纲要上第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 09:31:17 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者。 ——《清世宗实录》

方今国家全盛,府库充盈。 ——乾隆《圣训》卷10

德业于今臻盛大,直超三五辟鸿蒙。 ——[清]于敏中《素余堂集》

中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的150年间依旧能够航行,以一种貌似强大的外表威慑邻国,那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵。一切将分崩离析,朝不保夕。

——马嘎尔尼

两种截然不同的观点

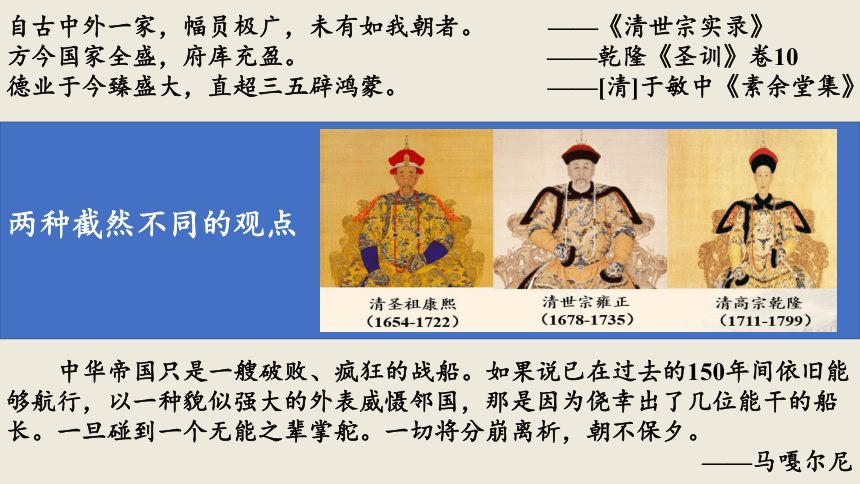

历史长河中的辉煌盛世

全球变局中的落日余晖

辉煌·沉沦

——清朝前中期的鼎盛与危机

一、历史长河中的辉煌盛世

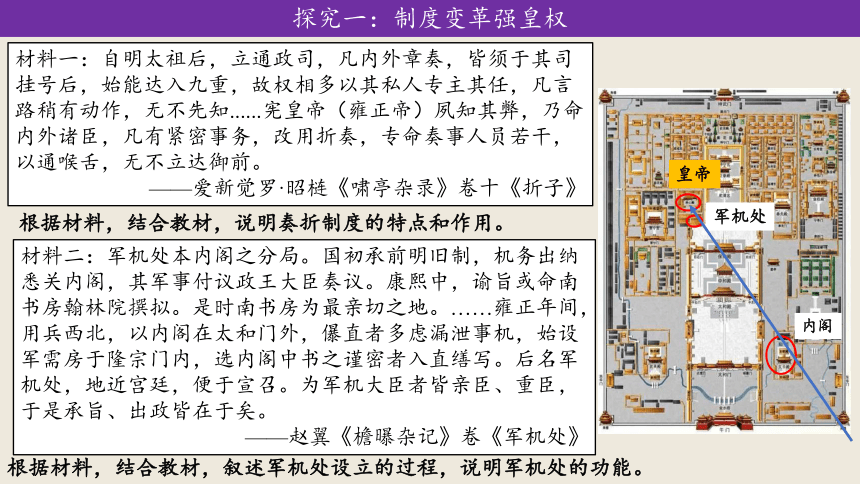

材料二:军机处本内阁之分局。国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁,其军事付议政王大臣奏议。康熙中,谕旨或命南书房翰林院撰拟。是时南书房为最亲切之地。……雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,儤直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于矣。

——赵翼《檐曝杂记》卷《军机处》

根据材料,结合教材,叙述军机处设立的过程,说明军机处的功能。

探究一:制度变革强皇权

内阁

军机处

皇帝

材料一:自明太祖后,立通政司,凡内外章奏,皆须于其司挂号后,始能达入九重,故权相多以其私人专主其任,凡言路稍有动作,无不先知......宪皇帝(雍正帝)夙知其弊,乃命内外诸臣,凡有紧密事务,改用折奏,专命奏事人员若干,以通喉舌,无不立达御前。

——爱新觉罗·昭梿《啸亭杂录》卷十《折子》

根据材料,结合教材,说明奏折制度的特点和作用。

探究一:制度变革强皇权

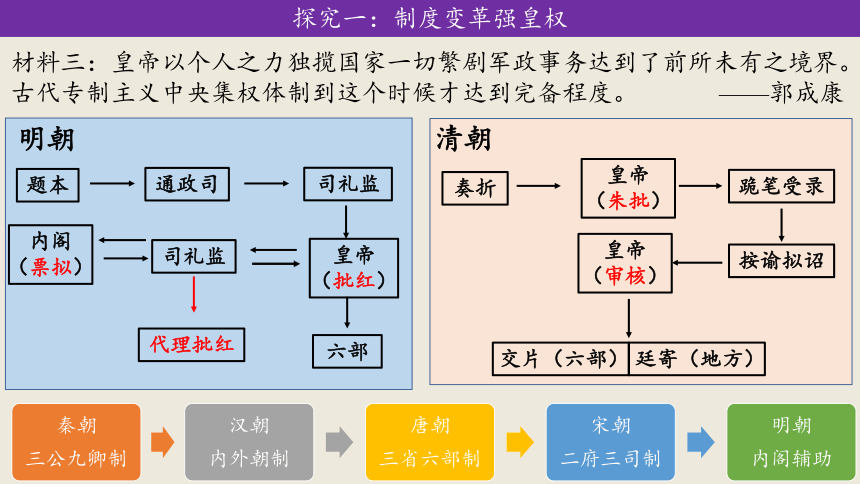

奏折

皇帝

(朱批)

跪笔受录

按谕拟诏

皇帝

(审核)

交片(六部)

廷寄(地方)

题本

通政司

司礼监

皇帝

(批红)

内阁

(票拟)

司礼监

六部

代理批红

材料三:皇帝以个人之力独揽国家一切繁剧军政事务达到了前所未有之境界。古代专制主义中央集权体制到这个时候才达到完备程度。 ——郭成康

明朝

清朝

1662,郑成功收复台湾;

1683年,清军占领台湾;

1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省。

收复与管辖台湾

反击沙俄

17世纪中叶,沙俄入侵;

雅克萨之战;

1689年,签订《尼布楚条约》。

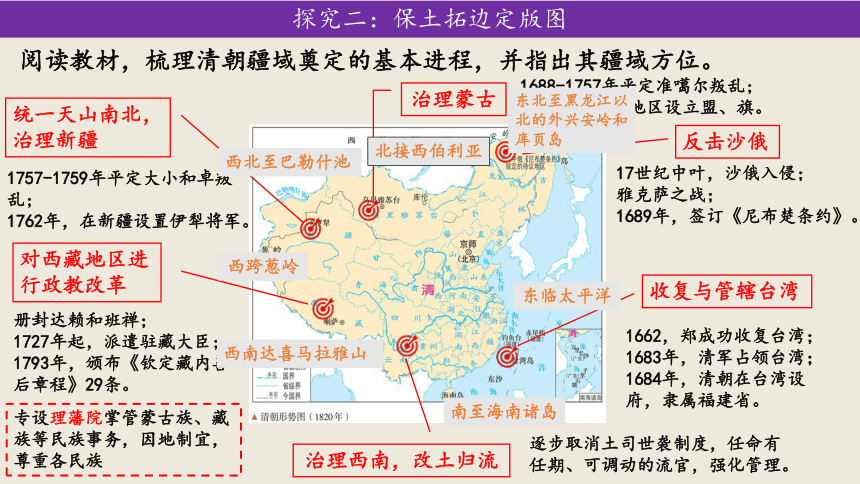

统一天山南北,治理新疆

1757-1759年平定大小和卓叛乱;

1762年,在新疆设置伊犁将军。

治理蒙古

1688-1757年平定准噶尔叛乱;

1771年在蒙古地区设立盟、旗。

对西藏地区进行政教改革

册封达赖和班禅;

1727年起,派遣驻藏大臣;

1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条。

治理西南,改土归流

逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,强化管理。

专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务,因地制宜,尊重各民族

探究二:保土拓边定版图

阅读教材,梳理清朝疆域奠定的基本进程,并指出其疆域方位。

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛

东临太平洋

南至海南诸岛

西北至巴勒什池

西跨葱岭

西南达喜马拉雅山

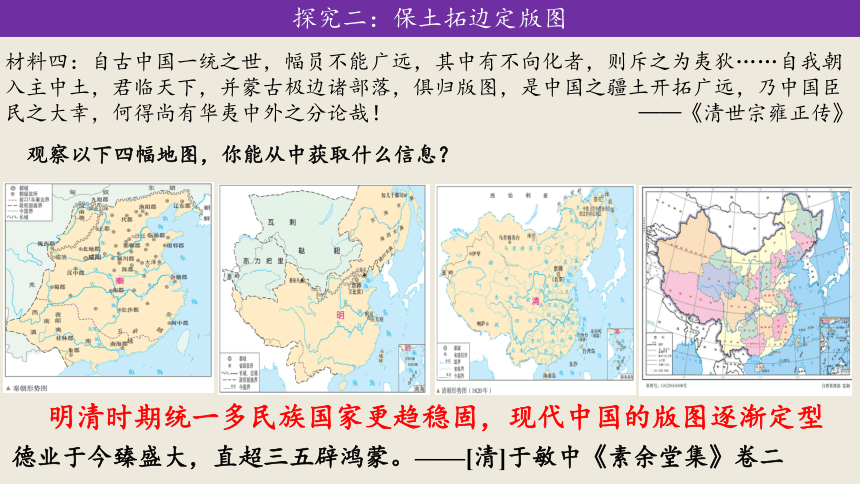

探究二:保土拓边定版图

材料四:自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄……自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落,俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉! ——《清世宗雍正传》

德业于今臻盛大,直超三五辟鸿蒙。——[清]于敏中《素余堂集》卷二

明清时期统一多民族国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型

观察以下四幅地图,你能从中获取什么信息?

二、全球变局中的落日余晖

情境一:访华前使团成员的选拔与礼物的准备

使团成员

正使:乔治.马嘎尔尼 副使:乔治.斯当东

中国传教士兼翻译:四人 审计员:约翰.巴罗

医生:休米吉兰、威廉姆.斯科特

艺术家:威廉.亚历山大、托马斯.希基

科学家:以英国皇家学会会长约瑟夫.班克斯为首

使团还包含东印度公司的职员以及士兵、水手等

礼物

天体运行仪器、地球仪、反射望远镜、“君主号”战舰模型、毛瑟枪、连珠枪和各种大炮等

秒表、八音盒、毛纺织品、钢铁制品

“王室成员”、“著名人士”的画像等

乔治三世

(1738-1820)

彷佛我游览中国幸福的海滨,

攀登她无比自豪的杰作万里长城,

眺望她汹涌波涛的江河,

她的都市与平原,

她的高山岩石和森林。

越过北方边界,探研鞑靼旷野,

不列颠冒险家从未到过的地方。

——马嘎尔尼.1786.

马嘎尔尼

(1737-1806)

情境二:访华途中马嘎尔尼使团在中国的见闻

材料五:要说有什么令人惊叹的话,那就是人口众多。我们会发现每平方英里将会有256个人,每个人拥有土地2.5英亩。大不列颠平均每平方英里有120人,每人可分5英亩土地。

——约翰·巴塞罗《我看乾隆盛世》

时间 人口数量(万) 人均耕地面积(亩)

顺治十二年(1655年) 14033900 27.63

康熙五十年(1711年) 24621324 28.15

雍正十二年(1734年) 102750000 32.54

乾隆三十一年(1766年) 208095796 3.56

材料六 :在中国的政治、伦理和历史的文献中找不到任何自由色彩的理论,他们认为这种理论最后一定导致犯上作乱。……统治者永远受到出版物上所宣传的道德准则的支持。他可以利用印刷按照自己的意图指导人民的思想。

——约翰·巴塞罗《我看乾隆盛世》

问题2:为什么马嘎尔尼他们在中国书籍中看不到任何自由的色彩?

——整理自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

问题1:这说明了当时清朝存在什么问题?

人地矛盾,人口危机

文字狱

问题3:马嘎尔尼使团访华的使命是什么?

材料七:1793年9月,马戛尔尼面见乾隆帝,递交国书,代表英国政府向乾隆皇帝提出请求:派使臣常驻北京;开放宁波、舟山、天津、广州之中一地或数地为贸易口岸;允许英国在舟山附近一岛屿修建设施,作存货及商人居住;允许选择广州城附近一处地方作英商居留地,并允许澳门英商自由出入广东;允许英国商船出入广州与澳门水道并能减免货物课税;允许英国圣公会教士到中国传教等。

情境三:乾隆帝在避暑山庄接见马嘎尔尼使团

英国所提要求 清朝拒绝理由

派遣使者驻京 与天朝体制不合,断不可行

开放通商口岸 天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无

在中国传教 天朝自开辟以来,圣帝明王垂教创法,四方亿兆率由有素,不敢惑于异说。

问题4:你如何看待乾隆帝回信的理由?

——整理自英王和乾隆的信件

打开中国市场

情境四:归途中马嘎尔尼访华之旅的结束

中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的150年间依旧能够航行,以一种貌似强大的外表威慑邻国,那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵。一切将分崩离析,朝不保夕。即使不会马上沉没,也会像残骸一样随流东西,最终在海岸上撞得粉碎,而且永远不可能在旧船体上修复。

——马嘎尔尼

问题5:你认为马嘎尔尼访华是成功了还是失败了?

中国 世界潮流(西方)

政治

经济

文化

外交

合作探究:从政治、经济、文化和外交四个方面分析中西差异

君主专制达到顶峰

资产阶级民主政治

重农抑商,小农经济

重商政策,工业革命

大兴文字狱,禁锢思想

启蒙运动、自然科学取得重大进步

闭关锁国

对外扩张

一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世,并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的战斗中被打垮:在这场决斗中,陈腐世界的代表是激于道义,而最现代的社会的代表却是为了获得贱卖贵买的特权——这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

——《马克思恩格斯选集》第1卷

三、辉煌与沉沦的历史启示

三、辉煌与沉沦的历史启示

我们如何看待清朝的“盛”与“衰”?我们从中获得了什么启示

生产力的巨大发展把西方社会迅速地推到了一个更高的历史发展阶段,相形之下中国则在封建主义的迟暮中步履蹒跚。落日虽然辉煌,接踵而来却是长夜无歌。在走向现代化的今天,反省我们民族的这段历史,最要紧的,是获得一分警醒、一分自觉:对当前以及未来世界历史大变动、大发展、大转折要有清醒的认识,对我们的国情、长短及走向要有充分的把握,要以更博大的胸怀面对世界、走向世界。

——徐伟新、刘德福《落日的辉煌》

我们说康乾时代“为前代所不及,这是就历史的纵向比较而言的。……如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景”。

——戴逸《论乾隆》

一、历史长河中的辉煌盛世

二、全球变局中的落日余晖

三、辉煌与沉沦的历史启示

制度变革强皇权

《清朝前中期的鼎盛与危机》

保土拓边定版图

君主专制VS民主政治

禁锢思想VS启蒙运动

自然经济VS工业革命

闭关锁国VS对外扩张

专制主义中央集权达到完备

统一多民族国家的稳固,现代中国版图的奠定

中西差异

把握和顺应世界发展大势

课堂小结

一个国家要发展繁荣,必须把握和顺应世界发展大势,反之必然会被历史抛弃。

辉煌·沉沦

课后作业

根据教材,结合所学知识,查阅资料,就康乾盛世的评价,拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

德业于今臻盛大,直超三五辟鸿蒙。 ——[清]于敏中《素余堂集》

中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的150年间依旧能够航行,以一种貌似强大的外表威慑邻国,那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵。一切将分崩离析,朝不保夕阳。

——马嘎尔尼

推荐资料:

巴塞罗《我看乾隆盛世》

张宏杰《饥饿的盛世》

徐伟新、刘德福《落日的辉煌》

B站:毛立平“历史上中英初次会面”

自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者。 ——《清世宗实录》

方今国家全盛,府库充盈。 ——乾隆《圣训》卷10

德业于今臻盛大,直超三五辟鸿蒙。 ——[清]于敏中《素余堂集》

中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的150年间依旧能够航行,以一种貌似强大的外表威慑邻国,那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵。一切将分崩离析,朝不保夕。

——马嘎尔尼

两种截然不同的观点

历史长河中的辉煌盛世

全球变局中的落日余晖

辉煌·沉沦

——清朝前中期的鼎盛与危机

一、历史长河中的辉煌盛世

材料二:军机处本内阁之分局。国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁,其军事付议政王大臣奏议。康熙中,谕旨或命南书房翰林院撰拟。是时南书房为最亲切之地。……雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,儤直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于矣。

——赵翼《檐曝杂记》卷《军机处》

根据材料,结合教材,叙述军机处设立的过程,说明军机处的功能。

探究一:制度变革强皇权

内阁

军机处

皇帝

材料一:自明太祖后,立通政司,凡内外章奏,皆须于其司挂号后,始能达入九重,故权相多以其私人专主其任,凡言路稍有动作,无不先知......宪皇帝(雍正帝)夙知其弊,乃命内外诸臣,凡有紧密事务,改用折奏,专命奏事人员若干,以通喉舌,无不立达御前。

——爱新觉罗·昭梿《啸亭杂录》卷十《折子》

根据材料,结合教材,说明奏折制度的特点和作用。

探究一:制度变革强皇权

奏折

皇帝

(朱批)

跪笔受录

按谕拟诏

皇帝

(审核)

交片(六部)

廷寄(地方)

题本

通政司

司礼监

皇帝

(批红)

内阁

(票拟)

司礼监

六部

代理批红

材料三:皇帝以个人之力独揽国家一切繁剧军政事务达到了前所未有之境界。古代专制主义中央集权体制到这个时候才达到完备程度。 ——郭成康

明朝

清朝

1662,郑成功收复台湾;

1683年,清军占领台湾;

1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省。

收复与管辖台湾

反击沙俄

17世纪中叶,沙俄入侵;

雅克萨之战;

1689年,签订《尼布楚条约》。

统一天山南北,治理新疆

1757-1759年平定大小和卓叛乱;

1762年,在新疆设置伊犁将军。

治理蒙古

1688-1757年平定准噶尔叛乱;

1771年在蒙古地区设立盟、旗。

对西藏地区进行政教改革

册封达赖和班禅;

1727年起,派遣驻藏大臣;

1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条。

治理西南,改土归流

逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,强化管理。

专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务,因地制宜,尊重各民族

探究二:保土拓边定版图

阅读教材,梳理清朝疆域奠定的基本进程,并指出其疆域方位。

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛

东临太平洋

南至海南诸岛

西北至巴勒什池

西跨葱岭

西南达喜马拉雅山

探究二:保土拓边定版图

材料四:自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄……自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落,俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉! ——《清世宗雍正传》

德业于今臻盛大,直超三五辟鸿蒙。——[清]于敏中《素余堂集》卷二

明清时期统一多民族国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型

观察以下四幅地图,你能从中获取什么信息?

二、全球变局中的落日余晖

情境一:访华前使团成员的选拔与礼物的准备

使团成员

正使:乔治.马嘎尔尼 副使:乔治.斯当东

中国传教士兼翻译:四人 审计员:约翰.巴罗

医生:休米吉兰、威廉姆.斯科特

艺术家:威廉.亚历山大、托马斯.希基

科学家:以英国皇家学会会长约瑟夫.班克斯为首

使团还包含东印度公司的职员以及士兵、水手等

礼物

天体运行仪器、地球仪、反射望远镜、“君主号”战舰模型、毛瑟枪、连珠枪和各种大炮等

秒表、八音盒、毛纺织品、钢铁制品

“王室成员”、“著名人士”的画像等

乔治三世

(1738-1820)

彷佛我游览中国幸福的海滨,

攀登她无比自豪的杰作万里长城,

眺望她汹涌波涛的江河,

她的都市与平原,

她的高山岩石和森林。

越过北方边界,探研鞑靼旷野,

不列颠冒险家从未到过的地方。

——马嘎尔尼.1786.

马嘎尔尼

(1737-1806)

情境二:访华途中马嘎尔尼使团在中国的见闻

材料五:要说有什么令人惊叹的话,那就是人口众多。我们会发现每平方英里将会有256个人,每个人拥有土地2.5英亩。大不列颠平均每平方英里有120人,每人可分5英亩土地。

——约翰·巴塞罗《我看乾隆盛世》

时间 人口数量(万) 人均耕地面积(亩)

顺治十二年(1655年) 14033900 27.63

康熙五十年(1711年) 24621324 28.15

雍正十二年(1734年) 102750000 32.54

乾隆三十一年(1766年) 208095796 3.56

材料六 :在中国的政治、伦理和历史的文献中找不到任何自由色彩的理论,他们认为这种理论最后一定导致犯上作乱。……统治者永远受到出版物上所宣传的道德准则的支持。他可以利用印刷按照自己的意图指导人民的思想。

——约翰·巴塞罗《我看乾隆盛世》

问题2:为什么马嘎尔尼他们在中国书籍中看不到任何自由的色彩?

——整理自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

问题1:这说明了当时清朝存在什么问题?

人地矛盾,人口危机

文字狱

问题3:马嘎尔尼使团访华的使命是什么?

材料七:1793年9月,马戛尔尼面见乾隆帝,递交国书,代表英国政府向乾隆皇帝提出请求:派使臣常驻北京;开放宁波、舟山、天津、广州之中一地或数地为贸易口岸;允许英国在舟山附近一岛屿修建设施,作存货及商人居住;允许选择广州城附近一处地方作英商居留地,并允许澳门英商自由出入广东;允许英国商船出入广州与澳门水道并能减免货物课税;允许英国圣公会教士到中国传教等。

情境三:乾隆帝在避暑山庄接见马嘎尔尼使团

英国所提要求 清朝拒绝理由

派遣使者驻京 与天朝体制不合,断不可行

开放通商口岸 天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无

在中国传教 天朝自开辟以来,圣帝明王垂教创法,四方亿兆率由有素,不敢惑于异说。

问题4:你如何看待乾隆帝回信的理由?

——整理自英王和乾隆的信件

打开中国市场

情境四:归途中马嘎尔尼访华之旅的结束

中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的150年间依旧能够航行,以一种貌似强大的外表威慑邻国,那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵。一切将分崩离析,朝不保夕。即使不会马上沉没,也会像残骸一样随流东西,最终在海岸上撞得粉碎,而且永远不可能在旧船体上修复。

——马嘎尔尼

问题5:你认为马嘎尔尼访华是成功了还是失败了?

中国 世界潮流(西方)

政治

经济

文化

外交

合作探究:从政治、经济、文化和外交四个方面分析中西差异

君主专制达到顶峰

资产阶级民主政治

重农抑商,小农经济

重商政策,工业革命

大兴文字狱,禁锢思想

启蒙运动、自然科学取得重大进步

闭关锁国

对外扩张

一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世,并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的战斗中被打垮:在这场决斗中,陈腐世界的代表是激于道义,而最现代的社会的代表却是为了获得贱卖贵买的特权——这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

——《马克思恩格斯选集》第1卷

三、辉煌与沉沦的历史启示

三、辉煌与沉沦的历史启示

我们如何看待清朝的“盛”与“衰”?我们从中获得了什么启示

生产力的巨大发展把西方社会迅速地推到了一个更高的历史发展阶段,相形之下中国则在封建主义的迟暮中步履蹒跚。落日虽然辉煌,接踵而来却是长夜无歌。在走向现代化的今天,反省我们民族的这段历史,最要紧的,是获得一分警醒、一分自觉:对当前以及未来世界历史大变动、大发展、大转折要有清醒的认识,对我们的国情、长短及走向要有充分的把握,要以更博大的胸怀面对世界、走向世界。

——徐伟新、刘德福《落日的辉煌》

我们说康乾时代“为前代所不及,这是就历史的纵向比较而言的。……如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景”。

——戴逸《论乾隆》

一、历史长河中的辉煌盛世

二、全球变局中的落日余晖

三、辉煌与沉沦的历史启示

制度变革强皇权

《清朝前中期的鼎盛与危机》

保土拓边定版图

君主专制VS民主政治

禁锢思想VS启蒙运动

自然经济VS工业革命

闭关锁国VS对外扩张

专制主义中央集权达到完备

统一多民族国家的稳固,现代中国版图的奠定

中西差异

把握和顺应世界发展大势

课堂小结

一个国家要发展繁荣,必须把握和顺应世界发展大势,反之必然会被历史抛弃。

辉煌·沉沦

课后作业

根据教材,结合所学知识,查阅资料,就康乾盛世的评价,拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

德业于今臻盛大,直超三五辟鸿蒙。 ——[清]于敏中《素余堂集》

中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的150年间依旧能够航行,以一种貌似强大的外表威慑邻国,那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵。一切将分崩离析,朝不保夕阳。

——马嘎尔尼

推荐资料:

巴塞罗《我看乾隆盛世》

张宏杰《饥饿的盛世》

徐伟新、刘德福《落日的辉煌》

B站:毛立平“历史上中英初次会面”

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进