纲要上第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 09:34:29 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

解构·重构·建构

——纵横交错视角下的明清沿革

《中外历史纲要》(上)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

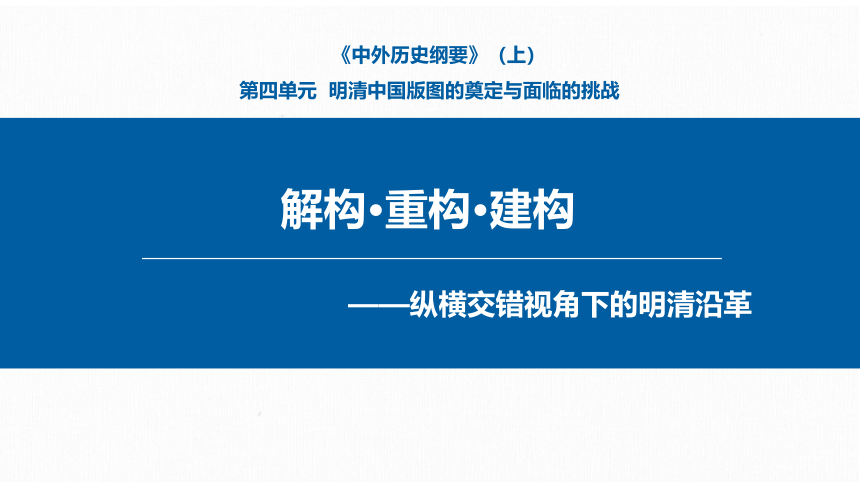

明 清 中 国 版 图 的 奠 定 与 面 临 的 挑 战 教材内容编排 解构教材内容 重构知识体系 建构教学逻辑

第13课 从明朝建立到清军入关 明朝政治制度的变化; 海上交通与沿海形势; 内陆边疆与明清易代; 废丞相和内阁制度建立; 从郑和下西洋到西方殖民者东来; 明朝巩固边疆的举措; 明朝政治制度变化以及内陆边疆与海上交通; 康雍乾时期的君主专制和疆域的奠定; 统治危机初显(从海禁到闭关锁国) 课时1:君主专制强化下的边疆巩固与对外交往

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 康雍乾时期的君主专制; 疆域的奠定;统治危机的初显; 军机处和奏折制度; 清朝巩固边疆的举措; 人地矛盾引发的社会危机和闭关锁国的对外政策; 社会经济的发展与局限; 思想领域的变化; 小说与戏曲; 科技; 统治危机初显(人地矛盾引发的社会危机); 课时2:自给自足小农经济下的社会变动与时代隐忧

第15课 明至清中叶的经济与文化 社会经济的发展与局限; 思想领域的变化; 小说与戏曲; 科技; 小农经济下的农业、手工业和商品经济发展; 社会存在在思想、文化领域的反映; 传统科技总结和近代西方科技引入; 明朝沿海形势与早期西方科技传入; 清朝马戛尔尼来华(英国工业革命时的开关请求); 横向比较下的“机”与“危”; 课时3:世界大变局下的历史机遇与命运沉浮

课时1:君主专制强化下的边疆巩固与对外交往

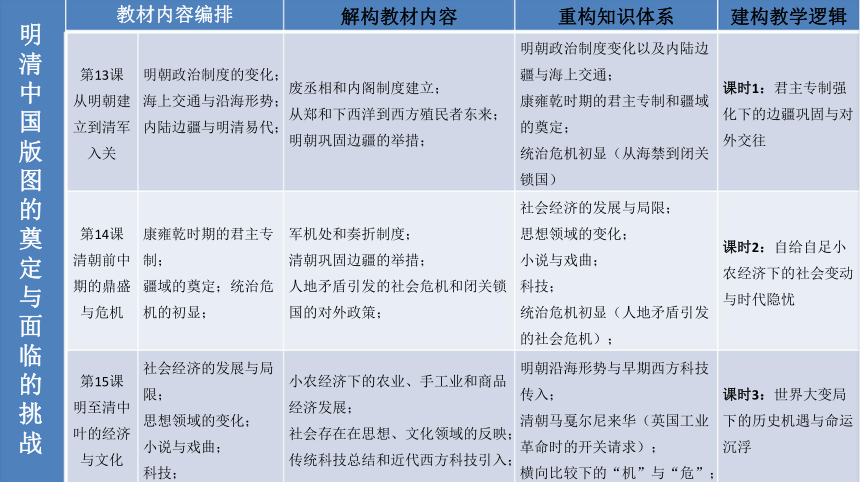

土尔扈特部落以噶尔丹不道,故率本部落迁入俄罗斯,彼国以其愚戆,时加欺凌,大兵既定伊犁,威布遐迩,土尔扈特部长闻之曰:“吾侪本蒙古裔,今俄罗斯种类不同,嗜好殊异,又复苦调丁赋,席不暇暖。今闻大皇帝普兴黄教,奚不弃此就彼,亦良禽择木智也。”遂率其全部涉河而归,绕道行万余里始达哈萨克。……上(乾隆皇帝)闻之,命舒文襄公摄伊犁将军篆,往为安置……然后四部落皆为我大清有也。 ——昭梿:《啸亭杂录》

1.土尔扈特部离开祖国是因为“噶尔丹不道”,针对“噶尔丹不道”清朝有哪些举措?

2.伊犁将军又是什么时候设立的?

问题:

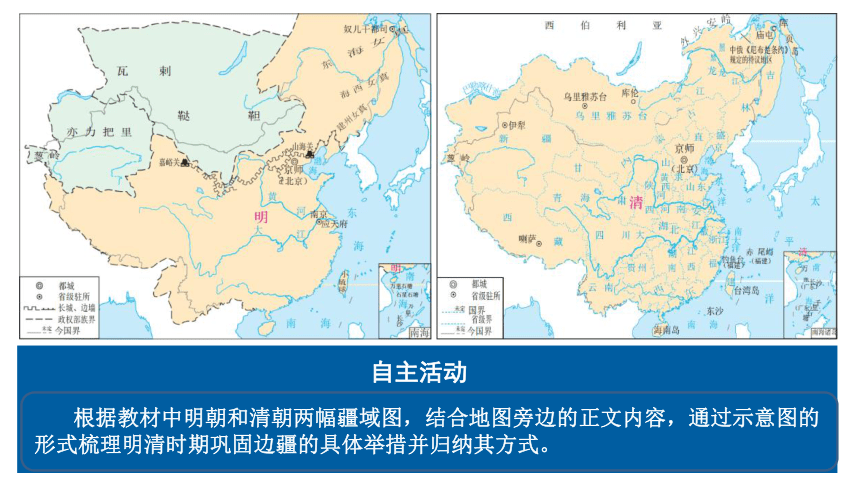

根据教材中明朝和清朝两幅疆域图,结合地图旁边的正文内容,通过示意图的形式梳理明清时期巩固边疆的具体举措并归纳其方式。

自主活动

太祖朱元璋及以后诸帝放四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承,为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。在边疆少数民族地区派驻的军队,以卫所的形式驻守各地。在设置卫所以外少数民族聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁:《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料一

明代皇帝及官员治理的版图比 8 世纪以来任何本地王朝控制的领土更加广袤,它并入了西方人根据传统称之为中国本土的绝大部分。

——崔瑞德、牟复礼:

《剑桥中国明代史》下卷

材料二

根据上述两则材料分析明朝边疆管理的特点和意义?

问题:

材料三

修其教不易其俗,

齐其政不易其宜。

——《清朝文献通考》

材料四

清政府成功地处理了北部、西北和西南边疆兄弟民族的关系,同时也就是成功地处理了中央和地方的关系。中国各民族之间的关系进一步发展了,兄弟民族间相互融合的过程加速了。统一的的多民族国家是在清政府统治下最终完成的,中国的神圣版图是在清朝得到确立的。这一历史功绩,永远光照史册。

——李世愉、王政尧主编:《中国大通史 清(1644-1840)上》

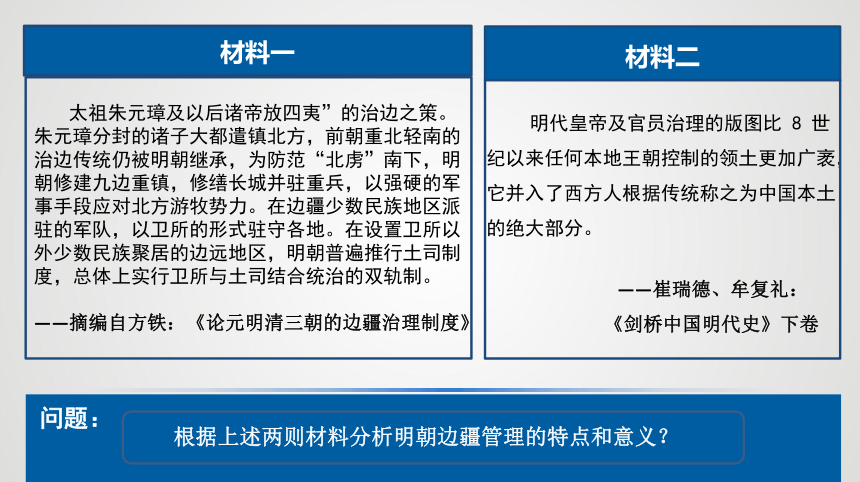

材料五:中国古代疆域渐变图

问题:

1.根据材料三结合所学分析清朝边疆管理的特点?

2.综合以上五则材料,为什么说明清奠定了现代中国的版图?

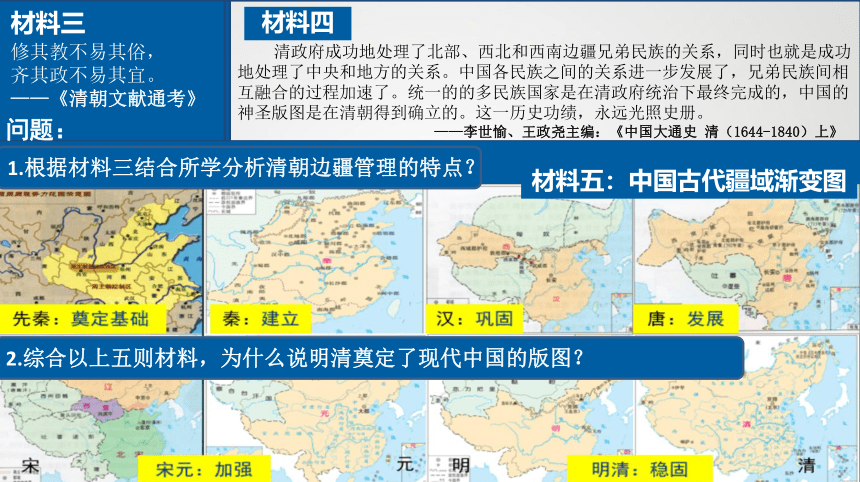

过渡:清朝雍正帝时,为加强边疆管理、应对西北战事,特设军机处这一机构,从内阁中挑选可信之人入值军机,此后军机处演变成为了国家的行政中枢机构。从内阁到军机处反映了明清两朝政治制度的演变,这种演变是怎样发生的?

材料六

材料七

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许设立丞相。

——《明太祖实录》

中书省被废以后,六部没了领导,只能直属皇帝……皇帝有政令,直接批示六部执行;六部有想法,也直接报告天子。六部成为最高行政机关。权力固然集中于皇帝,责任和负担却也都到了他身上。最忙的时候,每天要处理数百项事务。如此巨大的工作量,绝非常人所能承担。就连朱元璋也说:人主以一身统御天下,不可无辅臣。于是,内阁诞生。

——易中天:《中华史》

材料八

1.根据材料六说明朱元璋废丞相的理由?

他的实质目的又是什么?

2.材料七中认为内阁诞生的背景是什么?

3.综合上述三则材料,结合教材所讲,你对于内阁制度有什么样的认识?

问题:

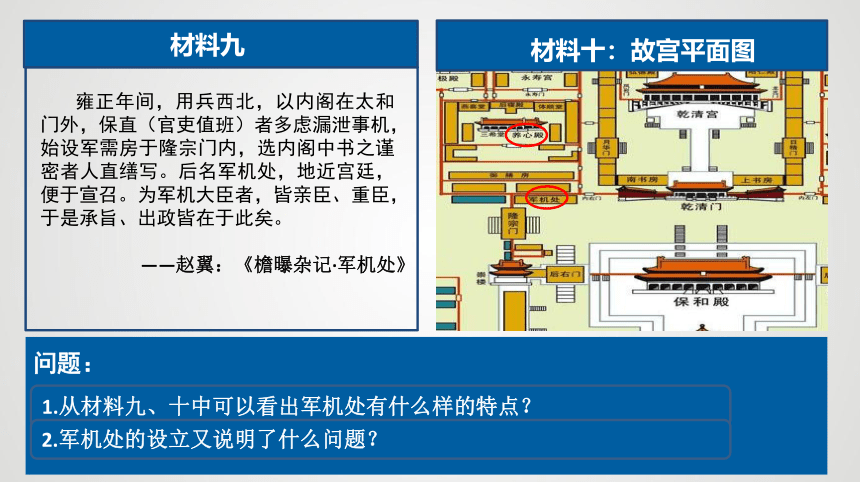

雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者人直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼:《檐曝杂记·军机处》

材料九

材料十:故宫平面图

问题:

1.从材料九、十中可以看出军机处有什么样的特点?

2.军机处的设立又说明了什么问题?

材料十一

材料十二

明清两朝封建专制统治的顶峰时期,对后世产生了深远的影响,在维护国家统一、社会稳定、抵御外来侵略、组织水利工程、发展社会经济、防止分裂割据、加强民族交流等方面起着积极作用。

—— 摘编自于旭峰:

《简述明清封建君主专制的加强》

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。

——《清高宗实录》

从材料十一、十二中可以看出君主专制的强化带来了什么样的影响?

问题:

开放包容是中国自古以来的对外政策,从陆上丝绸之路到海上丝绸之路无不显示了中国对外交流的繁荣,但明清时期的统治者在君主专制强化的背景下,盲目自大、固步自封,对外交流的大门逐渐被关上了。

过渡

材料十三 明朝奉行“厚往薄来”政策,对竭诚朝贡者“皆倍偿其价”……(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国富强。……所取无名宝物不可胜计,而中国耗废亦不赀(赀:计算)。” —— 《明史》

材料十四 在15世纪葡萄牙航海家发明之前,这些中国船在世界上是无以伦比的,所到之地的统治者都对之肃然起敬。如果坚持下去的话,中国人的力量能够使中国成为名副其实的全球文明世界的‘中央之国’。

——汤因比:《人类与大地母亲》

问题:

1.根据材料十三分析明成祖派遣郑和下西洋的目的是什么?

2.根据材料十三和十四,结合所学谈谈郑和下西洋为什么没有坚持下去?

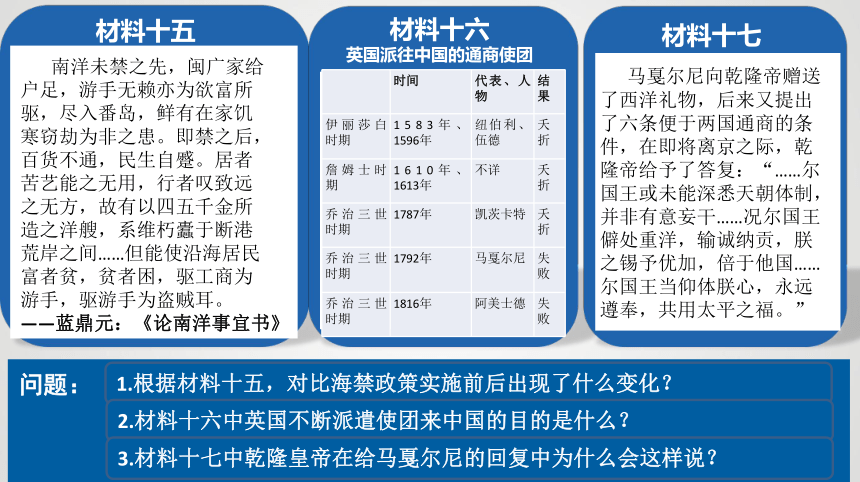

南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹致远之无方,故有以四五千金所造之洋艘,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——蓝鼎元:《论南洋事宜书》

材料十五

材料十六

英国派往中国的通商使团

时间 代表、人物 结果

伊丽莎白时期 1583年、1596年 纽伯利、伍德 夭折

詹姆士时期 1610年、1613年 不详 夭折

乔治三世时期 1787年 凯茨卡特 夭折

乔治三世时期 1792年 马戛尔尼 失败

乔治三世时期 1816年 阿美士德 失败

马戛尔尼向乾隆帝赠送了西洋礼物,后来又提出了六条便于两国通商的条件,在即将离京之际,乾隆帝给予了答复:“……尔国王或未能深悉天朝体制,并非有意妄干……况尔国王僻处重洋,输诚纳贡,朕之锡予优加,倍于他国……尔国王当仰体朕心,永远遵奉,共用太平之福。”

材料十七

问题:

1.根据材料十五,对比海禁政策实施前后出现了什么变化?

2.材料十六中英国不断派遣使团来中国的目的是什么?

3.材料十七中乾隆皇帝在给马戛尔尼的回复中为什么会这样说?

材料十八 满族人成功地把疆土扩展了不计其数。他们成功地使长城变成一个多余的建筑,因为在他们的手中,统治范围被拓展到了亚洲中部,但是他们却又在沿海建立起一堵新的城墙。这不仅是一堵作为隔绝措施的墙,一堵拒绝与外国交往的墙,也是一堵不信任沿海主要居民和他们对待外部世界的传统的墙。

——张芝联主编:《中英通使二百周年学术讨论会论文集》

问题:

思考“这一堵新的城墙”给中国社会带来了什么?

课时2:自给自足的小农经济下的社会变动与时代隐忧

教科书第15课导言部分给大家展示了这样一幅图片《耕织图·耙耨》,说它描绘了江南地区农业生产的场景,大家认识“耙耨”两个字怎么读吗?导言部分的文字还说此图是康熙帝命人在南宋同名同画基础上改绘而成的,那么这个南宋时期的同名同画又是指什么?

雨笠冒宿雾,风蓑拥春寒。破块得甘霔,啮塍浸微澜。

泥深四蹄重,日暮两股酸。谓彼牛后人,着鞭无作难。 ——《耕织图·耙耨》

(1)浸种;(2)耕;(3)耙耨;(4)耖;(5)碌碡;(6)布秧;(7)初秧;(8)淤荫;(9)拔秧;(10)插秧;(11)一耘;(12)二耘;(13)三耘;(14)灌溉;(15)收刈;(16)登场;(17)持穗;(18)舂碓;(19)筛;(20)簸扬;(21)砻;(22)入仓;(23)祭神。

——根据王潮生主编《中国古代耕织图》整理的康熙《御制耕织图》“耕”图名称

材料一

问题:根据图片内容和画中的诗作(材料一),你能简单理解“耙耨”具体是在做什么吗?

材料二

问题:1 .结合图片和材料一、二的内容,你能进一步理解“耙耨”的信息吗?

、

2 .通过材料二你能看出中国古代农业生产的什么特点?

材料四

材料五

据历史记载,在18世纪中叶至19世纪中叶的一百多年时间里……通过扩大耕地面积所生产的粮食不过占整个粮食生产的20%,粮食生产的80%是通过改进生产技术、加大劳动投入,提高单位面积产量来获得的。

——王旭霞:《实证中应注入人文关怀——由康熙帝推广<御制耕织图>说开去》

明朝中期常熟一位地主谭晓,用低价购买了大片空闲的低洼沼泽地,雇用贫苦乡民加以治理。部分土地被改造为良田,收成大增。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟类和昆虫,此类副产品运到市场,销售所得“视田之入复三倍”。由此,谭晓成功致富。

——《中外历史纲要》(上)

问题:

结合材料三、四,分析明清时期精耕细作农业的高度成熟给当时的社会发展带来什么影响?

材料三

材

料

六

吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久……

——《明神宗实录》卷361万历二十九年七月丁未

明清之际,松江府一带,“所出布匹,日以万计。”松江一带棉布生产随着市场的需求而变化,而且远销湖广、江西、两广、陕西、山西、北京及北方边疆地区。北方省份所产棉花,除缴纳租税之外,几乎全部运至南方销售……当白银成为合法通货之后,对于这种远距离的商货贸易也起着重要的促进作用。 ——摘自袁行霈等主编:《中华文明史》(第四卷)

问题:根据材料五,说说在当时的纺织业领域出现了什么新现象?

问题:结合材料六和教材相关内容,分析明清时期商业发展的表现有哪些?

材料七

不言理财者,决不能平治天下。 ——李贽:《藏书》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。 ——黄宗羲:《明夷待访录》

人君之于天下,不能以独治也。以天下之权,寄之天下之人。 ——顾炎武:《日知录》

ADD YOUR TEXT HERE

Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.

材料八

在城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及的背景下,明清的小说和戏曲取得了重要成就。 ——《中外历史纲要》(上)

问题:1.根据材料七,明末清初士大夫的思想发生了怎样的变化?

2.结合教科书内容,明清时期小说和戏曲重要成就的表现有哪些?

3.根据上述两则材料,结合所学,分析明清时期思想变化和小说戏曲繁荣的原因是什么?

材料十一 康熙《御制耕织图》中的“初秧”和“祭神”图

“初秧”一图右上角配诗为:

“春工正当时,下种看期度。

乘闲携子游,策杖临堭路。

看水泛西湖,临风方日暮。

农家事可知,应费心无数。”

材料十

康熙二十八年(1689),康熙帝南巡时有江南士人进呈南宋楼璹《耕织图》残本,带回京城后,遂命宫廷画师焦秉贞依图重绘,但却并非完全照搬,而是分别有所增减。

——王潮生:《清代耕织图探考》

材料九

(1)浸种;(2)耕;(3)耙耨;(4)耖;(5)碌碡;(6)布秧;(7)淤荫;(8)拔秧;(9)插秧;(10)一耘;(11)二耘;(12)三耘;(13)灌溉;(14)收刈;(15)登场;(16)持穗;(17)舂碓;(18)筛;(19)簸扬;(20)砻;(21)入仓。 ——根据王潮生主编《中国古代耕织图》整理的楼璹《耕织图》“耕”图名称

“祭神”一图右下角配诗为:“一年农事周,民庶皆安逸。歌谣遍社村,共享升平世。

五风君德生,十雨苍天济。

当年后稷神,留与后人祭。”

过渡:康熙《御制耕织图》反映了中国古代精耕细作的农业生产,带来了明清时期社会经济的发展和思想文化的新现象。导入环节已经给大家提及此图是根据南宋时期的同名画作改绘而成,对比这一同名画作我们又能发现什么问题?

问题:1.根据材料九、十和材料二的对比,康熙《御制耕织图》在“耕”图部分增加了什么?

2.根据材料十一,康熙《御制耕织图》增加的两幅对于江南地区农业生产的过程而言是否有必要?

3.根据材料说明宫廷画师焦秉贞这样做的目的是什么?

4.从南宋到清朝几百年的时间,这样的一种改绘说明了什么问题?

中国 欧洲 时间 人物 成就 地位 人物 成就 地位

16世纪 李时珍 《本草纲目》 中国古代中医药学巨著 哥白尼 提出“日心说” 成为近代天文学的起点

17世纪 徐光启 《农政全书》 全面总结了我国古代的农业生产技术 伽利略 制造了第一架天文望远镜 开辟了天文学的新时代

宋应星 《天工开物》 中国古代农业和手工业生产的综合性著作 哈维 《心血运动论》 标志现代生理学的诞生

徐弘祖 《徐霞客游记》 一部以日记体为主的地理著作 牛顿 《自然哲学的数学原理》 开创理论物理学,奠定了现代力学体系

——根据吴于廑、齐世荣《世界史近代史编》以及李亚凡编《世界历史年表》等整理

材料十二 16、17世纪中国与欧洲重大科学技术成就比较表

3.在这样的相互对比中你又能看出些什么?

问题:1.根据上表,中国16、17世纪的科技成就呈现出哪些特点?

2.根据上表,同时期欧洲的科技成就与中国相比有哪些不同?

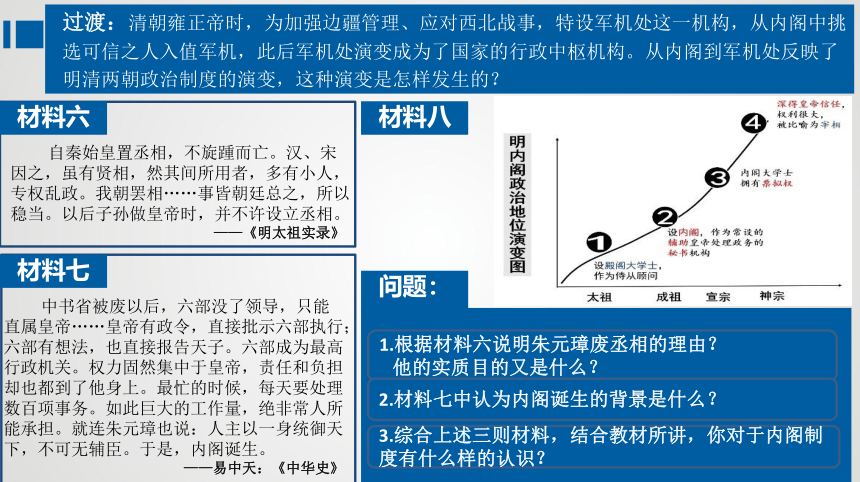

材料十三 明清时期人口增长和人均耕地变化示意图

材料十四

朕(乾隆)查上年各省奏报民数,较之康熙年间,计增十余倍。承平日久,生齿日繁,盖藏自不能如前充裕。且庐舍所占田土,以不奋倍褪。生之者寡,食之者众,朕深忧之。

——《清史稿》卷120

材料十五

从乾隆后期到道光二十年,人口增长的负面作用开始显露出来。以土地为主的自然资源无法承受日益过剩的人口,以至乾隆盛世还未落下帷幕,酝酿已久的社会危机便爆发出来。人口的快速增长直接造成全国范围内的人口流迁……严重冲击着社会旧有的制度和统治。人口压力与阶级矛盾交织,使得嘉道时期的社会更加动荡不定。

——摘编自张岂之主编:《中国历史》

2.结合上述三则材料和所学,人口快速增长给明清时期的中国带来了哪些负面因素?

问题:1.结合材料十三和所学知识,明清时期人口快速增长的原因有哪些?

课堂总结

传统中国自给自足的小农经济发展到明清时期,已经形成了高度成熟的精耕细作模式,在这一经济基础之上明清时期的思想、文化、科技都有重要的发展;但其在专制体制束缚下,缺少创新、后劲不足的一面也暗藏了明清时代的社会危机,压制和阻碍了社会的进步转型。

问题思考:

根据本课所学知识,你认为康熙帝命宫廷画师改绘《御制耕织图》的目的是什么?只是为了教材中所讲的描绘江南地区农业生产的场景吗?如果不是,你认为其真正目的是什么?

课时3:世界大变局下的历史机遇与命运沉浮

在今天北京阜成门外的市委党校内,有一块非常有名的墓地,是北京市文物保护单位,共保留63名传教士的墓碑,其中最为著名的便是利玛窦墓。细看墓碑,碑顶花纹中心刻有代表天主教会的十字徽记,碑正中刻有“耶稣会士利公之墓”八个大字。右边碑文是:“利先生讳玛窦,号西泰,大西洋意大利亚国人。自幼入会真修,明万历壬辛年航海首入中华衍教,万历庚子年来都,万历庚戌年卒。在世五十九年,在会四十二年。”这块墓地是明清以来在皇帝的特批下,由利玛窦开了先河,立为外国传教士墓地。

北京阜成门外(北京市委党校内)的利玛窦墓

问题:为何当时的明朝皇帝要为一个外国的传教士——利玛窦在中国立墓呢?

材料一 利玛窦来华路线图

利玛窦(1552~1610)是意大利天主教耶稣会士。1582年(明万历十年)来华,此后28年一直在中国传教、工作和生活,在中国颇受士大夫的敬重,尊称为“泰西儒士”。作为来中国的第一个西学代表人,他不但第一次正式向中国介绍了大量的西方宗教和科学技术知识,并且也把有关中国的知识及其历史文化第一次正式介绍给了西方。

——摘编自《利玛窦中国札记》中译者序言

材料二

2.材料二中认为利玛窦有什么样的历史贡献?说明了当时中西交流的什么特点?

问题:1.根据材料一,利玛窦是循着一条什么路线来华的?这条路线是什么时候出现的?

材料三

《牡丹亭》……剧中,汤显祖化作柳梦梅从岭南回归江南,他在澳门见识过城市、港口、帆船和洋人,还有教堂和传教士。在利玛窦身上,那气息已俨然成为一种气象格局,对他有所启示,亦有所不适。(注:1592年利玛窦与汤显祖在肇庆府会面)

——陈刚:《汤显祖的超越》

材料四

李贽带着许多‘随侍左右的弟子们’出来迎接。这次见面,二人‘畅谈宗教,谈得很久’。……(利玛窦)“中极玲珑,外极朴实”的“极标致人”。(注:1599年,利玛窦与李贽在南京相识)

——陈笃彬:《晚明中西文化的别样碰撞》

经过日复一日的勤奋学习和长时间听利玛窦神父的讲述,Paul徐(徐光启)进步很大……一年之内,他们就用清晰而优美的中文体裁出版了一套很像样的《几何原本》前六卷,后来Paul徐还为它写了两篇序言。(注:1600年利玛窦在南京第一次与利玛窦会晤)

——《利玛窦中国札记》

1602年8月,在李之藻的帮助下,利玛窦成功地翻刻并放大了一幅新的世界地图!由于此图包含了更多的国家和内容,于是便起名为“坤舆万国全图”。

——杨泽忠、周海银:《利玛窦与坤舆万国全图》

4.综合上述两则材料,利玛窦所带来的历史机遇给当时的中国社会

带来什么影响?

问题:1.根据材料三,利玛窦为传播西学做了哪些努力?

2.结合材料四的内容,利玛窦所结交的名士有哪些?

3.根据材料四,利玛窦所带来的历史机遇表现在哪些领域?

材料五 《坤舆万国全图》(摹本,现藏于南京博物院)

材料六 (利图)洸洋窅渺,直欺人以其目之所不能见,足之所不能至,无可按验耳,真所谓画工之画鬼魅也。

——[明]魏濬:《利说荒唐惑世》

意大里亚,居大西洋中,自古不通中国。万历时,其国人利玛窦至京师,为万国全图,言天下有五大洲。……其说荒渺莫考。然其国人充斥中土,则其地固有之,不可诬也。 ——[清]张廷玉等编:《明史·外国七·意大里亚》

(注:利玛窦在以西方世界地图为蓝本绘图时,将中国放在了地图的中心。)

2.从材料六中可以看到时人对《坤舆万国全图》有什么样的态度?

问题:1.《坤舆万国全图》中利玛窦将中国放在地图中心的目的为何?

2.结合所学知识,你认为造成《坤舆万国全图》这种历史命运的根本原因是什么?

材料七

他(利玛窦)评论中国人说:“因为不知道地球的大小而夜郎自大,所以中国人认为所有各国中只有中国值得称羡。就国家的伟大、政治制度和学术名气而论,他们不仅把别的民族都看成是野蛮人,而且看成是没有理性的动物。在他们看来,世界上没有其他地方的国王、朝代或者文明是值得夸耀的;这种无知使他们很骄傲,但一旦真相大白,他们就越自卑……中国人是那样地固执己见,以致他们不能相信会有那么一天他们要向外国人学习他们本国书本上所未曾记载的任何东西。他们甚至不屑从外国人的书里学习任何东西,因为他们相信只有他们自己才有真正的科学与知识。”

——《利玛窦中国札记》

问题:1.材料七中认为造成《坤舆万国全图》这种历史命运的原因有哪些?

到了康乾盛世的尾声阶段,当时的中国还有一次抓住历史机遇的机会。1792年,英国国王乔治三世派遣马戛尔尼勋爵为正使的庞大使团出使中国,这是中英外交史上第一次正式的官方交流,但这次交流最后却以失败而告终。

过渡

选题背景及意义

材料八 1793年,马戛尔尼一路受到中方热情款待,但其船队却被插上“英吉利贡使”的长幡。在他们的礼品清单上,“礼物”被改为“贡物”,……负责接待他们的大臣在给皇帝的奏折中都是说他们远在重洋,经数万里之程,历十一月之久,来向天朝输诚纳贡。

——雷颐:《天朝体系vs条约体系——清廷的应对与反思》

材料九 马戛尔尼使团所携带的进呈给乾隆皇帝的礼单

天体远行仪、地球仪、望远镜;

蒸汽机、棉纺机、织布机、座钟;

榴弹炮、卡宾枪、连发手枪、巨型战舰模型;

……

问题:1.材料八中的“贡使”和“贡物”反映了当时清朝对外贸易坚持的主要形式是什么?

2.你如何认识材料八中清朝官员的做法?

3.从材料九的礼单中你能看出当时的英国社会是什么状况?

材料十 在乾隆帝接见马戛尔尼使团前,双方就礼仪问题进行了激烈的争执。乾隆帝得知对方不愿向自己行跪拜礼时,发怒的说:“似此妄自骄矜,朕意深为不惬,已令减其供给,所有格外赏赐,此间不复颁给……”,经过一番争论,双方作出了让步,即单膝跪拜。

材料十一 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝绸为西洋各国及尔国必须之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日有用资……

——1793年乾隆帝致英国国王书

2.根据上述八、九和十这三则材料,结合所学知识,你如何理解材料十一中乾隆皇帝的答复?

问题:1.材料十中礼仪之争的实质是什么?

材料十二 新航路开辟以来,欧洲通过传教士、外交使节、贸易往来,与北京保持密切的关系。但当时中欧之间的交流并不对称,欧洲对中国的了解远远超过中国对西方了解的程度。来京的西方人士通过自己的观察和研究(以《利玛窦中国札记》和《马戛尔尼使团使华观感》为代表),对中国的政治制度、经济发展、科技水平、军事实力进行评估。

——摘编自欧阳哲生:《盛世下的忧患——中西关系视角下的康雍乾盛世》

2.这种特点隐藏了什么危机?

问题:1.根据材料十二,当时中西方的交流呈现出什么特点?

课堂总结

明朝后期和清朝乾隆时期以利玛窦和马戛尔尼为代表的两次大规模中西交流,虽然潜伏着危机,但也都给中国带来了历史机遇,却没能使中国迈入近代工业文明的轨道,更大的冲击在不久的时间里也就不期而遇了。

问题思考:

从马戛尔尼使团进献给乾隆的火炮和《坤舆万国全图》的历史命运中,你有什么样的感悟?

材料十三 1860年第二次鸦片战争,英法联军洗劫圆明园时,竟在仓库中意外发现了当年马戛尔尼使团进献给乾隆的火炮,它们不但原封未动,而且仍处在随时可以发射的良好状态。

材料十四 1898年戊戌变法,湖南《湘报》发表了《醒世歌》:“若把地球来参详,中国并不在中央,地球本是浑圆物,谁是中央谁四旁。”世界地图终于在中华民族的面前展开了,此时《坤舆万国全图》已经出版了将近三百年,大清也立国将近三百年。它曾经让大明的君主开阔了视野,让明末的知识分子展开激烈的讨论,但终究它还是被封存在了落满灰尘的清朝书库之中,难以完成它的历史使命。

解构·重构·建构

——纵横交错视角下的明清沿革

《中外历史纲要》(上)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

明 清 中 国 版 图 的 奠 定 与 面 临 的 挑 战 教材内容编排 解构教材内容 重构知识体系 建构教学逻辑

第13课 从明朝建立到清军入关 明朝政治制度的变化; 海上交通与沿海形势; 内陆边疆与明清易代; 废丞相和内阁制度建立; 从郑和下西洋到西方殖民者东来; 明朝巩固边疆的举措; 明朝政治制度变化以及内陆边疆与海上交通; 康雍乾时期的君主专制和疆域的奠定; 统治危机初显(从海禁到闭关锁国) 课时1:君主专制强化下的边疆巩固与对外交往

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 康雍乾时期的君主专制; 疆域的奠定;统治危机的初显; 军机处和奏折制度; 清朝巩固边疆的举措; 人地矛盾引发的社会危机和闭关锁国的对外政策; 社会经济的发展与局限; 思想领域的变化; 小说与戏曲; 科技; 统治危机初显(人地矛盾引发的社会危机); 课时2:自给自足小农经济下的社会变动与时代隐忧

第15课 明至清中叶的经济与文化 社会经济的发展与局限; 思想领域的变化; 小说与戏曲; 科技; 小农经济下的农业、手工业和商品经济发展; 社会存在在思想、文化领域的反映; 传统科技总结和近代西方科技引入; 明朝沿海形势与早期西方科技传入; 清朝马戛尔尼来华(英国工业革命时的开关请求); 横向比较下的“机”与“危”; 课时3:世界大变局下的历史机遇与命运沉浮

课时1:君主专制强化下的边疆巩固与对外交往

土尔扈特部落以噶尔丹不道,故率本部落迁入俄罗斯,彼国以其愚戆,时加欺凌,大兵既定伊犁,威布遐迩,土尔扈特部长闻之曰:“吾侪本蒙古裔,今俄罗斯种类不同,嗜好殊异,又复苦调丁赋,席不暇暖。今闻大皇帝普兴黄教,奚不弃此就彼,亦良禽择木智也。”遂率其全部涉河而归,绕道行万余里始达哈萨克。……上(乾隆皇帝)闻之,命舒文襄公摄伊犁将军篆,往为安置……然后四部落皆为我大清有也。 ——昭梿:《啸亭杂录》

1.土尔扈特部离开祖国是因为“噶尔丹不道”,针对“噶尔丹不道”清朝有哪些举措?

2.伊犁将军又是什么时候设立的?

问题:

根据教材中明朝和清朝两幅疆域图,结合地图旁边的正文内容,通过示意图的形式梳理明清时期巩固边疆的具体举措并归纳其方式。

自主活动

太祖朱元璋及以后诸帝放四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承,为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。在边疆少数民族地区派驻的军队,以卫所的形式驻守各地。在设置卫所以外少数民族聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁:《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料一

明代皇帝及官员治理的版图比 8 世纪以来任何本地王朝控制的领土更加广袤,它并入了西方人根据传统称之为中国本土的绝大部分。

——崔瑞德、牟复礼:

《剑桥中国明代史》下卷

材料二

根据上述两则材料分析明朝边疆管理的特点和意义?

问题:

材料三

修其教不易其俗,

齐其政不易其宜。

——《清朝文献通考》

材料四

清政府成功地处理了北部、西北和西南边疆兄弟民族的关系,同时也就是成功地处理了中央和地方的关系。中国各民族之间的关系进一步发展了,兄弟民族间相互融合的过程加速了。统一的的多民族国家是在清政府统治下最终完成的,中国的神圣版图是在清朝得到确立的。这一历史功绩,永远光照史册。

——李世愉、王政尧主编:《中国大通史 清(1644-1840)上》

材料五:中国古代疆域渐变图

问题:

1.根据材料三结合所学分析清朝边疆管理的特点?

2.综合以上五则材料,为什么说明清奠定了现代中国的版图?

过渡:清朝雍正帝时,为加强边疆管理、应对西北战事,特设军机处这一机构,从内阁中挑选可信之人入值军机,此后军机处演变成为了国家的行政中枢机构。从内阁到军机处反映了明清两朝政治制度的演变,这种演变是怎样发生的?

材料六

材料七

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许设立丞相。

——《明太祖实录》

中书省被废以后,六部没了领导,只能直属皇帝……皇帝有政令,直接批示六部执行;六部有想法,也直接报告天子。六部成为最高行政机关。权力固然集中于皇帝,责任和负担却也都到了他身上。最忙的时候,每天要处理数百项事务。如此巨大的工作量,绝非常人所能承担。就连朱元璋也说:人主以一身统御天下,不可无辅臣。于是,内阁诞生。

——易中天:《中华史》

材料八

1.根据材料六说明朱元璋废丞相的理由?

他的实质目的又是什么?

2.材料七中认为内阁诞生的背景是什么?

3.综合上述三则材料,结合教材所讲,你对于内阁制度有什么样的认识?

问题:

雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者人直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼:《檐曝杂记·军机处》

材料九

材料十:故宫平面图

问题:

1.从材料九、十中可以看出军机处有什么样的特点?

2.军机处的设立又说明了什么问题?

材料十一

材料十二

明清两朝封建专制统治的顶峰时期,对后世产生了深远的影响,在维护国家统一、社会稳定、抵御外来侵略、组织水利工程、发展社会经济、防止分裂割据、加强民族交流等方面起着积极作用。

—— 摘编自于旭峰:

《简述明清封建君主专制的加强》

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。

——《清高宗实录》

从材料十一、十二中可以看出君主专制的强化带来了什么样的影响?

问题:

开放包容是中国自古以来的对外政策,从陆上丝绸之路到海上丝绸之路无不显示了中国对外交流的繁荣,但明清时期的统治者在君主专制强化的背景下,盲目自大、固步自封,对外交流的大门逐渐被关上了。

过渡

材料十三 明朝奉行“厚往薄来”政策,对竭诚朝贡者“皆倍偿其价”……(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国富强。……所取无名宝物不可胜计,而中国耗废亦不赀(赀:计算)。” —— 《明史》

材料十四 在15世纪葡萄牙航海家发明之前,这些中国船在世界上是无以伦比的,所到之地的统治者都对之肃然起敬。如果坚持下去的话,中国人的力量能够使中国成为名副其实的全球文明世界的‘中央之国’。

——汤因比:《人类与大地母亲》

问题:

1.根据材料十三分析明成祖派遣郑和下西洋的目的是什么?

2.根据材料十三和十四,结合所学谈谈郑和下西洋为什么没有坚持下去?

南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹致远之无方,故有以四五千金所造之洋艘,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——蓝鼎元:《论南洋事宜书》

材料十五

材料十六

英国派往中国的通商使团

时间 代表、人物 结果

伊丽莎白时期 1583年、1596年 纽伯利、伍德 夭折

詹姆士时期 1610年、1613年 不详 夭折

乔治三世时期 1787年 凯茨卡特 夭折

乔治三世时期 1792年 马戛尔尼 失败

乔治三世时期 1816年 阿美士德 失败

马戛尔尼向乾隆帝赠送了西洋礼物,后来又提出了六条便于两国通商的条件,在即将离京之际,乾隆帝给予了答复:“……尔国王或未能深悉天朝体制,并非有意妄干……况尔国王僻处重洋,输诚纳贡,朕之锡予优加,倍于他国……尔国王当仰体朕心,永远遵奉,共用太平之福。”

材料十七

问题:

1.根据材料十五,对比海禁政策实施前后出现了什么变化?

2.材料十六中英国不断派遣使团来中国的目的是什么?

3.材料十七中乾隆皇帝在给马戛尔尼的回复中为什么会这样说?

材料十八 满族人成功地把疆土扩展了不计其数。他们成功地使长城变成一个多余的建筑,因为在他们的手中,统治范围被拓展到了亚洲中部,但是他们却又在沿海建立起一堵新的城墙。这不仅是一堵作为隔绝措施的墙,一堵拒绝与外国交往的墙,也是一堵不信任沿海主要居民和他们对待外部世界的传统的墙。

——张芝联主编:《中英通使二百周年学术讨论会论文集》

问题:

思考“这一堵新的城墙”给中国社会带来了什么?

课时2:自给自足的小农经济下的社会变动与时代隐忧

教科书第15课导言部分给大家展示了这样一幅图片《耕织图·耙耨》,说它描绘了江南地区农业生产的场景,大家认识“耙耨”两个字怎么读吗?导言部分的文字还说此图是康熙帝命人在南宋同名同画基础上改绘而成的,那么这个南宋时期的同名同画又是指什么?

雨笠冒宿雾,风蓑拥春寒。破块得甘霔,啮塍浸微澜。

泥深四蹄重,日暮两股酸。谓彼牛后人,着鞭无作难。 ——《耕织图·耙耨》

(1)浸种;(2)耕;(3)耙耨;(4)耖;(5)碌碡;(6)布秧;(7)初秧;(8)淤荫;(9)拔秧;(10)插秧;(11)一耘;(12)二耘;(13)三耘;(14)灌溉;(15)收刈;(16)登场;(17)持穗;(18)舂碓;(19)筛;(20)簸扬;(21)砻;(22)入仓;(23)祭神。

——根据王潮生主编《中国古代耕织图》整理的康熙《御制耕织图》“耕”图名称

材料一

问题:根据图片内容和画中的诗作(材料一),你能简单理解“耙耨”具体是在做什么吗?

材料二

问题:1 .结合图片和材料一、二的内容,你能进一步理解“耙耨”的信息吗?

、

2 .通过材料二你能看出中国古代农业生产的什么特点?

材料四

材料五

据历史记载,在18世纪中叶至19世纪中叶的一百多年时间里……通过扩大耕地面积所生产的粮食不过占整个粮食生产的20%,粮食生产的80%是通过改进生产技术、加大劳动投入,提高单位面积产量来获得的。

——王旭霞:《实证中应注入人文关怀——由康熙帝推广<御制耕织图>说开去》

明朝中期常熟一位地主谭晓,用低价购买了大片空闲的低洼沼泽地,雇用贫苦乡民加以治理。部分土地被改造为良田,收成大增。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟类和昆虫,此类副产品运到市场,销售所得“视田之入复三倍”。由此,谭晓成功致富。

——《中外历史纲要》(上)

问题:

结合材料三、四,分析明清时期精耕细作农业的高度成熟给当时的社会发展带来什么影响?

材料三

材

料

六

吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久……

——《明神宗实录》卷361万历二十九年七月丁未

明清之际,松江府一带,“所出布匹,日以万计。”松江一带棉布生产随着市场的需求而变化,而且远销湖广、江西、两广、陕西、山西、北京及北方边疆地区。北方省份所产棉花,除缴纳租税之外,几乎全部运至南方销售……当白银成为合法通货之后,对于这种远距离的商货贸易也起着重要的促进作用。 ——摘自袁行霈等主编:《中华文明史》(第四卷)

问题:根据材料五,说说在当时的纺织业领域出现了什么新现象?

问题:结合材料六和教材相关内容,分析明清时期商业发展的表现有哪些?

材料七

不言理财者,决不能平治天下。 ——李贽:《藏书》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。 ——黄宗羲:《明夷待访录》

人君之于天下,不能以独治也。以天下之权,寄之天下之人。 ——顾炎武:《日知录》

ADD YOUR TEXT HERE

Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.Click here to enter your text.

材料八

在城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及的背景下,明清的小说和戏曲取得了重要成就。 ——《中外历史纲要》(上)

问题:1.根据材料七,明末清初士大夫的思想发生了怎样的变化?

2.结合教科书内容,明清时期小说和戏曲重要成就的表现有哪些?

3.根据上述两则材料,结合所学,分析明清时期思想变化和小说戏曲繁荣的原因是什么?

材料十一 康熙《御制耕织图》中的“初秧”和“祭神”图

“初秧”一图右上角配诗为:

“春工正当时,下种看期度。

乘闲携子游,策杖临堭路。

看水泛西湖,临风方日暮。

农家事可知,应费心无数。”

材料十

康熙二十八年(1689),康熙帝南巡时有江南士人进呈南宋楼璹《耕织图》残本,带回京城后,遂命宫廷画师焦秉贞依图重绘,但却并非完全照搬,而是分别有所增减。

——王潮生:《清代耕织图探考》

材料九

(1)浸种;(2)耕;(3)耙耨;(4)耖;(5)碌碡;(6)布秧;(7)淤荫;(8)拔秧;(9)插秧;(10)一耘;(11)二耘;(12)三耘;(13)灌溉;(14)收刈;(15)登场;(16)持穗;(17)舂碓;(18)筛;(19)簸扬;(20)砻;(21)入仓。 ——根据王潮生主编《中国古代耕织图》整理的楼璹《耕织图》“耕”图名称

“祭神”一图右下角配诗为:“一年农事周,民庶皆安逸。歌谣遍社村,共享升平世。

五风君德生,十雨苍天济。

当年后稷神,留与后人祭。”

过渡:康熙《御制耕织图》反映了中国古代精耕细作的农业生产,带来了明清时期社会经济的发展和思想文化的新现象。导入环节已经给大家提及此图是根据南宋时期的同名画作改绘而成,对比这一同名画作我们又能发现什么问题?

问题:1.根据材料九、十和材料二的对比,康熙《御制耕织图》在“耕”图部分增加了什么?

2.根据材料十一,康熙《御制耕织图》增加的两幅对于江南地区农业生产的过程而言是否有必要?

3.根据材料说明宫廷画师焦秉贞这样做的目的是什么?

4.从南宋到清朝几百年的时间,这样的一种改绘说明了什么问题?

中国 欧洲 时间 人物 成就 地位 人物 成就 地位

16世纪 李时珍 《本草纲目》 中国古代中医药学巨著 哥白尼 提出“日心说” 成为近代天文学的起点

17世纪 徐光启 《农政全书》 全面总结了我国古代的农业生产技术 伽利略 制造了第一架天文望远镜 开辟了天文学的新时代

宋应星 《天工开物》 中国古代农业和手工业生产的综合性著作 哈维 《心血运动论》 标志现代生理学的诞生

徐弘祖 《徐霞客游记》 一部以日记体为主的地理著作 牛顿 《自然哲学的数学原理》 开创理论物理学,奠定了现代力学体系

——根据吴于廑、齐世荣《世界史近代史编》以及李亚凡编《世界历史年表》等整理

材料十二 16、17世纪中国与欧洲重大科学技术成就比较表

3.在这样的相互对比中你又能看出些什么?

问题:1.根据上表,中国16、17世纪的科技成就呈现出哪些特点?

2.根据上表,同时期欧洲的科技成就与中国相比有哪些不同?

材料十三 明清时期人口增长和人均耕地变化示意图

材料十四

朕(乾隆)查上年各省奏报民数,较之康熙年间,计增十余倍。承平日久,生齿日繁,盖藏自不能如前充裕。且庐舍所占田土,以不奋倍褪。生之者寡,食之者众,朕深忧之。

——《清史稿》卷120

材料十五

从乾隆后期到道光二十年,人口增长的负面作用开始显露出来。以土地为主的自然资源无法承受日益过剩的人口,以至乾隆盛世还未落下帷幕,酝酿已久的社会危机便爆发出来。人口的快速增长直接造成全国范围内的人口流迁……严重冲击着社会旧有的制度和统治。人口压力与阶级矛盾交织,使得嘉道时期的社会更加动荡不定。

——摘编自张岂之主编:《中国历史》

2.结合上述三则材料和所学,人口快速增长给明清时期的中国带来了哪些负面因素?

问题:1.结合材料十三和所学知识,明清时期人口快速增长的原因有哪些?

课堂总结

传统中国自给自足的小农经济发展到明清时期,已经形成了高度成熟的精耕细作模式,在这一经济基础之上明清时期的思想、文化、科技都有重要的发展;但其在专制体制束缚下,缺少创新、后劲不足的一面也暗藏了明清时代的社会危机,压制和阻碍了社会的进步转型。

问题思考:

根据本课所学知识,你认为康熙帝命宫廷画师改绘《御制耕织图》的目的是什么?只是为了教材中所讲的描绘江南地区农业生产的场景吗?如果不是,你认为其真正目的是什么?

课时3:世界大变局下的历史机遇与命运沉浮

在今天北京阜成门外的市委党校内,有一块非常有名的墓地,是北京市文物保护单位,共保留63名传教士的墓碑,其中最为著名的便是利玛窦墓。细看墓碑,碑顶花纹中心刻有代表天主教会的十字徽记,碑正中刻有“耶稣会士利公之墓”八个大字。右边碑文是:“利先生讳玛窦,号西泰,大西洋意大利亚国人。自幼入会真修,明万历壬辛年航海首入中华衍教,万历庚子年来都,万历庚戌年卒。在世五十九年,在会四十二年。”这块墓地是明清以来在皇帝的特批下,由利玛窦开了先河,立为外国传教士墓地。

北京阜成门外(北京市委党校内)的利玛窦墓

问题:为何当时的明朝皇帝要为一个外国的传教士——利玛窦在中国立墓呢?

材料一 利玛窦来华路线图

利玛窦(1552~1610)是意大利天主教耶稣会士。1582年(明万历十年)来华,此后28年一直在中国传教、工作和生活,在中国颇受士大夫的敬重,尊称为“泰西儒士”。作为来中国的第一个西学代表人,他不但第一次正式向中国介绍了大量的西方宗教和科学技术知识,并且也把有关中国的知识及其历史文化第一次正式介绍给了西方。

——摘编自《利玛窦中国札记》中译者序言

材料二

2.材料二中认为利玛窦有什么样的历史贡献?说明了当时中西交流的什么特点?

问题:1.根据材料一,利玛窦是循着一条什么路线来华的?这条路线是什么时候出现的?

材料三

《牡丹亭》……剧中,汤显祖化作柳梦梅从岭南回归江南,他在澳门见识过城市、港口、帆船和洋人,还有教堂和传教士。在利玛窦身上,那气息已俨然成为一种气象格局,对他有所启示,亦有所不适。(注:1592年利玛窦与汤显祖在肇庆府会面)

——陈刚:《汤显祖的超越》

材料四

李贽带着许多‘随侍左右的弟子们’出来迎接。这次见面,二人‘畅谈宗教,谈得很久’。……(利玛窦)“中极玲珑,外极朴实”的“极标致人”。(注:1599年,利玛窦与李贽在南京相识)

——陈笃彬:《晚明中西文化的别样碰撞》

经过日复一日的勤奋学习和长时间听利玛窦神父的讲述,Paul徐(徐光启)进步很大……一年之内,他们就用清晰而优美的中文体裁出版了一套很像样的《几何原本》前六卷,后来Paul徐还为它写了两篇序言。(注:1600年利玛窦在南京第一次与利玛窦会晤)

——《利玛窦中国札记》

1602年8月,在李之藻的帮助下,利玛窦成功地翻刻并放大了一幅新的世界地图!由于此图包含了更多的国家和内容,于是便起名为“坤舆万国全图”。

——杨泽忠、周海银:《利玛窦与坤舆万国全图》

4.综合上述两则材料,利玛窦所带来的历史机遇给当时的中国社会

带来什么影响?

问题:1.根据材料三,利玛窦为传播西学做了哪些努力?

2.结合材料四的内容,利玛窦所结交的名士有哪些?

3.根据材料四,利玛窦所带来的历史机遇表现在哪些领域?

材料五 《坤舆万国全图》(摹本,现藏于南京博物院)

材料六 (利图)洸洋窅渺,直欺人以其目之所不能见,足之所不能至,无可按验耳,真所谓画工之画鬼魅也。

——[明]魏濬:《利说荒唐惑世》

意大里亚,居大西洋中,自古不通中国。万历时,其国人利玛窦至京师,为万国全图,言天下有五大洲。……其说荒渺莫考。然其国人充斥中土,则其地固有之,不可诬也。 ——[清]张廷玉等编:《明史·外国七·意大里亚》

(注:利玛窦在以西方世界地图为蓝本绘图时,将中国放在了地图的中心。)

2.从材料六中可以看到时人对《坤舆万国全图》有什么样的态度?

问题:1.《坤舆万国全图》中利玛窦将中国放在地图中心的目的为何?

2.结合所学知识,你认为造成《坤舆万国全图》这种历史命运的根本原因是什么?

材料七

他(利玛窦)评论中国人说:“因为不知道地球的大小而夜郎自大,所以中国人认为所有各国中只有中国值得称羡。就国家的伟大、政治制度和学术名气而论,他们不仅把别的民族都看成是野蛮人,而且看成是没有理性的动物。在他们看来,世界上没有其他地方的国王、朝代或者文明是值得夸耀的;这种无知使他们很骄傲,但一旦真相大白,他们就越自卑……中国人是那样地固执己见,以致他们不能相信会有那么一天他们要向外国人学习他们本国书本上所未曾记载的任何东西。他们甚至不屑从外国人的书里学习任何东西,因为他们相信只有他们自己才有真正的科学与知识。”

——《利玛窦中国札记》

问题:1.材料七中认为造成《坤舆万国全图》这种历史命运的原因有哪些?

到了康乾盛世的尾声阶段,当时的中国还有一次抓住历史机遇的机会。1792年,英国国王乔治三世派遣马戛尔尼勋爵为正使的庞大使团出使中国,这是中英外交史上第一次正式的官方交流,但这次交流最后却以失败而告终。

过渡

选题背景及意义

材料八 1793年,马戛尔尼一路受到中方热情款待,但其船队却被插上“英吉利贡使”的长幡。在他们的礼品清单上,“礼物”被改为“贡物”,……负责接待他们的大臣在给皇帝的奏折中都是说他们远在重洋,经数万里之程,历十一月之久,来向天朝输诚纳贡。

——雷颐:《天朝体系vs条约体系——清廷的应对与反思》

材料九 马戛尔尼使团所携带的进呈给乾隆皇帝的礼单

天体远行仪、地球仪、望远镜;

蒸汽机、棉纺机、织布机、座钟;

榴弹炮、卡宾枪、连发手枪、巨型战舰模型;

……

问题:1.材料八中的“贡使”和“贡物”反映了当时清朝对外贸易坚持的主要形式是什么?

2.你如何认识材料八中清朝官员的做法?

3.从材料九的礼单中你能看出当时的英国社会是什么状况?

材料十 在乾隆帝接见马戛尔尼使团前,双方就礼仪问题进行了激烈的争执。乾隆帝得知对方不愿向自己行跪拜礼时,发怒的说:“似此妄自骄矜,朕意深为不惬,已令减其供给,所有格外赏赐,此间不复颁给……”,经过一番争论,双方作出了让步,即单膝跪拜。

材料十一 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝绸为西洋各国及尔国必须之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日有用资……

——1793年乾隆帝致英国国王书

2.根据上述八、九和十这三则材料,结合所学知识,你如何理解材料十一中乾隆皇帝的答复?

问题:1.材料十中礼仪之争的实质是什么?

材料十二 新航路开辟以来,欧洲通过传教士、外交使节、贸易往来,与北京保持密切的关系。但当时中欧之间的交流并不对称,欧洲对中国的了解远远超过中国对西方了解的程度。来京的西方人士通过自己的观察和研究(以《利玛窦中国札记》和《马戛尔尼使团使华观感》为代表),对中国的政治制度、经济发展、科技水平、军事实力进行评估。

——摘编自欧阳哲生:《盛世下的忧患——中西关系视角下的康雍乾盛世》

2.这种特点隐藏了什么危机?

问题:1.根据材料十二,当时中西方的交流呈现出什么特点?

课堂总结

明朝后期和清朝乾隆时期以利玛窦和马戛尔尼为代表的两次大规模中西交流,虽然潜伏着危机,但也都给中国带来了历史机遇,却没能使中国迈入近代工业文明的轨道,更大的冲击在不久的时间里也就不期而遇了。

问题思考:

从马戛尔尼使团进献给乾隆的火炮和《坤舆万国全图》的历史命运中,你有什么样的感悟?

材料十三 1860年第二次鸦片战争,英法联军洗劫圆明园时,竟在仓库中意外发现了当年马戛尔尼使团进献给乾隆的火炮,它们不但原封未动,而且仍处在随时可以发射的良好状态。

材料十四 1898年戊戌变法,湖南《湘报》发表了《醒世歌》:“若把地球来参详,中国并不在中央,地球本是浑圆物,谁是中央谁四旁。”世界地图终于在中华民族的面前展开了,此时《坤舆万国全图》已经出版了将近三百年,大清也立国将近三百年。它曾经让大明的君主开阔了视野,让明末的知识分子展开激烈的讨论,但终究它还是被封存在了落满灰尘的清朝书库之中,难以完成它的历史使命。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进