选择性必修三第三单元 人口迁徙、文化交融与认同 说课课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修三第三单元 人口迁徙、文化交融与认同 说课课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 58.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 09:56:55 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

选必3 第三单元

人口迁徙、文化交融与认同

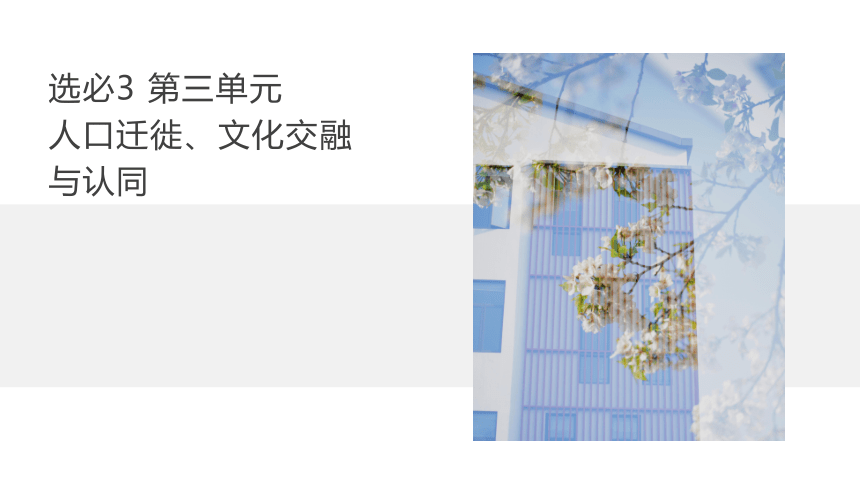

核心

素养

教材

分析

课程

标准

学情

分析

教法

学法

任务

评价

学习

目标

教学

流程

反思

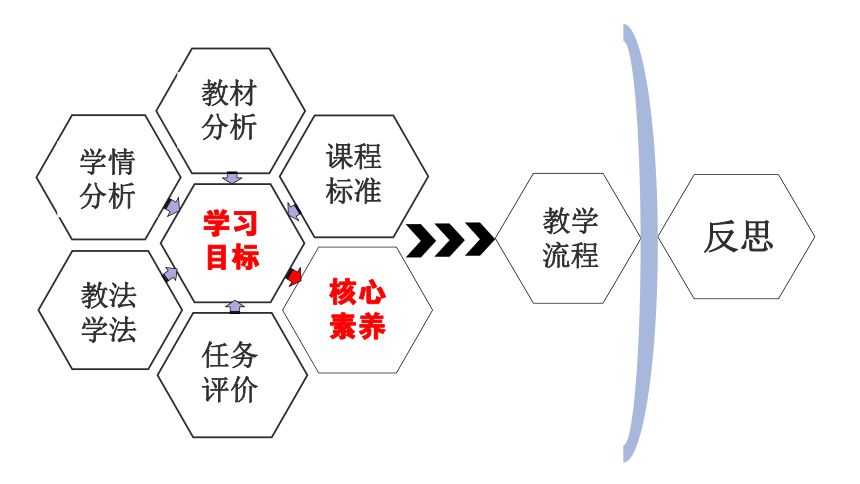

一、教材分析

丰富多样

的区域文化

文化的交流与传播

文化的传承与保护

不同方式

人口迁徙

商品贸易

战 争

单元地位

文化

交流

与传播

目

录

古代人类的迁徙和区域文化的形成

06

近代殖民活动和人口的跨地域转移

07

现代社会的移民和多元文化

08

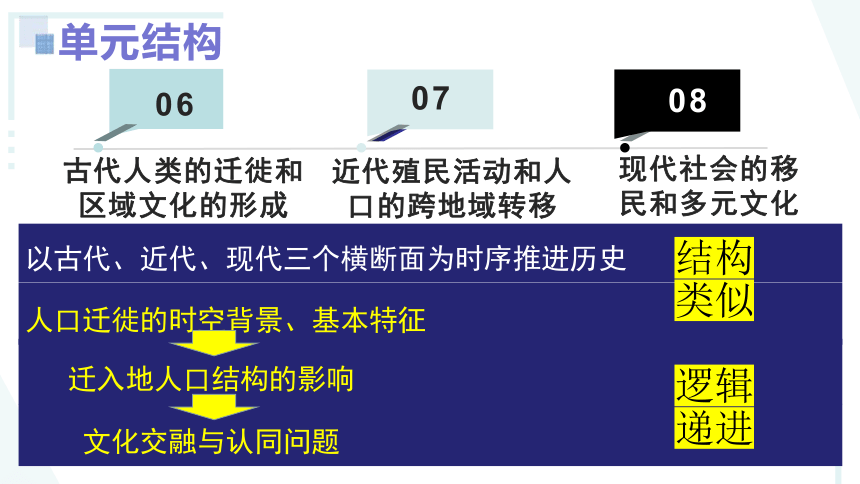

单元结构

以古代、近代、现代三个横断面为时序推进历史

人口迁徙的时空背景、基本特征

迁入地人口结构的影响

文化交融与认同问题

结构类似

逻辑递进

古代人类的迁徙和区域文化的形成

06

华工与美洲、大洋洲的开发

近代殖民活动和人口的跨地域转移

07

难民的困境和救助

现代社会的移民和多元文化

08

印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

经济全球化和劳动力的全球流动

殖民扩张与美洲族群的变化

英国殖民活动与大洋洲人口结构的改变

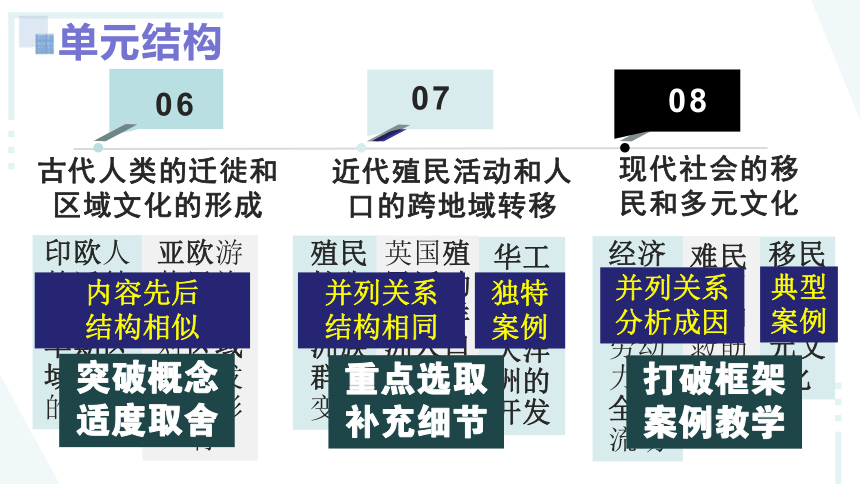

单元结构

移民社会的多元文化

内容先后

结构相似

并列关系

结构相同

独特案例

并列关系

分析成因

典型

案例

突破概念适度取舍

重点选取

补充细节

打破框架

案例教学

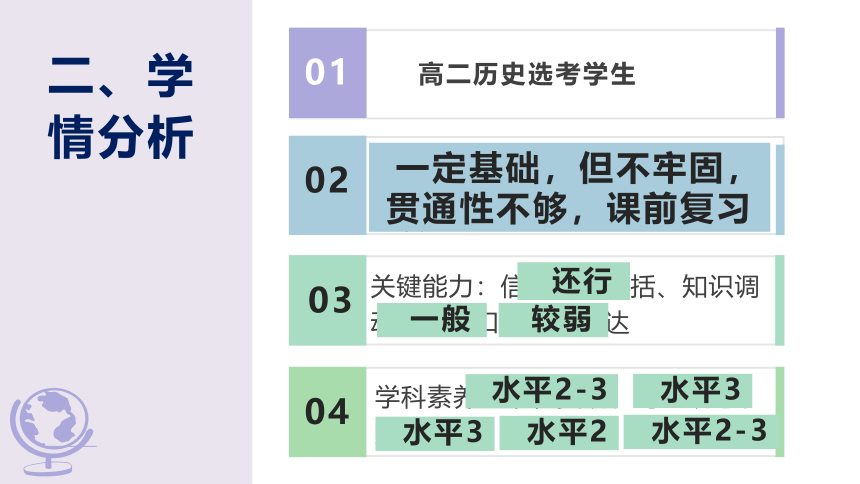

二、学情分析

01

高二历史选考学生

02

知识储备:《纲要》(下)第1-2、7、22课,选必2第4课,选必3第2单元

03

关键能力:信息提取概括、知识调动运用、口头规范表达

04

学科素养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀

一定基础,但不牢固,贯通性不够,课前复习

还行

一般

较弱

水平3

水平2-3

水平3

水平2

水平2-3

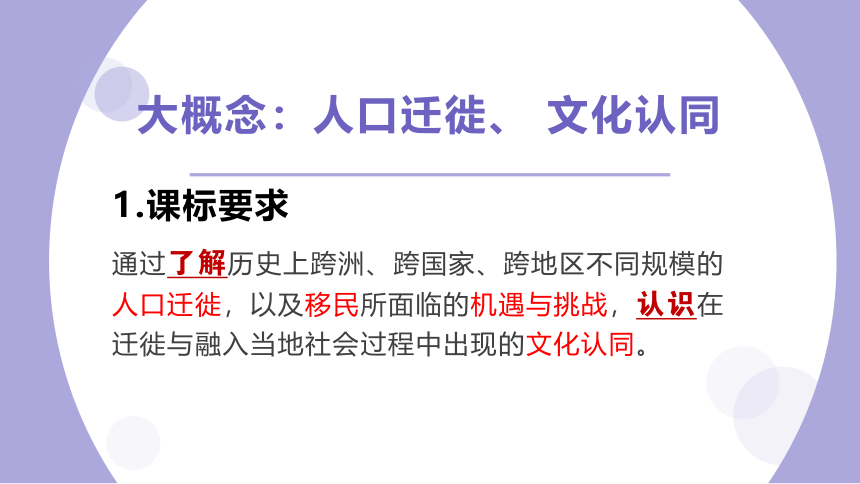

三、目标分析

大概念:人口迁徙、 文化认同

1.课标要求

通过了解历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀

2.学习目标

①根据地图说出不同历史时段人口迁徙的路线,通过史料,分析人口迁徙对人口结构、经济生活、文化交流等方面的影响,概括在特定时空条件下人口迁徙产生的动因并提炼其基本特征。

②通过典型案例分析不同时段的人口迁徙和移民所面临的机遇与挑战,认识不同类型的文化认同问题。

③通过认识历史上异质文化碰撞、交融、发展的现象,增强关注现实的意识和人类命运共同体观念

四、任务评价

大任务:以小组为单位完成一份调查报告

报告主题: 移民状况调查

报告内容:

调查对象(个体或群体)

移民原因(主、客观)

现状(政治、经济、文化、困扰、收获等)

你们的观点

其他

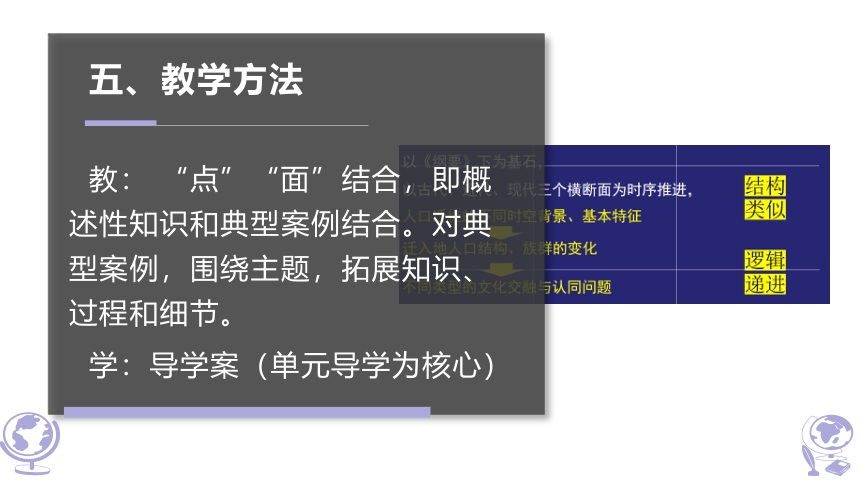

五、教学方法

教: “点”“面”结合,即概述性知识和典型案例结合。对典型案例,围绕主题,拓展知识、过程和细节。

学:导学案(单元导学为核心)

六、设计思路

整合、取舍

知识结构化

内容情境化

逻辑进阶化

任务活动化

教学评一致

逻辑进阶化

跨越欧亚大陆的征服者认同被征服者的先进文化,促进文化发展

01

跨越海洋的弱势移民群体努力争取文化认同,促进文化发展

02

打破空间限制的多元社会,增强共同体观念,促进人类发展

03

人类社会生产力提高影响人类文化发展

07

七、教学过程

两张地图、两则材料、两大任务贯穿本课。

公元前二千年,欧亚大陆正处于一个骚动时期……是古代文明从历史舞台上消失,由古典文明取而代之的过渡时期。

——斯塔夫利阿诺斯著《全球通史》(1500年以前的世界)

公元五世纪,古典世界危机达到顶点……在欧洲和整个欧亚大陆引起了所谓“黑暗时代”。只有中国成功应付了入侵者,在这里随着游牧民族出现也经历了一个政治分裂时期,直到公元589年隋朝时才告结束。

——杰弗里·巴勒克拉夫主编《泰晤士世界历史地图集》

第一课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

学习任务:

掌握“人口迁徙”的概念,理解人口迁徙是文化交流与传播的重要方式。

认识古代人口迁徙过程中的文化认同问题。

过去一万年的气温变化图

任务一分解1:

印欧人大规模迁徙的客观原因,及其成功迁徙的自身优势?

思路提示:

客观原因:游牧民族-气候变冷-草原退化-被迫迁徙;富庶农业文明的吸引。

自身优势:能骑善射-马和马拉战车(机动性强)。

因为在公元前三千纪末以前就形成文明的地区中,小亚细亚离亚欧大平原最近,而公元前三千纪后半期正是公认的印欧语系各民族开始移民的时期。看来吸引他们的东西乃是毗邻的文明所具有的富庶,这种富庶使该地区很容易招致蛮族的劫掠。 ——汤因比《人类与大地母亲》

任务分解2:

请你根据地图信息描述印欧人早期迁徙路线,结合教材说出因迁徙而形成的新族群,举例说明对迁入地原有文明的影响。

印欧人

印欧人+小亚细亚 =赫梯人

印欧人+巴尔干地区=希腊人

印欧人 伊朗高原 =波斯人

印欧人 印度 = 雅利安人

克里特文明

哈拉帕文明

与被征服者融合

征服迁入地居民

原有文明

冲击

毁灭

武力征服

任务分解3—经济文化影响:观察、比较两张战车图片,从中你可以获取哪些信息?推测出什么结论?

①苏美尔人使用实心驴拉战车,可能影响到印欧人。②赫梯人继承马拉战车,战车使用金属(铁)轮辐,铁器和马拉战车的使用使得扩张能力增强。

③埃及与赫梯曾发生战争。

文明可以被毁灭,文化却会被传承

小亚细亚的赫梯帝国 ——文化在传承中发展创新

族群受其生长的自然历史环境影响,有其独特的文化基因,但也会被变化的环境影响。人口迁徙是文化交流和传播的重要方式

公元前二千年,欧亚大陆正处于一个骚动时期……是古代文明从历史舞台上消失,由古典文明取而代之的过渡时期。

——斯塔夫利阿诺斯著《全球通史》(1500年以前的世界)

评价任务:说说印欧人迁徙对早期区域文化还产生了哪些重要影响?

既是对学习任务一掌握情况的评估,也是训练旧知识的调动运用的能力(本模块第2单元、《纲要》(下)相关内容)。

人口迁移

文化认同

根据上述材料,想一想:

①阿图尔夫最初对罗马帝国是什么态度

②后来为什么会发生转变

转变:彻底消灭罗马到复兴罗马

原因: 游牧民族进入罗马帝国后,在罗马文化影响下,逐渐接受

征服者往往会被被征服者的先进文化征服

游牧民族进入农耕世界后面临的基本问题:

是否认同农耕世界先进文化的问题

学习任务二:认识古代人口迁徙过程中的文化认同问题。

评价任务:请用中国相关史实证明“征服者往往会被被征服者的先进文化征服”这一结论。

进入中原各少数民族主动或被动地接受中原文化,出现北方民族大交融;

北方人南迁促进江南地区的开发;

最终为隋唐统一王朝的建立奠定了基础。

评价学生学习任务二的掌握情况

第7课 近代殖民活动和

人口的跨地域转移

01 围绕一个主题:“寻找丁龙”

02 提出三个问题:丁龙是谁?丁龙还是谁?丁龙究竟是谁?

03 重点落实核心素养:史料实证

04 突破难点:弱势移民群体的文化认同

学习

任务

一、丁龙是谁?

是美国富豪的中国仆人

是美国的“异教徒”孔子的信徒

为何找他?

1901年6月8日

谨此献上12000美金支票,以支持在贵校设立中国研究。

Dean Lung

“ a Chinese Person”

丁龙 一个中国人

来自哥伦比亚大学档案馆

丁龙很富有吗?

写那封(捐款)信的人(丁龙)并不富有,在我看来他不应该对公益事业承担如此义务,难道我们不应该认为他因此要获得一个终身年金,比如300或250美金。

卡朋蒂埃

(丁龙的雇主)

来自哥伦比亚大学档案馆

学习任务一:

不富有的丁龙为何捐出巨款在美国大学设立汉学研究

追溯华工的历史,引导学生了解不同与强者的征服式的迁徙,华工是弱者的无可奈何的迁徙。

1870 加州宣布某条件之下的居住条件为非法,其实就是宣布贫穷的住在拥挤Chinatown里的中国人为非法;

1876年国会报告:中国人虽有助于加州的繁荣,但旧金山之中国居民有35000之多,他们的生活方式不合公共卫生标准,不遵守法律,文化上不能与美国人民同化。

1882年5月6日,《排华法案》正式问世,法案明确规定10年内华工移民不得迁入美国。

以上内容说明华人在美国社会遇到了什么问题?

中国文化和中国人的生活方式不被认同;

华人被歧视和排斥。

丁龙为何捐出巨款在美国大学设立汉学研究

这个华人(丁龙)是来到美国的8000万各式各样的移民之一,华人是最被排斥的一个群体,不管他们是出生在本土还是外国,他们本应得到尊重,我不是华人也不是华人的儿子,我也不准备为中国的种种残酷和退化现象做辩护,但这个(排华法案)犯下的罪恶却仍未终止,现在正是时候我们该去更多地了解那些居住在亚洲大陆和岛屿上的7亿人民,而不应该轻率地认定他们全都是抽着鸦片,留着辫子地野蛮人,崇拜魔鬼的不文明人。

——卡朋蒂埃写给哥伦比亚大学校长的信

让更多的美国人了解尊重中国的历史和文化,试图改变美国社会对华人的不公和偏见。

——哥伦比亚大学档案馆

二、丁龙还是谁?

是美国富豪的中国仆人

是美国的“异教徒”孔子的信徒

传播中华文化的使者

美国学者研究,关键史料:

①丁龙和卡朋蒂埃写给当时哥伦比亚大学校长的信

——哥伦比亚大学档案馆

②《排华法案卷宗》(丁龙自述1899年7月21日手稿)

——美国国家档案馆

学习任务一:

寻找丁龙过程中美国学者用到哪些种类的史料?

是否可靠?为什么?

1905年丁龙离开美国

三、丁龙究竟是谁?

Dean Lung

“ a Chinese Person”

他真正的中文名是什么?

他来自中国的哪里?

他回到中国了吗?

他回国后的生活如何?

今从内信夹来英文信一封,就是在64年前你的祖父马万昌和一位很富有的美国人剩下来的通信,因为你们年少除外,所以为父未尝提及过此事。……你祖父少年的时候远洋美国谋生,适值这位富翁(美国人)的写字楼工作需人,你祖父得为雇佣,取名马进隆Mar Dean Lung,……美国筹建哥伦比亚大学时,你祖父捐出美金1万元。

进隆万昌

Dean Lung

卡朋蒂埃

“我自己驾着约翰逊先生新马队拉的车上山去,3英里长的Dean Lung路已经被公认为是萨拉托加郡最好的道路,希望你能再来看看它。

评价任务:丁龙 马万昌

=

?

“书信照片”

评估学生用史料实证的态度和方法去解决问题的能力。

第8课 现代社会的移民和多元文化

打通整合教材:

本课主线:

美国移民文化——“大熔炉”or“大拼盘”

学习任务

贯通第7-8课,通过史料结合教材分析在不同历史阶段,世界各地移民不断来到北美的原因,由此产生的对北美人口结构和社会经济文化的影响。

正确认识美国社会存在的文化认同问题。

递进

任务一分解(部分):

①美国主要移民来源和移民结构在不同历史阶段发生了哪些变化?

18世纪,主要由欧洲、非洲移民组成,欧洲移民绝大多数来自英国。

20世纪初,欧洲移民仍占大多数,亚洲和拉丁美洲移民人数开始占据一定比例。

20世纪60年代,欧洲移民下降,亚洲移民增加,拉丁美洲成为移民的主要来源地。

20世纪80年代,欧洲移民继续下降,亚洲移民持续增加,拉丁美洲移民构成了美国新移民的大多数。

欧洲文化主导、融合印第安人文化、黑人文化等文化因素的新的美洲文化。

移民来源:多源性;移民结构:阶段性变化

移民占比:提高

人口结构:移民特别是拉丁裔和亚裔人口中占比不断增加

文化发展:多元一体文化动态发展。

任务一分解(部分):

①美国主要移民来源和移民结构在不同历史阶段发生了哪些变化?

②美国总人口增长中移民比例的变化。

③这些变化对北美人口结构和文化发展产生了什么影响?

引导学生认识美国移民来源的多源性增加了美国文化的多样性,移民结构的变化使多样文化不断发生变化;非欧洲移民在人口比例中的上升,美国主流文化也会发生变化。

有人说,美国是个民族“大熔炉”;也有人说,美国是个民族“大拼盘”。

任务分解:1.说说“大熔炉”、“大拼盘”在此处的涵义?

2.你赞同哪一个观点?说明理由。

学习任务二:正确认识美国社会存在的文化认同问题。

引导学生理解概念。通过观点碰撞,正确认识美国社会存在的文化认同问题:多元文化之间,特别是主流文化和非主流文化之间的求同存异,既交融又个性发展问题。

“大熔炉”:美利坚民族的统一性和主流文化的“一体性”,冲击非主流文化的独立性。

“大拼盘”:民族文化多元性,对凝聚力和文化认同构成挑战。

本课、本单元小结

美国社会所表现出来的文化的多样性与一致性,多种文化的融合与冲突,一体与多元的统一,均不同程度带有世界多元文化的基本特征。因此更好地理解美国的多元一体文化是一个具有现实意义的课题,不同文化背景的种族、民族、族裔群体如何学会相互学习与取长补短,求同存异,增强人类共同体观念,在全球化进程迅速推进的今天,显得尤其必要与迫切。

八、反思

宏观感不够,对大单元设计、大概念、大任务等等理念掌握还不到位,在进行教学设计时可能还流于表面。

谢谢大家!

选必3 第三单元

人口迁徙、文化交融与认同

核心

素养

教材

分析

课程

标准

学情

分析

教法

学法

任务

评价

学习

目标

教学

流程

反思

一、教材分析

丰富多样

的区域文化

文化的交流与传播

文化的传承与保护

不同方式

人口迁徙

商品贸易

战 争

单元地位

文化

交流

与传播

目

录

古代人类的迁徙和区域文化的形成

06

近代殖民活动和人口的跨地域转移

07

现代社会的移民和多元文化

08

单元结构

以古代、近代、现代三个横断面为时序推进历史

人口迁徙的时空背景、基本特征

迁入地人口结构的影响

文化交融与认同问题

结构类似

逻辑递进

古代人类的迁徙和区域文化的形成

06

华工与美洲、大洋洲的开发

近代殖民活动和人口的跨地域转移

07

难民的困境和救助

现代社会的移民和多元文化

08

印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

经济全球化和劳动力的全球流动

殖民扩张与美洲族群的变化

英国殖民活动与大洋洲人口结构的改变

单元结构

移民社会的多元文化

内容先后

结构相似

并列关系

结构相同

独特案例

并列关系

分析成因

典型

案例

突破概念适度取舍

重点选取

补充细节

打破框架

案例教学

二、学情分析

01

高二历史选考学生

02

知识储备:《纲要》(下)第1-2、7、22课,选必2第4课,选必3第2单元

03

关键能力:信息提取概括、知识调动运用、口头规范表达

04

学科素养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀

一定基础,但不牢固,贯通性不够,课前复习

还行

一般

较弱

水平3

水平2-3

水平3

水平2

水平2-3

三、目标分析

大概念:人口迁徙、 文化认同

1.课标要求

通过了解历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀

2.学习目标

①根据地图说出不同历史时段人口迁徙的路线,通过史料,分析人口迁徙对人口结构、经济生活、文化交流等方面的影响,概括在特定时空条件下人口迁徙产生的动因并提炼其基本特征。

②通过典型案例分析不同时段的人口迁徙和移民所面临的机遇与挑战,认识不同类型的文化认同问题。

③通过认识历史上异质文化碰撞、交融、发展的现象,增强关注现实的意识和人类命运共同体观念

四、任务评价

大任务:以小组为单位完成一份调查报告

报告主题: 移民状况调查

报告内容:

调查对象(个体或群体)

移民原因(主、客观)

现状(政治、经济、文化、困扰、收获等)

你们的观点

其他

五、教学方法

教: “点”“面”结合,即概述性知识和典型案例结合。对典型案例,围绕主题,拓展知识、过程和细节。

学:导学案(单元导学为核心)

六、设计思路

整合、取舍

知识结构化

内容情境化

逻辑进阶化

任务活动化

教学评一致

逻辑进阶化

跨越欧亚大陆的征服者认同被征服者的先进文化,促进文化发展

01

跨越海洋的弱势移民群体努力争取文化认同,促进文化发展

02

打破空间限制的多元社会,增强共同体观念,促进人类发展

03

人类社会生产力提高影响人类文化发展

07

七、教学过程

两张地图、两则材料、两大任务贯穿本课。

公元前二千年,欧亚大陆正处于一个骚动时期……是古代文明从历史舞台上消失,由古典文明取而代之的过渡时期。

——斯塔夫利阿诺斯著《全球通史》(1500年以前的世界)

公元五世纪,古典世界危机达到顶点……在欧洲和整个欧亚大陆引起了所谓“黑暗时代”。只有中国成功应付了入侵者,在这里随着游牧民族出现也经历了一个政治分裂时期,直到公元589年隋朝时才告结束。

——杰弗里·巴勒克拉夫主编《泰晤士世界历史地图集》

第一课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

学习任务:

掌握“人口迁徙”的概念,理解人口迁徙是文化交流与传播的重要方式。

认识古代人口迁徙过程中的文化认同问题。

过去一万年的气温变化图

任务一分解1:

印欧人大规模迁徙的客观原因,及其成功迁徙的自身优势?

思路提示:

客观原因:游牧民族-气候变冷-草原退化-被迫迁徙;富庶农业文明的吸引。

自身优势:能骑善射-马和马拉战车(机动性强)。

因为在公元前三千纪末以前就形成文明的地区中,小亚细亚离亚欧大平原最近,而公元前三千纪后半期正是公认的印欧语系各民族开始移民的时期。看来吸引他们的东西乃是毗邻的文明所具有的富庶,这种富庶使该地区很容易招致蛮族的劫掠。 ——汤因比《人类与大地母亲》

任务分解2:

请你根据地图信息描述印欧人早期迁徙路线,结合教材说出因迁徙而形成的新族群,举例说明对迁入地原有文明的影响。

印欧人

印欧人+小亚细亚 =赫梯人

印欧人+巴尔干地区=希腊人

印欧人 伊朗高原 =波斯人

印欧人 印度 = 雅利安人

克里特文明

哈拉帕文明

与被征服者融合

征服迁入地居民

原有文明

冲击

毁灭

武力征服

任务分解3—经济文化影响:观察、比较两张战车图片,从中你可以获取哪些信息?推测出什么结论?

①苏美尔人使用实心驴拉战车,可能影响到印欧人。②赫梯人继承马拉战车,战车使用金属(铁)轮辐,铁器和马拉战车的使用使得扩张能力增强。

③埃及与赫梯曾发生战争。

文明可以被毁灭,文化却会被传承

小亚细亚的赫梯帝国 ——文化在传承中发展创新

族群受其生长的自然历史环境影响,有其独特的文化基因,但也会被变化的环境影响。人口迁徙是文化交流和传播的重要方式

公元前二千年,欧亚大陆正处于一个骚动时期……是古代文明从历史舞台上消失,由古典文明取而代之的过渡时期。

——斯塔夫利阿诺斯著《全球通史》(1500年以前的世界)

评价任务:说说印欧人迁徙对早期区域文化还产生了哪些重要影响?

既是对学习任务一掌握情况的评估,也是训练旧知识的调动运用的能力(本模块第2单元、《纲要》(下)相关内容)。

人口迁移

文化认同

根据上述材料,想一想:

①阿图尔夫最初对罗马帝国是什么态度

②后来为什么会发生转变

转变:彻底消灭罗马到复兴罗马

原因: 游牧民族进入罗马帝国后,在罗马文化影响下,逐渐接受

征服者往往会被被征服者的先进文化征服

游牧民族进入农耕世界后面临的基本问题:

是否认同农耕世界先进文化的问题

学习任务二:认识古代人口迁徙过程中的文化认同问题。

评价任务:请用中国相关史实证明“征服者往往会被被征服者的先进文化征服”这一结论。

进入中原各少数民族主动或被动地接受中原文化,出现北方民族大交融;

北方人南迁促进江南地区的开发;

最终为隋唐统一王朝的建立奠定了基础。

评价学生学习任务二的掌握情况

第7课 近代殖民活动和

人口的跨地域转移

01 围绕一个主题:“寻找丁龙”

02 提出三个问题:丁龙是谁?丁龙还是谁?丁龙究竟是谁?

03 重点落实核心素养:史料实证

04 突破难点:弱势移民群体的文化认同

学习

任务

一、丁龙是谁?

是美国富豪的中国仆人

是美国的“异教徒”孔子的信徒

为何找他?

1901年6月8日

谨此献上12000美金支票,以支持在贵校设立中国研究。

Dean Lung

“ a Chinese Person”

丁龙 一个中国人

来自哥伦比亚大学档案馆

丁龙很富有吗?

写那封(捐款)信的人(丁龙)并不富有,在我看来他不应该对公益事业承担如此义务,难道我们不应该认为他因此要获得一个终身年金,比如300或250美金。

卡朋蒂埃

(丁龙的雇主)

来自哥伦比亚大学档案馆

学习任务一:

不富有的丁龙为何捐出巨款在美国大学设立汉学研究

追溯华工的历史,引导学生了解不同与强者的征服式的迁徙,华工是弱者的无可奈何的迁徙。

1870 加州宣布某条件之下的居住条件为非法,其实就是宣布贫穷的住在拥挤Chinatown里的中国人为非法;

1876年国会报告:中国人虽有助于加州的繁荣,但旧金山之中国居民有35000之多,他们的生活方式不合公共卫生标准,不遵守法律,文化上不能与美国人民同化。

1882年5月6日,《排华法案》正式问世,法案明确规定10年内华工移民不得迁入美国。

以上内容说明华人在美国社会遇到了什么问题?

中国文化和中国人的生活方式不被认同;

华人被歧视和排斥。

丁龙为何捐出巨款在美国大学设立汉学研究

这个华人(丁龙)是来到美国的8000万各式各样的移民之一,华人是最被排斥的一个群体,不管他们是出生在本土还是外国,他们本应得到尊重,我不是华人也不是华人的儿子,我也不准备为中国的种种残酷和退化现象做辩护,但这个(排华法案)犯下的罪恶却仍未终止,现在正是时候我们该去更多地了解那些居住在亚洲大陆和岛屿上的7亿人民,而不应该轻率地认定他们全都是抽着鸦片,留着辫子地野蛮人,崇拜魔鬼的不文明人。

——卡朋蒂埃写给哥伦比亚大学校长的信

让更多的美国人了解尊重中国的历史和文化,试图改变美国社会对华人的不公和偏见。

——哥伦比亚大学档案馆

二、丁龙还是谁?

是美国富豪的中国仆人

是美国的“异教徒”孔子的信徒

传播中华文化的使者

美国学者研究,关键史料:

①丁龙和卡朋蒂埃写给当时哥伦比亚大学校长的信

——哥伦比亚大学档案馆

②《排华法案卷宗》(丁龙自述1899年7月21日手稿)

——美国国家档案馆

学习任务一:

寻找丁龙过程中美国学者用到哪些种类的史料?

是否可靠?为什么?

1905年丁龙离开美国

三、丁龙究竟是谁?

Dean Lung

“ a Chinese Person”

他真正的中文名是什么?

他来自中国的哪里?

他回到中国了吗?

他回国后的生活如何?

今从内信夹来英文信一封,就是在64年前你的祖父马万昌和一位很富有的美国人剩下来的通信,因为你们年少除外,所以为父未尝提及过此事。……你祖父少年的时候远洋美国谋生,适值这位富翁(美国人)的写字楼工作需人,你祖父得为雇佣,取名马进隆Mar Dean Lung,……美国筹建哥伦比亚大学时,你祖父捐出美金1万元。

进隆万昌

Dean Lung

卡朋蒂埃

“我自己驾着约翰逊先生新马队拉的车上山去,3英里长的Dean Lung路已经被公认为是萨拉托加郡最好的道路,希望你能再来看看它。

评价任务:丁龙 马万昌

=

?

“书信照片”

评估学生用史料实证的态度和方法去解决问题的能力。

第8课 现代社会的移民和多元文化

打通整合教材:

本课主线:

美国移民文化——“大熔炉”or“大拼盘”

学习任务

贯通第7-8课,通过史料结合教材分析在不同历史阶段,世界各地移民不断来到北美的原因,由此产生的对北美人口结构和社会经济文化的影响。

正确认识美国社会存在的文化认同问题。

递进

任务一分解(部分):

①美国主要移民来源和移民结构在不同历史阶段发生了哪些变化?

18世纪,主要由欧洲、非洲移民组成,欧洲移民绝大多数来自英国。

20世纪初,欧洲移民仍占大多数,亚洲和拉丁美洲移民人数开始占据一定比例。

20世纪60年代,欧洲移民下降,亚洲移民增加,拉丁美洲成为移民的主要来源地。

20世纪80年代,欧洲移民继续下降,亚洲移民持续增加,拉丁美洲移民构成了美国新移民的大多数。

欧洲文化主导、融合印第安人文化、黑人文化等文化因素的新的美洲文化。

移民来源:多源性;移民结构:阶段性变化

移民占比:提高

人口结构:移民特别是拉丁裔和亚裔人口中占比不断增加

文化发展:多元一体文化动态发展。

任务一分解(部分):

①美国主要移民来源和移民结构在不同历史阶段发生了哪些变化?

②美国总人口增长中移民比例的变化。

③这些变化对北美人口结构和文化发展产生了什么影响?

引导学生认识美国移民来源的多源性增加了美国文化的多样性,移民结构的变化使多样文化不断发生变化;非欧洲移民在人口比例中的上升,美国主流文化也会发生变化。

有人说,美国是个民族“大熔炉”;也有人说,美国是个民族“大拼盘”。

任务分解:1.说说“大熔炉”、“大拼盘”在此处的涵义?

2.你赞同哪一个观点?说明理由。

学习任务二:正确认识美国社会存在的文化认同问题。

引导学生理解概念。通过观点碰撞,正确认识美国社会存在的文化认同问题:多元文化之间,特别是主流文化和非主流文化之间的求同存异,既交融又个性发展问题。

“大熔炉”:美利坚民族的统一性和主流文化的“一体性”,冲击非主流文化的独立性。

“大拼盘”:民族文化多元性,对凝聚力和文化认同构成挑战。

本课、本单元小结

美国社会所表现出来的文化的多样性与一致性,多种文化的融合与冲突,一体与多元的统一,均不同程度带有世界多元文化的基本特征。因此更好地理解美国的多元一体文化是一个具有现实意义的课题,不同文化背景的种族、民族、族裔群体如何学会相互学习与取长补短,求同存异,增强人类共同体观念,在全球化进程迅速推进的今天,显得尤其必要与迫切。

八、反思

宏观感不够,对大单元设计、大概念、大任务等等理念掌握还不到位,在进行教学设计时可能还流于表面。

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享