第2课 第二次鸦片战争【教学设计】

图片预览

文档简介

《第2课 第二次鸦片战争》教学设计

教学背景分析

课题及教学内容分析《第二次鸦片战争》是本学期第一单元“中国开始沦为半殖民地半封建社会”的第二课。从教学内容上分析,本课是中国近代继鸦片战争后列强发起的第二次大规模的侵华战争,中国历史进程再次发生转变,具有承前启后的作用,有利于学生简历完整的历史知识架构。学生情况分析经过一年多的历史文物鉴赏能力的培养,学生能掌握赏析文物的具体方法,故本节课通过文物虎鎣的前世今生导入本课。八年级的学生对历史已经有了初步的了解认知,具备一定的历史学习和探究能力;同时,上一节课学生已对鸦片战争基本史实及带来的影响进行学习,有了一定的知识基础。但他们对第一二次鸦片战争带来的启示及反思思考不够深入。基于以上,我在完成基本知识的基础上,以帮助学生提升学习能力为主,尝试引导学生通过对历史的回顾,建构启示,把握当今。

教学目标

总体目标:使学生了解第二次鸦片战争期间列强侵华的罪恶行径,俄国通过不平等条约割占中国大片领土的侵略史实。通过分析地图、表格、文字资料,学习运用多种具体分析历史问题的方法,思考第二次鸦片战争爆发的原因是什么,为什么说它是鸦片战争的继续,同时也提高用比较的方法分析历史问题的能力(素养目标:时空观念、历史解释、唯物史观、史料实证)。认识一个民族的强与弱,国家的先进与落后,这与它们的命运息息相关,从而激发学生的爱国情感,为民族的振兴、国家的强大而发奋学习,进而确立积极进取的人生态度。(素养目标:唯物史观、家国情怀)。

教学重点和难点

教学重点第二次鸦片战争的发生及列强侵华罪行教学难点正确理解第二次鸦片战争时鸦片战争的继续,使中国社会半殖民地半封建化程度大大加深。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

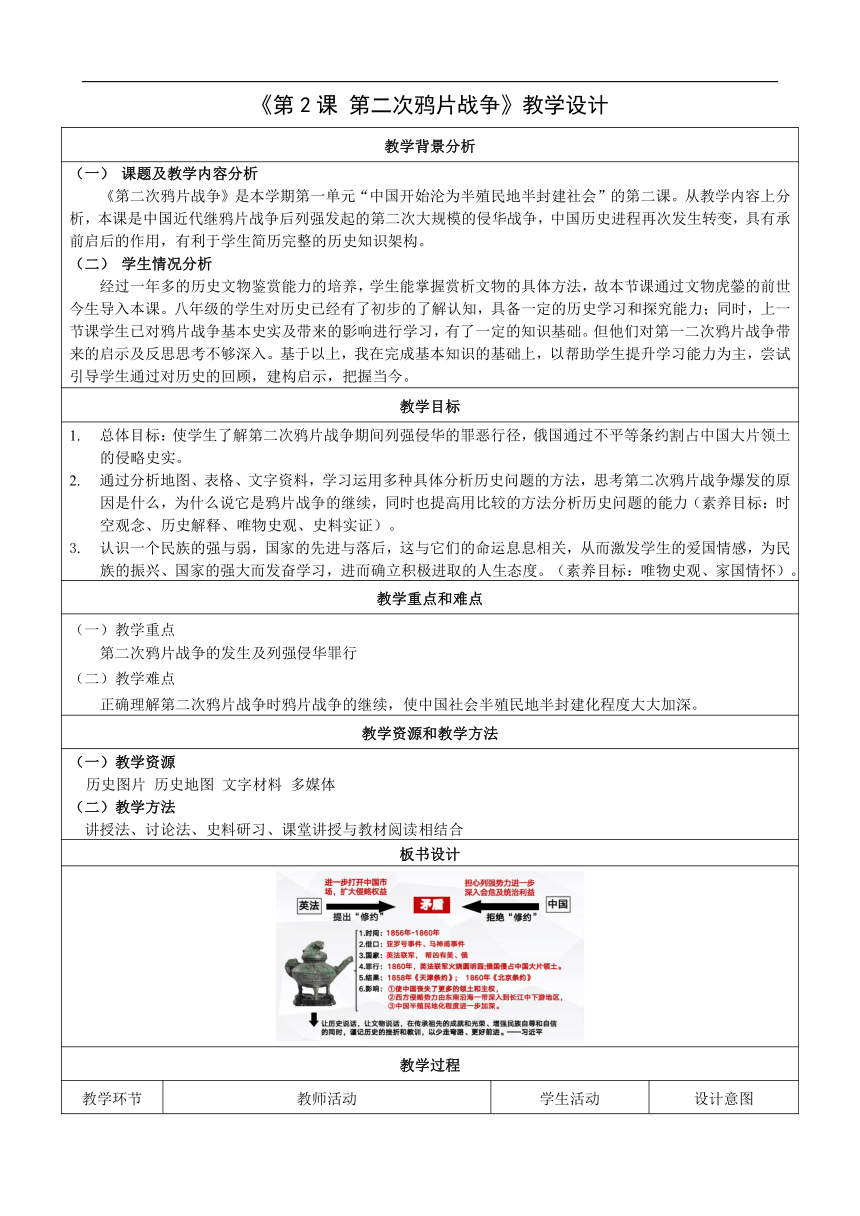

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

课前预习 1.完成课前导学案,初步了解第二次鸦片战争的基本概况。2.通过在线观看国家博物馆“虎鎣:新时代新命运”展览,小组合作完成对虎鎣的介绍。(可采用手抄报、ppt、短视频等方式完成) 1.观看展览,了解虎鎣的归国故事。2.合作完成对虎鎣的介绍。 1. 锻炼学生的语言表达能力。2. 体现以学生为主体,营造课堂气氛,激发学生学习的兴趣。

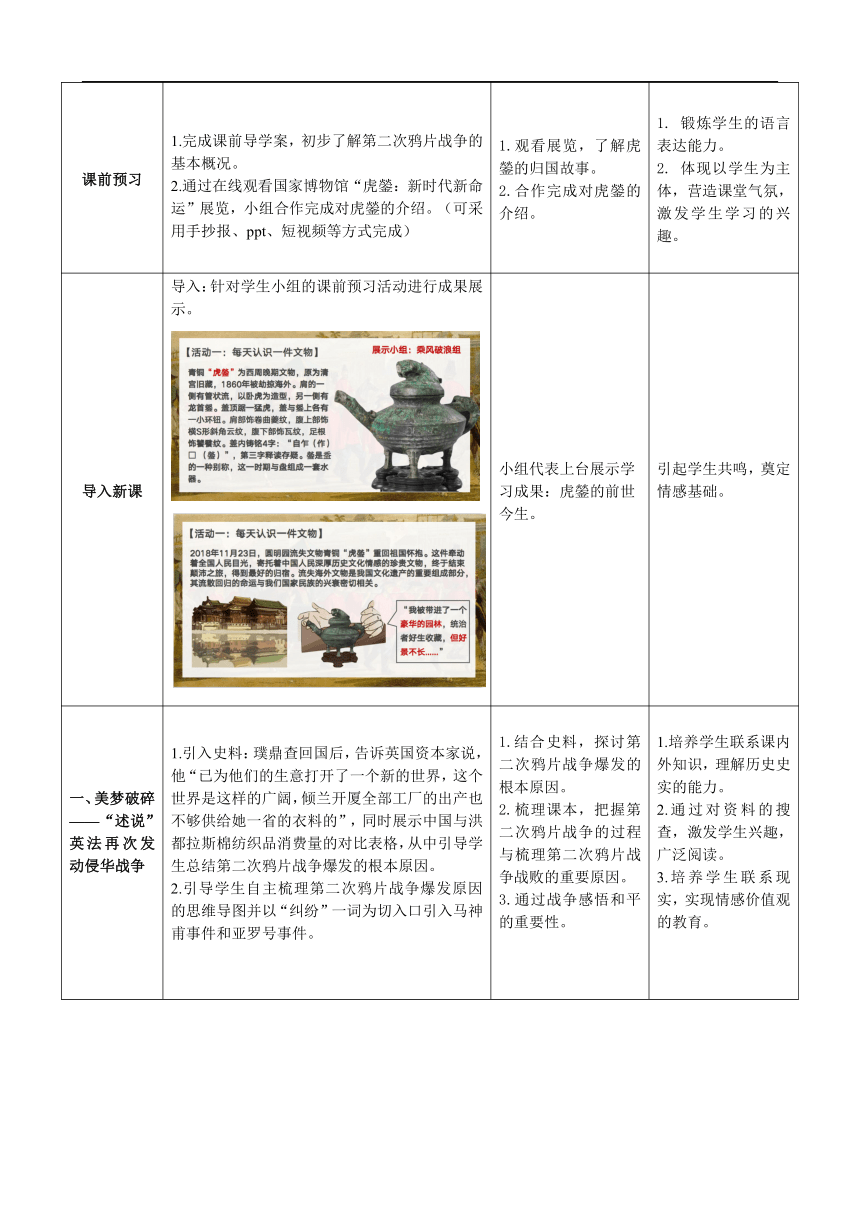

导入新课 导入:针对学生小组的课前预习活动进行成果展示。 小组代表上台展示学习成果:虎鎣的前世今生。 引起学生共鸣,奠定情感基础。

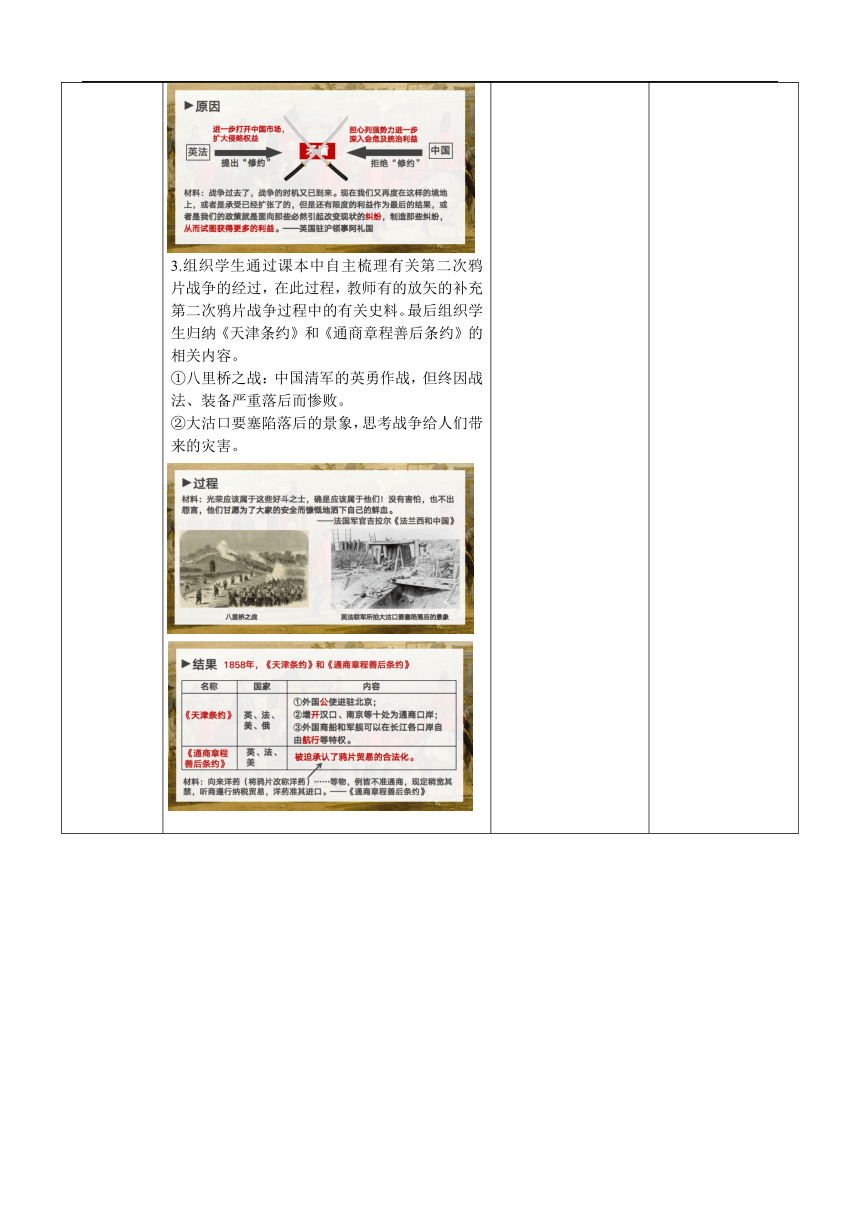

一、美梦破碎——“述说”英法再次发动侵华战争 1.引入史料:璞鼎查回国后,告诉英国资本家说,他“已为他们的生意打开了一个新的世界,这个世界是这样的广阔,倾兰开厦全部工厂的出产也不够供给她一省的衣料的”,同时展示中国与洪都拉斯棉纺织品消费量的对比表格,从中引导学生总结第二次鸦片战争爆发的根本原因。2.引导学生自主梳理第二次鸦片战争爆发原因的思维导图并以“纠纷”一词为切入口引入马神甫事件和亚罗号事件。3.组织学生通过课本中自主梳理有关第二次鸦片战争的经过,在此过程,教师有的放矢的补充第二次鸦片战争过程中的有关史料。最后组织学生归纳《天津条约》和《通商章程善后条约》的相关内容。①八里桥之战:中国清军的英勇作战,但终因战法、装备严重落后而惨败。②大沽口要塞陷落后的景象,思考战争给人们带来的灾害。 结合史料,探讨第二次鸦片战争爆发的根本原因。2.梳理课本,把握第二次鸦片战争的过程与梳理第二次鸦片战争战败的重要原因。3.通过战争感悟和平的重要性。 1.培养学生联系课内外知识,理解历史史实的能力。2.通过对资料的搜查,激发学生兴趣,广泛阅读。3.培养学生联系现实,实现情感价值观的教育。

二、流失海外 ——“目睹”英法联军火烧圆明园 1.组织学生自主梳理课本第二次鸦片战争的第二阶段,再次过程教师补充咸丰帝作为最高统治者以北狩为名,携皇后、懿贵妃等离京逃往热河避暑山庄的相关史实,引导学生思考中国古代封建君主专制带来的弊端。2.以虎鎣视角作为切入口,将英法联军贪婪残暴的模样展示,以引起学生共鸣。学生总结英法联军在圆明园的罪行。组织学生观看《穿越回清朝,看一眼曾经的圆明园》,并请学生谈谈自己的感受与启发。 通过文物虎鎣的自述,了解英法联军火烧圆明园的罪行,并从中明白“落后就要挨打”的道理,自觉树立振兴中华的责任感和使命感。 1.掌握必备基础知识,培养学生归纳概括和辨析能力。2.通过情景,学生深刻认知中国近代的屈辱,引发学生的责任感和使命感。

痛心疾首——“痛心”《北京条约》的签订 引导学生根据课本总结《北京条约》相关内容,教师补充相关史料说明《北京条约》带来的严重危害。以时政作为切入点引发学生思考。2.组织小组讨论下列问题:①结合史料说明第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大。②根据史实推断鸦片战争后中国近代社会剧变。 梳理《北京条约》的相关内容,结合图表总结第二次鸦片战争带来的危害。2.以时政俄罗斯大使馆发布的纪念历史的中文微博为切入口,组织学生了解符拉迪沃斯托克(海参崴),结合史实并谈谈感受。3.小组讨论,总结两次鸦片战争的相关知识。 潜移默化地培养学生唯物史观、史料实证、历史解释和家国情怀。2.通过情景,学生自觉坚定维护国家主权和领土的决心。

游子归来——“见证”祖国的日益强大 1.以虎鎣回归祖国作为切入口,讲述新中国成立以来,海外文物回流并入藏国内各博物馆的相关史实,看到这是由于中国综合国力增强,国际影响力提高的具体表现。2.习近平:让历史说话,让文物说话,在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时,谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进。组织学生展开课后活动“中国海外文物回归之路我来说”,使学生明白文物“得之不易,守之宜谨”。 1.了解虎鎣回归中国的艰辛之路。2.课后开展“中国海外文物回归之路我来说” 培养现实关切和家国情怀

课堂小结 组织学生思考:百年再回首,两次鸦片战争给我们留下了怎样的启示? 培养家国情怀

教学反思

这是一堂改变教师教的方式和学生学的方式,体现学生自主、合作、探究精神,符合新课改所要求的课堂教学。第一是教学目标制定的明确、具体。这堂课能根据学生认知能力的发展水平和历史学科特点,制定以下目标:1.总体目标:使学生了解第二次鸦片战争期间列强侵华的罪恶行径,俄国通过不平等条约割占中国大片领土的侵略史实。2.通过分析地图、表格、文字资料,学习运用多种具体分析历史问题的方法,思考第二次鸦片战争爆发的原因是什么,为什么说它是鸦片战争的继续,同时也提高用比较的方法分析历史问题的能力(素养目标:时空观念、历史解释、唯物史观、史料实证)。认识一个民族的强与弱,国家的先进与落后,这与它们的命运息息相关,从而激发学生的爱国情感,为民族的振兴、国家的强大而发奋学习,进而确立积极进取的人生态度。(素养目标:唯物史观、家国情怀)这三个目标由浅到深,教学落实较好。第二是教学过程设计巧妙,创造亮点。课堂开始,以活动“每天认识一件文物”激发学生学习兴趣。以“虎鎣”回归祖国作为切入点展开教学,设计美梦破碎——“述说”英法再次发动侵华战争、流失海外——“目睹”英法联军火烧圆明园、痛心疾首——“痛心”《北京条约》签订、游子归来——“见证”祖国日益强大四个学习板块进行授课。在这一过程中,杨老师进行了丰富多彩的教学活动,如组织“文物小老师”上台讲授虎鎣的前世今生、小组讨论等形式,潜移默化地培养学生的历史核心素养。课堂最后以“中国海外文物回归之路我来说”活动,激发学生了解历史文物的兴趣,同时也由此培养学生关注社会问题,培养社会责任感和国家荣誉感。第三是绝大部分学生学习兴趣浓厚,情绪饱满,注意力集中,在老师让学生讨论问题时,学生积极参与讨论,每一位学生都能积极参与课堂教学并且能大胆质疑。在学习和处理问题中,能够独立思考。总的来说,这节课做到“授之以鱼,不如授之以渔”改变了以往教学的表象阶段,培养学生的思维和能力。

PAGE

教学背景分析

课题及教学内容分析《第二次鸦片战争》是本学期第一单元“中国开始沦为半殖民地半封建社会”的第二课。从教学内容上分析,本课是中国近代继鸦片战争后列强发起的第二次大规模的侵华战争,中国历史进程再次发生转变,具有承前启后的作用,有利于学生简历完整的历史知识架构。学生情况分析经过一年多的历史文物鉴赏能力的培养,学生能掌握赏析文物的具体方法,故本节课通过文物虎鎣的前世今生导入本课。八年级的学生对历史已经有了初步的了解认知,具备一定的历史学习和探究能力;同时,上一节课学生已对鸦片战争基本史实及带来的影响进行学习,有了一定的知识基础。但他们对第一二次鸦片战争带来的启示及反思思考不够深入。基于以上,我在完成基本知识的基础上,以帮助学生提升学习能力为主,尝试引导学生通过对历史的回顾,建构启示,把握当今。

教学目标

总体目标:使学生了解第二次鸦片战争期间列强侵华的罪恶行径,俄国通过不平等条约割占中国大片领土的侵略史实。通过分析地图、表格、文字资料,学习运用多种具体分析历史问题的方法,思考第二次鸦片战争爆发的原因是什么,为什么说它是鸦片战争的继续,同时也提高用比较的方法分析历史问题的能力(素养目标:时空观念、历史解释、唯物史观、史料实证)。认识一个民族的强与弱,国家的先进与落后,这与它们的命运息息相关,从而激发学生的爱国情感,为民族的振兴、国家的强大而发奋学习,进而确立积极进取的人生态度。(素养目标:唯物史观、家国情怀)。

教学重点和难点

教学重点第二次鸦片战争的发生及列强侵华罪行教学难点正确理解第二次鸦片战争时鸦片战争的继续,使中国社会半殖民地半封建化程度大大加深。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

课前预习 1.完成课前导学案,初步了解第二次鸦片战争的基本概况。2.通过在线观看国家博物馆“虎鎣:新时代新命运”展览,小组合作完成对虎鎣的介绍。(可采用手抄报、ppt、短视频等方式完成) 1.观看展览,了解虎鎣的归国故事。2.合作完成对虎鎣的介绍。 1. 锻炼学生的语言表达能力。2. 体现以学生为主体,营造课堂气氛,激发学生学习的兴趣。

导入新课 导入:针对学生小组的课前预习活动进行成果展示。 小组代表上台展示学习成果:虎鎣的前世今生。 引起学生共鸣,奠定情感基础。

一、美梦破碎——“述说”英法再次发动侵华战争 1.引入史料:璞鼎查回国后,告诉英国资本家说,他“已为他们的生意打开了一个新的世界,这个世界是这样的广阔,倾兰开厦全部工厂的出产也不够供给她一省的衣料的”,同时展示中国与洪都拉斯棉纺织品消费量的对比表格,从中引导学生总结第二次鸦片战争爆发的根本原因。2.引导学生自主梳理第二次鸦片战争爆发原因的思维导图并以“纠纷”一词为切入口引入马神甫事件和亚罗号事件。3.组织学生通过课本中自主梳理有关第二次鸦片战争的经过,在此过程,教师有的放矢的补充第二次鸦片战争过程中的有关史料。最后组织学生归纳《天津条约》和《通商章程善后条约》的相关内容。①八里桥之战:中国清军的英勇作战,但终因战法、装备严重落后而惨败。②大沽口要塞陷落后的景象,思考战争给人们带来的灾害。 结合史料,探讨第二次鸦片战争爆发的根本原因。2.梳理课本,把握第二次鸦片战争的过程与梳理第二次鸦片战争战败的重要原因。3.通过战争感悟和平的重要性。 1.培养学生联系课内外知识,理解历史史实的能力。2.通过对资料的搜查,激发学生兴趣,广泛阅读。3.培养学生联系现实,实现情感价值观的教育。

二、流失海外 ——“目睹”英法联军火烧圆明园 1.组织学生自主梳理课本第二次鸦片战争的第二阶段,再次过程教师补充咸丰帝作为最高统治者以北狩为名,携皇后、懿贵妃等离京逃往热河避暑山庄的相关史实,引导学生思考中国古代封建君主专制带来的弊端。2.以虎鎣视角作为切入口,将英法联军贪婪残暴的模样展示,以引起学生共鸣。学生总结英法联军在圆明园的罪行。组织学生观看《穿越回清朝,看一眼曾经的圆明园》,并请学生谈谈自己的感受与启发。 通过文物虎鎣的自述,了解英法联军火烧圆明园的罪行,并从中明白“落后就要挨打”的道理,自觉树立振兴中华的责任感和使命感。 1.掌握必备基础知识,培养学生归纳概括和辨析能力。2.通过情景,学生深刻认知中国近代的屈辱,引发学生的责任感和使命感。

痛心疾首——“痛心”《北京条约》的签订 引导学生根据课本总结《北京条约》相关内容,教师补充相关史料说明《北京条约》带来的严重危害。以时政作为切入点引发学生思考。2.组织小组讨论下列问题:①结合史料说明第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大。②根据史实推断鸦片战争后中国近代社会剧变。 梳理《北京条约》的相关内容,结合图表总结第二次鸦片战争带来的危害。2.以时政俄罗斯大使馆发布的纪念历史的中文微博为切入口,组织学生了解符拉迪沃斯托克(海参崴),结合史实并谈谈感受。3.小组讨论,总结两次鸦片战争的相关知识。 潜移默化地培养学生唯物史观、史料实证、历史解释和家国情怀。2.通过情景,学生自觉坚定维护国家主权和领土的决心。

游子归来——“见证”祖国的日益强大 1.以虎鎣回归祖国作为切入口,讲述新中国成立以来,海外文物回流并入藏国内各博物馆的相关史实,看到这是由于中国综合国力增强,国际影响力提高的具体表现。2.习近平:让历史说话,让文物说话,在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时,谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进。组织学生展开课后活动“中国海外文物回归之路我来说”,使学生明白文物“得之不易,守之宜谨”。 1.了解虎鎣回归中国的艰辛之路。2.课后开展“中国海外文物回归之路我来说” 培养现实关切和家国情怀

课堂小结 组织学生思考:百年再回首,两次鸦片战争给我们留下了怎样的启示? 培养家国情怀

教学反思

这是一堂改变教师教的方式和学生学的方式,体现学生自主、合作、探究精神,符合新课改所要求的课堂教学。第一是教学目标制定的明确、具体。这堂课能根据学生认知能力的发展水平和历史学科特点,制定以下目标:1.总体目标:使学生了解第二次鸦片战争期间列强侵华的罪恶行径,俄国通过不平等条约割占中国大片领土的侵略史实。2.通过分析地图、表格、文字资料,学习运用多种具体分析历史问题的方法,思考第二次鸦片战争爆发的原因是什么,为什么说它是鸦片战争的继续,同时也提高用比较的方法分析历史问题的能力(素养目标:时空观念、历史解释、唯物史观、史料实证)。认识一个民族的强与弱,国家的先进与落后,这与它们的命运息息相关,从而激发学生的爱国情感,为民族的振兴、国家的强大而发奋学习,进而确立积极进取的人生态度。(素养目标:唯物史观、家国情怀)这三个目标由浅到深,教学落实较好。第二是教学过程设计巧妙,创造亮点。课堂开始,以活动“每天认识一件文物”激发学生学习兴趣。以“虎鎣”回归祖国作为切入点展开教学,设计美梦破碎——“述说”英法再次发动侵华战争、流失海外——“目睹”英法联军火烧圆明园、痛心疾首——“痛心”《北京条约》签订、游子归来——“见证”祖国日益强大四个学习板块进行授课。在这一过程中,杨老师进行了丰富多彩的教学活动,如组织“文物小老师”上台讲授虎鎣的前世今生、小组讨论等形式,潜移默化地培养学生的历史核心素养。课堂最后以“中国海外文物回归之路我来说”活动,激发学生了解历史文物的兴趣,同时也由此培养学生关注社会问题,培养社会责任感和国家荣誉感。第三是绝大部分学生学习兴趣浓厚,情绪饱满,注意力集中,在老师让学生讨论问题时,学生积极参与讨论,每一位学生都能积极参与课堂教学并且能大胆质疑。在学习和处理问题中,能够独立思考。总的来说,这节课做到“授之以鱼,不如授之以渔”改变了以往教学的表象阶段,培养学生的思维和能力。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹