第 10 课秦末农民大起义 教学设计(含反思)

文档属性

| 名称 | 第 10 课秦末农民大起义 教学设计(含反思) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 148.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第 10 课《秦末农民大起义》教学设计

一、教学理念

《义务教育历史课程标准(2011 年版)》提出以学科核心素养的培养为目标,以学生发展为根本目的,重在培养学生的学习兴趣。

本课通过情景设置,启发教学,以问题的提出、解决为主线,倡导学生主动参与教学活动,在教师的指导下逐步发现、分析和解决问题,使“情趣教学”和“生本发展”的理念在教学实践中得到贯彻。

二、教科书教学内容分析

本课是初中历史七年级上册第三单元第 10 课的内容。

从内容上看,本课内容包括三部分,包括秦的暴政,陈胜、吴广起义和楚汉之争。其中前两部分内容之间是因果关系,即秦的暴政是导致陈胜、吴广起义的根本原因,第三部分内容有承上启下的作用。

从地位上看,本课是在学习了秦统一中国的基础上,对秦朝统治者所采取的治国措施的进一步深入和拓展;另一方面,又为学习下节课《西汉的建立和“文景之治”》等知识奠定了基础。

三、学情分析

本课教学的对象是七年级学生,刚接触历史学科,其认知水平、综合和分析能力有限;因此,在讲课中适当使用图片、地图等资料, 帮助学生更直观地感知历史,激发学生学习历史的兴趣。还选取了一定的文字资料,通过层层疑问,初步培养学生“论从史出、史论结合” 的意识和方法,提高学生综合、分析历史问题的能力。

(

10

)

四、教学目标

通过对材料、图表、图片的阅读,了解秦朝暴政的主要表现。

阅读课本和史料,了解陈胜、吴广起义及楚汉之争的基本史识。

利用本课丰富的历史故事和成语,如:“鸿门宴”“揭竿而起” “破釜沉舟”“四面楚歌”“霸王别姬”等,激发学习兴趣。

通过分析秦末农民起义和秦朝灭亡的原因,培养运用历史唯物主义观点分析问题的能力,明白得民心者得天下的道理。

五、教学重难点分析

(一)重点:秦暴政的表现和陈胜、吴广起义

(二)难点:秦暴政是秦灭亡和秦末农民起义的根本原因

六、教学过程

(一)导入新课

【史料展示】“伤心秦汉经行处, 宫阙万间都做了土。 兴,百姓苦;亡,百姓苦。” ——张养浩《潼关怀古》

【教师提问】秦始皇横扫六国统一天下,结束了春秋战国的纷争战乱,百姓怎么还会苦呢?

【设计意图】通过问题导入,创设历史情境,启发学生思维。

(二)新课讲授

第一环节:秦的暴政

【教师过渡】秦朝的暴政具体表现在哪些方面?请同学们阅读下则材料,归纳秦的暴政表现。

【史料展示】

材料一:秦朝的赋税主要有田租、口赋、杂赋三种。田租即土地税,严重时到了“收泰半之赋”,即这些赋税加到一起要占去农民获物的三分之二。口赋是计口出钱,也就是人头税,以人口为征收对象……,杂赋是各色各样的临时征派……

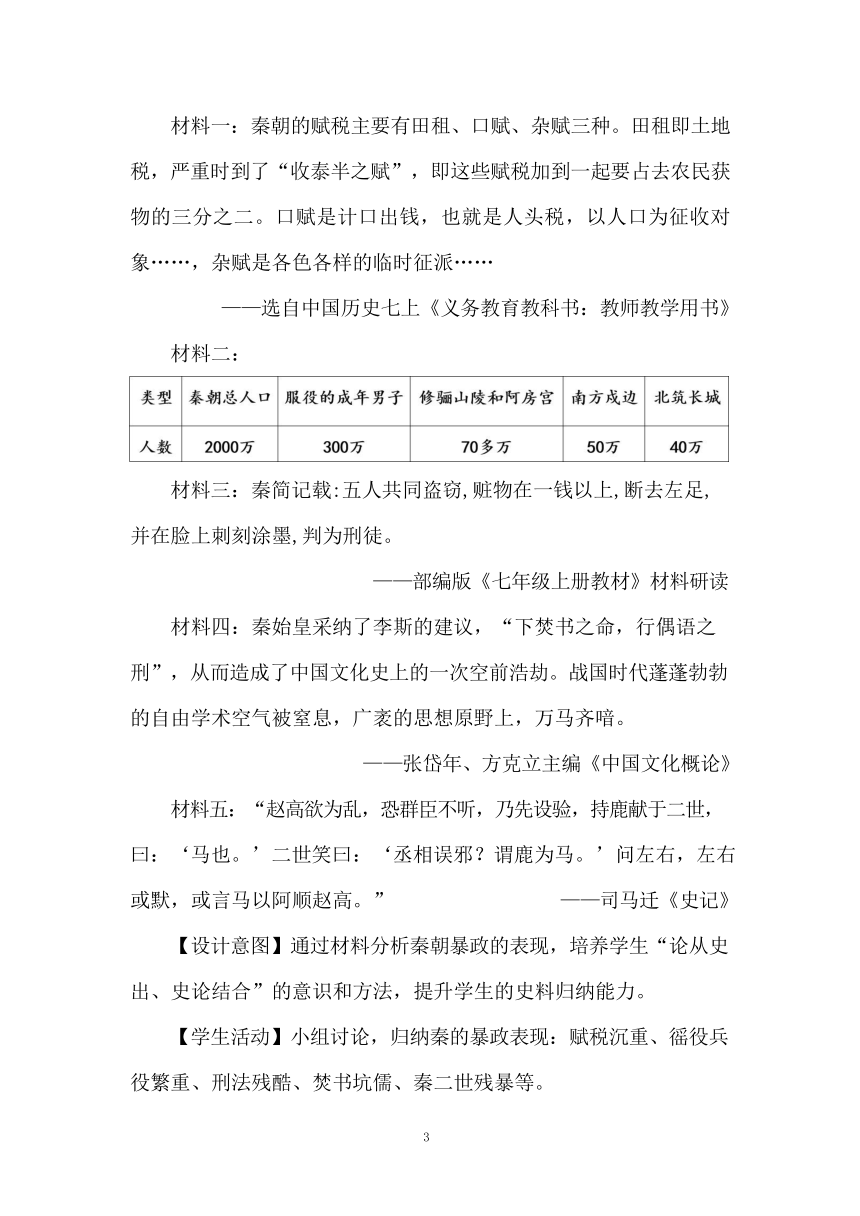

——选自中国历史七上《义务教育教科书:教师教学用书》材料二:

材料三:秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足, 并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。

——部编版《七年级上册教材》材料研读材料四:秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之

刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》材料五:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,

曰:‘马也。’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。’问左右,左右或默,或言马以阿顺赵高。” ——司马迁《史记》

【设计意图】通过材料分析秦朝暴政的表现,培养学生“论从史出、史论结合”的意识和方法,提升学生的史料归纳能力。

【学生活动】小组讨论,归纳秦的暴政表现:赋税沉重、徭役兵役繁重、刑法残酷、焚书坑儒、秦二世残暴等。

第二环节:陈胜、吴广起义

【教师过渡】秦朝的这些暴政使人民置于无法生活的境地,令人发指。暴政之下,秦朝老百姓苦不堪言,他们该怎么办?是等待?是逃亡?还是起义——推翻秦朝?最终老百姓选择了斩木为兵,揭竿为旗,起义反抗秦朝的统治。

【教师提问】接下来我们进入本课的第二部分——陈胜、吴广起义。请同学们根据课本找出陈胜、吴广起义的相关信息。

【学生活动】学生根据课本得出:秦末农民大起义的时间是公元前 209 年,地点是大泽乡,领导人是陈胜、吴广。

【设计意图】强化陈胜、吴广起义的基础知识记忆。

【史料展示】 二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?” 陈胜曰:“天下苦秦久矣……公等遇雨,皆已失期,失期当斩,藉第令毋斩,而戍死者固十六七,且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”

——司马迁《史记》

【学生活动】根据司马迁“陈涉世家”等材料,思考陈胜、吴广起义的原因。

【教师提问】有人认为“如果在前往渔阳戍边的途中,没有遇见大雨,秦末农民战争就不会爆发”。你赞同这一观点吗?

【设计意图】通过问题引领,引导学生分析秦末农民战争爆发的根本原因,提高学生全面分析历史问题的能力。

【学生活动】小组讨论,得出答案:戍边遇雨误期只是秦末农民起义的直接原因,根本原因在于秦朝的残暴统治,人民的生活无法继续下去,终将起来反抗这个残暴的统治。

【教师活动】根据地图,讲述秦末农民起义的具体过程。

【设计意图】逐步让学生养成有序的叙述历史事件的思维模式。

【教师提问】陈胜、吴广领导的起义虽然失败了,但这一起义有什么历史意义?

【史料展示】“陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竞亡秦,由涉首也。” ——司马迁《史记》

【学生活动】小组讨论,得出结论:陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。陈胜、吴广起义最然失败,但反秦的浪潮并没有平息。项羽、刘邦领导的军队分别对秦军作战。

第三环节:楚汉之争

【教师过渡】陈胜、吴广起义失败后,项羽、刘邦趁机领导军队壮大,分别对秦作战。接下来他们之间进行了四年的争霸战争,史称“楚汉之争”。

【教师提问】楚汉之争的性质跟秦末农民起义性质是否相同?

【教师解释】 秦末农民起义是反抗秦朝暴政的农民起义;楚汉之争是统治阶级内部的争霸战争

【教师提问】楚汉之争最终的结局如何?我们通过一个视频,来了解一下。

【教师提问】关于楚汉之争,里面还有很多的故事,譬如胯下之辱、背水一战、约法三章、鸿门宴、明修栈道暗度陈仓、楚河汉界等, 请同学们课后查阅了解这些相关的历史典故。

【设计意图】利用楚汉之争中的故事,激发学生的学习兴趣。

【学生活动】讲述楚汉之争的成语典故。

【教师总结】秦朝从公元前 221 年建立,经历了秦始皇、秦二世

的统治,又遇到了陈胜、吴广起义,到公元前 207 年,秦朝在刘邦军队的打击下灭亡。强盛一时的秦朝为什么短短十几年就灭亡了?

【史料展示】

“呜呼!灭六国者,六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。”

——杜牧《阿房宫赋》

【学生活动】小组讨论,得出结论:秦朝的暴政失去民心。

【设计意图】通过分析秦末农民起义和秦朝灭亡的原因,明白得民心者得天下的道理,认识到人民才是历史的真正主宰者。

【教师总结】杜牧在《阿房宫赋》中说到:“呜呼!灭六国者, 六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。”灭秦的不是他人,而是他自己,为什么这么说?因为它的暴政,秦朝丧失了民心,必将被人民所推翻。所以我们也可以得出了这样的启示:“得民心者得天下”,人民是历史的主宰,统治者应该以人为本,多关注民生。

(三)教学小结

秦朝是我国第一个统一的中央集权的封建王朝,但是它的统治具有暴虐的特点。包括赋税沉重,兵役徭役繁重,刑法严苛,焚书坑儒,

秦二世残暴等内容。最终导致了秦末农民战争——陈胜、吴广起义, 时间是公元前 209 年,地点在大泽乡,意义是第一次大规模的农民起义,具有首创精神。陈胜、吴广起义失败后,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,项羽大败秦军,刘邦进军咸阳。随后他们之间爆发了长达四年的楚汉之争,这是统治阶级内部的争霸战争。最终刘邦取得了战争的胜利,建立了西汉。

七、教学评价

1.你认为下列秦朝的措施与秦朝速亡有关联的有哪些?试在右侧的横线上画√,没关联的画×。

行郡县制 统一文字 焚书坑儒

统一货币 修建长城 强征赋税

严刑苛法 2.材料研读 开拓交通 修骊山陵

《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。后来刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:张良、萧何和韩信都是人杰, 我不如他们,但“吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也”

依据材料,归纳刘邦战胜项羽的重要原因。

八、板书设计

九、教学反思

本课通过张养浩在《潼关怀古》中的问题导入新课,激起学生对秦朝灭亡学习的欲望。对于秦末农民起义爆发原因,通过对材料的探究,得到结论,这样更能培养学生运用历史唯物主义观点分析问题的能力;引导学生思考刘邦战胜项羽的原因,培养学生比较归纳的能力; 利用图片、地图、故事、史料等直观方式辅助教学内容,激发学习兴趣,提高教学效率,培养学生的观察、想象、叙述能力。

本课设计体现了以培养学科核心素养为目标,以学生发展为根本的理念,重在培养学生的学习兴趣。但由于本节课是录播课,在授课过程中难以得到学生及时的反馈,对教师自身的素质提出较高要求, 这也给我今后的努力指明了方向。

一、教学理念

《义务教育历史课程标准(2011 年版)》提出以学科核心素养的培养为目标,以学生发展为根本目的,重在培养学生的学习兴趣。

本课通过情景设置,启发教学,以问题的提出、解决为主线,倡导学生主动参与教学活动,在教师的指导下逐步发现、分析和解决问题,使“情趣教学”和“生本发展”的理念在教学实践中得到贯彻。

二、教科书教学内容分析

本课是初中历史七年级上册第三单元第 10 课的内容。

从内容上看,本课内容包括三部分,包括秦的暴政,陈胜、吴广起义和楚汉之争。其中前两部分内容之间是因果关系,即秦的暴政是导致陈胜、吴广起义的根本原因,第三部分内容有承上启下的作用。

从地位上看,本课是在学习了秦统一中国的基础上,对秦朝统治者所采取的治国措施的进一步深入和拓展;另一方面,又为学习下节课《西汉的建立和“文景之治”》等知识奠定了基础。

三、学情分析

本课教学的对象是七年级学生,刚接触历史学科,其认知水平、综合和分析能力有限;因此,在讲课中适当使用图片、地图等资料, 帮助学生更直观地感知历史,激发学生学习历史的兴趣。还选取了一定的文字资料,通过层层疑问,初步培养学生“论从史出、史论结合” 的意识和方法,提高学生综合、分析历史问题的能力。

(

10

)

四、教学目标

通过对材料、图表、图片的阅读,了解秦朝暴政的主要表现。

阅读课本和史料,了解陈胜、吴广起义及楚汉之争的基本史识。

利用本课丰富的历史故事和成语,如:“鸿门宴”“揭竿而起” “破釜沉舟”“四面楚歌”“霸王别姬”等,激发学习兴趣。

通过分析秦末农民起义和秦朝灭亡的原因,培养运用历史唯物主义观点分析问题的能力,明白得民心者得天下的道理。

五、教学重难点分析

(一)重点:秦暴政的表现和陈胜、吴广起义

(二)难点:秦暴政是秦灭亡和秦末农民起义的根本原因

六、教学过程

(一)导入新课

【史料展示】“伤心秦汉经行处, 宫阙万间都做了土。 兴,百姓苦;亡,百姓苦。” ——张养浩《潼关怀古》

【教师提问】秦始皇横扫六国统一天下,结束了春秋战国的纷争战乱,百姓怎么还会苦呢?

【设计意图】通过问题导入,创设历史情境,启发学生思维。

(二)新课讲授

第一环节:秦的暴政

【教师过渡】秦朝的暴政具体表现在哪些方面?请同学们阅读下则材料,归纳秦的暴政表现。

【史料展示】

材料一:秦朝的赋税主要有田租、口赋、杂赋三种。田租即土地税,严重时到了“收泰半之赋”,即这些赋税加到一起要占去农民获物的三分之二。口赋是计口出钱,也就是人头税,以人口为征收对象……,杂赋是各色各样的临时征派……

——选自中国历史七上《义务教育教科书:教师教学用书》材料二:

材料三:秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足, 并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。

——部编版《七年级上册教材》材料研读材料四:秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之

刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》材料五:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,

曰:‘马也。’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。’问左右,左右或默,或言马以阿顺赵高。” ——司马迁《史记》

【设计意图】通过材料分析秦朝暴政的表现,培养学生“论从史出、史论结合”的意识和方法,提升学生的史料归纳能力。

【学生活动】小组讨论,归纳秦的暴政表现:赋税沉重、徭役兵役繁重、刑法残酷、焚书坑儒、秦二世残暴等。

第二环节:陈胜、吴广起义

【教师过渡】秦朝的这些暴政使人民置于无法生活的境地,令人发指。暴政之下,秦朝老百姓苦不堪言,他们该怎么办?是等待?是逃亡?还是起义——推翻秦朝?最终老百姓选择了斩木为兵,揭竿为旗,起义反抗秦朝的统治。

【教师提问】接下来我们进入本课的第二部分——陈胜、吴广起义。请同学们根据课本找出陈胜、吴广起义的相关信息。

【学生活动】学生根据课本得出:秦末农民大起义的时间是公元前 209 年,地点是大泽乡,领导人是陈胜、吴广。

【设计意图】强化陈胜、吴广起义的基础知识记忆。

【史料展示】 二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?” 陈胜曰:“天下苦秦久矣……公等遇雨,皆已失期,失期当斩,藉第令毋斩,而戍死者固十六七,且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”

——司马迁《史记》

【学生活动】根据司马迁“陈涉世家”等材料,思考陈胜、吴广起义的原因。

【教师提问】有人认为“如果在前往渔阳戍边的途中,没有遇见大雨,秦末农民战争就不会爆发”。你赞同这一观点吗?

【设计意图】通过问题引领,引导学生分析秦末农民战争爆发的根本原因,提高学生全面分析历史问题的能力。

【学生活动】小组讨论,得出答案:戍边遇雨误期只是秦末农民起义的直接原因,根本原因在于秦朝的残暴统治,人民的生活无法继续下去,终将起来反抗这个残暴的统治。

【教师活动】根据地图,讲述秦末农民起义的具体过程。

【设计意图】逐步让学生养成有序的叙述历史事件的思维模式。

【教师提问】陈胜、吴广领导的起义虽然失败了,但这一起义有什么历史意义?

【史料展示】“陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竞亡秦,由涉首也。” ——司马迁《史记》

【学生活动】小组讨论,得出结论:陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。陈胜、吴广起义最然失败,但反秦的浪潮并没有平息。项羽、刘邦领导的军队分别对秦军作战。

第三环节:楚汉之争

【教师过渡】陈胜、吴广起义失败后,项羽、刘邦趁机领导军队壮大,分别对秦作战。接下来他们之间进行了四年的争霸战争,史称“楚汉之争”。

【教师提问】楚汉之争的性质跟秦末农民起义性质是否相同?

【教师解释】 秦末农民起义是反抗秦朝暴政的农民起义;楚汉之争是统治阶级内部的争霸战争

【教师提问】楚汉之争最终的结局如何?我们通过一个视频,来了解一下。

【教师提问】关于楚汉之争,里面还有很多的故事,譬如胯下之辱、背水一战、约法三章、鸿门宴、明修栈道暗度陈仓、楚河汉界等, 请同学们课后查阅了解这些相关的历史典故。

【设计意图】利用楚汉之争中的故事,激发学生的学习兴趣。

【学生活动】讲述楚汉之争的成语典故。

【教师总结】秦朝从公元前 221 年建立,经历了秦始皇、秦二世

的统治,又遇到了陈胜、吴广起义,到公元前 207 年,秦朝在刘邦军队的打击下灭亡。强盛一时的秦朝为什么短短十几年就灭亡了?

【史料展示】

“呜呼!灭六国者,六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。”

——杜牧《阿房宫赋》

【学生活动】小组讨论,得出结论:秦朝的暴政失去民心。

【设计意图】通过分析秦末农民起义和秦朝灭亡的原因,明白得民心者得天下的道理,认识到人民才是历史的真正主宰者。

【教师总结】杜牧在《阿房宫赋》中说到:“呜呼!灭六国者, 六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。”灭秦的不是他人,而是他自己,为什么这么说?因为它的暴政,秦朝丧失了民心,必将被人民所推翻。所以我们也可以得出了这样的启示:“得民心者得天下”,人民是历史的主宰,统治者应该以人为本,多关注民生。

(三)教学小结

秦朝是我国第一个统一的中央集权的封建王朝,但是它的统治具有暴虐的特点。包括赋税沉重,兵役徭役繁重,刑法严苛,焚书坑儒,

秦二世残暴等内容。最终导致了秦末农民战争——陈胜、吴广起义, 时间是公元前 209 年,地点在大泽乡,意义是第一次大规模的农民起义,具有首创精神。陈胜、吴广起义失败后,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,项羽大败秦军,刘邦进军咸阳。随后他们之间爆发了长达四年的楚汉之争,这是统治阶级内部的争霸战争。最终刘邦取得了战争的胜利,建立了西汉。

七、教学评价

1.你认为下列秦朝的措施与秦朝速亡有关联的有哪些?试在右侧的横线上画√,没关联的画×。

行郡县制 统一文字 焚书坑儒

统一货币 修建长城 强征赋税

严刑苛法 2.材料研读 开拓交通 修骊山陵

《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。后来刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:张良、萧何和韩信都是人杰, 我不如他们,但“吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也”

依据材料,归纳刘邦战胜项羽的重要原因。

八、板书设计

九、教学反思

本课通过张养浩在《潼关怀古》中的问题导入新课,激起学生对秦朝灭亡学习的欲望。对于秦末农民起义爆发原因,通过对材料的探究,得到结论,这样更能培养学生运用历史唯物主义观点分析问题的能力;引导学生思考刘邦战胜项羽的原因,培养学生比较归纳的能力; 利用图片、地图、故事、史料等直观方式辅助教学内容,激发学习兴趣,提高教学效率,培养学生的观察、想象、叙述能力。

本课设计体现了以培养学科核心素养为目标,以学生发展为根本的理念,重在培养学生的学习兴趣。但由于本节课是录播课,在授课过程中难以得到学生及时的反馈,对教师自身的素质提出较高要求, 这也给我今后的努力指明了方向。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史