1.4地球的圈层结构 课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的圈层结构 课件(共37张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 14:04:53 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第四节 地球的圈层结构

第一章 宇宙中的地球

地球的圈层结构

1、运用地球的内部圈层结构和外部圈层结构示意图,简要描述地球的圈层结构,说明地球各圈层的主要特点。

2. 举例说明大气圈、岩石圈、水圈和生物圈等四大圈层之间相互联系、相互影响的关系,并指出它们对人类生产生活的影响。

3. 结合实例指出自然地理环境的组成要素,简要说明各要素的基本作用。

课标要求

运用示意图,说明地球的圈层结构。

学习目标

新课导入

在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。但就当前实际的科技水平来说,人类还无法实现“地心漫游”。目前最深的钻井,深度为12千米,仅仅触及地球的“表皮”。那么人类通过什么方式认识地球的内部结构呢 地球的内部结构究竟是怎样的呢

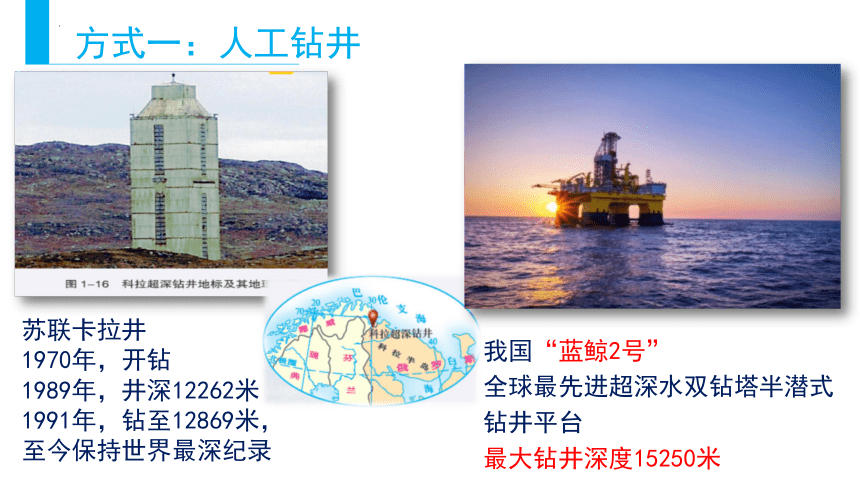

我国“蓝鲸2号”

全球最先进超深水双钻塔半潜式钻井平台

最大钻井深度15250米

方式一:人工钻井

苏联卡拉井

1970年,开钻

1989年,井深12262米

1991年,钻至12869米,

至今保持世界最深纪录

人工震源车:给地球做”CT”

方式二:利用地震波(人工、天然)

地球的内部圈层

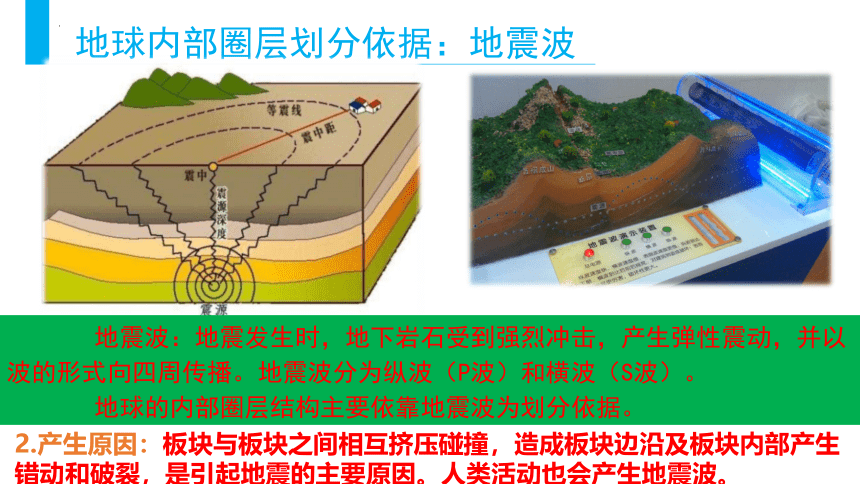

地球内部圈层划分依据:地震波

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。

地球的内部圈层结构主要依靠地震波为划分依据。

2.产生原因:板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。人类活动也会产生地震波。

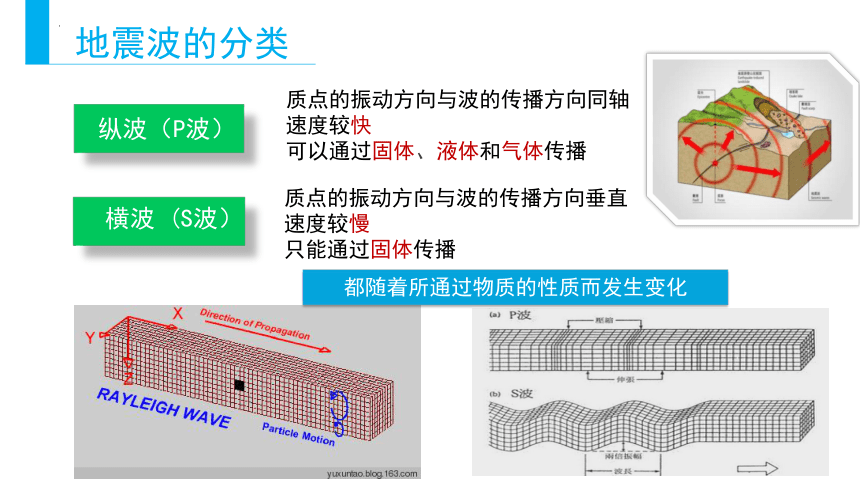

地震波的分类

纵波(P波)

横波 (S波)

质点的振动方向与波的传播方向垂直

速度较慢

只能通过固体传播

质点的振动方向与波的传播方向同轴

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

都随着所通过物质的性质而发生变化

当发生地震时,陆地上的人们会有什么感觉 如果是在海洋上的航行者会有什么感觉呢?

课堂思考

陆地上的人首先感受到的是上下颠簸,然后是左右摇晃;而海洋上的人只能感受到上下颠簸。

因为纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波只能在固态中传播。

地壳

地球的内部圈层

地核

地幔

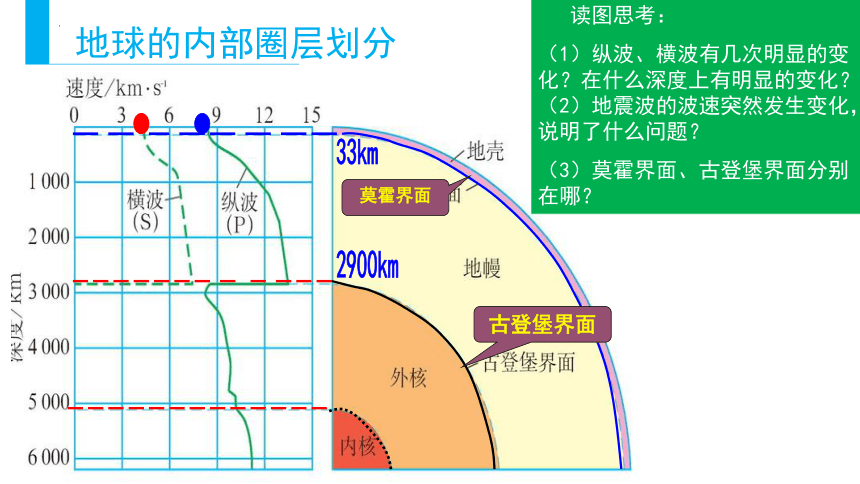

地球的内部圈层划分

莫霍界面

33km

古登堡界面

2900km

读图思考:

(1)纵波、横波有几次明显的变化?在什么深度上有明显的变化?(2)地震波的波速突然发生变化,说明了什么问题?

(3)莫霍界面、古登堡界面分别在哪?

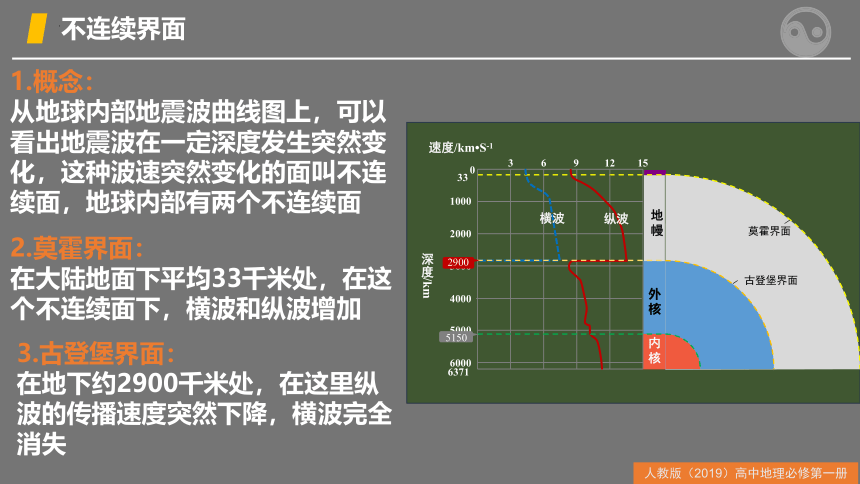

不连续界面

人教版(2019)高中地理必修第一册

内核

外核

地幔

横波

纵波

0

3

6

9

12

15

速度/km S-1

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/km

莫霍界面

6371

33

2900

5150

古登堡界面

1.概念:

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面

2.莫霍界面:

在大陆地面下平均33千米处,在这个不连续面下,横波和纵波增加

3.古登堡界面:

在地下约2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失

地球的内部圈层

地壳

地壳是地面以下,莫霍面以上,由各种岩石组成的坚硬外壳。它是一个连续不规则的圈层。

地壳厚度不一。平均厚度约为17千米,大陆部分较厚,大洋部分较薄。

地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

内部圈层划分

人教版(2019)高中地理必修第一册

地壳:

③物质组成:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁

A.地壳上层:硅铝层,不连续;只存在于大陆上;

B.地壳下层:硅镁层,连续,存在于大陆和大洋底部。

地幔

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。它位于莫霍面与古登堡面之间,厚度约2900千米。地幔分为上地幔和下地幔。

软流层:位于上地幔上部,一般认为软流层是岩浆的主要发源地之一。

岩石圈

请观察软流层的位置和岩石圈的范围

岩石圈=地壳+上地幔顶部

=软流层以上的部分

岩石圈不包括软流层

地核

地核位于古登堡面以下,厚度约3 400千米。地核可分为外核和内核。

内核为固态,外核为液态。地核的温度很高,压力和密度很大。主要组成物质为铁和镍。

地球内部圈层

地幔

内核

地核

地幔

地壳

地 核

地 幔

地 壳

位于莫霍界面之外,地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为5-10km;大陆地壳厚,有高大山脉的地方地壳会更厚,最厚处达70km。

从古登堡界面到地心,厚度约3400多千米,可分为内核与外核,外核为熔融状态,内核为固态。

从莫霍界面至2900千米深处的古登堡界面, 分为上地幔和下地幔,上地幔顶部存在软流层,是岩浆的主要发源地,并与地壳组合成岩石圈。

大气圈

地球的外部圈层

生物圈

水圈

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

2.大气圈:

组成:由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

2.大气圈:

组成:由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

特点:

A.大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所需要的氧气

B.大气中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关

大气圈的作用

大气圈是地球生命的保护伞,它不仅避免了大多数流星体对地球的撞击,而且削弱了紫外线对地球生物的影响,从而保护了地球上的生命。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

3.水圈:

组成:是地表和近地面的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

3.水圈:

组成:是地表和近地面的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

特点:

A.水是最活跃的自然环境要素之一,是人类和其他生物生存发展不可或缺的

B.连续但不规则

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

4.生物圈:

组成:生物圈是地球表层生物的总称。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

4.生物圈:

组成:生物圈是地球表层生物的总称。

特点:

A.生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用

B.生物圈不单独占有一个圈层,而是融合在岩石圈上部,水圈全部,大气圈下部

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

5.外部圈层的关系:

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类懒以生存和发展的自然环境。

大气圈

岩石圈

水圈

生物圈

地球的圈层结构

大气圈概念和作用

生物圈概念和特点

地壳、地幔、地核

水圈概念和作用

外部圈层结构

内部圈层结构

划分依据:地震波

不连续面:莫霍面、古登堡面

知识体系

上图为一幅自然景观图,图中体现出哪些地球圈层?你能找出代表它们的主要地物吗?你能说出这些圈层的作用及它们之间的联系吗?

课堂练习

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

1.读地球圈层图,下列有关知识叙述正确的是( )

①b层由液态水、固态水和气态水组成②c层表面的海拔越高,地壳厚度越薄

③e层由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成④f层纵波不能传播,呈液态或熔融态

A.①④ B.②③ C.②④ D.①③

D

【解析】读地球圈层图,结合所学可知b层为水圈,由液态水、固态水和气态水组成,①正确;c层为岩石圈,海拔越高,地壳厚度一般越厚,②错误,排除BC;e层为古登堡面上部的下地幔,由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,③正确,D正确;f层为地核部分,横波不能传播,呈液态或熔融态,④错误,排除A;故选D。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

2.如图示意某海域四次地震的发生地、震级和震源深度。四次地震的震源最有可能位于( )

A.地壳 B.地核 C.上地幔顶部 D.下地幔底部

C

【解析】由图可知,四次地震的震源都位于海洋中,且震源较深(30~40km),大洋地壳较薄,平均为17km,A错误;四次地震的震源深(30~40km),最有可能位于上地幔顶部,C正确:地核在距地表2900km以下,下地幔在距地表1000km以下,BD错误。故选C。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

读下左图为火山景观图及地球圈层结构示意图(下右图),完成下面小题。

3.该火山喷发的物质来源于( )

A.地表 B.上地幔上部的软流层 C.下地幔 D.地壳上部

B

【解析】根据所学可知,在地幔的上部存在一个由塑性物质组成的软流层,是岩浆的重要发源地,火山喷发的物质来源于上地幔顶部的软流层。B正确。ACD错误,故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

读下左图为火山景观图及地球圈层结构示意图(下右图),完成下面小题。

4.下列关于地球圈层结构的叙述,全对的一组是( )

①地球具有明显的圈层结构特征

②地壳既属于地球外部圈层又属于地球内部圈层

③地球可分为内部和外部两大圈层

④地幔属于地球内部圈层中最中间的一层

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

B

【解析】根据所学可知,地球具有明显的圈层结构,地球可以分为内部和外部两大圈层,地幔属于地球内部圈层中最中间的一层。地壳属于地球内部圈层中最外侧的一层,不属于地球外部圈层。②错误,①③④正确。故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

读下左图为火山景观图及地球圈层结构示意图(下右图),完成下面小题。

5.地球内部圈层与大气圈的关系是( )

①地球内部能量的释放导致全球气候变暖

②生物圈是大气中的碳进入内部圈层的纽带

③火山活动使地球内部的碳释放到大气圈

④大气圈吸收太阳能使地球内部不断增温

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

B

【解析】根据所学知识可知,地球外部能量的释放会导致全球气候变暖,①错误;生物圈是大气中的碳进入内部圈层的纽带,②正确;火山活动使地球内部的碳释放到大气圈,③正确;大气圈吸收太阳能,使地球外部不断增温,④错误。故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

下图中甲、乙、丙、丁表示地球的四大圈层,读图,完成下面小题。

6.图中代表水圈的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

B

【解析】读图,植物蒸腾产生水汽到大气中,故丁是生物圈,甲是大气圈;水会下渗到地下,故可知丙是岩石圈,则乙是水圈,B正确,ACD错误。故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

下图中甲、乙、丙、丁表示地球的四大圈层,读图,完成下面小题。

7.下列关于地球圈层的叙述,正确的是( )

A.大气圈的主要成分是氢气和氧气

B.生物圈位于水圈和岩石圈之间

C.水圈联系了四大圈层

D.图中地球圈层均为外部圈层

C

【解析】大气圈的主要成分是干洁空气,水汽和固体杂质,其中干洁空气主要成分是氮气和氧气,A错误;生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层,B错误;大自然的水通过蒸发、植物蒸腾、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流等环节,在大气圈、水圈、岩石圈和生物圈中进行连续运动的过程,形成水循环,即水圈联系了四大圈层,C正确;岩石圈包括地壳和上地幔的顶部,属于地球的内部圈层,D错误。故选C。

第四节 地球的圈层结构

第一章 宇宙中的地球

地球的圈层结构

1、运用地球的内部圈层结构和外部圈层结构示意图,简要描述地球的圈层结构,说明地球各圈层的主要特点。

2. 举例说明大气圈、岩石圈、水圈和生物圈等四大圈层之间相互联系、相互影响的关系,并指出它们对人类生产生活的影响。

3. 结合实例指出自然地理环境的组成要素,简要说明各要素的基本作用。

课标要求

运用示意图,说明地球的圈层结构。

学习目标

新课导入

在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。但就当前实际的科技水平来说,人类还无法实现“地心漫游”。目前最深的钻井,深度为12千米,仅仅触及地球的“表皮”。那么人类通过什么方式认识地球的内部结构呢 地球的内部结构究竟是怎样的呢

我国“蓝鲸2号”

全球最先进超深水双钻塔半潜式钻井平台

最大钻井深度15250米

方式一:人工钻井

苏联卡拉井

1970年,开钻

1989年,井深12262米

1991年,钻至12869米,

至今保持世界最深纪录

人工震源车:给地球做”CT”

方式二:利用地震波(人工、天然)

地球的内部圈层

地球内部圈层划分依据:地震波

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。

地球的内部圈层结构主要依靠地震波为划分依据。

2.产生原因:板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。人类活动也会产生地震波。

地震波的分类

纵波(P波)

横波 (S波)

质点的振动方向与波的传播方向垂直

速度较慢

只能通过固体传播

质点的振动方向与波的传播方向同轴

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

都随着所通过物质的性质而发生变化

当发生地震时,陆地上的人们会有什么感觉 如果是在海洋上的航行者会有什么感觉呢?

课堂思考

陆地上的人首先感受到的是上下颠簸,然后是左右摇晃;而海洋上的人只能感受到上下颠簸。

因为纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波只能在固态中传播。

地壳

地球的内部圈层

地核

地幔

地球的内部圈层划分

莫霍界面

33km

古登堡界面

2900km

读图思考:

(1)纵波、横波有几次明显的变化?在什么深度上有明显的变化?(2)地震波的波速突然发生变化,说明了什么问题?

(3)莫霍界面、古登堡界面分别在哪?

不连续界面

人教版(2019)高中地理必修第一册

内核

外核

地幔

横波

纵波

0

3

6

9

12

15

速度/km S-1

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/km

莫霍界面

6371

33

2900

5150

古登堡界面

1.概念:

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面

2.莫霍界面:

在大陆地面下平均33千米处,在这个不连续面下,横波和纵波增加

3.古登堡界面:

在地下约2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失

地球的内部圈层

地壳

地壳是地面以下,莫霍面以上,由各种岩石组成的坚硬外壳。它是一个连续不规则的圈层。

地壳厚度不一。平均厚度约为17千米,大陆部分较厚,大洋部分较薄。

地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

内部圈层划分

人教版(2019)高中地理必修第一册

地壳:

③物质组成:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁

A.地壳上层:硅铝层,不连续;只存在于大陆上;

B.地壳下层:硅镁层,连续,存在于大陆和大洋底部。

地幔

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。它位于莫霍面与古登堡面之间,厚度约2900千米。地幔分为上地幔和下地幔。

软流层:位于上地幔上部,一般认为软流层是岩浆的主要发源地之一。

岩石圈

请观察软流层的位置和岩石圈的范围

岩石圈=地壳+上地幔顶部

=软流层以上的部分

岩石圈不包括软流层

地核

地核位于古登堡面以下,厚度约3 400千米。地核可分为外核和内核。

内核为固态,外核为液态。地核的温度很高,压力和密度很大。主要组成物质为铁和镍。

地球内部圈层

地幔

内核

地核

地幔

地壳

地 核

地 幔

地 壳

位于莫霍界面之外,地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为5-10km;大陆地壳厚,有高大山脉的地方地壳会更厚,最厚处达70km。

从古登堡界面到地心,厚度约3400多千米,可分为内核与外核,外核为熔融状态,内核为固态。

从莫霍界面至2900千米深处的古登堡界面, 分为上地幔和下地幔,上地幔顶部存在软流层,是岩浆的主要发源地,并与地壳组合成岩石圈。

大气圈

地球的外部圈层

生物圈

水圈

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

2.大气圈:

组成:由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

2.大气圈:

组成:由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

特点:

A.大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所需要的氧气

B.大气中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关

大气圈的作用

大气圈是地球生命的保护伞,它不仅避免了大多数流星体对地球的撞击,而且削弱了紫外线对地球生物的影响,从而保护了地球上的生命。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

3.水圈:

组成:是地表和近地面的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

3.水圈:

组成:是地表和近地面的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

特点:

A.水是最活跃的自然环境要素之一,是人类和其他生物生存发展不可或缺的

B.连续但不规则

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

4.生物圈:

组成:生物圈是地球表层生物的总称。

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

4.生物圈:

组成:生物圈是地球表层生物的总称。

特点:

A.生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用

B.生物圈不单独占有一个圈层,而是融合在岩石圈上部,水圈全部,大气圈下部

地球的外部圈层结构

人教版(2019)高中地理必修第一册

5.外部圈层的关系:

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类懒以生存和发展的自然环境。

大气圈

岩石圈

水圈

生物圈

地球的圈层结构

大气圈概念和作用

生物圈概念和特点

地壳、地幔、地核

水圈概念和作用

外部圈层结构

内部圈层结构

划分依据:地震波

不连续面:莫霍面、古登堡面

知识体系

上图为一幅自然景观图,图中体现出哪些地球圈层?你能找出代表它们的主要地物吗?你能说出这些圈层的作用及它们之间的联系吗?

课堂练习

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

1.读地球圈层图,下列有关知识叙述正确的是( )

①b层由液态水、固态水和气态水组成②c层表面的海拔越高,地壳厚度越薄

③e层由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成④f层纵波不能传播,呈液态或熔融态

A.①④ B.②③ C.②④ D.①③

D

【解析】读地球圈层图,结合所学可知b层为水圈,由液态水、固态水和气态水组成,①正确;c层为岩石圈,海拔越高,地壳厚度一般越厚,②错误,排除BC;e层为古登堡面上部的下地幔,由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,③正确,D正确;f层为地核部分,横波不能传播,呈液态或熔融态,④错误,排除A;故选D。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

2.如图示意某海域四次地震的发生地、震级和震源深度。四次地震的震源最有可能位于( )

A.地壳 B.地核 C.上地幔顶部 D.下地幔底部

C

【解析】由图可知,四次地震的震源都位于海洋中,且震源较深(30~40km),大洋地壳较薄,平均为17km,A错误;四次地震的震源深(30~40km),最有可能位于上地幔顶部,C正确:地核在距地表2900km以下,下地幔在距地表1000km以下,BD错误。故选C。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

读下左图为火山景观图及地球圈层结构示意图(下右图),完成下面小题。

3.该火山喷发的物质来源于( )

A.地表 B.上地幔上部的软流层 C.下地幔 D.地壳上部

B

【解析】根据所学可知,在地幔的上部存在一个由塑性物质组成的软流层,是岩浆的重要发源地,火山喷发的物质来源于上地幔顶部的软流层。B正确。ACD错误,故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

读下左图为火山景观图及地球圈层结构示意图(下右图),完成下面小题。

4.下列关于地球圈层结构的叙述,全对的一组是( )

①地球具有明显的圈层结构特征

②地壳既属于地球外部圈层又属于地球内部圈层

③地球可分为内部和外部两大圈层

④地幔属于地球内部圈层中最中间的一层

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

B

【解析】根据所学可知,地球具有明显的圈层结构,地球可以分为内部和外部两大圈层,地幔属于地球内部圈层中最中间的一层。地壳属于地球内部圈层中最外侧的一层,不属于地球外部圈层。②错误,①③④正确。故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

读下左图为火山景观图及地球圈层结构示意图(下右图),完成下面小题。

5.地球内部圈层与大气圈的关系是( )

①地球内部能量的释放导致全球气候变暖

②生物圈是大气中的碳进入内部圈层的纽带

③火山活动使地球内部的碳释放到大气圈

④大气圈吸收太阳能使地球内部不断增温

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

B

【解析】根据所学知识可知,地球外部能量的释放会导致全球气候变暖,①错误;生物圈是大气中的碳进入内部圈层的纽带,②正确;火山活动使地球内部的碳释放到大气圈,③正确;大气圈吸收太阳能,使地球外部不断增温,④错误。故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

下图中甲、乙、丙、丁表示地球的四大圈层,读图,完成下面小题。

6.图中代表水圈的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

B

【解析】读图,植物蒸腾产生水汽到大气中,故丁是生物圈,甲是大气圈;水会下渗到地下,故可知丙是岩石圈,则乙是水圈,B正确,ACD错误。故选B。

课堂检测

人教版(2019)高中地理必修第一册

下图中甲、乙、丙、丁表示地球的四大圈层,读图,完成下面小题。

7.下列关于地球圈层的叙述,正确的是( )

A.大气圈的主要成分是氢气和氧气

B.生物圈位于水圈和岩石圈之间

C.水圈联系了四大圈层

D.图中地球圈层均为外部圈层

C

【解析】大气圈的主要成分是干洁空气,水汽和固体杂质,其中干洁空气主要成分是氮气和氧气,A错误;生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层,B错误;大自然的水通过蒸发、植物蒸腾、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流等环节,在大气圈、水圈、岩石圈和生物圈中进行连续运动的过程,形成水循环,即水圈联系了四大圈层,C正确;岩石圈包括地壳和上地幔的顶部,属于地球的内部圈层,D错误。故选C。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里