高中地理湘教版(2019)选择性必修1 3.1气压带、风带的形成与移动课件(共41张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)选择性必修1 3.1气压带、风带的形成与移动课件(共41张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 40.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 14:44:13 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

新湘教 选择性必修一

第一节 气压带、风带的形成与移动

第三章 大气的运动

202X

1.

大气的水平运动

气压带、风带的形成

气压带、风带的移动

2.

气压带、风带的形成

3.

气压带、风带的移动

目录

大气的水平运动

1

热

冷

冷

你还记得热力环流的形成过程吗?

为什么水平方向上气流会由高压流向低压?

高

高

高

低

低

低

水平气压梯度力

知识回顾

水平气压梯度力

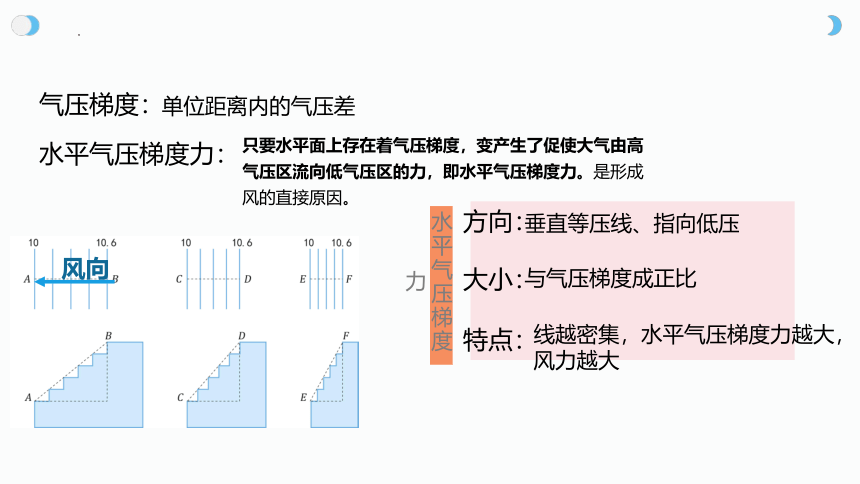

水平气压梯度力:

单位距离内的气压差

气压梯度:

与气压梯度成正比

垂直等压线、指向低压

线越密集,水平气压梯度力越大,风力越大

方向:

大小:

特点:

风向

只要水平面上存在着气压梯度,变产生了促使大气由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。是形成风的直接原因。

地转偏向力

方向:

垂直于风向,偏向:北右南左

大小:

纬度越高,偏转角度越大

特点:

只改变方向,不改变大小

在水平气压梯度力和地转偏向力的作用下,风向最终与等压线平行(北半球为例)

气压/百帕

500

498

496

494

492

490

地转偏向力

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

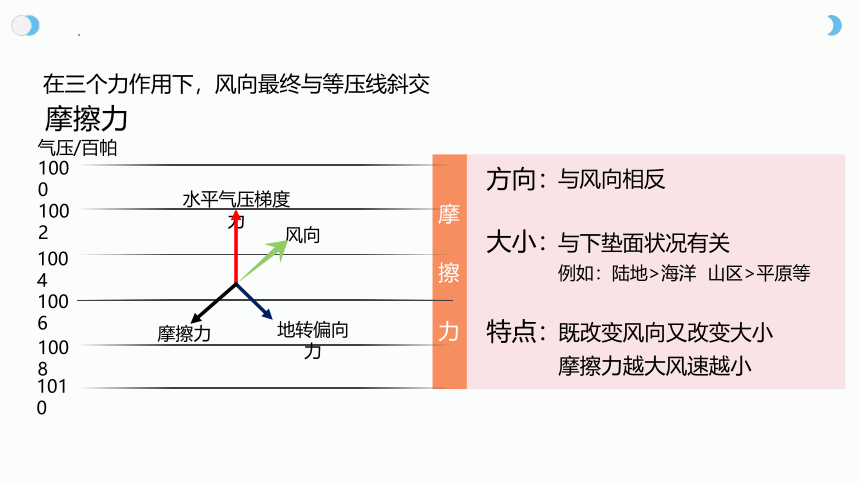

摩擦力

气压/百帕

1010

1008

1006

1004

1002

1000

方向:

与风向相反

大小:

与下垫面状况有关

例如:陆地>海洋 山区>平原等

特点:

既改变风向又改变大小

摩擦力越大风速越小

在三个力作用下,风向最终与等压线斜交

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

摩擦力

摩擦力

大气水平运动受到的力

气压梯度力

地转偏向力

地面摩擦力

风向垂直等压线

平行等压线(高空)

斜交等压线(近地面)

风 向

影响风的因素

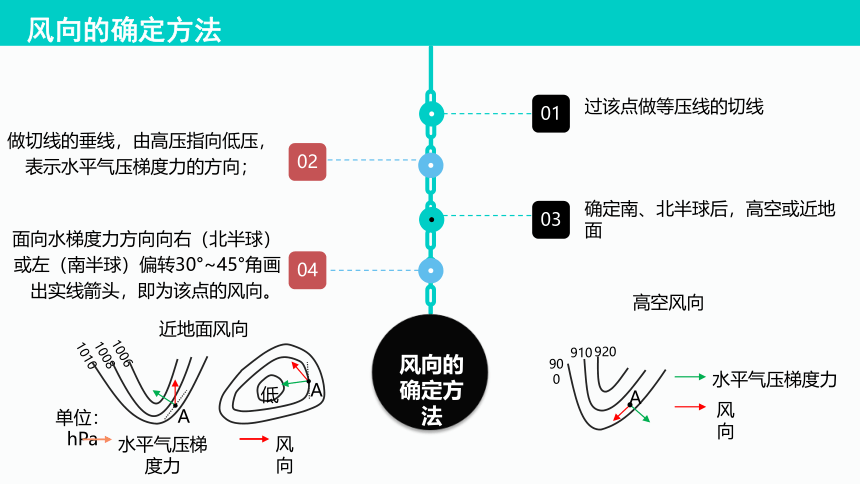

风向的确定方法

风向的确定方法

02

做切线的垂线,由高压指向低压,

表示水平气压梯度力的方向;

03

确定南、北半球后,高空或近地面

01

过该点做等压线的切线

04

面向水梯度力方向向右(北半球)或左(南半球)偏转30°~45°角画出实线箭头,即为该点的风向。

1010

1008

1006

单位:hPa

水平气压梯度力

风向

近地面风向

低

A

A

高空风向

910

920

900

A

风向

水平气压梯度力

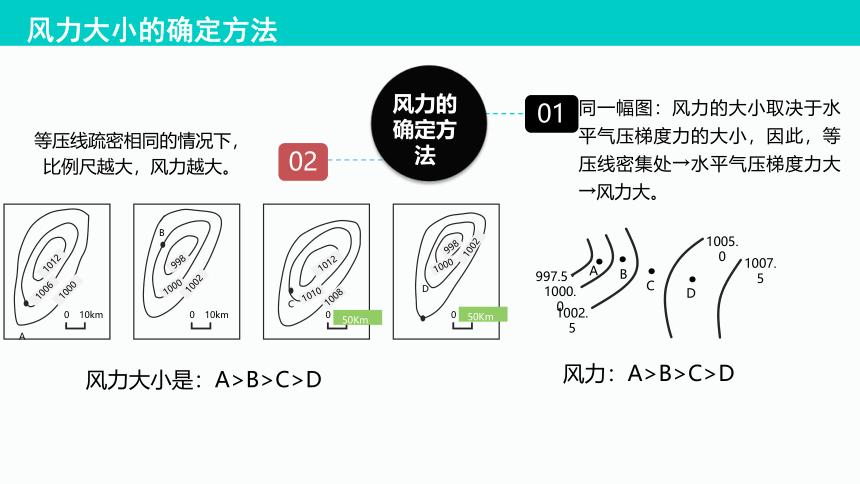

风力大小的确定方法

02

等压线疏密相同的情况下,

比例尺越大,风力越大。

01

同一幅图:风力的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此,等压线密集处→水平气压梯度力大→风力大。

风力的

确定方法

0

10km

998

1000

1002

D

B

0

10km

1012

1010

1008

B

C

0

10km

998

1000

1002

B

B

1012

1006

1000

0

10km

B

A

风力大小是:A>B>C>D

997.5

1000.0

1002.5

1005.0

1007.5

A

B

C

D

风力:A>B>C>D

50Km

50Km

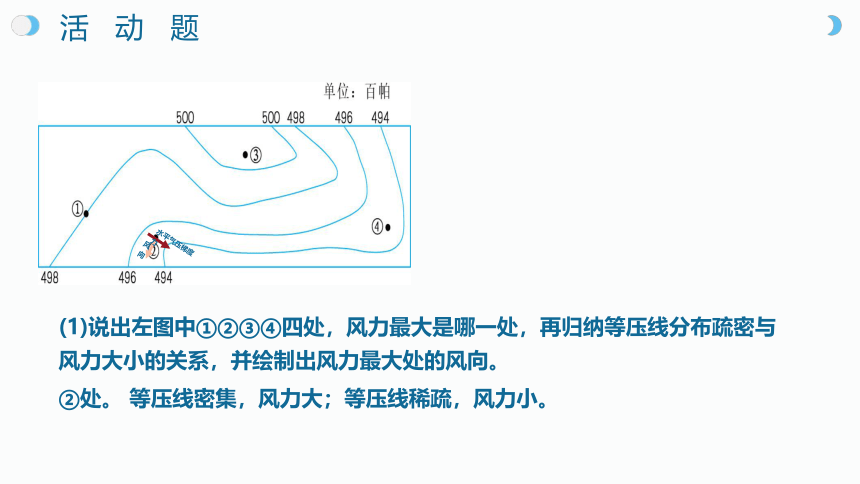

活动题

(1)说出左图中①②③④四处,风力最大是哪一处,再归纳等压线分布疏密与风力大小的关系,并绘制出风力最大处的风向。

②处。 等压线密集,风力大;等压线稀疏,风力小。

风向

水平气压梯度力

活动题

(2)说出图中A.B.C.D四处,风力最大的是哪一处?绘出该处的风向。

右图比例尺大,气压梯度大,风国比左图大,右图中,C处等压线比D处密集,故C处风力最大。

风向

水平气压梯度力

相传,在发现“新大陆”后,欧洲至美洲运输马匹的帆船航行到副热带海区时,接连几周平静无风,停滞不前,因淡水和粮食不足,被迫将船上部分马匹投入大洋,借以减轻负荷。后来,人们就把副热带高压所在的纬度叫做“马纬度”。

1、议一议,风是怎样形成的?

2、“马纬度”附近区域为什么接连几周平静无风?

地表冷热不均,引起气流垂直运动,进一步引起同一水平面的气压差,从而产生了促使气流由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。大气在它的推动下,形成了风。

该区域这几周受移动到此的副热带高气压作用,盛行下沉气流,无法形成风。

狭管效应

地形的狭管作用,当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大。当流出峡谷时,空气流速又会减缓。这种地形峡谷对气流的影响;称为“狭管效应”。由狭管效应而增大的风,称为峡谷风或穿堂风。

大气环流

意义:大气环流把热量和水汽从某一地区输送到其它地区,调节 了高低纬度之间、海陆之间的水热分布,对各地的天气和气候具有重要影响。

概念:地球上大范围、有规律的大气运动,称为大气环流。

成因:地球表面的冷热不均

单圈环流

如果假设大气是在均匀的地球表面上运动的、地球静止不动、太阳终年直射赤道的情况,赤道和极地之间的会存在如图的热力环流示意图。

极地

赤道

三圈环流

0°

30°

60°

90°

受热膨胀上升

赤道低气压带

堆积下沉

副热带高气压带

北上的暧空气在地转偏向力作用下右偏为西风,在30度上空堆积;

低纬环流

水平气压梯度力影响一部分向北,一部分向南

高压

高纬环流

三圈环流

北上的暧空气在地转偏向力作用下右偏为西风,在30度上空堆积;

0°

30°

60°

90°

受热膨胀上升

赤道低气压带

堆积下沉

副热带高气压带

低纬环流

极地高压带

高压影响冷空气南下

极锋

副极地低气压带

中纬环流

0°

30°

60°

90°

三圈环流

赤道低气压带

副热带高气压带

极地高压带

副极地低气压带

极锋

南半球三圈环流

低纬环流

中纬环流

高纬环流

气压带和风带

0°

30°

60°

90°

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

热力原因

动力原因

气压带和风带

0°

30°

60°

90°

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的基础上,在气压带之间,形成了六个风带。

东北信风带

盛行西风带

极地东风带

东南信风带

盛行西风带

极地东风带

0°

30°

60°

N

极地高压

活动

图中气压 带的宽度大致为10个纬度,尝试绘制以极点为中心的半球投影图,并将气压带和风带在地球上的纬度分布情况画在图中相就位置上。

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

东北/南信风带

盛行西风带

极地东风带

极地高压

0°

30°

60°

N

春秋分气压带风带的分布

夏至日气压带风带的分布

气压带风带的季节移动

由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期的季节移动。就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。

三圈环流的形成过程

气压带风带的季节移动与大气活动中心

7月海平面等压线分布图

南半球的海洋面积占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显,特别是南纬30度以南的地区,气压带基本上呈带状分布。

1月海平面等压线分布图

赤道低压

副热带高压

副热带高压

副极地低压

副极地低压

低压

高压

夏季:大陆增温快于海洋

赤道低压

副热带高压

副热带高压

副极地低压

副极地低压

高压

低压

冬季:大陆冷却快于海洋

一月

七月

海陆分布对大气环流的影响

----北半球气压带断裂成单个的高低气压中心

60 N

30°N

亚 欧 大 陆

洋

大

西

洋

太

平

副 极 地 低 气 压 带

蒙古--西伯利亚高压

阿留申

低压

冰岛

低压

副 热 带 高 气 压 带

亚洲(印度)低压

亚速尔

高压

夏威夷

高压

南半球海洋面积占绝对优势,

纬向的气压带比北半球明显,特别是南纬30度以南地区

气压带基本成带状分布

季风环流

大范围地区的盛行风向随季节而有显著改变的现象,称为季风。季风环流是大气环流的一种重要表现形式。海陆热力性质差异是形成季风的重要因素。亚洲东部背靠最大的大陆,东临最大的大洋,季风最典型。

1月

7月

季风环流

东亚:

冬季

西北风

寒冷干燥

夏季

东南风

温暖湿润

南亚:

冬季

东北风

温暖干燥

夏季

西南风

温暖湿润

小结

①地球静止不动

②太阳直射赤道

③地球表面均匀

假设条件

赤道与极地之间形成闭合环流

单圈环流

否定假设条件①,考虑地球自转

三圈环流

气压带和风带的季节移动

近地面形成七个气压带和六个风带

气压带被分裂成高、低气压中心,形成季风环流

否定假设条件②,考虑太阳直射点的南北移动

否定假设条件③,考虑海陆分布

形成复杂的天气变化和季风气候

新湘教 选择性必修一

第一节 气压带、风带的形成与移动

第三章 大气的运动

202X

1.

大气的水平运动

气压带、风带的形成

气压带、风带的移动

2.

气压带、风带的形成

3.

气压带、风带的移动

目录

大气的水平运动

1

热

冷

冷

你还记得热力环流的形成过程吗?

为什么水平方向上气流会由高压流向低压?

高

高

高

低

低

低

水平气压梯度力

知识回顾

水平气压梯度力

水平气压梯度力:

单位距离内的气压差

气压梯度:

与气压梯度成正比

垂直等压线、指向低压

线越密集,水平气压梯度力越大,风力越大

方向:

大小:

特点:

风向

只要水平面上存在着气压梯度,变产生了促使大气由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。是形成风的直接原因。

地转偏向力

方向:

垂直于风向,偏向:北右南左

大小:

纬度越高,偏转角度越大

特点:

只改变方向,不改变大小

在水平气压梯度力和地转偏向力的作用下,风向最终与等压线平行(北半球为例)

气压/百帕

500

498

496

494

492

490

地转偏向力

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

摩擦力

气压/百帕

1010

1008

1006

1004

1002

1000

方向:

与风向相反

大小:

与下垫面状况有关

例如:陆地>海洋 山区>平原等

特点:

既改变风向又改变大小

摩擦力越大风速越小

在三个力作用下,风向最终与等压线斜交

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

摩擦力

摩擦力

大气水平运动受到的力

气压梯度力

地转偏向力

地面摩擦力

风向垂直等压线

平行等压线(高空)

斜交等压线(近地面)

风 向

影响风的因素

风向的确定方法

风向的确定方法

02

做切线的垂线,由高压指向低压,

表示水平气压梯度力的方向;

03

确定南、北半球后,高空或近地面

01

过该点做等压线的切线

04

面向水梯度力方向向右(北半球)或左(南半球)偏转30°~45°角画出实线箭头,即为该点的风向。

1010

1008

1006

单位:hPa

水平气压梯度力

风向

近地面风向

低

A

A

高空风向

910

920

900

A

风向

水平气压梯度力

风力大小的确定方法

02

等压线疏密相同的情况下,

比例尺越大,风力越大。

01

同一幅图:风力的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此,等压线密集处→水平气压梯度力大→风力大。

风力的

确定方法

0

10km

998

1000

1002

D

B

0

10km

1012

1010

1008

B

C

0

10km

998

1000

1002

B

B

1012

1006

1000

0

10km

B

A

风力大小是:A>B>C>D

997.5

1000.0

1002.5

1005.0

1007.5

A

B

C

D

风力:A>B>C>D

50Km

50Km

活动题

(1)说出左图中①②③④四处,风力最大是哪一处,再归纳等压线分布疏密与风力大小的关系,并绘制出风力最大处的风向。

②处。 等压线密集,风力大;等压线稀疏,风力小。

风向

水平气压梯度力

活动题

(2)说出图中A.B.C.D四处,风力最大的是哪一处?绘出该处的风向。

右图比例尺大,气压梯度大,风国比左图大,右图中,C处等压线比D处密集,故C处风力最大。

风向

水平气压梯度力

相传,在发现“新大陆”后,欧洲至美洲运输马匹的帆船航行到副热带海区时,接连几周平静无风,停滞不前,因淡水和粮食不足,被迫将船上部分马匹投入大洋,借以减轻负荷。后来,人们就把副热带高压所在的纬度叫做“马纬度”。

1、议一议,风是怎样形成的?

2、“马纬度”附近区域为什么接连几周平静无风?

地表冷热不均,引起气流垂直运动,进一步引起同一水平面的气压差,从而产生了促使气流由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。大气在它的推动下,形成了风。

该区域这几周受移动到此的副热带高气压作用,盛行下沉气流,无法形成风。

狭管效应

地形的狭管作用,当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大。当流出峡谷时,空气流速又会减缓。这种地形峡谷对气流的影响;称为“狭管效应”。由狭管效应而增大的风,称为峡谷风或穿堂风。

大气环流

意义:大气环流把热量和水汽从某一地区输送到其它地区,调节 了高低纬度之间、海陆之间的水热分布,对各地的天气和气候具有重要影响。

概念:地球上大范围、有规律的大气运动,称为大气环流。

成因:地球表面的冷热不均

单圈环流

如果假设大气是在均匀的地球表面上运动的、地球静止不动、太阳终年直射赤道的情况,赤道和极地之间的会存在如图的热力环流示意图。

极地

赤道

三圈环流

0°

30°

60°

90°

受热膨胀上升

赤道低气压带

堆积下沉

副热带高气压带

北上的暧空气在地转偏向力作用下右偏为西风,在30度上空堆积;

低纬环流

水平气压梯度力影响一部分向北,一部分向南

高压

高纬环流

三圈环流

北上的暧空气在地转偏向力作用下右偏为西风,在30度上空堆积;

0°

30°

60°

90°

受热膨胀上升

赤道低气压带

堆积下沉

副热带高气压带

低纬环流

极地高压带

高压影响冷空气南下

极锋

副极地低气压带

中纬环流

0°

30°

60°

90°

三圈环流

赤道低气压带

副热带高气压带

极地高压带

副极地低气压带

极锋

南半球三圈环流

低纬环流

中纬环流

高纬环流

气压带和风带

0°

30°

60°

90°

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

热力原因

动力原因

气压带和风带

0°

30°

60°

90°

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

极地高气压带

在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的基础上,在气压带之间,形成了六个风带。

东北信风带

盛行西风带

极地东风带

东南信风带

盛行西风带

极地东风带

0°

30°

60°

N

极地高压

活动

图中气压 带的宽度大致为10个纬度,尝试绘制以极点为中心的半球投影图,并将气压带和风带在地球上的纬度分布情况画在图中相就位置上。

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

东北/南信风带

盛行西风带

极地东风带

极地高压

0°

30°

60°

N

春秋分气压带风带的分布

夏至日气压带风带的分布

气压带风带的季节移动

由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期的季节移动。就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。

三圈环流的形成过程

气压带风带的季节移动与大气活动中心

7月海平面等压线分布图

南半球的海洋面积占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显,特别是南纬30度以南的地区,气压带基本上呈带状分布。

1月海平面等压线分布图

赤道低压

副热带高压

副热带高压

副极地低压

副极地低压

低压

高压

夏季:大陆增温快于海洋

赤道低压

副热带高压

副热带高压

副极地低压

副极地低压

高压

低压

冬季:大陆冷却快于海洋

一月

七月

海陆分布对大气环流的影响

----北半球气压带断裂成单个的高低气压中心

60 N

30°N

亚 欧 大 陆

洋

大

西

洋

太

平

副 极 地 低 气 压 带

蒙古--西伯利亚高压

阿留申

低压

冰岛

低压

副 热 带 高 气 压 带

亚洲(印度)低压

亚速尔

高压

夏威夷

高压

南半球海洋面积占绝对优势,

纬向的气压带比北半球明显,特别是南纬30度以南地区

气压带基本成带状分布

季风环流

大范围地区的盛行风向随季节而有显著改变的现象,称为季风。季风环流是大气环流的一种重要表现形式。海陆热力性质差异是形成季风的重要因素。亚洲东部背靠最大的大陆,东临最大的大洋,季风最典型。

1月

7月

季风环流

东亚:

冬季

西北风

寒冷干燥

夏季

东南风

温暖湿润

南亚:

冬季

东北风

温暖干燥

夏季

西南风

温暖湿润

小结

①地球静止不动

②太阳直射赤道

③地球表面均匀

假设条件

赤道与极地之间形成闭合环流

单圈环流

否定假设条件①,考虑地球自转

三圈环流

气压带和风带的季节移动

近地面形成七个气压带和六个风带

气压带被分裂成高、低气压中心,形成季风环流

否定假设条件②,考虑太阳直射点的南北移动

否定假设条件③,考虑海陆分布

形成复杂的天气变化和季风气候