高中语文统编版选择性必修中册第三单元11.1 《过秦论》第二课时优秀教案

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册第三单元11.1 《过秦论》第二课时优秀教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 16:04:52 | ||

图片预览

文档简介

《过秦论》教 案

教学目标

1.学生能借助课文注释,参考资料等了解时代背景、作者简况,并疏通文意。

2.归纳掌握文中重要实词、活用字、古今异义词、通假字、特殊句式以及一词多义。

3.理解贾谊对秦王朝迅速灭亡原因的分析及作者借古讽今,劝谏汉文帝施仁政在当时历史条件下的进步意义。

4.领略秦一统天下的壮观气势,探究其迅速灭亡的教训。培养正确的以天下为己任的历史观。

教学重点

在诵读和讲析中领悟作者叙事手法和说理的妙处。

教学难点

领会“仁义不施而攻守之势异也”的道理,以史鉴今。

课时安排

两课时

第二课时

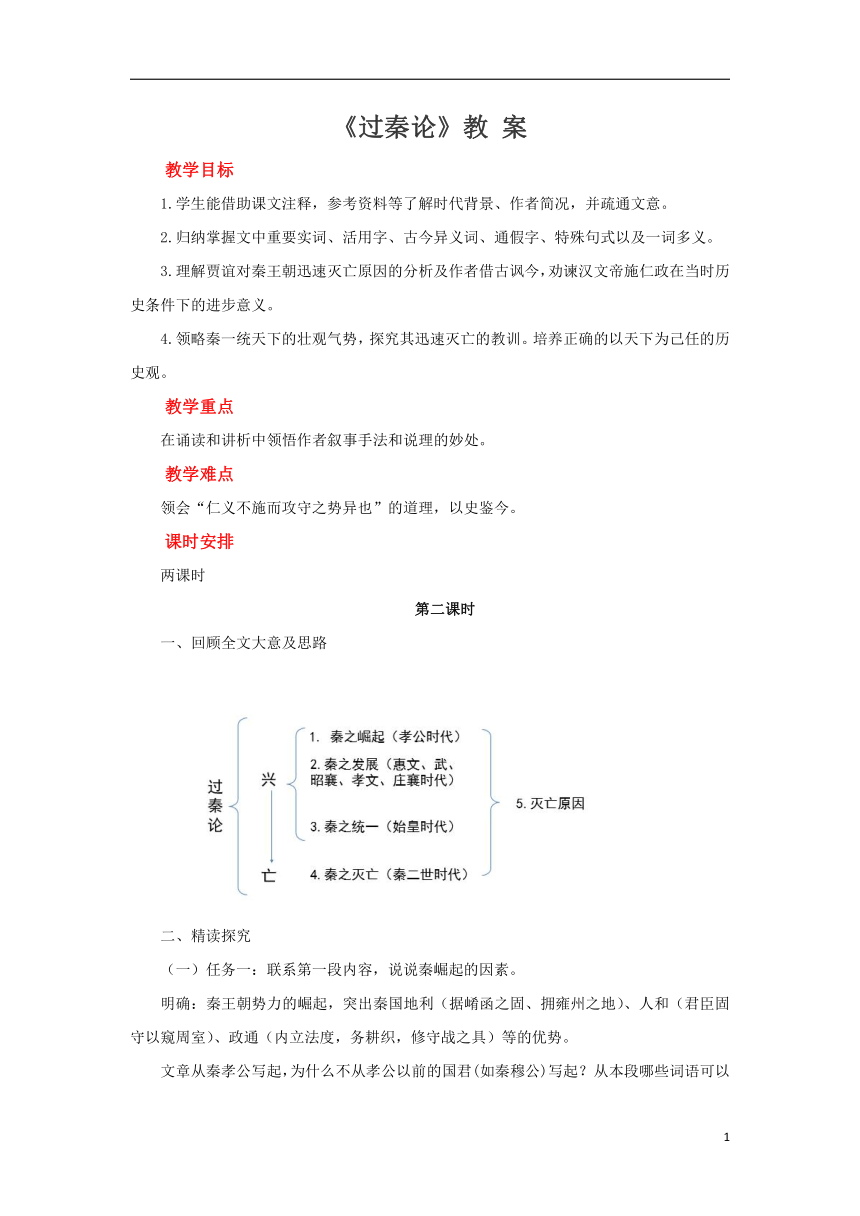

一、回顾全文大意及思路

二、精读探究

(一)任务一:联系第一段内容,说说秦崛起的因素。

明确:秦王朝势力的崛起,突出秦国地利(据崤函之固、拥雍州之地)、人和(君臣固守以窥周室)、政通(内立法度,务耕织,修守战之具)等的优势。

文章从秦孝公写起,为什么不从孝公以前的国君(如秦穆公)写起?从本段哪些词语可以看出这点?

明确:秦的攻夺天下是从秦孝公开始的。首句“君臣固守而窥周室”告诉我们,孝公在摄政之初仍是“固守”秦地,对“周室”亦只是暗中“窥伺”。后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下”的行动。

(二)任务二:联系第二段内容,归纳秦的发展扩张情况及六国的情况。

秦:南取、西举、东割、北收——宰割、分裂

诸侯:才多、地广、师众、惨败——请服,入朝

六国:合纵形成但被瓦解,走向衰败。

秦: 秦孝公以后到秦始皇以前,秦国乘胜追击,进一步扩展势力。

(三)任务三:联系第三段内容,归纳秦为了巩固统治所采用的措施。想一想作者写这一段的作用。

明确:

巩固统治的措施:

(1)文化上(愚民):“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首。”

(2)刑法上(弱民):“隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。”

(3)警备上(防民):“践华为城,因河为池。”“良将劲弩,而守要害之处,信臣精卒,陈利兵而谁何。”

本段文字写出了秦始皇攻取天下的威力之猛和守天下的防范之严,还写出了秦王朝初期盛极一时,反衬出下一段写秦王朝灭亡的迅速。

(四)任务四:联系第四段内容,归纳灭掉强秦的陈涉及其部卒具备的条件,思考作者这样写的目的。

明确:

文中交代了陈涉的出身,才能,兵力,武器等情况,写出了抗秦力量的薄弱。这样写是为了说明强秦并非是毁于强大的外部力量,而是统治者自身在“守成”方面出现了重大问题。

(五)任务五:联系第五段内容,看看作者是怎样得出“仁义不施而攻守之势异也”这个结论的。

明确:本段主要采用了对比论证的方法,一是将陈涉与九国之君作对比,将陈涉与秦朝作对比,突出陈涉渺小与微不足道,然而“成败异变”,渺小的陈涉起义成功推翻秦朝统治。二是将秦朝的辉煌与最后黯然灭亡形成对比,说明“功业相反”。最后设问“何也”?作者自问自答,引出全段乃至全文中心论点:仁义不失而攻守之势异也。

三、内容小结

四、写法探究

1.本文题为《过秦论》,是一片论说文,但全文却用十之七八的篇幅来叙事。作者为什么这样安排?

明白叙事是论据,结论是论点即可。为啥叙事部分能证明论点呢?下面一一道来。

叙事与议论并不可截然分开。我们有时是为了立论寻找相应的事例来证明自己的观点,有时也可以因事生论,由某些事件有感而发,最终阐发自己的观点。叙事是议论的依据,议论是叙事的升华。

2.本文哪些地方采用对比论述的方法?有何作用?

那么,在叙述中,作者呈现了秦的哪些问题?他又是如何呈现的呢?在叙述中,彰显了九国联盟与秦国实力的对比;九国会盟之时与惨败之后两种情况的对比;陈涉与九国的对比(突出陈涉很弱);陈涉与秦国的对比;秦国前后兴亡的对比。极言秦在攻势时的强大,但在守势时的不足与迅速败落,有利于说服处于守势的汉文帝要采取守势应有的策略,休养生息,施行仁义。

3.本文在语言表达上有何特点?

以赋体写史论——夸张、对比、排比、铺陈——一气贯注、气势充沛、铺张扬厉

五、拓展延伸

《过秦论》给予我们什么重要启示?

人心向背对于治国的重要性。

六、作业

文言基础知识总结

略。

1

教学目标

1.学生能借助课文注释,参考资料等了解时代背景、作者简况,并疏通文意。

2.归纳掌握文中重要实词、活用字、古今异义词、通假字、特殊句式以及一词多义。

3.理解贾谊对秦王朝迅速灭亡原因的分析及作者借古讽今,劝谏汉文帝施仁政在当时历史条件下的进步意义。

4.领略秦一统天下的壮观气势,探究其迅速灭亡的教训。培养正确的以天下为己任的历史观。

教学重点

在诵读和讲析中领悟作者叙事手法和说理的妙处。

教学难点

领会“仁义不施而攻守之势异也”的道理,以史鉴今。

课时安排

两课时

第二课时

一、回顾全文大意及思路

二、精读探究

(一)任务一:联系第一段内容,说说秦崛起的因素。

明确:秦王朝势力的崛起,突出秦国地利(据崤函之固、拥雍州之地)、人和(君臣固守以窥周室)、政通(内立法度,务耕织,修守战之具)等的优势。

文章从秦孝公写起,为什么不从孝公以前的国君(如秦穆公)写起?从本段哪些词语可以看出这点?

明确:秦的攻夺天下是从秦孝公开始的。首句“君臣固守而窥周室”告诉我们,孝公在摄政之初仍是“固守”秦地,对“周室”亦只是暗中“窥伺”。后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下”的行动。

(二)任务二:联系第二段内容,归纳秦的发展扩张情况及六国的情况。

秦:南取、西举、东割、北收——宰割、分裂

诸侯:才多、地广、师众、惨败——请服,入朝

六国:合纵形成但被瓦解,走向衰败。

秦: 秦孝公以后到秦始皇以前,秦国乘胜追击,进一步扩展势力。

(三)任务三:联系第三段内容,归纳秦为了巩固统治所采用的措施。想一想作者写这一段的作用。

明确:

巩固统治的措施:

(1)文化上(愚民):“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首。”

(2)刑法上(弱民):“隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。”

(3)警备上(防民):“践华为城,因河为池。”“良将劲弩,而守要害之处,信臣精卒,陈利兵而谁何。”

本段文字写出了秦始皇攻取天下的威力之猛和守天下的防范之严,还写出了秦王朝初期盛极一时,反衬出下一段写秦王朝灭亡的迅速。

(四)任务四:联系第四段内容,归纳灭掉强秦的陈涉及其部卒具备的条件,思考作者这样写的目的。

明确:

文中交代了陈涉的出身,才能,兵力,武器等情况,写出了抗秦力量的薄弱。这样写是为了说明强秦并非是毁于强大的外部力量,而是统治者自身在“守成”方面出现了重大问题。

(五)任务五:联系第五段内容,看看作者是怎样得出“仁义不施而攻守之势异也”这个结论的。

明确:本段主要采用了对比论证的方法,一是将陈涉与九国之君作对比,将陈涉与秦朝作对比,突出陈涉渺小与微不足道,然而“成败异变”,渺小的陈涉起义成功推翻秦朝统治。二是将秦朝的辉煌与最后黯然灭亡形成对比,说明“功业相反”。最后设问“何也”?作者自问自答,引出全段乃至全文中心论点:仁义不失而攻守之势异也。

三、内容小结

四、写法探究

1.本文题为《过秦论》,是一片论说文,但全文却用十之七八的篇幅来叙事。作者为什么这样安排?

明白叙事是论据,结论是论点即可。为啥叙事部分能证明论点呢?下面一一道来。

叙事与议论并不可截然分开。我们有时是为了立论寻找相应的事例来证明自己的观点,有时也可以因事生论,由某些事件有感而发,最终阐发自己的观点。叙事是议论的依据,议论是叙事的升华。

2.本文哪些地方采用对比论述的方法?有何作用?

那么,在叙述中,作者呈现了秦的哪些问题?他又是如何呈现的呢?在叙述中,彰显了九国联盟与秦国实力的对比;九国会盟之时与惨败之后两种情况的对比;陈涉与九国的对比(突出陈涉很弱);陈涉与秦国的对比;秦国前后兴亡的对比。极言秦在攻势时的强大,但在守势时的不足与迅速败落,有利于说服处于守势的汉文帝要采取守势应有的策略,休养生息,施行仁义。

3.本文在语言表达上有何特点?

以赋体写史论——夸张、对比、排比、铺陈——一气贯注、气势充沛、铺张扬厉

五、拓展延伸

《过秦论》给予我们什么重要启示?

人心向背对于治国的重要性。

六、作业

文言基础知识总结

略。

1