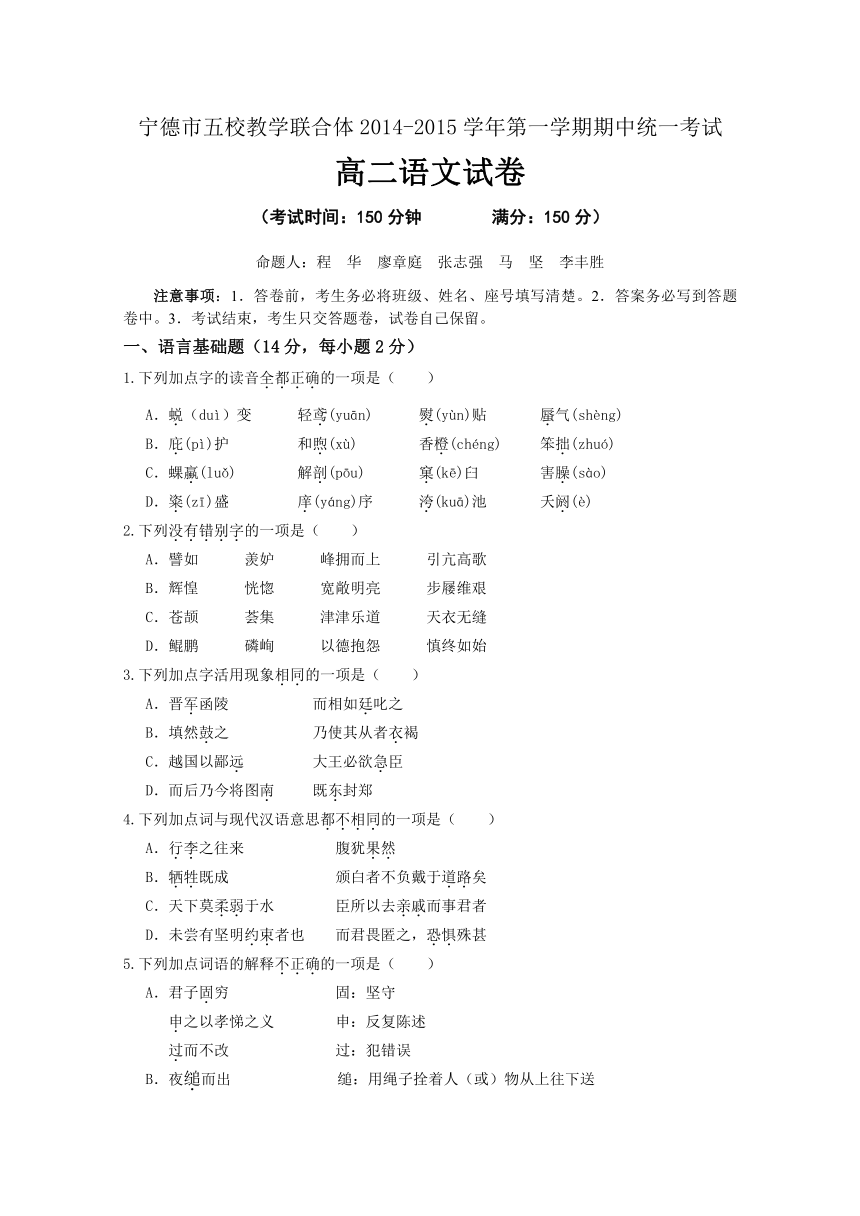

福建省宁德市五校教学联合体2014-2015学年高二上学期期中考试语文 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省宁德市五校教学联合体2014-2015学年高二上学期期中考试语文 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-12-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

宁德市五校教学联合体2014-2015学年第一学期期中统一考试

高二语文试卷

(考试时间:150分钟 满分:150分)

命题人:程 华 廖章庭 张志强 马 坚 李丰胜

注意事项:1.答卷前,考生务必将班级、姓名、座号填写清楚。2.答案务必写到答题卷中。3.考试结束,考生只交答题卷,试卷自己保留。

一、语言基础题(14分,每小题2分)

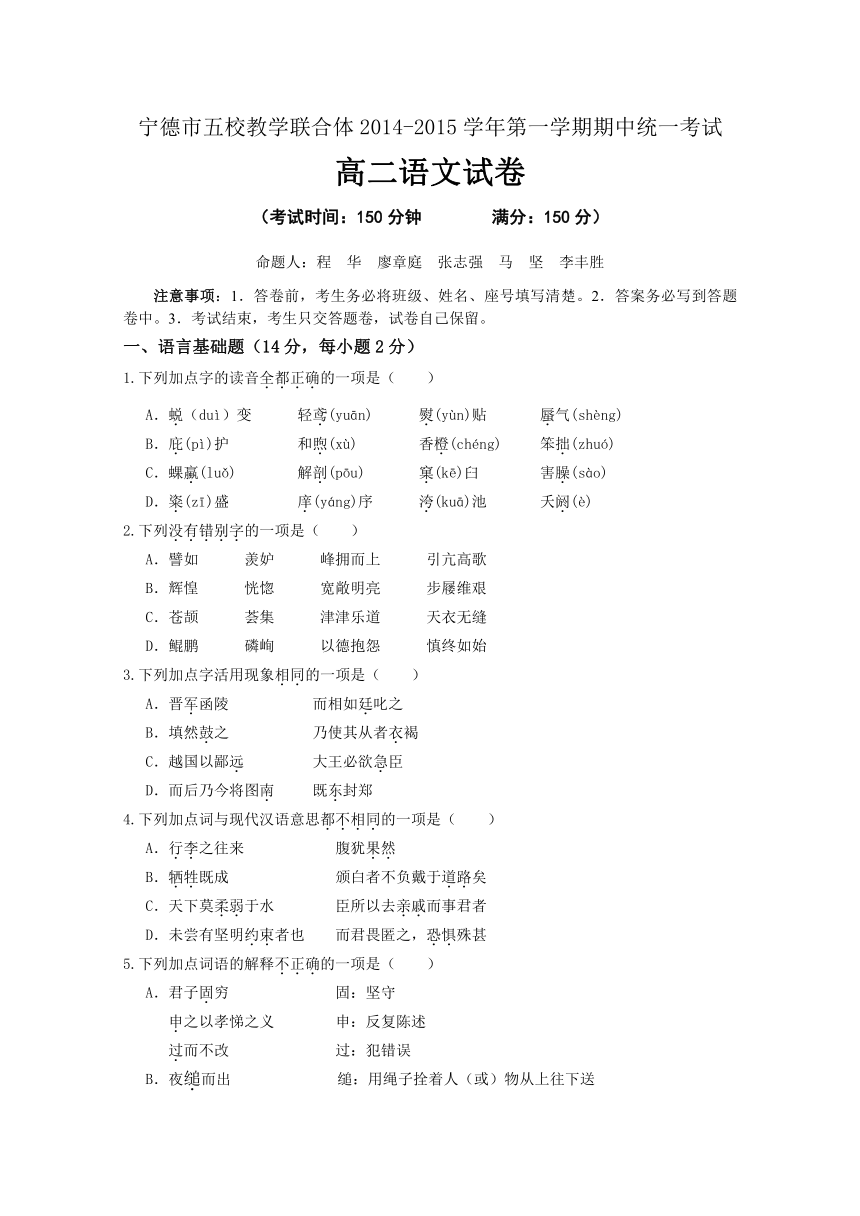

1.下列加点字的读音全都正确的一项是( )

A.蜕(duì)变 轻鸢(yuān) 熨(yùn)贴 蜃气(shèng)

B.庇(pì)护 和煦(xù) 香橙(chéng) 笨拙(zhuó)

C.蜾蠃(luǒ) 解剖(pōu) 窠(kē)臼 害臊(sào)

D.粢(zī)盛 庠(yáng)序 洿(kuā)池 夭阏(è)

2.下列没有错别字的一项是( )

A.譬如 羡妒 峰拥而上 引亢高歌

B.辉惶 恍惚 宽敞明亮 步屦维艰

C.苍颉 荟集 津津乐道 天衣无缝

D.鲲鹏 磷峋 以德抱怨 慎终如始

3.下列加点字活用现象相同的一项是( )

A.晋军函陵 而相如廷叱之

B.填然鼓之 乃使其从者衣褐

C.越国以鄙远 大王必欲急臣

D.而后乃今将图南 既东封郑

4.下列加点词与现代汉语意思都不相同的一项是( )

A.行李之往来 腹犹果然

B.牺牲既成 颁白者不负戴于道路矣

C.天下莫柔弱于水 臣所以去亲戚而事君者

D.未尝有坚明约束者也 而君畏匿之,恐惧殊甚

5.下列加点词语的解释不正确的一项是( )

A.君子固穷 固:坚守

申之以孝悌之义 申:反复陈述

过而不改 过:犯错误

B.夜缒而出 缒:用绳子拴着人(或)物从上往下送

王无罪岁 罪:归罪

树之以桑 树:种植

C.抢榆枋而止 抢:触、碰

知效一官 效:胜任

举世非之而不加沮 沮:沮丧

D.善贷且成 善:善于

绝云气,负青天 绝:渡过

肆其西封 肆:肆意

6.下列各项中只含有一个通假字的一项是( )

A.三餐而反 若不阙秦,将焉取之

B.涂有饿莩而不知发 唯大王与君臣孰计议之

C.建德若偷 共其乏困

D.幼而不孙弟 拜送书于庭

7.下列与例句句式相同的一项是( )

例句: 秦城恐不可得,徒见欺

A.以其无礼于晋 B.夫晋,何厌之有

C.而君幸于赵王 D.求人可使报秦者

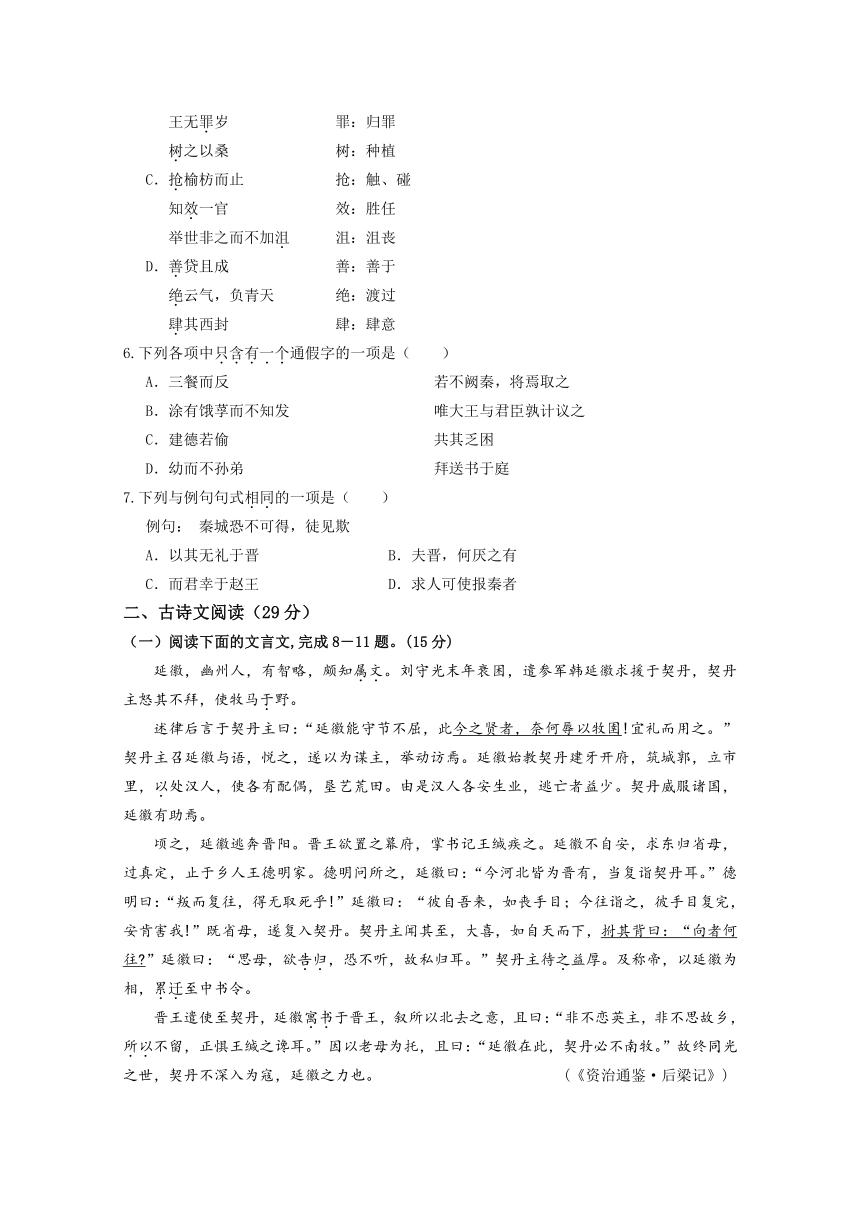

二、古诗文阅读(29分)

(一)阅读下面的文言文,完成8-11题。(15分)

延徽,幽州人,有智略,颇知属文。刘守光末年衰困,遣参军韩延徽求援于契丹,契丹主怒其不拜,使牧马于野。?

述律后言于契丹主曰:“延徽能守节不屈,此今之贤者,奈何辱以牧圉!宜礼而用之。”契丹主召延徽与语,悦之,遂以为谋主,举动访焉。延徽始教契丹建牙开府,筑城郭,立市里,以处汉人,使各有配偶,垦艺荒田。由是汉人各安生业,逃亡者益少。契丹威服诸国,延徽有助焉。?

顷之,延徽逃奔晋阳。晋王欲置之幕府,掌书记王缄疾之。延徽不自安,求东归省母,过真定,止于乡人王德明家。德明问所之,延徽曰:“今河北皆为晋有,当复诣契丹耳。”德明曰:“叛而复往,得无取死乎!”延徽曰:“彼自吾来,如丧手目;今往诣之,彼手目复完,安肯害我!”既省母,遂复入契丹。契丹主闻其至,大喜,如自天而下,拊其背曰:“向者何往?”延徽曰:“思母,欲告归,恐不听,故私归耳。”契丹主待之益厚。及称帝,以延徽为相,累迁至中书令。?

晋王遣使至契丹,延徽寓书于晋王,叙所以北去之意,且曰:“非不恋英主,非不思故乡,所以不留,正惧王缄之谗耳。”因以老母为托,且曰:“延徽在此,契丹必不南牧。”故终同光之世,契丹不深入为寇,延徽之力也。? (《资治通鉴·后梁记》)

8.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.颇知属文 属文:写文章?

B.思母,欲告归 告归:告假回家

C.累迁至中书令 累迁:多次升迁

D.延徽寓书于晋王 寓书:呈奏折?

9.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.契丹主待之益厚? 夫晋,何厌之有

B.使牧马于野? 以其无礼于晋

C.筑城郭,立市里,以处汉人? 以此知之,故欲往

D.所以不留,正惧王缄之谗耳? 吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

10.下列对原文的叙述和分析,不正确的一项是( ) (3分)

A.延徽本来是作为后梁使者去契丹搬救兵,结果由于没当面行大礼而被扣留并发配去放马。

B.述律后的知人和契丹主的善任,使延徽在契丹国逐渐被重用,并发挥作用。

C.延徽从契丹逃回后,向朋友王德明表达了重返契丹的想法,朋友表示支持。

D.延徽大行不顾细谨,失小节而成大德,在复杂的形势下,灵活地处理了民族间的关系。

11.翻译下列句子(6分)

(1)此今之贤者,奈何辱以牧圉!(3分)

(2)拊其背曰:“向者何往?” (3分)

(二)默写常见的名句名篇(8分)

12.补写出下列名句名篇中的空缺部分。?

(1) ,而不知其所止。(苏轼《赤壁赋》)

(2)知不可乎骤得, 。(苏轼《赤壁赋》)

(3)相与枕藉乎舟中, 。(苏轼《赤壁赋》)

(4) ,内无应门五尺之僮。(李密《陈情表》)

(5) ,不矜名节。(李密《陈情表》)

(6) ,惠风和畅。(王羲之《兰亭集序》)

(7)郡邑浮前浦, 。(王维《汉江临眺》)

(8) ,一川碎石大如斗。(岑参《走马川行奉送出师西征》)

(三)古代诗歌阅读(6分)

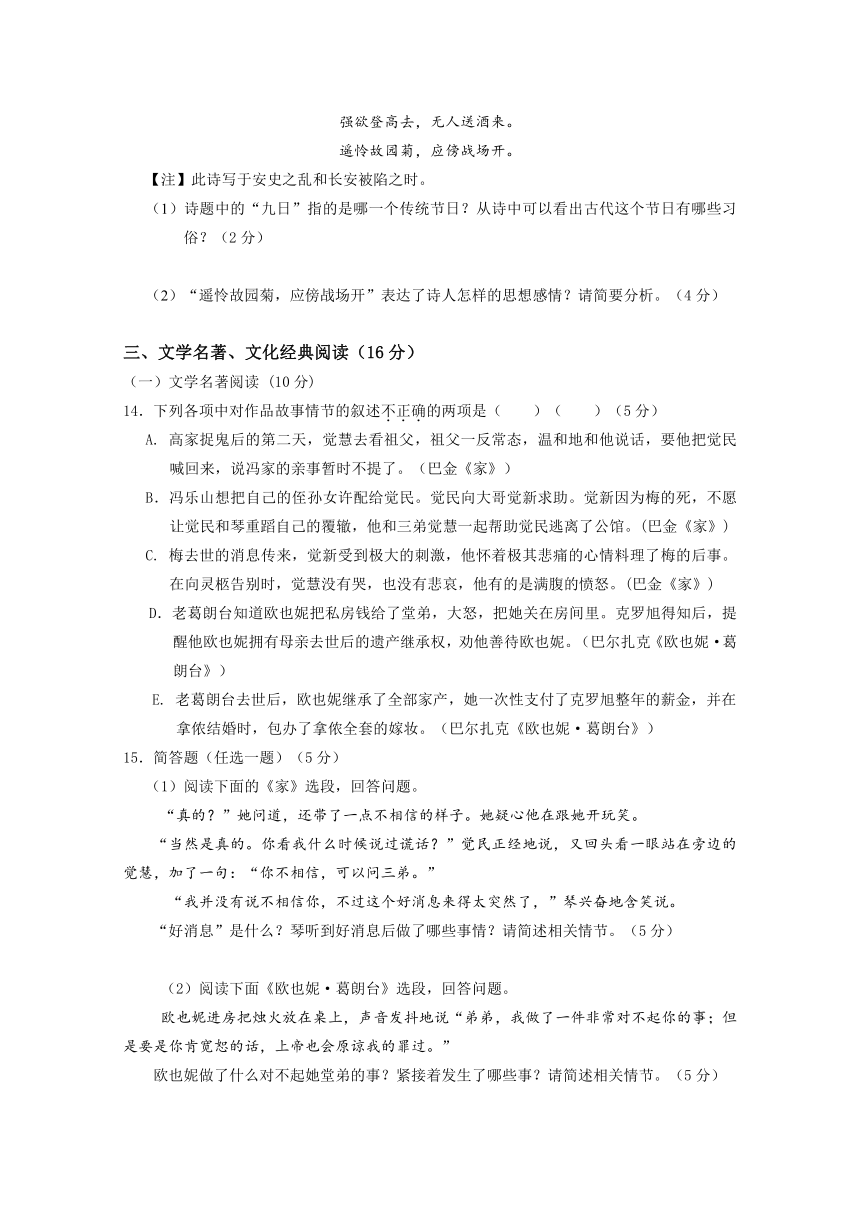

13. 阅读下面这首诗歌,回答问题。(6分)

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

【注】此诗写于安史之乱和长安被陷之时。

(1)诗题中的“九日”指的是哪一个传统节日?从诗中可以看出古代这个节日有哪些习俗?(2分)

(2)“遥怜故园菊,应傍战场开”表达了诗人怎样的思想感情?请简要分析。(4分)

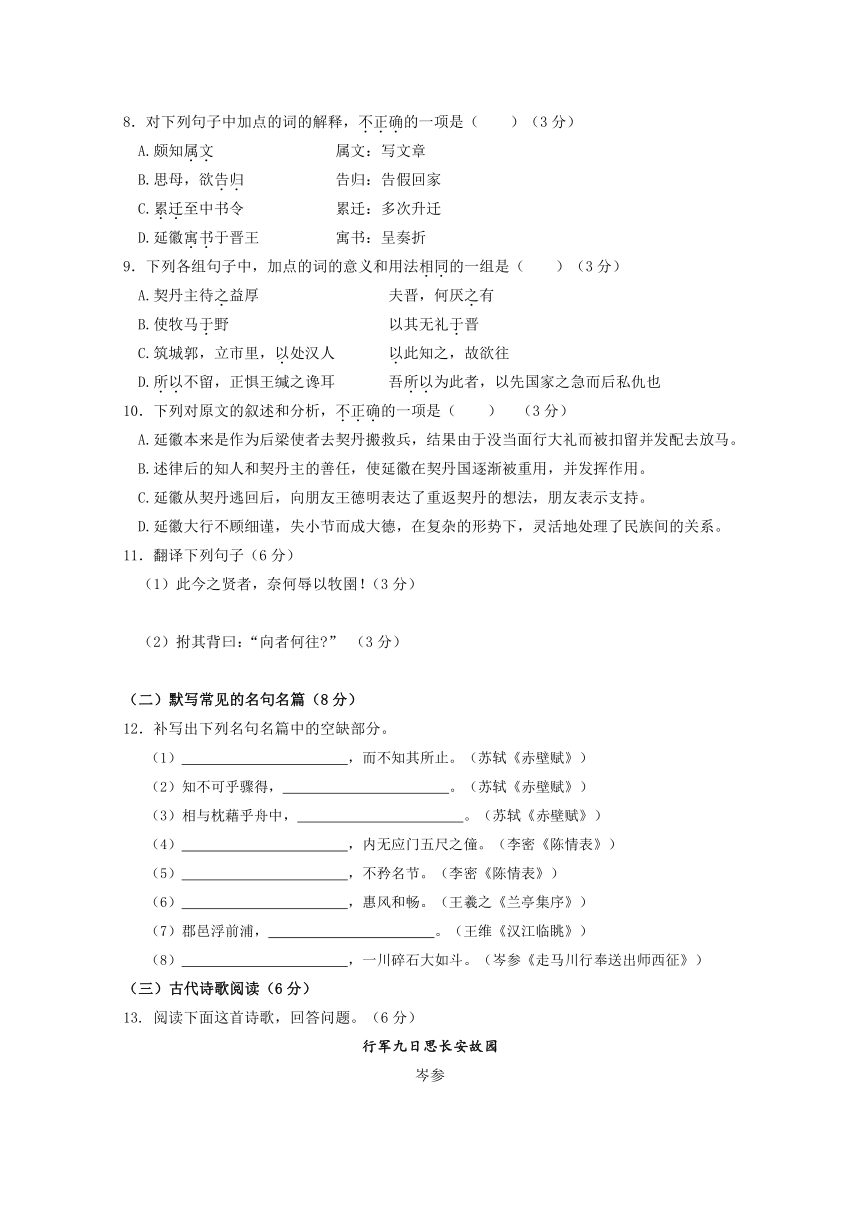

三、文学名著、文化经典阅读(16分)

(一)文学名著阅读 (10分)

14.下列各项中对作品故事情节的叙述不正确的两项是( )( )(5分)

A. 高家捉鬼后的第二天,觉慧去看祖父,祖父一反常态,温和地和他说话,要他把觉民喊回来,说冯家的亲事暂时不提了。(巴金《家》)

B.冯乐山想把自己的侄孙女许配给觉民。觉民向大哥觉新求助。觉新因为梅的死,不愿让觉民和琴重蹈自己的覆辙,他和三弟觉慧一起帮助觉民逃离了公馆。(巴金《家》)

C. 梅去世的消息传来,觉新受到极大的刺激,他怀着极其悲痛的心情料理了梅的后事。在向灵柩告别时,觉慧没有哭,也没有悲哀,他有的是满腹的愤怒。(巴金《家》)

D.老葛朗台知道欧也妮把私房钱给了堂弟,大怒,把她关在房间里。克罗旭得知后,提醒他欧也妮拥有母亲去世后的遗产继承权,劝他善待欧也妮。(巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》)

E. 老葛朗台去世后,欧也妮继承了全部家产,她一次性支付了克罗旭整年的薪金,并在拿侬结婚时,包办了拿侬全套的嫁妆。(巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》)

15.简答题(任选一题)(5分)

(1)阅读下面的《家》选段,回答问题。

“真的?”她问道,还带了一点不相信的样子。她疑心他在跟她开玩笑。

“当然是真的。你看我什么时候说过谎话?”觉民正经地说,又回头看一眼站在旁边的觉慧,加了一句:“你不相信,可以问三弟。”

“我并没有说不相信你,不过这个好消息来得太突然了,”琴兴奋地含笑说。

“好消息”是什么?琴听到好消息后做了哪些事情?请简述相关情节。(5分)

(2)阅读下面《欧也妮·葛朗台》选段,回答问题。

欧也妮进房把烛火放在桌上,声音发抖地说“弟弟,我做了一件非常对不起你的事;但是要是你肯宽恕的话,上帝也会原谅我的罪过。”

欧也妮做了什么对不起她堂弟的事?紧接着发生了哪些事?请简述相关情节。(5分)

选( )题

(二)文化经典阅读(6分)

16.阅读下面《孟子》选段,完成后面的题目。(6分)

孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭①,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民②不以封疆之界,固国③不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔④

之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。” (选自《孟子·公孙丑下》)

注:①郭:在城的外围加筑的一道城墙,即外城。②域民:限制人民。③固:使动用法。固国:使国防坚固。④亲戚:指内外亲戚。畔:通“叛”。

(1)“君子有不战,战必胜矣”的根本原因是什么?请简要括。(2分)

(2)结合上面选段内容,你认为共同体现了孟子的什么思想?(4分)

取之而燕民不悦,则勿取……箪食壶浆,以迎王师。岂有他哉?避水火也。如水益深,如火益热,亦运而已矣。 (选自《孟子·梁惠王下》)

四、现代文阅读(15分)

阅读下面的文字,完成17—19题。

有一种情感叫沉浸

朱以撒

①又一杆毛笔走到了使用的尽头,锋残毫损。我照例把它投入书桌里边那只大笔筒里。那只笔筒已经搁置了许多这一类毛笔——当它们不再被使用时,就没有什么价值,理应废弃,我想起隋人智永,许多用过的烂笔头珍惜地集中着,庄重地埋了起来,名曰笔冢,一定有一种感情附着于上。笔筒里这些旧笔,时日长了落满了灰尘,蜘蛛在上边爬过,牵起网络,旧笔储存了我生命曾经走过的那一段过程,或者说,许多时光在毫端的挥洒中过去了。

②旧物,失去使用价值之后依然不忍舍弃,准是另一种价值开始了它的旅程。

③周六的早晨,又一次站在建溪畔。已经有些寒意,建溪流过的这个小城,永远是水气迷蒙,潮气华滋,颓废的古城墙上爬满了绿色的藤本植物。在这夏日的枯水时节,建溪缓缓地流,和梅雨时的汹涌气势已经不同。此时,我面对着它,按说是没有太多特色可供描绘,只是一条闽江的支流有这么一个名字,却远远超过了我对于河流本身的想像。老人说,建溪不是一条河,而是一个人,是一位宛如青衣的女子。青衣?多么美的一个人物,幽怨、哀婉、凄美。静观这条溪的眼光如水,忽地听到旁边一位姑娘用食指指着波光粼粼对着男友叫道:“看,我的衣服在溪水中是青色的”,心弦莫名地弹了一下。

④一座熟悉的城墙拆毁了,一条熟悉的街巷消失了,对于拥有体验并一直习惯地享用它的文化气息的人,不论书生艺人,还是引车卖浆者,都会有一种莫名的空洞。至少,他们不能在清晨聚会一起松动筋骨,叙一叙寻常百姓的小小乐趣。后来,不伦不类仿欧式的建筑耸立起来,内心的空洞却丝毫没有填上。一个独到的城市,是由久居其间的居民行止来体现的——说话的口气、神情还有动作.他们被老城市的气息熏染着,老城市成了一个巨大的储存器,储存着浓郁的民风、礼仪;街巷、门楣、梁,匾额透露着和居住者同样的情调。而新兴城市是多元的,没有一种和谐的秩序,需要很长久的磨合,人和城市才能交融如水乳。

⑤一本书,一本帖,时间长了,外表的品相卷了毛边,掉了封皮,里边任我随意地画了许多记号,随手翻,就到了我要的那一页,想看的那个字。一本簇新的书就没有这般便利,它停留在陌生状态上,像一匹野马,没有被骑手驯服,书页边缘带着机器切割的锋利和油墨的味道。没有翻动,生分得生出一段距离。一次又一次翻动,甚至卷起、袖起,随主人走天下。带着温度的手指时常指动,它温顺起来。边角的锋棱磨钝,品相越来越老,蕴涵越来越多,手泽、目光、笔迹,甚至有一次不小心掉落在泥泞里。有的书的观念的确改变了我,同时我也把一些不愿苟同的意思标明在空白处,构成另一个走向。这样,待我翻到它老了时,渗透了我太多的精神。一些旧书让人痴迷地收藏,就融入了阅读者这一部分情调。

⑥纸本太经不起折腾了。但也是这种最柔弱的纸,薄如蝉冀地承栽起沉重无比的文字——那些性命攸关的生死状、家庭纠葛的契约、情爱的表白,都由一纸墨气固定下来,像一位稚嫩孩童挑起千斤重担,还不让她松懈下来。没有哪一片纸的存在不受剥蚀。纸质酥了,干脆了,字迹一脸沧桑,却不会淡去。这时,真怕有人不慎失手,字迹随纸裂为碎片。这样的纸片,尺牍大小,沉重千钧。家庭的后人对先人的认识,包括感恩或怨恨,大都缘于这些纸片。没有这些纸片的人,回忆先人,满目空洞。我十分感慨保存完好的家庭,从一代一代文字的积累中,见出一个家庭的悠久;从昏黄的纸色中,展开寂寥广大的世界,任想象去填充。其实,一张能够幸运躲过战乱、水火、迁徒磨难的纸,即便空白,也是一个幽深的海。

⑦时间一直向前,像不停歇下来的马车,奔走中崭新的车厢成为陈旧,盛满过往的陈渣。每个人在面向前方的同时,另一方面正对着过去,感受着旧物,牵挂着旧事——时光宛如青衣,她没有消逝,正是由于她的韵味,真切地沉浸在遥远之处。

(选自《朱以撒散文精选》,有删改)

17.下列对文章内容的概括和分析,不正确的两项是( )( )(5分)

A.第①段中,作者之所以会想起智永“笔冢”的故事,是因为他与智永一样,对旧笔充满了深厚的感情。

B.作者讲述故乡建溪与青衣的怀想,主要是为了表现故乡的古老神秘,以及作者对故乡的热爱。

C.“旧物,失去使用价值之后依然不忍舍弃,准是另一种价值开始了它的旅程”这句话承上启下,并引出主题,突出旧物的另一种价值。

D.第⑥段“一张能够幸运躲过战乱、水火、迁徙磨难的纸,即便空白,也是一个幽深的海。”此句“是一个幽深的海”运用拟人的手法,说明纸所承载的意思人类永远是无法读懂的。

E.最后一段作用在于篇末点题,意味隽永,点明虽时光流逝,但那些旧物不会消失,它将转化成情感,长久地留在人们的精神中。

18.文章题目是“有一种情感叫沉浸”, 这究竟是一种怎样的情感?从本文来看,作者沉浸在哪些旧物和旧事中?(4分)

19.文章第④段写老城市和新城市,它们各有什么特点,作者写它们有什么用意?请分析。(6分)

五、语言文字运用(6分)

20.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )(2分)

混沌初开,人猿相别。 所谓知识就是力量,知识是语言的定型化产品。说到底,语文就是力量。

①可想而知,没有语文的世界将会是什么样子。

②语言,是人类思维的外化,智慧的物化,说在口头上的叫“语”,写在书面上的叫“文”。

③人生在世,靠语文进行学习、工作、生活,语文是人们须臾不可缺少的工具。

④人类有了语言,就标志着人类摆脱了愚昧、野蛮,进入文明、开化的时代。

⑤语文就是口头语和书面语的合称。生活的外延有多大,语言的外延就有多大。

⑥交际交流,表达情意,人们利用语文这个工具“接受”或“表达”自己的精神思想,创造发明,形成认识论、世界观,铸造宏伟的文学殿堂,推进世界向前发展。

A.④②③⑤①⑥ B.②④③⑤⑥① C.②④⑤③①⑥ D.④②⑤③⑥①

21.在下面语段的横线处填入诗句,最恰当的一项是( )(2分)

中华民族也是一个酷爱读书的民族。唐代刘禹锡的诗句“ , ”,让人感受到阅读时的闲适与宁静。“青灯有味似儿时”,是南宋陆放翁对儿时读书情景的追念。至于流传千古的“凿壁偷光”“囊萤映雪”等典故,“头悬梁,锥刺股”式的苦读,那种对书的迷恋则让人心生敬畏。

A.书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲 B.数间茅屋闲临水,一盏秋灯夜读书

C.两三竿竹见君子,十万卷书思古人 D.鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书

22.阅读下面的文字,完成下列题目。(2分)

①习语带有鲜明的文化色彩。②在汉语中说“犟得像头牛”,在英语中却说“犟得像头骡子”;③汉语中说“力大如牛”,在英语中却说“力大如马”,④因为在西方文化中,“骡子”和“马”分别代表力量和顽固。⑤可见,意思相同的习语 。

(1)把第⑤句画横线处结论性的句子补写完整。(1分)

(2)①-④句中有一处语病,请找出并修改。(1分)

有语病的是第 句,修改:

六、写作(70分)

23.阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中,在碰到难以解决的问题时,有人说,应该坚持,不能放弃,成功往往就在于再坚持一下;也有人说,应该果断放弃,另找别的途径,不能在等待中蹉跎了岁月。

请以“放弃”为话题,自定立意,自拟题目,写一篇800字以上的议论文。

宁德市五校教学联合体2014-2015学年第一学期期中统一考试

高二语文参考答案

一、语言基础题(14分,每小题2分)

1. C(A蜕变tuì 蜃气(shèn) B庇护bì 笨拙zhuō D庠序xiáng 洿池wū)

2. C(A蜂拥而上 引吭高歌 B辉煌 步履维艰 D嶙峋 以德报怨 )

3. B(A名作动,名作状;B名作动;C形作名,形容词使动用法;D名作动,名作状)

4. A(A行李:出使的人;果然:很饱的样子;B牺牲:祭祀用的牲畜;C亲戚:指父母兄弟,家里亲人;D约束:盟约)

5. D(绝:直上穿过,肆:延伸,扩张)

6. A(A反通返B涂通途,莩通殍,孰通熟C建通健,共通供D孙通逊, 庭通廷)

7. C(都是被动句)

二、古诗文阅读(29分)

(一)文言文阅读(15分,选择题每题3分)

8.D(寓书:寄信。“寓”有“寄”“托”之意)

9.D(①代词②宾语前置的标志;B.于:介词“在”,“对”;C.以:用来,表目的;凭D.所以:……的原因)??

10.C(朋友表示反对)?

11(1)(3分)这个人是当今的贤者,怎么能用牧马来侮辱他呢?(判断句1分,奈何1分,状语后置1分)

(2)(3分)国王轻拍着韩延徽的背说:“先前你去哪里了?”?(“拊”1分,“向者”1分,“何往”1分)

(二)默写常见的名句名篇(8分,每题1分)

12. (1)浩浩乎如凭虚御风

(2)托遗响于悲风

(3)不知东方之既白

(4)外无期功强近之亲

(5)本图宦达

(6)天朗气清

(7)波澜动远空

(8)轮台九月风夜吼

(三)古代诗歌阅读(6分)

13.(1)重阳节(1分);登高、喝(菊花)酒、赏菊(簪菊花)等习俗。(只答一个不得分,答2个以上得1分)

(2)两句诗表达了诗人的思乡之情,(1分)寄托了诗人对国事的忧虑和对早日平定安史之乱的渴望。(1分)诗句以想像的手法描绘了纷飞战火的长安故园,残垣断壁间寂寞开放的菊花。以写故园菊来写长安,让读者仿佛看到一幅鲜明的战乱图。(2分)(意对即可)

三、文学名著、文化经典阅读(16分)

14.B E(B梅的死并未让觉新觉悟,他也没有和三弟觉慧一起帮助二弟觉民逃婚。E“克罗旭”应为“拿侬”;“包办了拿侬全套的嫁妆”应为“送给她三打餐具作为结婚礼物”。)

15.(1)(5分)觉民就学的学堂明年暑假要招女生。(2分)听到这个消息后,琴说到时候要第一个去报名。(1分)回家后,她去找母亲商量,母亲有些犹豫,便以“时间还早”为借口结束了谈话,琴很失望。(1分))看到易卜生的《娜拉》中的几句话后,她又充满了希望,并写信给许倩如,表明了自己的决心。(1分)

(2)欧也妮偷看了堂弟的信件,得知叔父破产的事情。(2分)欧也妮对堂弟充满同情,决定把自己的积蓄送给他。(1分)堂弟把母亲留给他的镶金梳妆匣寄存在欧也妮那里。(1分)两人私定了终身。(1分)

16.(1)(2分)“得道”和“人和”。

(2)(4分)共同体现了孟子的“王道”思想。孟子主张行仁政,反对非正义的战争,并且认为决定战争的主要因素是民心的向背,他说“得民心者得天下”。

四、现代文阅读(14分)

17.(5分)B、D(B不是为了表现对故乡的爱,而是为了表现作者对有文化底蕴的事物的感怀。D是比喻手法,“说明纸所承载的意思人类永远是无法读懂的”系无中生有,本句表现了纸片所能承载的沧桑磨难,以及它的丰富内涵。答对一项得3分,答对两项得满分。)

18.(4分)这种情感是对记录了生命轨迹、承载着文化变迁的旧物旧事的感怀。(2分)从本文来看作者沉浸于:锋残毫损的毛笔、青衣江的历史联想、以前的自己、熟悉的城墙街巷、旧书旧帖、以前的纸片。(2分,每写对2点即可得1分)

19.(6分)老城市有独特的文化气息,熏染着人们,人和城市长久的磨合,水乳交融,和谐而有秩序;新城市是多元的,缺少对间的磨合和交融,空洞没有情调。(3分)将老城市和新城市进行对比,突出老城市具有新城市不具备的情调、韵味和独特的文化气息,让人沉浸,更好地表现主题。(3分)

五、语言文字运用(6分)

20.(2分)D( 首先是“人类有了语言,就标志着……”紧承原文第一句,然后②⑤结合很紧密,③与⑥结合紧密,且⑥列举了语言的作用,其后接①较为连贯。)

21.(2分) B(要根据“让人感受到阅读时的闲适与宁静”的意思来选择诗句。A项突出诗人读书不倦、乐在其中;C项突出读书而思古人;D项说读书的作用。三项均不恰当。)

22.(1)(1分)会因文化不同而表达不同。 (从上文“可见”一词可知,所填内容为总结性语句。其次上文是从两种不同的文化进行对比分析相同意思的不同表达形式。)

(2)(1分)有语病的是第④句,修改:顽固和力量(只写对序号不得分)

七、写作(70分)

(1)参照福建省高考评分标准。

(2)作文基准分为49分,以是否能做到作文基本规范性良好,议论文体特征明确,观点鲜明,分论清晰,内容充实,论证逻辑性良好为标准上下浮动评分。

【参考译文一】

韩延徽是幽州人,很有智谋,也很懂写文章。刘守光的晚年非常衰困,曾派遣参军韩延徽到契丹国去求援,契丹主对于他不行拜见礼十分生气,于是就把韩延徽发配到野外牧马。

述律后对契丹主说:“韩延徽能够操守气节而不屈服,这个人是当今的贤者,怎么能用牧马来侮辱他呢?应当以礼相待而起用他。”于是契丹主召见韩延徽,并和他谈话,非常喜欢他,于是把他当作主要的参谋人物,只要一有举动,就要去和他商量。韩延徽初到契丹时就教契丹建牙开府,修筑城郭,设立市场里巷,用来安置汉民,使每个人都有配偶,开垦种植荒田。从此以后,汉族人都各自安居乐业,逃亡的人越来越少。契丹能够威服各国,韩延徽给予了很大帮助。

没多久,韩延徽逃奔到晋阳。晋王打算把他安置在自己的幕府里,掌书记王缄很嫉妒他。韩延徽感到不能自安,所以请求回幽州看望母亲,路过真定时,在同乡人王德明家住下。王德明问他下一步到哪里去,韩延徽说:“现在河北地区都归晋国所有,应当重新回到契丹国去。”王德明说:“你叛背了契丹国,而今又要返回去,这不是去找死吗?”韩延徽说:“契丹国自从我出走后,国王如丧手目,今天我再返回契丹国,契丹国王的手目不是又完备了吗?他怎么能够杀害我呢?”等他看望了母亲以后,就又重新回到了契丹国。契丹国主听说韩延徽回来非常高兴,就好像韩延徽从天而降,国王轻拍着韩延徽的背说:“先前你去哪里了?”韩延徽说:“我很思念母亲,本想请假回去看看,但又害怕国王不答应我,所以我就私自回去了。”从此以后,契丹国主待他更加丰厚。契丹国主称皇帝时,就任命韩延徽为宰相,一直提拔到中书令。

晋王派出使者到契丹国,韩延徽借机给晋王写信,追叙了当初所以北去契丹的原因。并且说:“不是我不留恋英明的君主,也不是我不思念故乡,我之所以不能留在晋国,正是害怕王缄嫉妒我而说我的坏话。”因此又以老母相托,信中又说:“有我韩延徽在此,契丹国一定不会向南侵扰。”所以在李存勖成为后唐庄宗的时期,契丹不向南面深入侵扰,靠的是韩延徽之力。

【参考译文二】

孟子说:“得到适宜作战的时令、气候不如得到有利于作战的地形重要,得到有利于作战的地形又不如得人心上下团结重要。(比如有座)内城方圆三里、外城方圆七里的小城,敌人包围并攻打它却不能胜利。(敌人既然来)包围并攻打它,一定是得到了适宜作战的时令、气候,但是却没有胜利,这正是说明有利的时令、气候不如有利的地理形势。(又譬如,另有一座城池)城墙不是不高,护城河不是不深,(士兵们的)武器和盔甲不是不坚固锐利,粮食不是不充足;但守城的士兵们抛弃了城池离开了它,这是说明有利的地理形势又不如得人心上下团结。所以说,不能依靠划定的边疆界线来限制人民(定居而不迁走),不能依靠山川溪流的险峻巩固国防,不能依靠武器的锐利和盔甲的坚固来建立威信。施行仁政,得到人心的人,帮助支持他的人就多;施行暴政,失去民心的人,帮助支持他的人就少。缺少帮助达到极点,(连)亲属(都会)背叛他;帮助他的人多到极点,全天下的人都会顺从他。用全天下人都顺从的力量去攻打(连)亲属(都)背叛他的人,因此,(在这种情况下,)得道的君子要么不战,一战立即就会获得胜利。

占领它而使燕国的老百姓不高兴,那就不要占领它……燕国的老百姓却用饭筐装着饭,用酒壶盛着酒浆来欢迎大王您的军队,难道有别的什么原因吗?不过是想摆脱他们那水深火热的日子罢了。如果您让他们的水更深,火更热,那他们也就会转而去求其他的出路了。

高二语文试卷

(考试时间:150分钟 满分:150分)

命题人:程 华 廖章庭 张志强 马 坚 李丰胜

注意事项:1.答卷前,考生务必将班级、姓名、座号填写清楚。2.答案务必写到答题卷中。3.考试结束,考生只交答题卷,试卷自己保留。

一、语言基础题(14分,每小题2分)

1.下列加点字的读音全都正确的一项是( )

A.蜕(duì)变 轻鸢(yuān) 熨(yùn)贴 蜃气(shèng)

B.庇(pì)护 和煦(xù) 香橙(chéng) 笨拙(zhuó)

C.蜾蠃(luǒ) 解剖(pōu) 窠(kē)臼 害臊(sào)

D.粢(zī)盛 庠(yáng)序 洿(kuā)池 夭阏(è)

2.下列没有错别字的一项是( )

A.譬如 羡妒 峰拥而上 引亢高歌

B.辉惶 恍惚 宽敞明亮 步屦维艰

C.苍颉 荟集 津津乐道 天衣无缝

D.鲲鹏 磷峋 以德抱怨 慎终如始

3.下列加点字活用现象相同的一项是( )

A.晋军函陵 而相如廷叱之

B.填然鼓之 乃使其从者衣褐

C.越国以鄙远 大王必欲急臣

D.而后乃今将图南 既东封郑

4.下列加点词与现代汉语意思都不相同的一项是( )

A.行李之往来 腹犹果然

B.牺牲既成 颁白者不负戴于道路矣

C.天下莫柔弱于水 臣所以去亲戚而事君者

D.未尝有坚明约束者也 而君畏匿之,恐惧殊甚

5.下列加点词语的解释不正确的一项是( )

A.君子固穷 固:坚守

申之以孝悌之义 申:反复陈述

过而不改 过:犯错误

B.夜缒而出 缒:用绳子拴着人(或)物从上往下送

王无罪岁 罪:归罪

树之以桑 树:种植

C.抢榆枋而止 抢:触、碰

知效一官 效:胜任

举世非之而不加沮 沮:沮丧

D.善贷且成 善:善于

绝云气,负青天 绝:渡过

肆其西封 肆:肆意

6.下列各项中只含有一个通假字的一项是( )

A.三餐而反 若不阙秦,将焉取之

B.涂有饿莩而不知发 唯大王与君臣孰计议之

C.建德若偷 共其乏困

D.幼而不孙弟 拜送书于庭

7.下列与例句句式相同的一项是( )

例句: 秦城恐不可得,徒见欺

A.以其无礼于晋 B.夫晋,何厌之有

C.而君幸于赵王 D.求人可使报秦者

二、古诗文阅读(29分)

(一)阅读下面的文言文,完成8-11题。(15分)

延徽,幽州人,有智略,颇知属文。刘守光末年衰困,遣参军韩延徽求援于契丹,契丹主怒其不拜,使牧马于野。?

述律后言于契丹主曰:“延徽能守节不屈,此今之贤者,奈何辱以牧圉!宜礼而用之。”契丹主召延徽与语,悦之,遂以为谋主,举动访焉。延徽始教契丹建牙开府,筑城郭,立市里,以处汉人,使各有配偶,垦艺荒田。由是汉人各安生业,逃亡者益少。契丹威服诸国,延徽有助焉。?

顷之,延徽逃奔晋阳。晋王欲置之幕府,掌书记王缄疾之。延徽不自安,求东归省母,过真定,止于乡人王德明家。德明问所之,延徽曰:“今河北皆为晋有,当复诣契丹耳。”德明曰:“叛而复往,得无取死乎!”延徽曰:“彼自吾来,如丧手目;今往诣之,彼手目复完,安肯害我!”既省母,遂复入契丹。契丹主闻其至,大喜,如自天而下,拊其背曰:“向者何往?”延徽曰:“思母,欲告归,恐不听,故私归耳。”契丹主待之益厚。及称帝,以延徽为相,累迁至中书令。?

晋王遣使至契丹,延徽寓书于晋王,叙所以北去之意,且曰:“非不恋英主,非不思故乡,所以不留,正惧王缄之谗耳。”因以老母为托,且曰:“延徽在此,契丹必不南牧。”故终同光之世,契丹不深入为寇,延徽之力也。? (《资治通鉴·后梁记》)

8.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.颇知属文 属文:写文章?

B.思母,欲告归 告归:告假回家

C.累迁至中书令 累迁:多次升迁

D.延徽寓书于晋王 寓书:呈奏折?

9.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.契丹主待之益厚? 夫晋,何厌之有

B.使牧马于野? 以其无礼于晋

C.筑城郭,立市里,以处汉人? 以此知之,故欲往

D.所以不留,正惧王缄之谗耳? 吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

10.下列对原文的叙述和分析,不正确的一项是( ) (3分)

A.延徽本来是作为后梁使者去契丹搬救兵,结果由于没当面行大礼而被扣留并发配去放马。

B.述律后的知人和契丹主的善任,使延徽在契丹国逐渐被重用,并发挥作用。

C.延徽从契丹逃回后,向朋友王德明表达了重返契丹的想法,朋友表示支持。

D.延徽大行不顾细谨,失小节而成大德,在复杂的形势下,灵活地处理了民族间的关系。

11.翻译下列句子(6分)

(1)此今之贤者,奈何辱以牧圉!(3分)

(2)拊其背曰:“向者何往?” (3分)

(二)默写常见的名句名篇(8分)

12.补写出下列名句名篇中的空缺部分。?

(1) ,而不知其所止。(苏轼《赤壁赋》)

(2)知不可乎骤得, 。(苏轼《赤壁赋》)

(3)相与枕藉乎舟中, 。(苏轼《赤壁赋》)

(4) ,内无应门五尺之僮。(李密《陈情表》)

(5) ,不矜名节。(李密《陈情表》)

(6) ,惠风和畅。(王羲之《兰亭集序》)

(7)郡邑浮前浦, 。(王维《汉江临眺》)

(8) ,一川碎石大如斗。(岑参《走马川行奉送出师西征》)

(三)古代诗歌阅读(6分)

13. 阅读下面这首诗歌,回答问题。(6分)

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

【注】此诗写于安史之乱和长安被陷之时。

(1)诗题中的“九日”指的是哪一个传统节日?从诗中可以看出古代这个节日有哪些习俗?(2分)

(2)“遥怜故园菊,应傍战场开”表达了诗人怎样的思想感情?请简要分析。(4分)

三、文学名著、文化经典阅读(16分)

(一)文学名著阅读 (10分)

14.下列各项中对作品故事情节的叙述不正确的两项是( )( )(5分)

A. 高家捉鬼后的第二天,觉慧去看祖父,祖父一反常态,温和地和他说话,要他把觉民喊回来,说冯家的亲事暂时不提了。(巴金《家》)

B.冯乐山想把自己的侄孙女许配给觉民。觉民向大哥觉新求助。觉新因为梅的死,不愿让觉民和琴重蹈自己的覆辙,他和三弟觉慧一起帮助觉民逃离了公馆。(巴金《家》)

C. 梅去世的消息传来,觉新受到极大的刺激,他怀着极其悲痛的心情料理了梅的后事。在向灵柩告别时,觉慧没有哭,也没有悲哀,他有的是满腹的愤怒。(巴金《家》)

D.老葛朗台知道欧也妮把私房钱给了堂弟,大怒,把她关在房间里。克罗旭得知后,提醒他欧也妮拥有母亲去世后的遗产继承权,劝他善待欧也妮。(巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》)

E. 老葛朗台去世后,欧也妮继承了全部家产,她一次性支付了克罗旭整年的薪金,并在拿侬结婚时,包办了拿侬全套的嫁妆。(巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》)

15.简答题(任选一题)(5分)

(1)阅读下面的《家》选段,回答问题。

“真的?”她问道,还带了一点不相信的样子。她疑心他在跟她开玩笑。

“当然是真的。你看我什么时候说过谎话?”觉民正经地说,又回头看一眼站在旁边的觉慧,加了一句:“你不相信,可以问三弟。”

“我并没有说不相信你,不过这个好消息来得太突然了,”琴兴奋地含笑说。

“好消息”是什么?琴听到好消息后做了哪些事情?请简述相关情节。(5分)

(2)阅读下面《欧也妮·葛朗台》选段,回答问题。

欧也妮进房把烛火放在桌上,声音发抖地说“弟弟,我做了一件非常对不起你的事;但是要是你肯宽恕的话,上帝也会原谅我的罪过。”

欧也妮做了什么对不起她堂弟的事?紧接着发生了哪些事?请简述相关情节。(5分)

选( )题

(二)文化经典阅读(6分)

16.阅读下面《孟子》选段,完成后面的题目。(6分)

孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭①,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民②不以封疆之界,固国③不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔④

之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。” (选自《孟子·公孙丑下》)

注:①郭:在城的外围加筑的一道城墙,即外城。②域民:限制人民。③固:使动用法。固国:使国防坚固。④亲戚:指内外亲戚。畔:通“叛”。

(1)“君子有不战,战必胜矣”的根本原因是什么?请简要括。(2分)

(2)结合上面选段内容,你认为共同体现了孟子的什么思想?(4分)

取之而燕民不悦,则勿取……箪食壶浆,以迎王师。岂有他哉?避水火也。如水益深,如火益热,亦运而已矣。 (选自《孟子·梁惠王下》)

四、现代文阅读(15分)

阅读下面的文字,完成17—19题。

有一种情感叫沉浸

朱以撒

①又一杆毛笔走到了使用的尽头,锋残毫损。我照例把它投入书桌里边那只大笔筒里。那只笔筒已经搁置了许多这一类毛笔——当它们不再被使用时,就没有什么价值,理应废弃,我想起隋人智永,许多用过的烂笔头珍惜地集中着,庄重地埋了起来,名曰笔冢,一定有一种感情附着于上。笔筒里这些旧笔,时日长了落满了灰尘,蜘蛛在上边爬过,牵起网络,旧笔储存了我生命曾经走过的那一段过程,或者说,许多时光在毫端的挥洒中过去了。

②旧物,失去使用价值之后依然不忍舍弃,准是另一种价值开始了它的旅程。

③周六的早晨,又一次站在建溪畔。已经有些寒意,建溪流过的这个小城,永远是水气迷蒙,潮气华滋,颓废的古城墙上爬满了绿色的藤本植物。在这夏日的枯水时节,建溪缓缓地流,和梅雨时的汹涌气势已经不同。此时,我面对着它,按说是没有太多特色可供描绘,只是一条闽江的支流有这么一个名字,却远远超过了我对于河流本身的想像。老人说,建溪不是一条河,而是一个人,是一位宛如青衣的女子。青衣?多么美的一个人物,幽怨、哀婉、凄美。静观这条溪的眼光如水,忽地听到旁边一位姑娘用食指指着波光粼粼对着男友叫道:“看,我的衣服在溪水中是青色的”,心弦莫名地弹了一下。

④一座熟悉的城墙拆毁了,一条熟悉的街巷消失了,对于拥有体验并一直习惯地享用它的文化气息的人,不论书生艺人,还是引车卖浆者,都会有一种莫名的空洞。至少,他们不能在清晨聚会一起松动筋骨,叙一叙寻常百姓的小小乐趣。后来,不伦不类仿欧式的建筑耸立起来,内心的空洞却丝毫没有填上。一个独到的城市,是由久居其间的居民行止来体现的——说话的口气、神情还有动作.他们被老城市的气息熏染着,老城市成了一个巨大的储存器,储存着浓郁的民风、礼仪;街巷、门楣、梁,匾额透露着和居住者同样的情调。而新兴城市是多元的,没有一种和谐的秩序,需要很长久的磨合,人和城市才能交融如水乳。

⑤一本书,一本帖,时间长了,外表的品相卷了毛边,掉了封皮,里边任我随意地画了许多记号,随手翻,就到了我要的那一页,想看的那个字。一本簇新的书就没有这般便利,它停留在陌生状态上,像一匹野马,没有被骑手驯服,书页边缘带着机器切割的锋利和油墨的味道。没有翻动,生分得生出一段距离。一次又一次翻动,甚至卷起、袖起,随主人走天下。带着温度的手指时常指动,它温顺起来。边角的锋棱磨钝,品相越来越老,蕴涵越来越多,手泽、目光、笔迹,甚至有一次不小心掉落在泥泞里。有的书的观念的确改变了我,同时我也把一些不愿苟同的意思标明在空白处,构成另一个走向。这样,待我翻到它老了时,渗透了我太多的精神。一些旧书让人痴迷地收藏,就融入了阅读者这一部分情调。

⑥纸本太经不起折腾了。但也是这种最柔弱的纸,薄如蝉冀地承栽起沉重无比的文字——那些性命攸关的生死状、家庭纠葛的契约、情爱的表白,都由一纸墨气固定下来,像一位稚嫩孩童挑起千斤重担,还不让她松懈下来。没有哪一片纸的存在不受剥蚀。纸质酥了,干脆了,字迹一脸沧桑,却不会淡去。这时,真怕有人不慎失手,字迹随纸裂为碎片。这样的纸片,尺牍大小,沉重千钧。家庭的后人对先人的认识,包括感恩或怨恨,大都缘于这些纸片。没有这些纸片的人,回忆先人,满目空洞。我十分感慨保存完好的家庭,从一代一代文字的积累中,见出一个家庭的悠久;从昏黄的纸色中,展开寂寥广大的世界,任想象去填充。其实,一张能够幸运躲过战乱、水火、迁徒磨难的纸,即便空白,也是一个幽深的海。

⑦时间一直向前,像不停歇下来的马车,奔走中崭新的车厢成为陈旧,盛满过往的陈渣。每个人在面向前方的同时,另一方面正对着过去,感受着旧物,牵挂着旧事——时光宛如青衣,她没有消逝,正是由于她的韵味,真切地沉浸在遥远之处。

(选自《朱以撒散文精选》,有删改)

17.下列对文章内容的概括和分析,不正确的两项是( )( )(5分)

A.第①段中,作者之所以会想起智永“笔冢”的故事,是因为他与智永一样,对旧笔充满了深厚的感情。

B.作者讲述故乡建溪与青衣的怀想,主要是为了表现故乡的古老神秘,以及作者对故乡的热爱。

C.“旧物,失去使用价值之后依然不忍舍弃,准是另一种价值开始了它的旅程”这句话承上启下,并引出主题,突出旧物的另一种价值。

D.第⑥段“一张能够幸运躲过战乱、水火、迁徙磨难的纸,即便空白,也是一个幽深的海。”此句“是一个幽深的海”运用拟人的手法,说明纸所承载的意思人类永远是无法读懂的。

E.最后一段作用在于篇末点题,意味隽永,点明虽时光流逝,但那些旧物不会消失,它将转化成情感,长久地留在人们的精神中。

18.文章题目是“有一种情感叫沉浸”, 这究竟是一种怎样的情感?从本文来看,作者沉浸在哪些旧物和旧事中?(4分)

19.文章第④段写老城市和新城市,它们各有什么特点,作者写它们有什么用意?请分析。(6分)

五、语言文字运用(6分)

20.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )(2分)

混沌初开,人猿相别。 所谓知识就是力量,知识是语言的定型化产品。说到底,语文就是力量。

①可想而知,没有语文的世界将会是什么样子。

②语言,是人类思维的外化,智慧的物化,说在口头上的叫“语”,写在书面上的叫“文”。

③人生在世,靠语文进行学习、工作、生活,语文是人们须臾不可缺少的工具。

④人类有了语言,就标志着人类摆脱了愚昧、野蛮,进入文明、开化的时代。

⑤语文就是口头语和书面语的合称。生活的外延有多大,语言的外延就有多大。

⑥交际交流,表达情意,人们利用语文这个工具“接受”或“表达”自己的精神思想,创造发明,形成认识论、世界观,铸造宏伟的文学殿堂,推进世界向前发展。

A.④②③⑤①⑥ B.②④③⑤⑥① C.②④⑤③①⑥ D.④②⑤③⑥①

21.在下面语段的横线处填入诗句,最恰当的一项是( )(2分)

中华民族也是一个酷爱读书的民族。唐代刘禹锡的诗句“ , ”,让人感受到阅读时的闲适与宁静。“青灯有味似儿时”,是南宋陆放翁对儿时读书情景的追念。至于流传千古的“凿壁偷光”“囊萤映雪”等典故,“头悬梁,锥刺股”式的苦读,那种对书的迷恋则让人心生敬畏。

A.书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲 B.数间茅屋闲临水,一盏秋灯夜读书

C.两三竿竹见君子,十万卷书思古人 D.鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书

22.阅读下面的文字,完成下列题目。(2分)

①习语带有鲜明的文化色彩。②在汉语中说“犟得像头牛”,在英语中却说“犟得像头骡子”;③汉语中说“力大如牛”,在英语中却说“力大如马”,④因为在西方文化中,“骡子”和“马”分别代表力量和顽固。⑤可见,意思相同的习语 。

(1)把第⑤句画横线处结论性的句子补写完整。(1分)

(2)①-④句中有一处语病,请找出并修改。(1分)

有语病的是第 句,修改:

六、写作(70分)

23.阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中,在碰到难以解决的问题时,有人说,应该坚持,不能放弃,成功往往就在于再坚持一下;也有人说,应该果断放弃,另找别的途径,不能在等待中蹉跎了岁月。

请以“放弃”为话题,自定立意,自拟题目,写一篇800字以上的议论文。

宁德市五校教学联合体2014-2015学年第一学期期中统一考试

高二语文参考答案

一、语言基础题(14分,每小题2分)

1. C(A蜕变tuì 蜃气(shèn) B庇护bì 笨拙zhuō D庠序xiáng 洿池wū)

2. C(A蜂拥而上 引吭高歌 B辉煌 步履维艰 D嶙峋 以德报怨 )

3. B(A名作动,名作状;B名作动;C形作名,形容词使动用法;D名作动,名作状)

4. A(A行李:出使的人;果然:很饱的样子;B牺牲:祭祀用的牲畜;C亲戚:指父母兄弟,家里亲人;D约束:盟约)

5. D(绝:直上穿过,肆:延伸,扩张)

6. A(A反通返B涂通途,莩通殍,孰通熟C建通健,共通供D孙通逊, 庭通廷)

7. C(都是被动句)

二、古诗文阅读(29分)

(一)文言文阅读(15分,选择题每题3分)

8.D(寓书:寄信。“寓”有“寄”“托”之意)

9.D(①代词②宾语前置的标志;B.于:介词“在”,“对”;C.以:用来,表目的;凭D.所以:……的原因)??

10.C(朋友表示反对)?

11(1)(3分)这个人是当今的贤者,怎么能用牧马来侮辱他呢?(判断句1分,奈何1分,状语后置1分)

(2)(3分)国王轻拍着韩延徽的背说:“先前你去哪里了?”?(“拊”1分,“向者”1分,“何往”1分)

(二)默写常见的名句名篇(8分,每题1分)

12. (1)浩浩乎如凭虚御风

(2)托遗响于悲风

(3)不知东方之既白

(4)外无期功强近之亲

(5)本图宦达

(6)天朗气清

(7)波澜动远空

(8)轮台九月风夜吼

(三)古代诗歌阅读(6分)

13.(1)重阳节(1分);登高、喝(菊花)酒、赏菊(簪菊花)等习俗。(只答一个不得分,答2个以上得1分)

(2)两句诗表达了诗人的思乡之情,(1分)寄托了诗人对国事的忧虑和对早日平定安史之乱的渴望。(1分)诗句以想像的手法描绘了纷飞战火的长安故园,残垣断壁间寂寞开放的菊花。以写故园菊来写长安,让读者仿佛看到一幅鲜明的战乱图。(2分)(意对即可)

三、文学名著、文化经典阅读(16分)

14.B E(B梅的死并未让觉新觉悟,他也没有和三弟觉慧一起帮助二弟觉民逃婚。E“克罗旭”应为“拿侬”;“包办了拿侬全套的嫁妆”应为“送给她三打餐具作为结婚礼物”。)

15.(1)(5分)觉民就学的学堂明年暑假要招女生。(2分)听到这个消息后,琴说到时候要第一个去报名。(1分)回家后,她去找母亲商量,母亲有些犹豫,便以“时间还早”为借口结束了谈话,琴很失望。(1分))看到易卜生的《娜拉》中的几句话后,她又充满了希望,并写信给许倩如,表明了自己的决心。(1分)

(2)欧也妮偷看了堂弟的信件,得知叔父破产的事情。(2分)欧也妮对堂弟充满同情,决定把自己的积蓄送给他。(1分)堂弟把母亲留给他的镶金梳妆匣寄存在欧也妮那里。(1分)两人私定了终身。(1分)

16.(1)(2分)“得道”和“人和”。

(2)(4分)共同体现了孟子的“王道”思想。孟子主张行仁政,反对非正义的战争,并且认为决定战争的主要因素是民心的向背,他说“得民心者得天下”。

四、现代文阅读(14分)

17.(5分)B、D(B不是为了表现对故乡的爱,而是为了表现作者对有文化底蕴的事物的感怀。D是比喻手法,“说明纸所承载的意思人类永远是无法读懂的”系无中生有,本句表现了纸片所能承载的沧桑磨难,以及它的丰富内涵。答对一项得3分,答对两项得满分。)

18.(4分)这种情感是对记录了生命轨迹、承载着文化变迁的旧物旧事的感怀。(2分)从本文来看作者沉浸于:锋残毫损的毛笔、青衣江的历史联想、以前的自己、熟悉的城墙街巷、旧书旧帖、以前的纸片。(2分,每写对2点即可得1分)

19.(6分)老城市有独特的文化气息,熏染着人们,人和城市长久的磨合,水乳交融,和谐而有秩序;新城市是多元的,缺少对间的磨合和交融,空洞没有情调。(3分)将老城市和新城市进行对比,突出老城市具有新城市不具备的情调、韵味和独特的文化气息,让人沉浸,更好地表现主题。(3分)

五、语言文字运用(6分)

20.(2分)D( 首先是“人类有了语言,就标志着……”紧承原文第一句,然后②⑤结合很紧密,③与⑥结合紧密,且⑥列举了语言的作用,其后接①较为连贯。)

21.(2分) B(要根据“让人感受到阅读时的闲适与宁静”的意思来选择诗句。A项突出诗人读书不倦、乐在其中;C项突出读书而思古人;D项说读书的作用。三项均不恰当。)

22.(1)(1分)会因文化不同而表达不同。 (从上文“可见”一词可知,所填内容为总结性语句。其次上文是从两种不同的文化进行对比分析相同意思的不同表达形式。)

(2)(1分)有语病的是第④句,修改:顽固和力量(只写对序号不得分)

七、写作(70分)

(1)参照福建省高考评分标准。

(2)作文基准分为49分,以是否能做到作文基本规范性良好,议论文体特征明确,观点鲜明,分论清晰,内容充实,论证逻辑性良好为标准上下浮动评分。

【参考译文一】

韩延徽是幽州人,很有智谋,也很懂写文章。刘守光的晚年非常衰困,曾派遣参军韩延徽到契丹国去求援,契丹主对于他不行拜见礼十分生气,于是就把韩延徽发配到野外牧马。

述律后对契丹主说:“韩延徽能够操守气节而不屈服,这个人是当今的贤者,怎么能用牧马来侮辱他呢?应当以礼相待而起用他。”于是契丹主召见韩延徽,并和他谈话,非常喜欢他,于是把他当作主要的参谋人物,只要一有举动,就要去和他商量。韩延徽初到契丹时就教契丹建牙开府,修筑城郭,设立市场里巷,用来安置汉民,使每个人都有配偶,开垦种植荒田。从此以后,汉族人都各自安居乐业,逃亡的人越来越少。契丹能够威服各国,韩延徽给予了很大帮助。

没多久,韩延徽逃奔到晋阳。晋王打算把他安置在自己的幕府里,掌书记王缄很嫉妒他。韩延徽感到不能自安,所以请求回幽州看望母亲,路过真定时,在同乡人王德明家住下。王德明问他下一步到哪里去,韩延徽说:“现在河北地区都归晋国所有,应当重新回到契丹国去。”王德明说:“你叛背了契丹国,而今又要返回去,这不是去找死吗?”韩延徽说:“契丹国自从我出走后,国王如丧手目,今天我再返回契丹国,契丹国王的手目不是又完备了吗?他怎么能够杀害我呢?”等他看望了母亲以后,就又重新回到了契丹国。契丹国主听说韩延徽回来非常高兴,就好像韩延徽从天而降,国王轻拍着韩延徽的背说:“先前你去哪里了?”韩延徽说:“我很思念母亲,本想请假回去看看,但又害怕国王不答应我,所以我就私自回去了。”从此以后,契丹国主待他更加丰厚。契丹国主称皇帝时,就任命韩延徽为宰相,一直提拔到中书令。

晋王派出使者到契丹国,韩延徽借机给晋王写信,追叙了当初所以北去契丹的原因。并且说:“不是我不留恋英明的君主,也不是我不思念故乡,我之所以不能留在晋国,正是害怕王缄嫉妒我而说我的坏话。”因此又以老母相托,信中又说:“有我韩延徽在此,契丹国一定不会向南侵扰。”所以在李存勖成为后唐庄宗的时期,契丹不向南面深入侵扰,靠的是韩延徽之力。

【参考译文二】

孟子说:“得到适宜作战的时令、气候不如得到有利于作战的地形重要,得到有利于作战的地形又不如得人心上下团结重要。(比如有座)内城方圆三里、外城方圆七里的小城,敌人包围并攻打它却不能胜利。(敌人既然来)包围并攻打它,一定是得到了适宜作战的时令、气候,但是却没有胜利,这正是说明有利的时令、气候不如有利的地理形势。(又譬如,另有一座城池)城墙不是不高,护城河不是不深,(士兵们的)武器和盔甲不是不坚固锐利,粮食不是不充足;但守城的士兵们抛弃了城池离开了它,这是说明有利的地理形势又不如得人心上下团结。所以说,不能依靠划定的边疆界线来限制人民(定居而不迁走),不能依靠山川溪流的险峻巩固国防,不能依靠武器的锐利和盔甲的坚固来建立威信。施行仁政,得到人心的人,帮助支持他的人就多;施行暴政,失去民心的人,帮助支持他的人就少。缺少帮助达到极点,(连)亲属(都会)背叛他;帮助他的人多到极点,全天下的人都会顺从他。用全天下人都顺从的力量去攻打(连)亲属(都)背叛他的人,因此,(在这种情况下,)得道的君子要么不战,一战立即就会获得胜利。

占领它而使燕国的老百姓不高兴,那就不要占领它……燕国的老百姓却用饭筐装着饭,用酒壶盛着酒浆来欢迎大王您的军队,难道有别的什么原因吗?不过是想摆脱他们那水深火热的日子罢了。如果您让他们的水更深,火更热,那他们也就会转而去求其他的出路了。

同课章节目录