10 劝学、师说 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 10 劝学、师说 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 634.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 20:44:15 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

劝 学

荀子

劝 学

《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

一、作为文言文

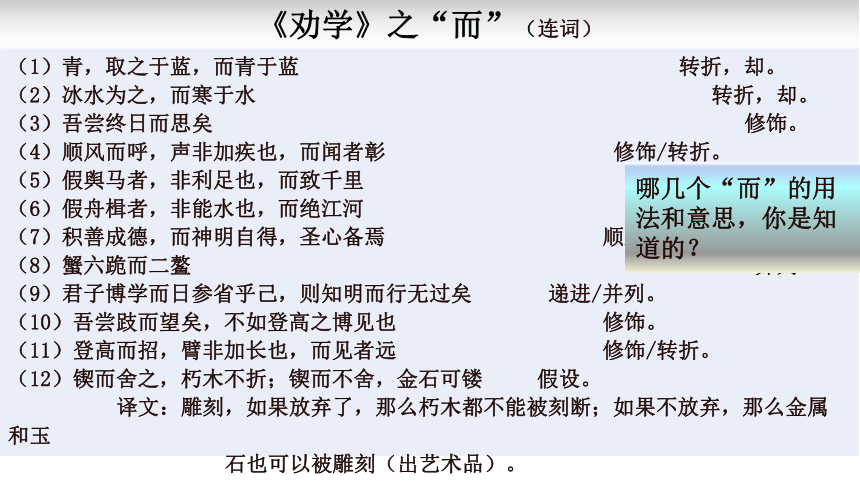

《劝学》之“而”(连词)

(1)青,取之于蓝,而青于蓝 转折,却。

(2)冰水为之,而寒于水 转折,却。

(3)吾尝终日而思矣 修饰。

(4)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰 修饰/转折。

(5)假舆马者,非利足也,而致千里 转折。

(6)假舟楫者,非能水也,而绝江河 转折。

(7)积善成德,而神明自得,圣心备焉 顺承/因果。

(8)蟹六跪而二鳌 并列。

(9)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣 递进/并列。

(10)吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 修饰。

(11)登高而招,臂非加长也,而见者远 修饰/转折。

(12)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂 假设。

译文:雕刻,如果放弃了,那么朽木都不能被刻断;如果不放弃,那么金属和玉

石也可以被雕刻(出艺术品)。

哪几个“而”的用法和意思,你是知道的?

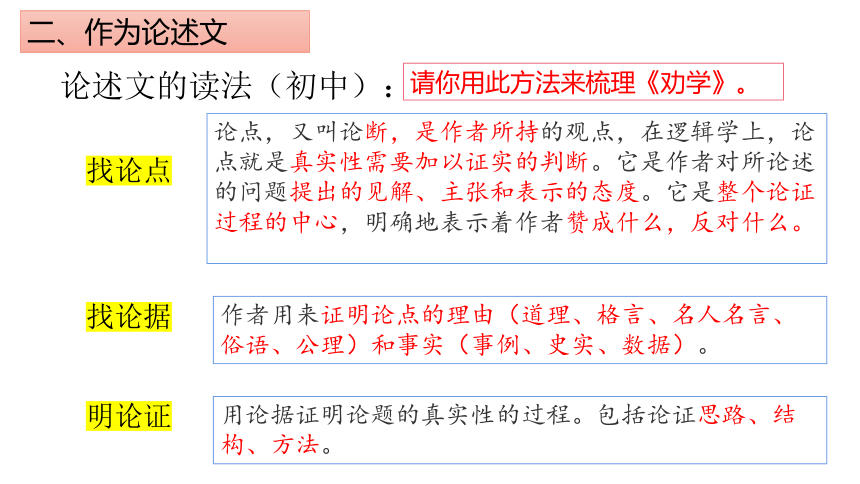

论述文的读法(初中):

找论点

论点,又叫论断,是作者所持的观点,在逻辑学上,论点就是真实性需要加以证实的判断。它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。它是整个论证过程的中心,明确地表示着作者赞成什么,反对什么。

作者用来证明论点的理由(道理、格言、名人名言、俗语、公理)和事实(事例、史实、数据)。

找论据

用论据证明论题的真实性的过程。包括论证思路、结构、方法。

明论证

请你用此方法来梳理《劝学》。

二、作为论述文

劝 学

《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

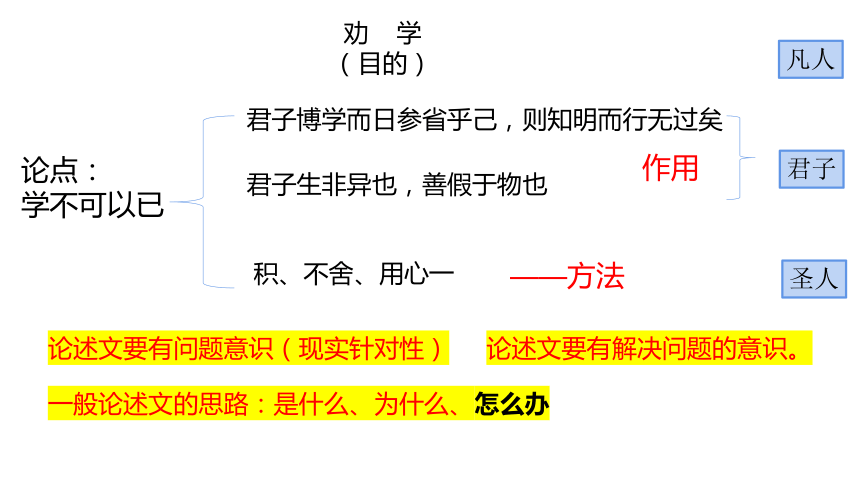

劝 学

(目的)

论点:

学不可以已

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

君子生非异也,善假于物也

积、不舍、用心一

作用

——方法

论述文要有解决问题的意识。

一般论述文的思路:是什么、为什么、怎么办

凡人

君子

圣人

论述文要有问题意识(现实针对性)

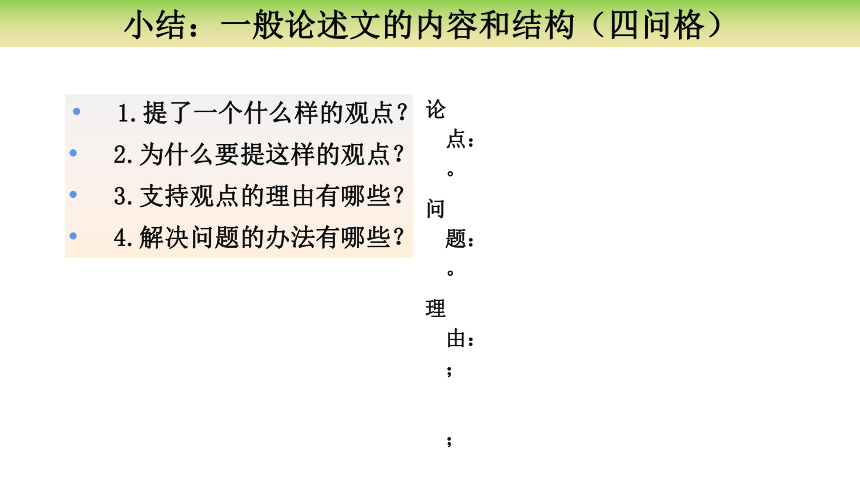

1.提了一个什么样的观点?

2.为什么要提这样的观点?

3.支持观点的理由有哪些?

4.解决问题的办法有哪些?

论点: 。

问题: 。

理由: ;

;

。

办法: 。

小结:一般论述文的内容和结构(四问格)

劝 学

《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

三、关于论证方法

比喻论证:比喻者与被比喻者之间类相异而理相同(相似性)。

三、关于论证方法

青出于蓝、冰寒于水、輮木为轮、木受绳直、金就砺利

跂而望矣、登高而招、顺风而呼、假舆马者、假舟楫者

积土成山、积水成渊——不积跬步、不积小流

骐骥一跃——驽马十驾

锲而舍之——锲而不舍

蚓——蟹

作用:生动形象,浅显易懂。

提高改变

过程艰苦

实践

利用条件

对比论证:将事物的正反两面或矛盾点进行比较,揭露事物本质,

呈现观点态度,增强说服力。

论点:

问题:

理由:

办法:

小结:《劝学》四问格及论证方法

学习半途而废

学习能改变原有的状态、弥补不足

学不可以已

整体结构:是什么,为什么,怎么办

比喻

对比

要学习,还需要借助外力

积累、坚持、专一不可少

博学

参省

假物

积善

凡人

君子

圣人

1.提了一个什么样的观点?

2.为什么要提这样的观点?

3.支持观点的理由有哪些?

4.解决问题的办法有哪些?

论点: 。

问题: 。

理由: ;

;

。

办法: 。

小结:一般论述文的内容和结构(四问格)

预习作业:请你用用四问格来分析《师说》的内容和结构。

论点:

问题:

理由:

办法:

师 说 韩愈

耻学于师

1.不明“从师”含义(授之书而习其句读者)(原因)

2.士大夫耻学于师:位卑则足羞,官盛则近谀(原因)

3.士大夫之智乃不及不耻相师之巫医乐师百工(结果)

1.必有师,师道

2.无常师

3.不拘于时

要从师!

师道之不传也久矣

社会风气

针对现实

《教材全解》:“提出观点(‘古之学者必有师’ ),托古言事”——本文的论点是“古之学者必有师”吗?

论点,议论中阐述和论证的观点、主张。

1. 师者,所以传道受业解惑也。

2.人皆有惑。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师 说 韩愈

“古之学者必有师”,既然不是论点,删去可好?

①具有震慑力;②暗含要从师;③引出师作用;

④与下文对照;⑤与倡古有关。

1.古之学者必有师。

2.嗟乎!师道之不传也久矣!

3.圣人无常师。

4.李蟠,不拘于时,学于余。

韩愈这样的行文布局有何妙处呢?

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? 爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐同师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

师 说 韩愈

那现实的状况是怎样的呢?韩愈对此又有什么态度?

①耻学于师:愚。(古今)②小学而大遗:不明。(长少)

③群聚而笑:智不及贱。(贵贱)

批评,痛心,担忧

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

师 说 韩愈

韩愈用一古一今两个例子在文中有什么作用?

①指明从师的内容、途径、原则;

②与今之众人的不从师形成对照;

③用一古一今两例,增强说服力;

④表达劝谏众人从师学道的态度。

以例

说理

1.古之学者必有师。

2.嗟乎!师道之不传也久矣!

3.圣人无常师。

4.李蟠,不拘于时,学于余。

要从师

正相反

圣益圣

医治愚

对症下药:对比说必要,举例明重要

作用,必要性,原则为“师道”。

对比:圣愚更加悬殊;小学而大遗;

尊卑贵贱与智力高下成反比。

阐明:师道的必要性和重要性。

举例:无常师的原则。(圣益圣)

举例:倡导师道。(医治:愚益愚)

依据上面图示,说说韩愈说理的合理性?

论点: 。

问题: 。

理由: ;

;

。

办法: 。

一般论述文的内容和结构

①揭示现实,提出针对性观点。

②提出观点,揭现象以示必要。

论述文写作使命:解决问题

①说理顺序的合理性。

②事、理,正反说理。

①与理由相对应。

②注意切实可行。

恰当引用

劝 学

荀子

劝 学

《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

一、作为文言文

《劝学》之“而”(连词)

(1)青,取之于蓝,而青于蓝 转折,却。

(2)冰水为之,而寒于水 转折,却。

(3)吾尝终日而思矣 修饰。

(4)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰 修饰/转折。

(5)假舆马者,非利足也,而致千里 转折。

(6)假舟楫者,非能水也,而绝江河 转折。

(7)积善成德,而神明自得,圣心备焉 顺承/因果。

(8)蟹六跪而二鳌 并列。

(9)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣 递进/并列。

(10)吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 修饰。

(11)登高而招,臂非加长也,而见者远 修饰/转折。

(12)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂 假设。

译文:雕刻,如果放弃了,那么朽木都不能被刻断;如果不放弃,那么金属和玉

石也可以被雕刻(出艺术品)。

哪几个“而”的用法和意思,你是知道的?

论述文的读法(初中):

找论点

论点,又叫论断,是作者所持的观点,在逻辑学上,论点就是真实性需要加以证实的判断。它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。它是整个论证过程的中心,明确地表示着作者赞成什么,反对什么。

作者用来证明论点的理由(道理、格言、名人名言、俗语、公理)和事实(事例、史实、数据)。

找论据

用论据证明论题的真实性的过程。包括论证思路、结构、方法。

明论证

请你用此方法来梳理《劝学》。

二、作为论述文

劝 学

《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝 学

(目的)

论点:

学不可以已

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

君子生非异也,善假于物也

积、不舍、用心一

作用

——方法

论述文要有解决问题的意识。

一般论述文的思路:是什么、为什么、怎么办

凡人

君子

圣人

论述文要有问题意识(现实针对性)

1.提了一个什么样的观点?

2.为什么要提这样的观点?

3.支持观点的理由有哪些?

4.解决问题的办法有哪些?

论点: 。

问题: 。

理由: ;

;

。

办法: 。

小结:一般论述文的内容和结构(四问格)

劝 学

《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

三、关于论证方法

比喻论证:比喻者与被比喻者之间类相异而理相同(相似性)。

三、关于论证方法

青出于蓝、冰寒于水、輮木为轮、木受绳直、金就砺利

跂而望矣、登高而招、顺风而呼、假舆马者、假舟楫者

积土成山、积水成渊——不积跬步、不积小流

骐骥一跃——驽马十驾

锲而舍之——锲而不舍

蚓——蟹

作用:生动形象,浅显易懂。

提高改变

过程艰苦

实践

利用条件

对比论证:将事物的正反两面或矛盾点进行比较,揭露事物本质,

呈现观点态度,增强说服力。

论点:

问题:

理由:

办法:

小结:《劝学》四问格及论证方法

学习半途而废

学习能改变原有的状态、弥补不足

学不可以已

整体结构:是什么,为什么,怎么办

比喻

对比

要学习,还需要借助外力

积累、坚持、专一不可少

博学

参省

假物

积善

凡人

君子

圣人

1.提了一个什么样的观点?

2.为什么要提这样的观点?

3.支持观点的理由有哪些?

4.解决问题的办法有哪些?

论点: 。

问题: 。

理由: ;

;

。

办法: 。

小结:一般论述文的内容和结构(四问格)

预习作业:请你用用四问格来分析《师说》的内容和结构。

论点:

问题:

理由:

办法:

师 说 韩愈

耻学于师

1.不明“从师”含义(授之书而习其句读者)(原因)

2.士大夫耻学于师:位卑则足羞,官盛则近谀(原因)

3.士大夫之智乃不及不耻相师之巫医乐师百工(结果)

1.必有师,师道

2.无常师

3.不拘于时

要从师!

师道之不传也久矣

社会风气

针对现实

《教材全解》:“提出观点(‘古之学者必有师’ ),托古言事”——本文的论点是“古之学者必有师”吗?

论点,议论中阐述和论证的观点、主张。

1. 师者,所以传道受业解惑也。

2.人皆有惑。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师 说 韩愈

“古之学者必有师”,既然不是论点,删去可好?

①具有震慑力;②暗含要从师;③引出师作用;

④与下文对照;⑤与倡古有关。

1.古之学者必有师。

2.嗟乎!师道之不传也久矣!

3.圣人无常师。

4.李蟠,不拘于时,学于余。

韩愈这样的行文布局有何妙处呢?

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? 爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐同师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

师 说 韩愈

那现实的状况是怎样的呢?韩愈对此又有什么态度?

①耻学于师:愚。(古今)②小学而大遗:不明。(长少)

③群聚而笑:智不及贱。(贵贱)

批评,痛心,担忧

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

师 说 韩愈

韩愈用一古一今两个例子在文中有什么作用?

①指明从师的内容、途径、原则;

②与今之众人的不从师形成对照;

③用一古一今两例,增强说服力;

④表达劝谏众人从师学道的态度。

以例

说理

1.古之学者必有师。

2.嗟乎!师道之不传也久矣!

3.圣人无常师。

4.李蟠,不拘于时,学于余。

要从师

正相反

圣益圣

医治愚

对症下药:对比说必要,举例明重要

作用,必要性,原则为“师道”。

对比:圣愚更加悬殊;小学而大遗;

尊卑贵贱与智力高下成反比。

阐明:师道的必要性和重要性。

举例:无常师的原则。(圣益圣)

举例:倡导师道。(医治:愚益愚)

依据上面图示,说说韩愈说理的合理性?

论点: 。

问题: 。

理由: ;

;

。

办法: 。

一般论述文的内容和结构

①揭示现实,提出针对性观点。

②提出观点,揭现象以示必要。

论述文写作使命:解决问题

①说理顺序的合理性。

②事、理,正反说理。

①与理由相对应。

②注意切实可行。

恰当引用

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读