第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 单元检测(学生版+答案版)高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 单元检测(学生版+答案版)高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 19:07:34 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

单元检测(四)

一、选择题(每题3分,共36分)

1.(2022·咸阳高三阶段练习)明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A.内阁下辖六部 B.首辅就是宰相

C.宦官握有实权 D.内阁本质不变

2.(2022·资阳一模)明中后期,士大夫对“倭患”十分关注,胡宗宪的《筹海图编》记载了抗击倭寇中几次大战争的经过;王在晋的《海防纂要》则全面系统地总结了防御倭寇的策略;此外,《虔台倭纂》也是一部以“防倭御倭”为主要目的的著述。这类著作的出现( )

A.巩固了当时的朝贡体系

B.彰显了士人的海防意识

C.促进了海外贸易的发展

D.完善了明朝的防御体系

3.据下表可知,明太祖( )

洪武四年(1371年) 在朝廷设立大同卫都指挥使司,同时修筑东胜卫,以连接山西诸卫与宁夏诸卫,控扼河套

洪武六年(1373年) 明太祖“命大将军徐达等备山西、北平边,谕令各上方略……诏诸王近塞者,每岁秋,勒兵巡边”

A.凭借长城抵御外敌 B.统治时期边患严重

C.调整地方行政区划 D.重视巩固北部边防

4.据《清世宗实录》记载:雍正十年以前谕旨的发布多为“谕内阁”“谕大学士”等,而十年后则常是“谕办理军机大臣”,且次数远多于“谕内阁”的次数。这些变化表明,雍正时期( )

A.军政问题已成国家主要事务

B.内阁被剥夺了谕旨的票拟权

C.中枢行政运行机制发生调整

D.军机处取代了内阁决策地位

5.清代前期,中央政府多次向各省颁发御纂、钦定书籍。康熙在其上谕明言这几种书籍“特为士子学习有益而制,可速颁行直省”,并且还特意提出“凡坊间书贾,有情愿刊刻售卖(钦定书籍)者,听其传布”。这些举措旨在( )

A.促进程朱理学的复兴 B.提高科举考试的吸引力

C.激发商品经济的活力 D.强化对民众思想的控制

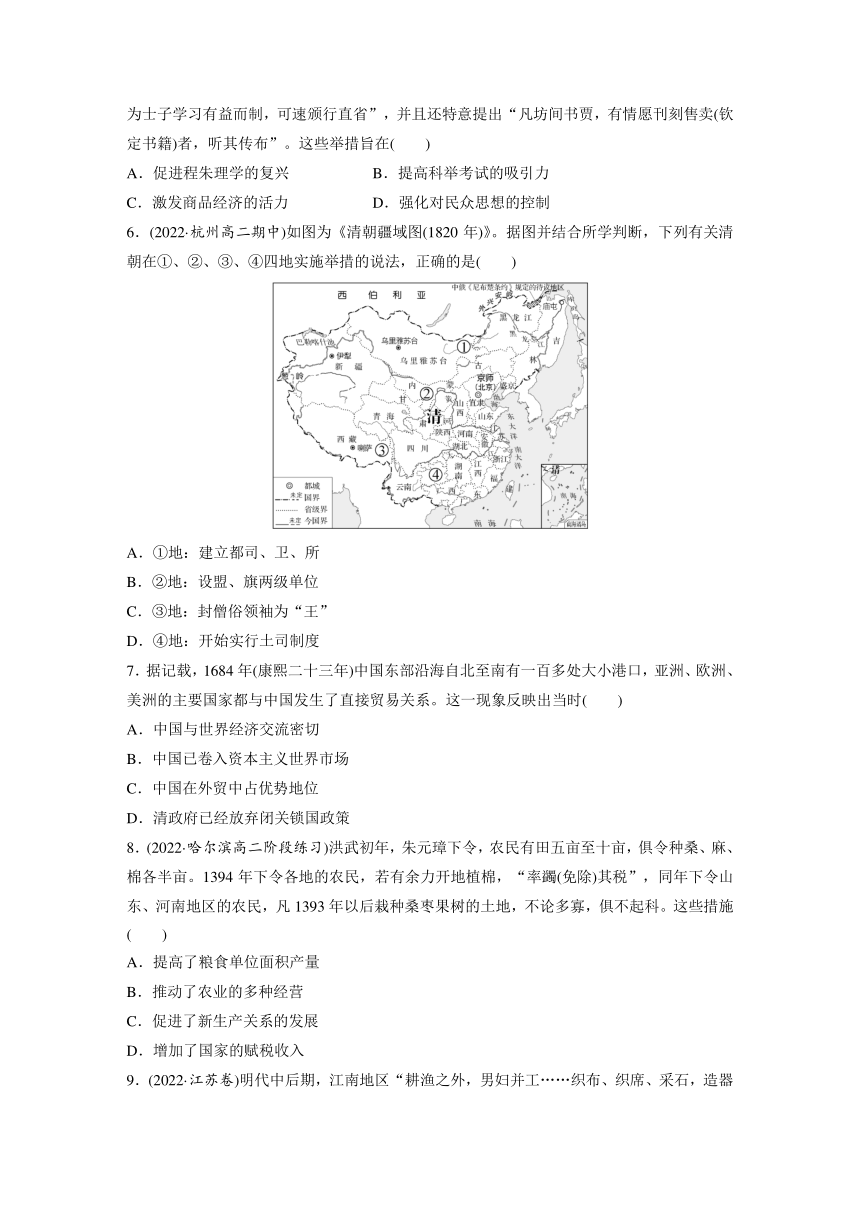

6.(2022·杭州高二期中)如图为《清朝疆域图(1820年)》。据图并结合所学判断,下列有关清朝在①、②、③、④四地实施举措的说法,正确的是( )

A.①地:建立都司、卫、所

B.②地:设盟、旗两级单位

C.③地:封僧俗领袖为“王”

D.④地:开始实行土司制度

7.据记载,1684年(康熙二十三年)中国东部沿海自北至南有一百多处大小港口,亚洲、欧洲、美洲的主要国家都与中国发生了直接贸易关系。这一现象反映出当时( )

A.中国与世界经济交流密切

B.中国已卷入资本主义世界市场

C.中国在外贸中占优势地位

D.清政府已经放弃闭关锁国政策

8.(2022·哈尔滨高二阶段练习)洪武初年,朱元璋下令,农民有田五亩至十亩,俱令种桑、麻、棉各半亩。1394年下令各地的农民,若有余力开地植棉,“率蠲(免除)其税”,同年下令山东、河南地区的农民,凡1393年以后栽种桑枣果树的土地,不论多寡,俱不起科。这些措施( )

A.提高了粮食单位面积产量

B.推动了农业的多种经营

C.促进了新生产关系的发展

D.增加了国家的赋税收入

9.(2022·江苏卷)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展 B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制 D.宋明理学强化家庭伦理

10.(2022·随州高三阶段练习)王守仁认为在断案时,“不可因其应对无状起个怒心;不可因他言语圆转生个喜心……这许多意思皆私,只尔自知。须精细省察克治。倘若以此行事,是非真相自然显明。”王守仁这一主张意在( )

A.否定传统伦理道德标准

B.坚持以教化协同律法以治吏

C.践行礼法合治治理策略

D.强调致良知以维护司法公正

11.(2022·抚州高三阶段练习)明中期,昆剧在苏州一带大盛;万历年间,昆剧沿运河越过长江继续北上到达北京。昆剧的传播反映了( )

A.经济发展促进文化重心转移

B.政治重心的文化吸引力不断增强

C.商帮活动推动市民文化传播

D.文化传播受交通条件影响

12.明朝时期,徐光启的《农政全书》综合介绍了我国传统农学成就,建立了一个比较完整的农学体系。全书60卷,分12门,其中“救荒”一门占全书三分之一。这反映出( )

A.当时农业生产取得了巨大成就

B.明朝的科学技术水平领先世界

C.工商业经济繁荣推动农业发展

D.作者深受儒家民本思想的影响

二、非选择题(共24分)

13.(2022·咸阳高一期中)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区城的独特优势……事实上,元朝“大一统”的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言:“元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。”南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区城。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使“大一统”中国从此步入了一个全新的时代。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

材料二 清入关后,密切关注边疆事务,苦心经营,完成了对边疆地区的统一,建立起一个比以往任何朝代都巩固的“大一统”帝国。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辨”的内容,改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,形成以推崇“大一统”政权为核心、以政权承绪关系为主线、取消华夷之别为特征的正统论,并将其贯彻于历史评断中,使之更有利于清廷的政治统治和思想控制。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国

古代疆域的形成》

(1)根据材料一,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期巩固统一多民族国家的主要措施。(6分)

14.(2022·潍坊高一期中)(12分)阅读材料,回答问题。

材料

高产作物的推广 徽商 奏折制度

康乾盛世 《红楼梦》 白莲教起义

从材料中任选三幅图片,并依次说明图片所反映的历史事件之间的内在联系。

单元检测(四)

一、选择题(每题3分,共36分)

1.(2022·咸阳高三阶段练习)明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A.内阁下辖六部 B.首辅就是宰相

C.宦官握有实权 D.内阁本质不变

答案 D

解析 宦官代表的是皇权,内阁首辅权威渐重,但对宦官的态度却愈来愈谦卑,据此可以看出内阁本质上是皇帝的顾问机构,D项正确,排除B项;内阁始终不是正式的权力机关,不能统领六部,排除A项;宦官只是皇权的代表,操纵国家权柄的仍然是皇帝,排除C项。

2.(2022·资阳一模)明中后期,士大夫对“倭患”十分关注,胡宗宪的《筹海图编》记载了抗击倭寇中几次大战争的经过;王在晋的《海防纂要》则全面系统地总结了防御倭寇的策略;此外,《虔台倭纂》也是一部以“防倭御倭”为主要目的的著述。这类著作的出现( )

A.巩固了当时的朝贡体系

B.彰显了士人的海防意识

C.促进了海外贸易的发展

D.完善了明朝的防御体系

答案 B

解析 根据材料可知,明朝中后期,士大夫对“倭患”十分关注,反映了士大夫阶层的海防意识在不断加强,B项正确;材料没有体现朝贡体系的信息,排除A项;材料没有体现海外贸易发展的信息,排除C项;材料著作只是在理论上的内容,无法判定是否完善了明朝的防御体系,排除D项。

3.据下表可知,明太祖( )

洪武四年(1371年) 在朝廷设立大同卫都指挥使司,同时修筑东胜卫,以连接山西诸卫与宁夏诸卫,控扼河套

洪武六年(1373年) 明太祖“命大将军徐达等备山西、北平边,谕令各上方略……诏诸王近塞者,每岁秋,勒兵巡边”

A.凭借长城抵御外敌 B.统治时期边患严重

C.调整地方行政区划 D.重视巩固北部边防

答案 D

解析 材料中明太祖在北方边境地区采取的措施主要是为应对蒙古势力的威胁,巩固北部边防,D项正确;材料没有涉及长城的有关信息,排除A项;加强边防并不代表当时边患严重,排除B项;“调整地方行政区划”只是材料中的部分信息,排除C项。

4.据《清世宗实录》记载:雍正十年以前谕旨的发布多为“谕内阁”“谕大学士”等,而十年后则常是“谕办理军机大臣”,且次数远多于“谕内阁”的次数。这些变化表明,雍正时期( )

A.军政问题已成国家主要事务

B.内阁被剥夺了谕旨的票拟权

C.中枢行政运行机制发生调整

D.军机处取代了内阁决策地位

答案 C

解析 材料反映军机处地位上升,中枢行政运行机制发生调整,C项正确;军机处并非只是处理军政事务,排除A项;材料无法体现内阁被剥夺了谕旨的票拟权,排除B项;军机处和内阁都没有决策权,排除D项。

5.清代前期,中央政府多次向各省颁发御纂、钦定书籍。康熙在其上谕明言这几种书籍“特为士子学习有益而制,可速颁行直省”,并且还特意提出“凡坊间书贾,有情愿刊刻售卖(钦定书籍)者,听其传布”。这些举措旨在( )

A.促进程朱理学的复兴

B.提高科举考试的吸引力

C.激发商品经济的活力

D.强化对民众思想的控制

答案 D

解析 清代前期中央政府多次向地方颁发官方所认定的书籍,这是推广官方思想、强化思想控制的措施,D项正确;材料未提及书籍内容,且程朱理学本就是主流思想,排除A项;颁发书籍与提高科举考试的吸引力无关,排除B项;发展商业不是清政府的目的,排除C项。

6.(2022·杭州高二期中)如图为《清朝疆域图(1820年)》。据图并结合所学判断,下列有关清朝在①、②、③、④四地实施举措的说法,正确的是( )

A.①地:建立都司、卫、所

B.②地:设盟、旗两级单位

C.③地:封僧俗领袖为“王”

D.④地:开始实行土司制度

答案 B

解析 清朝在②(蒙古族地区)实行盟旗制的统治,B项正确;都司、卫、所是明朝的地方军事机构,排除A项;明朝封授西藏僧俗领袖为“王”,排除C项;元朝在今贵州地区实行土司制度,④错误,排除D项。

7.据记载,1684年(康熙二十三年)中国东部沿海自北至南有一百多处大小港口,亚洲、欧洲、美洲的主要国家都与中国发生了直接贸易关系。这一现象反映出当时( )

A.中国与世界经济交流密切

B.中国已卷入资本主义世界市场

C.中国在外贸中占优势地位

D.清政府已经放弃闭关锁国政策

答案 A

解析 中国东部沿海有一百多处大小港口,与亚洲、欧洲、美洲的主要国家都发生了直接贸易关系,说明当时中国与世界经济交流密切,A项正确;鸦片战争后中国开始卷入资本主义世界市场,排除B项;C、D项材料信息无法体现,排除。

8.(2022·哈尔滨高二阶段练习)洪武初年,朱元璋下令,农民有田五亩至十亩,俱令种桑、麻、棉各半亩。1394年下令各地的农民,若有余力开地植棉,“率蠲(免除)其税”,同年下令山东、河南地区的农民,凡1393年以后栽种桑枣果树的土地,不论多寡,俱不起科。这些措施( )

A.提高了粮食单位面积产量

B.推动了农业的多种经营

C.促进了新生产关系的发展

D.增加了国家的赋税收入

答案 B

解析 材料中明太祖的措施有利于扩大经济作物的种植,这有利于推动农业的多种经营,B项正确;材料中的做法无法提高粮食的单位面积产量,排除A项;材料所述措施与新生产关系没有直接关系,排除C项;据材料可知,种植经济作物可以免除税收,并未增加国家的赋税收入,排除D项。

9.(2022·江苏卷)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展 B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制 D.宋明理学强化家庭伦理

答案 A

解析 根据题干中明朝中后期“耕渔之外,男妇并工”“妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重”和“追求财富、重视自我的风气颇为兴盛”可知,此时江南地区商品经济有了较大程度发展,进而影响社会风气,故与之密切相关的是经济社会多元发展,A项正确;明朝中后期重农抑商政策并未出现明显松弛,排除B项;商品经济快速发展与朝廷放松社会控制关系不大,排除C项;宋明理学强化家庭伦理反而不利于商品经济发展,排除D项。

10.(2022·随州高三阶段练习)王守仁认为在断案时,“不可因其应对无状起个怒心;不可因他言语圆转生个喜心……这许多意思皆私,只尔自知。须精细省察克治。倘若以此行事,是非真相自然显明。”王守仁这一主张意在( )

A.否定传统伦理道德标准

B.坚持以教化协同律法以治吏

C.践行礼法合治治理策略

D.强调致良知以维护司法公正

答案 D

解析 王守仁认为在断案的过程中不能受外在表现影响,只有追随心中的良知,才能公正执法,D项正确;心学并未否定传统伦理道德标准,排除A项;材料不涉及治吏,排除B项;材料没有体现出在司法过程中尊重儒家伦理,排除C项。

11.(2022·抚州高三阶段练习)明中期,昆剧在苏州一带大盛;万历年间,昆剧沿运河越过长江继续北上到达北京。昆剧的传播反映了( )

A.经济发展促进文化重心转移

B.政治重心的文化吸引力不断增强

C.商帮活动推动市民文化传播

D.文化传播受交通条件影响

答案 D

12.明朝时期,徐光启的《农政全书》综合介绍了我国传统农学成就,建立了一个比较完整的农学体系。全书60卷,分12门,其中“救荒”一门占全书三分之一。这反映出( )

A.当时农业生产取得了巨大成就

B.明朝的科学技术水平领先世界

C.工商业经济繁荣推动农业发展

D.作者深受儒家民本思想的影响

答案 D

解析 依据材料“‘救荒’一门占全书三分之一”可以看出,《农政全书》对于农业以及农民的重视程度较高,体现了儒家民本思想的影响,D项正确;材料未涉及农业取得的成就,排除A项;材料未进行中外科技水平的比较,排除B项;材料并未提及工商业的发展状况,排除C项。

二、非选择题(共24分)

13.(2022·咸阳高一期中)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区城的独特优势……事实上,元朝“大一统”的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言:“元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。”南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区城。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使“大一统”中国从此步入了一个全新的时代。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

材料二 清入关后,密切关注边疆事务,苦心经营,完成了对边疆地区的统一,建立起一个比以往任何朝代都巩固的“大一统”帝国。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辨”的内容,改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,形成以推崇“大一统”政权为核心、以政权承绪关系为主线、取消华夷之别为特征的正统论,并将其贯彻于历史评断中,使之更有利于清廷的政治统治和思想控制。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国

古代疆域的形成》

(1)根据材料一,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期巩固统一多民族国家的主要措施。(6分)

答案 (1)原因:北京处于农牧文明的交界地带,战略地位重要;元朝的政治格局为明朝提供了借鉴;辽金元长期经营奠定了北京的国都基础;南北漕运、海运发达;顺应了唐宋以来南北民族交融的新趋势;解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,巩固发展了大一统国家。

(2)措施:签订《尼布楚条约》,击败准噶尔部、平定大小和卓等,完成对边疆地区的统一;确立四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念;设置专门机构、派遣官员加强对边疆地区的管理。

14.(2022·潍坊高一期中)(12分)阅读材料,回答问题。

材料

高产作物的推广 徽商 奏折制度

康乾盛世 《红楼梦》 白莲教起义

从材料中任选三幅图片,并依次说明图片所反映的历史事件之间的内在联系。

答案

示例一

图片:奏折制度、康乾盛世、白莲教起义

联系:奏折制度能使皇帝更广泛、直接地获取信息,提高决策效率,强化对官僚机构的控制,提高了国家治理能力,有利于政局的稳定和经济的繁荣,推动了康乾盛世的出现;康乾盛世后期,清朝统治出现由盛转衰的迹象,君主的高度专权加剧了政治的腐败,导致阶级矛盾激化,白莲教等农民起义频发。

示例二

图片:高产作物的推广、徽商、《红楼梦》

联系:明朝后期,玉米、甘薯等高产农作物在中国推广种植,推动了农业生产的发展和商业的繁荣。随着商业资本的聚集,形成了以徽商、晋商等为代表的区域性商人群体;区域性商人群体的形成又进一步推动了商品经济的繁荣,以《红楼梦》为代表的明清小说受到市民阶层的欢迎。

单元检测(四)

一、选择题(每题3分,共36分)

1.(2022·咸阳高三阶段练习)明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A.内阁下辖六部 B.首辅就是宰相

C.宦官握有实权 D.内阁本质不变

2.(2022·资阳一模)明中后期,士大夫对“倭患”十分关注,胡宗宪的《筹海图编》记载了抗击倭寇中几次大战争的经过;王在晋的《海防纂要》则全面系统地总结了防御倭寇的策略;此外,《虔台倭纂》也是一部以“防倭御倭”为主要目的的著述。这类著作的出现( )

A.巩固了当时的朝贡体系

B.彰显了士人的海防意识

C.促进了海外贸易的发展

D.完善了明朝的防御体系

3.据下表可知,明太祖( )

洪武四年(1371年) 在朝廷设立大同卫都指挥使司,同时修筑东胜卫,以连接山西诸卫与宁夏诸卫,控扼河套

洪武六年(1373年) 明太祖“命大将军徐达等备山西、北平边,谕令各上方略……诏诸王近塞者,每岁秋,勒兵巡边”

A.凭借长城抵御外敌 B.统治时期边患严重

C.调整地方行政区划 D.重视巩固北部边防

4.据《清世宗实录》记载:雍正十年以前谕旨的发布多为“谕内阁”“谕大学士”等,而十年后则常是“谕办理军机大臣”,且次数远多于“谕内阁”的次数。这些变化表明,雍正时期( )

A.军政问题已成国家主要事务

B.内阁被剥夺了谕旨的票拟权

C.中枢行政运行机制发生调整

D.军机处取代了内阁决策地位

5.清代前期,中央政府多次向各省颁发御纂、钦定书籍。康熙在其上谕明言这几种书籍“特为士子学习有益而制,可速颁行直省”,并且还特意提出“凡坊间书贾,有情愿刊刻售卖(钦定书籍)者,听其传布”。这些举措旨在( )

A.促进程朱理学的复兴 B.提高科举考试的吸引力

C.激发商品经济的活力 D.强化对民众思想的控制

6.(2022·杭州高二期中)如图为《清朝疆域图(1820年)》。据图并结合所学判断,下列有关清朝在①、②、③、④四地实施举措的说法,正确的是( )

A.①地:建立都司、卫、所

B.②地:设盟、旗两级单位

C.③地:封僧俗领袖为“王”

D.④地:开始实行土司制度

7.据记载,1684年(康熙二十三年)中国东部沿海自北至南有一百多处大小港口,亚洲、欧洲、美洲的主要国家都与中国发生了直接贸易关系。这一现象反映出当时( )

A.中国与世界经济交流密切

B.中国已卷入资本主义世界市场

C.中国在外贸中占优势地位

D.清政府已经放弃闭关锁国政策

8.(2022·哈尔滨高二阶段练习)洪武初年,朱元璋下令,农民有田五亩至十亩,俱令种桑、麻、棉各半亩。1394年下令各地的农民,若有余力开地植棉,“率蠲(免除)其税”,同年下令山东、河南地区的农民,凡1393年以后栽种桑枣果树的土地,不论多寡,俱不起科。这些措施( )

A.提高了粮食单位面积产量

B.推动了农业的多种经营

C.促进了新生产关系的发展

D.增加了国家的赋税收入

9.(2022·江苏卷)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展 B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制 D.宋明理学强化家庭伦理

10.(2022·随州高三阶段练习)王守仁认为在断案时,“不可因其应对无状起个怒心;不可因他言语圆转生个喜心……这许多意思皆私,只尔自知。须精细省察克治。倘若以此行事,是非真相自然显明。”王守仁这一主张意在( )

A.否定传统伦理道德标准

B.坚持以教化协同律法以治吏

C.践行礼法合治治理策略

D.强调致良知以维护司法公正

11.(2022·抚州高三阶段练习)明中期,昆剧在苏州一带大盛;万历年间,昆剧沿运河越过长江继续北上到达北京。昆剧的传播反映了( )

A.经济发展促进文化重心转移

B.政治重心的文化吸引力不断增强

C.商帮活动推动市民文化传播

D.文化传播受交通条件影响

12.明朝时期,徐光启的《农政全书》综合介绍了我国传统农学成就,建立了一个比较完整的农学体系。全书60卷,分12门,其中“救荒”一门占全书三分之一。这反映出( )

A.当时农业生产取得了巨大成就

B.明朝的科学技术水平领先世界

C.工商业经济繁荣推动农业发展

D.作者深受儒家民本思想的影响

二、非选择题(共24分)

13.(2022·咸阳高一期中)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区城的独特优势……事实上,元朝“大一统”的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言:“元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。”南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区城。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使“大一统”中国从此步入了一个全新的时代。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

材料二 清入关后,密切关注边疆事务,苦心经营,完成了对边疆地区的统一,建立起一个比以往任何朝代都巩固的“大一统”帝国。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辨”的内容,改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,形成以推崇“大一统”政权为核心、以政权承绪关系为主线、取消华夷之别为特征的正统论,并将其贯彻于历史评断中,使之更有利于清廷的政治统治和思想控制。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国

古代疆域的形成》

(1)根据材料一,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期巩固统一多民族国家的主要措施。(6分)

14.(2022·潍坊高一期中)(12分)阅读材料,回答问题。

材料

高产作物的推广 徽商 奏折制度

康乾盛世 《红楼梦》 白莲教起义

从材料中任选三幅图片,并依次说明图片所反映的历史事件之间的内在联系。

单元检测(四)

一、选择题(每题3分,共36分)

1.(2022·咸阳高三阶段练习)明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A.内阁下辖六部 B.首辅就是宰相

C.宦官握有实权 D.内阁本质不变

答案 D

解析 宦官代表的是皇权,内阁首辅权威渐重,但对宦官的态度却愈来愈谦卑,据此可以看出内阁本质上是皇帝的顾问机构,D项正确,排除B项;内阁始终不是正式的权力机关,不能统领六部,排除A项;宦官只是皇权的代表,操纵国家权柄的仍然是皇帝,排除C项。

2.(2022·资阳一模)明中后期,士大夫对“倭患”十分关注,胡宗宪的《筹海图编》记载了抗击倭寇中几次大战争的经过;王在晋的《海防纂要》则全面系统地总结了防御倭寇的策略;此外,《虔台倭纂》也是一部以“防倭御倭”为主要目的的著述。这类著作的出现( )

A.巩固了当时的朝贡体系

B.彰显了士人的海防意识

C.促进了海外贸易的发展

D.完善了明朝的防御体系

答案 B

解析 根据材料可知,明朝中后期,士大夫对“倭患”十分关注,反映了士大夫阶层的海防意识在不断加强,B项正确;材料没有体现朝贡体系的信息,排除A项;材料没有体现海外贸易发展的信息,排除C项;材料著作只是在理论上的内容,无法判定是否完善了明朝的防御体系,排除D项。

3.据下表可知,明太祖( )

洪武四年(1371年) 在朝廷设立大同卫都指挥使司,同时修筑东胜卫,以连接山西诸卫与宁夏诸卫,控扼河套

洪武六年(1373年) 明太祖“命大将军徐达等备山西、北平边,谕令各上方略……诏诸王近塞者,每岁秋,勒兵巡边”

A.凭借长城抵御外敌 B.统治时期边患严重

C.调整地方行政区划 D.重视巩固北部边防

答案 D

解析 材料中明太祖在北方边境地区采取的措施主要是为应对蒙古势力的威胁,巩固北部边防,D项正确;材料没有涉及长城的有关信息,排除A项;加强边防并不代表当时边患严重,排除B项;“调整地方行政区划”只是材料中的部分信息,排除C项。

4.据《清世宗实录》记载:雍正十年以前谕旨的发布多为“谕内阁”“谕大学士”等,而十年后则常是“谕办理军机大臣”,且次数远多于“谕内阁”的次数。这些变化表明,雍正时期( )

A.军政问题已成国家主要事务

B.内阁被剥夺了谕旨的票拟权

C.中枢行政运行机制发生调整

D.军机处取代了内阁决策地位

答案 C

解析 材料反映军机处地位上升,中枢行政运行机制发生调整,C项正确;军机处并非只是处理军政事务,排除A项;材料无法体现内阁被剥夺了谕旨的票拟权,排除B项;军机处和内阁都没有决策权,排除D项。

5.清代前期,中央政府多次向各省颁发御纂、钦定书籍。康熙在其上谕明言这几种书籍“特为士子学习有益而制,可速颁行直省”,并且还特意提出“凡坊间书贾,有情愿刊刻售卖(钦定书籍)者,听其传布”。这些举措旨在( )

A.促进程朱理学的复兴

B.提高科举考试的吸引力

C.激发商品经济的活力

D.强化对民众思想的控制

答案 D

解析 清代前期中央政府多次向地方颁发官方所认定的书籍,这是推广官方思想、强化思想控制的措施,D项正确;材料未提及书籍内容,且程朱理学本就是主流思想,排除A项;颁发书籍与提高科举考试的吸引力无关,排除B项;发展商业不是清政府的目的,排除C项。

6.(2022·杭州高二期中)如图为《清朝疆域图(1820年)》。据图并结合所学判断,下列有关清朝在①、②、③、④四地实施举措的说法,正确的是( )

A.①地:建立都司、卫、所

B.②地:设盟、旗两级单位

C.③地:封僧俗领袖为“王”

D.④地:开始实行土司制度

答案 B

解析 清朝在②(蒙古族地区)实行盟旗制的统治,B项正确;都司、卫、所是明朝的地方军事机构,排除A项;明朝封授西藏僧俗领袖为“王”,排除C项;元朝在今贵州地区实行土司制度,④错误,排除D项。

7.据记载,1684年(康熙二十三年)中国东部沿海自北至南有一百多处大小港口,亚洲、欧洲、美洲的主要国家都与中国发生了直接贸易关系。这一现象反映出当时( )

A.中国与世界经济交流密切

B.中国已卷入资本主义世界市场

C.中国在外贸中占优势地位

D.清政府已经放弃闭关锁国政策

答案 A

解析 中国东部沿海有一百多处大小港口,与亚洲、欧洲、美洲的主要国家都发生了直接贸易关系,说明当时中国与世界经济交流密切,A项正确;鸦片战争后中国开始卷入资本主义世界市场,排除B项;C、D项材料信息无法体现,排除。

8.(2022·哈尔滨高二阶段练习)洪武初年,朱元璋下令,农民有田五亩至十亩,俱令种桑、麻、棉各半亩。1394年下令各地的农民,若有余力开地植棉,“率蠲(免除)其税”,同年下令山东、河南地区的农民,凡1393年以后栽种桑枣果树的土地,不论多寡,俱不起科。这些措施( )

A.提高了粮食单位面积产量

B.推动了农业的多种经营

C.促进了新生产关系的发展

D.增加了国家的赋税收入

答案 B

解析 材料中明太祖的措施有利于扩大经济作物的种植,这有利于推动农业的多种经营,B项正确;材料中的做法无法提高粮食的单位面积产量,排除A项;材料所述措施与新生产关系没有直接关系,排除C项;据材料可知,种植经济作物可以免除税收,并未增加国家的赋税收入,排除D项。

9.(2022·江苏卷)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展 B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制 D.宋明理学强化家庭伦理

答案 A

解析 根据题干中明朝中后期“耕渔之外,男妇并工”“妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重”和“追求财富、重视自我的风气颇为兴盛”可知,此时江南地区商品经济有了较大程度发展,进而影响社会风气,故与之密切相关的是经济社会多元发展,A项正确;明朝中后期重农抑商政策并未出现明显松弛,排除B项;商品经济快速发展与朝廷放松社会控制关系不大,排除C项;宋明理学强化家庭伦理反而不利于商品经济发展,排除D项。

10.(2022·随州高三阶段练习)王守仁认为在断案时,“不可因其应对无状起个怒心;不可因他言语圆转生个喜心……这许多意思皆私,只尔自知。须精细省察克治。倘若以此行事,是非真相自然显明。”王守仁这一主张意在( )

A.否定传统伦理道德标准

B.坚持以教化协同律法以治吏

C.践行礼法合治治理策略

D.强调致良知以维护司法公正

答案 D

解析 王守仁认为在断案的过程中不能受外在表现影响,只有追随心中的良知,才能公正执法,D项正确;心学并未否定传统伦理道德标准,排除A项;材料不涉及治吏,排除B项;材料没有体现出在司法过程中尊重儒家伦理,排除C项。

11.(2022·抚州高三阶段练习)明中期,昆剧在苏州一带大盛;万历年间,昆剧沿运河越过长江继续北上到达北京。昆剧的传播反映了( )

A.经济发展促进文化重心转移

B.政治重心的文化吸引力不断增强

C.商帮活动推动市民文化传播

D.文化传播受交通条件影响

答案 D

12.明朝时期,徐光启的《农政全书》综合介绍了我国传统农学成就,建立了一个比较完整的农学体系。全书60卷,分12门,其中“救荒”一门占全书三分之一。这反映出( )

A.当时农业生产取得了巨大成就

B.明朝的科学技术水平领先世界

C.工商业经济繁荣推动农业发展

D.作者深受儒家民本思想的影响

答案 D

解析 依据材料“‘救荒’一门占全书三分之一”可以看出,《农政全书》对于农业以及农民的重视程度较高,体现了儒家民本思想的影响,D项正确;材料未涉及农业取得的成就,排除A项;材料未进行中外科技水平的比较,排除B项;材料并未提及工商业的发展状况,排除C项。

二、非选择题(共24分)

13.(2022·咸阳高一期中)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区城的独特优势……事实上,元朝“大一统”的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言:“元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。”南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区城。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使“大一统”中国从此步入了一个全新的时代。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

材料二 清入关后,密切关注边疆事务,苦心经营,完成了对边疆地区的统一,建立起一个比以往任何朝代都巩固的“大一统”帝国。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辨”的内容,改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,形成以推崇“大一统”政权为核心、以政权承绪关系为主线、取消华夷之别为特征的正统论,并将其贯彻于历史评断中,使之更有利于清廷的政治统治和思想控制。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国

古代疆域的形成》

(1)根据材料一,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期巩固统一多民族国家的主要措施。(6分)

答案 (1)原因:北京处于农牧文明的交界地带,战略地位重要;元朝的政治格局为明朝提供了借鉴;辽金元长期经营奠定了北京的国都基础;南北漕运、海运发达;顺应了唐宋以来南北民族交融的新趋势;解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,巩固发展了大一统国家。

(2)措施:签订《尼布楚条约》,击败准噶尔部、平定大小和卓等,完成对边疆地区的统一;确立四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念;设置专门机构、派遣官员加强对边疆地区的管理。

14.(2022·潍坊高一期中)(12分)阅读材料,回答问题。

材料

高产作物的推广 徽商 奏折制度

康乾盛世 《红楼梦》 白莲教起义

从材料中任选三幅图片,并依次说明图片所反映的历史事件之间的内在联系。

答案

示例一

图片:奏折制度、康乾盛世、白莲教起义

联系:奏折制度能使皇帝更广泛、直接地获取信息,提高决策效率,强化对官僚机构的控制,提高了国家治理能力,有利于政局的稳定和经济的繁荣,推动了康乾盛世的出现;康乾盛世后期,清朝统治出现由盛转衰的迹象,君主的高度专权加剧了政治的腐败,导致阶级矛盾激化,白莲教等农民起义频发。

示例二

图片:高产作物的推广、徽商、《红楼梦》

联系:明朝后期,玉米、甘薯等高产农作物在中国推广种植,推动了农业生产的发展和商业的繁荣。随着商业资本的聚集,形成了以徽商、晋商等为代表的区域性商人群体;区域性商人群体的形成又进一步推动了商品经济的繁荣,以《红楼梦》为代表的明清小说受到市民阶层的欢迎。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进