【金榜名师推荐】2014-2015学年七年级历史(川教版)上册期末综合检测

文档属性

| 名称 | 【金榜名师推荐】2014-2015学年七年级历史(川教版)上册期末综合检测 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 386.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-18 09:04:55 | ||

图片预览

文档简介

期末综合检测

(60分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.有一远古人群,生活在距今约70万-20万年之间的北京周口店地区,他们使用打制石器,男子狩猎,妇女采集,这一群人可能是 ( )

A.北京人 B.元谋人 C.半坡人 D.河姆渡人

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。根据所学可知,北京人生活在距今约71万-23万年前,北京人会制造和使用打制石器,故本题选A。

2.右图是一片果实饱满的稻子。在我国最早种植水稻的远古人类生活在 ( )

A.陕西西安半坡村

B.浙江余姚河姆渡村

C.北京周口店

D.山东泰安大汶口

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。我国最早种植水稻的远古人类是河姆渡原始居民,生活于浙江余姚河姆渡村。

3.《礼记》记述说:“天子和诸侯都把世袭当作礼,用城郭、护城河来维护国家的稳固。”第一个借助世袭之“礼”登上王位并治理国家的是 ( )

A.尧 B.舜 C.禹 D.启

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。世袭制取代禅让制的标志是禹死后,其子启继承王位。

4.“周幽王烽火戏诸侯”“孔子周游列国”的故事家喻户晓,与“诸侯”“列国”的产生相关的制度是 ( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

【解析】选C。本题考查学生的分析能力。西周为控制全国广大地区,周王让自己的子弟、亲戚以及功臣和一些古帝王的后代,在各地建立封国,即诸侯国,封国的统治者称国君或诸侯。这一制度历史上称为分封制。

5.右下图是一个铁制犁头,它表明,我国至迟到什么时候就已经使用牛耕

( )

A.商朝

B.春秋时期

C.战国时期

D.南北朝时期

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。春秋时,开始使用牛耕田。

6.齐桓公称霸、商鞅变法等历史现象反映的时代特征是 ( )

A.争霸称雄与社会变革

B.统一多民族国家的巩固

C.政权分立与民族融合

D.统一国家的建立

【解析】选A。本题考查学生理解辨析能力。春秋战国时期,是我国历史上大动荡大变革时期,齐桓公称霸反映了春秋时期各诸侯国间争霸称雄的时代特征,商鞅变法反映了战国时期各国纷纷进行变法运动的社会大变革现象,所以A项符合题意。

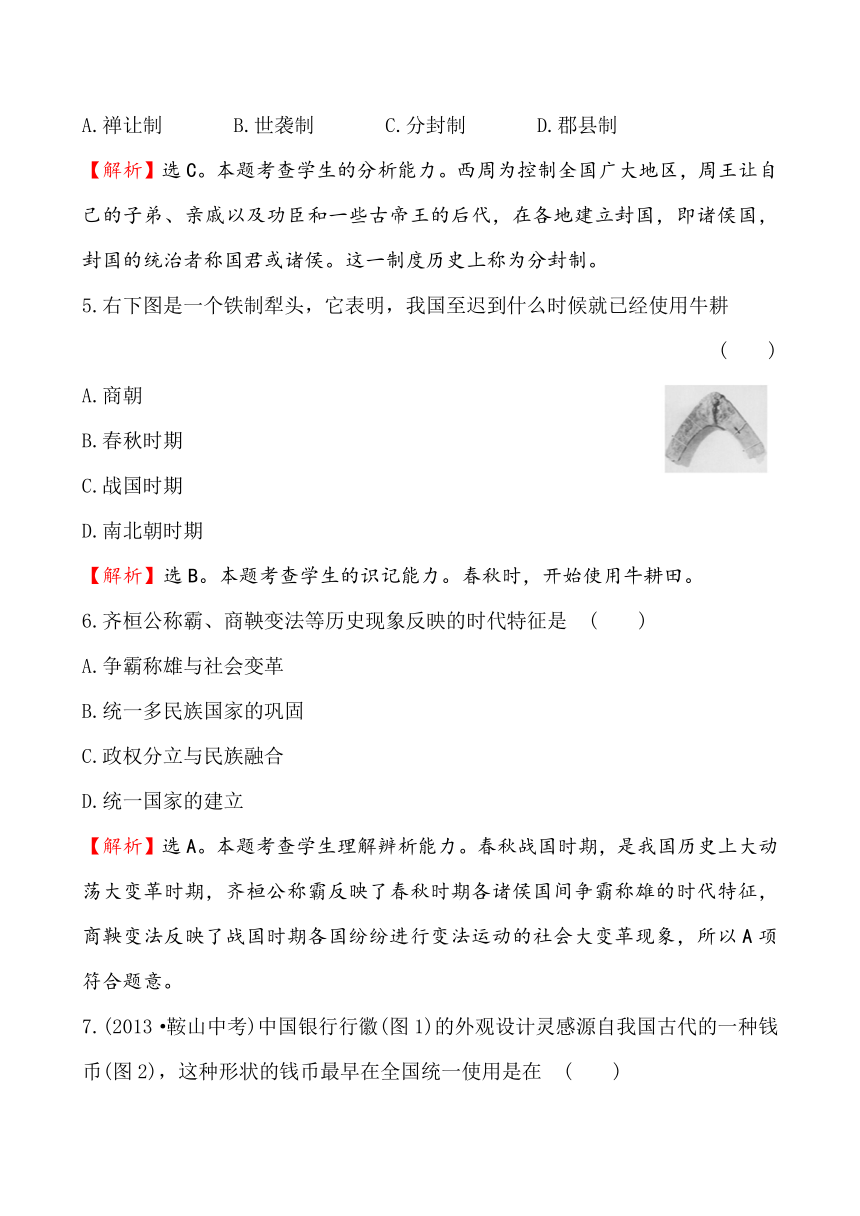

7.(2013·鞍山中考)中国银行行徽(图1)的外观设计灵感源自我国古代的一种钱币(图2),这种形状的钱币最早在全国统一使用是在 ( )

A.秦朝 B.唐朝

C.宋朝 D.清朝

【解析】选A。本题考查学生的识图和辨析能力。图2中的古钱币是圆形方孔钱,这是秦朝开始在全国统一使用的标准样式。

8.秦代曾把小篆作为标准书体通令全国使用,这一现象反映的实质是 ( )

A.中国汉字的成熟 B.小篆书体的优美

C.秦始皇的专断 D.中央集权制度的推行

【解析】选D。本题考查学生的分析、理解能力。解答本题的关键所在是要分析秦代为什么统一文字,即统一文字的最终目的是什么?依据所学知识知道,秦始皇统一六国后,为了加强中央集权专制统治,巩固统治,采取了一系列措施,而把小篆作为标准书体通令全国使用正是其在文化方面采取的重要措施。依此判断,本题选D项。

9.享受优质教育是所有读书人的普遍愿望。“太学”是中国某一朝代设立的最高学府,对后世产生了深远影响。政府创办传授学术的“太学”始创于 ( )

A.西周 B.秦朝 C.汉朝 D.南朝

【解析】选C。本题考查学生再认再现的能力。汉武帝采取董仲舒等人的建议,在都城长安办太学,让博士主持教学,招收“弟子员”。

10.下图是2012年发行的《丝绸之路》特种邮票,这是新中国成立后首次发行以丝绸之路为主题的邮票。邮票采用了创新的四枚连印形式,内容分为“千年帝京”“大漠雄关”“神秘故国”和“西域胜境”。陆上丝绸之路是古代连接亚欧的重要商路,对开通此商路功劳巨大的是 ( )

A.董仲舒 B.张骞 C.班超 D.甘英

【解析】选B。本题主要考查学生的分析理解能力。张骞通西域后,汉朝和西域的使者互相往来,东西方的经济文化交流日趋频繁,中国的丝和丝织品沿这条通道辗转运到欧洲,逐渐形成著名的丝绸之路。

11.丝绸织绣着中国早期的繁盛与光华,随着东方美丽的传说,沿着“丝绸之路”向西方播送着中国璀璨而精致的文明。“丝绸之路”经过的地区,从东往西排列,顺序正确的是 ( )

①长安 ②河西走廊 ③西亚 ④欧洲

A.①②③④ B.④②①③

C.①③②④ D.①②④③

【解析】选A。本题考查学生的识记归纳能力。链接所学可知,当时贯穿东西的交通线丝绸之路,是从长安经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直到欧洲。故选A。

12.东汉末年,群雄并起,国家陷入分裂割据局面,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元229年中国局势的是 ( )

【解析】选B。本题考查学生史图结合的能力。公元220年,曹丕废汉献帝,改国号为魏,建都洛阳;公元221年,刘备在成都称帝,建立蜀政权;公元229年,孙权正式称帝,国号吴,定都建业。至此,三国鼎立局面正式形成,依据三国的地理方位,正确的是B项。

13.“北方种麦,南方种稻;北方人吃面食,南方人吃米饭”一直以来是我国古代人民生产生活的传统面貌。可是在东晋南朝时期,这种局面发生了改变。主要是因为 ( )

A.南方的自然条件优越 B.北方人口的大量南迁

C.诸葛亮的治蜀 D.孙吴政权的屯田

【解析】选B。本题考查学生的理解能力。东晋南朝时期,北方人口继续大量南迁,为南方带去了先进的生产工具和生产技术,从而使原产于北方的麦、大豆等粮食作物在南方得到推广种植。故本题选B项。

14.北魏孝文帝迁都洛阳,力求改革,促进了民族融合。下列成语,最能贴切反映其改革的是 ( )

A.移风易俗 B.破釜沉舟

C.标新立异 D.见异思迁

【解析】选A。本题考查学生的知识迁移能力。孝文帝迁都洛阳后,大力推行学习汉族文化风俗的政策,如改汉姓、穿汉服、与汉族通婚、学说汉语等,这大大促进了黄河流域的民族大融合。故A项与孝文帝改革最贴切。

15.历史著作是历史的再现。下列四部著作,可以作为考察商朝历史的是

( )

【解析】选B。商朝曾迁都到殷,故商朝又称殷朝,商朝人刻写在龟甲或兽骨上的文字,被称为“甲骨文”。故通过《殷墟甲骨学》可以帮助我们了解商朝的历史。

16.《史记·蒙恬列传》中记载:筑 ,因地形,用制险塞,起临洮至辽东,延袤万余里。“ ”上为我国一伟大工程。它是 ( )

A.都江堰 B.长城

C.郑国渠 D.灵渠

【解析】选B。本题考查学生从材料中提取有效信息的能力。由材料“起临洮至辽东,延袤万余里”可判断该伟大工程是秦长城。

17.1964年11月9日,由紫金山天文台发现的国际永久编号为1888的小行星命名为“祖冲之小行星”。祖冲之最杰出的贡献是在 ( )

A.数学领域 B.建筑领域

C.医学领域 D.文学领域

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。祖冲之最突出的成就是在数学领域求得比较精确的圆周率。

18.“文字是一种文化的载体,文字的出现是社会进入文明阶段的重要标志之一。没有文字,就无法全面了解过去的文化和文明。”中华文明源远流长,在下列各项中属于我国最早文字的是 ( )

【解析】选A。本题考查学生的识记分析能力。解答本题的关键要知道什么是我国最早的文字,并识读出这种文字的图片。我国最早的文字是甲骨文,A项是商代甲骨文的图片,符合题意。B项是秦代的小篆字体,C项字体为行书,D项字体是刻写在商朝青铜器司母戊鼎上的文字,属于金文。故选A。

19.山东被誉为“一山一水一圣人”,一山是指泰山,一水是指黄河,一圣人是指 ( )

A.孙武 B.老子

C.孟子 D.孔子

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。由于孔子在思想文化方面的突出贡献,被后世读书人尊称为“圣人”。故本题选D。

20.下列说法正确的是 ( )

①佛教在西汉初年传入我国

②《史记》是我国第一部史书

③道教在东汉时期兴起于民间

④秦始皇陵兵马俑是秦汉雕塑艺术的杰出代表

A.①③④ B.②④

C.③④ D.②③④

【解析】选C。本题考查学生的识记判断能力。佛教在西汉末年东汉初年传入我国中原地区,《史记》是我国第一部纪传体通史;道教是在东汉时期,兴起于民间的宗教;秦汉时期的雕塑艺术水平很高,它的杰出代表是轰动世界的秦始皇陵兵马俑。故选C。

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题10分,第23题16分,第24题14分,共50分)

21.历史诊断题

判断下列表述中的错误并改正

(1)约公元前1300年,商王汤把都城迁到殷,商的都城稳定下来。

错误:汤 改正:盘庚

(2)秦始皇在中央设丞相、太尉和御史大夫,分别管理行政、军事和司法。

错误:司法 改正:监察

(3)三国时期,在江南的手工业中,最重要的是造船业。

错误:造船业 改正:织造麻布

(4)从西汉末年起,匈奴、鲜卑、氐、羯、羌等少数民族纷纷内迁。

错误:西汉末年 改正:东汉末年

(5)四川出土的四羊方尊,结构巧妙,制作精细,堪称青铜器中的精品。

错误:四川 改正:湖南

22.阅读下列材料:

材料一 古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料二 B和儿子一起,带领人民化害为利,在岷江流域修建了大型的水利工程,使成都平原成为“天府之国”。

请回答:

(1)材料一和材料二中的两位水利专家A和B分别指的是谁?(4分)

(2)材料二中的大型水利工程指什么?(2分)

(3)这两位水利专家能够治水成功的原因有哪些?(2分)

(4)我们应该学习他们的哪些精神?(2分)

【解析】本题考查学生阅读、分析材料提取信息解决问题的能力。由材料中“带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水”“在岷江流域修建了大型的水利工程,使成都平原成为‘天府之国’”等信息,可知材料一中A是大禹、材料二中B是李冰。由此结合所学知识,便可完成第(1)、(2)题的解答。第(3)题,依据材料中“带领人们用疏导的办法治理洪水”等信息,可知大禹和李冰治水成功的原因有:依靠人民群众,采用堵和导相结合的方法等。第(4)题,可以从禹治理洪水和李冰修建都江堰过程中,分析提炼。

答案:(1)A:大禹 B:李冰。

(2)都江堰。

(3)依靠人民群众;采用堵和导相结合的方法。

(4)克己奉公的精神;勇于创新的精神;为民服务的精神。

23.阅读下列材料,回答问题:

材料一

(1)据材料一归纳秦朝为加强政治统治采取了哪些措施。(3分)秦始皇开创了什么政治制度?(1分)

(2)从材料一中可以看出,汉武帝统治初期在政治上面临什么问题?(1分)他是如何解决这一问题的?(3分)

材料二

(3)材料二中,西汉疆域比秦朝疆域多了什么地区?(1分)西汉对其管辖的标志是什么?(2分)有什么历史意义?(3分)

(4)秦皇汉武被人相提并论,你认为他们共同的伟大政治功绩是什么?(2分)

【解析】本题考查学生的识记、分析及归纳等历史综合能力。第(1)题,依据材料一中的示意图进行归纳即可;第(2)题,由“今诸侯或连城数十,地方千里。……合纵,以逆京师(反叛朝廷)”可知:当时地方诸侯势力强大,已严重威胁中央,由“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”可推断出汉武帝是通过实行“推恩令”来解除王国对中央的威胁;第(3)题,仔细观察两幅图,不难发现西汉比秦朝多了西域地区,其余两问依据教材相关内容回答;第(4)题,秦皇汉武统治时期,通过采取一系列的措施,巩固、发展了大一统局面,依此回答即可。

答案:(1)秦王嬴政自称“始皇帝”,国家重大事务由他决定。中央政府设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察。在地方上,推行郡县制,分天下为36郡,郡下设县。封建专制主义中央集权制度。

(2)汉初王国威胁中央的问题。颁布“推恩令”。

(3)西域地区。公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务。从此,西域(今新疆天山南北地区)正式归属中央政权管辖。

(4)加强了中央集权,巩固了国家统一。

24.在三国两晋南北朝时期(公元3-6世纪),我国历史虽然处于政权分立、南北对峙、人口南迁的大分裂时期,但是我国历史前进的脚步并没有停止。请回答:

(1)这一时期我国南方发展呈现出的最突出特点是什么?(2分)这一特点出现的原因有哪些?(4分)

(2)这一时期我国北方历史发展呈现出的最突出的特点是什么?(2分)哪一次改革更加促进了这个特点的形成?(2分)

(3)这一时期我国的科学技术领先世界,艺术成就精彩纷呈,请在科技和艺术领域方面各举两个例子。(4分)

【解析】本题主要考查学生的理解、归纳能力。三国两晋南北朝时期主要特征表现为:政权分立、北方的民族大融合以及南方的初步开发等。这样再结合所学知识,便可完成第(1)、(2)题的解答。第(3)题,三国两晋南北朝时期的科技和艺术成就主要体现在数学、农学、地理学、书法、绘画等方面,具体成就可结合教材回答。

答案:(1)特点:南方的初步开发(或者南方经济的发展等)

原因:江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战争相对较少,社会秩序安定;劳动人民辛勤劳动。

(2)特点:北方的民族融合。

改革:北魏孝文帝改革。

(3)科技:祖冲之第一次把圆周率的数值准确计算到小数点以后第七位;贾思勰著成《齐民要术》;郦道元写成《水经注》。

艺术:王羲之的书法举世无双,代表作《兰亭序》;顾恺之的绘画成就最高,代表作《女史箴图》和《洛神赋图》。

关闭Word文档返回原板块

(60分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.有一远古人群,生活在距今约70万-20万年之间的北京周口店地区,他们使用打制石器,男子狩猎,妇女采集,这一群人可能是 ( )

A.北京人 B.元谋人 C.半坡人 D.河姆渡人

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。根据所学可知,北京人生活在距今约71万-23万年前,北京人会制造和使用打制石器,故本题选A。

2.右图是一片果实饱满的稻子。在我国最早种植水稻的远古人类生活在 ( )

A.陕西西安半坡村

B.浙江余姚河姆渡村

C.北京周口店

D.山东泰安大汶口

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。我国最早种植水稻的远古人类是河姆渡原始居民,生活于浙江余姚河姆渡村。

3.《礼记》记述说:“天子和诸侯都把世袭当作礼,用城郭、护城河来维护国家的稳固。”第一个借助世袭之“礼”登上王位并治理国家的是 ( )

A.尧 B.舜 C.禹 D.启

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。世袭制取代禅让制的标志是禹死后,其子启继承王位。

4.“周幽王烽火戏诸侯”“孔子周游列国”的故事家喻户晓,与“诸侯”“列国”的产生相关的制度是 ( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

【解析】选C。本题考查学生的分析能力。西周为控制全国广大地区,周王让自己的子弟、亲戚以及功臣和一些古帝王的后代,在各地建立封国,即诸侯国,封国的统治者称国君或诸侯。这一制度历史上称为分封制。

5.右下图是一个铁制犁头,它表明,我国至迟到什么时候就已经使用牛耕

( )

A.商朝

B.春秋时期

C.战国时期

D.南北朝时期

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。春秋时,开始使用牛耕田。

6.齐桓公称霸、商鞅变法等历史现象反映的时代特征是 ( )

A.争霸称雄与社会变革

B.统一多民族国家的巩固

C.政权分立与民族融合

D.统一国家的建立

【解析】选A。本题考查学生理解辨析能力。春秋战国时期,是我国历史上大动荡大变革时期,齐桓公称霸反映了春秋时期各诸侯国间争霸称雄的时代特征,商鞅变法反映了战国时期各国纷纷进行变法运动的社会大变革现象,所以A项符合题意。

7.(2013·鞍山中考)中国银行行徽(图1)的外观设计灵感源自我国古代的一种钱币(图2),这种形状的钱币最早在全国统一使用是在 ( )

A.秦朝 B.唐朝

C.宋朝 D.清朝

【解析】选A。本题考查学生的识图和辨析能力。图2中的古钱币是圆形方孔钱,这是秦朝开始在全国统一使用的标准样式。

8.秦代曾把小篆作为标准书体通令全国使用,这一现象反映的实质是 ( )

A.中国汉字的成熟 B.小篆书体的优美

C.秦始皇的专断 D.中央集权制度的推行

【解析】选D。本题考查学生的分析、理解能力。解答本题的关键所在是要分析秦代为什么统一文字,即统一文字的最终目的是什么?依据所学知识知道,秦始皇统一六国后,为了加强中央集权专制统治,巩固统治,采取了一系列措施,而把小篆作为标准书体通令全国使用正是其在文化方面采取的重要措施。依此判断,本题选D项。

9.享受优质教育是所有读书人的普遍愿望。“太学”是中国某一朝代设立的最高学府,对后世产生了深远影响。政府创办传授学术的“太学”始创于 ( )

A.西周 B.秦朝 C.汉朝 D.南朝

【解析】选C。本题考查学生再认再现的能力。汉武帝采取董仲舒等人的建议,在都城长安办太学,让博士主持教学,招收“弟子员”。

10.下图是2012年发行的《丝绸之路》特种邮票,这是新中国成立后首次发行以丝绸之路为主题的邮票。邮票采用了创新的四枚连印形式,内容分为“千年帝京”“大漠雄关”“神秘故国”和“西域胜境”。陆上丝绸之路是古代连接亚欧的重要商路,对开通此商路功劳巨大的是 ( )

A.董仲舒 B.张骞 C.班超 D.甘英

【解析】选B。本题主要考查学生的分析理解能力。张骞通西域后,汉朝和西域的使者互相往来,东西方的经济文化交流日趋频繁,中国的丝和丝织品沿这条通道辗转运到欧洲,逐渐形成著名的丝绸之路。

11.丝绸织绣着中国早期的繁盛与光华,随着东方美丽的传说,沿着“丝绸之路”向西方播送着中国璀璨而精致的文明。“丝绸之路”经过的地区,从东往西排列,顺序正确的是 ( )

①长安 ②河西走廊 ③西亚 ④欧洲

A.①②③④ B.④②①③

C.①③②④ D.①②④③

【解析】选A。本题考查学生的识记归纳能力。链接所学可知,当时贯穿东西的交通线丝绸之路,是从长安经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直到欧洲。故选A。

12.东汉末年,群雄并起,国家陷入分裂割据局面,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元229年中国局势的是 ( )

【解析】选B。本题考查学生史图结合的能力。公元220年,曹丕废汉献帝,改国号为魏,建都洛阳;公元221年,刘备在成都称帝,建立蜀政权;公元229年,孙权正式称帝,国号吴,定都建业。至此,三国鼎立局面正式形成,依据三国的地理方位,正确的是B项。

13.“北方种麦,南方种稻;北方人吃面食,南方人吃米饭”一直以来是我国古代人民生产生活的传统面貌。可是在东晋南朝时期,这种局面发生了改变。主要是因为 ( )

A.南方的自然条件优越 B.北方人口的大量南迁

C.诸葛亮的治蜀 D.孙吴政权的屯田

【解析】选B。本题考查学生的理解能力。东晋南朝时期,北方人口继续大量南迁,为南方带去了先进的生产工具和生产技术,从而使原产于北方的麦、大豆等粮食作物在南方得到推广种植。故本题选B项。

14.北魏孝文帝迁都洛阳,力求改革,促进了民族融合。下列成语,最能贴切反映其改革的是 ( )

A.移风易俗 B.破釜沉舟

C.标新立异 D.见异思迁

【解析】选A。本题考查学生的知识迁移能力。孝文帝迁都洛阳后,大力推行学习汉族文化风俗的政策,如改汉姓、穿汉服、与汉族通婚、学说汉语等,这大大促进了黄河流域的民族大融合。故A项与孝文帝改革最贴切。

15.历史著作是历史的再现。下列四部著作,可以作为考察商朝历史的是

( )

【解析】选B。商朝曾迁都到殷,故商朝又称殷朝,商朝人刻写在龟甲或兽骨上的文字,被称为“甲骨文”。故通过《殷墟甲骨学》可以帮助我们了解商朝的历史。

16.《史记·蒙恬列传》中记载:筑 ,因地形,用制险塞,起临洮至辽东,延袤万余里。“ ”上为我国一伟大工程。它是 ( )

A.都江堰 B.长城

C.郑国渠 D.灵渠

【解析】选B。本题考查学生从材料中提取有效信息的能力。由材料“起临洮至辽东,延袤万余里”可判断该伟大工程是秦长城。

17.1964年11月9日,由紫金山天文台发现的国际永久编号为1888的小行星命名为“祖冲之小行星”。祖冲之最杰出的贡献是在 ( )

A.数学领域 B.建筑领域

C.医学领域 D.文学领域

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。祖冲之最突出的成就是在数学领域求得比较精确的圆周率。

18.“文字是一种文化的载体,文字的出现是社会进入文明阶段的重要标志之一。没有文字,就无法全面了解过去的文化和文明。”中华文明源远流长,在下列各项中属于我国最早文字的是 ( )

【解析】选A。本题考查学生的识记分析能力。解答本题的关键要知道什么是我国最早的文字,并识读出这种文字的图片。我国最早的文字是甲骨文,A项是商代甲骨文的图片,符合题意。B项是秦代的小篆字体,C项字体为行书,D项字体是刻写在商朝青铜器司母戊鼎上的文字,属于金文。故选A。

19.山东被誉为“一山一水一圣人”,一山是指泰山,一水是指黄河,一圣人是指 ( )

A.孙武 B.老子

C.孟子 D.孔子

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。由于孔子在思想文化方面的突出贡献,被后世读书人尊称为“圣人”。故本题选D。

20.下列说法正确的是 ( )

①佛教在西汉初年传入我国

②《史记》是我国第一部史书

③道教在东汉时期兴起于民间

④秦始皇陵兵马俑是秦汉雕塑艺术的杰出代表

A.①③④ B.②④

C.③④ D.②③④

【解析】选C。本题考查学生的识记判断能力。佛教在西汉末年东汉初年传入我国中原地区,《史记》是我国第一部纪传体通史;道教是在东汉时期,兴起于民间的宗教;秦汉时期的雕塑艺术水平很高,它的杰出代表是轰动世界的秦始皇陵兵马俑。故选C。

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题10分,第23题16分,第24题14分,共50分)

21.历史诊断题

判断下列表述中的错误并改正

(1)约公元前1300年,商王汤把都城迁到殷,商的都城稳定下来。

错误:汤 改正:盘庚

(2)秦始皇在中央设丞相、太尉和御史大夫,分别管理行政、军事和司法。

错误:司法 改正:监察

(3)三国时期,在江南的手工业中,最重要的是造船业。

错误:造船业 改正:织造麻布

(4)从西汉末年起,匈奴、鲜卑、氐、羯、羌等少数民族纷纷内迁。

错误:西汉末年 改正:东汉末年

(5)四川出土的四羊方尊,结构巧妙,制作精细,堪称青铜器中的精品。

错误:四川 改正:湖南

22.阅读下列材料:

材料一 古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料二 B和儿子一起,带领人民化害为利,在岷江流域修建了大型的水利工程,使成都平原成为“天府之国”。

请回答:

(1)材料一和材料二中的两位水利专家A和B分别指的是谁?(4分)

(2)材料二中的大型水利工程指什么?(2分)

(3)这两位水利专家能够治水成功的原因有哪些?(2分)

(4)我们应该学习他们的哪些精神?(2分)

【解析】本题考查学生阅读、分析材料提取信息解决问题的能力。由材料中“带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水”“在岷江流域修建了大型的水利工程,使成都平原成为‘天府之国’”等信息,可知材料一中A是大禹、材料二中B是李冰。由此结合所学知识,便可完成第(1)、(2)题的解答。第(3)题,依据材料中“带领人们用疏导的办法治理洪水”等信息,可知大禹和李冰治水成功的原因有:依靠人民群众,采用堵和导相结合的方法等。第(4)题,可以从禹治理洪水和李冰修建都江堰过程中,分析提炼。

答案:(1)A:大禹 B:李冰。

(2)都江堰。

(3)依靠人民群众;采用堵和导相结合的方法。

(4)克己奉公的精神;勇于创新的精神;为民服务的精神。

23.阅读下列材料,回答问题:

材料一

(1)据材料一归纳秦朝为加强政治统治采取了哪些措施。(3分)秦始皇开创了什么政治制度?(1分)

(2)从材料一中可以看出,汉武帝统治初期在政治上面临什么问题?(1分)他是如何解决这一问题的?(3分)

材料二

(3)材料二中,西汉疆域比秦朝疆域多了什么地区?(1分)西汉对其管辖的标志是什么?(2分)有什么历史意义?(3分)

(4)秦皇汉武被人相提并论,你认为他们共同的伟大政治功绩是什么?(2分)

【解析】本题考查学生的识记、分析及归纳等历史综合能力。第(1)题,依据材料一中的示意图进行归纳即可;第(2)题,由“今诸侯或连城数十,地方千里。……合纵,以逆京师(反叛朝廷)”可知:当时地方诸侯势力强大,已严重威胁中央,由“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”可推断出汉武帝是通过实行“推恩令”来解除王国对中央的威胁;第(3)题,仔细观察两幅图,不难发现西汉比秦朝多了西域地区,其余两问依据教材相关内容回答;第(4)题,秦皇汉武统治时期,通过采取一系列的措施,巩固、发展了大一统局面,依此回答即可。

答案:(1)秦王嬴政自称“始皇帝”,国家重大事务由他决定。中央政府设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察。在地方上,推行郡县制,分天下为36郡,郡下设县。封建专制主义中央集权制度。

(2)汉初王国威胁中央的问题。颁布“推恩令”。

(3)西域地区。公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务。从此,西域(今新疆天山南北地区)正式归属中央政权管辖。

(4)加强了中央集权,巩固了国家统一。

24.在三国两晋南北朝时期(公元3-6世纪),我国历史虽然处于政权分立、南北对峙、人口南迁的大分裂时期,但是我国历史前进的脚步并没有停止。请回答:

(1)这一时期我国南方发展呈现出的最突出特点是什么?(2分)这一特点出现的原因有哪些?(4分)

(2)这一时期我国北方历史发展呈现出的最突出的特点是什么?(2分)哪一次改革更加促进了这个特点的形成?(2分)

(3)这一时期我国的科学技术领先世界,艺术成就精彩纷呈,请在科技和艺术领域方面各举两个例子。(4分)

【解析】本题主要考查学生的理解、归纳能力。三国两晋南北朝时期主要特征表现为:政权分立、北方的民族大融合以及南方的初步开发等。这样再结合所学知识,便可完成第(1)、(2)题的解答。第(3)题,三国两晋南北朝时期的科技和艺术成就主要体现在数学、农学、地理学、书法、绘画等方面,具体成就可结合教材回答。

答案:(1)特点:南方的初步开发(或者南方经济的发展等)

原因:江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战争相对较少,社会秩序安定;劳动人民辛勤劳动。

(2)特点:北方的民族融合。

改革:北魏孝文帝改革。

(3)科技:祖冲之第一次把圆周率的数值准确计算到小数点以后第七位;贾思勰著成《齐民要术》;郦道元写成《水经注》。

艺术:王羲之的书法举世无双,代表作《兰亭序》;顾恺之的绘画成就最高,代表作《女史箴图》和《洛神赋图》。

关闭Word文档返回原板块

同课章节目录