人教版必修1第4单元第13课:辛亥革命(共25张苏州市级公开课)

文档属性

| 名称 | 人教版必修1第4单元第13课:辛亥革命(共25张苏州市级公开课) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 876.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。1912年10月10日1911年10月10日第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流第十三课狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义

广义:指以孙中山为首的革命党人为推翻清王朝、建立资产阶级共和国而进行一系列的努力苏州新区第一中学 唐晓燕忆——辛亥

议——辛亥

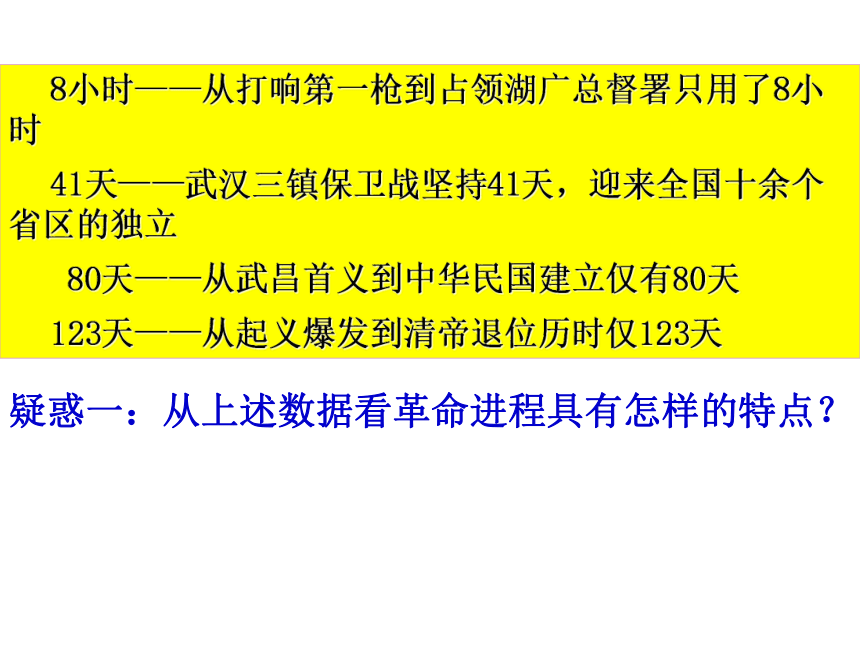

忆——辛亥 8小时——从打响第一枪到占领湖广总督署只用了8小时

41天——武汉三镇保卫战坚持41天,迎来全国十余个省区的独立

80天——从武昌首义到中华民国建立仅有80天

123天——从起义爆发到清帝退位历时仅123天疑惑一:从上述数据看革命进程具有怎样的特点?外国人眼中看辛亥革命的爆发:

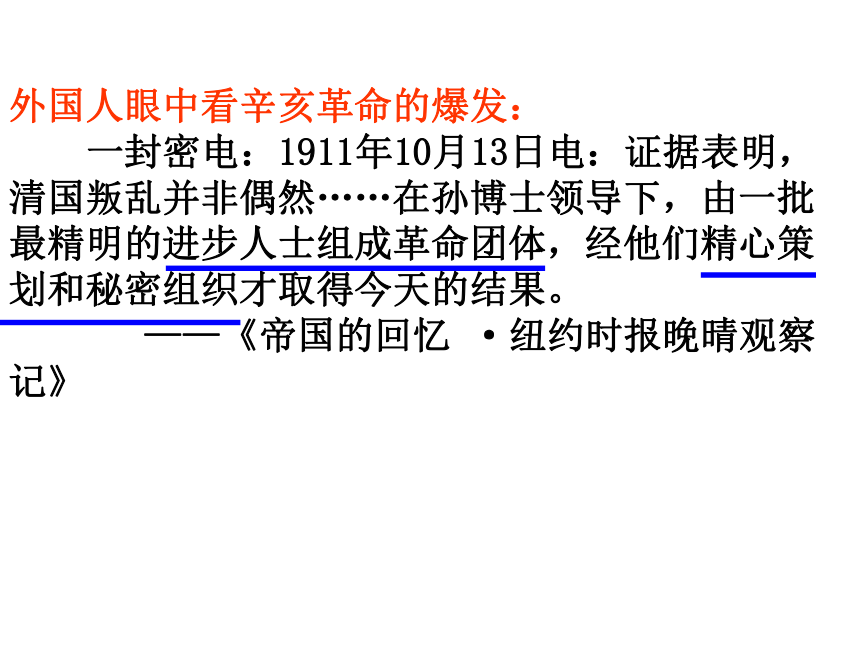

一封密电:1911年10月13日电:证据表明,清国叛乱并非偶然……在孙博士领导下,由一批最精明的进步人士组成革命团体,经他们精心策划和秘密组织才取得今天的结果。

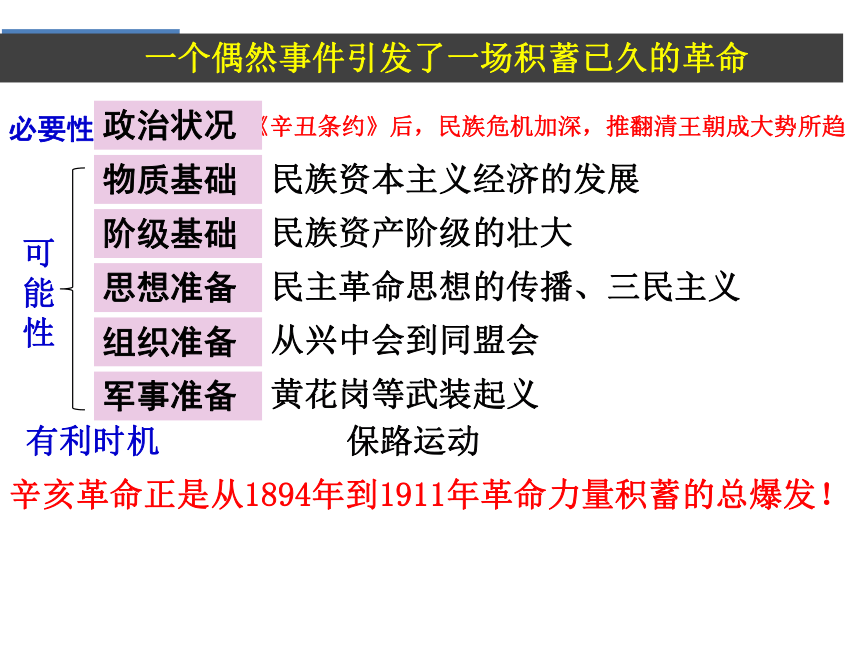

——《帝国的回忆 ·纽约时报晚晴观察记》辛亥革命背景牛刀小试黄花岗等武装起义《辛丑条约》后,民族危机加深,推翻清王朝成大势所趋民族资本主义经济的发展民族资产阶级的壮大民主革命思想的传播、三民主义从兴中会到同盟会辛亥革命正是从1894年到1911年革命力量积蓄的总爆发! 一个偶然事件引发了一场积蓄已久的革命政治状况物质基础阶级基础思想准备组织准备军事准备必要性可能性 有利时机 保路运动(辛亥疑惑)

疑惑二:武昌起义时孙中山在国外没有参与领导辛亥革命却为何推举他为临时大总统?

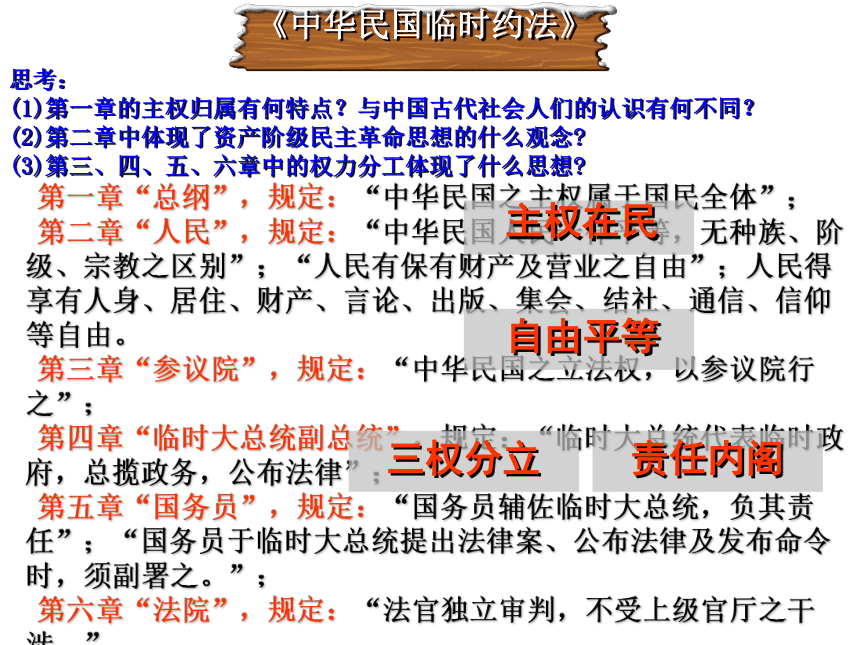

疑惑三:为何是临时大总统、临时参议院、临时约法? 忆——辛亥《中华民国临时约法》 思考:

(1)第一章的主权归属有何特点?与中国古代社会人们的认识有何不同?

(2)第二章中体现了资产阶级民主革命思想的什么观念?

(3)第三、四、五、六章中的权力分工体现了什么思想? 第一章“总纲”,规定:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;“人民有保有财产及营业之自由”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;

第四章“临时大总统副总统”,规定:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”,规定:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;

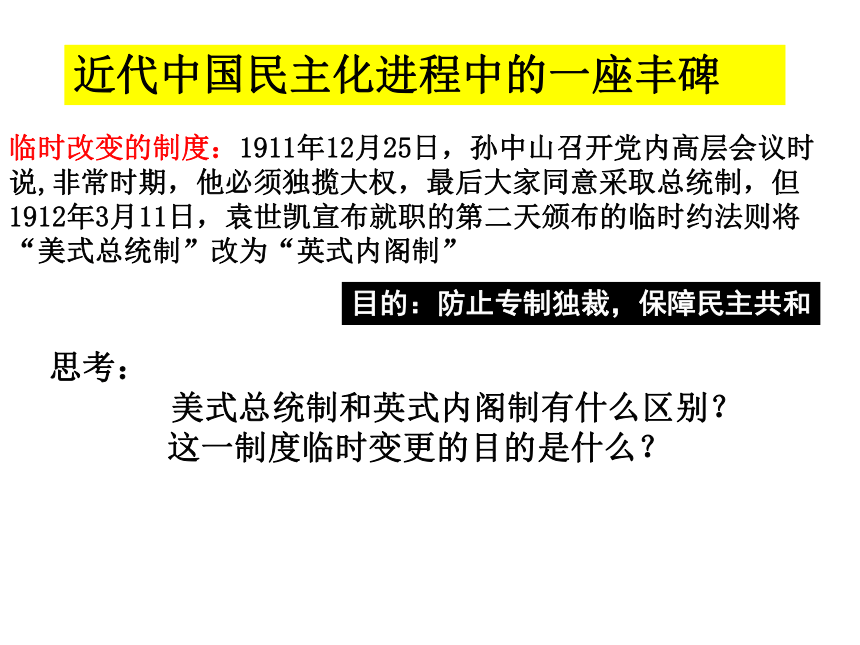

第六章“法院”,规定:“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。” 临时改变的制度:1911年12月25日,孙中山召开党内高层会议时说,非常时期,他必须独揽大权,最后大家同意采取总统制,但1912年3月11日,袁世凯宣布就职的第二天颁布的临时约法则将“美式总统制”改为“英式内阁制”目的:防止专制独裁,保障民主共和近代中国民主化进程中的一座丰碑思考:

美式总统制和英式内阁制有什么区别?

这一制度临时变更的目的是什么? 忆——辛亥(辛亥疑惑)

疑惑二:武昌起义时孙中山在国外没有参与领导辛亥革命却为何推举他为临时大总统?

疑惑三:为何是临时大总统、临时参议院、临时约法?

疑惑四:辛亥革命果实为什么会被袁世凯篡夺?孙中山1924年1月的话——曾几何时,己为情势所迫,不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协,实质间接与帝国主义相调和。革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级如武人官僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?《胡汉民自传》——当孙中山大总统宣誓就职后,一次安徽前线军情告急,粮饷皆缺,急电中央索饷。临时大总统朱笔一批:拨20万元济急。当总统府秘书长胡汉民持此总统手批,前去财政部拨款时,发现国库之内,只有银元10枚。鲁迅——首义之地的湖北,革命后所建立的军政府,主要由旧军阀、旧官僚组成,都督是清末新军旅长黎元洪; 江苏的都督程德全是原来的江苏巡抚,新政府所在地便在旧日的巡抚衙门,其成员则是前衙门的原班人马。革命迅速发展却潜伏着失败的危机

结局: 1912.3 袁世凯篡夺革命果实袁世凯:实力、两面手段

列强:替袁撑腰

立宪派、旧官僚:攻击、施压如何评价辛亥革命? 议——辛亥 名人评说:梁启超:任凭你象尧舜那样圣贤,像秦始皇、明太祖那样

强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再想做中国

皇帝,乃永远没有人答应章开沅:孙中山,“在一百年前思考的问题,探索的思路,以及

追求中国现代化的各方面实践,都成为宝贵遗产”鲁迅: 辛亥革命就是“一朵不结果实的花” ,没有任

何值得称赞的地方易中天:辛亥革命后是军阀混战……军阀混战的结果是“民国”

变成了“战国”把历史事件放在特定历史条件下评价

论从史出 变 未变社会性质未变 民族资本主义发展未解决土地问题,民生依然凋敝辛亥革命后的中国农村破败依旧☆ 我问一位传统的中国东方女士,‘什么时候中国母亲才会允许自己的女儿傍晚与大学男生们一同驾车出游呢?’她的回答像一道闪电震惊了我,‘再过一百年’——1911年10月29日《共和十年:〈纽约时报〉民初观察记》封建思想根深蒂固民主共和思想逐渐深入人心☆今全国人民心理多倾向共和,南方各省既倡议于前;北方诸将亦主张于后,人心所向,天命可知,予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶。用是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公之全国,定为共和立宪国体。

---清帝退位诏书1911年11月11日张謇、伍廷芳联名给摄政王发出一电:“大势所在,非共和无以免生灵之涂炭,保满汉之和平。”据当时南京的外国人说:“此地的下层人士通常谈到孙文博士认为是新皇帝,他们不了解总统这个专有名词,认为它不过是更高头衔的委婉说法罢了”。 一些秀才举人们偷偷把辫子掖起来,戴帽遮掩,或将辫发盘在头顶带上儒巾,掩藏完毕,张扬过市……清王朝覆灭建立民国、《临时约法》民主共和观念渐入人心

习俗变化

但民国有名无实资本主义经济发展

但未解决土地问题未彻底完成

双反任务

未改变社会性质实现民族独立

功绩巨大

历史巨变尚未成功

仍需努力学法指导: 对于影响或评价类,可从以下角度分析:

社会角度: 政治、经济、思想等

时间范畴:对当时及后世

区域范围:对本地及世界

辩证角度:积极和消极(一分为二)

史观角度:全球史观(整体史观)、现代化

史观、文明史观、社会史观 辛亥革命是一次“比较完全意义上”的资产阶级民主革命。 辛亥革命打开了20世纪中国进步潮流的闸门,是民族复兴历程上的丰碑。 辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。课后: 悟—辛亥我感受最深的是……

辛亥革命留给我们……

我们应该从革命中吸取……推荐书目:

《就辛亥革命性质问题答台北学者》章开沅(《近代史研究》1983年)

《新视角 新看法》史岩 (社会科学研究2012年第1期)

《鲁迅对辛亥革命评价不高的原因初探》(汉江大学学报2011年8月)

《历史的节奏:海内外对辛亥革命的研究与争议》魏楚雄(徐州师范大学学报哲学社会科学版2012年3月第2期)

《终结于开端:辛亥革命意义再审视》戴燕(青海社会科学2014年第4期)

相关网站:

1、辛亥革命纪念馆

http://xhgm.china1840-1949.net.cn/

2、孙中山纪念馆

http://szs.chinaspirit.net.cn/

3、辛亥革命博物馆

http://www.1911museum.com/

延伸拓展:从不同史观认识辛亥革命和孙中山1、是资产阶级民主革命----革命史观

辛亥革命是中国历史上第一次完整意义上的伟大的资产阶级民主革命。孙中山是中国民主主义革命的伟大的先行者。

2、是世界资产阶级革命的组成部分---全球史观(整体史观)

辛亥革命是世界资产阶级革命的组成部分,推动了世界(首先是亚洲)资产阶级革命的发展,中国与世界已紧密地相联。孙中山是中国近代放眼看世界的伟大智者。

3、是现代化(近代化)的过程——现代化史观

辛亥革命是一次深刻的现代化运动,它促进了中国政治、经济、思想文化现代化。孙中山是中国现代化的先驱。

延伸拓展:从不同史观认识辛亥革命4、促进政治文明、精神文明、物质文明发展----文明史观

辛亥革命促进了中国传统文明向现代文明的转变,在政治文明和精神文明中表现尤为突出。它结束了帝制,建立了共和国,是具有重要意义的制度创新,是政治文明的重大成果;民主共和的观念深入人心,社会风俗习惯发生巨大变化,在精神文明建设方面取得巨大成果;它促进民族资本主义进一步发展,物质文明也取得重大成果。总之,辛亥革命是中华文明发展史上的一个重要里程碑。孙中山是中西文明合壁的产物。

5、移风易俗——社会史观

以剪发辫、废除跪拜礼和大人老爷等称号的移风易俗举措使得国民面貌为之一新。孙中山是移风易俗的倡导者。

下表是1913年 江苏第一师范学校对三百名中小学生所做的题为“现在你最崇拜的人物是谁?”的问卷调查结果:

广义:指以孙中山为首的革命党人为推翻清王朝、建立资产阶级共和国而进行一系列的努力苏州新区第一中学 唐晓燕忆——辛亥

议——辛亥

忆——辛亥 8小时——从打响第一枪到占领湖广总督署只用了8小时

41天——武汉三镇保卫战坚持41天,迎来全国十余个省区的独立

80天——从武昌首义到中华民国建立仅有80天

123天——从起义爆发到清帝退位历时仅123天疑惑一:从上述数据看革命进程具有怎样的特点?外国人眼中看辛亥革命的爆发:

一封密电:1911年10月13日电:证据表明,清国叛乱并非偶然……在孙博士领导下,由一批最精明的进步人士组成革命团体,经他们精心策划和秘密组织才取得今天的结果。

——《帝国的回忆 ·纽约时报晚晴观察记》辛亥革命背景牛刀小试黄花岗等武装起义《辛丑条约》后,民族危机加深,推翻清王朝成大势所趋民族资本主义经济的发展民族资产阶级的壮大民主革命思想的传播、三民主义从兴中会到同盟会辛亥革命正是从1894年到1911年革命力量积蓄的总爆发! 一个偶然事件引发了一场积蓄已久的革命政治状况物质基础阶级基础思想准备组织准备军事准备必要性可能性 有利时机 保路运动(辛亥疑惑)

疑惑二:武昌起义时孙中山在国外没有参与领导辛亥革命却为何推举他为临时大总统?

疑惑三:为何是临时大总统、临时参议院、临时约法? 忆——辛亥《中华民国临时约法》 思考:

(1)第一章的主权归属有何特点?与中国古代社会人们的认识有何不同?

(2)第二章中体现了资产阶级民主革命思想的什么观念?

(3)第三、四、五、六章中的权力分工体现了什么思想? 第一章“总纲”,规定:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;“人民有保有财产及营业之自由”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;

第四章“临时大总统副总统”,规定:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”,规定:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;

第六章“法院”,规定:“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。” 临时改变的制度:1911年12月25日,孙中山召开党内高层会议时说,非常时期,他必须独揽大权,最后大家同意采取总统制,但1912年3月11日,袁世凯宣布就职的第二天颁布的临时约法则将“美式总统制”改为“英式内阁制”目的:防止专制独裁,保障民主共和近代中国民主化进程中的一座丰碑思考:

美式总统制和英式内阁制有什么区别?

这一制度临时变更的目的是什么? 忆——辛亥(辛亥疑惑)

疑惑二:武昌起义时孙中山在国外没有参与领导辛亥革命却为何推举他为临时大总统?

疑惑三:为何是临时大总统、临时参议院、临时约法?

疑惑四:辛亥革命果实为什么会被袁世凯篡夺?孙中山1924年1月的话——曾几何时,己为情势所迫,不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协,实质间接与帝国主义相调和。革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级如武人官僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?《胡汉民自传》——当孙中山大总统宣誓就职后,一次安徽前线军情告急,粮饷皆缺,急电中央索饷。临时大总统朱笔一批:拨20万元济急。当总统府秘书长胡汉民持此总统手批,前去财政部拨款时,发现国库之内,只有银元10枚。鲁迅——首义之地的湖北,革命后所建立的军政府,主要由旧军阀、旧官僚组成,都督是清末新军旅长黎元洪; 江苏的都督程德全是原来的江苏巡抚,新政府所在地便在旧日的巡抚衙门,其成员则是前衙门的原班人马。革命迅速发展却潜伏着失败的危机

结局: 1912.3 袁世凯篡夺革命果实袁世凯:实力、两面手段

列强:替袁撑腰

立宪派、旧官僚:攻击、施压如何评价辛亥革命? 议——辛亥 名人评说:梁启超:任凭你象尧舜那样圣贤,像秦始皇、明太祖那样

强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再想做中国

皇帝,乃永远没有人答应章开沅:孙中山,“在一百年前思考的问题,探索的思路,以及

追求中国现代化的各方面实践,都成为宝贵遗产”鲁迅: 辛亥革命就是“一朵不结果实的花” ,没有任

何值得称赞的地方易中天:辛亥革命后是军阀混战……军阀混战的结果是“民国”

变成了“战国”把历史事件放在特定历史条件下评价

论从史出 变 未变社会性质未变 民族资本主义发展未解决土地问题,民生依然凋敝辛亥革命后的中国农村破败依旧☆ 我问一位传统的中国东方女士,‘什么时候中国母亲才会允许自己的女儿傍晚与大学男生们一同驾车出游呢?’她的回答像一道闪电震惊了我,‘再过一百年’——1911年10月29日《共和十年:〈纽约时报〉民初观察记》封建思想根深蒂固民主共和思想逐渐深入人心☆今全国人民心理多倾向共和,南方各省既倡议于前;北方诸将亦主张于后,人心所向,天命可知,予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶。用是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公之全国,定为共和立宪国体。

---清帝退位诏书1911年11月11日张謇、伍廷芳联名给摄政王发出一电:“大势所在,非共和无以免生灵之涂炭,保满汉之和平。”据当时南京的外国人说:“此地的下层人士通常谈到孙文博士认为是新皇帝,他们不了解总统这个专有名词,认为它不过是更高头衔的委婉说法罢了”。 一些秀才举人们偷偷把辫子掖起来,戴帽遮掩,或将辫发盘在头顶带上儒巾,掩藏完毕,张扬过市……清王朝覆灭建立民国、《临时约法》民主共和观念渐入人心

习俗变化

但民国有名无实资本主义经济发展

但未解决土地问题未彻底完成

双反任务

未改变社会性质实现民族独立

功绩巨大

历史巨变尚未成功

仍需努力学法指导: 对于影响或评价类,可从以下角度分析:

社会角度: 政治、经济、思想等

时间范畴:对当时及后世

区域范围:对本地及世界

辩证角度:积极和消极(一分为二)

史观角度:全球史观(整体史观)、现代化

史观、文明史观、社会史观 辛亥革命是一次“比较完全意义上”的资产阶级民主革命。 辛亥革命打开了20世纪中国进步潮流的闸门,是民族复兴历程上的丰碑。 辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。课后: 悟—辛亥我感受最深的是……

辛亥革命留给我们……

我们应该从革命中吸取……推荐书目:

《就辛亥革命性质问题答台北学者》章开沅(《近代史研究》1983年)

《新视角 新看法》史岩 (社会科学研究2012年第1期)

《鲁迅对辛亥革命评价不高的原因初探》(汉江大学学报2011年8月)

《历史的节奏:海内外对辛亥革命的研究与争议》魏楚雄(徐州师范大学学报哲学社会科学版2012年3月第2期)

《终结于开端:辛亥革命意义再审视》戴燕(青海社会科学2014年第4期)

相关网站:

1、辛亥革命纪念馆

http://xhgm.china1840-1949.net.cn/

2、孙中山纪念馆

http://szs.chinaspirit.net.cn/

3、辛亥革命博物馆

http://www.1911museum.com/

延伸拓展:从不同史观认识辛亥革命和孙中山1、是资产阶级民主革命----革命史观

辛亥革命是中国历史上第一次完整意义上的伟大的资产阶级民主革命。孙中山是中国民主主义革命的伟大的先行者。

2、是世界资产阶级革命的组成部分---全球史观(整体史观)

辛亥革命是世界资产阶级革命的组成部分,推动了世界(首先是亚洲)资产阶级革命的发展,中国与世界已紧密地相联。孙中山是中国近代放眼看世界的伟大智者。

3、是现代化(近代化)的过程——现代化史观

辛亥革命是一次深刻的现代化运动,它促进了中国政治、经济、思想文化现代化。孙中山是中国现代化的先驱。

延伸拓展:从不同史观认识辛亥革命4、促进政治文明、精神文明、物质文明发展----文明史观

辛亥革命促进了中国传统文明向现代文明的转变,在政治文明和精神文明中表现尤为突出。它结束了帝制,建立了共和国,是具有重要意义的制度创新,是政治文明的重大成果;民主共和的观念深入人心,社会风俗习惯发生巨大变化,在精神文明建设方面取得巨大成果;它促进民族资本主义进一步发展,物质文明也取得重大成果。总之,辛亥革命是中华文明发展史上的一个重要里程碑。孙中山是中西文明合壁的产物。

5、移风易俗——社会史观

以剪发辫、废除跪拜礼和大人老爷等称号的移风易俗举措使得国民面貌为之一新。孙中山是移风易俗的倡导者。

下表是1913年 江苏第一师范学校对三百名中小学生所做的题为“现在你最崇拜的人物是谁?”的问卷调查结果:

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局