第一节 自然地理环境的整体性 预习课件(47张)

文档属性

| 名称 | 第一节 自然地理环境的整体性 预习课件(47张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 16:42:22 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第五章 自然地理环境的整体性和地域分异规律

第一节 自然地理环境的整体性

目标导航

课标要求 素养目标

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。 1.区域认知:了解自然地理环境的五大要素及其相互关系。

2.综合思维:理解自然地理环境整体性的表现。

3.地理实践力:能够运用自然地理环境整体性原理解释相关地理现象。

预习导学

导学探究

拓展探究

课堂小结

随堂练习

预习导学

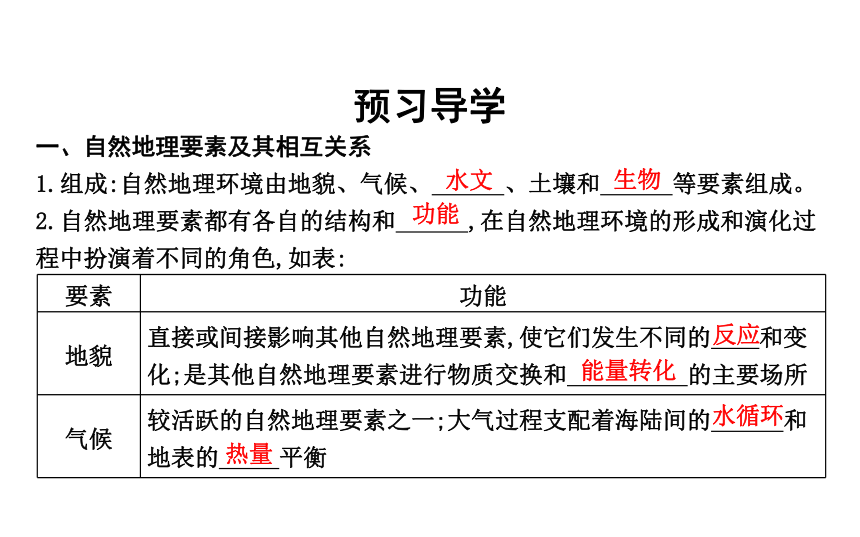

一、自然地理要素及其相互关系

1.组成:自然地理环境由地貌、气候、 、土壤和 等要素组成。

2.自然地理要素都有各自的结构和 ,在自然地理环境的形成和演化过程中扮演着不同的角色,如表:

水文

生物

功能

要素 功能

地貌 直接或间接影响其他自然地理要素,使它们发生不同的 和变化;是其他自然地理要素进行物质交换和 的主要场所

气候 较活跃的自然地理要素之一;大气过程支配着海陆间的 和地表的 平衡

反应

能量转化

水循环

热量

无机界

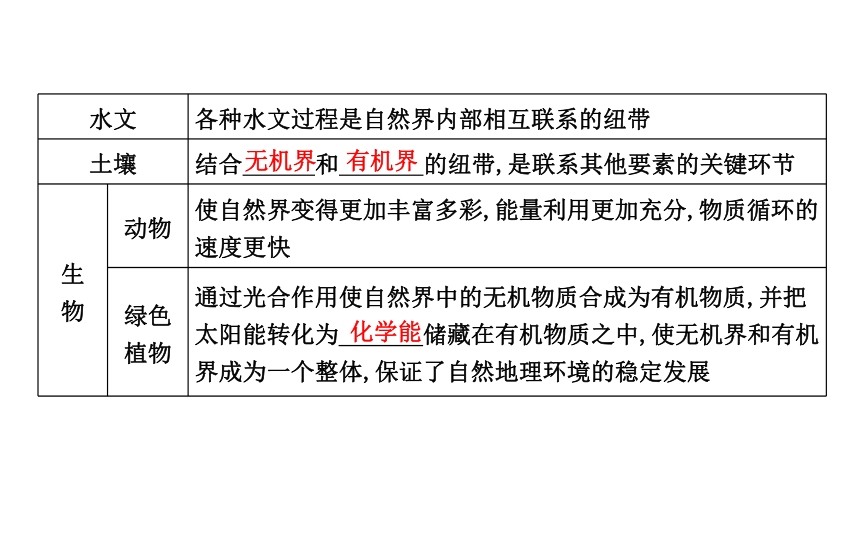

水文 各种水文过程是自然界内部相互联系的纽带

土壤 结合 和 的纽带,是联系其他要素的关键环节

生 物 动物 使自然界变得更加丰富多彩,能量利用更加充分,物质循环的速度更快

绿色 植物 通过光合作用使自然界中的无机物质合成为有机物质,并把太阳能转化为 储藏在有机物质之中,使无机界和有机界成为一个整体,保证了自然地理环境的稳定发展

有机界

化学能

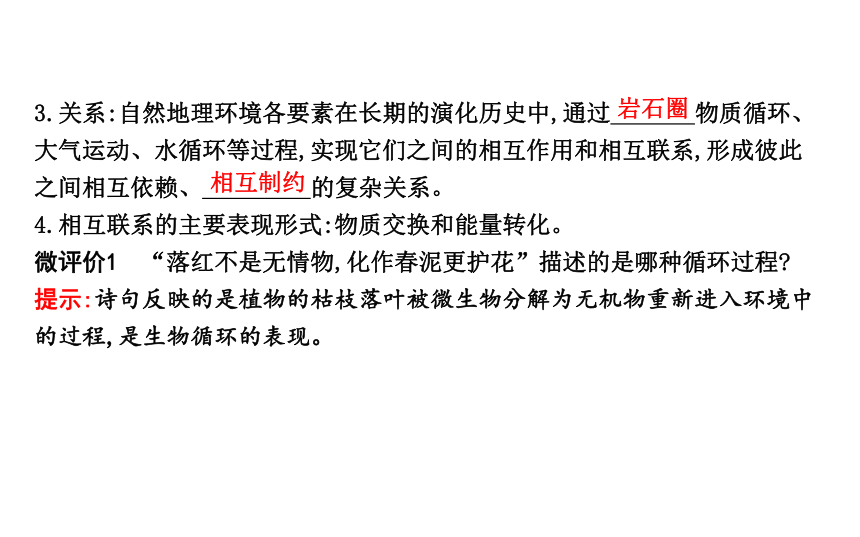

3.关系:自然地理环境各要素在长期的演化历史中,通过 物质循环、大气运动、水循环等过程,实现它们之间的相互作用和相互联系,形成彼此之间相互依赖、 的复杂关系。

4.相互联系的主要表现形式:物质交换和能量转化。

微评价1 “落红不是无情物,化作春泥更护花”描述的是哪种循环过程

提示:诗句反映的是植物的枯枝落叶被微生物分解为无机物重新进入环境中的过程,是生物循环的表现。

岩石圈

相互制约

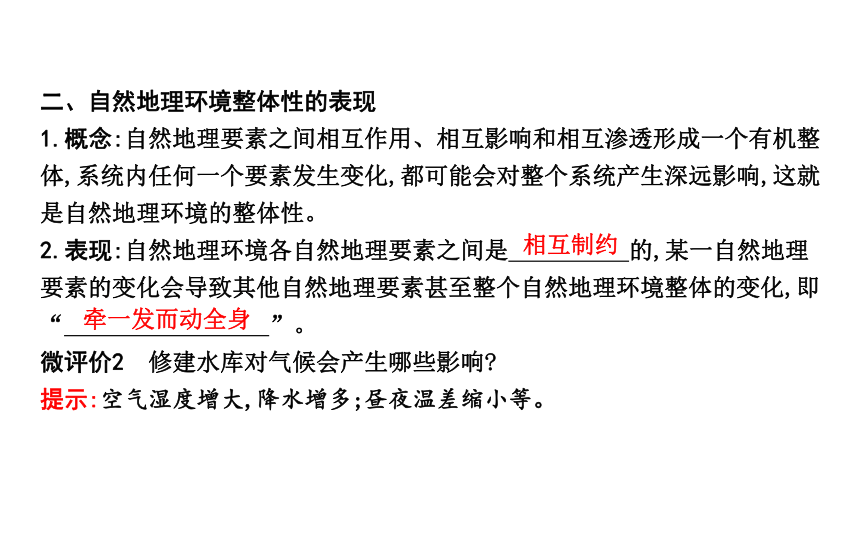

二、自然地理环境整体性的表现

1.概念:自然地理要素之间相互作用、相互影响和相互渗透形成一个有机整体,系统内任何一个要素发生变化,都可能会对整个系统产生深远影响,这就是自然地理环境的整体性。

2.表现:自然地理环境各自然地理要素之间是 的,某一自然地理要素的变化会导致其他自然地理要素甚至整个自然地理环境整体的变化,即“ ”。

微评价2 修建水库对气候会产生哪些影响

提示:空气湿度增大,降水增多;昼夜温差缩小等。

相互制约

牵一发而动全身

有机物

3.功能

(1)生产功能:自然地理环境合成 的能力。

(2)平衡功能:各自然地理要素之间通过物质循环和能量转化,使自然地理环境的性质保持 的能力。

4.意义:认识自然地理环境的整体性,对于自然资源的开发利用、自然地理环境变化的预测、 、生态环境保护和区域开发等方面都具有重要意义。

微评价3 青藏高原可可西里地区无人干扰时,藏羚羊的数量虽有波动,但基本稳定。这体现了自然地理环境的什么功能

提示:平衡功能。

相对稳定

自然区划

导学探究

探究一 自然地理要素及其相互关系

情境诱思

热带雨林生态系统分布在赤道南北的热带界线内,是地球上面积最大、对人类生存环境影响最大的森林生态系统。热带雨林常分为三个区域:南美洲亚马孙热带雨林地区、非洲热带雨林地区和印度—马来热带雨林区。热带雨林是“地球之肺”,在大气的碳氧平衡中发挥着举足轻重的作用。

[思考]

(1)(区域认知)图中包含的自然地理要素有哪些

提示:气候、土壤、生物。

(2)(综合思维)图中各要素间的关系是怎样的

提示:各要素间相互作用、相互影响、相互渗透,构成一个有机整体,牵一发而动全身。

要点归纳

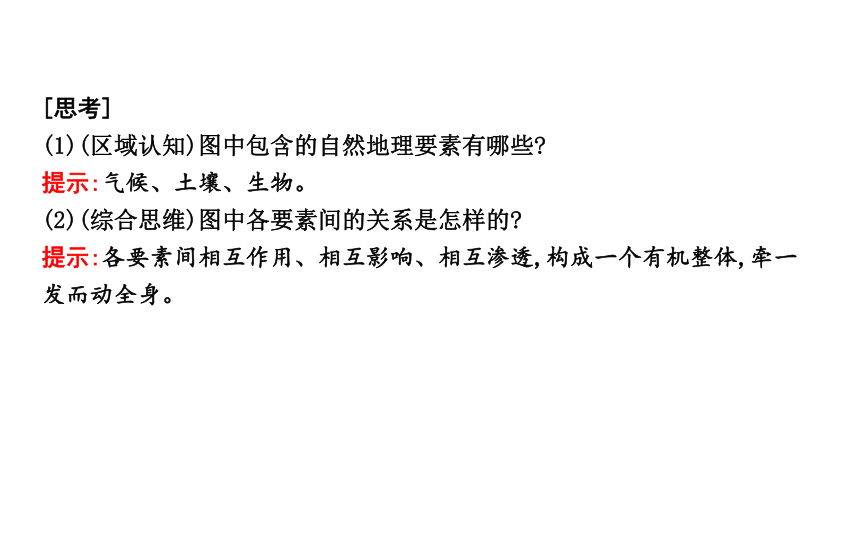

自然地理要素间的相互关系及相互影响

自然地理环境主要由气候、水文、土壤、生物及地貌等组成,各要素间相互作用、相互影响、相互渗透,形成有机整体。自然界中各要素间的物质交换和能量转化主要通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环三大过程完成。如下面四幅图所示:

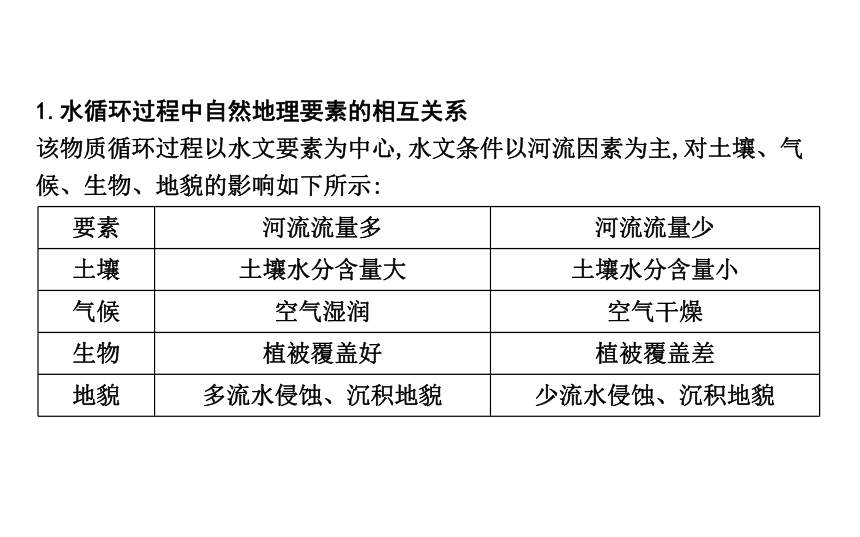

1.水循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以水文要素为中心,水文条件以河流因素为主,对土壤、气候、生物、地貌的影响如下所示:

要素 河流流量多 河流流量少

土壤 土壤水分含量大 土壤水分含量小

气候 空气湿润 空气干燥

生物 植被覆盖好 植被覆盖差

地貌 多流水侵蚀、沉积地貌 少流水侵蚀、沉积地貌

2.生物循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以生物要素为中心,其中的植被状况对自然地理环境的影响较大,对地貌、土壤、气候、水文的影响如下:

要素 植被覆盖好 植被覆盖差

地貌 水土保持 水土流失

土壤 有机质含量高,肥力好 有机质含量少,肥力差

气候 空气湿润 空气干燥

水文 含沙量低,水量稳定 含沙量大,水量变化大

3.岩石圈物质循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以地壳运动为中心,其中地貌条件的影响最为显著。地貌条件会影响河流的流向、流速和水能资源分布;对气候的影响表现在气温、降水及气候类型方面。

即时训练

(2020·山东青岛高二检测)读小尺度范围内各自然地理要素的景观示意图

(图1)和自然地理要素相互关系图(图2),回答(1)~(2)题:

(1)图1中为避免斜坡①处的土壤被水冲走,不合理的措施是( )

A.植树种草,恢复植被

B.修水平梯田,打坝淤地

C.采取措施保护③自然地理要素的稳定

D.强化全民的水土保持意识和法制观念

思路点拨:第(1)题,保护图1中斜坡①处可植树种草,恢复植被;也可以修筑水平梯田,打坝淤地;同时应强化全民的水土保持意识和法制观念;③要素是气候中的蒸发,与①处土壤侵蚀无关。

答案:(1)C

思路点拨:第(2)题,不同的气候条件下,形成不同的土壤。图2中的A环节反映的是在亚热带季风气候高温多雨的环境中,有机质分解快,最后形成黏性、低产土壤;A环节反映的是土壤形成的气候条件,不是气候特征;植被破坏与气候无关;A环节不能表现出河流数量多少、流量大小。

答案:(2)C

(2020·山东青岛高二检测)读小尺度范围内各自然地理要素的景观示意图(图1)和自然地理要素相互关系图(图2),回答(1)~(2)题:

(2)下列叙述属于图2中A环节的是( )

A.夏季降水集中,冬季温和湿润

B.植被破坏严重,容易形成红色荒漠

C.夏季高温多雨,有机质分解快

D.河网稠密,径流量大,水能丰富

探究二 自然地理环境整体性的表现

情境诱思

从有文字记载开始,黄土高原就属于森林草原区,在西周春秋时期,森林覆盖率达53%,当时河流大多比较清澈,枯水季节流量也较大。但随着人口的增加,放牧、农垦活动等强度加大,到宋代以后“郁郁葱葱,绿荫冉冉”的景观就消失了。到了明清以后,已经达到无地不耕的地步,且大量陡坡被开垦,水土流失日益严重。森林只零星地分布在偏僻的山区。

[思考]

(1)(区域认知)材料显示黄土高原地区的哪一自然地理要素发生了变化 引起变化的原因有哪些

提示:生物(植被)要素发生了变化。原因:破坏林草植被,过度放牧,过度开垦,砍伐森林等。

(2)(地理实践力)上述要素的变化给黄土高原地区带来什么影响

提示:

(3)(综合思维)上述变化体现了自然地理环境的哪一特征

提示:体现了自然地理环境内在联系的整体性:某一自然地理要素的变化会导致其他自然地理要素甚至整个自然地理环境整体的变化,即“牵一发而动全身”。

要点归纳

1.自然地理环境整体性的表现及意义

一个区域自然地理环境的整体性是各自然地理要素共同作用的结果,在案例分析时不能截然分开。

整体性 的表现 举例说明 意义

自然地理环境各要素与环境总体特征协调一致 自然地理环境具有统一的演化过程,保证了自然地理要素之间的协调

自然地理要素的变化会“牵一发而动全身” 遵循自然地理环境的整体性规律,并以此指导人们的生产、生活实践

一个区域的变化不可避免地影响到其他地区 全球共同努力保护人类共同的家园——地球

2.自然地理要素间相互作用产生新功能

自然地理环境作为一个系统,除了具有每个地理要素的独特功能外,还具有各要素相互作用产生的一些新功能,如生产功能、平衡功能等。如下表所示:

功能 生产功能 平衡功能

概念 自然地理环境合成有机物的能力 各自然地理要素通过物质循环和能量转化,使自然地理环境的性质保持相对稳定的能力

性质 生产功能是自然地理环境的整体功能,而非单个自然地理要素的功能 自然地理环境拥有的各个自然地理要素本身不具备的功能

形成 过程 光合作用通过物质运动和能量交换,将生物、气候、水文、土壤、地貌等自然地理要素有机地联系起来,合成有机物 二氧化碳的平衡:在海洋生物作用下,大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙发生反应,形成碳酸钙,减少了大气中二氧化碳的含量

氧气的平衡:植物光合作用释放氧气,生物呼吸作用和燃烧消耗氧气

举例 生态系统的生物生长发育 大气中二氧化碳的平衡、大气中氧气的平衡、一定范围内各物种数量基本恒定

即时训练

(2022·山东济宁期中)2021年5月7日至10日,首届中国国际消费品博览会在海口举办。展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,回答(1)~(3)题:

(1)在野外追踪海南长臂猿的活动轨迹,以下方案最合理的是( )

A.1月,海拔1 000米以下

B.4月,海拔1 000米以上

C.7月,海拔1 000米以下

D.10月,海拔1 000米以上

思路点拨:第(1)题,由材料可知,海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。海南为热带季风气候,10月至次年3月为旱季,4月至11月为雨季。1月降水少,海南长臂猿主要分布在海拔1 000米以上;7月为雨季,主要分布在海拔1 000米以下的区域,C正确;4月和10月为旱季和雨季的交换时期,其活动轨迹不易追踪。

答案:(1)C

(2022·山东济宁期中)2021年5月7日至10日,首届中国国际消费品博览会在海口举办。展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,回答(1)~(3)题:

(2)当前,影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在( )

A.天敌多,食物少

B.热带季雨林面积不断减少

C.全球变暖,病虫害增多

D.栖息地破碎,彼此分割

思路点拨:第(2)题,根据材料可知,1980年建立了霸王岭自然保护区,生物数量增多,其食物增多;建立自然保护区,热带季雨林面积增大;全球气候变暖主要对中高纬度影响较大,对低纬度影响小;自然保护区中道路将其栖息地分割,影响其生存。

答案:(2)D

(2022·山东济宁期中)2021年5月7日至10日,首届中国国际消费品博览会在海口举办。展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,回答(1)~(3)题:

(3)基于自然地理环境的整体性原理,有效保护海南长臂猿的措施是( )

A.发展基因技术,优化海南长臂猿种群结构

B.加快道路建设,完善保护区的基础设施

C.加强巡山和人工驯化,保护海南长臂猿的生存环境

D.加强山水林田湖草系统治理,扩大海南长臂猿的生存空间

思路点拨:第(3)题,基因技术应主要针对濒临灭绝的生物种类,根据材料,近些年海南长臂猿数量有所增加,不需要采用基因技术;道路使栖息地破碎,不利于其保护;加强巡山会破坏其生存环境,人工驯化不利于野生习性的保护;加强山水林田湖草系统治理,改善生态环境,有利于扩大栖息地,进而扩大其生存空间,有利于其保护。

答案:(3)D

拓展探究

情境拓展

2020年12月8日,中国国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程为8 848.86米。青藏高原位于我国西南部岷山—邛崃山—锦屏山以西地区,介于昆仑山、阿尔金山、祁连山与喜马拉雅山之

间,地势高峻,平均海拔4 000—5 000米,是世界上海拔最高的大高原,号称“世界的第三极”。青藏高原面积250万平方千米,东西长3 000 千米,南起25°N,北至40°N,跨15个纬度,南北宽1 500千米,约占我国陆地面积的1/4,雄踞亚洲的中部,位于我国的西南部,几乎占冬季中纬度对流层厚度的1/3 以上,成为中纬度大气环流中一个庞大的障碍物,在整个中纬度地区的大气环流中起着重要作用,同时也使其所在地区形成了独特的高原气候。

拓展训练

大约在4 000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原的平均海拔已超过4 500米,形成了独特的自然景观。结合下图,回答(1)~(2)题:

(1)方框内①②③对应的内容分别是( )

A.气温低、空气稀薄、太阳辐射强

B.太阳辐射强、气温低、空气稀薄

C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄

D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低

解题思路:第(1)题,青藏高原因为地势高,所以具有降水少、成为大河的源头、气温低、空气稀薄等特征。气温低,才有冻土和冰川,①对应气温低。②对应空气稀薄,空气稀薄,大气的削弱作用弱,太阳辐射强,所以③对应太阳辐射强。A正确。

答案:(1)A

大约在4 000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原的平均海拔已超过4 500米,形成了独特的自然景观。结合下图,回答(1)~(2)题:

(2)从自然地理环境的整体性角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是( )

A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥

B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源

C.土层深厚,土壤肥沃

D.植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主

解题思路:第(2)题,地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥,A相符;高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源,B相符;土壤贫瘠,多冻土,土层应较薄,C不相符,故选C;植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主,D相符。

答案:(2)C

课堂小结

随堂练习

一、选择题

(2021·广东湛江期末)读我国某区域农业生产系统各要素相互作用示意图,回答1~2题:

1.图中①②③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

解析:1.B 第1题,根据土壤性质可知,土壤湿度会影响到地面蒸发,地面蒸发又会影响到空气湿度;土壤湿度增大,土壤热容量会增大,气温变化幅度就会减小,当土壤湿度增大时,地面蒸发的水量会增多,由以上分析可知,①表示的是地面蒸发的水量增多,②表示的是气温变幅减小;读图可知,③的上一个环节表示的是蒸腾作用加强,结合所学知识可知,当植物的蒸腾作用增强时,区域的降水量会增多,故③表示的是降水增多,B

正确。

解析:2.A 第2题,读图可知,土壤湿度的变化会引起其他诸多要素的改变,结合所学知识可知,这体现了自然地理环境的整体性,A正确。

(2021·广东湛江期末)读我国某区域农业生产系统各要素相互作用示意图,回答1~2题:

2.该示意图体现了( )

A.自然地理环境的整体性

B.自然地理环境的不稳定性

C.自然地理环境的相对稳定性

D.人类对自然的改造力量是无穷的

解析:3.A 第3题,由日照强度减弱可知其与云量增多有关,由此可推断空气中水汽增多,是由于蒸发增大,因此图中表示蒸发增大的是甲,云量增多的是丙。

(2021·福建宁德期末)某干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积。如图示意农田灌溉初期该地区环境要素的关联。据此回答3~5题:

3.图中甲乙丙丁,表示蒸发增大和云量增多的依次为( )

A.甲 丙 B.甲 丁

C.乙 丙 D.乙 丁

解析:4.D 第4题,干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积种植作物,在早期能一定程度增加植物蒸腾和地面蒸发,能增加空气湿度,但后期会因引水造成地表水减少,因土地盐碱化和沙漠化,植被减少,下垫面趋于干燥,空气的湿度下降。

(2021·福建宁德期末)某干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积。如图示意农田灌溉初期该地区环境要素的关联。据此回答3~5题:

4.长期来看,图示地区空气湿度变化表现为( )

A.一直减小 B.一直增大

C.先减小后增大 D.先增大后减小

解析:5.D 第5题,通过提高耕地资源利用效率,可提高作物单产,进而可减少对耕地面积的依赖,有利于促进退耕还草,D正确;河流梯级开发、土地生态环境恢复以及提高水资源利用效率都不能促进退耕还草。

(2021·福建宁德期末)某干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积。如图示意农田灌溉初期该地区环境要素的关联。据此回答3~5题:

5.下列举措,有利于促进退耕还草的是( )

A.实现河流梯级开发

B.实现土地生态环境恢复

C.提高水资源利用效率

D.提高耕地资源利用效率

二、非选择题

6.读南美洲南部地理环境形成和演变过程示意图,回答下列问题:

(1)引起图中自然地理环境演变的根本因素是 ,该演变过程体现了自然地理环境的 性。

解析:第(1)题,由①到③,由于地形隆起抬升,使得南美洲大陆东西两岸自然环境发生了变化,主导因素是地形抬升;体现了自然地理环境的整体性特征,即“牵一发而动全身”。

答案:(1)地壳运动(或地形抬升) 整体

6.读南美洲南部地理环境形成和演变过程示意图,回答下列问题:

(2)在下列字母所示的空格中,填上适当的文字,完成自然地理环境各要素之间的物质迁移与能量流动纲要图。

解析:第(2)题,A是大气圈到水圈的物质,是大气降水;B是水圈到大气圈的物质,是水汽蒸发;C是生物圈到大气圈的物质,是植物蒸腾作用产生的水汽和光合作用产生的O2;D是岩石圈到生物圈的物质,是为生物生长提供的各种营养物质和无机盐类;E是水圈为生物圈提供生命必需的水。

答案:(2)A.降水 B.水汽蒸发 C.O2 D.无机物 E.水

三、优选题

7.(2022·江苏盐城调研)阅读图文材料,回答下列问题:

材料一 热融湖塘是因热融作用引起地表塌陷形成的凹坑集水而成,又被称为“热喀斯特地貌”。近年来,我国青藏高原上的热融湖发展迅速,冬季湖泊冰面可见一串串甲烷气泡冻结在冰层中。有些热融湖也会出现停止生长现象,湖盆会被水生植物、泥炭和沉积物充填。

材料二 夏季活动层(季节性冻土层)融化,融水和降水顺着裂隙下渗,到永冻层上部再次冻结,使得裂隙中的冰体积逐渐变大。根据裂隙的形态,冰会冻成上大下小的锥形,像楔子一样顺着裂隙往下方坠,被称为“冰楔”。

材料三 热喀斯特湖演化过程中的碳循环示意图。

(1)简述热融湖塘对大气圈的影响。

解析:第(1)题,根据材料可知,热融湖演化过程中,积累在冻土层中的有机物分解释放出甲烷等温室气体,增加了大气中的温室气体含量;水面的出现,使得地表吸收了更多的辐射热,加速了边坡的热融滑塌,热融湖塘逐步扩张,使得湖塘面积扩大,即水域面积扩大,在热力环流作用下,该地区温差变小,蒸发量增加,同时也提高了空气湿度。

答案:(1)释放出甲烷等温室气体,改变大气成分;湖塘增多,水域面积扩

大,温差变小,空气湿度提高。

7.(2022·江苏盐城调研)阅读图文材料,回答下列问题:

材料一 热融湖塘是因热融作用引起地表塌陷形成的凹坑集水而成,又被称为“热喀斯特地貌”。近年来,我国青藏高原上的热融湖发展迅速,冬季湖泊冰面可见一串串甲烷气泡冻结在冰层中。有些热融湖也会出现停止生长现象,湖盆会被水生植物、泥炭和沉积物充填。

材料二 夏季活动层(季节性冻土层)融化,融水和降水顺着裂隙下渗,到永冻层上部再次冻结,使得裂隙中的冰体积逐渐变大。根据裂隙的形态,冰会冻成上大下小的锥形,像楔子一样顺着裂隙往下方坠,被称为“冰楔”。

材料三 热喀斯特湖演化过程中的碳循环示意图。

(2)简述热融湖塘演化过程中的碳循环过程。

解析:第(2)题,结合材料三,在热融湖塘扩张的过程中,热融湖塘底部存在着微生物,会分解湖底有机质,向大气中释放出甲烷等温室气体;热融湖塘发展到一定程度开始排水,水体中会出现许多水生植物,从空气中吸收了大量的二氧化碳,储存在湖底,起到了一定生物固碳的作用;热融湖塘完全排水后,湖底的泥炭和水生植物等出露,成为冻土地表,再次进行热融湖塘的碳循环过程。

答案:(2)湖底微生物分解有机残体,释放甲烷等温室气体;水生植物生长,吸收二氧化碳固碳;热融湖塘完全排水后,变成冻土地表,再次形成热融湖塘,进行下一次碳循环。

第五章 自然地理环境的整体性和地域分异规律

第一节 自然地理环境的整体性

目标导航

课标要求 素养目标

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。 1.区域认知:了解自然地理环境的五大要素及其相互关系。

2.综合思维:理解自然地理环境整体性的表现。

3.地理实践力:能够运用自然地理环境整体性原理解释相关地理现象。

预习导学

导学探究

拓展探究

课堂小结

随堂练习

预习导学

一、自然地理要素及其相互关系

1.组成:自然地理环境由地貌、气候、 、土壤和 等要素组成。

2.自然地理要素都有各自的结构和 ,在自然地理环境的形成和演化过程中扮演着不同的角色,如表:

水文

生物

功能

要素 功能

地貌 直接或间接影响其他自然地理要素,使它们发生不同的 和变化;是其他自然地理要素进行物质交换和 的主要场所

气候 较活跃的自然地理要素之一;大气过程支配着海陆间的 和地表的 平衡

反应

能量转化

水循环

热量

无机界

水文 各种水文过程是自然界内部相互联系的纽带

土壤 结合 和 的纽带,是联系其他要素的关键环节

生 物 动物 使自然界变得更加丰富多彩,能量利用更加充分,物质循环的速度更快

绿色 植物 通过光合作用使自然界中的无机物质合成为有机物质,并把太阳能转化为 储藏在有机物质之中,使无机界和有机界成为一个整体,保证了自然地理环境的稳定发展

有机界

化学能

3.关系:自然地理环境各要素在长期的演化历史中,通过 物质循环、大气运动、水循环等过程,实现它们之间的相互作用和相互联系,形成彼此之间相互依赖、 的复杂关系。

4.相互联系的主要表现形式:物质交换和能量转化。

微评价1 “落红不是无情物,化作春泥更护花”描述的是哪种循环过程

提示:诗句反映的是植物的枯枝落叶被微生物分解为无机物重新进入环境中的过程,是生物循环的表现。

岩石圈

相互制约

二、自然地理环境整体性的表现

1.概念:自然地理要素之间相互作用、相互影响和相互渗透形成一个有机整体,系统内任何一个要素发生变化,都可能会对整个系统产生深远影响,这就是自然地理环境的整体性。

2.表现:自然地理环境各自然地理要素之间是 的,某一自然地理要素的变化会导致其他自然地理要素甚至整个自然地理环境整体的变化,即“ ”。

微评价2 修建水库对气候会产生哪些影响

提示:空气湿度增大,降水增多;昼夜温差缩小等。

相互制约

牵一发而动全身

有机物

3.功能

(1)生产功能:自然地理环境合成 的能力。

(2)平衡功能:各自然地理要素之间通过物质循环和能量转化,使自然地理环境的性质保持 的能力。

4.意义:认识自然地理环境的整体性,对于自然资源的开发利用、自然地理环境变化的预测、 、生态环境保护和区域开发等方面都具有重要意义。

微评价3 青藏高原可可西里地区无人干扰时,藏羚羊的数量虽有波动,但基本稳定。这体现了自然地理环境的什么功能

提示:平衡功能。

相对稳定

自然区划

导学探究

探究一 自然地理要素及其相互关系

情境诱思

热带雨林生态系统分布在赤道南北的热带界线内,是地球上面积最大、对人类生存环境影响最大的森林生态系统。热带雨林常分为三个区域:南美洲亚马孙热带雨林地区、非洲热带雨林地区和印度—马来热带雨林区。热带雨林是“地球之肺”,在大气的碳氧平衡中发挥着举足轻重的作用。

[思考]

(1)(区域认知)图中包含的自然地理要素有哪些

提示:气候、土壤、生物。

(2)(综合思维)图中各要素间的关系是怎样的

提示:各要素间相互作用、相互影响、相互渗透,构成一个有机整体,牵一发而动全身。

要点归纳

自然地理要素间的相互关系及相互影响

自然地理环境主要由气候、水文、土壤、生物及地貌等组成,各要素间相互作用、相互影响、相互渗透,形成有机整体。自然界中各要素间的物质交换和能量转化主要通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环三大过程完成。如下面四幅图所示:

1.水循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以水文要素为中心,水文条件以河流因素为主,对土壤、气候、生物、地貌的影响如下所示:

要素 河流流量多 河流流量少

土壤 土壤水分含量大 土壤水分含量小

气候 空气湿润 空气干燥

生物 植被覆盖好 植被覆盖差

地貌 多流水侵蚀、沉积地貌 少流水侵蚀、沉积地貌

2.生物循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以生物要素为中心,其中的植被状况对自然地理环境的影响较大,对地貌、土壤、气候、水文的影响如下:

要素 植被覆盖好 植被覆盖差

地貌 水土保持 水土流失

土壤 有机质含量高,肥力好 有机质含量少,肥力差

气候 空气湿润 空气干燥

水文 含沙量低,水量稳定 含沙量大,水量变化大

3.岩石圈物质循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以地壳运动为中心,其中地貌条件的影响最为显著。地貌条件会影响河流的流向、流速和水能资源分布;对气候的影响表现在气温、降水及气候类型方面。

即时训练

(2020·山东青岛高二检测)读小尺度范围内各自然地理要素的景观示意图

(图1)和自然地理要素相互关系图(图2),回答(1)~(2)题:

(1)图1中为避免斜坡①处的土壤被水冲走,不合理的措施是( )

A.植树种草,恢复植被

B.修水平梯田,打坝淤地

C.采取措施保护③自然地理要素的稳定

D.强化全民的水土保持意识和法制观念

思路点拨:第(1)题,保护图1中斜坡①处可植树种草,恢复植被;也可以修筑水平梯田,打坝淤地;同时应强化全民的水土保持意识和法制观念;③要素是气候中的蒸发,与①处土壤侵蚀无关。

答案:(1)C

思路点拨:第(2)题,不同的气候条件下,形成不同的土壤。图2中的A环节反映的是在亚热带季风气候高温多雨的环境中,有机质分解快,最后形成黏性、低产土壤;A环节反映的是土壤形成的气候条件,不是气候特征;植被破坏与气候无关;A环节不能表现出河流数量多少、流量大小。

答案:(2)C

(2020·山东青岛高二检测)读小尺度范围内各自然地理要素的景观示意图(图1)和自然地理要素相互关系图(图2),回答(1)~(2)题:

(2)下列叙述属于图2中A环节的是( )

A.夏季降水集中,冬季温和湿润

B.植被破坏严重,容易形成红色荒漠

C.夏季高温多雨,有机质分解快

D.河网稠密,径流量大,水能丰富

探究二 自然地理环境整体性的表现

情境诱思

从有文字记载开始,黄土高原就属于森林草原区,在西周春秋时期,森林覆盖率达53%,当时河流大多比较清澈,枯水季节流量也较大。但随着人口的增加,放牧、农垦活动等强度加大,到宋代以后“郁郁葱葱,绿荫冉冉”的景观就消失了。到了明清以后,已经达到无地不耕的地步,且大量陡坡被开垦,水土流失日益严重。森林只零星地分布在偏僻的山区。

[思考]

(1)(区域认知)材料显示黄土高原地区的哪一自然地理要素发生了变化 引起变化的原因有哪些

提示:生物(植被)要素发生了变化。原因:破坏林草植被,过度放牧,过度开垦,砍伐森林等。

(2)(地理实践力)上述要素的变化给黄土高原地区带来什么影响

提示:

(3)(综合思维)上述变化体现了自然地理环境的哪一特征

提示:体现了自然地理环境内在联系的整体性:某一自然地理要素的变化会导致其他自然地理要素甚至整个自然地理环境整体的变化,即“牵一发而动全身”。

要点归纳

1.自然地理环境整体性的表现及意义

一个区域自然地理环境的整体性是各自然地理要素共同作用的结果,在案例分析时不能截然分开。

整体性 的表现 举例说明 意义

自然地理环境各要素与环境总体特征协调一致 自然地理环境具有统一的演化过程,保证了自然地理要素之间的协调

自然地理要素的变化会“牵一发而动全身” 遵循自然地理环境的整体性规律,并以此指导人们的生产、生活实践

一个区域的变化不可避免地影响到其他地区 全球共同努力保护人类共同的家园——地球

2.自然地理要素间相互作用产生新功能

自然地理环境作为一个系统,除了具有每个地理要素的独特功能外,还具有各要素相互作用产生的一些新功能,如生产功能、平衡功能等。如下表所示:

功能 生产功能 平衡功能

概念 自然地理环境合成有机物的能力 各自然地理要素通过物质循环和能量转化,使自然地理环境的性质保持相对稳定的能力

性质 生产功能是自然地理环境的整体功能,而非单个自然地理要素的功能 自然地理环境拥有的各个自然地理要素本身不具备的功能

形成 过程 光合作用通过物质运动和能量交换,将生物、气候、水文、土壤、地貌等自然地理要素有机地联系起来,合成有机物 二氧化碳的平衡:在海洋生物作用下,大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙发生反应,形成碳酸钙,减少了大气中二氧化碳的含量

氧气的平衡:植物光合作用释放氧气,生物呼吸作用和燃烧消耗氧气

举例 生态系统的生物生长发育 大气中二氧化碳的平衡、大气中氧气的平衡、一定范围内各物种数量基本恒定

即时训练

(2022·山东济宁期中)2021年5月7日至10日,首届中国国际消费品博览会在海口举办。展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,回答(1)~(3)题:

(1)在野外追踪海南长臂猿的活动轨迹,以下方案最合理的是( )

A.1月,海拔1 000米以下

B.4月,海拔1 000米以上

C.7月,海拔1 000米以下

D.10月,海拔1 000米以上

思路点拨:第(1)题,由材料可知,海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。海南为热带季风气候,10月至次年3月为旱季,4月至11月为雨季。1月降水少,海南长臂猿主要分布在海拔1 000米以上;7月为雨季,主要分布在海拔1 000米以下的区域,C正确;4月和10月为旱季和雨季的交换时期,其活动轨迹不易追踪。

答案:(1)C

(2022·山东济宁期中)2021年5月7日至10日,首届中国国际消费品博览会在海口举办。展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,回答(1)~(3)题:

(2)当前,影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在( )

A.天敌多,食物少

B.热带季雨林面积不断减少

C.全球变暖,病虫害增多

D.栖息地破碎,彼此分割

思路点拨:第(2)题,根据材料可知,1980年建立了霸王岭自然保护区,生物数量增多,其食物增多;建立自然保护区,热带季雨林面积增大;全球气候变暖主要对中高纬度影响较大,对低纬度影响小;自然保护区中道路将其栖息地分割,影响其生存。

答案:(2)D

(2022·山东济宁期中)2021年5月7日至10日,首届中国国际消费品博览会在海口举办。展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1 000米以上活动,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,回答(1)~(3)题:

(3)基于自然地理环境的整体性原理,有效保护海南长臂猿的措施是( )

A.发展基因技术,优化海南长臂猿种群结构

B.加快道路建设,完善保护区的基础设施

C.加强巡山和人工驯化,保护海南长臂猿的生存环境

D.加强山水林田湖草系统治理,扩大海南长臂猿的生存空间

思路点拨:第(3)题,基因技术应主要针对濒临灭绝的生物种类,根据材料,近些年海南长臂猿数量有所增加,不需要采用基因技术;道路使栖息地破碎,不利于其保护;加强巡山会破坏其生存环境,人工驯化不利于野生习性的保护;加强山水林田湖草系统治理,改善生态环境,有利于扩大栖息地,进而扩大其生存空间,有利于其保护。

答案:(3)D

拓展探究

情境拓展

2020年12月8日,中国国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程为8 848.86米。青藏高原位于我国西南部岷山—邛崃山—锦屏山以西地区,介于昆仑山、阿尔金山、祁连山与喜马拉雅山之

间,地势高峻,平均海拔4 000—5 000米,是世界上海拔最高的大高原,号称“世界的第三极”。青藏高原面积250万平方千米,东西长3 000 千米,南起25°N,北至40°N,跨15个纬度,南北宽1 500千米,约占我国陆地面积的1/4,雄踞亚洲的中部,位于我国的西南部,几乎占冬季中纬度对流层厚度的1/3 以上,成为中纬度大气环流中一个庞大的障碍物,在整个中纬度地区的大气环流中起着重要作用,同时也使其所在地区形成了独特的高原气候。

拓展训练

大约在4 000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原的平均海拔已超过4 500米,形成了独特的自然景观。结合下图,回答(1)~(2)题:

(1)方框内①②③对应的内容分别是( )

A.气温低、空气稀薄、太阳辐射强

B.太阳辐射强、气温低、空气稀薄

C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄

D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低

解题思路:第(1)题,青藏高原因为地势高,所以具有降水少、成为大河的源头、气温低、空气稀薄等特征。气温低,才有冻土和冰川,①对应气温低。②对应空气稀薄,空气稀薄,大气的削弱作用弱,太阳辐射强,所以③对应太阳辐射强。A正确。

答案:(1)A

大约在4 000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原的平均海拔已超过4 500米,形成了独特的自然景观。结合下图,回答(1)~(2)题:

(2)从自然地理环境的整体性角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是( )

A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥

B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源

C.土层深厚,土壤肥沃

D.植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主

解题思路:第(2)题,地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥,A相符;高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源,B相符;土壤贫瘠,多冻土,土层应较薄,C不相符,故选C;植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主,D相符。

答案:(2)C

课堂小结

随堂练习

一、选择题

(2021·广东湛江期末)读我国某区域农业生产系统各要素相互作用示意图,回答1~2题:

1.图中①②③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

解析:1.B 第1题,根据土壤性质可知,土壤湿度会影响到地面蒸发,地面蒸发又会影响到空气湿度;土壤湿度增大,土壤热容量会增大,气温变化幅度就会减小,当土壤湿度增大时,地面蒸发的水量会增多,由以上分析可知,①表示的是地面蒸发的水量增多,②表示的是气温变幅减小;读图可知,③的上一个环节表示的是蒸腾作用加强,结合所学知识可知,当植物的蒸腾作用增强时,区域的降水量会增多,故③表示的是降水增多,B

正确。

解析:2.A 第2题,读图可知,土壤湿度的变化会引起其他诸多要素的改变,结合所学知识可知,这体现了自然地理环境的整体性,A正确。

(2021·广东湛江期末)读我国某区域农业生产系统各要素相互作用示意图,回答1~2题:

2.该示意图体现了( )

A.自然地理环境的整体性

B.自然地理环境的不稳定性

C.自然地理环境的相对稳定性

D.人类对自然的改造力量是无穷的

解析:3.A 第3题,由日照强度减弱可知其与云量增多有关,由此可推断空气中水汽增多,是由于蒸发增大,因此图中表示蒸发增大的是甲,云量增多的是丙。

(2021·福建宁德期末)某干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积。如图示意农田灌溉初期该地区环境要素的关联。据此回答3~5题:

3.图中甲乙丙丁,表示蒸发增大和云量增多的依次为( )

A.甲 丙 B.甲 丁

C.乙 丙 D.乙 丁

解析:4.D 第4题,干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积种植作物,在早期能一定程度增加植物蒸腾和地面蒸发,能增加空气湿度,但后期会因引水造成地表水减少,因土地盐碱化和沙漠化,植被减少,下垫面趋于干燥,空气的湿度下降。

(2021·福建宁德期末)某干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积。如图示意农田灌溉初期该地区环境要素的关联。据此回答3~5题:

4.长期来看,图示地区空气湿度变化表现为( )

A.一直减小 B.一直增大

C.先减小后增大 D.先增大后减小

解析:5.D 第5题,通过提高耕地资源利用效率,可提高作物单产,进而可减少对耕地面积的依赖,有利于促进退耕还草,D正确;河流梯级开发、土地生态环境恢复以及提高水资源利用效率都不能促进退耕还草。

(2021·福建宁德期末)某干旱地区通过引水灌溉扩大耕地面积。如图示意农田灌溉初期该地区环境要素的关联。据此回答3~5题:

5.下列举措,有利于促进退耕还草的是( )

A.实现河流梯级开发

B.实现土地生态环境恢复

C.提高水资源利用效率

D.提高耕地资源利用效率

二、非选择题

6.读南美洲南部地理环境形成和演变过程示意图,回答下列问题:

(1)引起图中自然地理环境演变的根本因素是 ,该演变过程体现了自然地理环境的 性。

解析:第(1)题,由①到③,由于地形隆起抬升,使得南美洲大陆东西两岸自然环境发生了变化,主导因素是地形抬升;体现了自然地理环境的整体性特征,即“牵一发而动全身”。

答案:(1)地壳运动(或地形抬升) 整体

6.读南美洲南部地理环境形成和演变过程示意图,回答下列问题:

(2)在下列字母所示的空格中,填上适当的文字,完成自然地理环境各要素之间的物质迁移与能量流动纲要图。

解析:第(2)题,A是大气圈到水圈的物质,是大气降水;B是水圈到大气圈的物质,是水汽蒸发;C是生物圈到大气圈的物质,是植物蒸腾作用产生的水汽和光合作用产生的O2;D是岩石圈到生物圈的物质,是为生物生长提供的各种营养物质和无机盐类;E是水圈为生物圈提供生命必需的水。

答案:(2)A.降水 B.水汽蒸发 C.O2 D.无机物 E.水

三、优选题

7.(2022·江苏盐城调研)阅读图文材料,回答下列问题:

材料一 热融湖塘是因热融作用引起地表塌陷形成的凹坑集水而成,又被称为“热喀斯特地貌”。近年来,我国青藏高原上的热融湖发展迅速,冬季湖泊冰面可见一串串甲烷气泡冻结在冰层中。有些热融湖也会出现停止生长现象,湖盆会被水生植物、泥炭和沉积物充填。

材料二 夏季活动层(季节性冻土层)融化,融水和降水顺着裂隙下渗,到永冻层上部再次冻结,使得裂隙中的冰体积逐渐变大。根据裂隙的形态,冰会冻成上大下小的锥形,像楔子一样顺着裂隙往下方坠,被称为“冰楔”。

材料三 热喀斯特湖演化过程中的碳循环示意图。

(1)简述热融湖塘对大气圈的影响。

解析:第(1)题,根据材料可知,热融湖演化过程中,积累在冻土层中的有机物分解释放出甲烷等温室气体,增加了大气中的温室气体含量;水面的出现,使得地表吸收了更多的辐射热,加速了边坡的热融滑塌,热融湖塘逐步扩张,使得湖塘面积扩大,即水域面积扩大,在热力环流作用下,该地区温差变小,蒸发量增加,同时也提高了空气湿度。

答案:(1)释放出甲烷等温室气体,改变大气成分;湖塘增多,水域面积扩

大,温差变小,空气湿度提高。

7.(2022·江苏盐城调研)阅读图文材料,回答下列问题:

材料一 热融湖塘是因热融作用引起地表塌陷形成的凹坑集水而成,又被称为“热喀斯特地貌”。近年来,我国青藏高原上的热融湖发展迅速,冬季湖泊冰面可见一串串甲烷气泡冻结在冰层中。有些热融湖也会出现停止生长现象,湖盆会被水生植物、泥炭和沉积物充填。

材料二 夏季活动层(季节性冻土层)融化,融水和降水顺着裂隙下渗,到永冻层上部再次冻结,使得裂隙中的冰体积逐渐变大。根据裂隙的形态,冰会冻成上大下小的锥形,像楔子一样顺着裂隙往下方坠,被称为“冰楔”。

材料三 热喀斯特湖演化过程中的碳循环示意图。

(2)简述热融湖塘演化过程中的碳循环过程。

解析:第(2)题,结合材料三,在热融湖塘扩张的过程中,热融湖塘底部存在着微生物,会分解湖底有机质,向大气中释放出甲烷等温室气体;热融湖塘发展到一定程度开始排水,水体中会出现许多水生植物,从空气中吸收了大量的二氧化碳,储存在湖底,起到了一定生物固碳的作用;热融湖塘完全排水后,湖底的泥炭和水生植物等出露,成为冻土地表,再次进行热融湖塘的碳循环过程。

答案:(2)湖底微生物分解有机残体,释放甲烷等温室气体;水生植物生长,吸收二氧化碳固碳;热融湖塘完全排水后,变成冻土地表,再次形成热融湖塘,进行下一次碳循环。