第7.1课《短歌行》课件(共34张ppt)语文统编版必修上册第7.1课《短歌行》课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 第7.1课《短歌行》课件(共34张ppt)语文统编版必修上册第7.1课《短歌行》课件(共34张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 18:32:05 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

学习目标

壹

贰

叁

肆

了解乐府诗、作者曹操等相关常识,熟练背诵诗歌。

理解曹操“忧”的内涵,感受诗歌的情感变化。

分析诗中运用比兴、典故等表现手法的表达效果。

体会并学习曹操为实现人生价值积极进取的精神风貌。

?

他曾经叱咤风云,他死后骂名最多

政治上最得意一笔是“挟天子以令诸侯”

军事上最成功的一仗是官渡之战

失败得最惨的一次是在赤壁

最受肯定的是他的才略

最受指责的是他的人品

最有争议的是他的历史功过

最没有争议的是他的文学成就

猜 猜 他 是 谁?

知人论世

了解背景

……

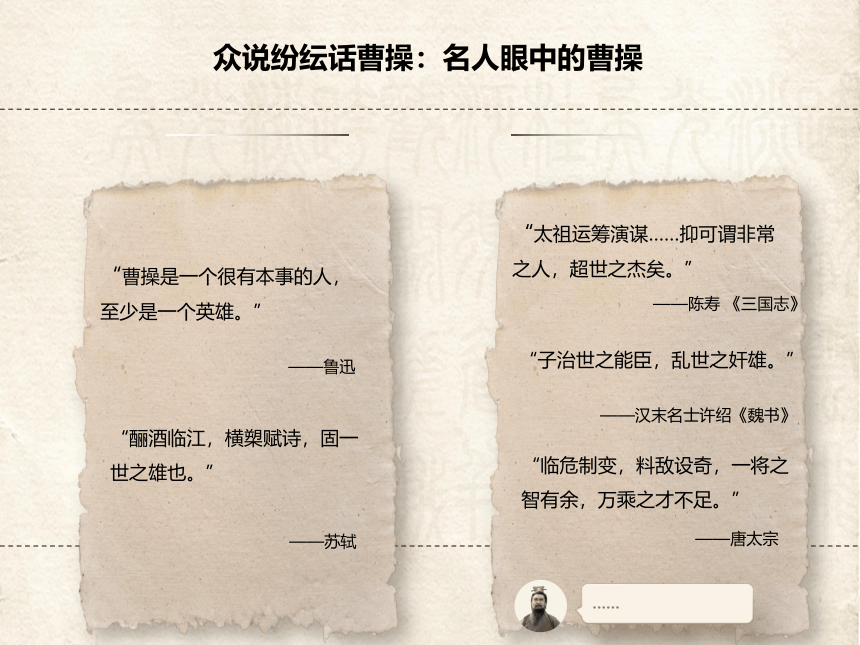

众说纷纭话曹操:名人眼中的曹操

“太祖运筹演谋……抑可谓非常之人,超世之杰矣。”

——陈寿 《三国志》

“子治世之能臣,乱世之奸雄。”

——汉末名士许绍《魏书》

“临危制变,料敌设奇,一将之智有余,万乘之才不足。”

——唐太宗

“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。”

——鲁迅

“酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。”

——苏轼

曹操(155-220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯郡(今安徽亳县)人,东汉末年的政治家、军事家、诗人。死后被追尊为魏武帝。他“外定武功,内兴文学”,统一中国北方;他知人善察,唯才是举;也是建安文学的开创者和组织者。

曹操借汉天子的名义征讨四方,消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。

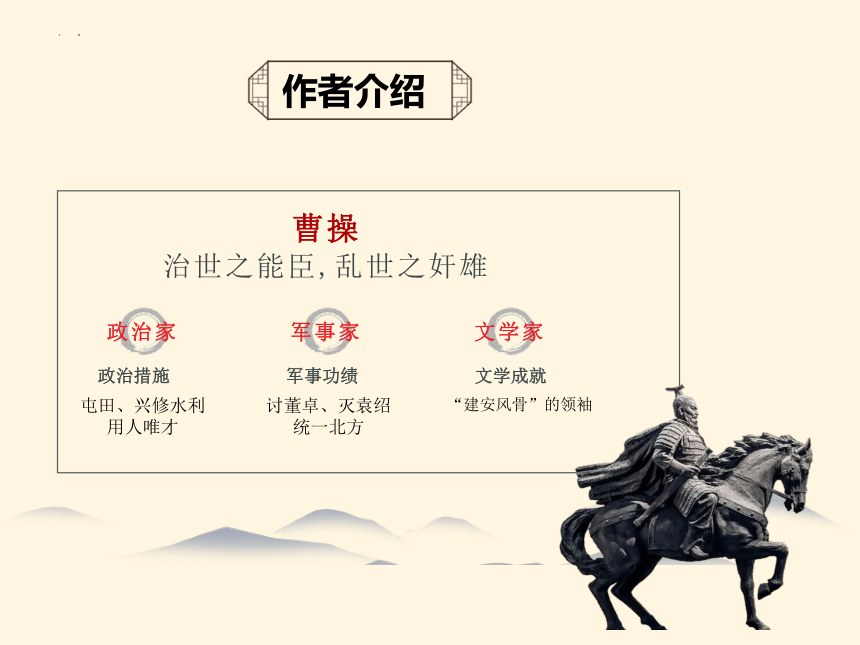

作者介绍

屯田、兴修水利

用人唯才

讨董卓、灭袁绍

统一北方

“建安风骨”的领袖

治世之能臣,乱世之奸雄

曹操

文学成就

军事功绩

政治措施

政治家

军事家

文学家

作者介绍

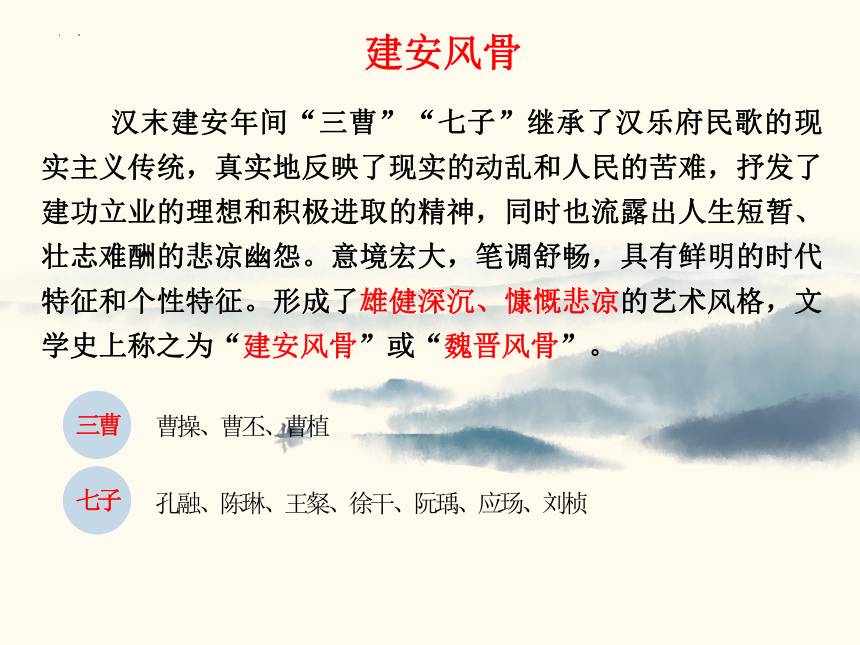

建安风骨

汉末建安年间“三曹”“七子”继承了汉乐府民歌的现实主义传统,真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发了建功立业的理想和积极进取的精神,同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨。意境宏大,笔调舒畅,具有鲜明的时代特征和个性特征。形成了雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,文学史上称之为“建安风骨”或“魏晋风骨”。

三曹

曹操、曹丕、曹植

七子

孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢

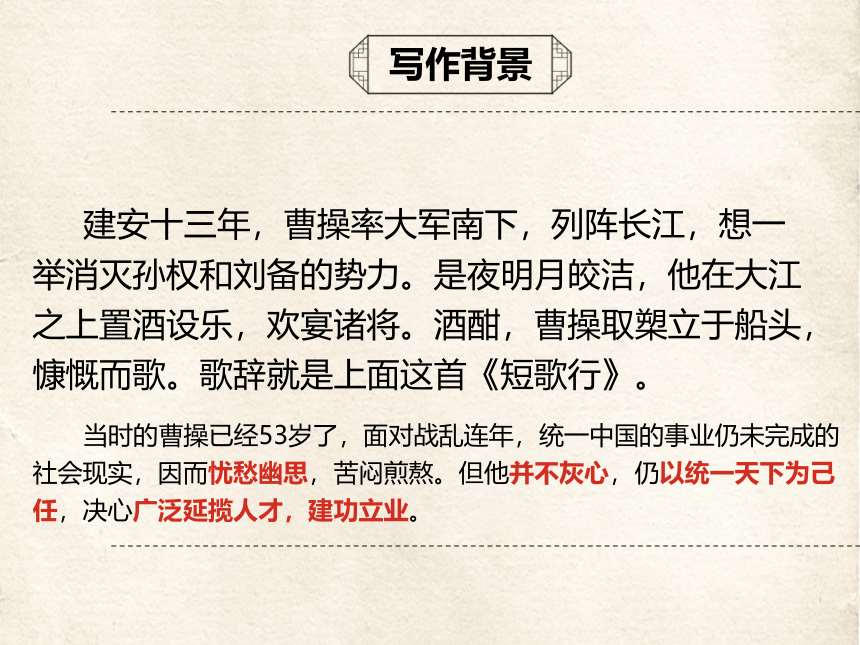

建安十三年,曹操率大军南下,列阵长江,想一举消灭孙权和刘备的势力。是夜明月皎洁,他在大江之上置酒设乐,欢宴诸将。酒酣,曹操取槊立于船头,慷慨而歌。歌辞就是上面这首《短歌行》。

写作背景

当时的曹操已经53岁了,面对战乱连年,统一中国的事业仍未完成的社会现实,因而忧愁幽思,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心广泛延揽人才,建功立业。

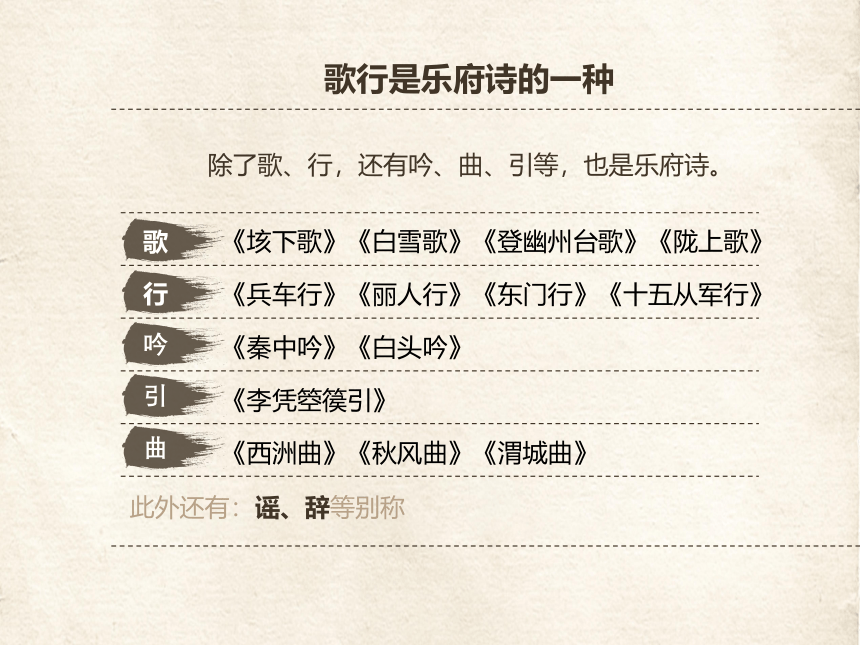

歌行是乐府诗的一种

《垓下歌》《白雪歌》《登幽州台歌》《陇上歌》

《兵车行》《丽人行》《东门行》《十五从军行》

《秦中吟》《白头吟》

《李凭箜篌引》

《西洲曲》《秋风曲》《渭城曲》

此外还有:谣、辞等别称

歌

行

吟

引

曲

除了歌、行,还有吟、曲、引等,也是乐府诗。

环节二

诵读诗歌

譬如朝露

呦呦鹿鸣

契阔谈

青青子衿

何时可掇

绕树三匝

但为君故

越陌度阡

周公吐哺

pì

jīn

wèi

yōu

duō

qì

mò

zā

bǔ

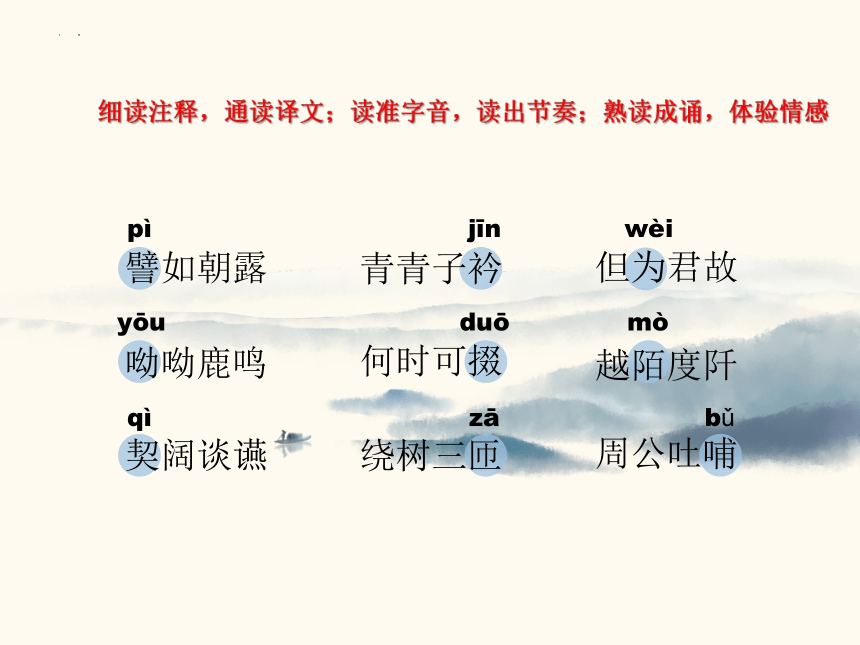

细读注释,通读译文;读准字音,读出节奏;熟读成诵,体验情感

短歌行(其一)

——曹操

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

pì

jīn

wèi

yōu

mò

duō

zā

bǔ

yàn

qiè

三、初读正音

研 读 探 究

【翻译】

【注释】

第一部分 人生苦短

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

。(我)饮酒听歌,感叹人生有多少时间!生命如同早上的露水易逝,可悲的是逝去的日子太多了。宴会上的歌声激越不平,心中的忧思令人难忘。用什么东西来解除忧愁?只有美酒(才能让我解脱)

当:“对”的意思。

几何:多少。

去日苦多:可悲的是逝去的日子太多了。

慨当以慷:即“慷慨”,当以,没有实义。

何以:以何,用什么。

杜康:代指酒。

第一部分 人生苦短

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

思考1:如何理解开头四句诗表达的思想感情?

明确:

主要情感是“愁”。一方面在抒发个人之情,愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为;另一方面是在巧妙地感染广大贤才,提醒贤才人生就像朝露那样容易消失,岁月已经流逝很多,应该赶紧拿定主意,到诗人那里施展抱负。因此,诗中浓郁的抒情气氛包含了政治目的。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

【注释】

【翻译】

年轻的贤才呀,我长久地思念你们。只是因为你们的缘故,我思念倾慕到如今。鹿儿呦呦鸣叫,它们在呼唤同伴采食田野里的艾蒿。如果我有八方好宾朋,我将奏瑟吹笙热烈欢迎。

子:对对方的尊称。

衿:衣服的交领。

悠悠:长远的样子,形容思虑连绵不断。但:只。

沉吟:沉思吟味,这里指思念和倾慕贤人。苹:艾蒿。

第二部分 贤才难得

【注释】

【翻译】

人才光耀如明月,什么时候可以摘取呢?忧伤不觉起于内心,久久难以排遣。穿过纵横交错的小路,屈驾来访。久别重逢,欢饮畅谈,重温那往日的恩情。

掇:拾取,摘取。一说同“辍”,停止。陌:东西向的田间小路。

阡:南北向的田间小路。

枉:枉驾。 讌:同“宴”。

用:以。存:问候,探望。

契阔:聚散,这里指久别重逢。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

第三部分 贤才不够

【注释】

【翻译】

明月朗朗星稀落,乌鸦向南高飞起。彷徨失意绕树三周,不知可以依靠哪根树枝?高山不会满足自己的高度,大海不会满足自己的深度。我会像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下英才人心归服。

匝:周、圈。

厌:满足。

吐哺:吐出嘴里的食物。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

第四部分 功业未就

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?惟有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

人生短暂

功业未就

思慕贤才

宴饮嘉宾

盼望与贤才相聚

明明如月,何时可辍?

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞,

绕树三匝,何枝可依!

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

希望贤才来帮助

自己建功立业。

贤才择主

搜揽人才

忧思不绝 宴待贤士

盼

全诗落脚点

全诗着眼点

功业

贤才

忧

志

一统天下

低沉

昂扬

读典明意

体悟用典之妙

学习支架1

用典,指运用典故来以古比今,以古证今,借古抒怀。“典”指经典,泛指历代典籍中的言辞成语;“故”指故实,泛指古今事类。典故可分为:语典、事典和语事混合典。

刘勰《文心雕龙·事类》:“事类者,盖文章之外,据事以类义、援古以证今者也。”

武汉大学教授罗积勇:“为了一定的修辞目的,在自己的言语作品中明引或暗引古代故事或有来历的现成话,这种修辞手法就是用典。”

篇目 典面 翻译

《短歌行》 青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

你的青色的衣领,悠悠地牵挂我的心。

野鹿呦呦叫着呼唤同伴,在那野外吃艾蒿。我有许多美好的宾客,鼓瑟吹笙邀请他。

高山不辞土石才见巍峨,大海不弃涓流才见壮阔。

周公(为见士子)吐下来不及咽下的食物,得以使天下的英杰真心归顺。

篇目 典面 典源

《短歌行》 青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

语出《诗经·郑风·子衿》,原写姑娘思慕情人。

《史记·鲁周公世家》记载,周公广纳贤才,正吃饭时,听到门外有士子求见,来不及咽下嘴里的食物,把食物一吐就赶紧去接见。贤主周公礼贤下士,归人心,得贤才。

仿用《管子·形势解》中的话:“海不辞水,故能成其大;山不辞土石,故能成其高;明主不厌人,故能成其众。”

语出《诗经·小雅·鹿鸣》,原是君王宴请群臣时所唱,表达对宾客的欢迎。

用典,贵在精切自然,运化无痕,以“精妙隐秘”而为人赞赏。明确“典面”、溯清“典源”之后,对“典义”的解读,是把握诗人表情达意的关键。

诗人用典,定有现实的原因或触发感情的媒介,所以只有将典故与现实结合起来理解,才能深入体会诗人的情感。

合作研讨,结合诗歌时代背景和诗人身世经历,尝试解读两首诗歌中用典的情感目的?

作者 知人论世 典面 典义

学习支架2

作者 知人论世 典面 典义

曹操 东汉末年,天下纷争不断,曹公志在统一天下,但功业未成,已是烈士暮年。 青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

求贤若渴,统一天下的雄心壮志。

渴望得到贤才的呼吁。

从“典面”“典源”“典义”三要素对用典手法进行逐层解读,能够读懂诗歌,读明诗意。但“解读”不等同于“赏读”,用典手法在中国诗歌创作史上能得众多诗人之青睐,必有其独到魅力之所在。

联读的两首诗歌皆是烈士暮年之作,同抒雄心壮志,恐无处无时施展,前者慷慨激越,后者愤懑悲壮,且都选择了用典这一诗歌创作手法进行表达,赏读分享,探究用典手法的魅力,品味诗人在生命失意处的诗意表达。

赏读对象 两首诗中印象最深刻、最欣赏的用典诗句

赏读路径 尝试删除典故→对比有无典故的表达效果差异→总结用典手法之精妙。

学习支架3

钱钟书:“诗人要使语言有色泽、增添深度、富于暗示力,好去引起读者对诗的内容作更多的寻味,就用些古典成语,仿佛屋子里安放些曲屏小几,陈设些古玩书画。”

林语堂《苏东坡传》:“用著名的词语与典故而不明言其来源出处,饱学之士读来,便有高雅不凡之乐。这是一种癖好相投者的共用语言。读者对作者之能写此等文章,心怀敬佩,自己读之而能了解,亦因此沾沾自喜。”

学习支架3

示例1

“青青子矜,悠悠我心。”

这原本是一句爱情诗,“衿”是指书生的衣领,唱女子对书生情人的思念,曹操一代枭雄,却把自己比作小女子,把姿态放得特别低,如刘备三顾茅庐才请到了诸葛亮,所以在那个时代,只有尊重贤才,才能得到贤才的归心。这句诗后还有两句:“纵我不往,子宁不嗣音”,即使我不去找你,你就不给我寄信了吗?曹操故意省去后二句不用,却达到了兼用的目的,他即使是想埋怨贤才怎么还不来,也不会直接表达牢骚,而是说半句隐去半句,听懂的人自然是他要的贤才。如若删去典故直接诉说,首先失去文化韵味,因为这句诗本身就很美,“青青”“悠悠”叠字的运用,让诗歌就具有一种古朴美。其次感情太直白,无论是渴慕还是埋怨,表达得太直接,会让贤才觉得浅薄狂妄,不值得信赖,达不到招揽贤才的目的。

用典之妙

典雅之美——历史厚重感,千古同慨。

含蓄之美——解读曲折性,知音共情。

一首诗歌,一个典故,将读诗的读者,写诗的作者和典故中的古人古事,三个时间维度里的人、事、情串联起来,彰显中华文化独特的审美艺术,表露中华民族骨血深处的诗意追求。

短歌行(其一)——曹操

我心有愿

期盼嘉宾

(9–16句)

为人而忧

渴求贤才

(17–24句)

对酒当歌

慨叹人生

(1–8句)

敞开胸怀

广纳贤才

(25–32句)

招贤纳士 建功立业

诗歌小结

这首诗主要表现了曹操统一天下的雄心和顽强的进取精神,抒发了诗人对时光易逝、功业未成的感慨,以及求贤若渴、慷慨激昂的宏伟抱负。

学习目标

壹

贰

叁

肆

了解乐府诗、作者曹操等相关常识,熟练背诵诗歌。

理解曹操“忧”的内涵,感受诗歌的情感变化。

分析诗中运用比兴、典故等表现手法的表达效果。

体会并学习曹操为实现人生价值积极进取的精神风貌。

?

他曾经叱咤风云,他死后骂名最多

政治上最得意一笔是“挟天子以令诸侯”

军事上最成功的一仗是官渡之战

失败得最惨的一次是在赤壁

最受肯定的是他的才略

最受指责的是他的人品

最有争议的是他的历史功过

最没有争议的是他的文学成就

猜 猜 他 是 谁?

知人论世

了解背景

……

众说纷纭话曹操:名人眼中的曹操

“太祖运筹演谋……抑可谓非常之人,超世之杰矣。”

——陈寿 《三国志》

“子治世之能臣,乱世之奸雄。”

——汉末名士许绍《魏书》

“临危制变,料敌设奇,一将之智有余,万乘之才不足。”

——唐太宗

“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。”

——鲁迅

“酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。”

——苏轼

曹操(155-220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯郡(今安徽亳县)人,东汉末年的政治家、军事家、诗人。死后被追尊为魏武帝。他“外定武功,内兴文学”,统一中国北方;他知人善察,唯才是举;也是建安文学的开创者和组织者。

曹操借汉天子的名义征讨四方,消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。

作者介绍

屯田、兴修水利

用人唯才

讨董卓、灭袁绍

统一北方

“建安风骨”的领袖

治世之能臣,乱世之奸雄

曹操

文学成就

军事功绩

政治措施

政治家

军事家

文学家

作者介绍

建安风骨

汉末建安年间“三曹”“七子”继承了汉乐府民歌的现实主义传统,真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发了建功立业的理想和积极进取的精神,同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨。意境宏大,笔调舒畅,具有鲜明的时代特征和个性特征。形成了雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,文学史上称之为“建安风骨”或“魏晋风骨”。

三曹

曹操、曹丕、曹植

七子

孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢

建安十三年,曹操率大军南下,列阵长江,想一举消灭孙权和刘备的势力。是夜明月皎洁,他在大江之上置酒设乐,欢宴诸将。酒酣,曹操取槊立于船头,慷慨而歌。歌辞就是上面这首《短歌行》。

写作背景

当时的曹操已经53岁了,面对战乱连年,统一中国的事业仍未完成的社会现实,因而忧愁幽思,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心广泛延揽人才,建功立业。

歌行是乐府诗的一种

《垓下歌》《白雪歌》《登幽州台歌》《陇上歌》

《兵车行》《丽人行》《东门行》《十五从军行》

《秦中吟》《白头吟》

《李凭箜篌引》

《西洲曲》《秋风曲》《渭城曲》

此外还有:谣、辞等别称

歌

行

吟

引

曲

除了歌、行,还有吟、曲、引等,也是乐府诗。

环节二

诵读诗歌

譬如朝露

呦呦鹿鸣

契阔谈

青青子衿

何时可掇

绕树三匝

但为君故

越陌度阡

周公吐哺

pì

jīn

wèi

yōu

duō

qì

mò

zā

bǔ

细读注释,通读译文;读准字音,读出节奏;熟读成诵,体验情感

短歌行(其一)

——曹操

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

pì

jīn

wèi

yōu

mò

duō

zā

bǔ

yàn

qiè

三、初读正音

研 读 探 究

【翻译】

【注释】

第一部分 人生苦短

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

。(我)饮酒听歌,感叹人生有多少时间!生命如同早上的露水易逝,可悲的是逝去的日子太多了。宴会上的歌声激越不平,心中的忧思令人难忘。用什么东西来解除忧愁?只有美酒(才能让我解脱)

当:“对”的意思。

几何:多少。

去日苦多:可悲的是逝去的日子太多了。

慨当以慷:即“慷慨”,当以,没有实义。

何以:以何,用什么。

杜康:代指酒。

第一部分 人生苦短

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

思考1:如何理解开头四句诗表达的思想感情?

明确:

主要情感是“愁”。一方面在抒发个人之情,愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为;另一方面是在巧妙地感染广大贤才,提醒贤才人生就像朝露那样容易消失,岁月已经流逝很多,应该赶紧拿定主意,到诗人那里施展抱负。因此,诗中浓郁的抒情气氛包含了政治目的。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

【注释】

【翻译】

年轻的贤才呀,我长久地思念你们。只是因为你们的缘故,我思念倾慕到如今。鹿儿呦呦鸣叫,它们在呼唤同伴采食田野里的艾蒿。如果我有八方好宾朋,我将奏瑟吹笙热烈欢迎。

子:对对方的尊称。

衿:衣服的交领。

悠悠:长远的样子,形容思虑连绵不断。但:只。

沉吟:沉思吟味,这里指思念和倾慕贤人。苹:艾蒿。

第二部分 贤才难得

【注释】

【翻译】

人才光耀如明月,什么时候可以摘取呢?忧伤不觉起于内心,久久难以排遣。穿过纵横交错的小路,屈驾来访。久别重逢,欢饮畅谈,重温那往日的恩情。

掇:拾取,摘取。一说同“辍”,停止。陌:东西向的田间小路。

阡:南北向的田间小路。

枉:枉驾。 讌:同“宴”。

用:以。存:问候,探望。

契阔:聚散,这里指久别重逢。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

第三部分 贤才不够

【注释】

【翻译】

明月朗朗星稀落,乌鸦向南高飞起。彷徨失意绕树三周,不知可以依靠哪根树枝?高山不会满足自己的高度,大海不会满足自己的深度。我会像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下英才人心归服。

匝:周、圈。

厌:满足。

吐哺:吐出嘴里的食物。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

第四部分 功业未就

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?惟有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

人生短暂

功业未就

思慕贤才

宴饮嘉宾

盼望与贤才相聚

明明如月,何时可辍?

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞,

绕树三匝,何枝可依!

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

希望贤才来帮助

自己建功立业。

贤才择主

搜揽人才

忧思不绝 宴待贤士

盼

全诗落脚点

全诗着眼点

功业

贤才

忧

志

一统天下

低沉

昂扬

读典明意

体悟用典之妙

学习支架1

用典,指运用典故来以古比今,以古证今,借古抒怀。“典”指经典,泛指历代典籍中的言辞成语;“故”指故实,泛指古今事类。典故可分为:语典、事典和语事混合典。

刘勰《文心雕龙·事类》:“事类者,盖文章之外,据事以类义、援古以证今者也。”

武汉大学教授罗积勇:“为了一定的修辞目的,在自己的言语作品中明引或暗引古代故事或有来历的现成话,这种修辞手法就是用典。”

篇目 典面 翻译

《短歌行》 青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

你的青色的衣领,悠悠地牵挂我的心。

野鹿呦呦叫着呼唤同伴,在那野外吃艾蒿。我有许多美好的宾客,鼓瑟吹笙邀请他。

高山不辞土石才见巍峨,大海不弃涓流才见壮阔。

周公(为见士子)吐下来不及咽下的食物,得以使天下的英杰真心归顺。

篇目 典面 典源

《短歌行》 青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

语出《诗经·郑风·子衿》,原写姑娘思慕情人。

《史记·鲁周公世家》记载,周公广纳贤才,正吃饭时,听到门外有士子求见,来不及咽下嘴里的食物,把食物一吐就赶紧去接见。贤主周公礼贤下士,归人心,得贤才。

仿用《管子·形势解》中的话:“海不辞水,故能成其大;山不辞土石,故能成其高;明主不厌人,故能成其众。”

语出《诗经·小雅·鹿鸣》,原是君王宴请群臣时所唱,表达对宾客的欢迎。

用典,贵在精切自然,运化无痕,以“精妙隐秘”而为人赞赏。明确“典面”、溯清“典源”之后,对“典义”的解读,是把握诗人表情达意的关键。

诗人用典,定有现实的原因或触发感情的媒介,所以只有将典故与现实结合起来理解,才能深入体会诗人的情感。

合作研讨,结合诗歌时代背景和诗人身世经历,尝试解读两首诗歌中用典的情感目的?

作者 知人论世 典面 典义

学习支架2

作者 知人论世 典面 典义

曹操 东汉末年,天下纷争不断,曹公志在统一天下,但功业未成,已是烈士暮年。 青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

求贤若渴,统一天下的雄心壮志。

渴望得到贤才的呼吁。

从“典面”“典源”“典义”三要素对用典手法进行逐层解读,能够读懂诗歌,读明诗意。但“解读”不等同于“赏读”,用典手法在中国诗歌创作史上能得众多诗人之青睐,必有其独到魅力之所在。

联读的两首诗歌皆是烈士暮年之作,同抒雄心壮志,恐无处无时施展,前者慷慨激越,后者愤懑悲壮,且都选择了用典这一诗歌创作手法进行表达,赏读分享,探究用典手法的魅力,品味诗人在生命失意处的诗意表达。

赏读对象 两首诗中印象最深刻、最欣赏的用典诗句

赏读路径 尝试删除典故→对比有无典故的表达效果差异→总结用典手法之精妙。

学习支架3

钱钟书:“诗人要使语言有色泽、增添深度、富于暗示力,好去引起读者对诗的内容作更多的寻味,就用些古典成语,仿佛屋子里安放些曲屏小几,陈设些古玩书画。”

林语堂《苏东坡传》:“用著名的词语与典故而不明言其来源出处,饱学之士读来,便有高雅不凡之乐。这是一种癖好相投者的共用语言。读者对作者之能写此等文章,心怀敬佩,自己读之而能了解,亦因此沾沾自喜。”

学习支架3

示例1

“青青子矜,悠悠我心。”

这原本是一句爱情诗,“衿”是指书生的衣领,唱女子对书生情人的思念,曹操一代枭雄,却把自己比作小女子,把姿态放得特别低,如刘备三顾茅庐才请到了诸葛亮,所以在那个时代,只有尊重贤才,才能得到贤才的归心。这句诗后还有两句:“纵我不往,子宁不嗣音”,即使我不去找你,你就不给我寄信了吗?曹操故意省去后二句不用,却达到了兼用的目的,他即使是想埋怨贤才怎么还不来,也不会直接表达牢骚,而是说半句隐去半句,听懂的人自然是他要的贤才。如若删去典故直接诉说,首先失去文化韵味,因为这句诗本身就很美,“青青”“悠悠”叠字的运用,让诗歌就具有一种古朴美。其次感情太直白,无论是渴慕还是埋怨,表达得太直接,会让贤才觉得浅薄狂妄,不值得信赖,达不到招揽贤才的目的。

用典之妙

典雅之美——历史厚重感,千古同慨。

含蓄之美——解读曲折性,知音共情。

一首诗歌,一个典故,将读诗的读者,写诗的作者和典故中的古人古事,三个时间维度里的人、事、情串联起来,彰显中华文化独特的审美艺术,表露中华民族骨血深处的诗意追求。

短歌行(其一)——曹操

我心有愿

期盼嘉宾

(9–16句)

为人而忧

渴求贤才

(17–24句)

对酒当歌

慨叹人生

(1–8句)

敞开胸怀

广纳贤才

(25–32句)

招贤纳士 建功立业

诗歌小结

这首诗主要表现了曹操统一天下的雄心和顽强的进取精神,抒发了诗人对时光易逝、功业未成的感慨,以及求贤若渴、慷慨激昂的宏伟抱负。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读