新高考历史一轮复习课件 (共13张PPT)春秋战国时期的社会大变革

文档属性

| 名称 | 新高考历史一轮复习课件 (共13张PPT)春秋战国时期的社会大变革 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 508.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 19:19:07 | ||

图片预览

文档简介

(共13张PPT)

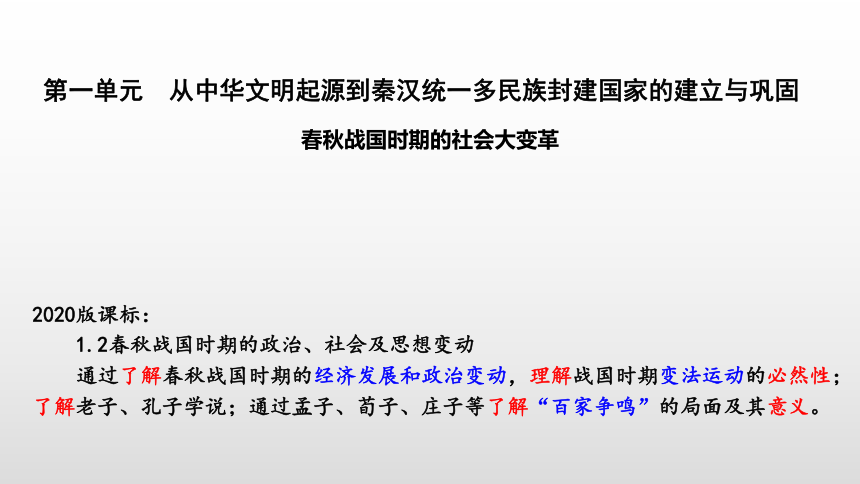

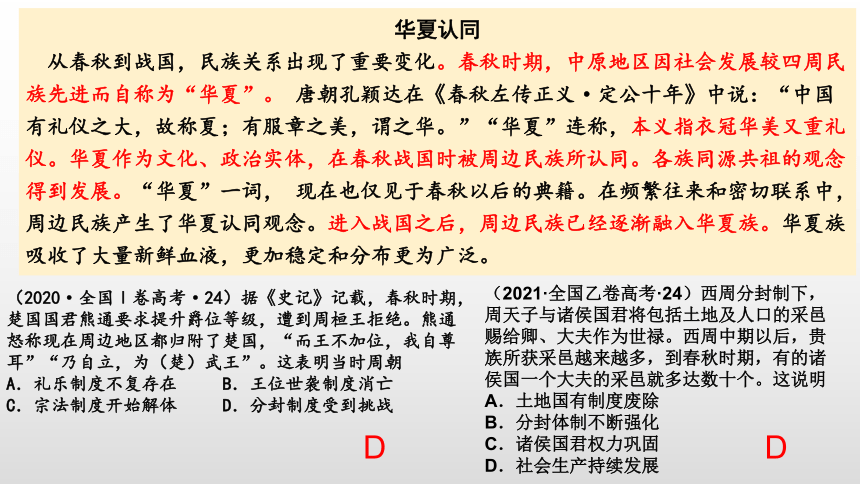

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

春秋战国时期的社会大变革

2020版课标:

1.2春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

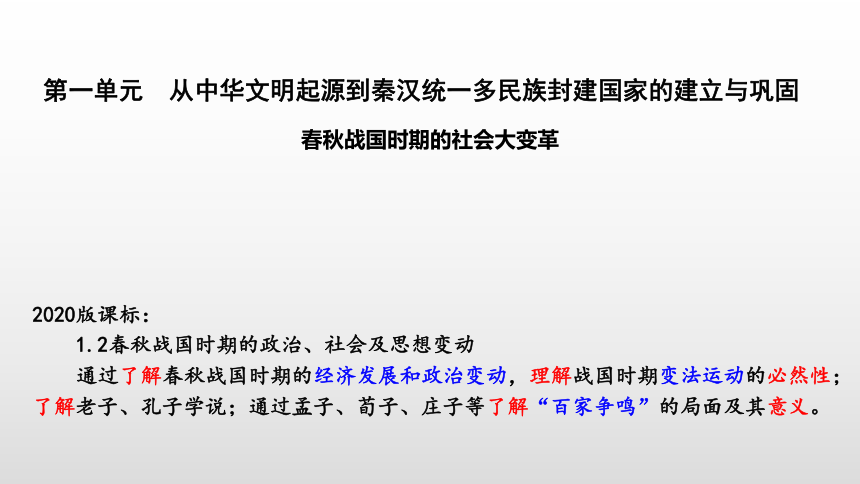

【一】列国纷争与华夏认同

所属领域 春秋争霸(五霸) 战国纷争(七雄)

背景 周王室衰微,周王室控制力日渐削弱 各诸侯国政治经济发展不平衡 封建土地私有制逐步确立

新兴地主阶级力量壮大

内容 东方齐国、北方晋国、南方楚国 长江下游的吴国和越国等先后建立了霸权 “三家分晋”和“田氏代齐”;

“战国七雄”

影响 对民众:人民生活因战争而困苦。

对经济:社会经济因战争遭到破坏。

对周朝:周天子丧失“天下共主”地位,周朝传统的政治秩序(分封制、宗法制、世卿世禄制、礼乐制度等)遭到破坏,权力下移。

民族关系:促进民族交融与华夏认同;华夏族发展壮大、民族分布更为广泛;为中华文明多元一体的政治格局奠基。

社会发展趋势:奴隶社会向封建社会过渡,国家由分裂走向统一。

【传统的政治秩序(分封制、宗法制、礼乐制)遭到破坏;有利于推动局部统一;加强国君集权;“士”阶层受到重用;推动新兴地主阶级崛起;有利于统一的民族心理的形成(华夏认同);促进民族交融;】

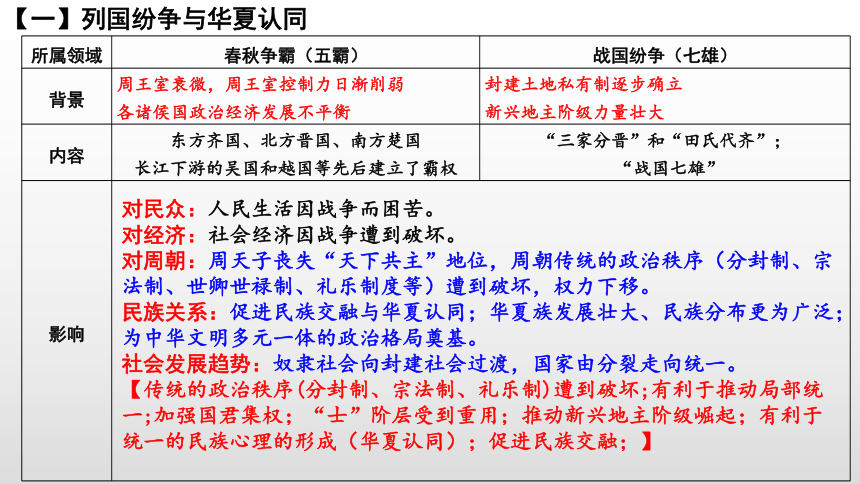

(2020·全国Ⅰ卷高考·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

(2021·全国乙卷高考·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

D

华夏认同

从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期,中原地区因社会发展较四周民族先进而自称为“华夏”。 唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。“华夏”一词, 现在也仅见于春秋以后的典籍。在频繁往来和密切联系中,周边民族产生了华夏认同观念。进入战国之后,周边民族已经逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定和分布更为广泛。

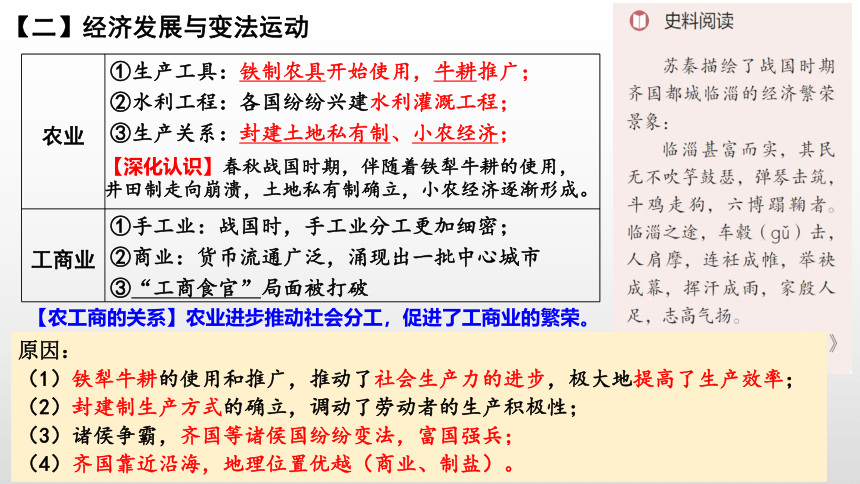

【二】经济发展与变法运动

农业 ①生产工具:铁制农具开始使用,牛耕推广;

②水利工程:各国纷纷兴建水利灌溉工程;

③生产关系:封建土地私有制、小农经济;

工商业 ①手工业:战国时,手工业分工更加细密;

②商业:货币流通广泛,涌现出一批中心城市

③“工商食官”局面被打破

【农工商的关系】农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣。

【深化认识】春秋战国时期,伴随着铁犁牛耕的使用,井田制走向崩溃,土地私有制确立,小农经济逐渐形成。

原因:

(1)铁犁牛耕的使用和推广,推动了社会生产力的进步,极大地提高了生产效率;

(2)封建制生产方式的确立,调动了劳动者的生产积极性;

(3)诸侯争霸,齐国等诸侯国纷纷变法,富国强兵;

(4)齐国靠近沿海,地理位置优越(商业、制盐)。

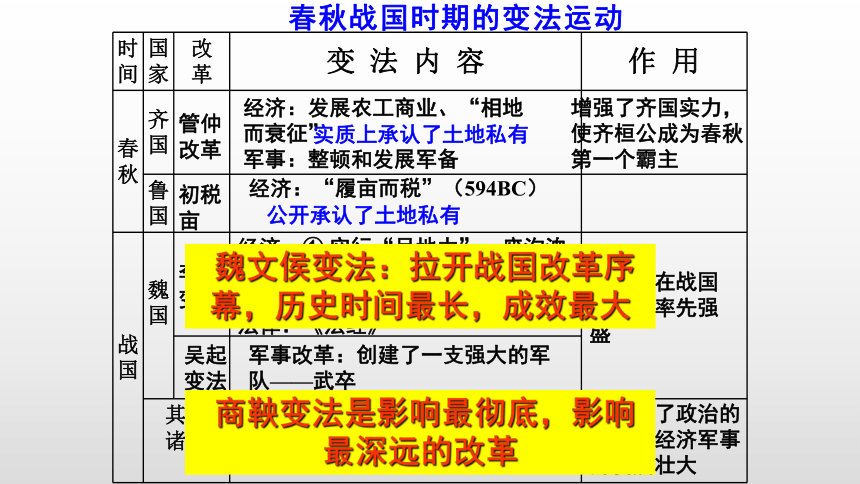

春秋战国时期的变法运动

时间 国家 改革 变 法 内 容 作 用

春秋 齐国

鲁国

战国 魏国

其它 诸侯

管仲

改革

经济:发展农工商业、“相地而衰征”

军事:整顿和发展军备

初税亩

经济:“履亩而税”(594BC)

实质上承认了土地私有

公开承认了土地私有

李悝

变法

经济:① 实行“尽地力”;废沟洫

政治:“选贤任能,赏罚分明”的基本国策废除旧的世卿世禄制制定;法律:《法经》

使魏国在战国七雄中率先强盛

吴起

变法

军事改革:创建了一支强大的军队——武卒

秦国商鞅变法;齐国邹忌改革;赵国公孙连改革;韩国申不害改革

都促进了政治的进步和经济军事的发展壮大

增强了齐国实力,使齐桓公成为春秋第一个霸主

魏文侯变法:拉开战国改革序幕,历史时间最长,成效最大

商鞅变法是影响最彻底,影响最深远的改革

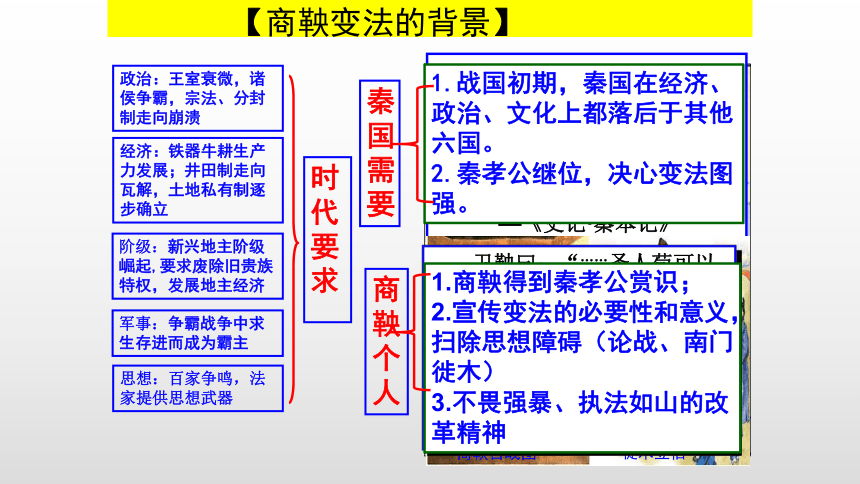

秦国需要

时代要求

政治:王室衰微,诸侯争霸,宗法、分封制走向崩溃

经济:铁器牛耕生产力发展;井田制走向瓦解,土地私有制逐步确立

阶级:新兴地主阶级崛起,要求废除旧贵族特权,发展地主经济

军事:争霸战争中求生存进而成为霸主

思想:百家争鸣,法家提供思想武器

孝公曰:“三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉…..宾客郡臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。”

—《史记·秦本记》

徙木立信

商鞅舌战图

卫鞅曰:“……圣人苟可以强国,不法其古;苟可以利民,不循其礼。”…… (旧贵族)杜挚曰:“……法古无过,循礼无邪。”商鞅曰:“治世不一道,便国不法古。

——《史记·商君列传》

【商鞅变法的背景】

1.战国初期,秦国在经济、政治、文化上都落后于其他六国。

2.秦孝公继位,决心变法图强。

商鞅个人

1.商鞅得到秦孝公赏识;

2.宣传变法的必要性和意义,扫除思想障碍(论战、南门徙木)

3.不畏强暴、执法如山的改革精神

①令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……

②有军功者,各以率受上爵。

③僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……

④而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

⑤为田开阡陌封疆,而赋税平。

⑥平斗桶权衡丈尺。

②奖励军功(军功爵制)

①实行什伍连坐制

③奖励耕织,重农抑商

④实行县制

⑤废除井田制

⑥统一度量衡。

封建土地所有制

(1)原因:根本原因:生产力提高(铁农具和牛耕);直接原因:各国进税制改革,承认土地私有。

(2)影响:是维护封建统治的基础;造成土地兼并

(3)土地兼并

①原因:封建土地私有制的存在(根本),允许土地自由买卖

②影响:经济:国家赋税收入减少;租佃关系的出现并日趋普遍化;地主买田置地,阻碍资本主义萌芽;

政治:阶级矛盾激化,引发农民起义,引起社会动荡,人口流动加剧。

③统治者限制土地兼并措施:改革土地制度和赋役制度,保护自耕农经济,保证封建王朝的财政收入、徭役和兵役。

措施 作用

废井田,开阡陌,确立土地私有 确立封建小农经济基础;推动封建制度建立;推动封建经济发展

重农抑商,奖励耕织 稳定国家财政收入,增强国家实力;提高人们的生产积极性。

统一度量衡 利于经济文化的发展和交流;利于加强中央集权

奖励军功, 废除世卿世禄制 增强秦国军队战斗力;打击了贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。

严肃军纪 提高军队战斗力

建立什伍组织 兵源得到保证

废分封,推行县制 加强中央集权

什伍连坐制度 加强管理和控制,有效行使政府权力 ;

轻罪重刑 强化法律意识,保证变法的彻底执行

焚烧诗书 加强思想统治

习俗 改革社会风尚习俗 有利于国家赋税、加强了秦国的集权统治

经济

军事

政治

思想

商鞅变法内容

结果:建立了代表封建地主阶级利益的君主专制中央集权制国家。

特点:

①“农战”、“法治”。

②措施最全面、改革最彻底、

影响最深远。

以法律形式废除奴隶主贵族特权,发展封建经济,富国强兵,建立新型地主阶级统治。

十年:行法十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足

商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者

赵良曰:相秦不以百姓为事,秦俗日败。……不同禽兽者亡几耳

秦人富强,天子致胙於孝公,诸侯毕贺

二十年:车裂商君……遂灭商君之家(前338年)

百年:从商鞅变法到秦始皇即位前一年,前后109年间,秦同东方六国共作战65次,获取 全胜58次,斩首129万,拔城147座,在攻占之地共建立了14个郡。

百三十年:六王毕,四海一(前221年)

却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马

百五十年:(刘邦约法三章)秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士

山东豪俊遂并起而亡秦族

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑(前206年)

三、商鞅变法的影响——战国时最彻底最成功的新兴地主阶级的封建性质的变法运动。

积极作用:

1.对秦国(P23最后一段):打击了奴隶主旧贵族,发展了地主经济,增强了国力;壮大了军事力量;加强了中央集权;达到了富国强兵的目的。

2.对历史发展(P24最后勾画补充):

(1)推动社会转型:经济上,废除井田制,从根本上确立了地主阶级土地私有制。

政治上,促使宗法分封制向中央集权制度的转变。

(2)促进国家统一:为秦始皇建立大一统帝国奠定了基础,对后世产生深远的影响。

消极影响:

①严刑竣法,轻罪重罚,轻视教化,加重对人民的剥削,也容易造成统治者的暴政。

②焚烧诗书,实行文化高压政策不利于思想文化发展;

③重农抑商政策, 导致经济结构单一, 后期阻碍了商品经济的发展。

④改革不彻底,公开承认占有奴隶的合法性。

百家争鸣

(1)百家争鸣出现的背景

经济 铁器和牛耕推动生产力的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件

社会 诸侯争霸,礼崩乐坏,社会正经历巨大变革

教育 私学兴起使教育逐渐普及和平民化,造就一大批阅历丰富和知识渊博的知识分子

阶级 各国为了富国强兵,纷纷网罗人才,士阶层活跃

环境 统一的中央集权制度尚未建立,缺少绝对权威和控制,学术环境相对宽松

技术 生产技术取得较大进步,人们认识水平提高,丰富了人的精神世界和物质生活

文化 争霸、兼并战争使不同民族的文化相互传播、冲突、交织与渗透,提供了文化重组的机会

学术 不同学派和流派之间,既相互斗争又相互学习和借鉴,促进了学术的繁荣

学在官府

西周时期学校的任务是培养执政官吏,学习内容必须是适应于政治管理的需要,以朝廷发布的文告及“先王诗书礼乐”等文籍为教材,而“教材”全部掌握在官府的官吏手中,官府垄断了文化。学校没有设置专职教师,而是“以吏为师”,或者说“官师为一”。所以章学诚说:“以吏为师,三代之旧法也。”但这种学在官府的情况在春秋战国时期发生了变化。

(3)百家争鸣的表现

学派 代表人物 主要观点

儒家 孔子(春秋) 政治思想: ①核心思想:仁。②为政以德。③主张恢复周礼。 教育贡献: ①教育思想:“有教无类”。②开创了中国古代私人讲学之风。文化贡献:整理“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)(代表没落的奴隶主贵族的利益)

孟子(战国) 人性善;“仁政” (代表新兴地主阶级利益)

荀子(战国) 人性恶;主张隆礼重法(代表新兴地主阶级利益)

道家 老子(春秋) 哲学思想:“道”是世界本原;其思想包含朴素的辩证法。政治思想:无为而治;小国寡民

庄子(战国) 崇尚逍遥自在

法家 韩非(战国) 以法为工具管理国家,控制臣民(代表新兴地主阶级利益)

墨家 墨子(战国) 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”(代表下层平民的利益)

阴阳家 邹衍(战国) 认为五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

性质:是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动

(一) 对后世文化学术的发展产生了极大的影响:

3、法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

1、儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想(仁)和道德准则(礼);

2、道家思想构成了2000年传统思想的哲学思想(无为);

百家思想相互融合,共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

“百家争鸣” 的影响

(二)是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和以后社会的发展起推动作用。

(三)形成中国古代的治国思想。

经济方面 铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,社会经济发展;

井田制的瓦解,土地私有制确立;

以小农经济为主体的农耕经济开始形成。

政治方面 周王室衰微,诸侯争霸,各国变法;

分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形;

国家由分裂走向统一;

由奴隶制贵族政治向封建官僚政治演变

文化方面 礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。春秋后期,私学兴起,学术下移。

民族关系 “华夷”观念削弱,促进民族交融与华夏认同观念

军事方面 大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐

整体认知春秋战争时期的社会转型

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

春秋战国时期的社会大变革

2020版课标:

1.2春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

【一】列国纷争与华夏认同

所属领域 春秋争霸(五霸) 战国纷争(七雄)

背景 周王室衰微,周王室控制力日渐削弱 各诸侯国政治经济发展不平衡 封建土地私有制逐步确立

新兴地主阶级力量壮大

内容 东方齐国、北方晋国、南方楚国 长江下游的吴国和越国等先后建立了霸权 “三家分晋”和“田氏代齐”;

“战国七雄”

影响 对民众:人民生活因战争而困苦。

对经济:社会经济因战争遭到破坏。

对周朝:周天子丧失“天下共主”地位,周朝传统的政治秩序(分封制、宗法制、世卿世禄制、礼乐制度等)遭到破坏,权力下移。

民族关系:促进民族交融与华夏认同;华夏族发展壮大、民族分布更为广泛;为中华文明多元一体的政治格局奠基。

社会发展趋势:奴隶社会向封建社会过渡,国家由分裂走向统一。

【传统的政治秩序(分封制、宗法制、礼乐制)遭到破坏;有利于推动局部统一;加强国君集权;“士”阶层受到重用;推动新兴地主阶级崛起;有利于统一的民族心理的形成(华夏认同);促进民族交融;】

(2020·全国Ⅰ卷高考·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

(2021·全国乙卷高考·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

D

华夏认同

从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期,中原地区因社会发展较四周民族先进而自称为“华夏”。 唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。“华夏”一词, 现在也仅见于春秋以后的典籍。在频繁往来和密切联系中,周边民族产生了华夏认同观念。进入战国之后,周边民族已经逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定和分布更为广泛。

【二】经济发展与变法运动

农业 ①生产工具:铁制农具开始使用,牛耕推广;

②水利工程:各国纷纷兴建水利灌溉工程;

③生产关系:封建土地私有制、小农经济;

工商业 ①手工业:战国时,手工业分工更加细密;

②商业:货币流通广泛,涌现出一批中心城市

③“工商食官”局面被打破

【农工商的关系】农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣。

【深化认识】春秋战国时期,伴随着铁犁牛耕的使用,井田制走向崩溃,土地私有制确立,小农经济逐渐形成。

原因:

(1)铁犁牛耕的使用和推广,推动了社会生产力的进步,极大地提高了生产效率;

(2)封建制生产方式的确立,调动了劳动者的生产积极性;

(3)诸侯争霸,齐国等诸侯国纷纷变法,富国强兵;

(4)齐国靠近沿海,地理位置优越(商业、制盐)。

春秋战国时期的变法运动

时间 国家 改革 变 法 内 容 作 用

春秋 齐国

鲁国

战国 魏国

其它 诸侯

管仲

改革

经济:发展农工商业、“相地而衰征”

军事:整顿和发展军备

初税亩

经济:“履亩而税”(594BC)

实质上承认了土地私有

公开承认了土地私有

李悝

变法

经济:① 实行“尽地力”;废沟洫

政治:“选贤任能,赏罚分明”的基本国策废除旧的世卿世禄制制定;法律:《法经》

使魏国在战国七雄中率先强盛

吴起

变法

军事改革:创建了一支强大的军队——武卒

秦国商鞅变法;齐国邹忌改革;赵国公孙连改革;韩国申不害改革

都促进了政治的进步和经济军事的发展壮大

增强了齐国实力,使齐桓公成为春秋第一个霸主

魏文侯变法:拉开战国改革序幕,历史时间最长,成效最大

商鞅变法是影响最彻底,影响最深远的改革

秦国需要

时代要求

政治:王室衰微,诸侯争霸,宗法、分封制走向崩溃

经济:铁器牛耕生产力发展;井田制走向瓦解,土地私有制逐步确立

阶级:新兴地主阶级崛起,要求废除旧贵族特权,发展地主经济

军事:争霸战争中求生存进而成为霸主

思想:百家争鸣,法家提供思想武器

孝公曰:“三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉…..宾客郡臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。”

—《史记·秦本记》

徙木立信

商鞅舌战图

卫鞅曰:“……圣人苟可以强国,不法其古;苟可以利民,不循其礼。”…… (旧贵族)杜挚曰:“……法古无过,循礼无邪。”商鞅曰:“治世不一道,便国不法古。

——《史记·商君列传》

【商鞅变法的背景】

1.战国初期,秦国在经济、政治、文化上都落后于其他六国。

2.秦孝公继位,决心变法图强。

商鞅个人

1.商鞅得到秦孝公赏识;

2.宣传变法的必要性和意义,扫除思想障碍(论战、南门徙木)

3.不畏强暴、执法如山的改革精神

①令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……

②有军功者,各以率受上爵。

③僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……

④而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

⑤为田开阡陌封疆,而赋税平。

⑥平斗桶权衡丈尺。

②奖励军功(军功爵制)

①实行什伍连坐制

③奖励耕织,重农抑商

④实行县制

⑤废除井田制

⑥统一度量衡。

封建土地所有制

(1)原因:根本原因:生产力提高(铁农具和牛耕);直接原因:各国进税制改革,承认土地私有。

(2)影响:是维护封建统治的基础;造成土地兼并

(3)土地兼并

①原因:封建土地私有制的存在(根本),允许土地自由买卖

②影响:经济:国家赋税收入减少;租佃关系的出现并日趋普遍化;地主买田置地,阻碍资本主义萌芽;

政治:阶级矛盾激化,引发农民起义,引起社会动荡,人口流动加剧。

③统治者限制土地兼并措施:改革土地制度和赋役制度,保护自耕农经济,保证封建王朝的财政收入、徭役和兵役。

措施 作用

废井田,开阡陌,确立土地私有 确立封建小农经济基础;推动封建制度建立;推动封建经济发展

重农抑商,奖励耕织 稳定国家财政收入,增强国家实力;提高人们的生产积极性。

统一度量衡 利于经济文化的发展和交流;利于加强中央集权

奖励军功, 废除世卿世禄制 增强秦国军队战斗力;打击了贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。

严肃军纪 提高军队战斗力

建立什伍组织 兵源得到保证

废分封,推行县制 加强中央集权

什伍连坐制度 加强管理和控制,有效行使政府权力 ;

轻罪重刑 强化法律意识,保证变法的彻底执行

焚烧诗书 加强思想统治

习俗 改革社会风尚习俗 有利于国家赋税、加强了秦国的集权统治

经济

军事

政治

思想

商鞅变法内容

结果:建立了代表封建地主阶级利益的君主专制中央集权制国家。

特点:

①“农战”、“法治”。

②措施最全面、改革最彻底、

影响最深远。

以法律形式废除奴隶主贵族特权,发展封建经济,富国强兵,建立新型地主阶级统治。

十年:行法十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足

商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者

赵良曰:相秦不以百姓为事,秦俗日败。……不同禽兽者亡几耳

秦人富强,天子致胙於孝公,诸侯毕贺

二十年:车裂商君……遂灭商君之家(前338年)

百年:从商鞅变法到秦始皇即位前一年,前后109年间,秦同东方六国共作战65次,获取 全胜58次,斩首129万,拔城147座,在攻占之地共建立了14个郡。

百三十年:六王毕,四海一(前221年)

却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马

百五十年:(刘邦约法三章)秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士

山东豪俊遂并起而亡秦族

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑(前206年)

三、商鞅变法的影响——战国时最彻底最成功的新兴地主阶级的封建性质的变法运动。

积极作用:

1.对秦国(P23最后一段):打击了奴隶主旧贵族,发展了地主经济,增强了国力;壮大了军事力量;加强了中央集权;达到了富国强兵的目的。

2.对历史发展(P24最后勾画补充):

(1)推动社会转型:经济上,废除井田制,从根本上确立了地主阶级土地私有制。

政治上,促使宗法分封制向中央集权制度的转变。

(2)促进国家统一:为秦始皇建立大一统帝国奠定了基础,对后世产生深远的影响。

消极影响:

①严刑竣法,轻罪重罚,轻视教化,加重对人民的剥削,也容易造成统治者的暴政。

②焚烧诗书,实行文化高压政策不利于思想文化发展;

③重农抑商政策, 导致经济结构单一, 后期阻碍了商品经济的发展。

④改革不彻底,公开承认占有奴隶的合法性。

百家争鸣

(1)百家争鸣出现的背景

经济 铁器和牛耕推动生产力的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件

社会 诸侯争霸,礼崩乐坏,社会正经历巨大变革

教育 私学兴起使教育逐渐普及和平民化,造就一大批阅历丰富和知识渊博的知识分子

阶级 各国为了富国强兵,纷纷网罗人才,士阶层活跃

环境 统一的中央集权制度尚未建立,缺少绝对权威和控制,学术环境相对宽松

技术 生产技术取得较大进步,人们认识水平提高,丰富了人的精神世界和物质生活

文化 争霸、兼并战争使不同民族的文化相互传播、冲突、交织与渗透,提供了文化重组的机会

学术 不同学派和流派之间,既相互斗争又相互学习和借鉴,促进了学术的繁荣

学在官府

西周时期学校的任务是培养执政官吏,学习内容必须是适应于政治管理的需要,以朝廷发布的文告及“先王诗书礼乐”等文籍为教材,而“教材”全部掌握在官府的官吏手中,官府垄断了文化。学校没有设置专职教师,而是“以吏为师”,或者说“官师为一”。所以章学诚说:“以吏为师,三代之旧法也。”但这种学在官府的情况在春秋战国时期发生了变化。

(3)百家争鸣的表现

学派 代表人物 主要观点

儒家 孔子(春秋) 政治思想: ①核心思想:仁。②为政以德。③主张恢复周礼。 教育贡献: ①教育思想:“有教无类”。②开创了中国古代私人讲学之风。文化贡献:整理“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)(代表没落的奴隶主贵族的利益)

孟子(战国) 人性善;“仁政” (代表新兴地主阶级利益)

荀子(战国) 人性恶;主张隆礼重法(代表新兴地主阶级利益)

道家 老子(春秋) 哲学思想:“道”是世界本原;其思想包含朴素的辩证法。政治思想:无为而治;小国寡民

庄子(战国) 崇尚逍遥自在

法家 韩非(战国) 以法为工具管理国家,控制臣民(代表新兴地主阶级利益)

墨家 墨子(战国) 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”(代表下层平民的利益)

阴阳家 邹衍(战国) 认为五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

性质:是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动

(一) 对后世文化学术的发展产生了极大的影响:

3、法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

1、儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想(仁)和道德准则(礼);

2、道家思想构成了2000年传统思想的哲学思想(无为);

百家思想相互融合,共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

“百家争鸣” 的影响

(二)是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和以后社会的发展起推动作用。

(三)形成中国古代的治国思想。

经济方面 铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,社会经济发展;

井田制的瓦解,土地私有制确立;

以小农经济为主体的农耕经济开始形成。

政治方面 周王室衰微,诸侯争霸,各国变法;

分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形;

国家由分裂走向统一;

由奴隶制贵族政治向封建官僚政治演变

文化方面 礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。春秋后期,私学兴起,学术下移。

民族关系 “华夷”观念削弱,促进民族交融与华夏认同观念

军事方面 大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐

整体认知春秋战争时期的社会转型

同课章节目录