新高考历史一轮复习课件(共27张PPT) 官员的选拔与管理

文档属性

| 名称 | 新高考历史一轮复习课件(共27张PPT) 官员的选拔与管理 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 961.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 19:36:12 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

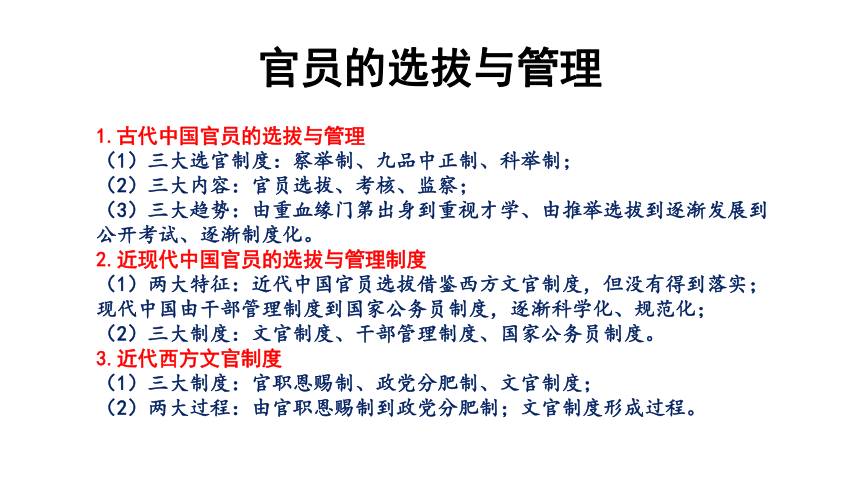

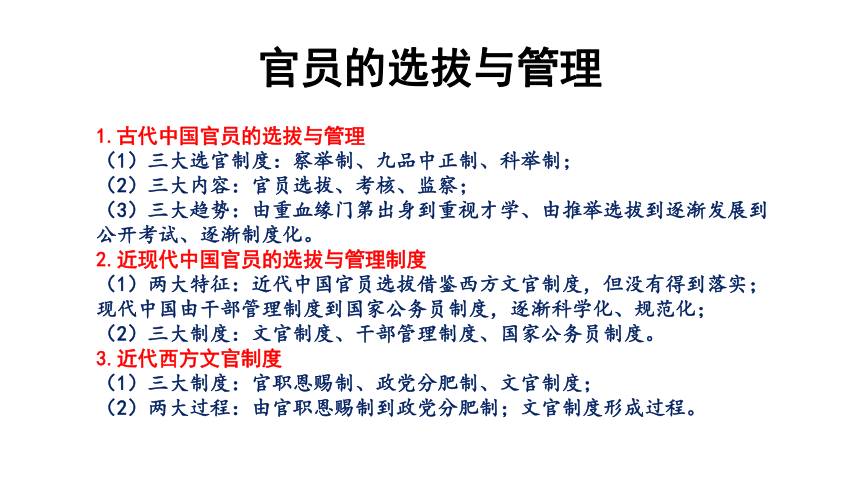

官员的选拔与管理

1.古代中国官员的选拔与管理

(1)三大选官制度:察举制、九品中正制、科举制;

(2)三大内容:官员选拔、考核、监察;

(3)三大趋势:由重血缘门第出身到重视才学、由推举选拔到逐渐发展到公开考试、逐渐制度化。

2.近现代中国官员的选拔与管理制度

(1)两大特征:近代中国官员选拔借鉴西方文官制度,但没有得到落实;现代中国由干部管理制度到国家公务员制度,逐渐科学化、规范化;

(2)三大制度:文官制度、干部管理制度、国家公务员制度。

3.近代西方文官制度

(1)三大制度:官职恩赐制、政党分肥制、文官制度;

(2)两大过程:由官职恩赐制到政党分肥制;文官制度形成过程。

一、中国古代官员的选拔与管理

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。中国古代的官员选拔与管理经历了漫长的发展阶段,积累了丰富的经验,为人类政治文明做出了重要贡献。秦汉以来,中国古代的官员选拔与管理制度始终围绕着君主专制的加强、中央集权的强化而不断变化,是巩固王朝统治、强化专制的一种手段,更体现出中国古人在国家制度创新与社会治理方面的卓越智慧。

公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。 ——《礼记》

世官制

宗室非有军功论,不得为属籍 …… 有功者显荣,无功者虽富无所芬。 —— 《史记 · 商君列传》

军功爵制

“故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师” ——《韩非子·五蠹》

以法为教、以吏为师

汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。 —阎步克《察举制度变迁史稿》

察举制

(魏文帝)乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。 ——杜佑《通典·选举二》

九品中正制

史料6:唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。 ——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

科举制

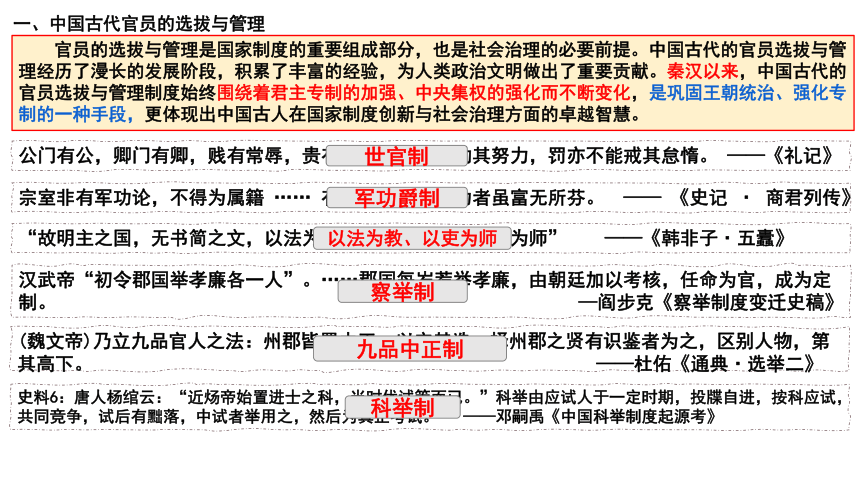

(一)、先秦时期的选官制度

1.夏商西周:世官制

世官制:指世代为官,官吏都具有世袭官职的特权。无论王室还是各级贵族都是凭借宗法和血统世代继承高官厚禄。世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。

标准:贵族血缘 影响:贵族世代垄断高官形成贵族政治。

“公有公门,卿有卿门,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚不能戒其怠惰。”——《礼记》

官位世袭(贵族政治垄断和特权)

世官制与世卿世禄制区别:世官制即贵族世代为官的制度,就其所任而言,世官制并不等于世职,并不局限于某家族担任某一固定官职。世卿世禄制是爵位和禄田的世袭制度,父死子继,世代相袭。

作用与弊端:这种通过血缘来选拔人才的制度,虽然在一定程度上维护了统治阶级的利益;

但世卿世禄不可能得到真正的有用之才,也不利于社会的有效管理,在之后便被其他选官方式取代。

秦朝之后实行官僚政治,但世官制并没有就此消失,一方面在后代的少数民族控制地区或王朝有出现,另一方面通过“恩荫制”(官僚子弟凭借先人之功绩循例而仕的一种选官制度)的形式遗存下来。

2.春秋战国:

选官制度:荐举制

选官标准:才能

选官形式:自荐、他荐

选官制度:军功爵制

选官标准:军功

选官形式:军功大小、君主授予

客卿制:客卿是古代官名。它是春秋战国时授予非本国人而在本国当高级官员的人。战国时期,秦国请其他诸侯国的人来秦国做官,其位为卿(爵为左庶长),而以客礼待之,后亦泛指在本国做官的外国人。

背景:生产力发展,新兴地主阶级力量壮大;各诸侯为争霸图强,重视人才,养士礼贤;私学兴盛,官学衰微,士人阶层兴起;尚贤思想的盛行。

影响:废除贵族的世袭特权,一定程度上促进了社会阶层的流动。问题:缺乏制度化的选官途径

“故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师”——《韩非子·五蠹》

含义:“以法为教”“以吏为师”:是指向官员学习律令而为官的制度。

(以法为教:摒弃其他思想学说而专任法家思想的一种思想文化上的专断、专制。

以吏为师:“百姓”和“一般官吏”都向“法官、法吏”学习法律,加强普法教育;“法吏”也担负起宣讲法律、执行君王旨意的使命。)

影响:形成了思想文化上的专制,扼杀了其发展的活力,造成了严重的倒退。

1.秦朝——“以法为教、以吏为师”

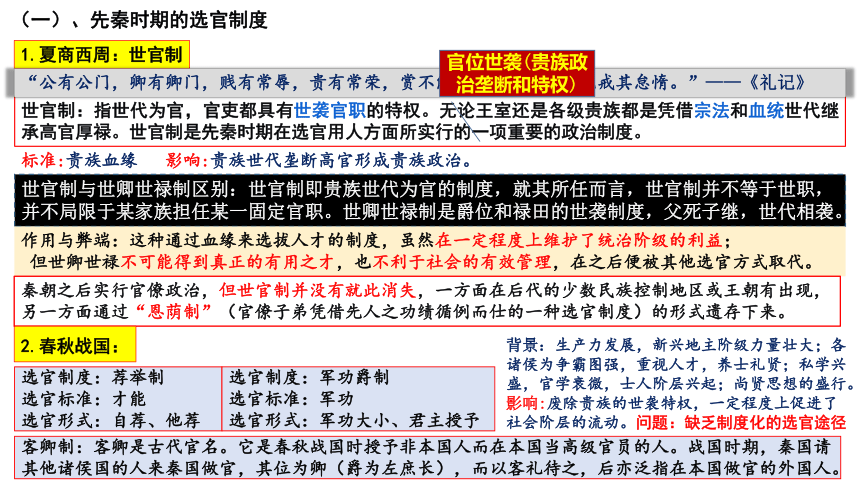

(二).秦汉至魏晋南北朝时期的选官制度

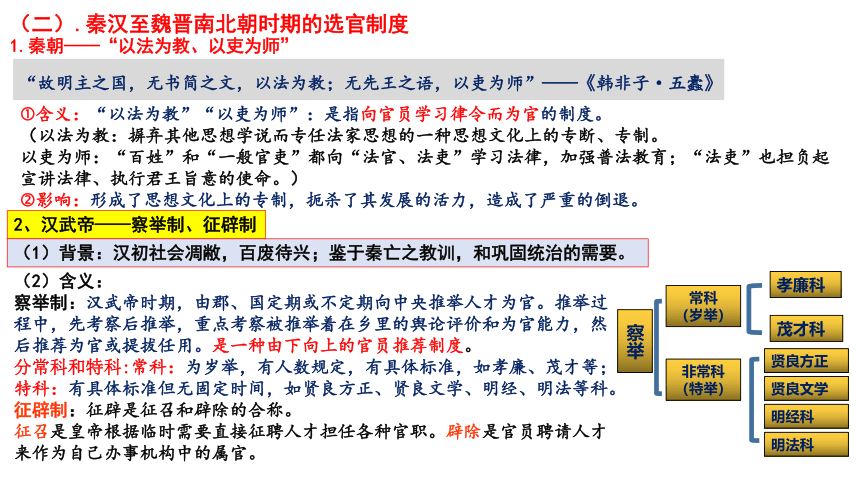

2、汉武帝——察举制、征辟制

(1)背景:汉初社会凋敝,百废待兴;鉴于秦亡之教训,和巩固统治的需要。

(2)含义:

察举制:汉武帝时期,由郡、国定期或不定期向中央推举人才为官。推举过程中,先考察后推举,重点考察被推举着在乡里的舆论评价和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。是一种由下向上的官员推荐制度。

分常科和特科:常科:为岁举,有人数规定,有具体标准,如孝廉、茂才等;特科:有具体标准但无固定时间,如贤良方正、贤良文学、明经、明法等科。

征辟制:征辟是征召和辟除的合称。

征召是皇帝根据临时需要直接征聘人才担任各种官职。辟除是官员聘请人才来作为自己办事机构中的属官。

察举

常科

(岁举)

非常科

(特举)

孝廉科

茂才科

贤良方正

贤良文学

明经科

明法科

积极:察举对象:察举制相对扩大了下品、寒门晋升的可能,带有一些平民色彩,这对于扩大统治基础,维护社会秩序十分有利。察举内容:察举注重德行在相当时期内促进了社会风气的改善,在一定范围内形成了重品行气节、讲仁义道德的社会风尚;推动儒家思想成为选拔官吏的标准,使儒家文化逐渐成为社会的主流文化.

局限性:为求举荐,弄虚作假、沽名钓誉者屡屡发生。缺乏严密的考核机制,官员易徇私舞弊,贿选之风盛行。容易任人唯亲;操纵在世家大族手中;难以选拔到真正的人才;不利于中央集权。

后世影响:察举制度在中国古代人才选拔历史中占据着重要的位置,奠定了以后历代平民参政的基础,它还是隋唐以后科举制度的滥觞。

(3).意义:

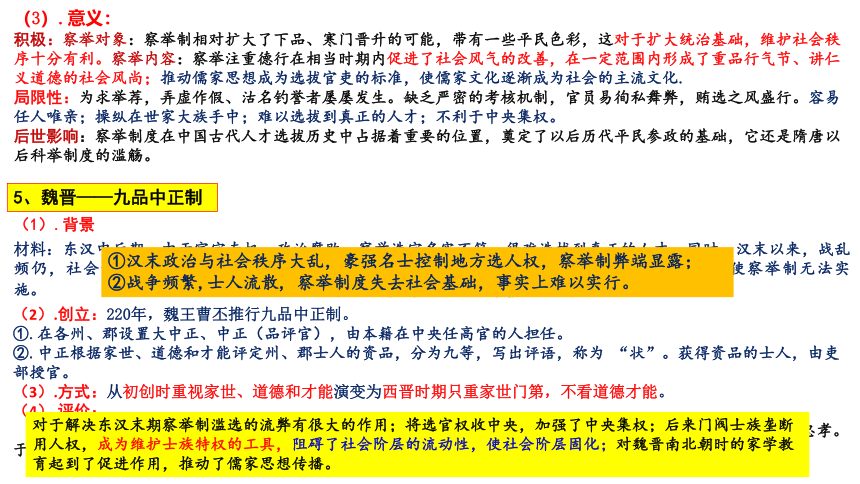

5、魏晋——九品中正制

(1).背景

材料:东汉中后期,由于宦官专权,政治腐败,察举选官名实不符,很难选拔到真正的人才。同时,汉末以来,战乱频仍,社会动荡不安,百姓背井离乡,“人士流移,考详无地”,难以掌握士人的真实情况,使察举制无法实施。 ——赵毅、赵轶峰《中国古代史(上册)》

①汉末政治与社会秩序大乱,豪强名士控制地方选人权,察举制弊端显露;

②战争频繁,士人流散, 察举制度失去社会基础,事实上难以实行。

(2).创立:220年,魏王曹丕推行九品中正制。

①.在各州、郡设置大中正、中正(品评官),由本籍在中央任高官的人担任。

②.中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语,称为 “状”。获得资品的士人,由吏部授官。

(3).方式:从初创时重视家世、道德和才能演变为西晋时期只重家世门第,不看道德才能。

(4).评价:

魏晋南北朝时的“九品中正制”将举官察吏的标准定在品行情操上,而衡量其高下的唯一尺度是儒学的仁义忠孝。于是,“家训”“家诫”的家学教育便适时而兴盛起来。——摘编自吴霓《论魏晋九品中正制与私学的关系》等

对于解决东汉末期察举制滥选的流弊有很大的作用;将选官权收中央,加强了中央集权;后来门阀士族垄断用人权,成为维护士族特权的工具,阻碍了社会阶层的流动性,使社会阶层固化;对魏晋南北朝时的家学教育起到了促进作用,推动了儒家思想传播。

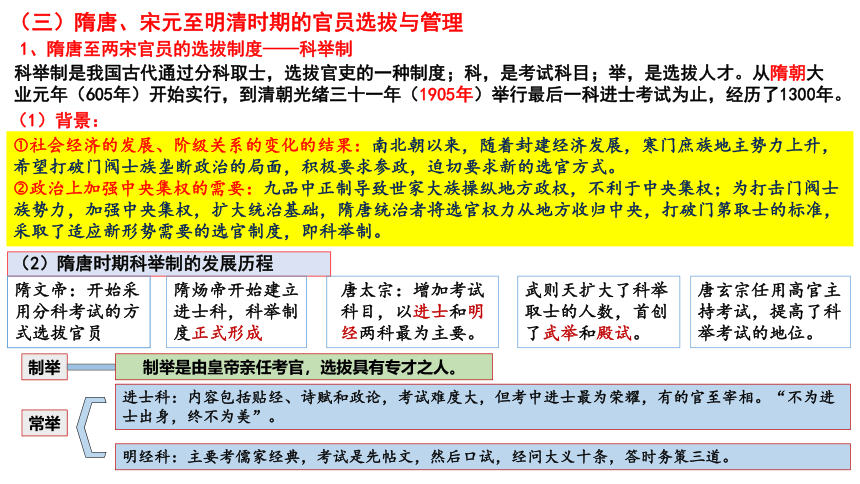

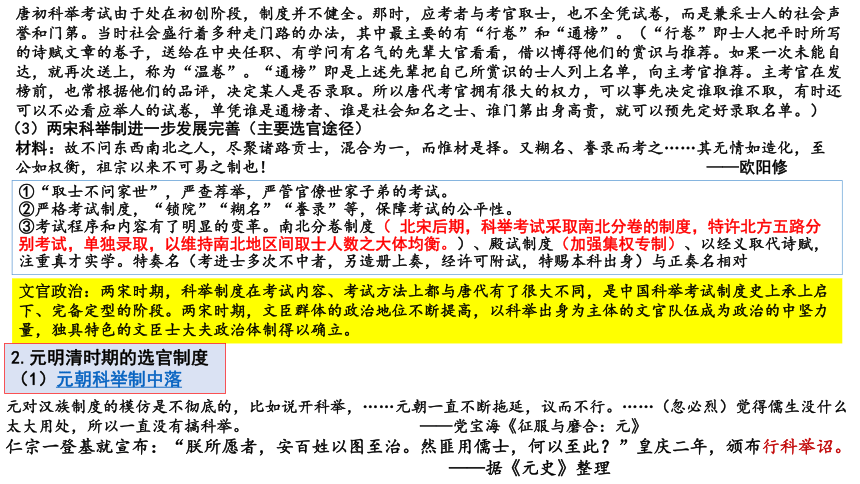

1、隋唐至两宋官员的选拔制度——科举制

科举制是我国古代通过分科取士,选拔官吏的一种制度;科,是考试科目;举,是选拔人才。从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了1300年。

(三)隋唐、宋元至明清时期的官员选拔与管理

(1)背景:

材料:随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。 ——白寿彝《中国通史》

社会经济的发展、阶级关系的变化的结果:南北朝以来,随着封建经济发展,寒门庶族地主势力上升,希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政,迫切要求新的选官方式。

政治上加强中央集权的需要:九品中正制导致世家大族操纵地方政权,不利于中央集权;为打击门阀士族势力,加强中央集权,扩大统治基础,隋唐统治者将选官权力从地方收归中央,打破门第取士的标准,采取了适应新形势需要的选官制度,即科举制。

(2)隋唐时期科举制的发展历程

隋文帝:开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝开始建立进士科,科举制度正式形成

唐太宗:增加考试科目,以进士和明经两科最为主要。

武则天扩大了科举取士的人数,首创了武举和殿试。

唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

制举

制举是由皇帝亲任考官,选拔具有专才之人。

常举

进士科:内容包括贴经、诗赋和政论,考试难度大,但考中进士最为荣耀,有的官至宰相。“不为进士出身,终不为美”。

明经科:主要考儒家经典,考试是先帖文,然后口试,经问大义十条,答时务策三道。

(3)两宋科举制进一步发展完善(主要选官途径)

材料:故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之……其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也! ——欧阳修

①“取士不问家世”,严查荐举,严管官僚世家子弟的考试。

②严格考试制度,“锁院”“糊名”“誊录”等,保障考试的公平性。

③考试程序和内容有了明显的变革。南北分卷制度( 北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。)、殿试制度(加强集权专制)、以经义取代诗赋,注重真才实学。特奏名(考进士多次不中者,另造册上奏,经许可附试,特赐本科出身)与正奏名相对

唐初科举考试由于处在初创阶段,制度并不健全。那时,应考者与考官取士,也不全凭试卷,而是兼采士人的社会声誉和门第。当时社会盛行着多种走门路的办法,其中最主要的有“行卷”和“通榜”。(“行卷”即士人把平时所写的诗赋文章的卷子,送给在中央任职、有学问有名气的先辈大官看看,借以博得他们的赏识与推荐。如果一次未能自达,就再次送上,称为“温卷”。“通榜”即是上述先辈把自己所赏识的士人列上名单,向主考官推荐。主考官在发榜前,也常根据他们的品评,决定某人是否录取。所以唐代考官拥有很大的权力,可以事先决定谁取谁不取,有时还可以不必看应举人的试卷,单凭谁是通榜者、谁是社会知名之士、谁门第出身高贵,就可以预先定好录取名单。)

文官政治:两宋时期,科举制度在考试内容、考试方法上都与唐代有了很大不同,是中国科举考试制度史上承上启下、完备定型的阶段。两宋时期,文臣群体的政治地位不断提高,以科举出身为主体的文官队伍成为政治的中坚力量,独具特色的文臣士大夫政治体制得以确立。

2.元明清时期的选官制度

(1)元朝科举制中落

元对汉族制度的模仿是不彻底的,比如说开科举,……元朝一直不断拖延,议而不行。……(忽必烈)觉得儒生没什么太大用处,所以一直没有搞科举。 ——党宝海《征服与磨合:元》

仁宗一登基就宣布:“朕所愿者,安百姓以图至治。然匪用儒士,何以至此?”皇庆二年,颁布行科举诏。

——据《元史》整理

①元朝的官员选拔,部分保留了蒙古传统方式(世袭、军功)。

②1313年,元仁宗下诏恢复科举。但仍时断时续,科举录取人数不多,官员中科举出身比例不高。

1313年宣布次年开考,开创以四书试士,但时断时续,录取人数少。官员中科举出身比例不高。

(元仁宗最大的建树是恢复了科举考试制度,史称“延祐复科”。恢复科举考试制度,有着文化、社会、政治的多重意义,促进了儒家学说的传承发展。)

补充:左右榜制:元代政治上的种族歧视在科举上也有明确的反映。蒙古人、色目人与汉人、南人在考试政策、内容、方法、结果、任用等方面都有着民族的差异。

元朝科举沿用宋金科制,每三年一次,分乡试、会议、殿试三级。乡试时,蒙古人、色目人只试经议、对策二场;而汉人要加试一场,为赋与杂文各一篇。会试内容跟乡试一样,取进士百名,蒙古、色目、汉人、南人各占二十五名。殿试在同年三月举行,试策一道,蒙古、色目人的题目与汉人、南人不同。殿试不黜落,只定名次。

殿试结果分左、右两榜公布。蒙古人、色目人列右傍(元代以右为尊),汉人、南人五十名列左榜。其目的是保护蒙古、色目民族的特权地位。

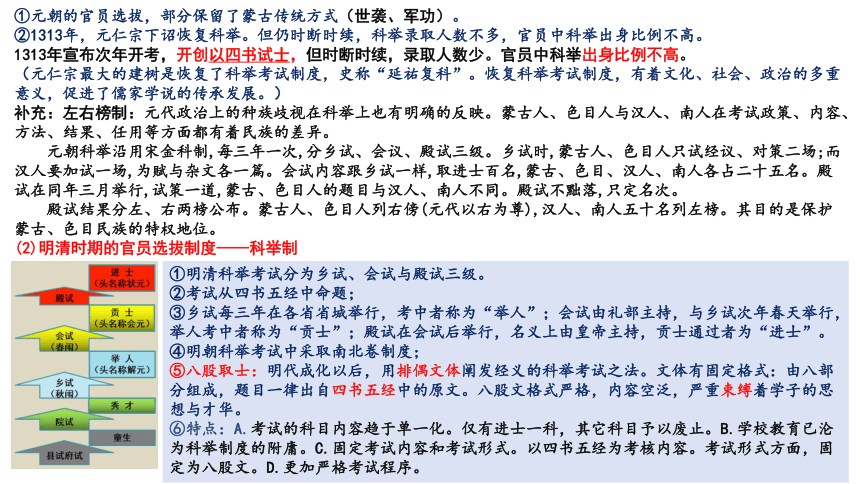

(2)明清时期的官员选拔制度——科举制

①明清科举考试分为乡试、会试与殿试三级。

②考试从四书五经中命题;

③乡试每三年在各省省城举行,考中者称为“举人”;会试由礼部主持,与乡试次年春天举行,举人考中者称为“贡士”;殿试在会试后举行,名义上由皇帝主持,贡士通过者为“进士”。

④明朝科举考试中采取南北卷制度;

⑤八股取士:明代成化以后,用排偶文体阐发经义的科举考试之法。文体有固定格式:由八部分组成,题目一律出自四书五经中的原文。八股文格式严格,内容空泛,严重束缚着学子的思想与才华。

⑥特点:A.考试的科目内容趋于单一化。仅有进士一科,其它科目予以废止。B.学校教育已沦为科举制度的附庸。C.固定考试内容和考试形式。以四书五经为考核内容。考试形式方面,固定为八股文。D.更加严格考试程序。

1898年戊戌变法曾改革科举制,废八股,改试策论;1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,光绪帝诏准。延续1300多年的科举制至此正式废除了。

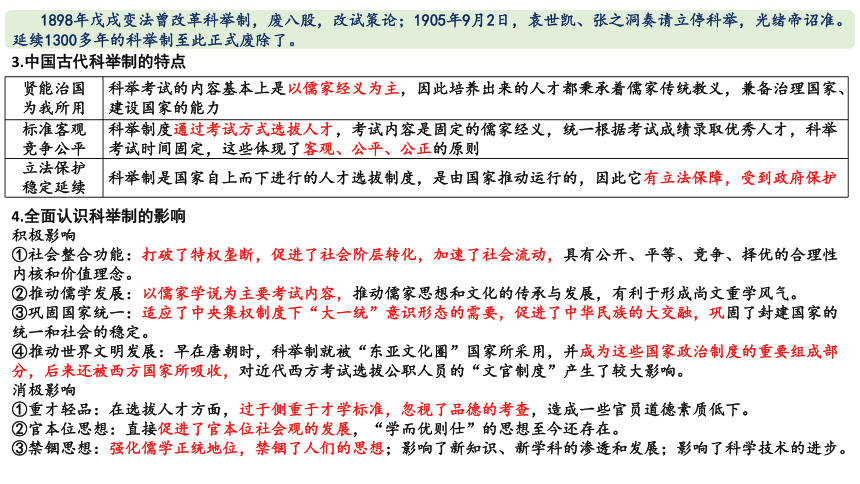

3.中国古代科举制的特点

贤能治国 为我所用 科举考试的内容基本上是以儒家经义为主,因此培养出来的人才都秉承着儒家传统教义,兼备治理国家、建设国家的能力

标准客观 竞争公平 科举制度通过考试方式选拔人才,考试内容是固定的儒家经义,统一根据考试成绩录取优秀人才,科举考试时间固定,这些体现了客观、公平、公正的原则

立法保护 稳定延续 科举制是国家自上而下进行的人才选拔制度,是由国家推动运行的,因此它有立法保障,受到政府保护

4.全面认识科举制的影响

积极影响

①社会整合功能:打破了特权垄断,促进了社会阶层转化,加速了社会流动,具有公开、平等、竞争、择优的合理性内核和价值理念。

②推动儒学发展:以儒家学说为主要考试内容,推动儒家思想和文化的传承与发展,有利于形成尚文重学风气。

③巩固国家统一:适应了中央集权制度下“大一统”意识形态的需要,促进了中华民族的大交融,巩固了封建国家的统一和社会的稳定。

④推动世界文明发展:早在唐朝时,科举制就被“东亚文化圈”国家所采用,并成为这些国家政治制度的重要组成部分,后来还被西方国家所吸收,对近代西方考试选拔公职人员的“文官制度”产生了较大影响。

消极影响

①重才轻品:在选拔人才方面,过于侧重于才学标准,忽视了品德的考查,造成一些官员道德素质低下。

②官本位思想:直接促进了官本位社会观的发展,“学而优则仕”的思想至今还存在。

③禁锢思想:强化儒学正统地位,禁锢了人们的思想;影响了新知识、新学科的渗透和发展;影响了科学技术的进步。

演变趋势:

①选拔标准:由门第逐渐发展到才学 ②选拔方式:由主观认定走向客观选拔,渐趋严密科学

③选拔原则:逐步制度化,公开、公平、客观 ④选拔基础:日益扩大,官员素质不断提高

⑤选官权力:选官权从地方收归中央,体现了中央集权的加强。

汉唐以来选官制度变化的实质:把官员的选拔权收归中央,加强中央集权,反映专制主义中央集权制度的加强。

(四).秦汉至明清时期官员的考核制度

1.秦汉时期——上计制

(1)考核标准:土地人口、财政收入、治安情况;(2)考核官员:御史;(3)考核结果:官员赏罚的依据。

每年岁末,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国。

郡国将各县、侯国上报来的各项数据汇总,制成计薄,上报中央,称为“上计”。

御史参与审核计薄,防止造假。上计考核的结果是官员赏罚升降的依据。

2.魏晋南北朝对官员的考核

尚书、侍中考课、一曰掌建六材,以考官人;二曰综理万机,以考庶绩;三曰进视唯允;以考谠言;四曰出纳王命,以考赋政;五曰刑法,以考典刑。 ——《王昶考课事》

魏晋南北朝门阀士族势力强大,战乱频仍,虽然曹魏、西晋、北朝制定了相应的考核法规,但大多流于形式。

3.隋唐官员的考核

考核部门 尚书省的吏部

考核方式 地方官每年派员向中央报告

皇帝遣使到州县巡行考察

考核标准 品德才能(四善);二十七最(偏重才能)

考核结果 评定分九等,以及考核结果确定官员升降。

唐代的考课制度有三大主要特点:

一是覆盖广泛,把所有的官与吏均纳入考课范围;二是等级与标准明确、客观,便于执行;三是制度严密,既有专门负责此事的机构,又有明确的考课时限,既有校考使,又有监校使,相互制约、相互监督。

唐代考课官吏在品德和才能方面的标准

4.宋朝官员的考核

宋朝也制定了严格的标准考核官员。宋朝对官员的考核称为“磨勘”,由审官院考核京官,考课院考核地方官。

南宋在御史台设考课司,共掌考核,标准:“四善四最”。

5.明清时期的官员考核制度

(1)明朝:

考满:是对官员任职期满的考核。有初考、再考和通考。考核的结果分为称职、平常、不称职三等,是决定官员正常升迁或降、调的依据。

考察:包括对外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察。重在查处官员的贪、酷和不作为。

明朝考核

考满

考察

外察

京察

对官员任职期满的考察

对外地官员三年一次的朝觐考察

由吏部尚书和御史台都御史主持

考察的对象是所有官吏,重点在监察其过失

对京官六年一次的考察

(2)清朝:

清朝实行考课制度。其制度包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省官员。大计是对地方总督、巡抚及其下属官吏的考绩。

中国古代官员考核机制的特点:

(1)专门机构,考核机制严密,运作有效;考核合理、内容系统全面。

(2)考核标准实绩与品德并重。

(3)考核制度与监察等制度配套实施。

(4)考核结果与官员奖惩黜陟相结合,执行严格。

(5)地方官和中央官分别考核

考核

秦汉 上计制

隋唐 考核部门:吏部,以品德和才能为标准。

宋朝 审官院考核京官;考课院考核地方官。

明清 明:考满、考察 ;清:京察、大计

总趋势:从以道德或功绩为主的单一的考核标准发展为道德、才能与功绩相结合的考核标准。

评价:考核制度本质上是维护君主专制,不能从根本上杜绝官僚队伍中的腐败和低效等现象。

但在一定程度上起到监督作用;有利提升官员的良好素养,推动吏治清明和行政效率的提高。

(五).秦汉至明清时期官员的监察制度

1、秦汉:

(1)中央:

御史大夫

(2)地方:

秦:监御史

汉(武帝):刺史

秦汉时期的中央监察体系:

秦朝的中央监察机构是御史府,设御史大夫,负责监察朝廷百官。这标着这我国古代监察制度的正式确立。

汉承秦制,在中央仍设御史大夫。西汉晚期御史大夫改为大司空后,御史中丞逐渐成为最高监察官。

秦汉时期的地方监察体系:

秦朝在地方郡设郡监御史,监察地方的郡守、县令。

②西汉时期,汉武帝为加强中央集权,澄清吏治,将全国划分为13个州部,每州设刺史一人。刺史品级不高,但权力很大,代表皇帝巡行郡国,依照朝廷规定的监察法规纠举豪强和郡国守、相的不法行为。此后,巡视监察制度始终延续下来。

刺史每年八月巡视所部郡国,“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”。……刺史由丞相派属员分任,秩六百石,但出刺时代表朝廷,故“位卑而权重”。十三部刺史的设立,加强了朝廷对地方的控制。

——白寿彝《中国通史》

刺史

特点

品级不高,但权力很大,代表皇帝巡行郡国

刺史的职权虽重,却不直接处理地方行政事务

评价:前期对于防止地方分裂割据,加强中中央对地方的监督和控制,巩固国家统一起到了积极作用。

后期掌握地方的军权和行政权,变成了割据势力,严重威胁了中央集权,导致国家分裂。

2.隋唐官员的监察

①中央:隋唐御史台为最高监察机构,其长官为御史大夫。

②地方:唐太宗将全国分为十道监察区,玄宗时增为十五道,每道委派监察御史定期或不定期巡回监察。

特点:分工明确,相互配合,形成一套比较完整的监察系统。

御史台

御史

中丞

御史

大夫

殿中

御史

监察御史

3、宋朝官员的监察

中央:设御史台,宋朝监察制度的重要变化是台谏合一,以往只负责言谏的谏官与御史台官员一样拥有了监察的权力。

地方:宋朝在地方监察制度方面建立了与路、府州二级相适应的监察体系,并且对地方监察体制自身监察进行了强化。其在路上建立监司,府州一级设置了通判 ,称为 “监州 ”,与知州同领州事并专门负责对知州的监察 。

宋代监察制度的重大变化就是台谏合一,御史拥有谏官的议事权,谏官拥有了御史的监察权。

4.元朝官员的监察制度

中央

御 史 台

地方

行御史台(江南、陕西)

肃政廉访司

元代监察制度以三台为主干,以二十二道肃政廉访司为网结,颇为严密。独创了行台制度,从中央到地方浑然一体,从组织上保证了对各级官吏实行有效的监察,从而加强了中央集权。

5.明朝的官员监察制度

明清两朝的监察机构,主要有都察院和六科,合称“科道”,行使监察权。

改御史台为都察院(都察御史:纠察百官,巡按各省),罢谏院,设六科(六科给事中:给事中负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正,兼有稽查六部百司之事),成为六部的独立监察机构,科道并立。

【特点:御史和六科给事中品级虽低(正七品),但权力很大】

地方设十三道巡按御史和各省提刑按察司,同时设督抚,形成地方三重临察网络。

科 道

都察院

六科

6.清朝的官员监察制度

清雍正时期,意识到监察机构一分为二有重叠的弊端,给事中与御史分权、科道分设往往导致监察机构之间互相纠举弹劾、争权夺利,影响监察效能发挥,雍正元年(1723年),六科给事中被并入都察院,与十五道监察御史合称“科道”,分别负责对京内外官员的监督和纠弹。——陈晓枫、钟盛《中国传统监察法制与司法文明》

清:沿袭明代,仍设督察院,以都御史为主事官。雍正年间,将六科给事中归属都察院,科道合一,停止了派御史巡按各省的做法,但都察院作为皇帝“耳目风纪之司”监察百官的职能没有改变,实现监察权的统一。

明清两代出现了特务监察。明代,在一般监察机关都察院和六科给事中之外,又设立了对臣民进行秘密监察的特务机关——厂卫。(所谓厂卫,包括太祖时设立的锦衣卫、成祖时设立的东厂、宪宗时设立的西厂以及武宗时设立的内行厂等)

清雍正帝为了加强专制统治,恢复了特务监察。但这些特务不再由宫内宦官允任,而是豢养了大批职业特务来对官吏和百姓的言行进行秘密监察。雍正皇帝同时建立密折言事制度,鼓励告密,以特务的手段来加强对官员和百姓思想言行的控制。

监察

御史大夫、郡监御史、刺史

御史大夫、御史中丞、监察御史(道设采访使【观察使】)

御史台、谏院、通判;重要变化是台谏合一。

中央设御史台,地方设行御史台和肃政廉访司。

明设都察院监察御史、六科给事中。清设都察院。

秦汉

隋唐

宋朝

元朝

明清

材料一 汉武帝派出的刺史,论职级只有六百石,却可弹劾了二千石的郡国长官。唐代御史台成为一独立机构,所谓三省、六部、一台,监察权脱离相权。宋朝谏官脱离了门下省,变成了秃头的,独立的,不再隶属于宰相了。地方设通判,直隶皇帝。

材料二 唐朝规定,一个官吏必须有地方行政官的经历,才能到中央担任监察官吏。宋朝规定,凡未经两任县令者不得为御史。在选拔监察官时特别重视文化素质 ,其中绝大部分为进士出身。

材料三“当是时, 东厂番役横行, 所缉访无论虚实辄糜烂……民间偶语或触忠贤,辄被擒谬,甚至剥皮,刮舌,所杀不可胜数,道路以目。”

古代监察制度有什么特点?

特点:①组织独立,自成系统。

②对官吏的监察渗透于考核、奖惩制度之中,实行重奖重罚。

③以轻制重,给级别低的监官以监察级别高的官吏的权力。

④台监与言谏相配合,并逐步走向台谏合一。

⑤监察机构的权力来自皇权。

影响:

积极:①有利于整顿吏治,打击地方割据势力,加强专制主义中央集权。

②有利于谏正皇帝过失,防止决策失误,加强了决策的科学性;

③有利于澄清吏治,提高官员的素质。

局限:④不能从根本上约束皇帝的无上权力;

⑤也不能杜绝官僚队伍的腐败和低效现象。

二、近代以来中国的官员选拔与管理

近代(1840-1949)

晚清选官制度的变革

1840-1898

19世纪末

20世纪初

1906-1911

维新变法

清末新政

科举制

学堂选官制度和留学生选官制度

传统选官制度向新式选官制度演变

1898年经济特科,废八股,改试策论

1904年学堂选官制度

1905年立停科举之奏

1906年留学毕业生选官制度

初步尝试

变化革新

逐步形成

民国时期的官员选拔制度

南京临时

政府草创

北洋政府时期

形成

南京国民政府时期发展

1933年公务员制度

文官

公务员

孙中山

文官考试思想

1913年

文官考试制度建立

现代(1949-至今)

新中国

成立后

改革

开放后

干部

制度

国家公务员制度

1993年公务员制度开始推行

2005年《公务员法》公务员制度正式形成

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

材料:

天下理之最明而势所必至者,如今中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才

……客谓处存亡危急之秋,务亟图自救之术,此意是也。固知处今而谈,不独破坏人才之八股宜除,与凡宋学汉学,词章小道,皆宜且束高阁也,然而西学格致,则其道与是适相反。

——严复《救亡决论》

中国的教育制度发生了怎样的变化?结合材料,思考背景?

(一)、晚清选官制度的变革:

1、科举制度的变化

(1)晚清科举制度变化的背景

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。梁启超《变法通议》

自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。 ——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

西学的传播和洋务运动的开展;

科举制度自身日趋保守,其公平性、平等性受到冲击,不能适应时代发展;

东西方文明冲突的必然结果;

维新变法运动和清末新政的推动;

(2)变化的表现:

第一阶段:戊戌变法时期

材料一:时严范孙请开经济特科,乃说常熟并张樵野成之,藉以增常科以阴去八股。 ——康有为

材料二:为今之计,非有旷世非常之特举,不能奔走乎群材;非有家喻户晓之新章,不能作兴乎士气。伏查康熙、乾隆年间,两举鸿词,一举经学,得人之盛,旷代所希,恩遇之隆,亦从来未有。彼时晏安无事,犹能破常格以搜才,岂今日求治方殷,不能设新科以劝士?臣愚以为仿词科之例而变通之,而益推广之。——严修《请破常格迅开专科折》

①1898年清政府增加经济特科,选拔经时济变之才;

②废八股,改试策论,以时务策命题。

③戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制,但保留京师大学堂

经济特科六事(据《遵议开设经济科折》整理) 内政 凡考求方舆险要、郡国利病、民情风俗诸学者隶之 经武 凡考求行军布阵、驾驶测量诸学隶之

外交 凡考求各国政事、条约公法、律例章程诸学者隶之 格物 凡考求中西算术、声光化电诸学者隶之

理财 凡考求税则、矿产、农工、商务诸学者隶之 考工 凡考求名物象数、制造工程诸学者隶之

第二阶段:清末新政时期

1901年8月,清政府下令从1902 年起,科举考试不再用八股文。1905年,又有袁世凯、赵尔巽、张之洞等地方督抚联名上奏,提出"补救时艰,必自推学校始;欲推广学校,必自停科举始"。在这种压力下,清政府下令从1906年起停止科举考试。——章开沅、朱英主编《中国近代史》

今日育才要旨,自宜多设学堂,分门讲求实学,考取有据,体用兼赅,方有裨世用。……按科递减科举取士之额,为学堂取士之额……必当使举人、进士作为学堂出身,以励济世才。——张之洞、刘坤一《会奏变法图强第一折》

①1901年,清政府通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂;

②1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,令学务大臣颁发教科书,于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。至此,科举制最终废除。

科举一日不废,即学校一日不能大兴。——袁世凯《请递减科举中额专注学校折》

补充:袁世凯主张废除科举制、发展学堂的原因。

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。 ——袁世凯等《立停科举推广学校折》

①换取列强信任;

②可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑;

③设立学堂可以培养人才,开启民智,促进教育发展;

④总之,可维护清王朝统治。

(3)科举制废除的影响

材料1:废止科举是中国历史上的重大事件。科举制度在当时社会上占据着非常重要的地位,甚至被视为“政治体系和社会体系的核心”,或“在传统中国的政治理论和社会实际结构中居于中心的地位”。由批评科举制的弊端、呼吁改革科举,到尝试把科举与学堂综合,到最终指责科举阻碍新学将其彻底废除,此种变化典型地反映了近代中国社会所面临的深刻危机。萧功秦认为“科举制度的废止使国家丧失了维系儒家意识形态和儒家价值体系的正统地位的根本手段。” ——摘编自李斌《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》

材料2:废八股改策论的决策,是百日维新中最值得称道的事件之一,无疑有利于时务人才的培养。但是,八股取士“行之且千年,深入迂儒骨髓”;许多读书人把八股当作自己人仕升官的敲门砖,“皆与八股性命相依”。千百万生童举子“骤失所业,恨康有为特甚”,要“聚而殴之”,直隶士人甚至要对康行刺,足见斗争之尖锐。

——龚郭清《戊戌变法运动透视》

积极影响:

①促进了新式教育制度的建立和发展。科举制的废除使新式学堂兴办起来,培养了一批实用的新式人才,推动了教育的近代化。

②有利于推动社会风气转变。科举制的废除,新学的兴起,改变了学生知识结构,从而极大地提高了民众的整体素质。

③动摇了清王朝的统治基础,间接地导致了清朝的灭亡,推进了中国近代化的进程。

消极影响:

①科举制的废除,造成了中国选官制度的紊乱。科举制废除后,却未代之以新的选官机制,造成了中国在短时间内官员选拔及机制的混乱;

②科举制的废除,导致了清末民初中国政局的动荡,军阀混战。清末民初,随着科举制的废除,士绅阶层日益衰败,武官军人阶层逐渐走向中国的政治舞台,一跃成为社会的领导者。

2.选官制度的变化

(1)背景:

①伴随着科举制度的变化,清政府进行选官制度改革;②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③20世纪初,清政府面临内忧外患,为挽救统治危机。

(2)改革内容:

(大学堂)毕业后考取合格,准发给凭照,作为优等学生,由该督抚、学政按其功课严密扃试,拔其尤者,分别拟取等第,咨送京师大学堂复试,候旨钦定,作为举人、贡生,仍留下届应考,愿应乡试者听。举人积有成数,由京师大学堂严加考试,拔其尤者拟取等第,咨送礼部,奏请特派大臣考试,候旨钦定,作为进士,一体殿试,恭候钦定名次引见,量加擢用,因材器使,优予官阶,不拘庶吉士、部属中书等项成例,庶多士观感奋兴,争自濯磨,而通才将辈出矣。 ——《学堂选举鼓励章程折》

1903年12月,清政府公布了《奏定学堂章程》,即把学校教育分成初、中、高三级,最高一级为通儒院。通儒院或大学毕业生被授予进士功名,高等学堂毕业生授予举人功名,中学堂和高等小学堂的毕业生则可以取得生员(秀才)的功名。新学制颁布前后,国内各类新式学堂如雨后春笋般建立起来 ——章开沅、朱英主编《中国近代史》

臣部此次考验游学毕业生,即各国学成试验之意,拟酌照奏定分科大学毕业及高等学堂毕业章程,由臣等会同钦派大臣,按照所习学科,分门考试,务求详密,试毕酌拟等第,带领引见,恭候钦定,分别给予进士、举人等出身,俾忍人皆知其隆重,仍将某科字样加于进士等名目之上,以为表识而资奖励。——《考验游学毕业生章程》

(3)改革特点:

①官制改革:裁减冗署冗官,改总理衙门为外务部,陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,瓦解了传统的六部建制。

②官制更新:规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人 、进士等出身,对成绩优秀者进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。

③1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制(癸卯学制),学堂选官制度正式设立

(学制特点:A.学制系统完善;B.学制设置制度化;C.重视对实业教育的发展;D.指导思想仍是“中体西用”)。

④留学毕业生选官制度:规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分为三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职。

1905年废除科举制后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式。

康有为、梁启超为代表的维新派也幻想以改革教育为突破口,培养新型的资产阶级人才,从而达到政治改革、发展资本主义经济、挽救民族危机的目的。这在一定程度上对封建制度赖以生存的精神支柱、道德支柱以及理论依据的四书五经的否定。规定把西学和中学置于同等重要的地位,其实就是对传统“中学”占统治地位的否定和挑战。通过皇帝来提倡西学,具有绝对的权威和理所当然的合理性、合法性。从此 ,全面学习西学成为戊戌变法后中国近代教育的主流,西方的政治、经济、文化,如雨后春笋般地被介绍到中国。在维新派的影响下,很多知识分子从八股之学转向西学,西学的队伍得到迅速扩大。——摘编自韩小林《戊戌变法与中国近代教育》

晚清选官制度改革的特点

①历程曲折反复:变革进程先后历经1840年到1898年的初步尝试、1899年到1905年传统选官制度的彻底废止和新式选官制度的形成、1906年到1911年新式选官制度的发展三个阶段。

②体制逐步完善:在近乎于革命性的进程中,科举选官制度被彻底废止,学堂选官制度、留学毕业生选官制度、议员选举制度成为新式选官制度的主体性内容,中央和地方的选官制度均在各自的体系中得以完善,职业官选用制度开始成形。

③制度新旧杂陈:由于晚清统治者守旧与变革思想的矛盾冲突,封建儒家思想的长期沉淀,以及上层建筑转型的固有特性,传统选官制度中生员补考优贡、拔贡与考职,举贡会考,截取选官,封赠和荫典,保举,捐纳等方式仍然沿袭了下来。 变革创新与保守固旧并存、旧制更替与新意多元、任人唯亲唯财与任人唯贤的冲突整合是晚清选官制度变革的主要特点。

④与政治变革、经济发展、思想解放的进程同步。

(4)晚清选官制度改革的积极意义、局限性以及启示

积极意义:推动了晚清官制改革,促进了社会思潮的涌动,为社会发展积累了人才,推动了学堂教育的发展;在一定程度上适应了当时社会发展的内在需要,客观上从内部破坏了晚清政治制度,维护统治之举最终成为瓦解政制之具,清王朝难免遭遇崩溃的命运。

局限性:存在着急功近利、新旧杂陈、权限不清、职责不明的弊端和问题;变革始终围绕如何维护封建中央集权专制统治展开,根本目的是维护清朝专制统治。

启示:发展、完善现代的选官制度,必须不断适应社会经济政治的发展要求;必须坚持公开、公平、公正的基本原则;必须始终坚持德才兼备的基本要求;必须不断振兴国家教育事业。

(二)、民国时期的官员选拔制度:

1、南京临时政府时期

(1)依据:孙中山的文官考试思想。

(2)措施:

①在官员选拔方面,以考试制度为主,也就是在“五权宪法”的框架之中,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用;(考试权独立)②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制。

(3)意义:

①吸收科举制有益成分、借鉴西方文官制度;

②尽管基本停留在纸面上,但进一步奠定了近代中国文官制度的基础,对日后民国文官制度建设产生重要影响。

2.北洋政府时期

(1)考试选官:

①建立:1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案,这是文官考试制度建立的标志。

②实施:民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加。文官考试由政事堂铨叙局负责。

(2)甄别选官:

①对象:主要是已经在文官职位上工作的人。

②方式:通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任。

③意义:是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性。

④弊端:女子不得参加考试。

3.南京国民政府时期

(1)背景:

①南京国民政府重新设计颁布政府人事制度,"官吏"称谓逐渐被"公务员"代替

②以北洋政府的文官制度为基础;③继承、吸收了中国传统考试监察和西方文官制度的精华

(2)公务员制度的基本内容:

①公务员的选任由考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、铨叙,方得任用”。

②1929年颁布第一部《考试法》,实现孙中山文官考试的思想主张,允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。此后又出台一系列相关法规,1929年制定《公务员任用条例》,1933年颁布《公务员任用法》标志着公务员制度建立。

③对一般在职人员,效仿北洋政府,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

(3)公务员制度的评价:

①法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化。 ②实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝。

4.民国时期官员选拔制度的特点(三维P226)

⑴选拔方式上,考试和甄别的方式是官员选拔制度的主体; ⑵孙中山的文官考试思想对民国官员选拔制度影响深远;

⑶继承发展,渐进变革; ⑷南京国民政府正式(或开始)建立了公务员制度。

5.民国中后期(1937—1949年)公务员制度施行艰难,流于形式的原因

①专制集权的传统; ②国内政局长期动荡;③中央与地方矛盾尖锐;④国民政府一党专政,官僚主义严重;

⑤政府公信力和执行力相对较弱;⑥工业化水平较低;⑦公民文化和政治素养相对较低;

(4)南京国民政府公务员制度的特点

1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。……南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。 ——《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

①考试为主中西结合,古今结合;②开放平等制度健全;③选任脱节;④以立法形式确立;

⑤确立了孙中山关于文官考试的思想主张;⑥政党官僚主义色彩浓厚。

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

(三)、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1、干部制度

①沿用旧制:沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。

②建立新制:建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(2)改革开放后

(1)改革开放前

①改革阶段:在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革。

②中国特色社会主义干部管理制度:中共十八大以来,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,干部队伍建设更加规范化、制度化,我国逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理制度上不断加强法制建设。

(3)根本原则:党管干部

坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理制度上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

2.公务员制度

(1)建立的历程

①初步形成:1993年,《国家公务员暂行条例》公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立。

②正式形成:2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成,公务员考录进入法制化阶段。

③发展完善:2006年,2018年,修订公务员法,公务员考试录用制度得到了全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围在不断扩大。

推行公务员制度的意义:

①为坚持党的基本路线提供组织保证。 ②为国家机关的廉政建设提供有效保障。

③为国家机关的民主化、科学化、法制化建设起促进作用。

④促进公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

三、西方文官制度

文官,也称公务员,一般是指经过公开考试被政府择优录用,在中央及地方行政机构中长期固定地担任文职工作并具有一定等级的工作人员。

文官制度:又称公务员制度,就是指由法律或法令规定的有关文官的考试、录用、考核、任用、奖惩、培训、工资、福利和退休等方面的各项管理制度的总称。

19世纪中后期,英国首先建立了文官制度。

在现在意义上的文官及文官制度形成之前,西方国家文职官员的演进大体上都经历了三个阶段:即中古时代君主专制时期的恩赐官职制;工场手工业时期先后出现了资产阶级的权贵制度与政党分肥制;工业革命后,随着社会经济的发展,社会环境功能发生的新变化,文职官员阶层也发生了巨大的变化,到19世纪中期以后,在西方各国才陆续形成了现代意义的文官制度。 ——孙刚《西方文官制度浅析》

(一)中古时期:恩赐官职制及其弊端

恩赐官职制:君主和贵族将官职赏赐给下属的任官制度。它是封建君主制度下普遍存在的一种任官现象。

材料:由于“恩赐制”的影响,英国文官系统相当紊乱……多年来,文官管理缺少统一有效的管理监督,升迁、使用、奖惩和任免缺少常规章法,人员调配不当,工作时间长短不一。有的部门每日仅工作5—6小时,众人懒散,浮游度日。 ——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

社会特征:封君封臣、王权与教权并立

选官方式:中古时期,西欧社会管理主要依靠教士和封建领主。后期,国王挑选亲信赐予官职。

特点:①封闭性(统治阶级内部);②时代性(政教并立);③随意性(或缺乏制度化);

④私人性(官员只是为国王和显贵服务,类似于仆从)。

(二)工场手工业时期:资产阶级的权贵制、政党分肥制。

工场手工业早期资产阶级的权贵制:官员的选拔仍存在许多问题,少数人或集团掌握着官员的任免权,他们将官职作为礼品或商品,私相授受,导致营私舞弊、卖官鬻爵等政治乱象频发。

工场手工业后期政党分肥制:随着内阁制和政党政治逐渐形成后,出现了“政党分肥制”,即执政党一般把官职当作战利品分给党内同僚。

政党分肥制的弊端:

材料:在政党制度建立初期,在选举中获胜的执政党都把政府的官职作为战利品酬劳,对该党有功和对选举胜利作出贡献的人,而对其政治,经济文化水平,工作能力等考虑不多,甚至根本不加考虑,公开的进行“肥缺分赃”。

——古燕《西方政治的稳定器》

弊端:

1.腐败泛滥:官职作为礼品或商品,私相授受,导致营私舞弊、卖官鬻爵等政治乱象频发。2.官员能力不足;

3.频繁人事变动导致政治混乱,严重影响政府工作的连续性和稳定性,降低行政效率。

①历史因素:西方传统选官制度带来腐败、行政效率低、政治动荡、乱象频发等弊端。

(三)、西方文官制度出现的背景

材料二:工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题:除了维护社会治安、国防、财政、税收等传统事务,还要担负起经济、文化、科技等新的社会事务的管理,以发挥政权的杠杆作用。……工业资产阶级经济实力的猛增使其政治要求增加。他们要求参与行政管理,要求清除旧制度的弊端,要求社会公职向社会开放,要求机会平等、自由竞争,建立一个廉洁而高效的政府,更大程度地维护他们的既得利益。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

生产力的发展奠定经济基础

资产阶级国家管理事务日益繁杂

工业资产阶级要求更多政治权力,呼吁平等参政,组建廉洁高效的政府

②工业革命推动国家管理职能急剧扩展,管理事务也越来越复杂

材料三:在联合体中,每个联合者及其自身的权利都转让给了联合体,联合体又给予个体约定的权利……联合体中的成员是平等的,享有同样的权利。 ——卢梭《社会契约论》

材料四:“当我接受联合国的邀请来中国向诸位讲文官制度的时候,我是深感惊讶的。因为在我们西方所有的政治学教科书中,当谈及文官制度时,都把它的创始者归于中国。”—1983,美国人事署长艾仑 坎贝尔

③启蒙思想的传播和教育程度的提高,导致人们平等参与政府工作的愿望强烈。

④中国古代文官制度中的选拔制度、考核制度、官方办学培养科举人才等,也都对西方文官制度的形成和完善起到了一定的借鉴作用。

材料五:19世纪前期印度殖民政府和牛津、剑桥两所大学先后进行改革,它们的一些有效措施,如实行公开竞争考试选拔人才等,为全面实行文官制度改革提供了宝贵的经验。——阎照祥《英国政治制度史》

材料六:1853年,英国在克里米亚战争中的惨败,引发了国内对于政府的腐败和无能的猛烈抨击,当政的帕累斯顿被迫允诺改革。1854年,由当时的国会议员诺斯科特和杜维廉根据广泛的调查,提出了一项改革文官制度的方案,即著名的“诺斯科特——杜维廉报告”。

⑤经验借鉴:19世纪前期,英国的大学制度和印度政府的改革提供借鉴。

⑥催化剂:克里米亚战争的推动。

①经济上,工业革命后资本主义发展的必然要求。工业革命后,英国资本主义生产力水平大大提高,国家管理职能急剧扩大,亟需建立快速、高效的政府职业官僚体系。(根本原因)

②政治上,旧“政党分肥制”造成营私舞弊、卖官鬻爵等政治乱象,严重阻碍社会发展,19世纪中期,随着工业革命的扩展,工业资产阶级开始进入议会,并逐步取得统治地位,君主立宪制、议会内阁制、分权制衡机制逐渐健全。

③思想上,启蒙思想的影响。19世纪中期, “天赋人权”“自由平等”思想进一步传播并深入人心,人们要求平等参与政府工作的愿望日益强烈。

④军事上,对外争霸战争的需要。1853年,英国在克里米亚战争中的惨败,人浮于事、效率低下的官僚队伍引发了国内对于政府的腐败和无能的猛烈抨击。

认识:西方文官制度是随着资本主义政治、经济不断发展而逐步建立和发展起来的, 是工业社会发展到一定阶段的产物。任何制度的产生都是一定时代的产物。

(二)、西方文官制度的建立与拓展

1、英国文官制度的建立

①英国文官制度的发展经历了一个由浅入深、由简单到复杂、由低级到高级的不断完善的过程;

②制度的改革具有渐进性、长期性、艰巨性以及连续性,任何一个制度在形成过程中都有继承、都有创新。

表现1:两官分途(政府官员分为政务官 和事务官两类)

政务官:包括大臣和政务次官或政务秘书,他们与内阁共进退。

事务官:即文官,包括常务次官直至一下的一般政府工作人员,负责具体事务,不受党派影响,长期任职。

意义:实现了政治和管理的区分;既维持了代议制下政党轮流执政的特点,又保证了政府工作的稳定性和持续性。

表现2:两次枢密院令的颁布:导火线是克里米亚战争中,政府机构混乱,效率低下,导致英军伤亡惨重。

1855年:帕麦斯顿内阁颁布了关于文官制度改革的第一个枢密院令,即《关于录用王国政府文官》的枢密院令

1870年:格莱斯顿内阁又颁布了关于文官制度改革的第二个枢密院令,明确规定除外交部,内政部以外其他各部官员均由公开竞争考试录用。

影响:英国现代文官制度最终确立,也意味着世界上第一个常任文官制度的建立。

(1)美国:1881年,政党分肥制下因分官不均,新任总统加菲尔德被刺杀。

1883年,美国国会通过了由议员彭德尔顿提出的文官制度改革法案,即《美国文官法》,建立了美国的文官制度。

(2)法国:1946年,法国颁布了统一的公务员法,开始将文官的管理纳入法治化轨道。

(4)德国:1949年,联邦德国制定了《德意志联邦共和国基本法》,对帝国官制进行了一系列改革,1950年又颁布了《德意志联邦共和国公务员法》,形成比较完整的现代文官制度。

(3)日本:1947年,日本通过了《国家公务员法》,其主要内容有文官实行公开考试,择优录取,实行功绩制等。

2、文官制度的扩展:

由于西方各国政治、经济、文化背景的不同,其文官考试制度也有各自的特点。美国侧重专才,考试内容侧重专业性和实用性。德国文官考试则兼收并蓄英、美之长,注重通专结合,第一轮考试着重考基础知识和基本素质,第二轮考试着重实际运用能力。法国文官考试严格分等级,受行政系统的控制较大,与法国传统上中央集权体制有关。 —姚琦《略论西方主要国家文官考试制度》

3、西方文官制度的特点

材料一:1702年,英国剑桥大学首次使用试卷对学生进行考试,后来牛津大学也开始,实行书面考试。

材料二:1.通过建立适当的考试系统,选拔能干的人才从事公共服务。

2.成绩突出的公共服务人员可以得到晋升,能够胜任工作的人员,可以得到最高奖励,以此鼓励公共服务人员勤勉的工作态度和进取心。 ——《关于建立常任文官制度的报告》

特点1:公开考试和择优录用

材料三:任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务。他们不因拒绝上述捐献和服务而受到歧视。

材料四:任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。《美国文官法》(1883年)

特点2:政治中立和忠于职守:文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,必须忠实执行政府的各项政策。在内阁大臣或政府部长等政务官的领导下,文官“默默无闻”地从事自己的本职工作,不得公开向前者提出忠告或建议,一切主要责任,包括功过褒贬,都由前者承担。用法律的形式禁止文官参加某些政治活动和经济活动,使文官在政治上保持中立,以减少和避免政党更迭造成的政策中断以及行政工作效率下降。

特点3:职务常任和论绩奖惩:常任制:文官一经录用,即“无过失不受免职处分”。并依法享受较优厚的工资福利和退休金待遇。从某种意义上说,这是资本主义社会中难得的“铁饭碗”。和政务官的任期制不同,文官一旦获得聘用,若无严重过错或其他意外,便可终身任职。同时,文官根据工作成绩得到晋升或惩罚。19世纪末20世纪初,英国逐步建立了文官退休制度,解除了文官的后顾之忧,还建立了统一的文官等级制度,不同等级的文官可以得到晋升。

其他特征

严格考核,赏罚分明

统一管理,科学分类

走向专业,注重培训

特点4:官纪严明,待遇优厚

西方各国对文官普遍具有严格的纪律要求,例如要求文官必须忠于国家,忠于政府,严守国家机密,不得参与任何商业性的盈利活动等等。

与此同时,各国都有比较完备的关于文官的法律、法规,对文官的身份、地位、权利和义务做出了十分详备的规定。

4.西方文官制度的影响

英国文官制度的绝对专业化素养,使得政府能够在最低的差错和最高的效率的情况下运转自如。这个制度足以让采用不同制度的其他国家羡慕不已。 —[英]玛格丽特 撒切尔著,李宏强译《唐宁街岁月》

进步性:

①规范了西方国家政府行政部门的事务官员的选用和管理,实现了政治和管理的分离,既维持了代议制下政党轮流执政的特点,又保证了政府工作的稳定性和持续性,促进了国家治理水平的提高。

能够吸引大批高素质人才进入政府管理队伍,有利于官员管理的法制化和专业化,提高国家治理能力;

③促进了资本主义经济发展和文化教育事业的发展。

局限性:

①文官制度容易滋生官僚习气和僵化现象;②文官人数急剧膨胀,大大增加了国家财政负担;

③文官的层次增加,工作项目层层报批,推诿扯皮,出现争权夺利现象,一定程度上影响政府的工作效率。

中国科举制考试内容 最初为综合性考试,虽着重强调儒家经典著作,但也包括其他科目,如法律、教学和政治时事等。渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念。

西方文官制度考试内容 分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代或基础经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

相同点:

①公开公平竞争、择优录取;②国家重视,有严格法律保障;③利于国家发展、社会稳定。

不同点:

中国:①封建小农经济的产物;

②产生于封建专制社会,受国家最高统治者直接干预;

③受儒家思想影响,考试内容趋于单一。

西方:

①资本主义经济发展的产物;

②产生于近代民主社会,不受国王、内阁控制;

③受启蒙思想影响,考试内容综合多样。

补充:科举制对西方文管制度的影响(三维P228)

补充:分析现代中国的公务员制度与西方文官制度的区别

公务员制度坚持中国共产党领导,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻社会主义初级阶段的基本路线,贯彻新时代中国共产党的组织路线,坚持党管干部原则。——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

①不搞“政治中立”。中国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策。

②坚持党管干部。坚持党的组织领导,贯彻党的组织路线,保持党对政府重要领导人选的推荐权。

③不搞“两官分途”。我国公务员制度没有“政务官”和“事务官”划分。

④坚持服务于民的宗旨。做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

中古时期恩赐官职

近代“政党分肥制”

国家管理职能急剧扩展

人们要求平等参与政府工作愿望日益强烈

存在问题

发展需要

英国文官制度的建立

政务官与事务官分离

文官委员会建立

颁布法令确立文官制度

其它资本主义国家文官制度的建立

西方文官制度的特点

职务常任根据工作成绩晋升或惩罚

考试录用

保持中立

评价

积极影响

消极影响

官员的选拔与管理

1.古代中国官员的选拔与管理

(1)三大选官制度:察举制、九品中正制、科举制;

(2)三大内容:官员选拔、考核、监察;

(3)三大趋势:由重血缘门第出身到重视才学、由推举选拔到逐渐发展到公开考试、逐渐制度化。

2.近现代中国官员的选拔与管理制度

(1)两大特征:近代中国官员选拔借鉴西方文官制度,但没有得到落实;现代中国由干部管理制度到国家公务员制度,逐渐科学化、规范化;

(2)三大制度:文官制度、干部管理制度、国家公务员制度。

3.近代西方文官制度

(1)三大制度:官职恩赐制、政党分肥制、文官制度;

(2)两大过程:由官职恩赐制到政党分肥制;文官制度形成过程。

一、中国古代官员的选拔与管理

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。中国古代的官员选拔与管理经历了漫长的发展阶段,积累了丰富的经验,为人类政治文明做出了重要贡献。秦汉以来,中国古代的官员选拔与管理制度始终围绕着君主专制的加强、中央集权的强化而不断变化,是巩固王朝统治、强化专制的一种手段,更体现出中国古人在国家制度创新与社会治理方面的卓越智慧。

公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。 ——《礼记》

世官制

宗室非有军功论,不得为属籍 …… 有功者显荣,无功者虽富无所芬。 —— 《史记 · 商君列传》

军功爵制

“故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师” ——《韩非子·五蠹》

以法为教、以吏为师

汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。 —阎步克《察举制度变迁史稿》

察举制

(魏文帝)乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。 ——杜佑《通典·选举二》

九品中正制

史料6:唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。 ——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

科举制

(一)、先秦时期的选官制度

1.夏商西周:世官制

世官制:指世代为官,官吏都具有世袭官职的特权。无论王室还是各级贵族都是凭借宗法和血统世代继承高官厚禄。世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。

标准:贵族血缘 影响:贵族世代垄断高官形成贵族政治。

“公有公门,卿有卿门,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚不能戒其怠惰。”——《礼记》

官位世袭(贵族政治垄断和特权)

世官制与世卿世禄制区别:世官制即贵族世代为官的制度,就其所任而言,世官制并不等于世职,并不局限于某家族担任某一固定官职。世卿世禄制是爵位和禄田的世袭制度,父死子继,世代相袭。

作用与弊端:这种通过血缘来选拔人才的制度,虽然在一定程度上维护了统治阶级的利益;

但世卿世禄不可能得到真正的有用之才,也不利于社会的有效管理,在之后便被其他选官方式取代。

秦朝之后实行官僚政治,但世官制并没有就此消失,一方面在后代的少数民族控制地区或王朝有出现,另一方面通过“恩荫制”(官僚子弟凭借先人之功绩循例而仕的一种选官制度)的形式遗存下来。

2.春秋战国:

选官制度:荐举制

选官标准:才能

选官形式:自荐、他荐

选官制度:军功爵制

选官标准:军功

选官形式:军功大小、君主授予

客卿制:客卿是古代官名。它是春秋战国时授予非本国人而在本国当高级官员的人。战国时期,秦国请其他诸侯国的人来秦国做官,其位为卿(爵为左庶长),而以客礼待之,后亦泛指在本国做官的外国人。

背景:生产力发展,新兴地主阶级力量壮大;各诸侯为争霸图强,重视人才,养士礼贤;私学兴盛,官学衰微,士人阶层兴起;尚贤思想的盛行。

影响:废除贵族的世袭特权,一定程度上促进了社会阶层的流动。问题:缺乏制度化的选官途径

“故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师”——《韩非子·五蠹》

含义:“以法为教”“以吏为师”:是指向官员学习律令而为官的制度。

(以法为教:摒弃其他思想学说而专任法家思想的一种思想文化上的专断、专制。

以吏为师:“百姓”和“一般官吏”都向“法官、法吏”学习法律,加强普法教育;“法吏”也担负起宣讲法律、执行君王旨意的使命。)

影响:形成了思想文化上的专制,扼杀了其发展的活力,造成了严重的倒退。

1.秦朝——“以法为教、以吏为师”

(二).秦汉至魏晋南北朝时期的选官制度

2、汉武帝——察举制、征辟制

(1)背景:汉初社会凋敝,百废待兴;鉴于秦亡之教训,和巩固统治的需要。

(2)含义:

察举制:汉武帝时期,由郡、国定期或不定期向中央推举人才为官。推举过程中,先考察后推举,重点考察被推举着在乡里的舆论评价和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。是一种由下向上的官员推荐制度。

分常科和特科:常科:为岁举,有人数规定,有具体标准,如孝廉、茂才等;特科:有具体标准但无固定时间,如贤良方正、贤良文学、明经、明法等科。

征辟制:征辟是征召和辟除的合称。

征召是皇帝根据临时需要直接征聘人才担任各种官职。辟除是官员聘请人才来作为自己办事机构中的属官。

察举

常科

(岁举)

非常科

(特举)

孝廉科

茂才科

贤良方正

贤良文学

明经科

明法科

积极:察举对象:察举制相对扩大了下品、寒门晋升的可能,带有一些平民色彩,这对于扩大统治基础,维护社会秩序十分有利。察举内容:察举注重德行在相当时期内促进了社会风气的改善,在一定范围内形成了重品行气节、讲仁义道德的社会风尚;推动儒家思想成为选拔官吏的标准,使儒家文化逐渐成为社会的主流文化.

局限性:为求举荐,弄虚作假、沽名钓誉者屡屡发生。缺乏严密的考核机制,官员易徇私舞弊,贿选之风盛行。容易任人唯亲;操纵在世家大族手中;难以选拔到真正的人才;不利于中央集权。

后世影响:察举制度在中国古代人才选拔历史中占据着重要的位置,奠定了以后历代平民参政的基础,它还是隋唐以后科举制度的滥觞。

(3).意义:

5、魏晋——九品中正制

(1).背景

材料:东汉中后期,由于宦官专权,政治腐败,察举选官名实不符,很难选拔到真正的人才。同时,汉末以来,战乱频仍,社会动荡不安,百姓背井离乡,“人士流移,考详无地”,难以掌握士人的真实情况,使察举制无法实施。 ——赵毅、赵轶峰《中国古代史(上册)》

①汉末政治与社会秩序大乱,豪强名士控制地方选人权,察举制弊端显露;

②战争频繁,士人流散, 察举制度失去社会基础,事实上难以实行。

(2).创立:220年,魏王曹丕推行九品中正制。

①.在各州、郡设置大中正、中正(品评官),由本籍在中央任高官的人担任。

②.中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语,称为 “状”。获得资品的士人,由吏部授官。

(3).方式:从初创时重视家世、道德和才能演变为西晋时期只重家世门第,不看道德才能。

(4).评价:

魏晋南北朝时的“九品中正制”将举官察吏的标准定在品行情操上,而衡量其高下的唯一尺度是儒学的仁义忠孝。于是,“家训”“家诫”的家学教育便适时而兴盛起来。——摘编自吴霓《论魏晋九品中正制与私学的关系》等

对于解决东汉末期察举制滥选的流弊有很大的作用;将选官权收中央,加强了中央集权;后来门阀士族垄断用人权,成为维护士族特权的工具,阻碍了社会阶层的流动性,使社会阶层固化;对魏晋南北朝时的家学教育起到了促进作用,推动了儒家思想传播。

1、隋唐至两宋官员的选拔制度——科举制

科举制是我国古代通过分科取士,选拔官吏的一种制度;科,是考试科目;举,是选拔人才。从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了1300年。

(三)隋唐、宋元至明清时期的官员选拔与管理

(1)背景:

材料:随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。 ——白寿彝《中国通史》

社会经济的发展、阶级关系的变化的结果:南北朝以来,随着封建经济发展,寒门庶族地主势力上升,希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政,迫切要求新的选官方式。

政治上加强中央集权的需要:九品中正制导致世家大族操纵地方政权,不利于中央集权;为打击门阀士族势力,加强中央集权,扩大统治基础,隋唐统治者将选官权力从地方收归中央,打破门第取士的标准,采取了适应新形势需要的选官制度,即科举制。

(2)隋唐时期科举制的发展历程

隋文帝:开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝开始建立进士科,科举制度正式形成

唐太宗:增加考试科目,以进士和明经两科最为主要。

武则天扩大了科举取士的人数,首创了武举和殿试。

唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

制举

制举是由皇帝亲任考官,选拔具有专才之人。

常举

进士科:内容包括贴经、诗赋和政论,考试难度大,但考中进士最为荣耀,有的官至宰相。“不为进士出身,终不为美”。

明经科:主要考儒家经典,考试是先帖文,然后口试,经问大义十条,答时务策三道。

(3)两宋科举制进一步发展完善(主要选官途径)

材料:故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之……其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也! ——欧阳修

①“取士不问家世”,严查荐举,严管官僚世家子弟的考试。

②严格考试制度,“锁院”“糊名”“誊录”等,保障考试的公平性。

③考试程序和内容有了明显的变革。南北分卷制度( 北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。)、殿试制度(加强集权专制)、以经义取代诗赋,注重真才实学。特奏名(考进士多次不中者,另造册上奏,经许可附试,特赐本科出身)与正奏名相对

唐初科举考试由于处在初创阶段,制度并不健全。那时,应考者与考官取士,也不全凭试卷,而是兼采士人的社会声誉和门第。当时社会盛行着多种走门路的办法,其中最主要的有“行卷”和“通榜”。(“行卷”即士人把平时所写的诗赋文章的卷子,送给在中央任职、有学问有名气的先辈大官看看,借以博得他们的赏识与推荐。如果一次未能自达,就再次送上,称为“温卷”。“通榜”即是上述先辈把自己所赏识的士人列上名单,向主考官推荐。主考官在发榜前,也常根据他们的品评,决定某人是否录取。所以唐代考官拥有很大的权力,可以事先决定谁取谁不取,有时还可以不必看应举人的试卷,单凭谁是通榜者、谁是社会知名之士、谁门第出身高贵,就可以预先定好录取名单。)

文官政治:两宋时期,科举制度在考试内容、考试方法上都与唐代有了很大不同,是中国科举考试制度史上承上启下、完备定型的阶段。两宋时期,文臣群体的政治地位不断提高,以科举出身为主体的文官队伍成为政治的中坚力量,独具特色的文臣士大夫政治体制得以确立。

2.元明清时期的选官制度

(1)元朝科举制中落

元对汉族制度的模仿是不彻底的,比如说开科举,……元朝一直不断拖延,议而不行。……(忽必烈)觉得儒生没什么太大用处,所以一直没有搞科举。 ——党宝海《征服与磨合:元》

仁宗一登基就宣布:“朕所愿者,安百姓以图至治。然匪用儒士,何以至此?”皇庆二年,颁布行科举诏。

——据《元史》整理

①元朝的官员选拔,部分保留了蒙古传统方式(世袭、军功)。

②1313年,元仁宗下诏恢复科举。但仍时断时续,科举录取人数不多,官员中科举出身比例不高。

1313年宣布次年开考,开创以四书试士,但时断时续,录取人数少。官员中科举出身比例不高。

(元仁宗最大的建树是恢复了科举考试制度,史称“延祐复科”。恢复科举考试制度,有着文化、社会、政治的多重意义,促进了儒家学说的传承发展。)

补充:左右榜制:元代政治上的种族歧视在科举上也有明确的反映。蒙古人、色目人与汉人、南人在考试政策、内容、方法、结果、任用等方面都有着民族的差异。

元朝科举沿用宋金科制,每三年一次,分乡试、会议、殿试三级。乡试时,蒙古人、色目人只试经议、对策二场;而汉人要加试一场,为赋与杂文各一篇。会试内容跟乡试一样,取进士百名,蒙古、色目、汉人、南人各占二十五名。殿试在同年三月举行,试策一道,蒙古、色目人的题目与汉人、南人不同。殿试不黜落,只定名次。

殿试结果分左、右两榜公布。蒙古人、色目人列右傍(元代以右为尊),汉人、南人五十名列左榜。其目的是保护蒙古、色目民族的特权地位。

(2)明清时期的官员选拔制度——科举制

①明清科举考试分为乡试、会试与殿试三级。

②考试从四书五经中命题;

③乡试每三年在各省省城举行,考中者称为“举人”;会试由礼部主持,与乡试次年春天举行,举人考中者称为“贡士”;殿试在会试后举行,名义上由皇帝主持,贡士通过者为“进士”。

④明朝科举考试中采取南北卷制度;

⑤八股取士:明代成化以后,用排偶文体阐发经义的科举考试之法。文体有固定格式:由八部分组成,题目一律出自四书五经中的原文。八股文格式严格,内容空泛,严重束缚着学子的思想与才华。

⑥特点:A.考试的科目内容趋于单一化。仅有进士一科,其它科目予以废止。B.学校教育已沦为科举制度的附庸。C.固定考试内容和考试形式。以四书五经为考核内容。考试形式方面,固定为八股文。D.更加严格考试程序。

1898年戊戌变法曾改革科举制,废八股,改试策论;1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,光绪帝诏准。延续1300多年的科举制至此正式废除了。

3.中国古代科举制的特点

贤能治国 为我所用 科举考试的内容基本上是以儒家经义为主,因此培养出来的人才都秉承着儒家传统教义,兼备治理国家、建设国家的能力

标准客观 竞争公平 科举制度通过考试方式选拔人才,考试内容是固定的儒家经义,统一根据考试成绩录取优秀人才,科举考试时间固定,这些体现了客观、公平、公正的原则

立法保护 稳定延续 科举制是国家自上而下进行的人才选拔制度,是由国家推动运行的,因此它有立法保障,受到政府保护

4.全面认识科举制的影响

积极影响

①社会整合功能:打破了特权垄断,促进了社会阶层转化,加速了社会流动,具有公开、平等、竞争、择优的合理性内核和价值理念。

②推动儒学发展:以儒家学说为主要考试内容,推动儒家思想和文化的传承与发展,有利于形成尚文重学风气。

③巩固国家统一:适应了中央集权制度下“大一统”意识形态的需要,促进了中华民族的大交融,巩固了封建国家的统一和社会的稳定。

④推动世界文明发展:早在唐朝时,科举制就被“东亚文化圈”国家所采用,并成为这些国家政治制度的重要组成部分,后来还被西方国家所吸收,对近代西方考试选拔公职人员的“文官制度”产生了较大影响。

消极影响

①重才轻品:在选拔人才方面,过于侧重于才学标准,忽视了品德的考查,造成一些官员道德素质低下。

②官本位思想:直接促进了官本位社会观的发展,“学而优则仕”的思想至今还存在。

③禁锢思想:强化儒学正统地位,禁锢了人们的思想;影响了新知识、新学科的渗透和发展;影响了科学技术的进步。

演变趋势:

①选拔标准:由门第逐渐发展到才学 ②选拔方式:由主观认定走向客观选拔,渐趋严密科学

③选拔原则:逐步制度化,公开、公平、客观 ④选拔基础:日益扩大,官员素质不断提高

⑤选官权力:选官权从地方收归中央,体现了中央集权的加强。

汉唐以来选官制度变化的实质:把官员的选拔权收归中央,加强中央集权,反映专制主义中央集权制度的加强。

(四).秦汉至明清时期官员的考核制度

1.秦汉时期——上计制

(1)考核标准:土地人口、财政收入、治安情况;(2)考核官员:御史;(3)考核结果:官员赏罚的依据。

每年岁末,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国。

郡国将各县、侯国上报来的各项数据汇总,制成计薄,上报中央,称为“上计”。

御史参与审核计薄,防止造假。上计考核的结果是官员赏罚升降的依据。

2.魏晋南北朝对官员的考核

尚书、侍中考课、一曰掌建六材,以考官人;二曰综理万机,以考庶绩;三曰进视唯允;以考谠言;四曰出纳王命,以考赋政;五曰刑法,以考典刑。 ——《王昶考课事》

魏晋南北朝门阀士族势力强大,战乱频仍,虽然曹魏、西晋、北朝制定了相应的考核法规,但大多流于形式。

3.隋唐官员的考核

考核部门 尚书省的吏部

考核方式 地方官每年派员向中央报告

皇帝遣使到州县巡行考察

考核标准 品德才能(四善);二十七最(偏重才能)

考核结果 评定分九等,以及考核结果确定官员升降。

唐代的考课制度有三大主要特点:

一是覆盖广泛,把所有的官与吏均纳入考课范围;二是等级与标准明确、客观,便于执行;三是制度严密,既有专门负责此事的机构,又有明确的考课时限,既有校考使,又有监校使,相互制约、相互监督。

唐代考课官吏在品德和才能方面的标准

4.宋朝官员的考核

宋朝也制定了严格的标准考核官员。宋朝对官员的考核称为“磨勘”,由审官院考核京官,考课院考核地方官。

南宋在御史台设考课司,共掌考核,标准:“四善四最”。

5.明清时期的官员考核制度

(1)明朝:

考满:是对官员任职期满的考核。有初考、再考和通考。考核的结果分为称职、平常、不称职三等,是决定官员正常升迁或降、调的依据。

考察:包括对外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察。重在查处官员的贪、酷和不作为。

明朝考核

考满

考察

外察

京察

对官员任职期满的考察

对外地官员三年一次的朝觐考察

由吏部尚书和御史台都御史主持

考察的对象是所有官吏,重点在监察其过失

对京官六年一次的考察

(2)清朝:

清朝实行考课制度。其制度包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省官员。大计是对地方总督、巡抚及其下属官吏的考绩。

中国古代官员考核机制的特点:

(1)专门机构,考核机制严密,运作有效;考核合理、内容系统全面。

(2)考核标准实绩与品德并重。

(3)考核制度与监察等制度配套实施。

(4)考核结果与官员奖惩黜陟相结合,执行严格。

(5)地方官和中央官分别考核

考核

秦汉 上计制

隋唐 考核部门:吏部,以品德和才能为标准。

宋朝 审官院考核京官;考课院考核地方官。

明清 明:考满、考察 ;清:京察、大计

总趋势:从以道德或功绩为主的单一的考核标准发展为道德、才能与功绩相结合的考核标准。

评价:考核制度本质上是维护君主专制,不能从根本上杜绝官僚队伍中的腐败和低效等现象。

但在一定程度上起到监督作用;有利提升官员的良好素养,推动吏治清明和行政效率的提高。

(五).秦汉至明清时期官员的监察制度

1、秦汉:

(1)中央:

御史大夫

(2)地方:

秦:监御史

汉(武帝):刺史

秦汉时期的中央监察体系:

秦朝的中央监察机构是御史府,设御史大夫,负责监察朝廷百官。这标着这我国古代监察制度的正式确立。

汉承秦制,在中央仍设御史大夫。西汉晚期御史大夫改为大司空后,御史中丞逐渐成为最高监察官。

秦汉时期的地方监察体系:

秦朝在地方郡设郡监御史,监察地方的郡守、县令。

②西汉时期,汉武帝为加强中央集权,澄清吏治,将全国划分为13个州部,每州设刺史一人。刺史品级不高,但权力很大,代表皇帝巡行郡国,依照朝廷规定的监察法规纠举豪强和郡国守、相的不法行为。此后,巡视监察制度始终延续下来。

刺史每年八月巡视所部郡国,“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”。……刺史由丞相派属员分任,秩六百石,但出刺时代表朝廷,故“位卑而权重”。十三部刺史的设立,加强了朝廷对地方的控制。

——白寿彝《中国通史》

刺史

特点

品级不高,但权力很大,代表皇帝巡行郡国

刺史的职权虽重,却不直接处理地方行政事务

评价:前期对于防止地方分裂割据,加强中中央对地方的监督和控制,巩固国家统一起到了积极作用。

后期掌握地方的军权和行政权,变成了割据势力,严重威胁了中央集权,导致国家分裂。

2.隋唐官员的监察

①中央:隋唐御史台为最高监察机构,其长官为御史大夫。

②地方:唐太宗将全国分为十道监察区,玄宗时增为十五道,每道委派监察御史定期或不定期巡回监察。

特点:分工明确,相互配合,形成一套比较完整的监察系统。

御史台

御史

中丞

御史

大夫

殿中

御史

监察御史

3、宋朝官员的监察

中央:设御史台,宋朝监察制度的重要变化是台谏合一,以往只负责言谏的谏官与御史台官员一样拥有了监察的权力。

地方:宋朝在地方监察制度方面建立了与路、府州二级相适应的监察体系,并且对地方监察体制自身监察进行了强化。其在路上建立监司,府州一级设置了通判 ,称为 “监州 ”,与知州同领州事并专门负责对知州的监察 。

宋代监察制度的重大变化就是台谏合一,御史拥有谏官的议事权,谏官拥有了御史的监察权。

4.元朝官员的监察制度

中央

御 史 台

地方

行御史台(江南、陕西)

肃政廉访司

元代监察制度以三台为主干,以二十二道肃政廉访司为网结,颇为严密。独创了行台制度,从中央到地方浑然一体,从组织上保证了对各级官吏实行有效的监察,从而加强了中央集权。

5.明朝的官员监察制度

明清两朝的监察机构,主要有都察院和六科,合称“科道”,行使监察权。

改御史台为都察院(都察御史:纠察百官,巡按各省),罢谏院,设六科(六科给事中:给事中负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正,兼有稽查六部百司之事),成为六部的独立监察机构,科道并立。

【特点:御史和六科给事中品级虽低(正七品),但权力很大】

地方设十三道巡按御史和各省提刑按察司,同时设督抚,形成地方三重临察网络。

科 道

都察院

六科

6.清朝的官员监察制度

清雍正时期,意识到监察机构一分为二有重叠的弊端,给事中与御史分权、科道分设往往导致监察机构之间互相纠举弹劾、争权夺利,影响监察效能发挥,雍正元年(1723年),六科给事中被并入都察院,与十五道监察御史合称“科道”,分别负责对京内外官员的监督和纠弹。——陈晓枫、钟盛《中国传统监察法制与司法文明》

清:沿袭明代,仍设督察院,以都御史为主事官。雍正年间,将六科给事中归属都察院,科道合一,停止了派御史巡按各省的做法,但都察院作为皇帝“耳目风纪之司”监察百官的职能没有改变,实现监察权的统一。

明清两代出现了特务监察。明代,在一般监察机关都察院和六科给事中之外,又设立了对臣民进行秘密监察的特务机关——厂卫。(所谓厂卫,包括太祖时设立的锦衣卫、成祖时设立的东厂、宪宗时设立的西厂以及武宗时设立的内行厂等)

清雍正帝为了加强专制统治,恢复了特务监察。但这些特务不再由宫内宦官允任,而是豢养了大批职业特务来对官吏和百姓的言行进行秘密监察。雍正皇帝同时建立密折言事制度,鼓励告密,以特务的手段来加强对官员和百姓思想言行的控制。

监察

御史大夫、郡监御史、刺史

御史大夫、御史中丞、监察御史(道设采访使【观察使】)

御史台、谏院、通判;重要变化是台谏合一。

中央设御史台,地方设行御史台和肃政廉访司。

明设都察院监察御史、六科给事中。清设都察院。

秦汉

隋唐

宋朝

元朝

明清

材料一 汉武帝派出的刺史,论职级只有六百石,却可弹劾了二千石的郡国长官。唐代御史台成为一独立机构,所谓三省、六部、一台,监察权脱离相权。宋朝谏官脱离了门下省,变成了秃头的,独立的,不再隶属于宰相了。地方设通判,直隶皇帝。

材料二 唐朝规定,一个官吏必须有地方行政官的经历,才能到中央担任监察官吏。宋朝规定,凡未经两任县令者不得为御史。在选拔监察官时特别重视文化素质 ,其中绝大部分为进士出身。

材料三“当是时, 东厂番役横行, 所缉访无论虚实辄糜烂……民间偶语或触忠贤,辄被擒谬,甚至剥皮,刮舌,所杀不可胜数,道路以目。”

古代监察制度有什么特点?

特点:①组织独立,自成系统。

②对官吏的监察渗透于考核、奖惩制度之中,实行重奖重罚。

③以轻制重,给级别低的监官以监察级别高的官吏的权力。

④台监与言谏相配合,并逐步走向台谏合一。

⑤监察机构的权力来自皇权。

影响:

积极:①有利于整顿吏治,打击地方割据势力,加强专制主义中央集权。

②有利于谏正皇帝过失,防止决策失误,加强了决策的科学性;

③有利于澄清吏治,提高官员的素质。

局限:④不能从根本上约束皇帝的无上权力;

⑤也不能杜绝官僚队伍的腐败和低效现象。

二、近代以来中国的官员选拔与管理

近代(1840-1949)

晚清选官制度的变革

1840-1898

19世纪末

20世纪初

1906-1911

维新变法

清末新政

科举制

学堂选官制度和留学生选官制度

传统选官制度向新式选官制度演变

1898年经济特科,废八股,改试策论

1904年学堂选官制度

1905年立停科举之奏

1906年留学毕业生选官制度

初步尝试

变化革新

逐步形成

民国时期的官员选拔制度

南京临时

政府草创

北洋政府时期

形成

南京国民政府时期发展

1933年公务员制度

文官

公务员

孙中山

文官考试思想

1913年

文官考试制度建立

现代(1949-至今)

新中国

成立后

改革

开放后

干部

制度

国家公务员制度

1993年公务员制度开始推行

2005年《公务员法》公务员制度正式形成

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

材料:

天下理之最明而势所必至者,如今中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才

……客谓处存亡危急之秋,务亟图自救之术,此意是也。固知处今而谈,不独破坏人才之八股宜除,与凡宋学汉学,词章小道,皆宜且束高阁也,然而西学格致,则其道与是适相反。

——严复《救亡决论》

中国的教育制度发生了怎样的变化?结合材料,思考背景?

(一)、晚清选官制度的变革:

1、科举制度的变化

(1)晚清科举制度变化的背景

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。梁启超《变法通议》

自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。 ——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

西学的传播和洋务运动的开展;

科举制度自身日趋保守,其公平性、平等性受到冲击,不能适应时代发展;

东西方文明冲突的必然结果;

维新变法运动和清末新政的推动;

(2)变化的表现:

第一阶段:戊戌变法时期

材料一:时严范孙请开经济特科,乃说常熟并张樵野成之,藉以增常科以阴去八股。 ——康有为

材料二:为今之计,非有旷世非常之特举,不能奔走乎群材;非有家喻户晓之新章,不能作兴乎士气。伏查康熙、乾隆年间,两举鸿词,一举经学,得人之盛,旷代所希,恩遇之隆,亦从来未有。彼时晏安无事,犹能破常格以搜才,岂今日求治方殷,不能设新科以劝士?臣愚以为仿词科之例而变通之,而益推广之。——严修《请破常格迅开专科折》

①1898年清政府增加经济特科,选拔经时济变之才;

②废八股,改试策论,以时务策命题。

③戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制,但保留京师大学堂

经济特科六事(据《遵议开设经济科折》整理) 内政 凡考求方舆险要、郡国利病、民情风俗诸学者隶之 经武 凡考求行军布阵、驾驶测量诸学隶之

外交 凡考求各国政事、条约公法、律例章程诸学者隶之 格物 凡考求中西算术、声光化电诸学者隶之

理财 凡考求税则、矿产、农工、商务诸学者隶之 考工 凡考求名物象数、制造工程诸学者隶之

第二阶段:清末新政时期

1901年8月,清政府下令从1902 年起,科举考试不再用八股文。1905年,又有袁世凯、赵尔巽、张之洞等地方督抚联名上奏,提出"补救时艰,必自推学校始;欲推广学校,必自停科举始"。在这种压力下,清政府下令从1906年起停止科举考试。——章开沅、朱英主编《中国近代史》

今日育才要旨,自宜多设学堂,分门讲求实学,考取有据,体用兼赅,方有裨世用。……按科递减科举取士之额,为学堂取士之额……必当使举人、进士作为学堂出身,以励济世才。——张之洞、刘坤一《会奏变法图强第一折》

①1901年,清政府通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂;

②1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,令学务大臣颁发教科书,于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。至此,科举制最终废除。

科举一日不废,即学校一日不能大兴。——袁世凯《请递减科举中额专注学校折》

补充:袁世凯主张废除科举制、发展学堂的原因。

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。 ——袁世凯等《立停科举推广学校折》

①换取列强信任;

②可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑;

③设立学堂可以培养人才,开启民智,促进教育发展;

④总之,可维护清王朝统治。

(3)科举制废除的影响

材料1:废止科举是中国历史上的重大事件。科举制度在当时社会上占据着非常重要的地位,甚至被视为“政治体系和社会体系的核心”,或“在传统中国的政治理论和社会实际结构中居于中心的地位”。由批评科举制的弊端、呼吁改革科举,到尝试把科举与学堂综合,到最终指责科举阻碍新学将其彻底废除,此种变化典型地反映了近代中国社会所面临的深刻危机。萧功秦认为“科举制度的废止使国家丧失了维系儒家意识形态和儒家价值体系的正统地位的根本手段。” ——摘编自李斌《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》

材料2:废八股改策论的决策,是百日维新中最值得称道的事件之一,无疑有利于时务人才的培养。但是,八股取士“行之且千年,深入迂儒骨髓”;许多读书人把八股当作自己人仕升官的敲门砖,“皆与八股性命相依”。千百万生童举子“骤失所业,恨康有为特甚”,要“聚而殴之”,直隶士人甚至要对康行刺,足见斗争之尖锐。

——龚郭清《戊戌变法运动透视》

积极影响:

①促进了新式教育制度的建立和发展。科举制的废除使新式学堂兴办起来,培养了一批实用的新式人才,推动了教育的近代化。

②有利于推动社会风气转变。科举制的废除,新学的兴起,改变了学生知识结构,从而极大地提高了民众的整体素质。

③动摇了清王朝的统治基础,间接地导致了清朝的灭亡,推进了中国近代化的进程。

消极影响:

①科举制的废除,造成了中国选官制度的紊乱。科举制废除后,却未代之以新的选官机制,造成了中国在短时间内官员选拔及机制的混乱;

②科举制的废除,导致了清末民初中国政局的动荡,军阀混战。清末民初,随着科举制的废除,士绅阶层日益衰败,武官军人阶层逐渐走向中国的政治舞台,一跃成为社会的领导者。

2.选官制度的变化

(1)背景:

①伴随着科举制度的变化,清政府进行选官制度改革;②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③20世纪初,清政府面临内忧外患,为挽救统治危机。

(2)改革内容:

(大学堂)毕业后考取合格,准发给凭照,作为优等学生,由该督抚、学政按其功课严密扃试,拔其尤者,分别拟取等第,咨送京师大学堂复试,候旨钦定,作为举人、贡生,仍留下届应考,愿应乡试者听。举人积有成数,由京师大学堂严加考试,拔其尤者拟取等第,咨送礼部,奏请特派大臣考试,候旨钦定,作为进士,一体殿试,恭候钦定名次引见,量加擢用,因材器使,优予官阶,不拘庶吉士、部属中书等项成例,庶多士观感奋兴,争自濯磨,而通才将辈出矣。 ——《学堂选举鼓励章程折》

1903年12月,清政府公布了《奏定学堂章程》,即把学校教育分成初、中、高三级,最高一级为通儒院。通儒院或大学毕业生被授予进士功名,高等学堂毕业生授予举人功名,中学堂和高等小学堂的毕业生则可以取得生员(秀才)的功名。新学制颁布前后,国内各类新式学堂如雨后春笋般建立起来 ——章开沅、朱英主编《中国近代史》

臣部此次考验游学毕业生,即各国学成试验之意,拟酌照奏定分科大学毕业及高等学堂毕业章程,由臣等会同钦派大臣,按照所习学科,分门考试,务求详密,试毕酌拟等第,带领引见,恭候钦定,分别给予进士、举人等出身,俾忍人皆知其隆重,仍将某科字样加于进士等名目之上,以为表识而资奖励。——《考验游学毕业生章程》

(3)改革特点:

①官制改革:裁减冗署冗官,改总理衙门为外务部,陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,瓦解了传统的六部建制。

②官制更新:规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人 、进士等出身,对成绩优秀者进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。

③1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制(癸卯学制),学堂选官制度正式设立

(学制特点:A.学制系统完善;B.学制设置制度化;C.重视对实业教育的发展;D.指导思想仍是“中体西用”)。

④留学毕业生选官制度:规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分为三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职。

1905年废除科举制后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式。

康有为、梁启超为代表的维新派也幻想以改革教育为突破口,培养新型的资产阶级人才,从而达到政治改革、发展资本主义经济、挽救民族危机的目的。这在一定程度上对封建制度赖以生存的精神支柱、道德支柱以及理论依据的四书五经的否定。规定把西学和中学置于同等重要的地位,其实就是对传统“中学”占统治地位的否定和挑战。通过皇帝来提倡西学,具有绝对的权威和理所当然的合理性、合法性。从此 ,全面学习西学成为戊戌变法后中国近代教育的主流,西方的政治、经济、文化,如雨后春笋般地被介绍到中国。在维新派的影响下,很多知识分子从八股之学转向西学,西学的队伍得到迅速扩大。——摘编自韩小林《戊戌变法与中国近代教育》

晚清选官制度改革的特点

①历程曲折反复:变革进程先后历经1840年到1898年的初步尝试、1899年到1905年传统选官制度的彻底废止和新式选官制度的形成、1906年到1911年新式选官制度的发展三个阶段。

②体制逐步完善:在近乎于革命性的进程中,科举选官制度被彻底废止,学堂选官制度、留学毕业生选官制度、议员选举制度成为新式选官制度的主体性内容,中央和地方的选官制度均在各自的体系中得以完善,职业官选用制度开始成形。

③制度新旧杂陈:由于晚清统治者守旧与变革思想的矛盾冲突,封建儒家思想的长期沉淀,以及上层建筑转型的固有特性,传统选官制度中生员补考优贡、拔贡与考职,举贡会考,截取选官,封赠和荫典,保举,捐纳等方式仍然沿袭了下来。 变革创新与保守固旧并存、旧制更替与新意多元、任人唯亲唯财与任人唯贤的冲突整合是晚清选官制度变革的主要特点。

④与政治变革、经济发展、思想解放的进程同步。

(4)晚清选官制度改革的积极意义、局限性以及启示

积极意义:推动了晚清官制改革,促进了社会思潮的涌动,为社会发展积累了人才,推动了学堂教育的发展;在一定程度上适应了当时社会发展的内在需要,客观上从内部破坏了晚清政治制度,维护统治之举最终成为瓦解政制之具,清王朝难免遭遇崩溃的命运。

局限性:存在着急功近利、新旧杂陈、权限不清、职责不明的弊端和问题;变革始终围绕如何维护封建中央集权专制统治展开,根本目的是维护清朝专制统治。

启示:发展、完善现代的选官制度,必须不断适应社会经济政治的发展要求;必须坚持公开、公平、公正的基本原则;必须始终坚持德才兼备的基本要求;必须不断振兴国家教育事业。

(二)、民国时期的官员选拔制度:

1、南京临时政府时期

(1)依据:孙中山的文官考试思想。

(2)措施:

①在官员选拔方面,以考试制度为主,也就是在“五权宪法”的框架之中,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用;(考试权独立)②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制。

(3)意义:

①吸收科举制有益成分、借鉴西方文官制度;

②尽管基本停留在纸面上,但进一步奠定了近代中国文官制度的基础,对日后民国文官制度建设产生重要影响。

2.北洋政府时期

(1)考试选官:

①建立:1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案,这是文官考试制度建立的标志。

②实施:民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加。文官考试由政事堂铨叙局负责。

(2)甄别选官:

①对象:主要是已经在文官职位上工作的人。

②方式:通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任。

③意义:是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性。

④弊端:女子不得参加考试。

3.南京国民政府时期

(1)背景:

①南京国民政府重新设计颁布政府人事制度,"官吏"称谓逐渐被"公务员"代替

②以北洋政府的文官制度为基础;③继承、吸收了中国传统考试监察和西方文官制度的精华

(2)公务员制度的基本内容:

①公务员的选任由考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、铨叙,方得任用”。

②1929年颁布第一部《考试法》,实现孙中山文官考试的思想主张,允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。此后又出台一系列相关法规,1929年制定《公务员任用条例》,1933年颁布《公务员任用法》标志着公务员制度建立。

③对一般在职人员,效仿北洋政府,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

(3)公务员制度的评价:

①法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化。 ②实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝。

4.民国时期官员选拔制度的特点(三维P226)

⑴选拔方式上,考试和甄别的方式是官员选拔制度的主体; ⑵孙中山的文官考试思想对民国官员选拔制度影响深远;

⑶继承发展,渐进变革; ⑷南京国民政府正式(或开始)建立了公务员制度。

5.民国中后期(1937—1949年)公务员制度施行艰难,流于形式的原因

①专制集权的传统; ②国内政局长期动荡;③中央与地方矛盾尖锐;④国民政府一党专政,官僚主义严重;

⑤政府公信力和执行力相对较弱;⑥工业化水平较低;⑦公民文化和政治素养相对较低;

(4)南京国民政府公务员制度的特点

1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。……南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。 ——《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

①考试为主中西结合,古今结合;②开放平等制度健全;③选任脱节;④以立法形式确立;

⑤确立了孙中山关于文官考试的思想主张;⑥政党官僚主义色彩浓厚。

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

(三)、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1、干部制度

①沿用旧制:沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。

②建立新制:建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(2)改革开放后

(1)改革开放前

①改革阶段:在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革。

②中国特色社会主义干部管理制度:中共十八大以来,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,干部队伍建设更加规范化、制度化,我国逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理制度上不断加强法制建设。

(3)根本原则:党管干部

坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理制度上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

2.公务员制度

(1)建立的历程

①初步形成:1993年,《国家公务员暂行条例》公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立。

②正式形成:2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成,公务员考录进入法制化阶段。

③发展完善:2006年,2018年,修订公务员法,公务员考试录用制度得到了全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围在不断扩大。

推行公务员制度的意义:

①为坚持党的基本路线提供组织保证。 ②为国家机关的廉政建设提供有效保障。

③为国家机关的民主化、科学化、法制化建设起促进作用。

④促进公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

三、西方文官制度

文官,也称公务员,一般是指经过公开考试被政府择优录用,在中央及地方行政机构中长期固定地担任文职工作并具有一定等级的工作人员。

文官制度:又称公务员制度,就是指由法律或法令规定的有关文官的考试、录用、考核、任用、奖惩、培训、工资、福利和退休等方面的各项管理制度的总称。

19世纪中后期,英国首先建立了文官制度。

在现在意义上的文官及文官制度形成之前,西方国家文职官员的演进大体上都经历了三个阶段:即中古时代君主专制时期的恩赐官职制;工场手工业时期先后出现了资产阶级的权贵制度与政党分肥制;工业革命后,随着社会经济的发展,社会环境功能发生的新变化,文职官员阶层也发生了巨大的变化,到19世纪中期以后,在西方各国才陆续形成了现代意义的文官制度。 ——孙刚《西方文官制度浅析》

(一)中古时期:恩赐官职制及其弊端

恩赐官职制:君主和贵族将官职赏赐给下属的任官制度。它是封建君主制度下普遍存在的一种任官现象。

材料:由于“恩赐制”的影响,英国文官系统相当紊乱……多年来,文官管理缺少统一有效的管理监督,升迁、使用、奖惩和任免缺少常规章法,人员调配不当,工作时间长短不一。有的部门每日仅工作5—6小时,众人懒散,浮游度日。 ——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

社会特征:封君封臣、王权与教权并立

选官方式:中古时期,西欧社会管理主要依靠教士和封建领主。后期,国王挑选亲信赐予官职。

特点:①封闭性(统治阶级内部);②时代性(政教并立);③随意性(或缺乏制度化);

④私人性(官员只是为国王和显贵服务,类似于仆从)。

(二)工场手工业时期:资产阶级的权贵制、政党分肥制。

工场手工业早期资产阶级的权贵制:官员的选拔仍存在许多问题,少数人或集团掌握着官员的任免权,他们将官职作为礼品或商品,私相授受,导致营私舞弊、卖官鬻爵等政治乱象频发。

工场手工业后期政党分肥制:随着内阁制和政党政治逐渐形成后,出现了“政党分肥制”,即执政党一般把官职当作战利品分给党内同僚。

政党分肥制的弊端:

材料:在政党制度建立初期,在选举中获胜的执政党都把政府的官职作为战利品酬劳,对该党有功和对选举胜利作出贡献的人,而对其政治,经济文化水平,工作能力等考虑不多,甚至根本不加考虑,公开的进行“肥缺分赃”。

——古燕《西方政治的稳定器》

弊端:

1.腐败泛滥:官职作为礼品或商品,私相授受,导致营私舞弊、卖官鬻爵等政治乱象频发。2.官员能力不足;

3.频繁人事变动导致政治混乱,严重影响政府工作的连续性和稳定性,降低行政效率。

①历史因素:西方传统选官制度带来腐败、行政效率低、政治动荡、乱象频发等弊端。

(三)、西方文官制度出现的背景

材料二:工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题:除了维护社会治安、国防、财政、税收等传统事务,还要担负起经济、文化、科技等新的社会事务的管理,以发挥政权的杠杆作用。……工业资产阶级经济实力的猛增使其政治要求增加。他们要求参与行政管理,要求清除旧制度的弊端,要求社会公职向社会开放,要求机会平等、自由竞争,建立一个廉洁而高效的政府,更大程度地维护他们的既得利益。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

生产力的发展奠定经济基础

资产阶级国家管理事务日益繁杂

工业资产阶级要求更多政治权力,呼吁平等参政,组建廉洁高效的政府

②工业革命推动国家管理职能急剧扩展,管理事务也越来越复杂

材料三:在联合体中,每个联合者及其自身的权利都转让给了联合体,联合体又给予个体约定的权利……联合体中的成员是平等的,享有同样的权利。 ——卢梭《社会契约论》

材料四:“当我接受联合国的邀请来中国向诸位讲文官制度的时候,我是深感惊讶的。因为在我们西方所有的政治学教科书中,当谈及文官制度时,都把它的创始者归于中国。”—1983,美国人事署长艾仑 坎贝尔

③启蒙思想的传播和教育程度的提高,导致人们平等参与政府工作的愿望强烈。

④中国古代文官制度中的选拔制度、考核制度、官方办学培养科举人才等,也都对西方文官制度的形成和完善起到了一定的借鉴作用。

材料五:19世纪前期印度殖民政府和牛津、剑桥两所大学先后进行改革,它们的一些有效措施,如实行公开竞争考试选拔人才等,为全面实行文官制度改革提供了宝贵的经验。——阎照祥《英国政治制度史》

材料六:1853年,英国在克里米亚战争中的惨败,引发了国内对于政府的腐败和无能的猛烈抨击,当政的帕累斯顿被迫允诺改革。1854年,由当时的国会议员诺斯科特和杜维廉根据广泛的调查,提出了一项改革文官制度的方案,即著名的“诺斯科特——杜维廉报告”。

⑤经验借鉴:19世纪前期,英国的大学制度和印度政府的改革提供借鉴。

⑥催化剂:克里米亚战争的推动。

①经济上,工业革命后资本主义发展的必然要求。工业革命后,英国资本主义生产力水平大大提高,国家管理职能急剧扩大,亟需建立快速、高效的政府职业官僚体系。(根本原因)

②政治上,旧“政党分肥制”造成营私舞弊、卖官鬻爵等政治乱象,严重阻碍社会发展,19世纪中期,随着工业革命的扩展,工业资产阶级开始进入议会,并逐步取得统治地位,君主立宪制、议会内阁制、分权制衡机制逐渐健全。

③思想上,启蒙思想的影响。19世纪中期, “天赋人权”“自由平等”思想进一步传播并深入人心,人们要求平等参与政府工作的愿望日益强烈。

④军事上,对外争霸战争的需要。1853年,英国在克里米亚战争中的惨败,人浮于事、效率低下的官僚队伍引发了国内对于政府的腐败和无能的猛烈抨击。

认识:西方文官制度是随着资本主义政治、经济不断发展而逐步建立和发展起来的, 是工业社会发展到一定阶段的产物。任何制度的产生都是一定时代的产物。

(二)、西方文官制度的建立与拓展

1、英国文官制度的建立

①英国文官制度的发展经历了一个由浅入深、由简单到复杂、由低级到高级的不断完善的过程;

②制度的改革具有渐进性、长期性、艰巨性以及连续性,任何一个制度在形成过程中都有继承、都有创新。

表现1:两官分途(政府官员分为政务官 和事务官两类)

政务官:包括大臣和政务次官或政务秘书,他们与内阁共进退。

事务官:即文官,包括常务次官直至一下的一般政府工作人员,负责具体事务,不受党派影响,长期任职。

意义:实现了政治和管理的区分;既维持了代议制下政党轮流执政的特点,又保证了政府工作的稳定性和持续性。

表现2:两次枢密院令的颁布:导火线是克里米亚战争中,政府机构混乱,效率低下,导致英军伤亡惨重。

1855年:帕麦斯顿内阁颁布了关于文官制度改革的第一个枢密院令,即《关于录用王国政府文官》的枢密院令

1870年:格莱斯顿内阁又颁布了关于文官制度改革的第二个枢密院令,明确规定除外交部,内政部以外其他各部官员均由公开竞争考试录用。

影响:英国现代文官制度最终确立,也意味着世界上第一个常任文官制度的建立。

(1)美国:1881年,政党分肥制下因分官不均,新任总统加菲尔德被刺杀。

1883年,美国国会通过了由议员彭德尔顿提出的文官制度改革法案,即《美国文官法》,建立了美国的文官制度。

(2)法国:1946年,法国颁布了统一的公务员法,开始将文官的管理纳入法治化轨道。

(4)德国:1949年,联邦德国制定了《德意志联邦共和国基本法》,对帝国官制进行了一系列改革,1950年又颁布了《德意志联邦共和国公务员法》,形成比较完整的现代文官制度。

(3)日本:1947年,日本通过了《国家公务员法》,其主要内容有文官实行公开考试,择优录取,实行功绩制等。

2、文官制度的扩展:

由于西方各国政治、经济、文化背景的不同,其文官考试制度也有各自的特点。美国侧重专才,考试内容侧重专业性和实用性。德国文官考试则兼收并蓄英、美之长,注重通专结合,第一轮考试着重考基础知识和基本素质,第二轮考试着重实际运用能力。法国文官考试严格分等级,受行政系统的控制较大,与法国传统上中央集权体制有关。 —姚琦《略论西方主要国家文官考试制度》

3、西方文官制度的特点

材料一:1702年,英国剑桥大学首次使用试卷对学生进行考试,后来牛津大学也开始,实行书面考试。

材料二:1.通过建立适当的考试系统,选拔能干的人才从事公共服务。

2.成绩突出的公共服务人员可以得到晋升,能够胜任工作的人员,可以得到最高奖励,以此鼓励公共服务人员勤勉的工作态度和进取心。 ——《关于建立常任文官制度的报告》

特点1:公开考试和择优录用

材料三:任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务。他们不因拒绝上述捐献和服务而受到歧视。

材料四:任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。《美国文官法》(1883年)

特点2:政治中立和忠于职守:文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,必须忠实执行政府的各项政策。在内阁大臣或政府部长等政务官的领导下,文官“默默无闻”地从事自己的本职工作,不得公开向前者提出忠告或建议,一切主要责任,包括功过褒贬,都由前者承担。用法律的形式禁止文官参加某些政治活动和经济活动,使文官在政治上保持中立,以减少和避免政党更迭造成的政策中断以及行政工作效率下降。

特点3:职务常任和论绩奖惩:常任制:文官一经录用,即“无过失不受免职处分”。并依法享受较优厚的工资福利和退休金待遇。从某种意义上说,这是资本主义社会中难得的“铁饭碗”。和政务官的任期制不同,文官一旦获得聘用,若无严重过错或其他意外,便可终身任职。同时,文官根据工作成绩得到晋升或惩罚。19世纪末20世纪初,英国逐步建立了文官退休制度,解除了文官的后顾之忧,还建立了统一的文官等级制度,不同等级的文官可以得到晋升。

其他特征

严格考核,赏罚分明

统一管理,科学分类

走向专业,注重培训

特点4:官纪严明,待遇优厚

西方各国对文官普遍具有严格的纪律要求,例如要求文官必须忠于国家,忠于政府,严守国家机密,不得参与任何商业性的盈利活动等等。

与此同时,各国都有比较完备的关于文官的法律、法规,对文官的身份、地位、权利和义务做出了十分详备的规定。

4.西方文官制度的影响

英国文官制度的绝对专业化素养,使得政府能够在最低的差错和最高的效率的情况下运转自如。这个制度足以让采用不同制度的其他国家羡慕不已。 —[英]玛格丽特 撒切尔著,李宏强译《唐宁街岁月》

进步性:

①规范了西方国家政府行政部门的事务官员的选用和管理,实现了政治和管理的分离,既维持了代议制下政党轮流执政的特点,又保证了政府工作的稳定性和持续性,促进了国家治理水平的提高。

能够吸引大批高素质人才进入政府管理队伍,有利于官员管理的法制化和专业化,提高国家治理能力;

③促进了资本主义经济发展和文化教育事业的发展。

局限性:

①文官制度容易滋生官僚习气和僵化现象;②文官人数急剧膨胀,大大增加了国家财政负担;

③文官的层次增加,工作项目层层报批,推诿扯皮,出现争权夺利现象,一定程度上影响政府的工作效率。

中国科举制考试内容 最初为综合性考试,虽着重强调儒家经典著作,但也包括其他科目,如法律、教学和政治时事等。渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念。

西方文官制度考试内容 分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代或基础经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

相同点:

①公开公平竞争、择优录取;②国家重视,有严格法律保障;③利于国家发展、社会稳定。

不同点:

中国:①封建小农经济的产物;

②产生于封建专制社会,受国家最高统治者直接干预;

③受儒家思想影响,考试内容趋于单一。

西方:

①资本主义经济发展的产物;

②产生于近代民主社会,不受国王、内阁控制;

③受启蒙思想影响,考试内容综合多样。

补充:科举制对西方文管制度的影响(三维P228)

补充:分析现代中国的公务员制度与西方文官制度的区别

公务员制度坚持中国共产党领导,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻社会主义初级阶段的基本路线,贯彻新时代中国共产党的组织路线,坚持党管干部原则。——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

①不搞“政治中立”。中国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策。

②坚持党管干部。坚持党的组织领导,贯彻党的组织路线,保持党对政府重要领导人选的推荐权。

③不搞“两官分途”。我国公务员制度没有“政务官”和“事务官”划分。

④坚持服务于民的宗旨。做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

中古时期恩赐官职

近代“政党分肥制”

国家管理职能急剧扩展

人们要求平等参与政府工作愿望日益强烈

存在问题

发展需要

英国文官制度的建立

政务官与事务官分离

文官委员会建立

颁布法令确立文官制度

其它资本主义国家文官制度的建立

西方文官制度的特点

职务常任根据工作成绩晋升或惩罚

考试录用

保持中立

评价

积极影响

消极影响

同课章节目录