统编版选择性必修上册第二单元《论语》十二章、《大学之道》《老子》四章 理解性默写(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修上册第二单元《论语》十二章、《大学之道》《老子》四章 理解性默写(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 21:35:35 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修上册第二单元《论语》十二章、《大学之道》《老子》四章 理解性默写

学生版:

《〈论语〉十二章》

1.《〈论语〉十二章》中孔子认为君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害的句子是“ , ”。

2.《〈论语〉十二章》中表现文采和质朴兼备才有人格魅力的两句是“ , ”。

3.在《〈论语〉十二章》中,孔子认为仁就是要克制自己,按照礼的要求去做的句子是“ ”。

4.在《〈论语〉十二章》中,既强调榜样的良好作用,又强调自我反思的句子是:“ , ”。

5.在《论语·颜渊》中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你有仁德的句子是:“ , ”。

6.在《〈论语〉十二章》中,“ , ”两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

7、唐太宗李世民曾说“以人为镜,可以明得失”,由此可以想到《〈论语〉十二章》中的“ , ”。

8、习近平总书记强调青年人要有远大的理想和目标,要承担起实现强国梦的重大责任,曾子在《〈论语〉十二章》中也说过类似的语句:“ , ”。

9、《〈论语〉十二章》中“ , ”两句,揭示了处理人际关系的一项重要原则——将心比心,换位思考,同时体现了更强的自我责任感和道德约束力。

10、在《〈论语〉十二章》中,孔子用堆土成山这一比喻,说明功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“ ”,而能够持之以恒则是因为“ ”。

11、《〈论语〉十二章》中,孔子阐释君子应勤勉做事而谨慎言谈,并向有道德的人学习以匡正自己的句子是“ , ”。

12、《〈论语〉十二章》中,孔子强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“ , ”。

13.“你宽容一点,其实是给自己留下一片海阔天空”,这句话让我们联想起孔子在阐释“恕”这种儒家思想时所说的两句:“ , ”。

14、孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:“ , ”。

15、《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,“ , ”。

16、在《论语》十二章中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为“ ”和“ ”。

17、在《论语》十二章中,孔子教育学生要多读《诗经》、多学诗,因为学诗可以激发热情,可以提高观察力,还“ , ”,意思是还可以团结群众,抒发不满。

18、在《论语》十二章中,孔子认为实行仁德,在于自己,不在于别人的句子是: , ?

19、在《论语》十二章中,孔子用“ ”解释了颜渊什么是“仁”的从疑惑,并强调一旦做到这一点,就能达到“ ”的效果。

20、《论语·泰伯》中“ ”表明知识分子必须有远大的抱负和坚强的意志,而其原因是“ ”。

21.《礼记·中庸》说:“知、仁、勇三者,天下之达德也。”孔子在《论语·子罕》中说“ , , ”,希望自己的学生能具备这三德。

《大学之道》

1.唐代文学家韩愈《师说》中有“小学而大遗,吾未见其明也”两句,与其中的“小学”相对的是“大学”。《大学之道》阐述了大学的“三纲”,即“ , , ”。

2.《大学之道》中,写性情安和才能够思虑精详,思虑精详才能够处事合宜的句子是“ , ”。

3.《大学之道》中,写知道应达到的“至善”境界,则志向坚定不移志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

4.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“ , ”。

5.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详的句子是“ , ”。

6.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“ , ”。

7.《大学之道》中,用“物有本末,事有终始”两句指出事物都有先后次序的道理,进而说明“ , ”的观点。

8.《大学之道》中,用“ , ”两句,强调上自天子,下至平民百姓,一切都要以修身作为为人处世的根本。

9.《大学之道》论说的八目是“ ”。

10.《大学之道》中,论说古代那些要想在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家的句子是“ , ”。

11.《大学之道》中,齐家的前提条件是“ ”,修身的前提条件是“ ”。

12.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“ , ”。

13.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“ , ”。

14.《大学之道》中,指明获得知识的途径的句子是“ ”。

15.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识的句子是“ , ”。

16.《大学之道》中的“ ”说明获得知识在于推究事物的原理,而“ ”则说明推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

17.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“ , ”。

18.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“ , ”。

19.《大学之道》中,论说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚的句子是“ , ”。

20.《大学之道》中,用“ , ”两句强调家庭经营有序与国家治理安好的重要性。

21.《大学之道》中,写修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序,使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家“ , ”。

22.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“ , ”。

23.《大学之道》中,写心思端正后才能修养品性,修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序的句子是“ , ”。

24.《大学之道》中,“ , , ”三句非常准确地揭示了儒学的基本精神。

25.《大学之道》中,修身的前提条件是“ ”,正心的前提条件是“ ”。

26.《大学之道》中,用“ ”来表达大学之道的最高境界。

27.《大学之道》中,治国的前提条件是“ ”,齐家的前提条件是“ ”。

28.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是“ , , ,”。

29.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是“ , , ”。

《老子》四章

1.了解别人很重要,认识自己更难能可贵,在《老子》四章中表达这一意思的句子是“ , ”。

2.《老子四章》中劝诫人不要固执己见、自以为是的两句是:“ , ”。

3.我们常说要防患于未然,要未雨绸缪,在《老子四章》里也表达了同样的意思的句子是“ , ”。

4.《老子》四章中指出,人们做事常常是在接近成功时候失败了,即“ ”,如果能做到“ ”,就不会失败。

5.儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,荀子在《劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《老子》中说“ , ”。

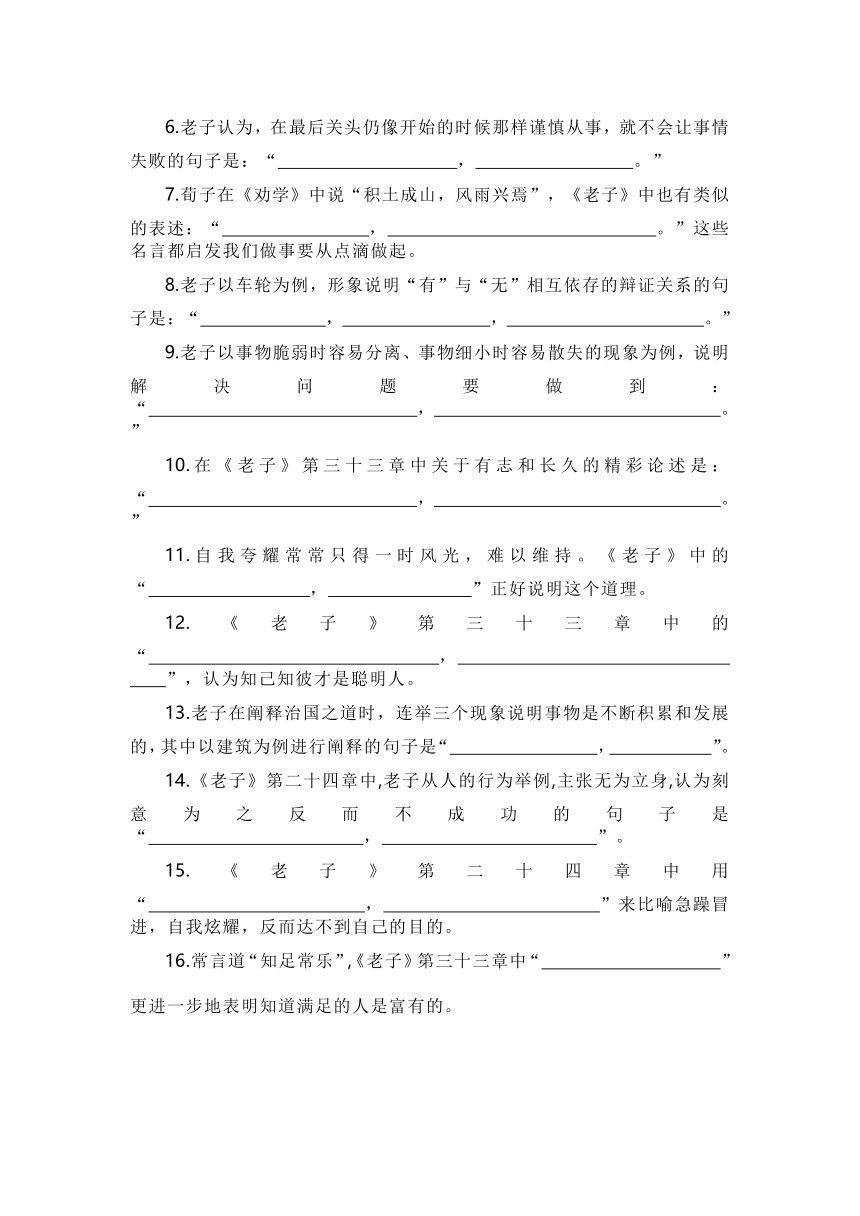

6.老子认为,在最后关头仍像开始的时候那样谨慎从事,就不会让事情失败的句子是:“ , 。”

7.荀子在《劝学》中说“积土成山,风雨兴焉”,《老子》中也有类似的表述:“ , 。”这些名言都启发我们做事要从点滴做起。

8.老子以车轮为例,形象说明“有”与“无”相互依存的辩证关系的句子是:“ , , 。”

9.老子以事物脆弱时容易分离、事物细小时容易散失的现象为例,说明解决问题要做到:“ , 。”

10.在《老子》第三十三章中关于有志和长久的精彩论述是:“ , 。”

11.自我夸耀常常只得一时风光,难以维持。《老子》中的“ , ”正好说明这个道理。

12.《老子》第三十三章中的“ , ”,认为知己知彼才是聪明人。

13.老子在阐释治国之道时,连举三个现象说明事物是不断积累和发展的,其中以建筑为例进行阐释的句子是“ , ”。

14.《老子》第二十四章中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“ , ”。

15.《老子》第二十四章中用“ , ”来比喻急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。

16.常言道“知足常乐”,《老子》第三十三章中“ ”更进一步地表明知道满足的人是富有的。

17.《老子》第三十三章中, “ , ”两句表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

18.有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“ , 。”

19.普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“ , ”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,决不松懈。

20.《老子》总是提醒世人注意观察日常事物那通常被忽视的一面。如通过观察车子、器皿、房室等日常事物,老子看到了“无”的意义,并得出“ , ”的结论。

21.《老子》中以大树为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的句子是“ , ”。

22.《老子》中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是: , 。

23.老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“ , ”的结果。

24.《〈老子〉四章》中,“ , ”两句说明一个对自己的事业执着追求的人,人可谢世,而精神、事业、价值却可以万古长青。

25.《老子》对偏执的人、自以为是的人以及自我炫耀的人都给予了理性的警告,其中“ , ”两句是对自我夸耀之人的劝谏。

26.《老子》不断强调积累的重要性,先用“ ”来阐述,接着又以“ ”来形象说理,最后指出走一千里路,是从脚下第一步开始的的道理。

27.《老子》二十四章中使用了比喻论证的论证方法,用“ , ”作比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

28.《老子》四章中表明踮脚不能长久,跨不能走远的辩证关系的句子是“ , ”。

29.《〈老子〉四章》中,老子认为战胜他人与战胜自己的结果不同的句子是“ , ”。

教师版:

《〈论语〉十二章》

1.《〈论语〉十二章》中孔子认为君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害的句子是“君子喻于义,小人喻于利”。

2.《〈论语〉十二章》中表现文采和质朴兼备才有人格魅力的两句是“文质彬彬,然后君子”。

3.在《〈论语〉十二章》中,孔子认为仁就是要克制自己,按照礼的要求去做的句子是“克己复礼为仁”。

4.在《〈论语〉十二章》中,既强调榜样的良好作用,又强调自我反思的句子是:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

5.在《论语·颜渊》中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你有仁德的句子是:“一日克己复礼,天下归仁焉”。

6.在《〈论语〉十二章》中,“朝闻道,夕死可矣”两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

7、唐太宗李世民曾说“以人为镜,可以明得失”,由此可以想到《〈论语〉十二章》中的“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

8、习近平总书记强调青年人要有远大的理想和目标,要承担起实现强国梦的重大责任,曾子在《〈论语〉十二章》中也说过类似的语句:“士不可以不弘毅,任重而道远”。

9、《〈论语〉十二章》中“己所不欲,勿施于人”两句,揭示了处理人际关系的一项重要原则——将心比心,换位思考,同时体现了更强的自我责任感和道德约束力。

10、在《〈论语〉十二章》中,孔子用堆土成山这一比喻,说明功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“吾止也”,而能够持之以恒则是因为“吾往也”。

11、《〈论语〉十二章》中,孔子阐释君子应勤勉做事而谨慎言谈,并向有道德的人学习以匡正自己的句子是“敏于事而慎于言,就有道而正焉”。

12、《〈论语〉十二章》中,孔子强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“人而不仁,如礼何”。

13.“你宽容一点,其实是给自己留下一片海阔天空”,这句话让我们联想起孔子在阐释“恕”这种儒家思想时所说的两句:“己所不欲,勿施于人。”

14、孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:“君子食无求饱,居无求安。”

15、《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,“己所不欲,勿施于人。”

16、在《论语》十二章中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为“仁以为已任”和“死而后已”。

17、在《论语》十二章中,孔子教育学生要多读《诗经》、多学诗,因为学诗可以激发热情,可以提高观察力,还“可以群,可以怨”,意思是还可以团结群众,抒发不满。

18、在《论语》十二章中,孔子认为实行仁德,在于自己,不在于别人的句子是:为仁由己,而由人乎哉?

19、在《论语》十二章中,孔子用“克己复礼为仁”解释了颜渊什么是“仁”的从疑惑,并强调一旦做到这一点,就能达到“天下归仁焉”的效果。

20、《论语·泰伯》中“士不可以不弘毅”表明知识分子必须有远大的抱负和坚强的意志,而其原因是“任重而道远”。

21.《礼记·中庸》说:“知、仁、勇三者,天下之达德也。”孔子在《论语·子罕》中说“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”,希望自己的学生能具备这三德。

《大学之道》

1.唐代文学家韩愈《师说》中有“小学而大遗,吾未见其明也”两句,与其中的“小学”相对的是“大学”。《大学之道》阐述了大学的“三纲”,即“在明明德,在亲民,在止于至善”。

2.《大学之道》中,写性情安和才能够思虑精详,思虑精详才能够处事合宜的句子是“安而后能虑,虑而后能得”。

3.《大学之道》中,写知道应达到的“至善”境界,则志向坚定不移志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“知止而后有定,定而后能静”。

4.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“物有本末,事有终始”。

5.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详的句子是“静而后能安,安而后能虑”。

6.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“知所先后,则近道矣”。

7.《大学之道》中,用“物有本末,事有终始”两句指出事物都有先后次序的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

8.《大学之道》中,用“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”两句,强调上自天子,下至平民百姓,一切都要以修身作为为人处世的根本。

9.《大学之道》论说的八目是“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

10.《大学之道》中,论说古代那些要想在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家的句子是“古之欲明明德于天下者,先治其国”。

11.《大学之道》中,齐家的前提条件是“先修其身”,修身的前提条件是“先正其心”。

12.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“欲治其国者,先齐其家”。

13.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“欲正其心者,先诚其意”。

14.《大学之道》中,指明获得知识的途径的句子是“致知在格物”。

15.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识的句子是“欲诚其意者,先致其知”。

16.《大学之道》中的“致知在格物”说明获得知识在于推究事物的原理,而“物格而后知至”则说明推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

17.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“欲修其身者,先正其心”。

18.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“欲齐其家者,先修其身”。

19.《大学之道》中,论说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚的句子是“物格而后知至,知至而后意诚”。

20.《大学之道》中,用“家齐而后国治,国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理安好的重要性。

21.《大学之道》中,写修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序,使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家“身修而后家齐,家齐而后国治”。

22.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“意诚而后心正,心正而后身修”。

23.《大学之道》中,写心思端正后才能修养品性,修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序的句子是“心正而后身修,身修而后家齐”。

24.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”三句非常准确地揭示了儒学的基本精神。

25.《大学之道》中,修身的前提条件是“先正其心”,正心的前提条件是“先诚其意”。

26.《大学之道》中,用“在止于至善”来表达大学之道的最高境界。

27.《大学之道》中,治国的前提条件是“先齐其家”,齐家的前提条件是“先修其身”。

28.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。

29.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。

《老子》四章

1.了解别人很重要,认识自己更难能可贵,在《老子》四章中表达这一意思的句子是“知人者智,自知者明”。

2.《老子四章》中劝诫人不要固执己见、自以为是的两句是:“自见者不明,自是者不彰。”

3.我们常说要防患于未然,要未雨绸缪,在《老子四章》里也表达了同样的意思的句子是“为之于未有,治之于未乱”。

4.《老子》四章中指出,人们做事常常是在接近成功时候失败了,即“常于几成而败之”,如果能做到“慎终如始”,就不会失败。

5.儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,荀子在《劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《老子》中说“千里之行,始于足下”。

6.老子认为,在最后关头仍像开始的时候那样谨慎从事,就不会让事情失败的句子是:“慎终如始,则无败事。”

7.荀子在《劝学》中说“积土成山,风雨兴焉”,《老子》中也有类似的表述:“九层之台,起于累土。”这些名言都启发我们做事要从点滴做起。

8.老子以车轮为例,形象说明“有”与“无”相互依存的辩证关系的句子是:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。”

9.老子以事物脆弱时容易分离、事物细小时容易散失的现象为例,说明解决问题要做到:“为之于未有,治之于未乱。”

10.在《老子》第三十三章中关于有志和长久的精彩论述是:“强行者有志,不失其所者久。”

11.自我夸耀常常只得一时风光,难以维持。《老子》中的“自伐者无功,自矜者不长”正好说明这个道理。

12.《老子》第三十三章中的“知人者智,自知者明”,认为知己知彼才是聪明人。

13.老子在阐释治国之道时,连举三个现象说明事物是不断积累和发展的,其中以建筑为例进行阐释的句子是“九层之台,起于累土”。

14.《老子》第二十四章中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“企者不立,跨者不行”。

15.《老子》第二十四章中用“企者不立,跨者不行”来比喻急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。

16.常言道“知足常乐”,《老子》第三十三章中“知足者富”更进一步地表明知道满足的人是富有的。

17.《老子》第三十三章中, “不失其所者久,死而不亡者寿”两句表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

18.有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“为者败之,执者失之。”

19.普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“慎终如始,则无败事”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,决不松懈。

20.《老子》总是提醒世人注意观察日常事物那通常被忽视的一面。如通过观察车子、器皿、房室等日常事物,老子看到了“无”的意义,并得出“有之以为利,无之以为用”的结论。

21.《老子》中以大树为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的句子是“合抱之木生于毫末”。

22.《老子》中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:胜人者有力,自胜者强。

23.老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“民之从事,常于几成而败之”的结果。

24.《〈老子〉四章》中,“不失其所者久,死而不亡者寿”两句说明一个对自己的事业执着追求的人,人可谢世,而精神、事业、价值却可以万古长青。

25.《老子》对偏执的人、自以为是的人以及自我炫耀的人都给予了理性的警告,其中“自伐者无功,自矜者不长”两句是对自我夸耀之人的劝谏。

26.《老子》不断强调积累的重要性,先用“合抱之木”来阐述,接着又以“九层之台起于累土”来形象说理,最后指出走一千里路,是从脚下第一步开始的的道理。

27.《老子》二十四章中使用了比喻论证的论证方法,用“企者不立,跨者不行”作比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

28.《老子》四章中表明踮脚不能长久,跨不能走远的辩证关系的句子是“企者不立,跨者不行”。

29.《〈老子〉四章》中,老子认为战胜他人与战胜自己的结果不同的句子是“胜人者有力,自胜者强”。

学生版:

《〈论语〉十二章》

1.《〈论语〉十二章》中孔子认为君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害的句子是“ , ”。

2.《〈论语〉十二章》中表现文采和质朴兼备才有人格魅力的两句是“ , ”。

3.在《〈论语〉十二章》中,孔子认为仁就是要克制自己,按照礼的要求去做的句子是“ ”。

4.在《〈论语〉十二章》中,既强调榜样的良好作用,又强调自我反思的句子是:“ , ”。

5.在《论语·颜渊》中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你有仁德的句子是:“ , ”。

6.在《〈论语〉十二章》中,“ , ”两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

7、唐太宗李世民曾说“以人为镜,可以明得失”,由此可以想到《〈论语〉十二章》中的“ , ”。

8、习近平总书记强调青年人要有远大的理想和目标,要承担起实现强国梦的重大责任,曾子在《〈论语〉十二章》中也说过类似的语句:“ , ”。

9、《〈论语〉十二章》中“ , ”两句,揭示了处理人际关系的一项重要原则——将心比心,换位思考,同时体现了更强的自我责任感和道德约束力。

10、在《〈论语〉十二章》中,孔子用堆土成山这一比喻,说明功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“ ”,而能够持之以恒则是因为“ ”。

11、《〈论语〉十二章》中,孔子阐释君子应勤勉做事而谨慎言谈,并向有道德的人学习以匡正自己的句子是“ , ”。

12、《〈论语〉十二章》中,孔子强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“ , ”。

13.“你宽容一点,其实是给自己留下一片海阔天空”,这句话让我们联想起孔子在阐释“恕”这种儒家思想时所说的两句:“ , ”。

14、孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:“ , ”。

15、《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,“ , ”。

16、在《论语》十二章中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为“ ”和“ ”。

17、在《论语》十二章中,孔子教育学生要多读《诗经》、多学诗,因为学诗可以激发热情,可以提高观察力,还“ , ”,意思是还可以团结群众,抒发不满。

18、在《论语》十二章中,孔子认为实行仁德,在于自己,不在于别人的句子是: , ?

19、在《论语》十二章中,孔子用“ ”解释了颜渊什么是“仁”的从疑惑,并强调一旦做到这一点,就能达到“ ”的效果。

20、《论语·泰伯》中“ ”表明知识分子必须有远大的抱负和坚强的意志,而其原因是“ ”。

21.《礼记·中庸》说:“知、仁、勇三者,天下之达德也。”孔子在《论语·子罕》中说“ , , ”,希望自己的学生能具备这三德。

《大学之道》

1.唐代文学家韩愈《师说》中有“小学而大遗,吾未见其明也”两句,与其中的“小学”相对的是“大学”。《大学之道》阐述了大学的“三纲”,即“ , , ”。

2.《大学之道》中,写性情安和才能够思虑精详,思虑精详才能够处事合宜的句子是“ , ”。

3.《大学之道》中,写知道应达到的“至善”境界,则志向坚定不移志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

4.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“ , ”。

5.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详的句子是“ , ”。

6.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“ , ”。

7.《大学之道》中,用“物有本末,事有终始”两句指出事物都有先后次序的道理,进而说明“ , ”的观点。

8.《大学之道》中,用“ , ”两句,强调上自天子,下至平民百姓,一切都要以修身作为为人处世的根本。

9.《大学之道》论说的八目是“ ”。

10.《大学之道》中,论说古代那些要想在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家的句子是“ , ”。

11.《大学之道》中,齐家的前提条件是“ ”,修身的前提条件是“ ”。

12.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“ , ”。

13.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“ , ”。

14.《大学之道》中,指明获得知识的途径的句子是“ ”。

15.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识的句子是“ , ”。

16.《大学之道》中的“ ”说明获得知识在于推究事物的原理,而“ ”则说明推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

17.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“ , ”。

18.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“ , ”。

19.《大学之道》中,论说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚的句子是“ , ”。

20.《大学之道》中,用“ , ”两句强调家庭经营有序与国家治理安好的重要性。

21.《大学之道》中,写修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序,使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家“ , ”。

22.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“ , ”。

23.《大学之道》中,写心思端正后才能修养品性,修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序的句子是“ , ”。

24.《大学之道》中,“ , , ”三句非常准确地揭示了儒学的基本精神。

25.《大学之道》中,修身的前提条件是“ ”,正心的前提条件是“ ”。

26.《大学之道》中,用“ ”来表达大学之道的最高境界。

27.《大学之道》中,治国的前提条件是“ ”,齐家的前提条件是“ ”。

28.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是“ , , ,”。

29.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是“ , , ”。

《老子》四章

1.了解别人很重要,认识自己更难能可贵,在《老子》四章中表达这一意思的句子是“ , ”。

2.《老子四章》中劝诫人不要固执己见、自以为是的两句是:“ , ”。

3.我们常说要防患于未然,要未雨绸缪,在《老子四章》里也表达了同样的意思的句子是“ , ”。

4.《老子》四章中指出,人们做事常常是在接近成功时候失败了,即“ ”,如果能做到“ ”,就不会失败。

5.儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,荀子在《劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《老子》中说“ , ”。

6.老子认为,在最后关头仍像开始的时候那样谨慎从事,就不会让事情失败的句子是:“ , 。”

7.荀子在《劝学》中说“积土成山,风雨兴焉”,《老子》中也有类似的表述:“ , 。”这些名言都启发我们做事要从点滴做起。

8.老子以车轮为例,形象说明“有”与“无”相互依存的辩证关系的句子是:“ , , 。”

9.老子以事物脆弱时容易分离、事物细小时容易散失的现象为例,说明解决问题要做到:“ , 。”

10.在《老子》第三十三章中关于有志和长久的精彩论述是:“ , 。”

11.自我夸耀常常只得一时风光,难以维持。《老子》中的“ , ”正好说明这个道理。

12.《老子》第三十三章中的“ , ”,认为知己知彼才是聪明人。

13.老子在阐释治国之道时,连举三个现象说明事物是不断积累和发展的,其中以建筑为例进行阐释的句子是“ , ”。

14.《老子》第二十四章中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“ , ”。

15.《老子》第二十四章中用“ , ”来比喻急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。

16.常言道“知足常乐”,《老子》第三十三章中“ ”更进一步地表明知道满足的人是富有的。

17.《老子》第三十三章中, “ , ”两句表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

18.有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“ , 。”

19.普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“ , ”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,决不松懈。

20.《老子》总是提醒世人注意观察日常事物那通常被忽视的一面。如通过观察车子、器皿、房室等日常事物,老子看到了“无”的意义,并得出“ , ”的结论。

21.《老子》中以大树为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的句子是“ , ”。

22.《老子》中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是: , 。

23.老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“ , ”的结果。

24.《〈老子〉四章》中,“ , ”两句说明一个对自己的事业执着追求的人,人可谢世,而精神、事业、价值却可以万古长青。

25.《老子》对偏执的人、自以为是的人以及自我炫耀的人都给予了理性的警告,其中“ , ”两句是对自我夸耀之人的劝谏。

26.《老子》不断强调积累的重要性,先用“ ”来阐述,接着又以“ ”来形象说理,最后指出走一千里路,是从脚下第一步开始的的道理。

27.《老子》二十四章中使用了比喻论证的论证方法,用“ , ”作比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

28.《老子》四章中表明踮脚不能长久,跨不能走远的辩证关系的句子是“ , ”。

29.《〈老子〉四章》中,老子认为战胜他人与战胜自己的结果不同的句子是“ , ”。

教师版:

《〈论语〉十二章》

1.《〈论语〉十二章》中孔子认为君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害的句子是“君子喻于义,小人喻于利”。

2.《〈论语〉十二章》中表现文采和质朴兼备才有人格魅力的两句是“文质彬彬,然后君子”。

3.在《〈论语〉十二章》中,孔子认为仁就是要克制自己,按照礼的要求去做的句子是“克己复礼为仁”。

4.在《〈论语〉十二章》中,既强调榜样的良好作用,又强调自我反思的句子是:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

5.在《论语·颜渊》中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你有仁德的句子是:“一日克己复礼,天下归仁焉”。

6.在《〈论语〉十二章》中,“朝闻道,夕死可矣”两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

7、唐太宗李世民曾说“以人为镜,可以明得失”,由此可以想到《〈论语〉十二章》中的“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

8、习近平总书记强调青年人要有远大的理想和目标,要承担起实现强国梦的重大责任,曾子在《〈论语〉十二章》中也说过类似的语句:“士不可以不弘毅,任重而道远”。

9、《〈论语〉十二章》中“己所不欲,勿施于人”两句,揭示了处理人际关系的一项重要原则——将心比心,换位思考,同时体现了更强的自我责任感和道德约束力。

10、在《〈论语〉十二章》中,孔子用堆土成山这一比喻,说明功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“吾止也”,而能够持之以恒则是因为“吾往也”。

11、《〈论语〉十二章》中,孔子阐释君子应勤勉做事而谨慎言谈,并向有道德的人学习以匡正自己的句子是“敏于事而慎于言,就有道而正焉”。

12、《〈论语〉十二章》中,孔子强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“人而不仁,如礼何”。

13.“你宽容一点,其实是给自己留下一片海阔天空”,这句话让我们联想起孔子在阐释“恕”这种儒家思想时所说的两句:“己所不欲,勿施于人。”

14、孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:“君子食无求饱,居无求安。”

15、《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,“己所不欲,勿施于人。”

16、在《论语》十二章中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为“仁以为已任”和“死而后已”。

17、在《论语》十二章中,孔子教育学生要多读《诗经》、多学诗,因为学诗可以激发热情,可以提高观察力,还“可以群,可以怨”,意思是还可以团结群众,抒发不满。

18、在《论语》十二章中,孔子认为实行仁德,在于自己,不在于别人的句子是:为仁由己,而由人乎哉?

19、在《论语》十二章中,孔子用“克己复礼为仁”解释了颜渊什么是“仁”的从疑惑,并强调一旦做到这一点,就能达到“天下归仁焉”的效果。

20、《论语·泰伯》中“士不可以不弘毅”表明知识分子必须有远大的抱负和坚强的意志,而其原因是“任重而道远”。

21.《礼记·中庸》说:“知、仁、勇三者,天下之达德也。”孔子在《论语·子罕》中说“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”,希望自己的学生能具备这三德。

《大学之道》

1.唐代文学家韩愈《师说》中有“小学而大遗,吾未见其明也”两句,与其中的“小学”相对的是“大学”。《大学之道》阐述了大学的“三纲”,即“在明明德,在亲民,在止于至善”。

2.《大学之道》中,写性情安和才能够思虑精详,思虑精详才能够处事合宜的句子是“安而后能虑,虑而后能得”。

3.《大学之道》中,写知道应达到的“至善”境界,则志向坚定不移志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“知止而后有定,定而后能静”。

4.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“物有本末,事有终始”。

5.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详的句子是“静而后能安,安而后能虑”。

6.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“知所先后,则近道矣”。

7.《大学之道》中,用“物有本末,事有终始”两句指出事物都有先后次序的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

8.《大学之道》中,用“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”两句,强调上自天子,下至平民百姓,一切都要以修身作为为人处世的根本。

9.《大学之道》论说的八目是“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

10.《大学之道》中,论说古代那些要想在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家的句子是“古之欲明明德于天下者,先治其国”。

11.《大学之道》中,齐家的前提条件是“先修其身”,修身的前提条件是“先正其心”。

12.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“欲治其国者,先齐其家”。

13.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“欲正其心者,先诚其意”。

14.《大学之道》中,指明获得知识的途径的句子是“致知在格物”。

15.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识的句子是“欲诚其意者,先致其知”。

16.《大学之道》中的“致知在格物”说明获得知识在于推究事物的原理,而“物格而后知至”则说明推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

17.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“欲修其身者,先正其心”。

18.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“欲齐其家者,先修其身”。

19.《大学之道》中,论说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚的句子是“物格而后知至,知至而后意诚”。

20.《大学之道》中,用“家齐而后国治,国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理安好的重要性。

21.《大学之道》中,写修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序,使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家“身修而后家齐,家齐而后国治”。

22.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“意诚而后心正,心正而后身修”。

23.《大学之道》中,写心思端正后才能修养品性,修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序的句子是“心正而后身修,身修而后家齐”。

24.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”三句非常准确地揭示了儒学的基本精神。

25.《大学之道》中,修身的前提条件是“先正其心”,正心的前提条件是“先诚其意”。

26.《大学之道》中,用“在止于至善”来表达大学之道的最高境界。

27.《大学之道》中,治国的前提条件是“先齐其家”,齐家的前提条件是“先修其身”。

28.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。

29.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。

《老子》四章

1.了解别人很重要,认识自己更难能可贵,在《老子》四章中表达这一意思的句子是“知人者智,自知者明”。

2.《老子四章》中劝诫人不要固执己见、自以为是的两句是:“自见者不明,自是者不彰。”

3.我们常说要防患于未然,要未雨绸缪,在《老子四章》里也表达了同样的意思的句子是“为之于未有,治之于未乱”。

4.《老子》四章中指出,人们做事常常是在接近成功时候失败了,即“常于几成而败之”,如果能做到“慎终如始”,就不会失败。

5.儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,荀子在《劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《老子》中说“千里之行,始于足下”。

6.老子认为,在最后关头仍像开始的时候那样谨慎从事,就不会让事情失败的句子是:“慎终如始,则无败事。”

7.荀子在《劝学》中说“积土成山,风雨兴焉”,《老子》中也有类似的表述:“九层之台,起于累土。”这些名言都启发我们做事要从点滴做起。

8.老子以车轮为例,形象说明“有”与“无”相互依存的辩证关系的句子是:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。”

9.老子以事物脆弱时容易分离、事物细小时容易散失的现象为例,说明解决问题要做到:“为之于未有,治之于未乱。”

10.在《老子》第三十三章中关于有志和长久的精彩论述是:“强行者有志,不失其所者久。”

11.自我夸耀常常只得一时风光,难以维持。《老子》中的“自伐者无功,自矜者不长”正好说明这个道理。

12.《老子》第三十三章中的“知人者智,自知者明”,认为知己知彼才是聪明人。

13.老子在阐释治国之道时,连举三个现象说明事物是不断积累和发展的,其中以建筑为例进行阐释的句子是“九层之台,起于累土”。

14.《老子》第二十四章中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“企者不立,跨者不行”。

15.《老子》第二十四章中用“企者不立,跨者不行”来比喻急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。

16.常言道“知足常乐”,《老子》第三十三章中“知足者富”更进一步地表明知道满足的人是富有的。

17.《老子》第三十三章中, “不失其所者久,死而不亡者寿”两句表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

18.有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“为者败之,执者失之。”

19.普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“慎终如始,则无败事”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,决不松懈。

20.《老子》总是提醒世人注意观察日常事物那通常被忽视的一面。如通过观察车子、器皿、房室等日常事物,老子看到了“无”的意义,并得出“有之以为利,无之以为用”的结论。

21.《老子》中以大树为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的句子是“合抱之木生于毫末”。

22.《老子》中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:胜人者有力,自胜者强。

23.老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“民之从事,常于几成而败之”的结果。

24.《〈老子〉四章》中,“不失其所者久,死而不亡者寿”两句说明一个对自己的事业执着追求的人,人可谢世,而精神、事业、价值却可以万古长青。

25.《老子》对偏执的人、自以为是的人以及自我炫耀的人都给予了理性的警告,其中“自伐者无功,自矜者不长”两句是对自我夸耀之人的劝谏。

26.《老子》不断强调积累的重要性,先用“合抱之木”来阐述,接着又以“九层之台起于累土”来形象说理,最后指出走一千里路,是从脚下第一步开始的的道理。

27.《老子》二十四章中使用了比喻论证的论证方法,用“企者不立,跨者不行”作比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

28.《老子》四章中表明踮脚不能长久,跨不能走远的辩证关系的句子是“企者不立,跨者不行”。

29.《〈老子〉四章》中,老子认为战胜他人与战胜自己的结果不同的句子是“胜人者有力,自胜者强”。