地理中图版(2019)必修第一册1.2地球的圈层结构课件(共54张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理中图版(2019)必修第一册1.2地球的圈层结构课件(共54张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第一章 宇宙中的地球

第二节 地球的圈层结构

课程标准 运用示意图,说明地球的圈层结构。

学习目标 1.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层

方面的应用(综合思维)

2.掌握地球内部阁层的划分方法及图层特点(区域认知)

3.了解地球外部團层的组成及意义(区域认知)

探索

盒子里面是什么?

思考:1.如果请你研究地球内部的信息,这个小实验的模拟对你有什么启发

2.查找资料,看看科学家为了了解地球内部的信息,采用了哪些探测方法

对于装在盒子里无法看到的东西,我们只能用摇、拍、称重等方法,根据声音、重量等信息推测它到底是什么。

科学家主要是通过研究地震波在地球内部传播速度的变化,了解地球内部信息的。

导入新课

思考:啄木鸟是如何知道哪种树生病了?

通过用嘴敲击树木发出的声音来判断,实心树和空心树木发出的声音是不同的

思考:如何在水果店挑西瓜?

用手敲击西瓜,听听西瓜发出的声音

1盒子里面是

思考:医生如何检查病人体内病情?

B超,是用超声波进入人体内,通过不同组织对声波的不同反射特性,从而测量体内不同组织或同一组织内部不均一状态的设备。

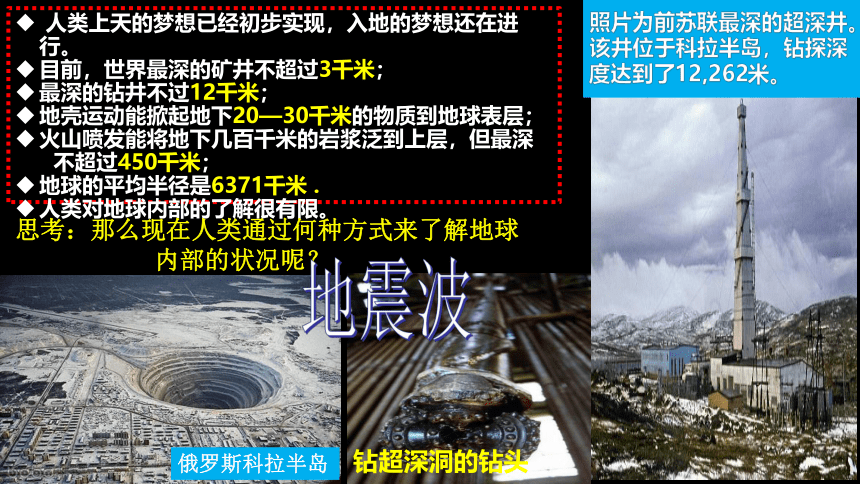

人类上天的梦想已经初步实现,入地的梦想还在进行。

目前,世界最深的矿井不超过3千米;

最深的钻井不过12千米;

地壳运动能掀起地下20—30千米的物质到地球表层;

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但最深

不超过450千米;

地球的平均半径是6371千米 .

人类对地球内部的了解很有限。

思考:那么现在人类通过何种方式来了解地球

内部的状况呢?

照片为前苏联最深的超深井。该井位于科拉半岛,钻探深度达到了12,262米。

钻超深洞的钻头

俄罗斯科拉半岛

地震波

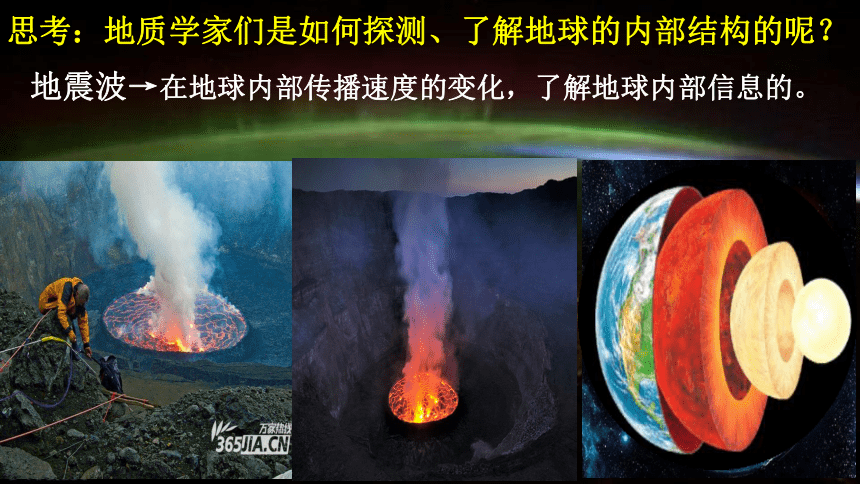

思考:地质学家们是如何探测、了解地球的内部结构的呢?

地震波→在地球内部传播速度的变化,了解地球内部信息的。

利用地震波

人工震源车:给地球做“CT”

地球的内部圈层

01

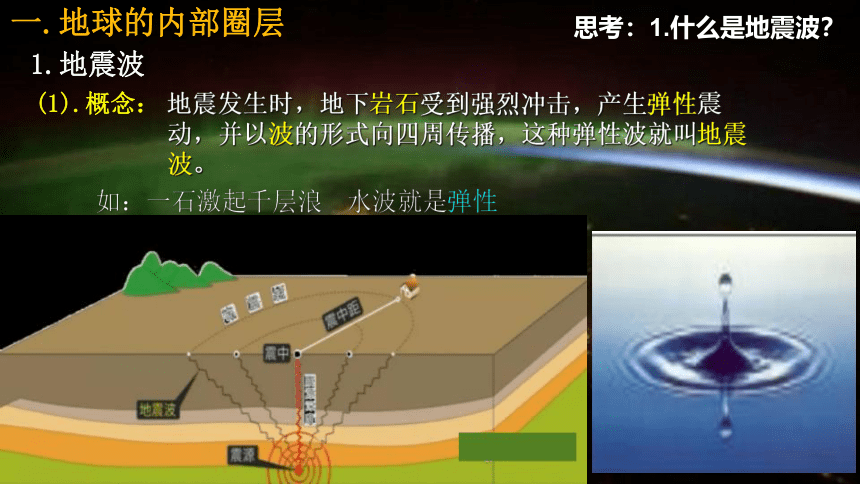

一.地球的内部圈层

思考:1.什么是地震波?

1.地震波

(1).概念:

地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫地震波。

如:一石激起千层浪 水波就是弹性波

1

地震波

纵波

(P波)

横波

(S波)

纵波(P)

上下颠簸

横波(S)

左右摇晃

纵波:质点的振动方向与波的传播方向一致的波。

横波:质点的振动方向与波的传播方向垂直的波。

纵波、横波的特点差异

横 波

纵 波

横波到达地面,人们感觉左右摇晃。

纵波到达地面,人们感觉上下颠簸;

地下

地面

地下

地面

横波到达地面,人们感觉左右摇晃。

1

莫霍界面

17km

古登堡界面

2900km

地核

(2).地震波波速的特点:

思考:1.地震波的类型及各自特点?

2.如何用地震波探测地球内部物质差异的?

1

传播速度都随所通过物质的性质而变化:

(2).地震波的分类及特性:

思考:1.地震波的类型及各自特点?

2.如何用地震波探测地球内部物质差异的?

地震波

纵波(P)

传播速度:较快

横波(S)

传播介质:可通过固体、液体、气体传播。

上下颠簸

传播速度:较慢

传播介质:只能通过固体传播。

左右摇晃

地壳

地慢

外核

探究思考:

当发生地震时,陆地上的人们会有什么感觉 如果是在海洋上的航行者会有什么感觉呢?

陆地上的人们首先感受到的是上下颠簸,然后是左右摇晃;而海洋上的人只能感受到上下颠簸。

因为纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波只能在固态中传播。

1

2.不连续面及地震波速变化:

思考:1.什么是不连续面?

2. 地震波传播速度在传播过

程中发生几次明显的变化?

(1) 概念:地球内部地震波传播速度发生突然变化的面,

叫做不连续面。

(2)两个不连续面及波速变化:

第1次变化

都明显加快

纵波速度突然下降,

横波完全消失

莫霍界面

地壳

上地幔

下地幔

外核

内核

不连续面 地下深度 波速变化

莫霍界面 平均17千 米处 纵波和横波波速都明显加快。

古登堡 界面 2900 千米处 纵波波速突然下降,

横波完全消失

第2次变化

莫霍面

1909年,克罗地亚地震学家莫霍洛维契奇研究地震时发现,地震波传播速度突然加快出现的深度,在大陆之下平均为30~40千米,在大洋之下平均为5~10千米。为了纪念他,人们将这个界面命名为莫霍洛维契奇面,简称莫霍面。

莫霍洛维契奇

1914年,德国地球物理学家古登堡发现,在地下2900千米处地震波的传播速度明显下降(纵波速度下降,横波完全消失),后来证实这里是地幔与地核的分界面。人们将这个界面称为古登堡面。

古登堡面

本诺·古登堡

1

3.地球内部圈层结构:

思考:地球内部圈层依据什么划分的?各圈层有何特点?

(1)划分依据:

根据地震波在地下不同深度传播速

度的变化。

(2)地球内部圈层:

分为地壳、地幔、地核三层:

地壳

范围:地表—莫霍面(地下17千米)之间

物质组成:岩石

大陆地壳:较厚(39—41千米)

上层:硅铝层,密度小

下层:硅镁层,密度大

厚度:不一.

平均17千米

大洋地壳:较薄(5—10千米)

地壳

大陆地壳

大洋地壳

地幔

莫霍界面

硅铝层(密度较小)

硅镁层(密度大)

1

1

大洋地壳部分较薄(5—10千米)

大陆地壳部分较厚(39—41千米),各处差异大

1

1

地壳

地

慢

范围:莫霍面—古登堡面之间

物质组成:固态物质

厚度:17—2900千米

上地幔:17—1000千米

下地幔:1000—2900千米

软流层:上地幔上部(60—400千米);

物质处于熔融状态,是岩浆的发源地。

岩石圈=地壳+上地幔顶部(17—60千米)=软流层以上部分;

思考:1.地幔有多厚?有什么特点?

2.岩石圈和地壳有什区别和联系

3.岩浆发源于地球的哪个圈层

岩石圈=地壳+上地幔顶部(17—60千米)=软流层以上部分;

1

下图为火山喷发图片。读图完成题。

1:组成该山体岩石的物质直接来自

随堂演练

A.地表 B.地壳C.地壳下部 D.地幔

D

读 “地球内部圈层局部示意图”,

完成2题。

2.图中正确表示岩石圈的序号是

A.① B.② C.③ D.④

C

1密度

地核

范围:古登堡面—地心(6371千米)之间

物质组成:主要由铁、镍组成

地核

外核:液态→可能为熔融状态

内核:固态→铁、镍组成的固体金属球;

温度高,压力和密度极大。

思考:1.地核有多厚?

由什么物质组成的?

2.组成内外核的物质是

什么形态?

地球内部圈层结构:

1

随堂演练

下图是“地震波速度和地球构造图”,据图完成1~3题。

1.关于地震波的叙述,正确的是

A. ④能通过固体、液体,③只能通过液体

B. ④传到②时,波速突然下降

C. ④和③在①中波速明显减小

D. ①②均为固体,所以纵波和横波都能通过

4. ①上下两侧名称分别为

地幔和地壳 B. 岩石圈和地壳

C. 地幔和地核 D. 地壳和地幔

5. 从地壳到地心

A. 压力越来越大 B. 温度越来越低

C. 密度越来越小 D. 波速越来越快

B

D

A

1

埃塞俄比亚东北部阿法尔地区,自2005年有两座火山喷发后就形成了不到1千米的裂缝,但迄今裂缝全长已达60千米,最宽处8米,该地已经成为科学家们见证海洋形成的天然实验室。据此,完成1~2题。

1.阿法尔地区的裂缝形成于火山喷发之后,裂缝

中的火山组成物质都来自地球内部的( )

A.地幔 B.地核

C.地壳 D.岩石圈

2.裂缝从1千米延长到60千米,非洲大陆也可能

一分为二,这些直接改变的是地球圈层中的( )

A.岩石圈 B.大气圈

C.生物圈 D.水圈

A

A

即时演练

1

地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏。

3.下列四幅“地震波示意图”中,表示海底可能储藏石油的

是( )图

A.① B② C③ D④

A

02

地球的外部圈层

包括大气圈、水圈、生物圈

这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生态和发展的自然环境

二.地球的外部圈层

大气圈、水圈、生物圈、岩石圈相互交错、相互影响,构成地球上最具活力的外部圈层。

指环绕地球的气体圈层,其下部边界为地球的海陆表面→“地球的外衣”。

1.大气圈

(1)概念:

思考:什么是大气圈?

大气上界的高度是多少?

由什么物质组成的?

(2)范围:

地面→高空2000—3000千米高度(大气上界)

(3)组成:

气体和悬浮物,

主要成分是氮和氧。

大气上界

2000—3000千米

(4)密度:

大气密度随高度增加而逐渐减小;大气

上界密度与星际空间密度非常相近。

思考:大气密度随海拔升高有什么变化特点

20km

50km

85km

690km

2000—3000km

大气密度随高度增加而逐渐降低

低层大气的物质组成

干洁空气

水 汽

固体杂质

干洁空气、水汽、固体杂质

干洁空气

氮(N2):78%,构成生物体的基本元素

)

)

氧(O2):21%,一切生物生命活动必需的物质)

二氧化碳CO2):绿色植物光合作用的原料;对地面有保温作用。

O3:吸收太阳紫外线,使地球生物免受紫外线伤害。

2.水圈

思考:什么是水圈?

由哪些水体组成的?

(1)概念:

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。

(2)组成:

地表水(河湖海)+地下水+大气水+生物水等

海洋水

陆地水

大气水

地表水

地下水

冰川水

河流水

湖泊水

生物水

(3)水圈的主体:

海洋

地球上的水

(3)地球上的水

海洋咸水:97%

淡水:3%

绝大部分储存于:南北两极和高山冰川以及

深层地下水中 (占2/3)

目前,人类可直接利用的淡水资源:

主要是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。

水资源:指陆地上各种可以被人们利用的淡水资源

水圈由固、液、气三态水共同组成,按存在的位置和状态分为海洋水、陆地水、大气水和生物水,水圈没有一个完整的形状,因此说它是不规则的;地球上的各种水体又通过自然

界物质的循环相互联系、相互转化,所以说水圈又是连续的。

思考:为什说水圈是一个连续的不规则圈层?

①水圈由固、液、气三态水共同组成,按存在的位置和状态分为海洋水、

陆地水、大气水和生物水,水圈没有一个完整的形状,因此说它是不

规则的;

②地球上的各种水体又通过自然界的物质循环相互联系、相互转化,所

以说水圈又是连续的。

3.生物圈

思考:什么是生物圈?地球

上生物圈的范围有多大?

(1)概念:

广义:地表生物及其生存环境的总称。

狭义:指生物本身。

(2)范围:

存在于大气圈的底部.水圈的全部、

岩石圈的上部;

核心:集中在地面以上100米至水

面以下200米之间。

大气圈下层

岩石圈上层

整个水圈

生物圈

思考:生物圈有什么特点?

(3)生物圈的特点

①地球上非常活跃的圈层。

②不单独占有空间。

③是大气圈、水圈、岩石圈相互渗透、

相互影响的结果。

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层?

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层

思考:为什么说生物圈是自

然地理环境系统中最活跃

的圈层?

总结:

地球的圈层结构:

内部圈层

地震波:概念、特点、分类

外部圈层

大气圈及其特点

不连续面及地震波速变化

地球内部圈层:地壳、地幔、地核

水圈及其特点

生物圈及其特点

归纳:大气圈、水圈、生物圈特点与联系

外部圈层 概念 组成 其他 相互关系

大气圈 由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统 气体的悬浮物,主要成分是氮和氧 是地球自然环境的重要组成部分 相互影响,相互制约

水圈 地球表层水体构成的连续但不规则的圈层 地表水、地下水、大气水、生物水等 水圈里的水处于不间断的循环运动之中 生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物及其生存环境 生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响 随堂演练

地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。读“地球圈层构造示意图”。完成下面小题。

1.图中A、B、C所示的圈层分别是( )

A.水圈、生物圈、岩石圈

B.生物圈、岩石圈、水圈

C.生物圈、水圈、岩石圈

D.岩石圈、水圈、生物圈

2.2019年贵州大泥石流的形成过程主要与哪些圈层有关 ( )

A.A和B B.B和C C.A和C D.A、B、C

C

D

下图为西藏至准噶尔盆地的地形与莫霍面剖面示意图。据此完成3~ 4 题。

3.图中从昆仑山脉到天山山脉,地壳厚度

变化趋势是 ( )

A. 逐渐减小 B. 逐渐增大

C. 先增大后减小 D.先减小后增大

4.地震波中纵波经过图中甲点时,波速 ( )

A. 增大 B. 减小 C. 消失 D. 不变

D

A

下图是地球圈层间的物质交换示意图,图中序号①②③④代表四大圈层,回答3-4题。

3.图中序号依次是

A.大气圈、水圈、岩石圈、生物圈

B.岩石圈、大气圈、生物圈、水圈

C.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

D.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

4.“落花不是无情物,化作春泥更护花”,反映的圈层关

系是

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

C

B

据图及所学有关地理原理,完成下列小题。

5. b圈层的主体是

A. 河流 B. 湖泊 C. 冰川 D. 海洋

6. a、b、c、d四圈层中不断转化和循环

运动最明显的是

A. D B. b C. a D. c

7. 岩石圈的下界在

A. 莫霍界面 B. 古登堡界面

C. 软流层上界 D. 下地幔上界

D

B

C

雾凇,俗称树挂,是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的乳白色冰晶沉积物,是非常难得的自然奇观。雾凇景观以吉林雾凇最为有名。下图为吉林雾凇景观图。据此完成8 ~ 9 题。

8.雾凇的形成,体现的地球圈层数量有 ( )

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

9.构成雾凇景观的核心要素所属地球圈层的主体是 ( )

A. 海洋 B.空气 C.岩石 D.植物

C.

A

10.读右图,回答问题。

(1)地球内部圈层的名称:A和B是______,A和B+C是________,D是________,C+D+E是______的一部分。

(2)不连续界面:F为___________。

(3)地震波在经过F时速度发生的变化是

(4)A和B厚度不均的原因是

地壳

岩石圈

软流层

地幔

地震波(纵波和横波)传播速度明显加快

地壳的厚度不均,A是大陆地壳,

B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄

案例探究:

“生物圈2号”

3.美国“生物圈2号”实验的失败说明了什么问题?

思考:1.“生物圈2号”涉及了哪几个圈层

涉及大气圈、生物圈、岩石圈、水圈

2.导致这个实验失败的主要原因是什么?

①因为土壤中有机质被氧化,导致整个系统内部氧

气总量下降,产生的二氧化碳被建造时建筑的混凝

土吸收,没有进入循环。

②生物圈内光合作用能力不够,密闭容器内的二氧化

碳含量上升,比地球上正常含量高出10倍以上,不足

以维持研究者的生命;

③此外“生物圈2号”中降雨失控、多数动物灭绝,

为植物传播花粉的昆虫全部死亡等也是“生物圈

2号”失败的原因。

在现有的技术条件下,人类不可能脱离地球环境而生存,也无法建立适合

人类长期生存的人造环境。生物圈是人类和其他生物共同生活的唯一家园。

作业题

1(1)地壳、地幔和地核是根据什么划分的?

根据地震波在不同物质中传播速度不同,可以对地球的内部构造进行划分。

(其他方法:静态超高压技术等)

(2)岩石圈和地壳是什么关系?

地壳和上地幔顶部合称岩石圈。

岩石圈包括地壳,

地壳是岩石圈的一部分。

2.绘制示意图,什么大气圈、水圈、生物圈之间的关系

见下面几个图:三个圈层在高空和内部,基本是上下平行分布的,在地球表面附近,各个圈层相互渗透、相互重叠。

质量最小的一层是生物圈。

其它特点:生物圈并不单独占有空间,而是存在于大气圈下层,整个水圈和岩石圈上部。生物大部分集中在地上100米至水面以下200米之间,是生物圈的核心。

3.地球的外部圈层中,哪一个圈层质量最小?

这个圈层还有什么特点?

谢谢观看!

第一章 宇宙中的地球

第二节 地球的圈层结构

课程标准 运用示意图,说明地球的圈层结构。

学习目标 1.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层

方面的应用(综合思维)

2.掌握地球内部阁层的划分方法及图层特点(区域认知)

3.了解地球外部團层的组成及意义(区域认知)

探索

盒子里面是什么?

思考:1.如果请你研究地球内部的信息,这个小实验的模拟对你有什么启发

2.查找资料,看看科学家为了了解地球内部的信息,采用了哪些探测方法

对于装在盒子里无法看到的东西,我们只能用摇、拍、称重等方法,根据声音、重量等信息推测它到底是什么。

科学家主要是通过研究地震波在地球内部传播速度的变化,了解地球内部信息的。

导入新课

思考:啄木鸟是如何知道哪种树生病了?

通过用嘴敲击树木发出的声音来判断,实心树和空心树木发出的声音是不同的

思考:如何在水果店挑西瓜?

用手敲击西瓜,听听西瓜发出的声音

1盒子里面是

思考:医生如何检查病人体内病情?

B超,是用超声波进入人体内,通过不同组织对声波的不同反射特性,从而测量体内不同组织或同一组织内部不均一状态的设备。

人类上天的梦想已经初步实现,入地的梦想还在进行。

目前,世界最深的矿井不超过3千米;

最深的钻井不过12千米;

地壳运动能掀起地下20—30千米的物质到地球表层;

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但最深

不超过450千米;

地球的平均半径是6371千米 .

人类对地球内部的了解很有限。

思考:那么现在人类通过何种方式来了解地球

内部的状况呢?

照片为前苏联最深的超深井。该井位于科拉半岛,钻探深度达到了12,262米。

钻超深洞的钻头

俄罗斯科拉半岛

地震波

思考:地质学家们是如何探测、了解地球的内部结构的呢?

地震波→在地球内部传播速度的变化,了解地球内部信息的。

利用地震波

人工震源车:给地球做“CT”

地球的内部圈层

01

一.地球的内部圈层

思考:1.什么是地震波?

1.地震波

(1).概念:

地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫地震波。

如:一石激起千层浪 水波就是弹性波

1

地震波

纵波

(P波)

横波

(S波)

纵波(P)

上下颠簸

横波(S)

左右摇晃

纵波:质点的振动方向与波的传播方向一致的波。

横波:质点的振动方向与波的传播方向垂直的波。

纵波、横波的特点差异

横 波

纵 波

横波到达地面,人们感觉左右摇晃。

纵波到达地面,人们感觉上下颠簸;

地下

地面

地下

地面

横波到达地面,人们感觉左右摇晃。

1

莫霍界面

17km

古登堡界面

2900km

地核

(2).地震波波速的特点:

思考:1.地震波的类型及各自特点?

2.如何用地震波探测地球内部物质差异的?

1

传播速度都随所通过物质的性质而变化:

(2).地震波的分类及特性:

思考:1.地震波的类型及各自特点?

2.如何用地震波探测地球内部物质差异的?

地震波

纵波(P)

传播速度:较快

横波(S)

传播介质:可通过固体、液体、气体传播。

上下颠簸

传播速度:较慢

传播介质:只能通过固体传播。

左右摇晃

地壳

地慢

外核

探究思考:

当发生地震时,陆地上的人们会有什么感觉 如果是在海洋上的航行者会有什么感觉呢?

陆地上的人们首先感受到的是上下颠簸,然后是左右摇晃;而海洋上的人只能感受到上下颠簸。

因为纵波传播速度快,可在固、液、气三态物质中传播,而横波只能在固态中传播。

1

2.不连续面及地震波速变化:

思考:1.什么是不连续面?

2. 地震波传播速度在传播过

程中发生几次明显的变化?

(1) 概念:地球内部地震波传播速度发生突然变化的面,

叫做不连续面。

(2)两个不连续面及波速变化:

第1次变化

都明显加快

纵波速度突然下降,

横波完全消失

莫霍界面

地壳

上地幔

下地幔

外核

内核

不连续面 地下深度 波速变化

莫霍界面 平均17千 米处 纵波和横波波速都明显加快。

古登堡 界面 2900 千米处 纵波波速突然下降,

横波完全消失

第2次变化

莫霍面

1909年,克罗地亚地震学家莫霍洛维契奇研究地震时发现,地震波传播速度突然加快出现的深度,在大陆之下平均为30~40千米,在大洋之下平均为5~10千米。为了纪念他,人们将这个界面命名为莫霍洛维契奇面,简称莫霍面。

莫霍洛维契奇

1914年,德国地球物理学家古登堡发现,在地下2900千米处地震波的传播速度明显下降(纵波速度下降,横波完全消失),后来证实这里是地幔与地核的分界面。人们将这个界面称为古登堡面。

古登堡面

本诺·古登堡

1

3.地球内部圈层结构:

思考:地球内部圈层依据什么划分的?各圈层有何特点?

(1)划分依据:

根据地震波在地下不同深度传播速

度的变化。

(2)地球内部圈层:

分为地壳、地幔、地核三层:

地壳

范围:地表—莫霍面(地下17千米)之间

物质组成:岩石

大陆地壳:较厚(39—41千米)

上层:硅铝层,密度小

下层:硅镁层,密度大

厚度:不一.

平均17千米

大洋地壳:较薄(5—10千米)

地壳

大陆地壳

大洋地壳

地幔

莫霍界面

硅铝层(密度较小)

硅镁层(密度大)

1

1

大洋地壳部分较薄(5—10千米)

大陆地壳部分较厚(39—41千米),各处差异大

1

1

地壳

地

慢

范围:莫霍面—古登堡面之间

物质组成:固态物质

厚度:17—2900千米

上地幔:17—1000千米

下地幔:1000—2900千米

软流层:上地幔上部(60—400千米);

物质处于熔融状态,是岩浆的发源地。

岩石圈=地壳+上地幔顶部(17—60千米)=软流层以上部分;

思考:1.地幔有多厚?有什么特点?

2.岩石圈和地壳有什区别和联系

3.岩浆发源于地球的哪个圈层

岩石圈=地壳+上地幔顶部(17—60千米)=软流层以上部分;

1

下图为火山喷发图片。读图完成题。

1:组成该山体岩石的物质直接来自

随堂演练

A.地表 B.地壳C.地壳下部 D.地幔

D

读 “地球内部圈层局部示意图”,

完成2题。

2.图中正确表示岩石圈的序号是

A.① B.② C.③ D.④

C

1密度

地核

范围:古登堡面—地心(6371千米)之间

物质组成:主要由铁、镍组成

地核

外核:液态→可能为熔融状态

内核:固态→铁、镍组成的固体金属球;

温度高,压力和密度极大。

思考:1.地核有多厚?

由什么物质组成的?

2.组成内外核的物质是

什么形态?

地球内部圈层结构:

1

随堂演练

下图是“地震波速度和地球构造图”,据图完成1~3题。

1.关于地震波的叙述,正确的是

A. ④能通过固体、液体,③只能通过液体

B. ④传到②时,波速突然下降

C. ④和③在①中波速明显减小

D. ①②均为固体,所以纵波和横波都能通过

4. ①上下两侧名称分别为

地幔和地壳 B. 岩石圈和地壳

C. 地幔和地核 D. 地壳和地幔

5. 从地壳到地心

A. 压力越来越大 B. 温度越来越低

C. 密度越来越小 D. 波速越来越快

B

D

A

1

埃塞俄比亚东北部阿法尔地区,自2005年有两座火山喷发后就形成了不到1千米的裂缝,但迄今裂缝全长已达60千米,最宽处8米,该地已经成为科学家们见证海洋形成的天然实验室。据此,完成1~2题。

1.阿法尔地区的裂缝形成于火山喷发之后,裂缝

中的火山组成物质都来自地球内部的( )

A.地幔 B.地核

C.地壳 D.岩石圈

2.裂缝从1千米延长到60千米,非洲大陆也可能

一分为二,这些直接改变的是地球圈层中的( )

A.岩石圈 B.大气圈

C.生物圈 D.水圈

A

A

即时演练

1

地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏。

3.下列四幅“地震波示意图”中,表示海底可能储藏石油的

是( )图

A.① B② C③ D④

A

02

地球的外部圈层

包括大气圈、水圈、生物圈

这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生态和发展的自然环境

二.地球的外部圈层

大气圈、水圈、生物圈、岩石圈相互交错、相互影响,构成地球上最具活力的外部圈层。

指环绕地球的气体圈层,其下部边界为地球的海陆表面→“地球的外衣”。

1.大气圈

(1)概念:

思考:什么是大气圈?

大气上界的高度是多少?

由什么物质组成的?

(2)范围:

地面→高空2000—3000千米高度(大气上界)

(3)组成:

气体和悬浮物,

主要成分是氮和氧。

大气上界

2000—3000千米

(4)密度:

大气密度随高度增加而逐渐减小;大气

上界密度与星际空间密度非常相近。

思考:大气密度随海拔升高有什么变化特点

20km

50km

85km

690km

2000—3000km

大气密度随高度增加而逐渐降低

低层大气的物质组成

干洁空气

水 汽

固体杂质

干洁空气、水汽、固体杂质

干洁空气

氮(N2):78%,构成生物体的基本元素

)

)

氧(O2):21%,一切生物生命活动必需的物质)

二氧化碳CO2):绿色植物光合作用的原料;对地面有保温作用。

O3:吸收太阳紫外线,使地球生物免受紫外线伤害。

2.水圈

思考:什么是水圈?

由哪些水体组成的?

(1)概念:

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。

(2)组成:

地表水(河湖海)+地下水+大气水+生物水等

海洋水

陆地水

大气水

地表水

地下水

冰川水

河流水

湖泊水

生物水

(3)水圈的主体:

海洋

地球上的水

(3)地球上的水

海洋咸水:97%

淡水:3%

绝大部分储存于:南北两极和高山冰川以及

深层地下水中 (占2/3)

目前,人类可直接利用的淡水资源:

主要是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。

水资源:指陆地上各种可以被人们利用的淡水资源

水圈由固、液、气三态水共同组成,按存在的位置和状态分为海洋水、陆地水、大气水和生物水,水圈没有一个完整的形状,因此说它是不规则的;地球上的各种水体又通过自然

界物质的循环相互联系、相互转化,所以说水圈又是连续的。

思考:为什说水圈是一个连续的不规则圈层?

①水圈由固、液、气三态水共同组成,按存在的位置和状态分为海洋水、

陆地水、大气水和生物水,水圈没有一个完整的形状,因此说它是不

规则的;

②地球上的各种水体又通过自然界的物质循环相互联系、相互转化,所

以说水圈又是连续的。

3.生物圈

思考:什么是生物圈?地球

上生物圈的范围有多大?

(1)概念:

广义:地表生物及其生存环境的总称。

狭义:指生物本身。

(2)范围:

存在于大气圈的底部.水圈的全部、

岩石圈的上部;

核心:集中在地面以上100米至水

面以下200米之间。

大气圈下层

岩石圈上层

整个水圈

生物圈

思考:生物圈有什么特点?

(3)生物圈的特点

①地球上非常活跃的圈层。

②不单独占有空间。

③是大气圈、水圈、岩石圈相互渗透、

相互影响的结果。

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层?

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层

思考:为什么说生物圈是自

然地理环境系统中最活跃

的圈层?

总结:

地球的圈层结构:

内部圈层

地震波:概念、特点、分类

外部圈层

大气圈及其特点

不连续面及地震波速变化

地球内部圈层:地壳、地幔、地核

水圈及其特点

生物圈及其特点

归纳:大气圈、水圈、生物圈特点与联系

外部圈层 概念 组成 其他 相互关系

大气圈 由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统 气体的悬浮物,主要成分是氮和氧 是地球自然环境的重要组成部分 相互影响,相互制约

水圈 地球表层水体构成的连续但不规则的圈层 地表水、地下水、大气水、生物水等 水圈里的水处于不间断的循环运动之中 生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物及其生存环境 生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响 随堂演练

地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。读“地球圈层构造示意图”。完成下面小题。

1.图中A、B、C所示的圈层分别是( )

A.水圈、生物圈、岩石圈

B.生物圈、岩石圈、水圈

C.生物圈、水圈、岩石圈

D.岩石圈、水圈、生物圈

2.2019年贵州大泥石流的形成过程主要与哪些圈层有关 ( )

A.A和B B.B和C C.A和C D.A、B、C

C

D

下图为西藏至准噶尔盆地的地形与莫霍面剖面示意图。据此完成3~ 4 题。

3.图中从昆仑山脉到天山山脉,地壳厚度

变化趋势是 ( )

A. 逐渐减小 B. 逐渐增大

C. 先增大后减小 D.先减小后增大

4.地震波中纵波经过图中甲点时,波速 ( )

A. 增大 B. 减小 C. 消失 D. 不变

D

A

下图是地球圈层间的物质交换示意图,图中序号①②③④代表四大圈层,回答3-4题。

3.图中序号依次是

A.大气圈、水圈、岩石圈、生物圈

B.岩石圈、大气圈、生物圈、水圈

C.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

D.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

4.“落花不是无情物,化作春泥更护花”,反映的圈层关

系是

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

C

B

据图及所学有关地理原理,完成下列小题。

5. b圈层的主体是

A. 河流 B. 湖泊 C. 冰川 D. 海洋

6. a、b、c、d四圈层中不断转化和循环

运动最明显的是

A. D B. b C. a D. c

7. 岩石圈的下界在

A. 莫霍界面 B. 古登堡界面

C. 软流层上界 D. 下地幔上界

D

B

C

雾凇,俗称树挂,是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的乳白色冰晶沉积物,是非常难得的自然奇观。雾凇景观以吉林雾凇最为有名。下图为吉林雾凇景观图。据此完成8 ~ 9 题。

8.雾凇的形成,体现的地球圈层数量有 ( )

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

9.构成雾凇景观的核心要素所属地球圈层的主体是 ( )

A. 海洋 B.空气 C.岩石 D.植物

C.

A

10.读右图,回答问题。

(1)地球内部圈层的名称:A和B是______,A和B+C是________,D是________,C+D+E是______的一部分。

(2)不连续界面:F为___________。

(3)地震波在经过F时速度发生的变化是

(4)A和B厚度不均的原因是

地壳

岩石圈

软流层

地幔

地震波(纵波和横波)传播速度明显加快

地壳的厚度不均,A是大陆地壳,

B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄

案例探究:

“生物圈2号”

3.美国“生物圈2号”实验的失败说明了什么问题?

思考:1.“生物圈2号”涉及了哪几个圈层

涉及大气圈、生物圈、岩石圈、水圈

2.导致这个实验失败的主要原因是什么?

①因为土壤中有机质被氧化,导致整个系统内部氧

气总量下降,产生的二氧化碳被建造时建筑的混凝

土吸收,没有进入循环。

②生物圈内光合作用能力不够,密闭容器内的二氧化

碳含量上升,比地球上正常含量高出10倍以上,不足

以维持研究者的生命;

③此外“生物圈2号”中降雨失控、多数动物灭绝,

为植物传播花粉的昆虫全部死亡等也是“生物圈

2号”失败的原因。

在现有的技术条件下,人类不可能脱离地球环境而生存,也无法建立适合

人类长期生存的人造环境。生物圈是人类和其他生物共同生活的唯一家园。

作业题

1(1)地壳、地幔和地核是根据什么划分的?

根据地震波在不同物质中传播速度不同,可以对地球的内部构造进行划分。

(其他方法:静态超高压技术等)

(2)岩石圈和地壳是什么关系?

地壳和上地幔顶部合称岩石圈。

岩石圈包括地壳,

地壳是岩石圈的一部分。

2.绘制示意图,什么大气圈、水圈、生物圈之间的关系

见下面几个图:三个圈层在高空和内部,基本是上下平行分布的,在地球表面附近,各个圈层相互渗透、相互重叠。

质量最小的一层是生物圈。

其它特点:生物圈并不单独占有空间,而是存在于大气圈下层,整个水圈和岩石圈上部。生物大部分集中在地上100米至水面以下200米之间,是生物圈的核心。

3.地球的外部圈层中,哪一个圈层质量最小?

这个圈层还有什么特点?

谢谢观看!