地理湘教版(2019)必修第一册1.3地球的圈层结构课件(共57张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修第一册1.3地球的圈层结构课件(共57张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-02 08:29:39 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

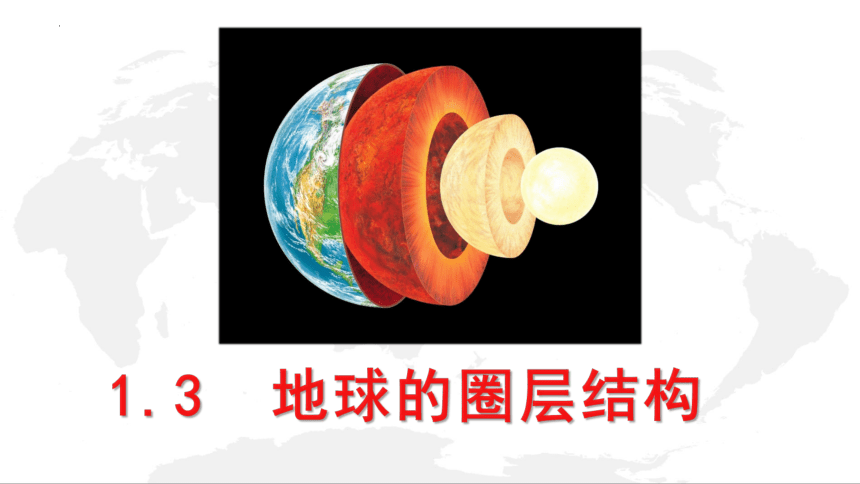

1.3 地球的圈层结构

学习目标

一.地球的内部圈层

运用资料,说明地震的成因、危害及防御措施。

了解地震波及传播特点。

理解并掌握地球内部圈层的划分依据、各层的特点。(重点)

二.地球的外部圈层

明确地球外部圈层的组成,各圈层的主要作用及圈层间的相互关系。

课标要求

运用示意图,说明地球的圈层结构。

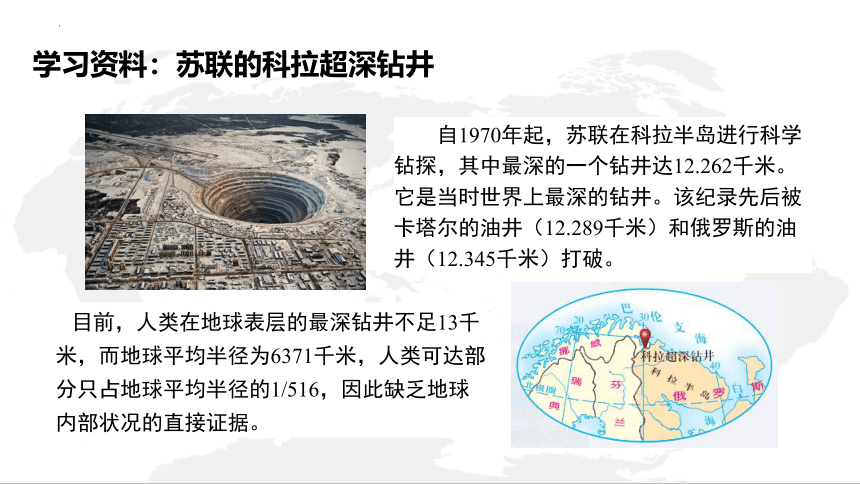

目前,人类在地球表层的最深钻井不足13千米,而地球平均半径为6371千米,人类可达部分只占地球平均半径的1/516,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

自1970年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12.262千米。它是当时世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12.289千米)和俄罗斯的油井(12.345千米)打破。

学习资料:苏联的科拉超深钻井

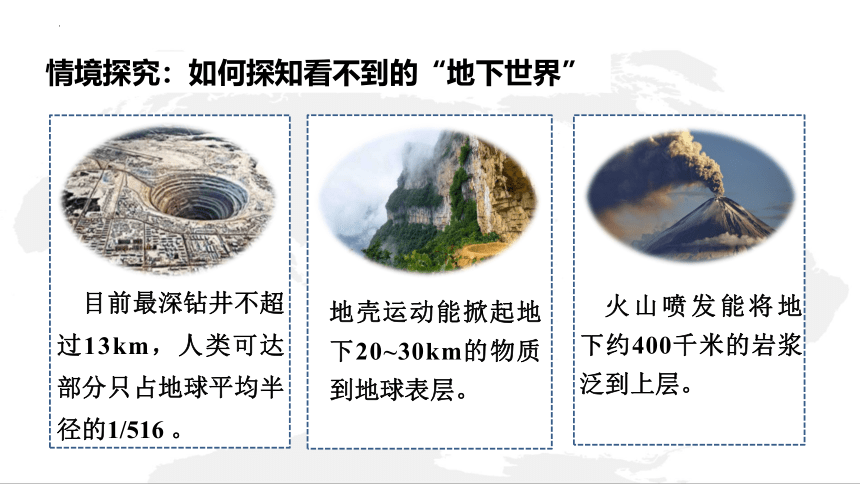

情境探究:如何探知看不到的“地下世界”

目前最深钻井不超过13km,人类可达部分只占地球平均半径的1/516 。

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但最深不超过450km。

地壳运动能掀起地下20~30km的物质到地球表层。

火山喷发能将地下约400千米的岩浆泛到上层。

一、地震和地震波

地壳

内力作用

超过岩石承受限度

破裂

内能释放

地震波

地面振动(地震)

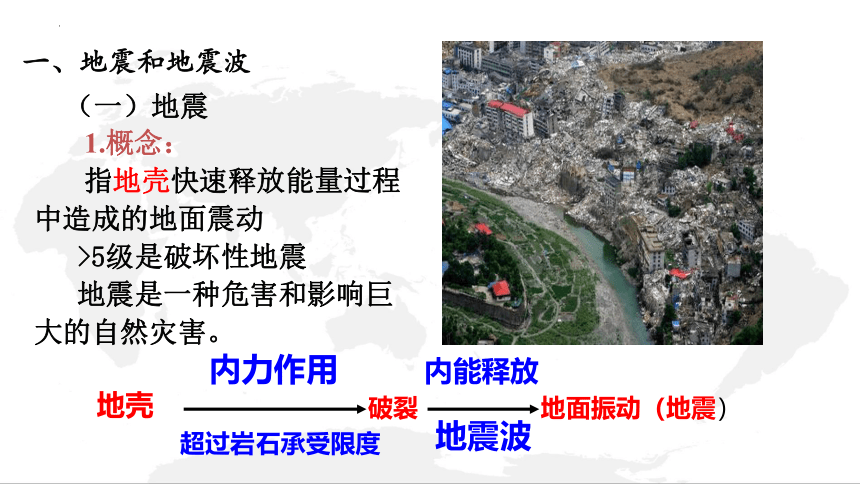

1.概念:

指地壳快速释放能量过程中造成的地面震动

>5级是破坏性地震

地震是一种危害和影响巨大的自然灾害。

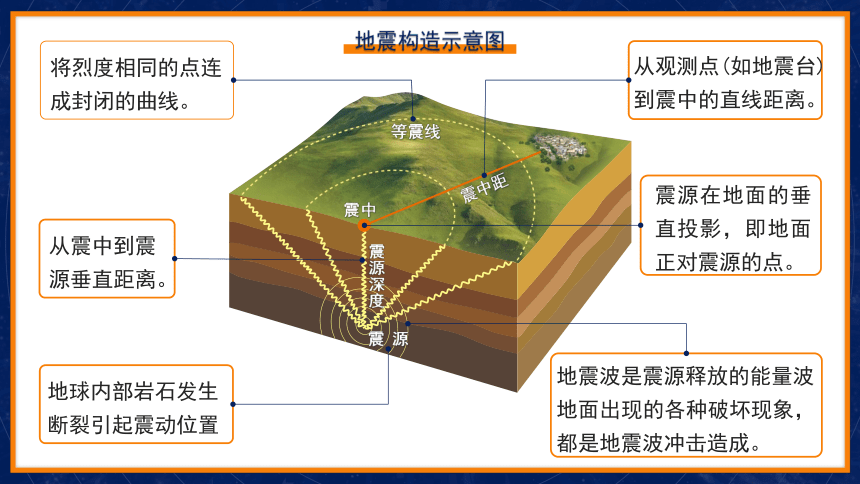

(一)地震

震源

震中距

震源深度

地震波

表示地震能量大小的等级

一次地震,震级只有一个

震级每增加1级,能量约增加30倍

2、震级

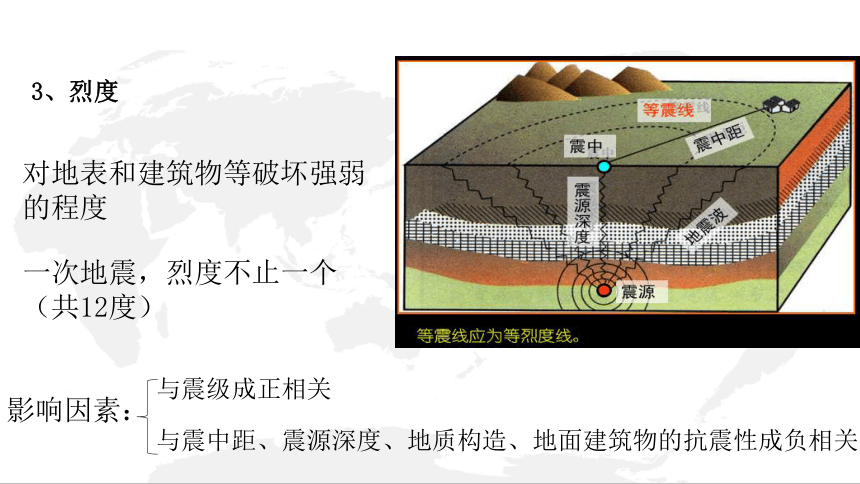

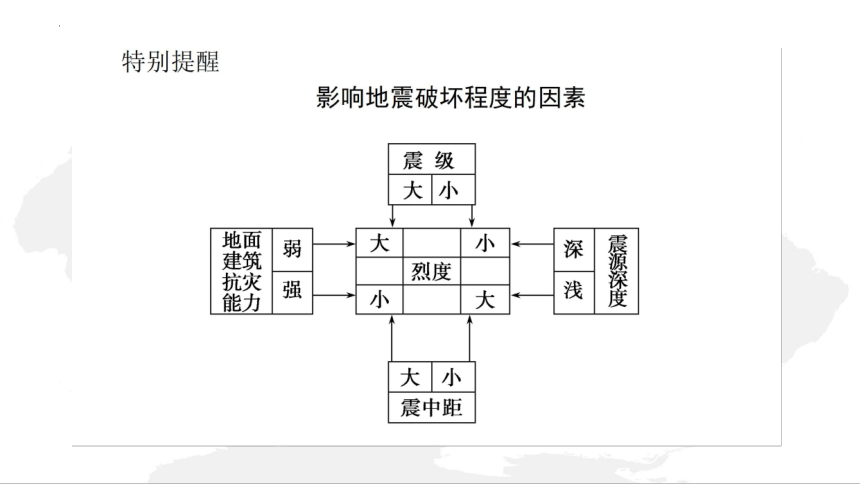

3、烈度

对地表和建筑物等破坏强弱的程度

一次地震,烈度不止一个(共12度)

影响因素:

与震级成正相关

与震中距、震源深度、地质构造、地面建筑物的抗震性成负相关

震源深度

震中

等震线

震中距

震 源

将烈度相同的点连成封闭的曲线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离。

震源在地面的垂直投影,即地面正对震源的点。

从震中到震源垂直距离。

地球内部岩石发生断裂引起震动位置

地震波是震源释放的能量波

地面出现的各种破坏现象,都是地震波冲击造成。

地震构造示意图

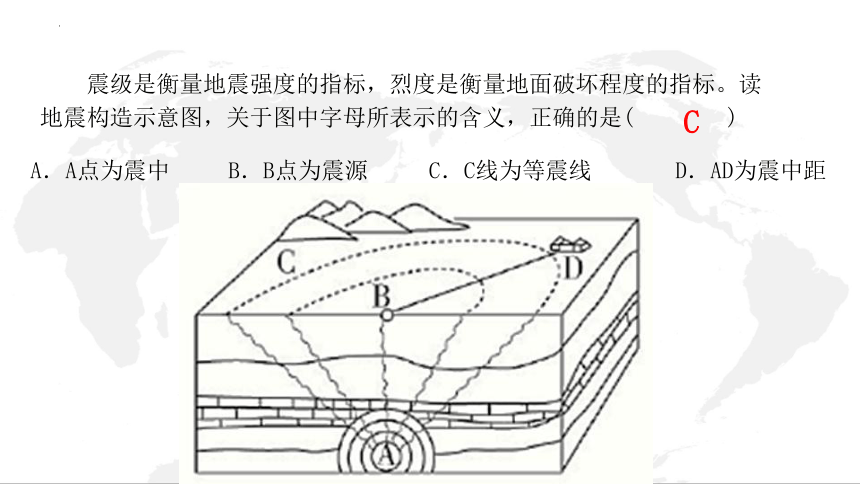

震级是衡量地震强度的指标,烈度是衡量地面破坏程度的指标。读地震构造示意图,关于图中字母所表示的含义,正确的是( )

A.A点为震中 B.B点为震源 C.C线为等震线 D.AD为震中距

C

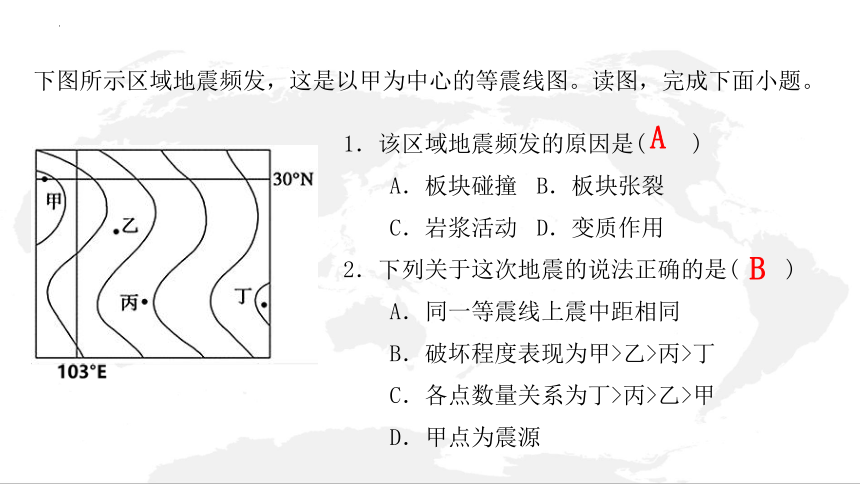

下图所示区域地震频发,这是以甲为中心的等震线图。读图,完成下面小题。

1.该区域地震频发的原因是( )

A.板块碰撞 B.板块张裂

C.岩浆活动 D.变质作用

2.下列关于这次地震的说法正确的是( )

A.同一等震线上震中距相同

B.破坏程度表现为甲>乙>丙>丁

C.各点数量关系为丁>丙>乙>甲

D.甲点为震源

A

B

2019年11月25日,广西百色靖西市发生5.2级地震,震源深度10千米。读某同学绘制的等震线图,完成下面小题。

1.若甲地为震中,下列叙述正确的是( )

A.震级a>b>c

B.甲为地震烈度最高区

C.在②处比①处先感觉到地震

D.②处受到的破坏程度一定比①③大

2.下图中,能正确反映震中距与地震震级及烈度关系的是( )

B

D

A.

B.

C.

D.

(二)地震波

阅读教材P24内容,思考下列问题:

1.什么是地震波?

2.地震波分为哪两类?各有什么特性?

又有哪些共性?

1.概念

当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫地震波。

地震波

震中

地震传

播方向

断层

震源

地震波

横波(S)

纵波(P)

速度较慢

只能通过固体传播

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

2、地震波的特点

震源

震源

破坏较大

波速都随传播介质的改变而发生变化

地面感受——上下颠簸

地面感受——左右晃动

请结合地震波特点进行解释:当某处发生地震时,附近有明显震感的城镇中,街道上的行人与湖中船上的人感觉是否一样?

探究延伸:地震波

不一样。

处在街道上的行人首先感到地面上下颠簸,然后左右晃动,因为陆地上纵波、横波都能通过,且纵波传播速度比横波快;处于行船上的人只能感到上下颠簸,因为水中只有纵波通过。

课本29页

1分钟了解地震预警原理

1.不是同一概念。

地震预警是地震发生后,利用地震波纵波比横波传播速度快的特点,根据监测到的纵波对即将到来的横波进行预警。又因为地震波比电波传播速度慢,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

地震预报指在地震发生之前,对地震发生的时间和地点进行预报。目前,科学界还做不到对地震进行准确预报。

活动点拨:

地震小常识

地震时先感到P波,破坏性不是很强。后是S波,破坏强烈。从感觉到P波到S波,时间短则几秒,长则一分钟,应利用好地震波时间差立即逃生。

2.建立地震预警系统在一定范围、一定程度上有着非常重要的意义。地震预警系统存在经济、科技、社会等众多的制约因素,探索具有科学、实用、快速的预警系统将是未来进一步研究的课题。在我国幅员辽阔、人口庞大、综合国力还不是很强的前提下,建立一个全国性的预警系统存在一定的困难,但在人口密集、经济发达、地震高发地区建立局部的预警系统在一定程度上可以起到重要的作用。

3.避震原则和要点

地震波 的类型 传播速度 通过的物质 地面感受 破坏性

共同点

纵波 (P波)

横波 (S波)

快

慢

固

液

气

固态

上下震动

左右晃动

弱

强

划分依据

波速都随传播介质的改变而发生变化

知识点小结:

2019年6月17日傍晚四川省宜宾长宁发生6.0级地震,震源深度16Km,部分城镇和社区实现了“大喇叭”倒计时预警,民众及时提前进行疏散,减少了伤亡。图1为地震预警系统示意图,图2为此次预警时间分布图。完成下面小题。

2.地震发生时,正在震中附近水域游玩的船上的游客会感到( )

A.左右摇晃 B.先左右摇晃后上下颠

C.先上下颠簸,后左右摇晃 D.上下颠簸

3.地震波在地球内部不同介质中的传播情况不同,科学家可以利用地震波( )

A.寻找地震中的幸存者 B.探寻海底石油、天然气等

C.准确预报地震 D.研究地核的物质组成

D

D

B

1.地震预警系统的主要工作原理是( )

①P波的传播速度比S波快

②电磁波传播速度快于地震波

③监测震源岩层形变,及时预警

④预测地震发生时间并预警

⑤及时对民众预报S波到达时间

A.①②④ B.②③④

C.③④⑤ D.①②⑤

【思考探究】某石油勘探队利用人工爆破的方法测得某处地下有丰富的石油、天然气资源,请你利用地震波知识解释一下原理。

爆破时产生的纵波能穿过固体、液体和气体,横波只能穿过固体。若在某一深度横波突然消失,说明该深度以下可能为液体;再根据纵波在水、石油、天然气中的传播速度不同来确定是石油、天然气还是水。

1.图中蓝线和红线分别代表横波还是纵波?理由?

2.地球内部有几个明显的不连续界面?

3.不连续界面处横波,纵波速度发生怎样的变化?

各在地下多少千米处?名称是什么?

4.地球内部划分几个圈层,名称是什么?

5.地球内部各圈层的主要组成成分是什么?

6.软流层在哪里?

7.岩石圈和地壳的范围是否一致?

阅读书本P25-27并仔细分析下图,思考并回答以下问题:

地震波传播速度随深度变化图

探究活动1:划分内部圈层

据图探究下列问题:

1.地震波传播速度随着深度的增加发生了几次明显的变化?

发生了两次明显的变化,一次在地下约17千米处,横波纵波传播速度明显加快。一次在地下约2900千米处,横波消失,纵波明显变慢。

二.地球内部圈层

地震波传播速度随深度变化图

探究活动1:划分内部圈层

据图探究下列问题:

2.地震波波速突然变化说明了什么问题?

莫霍面

古登堡面

物质组成或状态(上下层介质)发生了变化

这种波速突然变化的面叫做不连续面,不连续面两侧介质有明显差异

探究活动1:划分内部圈层

据图探究下列问题:3.根据这些变化,我们可以将地球内部划分为几个部分?

推测地幔和地核的物质状态。

地幔是固态,

外核是液态

结论: 莫霍界面:P、S波速都明显增加; 古登堡界面:P波速急剧下降(后增大),S波完全消失。

(一) 地 壳

1、概念:

2、地壳物质组成:

地壳中主要化学元素平均含量百分比

养(氧)闺(硅)女(铝)贴(铁)给(钙)哪(钠)家(钾)美(镁)

地壳是由固体岩石组成的坚硬外壳,位于地球表面以下、莫霍界面以上。

地壳

(一) 地 壳

②地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

地壳结构示意图

3、地壳内部结构

厚度不均,海拔越高,地壳越厚。

①地壳厚度的变化有什么规律?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

下图为某地地震波传播速度随深度的变化图。读图,完成下面小题。

1.该地莫霍面大约位于地下( )

A.5千米处 B.17千米处

C.33千米处 D.2900千米处

2.该地可能位于( )

A.华北平原 B.青藏高原

C.南极点 D.太平洋中部

D

A

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。

(二) 地 幔

1、概念:

地幔

上地幔

下地幔

岩石圈

软流层

莫霍面

古登堡面

2900km

2、软流层:

可能是岩浆的主要发源地。

3、岩石圈:

上地幔上部

地壳

软流层以上

地幔

概念辨析:软流层、地壳与岩石圈

上地幔的上部存在一个软流层,温度很高,物质处于熔融状态,科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地,地球的板块运动与之相关。

岩石圈是地球上部相对于软流层而言的坚硬的岩石圈层。

岩石圈包括地壳的全部和上地幔的顶部(也就是地壳+软流层以上的地幔)。

软流层、地壳、岩石圈位置示意图

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

以5150km为界,可分为内核和外核。

(三) 地 核

1、概念:

可能是极高温高压下的铁和镍。

2、组成物质:

3、结构:

外核

内核

你能根据地震波波速的变化推测出外核和内核的物质状态吗?

液态或熔融状态

固态

地核

画一画:

地球内部圈层构造

标出莫霍面、古登堡面、地壳、地幔、地核、软流层

0

80

400

900

2900

5150

6370

内核

深度/km

外核

地核

地幔

下地幔

地壳

岩石圈

软流层

上地幔

包括地壳和上地幔顶部,由坚硬岩石组成

地壳和岩石圈的范围很容易混淆,差别如下表及图所示:

组成物质 范围 联系

地壳 岩石 地表至 莫霍界面 岩石圈不仅包含地壳而且还包含上地幔顶部(软流层以上地幔部分)

岩石圈 岩石 地表至 软流层 圈层名称 不连续面 特征

莫霍面

古登堡面

地幔

地核

上地幔

下地幔

外核

内核

1、上部存在软流层(可能为岩浆 的主要源地)

2、软流层以上的地幔部分为岩石 圈组成

1、外核呈液态或熔融状态。

温度、压力很大

2、内核可能呈固态

1、岩石为主,固态

2、厚度不均,大陆部分厚,大洋 部分薄,硅铝层不连续分布

地壳

硅镁层

硅铝层

总结:地球的内部圈层结构

中国地震台网正式测定:2021年5月30日12时50分,青海果洛州玛多县(北纬34.67度,东经98.31度)发生4.9级地震,震源深度9千米。下图为“地球内部图层局部示意图”。完成下面小题。

3.此次地震震源位于图中( )

A.① B.② C.③ D.④

4.关于地球内部圈层,说法正确的是( )

A.①圈层为岩石圈,由固体岩石组成

B.②圈层中纵波传播速度比横波快

C.④圈层为地幔,软流层位于其顶部

D.⑤圈层为岩石圈,平均厚度为17千米

B

A

随堂练习

读下图,回答问题。

(1)地球内部圈层的名称:A和B是_____,A和B+C是_______,D是_______,

C+D+E是_______的一部分。

(2)不连续界面:F为__________。

(3)地震波在经过F时速度发生的变化是

(4)A和B厚度不均的原因是

地壳

岩石圈

软流层

地幔

莫霍界面

地震波(纵波和横波)传播速度明显加快

地壳的厚度不均,A是大陆地壳,B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄

大气圈:范围和大气的密度的变化?

生物圈:涉及的范围?

水圈:特点和水体的分类?

三、地球的外部圈层

1.大气圈

包裹地球的气体层,由气体和悬浮物组成的复杂系统;

在2000-3000千米的高空,每立方厘米的空间,平均只有一个气体分子,与星际空间的情况很接近,一般把这个高度作为大气圈的上界

主要成分是氮气和氧气;

大气密度随高度的增加而减小。

作用:缓和温度变化;

提供氧气;

天气现象发生地,与人类

息息相关。

水圈是地表和近地表各种形态水体的总称,是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,由液态水、固态水和气态水组成。

2.水圈

按存在的位置和状态:

地表水 地下水

海洋水、陆地水、大气水和生物水

作用:在地球表面物质迁移和能量转移中起重要作用。是一个连续但不规则的圈层,处于不间断的循环运动中。

3.生物圈

概念:由地球表层生物及其生存环境构成的圈层

范围:没有单独空间,包括大气圈的底部,水圈的全部,岩石圈的上部

核心部分:地上100米,水面以下200米内

作用:生物从环境中获取物质和能量,改变大气圈和水圈组成,改造地表形态。

意义:自然地理环境系统中最活跃的圈层。

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。

想一想:生物圈与其他圈层比,有何不同?

①其他圈层是无机物组成的,而生物圈是由生物构成的,是一个非常活跃的圈层。

②其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他圈层之中,形成一个特殊的结构。

水圈

大气圈

生物圈

地球各个圈层并不是彼此孤立、静止不动的,而是相互制约、相互渗透、相互影响的,是不断发展和变化着的。

学以致用:

地球的

圈层结构

内部圈层

外部圈层

地震的概念及特点

不连续界面

地壳、地幔、地核

大气圈及其特点

水圈及其特点

生物圈及其特点

课堂小结

地震和地震波

地震波的分类及特点

1.内部圈层与外部圈层的划分界限有什么差异?

2.人类生活的空间与哪些圈层直接相关?

3.就你的认识,人类的生产、生活与这些圈层(尤其是四大圈层)是什么关系?

内部圈层的界限相对明显,外部圈层相互渗透、相互影响更为密切,并无明显的界限。

四大圈层——岩石圈、大气圈、水圈、生物圈

相互联系、相互制约

1.3 地球的圈层结构

学习目标

一.地球的内部圈层

运用资料,说明地震的成因、危害及防御措施。

了解地震波及传播特点。

理解并掌握地球内部圈层的划分依据、各层的特点。(重点)

二.地球的外部圈层

明确地球外部圈层的组成,各圈层的主要作用及圈层间的相互关系。

课标要求

运用示意图,说明地球的圈层结构。

目前,人类在地球表层的最深钻井不足13千米,而地球平均半径为6371千米,人类可达部分只占地球平均半径的1/516,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

自1970年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12.262千米。它是当时世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12.289千米)和俄罗斯的油井(12.345千米)打破。

学习资料:苏联的科拉超深钻井

情境探究:如何探知看不到的“地下世界”

目前最深钻井不超过13km,人类可达部分只占地球平均半径的1/516 。

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但最深不超过450km。

地壳运动能掀起地下20~30km的物质到地球表层。

火山喷发能将地下约400千米的岩浆泛到上层。

一、地震和地震波

地壳

内力作用

超过岩石承受限度

破裂

内能释放

地震波

地面振动(地震)

1.概念:

指地壳快速释放能量过程中造成的地面震动

>5级是破坏性地震

地震是一种危害和影响巨大的自然灾害。

(一)地震

震源

震中距

震源深度

地震波

表示地震能量大小的等级

一次地震,震级只有一个

震级每增加1级,能量约增加30倍

2、震级

3、烈度

对地表和建筑物等破坏强弱的程度

一次地震,烈度不止一个(共12度)

影响因素:

与震级成正相关

与震中距、震源深度、地质构造、地面建筑物的抗震性成负相关

震源深度

震中

等震线

震中距

震 源

将烈度相同的点连成封闭的曲线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离。

震源在地面的垂直投影,即地面正对震源的点。

从震中到震源垂直距离。

地球内部岩石发生断裂引起震动位置

地震波是震源释放的能量波

地面出现的各种破坏现象,都是地震波冲击造成。

地震构造示意图

震级是衡量地震强度的指标,烈度是衡量地面破坏程度的指标。读地震构造示意图,关于图中字母所表示的含义,正确的是( )

A.A点为震中 B.B点为震源 C.C线为等震线 D.AD为震中距

C

下图所示区域地震频发,这是以甲为中心的等震线图。读图,完成下面小题。

1.该区域地震频发的原因是( )

A.板块碰撞 B.板块张裂

C.岩浆活动 D.变质作用

2.下列关于这次地震的说法正确的是( )

A.同一等震线上震中距相同

B.破坏程度表现为甲>乙>丙>丁

C.各点数量关系为丁>丙>乙>甲

D.甲点为震源

A

B

2019年11月25日,广西百色靖西市发生5.2级地震,震源深度10千米。读某同学绘制的等震线图,完成下面小题。

1.若甲地为震中,下列叙述正确的是( )

A.震级a>b>c

B.甲为地震烈度最高区

C.在②处比①处先感觉到地震

D.②处受到的破坏程度一定比①③大

2.下图中,能正确反映震中距与地震震级及烈度关系的是( )

B

D

A.

B.

C.

D.

(二)地震波

阅读教材P24内容,思考下列问题:

1.什么是地震波?

2.地震波分为哪两类?各有什么特性?

又有哪些共性?

1.概念

当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫地震波。

地震波

震中

地震传

播方向

断层

震源

地震波

横波(S)

纵波(P)

速度较慢

只能通过固体传播

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

2、地震波的特点

震源

震源

破坏较大

波速都随传播介质的改变而发生变化

地面感受——上下颠簸

地面感受——左右晃动

请结合地震波特点进行解释:当某处发生地震时,附近有明显震感的城镇中,街道上的行人与湖中船上的人感觉是否一样?

探究延伸:地震波

不一样。

处在街道上的行人首先感到地面上下颠簸,然后左右晃动,因为陆地上纵波、横波都能通过,且纵波传播速度比横波快;处于行船上的人只能感到上下颠簸,因为水中只有纵波通过。

课本29页

1分钟了解地震预警原理

1.不是同一概念。

地震预警是地震发生后,利用地震波纵波比横波传播速度快的特点,根据监测到的纵波对即将到来的横波进行预警。又因为地震波比电波传播速度慢,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

地震预报指在地震发生之前,对地震发生的时间和地点进行预报。目前,科学界还做不到对地震进行准确预报。

活动点拨:

地震小常识

地震时先感到P波,破坏性不是很强。后是S波,破坏强烈。从感觉到P波到S波,时间短则几秒,长则一分钟,应利用好地震波时间差立即逃生。

2.建立地震预警系统在一定范围、一定程度上有着非常重要的意义。地震预警系统存在经济、科技、社会等众多的制约因素,探索具有科学、实用、快速的预警系统将是未来进一步研究的课题。在我国幅员辽阔、人口庞大、综合国力还不是很强的前提下,建立一个全国性的预警系统存在一定的困难,但在人口密集、经济发达、地震高发地区建立局部的预警系统在一定程度上可以起到重要的作用。

3.避震原则和要点

地震波 的类型 传播速度 通过的物质 地面感受 破坏性

共同点

纵波 (P波)

横波 (S波)

快

慢

固

液

气

固态

上下震动

左右晃动

弱

强

划分依据

波速都随传播介质的改变而发生变化

知识点小结:

2019年6月17日傍晚四川省宜宾长宁发生6.0级地震,震源深度16Km,部分城镇和社区实现了“大喇叭”倒计时预警,民众及时提前进行疏散,减少了伤亡。图1为地震预警系统示意图,图2为此次预警时间分布图。完成下面小题。

2.地震发生时,正在震中附近水域游玩的船上的游客会感到( )

A.左右摇晃 B.先左右摇晃后上下颠

C.先上下颠簸,后左右摇晃 D.上下颠簸

3.地震波在地球内部不同介质中的传播情况不同,科学家可以利用地震波( )

A.寻找地震中的幸存者 B.探寻海底石油、天然气等

C.准确预报地震 D.研究地核的物质组成

D

D

B

1.地震预警系统的主要工作原理是( )

①P波的传播速度比S波快

②电磁波传播速度快于地震波

③监测震源岩层形变,及时预警

④预测地震发生时间并预警

⑤及时对民众预报S波到达时间

A.①②④ B.②③④

C.③④⑤ D.①②⑤

【思考探究】某石油勘探队利用人工爆破的方法测得某处地下有丰富的石油、天然气资源,请你利用地震波知识解释一下原理。

爆破时产生的纵波能穿过固体、液体和气体,横波只能穿过固体。若在某一深度横波突然消失,说明该深度以下可能为液体;再根据纵波在水、石油、天然气中的传播速度不同来确定是石油、天然气还是水。

1.图中蓝线和红线分别代表横波还是纵波?理由?

2.地球内部有几个明显的不连续界面?

3.不连续界面处横波,纵波速度发生怎样的变化?

各在地下多少千米处?名称是什么?

4.地球内部划分几个圈层,名称是什么?

5.地球内部各圈层的主要组成成分是什么?

6.软流层在哪里?

7.岩石圈和地壳的范围是否一致?

阅读书本P25-27并仔细分析下图,思考并回答以下问题:

地震波传播速度随深度变化图

探究活动1:划分内部圈层

据图探究下列问题:

1.地震波传播速度随着深度的增加发生了几次明显的变化?

发生了两次明显的变化,一次在地下约17千米处,横波纵波传播速度明显加快。一次在地下约2900千米处,横波消失,纵波明显变慢。

二.地球内部圈层

地震波传播速度随深度变化图

探究活动1:划分内部圈层

据图探究下列问题:

2.地震波波速突然变化说明了什么问题?

莫霍面

古登堡面

物质组成或状态(上下层介质)发生了变化

这种波速突然变化的面叫做不连续面,不连续面两侧介质有明显差异

探究活动1:划分内部圈层

据图探究下列问题:3.根据这些变化,我们可以将地球内部划分为几个部分?

推测地幔和地核的物质状态。

地幔是固态,

外核是液态

结论: 莫霍界面:P、S波速都明显增加; 古登堡界面:P波速急剧下降(后增大),S波完全消失。

(一) 地 壳

1、概念:

2、地壳物质组成:

地壳中主要化学元素平均含量百分比

养(氧)闺(硅)女(铝)贴(铁)给(钙)哪(钠)家(钾)美(镁)

地壳是由固体岩石组成的坚硬外壳,位于地球表面以下、莫霍界面以上。

地壳

(一) 地 壳

②地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

地壳结构示意图

3、地壳内部结构

厚度不均,海拔越高,地壳越厚。

①地壳厚度的变化有什么规律?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

下图为某地地震波传播速度随深度的变化图。读图,完成下面小题。

1.该地莫霍面大约位于地下( )

A.5千米处 B.17千米处

C.33千米处 D.2900千米处

2.该地可能位于( )

A.华北平原 B.青藏高原

C.南极点 D.太平洋中部

D

A

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。

(二) 地 幔

1、概念:

地幔

上地幔

下地幔

岩石圈

软流层

莫霍面

古登堡面

2900km

2、软流层:

可能是岩浆的主要发源地。

3、岩石圈:

上地幔上部

地壳

软流层以上

地幔

概念辨析:软流层、地壳与岩石圈

上地幔的上部存在一个软流层,温度很高,物质处于熔融状态,科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地,地球的板块运动与之相关。

岩石圈是地球上部相对于软流层而言的坚硬的岩石圈层。

岩石圈包括地壳的全部和上地幔的顶部(也就是地壳+软流层以上的地幔)。

软流层、地壳、岩石圈位置示意图

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

以5150km为界,可分为内核和外核。

(三) 地 核

1、概念:

可能是极高温高压下的铁和镍。

2、组成物质:

3、结构:

外核

内核

你能根据地震波波速的变化推测出外核和内核的物质状态吗?

液态或熔融状态

固态

地核

画一画:

地球内部圈层构造

标出莫霍面、古登堡面、地壳、地幔、地核、软流层

0

80

400

900

2900

5150

6370

内核

深度/km

外核

地核

地幔

下地幔

地壳

岩石圈

软流层

上地幔

包括地壳和上地幔顶部,由坚硬岩石组成

地壳和岩石圈的范围很容易混淆,差别如下表及图所示:

组成物质 范围 联系

地壳 岩石 地表至 莫霍界面 岩石圈不仅包含地壳而且还包含上地幔顶部(软流层以上地幔部分)

岩石圈 岩石 地表至 软流层 圈层名称 不连续面 特征

莫霍面

古登堡面

地幔

地核

上地幔

下地幔

外核

内核

1、上部存在软流层(可能为岩浆 的主要源地)

2、软流层以上的地幔部分为岩石 圈组成

1、外核呈液态或熔融状态。

温度、压力很大

2、内核可能呈固态

1、岩石为主,固态

2、厚度不均,大陆部分厚,大洋 部分薄,硅铝层不连续分布

地壳

硅镁层

硅铝层

总结:地球的内部圈层结构

中国地震台网正式测定:2021年5月30日12时50分,青海果洛州玛多县(北纬34.67度,东经98.31度)发生4.9级地震,震源深度9千米。下图为“地球内部图层局部示意图”。完成下面小题。

3.此次地震震源位于图中( )

A.① B.② C.③ D.④

4.关于地球内部圈层,说法正确的是( )

A.①圈层为岩石圈,由固体岩石组成

B.②圈层中纵波传播速度比横波快

C.④圈层为地幔,软流层位于其顶部

D.⑤圈层为岩石圈,平均厚度为17千米

B

A

随堂练习

读下图,回答问题。

(1)地球内部圈层的名称:A和B是_____,A和B+C是_______,D是_______,

C+D+E是_______的一部分。

(2)不连续界面:F为__________。

(3)地震波在经过F时速度发生的变化是

(4)A和B厚度不均的原因是

地壳

岩石圈

软流层

地幔

莫霍界面

地震波(纵波和横波)传播速度明显加快

地壳的厚度不均,A是大陆地壳,B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄

大气圈:范围和大气的密度的变化?

生物圈:涉及的范围?

水圈:特点和水体的分类?

三、地球的外部圈层

1.大气圈

包裹地球的气体层,由气体和悬浮物组成的复杂系统;

在2000-3000千米的高空,每立方厘米的空间,平均只有一个气体分子,与星际空间的情况很接近,一般把这个高度作为大气圈的上界

主要成分是氮气和氧气;

大气密度随高度的增加而减小。

作用:缓和温度变化;

提供氧气;

天气现象发生地,与人类

息息相关。

水圈是地表和近地表各种形态水体的总称,是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,由液态水、固态水和气态水组成。

2.水圈

按存在的位置和状态:

地表水 地下水

海洋水、陆地水、大气水和生物水

作用:在地球表面物质迁移和能量转移中起重要作用。是一个连续但不规则的圈层,处于不间断的循环运动中。

3.生物圈

概念:由地球表层生物及其生存环境构成的圈层

范围:没有单独空间,包括大气圈的底部,水圈的全部,岩石圈的上部

核心部分:地上100米,水面以下200米内

作用:生物从环境中获取物质和能量,改变大气圈和水圈组成,改造地表形态。

意义:自然地理环境系统中最活跃的圈层。

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。

想一想:生物圈与其他圈层比,有何不同?

①其他圈层是无机物组成的,而生物圈是由生物构成的,是一个非常活跃的圈层。

②其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他圈层之中,形成一个特殊的结构。

水圈

大气圈

生物圈

地球各个圈层并不是彼此孤立、静止不动的,而是相互制约、相互渗透、相互影响的,是不断发展和变化着的。

学以致用:

地球的

圈层结构

内部圈层

外部圈层

地震的概念及特点

不连续界面

地壳、地幔、地核

大气圈及其特点

水圈及其特点

生物圈及其特点

课堂小结

地震和地震波

地震波的分类及特点

1.内部圈层与外部圈层的划分界限有什么差异?

2.人类生活的空间与哪些圈层直接相关?

3.就你的认识,人类的生产、生活与这些圈层(尤其是四大圈层)是什么关系?

内部圈层的界限相对明显,外部圈层相互渗透、相互影响更为密切,并无明显的界限。

四大圈层——岩石圈、大气圈、水圈、生物圈

相互联系、相互制约