七年级语文上册第二单元试卷(含答案)

图片预览

文档简介

七年级语文上册第二单元试卷

一、积累与运用

1、默写:

(1) ________________, 影入平羌江水流。(李白《峨眉山月歌》)

(2) ________________, 受降城外月如霜。(李益《夜上受降城闻笛》)

(3) 遥怜故园菊, ________________。(岑参《行军九日思长安故园》)

(4) ________________, 闻道龙标过五溪。(李白《闻王昌龄左迁龙标

遥有此寄》)

(5) 《观沧海》中, 写大海水波荡漾, 岛屿高耸突兀的句子是:

________________, ________________。

(6) 王湾的《次北固山下》中, 运用对偶描写潮水涨满, 两岸与江水齐

平, 整个江面十分开阔, 帆顺着风端直高挂的景象的句子是:

________________ , ________________。

(7) 杜甫的《江南逢李龟年》中, 常被用来表达久别重逢的心情的两

句诗是: ________________, ________________。

2.阅读下面的文字,完成练习。

轻轻翻开七年级上册语文课本第二单元,字里行间流露出的人世间最普遍、最美好的亲情深深地打动了我:“我”解决散步时家人的分①qí (A. 岐 B. 歧)彰显着中华民族尊老爱幼的美德;史铁生在秋天怀念与母亲【甲】(A. 诀别 B. 离别)的情景时获得了“好好儿活”的勇气;那个化为金色花的孩子跟母亲玩捉迷藏时的②匿(A. nì B. ruò)笑透露出孩子对母亲纯真的爱;还有那雨中无私【乙】(A. 隐蔽 B. 荫蔽)红莲的荷叶传达出的母爱……在语文的世界里,真挚动人的亲情是滋润心田的一股清泉!

(1)给①处的拼音选择正确的汉字,给②处加点的字选择正确的读音。(只填序号)

①______________________

②______________________

(2)从【甲】【乙】两处选择符合语境的词语填在横线上。(只填序号)(2分)

【甲】______________________

【乙】______________________

3.选择

(1)下列词语的字形与加点字的读音全部正确的一项是( )

A. 侍弄(sì) 憔粹 心绪不宁(xù) 喜出望外

B. 瘫痪(tān) 分岐 水波粼粼(líng) 翻来覆去

C. 匿笑(nì) 诀别 暴怒无常(nù) 各得其所

D. 祷告(dǎo) 荫蔽 泼泼洒洒(shǎ) 山花烂慢

(2)下列句子中加点的词语使用不当的一项是( )

A. 你们不要再争论了,我想到了一个两全其美的好办法。

B. 学校提供多层多类的培养路径,让不同天赋、特长、兴趣和志向的同学各得其所,各展所长。

C. 每当我看电视的时候,妈妈就会坐在我身旁,让我少看点电视,多看看书,絮絮叨叨个没完。

D. 已过不惑之年的杜勇想起当初的酸楚,七尺男儿不由潸然泪下,一泻万丈。

(3)下列句子没有语病的一项是( )

A. 邻居的小伙子背着我去看她的时候,正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。

B. 我永远不会忘记老师耐心细致地纠正并指出我考试中的问题的情景。

C. 为了防止这类交通事故不再发生,我们制定了交通安全管理措施。

D. 也许我们不能复制他人的成功,但是他们的梦想、他们的努力却是每个人都可以复制的。

(4)将下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )

①比如微信4. 2就作出了两个重要的更新——视频通话和网页微信(让用户能够使用网页版的微信和朋友聊天)。

②微信,正在快速向着创新的方向前进,我们期待腾讯继QQ之后的下一场互联网变革。

③微信每一次更新所带来的新功能总能让人眼前一亮。

④这一切,将由微信主导!

⑤不少人已经开始畅想,认为这种新的视频通信或将成为未来主流的通信方式。

A. ②①⑤④③ B. ②⑤④①③ C. ③①④②⑤ D. ③①⑤②④

(5)谈吐文雅,待人礼貌往往是一个人有修养的表现,下面用语不当的一项是

( )

A. 王同学初次见到德高望重的李教授,他说:“久仰您的大名,幸会幸会!”

B. 好朋友考上理想的高中,王同学祝贺他说:“恭喜你金榜题名!”

C. 小明对帮助过他的周老师说:“感谢您的愚见,才让我有今天的成绩!”

D. 小红想知道邻居孙大爷的年龄,她说:“请问您今年高寿了?”

二、综合性学习

读书时,你可以和优秀的人物为伴,与动人的情感共鸣。某校正在开

展以“少年正是读书时”为主题的综合性学习活动,请你积极参与。

(1)【读书·激励】开卷有益,喜好读书是一个人一生中的好习惯。诺贝尔文学奖得主莫言说:“任何一个梦想都有可能因为读书而实现,而实现一个梦想也必须借助阅读经典来实现。”不仅如此,含英咀华,多多阅读经典还能使你的心灵变得丰盈。

请根据材料中画线的句子补写下联。

上联:开卷有益好读书梦想实现

下联:______________________________

(2)【读书·策划】校团委为宣传读书的重要性,打算开展丰富多彩的活动。请你仿照活动一再设计两个活动。

活动一:举行“少年正是读书时”演讲比赛

活动二:____________________________

活动三:____________________________

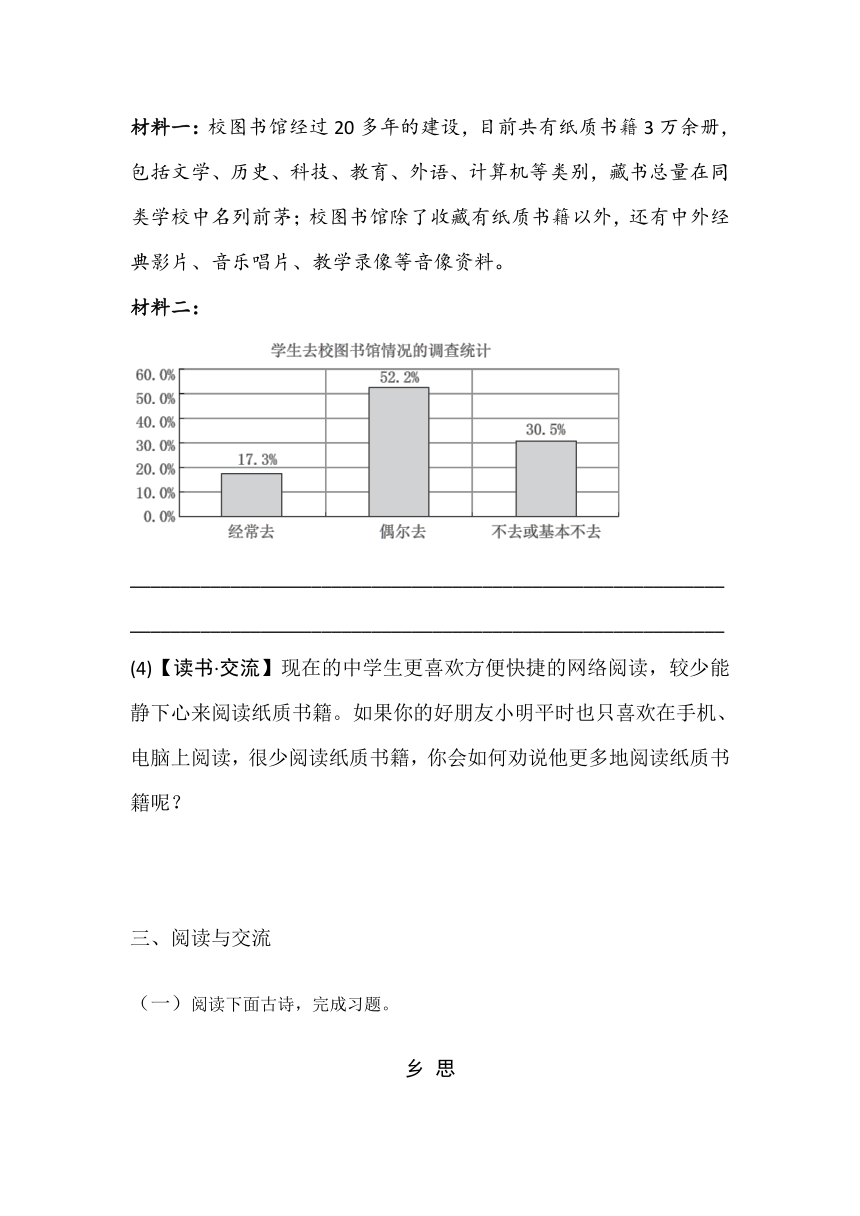

(3)【读书·探究】请你根据下面两则材料,用一句话概括校图书馆的现状。

材料一:校图书馆经过20多年的建设,目前共有纸质书籍3万余册,包括文学、历史、科技、教育、外语、计算机等类别,藏书总量在同类学校中名列前茅;校图书馆除了收藏有纸质书籍以外,还有中外经典影片、音乐唱片、教学录像等音像资料。

材料二:

______________________________________________________________________________________________________________________

(4)【读书·交流】现在的中学生更喜欢方便快捷的网络阅读,较少能静下心来阅读纸质书籍。如果你的好朋友小明平时也只喜欢在手机、电脑上阅读,很少阅读纸质书籍,你会如何劝说他更多地阅读纸质书籍呢?

三、阅读与交流

(一)阅读下面古诗,完成习题。

乡 思

李觏①

人言落日②是天涯,望极天涯不见家。

已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。

【注】李觏(1009—1059):字泰伯,南城(今属江西省)人,学者称他旴江先生,曾任太学说书、太学直讲等职。其诗受韩愈、皮日休等人影响,词句意思具有独特风格,今存《直讲李先生文集》。②落日:太阳落山的极远之地。

1. 下列对诗歌内容的理解与赏析不正确的一项是( )

A. 前两句写正当黄昏,夕阳西坠时,诗人遥望故乡,可诗人望尽天涯,落日可见,故乡却不可见。

B. 第三、四句诗人的视野由远及近,由小而大地收缩,色彩由暗而明。

C. 第四句用“还被”二字使人觉得障碍重重,恨重重,唤起凝重情绪。

D. 全诗在时间、空间、光色与结构上组成了一个浑然统一的艺术境界,给人以凝重压抑之感。

2. 这首诗表达了作者怎样的思想情感?

(二)现代文阅读

温情的小火炉

殷雪林

a 二十世纪七八十年代, 记忆里豫南的冬天很是寒冷, 大雪迎门、河湖结着厚厚的冰、房檐下悬吊着一两尺长的冰条, 是常见的事。那时家家生活清贫, 没有暖气, 也不烧炕, 更没有空调和其他电器驱寒, 整个冬天室内和室外几乎一样冰冷, 每到天寒地冻让人难耐的日子, 为了抵御严寒, 人们就会想些办法生火取暖。

b 那时受条件限制, 生活稍好的家庭会购置一个生铁炭盆搁在木架上, 烧木炭来烤火取暖, 木炭没有烟, 火又旺, 关紧门窗, 即使门外大雪飘飘, 室内也会被红红的炭火烘烤得温暖如春。一般的家庭会买一个铁皮小炉, 烧蜂窝煤来取暖, 铁皮小炉美观大方, 虽没炭火提高室内温度快, 不过经济适用, 也会取得很好的驱寒效果。我家生活困难, 连铁皮小炉也买不起, 只能凑合用父亲自制的漆桶小炉取暖, 虽然看上去寒酸简陋, 但也会让贫寒的家庭一冬里暖暖和和, 充满温情和欢乐。

c 漆桶很好找, 家具厂里有很多, 选择一个比水桶小, 高度在三四十厘米、直径二三十厘米的就可以了。因为里外残留有油漆痕迹, 铁皮上还花花搭搭, 没多大用处, 做简易煤炉很适合。要想制成蜂窝煤炉, 还得买两样东西, 一是炉胆, 二是顶上的盖盘, 土产商店都有卖, 也很便宜。父亲在严寒还没到来前就开始了煤炉的制作。[甲] 先在靠近桶底处开一个小孩儿巴掌大的口子作炉眼, 再在炉眼上方横穿五六根细钢筋条, 作为箅子; 炉胆坐在箅子上安放在桶中央, 然后再和一小摊黄泥, 将炉胆和桶的空隙处用泥巴填满, 直没到炉顶, 斜抹平, 放上合适的炉盖盘, 一个活动的“取暖器”就算大功告成。[乙]因为接下来寒冷的冬季里, 我们就可以烤火取暖了。

d[丙]蜂窝煤早在秋天时父亲母亲就打好晾干码放在厨房里, 它们一直在等待着漆桶小炉的召唤。

e[丁]下雪了, 天地间顷刻银装素裹, 小孩子在家里是待不住的, 纷纷跑出来堆雪人、打雪仗。记得小时候我特别爱玩雪, 当玩得小手冻得通红, 像紫芽姜, 连指头也难以伸直时, 就赶紧跑回家取暖。那时母亲每次都会燃着漆桶小火炉, 赶快拉我到炉边, 还握着我的小手放在火上烤, 并帮我不停地使劲搓, 不多时, 我的手掌热乎乎, 指头也灵活如初。

f 记得我已经上小学了, 冰天雪地的清晨, 母亲依然准时叫我起床。因为怕冷, 常常母亲喊好几遍, 我还贪恋温暖舒适的被窝, 迟迟不愿起来, 母亲就走到床边, 将我的棉袄棉裤拿过去放在漆桶小火炉上烤, 直到烤温热了, 才递给我, 我马上愉快地穿起来, 那温暖舒适的记忆至今在我心间暖融融的。

g 冬季饭菜容易凉, 母亲经常会将小火炉提前燃着, 把饭菜放在上面, 等我们一放学, 热热乎乎的饭菜就等着我们。在烟火味的饭菜香里, 像吃火锅一样, 一家人围着漆桶小火炉, 虽然都是平平常常的饭蔬, 但只要人人能吃饱, 也就津津有味了, 欢声笑语就会漾满简陋的小屋。

h 寒冷的冬夜, 我们最爱坐在漆桶火炉边听父亲讲故事, 父亲并没有多少学问, 他只上过两年私塾, 可是他的肚里却装有许多民间传说, 我记得他最爱讲岳飞和杨家将的故事。那时母亲忙完了家务, 坐在一旁纳着鞋底或者缝补着衣衫, 我们也写完了作业, 全家人围着红红的火炉烤火。父亲在火炉里烧着纸条点燃香烟, 过了两口烟瘾后, 就开始讲起岳母刺字、岳飞精忠报国、杨家将保家卫国的故事, 精彩的讲述, 英雄们的爱国思想, 在我的心里深深烙下印记。

i 一晃许多年过去了, 父母早已去世, 漆桶小火炉也早已消失在岁月的烟尘里, 可是一到冬季, 每当坐在取暖器前, 我就会不自觉地想起儿时一家人围在漆桶小火炉边烤火取暖的温馨画面, 就会回忆起关于漆桶小火炉的许多温情故事, 并深深怀念起在那清贫的年代里, 父母用他们柔弱的肩膀为我们遮风挡雨, 并尽自己最大能力给予儿女们无尽的爱的温暖时光。

1. 下面的句子出自原文, 它在文中的位置应该是( )

每当这时, 我们兄弟姐妹就会为父亲的杰作欢欣雀跃。

A.[甲]处 B.[乙]处

C.[丙]处 D.[丁]处

2. 文章围绕“小火炉”, 回忆往事, 传递温情。阅读全文, 根据提示, 填写下表。

回忆往事 传递温情

烤冻得通红的小手 (1) __________________

(2) __________________ 温暖舒适, 心间暖融融的

回忆往事 传递温情

(3) __________________ 津津有味, 充满欢声笑语

听父亲讲故事 (4) __________________

3. 按要求赏析下面的句子。

(1) 记得小时候我特别爱玩雪, 当玩得小手冻得通红, 像紫芽姜, 连

指头也难以伸直时, 就赶紧跑回家取暖。(从修辞手法的角度)

(2) 全家人围着红红的火炉烤火。(从词语运用的角度)

4. 文章以《温情的小火炉》为题, 有什么作用

5. 文章结尾的“温暖时光”指什么 请联系生活实际, 谈谈你对这种

“温暖时光”的感悟。

(三)习作

花季少年的你,一定有自己的生活体验:或独自面对父母的出差,或

和同伴探秘神奇的游戏,或拣拾瞬间的感动,或立志“少年强则国

强”……记录分享时,便可骄傲地宣称:我,就是那善于发现故事、感

悟生活、收藏美好的青春少年!

请以《我就是那少年》为题目,写一篇文章。

要求:①立意自定,文体不限,不少于600字。②字迹工整,书写清楚,卷面整洁。③文中不得出现真实的人名、校名、地名。

参考答案

一、

1. (1) 峨眉山月半轮秋

(2) 回乐烽前沙似雪

(3) 应傍战场开

(4) 杨花落尽子规啼

(5) 水何澹澹 山岛竦峙

(6) 潮平两岸阔 风正一帆悬

(7) 正是江南好风景 落花时节又逢君

2. (1)①B ②A

(2)【甲】A 【乙】B

3.(1)C(2)D(3)D(4)D(5)C

二、(1)示例:含英咀华多阅读心灵丰盈

(2)示例:举行“少年正是读书时”朗诵比赛

举行“少年正是读书时”征文比赛

(3)示例:校图书馆藏书丰富(数量大、种类多),但经常去的学生很少。

(4)示例:小明,听说你平时只喜欢在手机、电脑上阅读,在手机、电脑上阅读虽然方便快捷,但会使我们在阅读时很难专注,对我们的眼睛伤害也很大。阅读纸质书籍不仅可以避免干扰,还可以更好地感受文字之美,放飞想象,陶冶情操。我们为什么不多阅读纸质书籍呢?

三、(一)1.B

2.这首诗突出了诗人归乡无计的无奈和痛苦。

(二)(一) 1. B

2. (1) 手掌热乎, 指头灵活如初

(2) 烘烤棉袄棉裤

(3) 提前加热饭菜

(4) 精彩的讲述深深烙下印记

3. (1) 运用了比喻的修辞手法, 将通红的小手比作“紫芽姜”, 生动形象地描绘出玩雪时受冻的情形, 侧面烘托出小火炉带来的温暖。

(2) 示例: “围”字写出了全家人在一起亲密无间、其乐融融的家庭氛围。

4. ①标题中的“小火炉”是贯穿文章的线索, 使文章结构严谨。②标题设置悬念, 引发读者的思考。③标题中的“温情”流露出作者对过去温暖时光的怀念之情, 点明了文章的主旨。

5. 示例: “温暖时光”指父母和子女倾情相伴, 共享天伦的美好时光。

感悟: 人世间最美好的时光是有家人陪伴的“温暖时光”, 陪伴是最长

情的告白, 小时候父母陪伴“我们”, 给了“我们”快乐的时光; 等到父

母年老的时候, “我们”也要陪伴父母, 让他们享受美好的晚年时光。

(三)略

一、积累与运用

1、默写:

(1) ________________, 影入平羌江水流。(李白《峨眉山月歌》)

(2) ________________, 受降城外月如霜。(李益《夜上受降城闻笛》)

(3) 遥怜故园菊, ________________。(岑参《行军九日思长安故园》)

(4) ________________, 闻道龙标过五溪。(李白《闻王昌龄左迁龙标

遥有此寄》)

(5) 《观沧海》中, 写大海水波荡漾, 岛屿高耸突兀的句子是:

________________, ________________。

(6) 王湾的《次北固山下》中, 运用对偶描写潮水涨满, 两岸与江水齐

平, 整个江面十分开阔, 帆顺着风端直高挂的景象的句子是:

________________ , ________________。

(7) 杜甫的《江南逢李龟年》中, 常被用来表达久别重逢的心情的两

句诗是: ________________, ________________。

2.阅读下面的文字,完成练习。

轻轻翻开七年级上册语文课本第二单元,字里行间流露出的人世间最普遍、最美好的亲情深深地打动了我:“我”解决散步时家人的分①qí (A. 岐 B. 歧)彰显着中华民族尊老爱幼的美德;史铁生在秋天怀念与母亲【甲】(A. 诀别 B. 离别)的情景时获得了“好好儿活”的勇气;那个化为金色花的孩子跟母亲玩捉迷藏时的②匿(A. nì B. ruò)笑透露出孩子对母亲纯真的爱;还有那雨中无私【乙】(A. 隐蔽 B. 荫蔽)红莲的荷叶传达出的母爱……在语文的世界里,真挚动人的亲情是滋润心田的一股清泉!

(1)给①处的拼音选择正确的汉字,给②处加点的字选择正确的读音。(只填序号)

①______________________

②______________________

(2)从【甲】【乙】两处选择符合语境的词语填在横线上。(只填序号)(2分)

【甲】______________________

【乙】______________________

3.选择

(1)下列词语的字形与加点字的读音全部正确的一项是( )

A. 侍弄(sì) 憔粹 心绪不宁(xù) 喜出望外

B. 瘫痪(tān) 分岐 水波粼粼(líng) 翻来覆去

C. 匿笑(nì) 诀别 暴怒无常(nù) 各得其所

D. 祷告(dǎo) 荫蔽 泼泼洒洒(shǎ) 山花烂慢

(2)下列句子中加点的词语使用不当的一项是( )

A. 你们不要再争论了,我想到了一个两全其美的好办法。

B. 学校提供多层多类的培养路径,让不同天赋、特长、兴趣和志向的同学各得其所,各展所长。

C. 每当我看电视的时候,妈妈就会坐在我身旁,让我少看点电视,多看看书,絮絮叨叨个没完。

D. 已过不惑之年的杜勇想起当初的酸楚,七尺男儿不由潸然泪下,一泻万丈。

(3)下列句子没有语病的一项是( )

A. 邻居的小伙子背着我去看她的时候,正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。

B. 我永远不会忘记老师耐心细致地纠正并指出我考试中的问题的情景。

C. 为了防止这类交通事故不再发生,我们制定了交通安全管理措施。

D. 也许我们不能复制他人的成功,但是他们的梦想、他们的努力却是每个人都可以复制的。

(4)将下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )

①比如微信4. 2就作出了两个重要的更新——视频通话和网页微信(让用户能够使用网页版的微信和朋友聊天)。

②微信,正在快速向着创新的方向前进,我们期待腾讯继QQ之后的下一场互联网变革。

③微信每一次更新所带来的新功能总能让人眼前一亮。

④这一切,将由微信主导!

⑤不少人已经开始畅想,认为这种新的视频通信或将成为未来主流的通信方式。

A. ②①⑤④③ B. ②⑤④①③ C. ③①④②⑤ D. ③①⑤②④

(5)谈吐文雅,待人礼貌往往是一个人有修养的表现,下面用语不当的一项是

( )

A. 王同学初次见到德高望重的李教授,他说:“久仰您的大名,幸会幸会!”

B. 好朋友考上理想的高中,王同学祝贺他说:“恭喜你金榜题名!”

C. 小明对帮助过他的周老师说:“感谢您的愚见,才让我有今天的成绩!”

D. 小红想知道邻居孙大爷的年龄,她说:“请问您今年高寿了?”

二、综合性学习

读书时,你可以和优秀的人物为伴,与动人的情感共鸣。某校正在开

展以“少年正是读书时”为主题的综合性学习活动,请你积极参与。

(1)【读书·激励】开卷有益,喜好读书是一个人一生中的好习惯。诺贝尔文学奖得主莫言说:“任何一个梦想都有可能因为读书而实现,而实现一个梦想也必须借助阅读经典来实现。”不仅如此,含英咀华,多多阅读经典还能使你的心灵变得丰盈。

请根据材料中画线的句子补写下联。

上联:开卷有益好读书梦想实现

下联:______________________________

(2)【读书·策划】校团委为宣传读书的重要性,打算开展丰富多彩的活动。请你仿照活动一再设计两个活动。

活动一:举行“少年正是读书时”演讲比赛

活动二:____________________________

活动三:____________________________

(3)【读书·探究】请你根据下面两则材料,用一句话概括校图书馆的现状。

材料一:校图书馆经过20多年的建设,目前共有纸质书籍3万余册,包括文学、历史、科技、教育、外语、计算机等类别,藏书总量在同类学校中名列前茅;校图书馆除了收藏有纸质书籍以外,还有中外经典影片、音乐唱片、教学录像等音像资料。

材料二:

______________________________________________________________________________________________________________________

(4)【读书·交流】现在的中学生更喜欢方便快捷的网络阅读,较少能静下心来阅读纸质书籍。如果你的好朋友小明平时也只喜欢在手机、电脑上阅读,很少阅读纸质书籍,你会如何劝说他更多地阅读纸质书籍呢?

三、阅读与交流

(一)阅读下面古诗,完成习题。

乡 思

李觏①

人言落日②是天涯,望极天涯不见家。

已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。

【注】李觏(1009—1059):字泰伯,南城(今属江西省)人,学者称他旴江先生,曾任太学说书、太学直讲等职。其诗受韩愈、皮日休等人影响,词句意思具有独特风格,今存《直讲李先生文集》。②落日:太阳落山的极远之地。

1. 下列对诗歌内容的理解与赏析不正确的一项是( )

A. 前两句写正当黄昏,夕阳西坠时,诗人遥望故乡,可诗人望尽天涯,落日可见,故乡却不可见。

B. 第三、四句诗人的视野由远及近,由小而大地收缩,色彩由暗而明。

C. 第四句用“还被”二字使人觉得障碍重重,恨重重,唤起凝重情绪。

D. 全诗在时间、空间、光色与结构上组成了一个浑然统一的艺术境界,给人以凝重压抑之感。

2. 这首诗表达了作者怎样的思想情感?

(二)现代文阅读

温情的小火炉

殷雪林

a 二十世纪七八十年代, 记忆里豫南的冬天很是寒冷, 大雪迎门、河湖结着厚厚的冰、房檐下悬吊着一两尺长的冰条, 是常见的事。那时家家生活清贫, 没有暖气, 也不烧炕, 更没有空调和其他电器驱寒, 整个冬天室内和室外几乎一样冰冷, 每到天寒地冻让人难耐的日子, 为了抵御严寒, 人们就会想些办法生火取暖。

b 那时受条件限制, 生活稍好的家庭会购置一个生铁炭盆搁在木架上, 烧木炭来烤火取暖, 木炭没有烟, 火又旺, 关紧门窗, 即使门外大雪飘飘, 室内也会被红红的炭火烘烤得温暖如春。一般的家庭会买一个铁皮小炉, 烧蜂窝煤来取暖, 铁皮小炉美观大方, 虽没炭火提高室内温度快, 不过经济适用, 也会取得很好的驱寒效果。我家生活困难, 连铁皮小炉也买不起, 只能凑合用父亲自制的漆桶小炉取暖, 虽然看上去寒酸简陋, 但也会让贫寒的家庭一冬里暖暖和和, 充满温情和欢乐。

c 漆桶很好找, 家具厂里有很多, 选择一个比水桶小, 高度在三四十厘米、直径二三十厘米的就可以了。因为里外残留有油漆痕迹, 铁皮上还花花搭搭, 没多大用处, 做简易煤炉很适合。要想制成蜂窝煤炉, 还得买两样东西, 一是炉胆, 二是顶上的盖盘, 土产商店都有卖, 也很便宜。父亲在严寒还没到来前就开始了煤炉的制作。[甲] 先在靠近桶底处开一个小孩儿巴掌大的口子作炉眼, 再在炉眼上方横穿五六根细钢筋条, 作为箅子; 炉胆坐在箅子上安放在桶中央, 然后再和一小摊黄泥, 将炉胆和桶的空隙处用泥巴填满, 直没到炉顶, 斜抹平, 放上合适的炉盖盘, 一个活动的“取暖器”就算大功告成。[乙]因为接下来寒冷的冬季里, 我们就可以烤火取暖了。

d[丙]蜂窝煤早在秋天时父亲母亲就打好晾干码放在厨房里, 它们一直在等待着漆桶小炉的召唤。

e[丁]下雪了, 天地间顷刻银装素裹, 小孩子在家里是待不住的, 纷纷跑出来堆雪人、打雪仗。记得小时候我特别爱玩雪, 当玩得小手冻得通红, 像紫芽姜, 连指头也难以伸直时, 就赶紧跑回家取暖。那时母亲每次都会燃着漆桶小火炉, 赶快拉我到炉边, 还握着我的小手放在火上烤, 并帮我不停地使劲搓, 不多时, 我的手掌热乎乎, 指头也灵活如初。

f 记得我已经上小学了, 冰天雪地的清晨, 母亲依然准时叫我起床。因为怕冷, 常常母亲喊好几遍, 我还贪恋温暖舒适的被窝, 迟迟不愿起来, 母亲就走到床边, 将我的棉袄棉裤拿过去放在漆桶小火炉上烤, 直到烤温热了, 才递给我, 我马上愉快地穿起来, 那温暖舒适的记忆至今在我心间暖融融的。

g 冬季饭菜容易凉, 母亲经常会将小火炉提前燃着, 把饭菜放在上面, 等我们一放学, 热热乎乎的饭菜就等着我们。在烟火味的饭菜香里, 像吃火锅一样, 一家人围着漆桶小火炉, 虽然都是平平常常的饭蔬, 但只要人人能吃饱, 也就津津有味了, 欢声笑语就会漾满简陋的小屋。

h 寒冷的冬夜, 我们最爱坐在漆桶火炉边听父亲讲故事, 父亲并没有多少学问, 他只上过两年私塾, 可是他的肚里却装有许多民间传说, 我记得他最爱讲岳飞和杨家将的故事。那时母亲忙完了家务, 坐在一旁纳着鞋底或者缝补着衣衫, 我们也写完了作业, 全家人围着红红的火炉烤火。父亲在火炉里烧着纸条点燃香烟, 过了两口烟瘾后, 就开始讲起岳母刺字、岳飞精忠报国、杨家将保家卫国的故事, 精彩的讲述, 英雄们的爱国思想, 在我的心里深深烙下印记。

i 一晃许多年过去了, 父母早已去世, 漆桶小火炉也早已消失在岁月的烟尘里, 可是一到冬季, 每当坐在取暖器前, 我就会不自觉地想起儿时一家人围在漆桶小火炉边烤火取暖的温馨画面, 就会回忆起关于漆桶小火炉的许多温情故事, 并深深怀念起在那清贫的年代里, 父母用他们柔弱的肩膀为我们遮风挡雨, 并尽自己最大能力给予儿女们无尽的爱的温暖时光。

1. 下面的句子出自原文, 它在文中的位置应该是( )

每当这时, 我们兄弟姐妹就会为父亲的杰作欢欣雀跃。

A.[甲]处 B.[乙]处

C.[丙]处 D.[丁]处

2. 文章围绕“小火炉”, 回忆往事, 传递温情。阅读全文, 根据提示, 填写下表。

回忆往事 传递温情

烤冻得通红的小手 (1) __________________

(2) __________________ 温暖舒适, 心间暖融融的

回忆往事 传递温情

(3) __________________ 津津有味, 充满欢声笑语

听父亲讲故事 (4) __________________

3. 按要求赏析下面的句子。

(1) 记得小时候我特别爱玩雪, 当玩得小手冻得通红, 像紫芽姜, 连

指头也难以伸直时, 就赶紧跑回家取暖。(从修辞手法的角度)

(2) 全家人围着红红的火炉烤火。(从词语运用的角度)

4. 文章以《温情的小火炉》为题, 有什么作用

5. 文章结尾的“温暖时光”指什么 请联系生活实际, 谈谈你对这种

“温暖时光”的感悟。

(三)习作

花季少年的你,一定有自己的生活体验:或独自面对父母的出差,或

和同伴探秘神奇的游戏,或拣拾瞬间的感动,或立志“少年强则国

强”……记录分享时,便可骄傲地宣称:我,就是那善于发现故事、感

悟生活、收藏美好的青春少年!

请以《我就是那少年》为题目,写一篇文章。

要求:①立意自定,文体不限,不少于600字。②字迹工整,书写清楚,卷面整洁。③文中不得出现真实的人名、校名、地名。

参考答案

一、

1. (1) 峨眉山月半轮秋

(2) 回乐烽前沙似雪

(3) 应傍战场开

(4) 杨花落尽子规啼

(5) 水何澹澹 山岛竦峙

(6) 潮平两岸阔 风正一帆悬

(7) 正是江南好风景 落花时节又逢君

2. (1)①B ②A

(2)【甲】A 【乙】B

3.(1)C(2)D(3)D(4)D(5)C

二、(1)示例:含英咀华多阅读心灵丰盈

(2)示例:举行“少年正是读书时”朗诵比赛

举行“少年正是读书时”征文比赛

(3)示例:校图书馆藏书丰富(数量大、种类多),但经常去的学生很少。

(4)示例:小明,听说你平时只喜欢在手机、电脑上阅读,在手机、电脑上阅读虽然方便快捷,但会使我们在阅读时很难专注,对我们的眼睛伤害也很大。阅读纸质书籍不仅可以避免干扰,还可以更好地感受文字之美,放飞想象,陶冶情操。我们为什么不多阅读纸质书籍呢?

三、(一)1.B

2.这首诗突出了诗人归乡无计的无奈和痛苦。

(二)(一) 1. B

2. (1) 手掌热乎, 指头灵活如初

(2) 烘烤棉袄棉裤

(3) 提前加热饭菜

(4) 精彩的讲述深深烙下印记

3. (1) 运用了比喻的修辞手法, 将通红的小手比作“紫芽姜”, 生动形象地描绘出玩雪时受冻的情形, 侧面烘托出小火炉带来的温暖。

(2) 示例: “围”字写出了全家人在一起亲密无间、其乐融融的家庭氛围。

4. ①标题中的“小火炉”是贯穿文章的线索, 使文章结构严谨。②标题设置悬念, 引发读者的思考。③标题中的“温情”流露出作者对过去温暖时光的怀念之情, 点明了文章的主旨。

5. 示例: “温暖时光”指父母和子女倾情相伴, 共享天伦的美好时光。

感悟: 人世间最美好的时光是有家人陪伴的“温暖时光”, 陪伴是最长

情的告白, 小时候父母陪伴“我们”, 给了“我们”快乐的时光; 等到父

母年老的时候, “我们”也要陪伴父母, 让他们享受美好的晚年时光。

(三)略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首