统编版语文六年级上册第一单元现代文阅读检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级上册第一单元现代文阅读检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-02 19:47:23 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

统编版语文六年级上册第一单元现代文阅读检测卷(含答案)

课内阅读。

①我是诸元素之女:冬将我孕育,春使我开放,夏让我成长,秋令我昏昏睡去。

②我是亲友之间交往的礼品,我是婚礼的冠冕( ),我是生者赠予死者最后的祭献。

③清早,我同晨风一道将光明欢迎;傍晚,我又与群鸟一起为它送行。

④我在原野上摇曳( ),使原野风光更加旖旎;我在清风中呼吸,使清风芬芳馥( )郁。我微睡时,黑夜星空的千万颗亮晶晶的眼睛对我察看;我醒来时,白昼的那只硕大无朋的独眼向我凝视。

1.给短文中加点的字注音。

2.作者将花比作什么?

。

3.在这首为花儿所作的赞歌里,花儿是一个什么样的形象?

。

阅读《荆赞》,完成练习。

荆赞

①我爱游西山,尤其爱在炎夏游西山。当你刚走进山区,便有一股醉人的香气扑面而来。这香气来自哪里?你只要稍加注意,就会发现它来自一种并不引人注目的灌木。这灌木一丛丛、一簇簇,到处都是。荆的枝条挺拔,枝叶茂密;它的叶柄长,叶面呈掌状分裂。荆有一股略带辛辣的浓烈香气,闻了使人陶醉,每次游山归来,荆的余香总是缭绕不散。

②荆,不但给人以香,还给人以甜。炎夏,正是荆花盛开的季节。满山荆花满山香,招得蜂来蝶往。这是放蜂的好季节,蜜蜂所采的荆花蜜洁白如乳,香甜可口。荆花蜜的采制当然有蜂的 ,可也不能忘记荆花的 啊!

③荆,可以说它浑身是宝。它的枝条细长而柔韧,可以用来编篓。它的籽可以入药,主治风寒感冒、胃气不和等症。就是它的叶子,也是制造蚊香的一种主要原料呢!

④荆,具有预强的生命力。它见缝插针,悬崖陡坡,山巅谷底,都有它的立足之地。它不怕晒,不畏寒,不惧贫瘠和干旱。它生机勃勃,代代繁衍,在数量上,它也占了山区灌木中的大半。

⑤荆,是很有一点儿精神的。它不用人播种,不用人浇水,不用人施肥,不用人剪枝,却给人以香甜,以枝叶,以自己的一切。荆的这种精神难道不值得我们礼赞吗?

4.选择恰当的词语,依次填入第②自然段的横线处。

A.功劳 B.劳累 C.功能 D.辛苦

5.过渡句具有承上启下的作用。短文的过渡句是( )

A.荆,不但给人以香,还给人以甜。

B.荆,可以说它浑身是宝。

C.荆,具有预强的生命力。

D.荆,是很有一点儿精神的。

6.短文第③自然段和第④自然段分别写了荆 和 的特点。

7.读短文中画“ ”的句子,想象画面,写出自己的感受。

。

8.作者认为荆的精神值得我们礼赞,请谈谈你对这种精神的理解。

。

阅读理解。

草原(节选)

这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

9.选段中表示绿的范围广的词语是 ,表示绿的程度深的词语是 。

10.选段中画“ ”的句子运用了比喻的修辞手法,“无边的绿毯”是指 ,“白色的大花”是指 ,生动形象地写出了草原的色彩之美。

11.选段写出了草原什么特点?文中哪句话最突出表现这个特点?用波浪线画出来。

。

12.如果马和牛真的在回味,它们会回味些什么?发挥想象写一写。

。

阅读短文,完成练习。

在雨后的清晨,我信步踏上了我家房后那曲折幽深的小径。

四周满溢着泥土的芬芳,混杂着草香、花香,使人精神为之一振。那些圆圆的、亮亮的、润润的露珠,像散落的珍珠,像满天星斗,挂在树枝上和草叶上,闪闪烁烁。

树林中的歌唱家——小鸟,倏地一下,从一个树枝飞到另一个树枝,抖落了颗颗“珍珠”,愉快地跳着、唱着,那叫声,时而婉转,时而酣畅,使人为之陶醉。

晨雾似乳白色的薄纱,如梦、如幻、如诗、如画,挥不走,扯不开,斩不断,挡住了我的视线,我有一种飘飘然乘雾欲飞的感觉。山披着雾,雾笼着山,绿色透着白色,白色浸着绿色,如同挂着白霜的绿葡萄,又好似典雅清秀的山水画。

渐渐地,群山就像一个个娇美的维吾尔族的少女,揭开层层洁白的面纱,脸颊飞起了一抹淡淡的红晕,然后脱去白纱,换上了淡淡的橘黄的缀着珍珠的衣裙。那珍珠太小了,又太多了,有的地方是亮晶晶的一片,折射着一抹阳光,闪动着美丽的光泽。我不由得注目凝望,看着看着,群山已悄然无声地穿上了深绿色的长裙,霞光围绕着她美丽的身躯,为她镀上了一圈金色的光晕……

恍惚之中,我仿佛变成了花丛中的一朵,露珠中的一滴,群鸟中的一只,阳光中的一缕,我的灵魂飘起,似旷野的鸟儿在蓝天中翱翔,拍打着翅膀,在更深远的天空中自由飞翔。

此时此刻,在这静寂的山林中,我激动不已,我想高歌,我想吟诵,我想欢呼,我想雀跃。哦,不!何必破坏这份属于山林的清幽呢?只要深深吸一口这甜甜的、清新的空气,就足够了。还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨!

13.请给短文拟一个合适的标题: (整体感知能力训练)

14.联系上下文,解释下列词语。(理解能力训练)

(1)酣畅: (2)雀跃:

15.用“﹏﹏﹏”画出作者联想的部分;用“ ”画出作者直接抒发感情的句子。(捕捉信息能力训练)

16.短文以 、 为背景,分别写了 、 、 等景物,给人一种清新明快之感,表达了作者 的思想感情。(捕捉信息能力训练)

17.短文运用了多种修辞手法,如 、 、 等,我能找出一句运用了 手法的句子,摘抄如下: 。

我还会照样子写一句: 。

课外阅读。

青青庭院

①故乡青青的庭院是我儿时的乐园。

②宽大的庭院到处都染满了绿,除了北边屋前,四壁倒有三面被绿簇拥着,中间被父亲的花草和母亲的菜畦装点起来,并不显得空旷。因为庭院的绿太浓,于是在我的意识里,庭院仿佛一年四季都是绿的。而这绿又是摇曳多姿的,空灵而深邃的,总在你不经意的时候探到你的心里。

③每到六月,北屋前的石榴树会开满火红的花朵,它们躲在油亮的深绿里逼着你的眼。蜂儿嗡嗡地A着,贪婪地B着花蜜。儿时的我总是很馋,却不晓得蜂蜜要经过蜜蜂的酿造才可以吃,以为捉到一只蜜蜂就可以吃到甜甜的蜂蜜。常常寻一只敞口不是太大的玻璃瓶子,轻手轻脚地靠近树身,耐心地等待蜜蜂停落到花儿上,钻进花心,然后悄悄地把瓶口移近,猛地一扣,蜜蜂一惊,就会落入瓶底,接着旋紧盖子。怕蜜蜂死掉,就在瓶盖儿上扎个眼儿,且看蜂儿在瓶中乱撞,腹部一鼓一鼓的,淡黄的翅膀风车一样振动,找不到出去的路。看到后来,却觉得蜂儿可怜,索性打开瓶盖儿,看蜂儿飞走,吃蜜的念头早已忘掉了。有时手指被蜇得又红又肿,就翻来清凉油抹上。但很快就忘了,就再去捉,再被蜇。

④时光如同缎子一般在不知不觉中滑过。及至后来我离开故园到外地求学,再参加工作,再成了家,故园离我渐渐远了。但故园的绿却始终留在我的心底,如同儿时父母慈爱的目光,始终浸润着我的心田。

⑤一晃小女也十岁了。每到暑假或寒假,她总是迫不及待地要回故园。父母已经赋闲在家,将今日的庭院装点得更为绚丽。爬山虎在南屋的墙面上像瀑布一样泼洒下来,形成一道绿色的屏障,窗儿在上面像眼睛一般地眨着。南屋与庭院之间多了一道花墙,上面是瓜藤搭起的帐篷,长的丝瓜从藤上垂下。转过花墙,东墙是满架的金银花,从南到北一路铺开,西墙挂满了葡萄。各色的深的浅的树和藤在庭院中攀缘生长,错落有致。母亲的菜畦依然齐整,父亲的花草依然沿着菜畦一路开放。石榴树斑斑驳驳地脱皮,大大小小的石榴赶趟似的挂满了枝头,叶间还偶尔开放着一朵两朵火红火红的石榴花。但故乡的庭院究竟还是绿,浓浓的令人不禁想将它掬在手里,饮到心里,醉到梦里。

⑥故园的绿啊,它衍生了几代人的梦,不仅衍生着梦,也衍生着希望,时时激励着我。 (有改动)

18.对画波浪线的句子理解最准确的一项是( )

A.这绿是空灵且深邃的。

B.这绿深深地印入了“我”的心里。

C.这绿摇曳多姿,空灵且深邃。

D.这绿总让“我”想起宽大的庭院。

19.画“____”句中A、B两处填入哪两个字能使画“____”句运用的修辞手法为拟人?( )

A.叫 吮 B.闹 采 C.闹 吮 D.叫 采

这样选择的理由:_________

20.第③段写了作者捉蜜蜂的趣事。你在生活中有着怎样与作者类似的经历呢?请从文章的相关内容想开去,简单写一写。

21.作者的女儿为什么一到暑假或寒假就“迫不及待地要回故园”?说说你的理解。

22.关于本文的思想主题,下列说法最准确的一项是( )

A.本文主要描述了儿时故园的景色,表达了作者对青青庭院的深深怀念

B.本文主要描述了故园往日的景色,表达了作者对青青庭院的深深怀念

C.本文主要描述了故园往日和今日的景色,感激故园的绿给自己及家人的精神滋养。

D.本文主要描述了故园今日的景色,表达了女儿对故园的喜爱。

课外阅读。

访兰

父亲喜欢兰草,过些日子就要到深山中去一趟,带回些野兰来栽培。几年之间,家里庭院就有了百十个品种,像要做一个兰草园圃似的。方圆十几里的人都跑来玩赏。父亲不但不以此得意,反而倒有了几分愠怒。此后进山去,便不再带回那些野生野长的兰草了。这事很使我奇怪,问他,又不肯说。只是在又一次进山的时候,特意招呼我说:“访兰去吧!”

我们走了半天,到了山的深处。那里有道瀑布,十几丈高地直直垂下,老远就听到了轰轰隆隆地响,水沫扬起来,弥漫到半空,日光在上面浮着,晕出七彩迷离的虚幻。我们沿谷底走,便看见有很多野兰草,盈尺高的,都开了淡淡的兰花,像就地铺了一层寒烟。香气浓极了,气浪一冲,站在峡谷的任何地方都闻到了。

我从未见过这么清妙的兰草,连声叫好,便动手要挖起一株来。我想,父亲会培育这仙品——以前就这么挖回去,经过一番栽培,就养出了各种各样的品种、形状呢。

父亲却把我制止了,问道:“你觉得这里的兰草好呢,还是家里的那些好?”

我说:“这里的好。”

“怎么个好呢?”

我却说不出来。家里的的确比这里的好看,这里的却远比家里的清爽。

“是味儿好像不同吗?”

“是的。”

“这是为什么?一样的兰草,长在两个地方就有两个味?”

父亲说:“兰草是空谷的幽物,得的是天地自然的灵气,长的是野山水畔的趣姿,一旦栽培了,便成了玩赏的盆景。”

“但它确实叶更嫩,花更繁更大了呀。”

“样子似乎是,但美得太甜、太媚,格调也就俗了。”

父亲的话是对的,但我却不禁惋惜了:这么精神的野兰,在这么个空谷僻野,叶是为谁长的,花是为谁开的,会有几个人知道而欣赏呢?”

“这正是它的不俗之处。它不为被欣赏而生长,却为着自己的特色而存在着。所以它才长得叶纯,开得花纯,处处有着它的灵性。”

我再也不敢去挖野兰了。高兴着它的这种纯朴,悲叹以前喜爱着它却无形中毁了它。

父亲拉着我坐在潭边,我们的身影就静静地沉在水里。他看兰,也在看我,说:“做人也是这样啊,孩子,人活在世上,不能失了自己的真性,献媚处事,就像盆景中的兰草一样,降低了品格。低俗的人是不会对社会有贡献的。”

我深深地记着父亲的话。已经过去多年,我一直未敢忘。

23.“空谷幽兰”和“盆景家兰”各有什么特点?请各自用一个词概括。

。

24.“一样的兰草,长在两个地方就有两个味”中的“味”指什么?深层含义是什么?

。

25.第二段的景物描写在文中起什么作用?

。

26.题目“访兰”改为“赏兰”好不好?为什么?

。

非连续性文本阅读。

中国旅游日

公元1613年5月19日,明代大旅行家、地理学家和文学家徐霞客开始游历名山大川。他从浙江宁海出发,用30多年时间,东渡普陀,北历燕冀,南涉闽粤,西北直攀太华之巅,西南远达云贵边陲,足迹遍及当时14个省,写下了60余万字的《徐霞客游记》。2011年3月30日,国务院常务会议通过决议,自2011年起,每年5月19日为“中国旅游日”,“中国旅游日”的形象宣传口号是“爱旅游、爱生活”。

27.下图是“中国旅游日”的标志图案,标志的主体创意造型来源于甲骨文的“旅”字及传统的印鉴艺术。请描述变形的“旅”字所展示的画面。

。

28.2011年是首个“中国旅游日”,主题是“读万卷书,行万里路”。你怎样理解这一主题?

。

29.假如暑假即将来临,你打算怎样“背起行囊走四方”?

。

阅读课外短文,完成练习。

暮春的一天,一位朋友约我去慕田峪长城看桃花,我却意外地看到了云海。

那天凌晨,小雨刚刚扫过慕田峪,空气中弥散着新鲜的潮意。我与朋友沿着登城步道拾级而上,阵阵雾气迎面扑来,愈往高,雾愈浓。雾气中依稀伴着花香,沁人心脾。我们登上了长城,凭高远眺。方圆几公里的范围内,聚集着一片茫茫的白云。周围的群山时隐时现,远远望去,宛如一个个小岛出没在波涛滚滚的白浪之间。远处的云雾洁白如雪近处的云雾似阵阵轻烟缠绕在山腰之中而飘忽不定的山风,一会儿把连在一起的云撕开,一会儿又把几块云衔在一起,一会儿又把云塑成了各种难以名状的造型……真是千姿百态,令人目不暇接。

慕田峪一带群山环抱,草木苍翠,风微沙少,气候湿润,雨雪天后,才容易出现云雾。但像今天这样壮观的景象真不多见。

一阵轻风袭来,云雾渐渐淡了,对面的山峰在一线蓝天的映衬下,格外俊秀。白色的云团在山腰浮动,墨绿色的山峦远近高低,层层叠叠,融在蓝天白云之中,构成了一幅浓淡.相宜的水墨画。这时,一束阳光透过云层,射到大地上,天晴了。阳光照着风景如画的旅游区,照着长城内外一排排红砖青瓦的农家新房,照着蜿蜒如带的柏油公路,照着一望无际的肥沃农田……

阳光下,山显得更青了,云显得更白了。

30.文中画“ ”的句子采用了 的修辞手法,省略号省略了 。

31.用“﹏﹏﹏”在文中画出是什么样的画面“构成了一幅浓淡相宜的水墨画。

32.短文第2自然段作者写观云海的地点在 ,看到的景物有 、 ,借助 (事物)描绘出云雾的千姿百态。

33.为什么慕田峪雨雪天后容易出现云雾?

。

34.从所读的内容想开去,你想到了什么?

。

参考答案:

1.miǎn yè fù 2.诸元素之女、亲友之间交往的礼品、婚礼的冠冕以及生者赠予死者最后的祭献。 3.花儿是一个奉献者和使者,它向往光明,与万物和谐共处。

【解析】1.本题考查字音的掌握。

冠冕—— miǎn,体面;堂皇。

摇曳——yè,(动)摇荡。

馥郁——yù,形容香气浓烈。

2.本题考查筛选信息的能力。

从第①段的句子“我是诸元素之女”和第②段的句子“我是亲友之间交往的礼品,我是婚礼的冠冕,我是生者赠予死者最后的祭献”可知答案。

3.本题考查概括分析能力。

第②段的句子“我是亲友之间交往的礼品;我是婚礼的冠冕;我是生者赠与死者最后的祭献”表明了“我”对世界的作用,是人们交往的使者。

第④段的句子“我在原野上摇曳,使原野风光更加旖旎;我在清风中呼吸,使清风芬芳馥郁”表现了“我”为世间奉献了美好。更有语句直接写“我”的形象:“我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也不孤芳自赏”。

故:花儿是一个奉献者和使者,它向往光明,与万物和谐共处。

4.DA 5.A 6. 浑身是宝 生命力顽强 7.荆花盛开的季节,漫山遍野都是荆花,花香四溢,蜜蜂和蝴蝶在花丛中翩翩起舞,让人如痴如醉。 8.默默付出,不求回报。

【解析】4.本题考查选词填空。

A.功劳,指(人)对事业做出了突出的贡献,超越了平凡的劳动称其为功劳。

B.劳累,由于过度的劳动而感到疲乏;敬辞,指让人受累(用于请人帮忙做事)。

C.功能,意指事物或方法所发挥的有利作用;效能。

D.辛苦,原指味道辛辣而苦,比喻艰难困苦,很疲倦的感觉。现多指工作和劳作的感受。辛劳苦累,付出艰辛,用于烦劳别人时表示客气、慰问。

结合词义,可知,形容荆花蜜的采制当然有蜂的什么,应选:辛苦;不能忘记荆花的什么,应选:功劳。故选:DA。

5.本题考查对过渡句的掌握。

A.是。“荆,不但给人以香,还给人以甜”放在第二自然段的首句,前半句“但给人以香”是对第一自然段的总结,后半句“还给人以甜”是对第二自然段的总结,故在这儿起承上启下的作用,是过渡句。

B.不是。“荆,可以说它浑身是宝”是放在第三自然段的首句,是对第三自然段的一个总结,只是引起了下文。

C.不是。“荆,具有预强的生命力”放在第四自然段的首句,是对第四自然段的一个总结,只是引起了下文的作用。

D.不是。“荆,是很有一点儿精神的”放在第五自然段的首句,是对第五自然段的一个总结,只是引起了下文的作用。

6.本题考查对短文内容的理解。

结合“荆,可以说它浑身是宝”“荆,具有预强的生命力”可知,短文第三自然段和第四自然段分别写了荆浑身是宝和顽强的生命力的特点。

7.本题考查对句子的理解和赏析。

结合“满山荆花满山香,招得蜂来蝶往”可知,描写的景物有:荆花、蝴蝶和蜜蜂等,荆花是开遍整个山峰的,蝴蝶和蜜蜂在荆花丛中翩翩起舞的画面。这样的画面让人如痴如醉,流连忘返。

8.本题考查对短文主旨的理解。

描写荆的精神在原文第五段,是指荆不需要人播种、浇水、施肥、剪枝,却给人以香甜,以枝叶,以自己的一切。这体现了荆有着无私奉献,不畏艰险的精神。告诉了我们要向荆学习,做一个默默付出、不求回报的人。

9. 一碧千里 翠色欲流 10. 草原 羊群 11.文中写出草原的绿。

那些小丘的线条是那么的柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。 12.草原真辽阔啊!走也走不到边,还有无穷无尽的草可以吃。

【解析】9.本题考查提取关键信息。

一碧千里:一眼望去全部都是绿色,形容在一个十分广阔的范围内全是绿色。表示绿的范围广。

翠色欲流:翠绿的颜色好像就要流淌出来一样,形容绿到了极致。表示绿的程度深。

10.本题考查修辞手法。

此句把“草地”比作“无比的绿毯”,把“羊群”比作“白色的大花”,运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了草原的色彩之美。

11.本题考查文章内容理解。

文中出现频率最高的词就是“绿”,所以选段写出了草原的绿的特点。

“那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。”这里翠色欲流形容绿到了极致,最能表现草原的绿这个特点。

12.本题是开放性试题。

骏马和大牛本来就是草原上常有的动物,它们可以说是草原的主人,发挥想象力的时候,以骏马和大牛的角度去写它们此时想到了什么,可以从草原的辽阔,景色的美丽,草儿的丰茂等方面去写。言之有理即可。

如:草原真美啊,这是我最爱的家!

13.山林之晨 14. 畅快,舒适。 比喻欣喜兴奋到极点。 15.恍惚之中,我仿佛变成了花丛中的一朵,露珠中的一滴,群鸟中的一只,阳光中的一缕,我的灵魂飘起,似旷野的鸟儿在蓝天中翱翔,拍打着翅膀,在更深远的天空中自由飞翔。

我激动不已,我想高歌,我想吟诵,我想欢呼,我想雀跃。还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨! 16. 雨 晨雾 露珠 小鸟 群山 对大自然无比喜爱 17. 比喻 拟人 排比 比喻 渐渐地,群山就像一个个娇美的维吾尔族的少女。 弯弯的月亮像小船。

【解析】13.本题考查给文章加标题。

可以以文章主要的内容作为标题,简洁合理即可。文章写了雨后清晨山林里的景色,结合第⑦段“还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨!”,可将标题取为山林之晨。

14.本题考查词语解释。

(1)酣畅:畅快,舒适。本文指小鸟叫声很畅快。

(2)雀跃:比喻欣喜兴奋到极点。本文指“我”高兴得像麻雀一样跳跃。

15.本题考查找出关键句子。

由第⑥段“恍惚之中,我仿佛变成了花丛中的一朵,露珠中的一滴,群鸟中的一只,阳光中的一缕,我的灵魂飘起,似旷野的鸟儿在蓝天中翱翔,拍打着翅膀,在更深远的天空中自由飞翔”中的“恍惚”“仿佛变成”可知,这是作者联想的部分,他在观赏景色时仿佛也和景物融为了一体。

第⑦段“我激动不已,我想高歌,我想吟诵,我想欢呼,我想雀跃。哦,不!何必破坏这份属于山林的清幽呢?只要深深吸一口这甜甜的、清新的空气,就足够了。还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨!”是作者直接抒发感情的句子,直抒胸臆,情感浓烈,表达了作者对山林的喜爱之情。

16.本题考查文章信息的提取。

由第①段“在雨后的清晨”和第④段“晨雾似乳白色的薄纱”可知,作者以雨、薄雾为背景,景色朦胧而典雅。从“那些圆圆的、亮亮的、润润的露珠”“树林中的歌唱家——小鸟”“渐渐地,群山就像一个个娇美的维吾尔族的少女”可知,分别写了露珠、小鸟、群山,景色清幽美丽,这样的山水画让作者不由得赞美和喜爱。

17.本题考查修辞手法和仿写句子。

第②段“那些圆圆的、亮亮的、润润的露珠,像散落的珍珠,像满天星斗”用了比喻的手法,将“露珠”比作了“珍珠”“星斗”,形象写出露珠的晶莹美丽。第③段“愉快地跳着、唱着”用了拟人的手法,形象地写出小鸟的自由与快乐。第④段“晨雾似乳白色的薄纱,如梦、如幻、如诗、如画,挥不走,扯不开,斩不断”用了排比的修辞手法,写出了晨雾的朦胧之美。

选择一个修辞手法进行仿写,语句通顺合理即可。如拟人句:秋天到了,树上火红的果子露出了笑脸,她在向着我们点头。

18.B 19.C 20.儿时的我喜欢昆虫,所以常在草丛中寻找各种昆虫,捉来放在玻璃瓶里欣赏,看腻了就放掉,想看了就再去捉,再放,乐此不疲。 21.故园的景色深深地吸引着女儿,说明故园仍然生机蓬勃,不但始终留在“我”的心底,还吸引着下一代。 22.C

【解析】18.本题考查理解句子含义。

“而这绿又是摇曳多姿的,空灵而深邃的,总在你不经意的时候探到你的心里”出现在第一段,前面的句子是“因为庭院的绿太浓,于是在我的意识里,庭院仿佛一年四季都是绿的”,因此这句话重在说明这绿深深地印入了“我”的心里。故选B。

19.本题考查选字填空。

“蜂儿嗡嗡地A着,贪婪地B着花蜜”,此处是形容蜜蜂嗡嗡叫的热闹场景和蜜蜂采蜜时的贪婪,因此用“闹”和“吮”更恰当,能把蜜蜂采蜜时的热闹情景写得更生动。故选C。

20.本题考查开放性试题。

学生自己回忆自己的日常生活,组织好语言进行表达即可。如:儿时每逢周末我都会和爸爸去公园里捉鱼,然后带回家放在浴缸里喂养,看着它们一天天长大,我很自豪。

21.本题考查理解文章内容。

“一晃小女也十岁了。每到暑假或寒假,她总是迫不及待地要回故园”出现在第五段,后文是具体描绘故乡庭院的美,展现了故乡庭院的蓬勃生机,因此可知故乡的庭院不仅对“我”有着深深的吸引力,而且也在吸引着“我”的女儿。据此概括作答即可。

22.本题考查理解文章主题思想。

本文首先描述了儿时的故园的美丽景色和当年“我”在故园捉蜜蜂的乐事;接着描写了现在的故园在父母的装点下依然美丽的特点,和“我”的女儿依然被故园吸引;最后点明主旨,表达作者对故园的绿的喜爱和感激之情。故ABD选项有误,由本文开头“故乡青青的庭院是我儿时的乐园”和结尾“故园的绿啊,它衍生了几代人的梦,不仅衍生着梦,也衍生着希望,时时激励着我”,可知文章主题是感谢故园的绿给自己及家人的精神滋养,故选C。

23.纯朴 好看 24.这里的“味”既指气味,同时还指兰草的品格、气质。 25.这段景物描写的是野兰的生长环境,让我们明白父亲喜爱的兰草并不是供人玩赏的兰草,并且此段描写为后文赞美兰草做铺垫。 26.“访”有寻求的意思,对兰草的寻访表明了“父亲”与“我”对兰草的高雅、纯朴品格的敬仰,同时用一“访”字,把兰草人格化,从而更突出了兰草的象征意义。

【解析】23.本题考查学生概括景物的特点的能力。

题干要求用一个词概括“空谷幽兰”和“盆景家兰”的特点,注意审题。从“家里的的确比这里的好看,这里的却远比家里的清爽。”这一句可看出“盆景家兰”的特点是“好看”,“空谷幽兰”的特点是“清爽”。从“但美得太甜、太媚,格调也就俗了。”这一句可看出“盆景家兰”的“俗气”。从“它不为被欣赏而生长,却为着自己的特色而存在着。所以它才长得叶纯,开得花纯,处处有着它的灵性。”可以看出“空谷幽兰”的“清纯”、“高雅”。故“空谷幽兰”的特点可填清纯(纯朴、清爽、高雅等),“盆景家兰”的特点可填好看(俗气、媚俗等),答案不唯一,意思接近即可。

24.本题考查了学生对文中字词的理解。

答此题需写出字词的字面意思,也要写出在文中的深层含义。“味”的字面意思是指味道、气味。这里的“味”指气味,两种兰草气味不同。联系上下文,后文还讲了“空谷幽兰”和“盆景家兰”的特点、品格、格调。因此这个“味”也还指两种兰草的品质与格调的“味”也不同。

25.本题考查了景物描写的作用。

一般来说景物描写在文中的作用有渲染气氛、衬托、暗示背景、为下文做铺垫。第二段描写的是山谷的野兰草的生长环境,山谷的兰草清纯、高雅,香气极浓,峡谷有兰草点缀犹如仙境。这段景物描写让我们明白了父亲喜爱的是空谷幽兰,供人玩赏的兰草失去了真性,变得低俗。同时这段描写为后文的赞美野兰做铺垫。

26.本题考查对文章题目的评析。

从字面意思上看,“访兰”有拜访、寻访兰草的意思;“赏兰”只是欣赏兰花。“赏兰”语意没有“访兰”丰富;从更深层意义来看,“访兰”写出了“父亲”与“我”对野兰的高雅、纯朴品格的敬仰之情;从修辞方法来看,“访兰”用了拟人的手法,将野兰人格化,更加形象地表现出野兰高雅脱俗的气质。故“访兰”更好。

27.在一面旗帜引领下的一队游人正秩序井然、兴致勃勃地游走于美妙的旅途中。 28.该主题提倡我们不仅要多读书,也要多出去旅行,这样更有益于我们的身心健康。 29.暑假里,我打算带上一本名著,跟着父母去旅游。

【解析】27.本题考查图文转换能力。

解答时,需要仔细观察漫画,借助标题、提示语等分析其含义,结合题干要求作答。题干中标志图案的主题部分源于甲骨文“旅”字,又运用了传统的印鉴艺术,仿佛是几个人手持旗帜,并肩走在旅行的途中。答题时言之有理即可。

如:一群人在一面旗帜的带领下,前进着,观赏着。

28.本题考查对主题的理解。

“读万卷书,行万里路”中的意思是:读万卷书:是指要努力读书,让自己的才识过人。行万里路:是指让自己的所学,能在生活中体现,同时增长见识,也就是理论结合实际,学以致用。

这个主题又出现在首个“中国旅游日”上,故可以围绕“旅游、读书、增长见识”等方面来理解和谈论,只要合理,不偏离主题即可。

如:古代的读书人意识到,走出书斋,畅游天下,不仅可以强健体魄,开拓视野,增长见识,还能对书本知识进行实地验证,获得真知。现在,出外旅游已经成为许多人文化生活的一部分。背起行囊走四方,可以使我们感受到旅游文化的魅力。

29.本题考查语言表达能力。

此题是开放性题型,只要谈出自己的暑假旅游设想即可。

如:我打算去西安兵马俑,在骊山北麓,茂密的林木掩映着一组规模宏大、外观别致的建筑,这就是闻名遐迩的秦始皇兵马俑。

30. 排比 阳光照耀下的其他景物 31.白色的云团在山腰浮动,墨绿色的山峦远近高低,层层叠叠,融在蓝天白云之中,构成了一幅浓淡.相宜的水墨画。 32. 慕田峪长城 白云 群山 山风 33.因为慕田峪一带群山环抱,草木苍翠,风微沙少,气候湿润,所以雨雪天后才容易出现云雾。 34.我想到了黄山上干姿百态、变化万千的云雾。

【解析】30.本题考查对修辞手法的掌握和省略号的作用。

画线句“一会儿把连在一起的云撕开,一会儿又把几块云衔在一起,一会儿又把云塑成了各种难以名状的造型”连用三个“一会儿”写出了阳光照耀下的景物,用了排比的修辞手法。省略号在这里的作用是列举的省略,表示阳光还照耀着其他景物。

31.本题考查信息筛选和提取信息的能力。

结合第四段“白色的云团在山腰浮动,墨绿色的山峦远近高低,层层叠叠,融在蓝天白云之中,构成了一幅浓淡.相宜的水墨画。”可得出答案。

32.本题考查对文段内容的把握和提取有用信息的能力。

通过题干可定位答题区间在第2自然段,从“我们登上了长城”可知观云海的地点在慕田峪长城。

由文中“我们登上了长城,凭高远眺。方圆几公里的范围内,聚集着一片茫茫的白云。周围的群山时隐时现,远远望去,宛如一个个小岛出没在波涛滚滚的白浪之间”可知,看到的景物是“白云、群山”。

通过题干中的“千姿百态”可以定位于段末,联系上文便可知是借助山风描绘出云雾的千姿百态。

33.本题考查对文章内容的把握和信息筛选的能力。

由文中“慕田峪一带群山环抱,草木苍翠,风微沙少,气候湿润,雨雪天后,才容易出现云雾。但像今天这样壮观的景象真不多见。”可知,慕田峪雨后容易出现云雾是因为群山环抱,草木苍翠,风小沙少,气候湿润造成的。

34.本题考查思维拓展。

阅读时要培养自己的发散思维,以各种角度想开去,这样可以活跃思维,激发创造力。文章写了慕田峪的云海,结合所学课文,可联想到课文《黄山云海》干姿百态的黄山石,变化万千的云雾以及黄山的奇丽景色。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编版语文六年级上册第一单元现代文阅读检测卷(含答案)

课内阅读。

①我是诸元素之女:冬将我孕育,春使我开放,夏让我成长,秋令我昏昏睡去。

②我是亲友之间交往的礼品,我是婚礼的冠冕( ),我是生者赠予死者最后的祭献。

③清早,我同晨风一道将光明欢迎;傍晚,我又与群鸟一起为它送行。

④我在原野上摇曳( ),使原野风光更加旖旎;我在清风中呼吸,使清风芬芳馥( )郁。我微睡时,黑夜星空的千万颗亮晶晶的眼睛对我察看;我醒来时,白昼的那只硕大无朋的独眼向我凝视。

1.给短文中加点的字注音。

2.作者将花比作什么?

。

3.在这首为花儿所作的赞歌里,花儿是一个什么样的形象?

。

阅读《荆赞》,完成练习。

荆赞

①我爱游西山,尤其爱在炎夏游西山。当你刚走进山区,便有一股醉人的香气扑面而来。这香气来自哪里?你只要稍加注意,就会发现它来自一种并不引人注目的灌木。这灌木一丛丛、一簇簇,到处都是。荆的枝条挺拔,枝叶茂密;它的叶柄长,叶面呈掌状分裂。荆有一股略带辛辣的浓烈香气,闻了使人陶醉,每次游山归来,荆的余香总是缭绕不散。

②荆,不但给人以香,还给人以甜。炎夏,正是荆花盛开的季节。满山荆花满山香,招得蜂来蝶往。这是放蜂的好季节,蜜蜂所采的荆花蜜洁白如乳,香甜可口。荆花蜜的采制当然有蜂的 ,可也不能忘记荆花的 啊!

③荆,可以说它浑身是宝。它的枝条细长而柔韧,可以用来编篓。它的籽可以入药,主治风寒感冒、胃气不和等症。就是它的叶子,也是制造蚊香的一种主要原料呢!

④荆,具有预强的生命力。它见缝插针,悬崖陡坡,山巅谷底,都有它的立足之地。它不怕晒,不畏寒,不惧贫瘠和干旱。它生机勃勃,代代繁衍,在数量上,它也占了山区灌木中的大半。

⑤荆,是很有一点儿精神的。它不用人播种,不用人浇水,不用人施肥,不用人剪枝,却给人以香甜,以枝叶,以自己的一切。荆的这种精神难道不值得我们礼赞吗?

4.选择恰当的词语,依次填入第②自然段的横线处。

A.功劳 B.劳累 C.功能 D.辛苦

5.过渡句具有承上启下的作用。短文的过渡句是( )

A.荆,不但给人以香,还给人以甜。

B.荆,可以说它浑身是宝。

C.荆,具有预强的生命力。

D.荆,是很有一点儿精神的。

6.短文第③自然段和第④自然段分别写了荆 和 的特点。

7.读短文中画“ ”的句子,想象画面,写出自己的感受。

。

8.作者认为荆的精神值得我们礼赞,请谈谈你对这种精神的理解。

。

阅读理解。

草原(节选)

这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

9.选段中表示绿的范围广的词语是 ,表示绿的程度深的词语是 。

10.选段中画“ ”的句子运用了比喻的修辞手法,“无边的绿毯”是指 ,“白色的大花”是指 ,生动形象地写出了草原的色彩之美。

11.选段写出了草原什么特点?文中哪句话最突出表现这个特点?用波浪线画出来。

。

12.如果马和牛真的在回味,它们会回味些什么?发挥想象写一写。

。

阅读短文,完成练习。

在雨后的清晨,我信步踏上了我家房后那曲折幽深的小径。

四周满溢着泥土的芬芳,混杂着草香、花香,使人精神为之一振。那些圆圆的、亮亮的、润润的露珠,像散落的珍珠,像满天星斗,挂在树枝上和草叶上,闪闪烁烁。

树林中的歌唱家——小鸟,倏地一下,从一个树枝飞到另一个树枝,抖落了颗颗“珍珠”,愉快地跳着、唱着,那叫声,时而婉转,时而酣畅,使人为之陶醉。

晨雾似乳白色的薄纱,如梦、如幻、如诗、如画,挥不走,扯不开,斩不断,挡住了我的视线,我有一种飘飘然乘雾欲飞的感觉。山披着雾,雾笼着山,绿色透着白色,白色浸着绿色,如同挂着白霜的绿葡萄,又好似典雅清秀的山水画。

渐渐地,群山就像一个个娇美的维吾尔族的少女,揭开层层洁白的面纱,脸颊飞起了一抹淡淡的红晕,然后脱去白纱,换上了淡淡的橘黄的缀着珍珠的衣裙。那珍珠太小了,又太多了,有的地方是亮晶晶的一片,折射着一抹阳光,闪动着美丽的光泽。我不由得注目凝望,看着看着,群山已悄然无声地穿上了深绿色的长裙,霞光围绕着她美丽的身躯,为她镀上了一圈金色的光晕……

恍惚之中,我仿佛变成了花丛中的一朵,露珠中的一滴,群鸟中的一只,阳光中的一缕,我的灵魂飘起,似旷野的鸟儿在蓝天中翱翔,拍打着翅膀,在更深远的天空中自由飞翔。

此时此刻,在这静寂的山林中,我激动不已,我想高歌,我想吟诵,我想欢呼,我想雀跃。哦,不!何必破坏这份属于山林的清幽呢?只要深深吸一口这甜甜的、清新的空气,就足够了。还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨!

13.请给短文拟一个合适的标题: (整体感知能力训练)

14.联系上下文,解释下列词语。(理解能力训练)

(1)酣畅: (2)雀跃:

15.用“﹏﹏﹏”画出作者联想的部分;用“ ”画出作者直接抒发感情的句子。(捕捉信息能力训练)

16.短文以 、 为背景,分别写了 、 、 等景物,给人一种清新明快之感,表达了作者 的思想感情。(捕捉信息能力训练)

17.短文运用了多种修辞手法,如 、 、 等,我能找出一句运用了 手法的句子,摘抄如下: 。

我还会照样子写一句: 。

课外阅读。

青青庭院

①故乡青青的庭院是我儿时的乐园。

②宽大的庭院到处都染满了绿,除了北边屋前,四壁倒有三面被绿簇拥着,中间被父亲的花草和母亲的菜畦装点起来,并不显得空旷。因为庭院的绿太浓,于是在我的意识里,庭院仿佛一年四季都是绿的。而这绿又是摇曳多姿的,空灵而深邃的,总在你不经意的时候探到你的心里。

③每到六月,北屋前的石榴树会开满火红的花朵,它们躲在油亮的深绿里逼着你的眼。蜂儿嗡嗡地A着,贪婪地B着花蜜。儿时的我总是很馋,却不晓得蜂蜜要经过蜜蜂的酿造才可以吃,以为捉到一只蜜蜂就可以吃到甜甜的蜂蜜。常常寻一只敞口不是太大的玻璃瓶子,轻手轻脚地靠近树身,耐心地等待蜜蜂停落到花儿上,钻进花心,然后悄悄地把瓶口移近,猛地一扣,蜜蜂一惊,就会落入瓶底,接着旋紧盖子。怕蜜蜂死掉,就在瓶盖儿上扎个眼儿,且看蜂儿在瓶中乱撞,腹部一鼓一鼓的,淡黄的翅膀风车一样振动,找不到出去的路。看到后来,却觉得蜂儿可怜,索性打开瓶盖儿,看蜂儿飞走,吃蜜的念头早已忘掉了。有时手指被蜇得又红又肿,就翻来清凉油抹上。但很快就忘了,就再去捉,再被蜇。

④时光如同缎子一般在不知不觉中滑过。及至后来我离开故园到外地求学,再参加工作,再成了家,故园离我渐渐远了。但故园的绿却始终留在我的心底,如同儿时父母慈爱的目光,始终浸润着我的心田。

⑤一晃小女也十岁了。每到暑假或寒假,她总是迫不及待地要回故园。父母已经赋闲在家,将今日的庭院装点得更为绚丽。爬山虎在南屋的墙面上像瀑布一样泼洒下来,形成一道绿色的屏障,窗儿在上面像眼睛一般地眨着。南屋与庭院之间多了一道花墙,上面是瓜藤搭起的帐篷,长的丝瓜从藤上垂下。转过花墙,东墙是满架的金银花,从南到北一路铺开,西墙挂满了葡萄。各色的深的浅的树和藤在庭院中攀缘生长,错落有致。母亲的菜畦依然齐整,父亲的花草依然沿着菜畦一路开放。石榴树斑斑驳驳地脱皮,大大小小的石榴赶趟似的挂满了枝头,叶间还偶尔开放着一朵两朵火红火红的石榴花。但故乡的庭院究竟还是绿,浓浓的令人不禁想将它掬在手里,饮到心里,醉到梦里。

⑥故园的绿啊,它衍生了几代人的梦,不仅衍生着梦,也衍生着希望,时时激励着我。 (有改动)

18.对画波浪线的句子理解最准确的一项是( )

A.这绿是空灵且深邃的。

B.这绿深深地印入了“我”的心里。

C.这绿摇曳多姿,空灵且深邃。

D.这绿总让“我”想起宽大的庭院。

19.画“____”句中A、B两处填入哪两个字能使画“____”句运用的修辞手法为拟人?( )

A.叫 吮 B.闹 采 C.闹 吮 D.叫 采

这样选择的理由:_________

20.第③段写了作者捉蜜蜂的趣事。你在生活中有着怎样与作者类似的经历呢?请从文章的相关内容想开去,简单写一写。

21.作者的女儿为什么一到暑假或寒假就“迫不及待地要回故园”?说说你的理解。

22.关于本文的思想主题,下列说法最准确的一项是( )

A.本文主要描述了儿时故园的景色,表达了作者对青青庭院的深深怀念

B.本文主要描述了故园往日的景色,表达了作者对青青庭院的深深怀念

C.本文主要描述了故园往日和今日的景色,感激故园的绿给自己及家人的精神滋养。

D.本文主要描述了故园今日的景色,表达了女儿对故园的喜爱。

课外阅读。

访兰

父亲喜欢兰草,过些日子就要到深山中去一趟,带回些野兰来栽培。几年之间,家里庭院就有了百十个品种,像要做一个兰草园圃似的。方圆十几里的人都跑来玩赏。父亲不但不以此得意,反而倒有了几分愠怒。此后进山去,便不再带回那些野生野长的兰草了。这事很使我奇怪,问他,又不肯说。只是在又一次进山的时候,特意招呼我说:“访兰去吧!”

我们走了半天,到了山的深处。那里有道瀑布,十几丈高地直直垂下,老远就听到了轰轰隆隆地响,水沫扬起来,弥漫到半空,日光在上面浮着,晕出七彩迷离的虚幻。我们沿谷底走,便看见有很多野兰草,盈尺高的,都开了淡淡的兰花,像就地铺了一层寒烟。香气浓极了,气浪一冲,站在峡谷的任何地方都闻到了。

我从未见过这么清妙的兰草,连声叫好,便动手要挖起一株来。我想,父亲会培育这仙品——以前就这么挖回去,经过一番栽培,就养出了各种各样的品种、形状呢。

父亲却把我制止了,问道:“你觉得这里的兰草好呢,还是家里的那些好?”

我说:“这里的好。”

“怎么个好呢?”

我却说不出来。家里的的确比这里的好看,这里的却远比家里的清爽。

“是味儿好像不同吗?”

“是的。”

“这是为什么?一样的兰草,长在两个地方就有两个味?”

父亲说:“兰草是空谷的幽物,得的是天地自然的灵气,长的是野山水畔的趣姿,一旦栽培了,便成了玩赏的盆景。”

“但它确实叶更嫩,花更繁更大了呀。”

“样子似乎是,但美得太甜、太媚,格调也就俗了。”

父亲的话是对的,但我却不禁惋惜了:这么精神的野兰,在这么个空谷僻野,叶是为谁长的,花是为谁开的,会有几个人知道而欣赏呢?”

“这正是它的不俗之处。它不为被欣赏而生长,却为着自己的特色而存在着。所以它才长得叶纯,开得花纯,处处有着它的灵性。”

我再也不敢去挖野兰了。高兴着它的这种纯朴,悲叹以前喜爱着它却无形中毁了它。

父亲拉着我坐在潭边,我们的身影就静静地沉在水里。他看兰,也在看我,说:“做人也是这样啊,孩子,人活在世上,不能失了自己的真性,献媚处事,就像盆景中的兰草一样,降低了品格。低俗的人是不会对社会有贡献的。”

我深深地记着父亲的话。已经过去多年,我一直未敢忘。

23.“空谷幽兰”和“盆景家兰”各有什么特点?请各自用一个词概括。

。

24.“一样的兰草,长在两个地方就有两个味”中的“味”指什么?深层含义是什么?

。

25.第二段的景物描写在文中起什么作用?

。

26.题目“访兰”改为“赏兰”好不好?为什么?

。

非连续性文本阅读。

中国旅游日

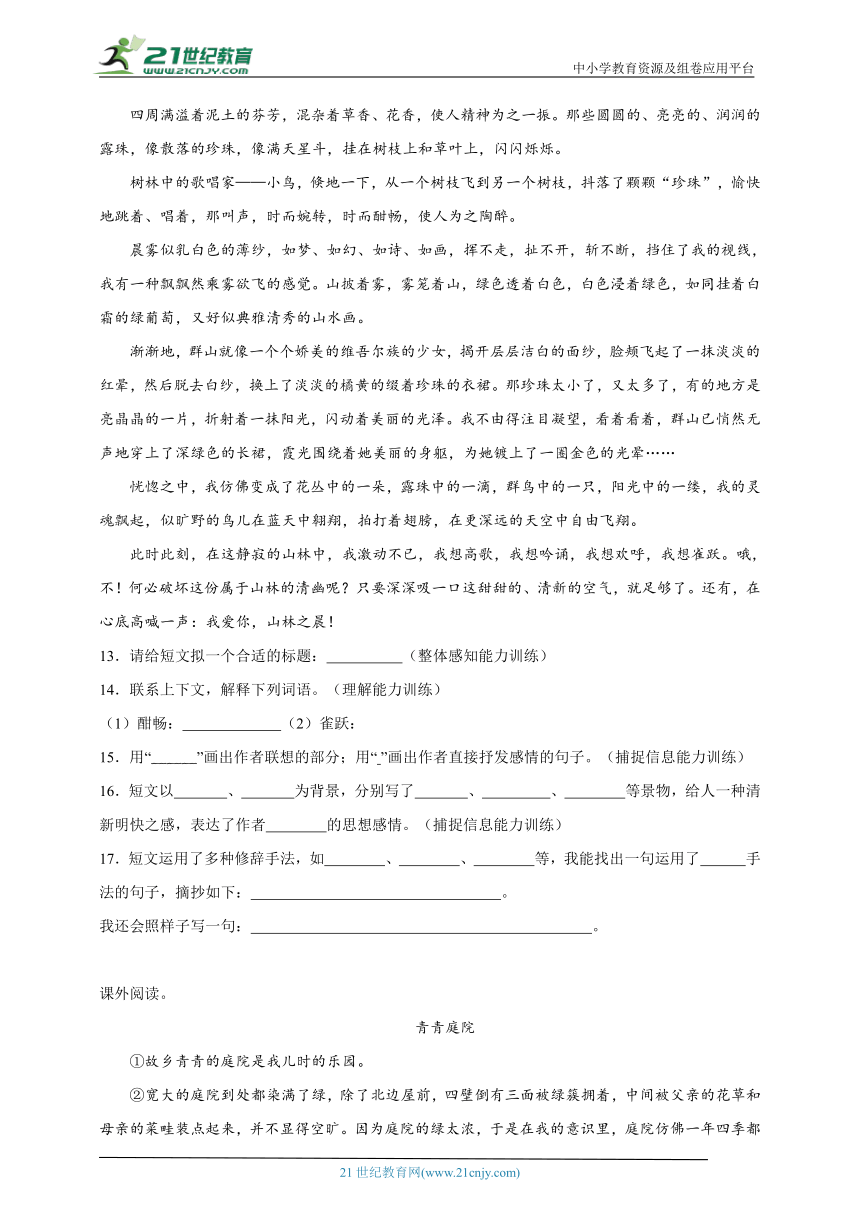

公元1613年5月19日,明代大旅行家、地理学家和文学家徐霞客开始游历名山大川。他从浙江宁海出发,用30多年时间,东渡普陀,北历燕冀,南涉闽粤,西北直攀太华之巅,西南远达云贵边陲,足迹遍及当时14个省,写下了60余万字的《徐霞客游记》。2011年3月30日,国务院常务会议通过决议,自2011年起,每年5月19日为“中国旅游日”,“中国旅游日”的形象宣传口号是“爱旅游、爱生活”。

27.下图是“中国旅游日”的标志图案,标志的主体创意造型来源于甲骨文的“旅”字及传统的印鉴艺术。请描述变形的“旅”字所展示的画面。

。

28.2011年是首个“中国旅游日”,主题是“读万卷书,行万里路”。你怎样理解这一主题?

。

29.假如暑假即将来临,你打算怎样“背起行囊走四方”?

。

阅读课外短文,完成练习。

暮春的一天,一位朋友约我去慕田峪长城看桃花,我却意外地看到了云海。

那天凌晨,小雨刚刚扫过慕田峪,空气中弥散着新鲜的潮意。我与朋友沿着登城步道拾级而上,阵阵雾气迎面扑来,愈往高,雾愈浓。雾气中依稀伴着花香,沁人心脾。我们登上了长城,凭高远眺。方圆几公里的范围内,聚集着一片茫茫的白云。周围的群山时隐时现,远远望去,宛如一个个小岛出没在波涛滚滚的白浪之间。远处的云雾洁白如雪近处的云雾似阵阵轻烟缠绕在山腰之中而飘忽不定的山风,一会儿把连在一起的云撕开,一会儿又把几块云衔在一起,一会儿又把云塑成了各种难以名状的造型……真是千姿百态,令人目不暇接。

慕田峪一带群山环抱,草木苍翠,风微沙少,气候湿润,雨雪天后,才容易出现云雾。但像今天这样壮观的景象真不多见。

一阵轻风袭来,云雾渐渐淡了,对面的山峰在一线蓝天的映衬下,格外俊秀。白色的云团在山腰浮动,墨绿色的山峦远近高低,层层叠叠,融在蓝天白云之中,构成了一幅浓淡.相宜的水墨画。这时,一束阳光透过云层,射到大地上,天晴了。阳光照着风景如画的旅游区,照着长城内外一排排红砖青瓦的农家新房,照着蜿蜒如带的柏油公路,照着一望无际的肥沃农田……

阳光下,山显得更青了,云显得更白了。

30.文中画“ ”的句子采用了 的修辞手法,省略号省略了 。

31.用“﹏﹏﹏”在文中画出是什么样的画面“构成了一幅浓淡相宜的水墨画。

32.短文第2自然段作者写观云海的地点在 ,看到的景物有 、 ,借助 (事物)描绘出云雾的千姿百态。

33.为什么慕田峪雨雪天后容易出现云雾?

。

34.从所读的内容想开去,你想到了什么?

。

参考答案:

1.miǎn yè fù 2.诸元素之女、亲友之间交往的礼品、婚礼的冠冕以及生者赠予死者最后的祭献。 3.花儿是一个奉献者和使者,它向往光明,与万物和谐共处。

【解析】1.本题考查字音的掌握。

冠冕—— miǎn,体面;堂皇。

摇曳——yè,(动)摇荡。

馥郁——yù,形容香气浓烈。

2.本题考查筛选信息的能力。

从第①段的句子“我是诸元素之女”和第②段的句子“我是亲友之间交往的礼品,我是婚礼的冠冕,我是生者赠予死者最后的祭献”可知答案。

3.本题考查概括分析能力。

第②段的句子“我是亲友之间交往的礼品;我是婚礼的冠冕;我是生者赠与死者最后的祭献”表明了“我”对世界的作用,是人们交往的使者。

第④段的句子“我在原野上摇曳,使原野风光更加旖旎;我在清风中呼吸,使清风芬芳馥郁”表现了“我”为世间奉献了美好。更有语句直接写“我”的形象:“我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也不孤芳自赏”。

故:花儿是一个奉献者和使者,它向往光明,与万物和谐共处。

4.DA 5.A 6. 浑身是宝 生命力顽强 7.荆花盛开的季节,漫山遍野都是荆花,花香四溢,蜜蜂和蝴蝶在花丛中翩翩起舞,让人如痴如醉。 8.默默付出,不求回报。

【解析】4.本题考查选词填空。

A.功劳,指(人)对事业做出了突出的贡献,超越了平凡的劳动称其为功劳。

B.劳累,由于过度的劳动而感到疲乏;敬辞,指让人受累(用于请人帮忙做事)。

C.功能,意指事物或方法所发挥的有利作用;效能。

D.辛苦,原指味道辛辣而苦,比喻艰难困苦,很疲倦的感觉。现多指工作和劳作的感受。辛劳苦累,付出艰辛,用于烦劳别人时表示客气、慰问。

结合词义,可知,形容荆花蜜的采制当然有蜂的什么,应选:辛苦;不能忘记荆花的什么,应选:功劳。故选:DA。

5.本题考查对过渡句的掌握。

A.是。“荆,不但给人以香,还给人以甜”放在第二自然段的首句,前半句“但给人以香”是对第一自然段的总结,后半句“还给人以甜”是对第二自然段的总结,故在这儿起承上启下的作用,是过渡句。

B.不是。“荆,可以说它浑身是宝”是放在第三自然段的首句,是对第三自然段的一个总结,只是引起了下文。

C.不是。“荆,具有预强的生命力”放在第四自然段的首句,是对第四自然段的一个总结,只是引起了下文的作用。

D.不是。“荆,是很有一点儿精神的”放在第五自然段的首句,是对第五自然段的一个总结,只是引起了下文的作用。

6.本题考查对短文内容的理解。

结合“荆,可以说它浑身是宝”“荆,具有预强的生命力”可知,短文第三自然段和第四自然段分别写了荆浑身是宝和顽强的生命力的特点。

7.本题考查对句子的理解和赏析。

结合“满山荆花满山香,招得蜂来蝶往”可知,描写的景物有:荆花、蝴蝶和蜜蜂等,荆花是开遍整个山峰的,蝴蝶和蜜蜂在荆花丛中翩翩起舞的画面。这样的画面让人如痴如醉,流连忘返。

8.本题考查对短文主旨的理解。

描写荆的精神在原文第五段,是指荆不需要人播种、浇水、施肥、剪枝,却给人以香甜,以枝叶,以自己的一切。这体现了荆有着无私奉献,不畏艰险的精神。告诉了我们要向荆学习,做一个默默付出、不求回报的人。

9. 一碧千里 翠色欲流 10. 草原 羊群 11.文中写出草原的绿。

那些小丘的线条是那么的柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。 12.草原真辽阔啊!走也走不到边,还有无穷无尽的草可以吃。

【解析】9.本题考查提取关键信息。

一碧千里:一眼望去全部都是绿色,形容在一个十分广阔的范围内全是绿色。表示绿的范围广。

翠色欲流:翠绿的颜色好像就要流淌出来一样,形容绿到了极致。表示绿的程度深。

10.本题考查修辞手法。

此句把“草地”比作“无比的绿毯”,把“羊群”比作“白色的大花”,运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了草原的色彩之美。

11.本题考查文章内容理解。

文中出现频率最高的词就是“绿”,所以选段写出了草原的绿的特点。

“那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。”这里翠色欲流形容绿到了极致,最能表现草原的绿这个特点。

12.本题是开放性试题。

骏马和大牛本来就是草原上常有的动物,它们可以说是草原的主人,发挥想象力的时候,以骏马和大牛的角度去写它们此时想到了什么,可以从草原的辽阔,景色的美丽,草儿的丰茂等方面去写。言之有理即可。

如:草原真美啊,这是我最爱的家!

13.山林之晨 14. 畅快,舒适。 比喻欣喜兴奋到极点。 15.恍惚之中,我仿佛变成了花丛中的一朵,露珠中的一滴,群鸟中的一只,阳光中的一缕,我的灵魂飘起,似旷野的鸟儿在蓝天中翱翔,拍打着翅膀,在更深远的天空中自由飞翔。

我激动不已,我想高歌,我想吟诵,我想欢呼,我想雀跃。还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨! 16. 雨 晨雾 露珠 小鸟 群山 对大自然无比喜爱 17. 比喻 拟人 排比 比喻 渐渐地,群山就像一个个娇美的维吾尔族的少女。 弯弯的月亮像小船。

【解析】13.本题考查给文章加标题。

可以以文章主要的内容作为标题,简洁合理即可。文章写了雨后清晨山林里的景色,结合第⑦段“还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨!”,可将标题取为山林之晨。

14.本题考查词语解释。

(1)酣畅:畅快,舒适。本文指小鸟叫声很畅快。

(2)雀跃:比喻欣喜兴奋到极点。本文指“我”高兴得像麻雀一样跳跃。

15.本题考查找出关键句子。

由第⑥段“恍惚之中,我仿佛变成了花丛中的一朵,露珠中的一滴,群鸟中的一只,阳光中的一缕,我的灵魂飘起,似旷野的鸟儿在蓝天中翱翔,拍打着翅膀,在更深远的天空中自由飞翔”中的“恍惚”“仿佛变成”可知,这是作者联想的部分,他在观赏景色时仿佛也和景物融为了一体。

第⑦段“我激动不已,我想高歌,我想吟诵,我想欢呼,我想雀跃。哦,不!何必破坏这份属于山林的清幽呢?只要深深吸一口这甜甜的、清新的空气,就足够了。还有,在心底高喊一声:我爱你,山林之晨!”是作者直接抒发感情的句子,直抒胸臆,情感浓烈,表达了作者对山林的喜爱之情。

16.本题考查文章信息的提取。

由第①段“在雨后的清晨”和第④段“晨雾似乳白色的薄纱”可知,作者以雨、薄雾为背景,景色朦胧而典雅。从“那些圆圆的、亮亮的、润润的露珠”“树林中的歌唱家——小鸟”“渐渐地,群山就像一个个娇美的维吾尔族的少女”可知,分别写了露珠、小鸟、群山,景色清幽美丽,这样的山水画让作者不由得赞美和喜爱。

17.本题考查修辞手法和仿写句子。

第②段“那些圆圆的、亮亮的、润润的露珠,像散落的珍珠,像满天星斗”用了比喻的手法,将“露珠”比作了“珍珠”“星斗”,形象写出露珠的晶莹美丽。第③段“愉快地跳着、唱着”用了拟人的手法,形象地写出小鸟的自由与快乐。第④段“晨雾似乳白色的薄纱,如梦、如幻、如诗、如画,挥不走,扯不开,斩不断”用了排比的修辞手法,写出了晨雾的朦胧之美。

选择一个修辞手法进行仿写,语句通顺合理即可。如拟人句:秋天到了,树上火红的果子露出了笑脸,她在向着我们点头。

18.B 19.C 20.儿时的我喜欢昆虫,所以常在草丛中寻找各种昆虫,捉来放在玻璃瓶里欣赏,看腻了就放掉,想看了就再去捉,再放,乐此不疲。 21.故园的景色深深地吸引着女儿,说明故园仍然生机蓬勃,不但始终留在“我”的心底,还吸引着下一代。 22.C

【解析】18.本题考查理解句子含义。

“而这绿又是摇曳多姿的,空灵而深邃的,总在你不经意的时候探到你的心里”出现在第一段,前面的句子是“因为庭院的绿太浓,于是在我的意识里,庭院仿佛一年四季都是绿的”,因此这句话重在说明这绿深深地印入了“我”的心里。故选B。

19.本题考查选字填空。

“蜂儿嗡嗡地A着,贪婪地B着花蜜”,此处是形容蜜蜂嗡嗡叫的热闹场景和蜜蜂采蜜时的贪婪,因此用“闹”和“吮”更恰当,能把蜜蜂采蜜时的热闹情景写得更生动。故选C。

20.本题考查开放性试题。

学生自己回忆自己的日常生活,组织好语言进行表达即可。如:儿时每逢周末我都会和爸爸去公园里捉鱼,然后带回家放在浴缸里喂养,看着它们一天天长大,我很自豪。

21.本题考查理解文章内容。

“一晃小女也十岁了。每到暑假或寒假,她总是迫不及待地要回故园”出现在第五段,后文是具体描绘故乡庭院的美,展现了故乡庭院的蓬勃生机,因此可知故乡的庭院不仅对“我”有着深深的吸引力,而且也在吸引着“我”的女儿。据此概括作答即可。

22.本题考查理解文章主题思想。

本文首先描述了儿时的故园的美丽景色和当年“我”在故园捉蜜蜂的乐事;接着描写了现在的故园在父母的装点下依然美丽的特点,和“我”的女儿依然被故园吸引;最后点明主旨,表达作者对故园的绿的喜爱和感激之情。故ABD选项有误,由本文开头“故乡青青的庭院是我儿时的乐园”和结尾“故园的绿啊,它衍生了几代人的梦,不仅衍生着梦,也衍生着希望,时时激励着我”,可知文章主题是感谢故园的绿给自己及家人的精神滋养,故选C。

23.纯朴 好看 24.这里的“味”既指气味,同时还指兰草的品格、气质。 25.这段景物描写的是野兰的生长环境,让我们明白父亲喜爱的兰草并不是供人玩赏的兰草,并且此段描写为后文赞美兰草做铺垫。 26.“访”有寻求的意思,对兰草的寻访表明了“父亲”与“我”对兰草的高雅、纯朴品格的敬仰,同时用一“访”字,把兰草人格化,从而更突出了兰草的象征意义。

【解析】23.本题考查学生概括景物的特点的能力。

题干要求用一个词概括“空谷幽兰”和“盆景家兰”的特点,注意审题。从“家里的的确比这里的好看,这里的却远比家里的清爽。”这一句可看出“盆景家兰”的特点是“好看”,“空谷幽兰”的特点是“清爽”。从“但美得太甜、太媚,格调也就俗了。”这一句可看出“盆景家兰”的“俗气”。从“它不为被欣赏而生长,却为着自己的特色而存在着。所以它才长得叶纯,开得花纯,处处有着它的灵性。”可以看出“空谷幽兰”的“清纯”、“高雅”。故“空谷幽兰”的特点可填清纯(纯朴、清爽、高雅等),“盆景家兰”的特点可填好看(俗气、媚俗等),答案不唯一,意思接近即可。

24.本题考查了学生对文中字词的理解。

答此题需写出字词的字面意思,也要写出在文中的深层含义。“味”的字面意思是指味道、气味。这里的“味”指气味,两种兰草气味不同。联系上下文,后文还讲了“空谷幽兰”和“盆景家兰”的特点、品格、格调。因此这个“味”也还指两种兰草的品质与格调的“味”也不同。

25.本题考查了景物描写的作用。

一般来说景物描写在文中的作用有渲染气氛、衬托、暗示背景、为下文做铺垫。第二段描写的是山谷的野兰草的生长环境,山谷的兰草清纯、高雅,香气极浓,峡谷有兰草点缀犹如仙境。这段景物描写让我们明白了父亲喜爱的是空谷幽兰,供人玩赏的兰草失去了真性,变得低俗。同时这段描写为后文的赞美野兰做铺垫。

26.本题考查对文章题目的评析。

从字面意思上看,“访兰”有拜访、寻访兰草的意思;“赏兰”只是欣赏兰花。“赏兰”语意没有“访兰”丰富;从更深层意义来看,“访兰”写出了“父亲”与“我”对野兰的高雅、纯朴品格的敬仰之情;从修辞方法来看,“访兰”用了拟人的手法,将野兰人格化,更加形象地表现出野兰高雅脱俗的气质。故“访兰”更好。

27.在一面旗帜引领下的一队游人正秩序井然、兴致勃勃地游走于美妙的旅途中。 28.该主题提倡我们不仅要多读书,也要多出去旅行,这样更有益于我们的身心健康。 29.暑假里,我打算带上一本名著,跟着父母去旅游。

【解析】27.本题考查图文转换能力。

解答时,需要仔细观察漫画,借助标题、提示语等分析其含义,结合题干要求作答。题干中标志图案的主题部分源于甲骨文“旅”字,又运用了传统的印鉴艺术,仿佛是几个人手持旗帜,并肩走在旅行的途中。答题时言之有理即可。

如:一群人在一面旗帜的带领下,前进着,观赏着。

28.本题考查对主题的理解。

“读万卷书,行万里路”中的意思是:读万卷书:是指要努力读书,让自己的才识过人。行万里路:是指让自己的所学,能在生活中体现,同时增长见识,也就是理论结合实际,学以致用。

这个主题又出现在首个“中国旅游日”上,故可以围绕“旅游、读书、增长见识”等方面来理解和谈论,只要合理,不偏离主题即可。

如:古代的读书人意识到,走出书斋,畅游天下,不仅可以强健体魄,开拓视野,增长见识,还能对书本知识进行实地验证,获得真知。现在,出外旅游已经成为许多人文化生活的一部分。背起行囊走四方,可以使我们感受到旅游文化的魅力。

29.本题考查语言表达能力。

此题是开放性题型,只要谈出自己的暑假旅游设想即可。

如:我打算去西安兵马俑,在骊山北麓,茂密的林木掩映着一组规模宏大、外观别致的建筑,这就是闻名遐迩的秦始皇兵马俑。

30. 排比 阳光照耀下的其他景物 31.白色的云团在山腰浮动,墨绿色的山峦远近高低,层层叠叠,融在蓝天白云之中,构成了一幅浓淡.相宜的水墨画。 32. 慕田峪长城 白云 群山 山风 33.因为慕田峪一带群山环抱,草木苍翠,风微沙少,气候湿润,所以雨雪天后才容易出现云雾。 34.我想到了黄山上干姿百态、变化万千的云雾。

【解析】30.本题考查对修辞手法的掌握和省略号的作用。

画线句“一会儿把连在一起的云撕开,一会儿又把几块云衔在一起,一会儿又把云塑成了各种难以名状的造型”连用三个“一会儿”写出了阳光照耀下的景物,用了排比的修辞手法。省略号在这里的作用是列举的省略,表示阳光还照耀着其他景物。

31.本题考查信息筛选和提取信息的能力。

结合第四段“白色的云团在山腰浮动,墨绿色的山峦远近高低,层层叠叠,融在蓝天白云之中,构成了一幅浓淡.相宜的水墨画。”可得出答案。

32.本题考查对文段内容的把握和提取有用信息的能力。

通过题干可定位答题区间在第2自然段,从“我们登上了长城”可知观云海的地点在慕田峪长城。

由文中“我们登上了长城,凭高远眺。方圆几公里的范围内,聚集着一片茫茫的白云。周围的群山时隐时现,远远望去,宛如一个个小岛出没在波涛滚滚的白浪之间”可知,看到的景物是“白云、群山”。

通过题干中的“千姿百态”可以定位于段末,联系上文便可知是借助山风描绘出云雾的千姿百态。

33.本题考查对文章内容的把握和信息筛选的能力。

由文中“慕田峪一带群山环抱,草木苍翠,风微沙少,气候湿润,雨雪天后,才容易出现云雾。但像今天这样壮观的景象真不多见。”可知,慕田峪雨后容易出现云雾是因为群山环抱,草木苍翠,风小沙少,气候湿润造成的。

34.本题考查思维拓展。

阅读时要培养自己的发散思维,以各种角度想开去,这样可以活跃思维,激发创造力。文章写了慕田峪的云海,结合所学课文,可联想到课文《黄山云海》干姿百态的黄山石,变化万千的云雾以及黄山的奇丽景色。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地