第一单元过关检测卷 统编版语文九年级上册(无答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元过关检测卷 统编版语文九年级上册(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-02 16:50:31 | ||

图片预览

文档简介

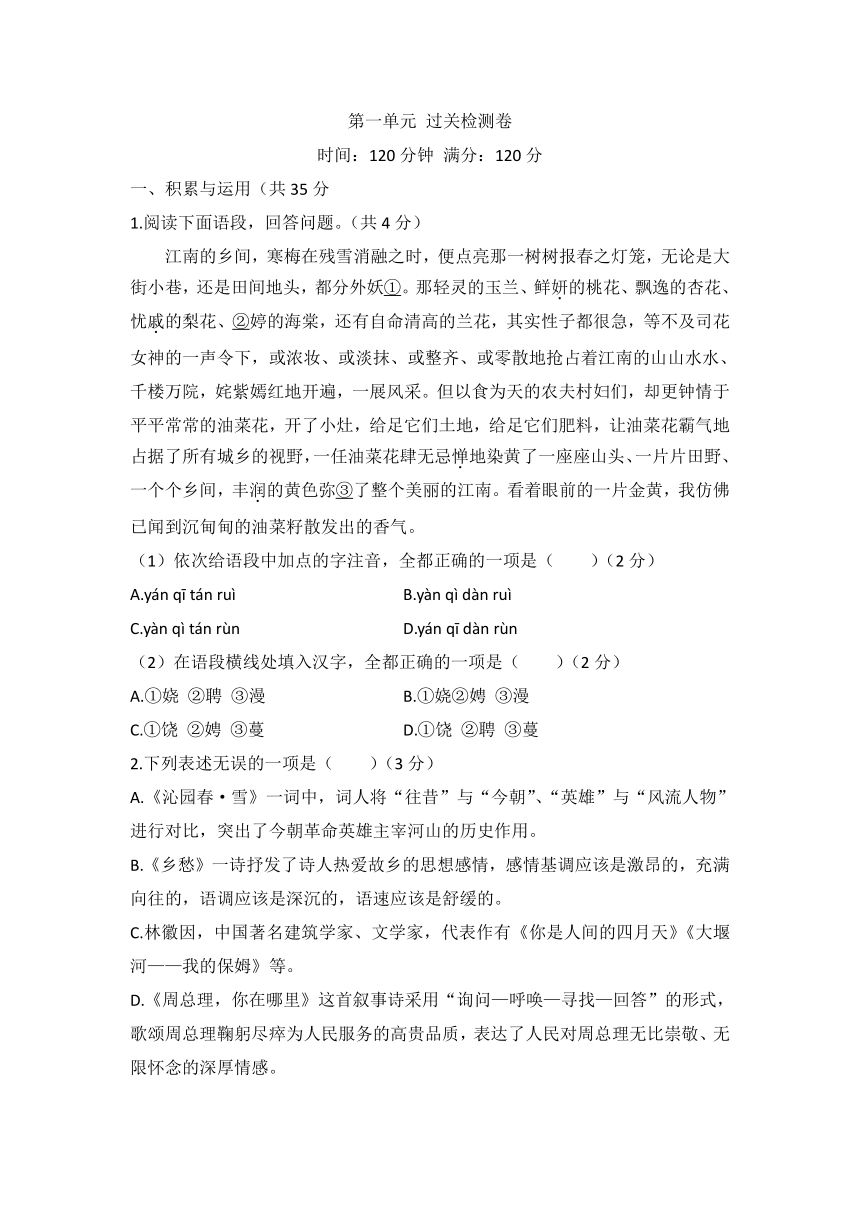

第一单元 过关检测卷

时间:120分钟 满分:120分

一、积累与运用(共35分

1.阅读下面语段,回答问题。(共4分)

江南的乡间,寒梅在残雪消融之时,便点亮那一树树报春之灯笼,无论是大街小巷,还是田间地头,都分外妖①。那轻灵的玉兰、鲜妍的桃花、飘逸的杏花、忧戚的梨花、②婷的海棠,还有自命清高的兰花,其实性子都很急,等不及司花女神的一声令下,或浓妆、或淡抹、或整齐、或零散地抢占着江南的山山水水、千楼万院,姹紫嫣红地开遍,一展风采。但以食为天的农夫村妇们,却更钟情于平平常常的油菜花,开了小灶,给足它们土地,给足它们肥料,让油菜花霸气地占据了所有城乡的视野,一任油菜花肆无忌惮地染黄了一座座山头、一片片田野、一个个乡间,丰润的黄色弥③了整个美丽的江南。看着眼前的一片金黄,我仿佛已闻到沉甸甸的油菜籽散发出的香气。

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )(2分)

A.yán qī tán ruì B.yàn qì dàn ruì

C.yàn qì tán rùn D.yán qī dàn rùn

(2)在语段横线处填入汉字,全都正确的一项是( )(2分)

A.①娆 ②聘 ③漫 B.①娆②娉 ③漫

C.①饶 ②娉 ③蔓 D.①饶 ②聘 ③蔓

2.下列表述无误的一项是( )(3分)

A.《沁园春·雪》一词中,词人将“往昔”与“今朝”、“英雄”与“风流人物”进行对比,突出了今朝革命英雄主宰河山的历史作用。

B.《乡愁》一诗抒发了诗人热爱故乡的思想感情,感情基调应该是激昂的,充满向往的,语调应该是深沉的,语速应该是舒缓的。

C.林徽因,中国著名建筑学家、文学家,代表作有《你是人间的四月天》《大堰河——我的保姆》等。

D.《周总理,你在哪里》这首叙事诗采用“询问—呼唤—寻找—回答”的形式,歌颂周总理鞠躬尽瘁为人民服务的高贵品质,表达了人民对周总理无比崇敬、无限怀念的深厚情感。

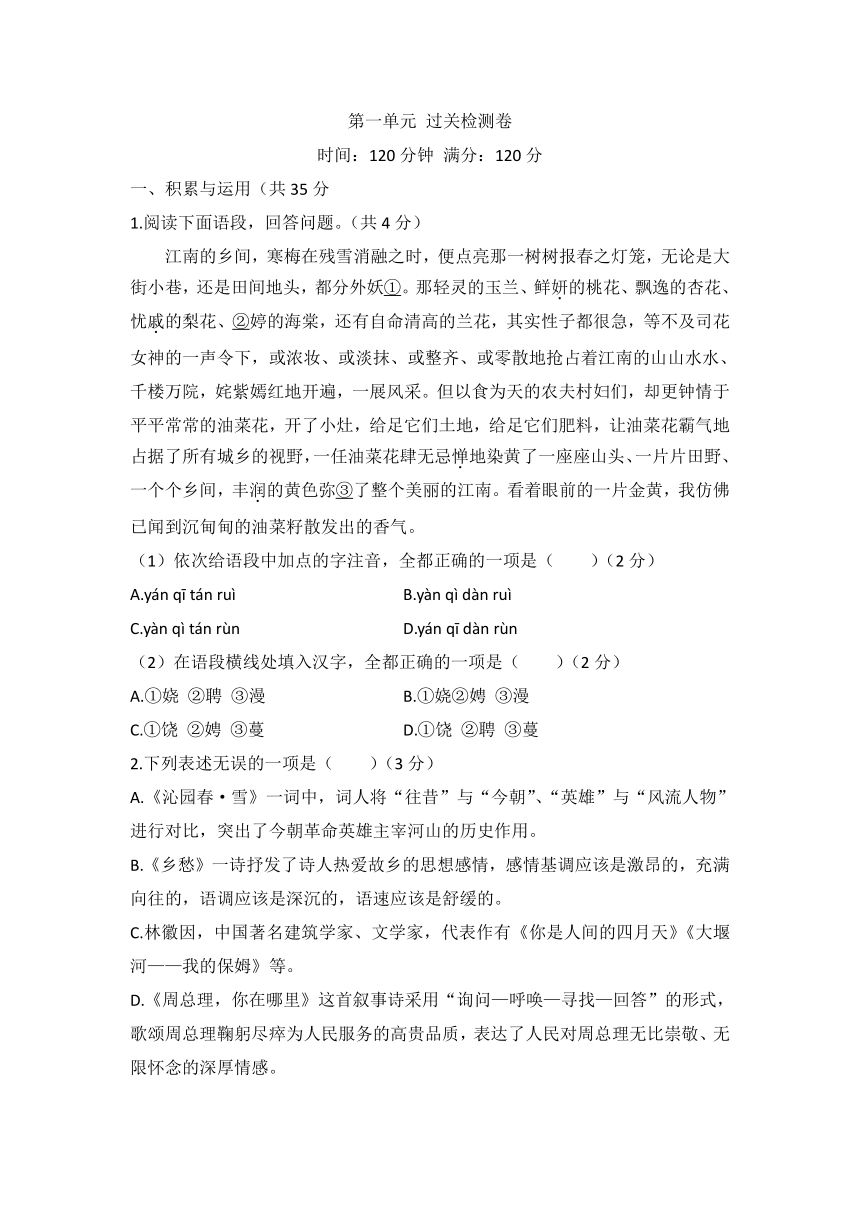

3.默写。(7分)

(1)江山如此多娇, 。(毛泽东《沁园春·雪》)

(2)艾青《我爱这土地》中的“ 以设问的方式直抒胸臆,表达了对祖国的眷恋与热爱。

(3)“千古文人家国梦”,诗意的文字,失意的人生。“

”(《长沙过贾谊宅》),刘长卿自比贾谊、屈原两位先哲,道出了郁郁不得志的惆怅。但失意的苦闷又怎会压垮文人的傲骨?韩愈虽被降职远调,仍高呼“

”(《左迁至蓝关示侄孙湘》),报国之心弥坚。

4.某同学在参观民俗博物馆时,发现展厅内关于二十四节气的介绍语序不是很合理,调整后顺序最恰当的是( )(3分)

①小暑、大暑、处暑、小寒、大寒反映气温之变;

②比如,立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至反映四季的不同阶段;

③节气命名反映季节、气温、降水、物候等变化,是人们生产生活的行动指南。

④雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪反映降水量的多少;

⑤惊蛰、清明、小满、芒种则反映动植物、庄稼等随节候发生的变化。

⑥二十四节气的命名与排序,留心观察,其中大有学问。

A.⑥③②①④⑤ B.③⑥②④①⑤ C. ③⑥②①⑤④ D.⑥④②①⑤③

5.名著阅读。(共6分)

(1)阅读下面一首诗歌,回答问题。(共4分)

紫蓝的林子与林子之间

由青灰的山坡到青灰的山坡,

绿的草原,

绿的草原,草原上流着

——新鲜的乳液似的烟……

啊,当黎明穿上了白衣的时候,

田野是多么新鲜!

看,

微黄的灯光,

正在电杆上颤栗它的最后的时间。

看!

1932年1月25日 由巴黎到马赛的路上

①本诗是 (人名)的《当黎明穿上了白衣》。诗歌一开始,诗人精心挑选了三个色彩词“紫蓝”“青灰”“绿”,为读者勾勒了一幅 (填画面特点)的画面。(2分)

②“微黄的灯光,正在电杆上颤栗它的最后的时间”蕴含怎样的哲理?(2分)

(2)在诗歌《我爱这土地》和《向太阳》中,诗人表现的中心意象是“土地”和“太阳”。请结合诗歌的具体内容,说说土地凝聚了诗人怎样的情感,太阳表现了诗人怎样的追求。(2分)

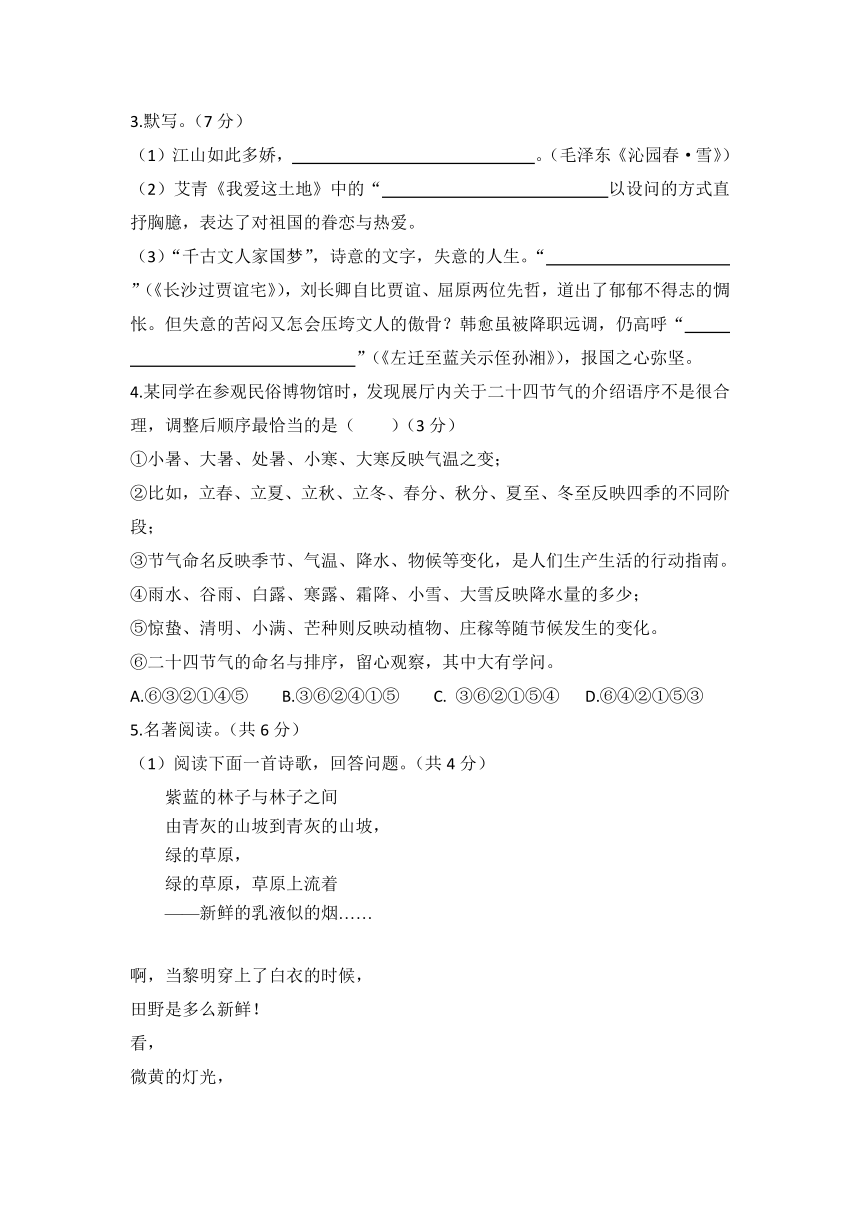

6.“一个有希望的民族不能没有英雄。”学校开展“时代英雄”综合实践活动,请你阅读下列材料并完成任务。(共12分)

材料一

时代的英雄(节选)

在秋日耀眼的阳光里,

我们看到革命先烈顶天立地的身影;

在洪水肆虐的堤坝上,

我们看到抢险官兵孤勇坚韧的逆行。

让我们向英雄致敬!

(有改动)

材料二

赵亚夫,60多年如一日,扎根茅山革命老区,坚持“把论文写在大地上”,和农民一块儿苦一块儿干,先后推广农业新品种、新技术250多万亩,给16万农民带来200多亿元直接收益,带领群众走出了一条苏南丘陵山区脱贫致富的小康之路……现实不是小说,英雄亦不是众人所知、耀眼四射。

材料三 庆祝中国共产党成立 100周年大会共青团员和少先队员代表集体致献词(节选)

今天,我们站在天安门广场,紧贴着祖国的心房

今天,我们歌颂人民英雄的荣光,见证如他们所愿的梦想

今天,我们向党致以青春的礼赞

走过百年,风华正茂的中国共产党

今天,我们对党许下青春的誓言

新的百年,听党话、感党恩、跟党走

同心向党,奔赴远方

(1)【感悟英雄品质】结合材料一、二,说说你从中感受到英雄们身上的哪些优秀品质。(3分)

(2)【注重朗读感情】学校开展诗歌朗诵比赛,小文选择了材料三中的诗歌参赛,但她在朗读时不知道画线句中的哪些词语应重读,请你帮她指出并说明理由。(4分)

(3)【诗歌创作练笔】结合材料二的内容,并联系生活实际,仿照材料一的句式特点创作一首小诗。(5分)

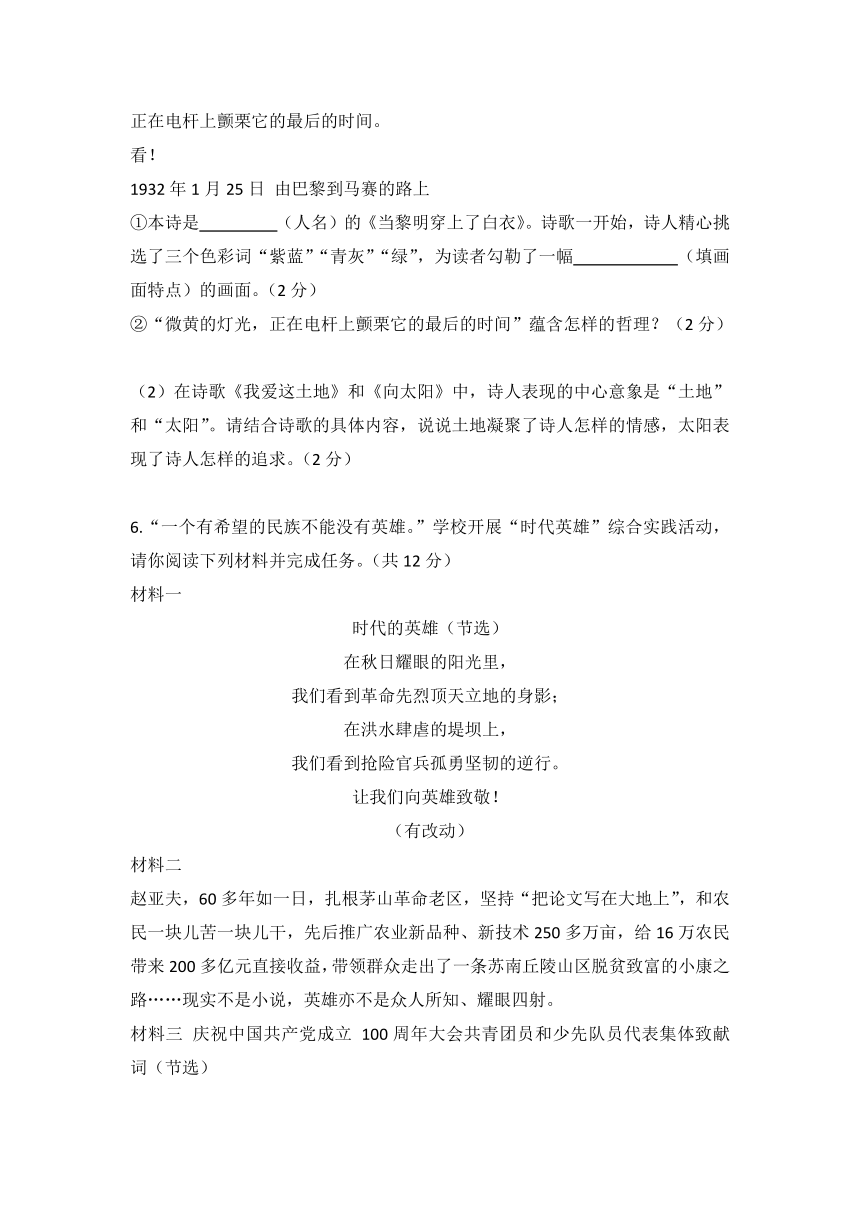

二、现代文阅读(共29分)

(一)阅读下面文章,完成7-10题。(共18分)

去艾青先生故乡

①艾青先生故乡,是距金华市区很远的一个小村子。

②先生老家,大极,无数房子,一进又一进,灰了,旧了。走着走着,至一中庭,天井储满白亮亮的阳光。墙壁阴影处,挂一匾额,《蒋氏家训》,松花黄的底,衬几行淡青的字:

一戒溺爱护短,要严慈相济。

二戒重男轻女,要一视同仁。

三戒粗暴任性,要说服疏导。

③“二戒重男轻女”——民国时期的乡绅,早有如此心胸眼界,着实了不起。艾青先生自小便生长于这样自由气氛的家庭,难得。

④艾青先生家,至少有三十间屋子吧,陈列他各个时期的照片,犹如黑白老电影,将一名游子的一生,定格于故乡的庭院。离开众人,我一人自这间屋迈至那间屋,一点点了解他的生命历程……我在一张聂鲁达的生日宴会照前,徘徊良久——原来,艾青与聂鲁达处在同一时代。我的脑海里储存的,仅仅有艾青对于一位乡下妇女大堰河的深情,以及那首著名的家国之诗,却不知他足迹遍布东欧、南美,竟也去过聂鲁达的国度,参加他五十岁生日宴会。

⑤看完墙上相片,再去陈列柜寻觅,无数诗集封面,已然泛黄,风一吹,似要折断。许多竖排繁体版本,让人有点儿恍惚,仿佛一脚踏入旧日时光。所有人影都是旧的,唯有思想簇新。

⑥自旧到新,这里有一位诗人一生的路程。

⑦十几位孩子站在厅堂,朗诵艾青先生的名篇。稚嫩的脸,闪亮的眼,青葱的语气,阳光映射于孩子们光亮的额上,有白银一样的质地。站在阴影处,认真倾听这些孩子们的发声,一字一顿,语感、韵律以及内在的节奏……忽然感动起来,这是《诗经》里的中国,几千年了,这种民间的气质依然在,未曾消逝。

⑧一群鸟一样欢快的孩子,有不少热爱写诗的。他们将打印好的诗,呈给诗人蓝蓝批阅。蓝蓝汗流浃背,毫无焦躁之气,一行一行认真地读着,赞美着。对每一个孩子,她皆不吝溢美之词。其中一个女孩,默默等在最后,腼腆不前。她的老师牵着她走向蓝蓝,帮她寒暄介绍……这位金华乡下的小学老师,很了不起,她在孩子们心里种上了诗歌的种子。

⑨去年在黄山宏村,我们放弃午休,静静地坐在餐桌旁,听诗人树才讲自己如何启发孩子们写诗。今年在金华乡下,看蓝蓝大汗淋漓地赞美孩子们稚嫩的文笔。对于真正的诗人,我一直心存敬畏。如果说人类的文明一直在曲径通幽地流转,那么,诗人们是一盏盏明灯,照亮了许多光所不能抵达的幽暗角落。

⑩一直相信,一个国家,只要有诗人在,它也就不至于沉堕到哪里去。诗歌的力量潜移默化,它并非一棵树摇动另一棵树,而是一片星光映衬另一片星光,是用心的陪伴,是清新的启蒙,也是永久的照耀。

我们去赤松镇,参观佛手园。出佛手园,远处有山,山中有岚,有云。炭清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。

金华美食,名不虚传。有一餐,晕车导致我对肉类失去胃口,事后方知,那一道道肉类佳肴,正是大名鼎鼎的金华两头乌“烹制而成。我一块也未品尝,但那餐饭,确实吃出了诗性。只说平常无奇的猪尾、猪头、猪耳之流,是不好登大雅之堂的,但这也拦不住厨师的一颗匠心,他在这些庸常食物下,垫一张荷叶。正是这青翠无尘的荷叶,让一盘菜变得雅致起来。虽未动箸,我一直在观赏它,何其美焉。建于雅俗之间的美,接地气,又有底气,像汪曾祺的那些水墨画,哪怕一棵葱一瓣蒜,涵容不尽,怎么看,怎么美气。你能说一盘被荷叶衬托的猪头肉俗吗?不能,因为它让你看见了一颗诗心。

如果土地的伦理,是长出庄稼,那么,诗歌的伦理,就是要有温暖的心肠。这“温暖的心肠”是借自蓝蓝的。她曾说:“和冰冷的智力相比,我更相信温暖的心肠。”

(作者:钱红莉。选自《光明日报》,有删改)

【注释】①聂鲁达:即巴勃罗·聂鲁达(1904—1973),智利当代著名诗人,诺贝尔文学奖获得者。②金华两头乌:金华猪的别名,又称义乌两头乌,是我国著名的优良猪种之一。

7.通读全文,概括文中表现艾青先生的故乡(金华)充满诗情的事件。(4分)

8.品味语言,回答下面的问题。(4分)

(1)看完墙上相片,再去陈列柜寻觅,无数诗集封面,已然泛黄,风一吹,似要折断。(结合语境,赏析加点词语的表达效果)

(2)蓝蓝汗流浃背,毫无焦躁之气,一行一行认真地读着,赞美着。(从人物描写方法的角度赏析)

9.阅读画线句,概括作者对“真正的诗人”一直心存“敬畏”的原因。(4分)

10.结合全文内容,谈谈你对结尾段提到的“温暖的心肠”的理解。(6分)

(二)阅读下面三则材料,完成11-13题。(共11分)

材料一

读诗是一件美妙的事,但学生不懂得诗歌的美好,不喜欢读诗的现状却很严峻。统编教材中必读名著《艾青诗选》,是一部现代诗集,该书由于体裁和时代特殊,对学生而言有严重的阅读障碍,是学生阅读的难点。“现代诗”有别于古体诗,它用白话文创作,是中国20世纪兴起的一种诗歌类型。一位九年级教师让学生自主阅读《艾青诗选》,并填写调查问卷,结果是:班级人数62人,其中对诗歌有消极情绪的学生占比接近一半。

艾青究竟何许人也?他的诗作有什么特点呢?

艾青是现实主义诗人,时代的歌者。他出生于地主家庭,吸吮着农妇大堰河的乳汁长大,从巴黎留学归来,以一个画家的灵感描摹光与色的变幻;他在国民党反动政府的监狱中发愤而作,以一个青年的激情奏响抗争之曲;他在不断沦陷的国土上辗转流离,以一个爱国者的赤诚,深沉呼唤自由。

材料二

学生为何读不懂现代诗歌?从心理学角度分析其原因:不能破译诗歌的编码方式,导致学生在大脑中不能正确表征诗歌的内容。

认知心理学把信息在人脑中呈现和记载的方式统称为知识的表征。知识在大脑中的表征有形式的表征和内容的表征。现代认知心理学称知识表征的形式为编码。编码分为形象编码和抽象编码。形象编码指的是以声音、图形、画面、表象等可感知的方式将信息呈现和记载在大脑中;抽象编码则指以词、概念、定义、命题等较抽象的方式将信息呈现和记载在大脑中。小说等文学体裁使用的是形象编码,因此能激起学生的阅读兴趣;而诗歌主要使用的是抽象编码方式,学生自然难以读懂。

材料三

中学生诗歌阅读“还原”策略

“还原”策略之一:朗诵品读,还原真情景

情绪是诗人追求的终极目标。要做到准确理解诗人的情感,前提条件是理解作品内容,理解作品的时代背景、创作背景,理解作者的情感。通过朗诵品读,还原真情景,学生能够有效地让自己走进诗歌的情境,帮助自己酝酿情感、表达情感。

“还原”策略之二:历史研究,还原大时代

把握时代脉搏,还原大时代,是读懂诗歌的基础。融入历史元素,还原诗人所生活的大时代,重点是要以学生所能理解的方式去还原,通过形象编码,直观简洁,让学生产生身临其境的感受。形象表征大时代的策略有很多,除了图片、历史画面、视频等视觉编码形式,还有画外音、《百家讲坛》、音乐等听觉编码形式,以及当时人们生活的情景等感觉编码形式。

“还原”策略之三:知人论世,还原小时代

知人论世,还原小时代,就是要了解诗人并研究他所处的时代背景,甚至还原诗人创作时的情感情绪。比如,读诗时,读者可以通过查阅资料、想象等方式,还原诗人当时的创作过程:何时?何地?何境?见到了什么画面?此诗为了表达什么?……

学生还可以将历史“大时代”与诗人“小时代”进行整合,以图配文,进行双重编码,感性与理性结合,能达到事半功倍的效果。

11.下列对三则材料的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.根据材料二,材料一中学生对诗歌有消极情绪可能是因为大脑破译诗歌的编码方式是抽象编码,导致学生难以理解诗歌。

B.材料二认为形象编码是以可感知的方式在大脑中呈现和记载信息,文学作品使用形象编码更能激起学生阅读兴趣,比使用抽象编码更好。

C.材料三指出可以通过形象编码的形式,还原诗人所生活的大时代,让学生产生身临其境的感受,以帮助学生更好地读懂诗歌。

D.三大“还原”策略配合使用,以图配文,进行双重编码,有感情地朗读,在帮助理解诗歌上的效果更好。

12.下面句子中的加点词能否删去?请说明理由。(3分)

班级人数 62人,其中对诗歌有消极情绪的学生占比接近一半。

13.以下是某位老师关于《艾青诗选》的教学片段。阅读材料,具体分析这位老师授课时用到了哪些“还原”策略,又与哪些学科进行了融合。(5分)

教学篇目:《我爱这土地》

(一)教学准备

(1)配乐:曲调悲凉、深沉,催人泪下。

(2)配图:抗日战争中,中国大地饱受摧残的真实照片:被日军摧毁的房屋、被杀戮的人民……

(3)诗人足迹:1938年 10月,武汉失守,日本侵略者的铁蹄疯狂践踏中国大地。作者和当时文艺界许多人士一同撤出武汉,汇集于桂林。11月17日,他满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了这首饱含深情的诗作。

(二)教师诵读指导

(1)还原内心视像:学生根据朗诵内容,想象相关画面。

(2)情在声前:根据配图、配乐,感受诗人的情感,先酝酿自己的情绪,再来发声。

(3)现场穿越,说出感受:朗诵者说体会。

三、古诗阅读(共6分)

阅读下面两首诗,完成14-15题。(共6分)

【甲】月夜忆舍弟 杜 甫 戍鼓断人行,边秋一雁声。 露从今夜白,月是故乡明。 有弟皆分散,无家问死生。 寄书长不达,况乃未休兵。 【乙】商山早行 温庭筠 晨起动征铎,客行悲故乡。 鸡声茅店月,人迹板桥霜。 槲叶落山路,枳花明驿墙。 因思杜陵梦,凫雁满回塘。

14.下列对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.甲诗“断人行”写战事频繁、激烈,行人断绝;“一雁声”更显得冷落沉寂。

B.乙诗“客行悲故乡”中“悲”字,给全诗奠定了悲伤凄凉的氛围,引起读者情感共鸣。

C.乙诗后四句虚实相映,旅途景色与梦中故乡的生机勃勃形成鲜明对照,丰富了诗歌的意蕴。

D.两首诗都从视觉、听觉和嗅觉等角度描写景物,使人如临其境。

15.诗中有景,景中有情。这两首诗都抒发了诗人怎样的情怀?请简要分析诗中所描写的景色有什么不同。(3分)

四、作文(50分)

16.根据要求作文。(请自备作文纸进行写作)

学习了九年级上册第一单元的诗歌,相信你一定有很多收获和感悟。请从下表中选择一个任务,完成写作。

任务情境及要求 类别

任务一 结合自己学习诗歌的经历或感受,以“ 是一首歌”或“生活中的 “为题,写一篇文章。 叙事抒情类

任务二 在许多大型考试中,作文题目多要求“体截不限,诗歌除 外”,对于“诗歌除外”这一现象,你的看法是什么?写一篇文章表达你的看法。 议论类

要求:①选择一个任务,补全或自拟题目,写一篇不少于600字的文章。②不要套作,不得抄袭。③文中请回避与你有关的地名、校名、人名。

时间:120分钟 满分:120分

一、积累与运用(共35分

1.阅读下面语段,回答问题。(共4分)

江南的乡间,寒梅在残雪消融之时,便点亮那一树树报春之灯笼,无论是大街小巷,还是田间地头,都分外妖①。那轻灵的玉兰、鲜妍的桃花、飘逸的杏花、忧戚的梨花、②婷的海棠,还有自命清高的兰花,其实性子都很急,等不及司花女神的一声令下,或浓妆、或淡抹、或整齐、或零散地抢占着江南的山山水水、千楼万院,姹紫嫣红地开遍,一展风采。但以食为天的农夫村妇们,却更钟情于平平常常的油菜花,开了小灶,给足它们土地,给足它们肥料,让油菜花霸气地占据了所有城乡的视野,一任油菜花肆无忌惮地染黄了一座座山头、一片片田野、一个个乡间,丰润的黄色弥③了整个美丽的江南。看着眼前的一片金黄,我仿佛已闻到沉甸甸的油菜籽散发出的香气。

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )(2分)

A.yán qī tán ruì B.yàn qì dàn ruì

C.yàn qì tán rùn D.yán qī dàn rùn

(2)在语段横线处填入汉字,全都正确的一项是( )(2分)

A.①娆 ②聘 ③漫 B.①娆②娉 ③漫

C.①饶 ②娉 ③蔓 D.①饶 ②聘 ③蔓

2.下列表述无误的一项是( )(3分)

A.《沁园春·雪》一词中,词人将“往昔”与“今朝”、“英雄”与“风流人物”进行对比,突出了今朝革命英雄主宰河山的历史作用。

B.《乡愁》一诗抒发了诗人热爱故乡的思想感情,感情基调应该是激昂的,充满向往的,语调应该是深沉的,语速应该是舒缓的。

C.林徽因,中国著名建筑学家、文学家,代表作有《你是人间的四月天》《大堰河——我的保姆》等。

D.《周总理,你在哪里》这首叙事诗采用“询问—呼唤—寻找—回答”的形式,歌颂周总理鞠躬尽瘁为人民服务的高贵品质,表达了人民对周总理无比崇敬、无限怀念的深厚情感。

3.默写。(7分)

(1)江山如此多娇, 。(毛泽东《沁园春·雪》)

(2)艾青《我爱这土地》中的“ 以设问的方式直抒胸臆,表达了对祖国的眷恋与热爱。

(3)“千古文人家国梦”,诗意的文字,失意的人生。“

”(《长沙过贾谊宅》),刘长卿自比贾谊、屈原两位先哲,道出了郁郁不得志的惆怅。但失意的苦闷又怎会压垮文人的傲骨?韩愈虽被降职远调,仍高呼“

”(《左迁至蓝关示侄孙湘》),报国之心弥坚。

4.某同学在参观民俗博物馆时,发现展厅内关于二十四节气的介绍语序不是很合理,调整后顺序最恰当的是( )(3分)

①小暑、大暑、处暑、小寒、大寒反映气温之变;

②比如,立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至反映四季的不同阶段;

③节气命名反映季节、气温、降水、物候等变化,是人们生产生活的行动指南。

④雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪反映降水量的多少;

⑤惊蛰、清明、小满、芒种则反映动植物、庄稼等随节候发生的变化。

⑥二十四节气的命名与排序,留心观察,其中大有学问。

A.⑥③②①④⑤ B.③⑥②④①⑤ C. ③⑥②①⑤④ D.⑥④②①⑤③

5.名著阅读。(共6分)

(1)阅读下面一首诗歌,回答问题。(共4分)

紫蓝的林子与林子之间

由青灰的山坡到青灰的山坡,

绿的草原,

绿的草原,草原上流着

——新鲜的乳液似的烟……

啊,当黎明穿上了白衣的时候,

田野是多么新鲜!

看,

微黄的灯光,

正在电杆上颤栗它的最后的时间。

看!

1932年1月25日 由巴黎到马赛的路上

①本诗是 (人名)的《当黎明穿上了白衣》。诗歌一开始,诗人精心挑选了三个色彩词“紫蓝”“青灰”“绿”,为读者勾勒了一幅 (填画面特点)的画面。(2分)

②“微黄的灯光,正在电杆上颤栗它的最后的时间”蕴含怎样的哲理?(2分)

(2)在诗歌《我爱这土地》和《向太阳》中,诗人表现的中心意象是“土地”和“太阳”。请结合诗歌的具体内容,说说土地凝聚了诗人怎样的情感,太阳表现了诗人怎样的追求。(2分)

6.“一个有希望的民族不能没有英雄。”学校开展“时代英雄”综合实践活动,请你阅读下列材料并完成任务。(共12分)

材料一

时代的英雄(节选)

在秋日耀眼的阳光里,

我们看到革命先烈顶天立地的身影;

在洪水肆虐的堤坝上,

我们看到抢险官兵孤勇坚韧的逆行。

让我们向英雄致敬!

(有改动)

材料二

赵亚夫,60多年如一日,扎根茅山革命老区,坚持“把论文写在大地上”,和农民一块儿苦一块儿干,先后推广农业新品种、新技术250多万亩,给16万农民带来200多亿元直接收益,带领群众走出了一条苏南丘陵山区脱贫致富的小康之路……现实不是小说,英雄亦不是众人所知、耀眼四射。

材料三 庆祝中国共产党成立 100周年大会共青团员和少先队员代表集体致献词(节选)

今天,我们站在天安门广场,紧贴着祖国的心房

今天,我们歌颂人民英雄的荣光,见证如他们所愿的梦想

今天,我们向党致以青春的礼赞

走过百年,风华正茂的中国共产党

今天,我们对党许下青春的誓言

新的百年,听党话、感党恩、跟党走

同心向党,奔赴远方

(1)【感悟英雄品质】结合材料一、二,说说你从中感受到英雄们身上的哪些优秀品质。(3分)

(2)【注重朗读感情】学校开展诗歌朗诵比赛,小文选择了材料三中的诗歌参赛,但她在朗读时不知道画线句中的哪些词语应重读,请你帮她指出并说明理由。(4分)

(3)【诗歌创作练笔】结合材料二的内容,并联系生活实际,仿照材料一的句式特点创作一首小诗。(5分)

二、现代文阅读(共29分)

(一)阅读下面文章,完成7-10题。(共18分)

去艾青先生故乡

①艾青先生故乡,是距金华市区很远的一个小村子。

②先生老家,大极,无数房子,一进又一进,灰了,旧了。走着走着,至一中庭,天井储满白亮亮的阳光。墙壁阴影处,挂一匾额,《蒋氏家训》,松花黄的底,衬几行淡青的字:

一戒溺爱护短,要严慈相济。

二戒重男轻女,要一视同仁。

三戒粗暴任性,要说服疏导。

③“二戒重男轻女”——民国时期的乡绅,早有如此心胸眼界,着实了不起。艾青先生自小便生长于这样自由气氛的家庭,难得。

④艾青先生家,至少有三十间屋子吧,陈列他各个时期的照片,犹如黑白老电影,将一名游子的一生,定格于故乡的庭院。离开众人,我一人自这间屋迈至那间屋,一点点了解他的生命历程……我在一张聂鲁达的生日宴会照前,徘徊良久——原来,艾青与聂鲁达处在同一时代。我的脑海里储存的,仅仅有艾青对于一位乡下妇女大堰河的深情,以及那首著名的家国之诗,却不知他足迹遍布东欧、南美,竟也去过聂鲁达的国度,参加他五十岁生日宴会。

⑤看完墙上相片,再去陈列柜寻觅,无数诗集封面,已然泛黄,风一吹,似要折断。许多竖排繁体版本,让人有点儿恍惚,仿佛一脚踏入旧日时光。所有人影都是旧的,唯有思想簇新。

⑥自旧到新,这里有一位诗人一生的路程。

⑦十几位孩子站在厅堂,朗诵艾青先生的名篇。稚嫩的脸,闪亮的眼,青葱的语气,阳光映射于孩子们光亮的额上,有白银一样的质地。站在阴影处,认真倾听这些孩子们的发声,一字一顿,语感、韵律以及内在的节奏……忽然感动起来,这是《诗经》里的中国,几千年了,这种民间的气质依然在,未曾消逝。

⑧一群鸟一样欢快的孩子,有不少热爱写诗的。他们将打印好的诗,呈给诗人蓝蓝批阅。蓝蓝汗流浃背,毫无焦躁之气,一行一行认真地读着,赞美着。对每一个孩子,她皆不吝溢美之词。其中一个女孩,默默等在最后,腼腆不前。她的老师牵着她走向蓝蓝,帮她寒暄介绍……这位金华乡下的小学老师,很了不起,她在孩子们心里种上了诗歌的种子。

⑨去年在黄山宏村,我们放弃午休,静静地坐在餐桌旁,听诗人树才讲自己如何启发孩子们写诗。今年在金华乡下,看蓝蓝大汗淋漓地赞美孩子们稚嫩的文笔。对于真正的诗人,我一直心存敬畏。如果说人类的文明一直在曲径通幽地流转,那么,诗人们是一盏盏明灯,照亮了许多光所不能抵达的幽暗角落。

⑩一直相信,一个国家,只要有诗人在,它也就不至于沉堕到哪里去。诗歌的力量潜移默化,它并非一棵树摇动另一棵树,而是一片星光映衬另一片星光,是用心的陪伴,是清新的启蒙,也是永久的照耀。

我们去赤松镇,参观佛手园。出佛手园,远处有山,山中有岚,有云。炭清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。

金华美食,名不虚传。有一餐,晕车导致我对肉类失去胃口,事后方知,那一道道肉类佳肴,正是大名鼎鼎的金华两头乌“烹制而成。我一块也未品尝,但那餐饭,确实吃出了诗性。只说平常无奇的猪尾、猪头、猪耳之流,是不好登大雅之堂的,但这也拦不住厨师的一颗匠心,他在这些庸常食物下,垫一张荷叶。正是这青翠无尘的荷叶,让一盘菜变得雅致起来。虽未动箸,我一直在观赏它,何其美焉。建于雅俗之间的美,接地气,又有底气,像汪曾祺的那些水墨画,哪怕一棵葱一瓣蒜,涵容不尽,怎么看,怎么美气。你能说一盘被荷叶衬托的猪头肉俗吗?不能,因为它让你看见了一颗诗心。

如果土地的伦理,是长出庄稼,那么,诗歌的伦理,就是要有温暖的心肠。这“温暖的心肠”是借自蓝蓝的。她曾说:“和冰冷的智力相比,我更相信温暖的心肠。”

(作者:钱红莉。选自《光明日报》,有删改)

【注释】①聂鲁达:即巴勃罗·聂鲁达(1904—1973),智利当代著名诗人,诺贝尔文学奖获得者。②金华两头乌:金华猪的别名,又称义乌两头乌,是我国著名的优良猪种之一。

7.通读全文,概括文中表现艾青先生的故乡(金华)充满诗情的事件。(4分)

8.品味语言,回答下面的问题。(4分)

(1)看完墙上相片,再去陈列柜寻觅,无数诗集封面,已然泛黄,风一吹,似要折断。(结合语境,赏析加点词语的表达效果)

(2)蓝蓝汗流浃背,毫无焦躁之气,一行一行认真地读着,赞美着。(从人物描写方法的角度赏析)

9.阅读画线句,概括作者对“真正的诗人”一直心存“敬畏”的原因。(4分)

10.结合全文内容,谈谈你对结尾段提到的“温暖的心肠”的理解。(6分)

(二)阅读下面三则材料,完成11-13题。(共11分)

材料一

读诗是一件美妙的事,但学生不懂得诗歌的美好,不喜欢读诗的现状却很严峻。统编教材中必读名著《艾青诗选》,是一部现代诗集,该书由于体裁和时代特殊,对学生而言有严重的阅读障碍,是学生阅读的难点。“现代诗”有别于古体诗,它用白话文创作,是中国20世纪兴起的一种诗歌类型。一位九年级教师让学生自主阅读《艾青诗选》,并填写调查问卷,结果是:班级人数62人,其中对诗歌有消极情绪的学生占比接近一半。

艾青究竟何许人也?他的诗作有什么特点呢?

艾青是现实主义诗人,时代的歌者。他出生于地主家庭,吸吮着农妇大堰河的乳汁长大,从巴黎留学归来,以一个画家的灵感描摹光与色的变幻;他在国民党反动政府的监狱中发愤而作,以一个青年的激情奏响抗争之曲;他在不断沦陷的国土上辗转流离,以一个爱国者的赤诚,深沉呼唤自由。

材料二

学生为何读不懂现代诗歌?从心理学角度分析其原因:不能破译诗歌的编码方式,导致学生在大脑中不能正确表征诗歌的内容。

认知心理学把信息在人脑中呈现和记载的方式统称为知识的表征。知识在大脑中的表征有形式的表征和内容的表征。现代认知心理学称知识表征的形式为编码。编码分为形象编码和抽象编码。形象编码指的是以声音、图形、画面、表象等可感知的方式将信息呈现和记载在大脑中;抽象编码则指以词、概念、定义、命题等较抽象的方式将信息呈现和记载在大脑中。小说等文学体裁使用的是形象编码,因此能激起学生的阅读兴趣;而诗歌主要使用的是抽象编码方式,学生自然难以读懂。

材料三

中学生诗歌阅读“还原”策略

“还原”策略之一:朗诵品读,还原真情景

情绪是诗人追求的终极目标。要做到准确理解诗人的情感,前提条件是理解作品内容,理解作品的时代背景、创作背景,理解作者的情感。通过朗诵品读,还原真情景,学生能够有效地让自己走进诗歌的情境,帮助自己酝酿情感、表达情感。

“还原”策略之二:历史研究,还原大时代

把握时代脉搏,还原大时代,是读懂诗歌的基础。融入历史元素,还原诗人所生活的大时代,重点是要以学生所能理解的方式去还原,通过形象编码,直观简洁,让学生产生身临其境的感受。形象表征大时代的策略有很多,除了图片、历史画面、视频等视觉编码形式,还有画外音、《百家讲坛》、音乐等听觉编码形式,以及当时人们生活的情景等感觉编码形式。

“还原”策略之三:知人论世,还原小时代

知人论世,还原小时代,就是要了解诗人并研究他所处的时代背景,甚至还原诗人创作时的情感情绪。比如,读诗时,读者可以通过查阅资料、想象等方式,还原诗人当时的创作过程:何时?何地?何境?见到了什么画面?此诗为了表达什么?……

学生还可以将历史“大时代”与诗人“小时代”进行整合,以图配文,进行双重编码,感性与理性结合,能达到事半功倍的效果。

11.下列对三则材料的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.根据材料二,材料一中学生对诗歌有消极情绪可能是因为大脑破译诗歌的编码方式是抽象编码,导致学生难以理解诗歌。

B.材料二认为形象编码是以可感知的方式在大脑中呈现和记载信息,文学作品使用形象编码更能激起学生阅读兴趣,比使用抽象编码更好。

C.材料三指出可以通过形象编码的形式,还原诗人所生活的大时代,让学生产生身临其境的感受,以帮助学生更好地读懂诗歌。

D.三大“还原”策略配合使用,以图配文,进行双重编码,有感情地朗读,在帮助理解诗歌上的效果更好。

12.下面句子中的加点词能否删去?请说明理由。(3分)

班级人数 62人,其中对诗歌有消极情绪的学生占比接近一半。

13.以下是某位老师关于《艾青诗选》的教学片段。阅读材料,具体分析这位老师授课时用到了哪些“还原”策略,又与哪些学科进行了融合。(5分)

教学篇目:《我爱这土地》

(一)教学准备

(1)配乐:曲调悲凉、深沉,催人泪下。

(2)配图:抗日战争中,中国大地饱受摧残的真实照片:被日军摧毁的房屋、被杀戮的人民……

(3)诗人足迹:1938年 10月,武汉失守,日本侵略者的铁蹄疯狂践踏中国大地。作者和当时文艺界许多人士一同撤出武汉,汇集于桂林。11月17日,他满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了这首饱含深情的诗作。

(二)教师诵读指导

(1)还原内心视像:学生根据朗诵内容,想象相关画面。

(2)情在声前:根据配图、配乐,感受诗人的情感,先酝酿自己的情绪,再来发声。

(3)现场穿越,说出感受:朗诵者说体会。

三、古诗阅读(共6分)

阅读下面两首诗,完成14-15题。(共6分)

【甲】月夜忆舍弟 杜 甫 戍鼓断人行,边秋一雁声。 露从今夜白,月是故乡明。 有弟皆分散,无家问死生。 寄书长不达,况乃未休兵。 【乙】商山早行 温庭筠 晨起动征铎,客行悲故乡。 鸡声茅店月,人迹板桥霜。 槲叶落山路,枳花明驿墙。 因思杜陵梦,凫雁满回塘。

14.下列对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.甲诗“断人行”写战事频繁、激烈,行人断绝;“一雁声”更显得冷落沉寂。

B.乙诗“客行悲故乡”中“悲”字,给全诗奠定了悲伤凄凉的氛围,引起读者情感共鸣。

C.乙诗后四句虚实相映,旅途景色与梦中故乡的生机勃勃形成鲜明对照,丰富了诗歌的意蕴。

D.两首诗都从视觉、听觉和嗅觉等角度描写景物,使人如临其境。

15.诗中有景,景中有情。这两首诗都抒发了诗人怎样的情怀?请简要分析诗中所描写的景色有什么不同。(3分)

四、作文(50分)

16.根据要求作文。(请自备作文纸进行写作)

学习了九年级上册第一单元的诗歌,相信你一定有很多收获和感悟。请从下表中选择一个任务,完成写作。

任务情境及要求 类别

任务一 结合自己学习诗歌的经历或感受,以“ 是一首歌”或“生活中的 “为题,写一篇文章。 叙事抒情类

任务二 在许多大型考试中,作文题目多要求“体截不限,诗歌除 外”,对于“诗歌除外”这一现象,你的看法是什么?写一篇文章表达你的看法。 议论类

要求:①选择一个任务,补全或自拟题目,写一篇不少于600字的文章。②不要套作,不得抄袭。③文中请回避与你有关的地名、校名、人名。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)