2022-2023学年江苏省淮安市高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年江苏省淮安市高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 176.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-02 20:58:11 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年江苏省淮安市高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 良渚墓葬遗址出土了代表权力和王位的玉钱,以及带有“神徽”刻饰的壁、琮等重器,彰显了良渚古国财富的积聚程度和积累规模,使玉器从之前一般性的喜爱与装饰作用上升到权利与财富的等级象征。这表明当时该地区( )

A. 成为中原文化发源地 B. 具备文明初始形态

C. 形成成熟的礼乐制度 D. 已经建立早期国家

2. 汉昭帝时期,众臣对汉武帝所推行的盐铁官营、均输平准、算缗告缗等经济政策褒贬不一,支持者称“将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也”;反对者说“昔文帝之时,无盐、铁之利而民富;今有之而百姓困乏,未见利之所利也,而见其害也”。据此可知汉武帝时期的经济政策( )

A. 导致国家财政出现严重困难 B. 妥善处理社会各阶层利益

C. 顺应国家大一统的现实需要 D. 全面抑制商品经济的发展

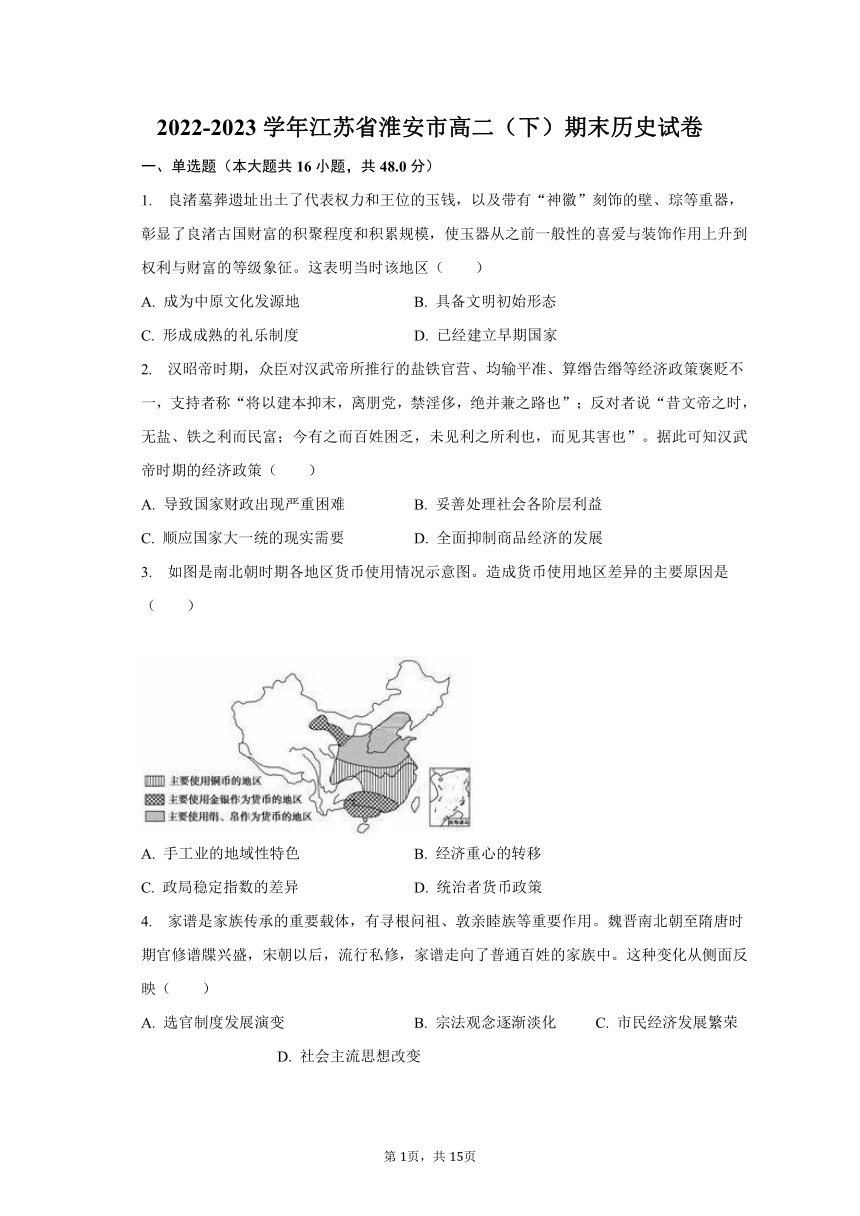

3. 如图是南北朝时期各地区货币使用情况示意图。造成货币使用地区差异的主要原因是( )

A. 手工业的地域性特色 B. 经济重心的转移

C. 政局稳定指数的差异 D. 统治者货币政策

4. 家谱是家族传承的重要载体,有寻根问祖、敦亲睦族等重要作用。魏晋南北朝至隋唐时期官修谱牒兴盛,宋朝以后,流行私修,家谱走向了普通百姓的家族中。这种变化从侧面反映( )

A. 选官制度发展演变 B. 宗法观念逐渐淡化 C. 市民经济发展繁荣 D. 社会主流思想改变

5. 明末清初,“西学东渐”肇始,以利玛窦、龙华民、汤若望等为代表的大批耶稣会士相继来华传教,将“西学”传入我国,与我国传统文化发生碰撞与交融。对“碰撞与交融”解读正确的是( )

A. 丰富国人看世界的视角 B. 实现中国科技的现代转型

C. 淡化了国人的民族意识 D. 推动启蒙思想在中国传播

6. 1874年3月,清政府指派的调查团抵达古巴调查华工受虐事仲。如表是对所见的459份口供进行的信息整理。对表中的信息理解正确的是( )

年龄段 人数 出洋前职业 人数 出洋地点 人数 籍贯 人数

1-10岁 4 耕田 84 澳门 354 广东 382

11-20岁 142 做小生意 106 汕头 38 福建 49

21-30岁 216 做工 87 厦门 30 其它 28

31-40岁 71 其它 26 其它 14

41-50岁 20 未说明 156 未说明 23

51-60岁 1

未说明 5

A. 以青壮年为主与当地气候有关 B. 诱骗有技能的华工以节省成本

C. 地点集中在北方沿海通商口岸 D. 籍贯分布集中受社会环境影响

7. 1920年以后,中国米粮主产区长江流域的洋米进口量增加,年均进口量为1600万担。其中1926年,上海进口洋米突破500万担,成为全国进口洋米最多的城市。天津从1921年到1932年的年均进口量达到110万担。与材料所示现象相关的是( )

A. 中国的民族工业得到迅速发展 B. 通商口岸工业化与城市化加快

C. 战乱阻碍进口大米在国内流通 D. 中国的经济作物种植面积缩小

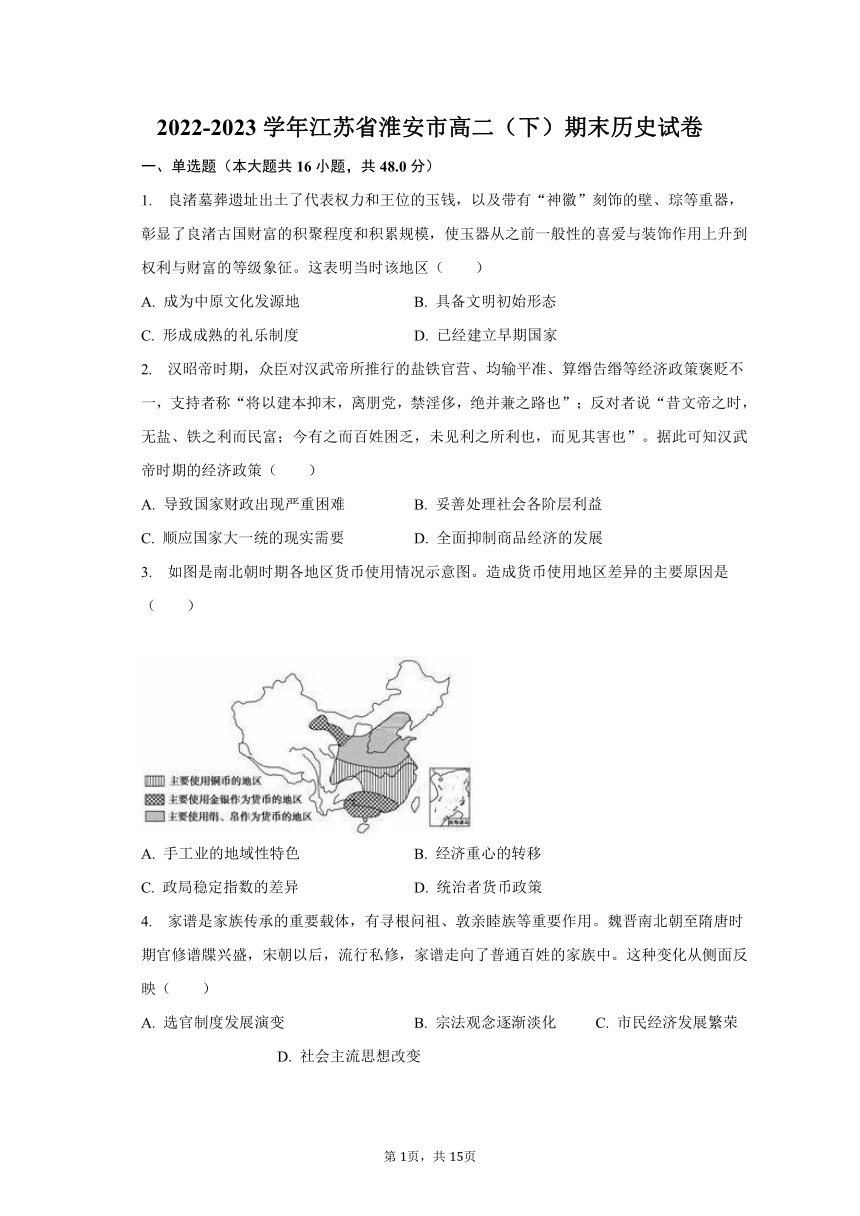

8. 如图是中国“一五”到“六五”时期对外贸易进出口增长速度趋势表(%)。出现“四五”时期趋势的主要原因是( )

A. 国民经济获得持续增长 B. 中国国际环境得到改善

C. 国家调整对外经济政策 D. 科学技术取得重大突破

9. 如表是社会科学文献出版社和中国社会科学出版社的部分著作,这些著作( )

著作 作者 出版信息

《屯堡乡民社会:九溪村》 孙兆霞等 2005年

《城市化中的石牌村》 郑孟煊等 2005年

《李集村:农民生产和生活的60年变迁》 林刚 2010年

《李罗侯村76年的变迁》 朱文强 2011年

《一个北方村落的百年变迁》 林聚任等 2013年

A. 反思城市化带来的问题 B. 反映农村经济体制改革艰难

C. 重点关注农村社会变革 D. 说明乡村振兴战略成效显著

10. 学者陈长芬在《仰望长城》中说:“我看见一段段长城得以修复。可是简单的、粗暴的修复,惟一的作用就是让长城失却了历史,同时失却了灵魂!我就只喜欢扣那些真实的、残缺的、与自然环境融为一体的长城。”该学者认为长城保护应该坚持( )

A. 传承建筑艺术价值 B. 真实性与完整性原则

C. 修旧与建新的统一 D. 保护与开发同时并举

11. 亚历山大博物馆里边大约收藏了70万件著作,阿基米德、亚里士多德、欧几里德、希波克拉底等的亲笔书稿和著作全存放于此。它吸引了无数的科学家,文学家,思想家,哲学家,医学家聚集于此,他们利用希腊和东方文化的成果进行科学创造与知识传播。据此可知该博物馆( )

A. 促进文化传承与创新 B. 推动了西方文化的普及

C. 具有鲜明的近代特征 D. 直接诱发文艺复兴运动

12. 17世纪时,马铃薯已经在爱尔兰地区广泛种植,成为人们躲避战火、度过灾荒的主要食物。18世纪时,“马铃薯已几乎成为(爱尔兰)农民唯一的食物”。普鲁士、匈牙利以及俄罗斯均大规模推广马铃薯的种植。由此可知,马铃薯的种植( )

A. 巩固了农业经济的主导地位. B. 解决了欧洲的粮食安全

C. 有效避免了欧洲战争的爆发 D. 改变了欧洲的食物结构

13. 英国著名的经济学家亚当 斯密(1723-1790)指出:“在一个文明与商业化的社会里,要求公众更为注意的是一般普通老百姓的教育,而不是有钱有地位的人的教育”。该言论( )

A. 体现了重商主义的本质特点 B. 强化国家对教育的干预

C. 实现了英国教育的公平发展 D. 顺应了机器化生产需求

14. 在欣赏俄罗斯艺术时,会发现很多伟大的俄罗斯艺术作品和1812年拿破仑战争有关系,这场战争极大地促进了俄国作为现代民族国家的构建,启发了大批俄国先进知识分子,甚至可以说为十二月党人起义和十月革命都打下了基础。由此可见这场战争( )

A. 标志俄国成为现代民族国家 B. 有助于俄国社会思想启蒙

C. 直接推动了俄国的革命进程 D. 沉重打击了俄国封建统治

15. 20世纪60年代至70年代,纽约市郊区城镇建起了许多大型购物中心,人们不必再为购买生活用品而往返于纽约市中心商业区。纽约郊区城镇与市中心之间的土地差价使许多企业纷纷同郊区城镇迁移,新兴产业在纽约郊区城镇兴起。对材料所述现象解读最准确的是( )

A. 得益于郊区基础设施完善 B. 导致了中心城区走向衰落

C. 有效解决了城市化弊端 D. 引发了城市功能布局紊乱

16. 如图是设计师展示新加坡APEC峰会领导人服装。男装分绿、红、灰三种颜色,服装的绣花和扣子采用典雅的荷花造型;女装为红色,整体设计简洁而现代,体现了东南亚浓郁的民族风情,结合了中国、马来西亚、印度三国的传统服装特色。该服装的设计理念最有可能是( )

A. 彰显对中国文化的传承 B. 弘扬本土传统文化

C. 突出文化中的西方基因 D. 展现文化开放包容

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

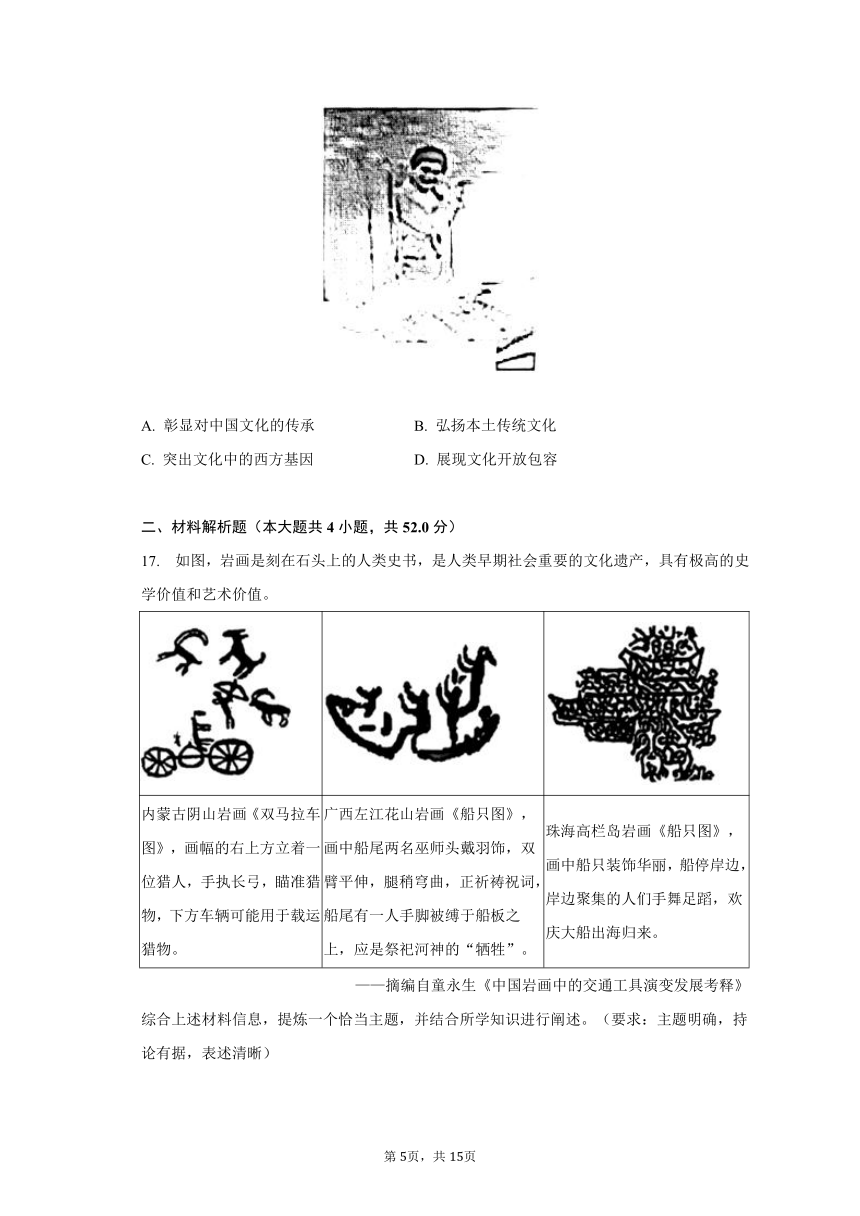

17. 如图,岩画是刻在石头上的人类史书,是人类早期社会重要的文化遗产,具有极高的史学价值和艺术价值。

内蒙古阴山岩画《双马拉车图》,画幅的右上方立着一位猎人,手执长弓,瞄准猎物,下方车辆可能用于载运猎物。 广西左江花山岩画《船只图》,画中船尾两名巫师头戴羽饰,双臂平伸,腿稍穹曲,正祈祷祝词,船尾有一人手脚被缚于船板之上,应是祭祀河神的“牺牲”。 珠海高栏岛岩画《船只图》,画中船只装饰华丽,船停岸边,岸边聚集的人们手舞足蹈,欢庆大船出海归来。

——摘编自童永生《中国岩画中的交通工具演变发展考释》

综合上述材料信息,提炼一个恰当主题,并结合所学知识进行阐述。(要求:主题明确,持论有据,表述清晰)

18. 服饰作为文化的外在表现,可以反映时代的文化特征和精神风貌。阅读材料,回答问题。

材料一:武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著幂旅。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用怖帽,施裙到颈,渐为浅露。则天之后,怖帽大行。中宗后(女子)有衣男子衣而靴如奚、契丹之服;开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效;开元末,太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆衣胡服。

——摘编自《旧唐书 舆服志》

材料二:如图是唐代张萤所画的《虢国夫人游春图》,图中描绘的是天宝十一年(752年)虢国夫人及其眷从盛装出游的场景。

材料三:开元、天宝之际,天下升平,而玄宗以声色犬马为羁廉诸王之策,重以蕃将大盛,异族人居长安者多,于是长安胡化盛极一时。此种胡化大率为西域风之好尚,服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊。

——摘编自向达《唐代长安与西域文明》

(1) 依据材料并结合所学,分别阐述三则材料对研究唐代服饰的价值。

(2) 依据三则材料,概括唐代服饰发展呈现的特征,结合所学知识分析其反映的时代风貌。

(3) 除上述材料之外,研究唐代服饰还可补充哪些类型的史料?

19. 一杯“中国茶”,初品“色香味”,再品“精气神”。“茶和天下”的文化,“清静和雅”的理念,属于中国,也属于世界。阅读材料,回答问题。

材料:17世纪中期,茶这种东方舶来品在凯瑟琳公主的大力宣传下,轰动整个英国贵族。新兴资产阶级和贵族把茶看作自身身份、资产、权力和影响力的代名词。英国人将茶叶与其他本土产品如牛奶或糖相结合,创造出符合传统英国人饮食习惯的茶艺风格,随着茶叶价格逐渐降低,其逐渐融入中下层群众日常生活。茶由早期作为贵族身份和财富的符号,发展成为千家万户追求休闲生活的方式,缓解了流水线式紧绷的生活节奏。在英国茶文化发展过程中,十分重视规则与传统,在高雅品质体现的同时,更多体现出一个人的内涵,这些表现进一步体现出英国的民族精神,即保守、认真以及追求体面。英国人最典型的形象就是具有绅士风度,而从绅士风度出现的时间看,出现于茶文化形成之后,并深受茶文化的影响。从皇室女王对饮茶活动的推广,到下午茶的发明,一直到19世纪在茶会中女性地位的不可撼动,茶文化体现出女性的绝对主导地位。

——摘编自张惠评、韩丽枫《英国茶文化的形成及其本土化变迁》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括英国茶文化演变趋势和对英国社会的影响。

(2) 综合材料并结合中外交流的相关史实,阐述你对“茶和天下”的认识。

20. 阅读材料,回答问题。

时间 相关内容

20世纪五十年代 在党的领导下,开展全国范围的爱国卫生运动,坚持“卫生工作与群众运动相结合”,重点在农村各地深入发动群众,进行清除垃圾、改厕改水、消灭害出。县级卫生机构数量从1949年的1400余所增加到1952年的2123所,覆盖我国90%以上的地区;到1956年联合诊所、乡卫生所从1950年的803所增加到51000所。

20世纪六七十年代 毛泽东号召“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,大批赤脚医生深入基层,开展农村的医疗卫生救治工作。到70年代末,我国医疗保障体系较为完善,农村基本医疗保健覆盖率达80%~90%。

改革开放以来 农村健康卫生事业在经历改革开放初期的曲折发展后,进入21世纪获得稳步发展。我国财政支出开始向农村医疗卫生事业倾斜,建立起新型农村合作医疗制度;健康卫生工作也逐步由“以治病为中心”向“以人民健康为中心”过渡;拥有基层医疗卫生机构97.7万个,3.5万个乡镇卫生院,144万床位,30.7万个门诊部(所),59.9万个村卫生室;城乡基本医疗的参保覆盖面达95%以上;我国人均寿命比1949年增长了1.21倍。

——摘编自罗小燕《我国农村健康卫生事业的发展历程和经验总结》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括我国农村健康卫生事业的发展成就。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析我国农村健康卫生事业不断发展的原因。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据题干可知主要结论:良渚遗址墓葬出土的玉钱等玉器,代表了权力和财富的等级象征。结合所学可知,新石器时代晚期良渚遗址阶级分化明显,具备文明初始形态,B项正确;

良渚文化属于长江流域,排除A项;

西周形成成熟的礼乐制度,与材料不符,排除C项;

夏朝是中国第一个早期国家,而不是良渚遗址,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中国历史文化遗产,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国历史文化遗产,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】C

【解析】根据材料“将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也”“今有之而百姓困乏”及所学知识可知,汉武帝时期加强国家对经济的控制,抑制富商大贾的发展,有利于强化中央集权,顺应了大一统的现实需要,C项正确;

汉武帝的经济政策增加了国家财政收入,排除A项;

该经济政策打击了商人,不能得出妥善处理各阶层利益,排除B项;

“全面抑制”说法绝对,汉武帝时期商品经济仍在发展,排除D项。

故选:C。

本题主要考查汉武帝的统治,重点掌握汉武帝的经济措施及其影响。

本题主要考查汉武帝的统治,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】C

【解析】南北朝时期,不同地区货币使用情况不同。结合所学可知,在长江流域的南朝政局相对稳定,南方经济得到开发,铜币便于交换,为民众接受使用,而黄河流域的北方社会动荡,影响社会经济的发展,民众更接受绢、帛等实物做货币进行交换。因此造成货币使用地区差异的主要原因是政局稳定指数的差异,C项正确;

材料显示了南北方货币使用的差异,与手工业的地域特色无关,排除A项;

南北朝时期,全国经济重心还未转移,仍在北方,排除B项;

货币使用的地区差异与地区政局稳定相关,而与统治者货币政策无关,排除D项。

故选:C。

本题考查中国货币的演进历程,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中国货币的演进历程,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

4.【答案】A

【解析】据题干可知主要结论:魏晋南北朝至隋唐官修谱牒兴盛,宋朝以后,流行私修,家谱走向普通百姓家族中。结合所学可知,宋朝以来科举制完善,门第观念日益淡化,因此谱牒修撰走向民间的普通百姓家,A项正确;

材料反映了门第观念淡化,而不是宗法观念,排除B项;

材料反映科举制的完善所引发门第观念淡化,而不是市民经济的发展,排除C项;

社会主流思想仍然是儒家思想,并且材料与儒家思想无关,排除D项。

故选:A。

本题考查了宋朝商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了宋朝商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】A

【解析】明末清初,大批西方传教士来华传教,并将西学传到中国,与传统文化发生碰撞与交融。西学东渐丰富了国人看待世界的视角,A项正确;

当时中国科技仍是传统科技,排除B项;

当时国人只有王朝观念,没有民族意识,排除C项;

甲午战败后,启蒙思想在中国传播,与材料时间不符,排除D项。

故选:A。

本题考查了西学东渐,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了西学东渐,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】D

【解析】据题干可知主要结论:1874年清政府派调查团到古巴调查华工受虐事件,年龄集中在青少年、壮年、中年人群,出洋前的职业是底层群众,出样地点集中在澳门、汕头和厦门,籍贯集中在广东、福建。华工的籍贯集中在广东、福建,较早出现了通商口岸,受外国资本主义的影响较早,D项正确;

材料中人群以青壮年为主,但无法得出与当地气候相关,排除A项;

材料中的华工是农民和小商贩为主,不是具有技能的华工,排除B项;

出样地点集中在东南沿海的通商口岸,而不是北方沿海的通商口岸,排除C项。

故选:D。

本题考查的是近代殖民活动和人口跨地域转移,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是近代殖民活动和人口跨地域转移,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

7.【答案】B

【解析】根据题意可知,1920年以后中国米粮主产区长江流域的洋米进口量增加,尤其是上海和天津两个通商口岸城市表现突出。结合所学知识,20世纪初的中国,通商口岸的工业化和城市化进程加快发展,因此需要消耗大量的粮食,洋米的进口量就会增加,B项正确;

材料说明中国米粮主产区长江流域的洋米进口量增加,这不是民族工业发展就能推动的,排除A项;

材料中洋米的进口量增加,而不是受到阻碍的,排除C项;

米粮是粮食作物,与经济作物无关,排除D项。

故选:B。

本题主要考查近代中国经济发展的特点,结合近代中国物质生活变迁的表现分析作答。

本题主要考查近代中国经济发展的特点,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

8.【答案】B

【解析】结合所学内容可知,20世纪70年代我国先后恢复在联合国的合法席位、中美关系缓和和中日关系正常化,外交上取得突破性进展,为对外贸易提供了有利的国际环境,从而使得“四五”期间的对外贸易出现大幅增长,B项正确;

1971-1975年还是文化大革命时期,此时国民经济没有获得持续性增长,排除A项;

20世纪70年代我国没有调整对外的经济政策,排除C项;

科学技术的重大突破明显不是对外贸易大幅增长的主要原因,排除D项。

故选:B。

本题考查了中美关系正常化,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中美关系正常化,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】C

【解析】根据材料,著作涉及农村的变化,注重关注农村社会的变革,故C正确;

材料没有涉及城市化的弊端,也没有反思,故A错误;

材料与农村经济体制改革无关,故B错误;

材料看不到乡村的具体成效,故D错误。

故选:C。

本题考查农村经济体制改革,考生可结合材料表格中社会科学文献出版社和中国社会科学出版社的部分著作进行分析。

本题考查农村经济体制改革,考查考生灵活运用所学知识进行解题的能力,考生需要具备扎实的历史基础才能深刻理解材料所体现的主旨。

10.【答案】A

【解析】根据“让长城失却了历史,同时失却了灵魂!我就只喜欢拍那些真实的、残缺的、与自然环境融为一体的长城”可知,该学者认为对于长城的保护应该保护它的艺术价值,而不仅仅是当做一座建筑来修复,所以该学者是认为应该坚持传承建筑的艺术价值,A项正确;

该学者是强调保护长城的艺术价值,不是强调长城的完整性,排除B项;

学者没有强调长城的建新,而是强调其建筑艺术价值,排除C项;

材料内容强调的是对长城建筑艺术价值的保护,没有强调对其开发,排除D项。

故选:A。

本题考查了文化遗产的保护和利用,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了文化遗产的保护和利用,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】A

【解析】希腊化时期亚历山大博物馆藏有丰富的古希腊著作,吸引无数学者前来传播知识和科学创造。因此,该博物馆促进了文化的传承与创新,A 项正确;

该博物馆推动了东西方文化的交流,排除B项;

该博物馆属于古代世界,不具有近代特征,排除C项;

意大利保存了古希腊罗马文化,是文艺复兴运动发生的客观因素,而不是亚历山大博物馆,排除D项。

故选:A。

本题考查博物馆的建设与发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查博物馆的建设与发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

12.【答案】D

【解析】17世纪、18世纪,马铃薯的种植逐渐从爱尔兰扩大到普鲁士、俄罗斯等国,马铃薯成为爱尔兰农民唯一的食物。因此马铃薯的种植改变欧洲的食物结构,D项正确;

材料中马铃薯被广泛种植,17、18世纪商业是主导地位,排除A项;

马铃薯可以缓解欧洲的粮食安全,排除B项;

马铃薯的广泛种植可以缓解灾害的冲击,但不能得出可以避免欧洲战争的爆发,排除C项。

故选:D。

本题考查新航路开辟后的食物物种交流,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查新航路开辟后的食物物种交流,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

13.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,随着工业革命的开展,对工人文化素质的要求在提高,据此依据材料“在一个文明与商业化的社会里,要求公众更为注意的是一般普通老百姓的教育,而不是有钱有地位的人的教育”可知D正确;

A不符合题干主旨,排除;

亚当 斯密主张自由竞争,故排除B;

C项“实现”说法绝对,排除。

故选:D。

本题考查工业革命的影响,依据材料“在一个文明与商业化的社会里,要求公众更为注意的是一般普通老百姓的教育,而不是有钱有地位的人的教育”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了工业革命的影响,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

14.【答案】B

【解析】根据“促进了俄国作为现代民族国家的构建,启发了大批俄国先进知识分子”可知,拿破仑战争对于俄国是起到了社会思想启蒙的作用,B项正确;

拿破仑战争促进了俄国的社会思想启蒙,并不是使俄国成为现代民族国家,“直接推动”的说法也不符合史实,排除AC项;

材料主旨是拿破仑战争促进了俄国社会思想启蒙,没有体现打击俄国的封建统治,排除D项。

故选:B。

本题考查拿破仑的主要政治活动,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查拿破仑的主要政治活动,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

15.【答案】A

【解析】20世纪60年代至70年代,纽约市郊区城镇的大型购物中心的发展,引起了许多企业向郊区城镇迁移,郊区城镇兴起。结合所学可知,伴随着城市化进程,城市的公共设施不断发展完善。因此郊区城镇的发展离不开郊区基础设施的完善,A项正确;

材料只是新兴产业向郊区城镇迁移,而城市中心商业区仍是繁荣,排除B项;

“有效解决”说法绝对,只能是缓解了城市化的问题,排除C项;

郊区城镇的发展有利于城市功能布局的调整,而不是紊乱,排除D项。

故选:A。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

16.【答案】D

【解析】据题干可知主要结论:在新加坡APEC峰会上,设计师设计的领导人服装体现了东南亚民族风情,结合中国、马来西亚、印度三国的传统服装特色。该设计师的设计理念展示新加坡文化开放包容,D项正确;

A、B项只提到服装的部分特点,不能完整体现该服装的所有特色,排除A、B项;

该服装没有西方的色彩,排除C项。

故选:D。

本题考查了社会信息化和文化多样性,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了社会信息化和文化多样性,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】本题属于开放性试题,解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,拟定具体的论题,再结合所学知识加以论述。根据图示内容可以看出,内蒙古地区的岩画上展示的是打猎和车辆,而广西和珠海的岩画内容是船只。因为内蒙古地处北方草原地区,而广西和珠海都位于南方,由此说明自然地理环境对于人类文明的发展有一定的影响。根据岩画内容和所学进行阐述,言之有理即可。

故答案为:

题目:自然地理环境对于人类文明的发展有一定的影响。

在人类文明发展的过程中,自然地理环境对于文明的产生和发展产生了一定的影响。北方蒙古地区,当地的民众开展打猎活动,并使用车辆运载猎物;在今天的关系和珠海地区,由于地处南方,水域众多,所以船只在当地民众日常活动中出现的较多。由此可知,不同的地理环境对于当地文明的发展都有一定的影响。

【解析】本题主要考查中国历史文化遗产,结合人类早期生产生活的特点分析作答。

本题主要考查中国历史文化遗产,考查学生论证和探讨问题的能力。

18.【答案】【小题1】材料一有助于研究唐代女性服饰趋于开放的过程;材料二可以直观地了解唐代的宫廷服饰;材料三有利于研究汉族与其他民族服饰的交往互鉴。

【小题2】特征:走向开放;吸收少数民族服饰的风格。时代风貌:唐朝国力强盛,边疆稳定,各民族交往交流交融。

【小题3】实物史料,如考古出土的唐三彩等。

【解析】本题考查唐代服饰的价值。第一问要结合唐代服饰的价值的特征来解答;第二问要结合唐代服饰的价值的影响来解答。第三问要结合唐代服饰的价值的特征来解答。

本题考查唐代服饰的价值,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】演变趋势:茶由早期作为贵族身份和财富的符号,发展成为干家万户追求休闲生活的方式;从东方舶来品到发展出英国特色的茶文化。

影响:极大地改变了英国人的生活习惯;缓解了人们紧绷的生活节奏;体现了英国保守、认真以及追求体面的民族精神;英国人的绅士风度深受茶文化的影响;促进女性思想解放和社会地位提高

【小题2】认识:茶文化促进世界经济文化交流;有利于增进世界人民的交流和理解,促进世界和平;有利于中国文化的传播;促进了世界各地文明互鉴;丰富了人们的日常生活等。

【解析】(1)本题考查的是英国茶文化演变趋势和对英国社会的影响,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是对“茶和天下”的认识,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是古代中外文化交流和中西方文化交流,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

20.【答案】【小题1】建国初我国政府建立县、乡卫生保健网;20世纪六七十年代重点建立较为完善的农村基本医疗保障体系;21世纪以来我国建立了城乡合作医疗制度,增加了乡镇、农村卫生机构的数量,明确了以人民健康为中心的健康卫生工作,我国人均寿命提高。

【小题2】中国共产党和我国政府的重视和艰苦努力;社会主义市场经济体制改革的不断深入。

【解析】本题考查了现代医疗卫生体系,第一问结合我国农村健康卫生事业的发展成就分析;第二问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了现代医疗卫生体系,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 良渚墓葬遗址出土了代表权力和王位的玉钱,以及带有“神徽”刻饰的壁、琮等重器,彰显了良渚古国财富的积聚程度和积累规模,使玉器从之前一般性的喜爱与装饰作用上升到权利与财富的等级象征。这表明当时该地区( )

A. 成为中原文化发源地 B. 具备文明初始形态

C. 形成成熟的礼乐制度 D. 已经建立早期国家

2. 汉昭帝时期,众臣对汉武帝所推行的盐铁官营、均输平准、算缗告缗等经济政策褒贬不一,支持者称“将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也”;反对者说“昔文帝之时,无盐、铁之利而民富;今有之而百姓困乏,未见利之所利也,而见其害也”。据此可知汉武帝时期的经济政策( )

A. 导致国家财政出现严重困难 B. 妥善处理社会各阶层利益

C. 顺应国家大一统的现实需要 D. 全面抑制商品经济的发展

3. 如图是南北朝时期各地区货币使用情况示意图。造成货币使用地区差异的主要原因是( )

A. 手工业的地域性特色 B. 经济重心的转移

C. 政局稳定指数的差异 D. 统治者货币政策

4. 家谱是家族传承的重要载体,有寻根问祖、敦亲睦族等重要作用。魏晋南北朝至隋唐时期官修谱牒兴盛,宋朝以后,流行私修,家谱走向了普通百姓的家族中。这种变化从侧面反映( )

A. 选官制度发展演变 B. 宗法观念逐渐淡化 C. 市民经济发展繁荣 D. 社会主流思想改变

5. 明末清初,“西学东渐”肇始,以利玛窦、龙华民、汤若望等为代表的大批耶稣会士相继来华传教,将“西学”传入我国,与我国传统文化发生碰撞与交融。对“碰撞与交融”解读正确的是( )

A. 丰富国人看世界的视角 B. 实现中国科技的现代转型

C. 淡化了国人的民族意识 D. 推动启蒙思想在中国传播

6. 1874年3月,清政府指派的调查团抵达古巴调查华工受虐事仲。如表是对所见的459份口供进行的信息整理。对表中的信息理解正确的是( )

年龄段 人数 出洋前职业 人数 出洋地点 人数 籍贯 人数

1-10岁 4 耕田 84 澳门 354 广东 382

11-20岁 142 做小生意 106 汕头 38 福建 49

21-30岁 216 做工 87 厦门 30 其它 28

31-40岁 71 其它 26 其它 14

41-50岁 20 未说明 156 未说明 23

51-60岁 1

未说明 5

A. 以青壮年为主与当地气候有关 B. 诱骗有技能的华工以节省成本

C. 地点集中在北方沿海通商口岸 D. 籍贯分布集中受社会环境影响

7. 1920年以后,中国米粮主产区长江流域的洋米进口量增加,年均进口量为1600万担。其中1926年,上海进口洋米突破500万担,成为全国进口洋米最多的城市。天津从1921年到1932年的年均进口量达到110万担。与材料所示现象相关的是( )

A. 中国的民族工业得到迅速发展 B. 通商口岸工业化与城市化加快

C. 战乱阻碍进口大米在国内流通 D. 中国的经济作物种植面积缩小

8. 如图是中国“一五”到“六五”时期对外贸易进出口增长速度趋势表(%)。出现“四五”时期趋势的主要原因是( )

A. 国民经济获得持续增长 B. 中国国际环境得到改善

C. 国家调整对外经济政策 D. 科学技术取得重大突破

9. 如表是社会科学文献出版社和中国社会科学出版社的部分著作,这些著作( )

著作 作者 出版信息

《屯堡乡民社会:九溪村》 孙兆霞等 2005年

《城市化中的石牌村》 郑孟煊等 2005年

《李集村:农民生产和生活的60年变迁》 林刚 2010年

《李罗侯村76年的变迁》 朱文强 2011年

《一个北方村落的百年变迁》 林聚任等 2013年

A. 反思城市化带来的问题 B. 反映农村经济体制改革艰难

C. 重点关注农村社会变革 D. 说明乡村振兴战略成效显著

10. 学者陈长芬在《仰望长城》中说:“我看见一段段长城得以修复。可是简单的、粗暴的修复,惟一的作用就是让长城失却了历史,同时失却了灵魂!我就只喜欢扣那些真实的、残缺的、与自然环境融为一体的长城。”该学者认为长城保护应该坚持( )

A. 传承建筑艺术价值 B. 真实性与完整性原则

C. 修旧与建新的统一 D. 保护与开发同时并举

11. 亚历山大博物馆里边大约收藏了70万件著作,阿基米德、亚里士多德、欧几里德、希波克拉底等的亲笔书稿和著作全存放于此。它吸引了无数的科学家,文学家,思想家,哲学家,医学家聚集于此,他们利用希腊和东方文化的成果进行科学创造与知识传播。据此可知该博物馆( )

A. 促进文化传承与创新 B. 推动了西方文化的普及

C. 具有鲜明的近代特征 D. 直接诱发文艺复兴运动

12. 17世纪时,马铃薯已经在爱尔兰地区广泛种植,成为人们躲避战火、度过灾荒的主要食物。18世纪时,“马铃薯已几乎成为(爱尔兰)农民唯一的食物”。普鲁士、匈牙利以及俄罗斯均大规模推广马铃薯的种植。由此可知,马铃薯的种植( )

A. 巩固了农业经济的主导地位. B. 解决了欧洲的粮食安全

C. 有效避免了欧洲战争的爆发 D. 改变了欧洲的食物结构

13. 英国著名的经济学家亚当 斯密(1723-1790)指出:“在一个文明与商业化的社会里,要求公众更为注意的是一般普通老百姓的教育,而不是有钱有地位的人的教育”。该言论( )

A. 体现了重商主义的本质特点 B. 强化国家对教育的干预

C. 实现了英国教育的公平发展 D. 顺应了机器化生产需求

14. 在欣赏俄罗斯艺术时,会发现很多伟大的俄罗斯艺术作品和1812年拿破仑战争有关系,这场战争极大地促进了俄国作为现代民族国家的构建,启发了大批俄国先进知识分子,甚至可以说为十二月党人起义和十月革命都打下了基础。由此可见这场战争( )

A. 标志俄国成为现代民族国家 B. 有助于俄国社会思想启蒙

C. 直接推动了俄国的革命进程 D. 沉重打击了俄国封建统治

15. 20世纪60年代至70年代,纽约市郊区城镇建起了许多大型购物中心,人们不必再为购买生活用品而往返于纽约市中心商业区。纽约郊区城镇与市中心之间的土地差价使许多企业纷纷同郊区城镇迁移,新兴产业在纽约郊区城镇兴起。对材料所述现象解读最准确的是( )

A. 得益于郊区基础设施完善 B. 导致了中心城区走向衰落

C. 有效解决了城市化弊端 D. 引发了城市功能布局紊乱

16. 如图是设计师展示新加坡APEC峰会领导人服装。男装分绿、红、灰三种颜色,服装的绣花和扣子采用典雅的荷花造型;女装为红色,整体设计简洁而现代,体现了东南亚浓郁的民族风情,结合了中国、马来西亚、印度三国的传统服装特色。该服装的设计理念最有可能是( )

A. 彰显对中国文化的传承 B. 弘扬本土传统文化

C. 突出文化中的西方基因 D. 展现文化开放包容

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 如图,岩画是刻在石头上的人类史书,是人类早期社会重要的文化遗产,具有极高的史学价值和艺术价值。

内蒙古阴山岩画《双马拉车图》,画幅的右上方立着一位猎人,手执长弓,瞄准猎物,下方车辆可能用于载运猎物。 广西左江花山岩画《船只图》,画中船尾两名巫师头戴羽饰,双臂平伸,腿稍穹曲,正祈祷祝词,船尾有一人手脚被缚于船板之上,应是祭祀河神的“牺牲”。 珠海高栏岛岩画《船只图》,画中船只装饰华丽,船停岸边,岸边聚集的人们手舞足蹈,欢庆大船出海归来。

——摘编自童永生《中国岩画中的交通工具演变发展考释》

综合上述材料信息,提炼一个恰当主题,并结合所学知识进行阐述。(要求:主题明确,持论有据,表述清晰)

18. 服饰作为文化的外在表现,可以反映时代的文化特征和精神风貌。阅读材料,回答问题。

材料一:武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著幂旅。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用怖帽,施裙到颈,渐为浅露。则天之后,怖帽大行。中宗后(女子)有衣男子衣而靴如奚、契丹之服;开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效;开元末,太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆衣胡服。

——摘编自《旧唐书 舆服志》

材料二:如图是唐代张萤所画的《虢国夫人游春图》,图中描绘的是天宝十一年(752年)虢国夫人及其眷从盛装出游的场景。

材料三:开元、天宝之际,天下升平,而玄宗以声色犬马为羁廉诸王之策,重以蕃将大盛,异族人居长安者多,于是长安胡化盛极一时。此种胡化大率为西域风之好尚,服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊。

——摘编自向达《唐代长安与西域文明》

(1) 依据材料并结合所学,分别阐述三则材料对研究唐代服饰的价值。

(2) 依据三则材料,概括唐代服饰发展呈现的特征,结合所学知识分析其反映的时代风貌。

(3) 除上述材料之外,研究唐代服饰还可补充哪些类型的史料?

19. 一杯“中国茶”,初品“色香味”,再品“精气神”。“茶和天下”的文化,“清静和雅”的理念,属于中国,也属于世界。阅读材料,回答问题。

材料:17世纪中期,茶这种东方舶来品在凯瑟琳公主的大力宣传下,轰动整个英国贵族。新兴资产阶级和贵族把茶看作自身身份、资产、权力和影响力的代名词。英国人将茶叶与其他本土产品如牛奶或糖相结合,创造出符合传统英国人饮食习惯的茶艺风格,随着茶叶价格逐渐降低,其逐渐融入中下层群众日常生活。茶由早期作为贵族身份和财富的符号,发展成为千家万户追求休闲生活的方式,缓解了流水线式紧绷的生活节奏。在英国茶文化发展过程中,十分重视规则与传统,在高雅品质体现的同时,更多体现出一个人的内涵,这些表现进一步体现出英国的民族精神,即保守、认真以及追求体面。英国人最典型的形象就是具有绅士风度,而从绅士风度出现的时间看,出现于茶文化形成之后,并深受茶文化的影响。从皇室女王对饮茶活动的推广,到下午茶的发明,一直到19世纪在茶会中女性地位的不可撼动,茶文化体现出女性的绝对主导地位。

——摘编自张惠评、韩丽枫《英国茶文化的形成及其本土化变迁》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括英国茶文化演变趋势和对英国社会的影响。

(2) 综合材料并结合中外交流的相关史实,阐述你对“茶和天下”的认识。

20. 阅读材料,回答问题。

时间 相关内容

20世纪五十年代 在党的领导下,开展全国范围的爱国卫生运动,坚持“卫生工作与群众运动相结合”,重点在农村各地深入发动群众,进行清除垃圾、改厕改水、消灭害出。县级卫生机构数量从1949年的1400余所增加到1952年的2123所,覆盖我国90%以上的地区;到1956年联合诊所、乡卫生所从1950年的803所增加到51000所。

20世纪六七十年代 毛泽东号召“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,大批赤脚医生深入基层,开展农村的医疗卫生救治工作。到70年代末,我国医疗保障体系较为完善,农村基本医疗保健覆盖率达80%~90%。

改革开放以来 农村健康卫生事业在经历改革开放初期的曲折发展后,进入21世纪获得稳步发展。我国财政支出开始向农村医疗卫生事业倾斜,建立起新型农村合作医疗制度;健康卫生工作也逐步由“以治病为中心”向“以人民健康为中心”过渡;拥有基层医疗卫生机构97.7万个,3.5万个乡镇卫生院,144万床位,30.7万个门诊部(所),59.9万个村卫生室;城乡基本医疗的参保覆盖面达95%以上;我国人均寿命比1949年增长了1.21倍。

——摘编自罗小燕《我国农村健康卫生事业的发展历程和经验总结》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括我国农村健康卫生事业的发展成就。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析我国农村健康卫生事业不断发展的原因。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据题干可知主要结论:良渚遗址墓葬出土的玉钱等玉器,代表了权力和财富的等级象征。结合所学可知,新石器时代晚期良渚遗址阶级分化明显,具备文明初始形态,B项正确;

良渚文化属于长江流域,排除A项;

西周形成成熟的礼乐制度,与材料不符,排除C项;

夏朝是中国第一个早期国家,而不是良渚遗址,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中国历史文化遗产,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国历史文化遗产,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】C

【解析】根据材料“将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也”“今有之而百姓困乏”及所学知识可知,汉武帝时期加强国家对经济的控制,抑制富商大贾的发展,有利于强化中央集权,顺应了大一统的现实需要,C项正确;

汉武帝的经济政策增加了国家财政收入,排除A项;

该经济政策打击了商人,不能得出妥善处理各阶层利益,排除B项;

“全面抑制”说法绝对,汉武帝时期商品经济仍在发展,排除D项。

故选:C。

本题主要考查汉武帝的统治,重点掌握汉武帝的经济措施及其影响。

本题主要考查汉武帝的统治,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】C

【解析】南北朝时期,不同地区货币使用情况不同。结合所学可知,在长江流域的南朝政局相对稳定,南方经济得到开发,铜币便于交换,为民众接受使用,而黄河流域的北方社会动荡,影响社会经济的发展,民众更接受绢、帛等实物做货币进行交换。因此造成货币使用地区差异的主要原因是政局稳定指数的差异,C项正确;

材料显示了南北方货币使用的差异,与手工业的地域特色无关,排除A项;

南北朝时期,全国经济重心还未转移,仍在北方,排除B项;

货币使用的地区差异与地区政局稳定相关,而与统治者货币政策无关,排除D项。

故选:C。

本题考查中国货币的演进历程,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中国货币的演进历程,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

4.【答案】A

【解析】据题干可知主要结论:魏晋南北朝至隋唐官修谱牒兴盛,宋朝以后,流行私修,家谱走向普通百姓家族中。结合所学可知,宋朝以来科举制完善,门第观念日益淡化,因此谱牒修撰走向民间的普通百姓家,A项正确;

材料反映了门第观念淡化,而不是宗法观念,排除B项;

材料反映科举制的完善所引发门第观念淡化,而不是市民经济的发展,排除C项;

社会主流思想仍然是儒家思想,并且材料与儒家思想无关,排除D项。

故选:A。

本题考查了宋朝商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了宋朝商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】A

【解析】明末清初,大批西方传教士来华传教,并将西学传到中国,与传统文化发生碰撞与交融。西学东渐丰富了国人看待世界的视角,A项正确;

当时中国科技仍是传统科技,排除B项;

当时国人只有王朝观念,没有民族意识,排除C项;

甲午战败后,启蒙思想在中国传播,与材料时间不符,排除D项。

故选:A。

本题考查了西学东渐,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了西学东渐,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】D

【解析】据题干可知主要结论:1874年清政府派调查团到古巴调查华工受虐事件,年龄集中在青少年、壮年、中年人群,出洋前的职业是底层群众,出样地点集中在澳门、汕头和厦门,籍贯集中在广东、福建。华工的籍贯集中在广东、福建,较早出现了通商口岸,受外国资本主义的影响较早,D项正确;

材料中人群以青壮年为主,但无法得出与当地气候相关,排除A项;

材料中的华工是农民和小商贩为主,不是具有技能的华工,排除B项;

出样地点集中在东南沿海的通商口岸,而不是北方沿海的通商口岸,排除C项。

故选:D。

本题考查的是近代殖民活动和人口跨地域转移,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是近代殖民活动和人口跨地域转移,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

7.【答案】B

【解析】根据题意可知,1920年以后中国米粮主产区长江流域的洋米进口量增加,尤其是上海和天津两个通商口岸城市表现突出。结合所学知识,20世纪初的中国,通商口岸的工业化和城市化进程加快发展,因此需要消耗大量的粮食,洋米的进口量就会增加,B项正确;

材料说明中国米粮主产区长江流域的洋米进口量增加,这不是民族工业发展就能推动的,排除A项;

材料中洋米的进口量增加,而不是受到阻碍的,排除C项;

米粮是粮食作物,与经济作物无关,排除D项。

故选:B。

本题主要考查近代中国经济发展的特点,结合近代中国物质生活变迁的表现分析作答。

本题主要考查近代中国经济发展的特点,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

8.【答案】B

【解析】结合所学内容可知,20世纪70年代我国先后恢复在联合国的合法席位、中美关系缓和和中日关系正常化,外交上取得突破性进展,为对外贸易提供了有利的国际环境,从而使得“四五”期间的对外贸易出现大幅增长,B项正确;

1971-1975年还是文化大革命时期,此时国民经济没有获得持续性增长,排除A项;

20世纪70年代我国没有调整对外的经济政策,排除C项;

科学技术的重大突破明显不是对外贸易大幅增长的主要原因,排除D项。

故选:B。

本题考查了中美关系正常化,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中美关系正常化,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】C

【解析】根据材料,著作涉及农村的变化,注重关注农村社会的变革,故C正确;

材料没有涉及城市化的弊端,也没有反思,故A错误;

材料与农村经济体制改革无关,故B错误;

材料看不到乡村的具体成效,故D错误。

故选:C。

本题考查农村经济体制改革,考生可结合材料表格中社会科学文献出版社和中国社会科学出版社的部分著作进行分析。

本题考查农村经济体制改革,考查考生灵活运用所学知识进行解题的能力,考生需要具备扎实的历史基础才能深刻理解材料所体现的主旨。

10.【答案】A

【解析】根据“让长城失却了历史,同时失却了灵魂!我就只喜欢拍那些真实的、残缺的、与自然环境融为一体的长城”可知,该学者认为对于长城的保护应该保护它的艺术价值,而不仅仅是当做一座建筑来修复,所以该学者是认为应该坚持传承建筑的艺术价值,A项正确;

该学者是强调保护长城的艺术价值,不是强调长城的完整性,排除B项;

学者没有强调长城的建新,而是强调其建筑艺术价值,排除C项;

材料内容强调的是对长城建筑艺术价值的保护,没有强调对其开发,排除D项。

故选:A。

本题考查了文化遗产的保护和利用,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了文化遗产的保护和利用,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】A

【解析】希腊化时期亚历山大博物馆藏有丰富的古希腊著作,吸引无数学者前来传播知识和科学创造。因此,该博物馆促进了文化的传承与创新,A 项正确;

该博物馆推动了东西方文化的交流,排除B项;

该博物馆属于古代世界,不具有近代特征,排除C项;

意大利保存了古希腊罗马文化,是文艺复兴运动发生的客观因素,而不是亚历山大博物馆,排除D项。

故选:A。

本题考查博物馆的建设与发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查博物馆的建设与发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

12.【答案】D

【解析】17世纪、18世纪,马铃薯的种植逐渐从爱尔兰扩大到普鲁士、俄罗斯等国,马铃薯成为爱尔兰农民唯一的食物。因此马铃薯的种植改变欧洲的食物结构,D项正确;

材料中马铃薯被广泛种植,17、18世纪商业是主导地位,排除A项;

马铃薯可以缓解欧洲的粮食安全,排除B项;

马铃薯的广泛种植可以缓解灾害的冲击,但不能得出可以避免欧洲战争的爆发,排除C项。

故选:D。

本题考查新航路开辟后的食物物种交流,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查新航路开辟后的食物物种交流,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

13.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,随着工业革命的开展,对工人文化素质的要求在提高,据此依据材料“在一个文明与商业化的社会里,要求公众更为注意的是一般普通老百姓的教育,而不是有钱有地位的人的教育”可知D正确;

A不符合题干主旨,排除;

亚当 斯密主张自由竞争,故排除B;

C项“实现”说法绝对,排除。

故选:D。

本题考查工业革命的影响,依据材料“在一个文明与商业化的社会里,要求公众更为注意的是一般普通老百姓的教育,而不是有钱有地位的人的教育”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了工业革命的影响,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

14.【答案】B

【解析】根据“促进了俄国作为现代民族国家的构建,启发了大批俄国先进知识分子”可知,拿破仑战争对于俄国是起到了社会思想启蒙的作用,B项正确;

拿破仑战争促进了俄国的社会思想启蒙,并不是使俄国成为现代民族国家,“直接推动”的说法也不符合史实,排除AC项;

材料主旨是拿破仑战争促进了俄国社会思想启蒙,没有体现打击俄国的封建统治,排除D项。

故选:B。

本题考查拿破仑的主要政治活动,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查拿破仑的主要政治活动,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

15.【答案】A

【解析】20世纪60年代至70年代,纽约市郊区城镇的大型购物中心的发展,引起了许多企业向郊区城镇迁移,郊区城镇兴起。结合所学可知,伴随着城市化进程,城市的公共设施不断发展完善。因此郊区城镇的发展离不开郊区基础设施的完善,A项正确;

材料只是新兴产业向郊区城镇迁移,而城市中心商业区仍是繁荣,排除B项;

“有效解决”说法绝对,只能是缓解了城市化的问题,排除C项;

郊区城镇的发展有利于城市功能布局的调整,而不是紊乱,排除D项。

故选:A。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查城市化的演进及其产生的问题,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

16.【答案】D

【解析】据题干可知主要结论:在新加坡APEC峰会上,设计师设计的领导人服装体现了东南亚民族风情,结合中国、马来西亚、印度三国的传统服装特色。该设计师的设计理念展示新加坡文化开放包容,D项正确;

A、B项只提到服装的部分特点,不能完整体现该服装的所有特色,排除A、B项;

该服装没有西方的色彩,排除C项。

故选:D。

本题考查了社会信息化和文化多样性,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了社会信息化和文化多样性,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】本题属于开放性试题,解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,拟定具体的论题,再结合所学知识加以论述。根据图示内容可以看出,内蒙古地区的岩画上展示的是打猎和车辆,而广西和珠海的岩画内容是船只。因为内蒙古地处北方草原地区,而广西和珠海都位于南方,由此说明自然地理环境对于人类文明的发展有一定的影响。根据岩画内容和所学进行阐述,言之有理即可。

故答案为:

题目:自然地理环境对于人类文明的发展有一定的影响。

在人类文明发展的过程中,自然地理环境对于文明的产生和发展产生了一定的影响。北方蒙古地区,当地的民众开展打猎活动,并使用车辆运载猎物;在今天的关系和珠海地区,由于地处南方,水域众多,所以船只在当地民众日常活动中出现的较多。由此可知,不同的地理环境对于当地文明的发展都有一定的影响。

【解析】本题主要考查中国历史文化遗产,结合人类早期生产生活的特点分析作答。

本题主要考查中国历史文化遗产,考查学生论证和探讨问题的能力。

18.【答案】【小题1】材料一有助于研究唐代女性服饰趋于开放的过程;材料二可以直观地了解唐代的宫廷服饰;材料三有利于研究汉族与其他民族服饰的交往互鉴。

【小题2】特征:走向开放;吸收少数民族服饰的风格。时代风貌:唐朝国力强盛,边疆稳定,各民族交往交流交融。

【小题3】实物史料,如考古出土的唐三彩等。

【解析】本题考查唐代服饰的价值。第一问要结合唐代服饰的价值的特征来解答;第二问要结合唐代服饰的价值的影响来解答。第三问要结合唐代服饰的价值的特征来解答。

本题考查唐代服饰的价值,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】演变趋势:茶由早期作为贵族身份和财富的符号,发展成为干家万户追求休闲生活的方式;从东方舶来品到发展出英国特色的茶文化。

影响:极大地改变了英国人的生活习惯;缓解了人们紧绷的生活节奏;体现了英国保守、认真以及追求体面的民族精神;英国人的绅士风度深受茶文化的影响;促进女性思想解放和社会地位提高

【小题2】认识:茶文化促进世界经济文化交流;有利于增进世界人民的交流和理解,促进世界和平;有利于中国文化的传播;促进了世界各地文明互鉴;丰富了人们的日常生活等。

【解析】(1)本题考查的是英国茶文化演变趋势和对英国社会的影响,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是对“茶和天下”的认识,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是古代中外文化交流和中西方文化交流,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

20.【答案】【小题1】建国初我国政府建立县、乡卫生保健网;20世纪六七十年代重点建立较为完善的农村基本医疗保障体系;21世纪以来我国建立了城乡合作医疗制度,增加了乡镇、农村卫生机构的数量,明确了以人民健康为中心的健康卫生工作,我国人均寿命提高。

【小题2】中国共产党和我国政府的重视和艰苦努力;社会主义市场经济体制改革的不断深入。

【解析】本题考查了现代医疗卫生体系,第一问结合我国农村健康卫生事业的发展成就分析;第二问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了现代医疗卫生体系,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录