第26课 教育文化事业的发展【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第26课 教育文化事业的发展【教学设计】(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 12.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-03 12:11:24 | ||

图片预览

文档简介

第26课《教育文化事业的发展》教学设计

设计思路

本课设计以中国近代历史人物鲁迅先生的个人经历为主线,分为“新教润桃李”——中国近代教育的发展、“传播启民智”——新闻出版业的兴起、“笔墨写春秋”——文化艺术的成就三个板块展开教学。学生通过鲁迅先生的经历,理解在客观历史背景下,人物的经历与社会现实之间的相互关系,培养了学生时空观念和历史唯物史观。学生从史料中进行提炼、分析,得出结论,也落实史料实证的核心素养。新闻出版业的发展和文艺作品的成就,是本课的重点。学生通过活动一:“卖报大PK”,理解新闻出版业的兴起对中国社会起到推动作用。在活动二:“穿越百年、以纸为戎”的开展中,学生更直观的感受到客观时代背景下,文艺作品与社会现实中的相互关系,突破了难点——理解历史唯物史观:客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。活动中“时间轴”的提供,学生的时空观念得到再次落实。 最后,课堂设计活动三:薪尽火传。学生通过活动开展,畅所欲言,进一步理解鲁迅精神,将鲁迅“家国情怀”与当下的时代,以及学生的身份相结合,更好地传承鲁迅精神,为实现中华民族的伟大复兴而助力。

教学背景分析

一、教材分析:本课是八年级上册近代史内容的最后一课,从近代教育的起步、新闻出版业的发展,文学艺术的成就三个方面做总结归纳。近代以来,教育、新闻出版乃至文学艺术,越来越深刻的影响着人们的日常生活。这是中国近代史特殊历史环境下的时代发展的必然趋势,也是中国近代步步推进,直至摆脱半殖民地半封建社会的重要推动力。因而本课需要运用八年级上册所有近代史的内容,放在既定的时空观内进行理解和分析。二、学生分析:学生已经学习完八年级上册近代史的内容,对于中国近代历史有了基本的认识。知道中国近代的社会性质以及奋斗目标;了解中国人民各阶层为了实现国家独立、民族振兴所做的努力。对于本课内容出现的时代背景有基本的脉络。在学法和能力上,具备对于历史基本史料的判断和分析能力。同时,受年龄阶段、思维能力发展的限制,学生较难理解客观历史进程中,一切历史客观因素之间相互作用的唯物史观。

教学目标

1、了解近代新式教育、新闻出版事业的发展,近代文学艺术成就等基本史实。(素养目标:时空观念、历史解释)2、利用剧照、图片、绘画资料,通过活动开展,激发学生的创新与想象。提高学生分析和理解历史问题的能力。通过对文学艺术内容的教学,培养学生的艺术鉴赏能力。(素养目标:史料实证、历史解释)3、学生认识到文字是革命斗争的有力武器,大众传媒深刻影响着人们的日常生活,一定的思想文化是一定时期的社会政治经济的反映。(素养目标:唯物史观、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点:新闻出版业的发展、文学艺术的成就教学难点:理解客观历史环境下,一切历史客观因素相互影响的唯物史观; 体会文艺工作、大众传媒深刻影响人们生活和社会进程,及人物身上的家国情怀。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 自制微课 自制视频 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、小组合作、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第26课 教育文化事业的发展 一、风雨润桃李 二、传播启民智 三、笔墨写春秋

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 最近,老师看到了一个微信表情包——“鲁迅说”,里面据说都是鲁迅说过的名言,今天我想请大家来帮我来鉴定一下,这是真的还是假的? (自由猜测) 本课主要设计以“鲁迅”这一历史人物贯穿本课。导入吸引学生兴趣。

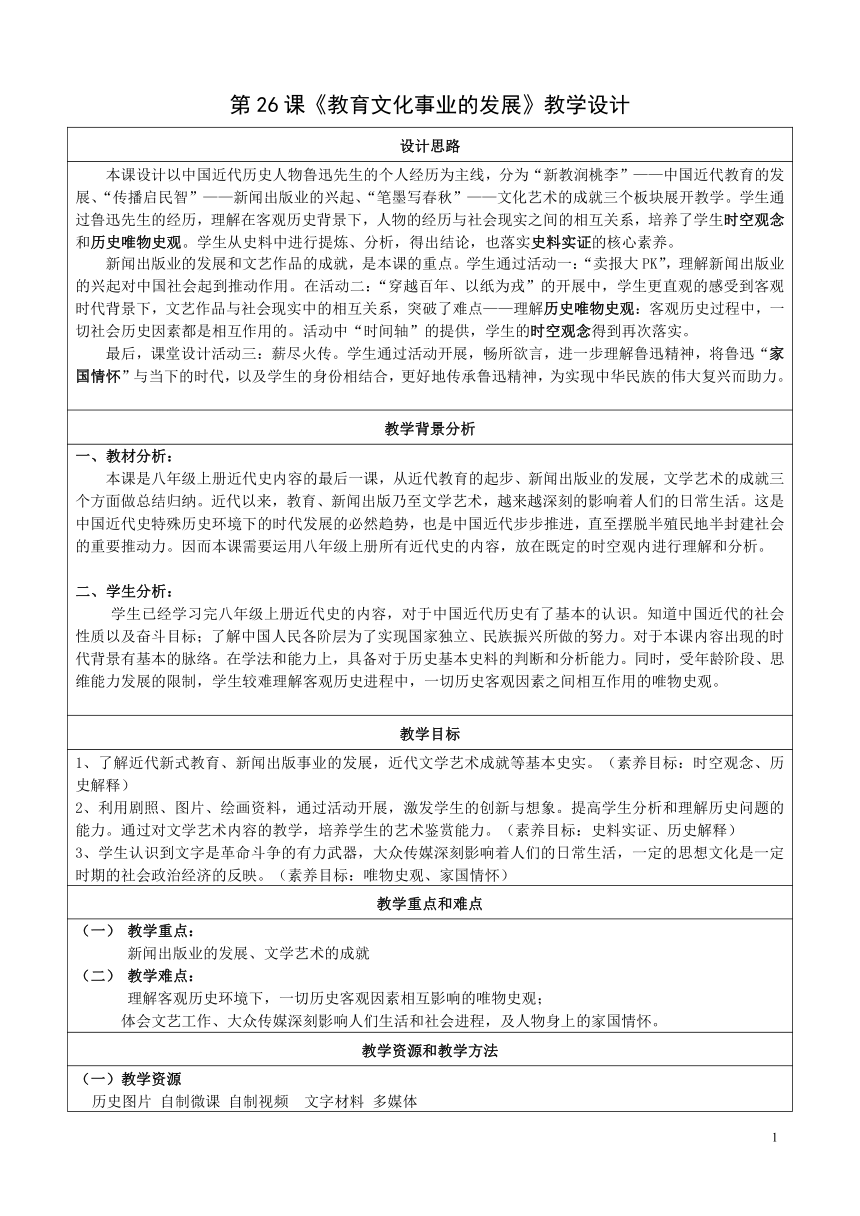

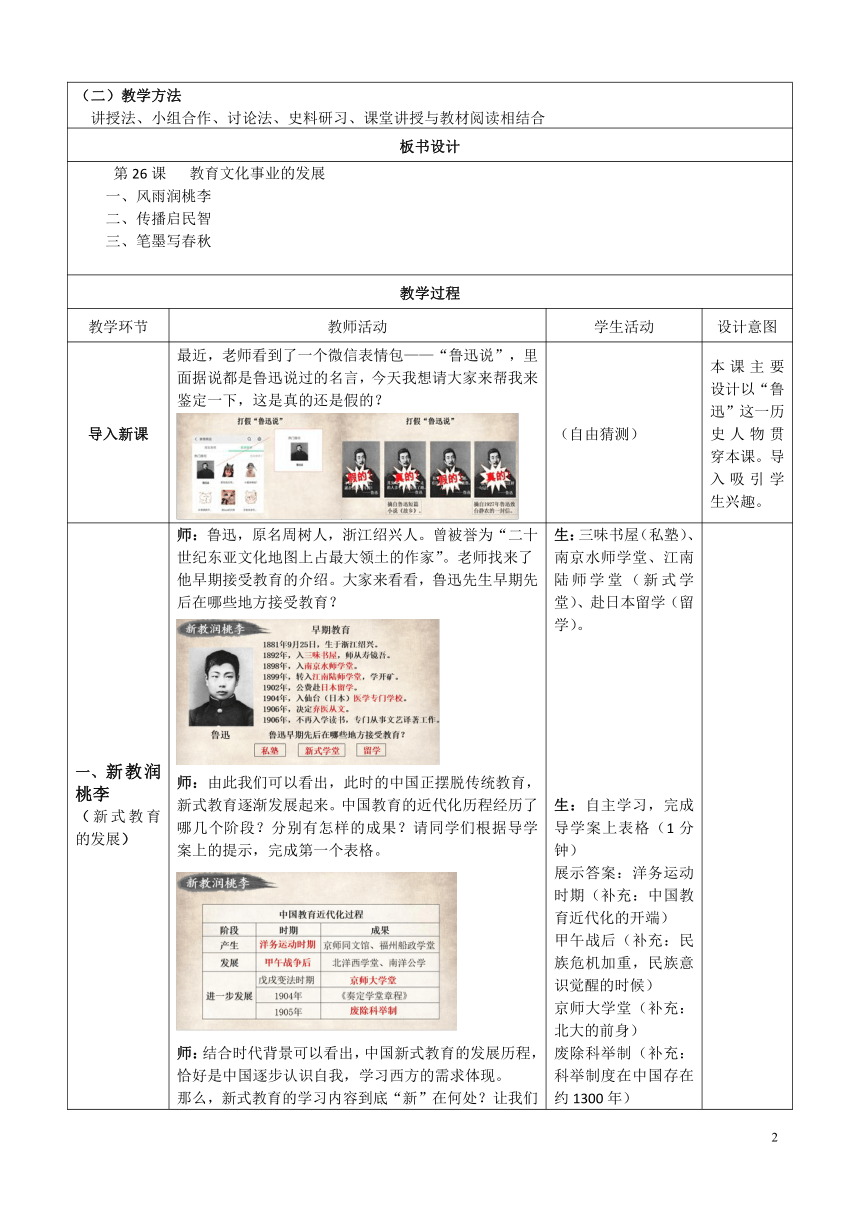

新教润桃李(新式教育的发展) 师:鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。曾被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。老师找来了他早期接受教育的介绍。大家来看看,鲁迅先生早期先后在哪些地方接受教育?师:由此我们可以看出,此时的中国正摆脱传统教育,新式教育逐渐发展起来。中国教育的近代化历程经历了哪几个阶段?分别有怎样的成果?请同学们根据导学案上的提示,完成第一个表格。师:结合时代背景可以看出,中国新式教育的发展历程,恰好是中国逐步认识自我,学习西方的需求体现。那么,新式教育的学习内容到底“新”在何处?让我们通过两则材料,思考一下。(见导学案课堂练习一)师:随着新式教育的发展,科举制的废除,读书人不再以“学而优则仕”为唯一出路。他们可以从事哪些职业?生:老师、画家、作家、经济学家,企业家,军人、历史学家……(幻灯片6)师:这里展示的几位伟大人物都是在新式教育中重获新生的典型代表。他们或改革、或办实业、或做文章、或修铁路,还有一个敢叫日月换新天,创立新中国。他们从各方各面为中国的进步作出了重大贡献。由此可见,社会发展推动教育革新,教育的革新将推动社会进步。这也体现了一个重要的历史唯物史观:在客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。 生:三味书屋(私塾)、南京水师学堂、江南陆师学堂(新式学堂)、赴日本留学(留学)。生:自主学习,完成导学案上表格(1分钟)展示答案:洋务运动时期(补充:中国教育近代化的开端)甲午战后(补充:民族危机加重,民族意识觉醒的时候)京师大学堂(补充:北大的前身)废除科举制(补充:科举制度在中国存在约1300年)生:新式教育不再局限于儒家四书五经,科目设置更加丰富,逐步开设自然科学课程。生:老师、画家、作家、经济学家,企业家,军人、历史学家……

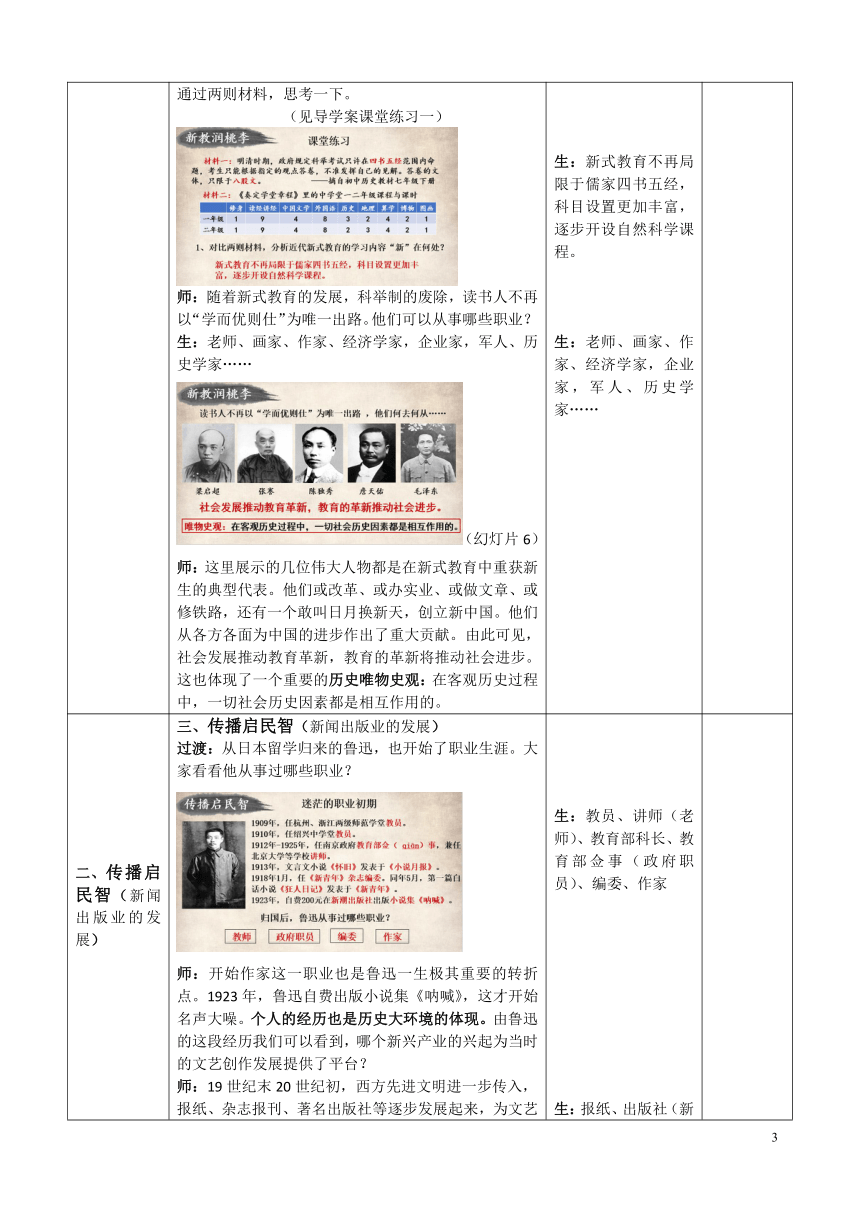

传播启民智(新闻出版业的发展) 传播启民智(新闻出版业的发展)过渡:从日本留学归来的鲁迅,也开始了职业生涯。大家看看他从事过哪些职业?师:开始作家这一职业也是鲁迅一生极其重要的转折点。1923年,鲁迅自费出版小说集《呐喊》,这才开始名声大噪。个人的经历也是历史大环境的体现。由鲁迅的这段经历我们可以看到,哪个新兴产业的兴起为当时的文艺创作发展提供了平台?师:19世纪末20世纪初,西方先进文明进一步传入,报纸、杂志报刊、著名出版社等逐步发展起来,为文艺创作者们提供了更广阔的发展平台。师:其中,1872年创办的《申报》起到了先锋作用。老师在课前制作了一个微课,我们一起来学习一下有关《申报》的内容。师:简单了解之后,让我们一起来为申报做一个推广,请大家以小组为单位,为申报设计一段广告词,并选出“代言人”进行展示。讨论时间2分钟。【活动一】:卖报大pk【活动规则】:1、以小组为单位,设计一段《申报》卖报广告词,并推选一名“代言人”展示。2、设计内容要求符合社会背景,体现历史时代感。3、彰显小组特色,个人创新、表演等综合能力。4、展示结束后,由同学们投票选出“卖报KING”,上台领取奖杯和奖品。生:讨论设计两分钟,并发言。评选卖报KING,上台领奖。师:在刚才的讨论、设计广告词的过程中,大家了解到申报的价格、内容等信息。那么,作为重要的传播媒介,报纸在当时有何重要作用?生:新式报刊的出现,丰富了人民生活;活跃社会经济;启发民智,促进了民族意识觉醒;推动文化艺术的繁荣…… 生:教员、讲师(老师)、教育部科长、教育部佥事(政府职员)、编委、作家生:报纸、出版社(新闻出版业)生:观看自制微课《申报简介》。生:讨论设计两分钟,并发言。评选卖报KING,上台领奖。 【设计意图】:1、通过卖报活动,学生从特定的时空背景下了解当时人民的生活状态和水平,设身处地的理解报纸在当时的重要作用,落实时空观素养。2、调动学生之间的团队合作精神,合作讨论中彼此学习和收获。同时,也展现了个人综合素质。学生有参与的积极性,以及自信。

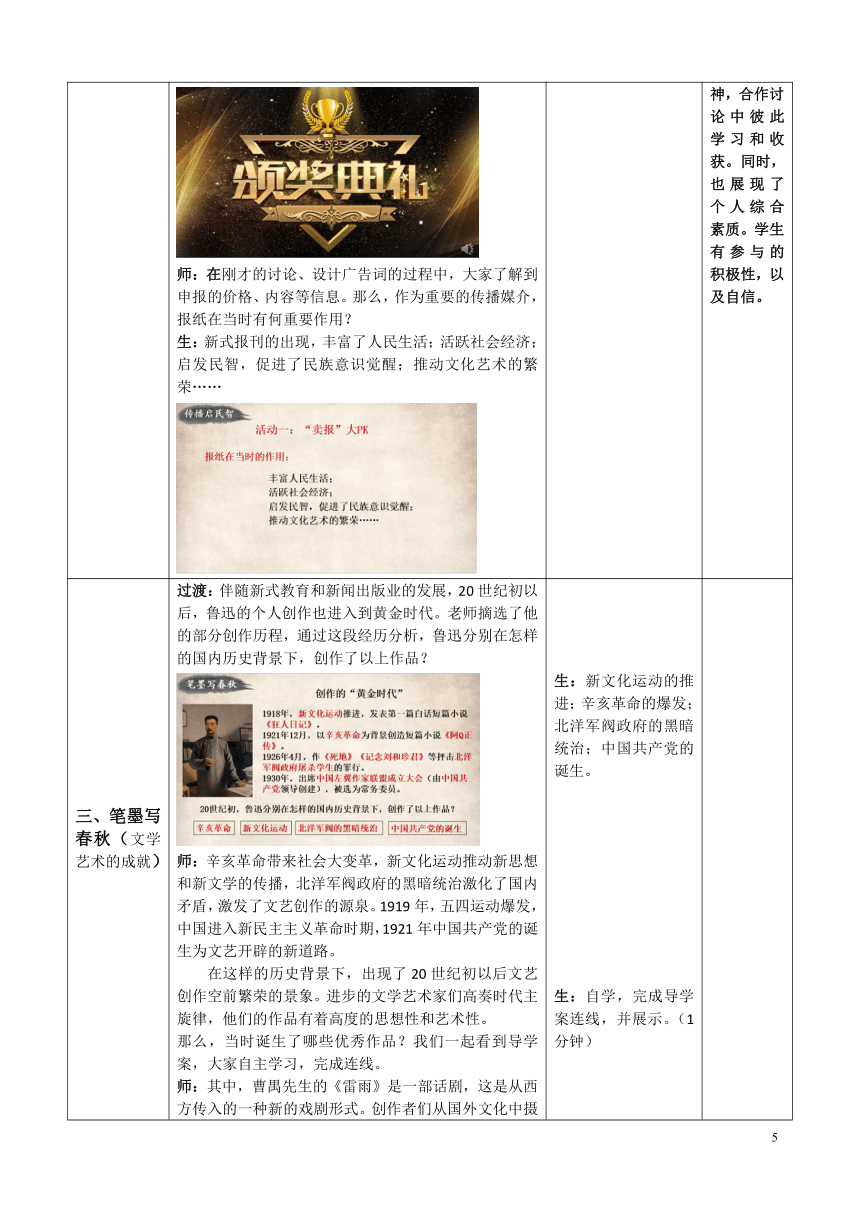

三、笔墨写春秋(文学艺术的成就) 过渡:伴随新式教育和新闻出版业的发展,20世纪初以后,鲁迅的个人创作也进入到黄金时代。老师摘选了他的部分创作历程,通过这段经历分析,鲁迅分别在怎样的国内历史背景下,创作了以上作品?师:辛亥革命带来社会大变革,新文化运动推动新思想和新文学的传播,北洋军阀政府的黑暗统治激化了国内矛盾,激发了文艺创作的源泉。1919年,五四运动爆发,中国进入新民主主义革命时期,1921年中国共产党的诞生为文艺开辟的新道路。在这样的历史背景下,出现了20世纪初以后文艺创作空前繁荣的景象。进步的文学艺术家们高奏时代主旋律,他们的作品有着高度的思想性和艺术性。那么,当时诞生了哪些优秀作品?我们一起看到导学案,大家自主学习,完成连线。师:其中,曹禺先生的《雷雨》是一部话剧,这是从西方传入的一种新的戏剧形式。创作者们从国外文化中摄取营养,创作出与普罗大众同行,与救亡运动同行,与自由民主同行的作品。中外文化的交融,带动了中国文化的创新,推动了文艺的繁荣。师:20世纪初,西方第二次工业革命成果:照相和电影技术传入中国,中国人自己也拍出了一些精彩纷呈的作品。体现了在社会物质水平逐步提高的同时,人们的精神文化日趋丰富。师:鲁迅先生51岁时,正值1931年,“九一八事变”爆发。日本的铁骑践踏着中国土地,中国大地一片呻吟与哀嚎。在中国共产党的推动下,革命文艺蓬勃发展。天下兴亡匹夫有责,在这中华民族最危险的时刻,中国人民团结一心、奋勇抗战!聂耳、冼星海等人先后创作《义勇军进行曲》、《黄河大合唱》,勉励民心!同学们,今天让我们再一次怀揣着不畏强暴、血战到底的决心,来唱响这一首《黄河大合唱》。师:同学们的演唱气势磅礴,唱出了我们每一个中国人的家国情怀,唱出了中国人民百折不挠,团结抗战的时代最强音。师:1936年,鲁迅先生因病去世。文艺工作者们接过旗帜,薪火相传。20世纪40年代,随着中国共产党工作的深入展开,解放区的文艺工作者们深入工农群众,硕果累累。其代表有丁玲、赵树理、周立波,以及大型歌剧《白毛女》。过渡:近代百年,笔墨写春秋。同学们,如果你是一个文艺工作者,你想回到哪个年代为国家进步、民族振兴而创作?通过历史学科的学习,大家已经基本掌握了时空观念。在这里老师为大家提供了一根时间轴,请大家以时间轴为线索,小组讨论并派代表展示。【活动二】:穿越百年,以纸为戎【活动规则】:1、在时间轴上任选一个时间点(可自由添加其他节点)。2、以文艺工作者的身份,为国家进步、民族振兴而创作。3、展示你想创作的作品形式及要表达的主旨思想。师:大家的发言都很精彩,有的针砭时弊,抨击封建主义、帝国主义侵略、官僚资本主义;有的传播民主、自由、平等、科学思想;有的勉励民心,传播希望。这样的作品,都将为中国摆脱困境,走向光明推波助力。由此,我们也可以得出一个结论:社会现实是文艺创作的源泉,而文艺作品又反之推动社会发展。也再一次体现我们说的历史唯物史观:在客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。过渡:一部近代史,半部湖南书。在这个文艺创作的繁荣时期,我们湖湘大地也是硕果累累,老师制作了一个视频,大家一起了解一下。过渡:就在湖南文艺、全国文艺如火如荼的时候,噩耗传来,1936年,鲁迅先生去世了。葬礼空前隆重。一代文豪逝去,他的笔墨却仍在人们口中传唱。今天,让我们再来重温一段他的作品。师:当我在同学们这个年纪的时候,读《狂人日记》好似读恐怖小说。书中一直在写“吃人”。年岁增长,我开始思考,鲁迅先生笔下的“吃人”,只是简单的饥荒时期的“人吃人”吗?“饥荒”吃人,“礼教牢笼”吃人,“封建愚昧”吃人,“麻木无情”更吃人……鲁迅先生的可贵就在于,他看到了国民的麻木、自私、虚伪、狂妄……他以笔为戈,仗义执言;他忧国忧民,启蒙救世。 生:新文化运动的推进;辛亥革命的爆发;北洋军阀政府的黑暗统治;中国共产党的诞生。生:自学,完成导学案连线,并展示。(1分钟)生:集体演唱片段《黄河大合唱》。生:讨论,展示发言。生:观看自制视频《近代湖南地方文艺事业的发展》。生:个人朗读(选自本课教材“材料研读”部分。) 【设计意图】:1、学生依据时间轴进行思考,理解了时空观的重要性,同时也通过时间轴对近代史内容进行了梳理。2、学生在特定的历史背景下进行创作,理解了文艺作品源于现实,且高于现实。学生希望通过作品传递思想,理解了文艺作品推动社会发展。从而理解这两者之间的相互关系。突破了唯物史观这一难点。

课堂小结 【活动三】:薪尽火传鲁迅已逝,鲁迅所为之战斗的那个屈辱沉沦、腐朽封建的旧中国也已经消失在历史的长河里。今天的中国,国富民强,人们安居乐业。如今,我们再读“鲁迅”,又有什么新的意义呢?总结语:鲁迅曾经说过:“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步”。在社会经济飞速发展的今天,我们更应该回归理性,守住“民魂”。鲁迅先生为民族灵魂而呐喊,坚守正义,绝无后退的精神,将继续引领我们,在实现中华民族伟大复兴的征程里不忘初心,砥砺前行。【课后延伸】为帮助同学们更好地了解鲁迅,老师设计了“重读鲁迅,薪火传承”研学路线,以供同学们参考。 【设计意图】: 1、学生思考重读鲁迅的意义,首先就学会对鲁迅精神下一个定义。从而形成个人对鲁迅精神的理解。2、将鲁迅精神与现实社会相联结起来,促进学生关注社会、关心他人,培养社会责任感和使命感,培养家国情怀。3、培养学生的独立思考能力,表达自我思想的能力。

教学反思

本课以中国近代历史人物鲁迅先生的个人经历为主线,分为“风雨润桃李”——中国近代教育的发展、“传播启民智”——新闻出版业的兴起、“笔墨写春秋”——文化艺术的成就三个板块展开教学。学生通过鲁迅先生的经历,理解在客观历史背景下,人物的经历与社会现实之间的相互关系,培养了学生时空观念和历史唯物史观。学生从史料中进行提炼、分析,得出结论,也落实史料实证的核心素养。新闻出版业的发展和文艺作品的成就,是本课的重点。学生通过活动一:“卖报大PK”,理解新闻出版业的兴起对中国社会起到推动作用。在活动二:“穿越百年、以纸为戎”的开展中,学生更直观的感受到客观时代背景下,文艺作品与社会现实中的相互关系,突破了难点——理解历史唯物史观:客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。活动中“时间轴”的提供,学生的时空观念得到再次落实。 课堂最后一个活动薪尽火传是情感态度价值观的升华,学生通过活动开展,畅所欲言,进一步理解鲁迅精神,将鲁迅“家国情怀”与当下的时代,以及学生的身份相结合,更好地传承鲁迅精神,为实现中华民族的伟大复兴而助力。基于鲁迅先生的个人经历为主线设计,三个活动的开展,切合了学生的认知水平和兴趣爱好。导学案的设计和使用,提高了课堂效率。因此,在课堂教学过程中,学生主体性得到充分体现,课堂参与度很高,重难点顺利突破,五大核心素养相继得到落实。总体来说,课堂高效而有活力。本课教学完成后,也留下了很多遗憾。如:个别设问需要根据学情进行灵活调整;第三个活动留给学生思考的时间较短,学生思维深度没有充分发掘等等。而在本课教学后,我最大的深思是:如何实现课堂活动的有效性。在第一个活动“卖报大PK”的开展过程中,学生自身的认知水平是有限的。在设计广告词的过程中,虽然有很鲜活的思想体现,但是很容易脱离历史,跳脱了活动开展的本意,课堂活动开展的有效性就大打折扣了。因此,老师在设计活动的时候,可以从两个方面来着手改善。一是活动准备阶段。教师在设计活动时既要明确设计意图,二要全面考察学情。基于对学生认知水平的了解。教师可以在课前为学生准备一些资料,比如《申报》的代表性内容,这样学生在设计广告词的过程中可以更有针对性,不会跳脱历史事实。另外,教师要制定好详细的活动规则,把学生的讨论内容做一个规范。这样活动的开展、进行都将指向课堂具体教学内容,真正完成重难点的突破。二是活动评价阶段。卖报活动结束后,教师的评价环节很重要。教师通过评价帮助学生明确活动的目的,总结知识,突破重难点。这个活动的目的在于通过观看微课、讨论申报内容,设计广告词等环节的开展,了解《申报》的内容、定价等历史信息,探讨人们对报纸的需求点。最后,自然得出报纸作为重要传播媒介在当时社会起到的重要作用,突破重难点。 课堂是一门有缺憾的艺术,在教学和反思的反复进行中,教师的教学能力才会不断提升。这堂课的备课和上课环节,我收获了很多。期待在三尺讲台这片沃土上,我能不断深耕,收获更多。

PAGE

1

设计思路

本课设计以中国近代历史人物鲁迅先生的个人经历为主线,分为“新教润桃李”——中国近代教育的发展、“传播启民智”——新闻出版业的兴起、“笔墨写春秋”——文化艺术的成就三个板块展开教学。学生通过鲁迅先生的经历,理解在客观历史背景下,人物的经历与社会现实之间的相互关系,培养了学生时空观念和历史唯物史观。学生从史料中进行提炼、分析,得出结论,也落实史料实证的核心素养。新闻出版业的发展和文艺作品的成就,是本课的重点。学生通过活动一:“卖报大PK”,理解新闻出版业的兴起对中国社会起到推动作用。在活动二:“穿越百年、以纸为戎”的开展中,学生更直观的感受到客观时代背景下,文艺作品与社会现实中的相互关系,突破了难点——理解历史唯物史观:客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。活动中“时间轴”的提供,学生的时空观念得到再次落实。 最后,课堂设计活动三:薪尽火传。学生通过活动开展,畅所欲言,进一步理解鲁迅精神,将鲁迅“家国情怀”与当下的时代,以及学生的身份相结合,更好地传承鲁迅精神,为实现中华民族的伟大复兴而助力。

教学背景分析

一、教材分析:本课是八年级上册近代史内容的最后一课,从近代教育的起步、新闻出版业的发展,文学艺术的成就三个方面做总结归纳。近代以来,教育、新闻出版乃至文学艺术,越来越深刻的影响着人们的日常生活。这是中国近代史特殊历史环境下的时代发展的必然趋势,也是中国近代步步推进,直至摆脱半殖民地半封建社会的重要推动力。因而本课需要运用八年级上册所有近代史的内容,放在既定的时空观内进行理解和分析。二、学生分析:学生已经学习完八年级上册近代史的内容,对于中国近代历史有了基本的认识。知道中国近代的社会性质以及奋斗目标;了解中国人民各阶层为了实现国家独立、民族振兴所做的努力。对于本课内容出现的时代背景有基本的脉络。在学法和能力上,具备对于历史基本史料的判断和分析能力。同时,受年龄阶段、思维能力发展的限制,学生较难理解客观历史进程中,一切历史客观因素之间相互作用的唯物史观。

教学目标

1、了解近代新式教育、新闻出版事业的发展,近代文学艺术成就等基本史实。(素养目标:时空观念、历史解释)2、利用剧照、图片、绘画资料,通过活动开展,激发学生的创新与想象。提高学生分析和理解历史问题的能力。通过对文学艺术内容的教学,培养学生的艺术鉴赏能力。(素养目标:史料实证、历史解释)3、学生认识到文字是革命斗争的有力武器,大众传媒深刻影响着人们的日常生活,一定的思想文化是一定时期的社会政治经济的反映。(素养目标:唯物史观、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点:新闻出版业的发展、文学艺术的成就教学难点:理解客观历史环境下,一切历史客观因素相互影响的唯物史观; 体会文艺工作、大众传媒深刻影响人们生活和社会进程,及人物身上的家国情怀。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 自制微课 自制视频 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、小组合作、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第26课 教育文化事业的发展 一、风雨润桃李 二、传播启民智 三、笔墨写春秋

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 最近,老师看到了一个微信表情包——“鲁迅说”,里面据说都是鲁迅说过的名言,今天我想请大家来帮我来鉴定一下,这是真的还是假的? (自由猜测) 本课主要设计以“鲁迅”这一历史人物贯穿本课。导入吸引学生兴趣。

新教润桃李(新式教育的发展) 师:鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。曾被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。老师找来了他早期接受教育的介绍。大家来看看,鲁迅先生早期先后在哪些地方接受教育?师:由此我们可以看出,此时的中国正摆脱传统教育,新式教育逐渐发展起来。中国教育的近代化历程经历了哪几个阶段?分别有怎样的成果?请同学们根据导学案上的提示,完成第一个表格。师:结合时代背景可以看出,中国新式教育的发展历程,恰好是中国逐步认识自我,学习西方的需求体现。那么,新式教育的学习内容到底“新”在何处?让我们通过两则材料,思考一下。(见导学案课堂练习一)师:随着新式教育的发展,科举制的废除,读书人不再以“学而优则仕”为唯一出路。他们可以从事哪些职业?生:老师、画家、作家、经济学家,企业家,军人、历史学家……(幻灯片6)师:这里展示的几位伟大人物都是在新式教育中重获新生的典型代表。他们或改革、或办实业、或做文章、或修铁路,还有一个敢叫日月换新天,创立新中国。他们从各方各面为中国的进步作出了重大贡献。由此可见,社会发展推动教育革新,教育的革新将推动社会进步。这也体现了一个重要的历史唯物史观:在客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。 生:三味书屋(私塾)、南京水师学堂、江南陆师学堂(新式学堂)、赴日本留学(留学)。生:自主学习,完成导学案上表格(1分钟)展示答案:洋务运动时期(补充:中国教育近代化的开端)甲午战后(补充:民族危机加重,民族意识觉醒的时候)京师大学堂(补充:北大的前身)废除科举制(补充:科举制度在中国存在约1300年)生:新式教育不再局限于儒家四书五经,科目设置更加丰富,逐步开设自然科学课程。生:老师、画家、作家、经济学家,企业家,军人、历史学家……

传播启民智(新闻出版业的发展) 传播启民智(新闻出版业的发展)过渡:从日本留学归来的鲁迅,也开始了职业生涯。大家看看他从事过哪些职业?师:开始作家这一职业也是鲁迅一生极其重要的转折点。1923年,鲁迅自费出版小说集《呐喊》,这才开始名声大噪。个人的经历也是历史大环境的体现。由鲁迅的这段经历我们可以看到,哪个新兴产业的兴起为当时的文艺创作发展提供了平台?师:19世纪末20世纪初,西方先进文明进一步传入,报纸、杂志报刊、著名出版社等逐步发展起来,为文艺创作者们提供了更广阔的发展平台。师:其中,1872年创办的《申报》起到了先锋作用。老师在课前制作了一个微课,我们一起来学习一下有关《申报》的内容。师:简单了解之后,让我们一起来为申报做一个推广,请大家以小组为单位,为申报设计一段广告词,并选出“代言人”进行展示。讨论时间2分钟。【活动一】:卖报大pk【活动规则】:1、以小组为单位,设计一段《申报》卖报广告词,并推选一名“代言人”展示。2、设计内容要求符合社会背景,体现历史时代感。3、彰显小组特色,个人创新、表演等综合能力。4、展示结束后,由同学们投票选出“卖报KING”,上台领取奖杯和奖品。生:讨论设计两分钟,并发言。评选卖报KING,上台领奖。师:在刚才的讨论、设计广告词的过程中,大家了解到申报的价格、内容等信息。那么,作为重要的传播媒介,报纸在当时有何重要作用?生:新式报刊的出现,丰富了人民生活;活跃社会经济;启发民智,促进了民族意识觉醒;推动文化艺术的繁荣…… 生:教员、讲师(老师)、教育部科长、教育部佥事(政府职员)、编委、作家生:报纸、出版社(新闻出版业)生:观看自制微课《申报简介》。生:讨论设计两分钟,并发言。评选卖报KING,上台领奖。 【设计意图】:1、通过卖报活动,学生从特定的时空背景下了解当时人民的生活状态和水平,设身处地的理解报纸在当时的重要作用,落实时空观素养。2、调动学生之间的团队合作精神,合作讨论中彼此学习和收获。同时,也展现了个人综合素质。学生有参与的积极性,以及自信。

三、笔墨写春秋(文学艺术的成就) 过渡:伴随新式教育和新闻出版业的发展,20世纪初以后,鲁迅的个人创作也进入到黄金时代。老师摘选了他的部分创作历程,通过这段经历分析,鲁迅分别在怎样的国内历史背景下,创作了以上作品?师:辛亥革命带来社会大变革,新文化运动推动新思想和新文学的传播,北洋军阀政府的黑暗统治激化了国内矛盾,激发了文艺创作的源泉。1919年,五四运动爆发,中国进入新民主主义革命时期,1921年中国共产党的诞生为文艺开辟的新道路。在这样的历史背景下,出现了20世纪初以后文艺创作空前繁荣的景象。进步的文学艺术家们高奏时代主旋律,他们的作品有着高度的思想性和艺术性。那么,当时诞生了哪些优秀作品?我们一起看到导学案,大家自主学习,完成连线。师:其中,曹禺先生的《雷雨》是一部话剧,这是从西方传入的一种新的戏剧形式。创作者们从国外文化中摄取营养,创作出与普罗大众同行,与救亡运动同行,与自由民主同行的作品。中外文化的交融,带动了中国文化的创新,推动了文艺的繁荣。师:20世纪初,西方第二次工业革命成果:照相和电影技术传入中国,中国人自己也拍出了一些精彩纷呈的作品。体现了在社会物质水平逐步提高的同时,人们的精神文化日趋丰富。师:鲁迅先生51岁时,正值1931年,“九一八事变”爆发。日本的铁骑践踏着中国土地,中国大地一片呻吟与哀嚎。在中国共产党的推动下,革命文艺蓬勃发展。天下兴亡匹夫有责,在这中华民族最危险的时刻,中国人民团结一心、奋勇抗战!聂耳、冼星海等人先后创作《义勇军进行曲》、《黄河大合唱》,勉励民心!同学们,今天让我们再一次怀揣着不畏强暴、血战到底的决心,来唱响这一首《黄河大合唱》。师:同学们的演唱气势磅礴,唱出了我们每一个中国人的家国情怀,唱出了中国人民百折不挠,团结抗战的时代最强音。师:1936年,鲁迅先生因病去世。文艺工作者们接过旗帜,薪火相传。20世纪40年代,随着中国共产党工作的深入展开,解放区的文艺工作者们深入工农群众,硕果累累。其代表有丁玲、赵树理、周立波,以及大型歌剧《白毛女》。过渡:近代百年,笔墨写春秋。同学们,如果你是一个文艺工作者,你想回到哪个年代为国家进步、民族振兴而创作?通过历史学科的学习,大家已经基本掌握了时空观念。在这里老师为大家提供了一根时间轴,请大家以时间轴为线索,小组讨论并派代表展示。【活动二】:穿越百年,以纸为戎【活动规则】:1、在时间轴上任选一个时间点(可自由添加其他节点)。2、以文艺工作者的身份,为国家进步、民族振兴而创作。3、展示你想创作的作品形式及要表达的主旨思想。师:大家的发言都很精彩,有的针砭时弊,抨击封建主义、帝国主义侵略、官僚资本主义;有的传播民主、自由、平等、科学思想;有的勉励民心,传播希望。这样的作品,都将为中国摆脱困境,走向光明推波助力。由此,我们也可以得出一个结论:社会现实是文艺创作的源泉,而文艺作品又反之推动社会发展。也再一次体现我们说的历史唯物史观:在客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。过渡:一部近代史,半部湖南书。在这个文艺创作的繁荣时期,我们湖湘大地也是硕果累累,老师制作了一个视频,大家一起了解一下。过渡:就在湖南文艺、全国文艺如火如荼的时候,噩耗传来,1936年,鲁迅先生去世了。葬礼空前隆重。一代文豪逝去,他的笔墨却仍在人们口中传唱。今天,让我们再来重温一段他的作品。师:当我在同学们这个年纪的时候,读《狂人日记》好似读恐怖小说。书中一直在写“吃人”。年岁增长,我开始思考,鲁迅先生笔下的“吃人”,只是简单的饥荒时期的“人吃人”吗?“饥荒”吃人,“礼教牢笼”吃人,“封建愚昧”吃人,“麻木无情”更吃人……鲁迅先生的可贵就在于,他看到了国民的麻木、自私、虚伪、狂妄……他以笔为戈,仗义执言;他忧国忧民,启蒙救世。 生:新文化运动的推进;辛亥革命的爆发;北洋军阀政府的黑暗统治;中国共产党的诞生。生:自学,完成导学案连线,并展示。(1分钟)生:集体演唱片段《黄河大合唱》。生:讨论,展示发言。生:观看自制视频《近代湖南地方文艺事业的发展》。生:个人朗读(选自本课教材“材料研读”部分。) 【设计意图】:1、学生依据时间轴进行思考,理解了时空观的重要性,同时也通过时间轴对近代史内容进行了梳理。2、学生在特定的历史背景下进行创作,理解了文艺作品源于现实,且高于现实。学生希望通过作品传递思想,理解了文艺作品推动社会发展。从而理解这两者之间的相互关系。突破了唯物史观这一难点。

课堂小结 【活动三】:薪尽火传鲁迅已逝,鲁迅所为之战斗的那个屈辱沉沦、腐朽封建的旧中国也已经消失在历史的长河里。今天的中国,国富民强,人们安居乐业。如今,我们再读“鲁迅”,又有什么新的意义呢?总结语:鲁迅曾经说过:“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步”。在社会经济飞速发展的今天,我们更应该回归理性,守住“民魂”。鲁迅先生为民族灵魂而呐喊,坚守正义,绝无后退的精神,将继续引领我们,在实现中华民族伟大复兴的征程里不忘初心,砥砺前行。【课后延伸】为帮助同学们更好地了解鲁迅,老师设计了“重读鲁迅,薪火传承”研学路线,以供同学们参考。 【设计意图】: 1、学生思考重读鲁迅的意义,首先就学会对鲁迅精神下一个定义。从而形成个人对鲁迅精神的理解。2、将鲁迅精神与现实社会相联结起来,促进学生关注社会、关心他人,培养社会责任感和使命感,培养家国情怀。3、培养学生的独立思考能力,表达自我思想的能力。

教学反思

本课以中国近代历史人物鲁迅先生的个人经历为主线,分为“风雨润桃李”——中国近代教育的发展、“传播启民智”——新闻出版业的兴起、“笔墨写春秋”——文化艺术的成就三个板块展开教学。学生通过鲁迅先生的经历,理解在客观历史背景下,人物的经历与社会现实之间的相互关系,培养了学生时空观念和历史唯物史观。学生从史料中进行提炼、分析,得出结论,也落实史料实证的核心素养。新闻出版业的发展和文艺作品的成就,是本课的重点。学生通过活动一:“卖报大PK”,理解新闻出版业的兴起对中国社会起到推动作用。在活动二:“穿越百年、以纸为戎”的开展中,学生更直观的感受到客观时代背景下,文艺作品与社会现实中的相互关系,突破了难点——理解历史唯物史观:客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用的。活动中“时间轴”的提供,学生的时空观念得到再次落实。 课堂最后一个活动薪尽火传是情感态度价值观的升华,学生通过活动开展,畅所欲言,进一步理解鲁迅精神,将鲁迅“家国情怀”与当下的时代,以及学生的身份相结合,更好地传承鲁迅精神,为实现中华民族的伟大复兴而助力。基于鲁迅先生的个人经历为主线设计,三个活动的开展,切合了学生的认知水平和兴趣爱好。导学案的设计和使用,提高了课堂效率。因此,在课堂教学过程中,学生主体性得到充分体现,课堂参与度很高,重难点顺利突破,五大核心素养相继得到落实。总体来说,课堂高效而有活力。本课教学完成后,也留下了很多遗憾。如:个别设问需要根据学情进行灵活调整;第三个活动留给学生思考的时间较短,学生思维深度没有充分发掘等等。而在本课教学后,我最大的深思是:如何实现课堂活动的有效性。在第一个活动“卖报大PK”的开展过程中,学生自身的认知水平是有限的。在设计广告词的过程中,虽然有很鲜活的思想体现,但是很容易脱离历史,跳脱了活动开展的本意,课堂活动开展的有效性就大打折扣了。因此,老师在设计活动的时候,可以从两个方面来着手改善。一是活动准备阶段。教师在设计活动时既要明确设计意图,二要全面考察学情。基于对学生认知水平的了解。教师可以在课前为学生准备一些资料,比如《申报》的代表性内容,这样学生在设计广告词的过程中可以更有针对性,不会跳脱历史事实。另外,教师要制定好详细的活动规则,把学生的讨论内容做一个规范。这样活动的开展、进行都将指向课堂具体教学内容,真正完成重难点的突破。二是活动评价阶段。卖报活动结束后,教师的评价环节很重要。教师通过评价帮助学生明确活动的目的,总结知识,突破重难点。这个活动的目的在于通过观看微课、讨论申报内容,设计广告词等环节的开展,了解《申报》的内容、定价等历史信息,探讨人们对报纸的需求点。最后,自然得出报纸作为重要传播媒介在当时社会起到的重要作用,突破重难点。 课堂是一门有缺憾的艺术,在教学和反思的反复进行中,教师的教学能力才会不断提升。这堂课的备课和上课环节,我收获了很多。期待在三尺讲台这片沃土上,我能不断深耕,收获更多。

PAGE

1

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹