第二章 第一节元素与物质分类 教学设计 2023-2024学年高一上学期化学鲁科版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 第二章 第一节元素与物质分类 教学设计 2023-2024学年高一上学期化学鲁科版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 127.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-03 15:24:55 | ||

图片预览

文档简介

第二章元素与物质世界第一节元素与物质分类

一、教材分析

“元素与物质分类”是鲁科版化学(2019)必修第一册第二章《元素与物质世界》第一节内容,是学习了第一章认识化学科学的基础上进行学习,其将初中所学的单一、孤立的物质及反应梳理扩展为高中阶段多样、系统的物质反应体系,渗透分类观、物质转化观等化学学科学习的基本思想方法,按照物质类别进行分类,根据常见物质的性质归纳物质及变化的规律,并预测物质的性质及可能发生的变化。本部分内容在《普通高中化学课程标准(2017年版)》中属于“主题 2:常见的无机物及其应用”这一部分,内容要求“认识元素可以组成不同种类的物质,根据物质的组成和性质可以对物质进行分类;同类物质具有相似的性质,一定条件下各类物质可以相互转化;认识元素在物质中可以具有不同价态,可通过氧化还原反应实现含有不同价态同种元素的物质的相互转化。认识胶体是一种常见的分散系”。具体先介绍了物质分类的方法,并从多种分类的角度来认识物质世界;通过典型物质及其实验,归纳总结了单质、氧化物、碱、盐具有的一般性质,总结了个类别物质之间的转化规律,并用于预测和判断陌生物质的性质。通过本节课内容的学习,学生不仅需要将初中所学的知识由点构成线合理关联起来,更需要在掌握的事实性知识的基础上开始建构并逐步形成基本的化学学科观念,指导高中阶段后续内容的学习,从而实现学科素养的提升。

二、学情分析

经过初中阶段的学习和必修一第一章的学习,学生已经有单质、氧化物(金属氧化物和非金属氧化物)、酸、碱、盐等物质类别的概念,已经掌握一些典型物质的基本性质,如金属钠的性质。但学生的知识是单一的,分散且不够系统。而高中阶段,学生将面临的不再是单一的物质,而往往是复杂的实际的甚至是陌生的物质,更需要学生掌握一类物质具有的一般性质和陌生物质性质判断的方法。因此,在本节课教学中要着力培养学生的化学科学探究与创新意识的化学核心素养,发展证据推理与模型认知化学核心素养。由此可分析学生的发展点如下:

1.基于分类思想,构建化学知识框架,并在后续学习中不断丰富,形成化学学科学习的基本模式。

2.认识物质转化基本规律,将初中记忆型的思维模式进阶成高中阶段推理型的思维模式,提高学习兴趣。

3.学会迁移,将本节的学习策略迁移至化学学科其他思想方法的习得过程中,在面对复杂陌生的化学问题时,能有理可循,有据可依。

三、学习目标

1.能从元素组成(宏观)和构成微粒(微观)的角度分析认识物质,根据物质的组成和性质对物质进行分类,培养宏观辨识与微观探析的意识和能力。

2.知道分类是研究物质性质的重要方法,学会单质、氧化物、酸、碱、盐之间的转化关系。

3.能通过实验探究,学习研究一类物质性质的方法,掌握各类物质的一般性质,培养学生科学探究与创新意识的化学核心素养。

4.学会利用物质类别和元素价态构建元素的物质家族,认识同类物质具有相似性,学会分析研究物质性质与物质相互转化的方法,促进证据推理与模型认知化学核心素养的发展。

四、教学重难点

1.通过对常见物质进行分类,能够按照化合价和物质类别对物质进行分类。

2.学会一类物质的一般性质,并能够对陌生物质进行预测。

五、教学过程

情境导入:

1.结合实例,引入分类法,明确其应用价值。教师用联想质疑进行情境导入学习,激发学生兴趣:面对丰富多彩的物质世界,你是否想过,这些物质之间有什么内在联系?我们可以分类认识和研究物质,那么,怎样分类才能更有效地帮助我们认识和研究物质呢?展示含碳物质的图片,明确分类法在实际应用中的重要性。

任务一 元素与物质的关系交流

2、研讨

你已经接触过许多物质,如钠、镁、铁、氧化镁、氯化钠、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、氯气、氢气、氧气、氯化亚铁、三氧化二铁、碳酸钠、碳单质、硫酸、碳酸、氯化铁、盐酸等。组成这些物质的元素有哪些?你能从元素组成的角度将这些物质分类吗?学生能够列举“交叉分类法”“树状分类法”等分类方法。

教师引导:

【任务 1】将“物质”进行分类,明确各类物质共性(定义),并举例说明。学生活动:感受分类法的优点,明确分类法需要概括物质共性,确定分类标准,标准不同,分类结果会有差异。设计意图:生活中的分类例子学生熟悉,更有代入感,感兴趣的同时更能强化分类的重要应用。同时明确分类需要有标准,找共性,作为后续分析一类物质的共同性质提供理论基础。

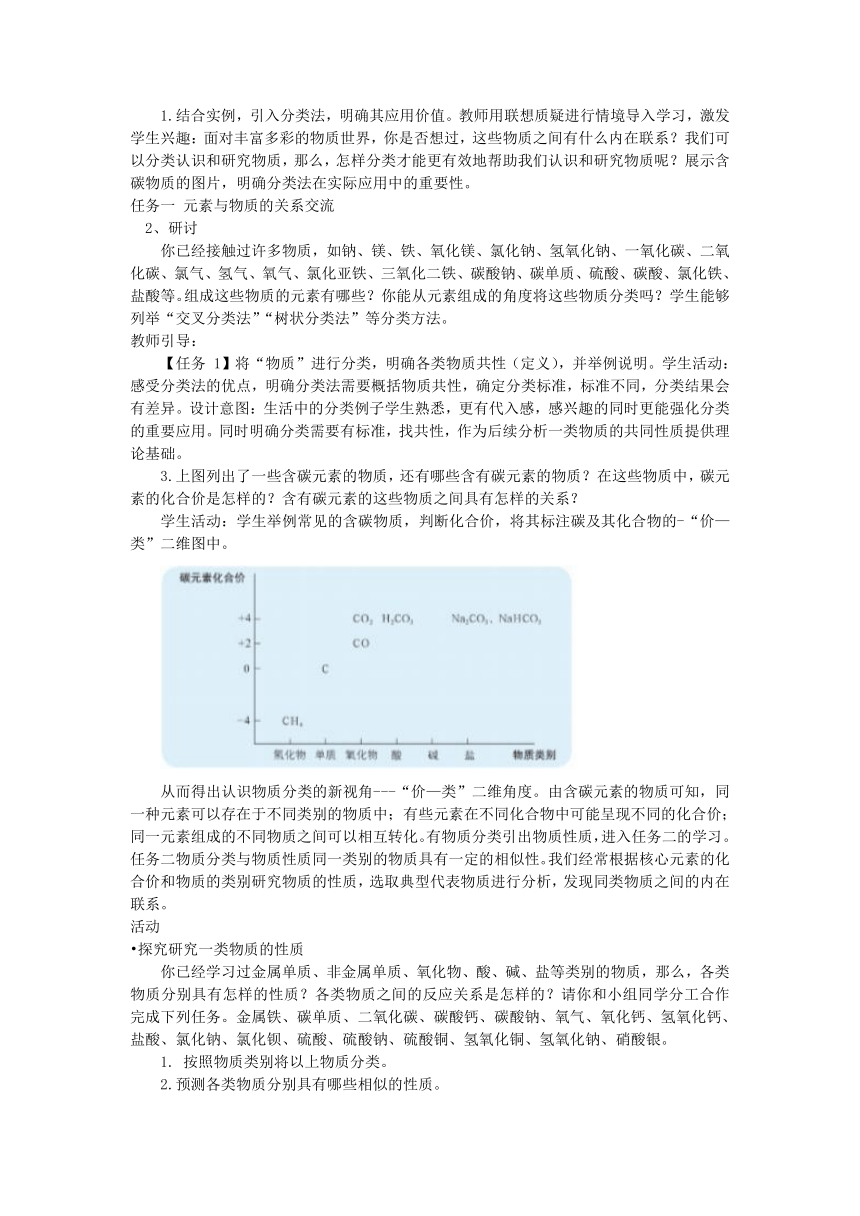

3.上图列出了一些含碳元素的物质,还有哪些含有碳元素的物质?在这些物质中,碳元素的化合价是怎样的?含有碳元素的这些物质之间具有怎样的关系?

学生活动:学生举例常见的含碳物质,判断化合价,将其标注碳及其化合物的-“价—类”二维图中。

从而得出认识物质分类的新视角---“价—类”二维角度。由含碳元素的物质可知,同一种元素可以存在于不同类别的物质中;有些元素在不同化合物中可能呈现不同的化合价;同一元素组成的不同物质之间可以相互转化。有物质分类引出物质性质,进入任务二的学习。任务二物质分类与物质性质同一类别的物质具有一定的相似性。我们经常根据核心元素的化合价和物质的类别研究物质的性质,选取典型代表物质进行分析,发现同类物质之间的内在联系。

活动

探究研究一类物质的性质

你已经学习过金属单质、非金属单质、氧化物、酸、碱、盐等类别的物质,那么,各类物质分别具有怎样的性质?各类物质之间的反应关系是怎样的?请你和小组同学分工合作完成下列任务。金属铁、碳单质、二氧化碳、碳酸钙、碳酸钠、氧气、氧化钙、氢氧化钙、盐酸、氯化钠、氯化钡、硫酸、硫酸钠、硫酸铜、氢氧化铜、氢氧化钠、硝酸银。

1. 按照物质类别将以上物质分类。

2.预测各类物质分别具有哪些相似的性质。

3.选择一类物质,选取相应试剂,设计实验,证明你的预测。教师引导:将“物质”进行按照类别分类,小组讨论预测各类物质分别具有哪些相似的性质选择一类物质,选取相应试剂,设计实验,证明预测。

学生活动:感受物质类别分类的方法,概括物质共性,讨论各类别物质的性质,分小组板书展示。

(1)酸的通性:使指示剂变色;与活泼金属反应生成盐和氢气;与碱性氧化物反应生成盐和水;与碱反应生成盐和水;与盐反应生成新盐和新酸。

(2)碱的通性:使指示剂变色;与酸性氧化物反应生成盐和水;与酸反应生成盐和水;与盐反应生成新碱和新盐。

(3)盐的通性:与金属反应生成新的金属和新盐(金属活动性规律);与酸反应生成新盐和新酸;与碱反应生成新盐和新碱;与盐反应生成两种新盐(符合复分解反应规律)。

(4)金属的通性:与酸反应生成盐和氢气;与非金属单质;与盐反应。

(5)酸性氧化物的通性:与水反应生成酸;与碱性氧化物反应生成盐;与碱反应生成盐和水。碱性氧化物的通性:与水反应生成碱;与酸性氧化物反应生成盐;与酸反应生成盐和水。分小组选择一类物质,选取相应试剂,设计实验,证明补充预测。分小组展示实验结果,小组之间进行评价、补充。

设计意图:分小组进行实验探究,培养学生合作学习的能力。能通过实验探究,学习研究一类物质性质的方法,掌握各类物质的一般性质,培养学生科学探究与创新意识的化学核心素养。总结归纳酸、碱、盐的反应规律,体现物质类别是在探究物质转化中的重要依据。培养学生归纳总结提升的能力。

交流与讨论:基于以上探究,

单质→化合物:碱性氧化物→碱:酸性氧化物→酸:酸+碱→盐:酸+活泼金属:酸+碱性氧化物:酸+某些盐:......总结各类物质之间的转化,完成思维导图。总结复分解反应发生的特点,并完成小结。

设计意图:各物质之间的转化关系图,是物质转化规律的集中体现,也是重要的工具,可用于深入理解物质类别与各类物质之间转化的关系,也可用于设计物质转化的路径。

跟踪练习:

1、根据所学知识设计下列物质转化实现途径,并写出有关的化学方程式。Ca→CaSO4C→CaCO3

2、思考:如何研究 Na2SO3 ,可能具有哪些化学性质呢?说说你的思路

【资料卡片】

1.H2SO3 ,易解为 SO2 ,SO2 能使品红溶液褪色

2.溶解度表

设计意图:诊断并评价学生对物质分类及物质转化规律的掌握程度,体会分类观、转化观在解决实际问题中的应用价值。

拓展练习:

NaOH是重要的化学试剂,结合所学知识,尽可能多地写出 NaOH制取反应方程式。并考虑反应进行的可能性、原料来源、成本高低和设备要求等因素,选取适合工业生产的方法。

教师引导:基于物质类别具有的性质及其转化规律,设计实验,验证亚硫酸钠的性质。学生活动:预测并验证亚硫酸钠的性质。

设计意图:诊断并评价学生对物质分类及物质转化规律的掌握程度,体会工业实际生产与理论知识的差别,体会在解决实际问题中反应进行的可能性、原料来源、成本高低和设备要求等因素对设计路线的要求,综合考虑选取适合工业生产的方法。

教学反思:

本节课的重难点体现在研究物质性质的过程与方法,从生活中常见的物质入手,在化学课堂唤起学生的科学探究意识,让学生通过自身的经历和感悟,去学会认识和掌握物质的基本分类方法,在物质分类基础上,研究一类物质性质的方法。化学学科中蕴含的化学思想众多,最为人所熟知的有:多角度多层次的分类思想、结构决定性质、现象与本质、宏观与微观、一般与特殊思想等。这些化学思想从不同纬度体现着化学学科的本质,并谋求赋予化学学科以“精神”。这种“精神”就是本文所提到的化学学科的核心观念。

本节课课容量大,时间安排不太合理,由于时间关系,课程后半段进行稍快。在各类别物质实验验证总结的时候关于盐的性质,氢氧化钠跟硝酸银反应出现了黄色浑浊,学生对于异常实验现象的发现非常好,能够认真观察实验并对实验异常现象注重观察并引发兴趣,也为我们后面课程的探究实验提供了内容。在教师演示,实验制取二氧化硫和检验二氧化硫性质的时候,由于实验空间有限,可能会导致部分学生没有看清,这是我在备课过程中,没有考虑到的。拓展中多渠道寻找氢氧化钠制备方法,学生只头脑风暴回答了制取方法,由于时间问题,没有拿出来讨论,没有给予学生足够的时间考虑工业生产的可行性,这也是需要改进的地方。本节课帮助学生从多个层面认识物质的分类,学会利用物质类别和元素价态构建元素的物质家族,学会分析研究物质性质与物质相互转化的方法,培养学生科学探究与创新意识的化学核心素养;认识同类物质具有相似性,促进证据推理与模型认知化学核心素养的发展,奠定学生的基础科学素养,完善其理性思维,体现化学学科的育人价值,而这才是化学独特魅力的所在。让我们在课堂上利用一切资源,创设生动的教学情境,设计富有层次感的教学方案,让化学的核心观念“随风潜入夜,润物细无声”。充分发挥化学学科的育人价值,实现培养具备一定素养的社会公民。

一、教材分析

“元素与物质分类”是鲁科版化学(2019)必修第一册第二章《元素与物质世界》第一节内容,是学习了第一章认识化学科学的基础上进行学习,其将初中所学的单一、孤立的物质及反应梳理扩展为高中阶段多样、系统的物质反应体系,渗透分类观、物质转化观等化学学科学习的基本思想方法,按照物质类别进行分类,根据常见物质的性质归纳物质及变化的规律,并预测物质的性质及可能发生的变化。本部分内容在《普通高中化学课程标准(2017年版)》中属于“主题 2:常见的无机物及其应用”这一部分,内容要求“认识元素可以组成不同种类的物质,根据物质的组成和性质可以对物质进行分类;同类物质具有相似的性质,一定条件下各类物质可以相互转化;认识元素在物质中可以具有不同价态,可通过氧化还原反应实现含有不同价态同种元素的物质的相互转化。认识胶体是一种常见的分散系”。具体先介绍了物质分类的方法,并从多种分类的角度来认识物质世界;通过典型物质及其实验,归纳总结了单质、氧化物、碱、盐具有的一般性质,总结了个类别物质之间的转化规律,并用于预测和判断陌生物质的性质。通过本节课内容的学习,学生不仅需要将初中所学的知识由点构成线合理关联起来,更需要在掌握的事实性知识的基础上开始建构并逐步形成基本的化学学科观念,指导高中阶段后续内容的学习,从而实现学科素养的提升。

二、学情分析

经过初中阶段的学习和必修一第一章的学习,学生已经有单质、氧化物(金属氧化物和非金属氧化物)、酸、碱、盐等物质类别的概念,已经掌握一些典型物质的基本性质,如金属钠的性质。但学生的知识是单一的,分散且不够系统。而高中阶段,学生将面临的不再是单一的物质,而往往是复杂的实际的甚至是陌生的物质,更需要学生掌握一类物质具有的一般性质和陌生物质性质判断的方法。因此,在本节课教学中要着力培养学生的化学科学探究与创新意识的化学核心素养,发展证据推理与模型认知化学核心素养。由此可分析学生的发展点如下:

1.基于分类思想,构建化学知识框架,并在后续学习中不断丰富,形成化学学科学习的基本模式。

2.认识物质转化基本规律,将初中记忆型的思维模式进阶成高中阶段推理型的思维模式,提高学习兴趣。

3.学会迁移,将本节的学习策略迁移至化学学科其他思想方法的习得过程中,在面对复杂陌生的化学问题时,能有理可循,有据可依。

三、学习目标

1.能从元素组成(宏观)和构成微粒(微观)的角度分析认识物质,根据物质的组成和性质对物质进行分类,培养宏观辨识与微观探析的意识和能力。

2.知道分类是研究物质性质的重要方法,学会单质、氧化物、酸、碱、盐之间的转化关系。

3.能通过实验探究,学习研究一类物质性质的方法,掌握各类物质的一般性质,培养学生科学探究与创新意识的化学核心素养。

4.学会利用物质类别和元素价态构建元素的物质家族,认识同类物质具有相似性,学会分析研究物质性质与物质相互转化的方法,促进证据推理与模型认知化学核心素养的发展。

四、教学重难点

1.通过对常见物质进行分类,能够按照化合价和物质类别对物质进行分类。

2.学会一类物质的一般性质,并能够对陌生物质进行预测。

五、教学过程

情境导入:

1.结合实例,引入分类法,明确其应用价值。教师用联想质疑进行情境导入学习,激发学生兴趣:面对丰富多彩的物质世界,你是否想过,这些物质之间有什么内在联系?我们可以分类认识和研究物质,那么,怎样分类才能更有效地帮助我们认识和研究物质呢?展示含碳物质的图片,明确分类法在实际应用中的重要性。

任务一 元素与物质的关系交流

2、研讨

你已经接触过许多物质,如钠、镁、铁、氧化镁、氯化钠、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、氯气、氢气、氧气、氯化亚铁、三氧化二铁、碳酸钠、碳单质、硫酸、碳酸、氯化铁、盐酸等。组成这些物质的元素有哪些?你能从元素组成的角度将这些物质分类吗?学生能够列举“交叉分类法”“树状分类法”等分类方法。

教师引导:

【任务 1】将“物质”进行分类,明确各类物质共性(定义),并举例说明。学生活动:感受分类法的优点,明确分类法需要概括物质共性,确定分类标准,标准不同,分类结果会有差异。设计意图:生活中的分类例子学生熟悉,更有代入感,感兴趣的同时更能强化分类的重要应用。同时明确分类需要有标准,找共性,作为后续分析一类物质的共同性质提供理论基础。

3.上图列出了一些含碳元素的物质,还有哪些含有碳元素的物质?在这些物质中,碳元素的化合价是怎样的?含有碳元素的这些物质之间具有怎样的关系?

学生活动:学生举例常见的含碳物质,判断化合价,将其标注碳及其化合物的-“价—类”二维图中。

从而得出认识物质分类的新视角---“价—类”二维角度。由含碳元素的物质可知,同一种元素可以存在于不同类别的物质中;有些元素在不同化合物中可能呈现不同的化合价;同一元素组成的不同物质之间可以相互转化。有物质分类引出物质性质,进入任务二的学习。任务二物质分类与物质性质同一类别的物质具有一定的相似性。我们经常根据核心元素的化合价和物质的类别研究物质的性质,选取典型代表物质进行分析,发现同类物质之间的内在联系。

活动

探究研究一类物质的性质

你已经学习过金属单质、非金属单质、氧化物、酸、碱、盐等类别的物质,那么,各类物质分别具有怎样的性质?各类物质之间的反应关系是怎样的?请你和小组同学分工合作完成下列任务。金属铁、碳单质、二氧化碳、碳酸钙、碳酸钠、氧气、氧化钙、氢氧化钙、盐酸、氯化钠、氯化钡、硫酸、硫酸钠、硫酸铜、氢氧化铜、氢氧化钠、硝酸银。

1. 按照物质类别将以上物质分类。

2.预测各类物质分别具有哪些相似的性质。

3.选择一类物质,选取相应试剂,设计实验,证明你的预测。教师引导:将“物质”进行按照类别分类,小组讨论预测各类物质分别具有哪些相似的性质选择一类物质,选取相应试剂,设计实验,证明预测。

学生活动:感受物质类别分类的方法,概括物质共性,讨论各类别物质的性质,分小组板书展示。

(1)酸的通性:使指示剂变色;与活泼金属反应生成盐和氢气;与碱性氧化物反应生成盐和水;与碱反应生成盐和水;与盐反应生成新盐和新酸。

(2)碱的通性:使指示剂变色;与酸性氧化物反应生成盐和水;与酸反应生成盐和水;与盐反应生成新碱和新盐。

(3)盐的通性:与金属反应生成新的金属和新盐(金属活动性规律);与酸反应生成新盐和新酸;与碱反应生成新盐和新碱;与盐反应生成两种新盐(符合复分解反应规律)。

(4)金属的通性:与酸反应生成盐和氢气;与非金属单质;与盐反应。

(5)酸性氧化物的通性:与水反应生成酸;与碱性氧化物反应生成盐;与碱反应生成盐和水。碱性氧化物的通性:与水反应生成碱;与酸性氧化物反应生成盐;与酸反应生成盐和水。分小组选择一类物质,选取相应试剂,设计实验,证明补充预测。分小组展示实验结果,小组之间进行评价、补充。

设计意图:分小组进行实验探究,培养学生合作学习的能力。能通过实验探究,学习研究一类物质性质的方法,掌握各类物质的一般性质,培养学生科学探究与创新意识的化学核心素养。总结归纳酸、碱、盐的反应规律,体现物质类别是在探究物质转化中的重要依据。培养学生归纳总结提升的能力。

交流与讨论:基于以上探究,

单质→化合物:碱性氧化物→碱:酸性氧化物→酸:酸+碱→盐:酸+活泼金属:酸+碱性氧化物:酸+某些盐:......总结各类物质之间的转化,完成思维导图。总结复分解反应发生的特点,并完成小结。

设计意图:各物质之间的转化关系图,是物质转化规律的集中体现,也是重要的工具,可用于深入理解物质类别与各类物质之间转化的关系,也可用于设计物质转化的路径。

跟踪练习:

1、根据所学知识设计下列物质转化实现途径,并写出有关的化学方程式。Ca→CaSO4C→CaCO3

2、思考:如何研究 Na2SO3 ,可能具有哪些化学性质呢?说说你的思路

【资料卡片】

1.H2SO3 ,易解为 SO2 ,SO2 能使品红溶液褪色

2.溶解度表

设计意图:诊断并评价学生对物质分类及物质转化规律的掌握程度,体会分类观、转化观在解决实际问题中的应用价值。

拓展练习:

NaOH是重要的化学试剂,结合所学知识,尽可能多地写出 NaOH制取反应方程式。并考虑反应进行的可能性、原料来源、成本高低和设备要求等因素,选取适合工业生产的方法。

教师引导:基于物质类别具有的性质及其转化规律,设计实验,验证亚硫酸钠的性质。学生活动:预测并验证亚硫酸钠的性质。

设计意图:诊断并评价学生对物质分类及物质转化规律的掌握程度,体会工业实际生产与理论知识的差别,体会在解决实际问题中反应进行的可能性、原料来源、成本高低和设备要求等因素对设计路线的要求,综合考虑选取适合工业生产的方法。

教学反思:

本节课的重难点体现在研究物质性质的过程与方法,从生活中常见的物质入手,在化学课堂唤起学生的科学探究意识,让学生通过自身的经历和感悟,去学会认识和掌握物质的基本分类方法,在物质分类基础上,研究一类物质性质的方法。化学学科中蕴含的化学思想众多,最为人所熟知的有:多角度多层次的分类思想、结构决定性质、现象与本质、宏观与微观、一般与特殊思想等。这些化学思想从不同纬度体现着化学学科的本质,并谋求赋予化学学科以“精神”。这种“精神”就是本文所提到的化学学科的核心观念。

本节课课容量大,时间安排不太合理,由于时间关系,课程后半段进行稍快。在各类别物质实验验证总结的时候关于盐的性质,氢氧化钠跟硝酸银反应出现了黄色浑浊,学生对于异常实验现象的发现非常好,能够认真观察实验并对实验异常现象注重观察并引发兴趣,也为我们后面课程的探究实验提供了内容。在教师演示,实验制取二氧化硫和检验二氧化硫性质的时候,由于实验空间有限,可能会导致部分学生没有看清,这是我在备课过程中,没有考虑到的。拓展中多渠道寻找氢氧化钠制备方法,学生只头脑风暴回答了制取方法,由于时间问题,没有拿出来讨论,没有给予学生足够的时间考虑工业生产的可行性,这也是需要改进的地方。本节课帮助学生从多个层面认识物质的分类,学会利用物质类别和元素价态构建元素的物质家族,学会分析研究物质性质与物质相互转化的方法,培养学生科学探究与创新意识的化学核心素养;认识同类物质具有相似性,促进证据推理与模型认知化学核心素养的发展,奠定学生的基础科学素养,完善其理性思维,体现化学学科的育人价值,而这才是化学独特魅力的所在。让我们在课堂上利用一切资源,创设生动的教学情境,设计富有层次感的教学方案,让化学的核心观念“随风潜入夜,润物细无声”。充分发挥化学学科的育人价值,实现培养具备一定素养的社会公民。