山西省晋中市祁县重点中学2023级新高一学生学科素养测试卷(语文)(含解析)

文档属性

| 名称 | 山西省晋中市祁县重点中学2023级新高一学生学科素养测试卷(语文)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-03 10:02:22 | ||

图片预览

文档简介

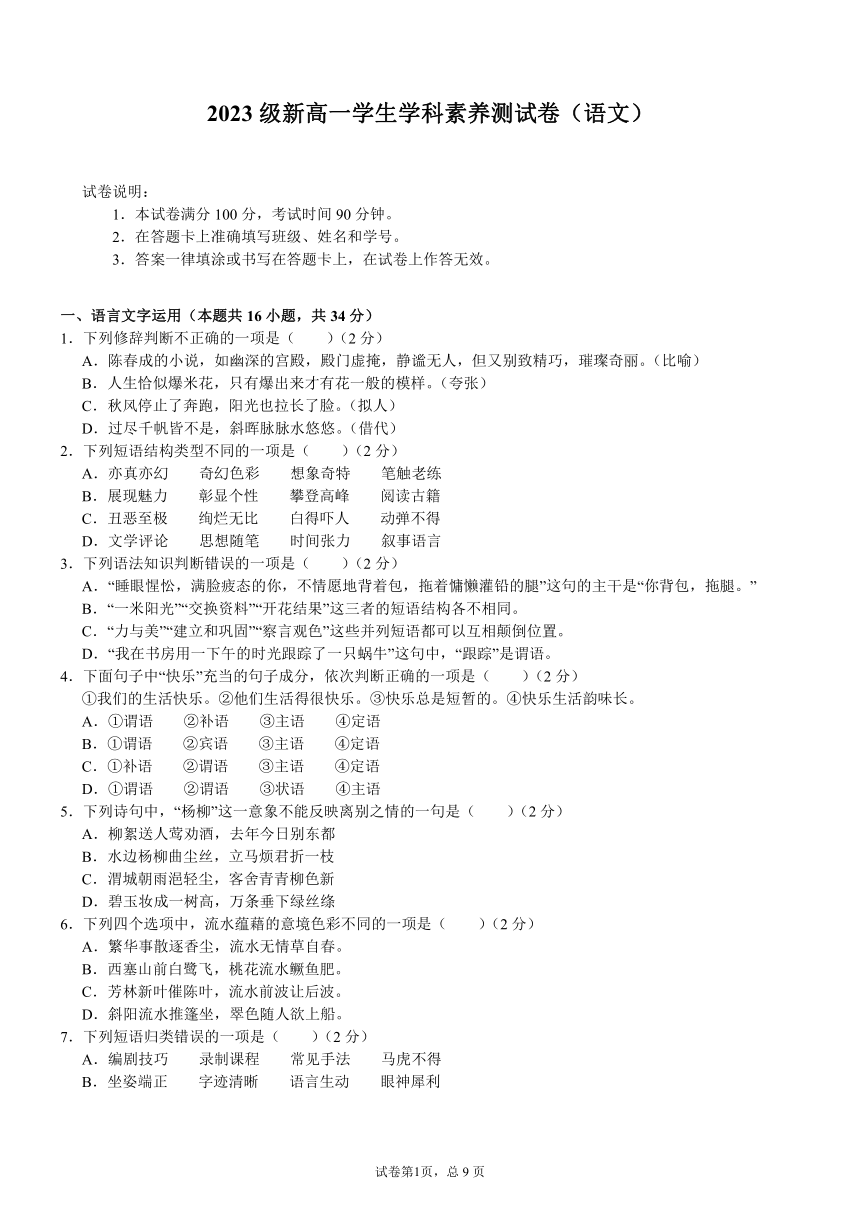

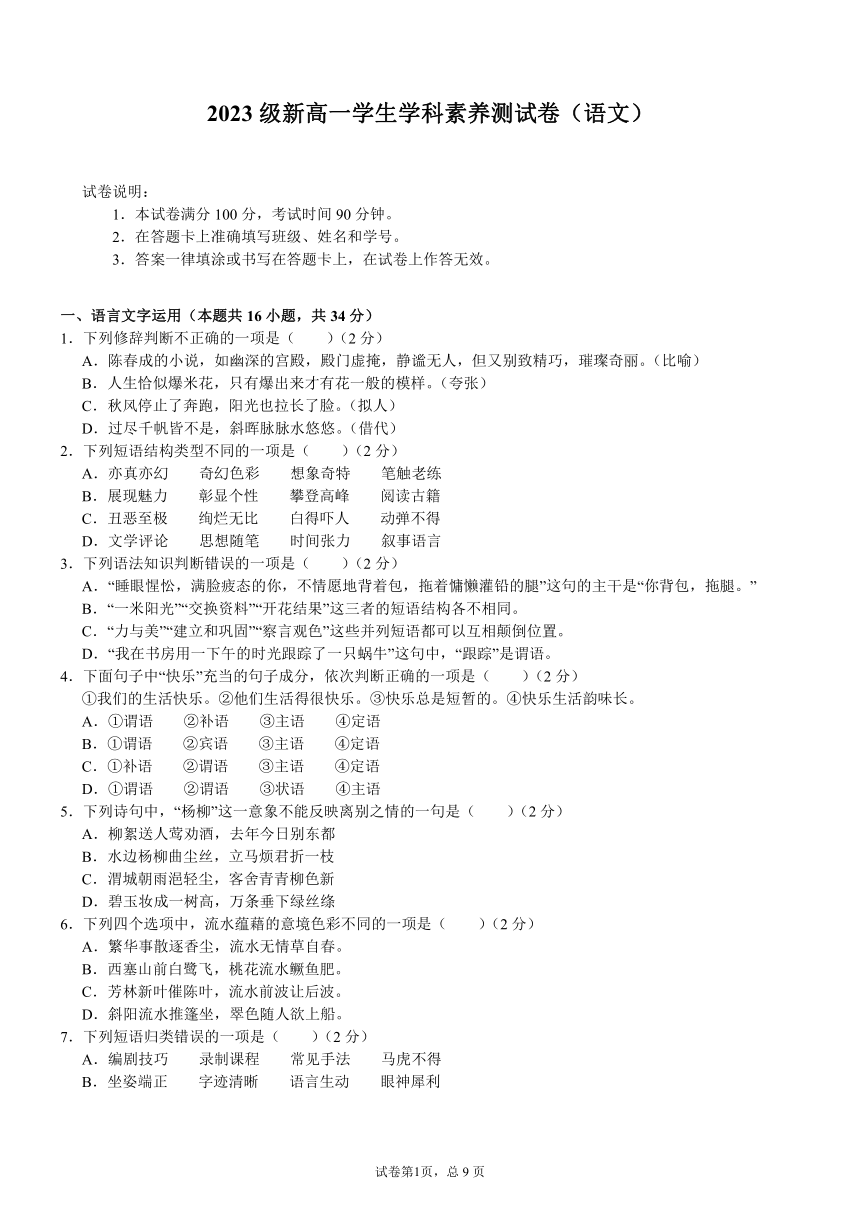

2023级新高一学生学科素养测试卷(语文)

试卷说明:

1.本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.在答题卡上准确填写班级、姓名和学号。

3.答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、语言文字运用(本题共16小题,共34分)

1.下列修辞判断不正确的一项是( )(2分)

A.陈春成的小说,如幽深的宫殿,殿门虚掩,静谧无人,但又别致精巧,璀璨奇丽。(比喻)

B.人生恰似爆米花,只有爆出来才有花一般的模样。(夸张)

C.秋风停止了奔跑,阳光也拉长了脸。(拟人)

D.过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(借代)

2.下列短语结构类型不同的一项是( )(2分)

A.亦真亦幻 奇幻色彩 想象奇特 笔触老练

B.展现魅力 彰显个性 攀登高峰 阅读古籍

C.丑恶至极 绚烂无比 白得吓人 动弹不得

D.文学评论 思想随笔 时间张力 叙事语言

3.下列语法知识判断错误的一项是( )(2分)

A.“睡眼惺忪,满脸疲态的你,不情愿地背着包,拖着慵懒灌铅的腿”这句的主干是“你背包,拖腿。”

B.“一米阳光”“交换资料”“开花结果”这三者的短语结构各不相同。

C.“力与美”“建立和巩固”“察言观色”这些并列短语都可以互相颠倒位置。

D.“我在书房用一下午的时光跟踪了一只蜗牛”这句中,“跟踪”是谓语。

4.下面句子中“快乐”充当的句子成分,依次判断正确的一项是( )(2分)

①我们的生活快乐。②他们生活得很快乐。③快乐总是短暂的。④快乐生活韵味长。

A.①谓语 ②补语 ③主语 ④定语

B.①谓语 ②宾语 ③主语 ④定语

C.①补语 ②谓语 ③主语 ④定语

D.①谓语 ②谓语 ③状语 ④主语

5.下列诗句中,“杨柳”这一意象不能反映离别之情的一句是( )(2分)

A.柳絮送人莺劝酒,去年今日别东都

B.水边杨柳曲尘丝,立马烦君折一枝

C.渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

D.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

6.下列四个选项中,流水蕴藉的意境色彩不同的一项是( )(2分)

A.繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

B.西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

C.芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

D.斜阳流水推篷坐,翠色随人欲上船。

7.下列短语归类错误的一项是( )(2分)

A.编剧技巧 录制课程 常见手法 马虎不得

B.坐姿端正 字迹清晰 语言生动 眼神犀利

C.水果鲜花 观察思考 聪明伶俐 千辛万苦

D.表扬学生 传播事件 认清真相 回顾历史

8.下列各组短语中全是并列关系的一组是( )(2分)

A.突飞猛进 垃圾分类 家庭和谐

B.一心一意 千军万马 左邻右舍

C.取得胜利 璀璨星空 安慰自己

D.迷惘焦虑 硕果累累 捧腹大笑

9.下列各项中分析不正确的一项是( )(2分)

教材终究是管中窥豹的指引,被选入教材,是一种客观上的“必读”;但未被选入教材,也绝不意味着“不必读”。把经典阅读当成一种习惯,或许也就没有必要那么纠结了。就好像前不久有专家解释,岳飞的《满江红》从未选入过中学教材,但这丝毫不会影响《满江红》的流行。

A.“未被”和“绝不”是状语。

B.“管中窥豹的指引”是偏正短语。

C.“就好像前不久有专家解释”是比喻句。

D.“岳飞的《满江红》从未选入过中学教材”中的“《满江红》”是主语。

“月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关,完成10-11题。

10.下列诗句中,“明月”这一意象不能反映古人羁旅行思的一句是( )(2分)

A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。

B.东峰下视南溟月,笑踏金波看海光。

C.晓随残月行,夕与新月宿。谁谓月无情,千里远相逐。

D.似璧悲三献,疑珠怯再投。能持千里意,来照楚乡愁。

11.“烟笼寒水月笼沙”描绘了一幅月光和雾气笼罩着寒水白沙的画面,渲染了朦胧清寒的意境。下列与月有关的诗句中,和其意境最为接近的一项是( )(2分)

A.秦时明月汉时关 B.尘中见月心亦闲

C.月落乌啼霜满天 D.云破月来花弄影

12.下列选项中不属于定语后置句的是( )(2分)

A.石之铿然有声者,所在皆是也 B.仰观宇宙之大,俯察品类之盛

C.军书十二卷,卷卷有爷名 D.然而不王者,未之有也

13.下列选项中属于宾语前置句的是( )(2分)

A.盲臣安敢戏其君 B.屠惧,投以骨

C.僵卧孤村不自哀 D.马之千里者

14.下列选项中不属于倒装句的是( )(2分)

A.大兄何见事之晚乎 B.之二虫又何知

C.四海之大,有几人欤 D.冰,水为之而寒于水

15.以“阅读好的书籍是有用的”为观点,两位同学做出了论证,你认为他们的思维存在什么问题?有什么改进的方法?(3分)

A:读好书很有用,比如我爸爸以前读过一本修摩托车的书,后来他就学会了修摩托车,给我们家赚了很多钱,让我们家实现了逆袭,所以,读书是非常有用的。

B:走遍世界也是阅读好的书籍,是一种更有用的读书,可以增长见识,开拓视野,提高人文素养。古人就很重视“行万里路”,可见,读书是有用的。

16.在推理小说或电影中,经常会出现这样的桥段:

房间里有一盏灯,是声控的,哪怕是很轻微的声响,它也会亮,楼下的门卫如果看到半夜里亮起了灯,一定会拿猎枪上来查看,然而,门外昨晚纹丝未动,而房间里的宝物被偷了,被警察抓住的这个人肯定不是罪犯,因为他这两天感冒发烧,一直咳嗽。

你认为这段话的推理有什么内在逻辑?(3分)

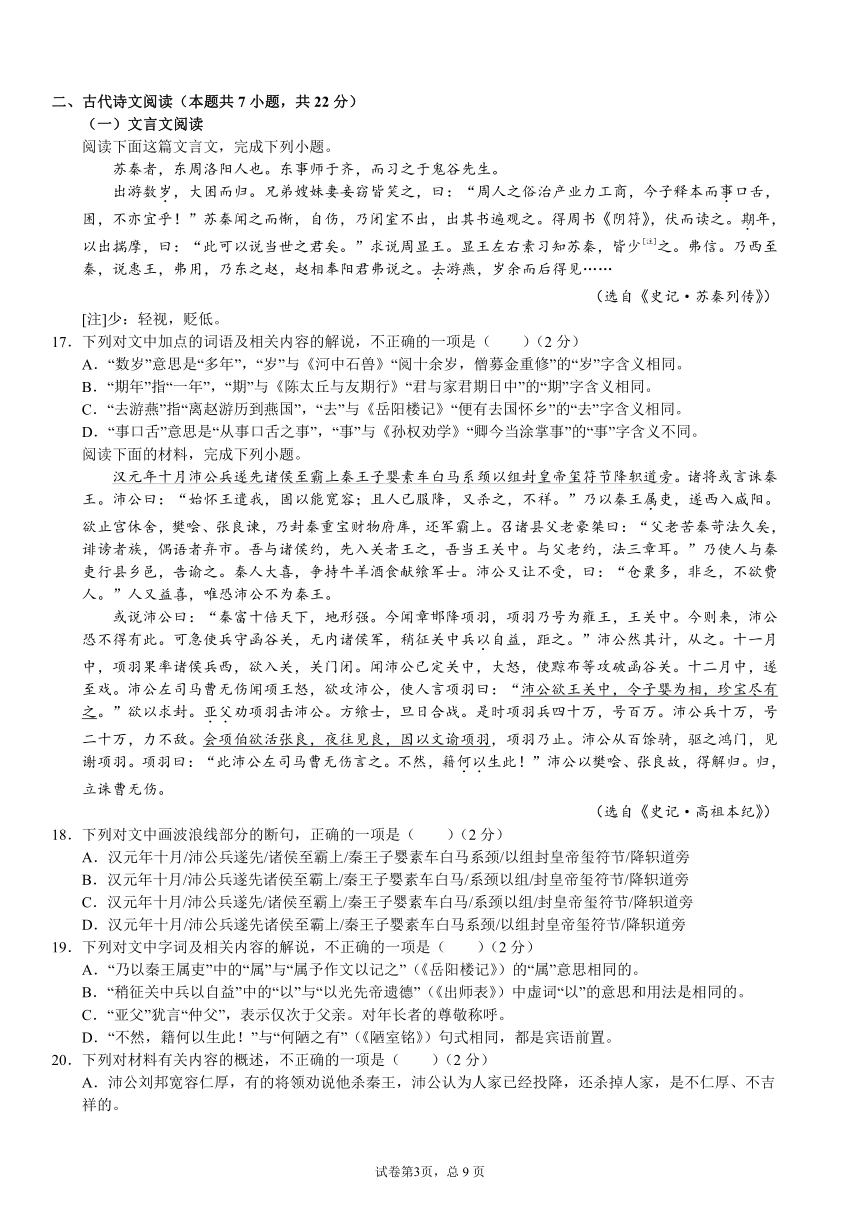

二、古代诗文阅读(本题共7小题,共22分)

(一)文言文阅读

阅读下面这篇文言文,完成下列小题。

苏秦者,东周洛阳人也。东事师于齐,而习之于鬼谷先生。

出游数岁,大困而归。兄弟嫂妹妻妾窃皆笑之,曰:“周人之俗治产业力工商,今子释本而事口舌,困,不亦宜乎!”苏秦闻之而惭,自伤,乃闭室不出,出其书遍观之。得周书《阴符》,伏而读之。期年,以出揣摩,曰:“此可以说当世之君矣。”求说周显王。显王左右素习知苏秦,皆少[注]之。弗信。乃西至秦,说惠王,弗用,乃东之赵,赵相奉阳君弗说之。去游燕,岁余而后得见……

(选自《史记·苏秦列传》)

[注]少:轻视,贬低。

17.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“数岁”意思是“多年”,“岁”与《河中石兽》“阅十余岁,僧募金重修”的“岁”字含义相同。

B.“期年”指“一年”,“期”与《陈太丘与友期行》“君与家君期日中”的“期”字含义相同。

C.“去游燕”指“离赵游历到燕国”,“去”与《岳阳楼记》“便有去国怀乡”的“去”字含义相同。

D.“事口舌”意思是“从事口舌之事”,“事”与《孙权劝学》“卿今当涂掌事”的“事”字含义不同。

阅读下面的材料,完成下列小题。

汉元年十月沛公兵遂先诸侯至霸上秦王子婴素车白马系颈以组封皇帝玺符节降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰:“始怀王遣我,固以能宽容;且人已服降,又杀之,不祥。”乃以秦王属吏,遂西入咸阳。欲止宫休舍,樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上。召诸县父老豪桀曰:“父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中。与父老约,法三章耳。”乃使人与秦吏行县乡邑,告谕之。秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费人。”人又益喜,唯恐沛公不为秦王。

或说沛公曰:“秦富十倍天下,地形强。今闻章邯降项羽,项羽乃号为雍王,王关中。今则来,沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关,无内诸侯军,稍征关中兵以自益,距之。”沛公然其计,从之。十一月中,项羽果率诸侯兵西,欲入关,关门闭。闻沛公已定关中,大怒,使黥布等攻破函谷关。十二月中,遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒,欲攻沛公,使人言项羽曰:“沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士,旦日合战。是时项羽兵四十万,号百万。沛公兵十万,号二十万,力不敌。会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽,项羽乃止。沛公从百馀骑,驱之鸿门,见谢项羽。项羽曰:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以生此!”沛公以樊哙、张良故,得解归。归,立诛曹无伤。

(选自《史记·高祖本纪》)

18.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

B.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

C.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

D.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

19.下列对文中字词及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“乃以秦王属吏”中的“属”与“属予作文以记之”(《岳阳楼记》)的“属”意思相同的。

B.“稍征关中兵以自益”中的“以”与“以光先帝遗德”(《出师表》)中虚词“以”的意思和用法是相同的。

C.“亚父”犹言“仲父”,表示仅次于父亲。对年长者的尊敬称呼。

D.“不然,籍何以生此!”与“何陋之有”(《陋室铭》)句式相同,都是宾语前置。

20.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(2分)

A.沛公刘邦宽容仁厚,有的将领劝说他杀秦王,沛公认为人家已经投降,还杀掉人家,是不仁厚、不吉祥的。

B.沛公刘邦深得人心。与老百姓约法三章,向民众讲明情况,百姓争着送来牛羊酒食,慰劳士兵。

C.秦将章邯投降项羽,项羽给他的封号是雍王,项羽想在关中称王,这对沛公刘邦形成威胁。

D.项羽听说沛公已经平定了关中,非常恼火,就派黥布等攻克了函谷关。十二月中旬,到达戏水。

21.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。

②会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽。

(二)古代诗歌阅读

仔细阅读下面的这首诗歌,完成下列小题。

登金陵凤凰台

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

22.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.凤凰是一种祥瑞,当年凤凰来游象征着王朝的兴盛,而“如今”凤去台空,写六朝的繁华一去不复返。

B.李白的这首诗写景物山水相衬,颜色青白相衬,三山若隐若现,白鹭洲中分秦淮河的壮丽景象,气势磅礴。

C.本诗抒发了李白独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

D.首联咏身之所在的凤凰台,颔联环顾台之所在的金陵城,颈联放眼城外的江天,结联遥望西北天际:层次非常清晰。

23.请结合全诗分析“长安不见使人愁”中“愁”的具体原因。(6分)

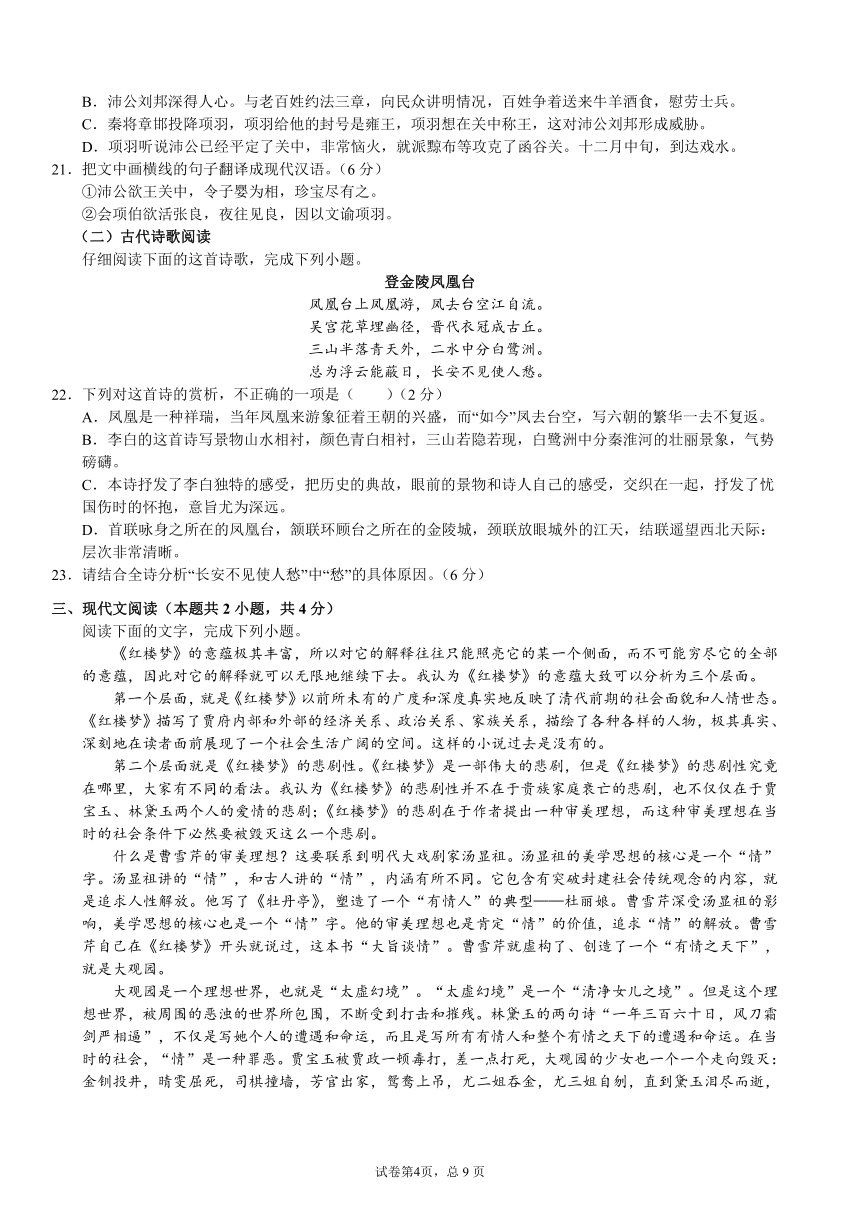

三、现代文阅读(本题共2小题,共4分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

《红楼梦》的意蕴极其丰富,所以对它的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不可能穷尽它的全部的意蕴,因此对它的解释就可以无限地继续下去。我认为《红楼梦》的意蕴大致可以分析为三个层面。

第一个层面,就是《红楼梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态。《红楼梦》描写了贾府内部和外部的经济关系、政治关系、家族关系,描绘了各种各样的人物,极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间。这样的小说过去是没有的。

第二个层面就是《红楼梦》的悲剧性。《红楼梦》是一部伟大的悲剧,但是《红楼梦》的悲剧性究竟在哪里,大家有不同的看法。我认为《红楼梦》的悲剧性并不在于贵族家庭衰亡的悲剧,也不仅仅在于贾宝玉、林黛玉两个人的爱情的悲剧;《红楼梦》的悲剧在于作者提出一种审美理想,而这种审美理想在当时的社会条件下必然要被毁灭这么一个悲剧。

什么是曹雪芹的审美理想?这要联系到明代大戏剧家汤显祖。汤显祖的美学思想的核心是一个“情”字。汤显祖讲的“情”,和古人讲的“情”,内涵有所不同。它包含有突破封建社会传统观念的内容,就是追求人性解放。他写了《牡丹亭》,塑造了一个“有情人”的典型——杜丽娘。曹雪芹深受汤显祖的影响,美学思想的核心也是一个“情”字。他的审美理想也是肯定“情”的价值,追求“情”的解放。曹雪芹自己在《红楼梦》开头就说过,这本书“大旨谈情”。曹雪芹就虚构了、创造了一个“有情之天下”,就是大观园。

大观园是一个理想世界,也就是“太虚幻境”。“太虚幻境”是一个“清净女儿之境”。但是这个理想世界,被周围的恶浊的世界所包围,不断受到打击和摧残。林黛玉的两句诗“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”,不仅是写她个人的遭遇和命运,而且是写所有有情人和整个有情之天下的遭遇和命运。在当时的社会,“情”是一种罪恶。贾宝玉被贾政一顿毒打,差一点打死,大观园的少女也一个一个走向毁灭:金钏投井,晴雯屈死,司棋撞墙,芳官出家,鸳鸯上吊,尤二姐吞金,尤三姐自刎,直到黛玉泪尽而逝,这个“千红一窟(哭)”“万艳同杯(悲)”的交响曲的音调层层推进,最后形成了排山倒海的气势,震撼人心。“冷月葬花魂”,是这个悲剧的概括。有情之天下被吞噬了。

《红楼梦》的第三个层面,是《红楼梦》处处渗透着作家曹雪芹对整个人生的很深的感悟,一种哲理性的感悟、感兴、感叹。他引导读者去体验整个人生的某种意味。这就是《红楼梦》的意境。这是《红楼梦》意蕴中的哲理性(形而上)的层面,是一个最高的层面,也是一个不被人注意的层面。《红楼梦》的人生感表现为互相联系的两个方面,一个是对人生(生命)终极意义的追问,一个是对命运的体验和感叹。

以上是我对《红楼梦》的意蕴的一种很粗糙的阐释。《红楼梦》是说不完的,我们中国人对《红楼梦》的阐释,将会一代又一代地继续下去。

(摘编自叶朗《〈红楼梦〉的意蕴》)

24.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(2分)

A.因为对《红楼梦》的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不能穷尽其所有意蕴,所以它的意蕴极其广博丰富。

B.《红楼梦》描写了贾府内外部的经济关系、政治关系、社会关系,描绘了各式人物,在给读者展现了一个社会生活广阔的空间。

C.《红楼梦》的悲剧在于作者提出了一种自己的审美理想,而这种审美理想是在当时那种社会条件下可能会被毁灭的一个悲剧。

D.曹雪芹的审美理想继承了汤显祖的美学思想,两人的美学思想核心都是“情”字,都肯定“情”的价值,追求“情”的解放。

25.下列对原文内容的概括和分析,观点不正确的一项是( )(2分)

A.《红楼梦》真实深刻地反映了社会生活的广阔空间,可见其在哲理层面达到了一定的高度。

B.汤显祖和曹雪芹的美学思想的核心冲破了古人对“情”的理解,体现了思想的进步性。

C.大观园是一个理想世界,但它的理想世界其实并不理想,不断受到周围恶浊世界的摧残。

D.《红楼梦》渗透着曹雪芹对人生终极意义的追问和对命运的感叹,这是它意蕴的哲理面。

四、写作(本题共1小题,共40分)

26.阅读下面材料,按要求完成写作。

材料一 胡适先生说:“科学之最精神的处所,是抱定怀疑的态度。”

材料二 有人发抖音称小学语文教材拼音出错,误人子弟,“部编本”语文教材总主编温儒敏在微博上公开回应,称拼音没错,但确实读起来拗口,教材是公共知识产品,大家都可批评指正。

在这个文化多元的时代,如何看待质疑?你有怎样的思考?请结合上述材料,写一篇文章。

注意:①立意自定,角度自选,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于700字。④不得抄袭、套作。

2023级新高一学生学科素养测试卷答案(语文)

试卷说明:

1.本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.在答题卡上准确填写班级、姓名和学号。

3.答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、语言文字运用(本题共16小题,共34分)

1.下列修辞判断不正确的一项是( )(2分)

A.陈春成的小说,如幽深的宫殿,殿门虚掩,静谧无人,但又别致精巧,璀璨奇丽。(比喻)

B.人生恰似爆米花,只有爆出来才有花一般的模样。(夸张)

C.秋风停止了奔跑,阳光也拉长了脸。(拟人)

D.过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(借代)

【答案】B

【解析】B选项是比喻,将人生的高光时刻比作爆米花的爆花瞬间,不是夸张。

2.下列短语结构类型不同的一项是( )(2分)

A.亦真亦幻 奇幻色彩 想象奇特 笔触老练

B.展现魅力 彰显个性 攀登高峰 阅读古籍

C.丑恶至极 绚烂无比 白得吓人 动弹不得

D.文学评论 思想随笔 时间张力 叙事语言

【答案】A

【解析】A选项的“亦真亦幻”是并列短语,“奇幻色彩”是偏正短语,“想象奇特”和“笔触老练”是主谓短语;

B选项全部是动宾短语;C选项全部是动补短语;D选项全部是偏正短语。

3.下列语法知识判断错误的一项是( )(2分)

A.“睡眼惺忪,满脸疲态的你,不情愿地背着包,拖着慵懒灌铅的腿”这句的主干是“你背包,拖腿。”

B.“一米阳光”“交换资料”“开花结果”这三者的短语结构各不相同。

C.“力与美”“建立和巩固”“察言观色”这些并列短语都可以互相颠倒位置。

D.“我在书房用一下午的时光跟踪了一只蜗牛”这句中,“跟踪”是谓语。

【答案】C

【解析】“建立和巩固”是逻辑顺序,不能颠倒位置;“察言观色”是固定表达,语言习惯如此,也不能颠倒位置。

A选项,分析句子成分,“睡眼惺忪、满脸疲态”修饰主语“你”,为定语成分,提取主干时可不保留;“不情愿地”修饰谓语“背”,为状语成分,不保留;“慵懒灌铅”修饰宾语“腿”,为定语成分,不保留。所以这句话的句子主干是“你背包、拖腿”。

B选项,“一米阳光”为偏正短语,“交换资料”为动宾短语,“开花结果”为并列短语,三者均不相同。

D选项,分析句子成分,“我”是主语,“在书房”“用一下午的时光”为状语,修饰谓语“跟踪”,“一只”作定语,修饰宾语“蜗牛”。

4.下面句子中“快乐”充当的句子成分,依次判断正确的一项是( )(2分)

①我们的生活快乐。②他们生活得很快乐。③快乐总是短暂的。④快乐生活韵味长。

A.①谓语 ②补语 ③主语 ④定语

B.①谓语 ②宾语 ③主语 ④定语

C.①补语 ②谓语 ③主语 ④定语

D.①谓语 ②谓语 ③状语 ④主语

【答案】A

【解析】先为句子划分成分:①(我们)的生活||快乐。②他们||生活得〈很快乐〉。③快乐||[总]是短暂的。④(快乐)生活||韵味长。

由此可知,①中“快乐”是谓语,陈述主语“生活”的状态;②中“快乐”在“生活”谓语之后,由“得”连接,是典型的补语;③和④虽然“快乐”都在句首,但在③中直接作主语,在④中作定语修饰“生活”。综上选A。

5.下列诗句中,“杨柳”这一意象不能反映离别之情的一句是( )(2分)

A.柳絮送人莺劝酒,去年今日别东都

B.水边杨柳曲尘丝,立马烦君折一枝

C.渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

D.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

【答案】D

【解析】D选项无送别之意,诗中描写了在春风吹拂下,二月的柳叶纤细柔嫩,婀娜多姿,侧面写出了早春的盎然生机和诗人对春天来临的喜悦之情。

6.下列四个选项中,流水蕴藉的意境色彩不同的一项是( )(2分)

A.繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

B.西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

C.芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

D.斜阳流水推篷坐,翠色随人欲上船。

【答案】A

【解析】A句流水无情地流淌,如茵的春草年年生绿,蕴含了作者对世事沧桑的忧伤之情,意境蕴含的感彩是忧郁低沉的;

BCD句都是赞美春色的喜悦之情,意境蕴含的感彩是昂扬向上的。

故选A。

7.下列短语归类错误的一项是( )(2分)

A.编剧技巧 录制课程 常见手法 马虎不得

B.坐姿端正 字迹清晰 语言生动 眼神犀利

C.水果鲜花 观察思考 聪明伶俐 千辛万苦

D.表扬学生 传播事件 认清真相 回顾历史

【答案】A

【解析】A选项中“编剧技巧”和“常见手法”是偏正短语,“录制课程”是动宾短语,“马虎不得”是动补短语。

B选项全部是主谓短语,C选项全部是并列短语,D选项全部是动宾短语。

故选A。

8.下列各组短语中全是并列关系的一组是( )(2分)

A.突飞猛进 垃圾分类 家庭和谐

B.一心一意 千军万马 左邻右舍

C.取得胜利 璀璨星空 安慰自己

D.迷惘焦虑 硕果累累 捧腹大笑

【答案】B

【解析】A选项中“突飞猛进”是并列短语,其他是主谓短语;

C选项中“璀璨星空”是偏正短语,其他是动宾短语;

D选项中“迷惘焦虑”是并列短语,“硕果累累”是主谓短语,“捧腹大笑”是偏正短语。

故选B。

9.下列各项中分析不正确的一项是( )(2分)

教材终究是管中窥豹的指引,被选入教材,是一种客观上的“必读”;但未被选入教材,也绝不意味着“不必读”。把经典阅读当成一种习惯,或许也就没有必要那么纠结了。就好像前不久有专家解释,岳飞的《满江红》从未选入过中学教材,但这丝毫不会影响《满江红》的流行。

A.“未被”和“绝不”是状语。

B.“管中窥豹的指引”是偏正短语。

C.“就好像前不久有专家解释”是比喻句。

D.“岳飞的《满江红》从未选入过中学教材”中的“《满江红》”是主语。

【答案】C

【解析】C选项的“好像”不是比喻词,句中是用好像来举个例子。

“月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关,完成10-11题。

10.下列诗句中,“明月”这一意象不能反映古人羁旅行思的一句是( )(2分)

A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。

B.东峰下视南溟月,笑踏金波看海光。

C.晓随残月行,夕与新月宿。谁谓月无情,千里远相逐。

D.似璧悲三献,疑珠怯再投。能持千里意,来照楚乡愁。

【答案】B

【解析】A项,“霜影”即喻指月亮,“羁人独向隅”写出因月感思的羁旅孤独;

B项写海月相映的美景,“笑”字写出作者望月的愉悦心境;

C项写月亮陪伴游子晓行夕宿,写羁旅之行状;

D项“璧”“珠”都是喻指月亮,写月亮能知游子千里漂泊的孤独,照见他们内心的愁苦。

综上可知,选B。

11.“烟笼寒水月笼沙”描绘了一幅月光和雾气笼罩着寒水白沙的画面,渲染了朦胧清寒的意境。下列与月有关的诗句中,和其意境最为接近的一项是( )(2分)

A.秦时明月汉时关 B.尘中见月心亦闲

C.月落乌啼霜满天 D.云破月来花弄影

【答案】C

【解析】A句展现了时空辽远阔大的意境;

B句,月与繁忙尘世相对,营造了轻松闲适的意境氛围;

C句则营造了寂静清寒的氛围,和例句接近;

D句富有动态,将意象拟人化,展现了清新可人的意境特点。

12.下列选项中不属于定语后置句的是( )(2分)

A.石之铿然有声者,所在皆是也 B.仰观宇宙之大,俯察品类之盛

C.军书十二卷,卷卷有爷名 D.然而不王者,未之有也

【答案】D

【解析】D选项是宾语前置句,“未之有”正确的语序是“未有之”,是典型的“否定词+宾语(代词)+动词”的宾语前置句。

A选项,“铿然有声之石”,“铿然有声”修饰“石”,为定语;

B选项,“仰观大之宇宙”“俯察盛之品类”,“大”“盛”分别修饰“宇宙”“品类”;

C选项,“十二卷军书”,量词“十二卷”修饰名词“军书”,在句中作定语。

13.下列选项中属于宾语前置句的是( )(2分)

A.盲臣安敢戏其君 B.屠惧,投以骨

C.僵卧孤村不自哀 D.马之千里者

【答案】C

【解析】A选项不属于任何特殊句式,B选项是状语后置句,“投以骨”正确的语序是“以骨投”,C选项是宾语前置句,“僵卧孤村不自哀”正确的语序是“僵卧孤村不哀自”,D选项是定语后置句,“马之千里者”正确的语序是“千里之马者”。

14.下列选项中不属于倒装句的是( )(2分)

A.大兄何见事之晚乎 B.之二虫又何知

C.四海之大,有几人欤 D.冰,水为之而寒于水

【答案】A

【解析】B选项是宾语前置句,“之二虫又何知”正确的语序是“之二虫又知何”,C选项是定语后置句,“四海之大”正确的语序是“大之四海”,D选项是状语后置句,“寒于水”正确的语序是“于水寒”。

15.以“阅读好的书籍是有用的”为观点,两位同学做出了论证,你认为他们的思维存在什么问题?有什么改进的方法?(3分)

A:读好书很有用,比如我爸爸以前读过一本修摩托车的书,后来他就学会了修摩托车,给我们家赚了很多钱,让我们家实现了逆袭,所以,读书是非常有用的。

B:走遍世界也是阅读好的书籍,是一种更有用的读书,可以增长见识,开拓视野,提高人文素养。古人就很重视“行万里路”,可见,读书是有用的。

【答案】两人的思维都存在一定问题。

A看似在论证“读好书很有用”,但他着眼于“读修理摩托车的书”,思路是“读实用的书——学实用的技术——赚钱逆袭”,论证的起点是“读好书”的内涵,A显然把“读好书”的内涵变得狭窄了,这里的“读好书”显然不只局限于读“实用的、能够赚钱的书”。

B同样看似在论证“读好书很有用”,但他把“读好书”的外延搞错了,如果“行万里路”“走遍世界”也是“读书”的外延,那么“所有能够帮助自己获取知识的事情(如看电影、听音乐)”也可以被称作“读书”了,这样一来,整个论证思路就完全混乱、毫无界限了。

论证的起点是合理地定义我们要论证的“概念”,不能随意缩小内涵或扩大外延,基于“阅读好的书籍是有用的”这个观点,我们可以更合理地把“读好书”定义为“阅读经典的、有实用价值、文化价值、精神价值的书籍”。这样才有利于进一步的论证。

【解析】本题考查学生论证分析的能力。根据题干可知,需分析两位同学的论证过程与论点是否一致,论证思路是否清晰、符合逻辑,能否通过论证过程推导出结论。

16.在推理小说或电影中,经常会出现这样的桥段:

房间里有一盏灯,是声控的,哪怕是很轻微的声响,它也会亮,楼下的门卫如果看到半夜里亮起了灯,一定会拿猎枪上来查看,然而,门外昨晚纹丝未动,而房间里的宝物被偷了,被警察抓住的这个人肯定不是罪犯,因为他这两天感冒发烧,一直咳嗽。

你认为这段话的推理有什么内在逻辑?(3分)

【答案】门卫如果看到灯亮,一定会上来,他没有上来,说明灯没亮;灯如果遇到声音一定会亮,所以案发当晚没有任何声音;那个人一直咳嗽,如果他是小偷,一定会发出声音导致灯亮,所以他不是罪犯。

在这里,“灯遇到声音会亮,门卫看到灯亮就会上来”是既定的前提,而“灯没有亮、门卫没有动、那个人有咳嗽”是既定事实(事实论据),“前提+事实论据”得出了结论“那人不是小偷”。

【解析】本题考查学生逻辑推理的能力。需根据基本的逻辑方法,学习辨析逻辑错误,进行简单的逻辑推理,并运用逻辑方法来构建并完善论证。本题需重点关注“前提”和“事实论据”,以此推导出结论。

二、古代诗文阅读(本题共7小题,共22分)

(一)文言文阅读

阅读下面这篇文言文,完成下列小题。

苏秦者,东周洛阳人也。东事师于齐,而习之于鬼谷先生。

出游数岁,大困而归。兄弟嫂妹妻妾窃皆笑之,曰:“周人之俗治产业力工商,今子释本而事口舌,困,不亦宜乎!”苏秦闻之而惭,自伤,乃闭室不出,出其书遍观之。得周书《阴符》,伏而读之。期年,以出揣摩,曰:“此可以说当世之君矣。”求说周显王。显王左右素习知苏秦,皆少[注]之。弗信。乃西至秦,说惠王,弗用,乃东之赵,赵相奉阳君弗说之。去游燕,岁余而后得见……

(选自《史记·苏秦列传》)

[注]少:轻视,贬低。

17.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“数岁”意思是“多年”,“岁”与《河中石兽》“阅十余岁,僧募金重修”的“岁”字含义相同。

B.“期年”指“一年”,“期”与《陈太丘与友期行》“君与家君期日中”的“期”字含义相同。

C.“去游燕”指“离赵游历到燕国”,“去”与《岳阳楼记》“便有去国怀乡”的“去”字含义相同。

D.“事口舌”意思是“从事口舌之事”,“事”与《孙权劝学》“卿今当涂掌事”的“事”字含义不同。

【答案】B

【解析】运用语法推断法,“君与家君期日中”的“期”在谓语的位置上,此处作动词,译为“约定”;此外联系初中所学的课文《陈太丘与友期行》,也可知是“约定”的意思;还可以运用联想推断法,联系所学的成语“不期而遇”中的“期”,不难判断是“约定”的意思。而“期年”的“期”是“周年或满一定的时期”的意思,所以二者含义并不相同,选B。A选项均为“年”的意思,C选项均为“离开”的意思,D选项前者为“从事”的意思,后者为“事务”的意思。

阅读下面的材料,完成下列小题。

汉元年十月沛公兵遂先诸侯至霸上秦王子婴素车白马系颈以组封皇帝玺符节降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰:“始怀王遣我,固以能宽容;且人已服降,又杀之,不祥。”乃以秦王属吏,遂西入咸阳。欲止宫休舍,樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上。召诸县父老豪桀曰:“父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中。与父老约,法三章耳。”乃使人与秦吏行县乡邑,告谕之。秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费人。”人又益喜,唯恐沛公不为秦王。

或说沛公曰:“秦富十倍天下,地形强。今闻章邯降项羽,项羽乃号为雍王,王关中。今则来,沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关,无内诸侯军,稍征关中兵以自益,距之。”沛公然其计,从之。十一月中,项羽果率诸侯兵西,欲入关,关门闭。闻沛公已定关中,大怒,使黥布等攻破函谷关。十二月中,遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒,欲攻沛公,使人言项羽曰:“沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士,旦日合战。是时项羽兵四十万,号百万。沛公兵十万,号二十万,力不敌。会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽,项羽乃止。沛公从百馀骑,驱之鸿门,见谢项羽。项羽曰:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以生此!”沛公以樊哙、张良故,得解归。归,立诛曹无伤。

(选自《史记·高祖本纪》)

18.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

B.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

C.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

D.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

【答案】B

【解析】“至霸上”做“沛公兵”的谓语,中间不能断开,排除AC;素车白马是名词活用为动词,作秦王子婴的谓语,马后面应断开,排除D。原句翻译:汉元年十月,沛公的军队在各路诸侯中最先到达霸上。秦王子婴驾着白车白马,用丝绳系着脖子,封好皇帝的御玺和符节,在轵道旁投降。根据句意选B。

19.下列对文中字词及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“乃以秦王属吏”中的“属”与“属予作文以记之”(《岳阳楼记》)的“属”意思相同的。

B.“稍征关中兵以自益”中的“以”与“以光先帝遗德”(《出师表》)中虚词“以”的意思和用法是相同的。

C.“亚父”犹言“仲父”,表示仅次于父亲。对年长者的尊敬称呼。

D.“不然,籍何以生此!”与“何陋之有”(《陋室铭》)句式相同,都是宾语前置。

【答案】A

【解析】A项前一个“属”是交付、委托之意,后一个是嘱托、嘱咐之意;B项“以”表目的,翻译为“来”“用来”;D都是宾语前置。

20.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(2分)

A.沛公刘邦宽容仁厚,有的将领劝说他杀秦王,沛公认为人家已经投降,还杀掉人家,是不仁厚、不吉祥的。

B.沛公刘邦深得人心。与老百姓约法三章,向民众讲明情况,百姓争着送来牛羊酒食,慰劳士兵。

C.秦将章邯投降项羽,项羽给他的封号是雍王,项羽想在关中称王,这对沛公刘邦形成威胁。

D.项羽听说沛公已经平定了关中,非常恼火,就派黥布等攻克了函谷关。十二月中旬,到达戏水。

【答案】C

【解析】C选项“项羽想在关中称王”错误,章邯在汉中称王。

21.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。

②会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽。

【答案】①沛公想在关中称王,让子婴担任宰相,把秦宫所有的珍宝都据为己有。(王:称王,做王;为:担任;尽:全、都,各1分。)

②恰好项伯要救张良,连夜来沛公军营见张良,因而用言辞向项羽解释。(会:正赶上、恰好;活“使……活”、救;谕:使明白,晓谕,各1分。)

【解析】【参考译文】

汉元年(前206)十月,沛公的军队在各路诸侯中最先到达霸上。秦王子婴驾着白车白马,用丝绳系着脖子,封好皇帝的御玺和符节,在轵道旁投降。将领们有的说应该杀掉秦王。沛公说:“当初怀王派我攻关中,本来就是认为我能宽厚容人;再说人家已经投降了,又杀掉人家,这么做不吉祥。”于是把秦王交付给主管官吏,就向西进入咸阳。沛公想留在秦宫中休息,樊哙、张良劝阻,这才下令把秦宫中的贵重宝器财物和库府都封好,然后退回来驻扎在霸上。沛公召来各县的父老和有才德有名望的人,对他们说:“父老们苦于秦朝的苛虐法令已经很久了,批评朝政得失的要灭族,相聚谈话的要处以死刑,我和诸侯们约定,谁首先进入关中就在这里做王,所以我应当在关中称王。现在我和父老们约法三章,随即派人和秦朝的官吏一起到各县镇乡村去巡视。向民众讲明情况。秦地的百姓都非常喜悦,争着送来牛羊酒食,慰劳士兵。沛公推让不肯接受,说:“仓库里的粮食很多,并不缺乏,不想让大家破费。”人们更加高兴,唯恐沛公不在关中做秦王。

有人游说沛公说:“秦地的富足是其它地区的十倍,地理形势又好。现在听说章邯投降项羽,项羽给他的封号是雍王,在关中称王。如今要是他来了,沛公您恐怕就不能拥有这个地方了。可以赶快派军队守住函谷关,不要让诸侯军进来。并且逐步征集关中的兵卒,加强自己的实力,以便抵抗他们。”沛公认为他的话有道理,就依从了他的计策。十一月中旬,项羽果然率领诸侯军西进,想要进入函谷关。可是关门闭着。项羽听说沛公已经平定了关中,非常恼火,就派黥布等攻克了函谷关。十二月中旬,到达戏水。沛公的左司马曹无伤听说项羽发怒,想要攻打沛公,就派人去对项羽说:“沛公要在关中称王,让秦王子婴做丞相,把秦宫所有的珍宝都据为己有。“曹无伤想借此求得项羽的封赏。亚父范增劝说项羽攻打沛公,项羽正在犒劳将士,准备次日和沛公会战。这时项羽的兵力有四十万,号称百万;沛公的兵力有十万,号称二十万,实力抵不过项羽。恰巧项伯要救张良,连夜来沛公军营见张良,因而有机会用言辞向项羽解释,项羽这才作罢。次日沛公带了百余名随从骑兵,驱马来到鸿门见项羽,向他道歉。项羽说:“这是沛公左司马曹无伤说的,不然我怎么会这样呢?””沛公因为是带着樊哙、张良去的,才得以脱身返回。回到军营,立即杀了曹无伤。

(二)古代诗歌阅读

仔细阅读下面的这首诗歌,完成下列小题。

登金陵凤凰台

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

22.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.凤凰是一种祥瑞,当年凤凰来游象征着王朝的兴盛,而“如今”凤去台空,写六朝的繁华一去不复返。

B.李白的这首诗写景物山水相衬,颜色青白相衬,三山若隐若现,白鹭洲中分秦淮河的壮丽景象,气势磅礴。

C.本诗抒发了李白独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

D.首联咏身之所在的凤凰台,颔联环顾台之所在的金陵城,颈联放眼城外的江天,结联遥望西北天际:层次非常清晰。

【答案】B

【解析】“颜色青白相衬”错误。颈联“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”,没有颜色的相衬,错误理解诗意。

23.请结合全诗分析“长安不见使人愁”中“愁”的具体原因。(6分)

【答案】①因世事无常,繁华难再而愁;②因君王为奸邪所蒙蔽,奸邪为非作歹,为国事而愁;③因贤者包括自己得不到重用,报国无门而愁。(每点1分,结合诗句分析1分,其他答案言之有理可酌情给分)

【解析】“凤去台空”写六朝繁华不再,“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,该句道出了吴国昔日繁华的宫廷已经荒芜,东晋的一代风流人物也早已进入坟墓,写世事无常,人事变迁。长安是朝廷的所在,日是帝王的象征。李白写“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”,旨在暗示皇帝被奸邪包围,而自己报国无门。

三、现代文阅读(本题共2小题,共4分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

《红楼梦》的意蕴极其丰富,所以对它的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不可能穷尽它的全部的意蕴,因此对它的解释就可以无限地继续下去。我认为《红楼梦》的意蕴大致可以分析为三个层面。

第一个层面,就是《红楼梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态。《红楼梦》描写了贾府内部和外部的经济关系、政治关系、家族关系,描绘了各种各样的人物,极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间。这样的小说过去是没有的。

第二个层面就是《红楼梦》的悲剧性。《红楼梦》是一部伟大的悲剧,但是《红楼梦》的悲剧性究竟在哪里,大家有不同的看法。我认为《红楼梦》的悲剧性并不在于贵族家庭衰亡的悲剧,也不仅仅在于贾宝玉、林黛玉两个人的爱情的悲剧;《红楼梦》的悲剧在于作者提出一种审美理想,而这种审美理想在当时的社会条件下必然要被毁灭这么一个悲剧。

什么是曹雪芹的审美理想?这要联系到明代大戏剧家汤显祖。汤显祖的美学思想的核心是一个“情”字。汤显祖讲的“情”,和古人讲的“情”,内涵有所不同。它包含有突破封建社会传统观念的内容,就是追求人性解放。他写了《牡丹亭》,塑造了一个“有情人”的典型——杜丽娘。曹雪芹深受汤显祖的影响,美学思想的核心也是一个“情”字。他的审美理想也是肯定“情”的价值,追求“情”的解放。曹雪芹自己在《红楼梦》开头就说过,这本书“大旨谈情”。曹雪芹就虚构了、创造了一个“有情之天下”,就是大观园。

大观园是一个理想世界,也就是“太虚幻境”。“太虚幻境”是一个“清净女儿之境”。但是这个理想世界,被周围的恶浊的世界所包围,不断受到打击和摧残。林黛玉的两句诗“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”,不仅是写她个人的遭遇和命运,而且是写所有有情人和整个有情之天下的遭遇和命运。在当时的社会,“情”是一种罪恶。贾宝玉被贾政一顿毒打,差一点打死,大观园的少女也一个一个走向毁灭:金钏投井,晴雯屈死,司棋撞墙,芳官出家,鸳鸯上吊,尤二姐吞金,尤三姐自刎,直到黛玉泪尽而逝,这个“千红一窟(哭)”“万艳同杯(悲)”的交响曲的音调层层推进,最后形成了排山倒海的气势,震撼人心。“冷月葬花魂”,是这个悲剧的概括。有情之天下被吞噬了。

《红楼梦》的第三个层面,是《红楼梦》处处渗透着作家曹雪芹对整个人生的很深的感悟,一种哲理性的感悟、感兴、感叹。他引导读者去体验整个人生的某种意味。这就是《红楼梦》的意境。这是《红楼梦》意蕴中的哲理性(形而上)的层面,是一个最高的层面,也是一个不被人注意的层面。《红楼梦》的人生感表现为互相联系的两个方面,一个是对人生(生命)终极意义的追问,一个是对命运的体验和感叹。

以上是我对《红楼梦》的意蕴的一种很粗糙的阐释。《红楼梦》是说不完的,我们中国人对《红楼梦》的阐释,将会一代又一代地继续下去。

(摘编自叶朗《〈红楼梦〉的意蕴》)

24.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(2分)

A.因为对《红楼梦》的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不能穷尽其所有意蕴,所以它的意蕴极其广博丰富。

B.《红楼梦》描写了贾府内外部的经济关系、政治关系、社会关系,描绘了各式人物,在给读者展现了一个社会生活广阔的空间。

C.《红楼梦》的悲剧在于作者提出了一种自己的审美理想,而这种审美理想是在当时那种社会条件下可能会被毁灭的一个悲剧。

D.曹雪芹的审美理想继承了汤显祖的美学思想,两人的美学思想核心都是“情”字,都肯定“情”的价值,追求“情”的解放。

【答案】D

【解析】A选项颠倒因果,原文是“《红楼梦》的意蕴极其丰富,所以对它的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不可能穷尽它的全部的意蕴”。对比之后,选项的表述很显然是因果倒置了,因而不正确。

B选项偷换概念,迅速回到原文,定位信息区间,找到以下内容:“《红楼梦》描写了贾府内部和外部的经济关系、政治关系、家族关系,描绘了各种各样的人物,极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间。”对比信息,原文中说的是“家族关系”,选项中说的是“社会关系”,所表述的概念被偷换,因而不正确。有人可能会说,“家族关系是小概念,社会关系是大概念,社会关系包含家族关系”,这也只属于个人的主观推断,不属于客观的信息,这个推断也未必准确。筛选、理解基本信息,必须尊重原文,务必客观,切忌臆断。

C选项混淆时态,原文是“而这种审美理想在当时的社会条件下必然要被毁灭这么一个悲剧”,对比信息,原文中说的是“必然要”,选项中说的是“可能会”,选项所表述的内容时态混淆,因而不正确。

综上,此题选D。

25.下列对原文内容的概括和分析,观点不正确的一项是( )(2分)

A.《红楼梦》真实深刻地反映了社会生活的广阔空间,可见其在哲理层面达到了一定的高度。

B.汤显祖和曹雪芹的美学思想的核心冲破了古人对“情”的理解,体现了思想的进步性。

C.大观园是一个理想世界,但它的理想世界其实并不理想,不断受到周围恶浊世界的摧残。

D.《红楼梦》渗透着曹雪芹对人生终极意义的追问和对命运的感叹,这是它意蕴的哲理面。

【答案】A

【解析】选项A错在“可见其在哲理层面达到了一定的高度”上,理清文章层次后来看,根据原文第二段“《红楼梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态……极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间”,这是作者论述《红楼梦》的意蕴三个层面的第一个层面,而“哲理层面达到了一定的高度”是作者第五段才论述到的第三个层面,二者并无逻辑关系。

四、写作(本题共1小题,共40分)

26.阅读下面材料,按要求完成写作。

材料一 胡适先生说:“科学之最精神的处所,是抱定怀疑的态度。”

材料二 有人发抖音称小学语文教材拼音出错,误人子弟,“部编本”语文教材总主编温儒敏在微博上公开回应,称拼音没错,但确实读起来拗口,教材是公共知识产品,大家都可批评指正。

在这个文化多元的时代,如何看待质疑?你有怎样的思考?请结合上述材料,写一篇文章。

注意:①立意自定,角度自选,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于700字。④不得抄袭、套作。

【答案】【范文】

善疑方能进步

宋朝思想家张载曾说:“于不疑处有疑,方是进矣!”善疑方能进步。善疑,是科学发展的要求;善疑,是推进时代进步的动力;善疑,是青少年成长的基石。

善疑,是科学发展的要求。众所周知,伽利略是意大利伟大的物理学家,他开创了以实验事实为基础并具有严密逻辑体系和数学表述形式的近代科学,并推翻了以亚里士多德为旗号的禁锢僵化理论。伽利略对科学进步的贡献,有赖于他善疑的个性,否则他又怎么会从教堂里摇摆的大吊灯上得出自由落体理论呢?不仅仅是伽利略,还有牛顿、爱因斯坦这些杰出的科学家。因为他们都是善疑的并且站在了巨人的肩膀上,万有引力及相对论才能问世。就如费尔巴哈的名句一样:新知识是从怀疑中产生,与怀疑一道形成的。科学,也是从怀疑中逐步发展的。

善疑,是推进时代进步的动力。英国生物学家达尔文是近代生物科学的奠基者。他经过多年的观察、大胆的猜疑,收集了丰富的资料,做了千百次实验,写出了《物种起源》一书。此书的生物进化理论推翻了之前各种唯心的神造论和物种不变论。此书的出现,是生物学发展史上的一次革命,具有划时代的意义。但在此书出现之前,达尔文因提出这些观点,而遭到当时社会的激烈抨击,但他却依旧相信科学,并最终冲破谩骂声,把人类文明带进了一个新的世界。达尔文的故事给我们带来了这样一个启示:善于怀疑,才能使我们生存的时代多一些新的光彩。

善疑,是青少年成长的基石。著名画家齐白石曾感慨道:“学我者生,似我者死。”这句话意在鼓励年轻人打破陈规,奋发向上。中国的教育方式多囿于传统、死板,学生们只会照着课本学,极少有会摆脱课本,拓展到课本之外的。但如要立足于社会,必不可少的便是“鹤立鸡群”的能力。身为二十一世纪的青少年,我们更应该打破封建的陈规,勇于猜疑、大胆实践。有许许多多神秘的事物围绕在我们的身边,等待我们去发现。善于怀疑身边令人不解的东西,不仅仅会使自己更好地往前飞,而且会使祖国的未来变得更加辉煌!

古往今来,有成就的人无不得益于善疑精神。善疑,才会使我们、使科学、使社会得到更进一步的发展。

【解析】这是一道材料作文题。材料一中明确表明中心——“怀疑”是可贵的精神品质;材料二表明对问题有争议有怀疑时,应采取谨慎的态度来对待;题干中提问“如何看待质疑”,发问展现出辩证与思考,关注理性思维的阐发。

【参考立意】

从材料一中提炼,如“质疑是一种对科学的探索,而不是对科学的恐惧”“质疑使科学得以发展”等;从材料二中提炼,如“善疑”“质疑是谨慎思考后的提问,而不是冲动盲目的攻击”“质疑是对灵魂世界的检验”等;提炼出的立意都要从有利于社会发展的大局着眼,从有利于民族国家的历史发展的高度来认识,而不是汲汲于一己私利,仅仅从有利于自身的角度思考。

【点评】

文章首先运用引用论证表明中心论点“善疑方能进步”,其次采用并列分论式,提出三个分论点:善疑,是科学发展的要求;善疑,是推进时代进步的动力;善疑,是青少年成长的基石。最后总结,“古往今来,有成就的人无不得益于善疑精神”。思路清晰,环环相扣。

第8页

试卷第2页,总9页

试卷说明:

1.本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.在答题卡上准确填写班级、姓名和学号。

3.答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、语言文字运用(本题共16小题,共34分)

1.下列修辞判断不正确的一项是( )(2分)

A.陈春成的小说,如幽深的宫殿,殿门虚掩,静谧无人,但又别致精巧,璀璨奇丽。(比喻)

B.人生恰似爆米花,只有爆出来才有花一般的模样。(夸张)

C.秋风停止了奔跑,阳光也拉长了脸。(拟人)

D.过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(借代)

2.下列短语结构类型不同的一项是( )(2分)

A.亦真亦幻 奇幻色彩 想象奇特 笔触老练

B.展现魅力 彰显个性 攀登高峰 阅读古籍

C.丑恶至极 绚烂无比 白得吓人 动弹不得

D.文学评论 思想随笔 时间张力 叙事语言

3.下列语法知识判断错误的一项是( )(2分)

A.“睡眼惺忪,满脸疲态的你,不情愿地背着包,拖着慵懒灌铅的腿”这句的主干是“你背包,拖腿。”

B.“一米阳光”“交换资料”“开花结果”这三者的短语结构各不相同。

C.“力与美”“建立和巩固”“察言观色”这些并列短语都可以互相颠倒位置。

D.“我在书房用一下午的时光跟踪了一只蜗牛”这句中,“跟踪”是谓语。

4.下面句子中“快乐”充当的句子成分,依次判断正确的一项是( )(2分)

①我们的生活快乐。②他们生活得很快乐。③快乐总是短暂的。④快乐生活韵味长。

A.①谓语 ②补语 ③主语 ④定语

B.①谓语 ②宾语 ③主语 ④定语

C.①补语 ②谓语 ③主语 ④定语

D.①谓语 ②谓语 ③状语 ④主语

5.下列诗句中,“杨柳”这一意象不能反映离别之情的一句是( )(2分)

A.柳絮送人莺劝酒,去年今日别东都

B.水边杨柳曲尘丝,立马烦君折一枝

C.渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

D.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

6.下列四个选项中,流水蕴藉的意境色彩不同的一项是( )(2分)

A.繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

B.西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

C.芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

D.斜阳流水推篷坐,翠色随人欲上船。

7.下列短语归类错误的一项是( )(2分)

A.编剧技巧 录制课程 常见手法 马虎不得

B.坐姿端正 字迹清晰 语言生动 眼神犀利

C.水果鲜花 观察思考 聪明伶俐 千辛万苦

D.表扬学生 传播事件 认清真相 回顾历史

8.下列各组短语中全是并列关系的一组是( )(2分)

A.突飞猛进 垃圾分类 家庭和谐

B.一心一意 千军万马 左邻右舍

C.取得胜利 璀璨星空 安慰自己

D.迷惘焦虑 硕果累累 捧腹大笑

9.下列各项中分析不正确的一项是( )(2分)

教材终究是管中窥豹的指引,被选入教材,是一种客观上的“必读”;但未被选入教材,也绝不意味着“不必读”。把经典阅读当成一种习惯,或许也就没有必要那么纠结了。就好像前不久有专家解释,岳飞的《满江红》从未选入过中学教材,但这丝毫不会影响《满江红》的流行。

A.“未被”和“绝不”是状语。

B.“管中窥豹的指引”是偏正短语。

C.“就好像前不久有专家解释”是比喻句。

D.“岳飞的《满江红》从未选入过中学教材”中的“《满江红》”是主语。

“月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关,完成10-11题。

10.下列诗句中,“明月”这一意象不能反映古人羁旅行思的一句是( )(2分)

A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。

B.东峰下视南溟月,笑踏金波看海光。

C.晓随残月行,夕与新月宿。谁谓月无情,千里远相逐。

D.似璧悲三献,疑珠怯再投。能持千里意,来照楚乡愁。

11.“烟笼寒水月笼沙”描绘了一幅月光和雾气笼罩着寒水白沙的画面,渲染了朦胧清寒的意境。下列与月有关的诗句中,和其意境最为接近的一项是( )(2分)

A.秦时明月汉时关 B.尘中见月心亦闲

C.月落乌啼霜满天 D.云破月来花弄影

12.下列选项中不属于定语后置句的是( )(2分)

A.石之铿然有声者,所在皆是也 B.仰观宇宙之大,俯察品类之盛

C.军书十二卷,卷卷有爷名 D.然而不王者,未之有也

13.下列选项中属于宾语前置句的是( )(2分)

A.盲臣安敢戏其君 B.屠惧,投以骨

C.僵卧孤村不自哀 D.马之千里者

14.下列选项中不属于倒装句的是( )(2分)

A.大兄何见事之晚乎 B.之二虫又何知

C.四海之大,有几人欤 D.冰,水为之而寒于水

15.以“阅读好的书籍是有用的”为观点,两位同学做出了论证,你认为他们的思维存在什么问题?有什么改进的方法?(3分)

A:读好书很有用,比如我爸爸以前读过一本修摩托车的书,后来他就学会了修摩托车,给我们家赚了很多钱,让我们家实现了逆袭,所以,读书是非常有用的。

B:走遍世界也是阅读好的书籍,是一种更有用的读书,可以增长见识,开拓视野,提高人文素养。古人就很重视“行万里路”,可见,读书是有用的。

16.在推理小说或电影中,经常会出现这样的桥段:

房间里有一盏灯,是声控的,哪怕是很轻微的声响,它也会亮,楼下的门卫如果看到半夜里亮起了灯,一定会拿猎枪上来查看,然而,门外昨晚纹丝未动,而房间里的宝物被偷了,被警察抓住的这个人肯定不是罪犯,因为他这两天感冒发烧,一直咳嗽。

你认为这段话的推理有什么内在逻辑?(3分)

二、古代诗文阅读(本题共7小题,共22分)

(一)文言文阅读

阅读下面这篇文言文,完成下列小题。

苏秦者,东周洛阳人也。东事师于齐,而习之于鬼谷先生。

出游数岁,大困而归。兄弟嫂妹妻妾窃皆笑之,曰:“周人之俗治产业力工商,今子释本而事口舌,困,不亦宜乎!”苏秦闻之而惭,自伤,乃闭室不出,出其书遍观之。得周书《阴符》,伏而读之。期年,以出揣摩,曰:“此可以说当世之君矣。”求说周显王。显王左右素习知苏秦,皆少[注]之。弗信。乃西至秦,说惠王,弗用,乃东之赵,赵相奉阳君弗说之。去游燕,岁余而后得见……

(选自《史记·苏秦列传》)

[注]少:轻视,贬低。

17.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“数岁”意思是“多年”,“岁”与《河中石兽》“阅十余岁,僧募金重修”的“岁”字含义相同。

B.“期年”指“一年”,“期”与《陈太丘与友期行》“君与家君期日中”的“期”字含义相同。

C.“去游燕”指“离赵游历到燕国”,“去”与《岳阳楼记》“便有去国怀乡”的“去”字含义相同。

D.“事口舌”意思是“从事口舌之事”,“事”与《孙权劝学》“卿今当涂掌事”的“事”字含义不同。

阅读下面的材料,完成下列小题。

汉元年十月沛公兵遂先诸侯至霸上秦王子婴素车白马系颈以组封皇帝玺符节降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰:“始怀王遣我,固以能宽容;且人已服降,又杀之,不祥。”乃以秦王属吏,遂西入咸阳。欲止宫休舍,樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上。召诸县父老豪桀曰:“父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中。与父老约,法三章耳。”乃使人与秦吏行县乡邑,告谕之。秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费人。”人又益喜,唯恐沛公不为秦王。

或说沛公曰:“秦富十倍天下,地形强。今闻章邯降项羽,项羽乃号为雍王,王关中。今则来,沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关,无内诸侯军,稍征关中兵以自益,距之。”沛公然其计,从之。十一月中,项羽果率诸侯兵西,欲入关,关门闭。闻沛公已定关中,大怒,使黥布等攻破函谷关。十二月中,遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒,欲攻沛公,使人言项羽曰:“沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士,旦日合战。是时项羽兵四十万,号百万。沛公兵十万,号二十万,力不敌。会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽,项羽乃止。沛公从百馀骑,驱之鸿门,见谢项羽。项羽曰:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以生此!”沛公以樊哙、张良故,得解归。归,立诛曹无伤。

(选自《史记·高祖本纪》)

18.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

B.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

C.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

D.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

19.下列对文中字词及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“乃以秦王属吏”中的“属”与“属予作文以记之”(《岳阳楼记》)的“属”意思相同的。

B.“稍征关中兵以自益”中的“以”与“以光先帝遗德”(《出师表》)中虚词“以”的意思和用法是相同的。

C.“亚父”犹言“仲父”,表示仅次于父亲。对年长者的尊敬称呼。

D.“不然,籍何以生此!”与“何陋之有”(《陋室铭》)句式相同,都是宾语前置。

20.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(2分)

A.沛公刘邦宽容仁厚,有的将领劝说他杀秦王,沛公认为人家已经投降,还杀掉人家,是不仁厚、不吉祥的。

B.沛公刘邦深得人心。与老百姓约法三章,向民众讲明情况,百姓争着送来牛羊酒食,慰劳士兵。

C.秦将章邯投降项羽,项羽给他的封号是雍王,项羽想在关中称王,这对沛公刘邦形成威胁。

D.项羽听说沛公已经平定了关中,非常恼火,就派黥布等攻克了函谷关。十二月中旬,到达戏水。

21.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。

②会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽。

(二)古代诗歌阅读

仔细阅读下面的这首诗歌,完成下列小题。

登金陵凤凰台

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

22.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.凤凰是一种祥瑞,当年凤凰来游象征着王朝的兴盛,而“如今”凤去台空,写六朝的繁华一去不复返。

B.李白的这首诗写景物山水相衬,颜色青白相衬,三山若隐若现,白鹭洲中分秦淮河的壮丽景象,气势磅礴。

C.本诗抒发了李白独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

D.首联咏身之所在的凤凰台,颔联环顾台之所在的金陵城,颈联放眼城外的江天,结联遥望西北天际:层次非常清晰。

23.请结合全诗分析“长安不见使人愁”中“愁”的具体原因。(6分)

三、现代文阅读(本题共2小题,共4分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

《红楼梦》的意蕴极其丰富,所以对它的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不可能穷尽它的全部的意蕴,因此对它的解释就可以无限地继续下去。我认为《红楼梦》的意蕴大致可以分析为三个层面。

第一个层面,就是《红楼梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态。《红楼梦》描写了贾府内部和外部的经济关系、政治关系、家族关系,描绘了各种各样的人物,极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间。这样的小说过去是没有的。

第二个层面就是《红楼梦》的悲剧性。《红楼梦》是一部伟大的悲剧,但是《红楼梦》的悲剧性究竟在哪里,大家有不同的看法。我认为《红楼梦》的悲剧性并不在于贵族家庭衰亡的悲剧,也不仅仅在于贾宝玉、林黛玉两个人的爱情的悲剧;《红楼梦》的悲剧在于作者提出一种审美理想,而这种审美理想在当时的社会条件下必然要被毁灭这么一个悲剧。

什么是曹雪芹的审美理想?这要联系到明代大戏剧家汤显祖。汤显祖的美学思想的核心是一个“情”字。汤显祖讲的“情”,和古人讲的“情”,内涵有所不同。它包含有突破封建社会传统观念的内容,就是追求人性解放。他写了《牡丹亭》,塑造了一个“有情人”的典型——杜丽娘。曹雪芹深受汤显祖的影响,美学思想的核心也是一个“情”字。他的审美理想也是肯定“情”的价值,追求“情”的解放。曹雪芹自己在《红楼梦》开头就说过,这本书“大旨谈情”。曹雪芹就虚构了、创造了一个“有情之天下”,就是大观园。

大观园是一个理想世界,也就是“太虚幻境”。“太虚幻境”是一个“清净女儿之境”。但是这个理想世界,被周围的恶浊的世界所包围,不断受到打击和摧残。林黛玉的两句诗“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”,不仅是写她个人的遭遇和命运,而且是写所有有情人和整个有情之天下的遭遇和命运。在当时的社会,“情”是一种罪恶。贾宝玉被贾政一顿毒打,差一点打死,大观园的少女也一个一个走向毁灭:金钏投井,晴雯屈死,司棋撞墙,芳官出家,鸳鸯上吊,尤二姐吞金,尤三姐自刎,直到黛玉泪尽而逝,这个“千红一窟(哭)”“万艳同杯(悲)”的交响曲的音调层层推进,最后形成了排山倒海的气势,震撼人心。“冷月葬花魂”,是这个悲剧的概括。有情之天下被吞噬了。

《红楼梦》的第三个层面,是《红楼梦》处处渗透着作家曹雪芹对整个人生的很深的感悟,一种哲理性的感悟、感兴、感叹。他引导读者去体验整个人生的某种意味。这就是《红楼梦》的意境。这是《红楼梦》意蕴中的哲理性(形而上)的层面,是一个最高的层面,也是一个不被人注意的层面。《红楼梦》的人生感表现为互相联系的两个方面,一个是对人生(生命)终极意义的追问,一个是对命运的体验和感叹。

以上是我对《红楼梦》的意蕴的一种很粗糙的阐释。《红楼梦》是说不完的,我们中国人对《红楼梦》的阐释,将会一代又一代地继续下去。

(摘编自叶朗《〈红楼梦〉的意蕴》)

24.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(2分)

A.因为对《红楼梦》的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不能穷尽其所有意蕴,所以它的意蕴极其广博丰富。

B.《红楼梦》描写了贾府内外部的经济关系、政治关系、社会关系,描绘了各式人物,在给读者展现了一个社会生活广阔的空间。

C.《红楼梦》的悲剧在于作者提出了一种自己的审美理想,而这种审美理想是在当时那种社会条件下可能会被毁灭的一个悲剧。

D.曹雪芹的审美理想继承了汤显祖的美学思想,两人的美学思想核心都是“情”字,都肯定“情”的价值,追求“情”的解放。

25.下列对原文内容的概括和分析,观点不正确的一项是( )(2分)

A.《红楼梦》真实深刻地反映了社会生活的广阔空间,可见其在哲理层面达到了一定的高度。

B.汤显祖和曹雪芹的美学思想的核心冲破了古人对“情”的理解,体现了思想的进步性。

C.大观园是一个理想世界,但它的理想世界其实并不理想,不断受到周围恶浊世界的摧残。

D.《红楼梦》渗透着曹雪芹对人生终极意义的追问和对命运的感叹,这是它意蕴的哲理面。

四、写作(本题共1小题,共40分)

26.阅读下面材料,按要求完成写作。

材料一 胡适先生说:“科学之最精神的处所,是抱定怀疑的态度。”

材料二 有人发抖音称小学语文教材拼音出错,误人子弟,“部编本”语文教材总主编温儒敏在微博上公开回应,称拼音没错,但确实读起来拗口,教材是公共知识产品,大家都可批评指正。

在这个文化多元的时代,如何看待质疑?你有怎样的思考?请结合上述材料,写一篇文章。

注意:①立意自定,角度自选,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于700字。④不得抄袭、套作。

2023级新高一学生学科素养测试卷答案(语文)

试卷说明:

1.本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.在答题卡上准确填写班级、姓名和学号。

3.答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、语言文字运用(本题共16小题,共34分)

1.下列修辞判断不正确的一项是( )(2分)

A.陈春成的小说,如幽深的宫殿,殿门虚掩,静谧无人,但又别致精巧,璀璨奇丽。(比喻)

B.人生恰似爆米花,只有爆出来才有花一般的模样。(夸张)

C.秋风停止了奔跑,阳光也拉长了脸。(拟人)

D.过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(借代)

【答案】B

【解析】B选项是比喻,将人生的高光时刻比作爆米花的爆花瞬间,不是夸张。

2.下列短语结构类型不同的一项是( )(2分)

A.亦真亦幻 奇幻色彩 想象奇特 笔触老练

B.展现魅力 彰显个性 攀登高峰 阅读古籍

C.丑恶至极 绚烂无比 白得吓人 动弹不得

D.文学评论 思想随笔 时间张力 叙事语言

【答案】A

【解析】A选项的“亦真亦幻”是并列短语,“奇幻色彩”是偏正短语,“想象奇特”和“笔触老练”是主谓短语;

B选项全部是动宾短语;C选项全部是动补短语;D选项全部是偏正短语。

3.下列语法知识判断错误的一项是( )(2分)

A.“睡眼惺忪,满脸疲态的你,不情愿地背着包,拖着慵懒灌铅的腿”这句的主干是“你背包,拖腿。”

B.“一米阳光”“交换资料”“开花结果”这三者的短语结构各不相同。

C.“力与美”“建立和巩固”“察言观色”这些并列短语都可以互相颠倒位置。

D.“我在书房用一下午的时光跟踪了一只蜗牛”这句中,“跟踪”是谓语。

【答案】C

【解析】“建立和巩固”是逻辑顺序,不能颠倒位置;“察言观色”是固定表达,语言习惯如此,也不能颠倒位置。

A选项,分析句子成分,“睡眼惺忪、满脸疲态”修饰主语“你”,为定语成分,提取主干时可不保留;“不情愿地”修饰谓语“背”,为状语成分,不保留;“慵懒灌铅”修饰宾语“腿”,为定语成分,不保留。所以这句话的句子主干是“你背包、拖腿”。

B选项,“一米阳光”为偏正短语,“交换资料”为动宾短语,“开花结果”为并列短语,三者均不相同。

D选项,分析句子成分,“我”是主语,“在书房”“用一下午的时光”为状语,修饰谓语“跟踪”,“一只”作定语,修饰宾语“蜗牛”。

4.下面句子中“快乐”充当的句子成分,依次判断正确的一项是( )(2分)

①我们的生活快乐。②他们生活得很快乐。③快乐总是短暂的。④快乐生活韵味长。

A.①谓语 ②补语 ③主语 ④定语

B.①谓语 ②宾语 ③主语 ④定语

C.①补语 ②谓语 ③主语 ④定语

D.①谓语 ②谓语 ③状语 ④主语

【答案】A

【解析】先为句子划分成分:①(我们)的生活||快乐。②他们||生活得〈很快乐〉。③快乐||[总]是短暂的。④(快乐)生活||韵味长。

由此可知,①中“快乐”是谓语,陈述主语“生活”的状态;②中“快乐”在“生活”谓语之后,由“得”连接,是典型的补语;③和④虽然“快乐”都在句首,但在③中直接作主语,在④中作定语修饰“生活”。综上选A。

5.下列诗句中,“杨柳”这一意象不能反映离别之情的一句是( )(2分)

A.柳絮送人莺劝酒,去年今日别东都

B.水边杨柳曲尘丝,立马烦君折一枝

C.渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

D.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

【答案】D

【解析】D选项无送别之意,诗中描写了在春风吹拂下,二月的柳叶纤细柔嫩,婀娜多姿,侧面写出了早春的盎然生机和诗人对春天来临的喜悦之情。

6.下列四个选项中,流水蕴藉的意境色彩不同的一项是( )(2分)

A.繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

B.西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

C.芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

D.斜阳流水推篷坐,翠色随人欲上船。

【答案】A

【解析】A句流水无情地流淌,如茵的春草年年生绿,蕴含了作者对世事沧桑的忧伤之情,意境蕴含的感彩是忧郁低沉的;

BCD句都是赞美春色的喜悦之情,意境蕴含的感彩是昂扬向上的。

故选A。

7.下列短语归类错误的一项是( )(2分)

A.编剧技巧 录制课程 常见手法 马虎不得

B.坐姿端正 字迹清晰 语言生动 眼神犀利

C.水果鲜花 观察思考 聪明伶俐 千辛万苦

D.表扬学生 传播事件 认清真相 回顾历史

【答案】A

【解析】A选项中“编剧技巧”和“常见手法”是偏正短语,“录制课程”是动宾短语,“马虎不得”是动补短语。

B选项全部是主谓短语,C选项全部是并列短语,D选项全部是动宾短语。

故选A。

8.下列各组短语中全是并列关系的一组是( )(2分)

A.突飞猛进 垃圾分类 家庭和谐

B.一心一意 千军万马 左邻右舍

C.取得胜利 璀璨星空 安慰自己

D.迷惘焦虑 硕果累累 捧腹大笑

【答案】B

【解析】A选项中“突飞猛进”是并列短语,其他是主谓短语;

C选项中“璀璨星空”是偏正短语,其他是动宾短语;

D选项中“迷惘焦虑”是并列短语,“硕果累累”是主谓短语,“捧腹大笑”是偏正短语。

故选B。

9.下列各项中分析不正确的一项是( )(2分)

教材终究是管中窥豹的指引,被选入教材,是一种客观上的“必读”;但未被选入教材,也绝不意味着“不必读”。把经典阅读当成一种习惯,或许也就没有必要那么纠结了。就好像前不久有专家解释,岳飞的《满江红》从未选入过中学教材,但这丝毫不会影响《满江红》的流行。

A.“未被”和“绝不”是状语。

B.“管中窥豹的指引”是偏正短语。

C.“就好像前不久有专家解释”是比喻句。

D.“岳飞的《满江红》从未选入过中学教材”中的“《满江红》”是主语。

【答案】C

【解析】C选项的“好像”不是比喻词,句中是用好像来举个例子。

“月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关,完成10-11题。

10.下列诗句中,“明月”这一意象不能反映古人羁旅行思的一句是( )(2分)

A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。

B.东峰下视南溟月,笑踏金波看海光。

C.晓随残月行,夕与新月宿。谁谓月无情,千里远相逐。

D.似璧悲三献,疑珠怯再投。能持千里意,来照楚乡愁。

【答案】B

【解析】A项,“霜影”即喻指月亮,“羁人独向隅”写出因月感思的羁旅孤独;

B项写海月相映的美景,“笑”字写出作者望月的愉悦心境;

C项写月亮陪伴游子晓行夕宿,写羁旅之行状;

D项“璧”“珠”都是喻指月亮,写月亮能知游子千里漂泊的孤独,照见他们内心的愁苦。

综上可知,选B。

11.“烟笼寒水月笼沙”描绘了一幅月光和雾气笼罩着寒水白沙的画面,渲染了朦胧清寒的意境。下列与月有关的诗句中,和其意境最为接近的一项是( )(2分)

A.秦时明月汉时关 B.尘中见月心亦闲

C.月落乌啼霜满天 D.云破月来花弄影

【答案】C

【解析】A句展现了时空辽远阔大的意境;

B句,月与繁忙尘世相对,营造了轻松闲适的意境氛围;

C句则营造了寂静清寒的氛围,和例句接近;

D句富有动态,将意象拟人化,展现了清新可人的意境特点。

12.下列选项中不属于定语后置句的是( )(2分)

A.石之铿然有声者,所在皆是也 B.仰观宇宙之大,俯察品类之盛

C.军书十二卷,卷卷有爷名 D.然而不王者,未之有也

【答案】D

【解析】D选项是宾语前置句,“未之有”正确的语序是“未有之”,是典型的“否定词+宾语(代词)+动词”的宾语前置句。

A选项,“铿然有声之石”,“铿然有声”修饰“石”,为定语;

B选项,“仰观大之宇宙”“俯察盛之品类”,“大”“盛”分别修饰“宇宙”“品类”;

C选项,“十二卷军书”,量词“十二卷”修饰名词“军书”,在句中作定语。

13.下列选项中属于宾语前置句的是( )(2分)

A.盲臣安敢戏其君 B.屠惧,投以骨

C.僵卧孤村不自哀 D.马之千里者

【答案】C

【解析】A选项不属于任何特殊句式,B选项是状语后置句,“投以骨”正确的语序是“以骨投”,C选项是宾语前置句,“僵卧孤村不自哀”正确的语序是“僵卧孤村不哀自”,D选项是定语后置句,“马之千里者”正确的语序是“千里之马者”。

14.下列选项中不属于倒装句的是( )(2分)

A.大兄何见事之晚乎 B.之二虫又何知

C.四海之大,有几人欤 D.冰,水为之而寒于水

【答案】A

【解析】B选项是宾语前置句,“之二虫又何知”正确的语序是“之二虫又知何”,C选项是定语后置句,“四海之大”正确的语序是“大之四海”,D选项是状语后置句,“寒于水”正确的语序是“于水寒”。

15.以“阅读好的书籍是有用的”为观点,两位同学做出了论证,你认为他们的思维存在什么问题?有什么改进的方法?(3分)

A:读好书很有用,比如我爸爸以前读过一本修摩托车的书,后来他就学会了修摩托车,给我们家赚了很多钱,让我们家实现了逆袭,所以,读书是非常有用的。

B:走遍世界也是阅读好的书籍,是一种更有用的读书,可以增长见识,开拓视野,提高人文素养。古人就很重视“行万里路”,可见,读书是有用的。

【答案】两人的思维都存在一定问题。

A看似在论证“读好书很有用”,但他着眼于“读修理摩托车的书”,思路是“读实用的书——学实用的技术——赚钱逆袭”,论证的起点是“读好书”的内涵,A显然把“读好书”的内涵变得狭窄了,这里的“读好书”显然不只局限于读“实用的、能够赚钱的书”。

B同样看似在论证“读好书很有用”,但他把“读好书”的外延搞错了,如果“行万里路”“走遍世界”也是“读书”的外延,那么“所有能够帮助自己获取知识的事情(如看电影、听音乐)”也可以被称作“读书”了,这样一来,整个论证思路就完全混乱、毫无界限了。

论证的起点是合理地定义我们要论证的“概念”,不能随意缩小内涵或扩大外延,基于“阅读好的书籍是有用的”这个观点,我们可以更合理地把“读好书”定义为“阅读经典的、有实用价值、文化价值、精神价值的书籍”。这样才有利于进一步的论证。

【解析】本题考查学生论证分析的能力。根据题干可知,需分析两位同学的论证过程与论点是否一致,论证思路是否清晰、符合逻辑,能否通过论证过程推导出结论。

16.在推理小说或电影中,经常会出现这样的桥段:

房间里有一盏灯,是声控的,哪怕是很轻微的声响,它也会亮,楼下的门卫如果看到半夜里亮起了灯,一定会拿猎枪上来查看,然而,门外昨晚纹丝未动,而房间里的宝物被偷了,被警察抓住的这个人肯定不是罪犯,因为他这两天感冒发烧,一直咳嗽。

你认为这段话的推理有什么内在逻辑?(3分)

【答案】门卫如果看到灯亮,一定会上来,他没有上来,说明灯没亮;灯如果遇到声音一定会亮,所以案发当晚没有任何声音;那个人一直咳嗽,如果他是小偷,一定会发出声音导致灯亮,所以他不是罪犯。

在这里,“灯遇到声音会亮,门卫看到灯亮就会上来”是既定的前提,而“灯没有亮、门卫没有动、那个人有咳嗽”是既定事实(事实论据),“前提+事实论据”得出了结论“那人不是小偷”。

【解析】本题考查学生逻辑推理的能力。需根据基本的逻辑方法,学习辨析逻辑错误,进行简单的逻辑推理,并运用逻辑方法来构建并完善论证。本题需重点关注“前提”和“事实论据”,以此推导出结论。

二、古代诗文阅读(本题共7小题,共22分)

(一)文言文阅读

阅读下面这篇文言文,完成下列小题。

苏秦者,东周洛阳人也。东事师于齐,而习之于鬼谷先生。

出游数岁,大困而归。兄弟嫂妹妻妾窃皆笑之,曰:“周人之俗治产业力工商,今子释本而事口舌,困,不亦宜乎!”苏秦闻之而惭,自伤,乃闭室不出,出其书遍观之。得周书《阴符》,伏而读之。期年,以出揣摩,曰:“此可以说当世之君矣。”求说周显王。显王左右素习知苏秦,皆少[注]之。弗信。乃西至秦,说惠王,弗用,乃东之赵,赵相奉阳君弗说之。去游燕,岁余而后得见……

(选自《史记·苏秦列传》)

[注]少:轻视,贬低。

17.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“数岁”意思是“多年”,“岁”与《河中石兽》“阅十余岁,僧募金重修”的“岁”字含义相同。

B.“期年”指“一年”,“期”与《陈太丘与友期行》“君与家君期日中”的“期”字含义相同。

C.“去游燕”指“离赵游历到燕国”,“去”与《岳阳楼记》“便有去国怀乡”的“去”字含义相同。

D.“事口舌”意思是“从事口舌之事”,“事”与《孙权劝学》“卿今当涂掌事”的“事”字含义不同。

【答案】B

【解析】运用语法推断法,“君与家君期日中”的“期”在谓语的位置上,此处作动词,译为“约定”;此外联系初中所学的课文《陈太丘与友期行》,也可知是“约定”的意思;还可以运用联想推断法,联系所学的成语“不期而遇”中的“期”,不难判断是“约定”的意思。而“期年”的“期”是“周年或满一定的时期”的意思,所以二者含义并不相同,选B。A选项均为“年”的意思,C选项均为“离开”的意思,D选项前者为“从事”的意思,后者为“事务”的意思。

阅读下面的材料,完成下列小题。

汉元年十月沛公兵遂先诸侯至霸上秦王子婴素车白马系颈以组封皇帝玺符节降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰:“始怀王遣我,固以能宽容;且人已服降,又杀之,不祥。”乃以秦王属吏,遂西入咸阳。欲止宫休舍,樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上。召诸县父老豪桀曰:“父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中。与父老约,法三章耳。”乃使人与秦吏行县乡邑,告谕之。秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费人。”人又益喜,唯恐沛公不为秦王。

或说沛公曰:“秦富十倍天下,地形强。今闻章邯降项羽,项羽乃号为雍王,王关中。今则来,沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关,无内诸侯军,稍征关中兵以自益,距之。”沛公然其计,从之。十一月中,项羽果率诸侯兵西,欲入关,关门闭。闻沛公已定关中,大怒,使黥布等攻破函谷关。十二月中,遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒,欲攻沛公,使人言项羽曰:“沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士,旦日合战。是时项羽兵四十万,号百万。沛公兵十万,号二十万,力不敌。会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽,项羽乃止。沛公从百馀骑,驱之鸿门,见谢项羽。项羽曰:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以生此!”沛公以樊哙、张良故,得解归。归,立诛曹无伤。

(选自《史记·高祖本纪》)

18.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

B.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

C.汉元年十月/沛公兵遂先/诸侯至霸上/秦王子婴素车白马/系颈以组/封皇帝玺符节/降轵道旁

D.汉元年十月/沛公兵遂先诸侯至霸上/秦王子婴素车白马系颈/以组封皇帝玺符节/降轵道旁

【答案】B

【解析】“至霸上”做“沛公兵”的谓语,中间不能断开,排除AC;素车白马是名词活用为动词,作秦王子婴的谓语,马后面应断开,排除D。原句翻译:汉元年十月,沛公的军队在各路诸侯中最先到达霸上。秦王子婴驾着白车白马,用丝绳系着脖子,封好皇帝的御玺和符节,在轵道旁投降。根据句意选B。

19.下列对文中字词及相关内容的解说,不正确的一项是( )(2分)

A.“乃以秦王属吏”中的“属”与“属予作文以记之”(《岳阳楼记》)的“属”意思相同的。

B.“稍征关中兵以自益”中的“以”与“以光先帝遗德”(《出师表》)中虚词“以”的意思和用法是相同的。

C.“亚父”犹言“仲父”,表示仅次于父亲。对年长者的尊敬称呼。

D.“不然,籍何以生此!”与“何陋之有”(《陋室铭》)句式相同,都是宾语前置。

【答案】A

【解析】A项前一个“属”是交付、委托之意,后一个是嘱托、嘱咐之意;B项“以”表目的,翻译为“来”“用来”;D都是宾语前置。

20.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(2分)

A.沛公刘邦宽容仁厚,有的将领劝说他杀秦王,沛公认为人家已经投降,还杀掉人家,是不仁厚、不吉祥的。

B.沛公刘邦深得人心。与老百姓约法三章,向民众讲明情况,百姓争着送来牛羊酒食,慰劳士兵。

C.秦将章邯投降项羽,项羽给他的封号是雍王,项羽想在关中称王,这对沛公刘邦形成威胁。

D.项羽听说沛公已经平定了关中,非常恼火,就派黥布等攻克了函谷关。十二月中旬,到达戏水。

【答案】C

【解析】C选项“项羽想在关中称王”错误,章邯在汉中称王。

21.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①沛公欲王关中,令子婴为相,珍宝尽有之。

②会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽。

【答案】①沛公想在关中称王,让子婴担任宰相,把秦宫所有的珍宝都据为己有。(王:称王,做王;为:担任;尽:全、都,各1分。)

②恰好项伯要救张良,连夜来沛公军营见张良,因而用言辞向项羽解释。(会:正赶上、恰好;活“使……活”、救;谕:使明白,晓谕,各1分。)

【解析】【参考译文】

汉元年(前206)十月,沛公的军队在各路诸侯中最先到达霸上。秦王子婴驾着白车白马,用丝绳系着脖子,封好皇帝的御玺和符节,在轵道旁投降。将领们有的说应该杀掉秦王。沛公说:“当初怀王派我攻关中,本来就是认为我能宽厚容人;再说人家已经投降了,又杀掉人家,这么做不吉祥。”于是把秦王交付给主管官吏,就向西进入咸阳。沛公想留在秦宫中休息,樊哙、张良劝阻,这才下令把秦宫中的贵重宝器财物和库府都封好,然后退回来驻扎在霸上。沛公召来各县的父老和有才德有名望的人,对他们说:“父老们苦于秦朝的苛虐法令已经很久了,批评朝政得失的要灭族,相聚谈话的要处以死刑,我和诸侯们约定,谁首先进入关中就在这里做王,所以我应当在关中称王。现在我和父老们约法三章,随即派人和秦朝的官吏一起到各县镇乡村去巡视。向民众讲明情况。秦地的百姓都非常喜悦,争着送来牛羊酒食,慰劳士兵。沛公推让不肯接受,说:“仓库里的粮食很多,并不缺乏,不想让大家破费。”人们更加高兴,唯恐沛公不在关中做秦王。

有人游说沛公说:“秦地的富足是其它地区的十倍,地理形势又好。现在听说章邯投降项羽,项羽给他的封号是雍王,在关中称王。如今要是他来了,沛公您恐怕就不能拥有这个地方了。可以赶快派军队守住函谷关,不要让诸侯军进来。并且逐步征集关中的兵卒,加强自己的实力,以便抵抗他们。”沛公认为他的话有道理,就依从了他的计策。十一月中旬,项羽果然率领诸侯军西进,想要进入函谷关。可是关门闭着。项羽听说沛公已经平定了关中,非常恼火,就派黥布等攻克了函谷关。十二月中旬,到达戏水。沛公的左司马曹无伤听说项羽发怒,想要攻打沛公,就派人去对项羽说:“沛公要在关中称王,让秦王子婴做丞相,把秦宫所有的珍宝都据为己有。“曹无伤想借此求得项羽的封赏。亚父范增劝说项羽攻打沛公,项羽正在犒劳将士,准备次日和沛公会战。这时项羽的兵力有四十万,号称百万;沛公的兵力有十万,号称二十万,实力抵不过项羽。恰巧项伯要救张良,连夜来沛公军营见张良,因而有机会用言辞向项羽解释,项羽这才作罢。次日沛公带了百余名随从骑兵,驱马来到鸿门见项羽,向他道歉。项羽说:“这是沛公左司马曹无伤说的,不然我怎么会这样呢?””沛公因为是带着樊哙、张良去的,才得以脱身返回。回到军营,立即杀了曹无伤。

(二)古代诗歌阅读

仔细阅读下面的这首诗歌,完成下列小题。

登金陵凤凰台

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

22.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.凤凰是一种祥瑞,当年凤凰来游象征着王朝的兴盛,而“如今”凤去台空,写六朝的繁华一去不复返。

B.李白的这首诗写景物山水相衬,颜色青白相衬,三山若隐若现,白鹭洲中分秦淮河的壮丽景象,气势磅礴。

C.本诗抒发了李白独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

D.首联咏身之所在的凤凰台,颔联环顾台之所在的金陵城,颈联放眼城外的江天,结联遥望西北天际:层次非常清晰。

【答案】B

【解析】“颜色青白相衬”错误。颈联“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”,没有颜色的相衬,错误理解诗意。

23.请结合全诗分析“长安不见使人愁”中“愁”的具体原因。(6分)

【答案】①因世事无常,繁华难再而愁;②因君王为奸邪所蒙蔽,奸邪为非作歹,为国事而愁;③因贤者包括自己得不到重用,报国无门而愁。(每点1分,结合诗句分析1分,其他答案言之有理可酌情给分)

【解析】“凤去台空”写六朝繁华不再,“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,该句道出了吴国昔日繁华的宫廷已经荒芜,东晋的一代风流人物也早已进入坟墓,写世事无常,人事变迁。长安是朝廷的所在,日是帝王的象征。李白写“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”,旨在暗示皇帝被奸邪包围,而自己报国无门。

三、现代文阅读(本题共2小题,共4分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

《红楼梦》的意蕴极其丰富,所以对它的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不可能穷尽它的全部的意蕴,因此对它的解释就可以无限地继续下去。我认为《红楼梦》的意蕴大致可以分析为三个层面。

第一个层面,就是《红楼梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态。《红楼梦》描写了贾府内部和外部的经济关系、政治关系、家族关系,描绘了各种各样的人物,极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间。这样的小说过去是没有的。

第二个层面就是《红楼梦》的悲剧性。《红楼梦》是一部伟大的悲剧,但是《红楼梦》的悲剧性究竟在哪里,大家有不同的看法。我认为《红楼梦》的悲剧性并不在于贵族家庭衰亡的悲剧,也不仅仅在于贾宝玉、林黛玉两个人的爱情的悲剧;《红楼梦》的悲剧在于作者提出一种审美理想,而这种审美理想在当时的社会条件下必然要被毁灭这么一个悲剧。

什么是曹雪芹的审美理想?这要联系到明代大戏剧家汤显祖。汤显祖的美学思想的核心是一个“情”字。汤显祖讲的“情”,和古人讲的“情”,内涵有所不同。它包含有突破封建社会传统观念的内容,就是追求人性解放。他写了《牡丹亭》,塑造了一个“有情人”的典型——杜丽娘。曹雪芹深受汤显祖的影响,美学思想的核心也是一个“情”字。他的审美理想也是肯定“情”的价值,追求“情”的解放。曹雪芹自己在《红楼梦》开头就说过,这本书“大旨谈情”。曹雪芹就虚构了、创造了一个“有情之天下”,就是大观园。

大观园是一个理想世界,也就是“太虚幻境”。“太虚幻境”是一个“清净女儿之境”。但是这个理想世界,被周围的恶浊的世界所包围,不断受到打击和摧残。林黛玉的两句诗“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”,不仅是写她个人的遭遇和命运,而且是写所有有情人和整个有情之天下的遭遇和命运。在当时的社会,“情”是一种罪恶。贾宝玉被贾政一顿毒打,差一点打死,大观园的少女也一个一个走向毁灭:金钏投井,晴雯屈死,司棋撞墙,芳官出家,鸳鸯上吊,尤二姐吞金,尤三姐自刎,直到黛玉泪尽而逝,这个“千红一窟(哭)”“万艳同杯(悲)”的交响曲的音调层层推进,最后形成了排山倒海的气势,震撼人心。“冷月葬花魂”,是这个悲剧的概括。有情之天下被吞噬了。

《红楼梦》的第三个层面,是《红楼梦》处处渗透着作家曹雪芹对整个人生的很深的感悟,一种哲理性的感悟、感兴、感叹。他引导读者去体验整个人生的某种意味。这就是《红楼梦》的意境。这是《红楼梦》意蕴中的哲理性(形而上)的层面,是一个最高的层面,也是一个不被人注意的层面。《红楼梦》的人生感表现为互相联系的两个方面,一个是对人生(生命)终极意义的追问,一个是对命运的体验和感叹。

以上是我对《红楼梦》的意蕴的一种很粗糙的阐释。《红楼梦》是说不完的,我们中国人对《红楼梦》的阐释,将会一代又一代地继续下去。

(摘编自叶朗《〈红楼梦〉的意蕴》)

24.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(2分)

A.因为对《红楼梦》的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不能穷尽其所有意蕴,所以它的意蕴极其广博丰富。

B.《红楼梦》描写了贾府内外部的经济关系、政治关系、社会关系,描绘了各式人物,在给读者展现了一个社会生活广阔的空间。

C.《红楼梦》的悲剧在于作者提出了一种自己的审美理想,而这种审美理想是在当时那种社会条件下可能会被毁灭的一个悲剧。

D.曹雪芹的审美理想继承了汤显祖的美学思想,两人的美学思想核心都是“情”字,都肯定“情”的价值,追求“情”的解放。

【答案】D

【解析】A选项颠倒因果,原文是“《红楼梦》的意蕴极其丰富,所以对它的解释往往只能照亮它的某一个侧面,而不可能穷尽它的全部的意蕴”。对比之后,选项的表述很显然是因果倒置了,因而不正确。

B选项偷换概念,迅速回到原文,定位信息区间,找到以下内容:“《红楼梦》描写了贾府内部和外部的经济关系、政治关系、家族关系,描绘了各种各样的人物,极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间。”对比信息,原文中说的是“家族关系”,选项中说的是“社会关系”,所表述的概念被偷换,因而不正确。有人可能会说,“家族关系是小概念,社会关系是大概念,社会关系包含家族关系”,这也只属于个人的主观推断,不属于客观的信息,这个推断也未必准确。筛选、理解基本信息,必须尊重原文,务必客观,切忌臆断。

C选项混淆时态,原文是“而这种审美理想在当时的社会条件下必然要被毁灭这么一个悲剧”,对比信息,原文中说的是“必然要”,选项中说的是“可能会”,选项所表述的内容时态混淆,因而不正确。

综上,此题选D。

25.下列对原文内容的概括和分析,观点不正确的一项是( )(2分)

A.《红楼梦》真实深刻地反映了社会生活的广阔空间,可见其在哲理层面达到了一定的高度。

B.汤显祖和曹雪芹的美学思想的核心冲破了古人对“情”的理解,体现了思想的进步性。

C.大观园是一个理想世界,但它的理想世界其实并不理想,不断受到周围恶浊世界的摧残。

D.《红楼梦》渗透着曹雪芹对人生终极意义的追问和对命运的感叹,这是它意蕴的哲理面。

【答案】A

【解析】选项A错在“可见其在哲理层面达到了一定的高度”上,理清文章层次后来看,根据原文第二段“《红楼梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态……极其真实、深刻地在读者面前展现了一个社会生活广阔的空间”,这是作者论述《红楼梦》的意蕴三个层面的第一个层面,而“哲理层面达到了一定的高度”是作者第五段才论述到的第三个层面,二者并无逻辑关系。

四、写作(本题共1小题,共40分)

26.阅读下面材料,按要求完成写作。

材料一 胡适先生说:“科学之最精神的处所,是抱定怀疑的态度。”

材料二 有人发抖音称小学语文教材拼音出错,误人子弟,“部编本”语文教材总主编温儒敏在微博上公开回应,称拼音没错,但确实读起来拗口,教材是公共知识产品,大家都可批评指正。

在这个文化多元的时代,如何看待质疑?你有怎样的思考?请结合上述材料,写一篇文章。

注意:①立意自定,角度自选,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于700字。④不得抄袭、套作。

【答案】【范文】

善疑方能进步

宋朝思想家张载曾说:“于不疑处有疑,方是进矣!”善疑方能进步。善疑,是科学发展的要求;善疑,是推进时代进步的动力;善疑,是青少年成长的基石。

善疑,是科学发展的要求。众所周知,伽利略是意大利伟大的物理学家,他开创了以实验事实为基础并具有严密逻辑体系和数学表述形式的近代科学,并推翻了以亚里士多德为旗号的禁锢僵化理论。伽利略对科学进步的贡献,有赖于他善疑的个性,否则他又怎么会从教堂里摇摆的大吊灯上得出自由落体理论呢?不仅仅是伽利略,还有牛顿、爱因斯坦这些杰出的科学家。因为他们都是善疑的并且站在了巨人的肩膀上,万有引力及相对论才能问世。就如费尔巴哈的名句一样:新知识是从怀疑中产生,与怀疑一道形成的。科学,也是从怀疑中逐步发展的。

善疑,是推进时代进步的动力。英国生物学家达尔文是近代生物科学的奠基者。他经过多年的观察、大胆的猜疑,收集了丰富的资料,做了千百次实验,写出了《物种起源》一书。此书的生物进化理论推翻了之前各种唯心的神造论和物种不变论。此书的出现,是生物学发展史上的一次革命,具有划时代的意义。但在此书出现之前,达尔文因提出这些观点,而遭到当时社会的激烈抨击,但他却依旧相信科学,并最终冲破谩骂声,把人类文明带进了一个新的世界。达尔文的故事给我们带来了这样一个启示:善于怀疑,才能使我们生存的时代多一些新的光彩。

善疑,是青少年成长的基石。著名画家齐白石曾感慨道:“学我者生,似我者死。”这句话意在鼓励年轻人打破陈规,奋发向上。中国的教育方式多囿于传统、死板,学生们只会照着课本学,极少有会摆脱课本,拓展到课本之外的。但如要立足于社会,必不可少的便是“鹤立鸡群”的能力。身为二十一世纪的青少年,我们更应该打破封建的陈规,勇于猜疑、大胆实践。有许许多多神秘的事物围绕在我们的身边,等待我们去发现。善于怀疑身边令人不解的东西,不仅仅会使自己更好地往前飞,而且会使祖国的未来变得更加辉煌!

古往今来,有成就的人无不得益于善疑精神。善疑,才会使我们、使科学、使社会得到更进一步的发展。

【解析】这是一道材料作文题。材料一中明确表明中心——“怀疑”是可贵的精神品质;材料二表明对问题有争议有怀疑时,应采取谨慎的态度来对待;题干中提问“如何看待质疑”,发问展现出辩证与思考,关注理性思维的阐发。

【参考立意】

从材料一中提炼,如“质疑是一种对科学的探索,而不是对科学的恐惧”“质疑使科学得以发展”等;从材料二中提炼,如“善疑”“质疑是谨慎思考后的提问,而不是冲动盲目的攻击”“质疑是对灵魂世界的检验”等;提炼出的立意都要从有利于社会发展的大局着眼,从有利于民族国家的历史发展的高度来认识,而不是汲汲于一己私利,仅仅从有利于自身的角度思考。

【点评】

文章首先运用引用论证表明中心论点“善疑方能进步”,其次采用并列分论式,提出三个分论点:善疑,是科学发展的要求;善疑,是推进时代进步的动力;善疑,是青少年成长的基石。最后总结,“古往今来,有成就的人无不得益于善疑精神”。思路清晰,环环相扣。

第8页

试卷第2页,总9页

同课章节目录