2.2《红烛 》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛 》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 866.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-03 13:13:09 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

红烛

闻一多

学习目标

01

梳理诗歌层次结构,体会诗歌情感的变化;

02

理解红烛意象表达的无私奉献的精神,体会诗人的爱国之情;

03

能够结合自身经验,理解“青春的价值”;

04

学会运用意象表达感情的手法,尝试写作诗歌。

知人论世

闻一多(1899-1946),原名闻家烨,字友三,后改名一多,湖北黄冈市浠水县人。他是中国民主同盟的早期领导人,坚定的革命志士。他是中国现代诗歌新月派的代表诗人。1912年闻一多考入清华,五四运动后开始发表新诗,主要作品有《红烛》《死水》。1925年闻一多留学美国,当时中国正受到帝国主义和封建主义的侵蚀压迫,人民陷入水深火热之中。“身在曹营心在汉”的闻一多时刻心系祖国,写下了这首诗。诗歌《红烛》是闻一多第一部诗集《红烛》的序诗。

1946年7月15日,闻一多在被国民党特务暗杀的李公仆先生的追悼会上发表完最后一次演讲后,当天下午就被国民党特务所杀害。我们在八年级下册学过闻一多先生的《最后一次演讲》。闻一多先生在演讲中慷慨激昂、义愤填膺。他讲到“你们看,光明就在我们眼前,而现在正是黎明之前那个最黑暗的时候,我们有力量打破这个黑暗,争到光明!我们的光明,就是反动派的末日!

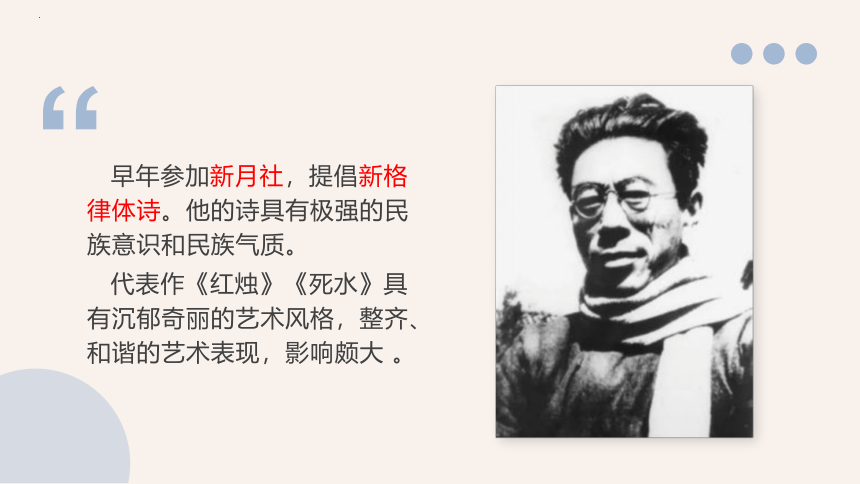

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。

代表作《红烛》《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大 。

初读感知

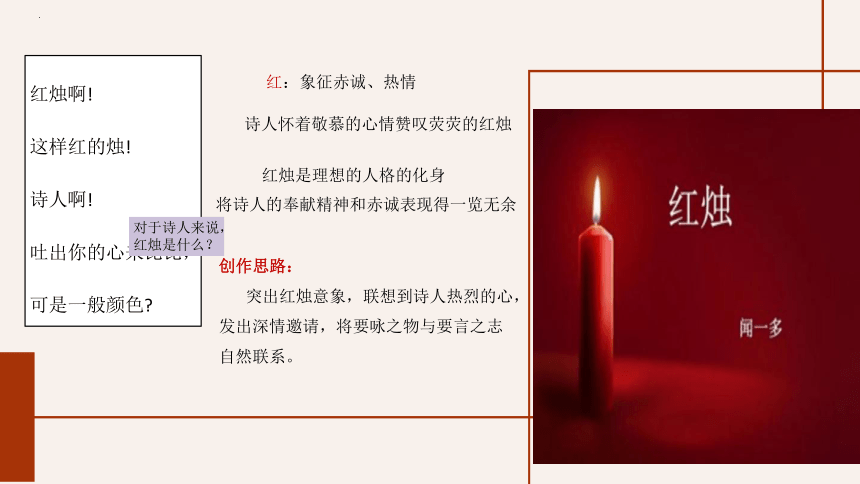

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色

对于诗人来说,

红烛是什么?

红:象征赤诚、热情

诗人怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛

红烛是理想的人格的化身

将诗人的奉献精神和赤诚表现得一览无余

创作思路:

突出红烛意象,联想到诗人热烈的心,发出深情邀请,将要咏之物与要言之志自然联系。

01

注意情感基调:热烈深沉且富有激情,刚劲有力

02

(2)注意诗歌朗读的停连:如在第一节“诗人啊!吐出/你的心/来比比,可是/一般颜色?”中,需要停顿,语气舒缓。

03

注意诗歌朗读的轻重:如“红烛啊!这样红的烛”强调“红”的特点,因此“红”字需要加重语气朗读,把诗人的恳切读出来。

04

注意诗歌朗读的语调:诗歌是蕴含情感的,它的语言短小精悍且富有韵味。因此朗读时语调不能总保持在同一个水平,我们需要把情感变化的抑扬顿挫通过语言朗读出来。

《红烛》和第二课其他三首诗歌在形式上有何明显的区别?

相对于其他三首诗歌,《红烛》的形式相对齐整,节和句相对匀称。每一节都以“红烛啊!”来开头,情感在节句间层层递进。诗中感叹词的回环使用,诗句长短错落形成节奏美。这与闻一多所倡导的诗歌理论有关。他提出诗歌创作的“三美”理论,即“音乐美”“建筑美”“绘画美”。

《红烛》和第二课其他三首诗歌在形式上有何明显的区别?

在新文化运动的背景下,胡适倡导自由体的白话新诗,使得诗歌无统一的艺术形式和审美标准。20年代郭沫若等人的诗歌尽显五四时期狂飙突进之风,如《站在地球边上放号》。闻一多先生批评散漫没有形式的诗歌,强调诗歌音乐的重要性,新格律诗理论正是在这种情况下产生。所谓格律诗即具有精巧的布局,以艺术的方式将诗歌的美表现出来。闻一多先生在《诗的格律》一文中指出格律注重视觉和听觉两方面的艺术化。视觉指诗歌的节的匀称和句的匀齐,听觉指音尺、平仄、韵脚等。最后他提出了“三美”诗歌理论。音乐美指诗歌的音节和节奏的整齐;绘画美指辞藻运用之美。他认为诗歌应运用华丽且具有色彩的辞藻来增强诗歌的画面感,在画面之中又具备深远的意境。“建筑美”则不拘于格式,强调形式与诗歌的精神相互融合。

文本细读

“蜡炬成灰泪始干”放在开头有什么作用?

开头引用诗句是为了确立诗歌的整体基调,为之后的情感的宣泄做铺垫。假如诗人在开头就大肆地表达“红烛啊!”的热烈的情感,这未免有些突兀。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”原意是表达诗人深深的思念之情。在这里是借用文学作品中蜡烛牺牲和奉献的象征意义,说明了诗人对蜡烛“烧蜡成灰”的高度认可。下文是诗人对红烛的逐渐认识以及情感的层层递进。

2.“红烛”与“蜡炬”这一古典意象有何不同?诗人赋予蜡炬新的含义,这新的含义是什么?

诗歌的第一节写的是红烛的颜色。“这样红的烛!”,强调的是蜡烛的“红”,这“红”指的是什么我们暂时不知。接着“诗人啊!吐出你的心来比比,可是一般颜色?”接着诗人反问:诗人的心要怎样才能达到红烛的红?同样是诗人对自己的质问,他希望自己也能够达到红烛这样的赤诚。由此可知,红烛的颜色隐喻着诗人理想的人格。

3.诗歌的语言独具特色,这首诗每一节反复地以“红烛啊!”开头,“红烛”作为解读文本的关键词,它在每一节中是以什么形式呈现的?

这首诗运用比喻的修辞手法来表现红烛,诗歌的特点是含蓄隽永。在经典的文章中,诗人的情感一般是隐藏在字里行间,需要我们去探析、深究。

“吐”字可以换成“亮”或“现”吗?“吐”字运用的妙处是?

诗人要把心“吐”出来,这样才能直观真切地看到诗人的心是否像红烛那样热得红火,热得真诚。

诗人以设问的形式发出疑惑思考,你怎么理解?

诗人将红烛拟人化,连续三个问句表示诗人对红烛的疑问。烧蜡成灰是红烛的属性,诗人运用反问的语气更强烈地提出既然蜡是红烛的躯体,火是红烛的灵魂,那么“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出”?这是矛盾和冲突。接着在第三节中,诗人经过思索得出了答案,烧蜡成灰才能烧出它的光来,这是自然的法则。这里是将红烛的形体隐喻红烛烧蜡成灰释放光芒的属性,即通过牺牲自己带来光明。

在第五节到第八节中,诗人提出疑问“既已烧着,又何苦伤心流泪”?这句话怎么理解?

燃烧是红烛的使命,红烛是拟人化的形象,代表诗人。红烛是具有情感的人的形象,红烛燃烧之时便是他伤心流泪的开始,流泪是为什么?因为“残风的侵袭”才急得流泪。红烛越是伤心流泪,它的形象就越伟大。“流罢!”表示了坚决,要照亮这个黑暗的世界,只能彻底地流泪!

“莫问收获,但问耕耘”。这个“问”字有何意义?

这句话来自曾国藩的座右铭“不为圣贤,便为禽兽;莫问收获,但问耕耘”。原创是清代理学大家太常寺卿唐鉴送给曾国藩的一句话“不为圣贤,则为禽兽,只问耕耘,不问收获”。所谓耕耘指辛勤的劳动,诗人以此勉励自己要像红烛一样燃烧自己放出光芒,为所信奉的主义奉献一生。以“问”直抵灵魂,将红烛的精神作为一生的信条和追求。前后有两个问,“但”字用来强调后半句之“问”,体现了“耕耘”的重要性。

总结与作业

诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民,红烛的形象是诗人光辉人格的写照。这首诗歌表达了诗人为祖国、人民,不顾惜个人的得失荣辱的伟大崇高的献身精神。

学习了《红烛》,相信同学们有许多的感触。作为当代年轻人,你们怀着怎样的理想?关于人生有怎样的思考?同学们可以结合本单元已学的课文进行诗歌创作,要求联系生活实际,表达自己的真情实感。注意诗歌的形式的规范和语言的表达的精简。诗歌读起来具有韵律美,把握好诗歌的节奏。同学们可抓住形象、意象来描写,运用艺术手法,使诗歌充满韵味,意境深远。

谢谢观看

Thank you!

红烛

闻一多

学习目标

01

梳理诗歌层次结构,体会诗歌情感的变化;

02

理解红烛意象表达的无私奉献的精神,体会诗人的爱国之情;

03

能够结合自身经验,理解“青春的价值”;

04

学会运用意象表达感情的手法,尝试写作诗歌。

知人论世

闻一多(1899-1946),原名闻家烨,字友三,后改名一多,湖北黄冈市浠水县人。他是中国民主同盟的早期领导人,坚定的革命志士。他是中国现代诗歌新月派的代表诗人。1912年闻一多考入清华,五四运动后开始发表新诗,主要作品有《红烛》《死水》。1925年闻一多留学美国,当时中国正受到帝国主义和封建主义的侵蚀压迫,人民陷入水深火热之中。“身在曹营心在汉”的闻一多时刻心系祖国,写下了这首诗。诗歌《红烛》是闻一多第一部诗集《红烛》的序诗。

1946年7月15日,闻一多在被国民党特务暗杀的李公仆先生的追悼会上发表完最后一次演讲后,当天下午就被国民党特务所杀害。我们在八年级下册学过闻一多先生的《最后一次演讲》。闻一多先生在演讲中慷慨激昂、义愤填膺。他讲到“你们看,光明就在我们眼前,而现在正是黎明之前那个最黑暗的时候,我们有力量打破这个黑暗,争到光明!我们的光明,就是反动派的末日!

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。

代表作《红烛》《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大 。

初读感知

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色

对于诗人来说,

红烛是什么?

红:象征赤诚、热情

诗人怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛

红烛是理想的人格的化身

将诗人的奉献精神和赤诚表现得一览无余

创作思路:

突出红烛意象,联想到诗人热烈的心,发出深情邀请,将要咏之物与要言之志自然联系。

01

注意情感基调:热烈深沉且富有激情,刚劲有力

02

(2)注意诗歌朗读的停连:如在第一节“诗人啊!吐出/你的心/来比比,可是/一般颜色?”中,需要停顿,语气舒缓。

03

注意诗歌朗读的轻重:如“红烛啊!这样红的烛”强调“红”的特点,因此“红”字需要加重语气朗读,把诗人的恳切读出来。

04

注意诗歌朗读的语调:诗歌是蕴含情感的,它的语言短小精悍且富有韵味。因此朗读时语调不能总保持在同一个水平,我们需要把情感变化的抑扬顿挫通过语言朗读出来。

《红烛》和第二课其他三首诗歌在形式上有何明显的区别?

相对于其他三首诗歌,《红烛》的形式相对齐整,节和句相对匀称。每一节都以“红烛啊!”来开头,情感在节句间层层递进。诗中感叹词的回环使用,诗句长短错落形成节奏美。这与闻一多所倡导的诗歌理论有关。他提出诗歌创作的“三美”理论,即“音乐美”“建筑美”“绘画美”。

《红烛》和第二课其他三首诗歌在形式上有何明显的区别?

在新文化运动的背景下,胡适倡导自由体的白话新诗,使得诗歌无统一的艺术形式和审美标准。20年代郭沫若等人的诗歌尽显五四时期狂飙突进之风,如《站在地球边上放号》。闻一多先生批评散漫没有形式的诗歌,强调诗歌音乐的重要性,新格律诗理论正是在这种情况下产生。所谓格律诗即具有精巧的布局,以艺术的方式将诗歌的美表现出来。闻一多先生在《诗的格律》一文中指出格律注重视觉和听觉两方面的艺术化。视觉指诗歌的节的匀称和句的匀齐,听觉指音尺、平仄、韵脚等。最后他提出了“三美”诗歌理论。音乐美指诗歌的音节和节奏的整齐;绘画美指辞藻运用之美。他认为诗歌应运用华丽且具有色彩的辞藻来增强诗歌的画面感,在画面之中又具备深远的意境。“建筑美”则不拘于格式,强调形式与诗歌的精神相互融合。

文本细读

“蜡炬成灰泪始干”放在开头有什么作用?

开头引用诗句是为了确立诗歌的整体基调,为之后的情感的宣泄做铺垫。假如诗人在开头就大肆地表达“红烛啊!”的热烈的情感,这未免有些突兀。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”原意是表达诗人深深的思念之情。在这里是借用文学作品中蜡烛牺牲和奉献的象征意义,说明了诗人对蜡烛“烧蜡成灰”的高度认可。下文是诗人对红烛的逐渐认识以及情感的层层递进。

2.“红烛”与“蜡炬”这一古典意象有何不同?诗人赋予蜡炬新的含义,这新的含义是什么?

诗歌的第一节写的是红烛的颜色。“这样红的烛!”,强调的是蜡烛的“红”,这“红”指的是什么我们暂时不知。接着“诗人啊!吐出你的心来比比,可是一般颜色?”接着诗人反问:诗人的心要怎样才能达到红烛的红?同样是诗人对自己的质问,他希望自己也能够达到红烛这样的赤诚。由此可知,红烛的颜色隐喻着诗人理想的人格。

3.诗歌的语言独具特色,这首诗每一节反复地以“红烛啊!”开头,“红烛”作为解读文本的关键词,它在每一节中是以什么形式呈现的?

这首诗运用比喻的修辞手法来表现红烛,诗歌的特点是含蓄隽永。在经典的文章中,诗人的情感一般是隐藏在字里行间,需要我们去探析、深究。

“吐”字可以换成“亮”或“现”吗?“吐”字运用的妙处是?

诗人要把心“吐”出来,这样才能直观真切地看到诗人的心是否像红烛那样热得红火,热得真诚。

诗人以设问的形式发出疑惑思考,你怎么理解?

诗人将红烛拟人化,连续三个问句表示诗人对红烛的疑问。烧蜡成灰是红烛的属性,诗人运用反问的语气更强烈地提出既然蜡是红烛的躯体,火是红烛的灵魂,那么“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出”?这是矛盾和冲突。接着在第三节中,诗人经过思索得出了答案,烧蜡成灰才能烧出它的光来,这是自然的法则。这里是将红烛的形体隐喻红烛烧蜡成灰释放光芒的属性,即通过牺牲自己带来光明。

在第五节到第八节中,诗人提出疑问“既已烧着,又何苦伤心流泪”?这句话怎么理解?

燃烧是红烛的使命,红烛是拟人化的形象,代表诗人。红烛是具有情感的人的形象,红烛燃烧之时便是他伤心流泪的开始,流泪是为什么?因为“残风的侵袭”才急得流泪。红烛越是伤心流泪,它的形象就越伟大。“流罢!”表示了坚决,要照亮这个黑暗的世界,只能彻底地流泪!

“莫问收获,但问耕耘”。这个“问”字有何意义?

这句话来自曾国藩的座右铭“不为圣贤,便为禽兽;莫问收获,但问耕耘”。原创是清代理学大家太常寺卿唐鉴送给曾国藩的一句话“不为圣贤,则为禽兽,只问耕耘,不问收获”。所谓耕耘指辛勤的劳动,诗人以此勉励自己要像红烛一样燃烧自己放出光芒,为所信奉的主义奉献一生。以“问”直抵灵魂,将红烛的精神作为一生的信条和追求。前后有两个问,“但”字用来强调后半句之“问”,体现了“耕耘”的重要性。

总结与作业

诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民,红烛的形象是诗人光辉人格的写照。这首诗歌表达了诗人为祖国、人民,不顾惜个人的得失荣辱的伟大崇高的献身精神。

学习了《红烛》,相信同学们有许多的感触。作为当代年轻人,你们怀着怎样的理想?关于人生有怎样的思考?同学们可以结合本单元已学的课文进行诗歌创作,要求联系生活实际,表达自己的真情实感。注意诗歌的形式的规范和语言的表达的精简。诗歌读起来具有韵律美,把握好诗歌的节奏。同学们可抓住形象、意象来描写,运用艺术手法,使诗歌充满韵味,意境深远。

谢谢观看

Thank you!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读