第5课青铜器与甲骨文 课件

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

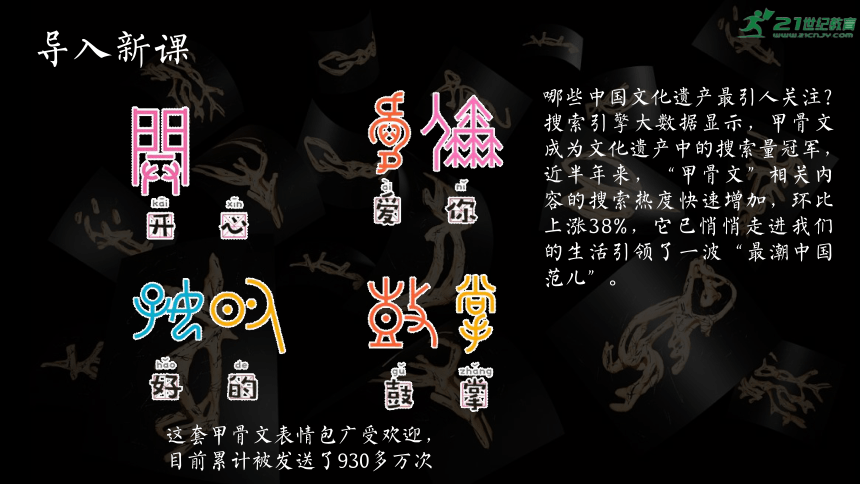

哪些中国文化遗产最引人关注?

搜索引擎大数据显示,甲骨文成为文化遗产中的搜索量冠军,近半年来,“甲骨文”相关内容的搜索热度快速增加,环比上涨38%,它已悄悄走进我们的生活引领了一波“最潮中国范儿”。

这套甲骨文表情包广受欢迎,目前累计被发送了930多万次

导入新课

青铜器

与

甲

骨

文

部编版七年级上册第5课

制作:黎燕琳

课程标准:知道甲骨文是已知最早的文字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展

铄古铸今烨烨生辉——青铜器

壹

“青铜时代”这个名词最早可追溯到19世纪上半叶。1819年,丹麦学者克·吉地·汤姆森首先在他所领导的丹麦国家博物馆古物陈列中,依据武器和工具的制作材料,划分出石器时代、青铜器(含黄铜器)时代、铁器时代三个相对独立的时代序列。

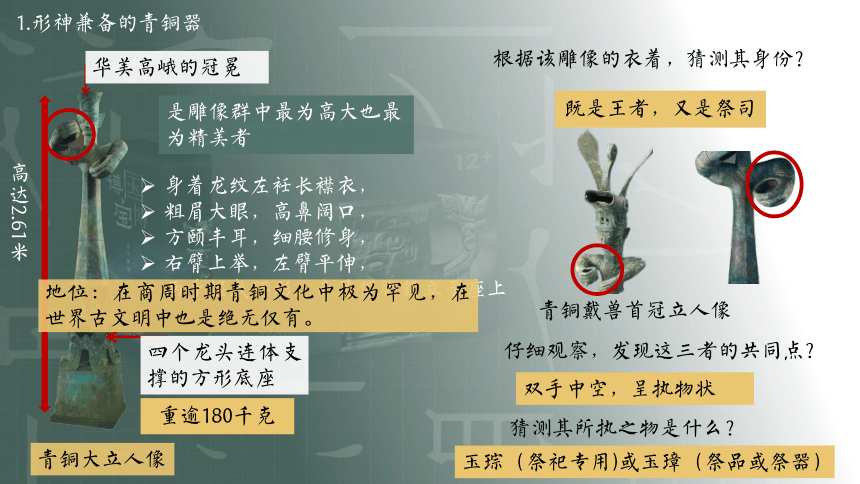

青铜大立人像

四个龙头连体支撑的方形底座

华美高峨的冠冕

身着龙纹左衽长襟衣,

粗眉大眼,高鼻阔口,

方颐丰耳,细腰修身,

右臂上举,左臂平伸,

两手握成环形,赤足佩脚镯立于座上

高达2.61米

是雕像群中最为高大也最为精美者

重逾180千克

根据该雕像的衣着,猜测其身份?

既是王者,又是祭司

地位:在商周时期青铜文化中极为罕见,在世界古文明中也是绝无仅有。

青铜戴兽首冠立人像

仔细观察,发现这三者的共同点?

双手中空,呈执物状

猜测其所执之物是什么?

玉琮(祭祀专用)或玉璋(祭品或祭器)

1.形神兼备的青铜器

青铜跪坐人像可能是神事活动中“祝”的形象

三星堆发掘中唯一一件仍附着在青铜头像上的黄金面具

观察三星堆博物馆的商周时期青铜器文物,你最pick哪一件?说说你的理由?

夏朝管流爵

酒是人类文明的产物,是社会生产力发展到一定水平的表现,酒的发明丰富了人们日常的饮食生活和文化生活。

“酒作为古代中国粮食丰歉的晴雨表,又与社会政治相联系,甚至还被提到了国家兴亡的地步”。——徐日辉:《中国饮食文化史——西北地区卷》

二里头青铜爵

特点

高足

薄壁

束腰

食器

兵器

乐器

利簋铭-又名武王征商簋

祛除对典籍的怀疑,有助于古史的重建

特点:品种繁多,用途广泛

2.青铜器的多种用途

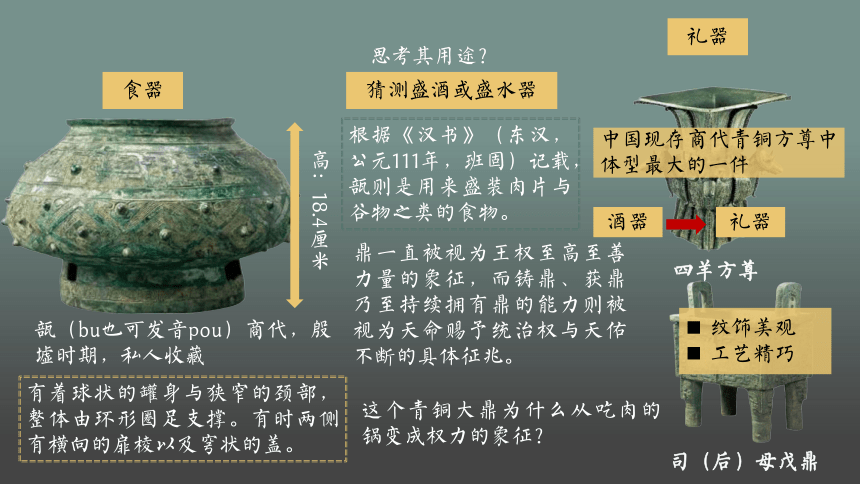

瓿(bu也可发音pou)商代,殷墟时期,私人收藏

高:18.4厘米

有着球状的罐身与狭窄的颈部,整体由环形圈足支撑。有时两侧有横向的扉棱以及穹状的盖。

思考其用途?

猜测盛酒或盛水器

根据《汉书》(东汉,公元111年,班固)记载,瓿则是用来盛装肉片与谷物之类的食物。

鼎一直被视为王权至高至善力量的象征,而铸鼎、获鼎乃至持续拥有鼎的能力则被视为天命赐予统治权与天佑不断的具体征兆。

司(后)母戊鼎

四羊方尊

中国现存商代青铜方尊中体型最大的一件

礼器

食器

纹饰美观

工艺精巧

酒器

礼器

这个青铜大鼎为什么从吃肉的锅变成权力的象征?

司(后)母戊鼎

原因

夏商周时代肉少

青铜稀缺

可以长期保存

稳定性好,寓意长治久安,天下太平

身份的跨越之路

餐桌

祭坛

庙堂

司母戊鼎的铸造相当复杂,铸造时要先用土塑造泥模,然后用泥模翻制陶范,再把陶范合在一起灌注铜液。鼎身由8块范铸成,鼎底由4块范铸成,每条鼎足由3块范铸成。如此巨大的青铜鼎,要七八十个坩埚同时并熔,二三百人同时协作。

制作过程

这说明了什么?

表明其当时青铜冶铸工场的规模已经相当大,并且具备了高度的组织和管理水平。

权力的象征,权力越大,鼎越大,越重

3.青铜器的制造技术

块范法

失蜡法

以硬陶土制成设计好的青铜器模型。

在模型表面完整覆上达15厘米厚的薄黏土,将其作为铸造时的外范。

进窑烧焙之后,将烧好的外范切割开来成为外范各部分的模型。

将分开来的各部分外范再加以组合箍紧,埋于湿沙中,防止崩坏。

将分开来的各部分外范再加以组合箍紧,埋于湿沙中,防止崩坏。

将高热的熔化铜液浇注到内范与外范之间的空隙中。

中国最早约在公元前5世纪的春秋晚期,使用失蜡法铸造青铜器。

在实心模上做出一个与设计的青铜器大小完全相同的蜡模,之后所有的装饰或者以手雕刻或者借由模具戳印而成。

一旦图案完成,蜡模就整个浸入一种含有抗力物质的液状黏土中,接着再覆上数层黏土,将模型包裹住。

当高热的铜液浇注到裹住蜡模的实心泥模与黏土上时,蜡模即溶解并经由匠人事先所留的特殊开口处流出,而铜液即灌注到此泥模与黏土之间的缝隙中成型。

待金属冷却以后,打破外围的黏土模,将青铜器取出,视需要再进行手工修整与最后润饰。

探究鼎的演变过程

夏朝

商代二里头

薄壁的平底碗形鼎身,两只直立的耳,以及三只内空的三角形支足

鼎铸得极薄,鼎身深而圆,两耳直立,内空的圆柱支足,偶有极为罕见的扁平支足。

鼎身变得越来越浑圆,甚至成为完全圆形的碗状,直耳也越来越厚,支足则转为圆柱状或是完全实心。

殷墟(安阳)时期

殷墟(安阳)时期

鼎是最流行的青铜器之一,并变得越来越宽大,但不若以往来得深,原本直立的耳如今安置在鼎身的两侧,不再如以往位于口沿上。

长河遗珍瀚海拾零——甲骨文

贰

1.甲骨文产生背景

甲骨文

又称“契文”“甲骨卜辞”、殷墟文字或“龟甲兽骨文”,是汉字的早期形式。

国家大事

私人生活

祭祀、气候、收成、征伐、田猎

病患、生育、出门

占卜

《礼记·表记》载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”

史料价值:甲骨上的卜辞成为研究商代历史的第一手材料,反映了从公元前1300年到公元前1000年的社会生活的各个方面。

2.甲骨文的发现

古董商、金石学家王懿荣

因为这些龙骨主要是龟类兽类的甲骨,是以将它们命名为“甲骨文”,研究它的学科就叫作“甲骨学”。

由于药铺老板拒收上面有刻画痕迹的龙骨,小屯村的农民就用小刀将上面的痕迹刮掉,以6文钱一斤的价格,将挖出的龙骨卖给药铺。于是许许多多的商代史料被磨成粉,当作药吃进肚里,这就是所谓的“人吞商史”

相关史事

1989年秋,在他的家乡山东烟台市福山区建成王懿荣纪念馆,以纪念他的功绩。

“甲骨文之父”

甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字

3.认一认

公

公

星

谷

兑

莫/暮

尚

商

品

热化了

垮起个脸

意为首,代指人或动物的头部

方法:象形、指事、会意、形声、假借等多种方法

复杂

简单

4.甲骨文的演变

甲骨文

金文

战国文字

小纂

隶书

楷书(繁体)

楷书(简体)

甲骨文

金文

战国文字

小纂

隶书

楷书(简体)

甲骨文

金文

小纂

隶书

楷书(繁体)

楷书(简体)

传承与统一

刀笔留痕,甲骨呈奇——传承与发展

叁

当古老文字遇上新科技

来自商朝晚期的甲骨文,距离它首次被发现已经过去123年,目前仍有三分之二的甲骨文字仍未破解,面对如此珍贵的历史文化遗产,甲骨文研究工作利用科技找到了突破口 ,以这组拓片为例,用肉眼几乎无法看出相似。

然而,人工智能可以根据图像本身的纹理信息,判断出它们是重复的,有了这种对应关系,研究人员就能将这些拓片叠加拼合在一起,获得一个更完整的拓片。

现在,用人工智能将一张拓片,与另外18万张拓片逐一比对,只需要3~5分钟,结束了拓片整理需要耗费数年的历史。

当古老文字遇上新科技

2017年11月24日,甲骨文顺利通过联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会的评审,成功入选《世界记忆名录》。

2019年11月1日,习近平总书记在致甲骨文发现和研究120周年的贺信中指出,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

哪些中国文化遗产最引人关注?

搜索引擎大数据显示,甲骨文成为文化遗产中的搜索量冠军,近半年来,“甲骨文”相关内容的搜索热度快速增加,环比上涨38%,它已悄悄走进我们的生活引领了一波“最潮中国范儿”。

这套甲骨文表情包广受欢迎,目前累计被发送了930多万次

导入新课

青铜器

与

甲

骨

文

部编版七年级上册第5课

制作:黎燕琳

课程标准:知道甲骨文是已知最早的文字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展

铄古铸今烨烨生辉——青铜器

壹

“青铜时代”这个名词最早可追溯到19世纪上半叶。1819年,丹麦学者克·吉地·汤姆森首先在他所领导的丹麦国家博物馆古物陈列中,依据武器和工具的制作材料,划分出石器时代、青铜器(含黄铜器)时代、铁器时代三个相对独立的时代序列。

青铜大立人像

四个龙头连体支撑的方形底座

华美高峨的冠冕

身着龙纹左衽长襟衣,

粗眉大眼,高鼻阔口,

方颐丰耳,细腰修身,

右臂上举,左臂平伸,

两手握成环形,赤足佩脚镯立于座上

高达2.61米

是雕像群中最为高大也最为精美者

重逾180千克

根据该雕像的衣着,猜测其身份?

既是王者,又是祭司

地位:在商周时期青铜文化中极为罕见,在世界古文明中也是绝无仅有。

青铜戴兽首冠立人像

仔细观察,发现这三者的共同点?

双手中空,呈执物状

猜测其所执之物是什么?

玉琮(祭祀专用)或玉璋(祭品或祭器)

1.形神兼备的青铜器

青铜跪坐人像可能是神事活动中“祝”的形象

三星堆发掘中唯一一件仍附着在青铜头像上的黄金面具

观察三星堆博物馆的商周时期青铜器文物,你最pick哪一件?说说你的理由?

夏朝管流爵

酒是人类文明的产物,是社会生产力发展到一定水平的表现,酒的发明丰富了人们日常的饮食生活和文化生活。

“酒作为古代中国粮食丰歉的晴雨表,又与社会政治相联系,甚至还被提到了国家兴亡的地步”。——徐日辉:《中国饮食文化史——西北地区卷》

二里头青铜爵

特点

高足

薄壁

束腰

食器

兵器

乐器

利簋铭-又名武王征商簋

祛除对典籍的怀疑,有助于古史的重建

特点:品种繁多,用途广泛

2.青铜器的多种用途

瓿(bu也可发音pou)商代,殷墟时期,私人收藏

高:18.4厘米

有着球状的罐身与狭窄的颈部,整体由环形圈足支撑。有时两侧有横向的扉棱以及穹状的盖。

思考其用途?

猜测盛酒或盛水器

根据《汉书》(东汉,公元111年,班固)记载,瓿则是用来盛装肉片与谷物之类的食物。

鼎一直被视为王权至高至善力量的象征,而铸鼎、获鼎乃至持续拥有鼎的能力则被视为天命赐予统治权与天佑不断的具体征兆。

司(后)母戊鼎

四羊方尊

中国现存商代青铜方尊中体型最大的一件

礼器

食器

纹饰美观

工艺精巧

酒器

礼器

这个青铜大鼎为什么从吃肉的锅变成权力的象征?

司(后)母戊鼎

原因

夏商周时代肉少

青铜稀缺

可以长期保存

稳定性好,寓意长治久安,天下太平

身份的跨越之路

餐桌

祭坛

庙堂

司母戊鼎的铸造相当复杂,铸造时要先用土塑造泥模,然后用泥模翻制陶范,再把陶范合在一起灌注铜液。鼎身由8块范铸成,鼎底由4块范铸成,每条鼎足由3块范铸成。如此巨大的青铜鼎,要七八十个坩埚同时并熔,二三百人同时协作。

制作过程

这说明了什么?

表明其当时青铜冶铸工场的规模已经相当大,并且具备了高度的组织和管理水平。

权力的象征,权力越大,鼎越大,越重

3.青铜器的制造技术

块范法

失蜡法

以硬陶土制成设计好的青铜器模型。

在模型表面完整覆上达15厘米厚的薄黏土,将其作为铸造时的外范。

进窑烧焙之后,将烧好的外范切割开来成为外范各部分的模型。

将分开来的各部分外范再加以组合箍紧,埋于湿沙中,防止崩坏。

将分开来的各部分外范再加以组合箍紧,埋于湿沙中,防止崩坏。

将高热的熔化铜液浇注到内范与外范之间的空隙中。

中国最早约在公元前5世纪的春秋晚期,使用失蜡法铸造青铜器。

在实心模上做出一个与设计的青铜器大小完全相同的蜡模,之后所有的装饰或者以手雕刻或者借由模具戳印而成。

一旦图案完成,蜡模就整个浸入一种含有抗力物质的液状黏土中,接着再覆上数层黏土,将模型包裹住。

当高热的铜液浇注到裹住蜡模的实心泥模与黏土上时,蜡模即溶解并经由匠人事先所留的特殊开口处流出,而铜液即灌注到此泥模与黏土之间的缝隙中成型。

待金属冷却以后,打破外围的黏土模,将青铜器取出,视需要再进行手工修整与最后润饰。

探究鼎的演变过程

夏朝

商代二里头

薄壁的平底碗形鼎身,两只直立的耳,以及三只内空的三角形支足

鼎铸得极薄,鼎身深而圆,两耳直立,内空的圆柱支足,偶有极为罕见的扁平支足。

鼎身变得越来越浑圆,甚至成为完全圆形的碗状,直耳也越来越厚,支足则转为圆柱状或是完全实心。

殷墟(安阳)时期

殷墟(安阳)时期

鼎是最流行的青铜器之一,并变得越来越宽大,但不若以往来得深,原本直立的耳如今安置在鼎身的两侧,不再如以往位于口沿上。

长河遗珍瀚海拾零——甲骨文

贰

1.甲骨文产生背景

甲骨文

又称“契文”“甲骨卜辞”、殷墟文字或“龟甲兽骨文”,是汉字的早期形式。

国家大事

私人生活

祭祀、气候、收成、征伐、田猎

病患、生育、出门

占卜

《礼记·表记》载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”

史料价值:甲骨上的卜辞成为研究商代历史的第一手材料,反映了从公元前1300年到公元前1000年的社会生活的各个方面。

2.甲骨文的发现

古董商、金石学家王懿荣

因为这些龙骨主要是龟类兽类的甲骨,是以将它们命名为“甲骨文”,研究它的学科就叫作“甲骨学”。

由于药铺老板拒收上面有刻画痕迹的龙骨,小屯村的农民就用小刀将上面的痕迹刮掉,以6文钱一斤的价格,将挖出的龙骨卖给药铺。于是许许多多的商代史料被磨成粉,当作药吃进肚里,这就是所谓的“人吞商史”

相关史事

1989年秋,在他的家乡山东烟台市福山区建成王懿荣纪念馆,以纪念他的功绩。

“甲骨文之父”

甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字

3.认一认

公

公

星

谷

兑

莫/暮

尚

商

品

热化了

垮起个脸

意为首,代指人或动物的头部

方法:象形、指事、会意、形声、假借等多种方法

复杂

简单

4.甲骨文的演变

甲骨文

金文

战国文字

小纂

隶书

楷书(繁体)

楷书(简体)

甲骨文

金文

战国文字

小纂

隶书

楷书(简体)

甲骨文

金文

小纂

隶书

楷书(繁体)

楷书(简体)

传承与统一

刀笔留痕,甲骨呈奇——传承与发展

叁

当古老文字遇上新科技

来自商朝晚期的甲骨文,距离它首次被发现已经过去123年,目前仍有三分之二的甲骨文字仍未破解,面对如此珍贵的历史文化遗产,甲骨文研究工作利用科技找到了突破口 ,以这组拓片为例,用肉眼几乎无法看出相似。

然而,人工智能可以根据图像本身的纹理信息,判断出它们是重复的,有了这种对应关系,研究人员就能将这些拓片叠加拼合在一起,获得一个更完整的拓片。

现在,用人工智能将一张拓片,与另外18万张拓片逐一比对,只需要3~5分钟,结束了拓片整理需要耗费数年的历史。

当古老文字遇上新科技

2017年11月24日,甲骨文顺利通过联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会的评审,成功入选《世界记忆名录》。

2019年11月1日,习近平总书记在致甲骨文发现和研究120周年的贺信中指出,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史