高中语文统编版必修下册第三单元大单元复习 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册第三单元大单元复习 课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 12:00:42 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

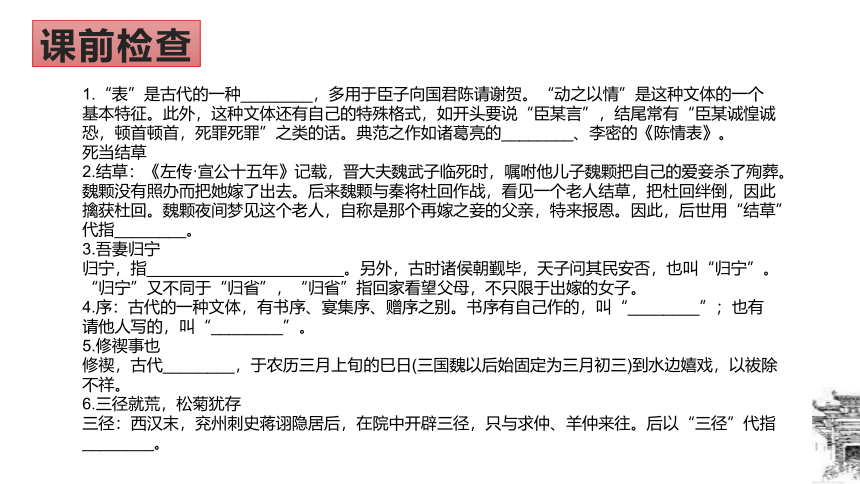

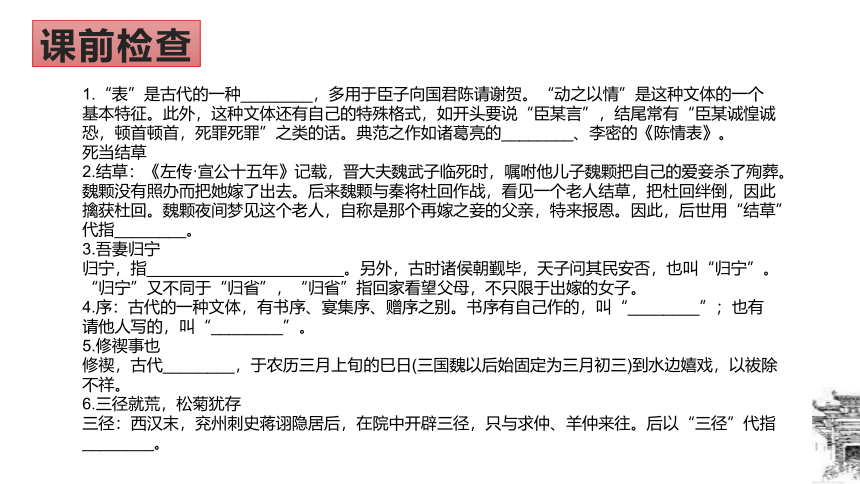

课前检查

1.“表”是古代的一种________,多用于臣子向国君陈请谢贺。“动之以情”是这种文体的一个基本特征。此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。典范之作如诸葛亮的________、李密的《陈情表》。

死当结草

2.结草:《左传·宣公十五年》记载,晋大夫魏武子临死时,嘱咐他儿子魏颗把自己的爱妾杀了殉葬。魏颗没有照办而把她嫁了出去。后来魏颗与秦将杜回作战,看见一个老人结草,把杜回绊倒,因此擒获杜回。魏颗夜间梦见这个老人,自称是那个再嫁之妾的父亲,特来报恩。因此,后世用“结草”代指________。

3.吾妻归宁

归宁,指______________________。另外,古时诸侯朝觐毕,天子问其民安否,也叫“归宁”。“归宁”又不同于“归省”,“归省”指回家看望父母,不只限于出嫁的女子。

4.序:古代的一种文体,有书序、宴集序、赠序之别。书序有自己作的,叫“________”;也有请他人写的,叫“________”。

5.修禊事也

修禊,古代________,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓除不祥。

6.三径就荒,松菊犹存

三径:西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院中开辟三径,只与求仲、羊仲来往。后以“三径”代指________。

修辞立其诚,文言传其脉。中华民族有着悠久深厚的语言文化和精神文明,而文言文记录着历史发展的轨迹,昭示着传统文化的底蕴,散发着人文精神的芳香。接下来,让我们一起研读六篇经典散文,触摸民族文化血脉。

研读经典散文

触摸文化血脉

——选择性必修下册第三单元

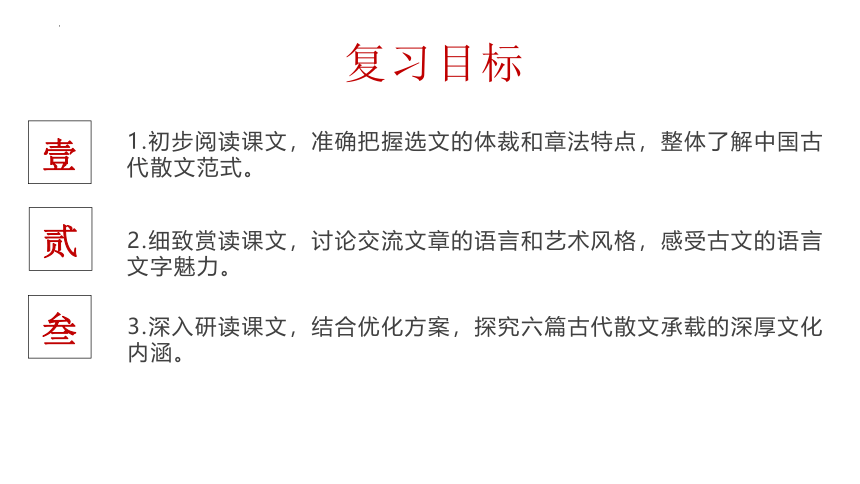

复习目标

1.初步阅读课文,准确把握选文的体裁和章法特点,整体了解中国古代散文范式。

壹

3.深入研读课文,结合优化方案,探究六篇古代散文承载的深厚文化内涵。

叁

2.细致赏读课文,讨论交流文章的语言和艺术风格,感受古文的语言文字魅力。

贰

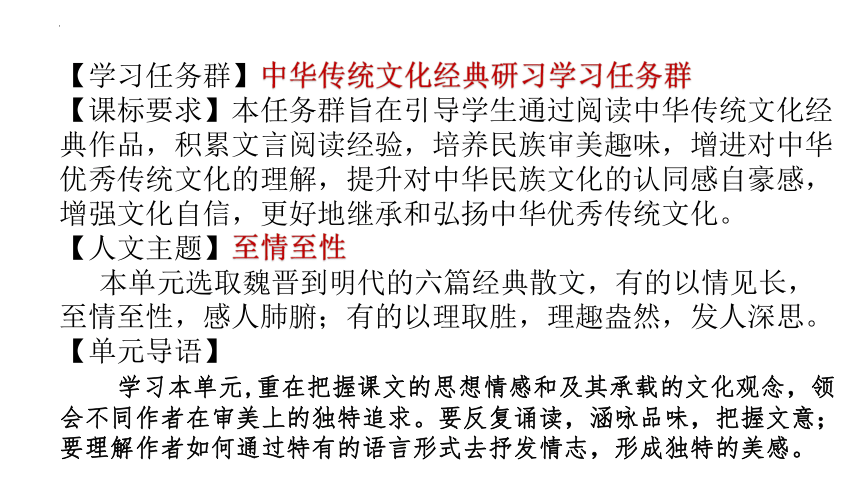

【学习任务群】中华传统文化经典研习学习任务群

【课标要求】本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

【人文主题】至情至性

本单元选取魏晋到明代的六篇经典散文,有的以情见长,至情至性,感人肺腑;有的以理取胜,理趣盎然,发人深思。

【单元导语】

学习本单元,重在把握课文的思想情感和及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求。要反复诵读,涵咏品味,把握文意;要理解作者如何通过特有的语言形式去抒发情志,形成独特的美感。

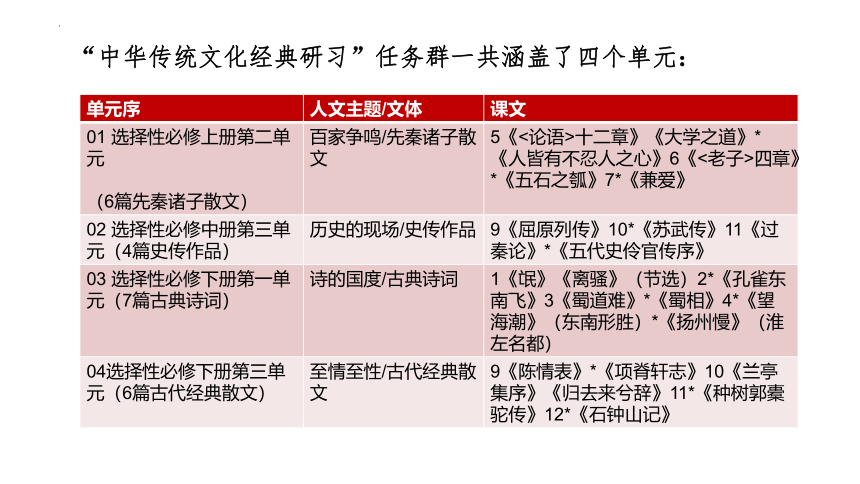

“中华传统文化经典研习”任务群一共涵盖了四个单元:

单元序 人文主题/文体 课文

01 选择性必修上册第二单元 (6篇先秦诸子散文) 百家争鸣/先秦诸子散文 5《<论语>十二章》《大学之道》*《人皆有不忍人之心》6《<老子>四章》*《五石之瓠》7*《兼爱》

02 选择性必修中册第三单元(4篇史传作品) 历史的现场/史传作品 9《屈原列传》10*《苏武传》11《过秦论》*《五代史伶官传序》

03 选择性必修下册第一单元(7篇古典诗词) 诗的国度/古典诗词 1《氓》《离骚》(节选)2*《孔雀东南飞》3《蜀道难》*《蜀相》4*《望海潮》(东南形胜)*《扬州慢》(淮左名都)

04选择性必修下册第三单元(6篇古代经典散文) 至情至性/古代经典散文 9《陈情表》*《项脊轩志》10《兰亭集序》《归去来兮辞》11*《种树郭橐驼传》12*《石钟山记》

【学习任务群】中华传统文化经典研习学习任务群

【课标要求】本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

【人文主题】至情至性

本单元选取魏晋到明代的六篇经典散文,有的以情见长,至情至性,感人肺腑;有的以理取胜,理趣盎然,发人深思。

【单元导语】

学习本单元,重在把握课文的思想情感和及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求。要反复诵读,涵咏品味,把握文意;要理解作者如何通过特有的语言形式去抒发情志,形成独特的美感。

古代散文写法比较自由,结构可密可疏,句子可骈可散,但优秀的散文作品在章法、语言等方面都颇有讲究。

任务一:明确文体,厘清章法

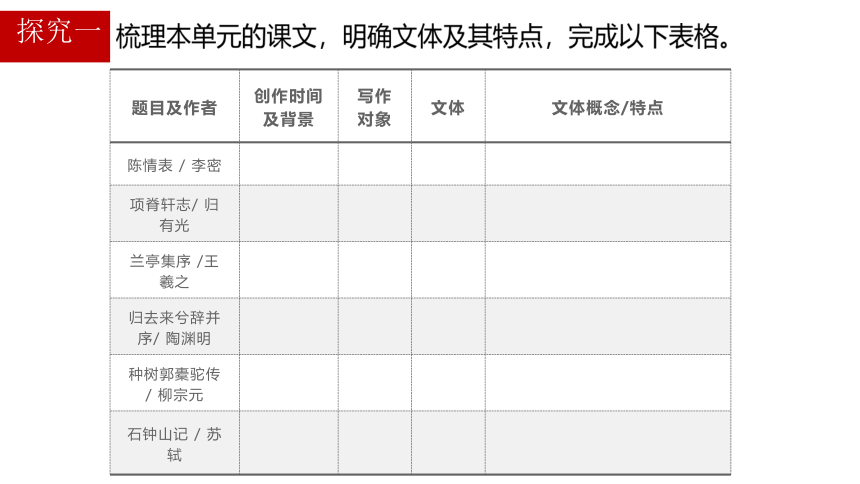

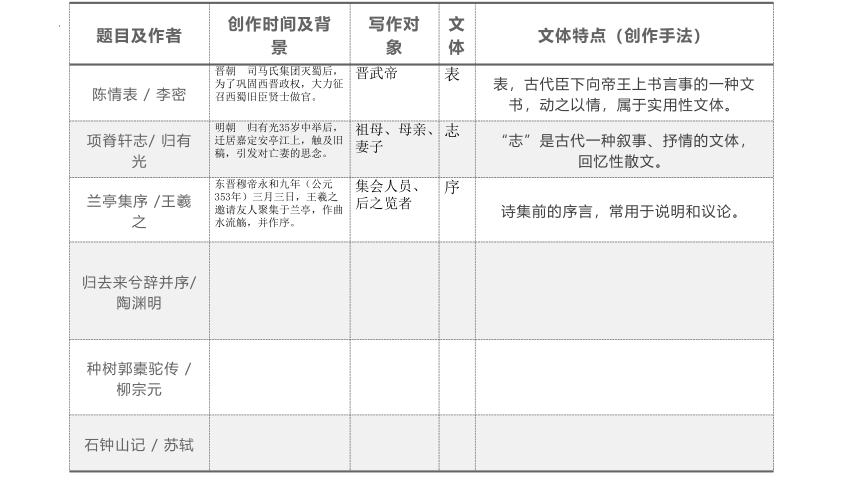

梳理本单元的课文,明确文体及其特点,完成以下表格。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体概念/特点

陈情表 / 李密

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

探究一

。

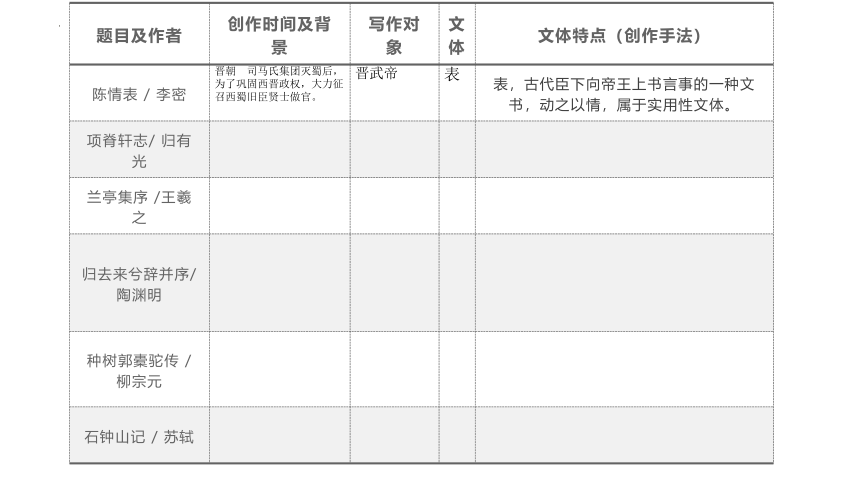

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

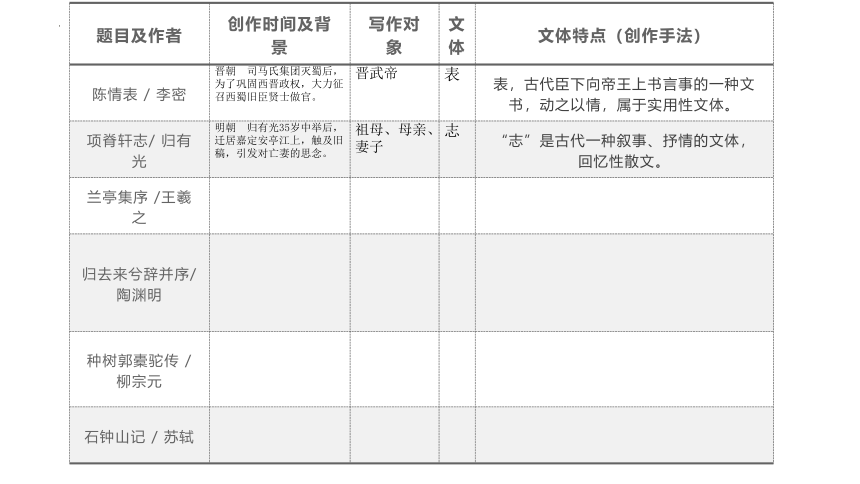

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 “辞”是一种形式比较自由灵活的古体韵文。介于散文和诗歌之间的文体。押韵自由,文中多以“兮”一咏三叹,表情达意。

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 “辞”是一种形式比较自由灵活的古体韵文。介于散文和诗歌之间的文体。押韵自由,文中多以“兮”一咏三叹,表情达意。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员/政府官员 传记、寓言 设事明理的散文,本文的“传”具有寓言性质。

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 “辞”是一种形式比较自由灵活的古体韵文。介于散文和诗歌之间的文体。押韵自由,文中多以“兮”一咏三叹,表情达意。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员/政府官员 传记、寓言 设事明理的散文,本文的“传”具有寓言性质。

石钟山记 / 苏轼 苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。 郦道元、李勃、士大夫、苏迈、当代及后代的人 游记 记游说理的散文,把议论、说理、叙事、写景融为一体。

探究二

古人为文,讲究章法,重视文章的结构和内部联系,就连一些看似信笔写就的作品,也大都有章法可循。如《归去来兮辞并序》,虽然被誉为“不见有斧凿痕”(元·李公焕《笺注陶渊明集》引李格非评语),但全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”,章法严密。

探究二

章法是一个比较宽泛的概念,布局、结构、脉络、关联等均在其中,总体而言,既包括外在的内容结构,即概括段落内容;也包括内在的逻辑结构,也即思想情感变化的脉络(意脉)。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

陈情表 / 李密

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明 全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

陈情表 / 李密 首段作者陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形。 第二段作者笔锋一转,叙朝廷征召之殷,写自己进退维谷的处境。第三段,一方面感激朝廷知遇之恩,表示极愿意赴任;一方面又提出自己的苦处,博得武帝的同情。 尾段有了前三段的情感铺垫,作者勇敢提出“愿乞终养”的要求,并表示生死效忠。 全文以一“情”字为主脉,李密向晋武帝陈“情”:孝情、忠情、先孝后忠之情。

项脊轩志/ 归有光

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

陈情表 / 李密 首段作者陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形。 第二段作者笔锋一转,叙朝廷征召之殷,写自己进退维谷的处境。第三段,一方面感激朝廷知遇之恩,表示极愿意赴任;一方面又提出自己的苦处,博得武帝的同情。 尾段有了前三段的情感铺垫,作者勇敢提出“愿乞终养”的要求,并表示生死效忠。 全文以一“情”字为主脉,李密向晋武帝陈“情”:孝情、忠情、先孝后忠之情。

项脊轩志/ 归有光 文章围绕“项脊轩”这一中心物象,叙述与其有关的人事变迁借“百年老屋”的几经兴废,回忆家庭琐事,抒发了物在人亡、三世变迁的感慨。 归有光对祖母、母亲、妻子的怀念;项脊轩寄托个人读书志向和重振家族的愿望。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明 全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

兰亭集序 /王羲之 作为一篇序言,本文介绍了作诗的缘由、作诗宴会上的盛景、成集的经过和诗集的意义。 以“乐——痛——悲”为内在情感线索。

抒发兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于人生苦短、生死无常的感慨,表明积极入世的生命观。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

种树郭橐驼传 / 柳宗元 本文结构符合“传”的基本要求,从人物的名姓、籍贯、职业写起,以生平事迹、所言所行为主,最后以论赞作结。另外,柳宗元将文章的主要道理从郭橐驼口中道出。 说理过程中的思想逻辑结构是以“养树之术”来类比“养人之术”。批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

种树郭橐驼传 / 柳宗元 本文结构符合“传”的基本要求,从人物的名姓、籍贯、职业写起,以生平事迹、所言所行为主,最后以论赞作结。另外,柳宗元将文章的主要道理从郭橐驼口中道出。 说理过程中的思想逻辑结构是以“养树之术”来类比“养人之术”。批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼 文章是游记,具备游记的三大要素。 即“所至”(交代出游之地)——“所见”(详写游赏过程)——“所感”(写所悟之理), 实际是以“生疑——解疑——明疑” 表现出苏轼的质疑精神。重视直接认识,不满足于间接认识,体现求真务实的精神。

古人云:“读李令伯《陈情表》而不坠泪者,其人必不孝。”( 宋赵与时《宾退录》卷九)虽然说得有点夸张,却点出了这篇文章所承载的文化观念一孝。本单元的六篇文章都具有深厚的文化内涵,从不同方面体现出中国人的传统观念,有的是公认的准则,有的是共同的价值观,有的是深刻的哲思,有的是可贵的精神。小组讨论,探究完成表格的内容。

任务二:梳理文本,落实素养目标

小组讨论,探究完成表格的内容。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 创作手法 (表达方式或表现手法) 语言风格 至情至性(情感主旨)

陈情表 / 李密

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 创作手法 (表达方式或表现手法) 语言风格 至情至性(情感主旨)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 抒情与说理相结合。晓之以情/动之以理 祖孙相依为命的亲情,自己奉养祖母的孝道与感恩皇帝知遇之恩的忠君之情。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 写景、叙事、抒情 对祖母、母亲、妻子的怀念;项脊轩寄托个人读书志向和重振家族的愿望。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 记叙兰亭美景和游玩事宜、抒发感慨、发表议论 记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于人生人生苦短、生死无常的感慨,表明积极入世的生命观。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 记叙归隐的生活乐趣,抒发回归田园的情感,发表生命观的哲思评价 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员 传记、寓言 记叙、说理 批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼 苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。 郦道元、李勃、士大夫、苏迈、当代及后代的人 记 记叙、说理、评价 表现出苏轼的质疑精神。重视直接认识,不满足于间接认识,体现求真务实的精神。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 创作手法 (表达方式或表现手法) 语言风格 至情至性(情感主旨)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 抒情与说理相结合。晓之以情/动之以理 语言诚恳真挚,恭敬得体。句式:骈散结合,善用四言。 祖孙相依为命的亲情,自己奉养祖母的孝道与感恩皇帝知遇之恩的忠君之情。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 写景、叙事、抒情 语言简单质朴,典雅的叙述与口语化的描写相结合 对祖母、母亲、妻子的怀念;项脊轩寄托个人读书志向和重振家族的愿望。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 记叙兰亭美景和游玩事宜、抒发感慨、发表议论 语言自然流畅,以散句为主,节奏平稳舒缓。语言富有哲思。 记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于人生人生苦短、生死无常的感慨,表明积极入世的生命观。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 记叙归隐的生活乐趣,抒发回归田园的情感,发表生命观的哲思评价 语言流畅清新,音节铿锵,自然成韵。多双声词、叠韵词,骈散结合。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员 传记、寓言 记叙、说理 委婉含蓄,富有讽刺意味,间杂幽默的成分。 批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼 苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。 郦道元、李勃、士大夫、苏迈、当代及后代的人 记 记叙、说理、评价 行文潇洒随意,语言灵活流畅,变化多姿,生动形象。 表现出苏轼的质疑精神。重视直接认识,不满足于间接认识,体现求真务实的精神。

梁漱溟先生在《中国文化要义》的“绪论”中曾经概括中国文化的十四个特征,家庭本位、“孝”道至重、隐逸为高均为其列。

课前检查

1.“表”是古代的一种________,多用于臣子向国君陈请谢贺。“动之以情”是这种文体的一个基本特征。此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。典范之作如诸葛亮的________、李密的《陈情表》。

死当结草

2.结草:《左传·宣公十五年》记载,晋大夫魏武子临死时,嘱咐他儿子魏颗把自己的爱妾杀了殉葬。魏颗没有照办而把她嫁了出去。后来魏颗与秦将杜回作战,看见一个老人结草,把杜回绊倒,因此擒获杜回。魏颗夜间梦见这个老人,自称是那个再嫁之妾的父亲,特来报恩。因此,后世用“结草”代指________。

3.吾妻归宁

归宁,指______________________。另外,古时诸侯朝觐毕,天子问其民安否,也叫“归宁”。“归宁”又不同于“归省”,“归省”指回家看望父母,不只限于出嫁的女子。

4.序:古代的一种文体,有书序、宴集序、赠序之别。书序有自己作的,叫“________”;也有请他人写的,叫“________”。

5.修禊事也

修禊,古代________,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓除不祥。

6.三径就荒,松菊犹存

三径:西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院中开辟三径,只与求仲、羊仲来往。后以“三径”代指________。

修辞立其诚,文言传其脉。中华民族有着悠久深厚的语言文化和精神文明,而文言文记录着历史发展的轨迹,昭示着传统文化的底蕴,散发着人文精神的芳香。接下来,让我们一起研读六篇经典散文,触摸民族文化血脉。

研读经典散文

触摸文化血脉

——选择性必修下册第三单元

复习目标

1.初步阅读课文,准确把握选文的体裁和章法特点,整体了解中国古代散文范式。

壹

3.深入研读课文,结合优化方案,探究六篇古代散文承载的深厚文化内涵。

叁

2.细致赏读课文,讨论交流文章的语言和艺术风格,感受古文的语言文字魅力。

贰

【学习任务群】中华传统文化经典研习学习任务群

【课标要求】本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

【人文主题】至情至性

本单元选取魏晋到明代的六篇经典散文,有的以情见长,至情至性,感人肺腑;有的以理取胜,理趣盎然,发人深思。

【单元导语】

学习本单元,重在把握课文的思想情感和及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求。要反复诵读,涵咏品味,把握文意;要理解作者如何通过特有的语言形式去抒发情志,形成独特的美感。

“中华传统文化经典研习”任务群一共涵盖了四个单元:

单元序 人文主题/文体 课文

01 选择性必修上册第二单元 (6篇先秦诸子散文) 百家争鸣/先秦诸子散文 5《<论语>十二章》《大学之道》*《人皆有不忍人之心》6《<老子>四章》*《五石之瓠》7*《兼爱》

02 选择性必修中册第三单元(4篇史传作品) 历史的现场/史传作品 9《屈原列传》10*《苏武传》11《过秦论》*《五代史伶官传序》

03 选择性必修下册第一单元(7篇古典诗词) 诗的国度/古典诗词 1《氓》《离骚》(节选)2*《孔雀东南飞》3《蜀道难》*《蜀相》4*《望海潮》(东南形胜)*《扬州慢》(淮左名都)

04选择性必修下册第三单元(6篇古代经典散文) 至情至性/古代经典散文 9《陈情表》*《项脊轩志》10《兰亭集序》《归去来兮辞》11*《种树郭橐驼传》12*《石钟山记》

【学习任务群】中华传统文化经典研习学习任务群

【课标要求】本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

【人文主题】至情至性

本单元选取魏晋到明代的六篇经典散文,有的以情见长,至情至性,感人肺腑;有的以理取胜,理趣盎然,发人深思。

【单元导语】

学习本单元,重在把握课文的思想情感和及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求。要反复诵读,涵咏品味,把握文意;要理解作者如何通过特有的语言形式去抒发情志,形成独特的美感。

古代散文写法比较自由,结构可密可疏,句子可骈可散,但优秀的散文作品在章法、语言等方面都颇有讲究。

任务一:明确文体,厘清章法

梳理本单元的课文,明确文体及其特点,完成以下表格。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体概念/特点

陈情表 / 李密

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

探究一

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 “辞”是一种形式比较自由灵活的古体韵文。介于散文和诗歌之间的文体。押韵自由,文中多以“兮”一咏三叹,表情达意。

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 “辞”是一种形式比较自由灵活的古体韵文。介于散文和诗歌之间的文体。押韵自由,文中多以“兮”一咏三叹,表情达意。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员/政府官员 传记、寓言 设事明理的散文,本文的“传”具有寓言性质。

石钟山记 / 苏轼

。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 文体特点(创作手法)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 表,古代臣下向帝王上书言事的一种文书,动之以情,属于实用性文体。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 “志”是古代一种叙事、抒情的文体,回忆性散文。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 诗集前的序言,常用于说明和议论。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 “辞”是一种形式比较自由灵活的古体韵文。介于散文和诗歌之间的文体。押韵自由,文中多以“兮”一咏三叹,表情达意。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员/政府官员 传记、寓言 设事明理的散文,本文的“传”具有寓言性质。

石钟山记 / 苏轼 苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。 郦道元、李勃、士大夫、苏迈、当代及后代的人 游记 记游说理的散文,把议论、说理、叙事、写景融为一体。

探究二

古人为文,讲究章法,重视文章的结构和内部联系,就连一些看似信笔写就的作品,也大都有章法可循。如《归去来兮辞并序》,虽然被誉为“不见有斧凿痕”(元·李公焕《笺注陶渊明集》引李格非评语),但全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”,章法严密。

探究二

章法是一个比较宽泛的概念,布局、结构、脉络、关联等均在其中,总体而言,既包括外在的内容结构,即概括段落内容;也包括内在的逻辑结构,也即思想情感变化的脉络(意脉)。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

陈情表 / 李密

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明 全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

陈情表 / 李密 首段作者陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形。 第二段作者笔锋一转,叙朝廷征召之殷,写自己进退维谷的处境。第三段,一方面感激朝廷知遇之恩,表示极愿意赴任;一方面又提出自己的苦处,博得武帝的同情。 尾段有了前三段的情感铺垫,作者勇敢提出“愿乞终养”的要求,并表示生死效忠。 全文以一“情”字为主脉,李密向晋武帝陈“情”:孝情、忠情、先孝后忠之情。

项脊轩志/ 归有光

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

陈情表 / 李密 首段作者陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形。 第二段作者笔锋一转,叙朝廷征召之殷,写自己进退维谷的处境。第三段,一方面感激朝廷知遇之恩,表示极愿意赴任;一方面又提出自己的苦处,博得武帝的同情。 尾段有了前三段的情感铺垫,作者勇敢提出“愿乞终养”的要求,并表示生死效忠。 全文以一“情”字为主脉,李密向晋武帝陈“情”:孝情、忠情、先孝后忠之情。

项脊轩志/ 归有光 文章围绕“项脊轩”这一中心物象,叙述与其有关的人事变迁借“百年老屋”的几经兴废,回忆家庭琐事,抒发了物在人亡、三世变迁的感慨。 归有光对祖母、母亲、妻子的怀念;项脊轩寄托个人读书志向和重振家族的愿望。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明 全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

兰亭集序 /王羲之 作为一篇序言,本文介绍了作诗的缘由、作诗宴会上的盛景、成集的经过和诗集的意义。 以“乐——痛——悲”为内在情感线索。

抒发兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于人生苦短、生死无常的感慨,表明积极入世的生命观。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 全文由“归程”写起,历“归舍”“归园”“归田”,结于“归尽”。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

种树郭橐驼传 / 柳宗元 本文结构符合“传”的基本要求,从人物的名姓、籍贯、职业写起,以生平事迹、所言所行为主,最后以论赞作结。另外,柳宗元将文章的主要道理从郭橐驼口中道出。 说理过程中的思想逻辑结构是以“养树之术”来类比“养人之术”。批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 外在内容结构 内在情感脉络

种树郭橐驼传 / 柳宗元 本文结构符合“传”的基本要求,从人物的名姓、籍贯、职业写起,以生平事迹、所言所行为主,最后以论赞作结。另外,柳宗元将文章的主要道理从郭橐驼口中道出。 说理过程中的思想逻辑结构是以“养树之术”来类比“养人之术”。批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼 文章是游记,具备游记的三大要素。 即“所至”(交代出游之地)——“所见”(详写游赏过程)——“所感”(写所悟之理), 实际是以“生疑——解疑——明疑” 表现出苏轼的质疑精神。重视直接认识,不满足于间接认识,体现求真务实的精神。

古人云:“读李令伯《陈情表》而不坠泪者,其人必不孝。”( 宋赵与时《宾退录》卷九)虽然说得有点夸张,却点出了这篇文章所承载的文化观念一孝。本单元的六篇文章都具有深厚的文化内涵,从不同方面体现出中国人的传统观念,有的是公认的准则,有的是共同的价值观,有的是深刻的哲思,有的是可贵的精神。小组讨论,探究完成表格的内容。

任务二:梳理文本,落实素养目标

小组讨论,探究完成表格的内容。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 创作手法 (表达方式或表现手法) 语言风格 至情至性(情感主旨)

陈情表 / 李密

项脊轩志/ 归有光

兰亭集序 /王羲之

归去来兮辞并序/ 陶渊明

种树郭橐驼传 / 柳宗元

石钟山记 / 苏轼

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 创作手法 (表达方式或表现手法) 语言风格 至情至性(情感主旨)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 抒情与说理相结合。晓之以情/动之以理 祖孙相依为命的亲情,自己奉养祖母的孝道与感恩皇帝知遇之恩的忠君之情。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 写景、叙事、抒情 对祖母、母亲、妻子的怀念;项脊轩寄托个人读书志向和重振家族的愿望。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 记叙兰亭美景和游玩事宜、抒发感慨、发表议论 记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于人生人生苦短、生死无常的感慨,表明积极入世的生命观。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 记叙归隐的生活乐趣,抒发回归田园的情感,发表生命观的哲思评价 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员 传记、寓言 记叙、说理 批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼 苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。 郦道元、李勃、士大夫、苏迈、当代及后代的人 记 记叙、说理、评价 表现出苏轼的质疑精神。重视直接认识,不满足于间接认识,体现求真务实的精神。

题目及作者 创作时间及背景 写作对象 文体 创作手法 (表达方式或表现手法) 语言风格 至情至性(情感主旨)

陈情表 / 李密 晋朝 司马氏集团灭蜀后,为了巩固西晋政权,大力征召西蜀旧臣贤士做官。 晋武帝 表 抒情与说理相结合。晓之以情/动之以理 语言诚恳真挚,恭敬得体。句式:骈散结合,善用四言。 祖孙相依为命的亲情,自己奉养祖母的孝道与感恩皇帝知遇之恩的忠君之情。

项脊轩志/ 归有光 明朝 归有光35岁中举后,迁居嘉定安亭江上,触及旧稿,引发对亡妻的思念。 祖母、母亲、妻子 志 写景、叙事、抒情 语言简单质朴,典雅的叙述与口语化的描写相结合 对祖母、母亲、妻子的怀念;项脊轩寄托个人读书志向和重振家族的愿望。

兰亭集序 /王羲之 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之邀请友人聚集于兰亭,作曲水流觞,并作序。 集会人员、后之览者 序 记叙兰亭美景和游玩事宜、抒发感慨、发表议论 语言自然流畅,以散句为主,节奏平稳舒缓。语言富有哲思。 记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于人生人生苦短、生死无常的感慨,表明积极入世的生命观。

归去来兮辞并序/ 陶渊明 东晋义熙元年(405年)41岁时,最后一次出仕,做了85天的彭泽令。辞官之初,作《归去来兮辞(并序)》 自己 序、辞 记叙归隐的生活乐趣,抒发回归田园的情感,发表生命观的哲思评价 语言流畅清新,音节铿锵,自然成韵。多双声词、叠韵词,骈散结合。 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的觉醒以及人与自然的关系,寄托顺其自然、乐天安命的生命观。

种树郭橐驼传 / 柳宗元 柳宗元在参加“永贞革新前两年,即贞元十九年(803)至二十一年(805) ,曾任监察御史里行,针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而作的。 繁政扰民的官员 传记、寓言 记叙、说理 委婉含蓄,富有讽刺意味,间杂幽默的成分。 批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

石钟山记 / 苏轼 苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。 郦道元、李勃、士大夫、苏迈、当代及后代的人 记 记叙、说理、评价 行文潇洒随意,语言灵活流畅,变化多姿,生动形象。 表现出苏轼的质疑精神。重视直接认识,不满足于间接认识,体现求真务实的精神。

梁漱溟先生在《中国文化要义》的“绪论”中曾经概括中国文化的十四个特征,家庭本位、“孝”道至重、隐逸为高均为其列。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])