苏教版生物八年级上册 5.14.2 千姿百态的动物世界教案

文档属性

| 名称 | 苏教版生物八年级上册 5.14.2 千姿百态的动物世界教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 11:43:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 千姿百态的动物世界

第1课时 无脊椎动物

一、教学目标

1. 知识与技能

(1)概述无脊椎动物的主要特征。

(2)概述无脊椎动物与人类生活的关系。

2. 过程与方法

通过对无脊椎动物的了解,学会总结一类动物的主要特征,培养学生分析与总结问题的能力。

3. 情感、态度与价值观

(1)初步形成动物的形态结构、生理功能及生活习性与其生活环境相适应的生物学基本观点。

(2)养成良好的生活卫生习惯。

二、教学重难点

1. 教学重点:无脊椎动物的主要特征及其与人类生活的关系。

2. 教学难点:区分各类无脊椎动物。

三、教学准备

多媒体教学课件,海底世界的视频,水母、海蜇、海葵、水螅等动物的图片或标本,水螅捕食过程图片及视频资料,三角涡虫、华支睾吸虫、血吸虫等扁形动物的图片、视频,蛔虫寄生生活的视频,线形动物的图片等资料,蚯蚓的形态结构图片,多种环节动物的图片,有关软体动物的图片、视频资料,有关节肢动物的图片、视频资料,节肢动物(蝴蝶、蝗虫、蜘蛛、蜈蚣、蟹等)的标本,节肢动物与人类生活相关的实例资料等。

四、教学过程

(一)导入新课

动物是多种多样的,你平时所看到的虫鱼鸟兽都是动物。不同的动物是怎样生活的,有些什么特征呢?让我们走进《千姿百态的动物世界》,在不同的动物身上,你会发现各种精彩的答案。根据动物体内有无脊柱,我们可以将它们分为无脊椎动物和脊椎动物。今天我们主要学习无脊椎动物。

播放海底世界的视频,观看海底景象。展示腔肠动物的图片或标本,从而引入新课。

(二)互动授课

1. 引导学生思考:固着在海中礁石上的海葵,乍一看宛如艳丽的花朵,因此有人称之为“海中之花”。然而,它们却不是植物,而是动物。那么,它们是如何获取食物的呢?带着疑问和老师一起寻找答案。学生自学教材第11页的内容,找出腔肠动物的生活环境、形态结构特点与生理功能,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)腔肠动物的生活环境是怎样的?

学生:腔肠动物多数生活在海水中,少数生活在淡水中。

(2)腔肠动物的形态结构有何特点?

学生:腔肠动物开始出现组织分化,具有简单的器官:身体中央有消化腔,有口无肛门。

(3)腔肠动物如何捕食、消化和排泄?

学生:许多腔肠动物的触手十分敏感,遇到猎物时,触手上的刺丝就会刺入猎物体内,射入毒液将其麻痹或杀死,经口送入消化腔进行消化,消化后的残渣仍从口排出。

(4)常见的腔肠动物有哪些?

学生:常见的腔肠动物有水螅、海葵、珊瑚虫等。

(5)腔肠动物与人类生活有什么关系?

学生:海蜇可供食用;珊瑚虫能分泌一些物质形成珊瑚礁,珊瑚礁是海洋生物的重要栖息地。

(6)教师播放水螅捕食过程的图片及视频资料,引导学生观察。补充讲解:腔肠动物的身体呈辐射对称,只能分出上下,分不出前后、左右和背腹。这样的体形便于水螅感知周围环境中来自各个方向的刺激,从各个方向捕获猎物、进行防御。

师生共同总结:腔肠动物开始出现组织分化,具有简单的器官:身体中央有消化腔,有口无肛门。

2. 引导学生阅读教材第12页第一段内容,了解扁形动物的生活环境、形态结构及主要的生理功能,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)扁形动物的生活环境是怎样的?

学生:扁形动物主要分布于海水、淡水或潮湿的土壤中。

(2)扁形动物的形态结构有何特点?

学生:扁形动物身体扁平,消化道有口无肛门,虽然组织、器官、系统有了进一步的分化,但仍没有呼吸系统和循环系统。

(3)常见的扁形动物有哪些?

学生:常见的扁形动物有涡虫、吸虫和绦虫等。

(4)教师播放三角涡虫、华支睾吸虫、血吸虫等扁形动物的图片、视频,引导学生观察。补充讲解:扁形动物的身体属于两侧对称。这样的体形使运动更加准确、迅速而有效,有利于动物运动、捕食和防御。营寄生生活的扁形动物的消化器官很简单,有的甚至没有消化器官。华支睾吸虫的生殖器官特别发达(华支睾吸虫的精巢特别发达)。华支睾吸虫通常先寄生在纹沼螺等淡水螺中,然后进一步感染草鱼、鲫鱼等淡水鱼以及虾类,人或动物若是食用了生的或未煮熟的含有该吸虫的鱼虾,就会被感染。

(5)扁形动物与人类生活有什么关系?

学生:绦虫和吸虫会引起人体的寄生虫疾病。例如,猪带绦虫的成虫寄生在人体的小肠中,夺取营养,引起人体营养不良。

(6)如何预防寄生虫病?

学生:取食煮熟的猪肉、鱼肉;处理好粪便;消灭钉螺;穿防护服下水,不让田中的水接触到皮肤等。

师生共同总结:扁形动物身体扁平,消化道有口无肛门,虽然组织、器官、系统有了进一步的分化,但仍没有呼吸系统和循环系统。

3. 指导学生自学教材第12页第二段内容,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)线形动物的形态有何特点?

学生:线形动物身体大多细长,呈线形,身体不分节,消化道有口有肛门。

(2)线形动物如何消化和排泄?

学生:食物经口进入消化道,营养物质被吸收,食物残渣由肛门排出。

(3)常见的线形动物有哪些?

学生:常见的线形动物有蛔虫、丝虫、轮虫等。

(4)线形动物与人类生活有什么关系?

学生:线形动物大多寄生在人、家畜、家禽和农作物的体内,危害人体健康,损害农牧业生产。例如,人蛔虫常寄生于人的小肠内,夺取营养,引起人体营养不良;人蛔虫数量增多时,还会阻塞肠道。

教师补充讲解:线形动物也有对人类有利的一面。例如,秀丽隐杆线虫是人类研究遗传、发育、衰老等过程的重要实验动物。

(5)播放蛔虫寄生生活的视频,引导学生观看。

提问:①人类是怎样感染蛔虫病的?

学生:人喝了带有虫卵的生水,吃了沾有虫卵的蔬菜,或者用沾有虫卵的手去拿食物,都可能感染蛔虫病。

②怎样预防蛔虫病?

学生:注意饮食卫生,不生食不洁的瓜、果、蔬菜等,饭前便后要洗手;要管理好粪便,粪便要经过处理杀死虫卵后,再作肥料使用。

(6)观察比较蛔虫、蛲虫、丝虫等的形态特点,归纳总结线形动物的主要特征:线形动物身体大多细长,呈线形,身体不分节,消化道有口有肛门。

过渡:从外部形态上看,蚯蚓的身体也是细长的,为什么被称为环节动物?蚯蚓的外部形态和蛔虫有什么不同?

4. 指导学生自学教材第13页第一、二段内容,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)环节动物的身体是由什么组成的?有何意义?

学生:环节动物身体从前到后由许多形态相似的体节组成。体节的出现,促进了各种系统功能的发展,如神经系统趋于完善。这对促进动物的代谢,增强动物对环境的适应能力,有着重大意义。

(2)环节动物生活在怎样的环境中?

学生:环节动物广泛分布于海水、淡水和土壤中。

(3)常见的环节动物有哪些?

学生:常见的环节动物有蚯蚓、蛭、沙蚕等。

(4)展示蚯蚓的图片,引导学生观察。教师补充总结:蚯蚓的身体呈两侧对称。蚯蚓靠近环带的一端为前端;背面颜色较深,腹面颜色较浅,背面光滑,腹面有刚毛,靠刚毛辅助运动。

(5)引导学生比较沙蚕、水蛭和蚯蚓的形态结构,归纳总结环节动物的主要特征:身体呈圆筒形,环节动物身体从前到后由许多形态相似的体节组成,靠刚毛或疣足辅助运动。

(6)阅读教材第13页第二段内容,了解沙蚕、水蛭及蚯蚓与人类生活的关系。

师生共同总结:环节动物与我们的关系非常密切。①蚯蚓能疏松土壤;取食腐烂的有机物等,形成的粪便含有植物需要的氮、磷、钾等养分,能提高土壤的肥力;身体富含蛋白质和脂肪,可用于生产蛋白质饲料或食品;蚯蚓能处理有机废物,净化环境。②水蛭会吸食鱼、家畜或人体的血液,对人、畜有一定的危害。③沙蚕可作为饵料和饲料。

5. 播放软体动物的图片、视频资料,引导学生观察,组织学生自行解决问题。

(1)软体动物分布于哪些地方?

学生:软体动物广泛分布于海水、淡水和陆地。

(2)举例说出几种软体动物。

学生:河蚌、蜗牛、乌贼、章鱼等。

师生共同总结软体动物的特征:体外被覆坚硬的贝壳,用以保护柔软的身体。乌贼、章鱼等软体动物的贝壳已退化。

(3)指导学生阅读教材第14页关于“软体动物与人类生活的关系”的内容,小组讨论软体动物对我们的生活有什么影响。

学生:软体动物可食用、入药、做工艺品等。一些软体动物会造成农业、养殖业的损失;钉螺与血吸虫会危害人体的健康;海洋中的某些软体动物通过穿凿木材或岩石穴居,能损坏港湾建筑和海上交通运输设施。

6. 组织学生观察一些节肢动物的标本或直接观察教材第15页图14-15,引导学生结合自己的生活经验,小组讨论自行解决问题。

(1)节肢动物是动物界种类最多、数量最大、分布最广的动物类群。它们有何共同特征?

学生:身体分节,体表有坚硬的外骨骼和分节的附肢。

(2)常见的节肢动物有哪些?

学生:蝴蝶、蟹、蜘蛛和蜈蚣等。

(3)这些动物中哪些动物的形态结构比较相似?

学生:蝗虫与蝴蝶的形态结构比较相似。

教师根据学生的回答补充讲解:蝗虫与蝴蝶属于节肢动物中的昆虫。它们不但种类繁多,而且每种的个体数量十分惊人。昆虫的分布非常广泛,几乎遍及整个地球。昆虫是节肢动物中种类最多的类群。

(4)教师质疑:如何判断一种动物是否属于节肢动物?如果说节肢动物就是昆虫,正确吗?

学生讨论得出结论:如果该种动物的身体和附肢都分节,并且体表有外骨骼,则属于节肢动物。节肢动物包括昆虫,昆虫都属于节肢动物,但不是所有的节肢动物都是昆虫。

(5)组织学生对照教材第16页图14-16,观察中华土蜂和小麦叶峰的外部形态。数一数,它们分别有几对翅、几对足。想一想,它们有哪些共同特征。

学生:它们有两对翅、三对足。

师生共同总结:昆虫是一般具备两对翅、三对足的节肢动物。

教师补充讲解:昆虫的身体分为头部、胸部和腹部三部分。昆虫的运动器官是足和翅,足分节。昆虫的外骨骼不仅能保护自己柔软的身体,还可以防止体内水分蒸发,适于干旱的陆地生活。

(6)组织学生观察教材第16页图14-17所示的部分节肢动物标本,识别哪些是昆虫,哪些不是昆虫。

(7)展示教师和学生搜集的相关图片、视频和文字资料等,组织学生举例说明节肢动物与人类生活的关系。学生以小组为单位讨论归纳:

①有益:一些瓢虫、蜘蛛是农业害虫的天敌;蜜蜂、蝴蝶可以为绿色开花植物传播花粉;蝗虫等富含蛋白质,可被加工成食品;蝎等有重要的药用价值;萤火虫等在仿生学方面发挥了重要作用。

②有害:金龟子等会危害农作物;蚊等会传染疾病。

7. 师生共同总结:无脊椎动物包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物。无脊椎动物的共同特征是身体内没有脊柱,而脊椎动物(如人)具有脊柱。

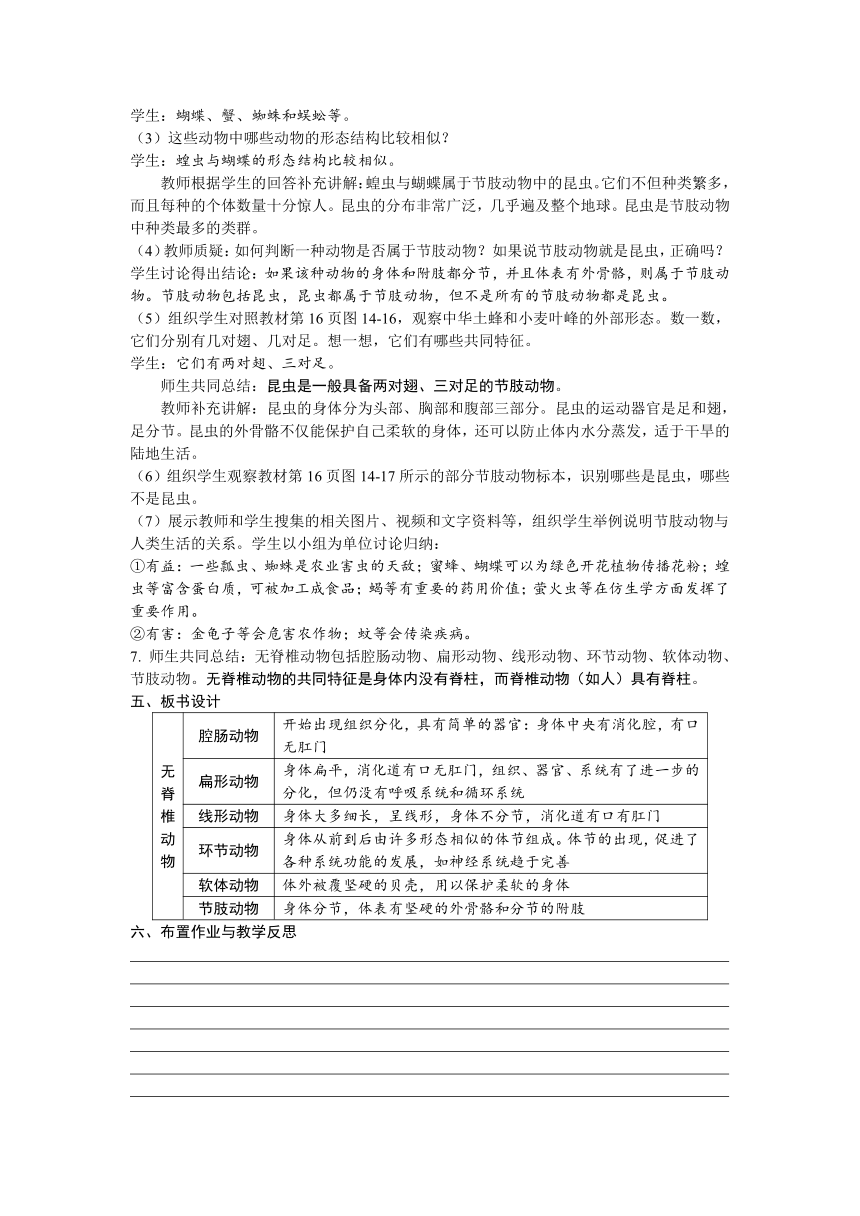

五、板书设计

无脊椎动物 腔肠动物 开始出现组织分化,具有简单的器官:身体中央有消化腔,有口无肛门

扁形动物 身体扁平,消化道有口无肛门,组织、器官、系统有了进一步的分化,但仍没有呼吸系统和循环系统

线形动物 身体大多细长,呈线形,身体不分节,消化道有口有肛门

环节动物 身体从前到后由许多形态相似的体节组成。体节的出现,促进了各种系统功能的发展,如神经系统趋于完善

软体动物 体外被覆坚硬的贝壳,用以保护柔软的身体

节肢动物 身体分节,体表有坚硬的外骨骼和分节的附肢

六、布置作业与教学反思

第2课时 脊椎动物

一、教学目标

1. 知识与技能

(1)概述各类脊椎动物的主要特征。

(2)概述脊椎动物与人类生活的关系。

2. 过程与方法

通过观察脊椎动物的形态结构,提高学生的观察分析能力及综合归纳能力。

3. 情感、态度与价值观

提高学生爱护动物的意识,关注我国的珍稀动物,养成保护环境的良好品质。

二、教学重难点

1. 教学重点:各类脊椎动物的主要特征及其与人类生活的关系。

2. 教学难点:各类脊椎动物的主要特征。

三、教学准备

多媒体教学课件,鱼的骨骼标本或图片,各种鱼的图片,鲫鱼,解剖盘,镊子,水槽,红墨水,滴管,清水,用溴麝香草酚蓝溶液验证流经鱼鳃后水的成分变化的视频,青蛙的生活史等资料,两栖动物的图片和视频,扬子鳄等爬行动物的图片和生活片段视频,与鸟的结构相关的图片、视频资料等。

四、教学过程

(一)导入新课

展示海洋馆中鱼类的图片或播放淡水鱼和海洋鱼的视频。提问:同学们喜欢吃鱼吗?鱼的生活环境是怎样的?人为什么不能生活在这种环境中呢?

(二)互动授课

1. 回顾前面学过的几类无脊椎动物,展示鱼的骨骼标本或图片,指导学生观察脊柱和脊椎骨。列举几种有脊柱的和无脊柱的动物,并进行比较。引导学生说出无脊椎动物和脊椎动物的主要区别。

学生:无脊椎动物体内没有由脊椎骨组成的脊柱,脊椎动物体内有脊柱。

2. 借助教材第17~19页的内容,结合学生的实际情况,了解鱼类。

活动一:观察鱼的外部形态和运动

指导学生分小组观察鲫鱼,提示学生对照教材第18页“观察”中的方法进行观察,然后小组讨论自行解决问题。

(1)鲫鱼的身体分成哪几部分?

学生:鲫鱼的身体分为头、躯干和尾三部分。

(2)鲫鱼的外形有什么特点?是否有利于它在水中运动?

学生:鲫鱼的身体呈流线型,有利于减少鱼在水中游泳时遇到的阻力。

(3)鱼的体色背面和腹面有什么不同?这样的体色具有什么意义?

学生:鲫鱼的背面颜色深、腹面颜色浅。能够防止被敌害发现,属于保护色。

(4)鲫鱼体表有什么覆盖物?用手摸一摸鱼的体表,有何感觉?这种体表结构有什么作用?

学生:鲫鱼体表有鳞片覆盖,鳞片的表面有滑滑的黏液,起保护身体的作用。

(5)有人说,鱼只靠鱼鳍进行运动,这种说法全面吗?

学生:不全面,自然界中的大多数鱼主要靠尾和躯干的摆动以及鱼鳍的协调作用游泳,鱼鳍在鱼的运动中起辅助作用。鱼身体两侧的侧线能感知水流的方向。

活动二:探究鱼的呼吸

指导学生观察鱼的口和鳃盖后缘是同时张合,还是交替张合。请学生协助完成演示实验:用滴管吸取红墨水滴在鲫鱼口的前部,观察发生的现象;轻轻翻开鲫鱼的鳃盖,观察鱼鳃的颜色,并提示学生思考其意义,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)鱼的口和鳃盖后缘是同时张合还是交替张合?

学生:鱼的口和鳃盖后缘是交替张合的。

(2)将红墨水滴在鱼口的前部,红墨水会从什么地方流出?

学生:将红墨水滴在鱼口的前方,红墨水会从鳃盖后缘流出。

(3)观察鱼鳃的颜色和结构特点,分析鱼鳃为什么是鲜红色的?鳃丝为什么既多又细?

学生:鱼鳃是鲜红色的,因为其内含有丰富的毛细血管。鳃丝既多又细,在水中展开能增大气体交换的面积。

师生共同总结:鲫鱼的呼吸器官是鳃,鳃丝有大量的毛细血管,当水从口进入后鳃盖闭合,水中的氧气通过鳃丝进入血液,血液中的二氧化碳进入水中,从鳃盖流出,排出体外,完成了气体交换。因此,用滴管吸取红墨水滴在鲫鱼口前部的水中,发现红墨水随水由口流入,从鳃盖流出,这是鲫鱼在呼吸。

(4)播放用溴麝香草酚蓝溶液验证流经鱼鳃后水的成分变化的视频。提问:流入鱼鳃的水和流出鱼鳃的水相比,溶解的气体成分会有哪些变化?

学生:流出鱼鳃的水中,氧气减少,二氧化碳增多。

3. 师生一起总结鱼的主要特征:鱼类的身体可分为头、躯干和尾三个部分;身体多呈流线型;体表被覆鳞片;用鳃呼吸;身体两侧的侧线,能感知水流的方向。

4. 提问:常见的淡水鱼和海洋鱼有哪些?

学生:常见的淡水鱼有鲤鱼、鲢鱼等,常见的海洋鱼有带鱼、大黄鱼等。

教师补充讲解:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼是我国的“四大家鱼”。

5. 过渡:蛙和龟既可以在水中游泳,也可以在陆地生活,然而,青蛙属于两栖动物,而乌龟却属于爬行动物,这是为什么呢?引导学生自学教材第19页的内容。播放青蛙的生活史等视频资料,观察青蛙的身体特点,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)每一种生物都是与其生活环境相适应的,青蛙与其水陆两栖的生活相适应的特点包括哪些?

学生:青蛙的幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤可辅助呼吸。

(2)为什么说两栖类是脊椎动物由水生向陆生进化的过渡类群?

学生:它们虽然能在陆地上生活,但生殖过程不能离开水。

(3)有人说,既能生活在水中又能生活在陆地上的动物属于两栖动物,这种说法对不对?为什么?

学生:不对,比如乌龟既能在水中生活也能在陆地生活,但却不是两栖动物,而是爬行动物。

(4)引导学生比较黑斑蛙、中华大蟾蜍、大鲵和东方蝾螈的形态结构,归纳两栖动物的主要特征:两栖类的幼体生活在水中,用鳃呼吸;大多数成体生活在陆地上,用肺呼吸;皮肤裸露,具有辅助呼吸的作用。

(5)引导学生关注两栖动物生存的现状,关注两栖动物的种类和数量不断减少的原因,渗透保护两栖动物的意识。补充相关视频资料,拓展学生对于两栖动物在人类生活中的作用的认识。

6. 播放扬子鳄生活的片段,展示扬子鳄的图片,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)在身体的分部上,扬子鳄比青蛙多了哪一部位?有何意义?

学生:扬子鳄的身体比青蛙多了颈部。头后有颈,可以使头灵活转动,便于寻找食物和发现敌害。

(2)扬子鳄的皮肤和青蛙的皮肤特点相同吗?它们在功能上相同吗?

学生:不相同,青蛙的皮肤裸露、湿润,扬子鳄的皮肤干燥,表面覆盖角质的鳞片。二者的功能也不相同,青蛙的皮肤能辅助呼吸,扬子鳄的皮肤不能辅助呼吸,角质的鳞片既可以保护身体又能减少体内水分的蒸发。

(3)扬子鳄的呼吸器官与青蛙相比,有何变化?为什么会发生这种变化?

学生:青蛙用肺呼吸,皮肤辅助呼吸;扬子鳄只用肺呼吸。因为扬子鳄的肺部发达,气体交换能力强,只靠肺的呼吸,就能满足扬子鳄在陆地上对氧气的需求。

(4)扬子鳄和青蛙的生殖方式有何不同?

学生:青蛙为体外受精,在水中形成受精卵;扬子鳄为体内受精,受精卵产在陆地。

(5)扬子鳄的卵与青蛙的卵有何不同?

学生:青蛙的卵很小,扬子鳄的卵较大,卵内养料较多并含有一定的水分,卵外还有坚硬的卵壳保护,使卵能够在陆地环境中发育成幼鳄。

教师补充强调:爬行动物是真正适应陆地生活的脊椎动物。爬行动物不管是生活在水中还是陆地上,都是用肺呼吸,卵都生产在陆地上。

(6)比较玳瑁、蟒蛇、扬子鳄、多疣壁虎等的形态结构,归纳爬行动物的主要特征:爬行类的体表一般覆盖着鳞片或甲,在陆地产卵,卵的表面具有坚硬的卵壳。

(7)引导学生根据自己的生活经验,举例说明爬行动物与人类生活的关系。教师可以根据实际情况补充:毒蛇的种类,防范和辨识的方法,以及被蛇咬伤后的急救措施;蛇毒的成分、药用价值;我国特有的珍稀两栖动物和爬行动物,等等。

7. 指导学生结合图片、视频,阅读教材第20~21页的内容,小组讨论自行解决问题。

(1)鸟的体形有什么特点?这与飞行生活有什么关系。

学生:鸟的身体呈流线型,可减少飞行中空气的阻力。

(2)鸟的翼是由什么结构演变来的?翼有哪些特点与飞行生活相适应?

学生:前肢变成翼,翼上生有几排大型的羽毛,扇动空气可以获得飞行的动力。

师生共同总结鸟类的特征:鸟类身体大多呈流线型,前肢变成翼,体表被羽毛,体温恒定。其他特征:鸟类产的卵一般较大,具有坚硬的卵壳。

(3)指导学生小组讨论、制订本组开展爱鸟周活动的计划。例如,制作人工鸟巢并安放在校园或公园中的树上,让鸟类有个“家”;制作爱鸟周宣传小报,在校园内或社区内进行宣传,让保护鸟类成为每个人的共识。

8. 展示猫的图片,以及袋鼠、熊猫、猴子哺乳的图片,阅读教材第22~23页的内容,引导学生结合生活实例,小组讨论自行解决问题。

(1)哺乳动物的形态特征是什么?哺乳动物的体温恒定吗?

学生:哺乳动物全身被毛,体温恒定。

(2)哺乳动物的生殖发育特点是什么?这样的特点有什么意义?

学生:胚胎发育在母体子宫内进行,母兽以乳汁哺育幼兽。利于提高后代的成活率。

(3)哺乳动物生活在哪里?

学生:哺乳动物在地球上广泛分布,有的生活在陆地上(如亚洲象、东北虎),有的生活在水中(如海牛),有的能够在空中飞行(如东亚家蝠)。

(4)所有的哺乳动物体表都有毛吗?毛具有什么作用?

学生:不是所有的哺乳动物都有毛,生活在水中的哺乳动物的体毛退化。毛具有保温作用。

教师引导学生思考胎生、哺乳的优越性,为什么胎生、哺乳提高了哺乳动物后代的成活率。

师生共同总结:①胚胎在母体内发育,母体直接产出幼崽。胎生比卵生提高了后代的出生存活率。②母体都有乳腺,能分泌乳汁哺育幼崽,在短时间内解决了幼崽的温饱和营养问题,因而大大提高了后代的成活率,增强了对自然环境的适应能力。

(5)师生共同总结哺乳动物的主要特征:哺乳类动物全身被毛,体温恒定,胚胎发育在母体子宫内进行,母兽以乳汁哺育幼兽;它们大脑发达,是生物界中最高等的类群。

教师点拨:不管水生的还是陆生的,哺乳动物都用肺呼吸,都是胎生、哺乳,但是最低等的鸭嘴兽却是卵生的。

9. 引导学生完成教材第23页的“调查”,举例说出哺乳动物等脊椎动物和人类生活的关系。

师生共同总结:

(1)有益:①为人类提供肉、蛋、奶等食物,为皮革制品和服装制品的生产提供原料;②作为运输工具;③具有重要的药用价值;④在仿生学方面,给人类启示;等等。

(2)有害:传播疾病,损害农、林、牧业等。

10. 引导学生自学教材第24页的内容,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)国家一级保护野生动物有哪些?

学生:大熊猫、白鳍豚、丹顶鹤、朱鹮、蒙古野驴、金丝猴等。

(2)国家二级保护野生动物有哪些?

学生:小熊猫、猕猴、虎纹蛙、狼等。

(3)自然保护区的概念是什么?

学生:为了保护珍稀的动、植物资源,保护代表不同自然地带的自然环境和生态系统,国家划出一定的区域加以保护,这样的地区就叫做自然保护区。

(4)教师介绍我国的珍稀动物,引导学生关注我国珍稀动物生存的现状,渗透保护珍稀动物的意识。

五、板书设计

脊椎动物 鱼类 身体可分为头、躯干和尾三个部分;身体多呈流线型;体表被覆鳞片;用鳃呼吸;身体两侧的侧线,能感知水流的方向

两栖类 幼体生活在水中,用鳃呼吸;大多数成体生活在陆地上,用肺呼吸;皮肤裸露,具有辅助呼吸的作用

爬行类 体表一般覆盖着鳞片或甲,在陆地产卵,卵的表面具有坚硬的卵壳

鸟类 身体大多呈流线型,前肢变成翼,体表被羽毛,体温恒定。其他特征:鸟类产的卵一般较大,具有坚硬的卵壳

哺乳类 全身被毛,体温恒定,胚胎发育在母体子宫内进行,母兽以乳汁哺育幼兽;它们大脑发达,是生物界中最高等的类群

六、布置作业与教学反思

第1课时 无脊椎动物

一、教学目标

1. 知识与技能

(1)概述无脊椎动物的主要特征。

(2)概述无脊椎动物与人类生活的关系。

2. 过程与方法

通过对无脊椎动物的了解,学会总结一类动物的主要特征,培养学生分析与总结问题的能力。

3. 情感、态度与价值观

(1)初步形成动物的形态结构、生理功能及生活习性与其生活环境相适应的生物学基本观点。

(2)养成良好的生活卫生习惯。

二、教学重难点

1. 教学重点:无脊椎动物的主要特征及其与人类生活的关系。

2. 教学难点:区分各类无脊椎动物。

三、教学准备

多媒体教学课件,海底世界的视频,水母、海蜇、海葵、水螅等动物的图片或标本,水螅捕食过程图片及视频资料,三角涡虫、华支睾吸虫、血吸虫等扁形动物的图片、视频,蛔虫寄生生活的视频,线形动物的图片等资料,蚯蚓的形态结构图片,多种环节动物的图片,有关软体动物的图片、视频资料,有关节肢动物的图片、视频资料,节肢动物(蝴蝶、蝗虫、蜘蛛、蜈蚣、蟹等)的标本,节肢动物与人类生活相关的实例资料等。

四、教学过程

(一)导入新课

动物是多种多样的,你平时所看到的虫鱼鸟兽都是动物。不同的动物是怎样生活的,有些什么特征呢?让我们走进《千姿百态的动物世界》,在不同的动物身上,你会发现各种精彩的答案。根据动物体内有无脊柱,我们可以将它们分为无脊椎动物和脊椎动物。今天我们主要学习无脊椎动物。

播放海底世界的视频,观看海底景象。展示腔肠动物的图片或标本,从而引入新课。

(二)互动授课

1. 引导学生思考:固着在海中礁石上的海葵,乍一看宛如艳丽的花朵,因此有人称之为“海中之花”。然而,它们却不是植物,而是动物。那么,它们是如何获取食物的呢?带着疑问和老师一起寻找答案。学生自学教材第11页的内容,找出腔肠动物的生活环境、形态结构特点与生理功能,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)腔肠动物的生活环境是怎样的?

学生:腔肠动物多数生活在海水中,少数生活在淡水中。

(2)腔肠动物的形态结构有何特点?

学生:腔肠动物开始出现组织分化,具有简单的器官:身体中央有消化腔,有口无肛门。

(3)腔肠动物如何捕食、消化和排泄?

学生:许多腔肠动物的触手十分敏感,遇到猎物时,触手上的刺丝就会刺入猎物体内,射入毒液将其麻痹或杀死,经口送入消化腔进行消化,消化后的残渣仍从口排出。

(4)常见的腔肠动物有哪些?

学生:常见的腔肠动物有水螅、海葵、珊瑚虫等。

(5)腔肠动物与人类生活有什么关系?

学生:海蜇可供食用;珊瑚虫能分泌一些物质形成珊瑚礁,珊瑚礁是海洋生物的重要栖息地。

(6)教师播放水螅捕食过程的图片及视频资料,引导学生观察。补充讲解:腔肠动物的身体呈辐射对称,只能分出上下,分不出前后、左右和背腹。这样的体形便于水螅感知周围环境中来自各个方向的刺激,从各个方向捕获猎物、进行防御。

师生共同总结:腔肠动物开始出现组织分化,具有简单的器官:身体中央有消化腔,有口无肛门。

2. 引导学生阅读教材第12页第一段内容,了解扁形动物的生活环境、形态结构及主要的生理功能,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)扁形动物的生活环境是怎样的?

学生:扁形动物主要分布于海水、淡水或潮湿的土壤中。

(2)扁形动物的形态结构有何特点?

学生:扁形动物身体扁平,消化道有口无肛门,虽然组织、器官、系统有了进一步的分化,但仍没有呼吸系统和循环系统。

(3)常见的扁形动物有哪些?

学生:常见的扁形动物有涡虫、吸虫和绦虫等。

(4)教师播放三角涡虫、华支睾吸虫、血吸虫等扁形动物的图片、视频,引导学生观察。补充讲解:扁形动物的身体属于两侧对称。这样的体形使运动更加准确、迅速而有效,有利于动物运动、捕食和防御。营寄生生活的扁形动物的消化器官很简单,有的甚至没有消化器官。华支睾吸虫的生殖器官特别发达(华支睾吸虫的精巢特别发达)。华支睾吸虫通常先寄生在纹沼螺等淡水螺中,然后进一步感染草鱼、鲫鱼等淡水鱼以及虾类,人或动物若是食用了生的或未煮熟的含有该吸虫的鱼虾,就会被感染。

(5)扁形动物与人类生活有什么关系?

学生:绦虫和吸虫会引起人体的寄生虫疾病。例如,猪带绦虫的成虫寄生在人体的小肠中,夺取营养,引起人体营养不良。

(6)如何预防寄生虫病?

学生:取食煮熟的猪肉、鱼肉;处理好粪便;消灭钉螺;穿防护服下水,不让田中的水接触到皮肤等。

师生共同总结:扁形动物身体扁平,消化道有口无肛门,虽然组织、器官、系统有了进一步的分化,但仍没有呼吸系统和循环系统。

3. 指导学生自学教材第12页第二段内容,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)线形动物的形态有何特点?

学生:线形动物身体大多细长,呈线形,身体不分节,消化道有口有肛门。

(2)线形动物如何消化和排泄?

学生:食物经口进入消化道,营养物质被吸收,食物残渣由肛门排出。

(3)常见的线形动物有哪些?

学生:常见的线形动物有蛔虫、丝虫、轮虫等。

(4)线形动物与人类生活有什么关系?

学生:线形动物大多寄生在人、家畜、家禽和农作物的体内,危害人体健康,损害农牧业生产。例如,人蛔虫常寄生于人的小肠内,夺取营养,引起人体营养不良;人蛔虫数量增多时,还会阻塞肠道。

教师补充讲解:线形动物也有对人类有利的一面。例如,秀丽隐杆线虫是人类研究遗传、发育、衰老等过程的重要实验动物。

(5)播放蛔虫寄生生活的视频,引导学生观看。

提问:①人类是怎样感染蛔虫病的?

学生:人喝了带有虫卵的生水,吃了沾有虫卵的蔬菜,或者用沾有虫卵的手去拿食物,都可能感染蛔虫病。

②怎样预防蛔虫病?

学生:注意饮食卫生,不生食不洁的瓜、果、蔬菜等,饭前便后要洗手;要管理好粪便,粪便要经过处理杀死虫卵后,再作肥料使用。

(6)观察比较蛔虫、蛲虫、丝虫等的形态特点,归纳总结线形动物的主要特征:线形动物身体大多细长,呈线形,身体不分节,消化道有口有肛门。

过渡:从外部形态上看,蚯蚓的身体也是细长的,为什么被称为环节动物?蚯蚓的外部形态和蛔虫有什么不同?

4. 指导学生自学教材第13页第一、二段内容,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)环节动物的身体是由什么组成的?有何意义?

学生:环节动物身体从前到后由许多形态相似的体节组成。体节的出现,促进了各种系统功能的发展,如神经系统趋于完善。这对促进动物的代谢,增强动物对环境的适应能力,有着重大意义。

(2)环节动物生活在怎样的环境中?

学生:环节动物广泛分布于海水、淡水和土壤中。

(3)常见的环节动物有哪些?

学生:常见的环节动物有蚯蚓、蛭、沙蚕等。

(4)展示蚯蚓的图片,引导学生观察。教师补充总结:蚯蚓的身体呈两侧对称。蚯蚓靠近环带的一端为前端;背面颜色较深,腹面颜色较浅,背面光滑,腹面有刚毛,靠刚毛辅助运动。

(5)引导学生比较沙蚕、水蛭和蚯蚓的形态结构,归纳总结环节动物的主要特征:身体呈圆筒形,环节动物身体从前到后由许多形态相似的体节组成,靠刚毛或疣足辅助运动。

(6)阅读教材第13页第二段内容,了解沙蚕、水蛭及蚯蚓与人类生活的关系。

师生共同总结:环节动物与我们的关系非常密切。①蚯蚓能疏松土壤;取食腐烂的有机物等,形成的粪便含有植物需要的氮、磷、钾等养分,能提高土壤的肥力;身体富含蛋白质和脂肪,可用于生产蛋白质饲料或食品;蚯蚓能处理有机废物,净化环境。②水蛭会吸食鱼、家畜或人体的血液,对人、畜有一定的危害。③沙蚕可作为饵料和饲料。

5. 播放软体动物的图片、视频资料,引导学生观察,组织学生自行解决问题。

(1)软体动物分布于哪些地方?

学生:软体动物广泛分布于海水、淡水和陆地。

(2)举例说出几种软体动物。

学生:河蚌、蜗牛、乌贼、章鱼等。

师生共同总结软体动物的特征:体外被覆坚硬的贝壳,用以保护柔软的身体。乌贼、章鱼等软体动物的贝壳已退化。

(3)指导学生阅读教材第14页关于“软体动物与人类生活的关系”的内容,小组讨论软体动物对我们的生活有什么影响。

学生:软体动物可食用、入药、做工艺品等。一些软体动物会造成农业、养殖业的损失;钉螺与血吸虫会危害人体的健康;海洋中的某些软体动物通过穿凿木材或岩石穴居,能损坏港湾建筑和海上交通运输设施。

6. 组织学生观察一些节肢动物的标本或直接观察教材第15页图14-15,引导学生结合自己的生活经验,小组讨论自行解决问题。

(1)节肢动物是动物界种类最多、数量最大、分布最广的动物类群。它们有何共同特征?

学生:身体分节,体表有坚硬的外骨骼和分节的附肢。

(2)常见的节肢动物有哪些?

学生:蝴蝶、蟹、蜘蛛和蜈蚣等。

(3)这些动物中哪些动物的形态结构比较相似?

学生:蝗虫与蝴蝶的形态结构比较相似。

教师根据学生的回答补充讲解:蝗虫与蝴蝶属于节肢动物中的昆虫。它们不但种类繁多,而且每种的个体数量十分惊人。昆虫的分布非常广泛,几乎遍及整个地球。昆虫是节肢动物中种类最多的类群。

(4)教师质疑:如何判断一种动物是否属于节肢动物?如果说节肢动物就是昆虫,正确吗?

学生讨论得出结论:如果该种动物的身体和附肢都分节,并且体表有外骨骼,则属于节肢动物。节肢动物包括昆虫,昆虫都属于节肢动物,但不是所有的节肢动物都是昆虫。

(5)组织学生对照教材第16页图14-16,观察中华土蜂和小麦叶峰的外部形态。数一数,它们分别有几对翅、几对足。想一想,它们有哪些共同特征。

学生:它们有两对翅、三对足。

师生共同总结:昆虫是一般具备两对翅、三对足的节肢动物。

教师补充讲解:昆虫的身体分为头部、胸部和腹部三部分。昆虫的运动器官是足和翅,足分节。昆虫的外骨骼不仅能保护自己柔软的身体,还可以防止体内水分蒸发,适于干旱的陆地生活。

(6)组织学生观察教材第16页图14-17所示的部分节肢动物标本,识别哪些是昆虫,哪些不是昆虫。

(7)展示教师和学生搜集的相关图片、视频和文字资料等,组织学生举例说明节肢动物与人类生活的关系。学生以小组为单位讨论归纳:

①有益:一些瓢虫、蜘蛛是农业害虫的天敌;蜜蜂、蝴蝶可以为绿色开花植物传播花粉;蝗虫等富含蛋白质,可被加工成食品;蝎等有重要的药用价值;萤火虫等在仿生学方面发挥了重要作用。

②有害:金龟子等会危害农作物;蚊等会传染疾病。

7. 师生共同总结:无脊椎动物包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物。无脊椎动物的共同特征是身体内没有脊柱,而脊椎动物(如人)具有脊柱。

五、板书设计

无脊椎动物 腔肠动物 开始出现组织分化,具有简单的器官:身体中央有消化腔,有口无肛门

扁形动物 身体扁平,消化道有口无肛门,组织、器官、系统有了进一步的分化,但仍没有呼吸系统和循环系统

线形动物 身体大多细长,呈线形,身体不分节,消化道有口有肛门

环节动物 身体从前到后由许多形态相似的体节组成。体节的出现,促进了各种系统功能的发展,如神经系统趋于完善

软体动物 体外被覆坚硬的贝壳,用以保护柔软的身体

节肢动物 身体分节,体表有坚硬的外骨骼和分节的附肢

六、布置作业与教学反思

第2课时 脊椎动物

一、教学目标

1. 知识与技能

(1)概述各类脊椎动物的主要特征。

(2)概述脊椎动物与人类生活的关系。

2. 过程与方法

通过观察脊椎动物的形态结构,提高学生的观察分析能力及综合归纳能力。

3. 情感、态度与价值观

提高学生爱护动物的意识,关注我国的珍稀动物,养成保护环境的良好品质。

二、教学重难点

1. 教学重点:各类脊椎动物的主要特征及其与人类生活的关系。

2. 教学难点:各类脊椎动物的主要特征。

三、教学准备

多媒体教学课件,鱼的骨骼标本或图片,各种鱼的图片,鲫鱼,解剖盘,镊子,水槽,红墨水,滴管,清水,用溴麝香草酚蓝溶液验证流经鱼鳃后水的成分变化的视频,青蛙的生活史等资料,两栖动物的图片和视频,扬子鳄等爬行动物的图片和生活片段视频,与鸟的结构相关的图片、视频资料等。

四、教学过程

(一)导入新课

展示海洋馆中鱼类的图片或播放淡水鱼和海洋鱼的视频。提问:同学们喜欢吃鱼吗?鱼的生活环境是怎样的?人为什么不能生活在这种环境中呢?

(二)互动授课

1. 回顾前面学过的几类无脊椎动物,展示鱼的骨骼标本或图片,指导学生观察脊柱和脊椎骨。列举几种有脊柱的和无脊柱的动物,并进行比较。引导学生说出无脊椎动物和脊椎动物的主要区别。

学生:无脊椎动物体内没有由脊椎骨组成的脊柱,脊椎动物体内有脊柱。

2. 借助教材第17~19页的内容,结合学生的实际情况,了解鱼类。

活动一:观察鱼的外部形态和运动

指导学生分小组观察鲫鱼,提示学生对照教材第18页“观察”中的方法进行观察,然后小组讨论自行解决问题。

(1)鲫鱼的身体分成哪几部分?

学生:鲫鱼的身体分为头、躯干和尾三部分。

(2)鲫鱼的外形有什么特点?是否有利于它在水中运动?

学生:鲫鱼的身体呈流线型,有利于减少鱼在水中游泳时遇到的阻力。

(3)鱼的体色背面和腹面有什么不同?这样的体色具有什么意义?

学生:鲫鱼的背面颜色深、腹面颜色浅。能够防止被敌害发现,属于保护色。

(4)鲫鱼体表有什么覆盖物?用手摸一摸鱼的体表,有何感觉?这种体表结构有什么作用?

学生:鲫鱼体表有鳞片覆盖,鳞片的表面有滑滑的黏液,起保护身体的作用。

(5)有人说,鱼只靠鱼鳍进行运动,这种说法全面吗?

学生:不全面,自然界中的大多数鱼主要靠尾和躯干的摆动以及鱼鳍的协调作用游泳,鱼鳍在鱼的运动中起辅助作用。鱼身体两侧的侧线能感知水流的方向。

活动二:探究鱼的呼吸

指导学生观察鱼的口和鳃盖后缘是同时张合,还是交替张合。请学生协助完成演示实验:用滴管吸取红墨水滴在鲫鱼口的前部,观察发生的现象;轻轻翻开鲫鱼的鳃盖,观察鱼鳃的颜色,并提示学生思考其意义,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)鱼的口和鳃盖后缘是同时张合还是交替张合?

学生:鱼的口和鳃盖后缘是交替张合的。

(2)将红墨水滴在鱼口的前部,红墨水会从什么地方流出?

学生:将红墨水滴在鱼口的前方,红墨水会从鳃盖后缘流出。

(3)观察鱼鳃的颜色和结构特点,分析鱼鳃为什么是鲜红色的?鳃丝为什么既多又细?

学生:鱼鳃是鲜红色的,因为其内含有丰富的毛细血管。鳃丝既多又细,在水中展开能增大气体交换的面积。

师生共同总结:鲫鱼的呼吸器官是鳃,鳃丝有大量的毛细血管,当水从口进入后鳃盖闭合,水中的氧气通过鳃丝进入血液,血液中的二氧化碳进入水中,从鳃盖流出,排出体外,完成了气体交换。因此,用滴管吸取红墨水滴在鲫鱼口前部的水中,发现红墨水随水由口流入,从鳃盖流出,这是鲫鱼在呼吸。

(4)播放用溴麝香草酚蓝溶液验证流经鱼鳃后水的成分变化的视频。提问:流入鱼鳃的水和流出鱼鳃的水相比,溶解的气体成分会有哪些变化?

学生:流出鱼鳃的水中,氧气减少,二氧化碳增多。

3. 师生一起总结鱼的主要特征:鱼类的身体可分为头、躯干和尾三个部分;身体多呈流线型;体表被覆鳞片;用鳃呼吸;身体两侧的侧线,能感知水流的方向。

4. 提问:常见的淡水鱼和海洋鱼有哪些?

学生:常见的淡水鱼有鲤鱼、鲢鱼等,常见的海洋鱼有带鱼、大黄鱼等。

教师补充讲解:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼是我国的“四大家鱼”。

5. 过渡:蛙和龟既可以在水中游泳,也可以在陆地生活,然而,青蛙属于两栖动物,而乌龟却属于爬行动物,这是为什么呢?引导学生自学教材第19页的内容。播放青蛙的生活史等视频资料,观察青蛙的身体特点,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)每一种生物都是与其生活环境相适应的,青蛙与其水陆两栖的生活相适应的特点包括哪些?

学生:青蛙的幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤可辅助呼吸。

(2)为什么说两栖类是脊椎动物由水生向陆生进化的过渡类群?

学生:它们虽然能在陆地上生活,但生殖过程不能离开水。

(3)有人说,既能生活在水中又能生活在陆地上的动物属于两栖动物,这种说法对不对?为什么?

学生:不对,比如乌龟既能在水中生活也能在陆地生活,但却不是两栖动物,而是爬行动物。

(4)引导学生比较黑斑蛙、中华大蟾蜍、大鲵和东方蝾螈的形态结构,归纳两栖动物的主要特征:两栖类的幼体生活在水中,用鳃呼吸;大多数成体生活在陆地上,用肺呼吸;皮肤裸露,具有辅助呼吸的作用。

(5)引导学生关注两栖动物生存的现状,关注两栖动物的种类和数量不断减少的原因,渗透保护两栖动物的意识。补充相关视频资料,拓展学生对于两栖动物在人类生活中的作用的认识。

6. 播放扬子鳄生活的片段,展示扬子鳄的图片,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)在身体的分部上,扬子鳄比青蛙多了哪一部位?有何意义?

学生:扬子鳄的身体比青蛙多了颈部。头后有颈,可以使头灵活转动,便于寻找食物和发现敌害。

(2)扬子鳄的皮肤和青蛙的皮肤特点相同吗?它们在功能上相同吗?

学生:不相同,青蛙的皮肤裸露、湿润,扬子鳄的皮肤干燥,表面覆盖角质的鳞片。二者的功能也不相同,青蛙的皮肤能辅助呼吸,扬子鳄的皮肤不能辅助呼吸,角质的鳞片既可以保护身体又能减少体内水分的蒸发。

(3)扬子鳄的呼吸器官与青蛙相比,有何变化?为什么会发生这种变化?

学生:青蛙用肺呼吸,皮肤辅助呼吸;扬子鳄只用肺呼吸。因为扬子鳄的肺部发达,气体交换能力强,只靠肺的呼吸,就能满足扬子鳄在陆地上对氧气的需求。

(4)扬子鳄和青蛙的生殖方式有何不同?

学生:青蛙为体外受精,在水中形成受精卵;扬子鳄为体内受精,受精卵产在陆地。

(5)扬子鳄的卵与青蛙的卵有何不同?

学生:青蛙的卵很小,扬子鳄的卵较大,卵内养料较多并含有一定的水分,卵外还有坚硬的卵壳保护,使卵能够在陆地环境中发育成幼鳄。

教师补充强调:爬行动物是真正适应陆地生活的脊椎动物。爬行动物不管是生活在水中还是陆地上,都是用肺呼吸,卵都生产在陆地上。

(6)比较玳瑁、蟒蛇、扬子鳄、多疣壁虎等的形态结构,归纳爬行动物的主要特征:爬行类的体表一般覆盖着鳞片或甲,在陆地产卵,卵的表面具有坚硬的卵壳。

(7)引导学生根据自己的生活经验,举例说明爬行动物与人类生活的关系。教师可以根据实际情况补充:毒蛇的种类,防范和辨识的方法,以及被蛇咬伤后的急救措施;蛇毒的成分、药用价值;我国特有的珍稀两栖动物和爬行动物,等等。

7. 指导学生结合图片、视频,阅读教材第20~21页的内容,小组讨论自行解决问题。

(1)鸟的体形有什么特点?这与飞行生活有什么关系。

学生:鸟的身体呈流线型,可减少飞行中空气的阻力。

(2)鸟的翼是由什么结构演变来的?翼有哪些特点与飞行生活相适应?

学生:前肢变成翼,翼上生有几排大型的羽毛,扇动空气可以获得飞行的动力。

师生共同总结鸟类的特征:鸟类身体大多呈流线型,前肢变成翼,体表被羽毛,体温恒定。其他特征:鸟类产的卵一般较大,具有坚硬的卵壳。

(3)指导学生小组讨论、制订本组开展爱鸟周活动的计划。例如,制作人工鸟巢并安放在校园或公园中的树上,让鸟类有个“家”;制作爱鸟周宣传小报,在校园内或社区内进行宣传,让保护鸟类成为每个人的共识。

8. 展示猫的图片,以及袋鼠、熊猫、猴子哺乳的图片,阅读教材第22~23页的内容,引导学生结合生活实例,小组讨论自行解决问题。

(1)哺乳动物的形态特征是什么?哺乳动物的体温恒定吗?

学生:哺乳动物全身被毛,体温恒定。

(2)哺乳动物的生殖发育特点是什么?这样的特点有什么意义?

学生:胚胎发育在母体子宫内进行,母兽以乳汁哺育幼兽。利于提高后代的成活率。

(3)哺乳动物生活在哪里?

学生:哺乳动物在地球上广泛分布,有的生活在陆地上(如亚洲象、东北虎),有的生活在水中(如海牛),有的能够在空中飞行(如东亚家蝠)。

(4)所有的哺乳动物体表都有毛吗?毛具有什么作用?

学生:不是所有的哺乳动物都有毛,生活在水中的哺乳动物的体毛退化。毛具有保温作用。

教师引导学生思考胎生、哺乳的优越性,为什么胎生、哺乳提高了哺乳动物后代的成活率。

师生共同总结:①胚胎在母体内发育,母体直接产出幼崽。胎生比卵生提高了后代的出生存活率。②母体都有乳腺,能分泌乳汁哺育幼崽,在短时间内解决了幼崽的温饱和营养问题,因而大大提高了后代的成活率,增强了对自然环境的适应能力。

(5)师生共同总结哺乳动物的主要特征:哺乳类动物全身被毛,体温恒定,胚胎发育在母体子宫内进行,母兽以乳汁哺育幼兽;它们大脑发达,是生物界中最高等的类群。

教师点拨:不管水生的还是陆生的,哺乳动物都用肺呼吸,都是胎生、哺乳,但是最低等的鸭嘴兽却是卵生的。

9. 引导学生完成教材第23页的“调查”,举例说出哺乳动物等脊椎动物和人类生活的关系。

师生共同总结:

(1)有益:①为人类提供肉、蛋、奶等食物,为皮革制品和服装制品的生产提供原料;②作为运输工具;③具有重要的药用价值;④在仿生学方面,给人类启示;等等。

(2)有害:传播疾病,损害农、林、牧业等。

10. 引导学生自学教材第24页的内容,组织学生小组讨论自行解决问题。

(1)国家一级保护野生动物有哪些?

学生:大熊猫、白鳍豚、丹顶鹤、朱鹮、蒙古野驴、金丝猴等。

(2)国家二级保护野生动物有哪些?

学生:小熊猫、猕猴、虎纹蛙、狼等。

(3)自然保护区的概念是什么?

学生:为了保护珍稀的动、植物资源,保护代表不同自然地带的自然环境和生态系统,国家划出一定的区域加以保护,这样的地区就叫做自然保护区。

(4)教师介绍我国的珍稀动物,引导学生关注我国珍稀动物生存的现状,渗透保护珍稀动物的意识。

五、板书设计

脊椎动物 鱼类 身体可分为头、躯干和尾三个部分;身体多呈流线型;体表被覆鳞片;用鳃呼吸;身体两侧的侧线,能感知水流的方向

两栖类 幼体生活在水中,用鳃呼吸;大多数成体生活在陆地上,用肺呼吸;皮肤裸露,具有辅助呼吸的作用

爬行类 体表一般覆盖着鳞片或甲,在陆地产卵,卵的表面具有坚硬的卵壳

鸟类 身体大多呈流线型,前肢变成翼,体表被羽毛,体温恒定。其他特征:鸟类产的卵一般较大,具有坚硬的卵壳

哺乳类 全身被毛,体温恒定,胚胎发育在母体子宫内进行,母兽以乳汁哺育幼兽;它们大脑发达,是生物界中最高等的类群

六、布置作业与教学反思