统编版语文八年级上册 期末检测卷 (一)课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 期末检测卷 (一)课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 12:22:22 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

期末检测卷(一)

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)

阅读下面的语段,按要求完成1~4题。

炊烟是农村最美的一张名片。薄雾轻笼的早晨,一根根或细长或短粗的烟囱(chōng)里,冒出淡淡蓝蓝的细腻烟雾,这烟雾一缕一缕地________起来,弥漫在农家小院的房舍屋檐上,________在原野的庄稼树木上,更笼罩在整个村子的上空,凝结成一片小云,小村仿若仙境。风吹过,这些仿佛蜃气好像雾蔼的轻烟渐淡,最后消散无踪。这时候,村子终于脱去了如纱般的睡衣,彻彻底底完全清醒了过来。跳脱的鸡、蹒跚的鸭、稳重的牛,以及乱窜的猪狗、上学的稚子、劳作的大人,都在彰显着村庄的活力,生机盎(àng)然又醉人眼目。而黃昏的炊烟,又有一种别样的艳丽。红彤彤的夕阳给小村镀了

一层金边,这个时候,从错落有致的房顶________缕缕轻烟。在晚霞的照射下,缭绕在炊烟里的小村落,________着一种朴实、一种单纯。这烟就像这越发落寞的村落,古朴而温暖。在炊烟的呼唤下,人们从山间、田里、河畔(pàn)顺着村道走回来,炊烟的方向,就是家的方向。

难怪中国古代文人无论桀骜还是恬(tián)淡,无论身归山野还是向往庙堂,在诗句中总会提及炊烟,悄悄地织构美好。比如陶渊明有“暧暧远人村,依依墟里烟”,范成大有“指点炊烟隔莽苍,午餐应可寄前庄”,蔡襄有“孤舟横笛向何处,竹外炊烟一两家”……炊烟就是人,就是家。有炊烟的地方,才是人间。

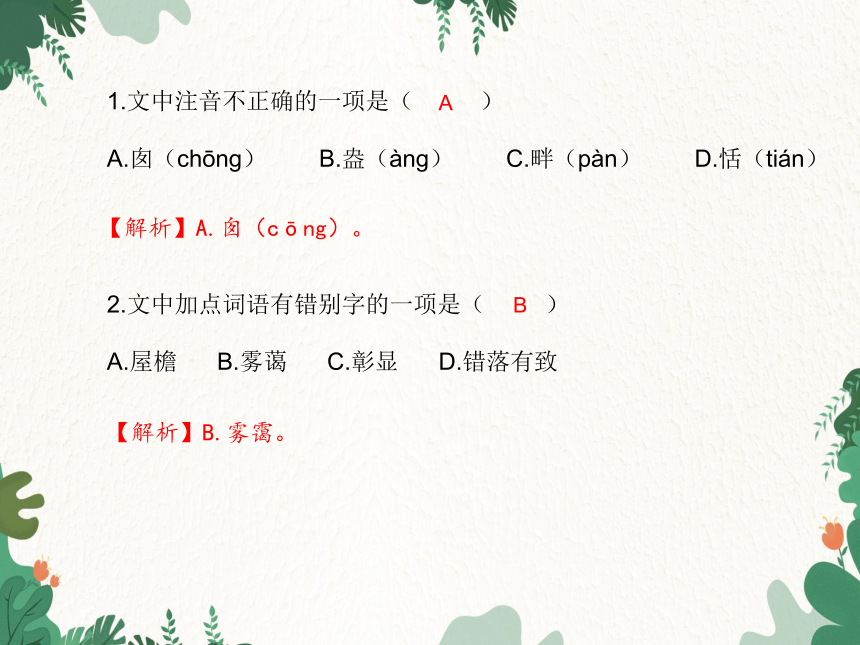

1.文中注音不正确的一项是( )

A.囱(chōng) B.盎(àng) C.畔(pàn) D.恬(tián)

A

【解析】A.囱(cōng)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( )

A.屋檐 B.雾蔼 C.彰显 D.错落有致

B

【解析】B.雾霭。

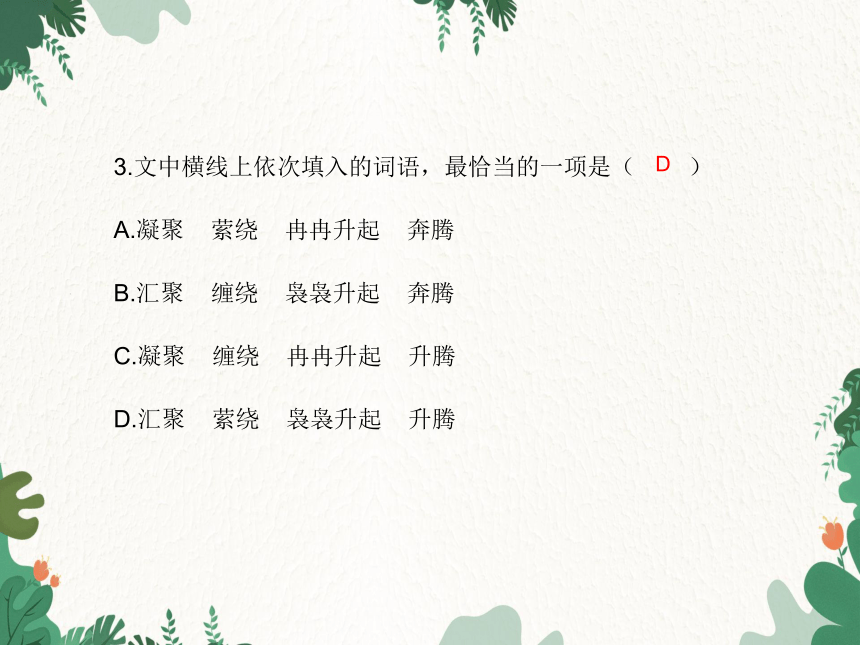

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( )

A.凝聚 萦绕 冉冉升起 奔腾

B.汇聚 缠绕 袅袅升起 奔腾

C.凝聚 缠绕 冉冉升起 升腾

D.汇聚 萦绕 袅袅升起 升腾

D

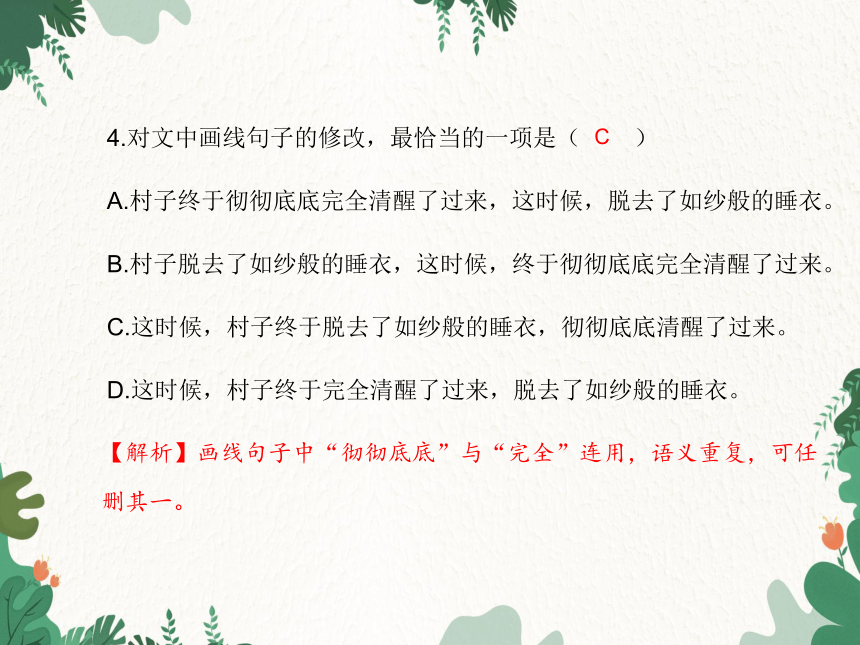

4.对文中画线句子的修改,最恰当的一项是( )

A.村子终于彻彻底底完全清醒了过来,这时候,脱去了如纱般的睡衣。

B.村子脱去了如纱般的睡衣,这时候,终于彻彻底底完全清醒了过来。

C.这时候,村子终于脱去了如纱般的睡衣,彻彻底底清醒了过来。

D.这时候,村子终于完全清醒了过来,脱去了如纱般的睡衣。

C

【解析】画线句子中“彻彻底底”与“完全”连用,语义重复,可任删其一。

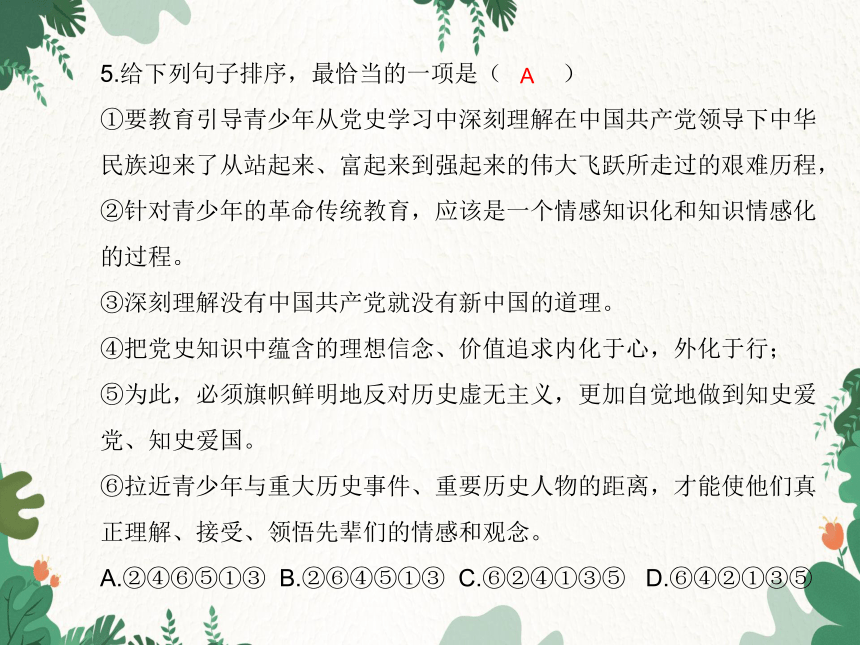

5.给下列句子排序,最恰当的一项是( )

①要教育引导青少年从党史学习中深刻理解在中国共产党领导下中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃所走过的艰难历程,

②针对青少年的革命传统教育,应该是一个情感知识化和知识情感化的过程。

③深刻理解没有中国共产党就没有新中国的道理。

④把党史知识中蕴含的理想信念、价值追求内化于心,外化于行;

⑤为此,必须旗帜鲜明地反对历史虚无主义,更加自觉地做到知史爱党、知史爱国。

⑥拉近青少年与重大历史事件、重要历史人物的距离,才能使他们真正理解、接受、领悟先辈们的情感和观念。

A.②④⑥⑤①③ B.②⑥④⑤①③ C.⑥②④①③⑤ D.⑥④②①③⑤

A

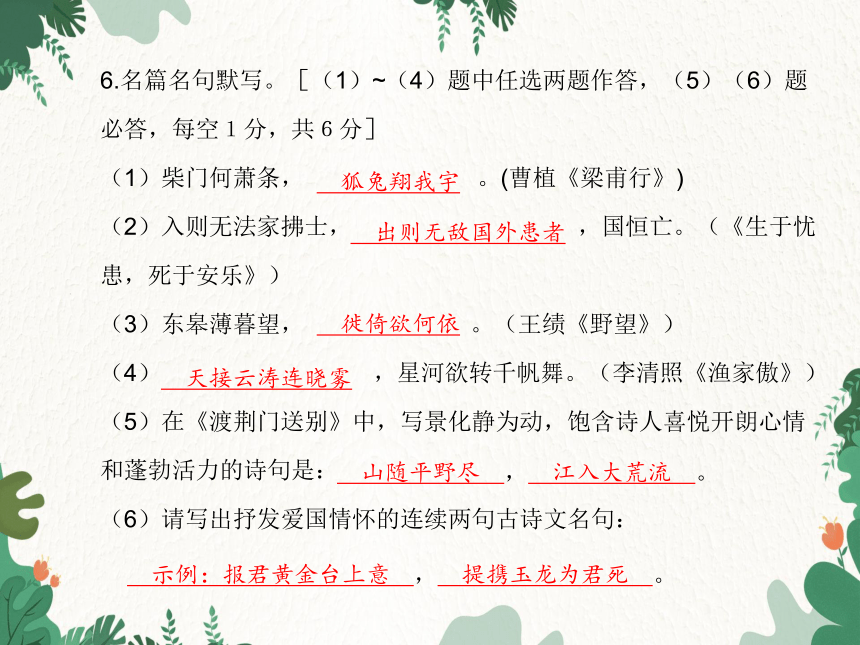

6.名篇名句默写。[(1)~(4)题中任选两题作答,(5)(6)题必答,每空1分,共6分]

(1)柴门何萧条, 。(曹植《梁甫行》)

(2)入则无法家拂士, ,国恒亡。(《生于忧患,死于安乐》)

(3)东皋薄暮望, 。(王绩《野望》)

(4) ,星河欲转千帆舞。(李清照《渔家傲》)

(5)在《渡荆门送别》中,写景化静为动,饱含诗人喜悦开朗心情和蓬勃活力的诗句是:

(6)请写出抒发爱国情怀的连续两句古诗文名句:

狐兔翔我宇

出则无敌国外患者

徙倚欲何依

天接云涛连晓雾

山随平野尽 , 江入大荒流 。

示例:报君黄金台上意 , 提携玉龙为君死 。

二、综合性学习(7~11题,共12分)

(一)学习与探究。(4分)

阅读下面的材料,完成7~8题。

材料一:家风是一个家庭(族)代代传承的价值信念、道德规范与行为准则,体现着一个家庭的精神信仰、道德风貌、整体气质,在中华民族5000多年文明史中,“家风”扮演着关键角色,形成了非常突出的特质。家风经过历史积累而形成的精神尺度,对于人格的养成,荣誉感和责任感的培养有积极意义。

材料二:崇德向善是家风内容的价值取向。优良的家风无处不在,无时不在,涉及方方面面,如孝顺父母、尊老爱幼,崇仁尚义、诚实守信,尊师重教、重礼谦逊,勤奋读书、勤俭节约,等等。

材料三:传承中华民族优良家风,应遵循家国一体的宗旨。习近平总书记高度重视家风传承问题,强调“广大家庭都要弘扬优良家风,以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气”。中国人自古就认识到,“家事”“国事”“天下事”紧密相关,家庭的前途与国家的、民族的前途命运紧密相连,正如《岳阳楼记》中范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀。

7.请分别对材料一和材料二的主要信息作简要概括。(2分)

材料一:家风是一个家庭(族)代代传承的价值信念、道德规范与行为准则,体现着一个家庭的精神信仰、道德风貌、整体气质。材料二:崇德向善是家风内容的价值取向。

8.小舟同学认为传承家风只要管好自己的“家事”就行了。对此,你想对他说些什么呢?结合材料三简要谈谈。(2分)

示例:小舟,你好!传承中华民族优良家风应遵循家国一体的宗旨,“家事”“国事”“天下事”是紧密相关的,我们不仅要管好自己的家事,更要遵循家国一体的宗旨,为社会主义现代化建设贡献力量。

(二)名著阅读。(4分)

9.阅读下面的名著选段,回答问题。

我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过……到了一九二○年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了……我被派到上海去帮助组织反对赵恒惕的运动,那年(1922年)冬天,第二次党代表大会在上海召开,我本想参加,可是忘记了开会地点,又找不到任何同志,结果没有能出席。我回到湖南,大力推动工会的工作。(选自《红星照耀中国》,有删改)

(1)上述选段中的“我”是 。(1分)

(2)在作者埃德加·斯诺眼中,“我”是一个什么样的人?(3分)

毛泽东

①有着中国农民质朴纯真的性格,颇有幽默感;②个人自尊心强,在必要时候有当机立断的魄力;③熟读世界历史,对当前世界政治惊人地熟悉;④热爱工作且有强健的体魄。(答出三点,言之有理即可)

(三)书法临写与鉴赏。(4分)

10.仔细观察下面的正楷字帖,从中挑选出八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

11.对下列四幅书法作品的鉴赏,不恰当的一项是( )(2分)

A.《皇甫诞碑》的字体属于楷书,形体方正,刚健坚劲。

B.《千字文》的字体属于草书,连绵回绕,自由飘逸。

C.《争座位帖》的字体属于篆书,结构匀整,端庄通畅。

D.《熹平石经》的字体属于隶书,体态宽扁,古朴典雅。

C

【解析】C.《争座位帖》的字体属于行草;“结构匀整,端庄通畅”是行书的特点。

三、阅读(12~24题,共32分)

(一)阅读下面这首词,完成12~13题。(4分)

相见欢

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

12.上片中“万里夕阳垂地大江流”一句描绘了怎样的景象 在全词中有什么作用?(2分)

景象:黄昏时分,万里大地都笼罩在苍茫的暮色中,滚滚长江水向东流去,一派衰败的景象。作用:一是象征南宋的国势日渐衰微;二是奠定全词苍凉感伤的感情基调。

13.“中原乱,簪缨散,几时收”抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

作者忆及中原沦陷,士族南逃的往事,抒发了国破家亡的沉痛之情,以及对收复河山的渴望与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。

(二)阅读下面的文言文,完成14~17题。(10分)

【甲】河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(节选自《愚公移山》)

【乙】蜀之鄙①有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶③一钵④足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

(节选自彭端淑《为学一首示子侄》,有删改)

【注释】①鄙:边远的地方。②南海:指佛教圣地普陀山。③瓶:水瓶。④钵:和尚用来盛饭食的器皿。

14.解释下列句子中加点字的意思。(2分)

(1)汝之不惠 惠:

(2)虽我之死 虽:

(3)吾欲之南海 之:

(4)吾数年来欲买舟而下 欲:

同“慧”,聪明

即使

到,去

想要

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)汝心之固,固不可彻。

你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。

(2)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

一个人立志求学,难道还不如四川边远地区的那个穷和尚吗?

16.甲文中智叟所说的话表现了他对愚公移山持怎样的态度?(2分)

智叟的话表现出轻视、讥讽、挖苦、责备和怀疑,他要阻止愚公移山。

17.甲、乙两文告诉我们一个什么共同的道理?两文的结尾形式有什么不同?(2分)

道理:人要立志,并付诸行动。甲文以神话结尾,乙文以议论结尾。

【参考译文·乙】四川的边境有两个和尚,其中一个贫穷,一个富有。穷和尚对富和尚说:“我想去南海,怎么样?”富和尚说:“你凭借什么前往?”穷和尚说:“我只要一个水瓶和一个饭钵就够了。”富和尚说:“我几年来想要雇船顺江而下,尚且没有成功。你凭借什么前往?”到了第二年,穷和尚从南海回来了,把(到过南海)这件事告诉富和尚。富和尚露出惭愧的神色。

四川西部距离南海,不知道(有)几千里远,富和尚无法到达,然而穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边远地区的那个穷和尚吗?

(三)阅读下面的文章,完成18~20题。(7分)

节制是一种君子之德

吴敏文

①曾有人说:“我觉得做人的最高境界是节制,而不是释放,所以我享受这种节制,我觉得这是人生最大的享受。释放是很容易,物质的释放、精神的释放都很容易,但是难的是节制。”看到这话,不禁让人击节赞叹。

②什么是节制呢?《文心雕龙·议对》里有“议贵节制,经典之体也”之说。宋代沈括在《〈孟子〉解》中说:“人之情无节则流,故长幼贵贱莫不为之节制。”其实,社会生活中,节欲、节食、节声同属节制,节制是一种君子之德。

③君子当节欲。欲望是人所共有的,但如果不加以节制,必然后患无穷。明代的海瑞两袖清风,为民请命,流芳百世;清朝的和珅聚敛无数,富可敌国,但终至殃祸,留下骂名。

④君子当节食。周恩来总理谦谦如玉,有口皆碑。他一生都崇尚节俭,饮食上更是从不讲究。电影《周恩来》中有一个镜头:总理忙于公务误了吃饭时间,到厨房时,师傅急了:“饭菜都没了,如何是好?”总理毫不在乎:“有一个馒头就行啊。”师傅想赶紧做个汤,这时秘书来催,总理顺手拿出干净的手帕,将吃剩的馒头包好,装入小包之中,疾步而去。周总理急匆匆离去的身影,留给观众的是对美德的敬仰。

⑤君子当节声。节声包括两个方面,一是内容以把事情说清楚为度,为显示水平动辄长篇大论,无异于向听众申请厌恶;二是声音以对方能听清楚为度,无论是大庭广众之中,还是在自己办公室内,哗啦哗啦声振屋瓦,不仅处事不密,而且显得缺少涵养。

⑥不仅中国传统文化崇尚节制,西方经典作家同样崇尚节制。著名法国作家蒙田在《论节制》中说:“用力过猛的射手同射不到靶子的射手一样,都命不中靶子。”这几乎就是中国成语“过犹不及”的法国版。蒙田还说:“要是我们怀着过分热切强烈的欲望将美德拥进怀里,

这美德就会在我们的搂抱下变成恶行。”节制的哲学讨人喜欢,适当得体,这方面东西方几近相同。

⑦有节制,说话才有分寸。有时一句话境界全出,有时一句话教养尽显。保持节制,可以藏拙,每个人都不可能事事精通娴熟;保持节制,可以藏锋,以免刺伤他人乃至累及自身。有节制,做事才会有余地。大凡做事皆难完满,更难周全,有意留白,才显智慧。

⑧有节制,才会在喜悦时保持平静,避免得意忘形无所顾忌。思之所得并非必得,有同事的帮衬,家人的付出,朋友的相助,以感恩之心敬谢自然,回报社会。有节制,才会在愤怒时保持克制,在克制中反躬自省。思之若是换位,自己说不定反应会更激烈,说不定正是自己的无理,才导致对方的过激反应。

⑨有节制,才会在遇到顺境时保持平和。思之世事不如意者十之八九,如意者十之一二,自己本是常人,上苍不会特别垂青;于是面对成功,做到麋鹿兴于左而目不瞬。有节制,才会在遭遇逆境时保持信心。思之物极必反,否极泰来,心诚则灵,暴雨之后必有霓虹;于是面对失败,做到泰山崩于前而色不变。

⑩节制有为,愿我们言行得体,心静如水,臧否有度,成君子之德。

(有删改)

18.文章的中心论点是什么?(1分)

节制是一种君子之德。

19.文章第③段运用了哪两种论证方法?有什么作用?(3分)

举例论证、对比论证。列举海瑞两袖清风流芳百世、和珅贪婪无度留下骂名的事例,形成鲜明对比,具体论证了“君子当节欲”的观点,进而论证了本文的中心论点。

20.简要分析文章第⑥段的论证思路。(3分)

首先提出本段观点:不仅中国传统文化崇尚节制,西方经典作家同样崇尚节制;接着引用法国作家蒙田的话,运用道理论证的方法论证本段观点;最后得出结论——节制的哲学讨人喜欢,适当得体,这方面东西方几近相同。

(四)阅读下面的文章,完成21~24题。(11分)

多年父子成兄弟

汪曾祺

①这是我父亲的一句名言。

②父亲是个绝顶聪明的人。他是画家,会刻图章,画写意花卉。他会摆弄各种乐器,弹琵琶,拉胡琴,笙箫管笛,无一不通。他拉的是老派胡琴,弓子硬,松香滴得很厚,他的胡琴音色刚亮。胡琴码子都是他自己刻的,他认为买来的不中使。

③父亲是个很随和的人,我很少见他发过脾气,对待子女,从无疾言厉色。他爱孩子,喜欢孩子,爱跟孩子玩,带着孩子玩。我的姑妈称他为“孩子头”。春天,不到清明,他领着一群孩子到麦田里放风筝,放的是他自己糊的蜈蚣,是用染了色的绢糊的。放风筝的线是胡琴的老弦,老弦结实而轻,这样风筝可笔直地飞上去,没有“肚儿”。用胡琴弦放风筝,我还未见过第二人。孩子们在屋里闷了一个冬天,在田野里奔跑跳跃,身心都极其畅快。他会做各种灯。用浅绿透明的

“鱼鳞纸”扎了一只纺织娘,栩栩如生。用小西瓜开小口,挖净瓜瓤,在瓜皮上雕镂出极细的花纹,做成西瓜灯。我们在这些灯里点了蜡烛,穿街过巷,邻居的孩子都跟过来看,非常羡慕。

④父亲对我的学业是关心的,但不强求。我小时候,国文成绩一直是全班第一。我的作文,时得佳评,他就拿出去到处给人看。我的数学不好,他也不责怪,只要能及格,就行了。他画画,我小时也喜欢画画,但他从不指点我。他画画时,我在旁边看,其余时间由我自己乱翻画谱,瞎抹。我小时字写得不错,他倒是给我出过一点主意。在我写过一阵“圭峰碑”和“多宝塔”以后,他建议我写写“张猛龙”。这建议是很好的,到现在我写的字还有“张猛龙”的影响。我十七岁时谈恋爱,写情书,他瞎出主意。我们的这种关系,他人或以为怪。父亲说:“我们是多年父子成兄弟。”

⑤我和儿子的关系也是不错的。他那时刚刚学会汉语拼音,用汉语拼音给我写了第一封信。我也只好赶紧学会拼音,好给他写回信。对儿子的几次恋爱,我采取的态度是“闻而不问”。了解,但不干涉。我们相信他自己的选择,他的决定。

⑥我的孩子有时叫我“爸”,有时叫我“老头子”!连我的孙女也跟着叫。我的亲家母说这孩子“没大没小”。我觉得一个现代化的,充满人情味的家庭,可以“没大没小”。

⑦儿女是属于他们自己的。他们的现在和他们的未来,都应由他们自己来设计。一个想用自己理想的模式塑造自己的孩子的父亲是愚蠢的,而且,可恶!另外作为一个父亲,应该尽量保持一点童心。

(选自《文学精读》,有删改)

21.文章围绕“我”的父亲写了哪些事?(3分)

带孩子放风筝,做西瓜灯,拿“我”的作文给人看,不苛责“我”的数学成绩等。

22.“多年父子成兄弟”这句话在文章中有什么作用?(2分)

这句话是贯穿全文的线索;体现了融洽的父子关系,揭示了文章的主旨。

23.如何理解文章最后一段中的画线句子“儿女是属于他们自己的”?(3分)

孩子是独立的、自主的,家长要尊重和包容孩子,尊重孩子的天性。孩子的未来要由他们自己来设计。(意对即可)

24.结合本文,谈谈你心目中理想的父亲是一个怎样的人。(3分)

示例:我心目中理想的父亲是一个和蔼可亲、尊重孩子、关爱孩子,不强迫孩子做事,能为孩子指点迷津的人。

四、写作(40分)

25.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

题目一:请以《_________对我很重要》为题,写一篇文章。

题目二:成长路上,气象万千。笔直开阔时,你可饱览路旁那一道道风景;蜿蜒回环时,你须走过途中那一个个拐角。拐角,也许是我们生命行进中的一道道坎,也许是我们生命成长中的一个个结点。走过一个个拐角,犹如经历一次次蜕变。蜕变后,我们获得生活的智慧,获得生命的升华。

请以《走过那个拐角》为题,写一篇作文。

要求:

(1)若选题目一,请先补全题目,然后写作。若选题目二,请按要求作文。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

期末检测卷(一)

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)

阅读下面的语段,按要求完成1~4题。

炊烟是农村最美的一张名片。薄雾轻笼的早晨,一根根或细长或短粗的烟囱(chōng)里,冒出淡淡蓝蓝的细腻烟雾,这烟雾一缕一缕地________起来,弥漫在农家小院的房舍屋檐上,________在原野的庄稼树木上,更笼罩在整个村子的上空,凝结成一片小云,小村仿若仙境。风吹过,这些仿佛蜃气好像雾蔼的轻烟渐淡,最后消散无踪。这时候,村子终于脱去了如纱般的睡衣,彻彻底底完全清醒了过来。跳脱的鸡、蹒跚的鸭、稳重的牛,以及乱窜的猪狗、上学的稚子、劳作的大人,都在彰显着村庄的活力,生机盎(àng)然又醉人眼目。而黃昏的炊烟,又有一种别样的艳丽。红彤彤的夕阳给小村镀了

一层金边,这个时候,从错落有致的房顶________缕缕轻烟。在晚霞的照射下,缭绕在炊烟里的小村落,________着一种朴实、一种单纯。这烟就像这越发落寞的村落,古朴而温暖。在炊烟的呼唤下,人们从山间、田里、河畔(pàn)顺着村道走回来,炊烟的方向,就是家的方向。

难怪中国古代文人无论桀骜还是恬(tián)淡,无论身归山野还是向往庙堂,在诗句中总会提及炊烟,悄悄地织构美好。比如陶渊明有“暧暧远人村,依依墟里烟”,范成大有“指点炊烟隔莽苍,午餐应可寄前庄”,蔡襄有“孤舟横笛向何处,竹外炊烟一两家”……炊烟就是人,就是家。有炊烟的地方,才是人间。

1.文中注音不正确的一项是( )

A.囱(chōng) B.盎(àng) C.畔(pàn) D.恬(tián)

A

【解析】A.囱(cōng)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( )

A.屋檐 B.雾蔼 C.彰显 D.错落有致

B

【解析】B.雾霭。

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( )

A.凝聚 萦绕 冉冉升起 奔腾

B.汇聚 缠绕 袅袅升起 奔腾

C.凝聚 缠绕 冉冉升起 升腾

D.汇聚 萦绕 袅袅升起 升腾

D

4.对文中画线句子的修改,最恰当的一项是( )

A.村子终于彻彻底底完全清醒了过来,这时候,脱去了如纱般的睡衣。

B.村子脱去了如纱般的睡衣,这时候,终于彻彻底底完全清醒了过来。

C.这时候,村子终于脱去了如纱般的睡衣,彻彻底底清醒了过来。

D.这时候,村子终于完全清醒了过来,脱去了如纱般的睡衣。

C

【解析】画线句子中“彻彻底底”与“完全”连用,语义重复,可任删其一。

5.给下列句子排序,最恰当的一项是( )

①要教育引导青少年从党史学习中深刻理解在中国共产党领导下中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃所走过的艰难历程,

②针对青少年的革命传统教育,应该是一个情感知识化和知识情感化的过程。

③深刻理解没有中国共产党就没有新中国的道理。

④把党史知识中蕴含的理想信念、价值追求内化于心,外化于行;

⑤为此,必须旗帜鲜明地反对历史虚无主义,更加自觉地做到知史爱党、知史爱国。

⑥拉近青少年与重大历史事件、重要历史人物的距离,才能使他们真正理解、接受、领悟先辈们的情感和观念。

A.②④⑥⑤①③ B.②⑥④⑤①③ C.⑥②④①③⑤ D.⑥④②①③⑤

A

6.名篇名句默写。[(1)~(4)题中任选两题作答,(5)(6)题必答,每空1分,共6分]

(1)柴门何萧条, 。(曹植《梁甫行》)

(2)入则无法家拂士, ,国恒亡。(《生于忧患,死于安乐》)

(3)东皋薄暮望, 。(王绩《野望》)

(4) ,星河欲转千帆舞。(李清照《渔家傲》)

(5)在《渡荆门送别》中,写景化静为动,饱含诗人喜悦开朗心情和蓬勃活力的诗句是:

(6)请写出抒发爱国情怀的连续两句古诗文名句:

狐兔翔我宇

出则无敌国外患者

徙倚欲何依

天接云涛连晓雾

山随平野尽 , 江入大荒流 。

示例:报君黄金台上意 , 提携玉龙为君死 。

二、综合性学习(7~11题,共12分)

(一)学习与探究。(4分)

阅读下面的材料,完成7~8题。

材料一:家风是一个家庭(族)代代传承的价值信念、道德规范与行为准则,体现着一个家庭的精神信仰、道德风貌、整体气质,在中华民族5000多年文明史中,“家风”扮演着关键角色,形成了非常突出的特质。家风经过历史积累而形成的精神尺度,对于人格的养成,荣誉感和责任感的培养有积极意义。

材料二:崇德向善是家风内容的价值取向。优良的家风无处不在,无时不在,涉及方方面面,如孝顺父母、尊老爱幼,崇仁尚义、诚实守信,尊师重教、重礼谦逊,勤奋读书、勤俭节约,等等。

材料三:传承中华民族优良家风,应遵循家国一体的宗旨。习近平总书记高度重视家风传承问题,强调“广大家庭都要弘扬优良家风,以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气”。中国人自古就认识到,“家事”“国事”“天下事”紧密相关,家庭的前途与国家的、民族的前途命运紧密相连,正如《岳阳楼记》中范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀。

7.请分别对材料一和材料二的主要信息作简要概括。(2分)

材料一:家风是一个家庭(族)代代传承的价值信念、道德规范与行为准则,体现着一个家庭的精神信仰、道德风貌、整体气质。材料二:崇德向善是家风内容的价值取向。

8.小舟同学认为传承家风只要管好自己的“家事”就行了。对此,你想对他说些什么呢?结合材料三简要谈谈。(2分)

示例:小舟,你好!传承中华民族优良家风应遵循家国一体的宗旨,“家事”“国事”“天下事”是紧密相关的,我们不仅要管好自己的家事,更要遵循家国一体的宗旨,为社会主义现代化建设贡献力量。

(二)名著阅读。(4分)

9.阅读下面的名著选段,回答问题。

我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过……到了一九二○年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了……我被派到上海去帮助组织反对赵恒惕的运动,那年(1922年)冬天,第二次党代表大会在上海召开,我本想参加,可是忘记了开会地点,又找不到任何同志,结果没有能出席。我回到湖南,大力推动工会的工作。(选自《红星照耀中国》,有删改)

(1)上述选段中的“我”是 。(1分)

(2)在作者埃德加·斯诺眼中,“我”是一个什么样的人?(3分)

毛泽东

①有着中国农民质朴纯真的性格,颇有幽默感;②个人自尊心强,在必要时候有当机立断的魄力;③熟读世界历史,对当前世界政治惊人地熟悉;④热爱工作且有强健的体魄。(答出三点,言之有理即可)

(三)书法临写与鉴赏。(4分)

10.仔细观察下面的正楷字帖,从中挑选出八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

11.对下列四幅书法作品的鉴赏,不恰当的一项是( )(2分)

A.《皇甫诞碑》的字体属于楷书,形体方正,刚健坚劲。

B.《千字文》的字体属于草书,连绵回绕,自由飘逸。

C.《争座位帖》的字体属于篆书,结构匀整,端庄通畅。

D.《熹平石经》的字体属于隶书,体态宽扁,古朴典雅。

C

【解析】C.《争座位帖》的字体属于行草;“结构匀整,端庄通畅”是行书的特点。

三、阅读(12~24题,共32分)

(一)阅读下面这首词,完成12~13题。(4分)

相见欢

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

12.上片中“万里夕阳垂地大江流”一句描绘了怎样的景象 在全词中有什么作用?(2分)

景象:黄昏时分,万里大地都笼罩在苍茫的暮色中,滚滚长江水向东流去,一派衰败的景象。作用:一是象征南宋的国势日渐衰微;二是奠定全词苍凉感伤的感情基调。

13.“中原乱,簪缨散,几时收”抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

作者忆及中原沦陷,士族南逃的往事,抒发了国破家亡的沉痛之情,以及对收复河山的渴望与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。

(二)阅读下面的文言文,完成14~17题。(10分)

【甲】河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(节选自《愚公移山》)

【乙】蜀之鄙①有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶③一钵④足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

(节选自彭端淑《为学一首示子侄》,有删改)

【注释】①鄙:边远的地方。②南海:指佛教圣地普陀山。③瓶:水瓶。④钵:和尚用来盛饭食的器皿。

14.解释下列句子中加点字的意思。(2分)

(1)汝之不惠 惠:

(2)虽我之死 虽:

(3)吾欲之南海 之:

(4)吾数年来欲买舟而下 欲:

同“慧”,聪明

即使

到,去

想要

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)汝心之固,固不可彻。

你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。

(2)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

一个人立志求学,难道还不如四川边远地区的那个穷和尚吗?

16.甲文中智叟所说的话表现了他对愚公移山持怎样的态度?(2分)

智叟的话表现出轻视、讥讽、挖苦、责备和怀疑,他要阻止愚公移山。

17.甲、乙两文告诉我们一个什么共同的道理?两文的结尾形式有什么不同?(2分)

道理:人要立志,并付诸行动。甲文以神话结尾,乙文以议论结尾。

【参考译文·乙】四川的边境有两个和尚,其中一个贫穷,一个富有。穷和尚对富和尚说:“我想去南海,怎么样?”富和尚说:“你凭借什么前往?”穷和尚说:“我只要一个水瓶和一个饭钵就够了。”富和尚说:“我几年来想要雇船顺江而下,尚且没有成功。你凭借什么前往?”到了第二年,穷和尚从南海回来了,把(到过南海)这件事告诉富和尚。富和尚露出惭愧的神色。

四川西部距离南海,不知道(有)几千里远,富和尚无法到达,然而穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边远地区的那个穷和尚吗?

(三)阅读下面的文章,完成18~20题。(7分)

节制是一种君子之德

吴敏文

①曾有人说:“我觉得做人的最高境界是节制,而不是释放,所以我享受这种节制,我觉得这是人生最大的享受。释放是很容易,物质的释放、精神的释放都很容易,但是难的是节制。”看到这话,不禁让人击节赞叹。

②什么是节制呢?《文心雕龙·议对》里有“议贵节制,经典之体也”之说。宋代沈括在《〈孟子〉解》中说:“人之情无节则流,故长幼贵贱莫不为之节制。”其实,社会生活中,节欲、节食、节声同属节制,节制是一种君子之德。

③君子当节欲。欲望是人所共有的,但如果不加以节制,必然后患无穷。明代的海瑞两袖清风,为民请命,流芳百世;清朝的和珅聚敛无数,富可敌国,但终至殃祸,留下骂名。

④君子当节食。周恩来总理谦谦如玉,有口皆碑。他一生都崇尚节俭,饮食上更是从不讲究。电影《周恩来》中有一个镜头:总理忙于公务误了吃饭时间,到厨房时,师傅急了:“饭菜都没了,如何是好?”总理毫不在乎:“有一个馒头就行啊。”师傅想赶紧做个汤,这时秘书来催,总理顺手拿出干净的手帕,将吃剩的馒头包好,装入小包之中,疾步而去。周总理急匆匆离去的身影,留给观众的是对美德的敬仰。

⑤君子当节声。节声包括两个方面,一是内容以把事情说清楚为度,为显示水平动辄长篇大论,无异于向听众申请厌恶;二是声音以对方能听清楚为度,无论是大庭广众之中,还是在自己办公室内,哗啦哗啦声振屋瓦,不仅处事不密,而且显得缺少涵养。

⑥不仅中国传统文化崇尚节制,西方经典作家同样崇尚节制。著名法国作家蒙田在《论节制》中说:“用力过猛的射手同射不到靶子的射手一样,都命不中靶子。”这几乎就是中国成语“过犹不及”的法国版。蒙田还说:“要是我们怀着过分热切强烈的欲望将美德拥进怀里,

这美德就会在我们的搂抱下变成恶行。”节制的哲学讨人喜欢,适当得体,这方面东西方几近相同。

⑦有节制,说话才有分寸。有时一句话境界全出,有时一句话教养尽显。保持节制,可以藏拙,每个人都不可能事事精通娴熟;保持节制,可以藏锋,以免刺伤他人乃至累及自身。有节制,做事才会有余地。大凡做事皆难完满,更难周全,有意留白,才显智慧。

⑧有节制,才会在喜悦时保持平静,避免得意忘形无所顾忌。思之所得并非必得,有同事的帮衬,家人的付出,朋友的相助,以感恩之心敬谢自然,回报社会。有节制,才会在愤怒时保持克制,在克制中反躬自省。思之若是换位,自己说不定反应会更激烈,说不定正是自己的无理,才导致对方的过激反应。

⑨有节制,才会在遇到顺境时保持平和。思之世事不如意者十之八九,如意者十之一二,自己本是常人,上苍不会特别垂青;于是面对成功,做到麋鹿兴于左而目不瞬。有节制,才会在遭遇逆境时保持信心。思之物极必反,否极泰来,心诚则灵,暴雨之后必有霓虹;于是面对失败,做到泰山崩于前而色不变。

⑩节制有为,愿我们言行得体,心静如水,臧否有度,成君子之德。

(有删改)

18.文章的中心论点是什么?(1分)

节制是一种君子之德。

19.文章第③段运用了哪两种论证方法?有什么作用?(3分)

举例论证、对比论证。列举海瑞两袖清风流芳百世、和珅贪婪无度留下骂名的事例,形成鲜明对比,具体论证了“君子当节欲”的观点,进而论证了本文的中心论点。

20.简要分析文章第⑥段的论证思路。(3分)

首先提出本段观点:不仅中国传统文化崇尚节制,西方经典作家同样崇尚节制;接着引用法国作家蒙田的话,运用道理论证的方法论证本段观点;最后得出结论——节制的哲学讨人喜欢,适当得体,这方面东西方几近相同。

(四)阅读下面的文章,完成21~24题。(11分)

多年父子成兄弟

汪曾祺

①这是我父亲的一句名言。

②父亲是个绝顶聪明的人。他是画家,会刻图章,画写意花卉。他会摆弄各种乐器,弹琵琶,拉胡琴,笙箫管笛,无一不通。他拉的是老派胡琴,弓子硬,松香滴得很厚,他的胡琴音色刚亮。胡琴码子都是他自己刻的,他认为买来的不中使。

③父亲是个很随和的人,我很少见他发过脾气,对待子女,从无疾言厉色。他爱孩子,喜欢孩子,爱跟孩子玩,带着孩子玩。我的姑妈称他为“孩子头”。春天,不到清明,他领着一群孩子到麦田里放风筝,放的是他自己糊的蜈蚣,是用染了色的绢糊的。放风筝的线是胡琴的老弦,老弦结实而轻,这样风筝可笔直地飞上去,没有“肚儿”。用胡琴弦放风筝,我还未见过第二人。孩子们在屋里闷了一个冬天,在田野里奔跑跳跃,身心都极其畅快。他会做各种灯。用浅绿透明的

“鱼鳞纸”扎了一只纺织娘,栩栩如生。用小西瓜开小口,挖净瓜瓤,在瓜皮上雕镂出极细的花纹,做成西瓜灯。我们在这些灯里点了蜡烛,穿街过巷,邻居的孩子都跟过来看,非常羡慕。

④父亲对我的学业是关心的,但不强求。我小时候,国文成绩一直是全班第一。我的作文,时得佳评,他就拿出去到处给人看。我的数学不好,他也不责怪,只要能及格,就行了。他画画,我小时也喜欢画画,但他从不指点我。他画画时,我在旁边看,其余时间由我自己乱翻画谱,瞎抹。我小时字写得不错,他倒是给我出过一点主意。在我写过一阵“圭峰碑”和“多宝塔”以后,他建议我写写“张猛龙”。这建议是很好的,到现在我写的字还有“张猛龙”的影响。我十七岁时谈恋爱,写情书,他瞎出主意。我们的这种关系,他人或以为怪。父亲说:“我们是多年父子成兄弟。”

⑤我和儿子的关系也是不错的。他那时刚刚学会汉语拼音,用汉语拼音给我写了第一封信。我也只好赶紧学会拼音,好给他写回信。对儿子的几次恋爱,我采取的态度是“闻而不问”。了解,但不干涉。我们相信他自己的选择,他的决定。

⑥我的孩子有时叫我“爸”,有时叫我“老头子”!连我的孙女也跟着叫。我的亲家母说这孩子“没大没小”。我觉得一个现代化的,充满人情味的家庭,可以“没大没小”。

⑦儿女是属于他们自己的。他们的现在和他们的未来,都应由他们自己来设计。一个想用自己理想的模式塑造自己的孩子的父亲是愚蠢的,而且,可恶!另外作为一个父亲,应该尽量保持一点童心。

(选自《文学精读》,有删改)

21.文章围绕“我”的父亲写了哪些事?(3分)

带孩子放风筝,做西瓜灯,拿“我”的作文给人看,不苛责“我”的数学成绩等。

22.“多年父子成兄弟”这句话在文章中有什么作用?(2分)

这句话是贯穿全文的线索;体现了融洽的父子关系,揭示了文章的主旨。

23.如何理解文章最后一段中的画线句子“儿女是属于他们自己的”?(3分)

孩子是独立的、自主的,家长要尊重和包容孩子,尊重孩子的天性。孩子的未来要由他们自己来设计。(意对即可)

24.结合本文,谈谈你心目中理想的父亲是一个怎样的人。(3分)

示例:我心目中理想的父亲是一个和蔼可亲、尊重孩子、关爱孩子,不强迫孩子做事,能为孩子指点迷津的人。

四、写作(40分)

25.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

题目一:请以《_________对我很重要》为题,写一篇文章。

题目二:成长路上,气象万千。笔直开阔时,你可饱览路旁那一道道风景;蜿蜒回环时,你须走过途中那一个个拐角。拐角,也许是我们生命行进中的一道道坎,也许是我们生命成长中的一个个结点。走过一个个拐角,犹如经历一次次蜕变。蜕变后,我们获得生活的智慧,获得生命的升华。

请以《走过那个拐角》为题,写一篇作文。

要求:

(1)若选题目一,请先补全题目,然后写作。若选题目二,请按要求作文。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

同课章节目录