七年级上册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 12:25:42 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

课外古诗词诵读(一)P63

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

《行军九日思长安故园》

《夜上受降城闻笛》

古诗从形式上可分为古体诗和近体诗:

古体诗(古风):是相对于近体诗而言的。特点:

(1)从字数看,基本上有四言、五言、七言、杂言四种

四言古诗:如《诗经》五言古诗:陶渊明《归园田居》

七言古诗:如白居易《琵琶行》、李贺《李凭箜篌引》

杂言古诗:如李白《梦游天姥吟留别》、杜甫《茅屋为秋风所破歌》

(2)作者往往在隋唐之前;

(3)题目里常有“行、吟、歌、引”等标志性字眼。

(4)每首诗的句数不限,可长可短。

诗歌常识

近体诗(格律诗):是指隋唐时期出现的比较讲究音韵和格律的诗歌,大致可分为绝句和律诗两种。特点:讲究押韵\对仗\平仄(体裁分类)

(1)一首诗的句数有限定,即绝句四句,律诗八句。

(2)诗歌有严格的音韵格律要求,即绝句二、四押韵,律诗二、四、六、八押韵。

律诗:四联八句,其中一二句叫首联,三四句叫颔联,五六句叫颈联,七八句叫尾联。

律诗的颔联、颈联必须对仗。

诗歌常识

题材分类依据不同的标准和角度,诗歌还可分成不同的类型,如从艺术手法上分,有写景抒情诗、即事感怀诗、咏物言志诗;

从表现内容上分有:山水田园诗、边塞诗、怀古诗、羁旅诗、思乡诗、登临诗、闺怨诗、哲理诗、游赏诗、送别诗、咏史诗、梦境诗、爱情诗等。

诗歌常识

《峨眉山月歌》

李白

诗人简介

李白(701-762),字太白,

号青莲居士,唐代浪漫主义诗人。官至供奉翰林。因性格傲岸,不为权贵所容,使他对腐败社会加深了认识,写下了许多抨击帝王权贵荒淫奢侈和控诉现实政治黑暗的诗篇。被誉为“诗仙”,与杜甫并称 “李杜”,诗风豪放飘逸。

背景:

这首诗是李白年轻时离开蜀地时的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《峨眉山月歌》是李白最早的一首写月诗。这首诗写于他出蜀远游,向三峡进发的途中,他怀着远大的政治抱负和生活理想,扬帆东下,辞亲远游。然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

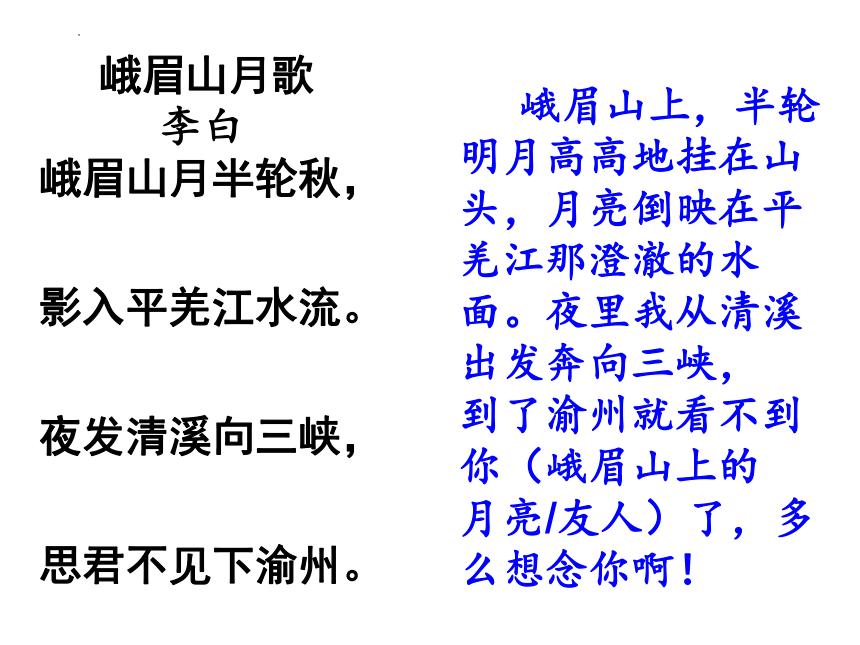

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

峨眉山上,半轮明月高高地挂在山

头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水

面。夜里我从清溪出发奔向三峡,

到了渝州就看不到你(峨眉山上的

月亮/友人)了,多么想念你啊!

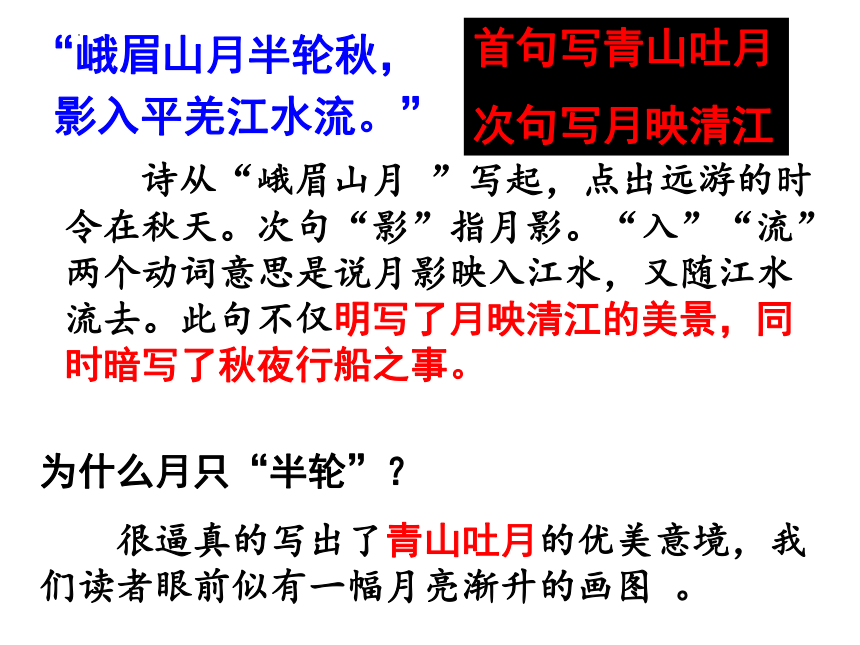

“峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。”

诗从“峨眉山月 ”写起,点出远游的时令在秋天。次句“影”指月影。“入”“流”两个动词意思是说月影映入江水,又随江水流去。此句不仅明写了月映清江的美景,同时暗写了秋夜行船之事。

为什么月只“半轮”?

很逼真的写出了青山吐月的优美意境,我们读者眼前似有一幅月亮渐升的画图 。

首句写青山吐月

次句写月映清江

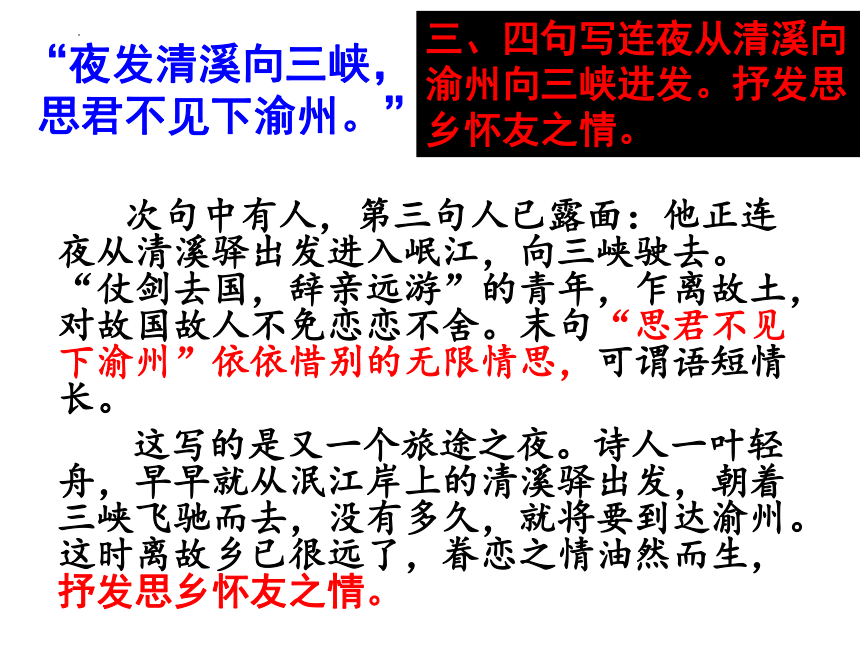

“夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。”

次句中有人,第三句人已露面:他正连夜从清溪驿出发进入岷江,向三峡驶去。“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离故土,对故国故人不免恋恋不舍。末句“思君不见下渝州”依依惜别的无限情思,可谓语短情长。

这写的是又一个旅途之夜。诗人一叶轻舟,早早就从泯江岸上的清溪驿出发,朝着三峡飞驰而去,没有多久,就将要到达渝州。这时离故乡已很远了,眷恋之情油然而生,抒发思乡怀友之情。

三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。抒发思乡怀友之情。

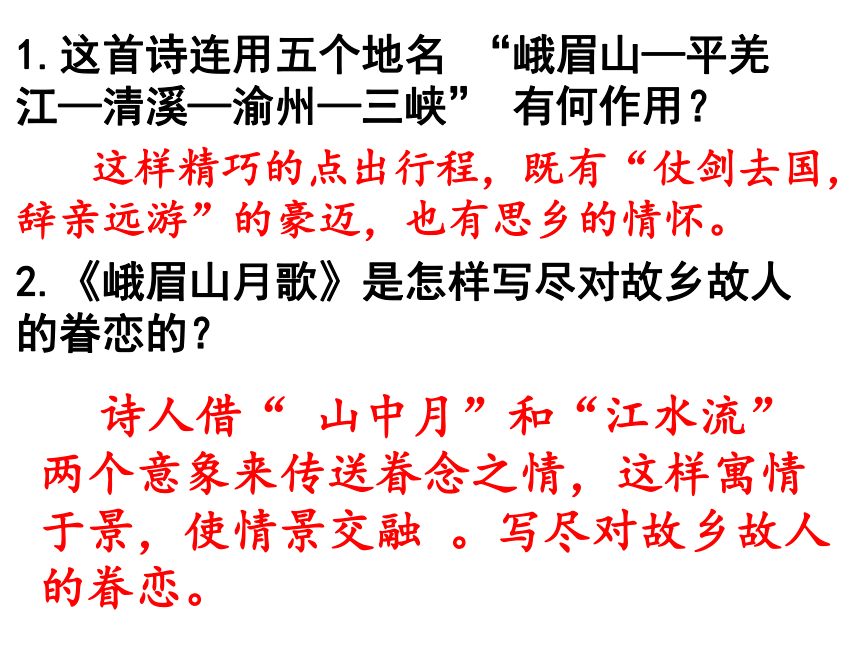

1.这首诗连用五个地名 “峨眉山—平羌江—清溪—渝州—三峡” 有何作用?

这样精巧的点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈,也有思乡的情怀。

2.《峨眉山月歌》是怎样写尽对故乡故人的眷恋的?

诗人借“ 山中月”和“江水流”两个意象来传送眷念之情,这样寓情于景,使情景交融 。写尽对故乡故人的眷恋。

小结:

这首诗描写了“峨嵋山—平羌江—清溪—渝州—三峡”一幅千里蜀江行旅图,无处不渗透着诗人的江行体验和思友之情,这种体验和情感统一于广阔的时空。

首句写青山吐月,交待特定场合——峨眉山和特定时间——秋天夜晚。次句写月映清江,明写空间变换:峨眉山——平羌江;暗写秋夜行舟。三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。继续明写空间推移,暗写时间变化。

全诗二十八字,连用五个地名,统一了广阔的空间和较长的时间,渐次展开诗境,流畅飘逸,处处给读者以启发、联想。

主题

这首诗抒写了诗人即将离开故乡时的复杂感情。既传达出诗人江行的独特体验,又抒发了对友人(故乡)的思念之情。

江南逢李龟年

唐 杜甫

诗人简介

杜甫,字子美,世称杜工部、杜拾遗,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。他仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事,其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,诗风沉郁顿挫,形式多样。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

创作背景

此诗大概作于公元770年杜甫在长沙的时候。安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第(贵族官僚或大地主的住宅)频繁相见和听歌的情景,感慨万千写下这首诗。

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

词语注释

⑴李龟年:唐代著名的音乐家。

⑵岐王:唐玄宗的弟弟。寻常:经常。

⑶崔九:崔涤,在兄弟中排行第九。

⑷江南:这里指今湖南省一带。

⑸落花时节:暮春,阴历三月。落花的寓意很多,人衰老飘零,社会的凋弊丧乱都在其中。君:指李龟年。

注释译文

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

当年在岐王宅里常常见到你的演出,

在崔九堂前也曾多次听到你优美的歌声。

没想到在一派大好风景的江南,

在落花时节又遇见了你。

暮春

第一、二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;第三、四句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。仅仅四句却概括了整个开元时期的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。

前二句言过去之盛,为下文做了铺垫。后二句写现在之衰,抒发无穷感慨。

主题

这首诗通过诗人追忆往昔与李龟年的接触及书写现实中与李龟年的相逢,运用了对比手法,抒写了时代的变迁,流露出诗人对唐王朝盛衰变化的苍凉感叹以及对彼此现状的悲叹。

《行军九日思长安故园》

岑参

故乡

诗人简介

岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。

创作背景

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,

却没有像王弘那样的人把酒送来。

我在远方想念长安故园中的菊花,

这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

首句“登高”二字就紧扣题目中的“九日”,点明了诗文写作的时间。

“强”字,是不愿为之而又不得不为之的心态体现。“登高去”,还看见出逢场作戏的味道,而前面冠以“强欲”二字,其含意便深刻得多了,表现出强烈的无可奈何的情绪。

重阳节大家都喜欢登高,而诗人却说勉强想去登高,这是为何?

结合题目“思长安故园”来看,诗人是流露出浓郁的思乡情绪。

“登高”

“强”

“强欲登高去”

第二句化用陶渊明的典故。“登高”,诗人自然联想到饮酒、赏菊。据《南史·隐逸传》记载:陶渊明有一次过重阳节,没有酒喝,就在宅边的菊花丛中独自闷坐了很久。后来正好王弘送酒来了,才醉饮而归。此句承前句而来,衔接自然,写得明白如话。

读者的联想和猜测:不知造成“无人送酒来”的原因是什么?

其实这里反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴,共度佳节。所以,“无人送酒来”句,实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

“无人送酒来”

第三句写诗人在佳节之际想到了长安家园。

“遥”渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。接着诗人将对亲朋好友思念的感情,浓缩到了“故园菊”上。

“怜”不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息,百般怜惜。他想到故园今日黄花堆积的情景,只能遥遥寄去一片深沉的乡情。

“遥怜故园菊”

诗写到这里为止,还显得比较平淡,然而这样写,却是为了逼出关键的最后一句。这句承接前句,是一种想象之辞。本来,对故园菊花,可以有各种各样的想象,诗人别的不写,只是设想它“应傍战场开”,这样的想象扣住诗题中的“行军”二字,结合安史之乱和长安被陷的时代特点,使读者仿佛看到了一幅鲜明的战乱图:长安城中战火纷飞,血染天街,断墙残壁间,一丛丛菊花依然寂寞地开放着。残垣断壁,战血涂地,黄花开在被乱军糟踏得不成样子的帝都长安可悲可叹。

所以此处的想象之辞已经突破了单纯的惜花和思乡,而寄托着诗人对千万饱经战争忧患的人民的同情,对国事的忧虑,对早日平定安史之乱、取得和平的渴望。

“应傍战场开”

岑参的这首五绝,从行文思路上看,这首诗由欲登高而引出无人送酒的联想,又由无人送酒遥想故园之菊,复由故园之菊而慨叹故园为战场,诗人表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

主题:

《夜上受降城闻笛》

李益

诗人简介

李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。广德二年(764)随家迁居洛阳。大历四年(769)进士,授华州郑县(今陕西华县)尉。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。

夜上受降城闻笛

李 益

回乐峰前/沙似雪,

受降城外/月如霜。

不知何处/吹芦管,

一夜征人/尽望乡。

受降城,唐代在西北筑有东、西、中三受降城,此处指西受降城,故址在今内蒙古杭后锦旗乌加河北岸。

回乐烽:旧说在灵州回乐县。故址在今宁夏灵武县西南。一说应在西受降城附近。

芦管:乐器名,这里指笛

夜上受降城闻笛

李 益

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

回乐烽前的沙地白得象雪,

受降城外的月色有如秋霜。

不知何处吹起凄凉的芦管,

一夜间征人个个眺望故乡。

诗歌的前两句描绘了一幅边塞月夜的独特景色。(大漠月夜图)

举目远眺,蜿蜒数十里的丘陵上耸立着座座高大的烽火台,烽火台下是一片无垠的沙漠,在月光的映照下如同积雪的荒原。近看,高城之外月光皎洁,如同深秋的寒霜。

沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

如果说前两句写景,景中寓情,蓄而未发;那么后两句则正面写情。

在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁 那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁怀 在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方……。

“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

主题

这首诗歌抒写戍边将士思乡愁情。前二句写月下边塞的景色;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感受,芦笛能动征人回乡之望。全诗把景色、声音,感受融为一体,意境浑成。

课外古诗词诵读(一)P63

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

《行军九日思长安故园》

《夜上受降城闻笛》

古诗从形式上可分为古体诗和近体诗:

古体诗(古风):是相对于近体诗而言的。特点:

(1)从字数看,基本上有四言、五言、七言、杂言四种

四言古诗:如《诗经》五言古诗:陶渊明《归园田居》

七言古诗:如白居易《琵琶行》、李贺《李凭箜篌引》

杂言古诗:如李白《梦游天姥吟留别》、杜甫《茅屋为秋风所破歌》

(2)作者往往在隋唐之前;

(3)题目里常有“行、吟、歌、引”等标志性字眼。

(4)每首诗的句数不限,可长可短。

诗歌常识

近体诗(格律诗):是指隋唐时期出现的比较讲究音韵和格律的诗歌,大致可分为绝句和律诗两种。特点:讲究押韵\对仗\平仄(体裁分类)

(1)一首诗的句数有限定,即绝句四句,律诗八句。

(2)诗歌有严格的音韵格律要求,即绝句二、四押韵,律诗二、四、六、八押韵。

律诗:四联八句,其中一二句叫首联,三四句叫颔联,五六句叫颈联,七八句叫尾联。

律诗的颔联、颈联必须对仗。

诗歌常识

题材分类依据不同的标准和角度,诗歌还可分成不同的类型,如从艺术手法上分,有写景抒情诗、即事感怀诗、咏物言志诗;

从表现内容上分有:山水田园诗、边塞诗、怀古诗、羁旅诗、思乡诗、登临诗、闺怨诗、哲理诗、游赏诗、送别诗、咏史诗、梦境诗、爱情诗等。

诗歌常识

《峨眉山月歌》

李白

诗人简介

李白(701-762),字太白,

号青莲居士,唐代浪漫主义诗人。官至供奉翰林。因性格傲岸,不为权贵所容,使他对腐败社会加深了认识,写下了许多抨击帝王权贵荒淫奢侈和控诉现实政治黑暗的诗篇。被誉为“诗仙”,与杜甫并称 “李杜”,诗风豪放飘逸。

背景:

这首诗是李白年轻时离开蜀地时的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《峨眉山月歌》是李白最早的一首写月诗。这首诗写于他出蜀远游,向三峡进发的途中,他怀着远大的政治抱负和生活理想,扬帆东下,辞亲远游。然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

峨眉山上,半轮明月高高地挂在山

头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水

面。夜里我从清溪出发奔向三峡,

到了渝州就看不到你(峨眉山上的

月亮/友人)了,多么想念你啊!

“峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。”

诗从“峨眉山月 ”写起,点出远游的时令在秋天。次句“影”指月影。“入”“流”两个动词意思是说月影映入江水,又随江水流去。此句不仅明写了月映清江的美景,同时暗写了秋夜行船之事。

为什么月只“半轮”?

很逼真的写出了青山吐月的优美意境,我们读者眼前似有一幅月亮渐升的画图 。

首句写青山吐月

次句写月映清江

“夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。”

次句中有人,第三句人已露面:他正连夜从清溪驿出发进入岷江,向三峡驶去。“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离故土,对故国故人不免恋恋不舍。末句“思君不见下渝州”依依惜别的无限情思,可谓语短情长。

这写的是又一个旅途之夜。诗人一叶轻舟,早早就从泯江岸上的清溪驿出发,朝着三峡飞驰而去,没有多久,就将要到达渝州。这时离故乡已很远了,眷恋之情油然而生,抒发思乡怀友之情。

三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。抒发思乡怀友之情。

1.这首诗连用五个地名 “峨眉山—平羌江—清溪—渝州—三峡” 有何作用?

这样精巧的点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈,也有思乡的情怀。

2.《峨眉山月歌》是怎样写尽对故乡故人的眷恋的?

诗人借“ 山中月”和“江水流”两个意象来传送眷念之情,这样寓情于景,使情景交融 。写尽对故乡故人的眷恋。

小结:

这首诗描写了“峨嵋山—平羌江—清溪—渝州—三峡”一幅千里蜀江行旅图,无处不渗透着诗人的江行体验和思友之情,这种体验和情感统一于广阔的时空。

首句写青山吐月,交待特定场合——峨眉山和特定时间——秋天夜晚。次句写月映清江,明写空间变换:峨眉山——平羌江;暗写秋夜行舟。三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。继续明写空间推移,暗写时间变化。

全诗二十八字,连用五个地名,统一了广阔的空间和较长的时间,渐次展开诗境,流畅飘逸,处处给读者以启发、联想。

主题

这首诗抒写了诗人即将离开故乡时的复杂感情。既传达出诗人江行的独特体验,又抒发了对友人(故乡)的思念之情。

江南逢李龟年

唐 杜甫

诗人简介

杜甫,字子美,世称杜工部、杜拾遗,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。他仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事,其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,诗风沉郁顿挫,形式多样。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

创作背景

此诗大概作于公元770年杜甫在长沙的时候。安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第(贵族官僚或大地主的住宅)频繁相见和听歌的情景,感慨万千写下这首诗。

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

词语注释

⑴李龟年:唐代著名的音乐家。

⑵岐王:唐玄宗的弟弟。寻常:经常。

⑶崔九:崔涤,在兄弟中排行第九。

⑷江南:这里指今湖南省一带。

⑸落花时节:暮春,阴历三月。落花的寓意很多,人衰老飘零,社会的凋弊丧乱都在其中。君:指李龟年。

注释译文

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

当年在岐王宅里常常见到你的演出,

在崔九堂前也曾多次听到你优美的歌声。

没想到在一派大好风景的江南,

在落花时节又遇见了你。

暮春

第一、二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;第三、四句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。仅仅四句却概括了整个开元时期的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。

前二句言过去之盛,为下文做了铺垫。后二句写现在之衰,抒发无穷感慨。

主题

这首诗通过诗人追忆往昔与李龟年的接触及书写现实中与李龟年的相逢,运用了对比手法,抒写了时代的变迁,流露出诗人对唐王朝盛衰变化的苍凉感叹以及对彼此现状的悲叹。

《行军九日思长安故园》

岑参

故乡

诗人简介

岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。

创作背景

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,

却没有像王弘那样的人把酒送来。

我在远方想念长安故园中的菊花,

这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

首句“登高”二字就紧扣题目中的“九日”,点明了诗文写作的时间。

“强”字,是不愿为之而又不得不为之的心态体现。“登高去”,还看见出逢场作戏的味道,而前面冠以“强欲”二字,其含意便深刻得多了,表现出强烈的无可奈何的情绪。

重阳节大家都喜欢登高,而诗人却说勉强想去登高,这是为何?

结合题目“思长安故园”来看,诗人是流露出浓郁的思乡情绪。

“登高”

“强”

“强欲登高去”

第二句化用陶渊明的典故。“登高”,诗人自然联想到饮酒、赏菊。据《南史·隐逸传》记载:陶渊明有一次过重阳节,没有酒喝,就在宅边的菊花丛中独自闷坐了很久。后来正好王弘送酒来了,才醉饮而归。此句承前句而来,衔接自然,写得明白如话。

读者的联想和猜测:不知造成“无人送酒来”的原因是什么?

其实这里反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴,共度佳节。所以,“无人送酒来”句,实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

“无人送酒来”

第三句写诗人在佳节之际想到了长安家园。

“遥”渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。接着诗人将对亲朋好友思念的感情,浓缩到了“故园菊”上。

“怜”不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息,百般怜惜。他想到故园今日黄花堆积的情景,只能遥遥寄去一片深沉的乡情。

“遥怜故园菊”

诗写到这里为止,还显得比较平淡,然而这样写,却是为了逼出关键的最后一句。这句承接前句,是一种想象之辞。本来,对故园菊花,可以有各种各样的想象,诗人别的不写,只是设想它“应傍战场开”,这样的想象扣住诗题中的“行军”二字,结合安史之乱和长安被陷的时代特点,使读者仿佛看到了一幅鲜明的战乱图:长安城中战火纷飞,血染天街,断墙残壁间,一丛丛菊花依然寂寞地开放着。残垣断壁,战血涂地,黄花开在被乱军糟踏得不成样子的帝都长安可悲可叹。

所以此处的想象之辞已经突破了单纯的惜花和思乡,而寄托着诗人对千万饱经战争忧患的人民的同情,对国事的忧虑,对早日平定安史之乱、取得和平的渴望。

“应傍战场开”

岑参的这首五绝,从行文思路上看,这首诗由欲登高而引出无人送酒的联想,又由无人送酒遥想故园之菊,复由故园之菊而慨叹故园为战场,诗人表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

主题:

《夜上受降城闻笛》

李益

诗人简介

李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。广德二年(764)随家迁居洛阳。大历四年(769)进士,授华州郑县(今陕西华县)尉。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。

夜上受降城闻笛

李 益

回乐峰前/沙似雪,

受降城外/月如霜。

不知何处/吹芦管,

一夜征人/尽望乡。

受降城,唐代在西北筑有东、西、中三受降城,此处指西受降城,故址在今内蒙古杭后锦旗乌加河北岸。

回乐烽:旧说在灵州回乐县。故址在今宁夏灵武县西南。一说应在西受降城附近。

芦管:乐器名,这里指笛

夜上受降城闻笛

李 益

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

回乐烽前的沙地白得象雪,

受降城外的月色有如秋霜。

不知何处吹起凄凉的芦管,

一夜间征人个个眺望故乡。

诗歌的前两句描绘了一幅边塞月夜的独特景色。(大漠月夜图)

举目远眺,蜿蜒数十里的丘陵上耸立着座座高大的烽火台,烽火台下是一片无垠的沙漠,在月光的映照下如同积雪的荒原。近看,高城之外月光皎洁,如同深秋的寒霜。

沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

如果说前两句写景,景中寓情,蓄而未发;那么后两句则正面写情。

在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁 那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁怀 在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方……。

“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

主题

这首诗歌抒写戍边将士思乡愁情。前二句写月下边塞的景色;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感受,芦笛能动征人回乡之望。全诗把景色、声音,感受融为一体,意境浑成。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首