【金版学案】2014-2015学年高中历史岳麓版必修二+单元过关检测卷:第一单元+++中国古代的农耕经济(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【金版学案】2014-2015学年高中历史岳麓版必修二+单元过关检测卷:第一单元+++中国古代的农耕经济(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 126.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-17 22:13:07 | ||

图片预览

文档简介

单元过关检测卷(一)

(考试时间:45分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

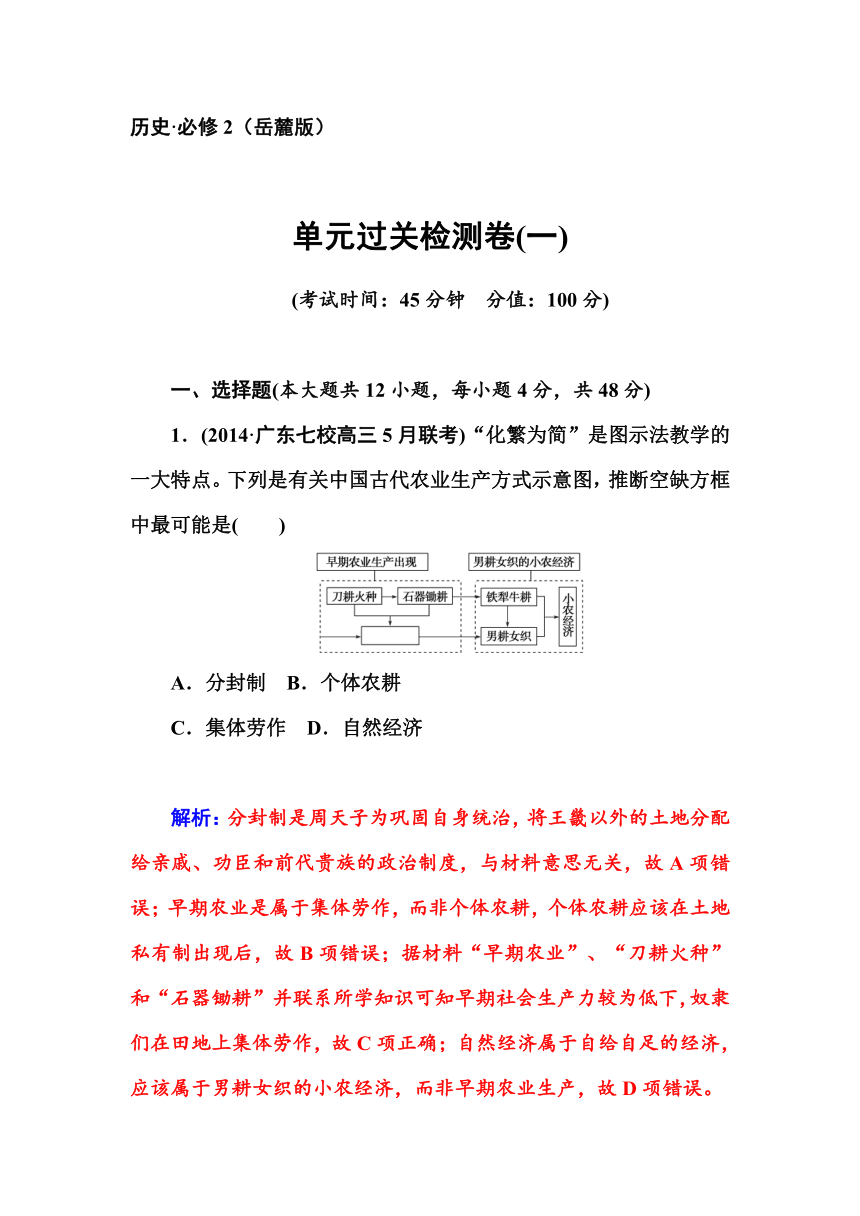

1.(2014·广东七校高三5月联考)“化繁为简”是图示法教学的一大特点。下列是有关中国古代农业生产方式示意图,推断空缺方框中最可能是( )

A.分封制 B.个体农耕

C.集体劳作 D.自然经济

解析:分封制是周天子为巩固自身统治,将王畿以外的土地分配给亲戚、功臣和前代贵族的政治制度,与材料意思无关,故A项错误;早期农业是属于集体劳作,而非个体农耕,个体农耕应该在土地私有制出现后,故B项错误;据材料“早期农业”、“刀耕火种”和“石器锄耕”并联系所学知识可知早期社会生产力较为低下,奴隶们在田地上集体劳作,故C项正确;自然经济属于自给自足的经济,应该属于男耕女织的小农经济,而非早期农业生产,故D项错误。

答案:C

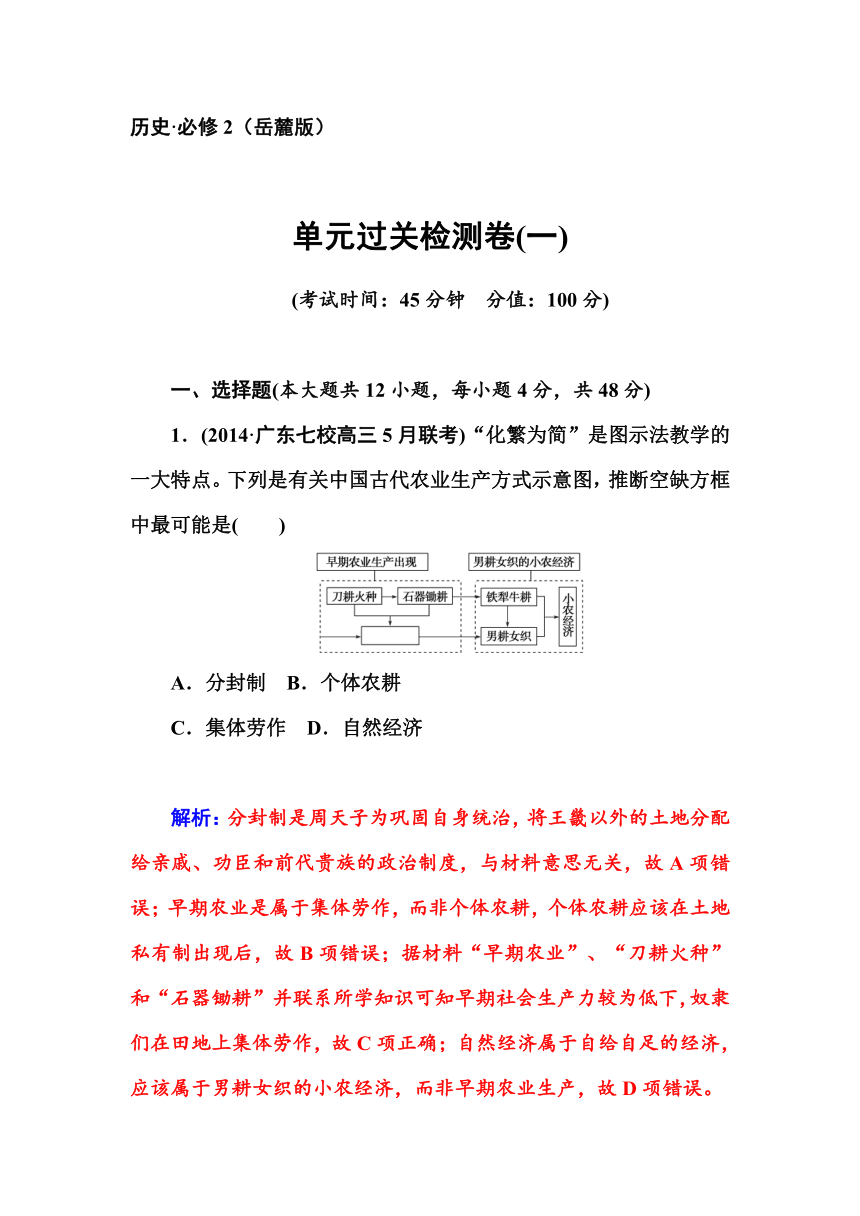

2.下面的汉代画像石拓片和民间剪纸作品,形象地反映了中国古代( )

A.高度发达的商品经济 B.男耕女织的自然经济

C.手工业者自得其乐 D.乡村生活的祥和富足

解析:图一反映了牛耕,图二反映了家庭纺织业,她们是中国古代男耕女织的自然经济的体现。

答案:B

3.(2014·广东十二校高三第二次联考)明初的户役制度,将户籍分为若干类别,其中主要是民户,还有军户、匠户、灶户(煮盐户)等几十类,并严格禁止更换户别。这一措施的主要意图在于( )

A.缓和土地兼并,巩固小农经济 B.促进社会分工和发展商品经济

C.限制阶级分化,缓和社会矛盾 D.强化社会控制,稳定社会秩序

解析:题目中的“民户”即农户,明初的民户具有个体经营、自给自足等特点,与其他户别相比,较稳定,便于管理,由题目中的信息“户籍……主要是民户……严格禁止更换户别”可知户役制度有利于社会稳定,故D项正确;题目中未涉及抑制土地兼并,故A项错误;禁止更换户别不利于促进社会分工和发展商品经济,故B项错误;题目中未涉及抑制贫富分化,故C项错误。

答案:D

4.(2014·湛江二模)据史载,西汉统治者经常对农民采取一些“扶贫”措施。例如,公元前67年,汉宣帝下令“假(农民)公田,贷种、食”;公元2年,汉平帝下令以“赐(农民)田宅什器,假与犁、牛、种、食”。此举主要是为了( )

A.抑制土地兼并现象 B.增加地主经济收入

C.弥补生产资料不足 D.打击商人敛财致富

解析:统治者举动只是一种“扶贫”措施,起不到抑制兼并的作用,故A项错误;该举动的帮扶对象是农民,与地主没有关系,故B项错误;从其采取的具体扶贫做法来看,提供给农民的属于生产资料(田、犁、种等),故C项正确;材料没有涉及商人的活动,故D项错误。

答案:C

5.(2014·揭阳期末)春秋战国时期,我国的木工技术得到迅速发展,锯子、刨子、钻子等木工器械都是这一时期发明的。这些发明主要得益于( )

A.商品经济的发展 B.井田制的瓦解

C.冶铁技术的进步 D.精耕细作技术的成熟

解析:本题考查学生对中国古代手工业发展的认识。“锯子、刨子、钻子”等工具,其一部分都是由金属制成的,而在春秋战国时期,最重要的金属就是铁,故木工器械的发明主要得益于冶铁技术的进步,故C项正确;其他选项都与春秋战国时期手工业进步有关,但非主要原因,故A、B、D三项错误。

答案:C

6.(2014·潮州二模)唐代曾有“钱荒”现象,即铜钱欠缺,民间在进行商业交易时没有铜币可以使用。历史学家说成因之一是人们将铜币熔化变成铜金属。对于这个现象,如何理解较为恰当( )

A.纸钞已取代铜币成为民间通行货币,故人们将铜币熔铸成其他器物以牟利

B.飞钱已取代铜币成为民间通行货币,故人们将铜币熔铸成其他器物以牟利

C.当时发生铜币面额低于金属价值的现象,故人们将铜币熔铸成其他器物以牟利

D.“钱荒”原因不可能是人们将铜币熔铸成它物,如同现代人不可能将纸钞变成纸浆,是历史学家误信史料

解析:纸钞出现是在北宋时期,故A项错误;“飞钱”实质上只是一种汇兑业务,它本身不介入流通,不行使货币的职能,故B项错误;当铜币面额低于金属价值时,人们将铜币熔铸成其他器物以牟利,所以出现“钱荒”现象,故C项正确;现代人不可能将纸钞变成纸浆是因为纸钞价值远远高于纸浆,而人们将铜币熔铸成它物是因为铜币面额低于金属价值,故D项错误。

答案:C

7.(2014·韶关二模)《宋刑统》记载:“脯肉有毒曾经病人,有余者速焚之,违者杖九十……”依据材料可以得出的结论是( )

A.食材以肉类为主 B.重视食品安全

C.制裁强行买卖行为 D.食品中添加了有毒物

解析:根据材料信息,材料主要讲述了脯肉有毒使人致病,食品的所有者应当立刻焚毁所剩变质食品,违反规定的杖打九十;依据材料可以得出为杜绝有毒有害食品流入市场,国家在法律上做出了相应的规定,故B项正确;A、C、D三项在材料中不能体现,故A、C、D三项错误。

答案:B

8.(2014·揭阳二模)皇天后土,土地神在宋代以前是各个地域的保护神,地位崇高,城隍只是一个具体城池的保护神,但宋代之后土地神却成了城隍的下属。这一变化反映了( )

A.统治者对神祗利用的变化

B.宋代之前是农业社会,宋代之后是商业社会

C.商品经济发展,城市经济和文化功能增强

D.城市的政治、军事统治功能增强

解析:土地神、城隍神地位变化与统治者无关,故A项错误;中国古代是农业社会,故B项错误;材料反映了城隍神的地位提高,高出土地神,城隍是具体城池的保护神,结合宋代城市发展,可知其地位提高反映了商品经济发展,城市经济和文化功能增强,故C项正确;宋代以前城市主要是政治、军事统治功能,故D项错误。

答案:C

9.(2014·宝安期末)在汉语中“城市”是“城”与“市”的结合。在中国的历史上,“城”与“市”的关系经历了5个演变阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。其贯穿历史演变的原因主要是( )

A.古代中央集权制度的发展 B.坊市制度废除

C.商品经济的不断发展与繁荣 D.工业革命推动

解析:市是商品交换的地方,城的发展随市的发展而发展,故C项正确;中央集权制度与市的发展无关,故A项错误;坊市制度的废除只是在某个阶段影响城市的发展,而不是贯穿始终,故B项错误;本题讨论的是不同历史时期中国城市变革,基本与工业革命无关,故D项错误。

答案:C

10.(2014·梅州五华县质检)清前期《望江南百调》唱道:“扬州好,侨寓半官场,购买园亭宾亦主,经营盐、典仕而商,富贵不归乡。”材料反映了( )

A.仕商身份界限完全打破 B.地方商业均由官员经营

C.政府摒弃传统抑商政策 D.商业发展改变社会风气

解析:题干材料反映的是清代商人生活与思想变化,这种变化折射出的是清代商业发展对社会生活与习俗的影响,故D项正确;A项“完全打破”说法是错误的,故A项错误;B项“均由官员经营”说法与史实不符,故B项错误;C项“摒弃传统抑商政策”的说法是错误的,故C项错误。

答案:D

11.(2014·汕头二模)一个美国人曾发表文章抨击说“中国贸易是一种垄断贸易;广州,是一个帝国对外垄断贸易的港口;行商是地方的垄断者……”西方打破这一状况始于( )

A.16世纪初期 B.18世纪晚期

C.19世纪中期 D.20世纪初期

解析:晚清时期实行闭关锁国政策,只允许广州一地对外贸易,鸦片战争之后,列强通过南京条约开放五口通商,打破了广州垄断对外贸易的局面,故C项正确;A、B、D三项时间不符合,故A、B、D三项错误。

答案:C

12.(2014·汕头一模)1776年,亚当·斯密指出:“中国似乎长期处于静止状态,其财富也许在许久以前已完全达到法律制度所允许的限度,但若易以其他法制……可能比上述限度大得多。”对文中 “法律制度”的诠释不符合史实的是( )

A.包括僵化落后的土地制度 B.包括闭关锁国的对外政策

C.包括重农抑商的经济政策 D.包括国有形式的井田制度

解析:这里的“法律制度”是指封建的法律制度,亚当·斯密认为中国古代经济的发展所积累的财富很早就达到了封建法律制度所允许的范围,反过来就是中国法律制度阻碍了经济的发展。材料中僵化落后的土地制度、闭关锁国的对外政策、重农抑商的经济政策都是封建法律制度所规范的内容,故A、B、C三项正确,不符合题意;井田制是奴隶社会的土地国有制,不属于材料所提及的封建法律制度范畴,故D项错误,符合题意。

答案:D

二、非选择题(本大题共2小题,第13题26分,第14题26分,共52分)

13. 阅读下列材料:

材料一 (齐国)“太公……乃劝以女工之业……织作冰琦秀……之物,号为冠带衣履天下。”

——《汉书·地理志》

材料二 “今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。”

——(清)王应奎《柳南续笔》

材料三 “五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣矣。”

——《孟子·尽心上》

材料四 “明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东,皆习机业……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰唤代。无主者,黎明立桥以待。”

请回答:

(1)材料一中的“衣履天下”的纺织原料是什么?材料二发生了什么变化?结合材料分析变化的原因。(8分)

(2)根据材料一指出当时的一个纺织业中心城市,材料四的中心在哪里?为什么会有这种变化?(8分)

(3)比较材料三、材料四在经营方式上有何区别。这种变化说明了什么?(10分)

解析:第(1)题,根据材料一出处为汉朝,得出纺织的原料应为丝,并从材料二中提取信息可知为棉,并对二者的优劣加以比较得出答案。第(2)题,结合材料反映的齐国的有关史实分析出其首都临淄,结合所学答出清朝时的丝织业中心为苏州,联系经济中心的转移加以分析。第(3)题,从经营方式上加以比较,根据生产力和商品经济的发展概括出结论。

答案:(1)丝。(2分)棉。(2分)丝织品太贵重,往往为社会上层穿着,而棉布柔软保暖,结实耐用,物美价廉,适合各个阶层穿着。(4分)

(2)齐国的临淄。(2分)苏州。(2分)随着全国经济重心的南移,丝织业中心也发生了变化。(4分)

(3)材料三是农民的家庭副业形式,材料四是明朝中后期丝织业出现了雇佣关系。(6分)说明了生产力的进步和商品经济的发展程度大大提高。(4分)

14.明清时期,我国商品经济繁荣,全国形成了一些地域性商帮,其中著名的有晋商、徽商、广东商帮等。阅读下列材料:

材料一 以下是有关晋商的材料:

“山西人多商于外,十余岁辄从人学贸易,俟蓄积有资,始归纳妇。”“常氏一改‘学而优则仕’为‘学而优则商’,能数代集中优秀人才锐意经营商业,从而形成了一个具有相当文化的商人群体。”“塞上商贾,多宣化、大同、朔平三府人,甘劳瘁,耐风寒。晋商一反朝廷”“贵农贱商”的社会风气,树立“以商致财、用财守本”的思想观念。晋商认为应贵忠诚,鄙利己,奉博爱,举善事,如晋商范永斗由于“久著信义”而受到朝廷嘉奖被授予皇商资格。

晋商对商业情报和市场信息非常重视,综合分析后及时改变经营策略和筹划对策。“经营与票号共举,经贸与镖号同存”体现了配套经营的战略。到京城开饭馆,到四川贩夏布,到扬州贩淮盐,到长白山贩人参,到湖南贩茶叶,到蒙俄做边贸。

材料二 以下是有关广东商帮的一些材料:

广东商帮来源于“从学而来者,宦成而归者,权缗算以起家者,执艺事以自食其力者”,“外番各国夷人载货而来广,各投各行交易。”

他们在广州、佛山等中心市场设置批发商行经营业务,例如佛山原头街“卖京土布匹”;汾流大街卖苏杭美物、皮裘、颜料、马鞍、毡毯、各色洋布;与此同时,他们又将广东的货物贩运到外省或省内边远地区批发给当地中小商人。

广东商帮助海外商品在内地的流通,积累自己的财富之后将自己的生活形态放置于海外,并影响当地的商业形态,晋商与徽商他们经商的共同特点是注重与官府的关系,以一张特许权从事垄断性经营,成就发财之梦想。而后起之秀“广东商帮”则摒弃了前两者结托官府、单靠商业的缺陷,引进西方工商理念走上了开拓创新的实业之路,从而迅速崛起并闻名于世。

请回答:

(1)根据材料一,归纳晋商的特点。(10分)

(2)根据材料二,归纳广东商帮的特点。(8分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,概述我国明清时期商品经济发展的表现。(8分)

解析:第(1)题,晋商的特点从材料我们即可归纳得出正确答案,如积极进取、勤奋不怕吃苦、重视商业信誉、重视商业情报收集等。第(2)题,广东商帮特点从材料二即可归纳,如主要从事外贸、从事长途贩运、单纯从事商业、与政治联系较少等。第(3)题,要概述明清时期商品经济的特点,我们要有整体观,如商业流通发展、大量使用白银、商业资本活跃、出现商帮、出现全国性工商业市镇等。

答案:(1)特点:晋商具有积极的进取精神;具有强烈的商业意识;具有勤奋、不怕吃苦的精神;重视商业信誉;重视商业情报的收集;注重对经营策略的调整。(10分,答出5点即可)

(2)来源广泛,主要从事海外贸易;从事长途贩运贸易;与政治联系较少。(8分)

(3)商业流通发展,国内市场扩大;大量使用白银,商业资本日趋活跃;出现了全国性工商业市镇;出现了区域性商人群体。(8分)

单元过关检测卷(一)

(考试时间:45分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2014·广东七校高三5月联考)“化繁为简”是图示法教学的一大特点。下列是有关中国古代农业生产方式示意图,推断空缺方框中最可能是( )

A.分封制 B.个体农耕

C.集体劳作 D.自然经济

解析:分封制是周天子为巩固自身统治,将王畿以外的土地分配给亲戚、功臣和前代贵族的政治制度,与材料意思无关,故A项错误;早期农业是属于集体劳作,而非个体农耕,个体农耕应该在土地私有制出现后,故B项错误;据材料“早期农业”、“刀耕火种”和“石器锄耕”并联系所学知识可知早期社会生产力较为低下,奴隶们在田地上集体劳作,故C项正确;自然经济属于自给自足的经济,应该属于男耕女织的小农经济,而非早期农业生产,故D项错误。

答案:C

2.下面的汉代画像石拓片和民间剪纸作品,形象地反映了中国古代( )

A.高度发达的商品经济 B.男耕女织的自然经济

C.手工业者自得其乐 D.乡村生活的祥和富足

解析:图一反映了牛耕,图二反映了家庭纺织业,她们是中国古代男耕女织的自然经济的体现。

答案:B

3.(2014·广东十二校高三第二次联考)明初的户役制度,将户籍分为若干类别,其中主要是民户,还有军户、匠户、灶户(煮盐户)等几十类,并严格禁止更换户别。这一措施的主要意图在于( )

A.缓和土地兼并,巩固小农经济 B.促进社会分工和发展商品经济

C.限制阶级分化,缓和社会矛盾 D.强化社会控制,稳定社会秩序

解析:题目中的“民户”即农户,明初的民户具有个体经营、自给自足等特点,与其他户别相比,较稳定,便于管理,由题目中的信息“户籍……主要是民户……严格禁止更换户别”可知户役制度有利于社会稳定,故D项正确;题目中未涉及抑制土地兼并,故A项错误;禁止更换户别不利于促进社会分工和发展商品经济,故B项错误;题目中未涉及抑制贫富分化,故C项错误。

答案:D

4.(2014·湛江二模)据史载,西汉统治者经常对农民采取一些“扶贫”措施。例如,公元前67年,汉宣帝下令“假(农民)公田,贷种、食”;公元2年,汉平帝下令以“赐(农民)田宅什器,假与犁、牛、种、食”。此举主要是为了( )

A.抑制土地兼并现象 B.增加地主经济收入

C.弥补生产资料不足 D.打击商人敛财致富

解析:统治者举动只是一种“扶贫”措施,起不到抑制兼并的作用,故A项错误;该举动的帮扶对象是农民,与地主没有关系,故B项错误;从其采取的具体扶贫做法来看,提供给农民的属于生产资料(田、犁、种等),故C项正确;材料没有涉及商人的活动,故D项错误。

答案:C

5.(2014·揭阳期末)春秋战国时期,我国的木工技术得到迅速发展,锯子、刨子、钻子等木工器械都是这一时期发明的。这些发明主要得益于( )

A.商品经济的发展 B.井田制的瓦解

C.冶铁技术的进步 D.精耕细作技术的成熟

解析:本题考查学生对中国古代手工业发展的认识。“锯子、刨子、钻子”等工具,其一部分都是由金属制成的,而在春秋战国时期,最重要的金属就是铁,故木工器械的发明主要得益于冶铁技术的进步,故C项正确;其他选项都与春秋战国时期手工业进步有关,但非主要原因,故A、B、D三项错误。

答案:C

6.(2014·潮州二模)唐代曾有“钱荒”现象,即铜钱欠缺,民间在进行商业交易时没有铜币可以使用。历史学家说成因之一是人们将铜币熔化变成铜金属。对于这个现象,如何理解较为恰当( )

A.纸钞已取代铜币成为民间通行货币,故人们将铜币熔铸成其他器物以牟利

B.飞钱已取代铜币成为民间通行货币,故人们将铜币熔铸成其他器物以牟利

C.当时发生铜币面额低于金属价值的现象,故人们将铜币熔铸成其他器物以牟利

D.“钱荒”原因不可能是人们将铜币熔铸成它物,如同现代人不可能将纸钞变成纸浆,是历史学家误信史料

解析:纸钞出现是在北宋时期,故A项错误;“飞钱”实质上只是一种汇兑业务,它本身不介入流通,不行使货币的职能,故B项错误;当铜币面额低于金属价值时,人们将铜币熔铸成其他器物以牟利,所以出现“钱荒”现象,故C项正确;现代人不可能将纸钞变成纸浆是因为纸钞价值远远高于纸浆,而人们将铜币熔铸成它物是因为铜币面额低于金属价值,故D项错误。

答案:C

7.(2014·韶关二模)《宋刑统》记载:“脯肉有毒曾经病人,有余者速焚之,违者杖九十……”依据材料可以得出的结论是( )

A.食材以肉类为主 B.重视食品安全

C.制裁强行买卖行为 D.食品中添加了有毒物

解析:根据材料信息,材料主要讲述了脯肉有毒使人致病,食品的所有者应当立刻焚毁所剩变质食品,违反规定的杖打九十;依据材料可以得出为杜绝有毒有害食品流入市场,国家在法律上做出了相应的规定,故B项正确;A、C、D三项在材料中不能体现,故A、C、D三项错误。

答案:B

8.(2014·揭阳二模)皇天后土,土地神在宋代以前是各个地域的保护神,地位崇高,城隍只是一个具体城池的保护神,但宋代之后土地神却成了城隍的下属。这一变化反映了( )

A.统治者对神祗利用的变化

B.宋代之前是农业社会,宋代之后是商业社会

C.商品经济发展,城市经济和文化功能增强

D.城市的政治、军事统治功能增强

解析:土地神、城隍神地位变化与统治者无关,故A项错误;中国古代是农业社会,故B项错误;材料反映了城隍神的地位提高,高出土地神,城隍是具体城池的保护神,结合宋代城市发展,可知其地位提高反映了商品经济发展,城市经济和文化功能增强,故C项正确;宋代以前城市主要是政治、军事统治功能,故D项错误。

答案:C

9.(2014·宝安期末)在汉语中“城市”是“城”与“市”的结合。在中国的历史上,“城”与“市”的关系经历了5个演变阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。其贯穿历史演变的原因主要是( )

A.古代中央集权制度的发展 B.坊市制度废除

C.商品经济的不断发展与繁荣 D.工业革命推动

解析:市是商品交换的地方,城的发展随市的发展而发展,故C项正确;中央集权制度与市的发展无关,故A项错误;坊市制度的废除只是在某个阶段影响城市的发展,而不是贯穿始终,故B项错误;本题讨论的是不同历史时期中国城市变革,基本与工业革命无关,故D项错误。

答案:C

10.(2014·梅州五华县质检)清前期《望江南百调》唱道:“扬州好,侨寓半官场,购买园亭宾亦主,经营盐、典仕而商,富贵不归乡。”材料反映了( )

A.仕商身份界限完全打破 B.地方商业均由官员经营

C.政府摒弃传统抑商政策 D.商业发展改变社会风气

解析:题干材料反映的是清代商人生活与思想变化,这种变化折射出的是清代商业发展对社会生活与习俗的影响,故D项正确;A项“完全打破”说法是错误的,故A项错误;B项“均由官员经营”说法与史实不符,故B项错误;C项“摒弃传统抑商政策”的说法是错误的,故C项错误。

答案:D

11.(2014·汕头二模)一个美国人曾发表文章抨击说“中国贸易是一种垄断贸易;广州,是一个帝国对外垄断贸易的港口;行商是地方的垄断者……”西方打破这一状况始于( )

A.16世纪初期 B.18世纪晚期

C.19世纪中期 D.20世纪初期

解析:晚清时期实行闭关锁国政策,只允许广州一地对外贸易,鸦片战争之后,列强通过南京条约开放五口通商,打破了广州垄断对外贸易的局面,故C项正确;A、B、D三项时间不符合,故A、B、D三项错误。

答案:C

12.(2014·汕头一模)1776年,亚当·斯密指出:“中国似乎长期处于静止状态,其财富也许在许久以前已完全达到法律制度所允许的限度,但若易以其他法制……可能比上述限度大得多。”对文中 “法律制度”的诠释不符合史实的是( )

A.包括僵化落后的土地制度 B.包括闭关锁国的对外政策

C.包括重农抑商的经济政策 D.包括国有形式的井田制度

解析:这里的“法律制度”是指封建的法律制度,亚当·斯密认为中国古代经济的发展所积累的财富很早就达到了封建法律制度所允许的范围,反过来就是中国法律制度阻碍了经济的发展。材料中僵化落后的土地制度、闭关锁国的对外政策、重农抑商的经济政策都是封建法律制度所规范的内容,故A、B、C三项正确,不符合题意;井田制是奴隶社会的土地国有制,不属于材料所提及的封建法律制度范畴,故D项错误,符合题意。

答案:D

二、非选择题(本大题共2小题,第13题26分,第14题26分,共52分)

13. 阅读下列材料:

材料一 (齐国)“太公……乃劝以女工之业……织作冰琦秀……之物,号为冠带衣履天下。”

——《汉书·地理志》

材料二 “今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。”

——(清)王应奎《柳南续笔》

材料三 “五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣矣。”

——《孟子·尽心上》

材料四 “明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东,皆习机业……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰唤代。无主者,黎明立桥以待。”

请回答:

(1)材料一中的“衣履天下”的纺织原料是什么?材料二发生了什么变化?结合材料分析变化的原因。(8分)

(2)根据材料一指出当时的一个纺织业中心城市,材料四的中心在哪里?为什么会有这种变化?(8分)

(3)比较材料三、材料四在经营方式上有何区别。这种变化说明了什么?(10分)

解析:第(1)题,根据材料一出处为汉朝,得出纺织的原料应为丝,并从材料二中提取信息可知为棉,并对二者的优劣加以比较得出答案。第(2)题,结合材料反映的齐国的有关史实分析出其首都临淄,结合所学答出清朝时的丝织业中心为苏州,联系经济中心的转移加以分析。第(3)题,从经营方式上加以比较,根据生产力和商品经济的发展概括出结论。

答案:(1)丝。(2分)棉。(2分)丝织品太贵重,往往为社会上层穿着,而棉布柔软保暖,结实耐用,物美价廉,适合各个阶层穿着。(4分)

(2)齐国的临淄。(2分)苏州。(2分)随着全国经济重心的南移,丝织业中心也发生了变化。(4分)

(3)材料三是农民的家庭副业形式,材料四是明朝中后期丝织业出现了雇佣关系。(6分)说明了生产力的进步和商品经济的发展程度大大提高。(4分)

14.明清时期,我国商品经济繁荣,全国形成了一些地域性商帮,其中著名的有晋商、徽商、广东商帮等。阅读下列材料:

材料一 以下是有关晋商的材料:

“山西人多商于外,十余岁辄从人学贸易,俟蓄积有资,始归纳妇。”“常氏一改‘学而优则仕’为‘学而优则商’,能数代集中优秀人才锐意经营商业,从而形成了一个具有相当文化的商人群体。”“塞上商贾,多宣化、大同、朔平三府人,甘劳瘁,耐风寒。晋商一反朝廷”“贵农贱商”的社会风气,树立“以商致财、用财守本”的思想观念。晋商认为应贵忠诚,鄙利己,奉博爱,举善事,如晋商范永斗由于“久著信义”而受到朝廷嘉奖被授予皇商资格。

晋商对商业情报和市场信息非常重视,综合分析后及时改变经营策略和筹划对策。“经营与票号共举,经贸与镖号同存”体现了配套经营的战略。到京城开饭馆,到四川贩夏布,到扬州贩淮盐,到长白山贩人参,到湖南贩茶叶,到蒙俄做边贸。

材料二 以下是有关广东商帮的一些材料:

广东商帮来源于“从学而来者,宦成而归者,权缗算以起家者,执艺事以自食其力者”,“外番各国夷人载货而来广,各投各行交易。”

他们在广州、佛山等中心市场设置批发商行经营业务,例如佛山原头街“卖京土布匹”;汾流大街卖苏杭美物、皮裘、颜料、马鞍、毡毯、各色洋布;与此同时,他们又将广东的货物贩运到外省或省内边远地区批发给当地中小商人。

广东商帮助海外商品在内地的流通,积累自己的财富之后将自己的生活形态放置于海外,并影响当地的商业形态,晋商与徽商他们经商的共同特点是注重与官府的关系,以一张特许权从事垄断性经营,成就发财之梦想。而后起之秀“广东商帮”则摒弃了前两者结托官府、单靠商业的缺陷,引进西方工商理念走上了开拓创新的实业之路,从而迅速崛起并闻名于世。

请回答:

(1)根据材料一,归纳晋商的特点。(10分)

(2)根据材料二,归纳广东商帮的特点。(8分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,概述我国明清时期商品经济发展的表现。(8分)

解析:第(1)题,晋商的特点从材料我们即可归纳得出正确答案,如积极进取、勤奋不怕吃苦、重视商业信誉、重视商业情报收集等。第(2)题,广东商帮特点从材料二即可归纳,如主要从事外贸、从事长途贩运、单纯从事商业、与政治联系较少等。第(3)题,要概述明清时期商品经济的特点,我们要有整体观,如商业流通发展、大量使用白银、商业资本活跃、出现商帮、出现全国性工商业市镇等。

答案:(1)特点:晋商具有积极的进取精神;具有强烈的商业意识;具有勤奋、不怕吃苦的精神;重视商业信誉;重视商业情报的收集;注重对经营策略的调整。(10分,答出5点即可)

(2)来源广泛,主要从事海外贸易;从事长途贩运贸易;与政治联系较少。(8分)

(3)商业流通发展,国内市场扩大;大量使用白银,商业资本日趋活跃;出现了全国性工商业市镇;出现了区域性商人群体。(8分)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势