【金版学案】2014-2015学年高中历史人教版必修二+单元过关检测卷:第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【金版学案】2014-2015学年高中历史人教版必修二+单元过关检测卷:第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-18 09:08:28 | ||

图片预览

文档简介

历史·必修2(人教版)

单元过关检测卷(三)

(考查范围:第四、五单元)

(测试时间:40分钟 评价分值:100分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

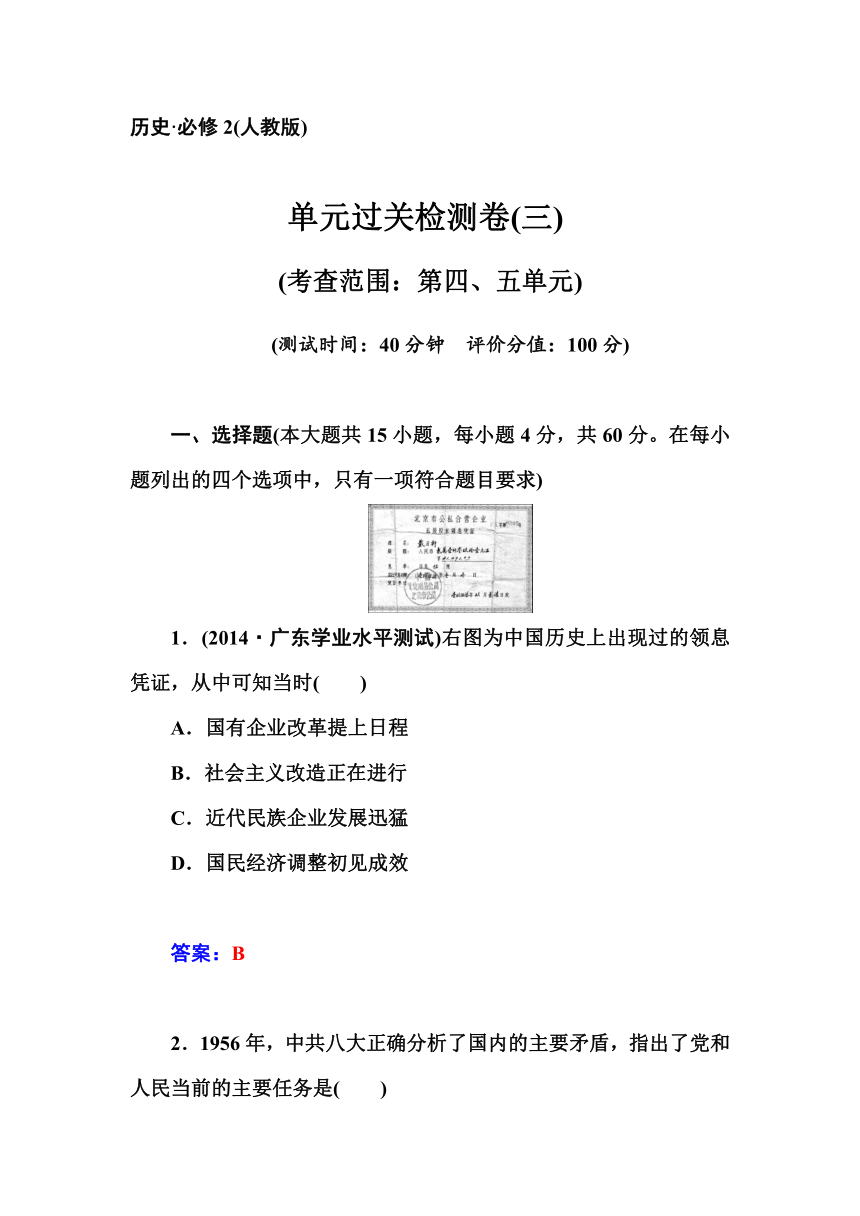

1.(2014·广东学业水平测试)右图为中国历史上出现过的领息凭证,从中可知当时( )

A.国有企业改革提上日程

B.社会主义改造正在进行

C.近代民族企业发展迅猛

D.国民经济调整初见成效

答案:B

2.1956年,中共八大正确分析了国内的主要矛盾,指出了党和人民当前的主要任务是( )

A.尽快从落后的农业国变为先进的工业国 B.多快好省地建设社会主义

C.以钢为纲,全面跃进 D.深化改革,扩大开放

答案:A

3.对于1956-1966年我国社会主义经济建设的特点,下列概括正确的是( )

A.顺利发展 B.严重倒退 C.停止不前 D.曲折前进

答案:D

4.“这一运动,首先从农村开始,小社并大社,自留地归集体,大搞公共食堂,广泛开展社会主义大协作。”“这一运动”是( )

A.土地革命 B.包产到户 C.人民公社化 D.社会主义改造

答案:C

5.新中国的经济建设方针带有显著的时代特色,下列属于“文化大革命”时期的是( )

A.“抓革命,促生产” B.“建立社会主义市场经济体制”

C.“以经济建设为中心” D.“调整,巩固,充实,提高”

答案:A

6.(2014·广东惠州模拟)1992年初,改革开放进入关键时期。其“关键”的含义不包括( )

A.东欧剧变,社会主义事业遭遇重大挫折 B.经济全球化加速发展要求中国融入世界

C.非公有制经济已占主导地位 D.国内针对要不要搞市场经济争论不休

答案:C

7.有人将辛亥革命后中国的某些变化戏称为“头上和脚上的变化”,从社会习俗的变迁的角度来看,主要反映的是( )

A.辛亥革命后,中山装的流行 B.辛亥革命后,剪辫易服和废止缠足

C.辛亥革命后,民主共和思想传播 D.辛亥革命后,国人办报再掀高潮

答案:B

8.清末中国交通运输方式开始呈现出近代化特征,具体表现是( )

①近代轮船运输业诞生 ②近代铁路运输业诞生

③民用航空事业拉开序幕 ④建立和发展了汽车工业

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②

答案:D

9.下列关于影视事业发展的表述,正确的是( )

A.《风云儿女》的首映成功,标志着中国电影事业的起步

B.《歌女红牡丹》拍摄成功,中国电影走向辉煌

C.中华人民共和国成立后,中国电影走向辉煌

D.1958年,上海电视台开始试验播出,标志着中国电视事业的诞生

答案:B

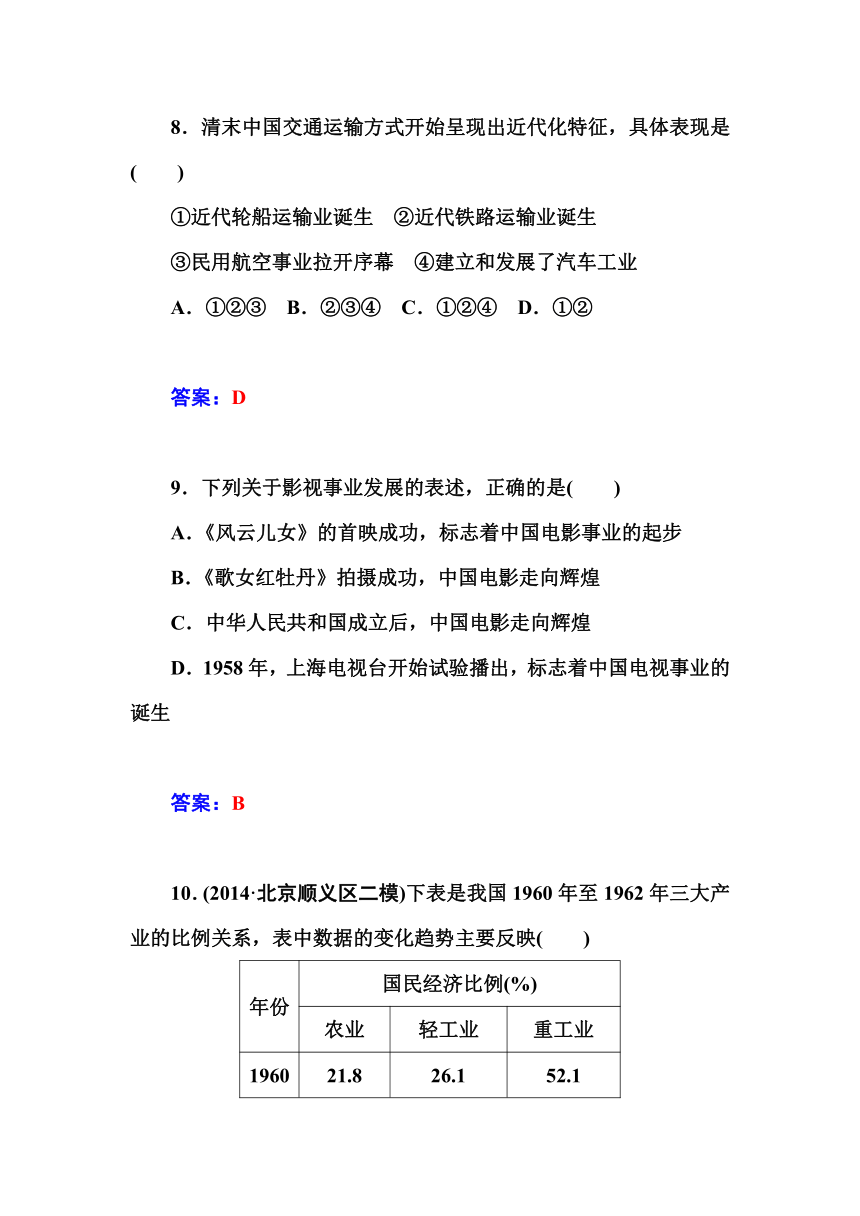

10.(2014·北京顺义区二模)下表是我国1960年至1962年三大产业的比例关系,表中数据的变化趋势主要反映( )

年份

国民经济比例(%)

农业

轻工业

重工业

1960

21.8

26.1

52.1

1962

33.6

30.3

36.1

A.初步形成了合理的工业布局 B.人民公社化运动的有效开展

C.新中国工业化建设严重受阻 D.调整后国民经济比例趋于合理

解析:本题考查图表分析能力。1960年,中共中央对国民经济实施“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,农业、轻工业和重工业占国民经济的比例得到有效调整,故D项正确。

答案:D

11.(改编题)老照片(右图)

拍摄于20世纪80年代初,石狮的服装市场吸引了全国各地的客户。这幅照片能够说明当时石狮地区( )

A.计划退场,确立市场体制

B.政策宽松,激发市场活力

C.先行先试,推进国企改革

D.大胆开放,设立经济特区

解析:本题考查理解分析能力。材料中石狮的服装市场属于个体商铺,“批零兼营”反映了十一届三中全会后,政策宽松,市场焕发活力的现象,故B项正确。

答案:B

12.(2014·天津和平区模拟)十一届三中全会以后,农村和城市经济体制改革的共同点有( )

①关键是改变所有制形式 ②克服分配上的平均主义

③改变单一集中的管理模式 ④极大地解放了生产力

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

解析:本题考查比较分析能力。结合所学知识可知农村经济改革并没有改变土地公有制,排除①,故选择D项。

答案:D

13.深圳是我国最早设立的经济特区,有人认为它具有“两个扇面”的作用。“两个扇面”是指( )

A.对外开放的扇面和对内改革的扇面 B.技术革新的扇面和对外交流的扇面

C.对外开放的扇面和对内辐射的扇面 D.管理革新的扇面和引进外资的扇面

解析:本题考查理解能力。深圳是我国对外开放的窗口,同时也借深圳的发展来带动内地的发展,故选C项。

答案:C

14.(2014·福建文综卷)旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A.西式服饰传入,生活方式完全西化 B.中华民国建立,人们思想观念变化

C.城市化进程中,女性开始引领时尚 D.旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

解析:本题考查理解分析能力。根据时间“20世纪二三十年代”可以判断中华民国建立推动人们审美观念变化,旗袍由宽松肥大演变到合身适体,故B项正确。A、C两项与史实不符,D项不是社会原因,故错误。

答案:B

15.袁昶在《乱中日记残稿》写道:“顺(天府)属州县中穷民,失车船店脚之利,而受铁路之害者,约四万余人。”材料反映铁路的修筑( )

A.阻碍当地经济发展 B.利于反抗外国侵略

C.促进社会经济转型 D.改变传统就业结构

解析:本题考查材料解读能力。材料“失车船店脚之利,而受铁路之害者,约四万余人”说明由于铁路修筑使四万人失业,从而说明传统就业格局被改变,故D项正确。

答案:D

二、非选择题(本大题共2大题,第16题21分,第17题19分,共40分)

16.(21分)新中国成立以来,下面三个时代反映了新中国经济发展的历程,它给中国人留下了深刻的记忆。阅读下列材料,回答问题。

材料一 20世纪50年代:新中国的第一……

20世纪50年代留给中国人的记忆是从无到有,众多的第一出现:第一批喷气式飞机,第一批解放牌汽车,第一个制造机床,第一座跨越天险的长江大桥,第一次修通开往青藏高原的公路……

材料二 20世纪80年代:变革的年代。

当时的流行语

1979年:时间就是金钱,效率就是生命

1980年:倒爷

1982年:下海

1984年:小平您好

1985年:教师节

1988年:科学技术是第一生产力

1989年:希望工程

(续表)

1980年郭培基与妻子刘桂仙在他们的小家中开办了北京首家私营饭店。两人只有一些桌子和椅子,且需要自己做饭。现年75岁的郭老先生说:“我们第一天用36元人民币买些蔬菜和鸭,然后赚到了大约50元。”

材料三 21世纪:迈开大步向前进。

中国曾长期实行高度集中的计划经济,把计划看成绝对的,束缚了生产力的发展。这场金融危机使我们看到,市场也不是万能的,一味地放任自由,势必引起经济秩序的混乱和社会分配的不公,最终受到惩罚。真正的市场化改革,绝不会把市场机制与国家宏观调控对立起来。

——温家宝在英国剑桥大学的演讲

问题:

(1)据材料一,概括20世纪50年代中期新中国经济发展的特点。(6分)

(2)材料二体现了20世纪80年代中国经济发生了哪些变革?(9分)

(3)依据材料三和所学知识,谈谈你对文中涉及的社会主义两种经济体制的认识。(6分)

解析:第(1)问结合图片以及工业成就进行分析;第(2)问从农村、城市经济体制改革以及对外开放等方面进行分析;第(3)问结合计划经济和市场经济的不同作用加以理解。

答案:(1)制定“一五”计划,集中主要力量优先发展重工业和交通运输业,东北成为重工业基地。(6分,每点2分)

(2)以经济建设为中心,农村从人民公社体制到实行家庭联产承包责任制;城市扩大企业自主权,从单一公有制经济发展为以公有制为主体的多种所有制经济,由直接管理到间接管理;实行对外开放,开辟经济特区和沿海开放城市等。(9分,每点3分)

(3)计划经济对恢复经济和奠定工业化基础发挥了巨大作用,但是后来束缚了经济的发展。社会主义市场经济不是放弃计划,而是把国家宏观调控与市场调节机制有机结合起来。(6分,每点3分)

17.(19分)时代不同,人们的消费观念也不同。阅读材料,回答问题。

材料一 奢则不孙(恭逊),俭则固(寒酸)。与其不孙也,宁固。

——《论语》

材料二 明朝后期“(暴富之家)男子服锦绮,女子饰金珠,是皆簪拟无涯,逾国家之禁也。”

——嘉靖《太康县志》

材料三 鸦片战争之后,崇尚洋货逐渐成为一种时尚,“消费品都要带个洋字”。民国初年,出现了倡导使用国货运动,“消费品都要带个华字”。

材料四 山东城镇居民“九五”时期消费结构表

年份

项目

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

消费支出构成(%)

100

100

100

100

100

食品支出

43.6

40.9

39.6

37.1

34.7

衣着支出

17.3

16.7

14.0

13.6

13.2

设备用品及服务

9.4

9.5

10.4

12.2

11.2

医疗保健支出

3.7

4.5

4.5

4.9

6.4

交通通信支出

4.8

5.5

6.2

6.0

7.1

娱乐文教用品及服务

10.0

11.2

12.8

13.3

14.2

居住支出

6.6

7.1

7.9

8.2

7.9

杂项商品及服务

4.6

4.6

4.6

4.7

5.3

问题:

(1)结合所学知识,概括材料一、材料二反映的不同消费观念。(2分)并指出材料二消费观念反映的社会现象。(3分)

(2)据材料三并结合所学知识分析近代中国出现“崇尚洋货”和“倡导国货”的原因。(6分)

(3)据材料四概括这一时期山东城镇居民消费观念的变化。(2分)并结合所学知识分析变化的原因。(3分)

(4)综上所述,你认为影响消费观念的因素有哪些?(3分)

解析:本题组以中国消费观的变化为主题,考查材料信息获取、综合分析能力。第(1)问的第一小问关键在于理解材料信息含义,第二小问要对商品经济发展的影响进行综合分析。第(2)问结合鸦片战争后西方对中国的冲击回答“崇尚洋货”的原因,结合民国初年的思想、政策等回答 “倡导国货”的原因。第(3)问根据表格信息对比、提炼消费观念的变化,回忆改革开放相关知识回答“原因”。第(4)问,经济发展水平、政府积极引导、文化传统、家庭收入等诸多因素都会影响消费观念。据此回答即可。

答案:(1)观念:材料一:提倡等级、崇尚节俭。材料二:逾越等级、追求奢侈生活。(2分)

现象:封建制度的衰落;商品经济的发展;市民阶层的扩大;重利奢靡的风气。(3分)

(2)崇尚洋货:西方列强入侵,洋货大量涌入;西方工业产品优势;工业文明冲击。(3分,答出三点即可得3分)

倡导国货:民族危机加深;实业救国思潮;民族工业发展;民国政府倡导;人民反帝爱国运动的推动。(3分,答出三点即可得3分)

(3)变化:由重温饱到重健康、舒适;由重物质到重文化、教育。(2分)

原因:改革开放深化;市场经济体制逐步建立;经济发展;科技进步;人们思想观念变化;城镇居民收入增加。(3分,答出三点即可得3分)

(4)经济水平、政府政策、社会风气、文化传统、居民收入等。(3分,答出三点即可得3分)

单元过关检测卷(三)

(考查范围:第四、五单元)

(测试时间:40分钟 评价分值:100分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2014·广东学业水平测试)右图为中国历史上出现过的领息凭证,从中可知当时( )

A.国有企业改革提上日程

B.社会主义改造正在进行

C.近代民族企业发展迅猛

D.国民经济调整初见成效

答案:B

2.1956年,中共八大正确分析了国内的主要矛盾,指出了党和人民当前的主要任务是( )

A.尽快从落后的农业国变为先进的工业国 B.多快好省地建设社会主义

C.以钢为纲,全面跃进 D.深化改革,扩大开放

答案:A

3.对于1956-1966年我国社会主义经济建设的特点,下列概括正确的是( )

A.顺利发展 B.严重倒退 C.停止不前 D.曲折前进

答案:D

4.“这一运动,首先从农村开始,小社并大社,自留地归集体,大搞公共食堂,广泛开展社会主义大协作。”“这一运动”是( )

A.土地革命 B.包产到户 C.人民公社化 D.社会主义改造

答案:C

5.新中国的经济建设方针带有显著的时代特色,下列属于“文化大革命”时期的是( )

A.“抓革命,促生产” B.“建立社会主义市场经济体制”

C.“以经济建设为中心” D.“调整,巩固,充实,提高”

答案:A

6.(2014·广东惠州模拟)1992年初,改革开放进入关键时期。其“关键”的含义不包括( )

A.东欧剧变,社会主义事业遭遇重大挫折 B.经济全球化加速发展要求中国融入世界

C.非公有制经济已占主导地位 D.国内针对要不要搞市场经济争论不休

答案:C

7.有人将辛亥革命后中国的某些变化戏称为“头上和脚上的变化”,从社会习俗的变迁的角度来看,主要反映的是( )

A.辛亥革命后,中山装的流行 B.辛亥革命后,剪辫易服和废止缠足

C.辛亥革命后,民主共和思想传播 D.辛亥革命后,国人办报再掀高潮

答案:B

8.清末中国交通运输方式开始呈现出近代化特征,具体表现是( )

①近代轮船运输业诞生 ②近代铁路运输业诞生

③民用航空事业拉开序幕 ④建立和发展了汽车工业

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②

答案:D

9.下列关于影视事业发展的表述,正确的是( )

A.《风云儿女》的首映成功,标志着中国电影事业的起步

B.《歌女红牡丹》拍摄成功,中国电影走向辉煌

C.中华人民共和国成立后,中国电影走向辉煌

D.1958年,上海电视台开始试验播出,标志着中国电视事业的诞生

答案:B

10.(2014·北京顺义区二模)下表是我国1960年至1962年三大产业的比例关系,表中数据的变化趋势主要反映( )

年份

国民经济比例(%)

农业

轻工业

重工业

1960

21.8

26.1

52.1

1962

33.6

30.3

36.1

A.初步形成了合理的工业布局 B.人民公社化运动的有效开展

C.新中国工业化建设严重受阻 D.调整后国民经济比例趋于合理

解析:本题考查图表分析能力。1960年,中共中央对国民经济实施“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,农业、轻工业和重工业占国民经济的比例得到有效调整,故D项正确。

答案:D

11.(改编题)老照片(右图)

拍摄于20世纪80年代初,石狮的服装市场吸引了全国各地的客户。这幅照片能够说明当时石狮地区( )

A.计划退场,确立市场体制

B.政策宽松,激发市场活力

C.先行先试,推进国企改革

D.大胆开放,设立经济特区

解析:本题考查理解分析能力。材料中石狮的服装市场属于个体商铺,“批零兼营”反映了十一届三中全会后,政策宽松,市场焕发活力的现象,故B项正确。

答案:B

12.(2014·天津和平区模拟)十一届三中全会以后,农村和城市经济体制改革的共同点有( )

①关键是改变所有制形式 ②克服分配上的平均主义

③改变单一集中的管理模式 ④极大地解放了生产力

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

解析:本题考查比较分析能力。结合所学知识可知农村经济改革并没有改变土地公有制,排除①,故选择D项。

答案:D

13.深圳是我国最早设立的经济特区,有人认为它具有“两个扇面”的作用。“两个扇面”是指( )

A.对外开放的扇面和对内改革的扇面 B.技术革新的扇面和对外交流的扇面

C.对外开放的扇面和对内辐射的扇面 D.管理革新的扇面和引进外资的扇面

解析:本题考查理解能力。深圳是我国对外开放的窗口,同时也借深圳的发展来带动内地的发展,故选C项。

答案:C

14.(2014·福建文综卷)旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A.西式服饰传入,生活方式完全西化 B.中华民国建立,人们思想观念变化

C.城市化进程中,女性开始引领时尚 D.旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

解析:本题考查理解分析能力。根据时间“20世纪二三十年代”可以判断中华民国建立推动人们审美观念变化,旗袍由宽松肥大演变到合身适体,故B项正确。A、C两项与史实不符,D项不是社会原因,故错误。

答案:B

15.袁昶在《乱中日记残稿》写道:“顺(天府)属州县中穷民,失车船店脚之利,而受铁路之害者,约四万余人。”材料反映铁路的修筑( )

A.阻碍当地经济发展 B.利于反抗外国侵略

C.促进社会经济转型 D.改变传统就业结构

解析:本题考查材料解读能力。材料“失车船店脚之利,而受铁路之害者,约四万余人”说明由于铁路修筑使四万人失业,从而说明传统就业格局被改变,故D项正确。

答案:D

二、非选择题(本大题共2大题,第16题21分,第17题19分,共40分)

16.(21分)新中国成立以来,下面三个时代反映了新中国经济发展的历程,它给中国人留下了深刻的记忆。阅读下列材料,回答问题。

材料一 20世纪50年代:新中国的第一……

20世纪50年代留给中国人的记忆是从无到有,众多的第一出现:第一批喷气式飞机,第一批解放牌汽车,第一个制造机床,第一座跨越天险的长江大桥,第一次修通开往青藏高原的公路……

材料二 20世纪80年代:变革的年代。

当时的流行语

1979年:时间就是金钱,效率就是生命

1980年:倒爷

1982年:下海

1984年:小平您好

1985年:教师节

1988年:科学技术是第一生产力

1989年:希望工程

(续表)

1980年郭培基与妻子刘桂仙在他们的小家中开办了北京首家私营饭店。两人只有一些桌子和椅子,且需要自己做饭。现年75岁的郭老先生说:“我们第一天用36元人民币买些蔬菜和鸭,然后赚到了大约50元。”

材料三 21世纪:迈开大步向前进。

中国曾长期实行高度集中的计划经济,把计划看成绝对的,束缚了生产力的发展。这场金融危机使我们看到,市场也不是万能的,一味地放任自由,势必引起经济秩序的混乱和社会分配的不公,最终受到惩罚。真正的市场化改革,绝不会把市场机制与国家宏观调控对立起来。

——温家宝在英国剑桥大学的演讲

问题:

(1)据材料一,概括20世纪50年代中期新中国经济发展的特点。(6分)

(2)材料二体现了20世纪80年代中国经济发生了哪些变革?(9分)

(3)依据材料三和所学知识,谈谈你对文中涉及的社会主义两种经济体制的认识。(6分)

解析:第(1)问结合图片以及工业成就进行分析;第(2)问从农村、城市经济体制改革以及对外开放等方面进行分析;第(3)问结合计划经济和市场经济的不同作用加以理解。

答案:(1)制定“一五”计划,集中主要力量优先发展重工业和交通运输业,东北成为重工业基地。(6分,每点2分)

(2)以经济建设为中心,农村从人民公社体制到实行家庭联产承包责任制;城市扩大企业自主权,从单一公有制经济发展为以公有制为主体的多种所有制经济,由直接管理到间接管理;实行对外开放,开辟经济特区和沿海开放城市等。(9分,每点3分)

(3)计划经济对恢复经济和奠定工业化基础发挥了巨大作用,但是后来束缚了经济的发展。社会主义市场经济不是放弃计划,而是把国家宏观调控与市场调节机制有机结合起来。(6分,每点3分)

17.(19分)时代不同,人们的消费观念也不同。阅读材料,回答问题。

材料一 奢则不孙(恭逊),俭则固(寒酸)。与其不孙也,宁固。

——《论语》

材料二 明朝后期“(暴富之家)男子服锦绮,女子饰金珠,是皆簪拟无涯,逾国家之禁也。”

——嘉靖《太康县志》

材料三 鸦片战争之后,崇尚洋货逐渐成为一种时尚,“消费品都要带个洋字”。民国初年,出现了倡导使用国货运动,“消费品都要带个华字”。

材料四 山东城镇居民“九五”时期消费结构表

年份

项目

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

消费支出构成(%)

100

100

100

100

100

食品支出

43.6

40.9

39.6

37.1

34.7

衣着支出

17.3

16.7

14.0

13.6

13.2

设备用品及服务

9.4

9.5

10.4

12.2

11.2

医疗保健支出

3.7

4.5

4.5

4.9

6.4

交通通信支出

4.8

5.5

6.2

6.0

7.1

娱乐文教用品及服务

10.0

11.2

12.8

13.3

14.2

居住支出

6.6

7.1

7.9

8.2

7.9

杂项商品及服务

4.6

4.6

4.6

4.7

5.3

问题:

(1)结合所学知识,概括材料一、材料二反映的不同消费观念。(2分)并指出材料二消费观念反映的社会现象。(3分)

(2)据材料三并结合所学知识分析近代中国出现“崇尚洋货”和“倡导国货”的原因。(6分)

(3)据材料四概括这一时期山东城镇居民消费观念的变化。(2分)并结合所学知识分析变化的原因。(3分)

(4)综上所述,你认为影响消费观念的因素有哪些?(3分)

解析:本题组以中国消费观的变化为主题,考查材料信息获取、综合分析能力。第(1)问的第一小问关键在于理解材料信息含义,第二小问要对商品经济发展的影响进行综合分析。第(2)问结合鸦片战争后西方对中国的冲击回答“崇尚洋货”的原因,结合民国初年的思想、政策等回答 “倡导国货”的原因。第(3)问根据表格信息对比、提炼消费观念的变化,回忆改革开放相关知识回答“原因”。第(4)问,经济发展水平、政府积极引导、文化传统、家庭收入等诸多因素都会影响消费观念。据此回答即可。

答案:(1)观念:材料一:提倡等级、崇尚节俭。材料二:逾越等级、追求奢侈生活。(2分)

现象:封建制度的衰落;商品经济的发展;市民阶层的扩大;重利奢靡的风气。(3分)

(2)崇尚洋货:西方列强入侵,洋货大量涌入;西方工业产品优势;工业文明冲击。(3分,答出三点即可得3分)

倡导国货:民族危机加深;实业救国思潮;民族工业发展;民国政府倡导;人民反帝爱国运动的推动。(3分,答出三点即可得3分)

(3)变化:由重温饱到重健康、舒适;由重物质到重文化、教育。(2分)

原因:改革开放深化;市场经济体制逐步建立;经济发展;科技进步;人们思想观念变化;城镇居民收入增加。(3分,答出三点即可得3分)

(4)经济水平、政府政策、社会风气、文化传统、居民收入等。(3分,答出三点即可得3分)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势