高中语文统编版必修下册12.《祝福》 课件(共73张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册12.《祝福》 课件(共73张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 112.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 17:03:38 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

“谁是凶手”系列之祥林嫂死亡事件

——《祝福》探究式学习

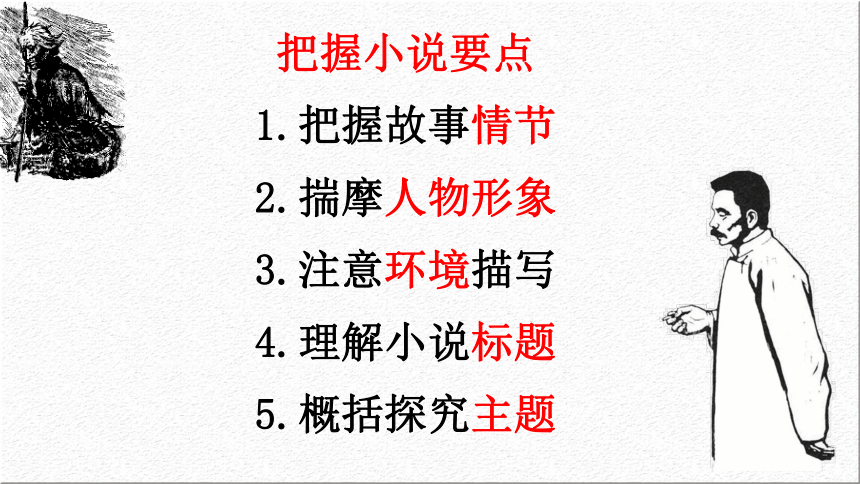

把握小说要点

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

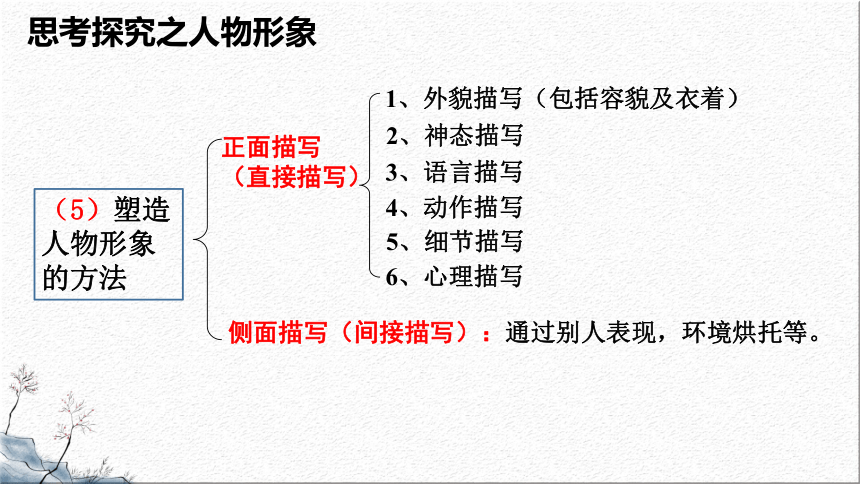

(5)塑造人物形象的方法

正面描写(直接描写)

侧面描写(间接描写):通过别人表现,环境烘托等。

1、外貌描写(包括容貌及衣着)

2、神态描写

3、语言描写

4、动作描写

5、细节描写

6、心理描写

思考探究之人物形象

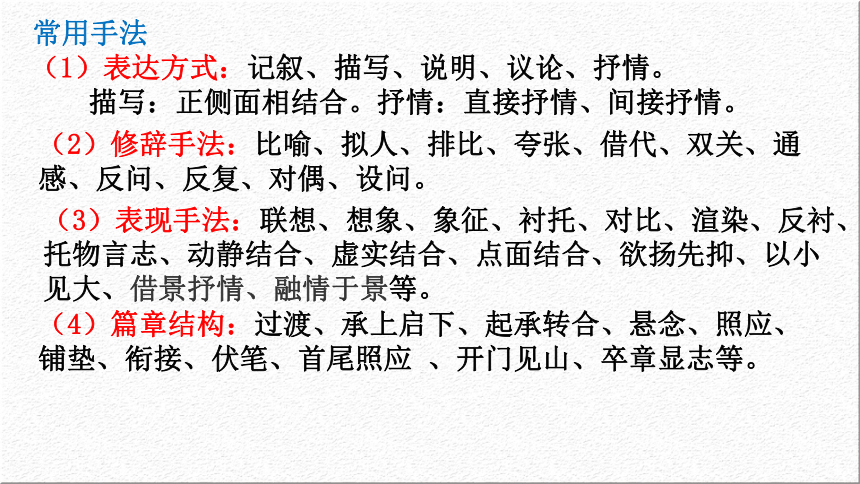

常用手法

(1)表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

描写:正侧面相结合。抒情:直接抒情、间接抒情。

(2)修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张、借代、双关、通感、反问、反复、对偶、设问。

(3)表现手法:联想、想象、象征、衬托、对比、渲染、反衬、托物言志、动静结合、虚实结合、点面结合、欲扬先抑、以小见大、借景抒情、融情于景等。

(4)篇章结构:过渡、承上启下、起承转合、悬念、照应、铺垫、衔接、伏笔、首尾照应 、开门见山、卒章显志等。

作者简介

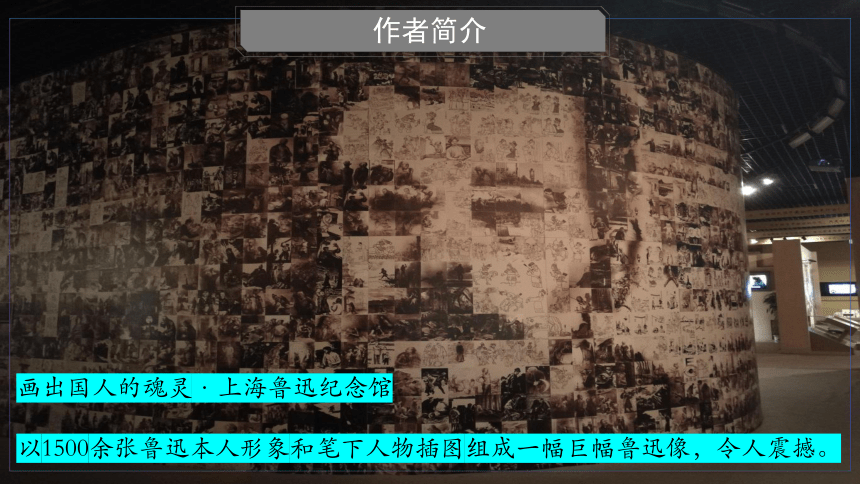

画出国人的魂灵·上海鲁迅纪念馆

以1500余张鲁迅本人形象和笔下人物插图组成一幅巨幅鲁迅像,令人震撼。

鲁迅(1881-1936)

原名 ,字 ,浙江绍兴人。中国现代伟大的 家、 家、 家,中国无产阶级文学的奠基人。

1918年,首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说 。

周树人

豫才

《狂人日记》

文学

思想

革命

作者简介

小 说 集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散 文 集:《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

散文诗集:《野草》

杂 文 集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》 《三闲集》《二心集》《而已集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

鲁迅作品集

作者简介

民族魂。——宋庆龄

鲁迅是我们的人。——胡适

鲁迅永远不会过时!——钱理群

鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。——毛泽东

作者简介

20世纪20年代,是中国新文化运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,帝制政权虽被推翻,但代之的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然压迫在人民的精神,特别是妇女。

在这种社会背景下,为深刻揭露封建思想文化的余毒,1924年鲁迅先生创作了这篇以妇女为题材的小说。

写作背景

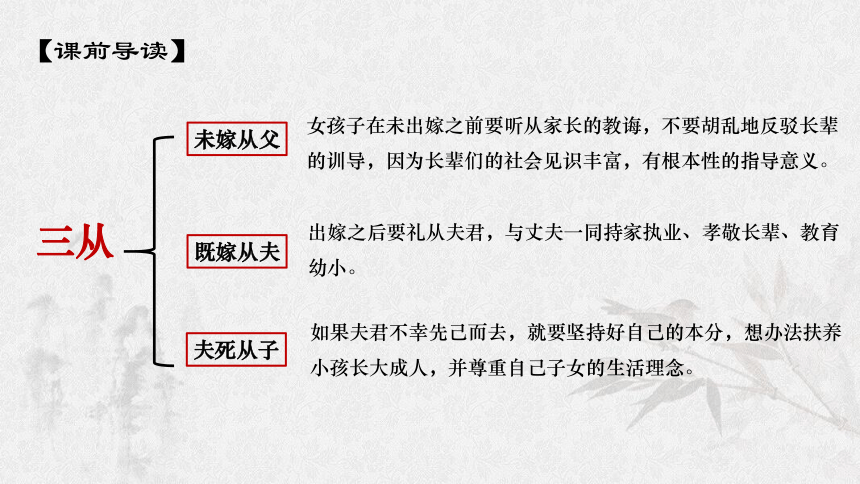

三从

未嫁从父

既嫁从夫

夫死从子

女孩子在未出嫁之前要听从家长的教诲,不要胡乱地反驳长辈的训导,因为长辈们的社会见识丰富,有根本性的指导意义。

出嫁之后要礼从夫君,与丈夫一同持家执业、孝敬长辈、教育幼小。

如果夫君不幸先己而去,就要坚持好自己的本分,想办法扶养小孩长大成人,并尊重自己子女的生活理念。

【课前导读】

四德

德

言

容

第一要紧是品德,能正身立本;

要有知识修养,言辞恰当,语言得体

即相貌,指出入要端庄稳重持礼,不要轻浮随便

工

即治家之道,治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节

【课前导读】

三纲

君为臣纲

父为子纲

君不正,臣投他国

父不慈,子奔他乡。子为父望,子不正,大义灭亲

夫为妻纲

夫不正,妻可改嫁。妻为夫助,妻不贤,夫则休之

【课前导读】

五常

忠

孝

悌

君臣之间有礼义之道,故应忠

父子之间有尊卑之序,故应孝

兄弟手足之间乃骨肉至亲,故应悌

忍

夫妻之间挚爱而又内外有别,故应忍

善

朋友之间有诚信之德,故应善

【课前导读】

解题

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求下年幸福。

“祝”:祷告。

任务一 :初读寻疑

简要概括小说内容

“我”在旧历年底回到故乡,见证了祥林嫂在祝福之时悲惨死去。

“谁是凶手”系列之祥林嫂死亡事件

——《祝福》探究式学习

临死前

角 度 文本内容 形象特点

五年前花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的。

她分明已经纯乎是一个乞丐了。

只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。

她那没有精采的眼睛忽然发光了。

我很悚然,一见她的眼钉着我的。

眼睛

外貌

肖像

变化

呆滞

一丝希望

祥林嫂遭受长期的打击与折磨,陷入极度悲哀,内心痛苦无法表露,她的精神已经完全麻木,风烛残年,濒临绝境。

死者分析——死者特征

脸:瘦削不堪,黄中带黑

头发:全白

眼睛:眼珠间或一轮

消尽了先前被爱的深色神态:麻木

临死前

物质上一无所有,精神完全枯竭,毫无寄托,从肉体到精神都垮掉了。

竹篮:破碗,空的

下端开了裂

分明已经纯乎

是一个乞丐了

“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的 ”

“那么,也就有地狱了 ”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的 ”

祥林嫂初登场的台词

灵魂拷问三连

“死了 ”我的心突然紧缩,几乎跳起来,脸上大约也变了色……

“什么时候死的 ”

“怎么死的 ”

震惊三连

是关心祥林嫂吗?还是担心自己间接造成让人死亡???

嫌疑人分析

?祥林嫂一登场就死了

倒叙手法

把事件的结局或事件中最突出的片段提到文章的开头来叙述,然后再按事件的发展顺序进行叙述。

并不是把整个事件都倒过来叙述,而是除了把某个部分提前外,其他仍是顺叙的方法。

作用:

产生悬念,引人入胜;让读者更关注过程,挖掘造成结果的各种因素

记叙的顺序

顺叙:按时间的先后顺序来叙述事情

作用:条理清楚,脉络分明,

倒叙:先写结果,再交待前面发生的事

作用:突出主题,造成悬念,吸引读者,使文章有波澜。

插叙:叙事时中断叙述,插入相关的另一件事。

作用:对情节起补充衬托作用,使情节更曲折,内容更充实。

补叙:在行文中用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代。若无补叙,就会影响故事的完整性。

作用:可以使故事内容更加完整。

平叙:同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。

作用:可以使故事发展的 头绪更加清楚,照应更加得体,

本文采取了倒叙的叙述方式,这样有什么表达效果呢?

结构上:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,吸引读者阅读兴趣(情节安排)

内容上:造成了浓厚的悲剧气氛,一边是鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛,一边是祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,二者形成强烈的对比,震撼人心,揭示了小说反封建的主题。(小说主题)

祝福景象和鲁四爷介绍

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和“我”的感受

倒

叙

顺序

序幕(1-2)

结局(3-33)

开端(34-53)

发展(54-65)

高潮(66-111)

尾声(112)

情节

内容

死亡地点/时间分析

1.具体位置

鲁镇东头河边一带

2.具体时间

十二月二十四日夜晚至二十六日夜晚之间

思考:为什么有人说祥林嫂死于春天?

死亡地点/时间分析

1.具体位置

鲁镇东头河边一带

3.自然环境特征

天色愈阴暗、满天飞雪、烟霭弥漫

2.具体时间

十二月二十四日夜晚至二十六日夜晚之间

4.社会环境特征

忙碌、热闹、乱糟糟、无聊、封建(等级森严)、迷信(盲目崇拜某种人物或邪门说法)、沉寂

思考:这段环境描写有何作用?

反

衬

楼下一个男人病得要死,那间隔壁的一家唱着留声机,对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹。

——鲁迅《而已集·小杂感》

死亡档案

死者情况分析

姓名:

性别:

年龄:

籍贯:

住址:

职业:

婚姻状况:

配偶:

子女:

其他亲属:

乞丐,无固定职业,曾为鲁家女工

女

四十上下

不是鲁镇人,可能是卫家山人

真实姓名不知,人称祥林嫂,大概姓卫

丧偶

卫祥林(第一任)

贺老六(第二任)

无固定住所,在鲁镇流浪,曾住卫家山和贺家墺

卫家婆婆、卫家小叔子、贺家大伯

2.基本信息

阿毛(与贺老六所生,已死)

形象赏析

用顺叙的方式简述祥林嫂的生活经历。

与祥林结婚

春上死了丈夫,冬初逃出婆家,经卫老婆子介绍到鲁四老爷家做工

新年才过,被婆婆卖到贺家墺改嫁贺老六,年底生下阿毛

丈夫得伤寒死去,春上四岁的阿毛被狼叼走,秋天又回到鲁镇鲁四老爷家做工

到土地庙捐了门槛,冬至祭祖时仍不让她拿酒杯

头发花白,记性尤其坏,不久就被打发出去,沦落为乞丐

在人们“祝福”时离开人世

年底柳妈建议她去捐门槛

死者情况分析

1.生前轨迹

鲁镇

卫家山

贺家墺

鲁镇

卫家山

祥林嫂的人生轨迹

十岁(?)被原生家庭卖作童养媳

希望过小日子——丧夫无子 (希望第1次破灭)

希望守寡——被婆婆卖 (希望第2次破灭)

出逃打工——被卫婆出卖、被婆婆抓回 (希望第3次破灭)

希望以死守节——寻死不成 (希望第4次破灭)

希望过小日子——丧夫丧子 (希望第5次破灭)

诉苦求安慰——被众人消遣、被众人烦厌、被众人嘲笑 (希望第6次破灭)

捐门槛——被四叔、四婶歧视(希望第7次破火)

向我询问 ——被我敷衍(希望第8次破灭))

“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的 ”

“那么,也就有地狱了 ”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的 ”

祥林嫂初登场的台词

灵魂拷问三连

嫌疑人分析

思考:“我”应该为祥林嫂的死负责吗?

面对祥林嫂的提问:

面对祥林嫂的追问:

听闻祥林嫂死后:

“我”是处于彷徨与迷惘之中的少数觉醒知识分子中的一员,“我” 虽然深刻同情祥林嫂,但却无力将她救出封建伦理困境,于是只能敷衍逃离,自我宽慰,这在一定意义上加速了祥林嫂的死亡。

悚然、惶急、踌躇

吃惊、胆怯,敷衍逃离后担心不安

惊惶——轻松——负疚——舒畅

7)“你是识字的,又是出门人,见识得多。我正要问你一件事”

为何强调“识字、见识多” 明明问了三个问题,为何一开始只说“问一件事”

10)“这里的人照例相信鬼····.·人何必增添末路的人的苦恼,一为她起见,不如说有罢。”

祥林嫂最后的问题(希望)

我善意地从祥林嫂角度思考问题给出回答,对祥林嫂而言意味着什么

祥林嫂想必已经用同样的问题问过很多鲁镇人了,但都获得了同样的回答。她期待从我这里获得不同于鲁镇人的答案。结果我善意地从祥林嫂角度思考问题,给出的回答恰恰和鲁镇人的回答是一样的,成为了压垮祥林嫂精神的最后一根稻草。

思考:鲁镇人照例都相信有鬼,祥林嫂为什么却怀疑世上是否有魂灵?她希望得到怎样的答案?

如果有鬼,虽能一家团圆,但却要被地狱的阎罗王锯开身子;如果无鬼,她可以摆脱“捐门槛”带来的心理压力和死亡恐惧,努力活下去,但是这样一来死后就无法与儿子和丈夫再见面。

死亡成了祥林嫂唯一的出路,但就算在死亡面前,她仍然无法挣脱封建礼教的枷锁,被所谓鬼神吓得连死也不敢。

家家都在祝福,祥林嫂却在这热闹声中撕裂挣扎,一边期盼死亡,一边又无尽恐慌,悲惨到了极点。

死者分析——死者特征

p34脸:脸色青黄,两颊是却还是红的

眼睛:顺着眼

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

精神变化

健康、勤快、对生活充满希望的青年妇女 旺盛的生命力和内心世界的明净

p36 口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了。

死者分析——死者特征

p66脸:脸色青黄,两颊消失了血色

p66眼睛:顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那么精神

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

(2)再到鲁镇

精神受到严重打击,内心极度悲伤,脸色和眼光表明她已经失去了精神力量,近乎麻木

p68 抬起她没有神采的眼睛来

p71 死尸似的脸上又整日没有笑影

p77 只是直着眼睛,和大家讲她自己日夜不忘的故事

死者分析——死者特征

p102 神气很舒畅,眼光也分外有神

p100 她脸上就显出恐怖的神色来

p102两眼上便都围着大黑圈

p102 她像是受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台只是失神的站着。·.....不但眼睛窃陷下去,连精神也更不济了。而且很胆怯······总惴惴的······呆坐着,直是一个木偶人。不半年,头发也花白起来了,记性尤其坏。

鲁迅以冷峻的笔法白描出了一个人的精神状态是如何一步步走向崩溃并体现在外表上的。祥林嫂是先精神死亡,再肉体死亡的。

女人是如何被摧毁的

一个没有春天的女人

春天没了丈夫;

开春时被迫改嫁;

春天快完时,阿毛被狼吃;

迎春之际,死在祝福声里。

鲁四婶

嫌疑人分析

柳妈

卫婆婆

鲁镇的看客们

鲁四爷

“我”

分析嫌疑人的行为给祥林嫂带来了怎样的伤害?

反

衬

楼下一个男人病得要死,那间隔壁的一家唱着留声机,对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹。

——鲁迅《而已集·小杂感》

嫌疑人分析

卫婆婆

思考:在当时,节烈对女子是非常重要的,祥林嫂的婆婆为什么反倒要逼她嫁人?

据节烈为本,将所有活着的女子,分类起来,大约不外三种:一种是已经守节,应该表彰的人(烈者非死不可,所以除出);一种是不节烈的人;一种是尚未出嫁,或丈夫还在,又未遇见强暴,节烈与否未可知的人。第一种已经很好,正蒙表彰,不必说了。第二种已经不好,中国从来不许忏悔,女子做事一错,补过无及,只好任其羞杀,也不值得说了。……假如第三种的人,虽然立志极高,万一丈夫长寿,天下太平,他便只好饮恨吞声,做一世次等的人物。

——鲁迅《我之节烈观》

专制、自私、虚伪,只把祥林嫂当成换来香火的商品,剥削了她的人权。

嫌疑人分析

鲁四爷

上工之后的两三天,主人们就觉得她手脚已没有先前一样灵活,记性也坏得多,死尸似的脸上又整日没有笑影,四婶的口气上,已颇有些不满了。当她初到的时候,四叔虽然照例皱过眉,但鉴于向来雇用女工之难,也就并不大反对,只是暗暗地告诫四婶说,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀时候可用不着她沾手,一切饭菜,只好自己做,否则,不干不净,祖宗是不吃的。(71)

四叔皱了皱眉,四婶已经知道了他意思,是在讨厌她是一个寡妇。(34)

思考:鲁四爷最终为什么将祥林嫂赶出去?

嫌疑人分析

鲁四爷

她像是受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台,只是失神的站着。直到四叔上香的时候,教她走开,她才走开。这一回她的变化非常大,第二天,不但眼睛窈陷下去,连精神也更不济了。而且很胆怯,不独怕暗夜,怕黑影,即使看见人,虽是自己的主人,也总惴惴的,有如在白天出穴游行的小鼠;否则呆坐着,直是一个木偶人。不半年,头发也花白起来了,记性尤其坏,甚而至于常常忘却了去掏米。(107-109)

只有四叔且走而且高声说:“不早不迟,偏偏要在这时候——这就可见是一个谬种!”(19)

思考:鲁四爷最终为什么将祥林嫂赶出去?

极端虚伪、冷酷无情、自私自利、专制,剥夺了祥林嫂的生存权。

嫌疑人分析

柳妈

思考:柳妈是好人还是坏人?

然而柳妈是善女人,吃素,不杀生的,只肯洗器皿。(88)

愚昧的好人,让祥林嫂陷入对死亡的恐惧中。

“祥林嫂,你实在不合算。”柳妈诡秘的说。“再一强,或者索性撞一个死,就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,倒落了一件大罪名。你想,你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。我想,这真是……。”

她脸上就显出恐怖的神色来,这是在山村里所未曾知道的。

“我想,你不如及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛,当作你的替身,给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名,免得死了去受苦。”(99-101)

嫌疑人分析

鲁镇的看客们

这故事倒颇有效,男人听到这里,往往敛起笑容,没趣的走了开去;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。(79)

她久已不和人们交口,因为阿毛的故事是早被大家厌弃了的;但自从和柳妈谈了天,似乎又即传扬开去,许多人都发生了新趣味,又来逗她说话了。至于题目,那自然是换了一个新样,专在她额上的伤疤。(103)

思考:听到阿毛被吃的故事和祥林嫂反抗的故事后,看客们的反应有何不同?为什么?

虚伪、麻木,对祥林嫂进行精神折磨。

嫌疑人分析

柳妈

卫婆婆

鲁镇的看客们

鲁四爷

“我”

剥削人权

剥削生存权

精神折磨

死亡恐惧

无力拯救

谁把祥林嫂推向了死亡 人物 行为 价值观 情感

原生家庭 卖女儿 女儿是劳力、商品 无真感情,可能为了给儿子娶媳妇而卖了女儿

婆婆 卖媳妇 媳妇是劳力、商品 无真感情,可能卖了女儿才给大儿子娶到童养媳

卫老婆子 先帮助、后出卖 女工是商品 无真感情,不同情也不加害

柳妈等 八卦 不幸之人是消遣品 无真感情,有同情有厌烦

鲁四婶 使用祥林嫂 女工是劳力 无真感情,同情转不满(工作上)

鲁四叔 歧视祥林嫂 不幸之人是谬种 从无好感但未压迫

我 同情祥林嫂 不幸之人是不安的种子 同情但因无力拯救而想回避

鲁镇人是有意要整死祥林嫂吗

说他们哪一个罪大恶极,又说不上来,但却正是鲁镇的每一个人,将她一步步推向了死亡。更恐怖的是,即使祥林嫂死了,这些人也毫不在意没人关心她为何死,更不用提反思自己了。

鲁镇人为何会无视祥林嫂的死

因为他们自己也在艰难谋生

因为那个年代“穷死”的乞否实在太多太多了,

还因为在他们看来祥林嫂的遭遇不过是中国农村千百年来重复了无数次的“常态”。

情境任务:请同学们细读文章,分小组讨论,依据文本内容完成祥林嫂死亡事件刑侦报告。

祥林嫂死亡事件刑侦报告 死者情况

死亡地点

死亡时间

嫌疑人情况

结案报告

任务二 :细读探疑

思考:祥林嫂究竟是一个怎样的人呢?文中有三次对祥林嫂的各类描写,请你找出相关描写,分析祥林嫂的形象特点,并体会这些描写的作用。

(1)初到鲁镇

(2)再到鲁镇

(3)临死前

(1)初到鲁镇

角 度 文本内容 形象特点

外貌

眼睛

试工期

聘用期

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪大约二十六七,脸色青黄,但两颊还是红的。

顺着眼。

整天做,似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子。

做工不懈,食物不论,力气不惜,比勤快的男人还勤快,彻夜煮福礼,全是一人担当。

新寡、年轻、朴实

善良温顺

勤劳朴实

要求极低

遭遇可怜

然而她反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了。

肖像

表现

变化

(2)再到鲁镇

角 度 文本内容 形象特点

肖像 外貌

眼睛 头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

又只是顺了眼

顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

抬起她那没有神采的眼睛来

她全不理会那些事,只是直着眼睛

她张着口怔怔地站着,直着眼睛看着他们

她单是一瞥他们,并不回答一句话

立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花

两眼上便都围着大黑圈

总是瞪着眼睛,不说一句话

神气很舒畅,眼光也分外有神

第二天,不但眼睛窈陷下去,连精神也更不济了

重燃希望

彻底击垮

悲凉麻木

悲伤痛苦

精神麻木

表明她又一次当了寡妇,而所穿的衣服不变,说明生活更为贫困,精神上则受到了更大的打击,健康状况不如从前。人生遭受惨重打击,内心痛苦而又难以表达 。

(2)再到鲁镇

角 度 文本内容 形象特点

肖像 外貌

眼睛 头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

抬起她那没有神采的眼睛来

她全不理会那些事,只是直着眼睛

她张着口怔怔地站着,直着眼睛看着他们

她单是一瞥他们,并不回答一句话

立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花

两眼上便都围着大黑圈

总是瞪着眼睛,不说一句话

神气很舒畅,眼光也分外有神

第二天,不但眼睛窈陷下去,连精神也更不济了

重燃希望

彻底击垮

悲凉麻木

悲伤痛苦

精神麻木

表明祥林嫂又一次当了寡妇,而所穿的衣服不变,说明生活更为贫困,精神上则受到了更大的打击,健康状况不如从前。

角 度 文本内容 形象特点

变化 手脚没有先前一样灵活,记性也坏得多,死尸似的脸上又整日没有笑影。

胆怯怕人;呆坐着,像木偶;发也花白起来了,记性尤其坏;被四婶打发走了。

表现

祥林嫂遭受惨重打击,内心痛苦而又难以表达。

(1)外貌特征

脸色 两颊 眼睛 头发衣着饰物 精神状态

初到鲁镇

再到鲁镇

临 死 前

青黄

红的

顺着眼

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望

青黄

血色消失

顺着眼,有泪痕,无神

花白;白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,圆篮

走投无路,对生活失去了希望

瘦削不堪黄中带黑

消尽悲哀神色

木刻

瞪着,眼珠间或一轮

全白;破竹篮,空的破碗,破竹竿

对生活已经绝望

(2)性格特征

根据了解的信息锁定死者性格关键词,方块颜色(性格色彩)和面积(性格因素占比)可根据实际情况调整。

(2)性格特征

语言:

与我对话灵魂有无——

封建迷信

对四婶讲阿毛——

痛苦、自责

对大家讲阿毛——

麻木、空虚

与柳妈的对话——

恐惧

(2)性格特征

动作:

反对再嫁——逃、撞

怕被分身——捐(门槛)

怀疑灵魂——问

勤劳

劳作——淘米、扫尘、洗地、杀鸡、宰鹅……

顽强

迷信

老实

贤惠能干

母爱泛滥

悲天悯人

有反抗精神

封建迷信

懦弱

谨小慎微

敏感

吃苦耐劳

粗心

积极乐观

麻木

顺从

脆弱

热情开朗

孤独

重感情

有恒心

刚烈

忧郁

淳朴

善良

没有主见

讨好型人格

灾难症候群

啰嗦

怕生

自卑

认命

节俭

安分守己

贞洁

顽强

独立

木讷

保守

孝顺

斯德哥尔摩症

找出最典型的性格特征

老实

贤惠能干

母爱泛滥

悲天悯人

有反抗精神

封建迷信

懦弱

谨小慎微

敏感

吃苦耐劳

粗心

积极乐观

麻木

顺从

脆弱

热情开朗

孤独

重感情

有恒心

刚烈

忧郁

淳朴

善良

没有主见

讨好型人格

灾难症候群

啰嗦

怕生

自卑

认命

节俭

安分守己

贞洁

顽强

独立

木讷

保守

孝顺

斯德哥尔摩症

从人物的身份地位和主要经历来找人物的典型性格

(2)性格特征

庸众中的一员

吃苦耐劳

贤惠能干

淳朴善良

封建迷信

顽强

懦弱顺从

有反抗精神

思考:祥林嫂对不幸的命运抗争过吗 你怎样理解她的抗争行为?

逃:山中出逃,鲁镇做工

撞:改嫁中的“出格”行为

捐:倾其所有,洗刷“污秽”

抗争表现:

祥林嫂的抗争本身就是矛盾的,她的反抗恰恰说明了她对封建礼教的顺从,她反抗得越是厉害,就越证明了封建礼教对她的毒害之深。她并不是反抗迫害她的人,而是想通过反抗得到别人的认可和接纳。

雪崩时,没有一片雪花觉得自己有责任。

——斯坦尼斯洛(波兰)

雪崩时,没有一片雪花是无辜的。

封建礼教

迷信鬼神

金钱利益

个人私欲

祥林嫂

贺家墺

鲁镇

卫家山

鲁镇、卫家山和贺家墺成了围困祥林嫂一生的高墙,而封建礼教、迷信鬼神、金钱利益和个人私欲编织的重重精神圈套则将她裹胁至死。

结 案

探究:鲁迅先生为何写作这篇小说?

任务二 :细读探疑

背景回顾:《祝福》写于1924年,当时鲁迅曾以极大的热情呼唤辛亥革命,但不久就失望了。他发现帝权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会并未被彻底摧毁。宗法观念,封建礼教仍然压在人民头上。他不免发生怀疑,感到失望,正如他在《彷徨》前面题辞:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

探究:鲁迅先生为何写作这篇小说?

任务二 :细读探疑

1.通过祥林嫂的不幸遭遇,批判了封建礼教的荒谬与虚伪,揭露了其“吃人”的本质。

2.展现了启蒙主义知识分子的迷惘与彷徨,表达了对其的批判和劝谕,也借以反思自省。

我们追悼了过去的人,还要发愿:要自己和别人,都纯洁聪明勇猛向上,要除去虚伪的脸谱,要除去世上害己害人的昏迷和强暴。

我们追悼了过去的人,还要发愿:要除去于人生毫无意义的苦痛,要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。

我们还要发愿:要人类都受正当的幸福。

——鲁迅《我之节烈观》

“谁是凶手”系列之祥林嫂死亡事件

——《祝福》探究式学习

把握小说要点

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

(5)塑造人物形象的方法

正面描写(直接描写)

侧面描写(间接描写):通过别人表现,环境烘托等。

1、外貌描写(包括容貌及衣着)

2、神态描写

3、语言描写

4、动作描写

5、细节描写

6、心理描写

思考探究之人物形象

常用手法

(1)表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

描写:正侧面相结合。抒情:直接抒情、间接抒情。

(2)修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张、借代、双关、通感、反问、反复、对偶、设问。

(3)表现手法:联想、想象、象征、衬托、对比、渲染、反衬、托物言志、动静结合、虚实结合、点面结合、欲扬先抑、以小见大、借景抒情、融情于景等。

(4)篇章结构:过渡、承上启下、起承转合、悬念、照应、铺垫、衔接、伏笔、首尾照应 、开门见山、卒章显志等。

作者简介

画出国人的魂灵·上海鲁迅纪念馆

以1500余张鲁迅本人形象和笔下人物插图组成一幅巨幅鲁迅像,令人震撼。

鲁迅(1881-1936)

原名 ,字 ,浙江绍兴人。中国现代伟大的 家、 家、 家,中国无产阶级文学的奠基人。

1918年,首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说 。

周树人

豫才

《狂人日记》

文学

思想

革命

作者简介

小 说 集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散 文 集:《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

散文诗集:《野草》

杂 文 集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》 《三闲集》《二心集》《而已集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

鲁迅作品集

作者简介

民族魂。——宋庆龄

鲁迅是我们的人。——胡适

鲁迅永远不会过时!——钱理群

鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。——毛泽东

作者简介

20世纪20年代,是中国新文化运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,帝制政权虽被推翻,但代之的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然压迫在人民的精神,特别是妇女。

在这种社会背景下,为深刻揭露封建思想文化的余毒,1924年鲁迅先生创作了这篇以妇女为题材的小说。

写作背景

三从

未嫁从父

既嫁从夫

夫死从子

女孩子在未出嫁之前要听从家长的教诲,不要胡乱地反驳长辈的训导,因为长辈们的社会见识丰富,有根本性的指导意义。

出嫁之后要礼从夫君,与丈夫一同持家执业、孝敬长辈、教育幼小。

如果夫君不幸先己而去,就要坚持好自己的本分,想办法扶养小孩长大成人,并尊重自己子女的生活理念。

【课前导读】

四德

德

言

容

第一要紧是品德,能正身立本;

要有知识修养,言辞恰当,语言得体

即相貌,指出入要端庄稳重持礼,不要轻浮随便

工

即治家之道,治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节

【课前导读】

三纲

君为臣纲

父为子纲

君不正,臣投他国

父不慈,子奔他乡。子为父望,子不正,大义灭亲

夫为妻纲

夫不正,妻可改嫁。妻为夫助,妻不贤,夫则休之

【课前导读】

五常

忠

孝

悌

君臣之间有礼义之道,故应忠

父子之间有尊卑之序,故应孝

兄弟手足之间乃骨肉至亲,故应悌

忍

夫妻之间挚爱而又内外有别,故应忍

善

朋友之间有诚信之德,故应善

【课前导读】

解题

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求下年幸福。

“祝”:祷告。

任务一 :初读寻疑

简要概括小说内容

“我”在旧历年底回到故乡,见证了祥林嫂在祝福之时悲惨死去。

“谁是凶手”系列之祥林嫂死亡事件

——《祝福》探究式学习

临死前

角 度 文本内容 形象特点

五年前花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的。

她分明已经纯乎是一个乞丐了。

只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。

她那没有精采的眼睛忽然发光了。

我很悚然,一见她的眼钉着我的。

眼睛

外貌

肖像

变化

呆滞

一丝希望

祥林嫂遭受长期的打击与折磨,陷入极度悲哀,内心痛苦无法表露,她的精神已经完全麻木,风烛残年,濒临绝境。

死者分析——死者特征

脸:瘦削不堪,黄中带黑

头发:全白

眼睛:眼珠间或一轮

消尽了先前被爱的深色神态:麻木

临死前

物质上一无所有,精神完全枯竭,毫无寄托,从肉体到精神都垮掉了。

竹篮:破碗,空的

下端开了裂

分明已经纯乎

是一个乞丐了

“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的 ”

“那么,也就有地狱了 ”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的 ”

祥林嫂初登场的台词

灵魂拷问三连

“死了 ”我的心突然紧缩,几乎跳起来,脸上大约也变了色……

“什么时候死的 ”

“怎么死的 ”

震惊三连

是关心祥林嫂吗?还是担心自己间接造成让人死亡???

嫌疑人分析

?祥林嫂一登场就死了

倒叙手法

把事件的结局或事件中最突出的片段提到文章的开头来叙述,然后再按事件的发展顺序进行叙述。

并不是把整个事件都倒过来叙述,而是除了把某个部分提前外,其他仍是顺叙的方法。

作用:

产生悬念,引人入胜;让读者更关注过程,挖掘造成结果的各种因素

记叙的顺序

顺叙:按时间的先后顺序来叙述事情

作用:条理清楚,脉络分明,

倒叙:先写结果,再交待前面发生的事

作用:突出主题,造成悬念,吸引读者,使文章有波澜。

插叙:叙事时中断叙述,插入相关的另一件事。

作用:对情节起补充衬托作用,使情节更曲折,内容更充实。

补叙:在行文中用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代。若无补叙,就会影响故事的完整性。

作用:可以使故事内容更加完整。

平叙:同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。

作用:可以使故事发展的 头绪更加清楚,照应更加得体,

本文采取了倒叙的叙述方式,这样有什么表达效果呢?

结构上:把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,吸引读者阅读兴趣(情节安排)

内容上:造成了浓厚的悲剧气氛,一边是鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛,一边是祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,二者形成强烈的对比,震撼人心,揭示了小说反封建的主题。(小说主题)

祝福景象和鲁四爷介绍

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和“我”的感受

倒

叙

顺序

序幕(1-2)

结局(3-33)

开端(34-53)

发展(54-65)

高潮(66-111)

尾声(112)

情节

内容

死亡地点/时间分析

1.具体位置

鲁镇东头河边一带

2.具体时间

十二月二十四日夜晚至二十六日夜晚之间

思考:为什么有人说祥林嫂死于春天?

死亡地点/时间分析

1.具体位置

鲁镇东头河边一带

3.自然环境特征

天色愈阴暗、满天飞雪、烟霭弥漫

2.具体时间

十二月二十四日夜晚至二十六日夜晚之间

4.社会环境特征

忙碌、热闹、乱糟糟、无聊、封建(等级森严)、迷信(盲目崇拜某种人物或邪门说法)、沉寂

思考:这段环境描写有何作用?

反

衬

楼下一个男人病得要死,那间隔壁的一家唱着留声机,对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹。

——鲁迅《而已集·小杂感》

死亡档案

死者情况分析

姓名:

性别:

年龄:

籍贯:

住址:

职业:

婚姻状况:

配偶:

子女:

其他亲属:

乞丐,无固定职业,曾为鲁家女工

女

四十上下

不是鲁镇人,可能是卫家山人

真实姓名不知,人称祥林嫂,大概姓卫

丧偶

卫祥林(第一任)

贺老六(第二任)

无固定住所,在鲁镇流浪,曾住卫家山和贺家墺

卫家婆婆、卫家小叔子、贺家大伯

2.基本信息

阿毛(与贺老六所生,已死)

形象赏析

用顺叙的方式简述祥林嫂的生活经历。

与祥林结婚

春上死了丈夫,冬初逃出婆家,经卫老婆子介绍到鲁四老爷家做工

新年才过,被婆婆卖到贺家墺改嫁贺老六,年底生下阿毛

丈夫得伤寒死去,春上四岁的阿毛被狼叼走,秋天又回到鲁镇鲁四老爷家做工

到土地庙捐了门槛,冬至祭祖时仍不让她拿酒杯

头发花白,记性尤其坏,不久就被打发出去,沦落为乞丐

在人们“祝福”时离开人世

年底柳妈建议她去捐门槛

死者情况分析

1.生前轨迹

鲁镇

卫家山

贺家墺

鲁镇

卫家山

祥林嫂的人生轨迹

十岁(?)被原生家庭卖作童养媳

希望过小日子——丧夫无子 (希望第1次破灭)

希望守寡——被婆婆卖 (希望第2次破灭)

出逃打工——被卫婆出卖、被婆婆抓回 (希望第3次破灭)

希望以死守节——寻死不成 (希望第4次破灭)

希望过小日子——丧夫丧子 (希望第5次破灭)

诉苦求安慰——被众人消遣、被众人烦厌、被众人嘲笑 (希望第6次破灭)

捐门槛——被四叔、四婶歧视(希望第7次破火)

向我询问 ——被我敷衍(希望第8次破灭))

“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的 ”

“那么,也就有地狱了 ”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的 ”

祥林嫂初登场的台词

灵魂拷问三连

嫌疑人分析

思考:“我”应该为祥林嫂的死负责吗?

面对祥林嫂的提问:

面对祥林嫂的追问:

听闻祥林嫂死后:

“我”是处于彷徨与迷惘之中的少数觉醒知识分子中的一员,“我” 虽然深刻同情祥林嫂,但却无力将她救出封建伦理困境,于是只能敷衍逃离,自我宽慰,这在一定意义上加速了祥林嫂的死亡。

悚然、惶急、踌躇

吃惊、胆怯,敷衍逃离后担心不安

惊惶——轻松——负疚——舒畅

7)“你是识字的,又是出门人,见识得多。我正要问你一件事”

为何强调“识字、见识多” 明明问了三个问题,为何一开始只说“问一件事”

10)“这里的人照例相信鬼····.·人何必增添末路的人的苦恼,一为她起见,不如说有罢。”

祥林嫂最后的问题(希望)

我善意地从祥林嫂角度思考问题给出回答,对祥林嫂而言意味着什么

祥林嫂想必已经用同样的问题问过很多鲁镇人了,但都获得了同样的回答。她期待从我这里获得不同于鲁镇人的答案。结果我善意地从祥林嫂角度思考问题,给出的回答恰恰和鲁镇人的回答是一样的,成为了压垮祥林嫂精神的最后一根稻草。

思考:鲁镇人照例都相信有鬼,祥林嫂为什么却怀疑世上是否有魂灵?她希望得到怎样的答案?

如果有鬼,虽能一家团圆,但却要被地狱的阎罗王锯开身子;如果无鬼,她可以摆脱“捐门槛”带来的心理压力和死亡恐惧,努力活下去,但是这样一来死后就无法与儿子和丈夫再见面。

死亡成了祥林嫂唯一的出路,但就算在死亡面前,她仍然无法挣脱封建礼教的枷锁,被所谓鬼神吓得连死也不敢。

家家都在祝福,祥林嫂却在这热闹声中撕裂挣扎,一边期盼死亡,一边又无尽恐慌,悲惨到了极点。

死者分析——死者特征

p34脸:脸色青黄,两颊是却还是红的

眼睛:顺着眼

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

精神变化

健康、勤快、对生活充满希望的青年妇女 旺盛的生命力和内心世界的明净

p36 口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了。

死者分析——死者特征

p66脸:脸色青黄,两颊消失了血色

p66眼睛:顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那么精神

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

(2)再到鲁镇

精神受到严重打击,内心极度悲伤,脸色和眼光表明她已经失去了精神力量,近乎麻木

p68 抬起她没有神采的眼睛来

p71 死尸似的脸上又整日没有笑影

p77 只是直着眼睛,和大家讲她自己日夜不忘的故事

死者分析——死者特征

p102 神气很舒畅,眼光也分外有神

p100 她脸上就显出恐怖的神色来

p102两眼上便都围着大黑圈

p102 她像是受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台只是失神的站着。·.....不但眼睛窃陷下去,连精神也更不济了。而且很胆怯······总惴惴的······呆坐着,直是一个木偶人。不半年,头发也花白起来了,记性尤其坏。

鲁迅以冷峻的笔法白描出了一个人的精神状态是如何一步步走向崩溃并体现在外表上的。祥林嫂是先精神死亡,再肉体死亡的。

女人是如何被摧毁的

一个没有春天的女人

春天没了丈夫;

开春时被迫改嫁;

春天快完时,阿毛被狼吃;

迎春之际,死在祝福声里。

鲁四婶

嫌疑人分析

柳妈

卫婆婆

鲁镇的看客们

鲁四爷

“我”

分析嫌疑人的行为给祥林嫂带来了怎样的伤害?

反

衬

楼下一个男人病得要死,那间隔壁的一家唱着留声机,对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹。

——鲁迅《而已集·小杂感》

嫌疑人分析

卫婆婆

思考:在当时,节烈对女子是非常重要的,祥林嫂的婆婆为什么反倒要逼她嫁人?

据节烈为本,将所有活着的女子,分类起来,大约不外三种:一种是已经守节,应该表彰的人(烈者非死不可,所以除出);一种是不节烈的人;一种是尚未出嫁,或丈夫还在,又未遇见强暴,节烈与否未可知的人。第一种已经很好,正蒙表彰,不必说了。第二种已经不好,中国从来不许忏悔,女子做事一错,补过无及,只好任其羞杀,也不值得说了。……假如第三种的人,虽然立志极高,万一丈夫长寿,天下太平,他便只好饮恨吞声,做一世次等的人物。

——鲁迅《我之节烈观》

专制、自私、虚伪,只把祥林嫂当成换来香火的商品,剥削了她的人权。

嫌疑人分析

鲁四爷

上工之后的两三天,主人们就觉得她手脚已没有先前一样灵活,记性也坏得多,死尸似的脸上又整日没有笑影,四婶的口气上,已颇有些不满了。当她初到的时候,四叔虽然照例皱过眉,但鉴于向来雇用女工之难,也就并不大反对,只是暗暗地告诫四婶说,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀时候可用不着她沾手,一切饭菜,只好自己做,否则,不干不净,祖宗是不吃的。(71)

四叔皱了皱眉,四婶已经知道了他意思,是在讨厌她是一个寡妇。(34)

思考:鲁四爷最终为什么将祥林嫂赶出去?

嫌疑人分析

鲁四爷

她像是受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台,只是失神的站着。直到四叔上香的时候,教她走开,她才走开。这一回她的变化非常大,第二天,不但眼睛窈陷下去,连精神也更不济了。而且很胆怯,不独怕暗夜,怕黑影,即使看见人,虽是自己的主人,也总惴惴的,有如在白天出穴游行的小鼠;否则呆坐着,直是一个木偶人。不半年,头发也花白起来了,记性尤其坏,甚而至于常常忘却了去掏米。(107-109)

只有四叔且走而且高声说:“不早不迟,偏偏要在这时候——这就可见是一个谬种!”(19)

思考:鲁四爷最终为什么将祥林嫂赶出去?

极端虚伪、冷酷无情、自私自利、专制,剥夺了祥林嫂的生存权。

嫌疑人分析

柳妈

思考:柳妈是好人还是坏人?

然而柳妈是善女人,吃素,不杀生的,只肯洗器皿。(88)

愚昧的好人,让祥林嫂陷入对死亡的恐惧中。

“祥林嫂,你实在不合算。”柳妈诡秘的说。“再一强,或者索性撞一个死,就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,倒落了一件大罪名。你想,你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。我想,这真是……。”

她脸上就显出恐怖的神色来,这是在山村里所未曾知道的。

“我想,你不如及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛,当作你的替身,给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名,免得死了去受苦。”(99-101)

嫌疑人分析

鲁镇的看客们

这故事倒颇有效,男人听到这里,往往敛起笑容,没趣的走了开去;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。(79)

她久已不和人们交口,因为阿毛的故事是早被大家厌弃了的;但自从和柳妈谈了天,似乎又即传扬开去,许多人都发生了新趣味,又来逗她说话了。至于题目,那自然是换了一个新样,专在她额上的伤疤。(103)

思考:听到阿毛被吃的故事和祥林嫂反抗的故事后,看客们的反应有何不同?为什么?

虚伪、麻木,对祥林嫂进行精神折磨。

嫌疑人分析

柳妈

卫婆婆

鲁镇的看客们

鲁四爷

“我”

剥削人权

剥削生存权

精神折磨

死亡恐惧

无力拯救

谁把祥林嫂推向了死亡 人物 行为 价值观 情感

原生家庭 卖女儿 女儿是劳力、商品 无真感情,可能为了给儿子娶媳妇而卖了女儿

婆婆 卖媳妇 媳妇是劳力、商品 无真感情,可能卖了女儿才给大儿子娶到童养媳

卫老婆子 先帮助、后出卖 女工是商品 无真感情,不同情也不加害

柳妈等 八卦 不幸之人是消遣品 无真感情,有同情有厌烦

鲁四婶 使用祥林嫂 女工是劳力 无真感情,同情转不满(工作上)

鲁四叔 歧视祥林嫂 不幸之人是谬种 从无好感但未压迫

我 同情祥林嫂 不幸之人是不安的种子 同情但因无力拯救而想回避

鲁镇人是有意要整死祥林嫂吗

说他们哪一个罪大恶极,又说不上来,但却正是鲁镇的每一个人,将她一步步推向了死亡。更恐怖的是,即使祥林嫂死了,这些人也毫不在意没人关心她为何死,更不用提反思自己了。

鲁镇人为何会无视祥林嫂的死

因为他们自己也在艰难谋生

因为那个年代“穷死”的乞否实在太多太多了,

还因为在他们看来祥林嫂的遭遇不过是中国农村千百年来重复了无数次的“常态”。

情境任务:请同学们细读文章,分小组讨论,依据文本内容完成祥林嫂死亡事件刑侦报告。

祥林嫂死亡事件刑侦报告 死者情况

死亡地点

死亡时间

嫌疑人情况

结案报告

任务二 :细读探疑

思考:祥林嫂究竟是一个怎样的人呢?文中有三次对祥林嫂的各类描写,请你找出相关描写,分析祥林嫂的形象特点,并体会这些描写的作用。

(1)初到鲁镇

(2)再到鲁镇

(3)临死前

(1)初到鲁镇

角 度 文本内容 形象特点

外貌

眼睛

试工期

聘用期

头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪大约二十六七,脸色青黄,但两颊还是红的。

顺着眼。

整天做,似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子。

做工不懈,食物不论,力气不惜,比勤快的男人还勤快,彻夜煮福礼,全是一人担当。

新寡、年轻、朴实

善良温顺

勤劳朴实

要求极低

遭遇可怜

然而她反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了。

肖像

表现

变化

(2)再到鲁镇

角 度 文本内容 形象特点

肖像 外貌

眼睛 头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

又只是顺了眼

顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

抬起她那没有神采的眼睛来

她全不理会那些事,只是直着眼睛

她张着口怔怔地站着,直着眼睛看着他们

她单是一瞥他们,并不回答一句话

立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花

两眼上便都围着大黑圈

总是瞪着眼睛,不说一句话

神气很舒畅,眼光也分外有神

第二天,不但眼睛窈陷下去,连精神也更不济了

重燃希望

彻底击垮

悲凉麻木

悲伤痛苦

精神麻木

表明她又一次当了寡妇,而所穿的衣服不变,说明生活更为贫困,精神上则受到了更大的打击,健康状况不如从前。人生遭受惨重打击,内心痛苦而又难以表达 。

(2)再到鲁镇

角 度 文本内容 形象特点

肖像 外貌

眼睛 头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

抬起她那没有神采的眼睛来

她全不理会那些事,只是直着眼睛

她张着口怔怔地站着,直着眼睛看着他们

她单是一瞥他们,并不回答一句话

立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花

两眼上便都围着大黑圈

总是瞪着眼睛,不说一句话

神气很舒畅,眼光也分外有神

第二天,不但眼睛窈陷下去,连精神也更不济了

重燃希望

彻底击垮

悲凉麻木

悲伤痛苦

精神麻木

表明祥林嫂又一次当了寡妇,而所穿的衣服不变,说明生活更为贫困,精神上则受到了更大的打击,健康状况不如从前。

角 度 文本内容 形象特点

变化 手脚没有先前一样灵活,记性也坏得多,死尸似的脸上又整日没有笑影。

胆怯怕人;呆坐着,像木偶;发也花白起来了,记性尤其坏;被四婶打发走了。

表现

祥林嫂遭受惨重打击,内心痛苦而又难以表达。

(1)外貌特征

脸色 两颊 眼睛 头发衣着饰物 精神状态

初到鲁镇

再到鲁镇

临 死 前

青黄

红的

顺着眼

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望

青黄

血色消失

顺着眼,有泪痕,无神

花白;白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,圆篮

走投无路,对生活失去了希望

瘦削不堪黄中带黑

消尽悲哀神色

木刻

瞪着,眼珠间或一轮

全白;破竹篮,空的破碗,破竹竿

对生活已经绝望

(2)性格特征

根据了解的信息锁定死者性格关键词,方块颜色(性格色彩)和面积(性格因素占比)可根据实际情况调整。

(2)性格特征

语言:

与我对话灵魂有无——

封建迷信

对四婶讲阿毛——

痛苦、自责

对大家讲阿毛——

麻木、空虚

与柳妈的对话——

恐惧

(2)性格特征

动作:

反对再嫁——逃、撞

怕被分身——捐(门槛)

怀疑灵魂——问

勤劳

劳作——淘米、扫尘、洗地、杀鸡、宰鹅……

顽强

迷信

老实

贤惠能干

母爱泛滥

悲天悯人

有反抗精神

封建迷信

懦弱

谨小慎微

敏感

吃苦耐劳

粗心

积极乐观

麻木

顺从

脆弱

热情开朗

孤独

重感情

有恒心

刚烈

忧郁

淳朴

善良

没有主见

讨好型人格

灾难症候群

啰嗦

怕生

自卑

认命

节俭

安分守己

贞洁

顽强

独立

木讷

保守

孝顺

斯德哥尔摩症

找出最典型的性格特征

老实

贤惠能干

母爱泛滥

悲天悯人

有反抗精神

封建迷信

懦弱

谨小慎微

敏感

吃苦耐劳

粗心

积极乐观

麻木

顺从

脆弱

热情开朗

孤独

重感情

有恒心

刚烈

忧郁

淳朴

善良

没有主见

讨好型人格

灾难症候群

啰嗦

怕生

自卑

认命

节俭

安分守己

贞洁

顽强

独立

木讷

保守

孝顺

斯德哥尔摩症

从人物的身份地位和主要经历来找人物的典型性格

(2)性格特征

庸众中的一员

吃苦耐劳

贤惠能干

淳朴善良

封建迷信

顽强

懦弱顺从

有反抗精神

思考:祥林嫂对不幸的命运抗争过吗 你怎样理解她的抗争行为?

逃:山中出逃,鲁镇做工

撞:改嫁中的“出格”行为

捐:倾其所有,洗刷“污秽”

抗争表现:

祥林嫂的抗争本身就是矛盾的,她的反抗恰恰说明了她对封建礼教的顺从,她反抗得越是厉害,就越证明了封建礼教对她的毒害之深。她并不是反抗迫害她的人,而是想通过反抗得到别人的认可和接纳。

雪崩时,没有一片雪花觉得自己有责任。

——斯坦尼斯洛(波兰)

雪崩时,没有一片雪花是无辜的。

封建礼教

迷信鬼神

金钱利益

个人私欲

祥林嫂

贺家墺

鲁镇

卫家山

鲁镇、卫家山和贺家墺成了围困祥林嫂一生的高墙,而封建礼教、迷信鬼神、金钱利益和个人私欲编织的重重精神圈套则将她裹胁至死。

结 案

探究:鲁迅先生为何写作这篇小说?

任务二 :细读探疑

背景回顾:《祝福》写于1924年,当时鲁迅曾以极大的热情呼唤辛亥革命,但不久就失望了。他发现帝权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会并未被彻底摧毁。宗法观念,封建礼教仍然压在人民头上。他不免发生怀疑,感到失望,正如他在《彷徨》前面题辞:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

探究:鲁迅先生为何写作这篇小说?

任务二 :细读探疑

1.通过祥林嫂的不幸遭遇,批判了封建礼教的荒谬与虚伪,揭露了其“吃人”的本质。

2.展现了启蒙主义知识分子的迷惘与彷徨,表达了对其的批判和劝谕,也借以反思自省。

我们追悼了过去的人,还要发愿:要自己和别人,都纯洁聪明勇猛向上,要除去虚伪的脸谱,要除去世上害己害人的昏迷和强暴。

我们追悼了过去的人,还要发愿:要除去于人生毫无意义的苦痛,要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。

我们还要发愿:要人类都受正当的幸福。

——鲁迅《我之节烈观》

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])