第二单元5.3《人皆有不忍人之心》课件(共28张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第二单元5.3《人皆有不忍人之心》课件(共28张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 21:18:49 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第二单元

第5课

人皆有不忍人之心

logo预留区

请删除

《孟子》

儒家选文

logo预留区

请删除

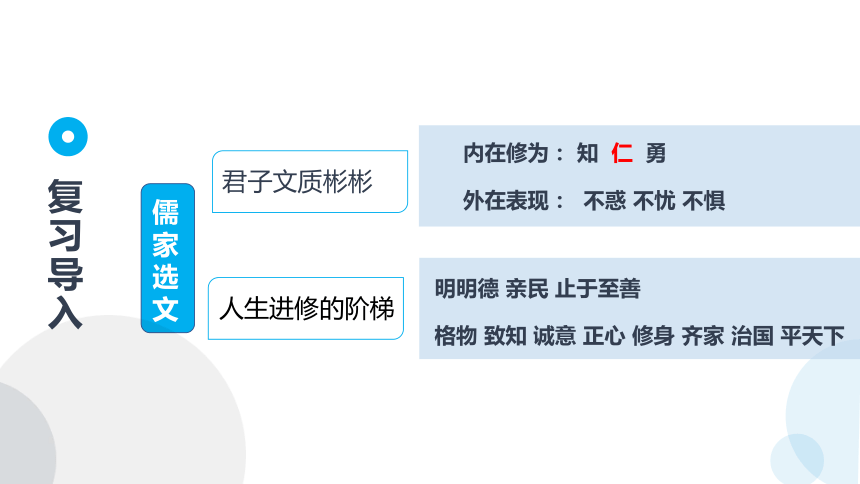

内在修为: 知 仁 勇

外在表现: 不惑 不忧 不惧

明明德 亲民 止于至善

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

君子文质彬彬

人生进修的阶梯

复习导入

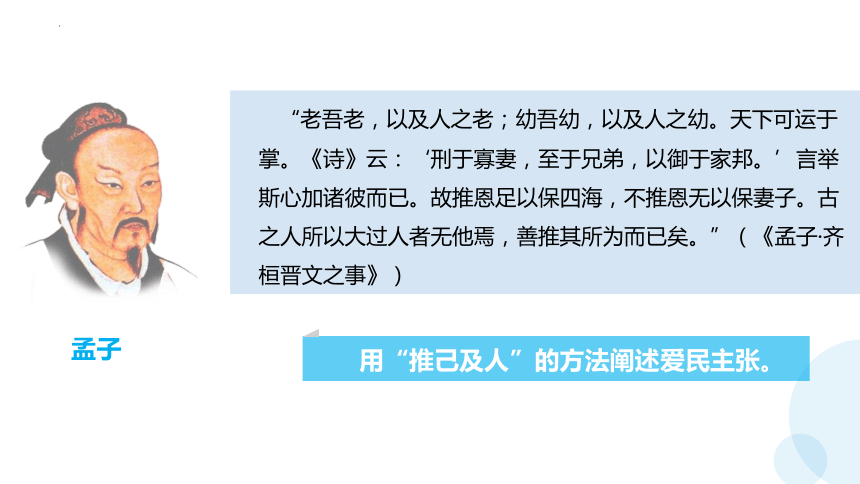

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。”(《孟子·齐桓晋文之事》)

孟子

用“推己及人”的方法阐述爱民主张。

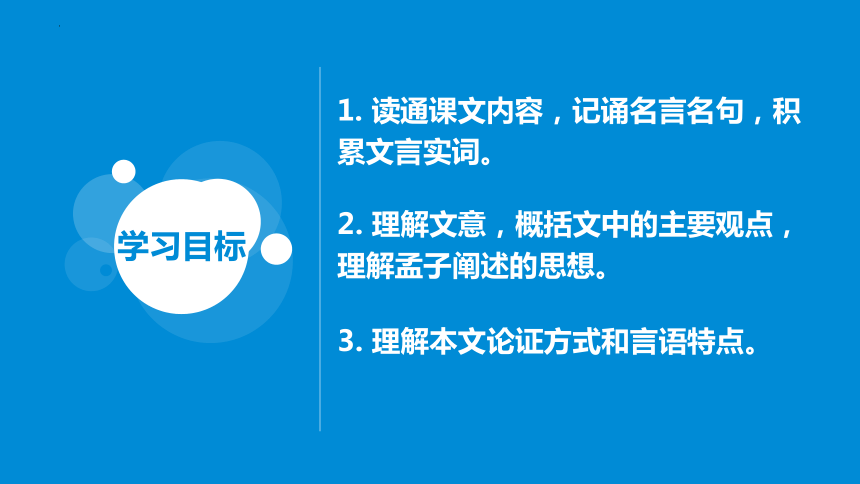

1. 读通课文内容,记诵名言名句,积累文言实词。

学习目标

2. 理解文意,概括文中的主要观点,理解孟子阐述的思想。

3. 理解本文论证方式和言语特点。

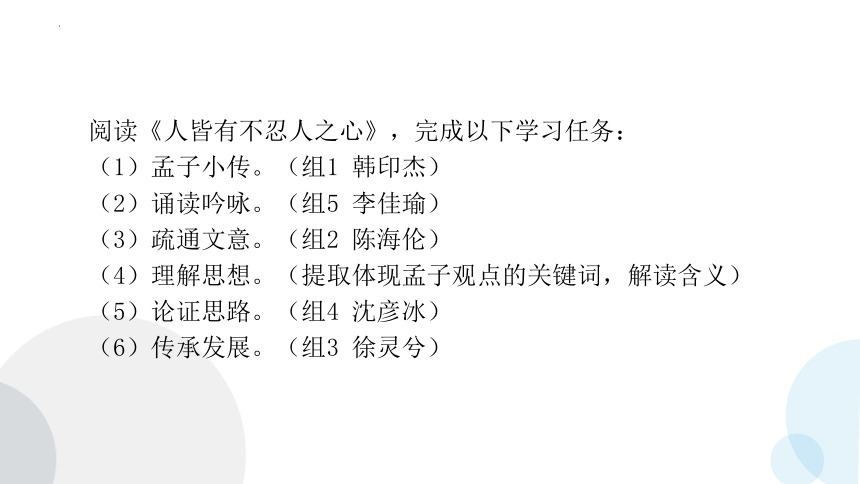

阅读《人皆有不忍人之心》,完成以下学习任务:

(1)孟子小传。(组1 韩印杰)

(2)诵读吟咏。(组5 李佳瑜)

(3)疏通文意。(组2 陈海伦)

(4)理解思想。(提取体现孟子观点的关键词,解读含义)

(5)论证思路。(组4 沈彦冰)

(6)传承发展。(组3 徐灵兮)

一、知人论世

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。

适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵、连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。(《史记·孟子荀卿列传》)

一、知人论世

性善论

“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”(《孟子 告子上》)

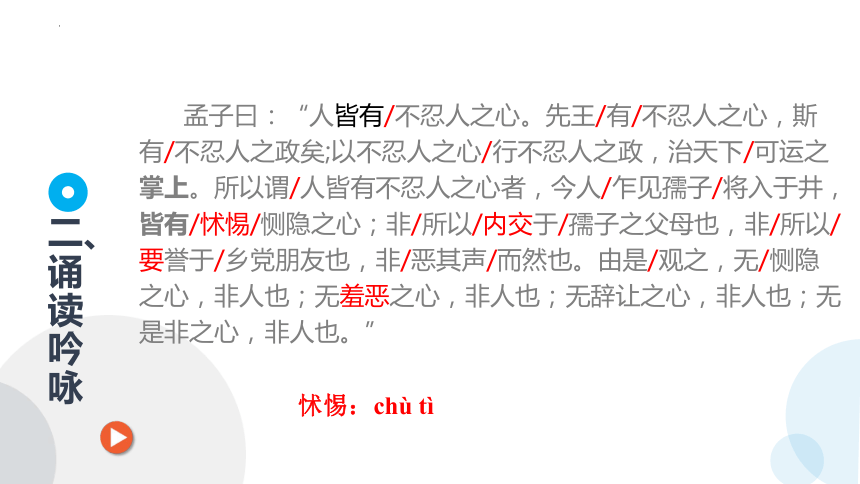

孟子曰:“人皆有/不忍人之心。先王/有/不忍人之心,斯有/不忍人之政矣;以不忍人之心/行不忍人之政,治天下/可运之

掌上。所以谓/人皆有不忍人之心者,今人/乍见孺子/将入于井,

皆有/怵惕/恻隐之心;非/所以/内交于/孺子之父母也,非/所以/要誉于/乡党朋友也,非/恶其声/而然也。由是/观之,无/恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

二、诵读吟咏

怵惕:chù tì

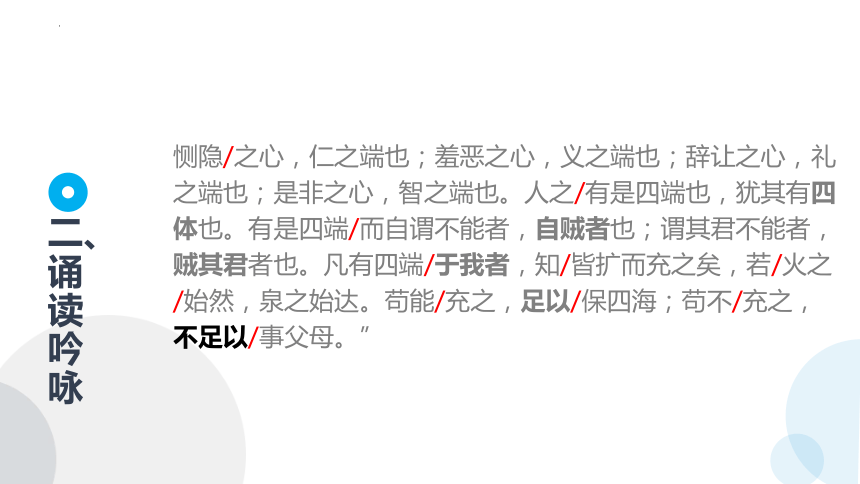

恻隐/之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之/有是四端也,犹其有四体也。有是四端/而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端/于我者,知/皆扩而充之矣,若/火之/始然,泉之始达。苟能/充之,足以/保四海;苟不/充之,不足以/事父母。”

二、诵读吟咏

logo预留区

请删除

三、

文意理解

不忍人

四心

四端

扩充

logo预留区

请删除

人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有

不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

记 诵

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死。《孟子·齐桓晋文之事》

字词:

忍:忍心做某事。

三、

文意理解

1

不忍人

孔子谓季氏,”八佾舞全庭,是可忍,孰不可忍也!“《论语·八佾》

不忍人:不狠心对待别人。

不忍人之心:善良、慈爱的心。

人性善

logo预留区

请删除

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

记 诵

三、

文意理解

2

四心

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

恻隐:哀痛、怜悯。

羞恶:羞耻、憎恶。 “羞,耻己之不善也。恶,憎人之不善也。”(《孟子集注》)

辞让:谦逊推让。

是非:辨别是非。

logo预留区

请删除

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

记 诵

三、

文意理解

3

四端

四端:仁、义、礼、智四种道德观念的萌芽。

端:萌芽,发端。

特征:先天性。

义者宜也。(《大学·中庸》)

亲亲,仁也;敬长,义也。 (《孟子·尽心上》)

【社会以道德要求的形式向特定个人提出来“应当”完成的职责、使命】

logo预留区

请删除

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

记 诵

三、

文意理解

3

四端

人有“四端”就够了吗?

端:萌芽,发端。

logo预留区

请删除

三、

文意理解

人性本善

善会丧失

(舍生取义)由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。(《孟子 · 告子上》)

logo预留区

请删除

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

记 诵

三、

文意理解

4

扩充

有“四端”=? 好人

主动修养

logo预留区

请删除

三、

文意理解

孟子认为,人都有不忍人之心,其内涵就是“四端”,经过扩充、培养,成长为仁义礼智。

文本内容

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

语录体

与《论语》相比,《孟子》形成篇章,利于议论说理。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑

立论:人皆有不忍人之心。

推导:以不忍人之心,行不忍人之政,天下可运于掌。

论证:孺子将入井,人皆有怵惕恻隐之心。

推导:人有四端。

结论:扩充四端,保四海,事父母。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有

不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑——句式结构

有……斯有……;

所……者;

非所以……也,

非所以……也,

非……也。

由是观之……

无……非……;

无……非……;

无……非……;

苟能……,足以……;

苟不……,不足以……。

……之心,……端也;

……之心,……端也;

……之心,……端也;

……之心,……端也;

有……者,……者也;

……者,……者也。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑——句式结构

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。”(《孟子·齐桓晋文之事》)

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑——例证

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

孺子将入于井,基于人性假设的逻辑推演(从基本假设出发,基于逻辑推导,得到经验上可能的结论)。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

喻证(喻体与本体的相似性;与道理的相关性)

人之有是四端也,犹其有四体也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

生动说明四端是人与生俱来和不可或缺的。

火始燃+ 柴火 >> 旺

泉始出+源头注水 >> 河海

四端 + 扩充 >> 足保四海

logo预留区

请删除

五、

讨论交流

1.“以不忍人之心行不忍人之政”,天下就“可运之掌上”吗?

2. 孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为这两种说法是否矛盾?为什么

logo预留区

请删除

五、

大家自由说

1.“以不忍人之心行不忍人之政”,天下就“可运之掌上”吗?

logo预留区

请删除

五、

大家自由说

2.孟子提出了“性善论”,而“性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。那么,学完《人皆有不忍人之心》之后,你认可孟子的“性善论”吗

课后作业

logo预留区

请删除

1. 诵读全文,背诵“四端”表达内容。

2. 整理笔记。

3. 从《论语》《大学》《孟子》中找出2个成语/俗语,解释意思,并试着谈谈儒家经典语句成语化/俗语化的社会意义。

4.预习《老子》四章。阅读课文,理解文意。

第二单元

第5课

人皆有不忍人之心

logo预留区

请删除

《孟子》

儒家选文

logo预留区

请删除

内在修为: 知 仁 勇

外在表现: 不惑 不忧 不惧

明明德 亲民 止于至善

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

君子文质彬彬

人生进修的阶梯

复习导入

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。”(《孟子·齐桓晋文之事》)

孟子

用“推己及人”的方法阐述爱民主张。

1. 读通课文内容,记诵名言名句,积累文言实词。

学习目标

2. 理解文意,概括文中的主要观点,理解孟子阐述的思想。

3. 理解本文论证方式和言语特点。

阅读《人皆有不忍人之心》,完成以下学习任务:

(1)孟子小传。(组1 韩印杰)

(2)诵读吟咏。(组5 李佳瑜)

(3)疏通文意。(组2 陈海伦)

(4)理解思想。(提取体现孟子观点的关键词,解读含义)

(5)论证思路。(组4 沈彦冰)

(6)传承发展。(组3 徐灵兮)

一、知人论世

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。

适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵、连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。(《史记·孟子荀卿列传》)

一、知人论世

性善论

“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”(《孟子 告子上》)

孟子曰:“人皆有/不忍人之心。先王/有/不忍人之心,斯有/不忍人之政矣;以不忍人之心/行不忍人之政,治天下/可运之

掌上。所以谓/人皆有不忍人之心者,今人/乍见孺子/将入于井,

皆有/怵惕/恻隐之心;非/所以/内交于/孺子之父母也,非/所以/要誉于/乡党朋友也,非/恶其声/而然也。由是/观之,无/恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

二、诵读吟咏

怵惕:chù tì

恻隐/之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之/有是四端也,犹其有四体也。有是四端/而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端/于我者,知/皆扩而充之矣,若/火之/始然,泉之始达。苟能/充之,足以/保四海;苟不/充之,不足以/事父母。”

二、诵读吟咏

logo预留区

请删除

三、

文意理解

不忍人

四心

四端

扩充

logo预留区

请删除

人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有

不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

记 诵

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死。《孟子·齐桓晋文之事》

字词:

忍:忍心做某事。

三、

文意理解

1

不忍人

孔子谓季氏,”八佾舞全庭,是可忍,孰不可忍也!“《论语·八佾》

不忍人:不狠心对待别人。

不忍人之心:善良、慈爱的心。

人性善

logo预留区

请删除

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

记 诵

三、

文意理解

2

四心

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

恻隐:哀痛、怜悯。

羞恶:羞耻、憎恶。 “羞,耻己之不善也。恶,憎人之不善也。”(《孟子集注》)

辞让:谦逊推让。

是非:辨别是非。

logo预留区

请删除

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

记 诵

三、

文意理解

3

四端

四端:仁、义、礼、智四种道德观念的萌芽。

端:萌芽,发端。

特征:先天性。

义者宜也。(《大学·中庸》)

亲亲,仁也;敬长,义也。 (《孟子·尽心上》)

【社会以道德要求的形式向特定个人提出来“应当”完成的职责、使命】

logo预留区

请删除

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

记 诵

三、

文意理解

3

四端

人有“四端”就够了吗?

端:萌芽,发端。

logo预留区

请删除

三、

文意理解

人性本善

善会丧失

(舍生取义)由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。(《孟子 · 告子上》)

logo预留区

请删除

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

记 诵

三、

文意理解

4

扩充

有“四端”=? 好人

主动修养

logo预留区

请删除

三、

文意理解

孟子认为,人都有不忍人之心,其内涵就是“四端”,经过扩充、培养,成长为仁义礼智。

文本内容

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

语录体

与《论语》相比,《孟子》形成篇章,利于议论说理。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑

立论:人皆有不忍人之心。

推导:以不忍人之心,行不忍人之政,天下可运于掌。

论证:孺子将入井,人皆有怵惕恻隐之心。

推导:人有四端。

结论:扩充四端,保四海,事父母。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有

不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑——句式结构

有……斯有……;

所……者;

非所以……也,

非所以……也,

非……也。

由是观之……

无……非……;

无……非……;

无……非……;

苟能……,足以……;

苟不……,不足以……。

……之心,……端也;

……之心,……端也;

……之心,……端也;

……之心,……端也;

有……者,……者也;

……者,……者也。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑——句式结构

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。”(《孟子·齐桓晋文之事》)

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

行文逻辑——例证

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

孺子将入于井,基于人性假设的逻辑推演(从基本假设出发,基于逻辑推导,得到经验上可能的结论)。

logo预留区

请删除

四、

论辩特色

喻证(喻体与本体的相似性;与道理的相关性)

人之有是四端也,犹其有四体也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

生动说明四端是人与生俱来和不可或缺的。

火始燃+ 柴火 >> 旺

泉始出+源头注水 >> 河海

四端 + 扩充 >> 足保四海

logo预留区

请删除

五、

讨论交流

1.“以不忍人之心行不忍人之政”,天下就“可运之掌上”吗?

2. 孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为这两种说法是否矛盾?为什么

logo预留区

请删除

五、

大家自由说

1.“以不忍人之心行不忍人之政”,天下就“可运之掌上”吗?

logo预留区

请删除

五、

大家自由说

2.孟子提出了“性善论”,而“性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。那么,学完《人皆有不忍人之心》之后,你认可孟子的“性善论”吗

课后作业

logo预留区

请删除

1. 诵读全文,背诵“四端”表达内容。

2. 整理笔记。

3. 从《论语》《大学》《孟子》中找出2个成语/俗语,解释意思,并试着谈谈儒家经典语句成语化/俗语化的社会意义。

4.预习《老子》四章。阅读课文,理解文意。