贵州省2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-05 09:00:52 | ||

图片预览

文档简介

贵州省高一年级联合考试

历史

考生注意:

1.本试卷分第选择题和第非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前四单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

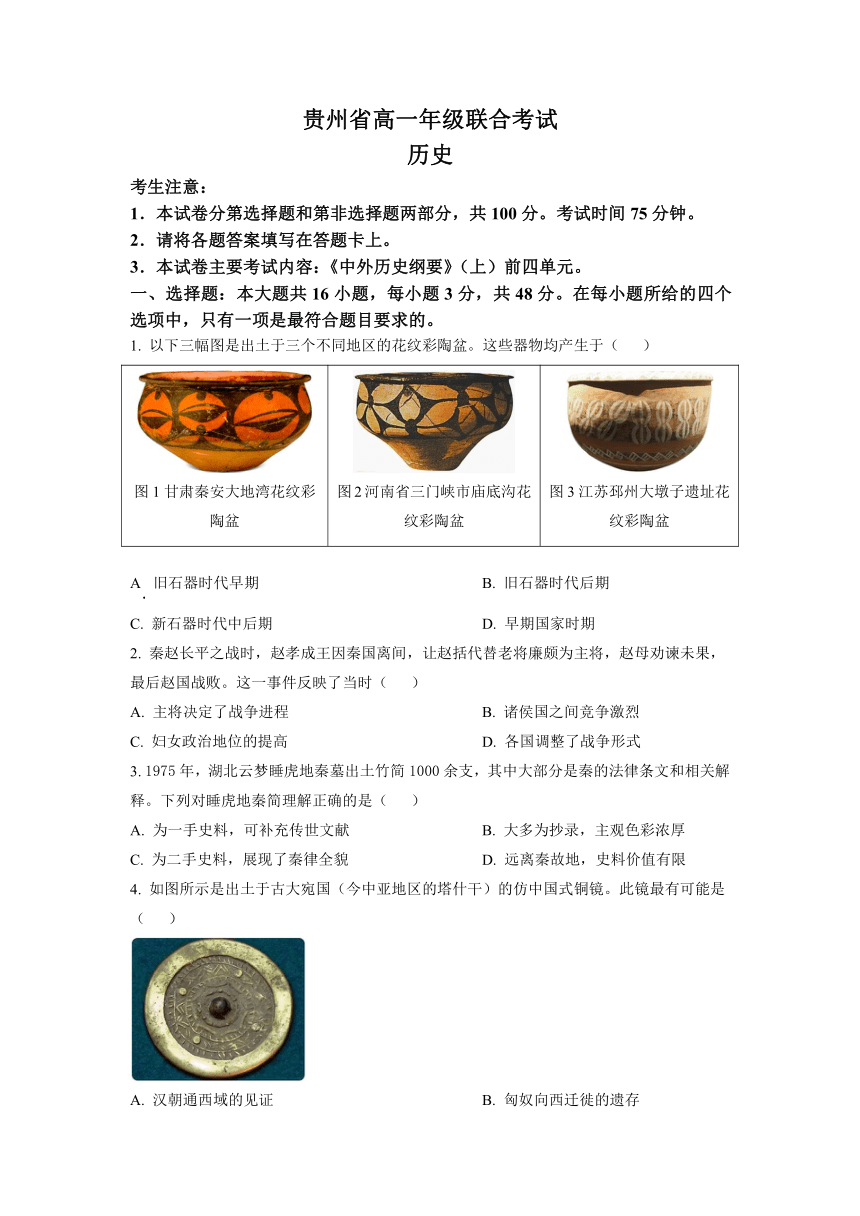

1. 以下三幅图是出土于三个不同地区的花纹彩陶盆。这些器物均产生于( )

图1甘肃秦安大地湾花纹彩陶盆

图2河南省三门峡市庙底沟花纹彩陶盆

图3江苏邳州大墩子遗址花纹彩陶盆

A 旧石器时代早期 B. 旧石器时代后期

C. 新石器时代中后期 D. 早期国家时期

2. 秦赵长平之战时,赵孝成王因秦国离间,让赵括代替老将廉颇为主将,赵母劝谏未果,最后赵国战败。这一事件反映了当时( )

A. 主将决定了战争进程 B. 诸侯国之间竞争激烈

C. 妇女政治地位的提高 D. 各国调整了战争形式

3. 1975年,湖北云梦睡虎地秦墓出土竹简1000余支,其中大部分是秦的法律条文和相关解释。下列对睡虎地秦简理解正确的是( )

A. 为一手史料,可补充传世文献 B. 大多为抄录,主观色彩浓厚

C. 为二手史料,展现了秦律全貌 D. 远离秦故地,史料价值有限

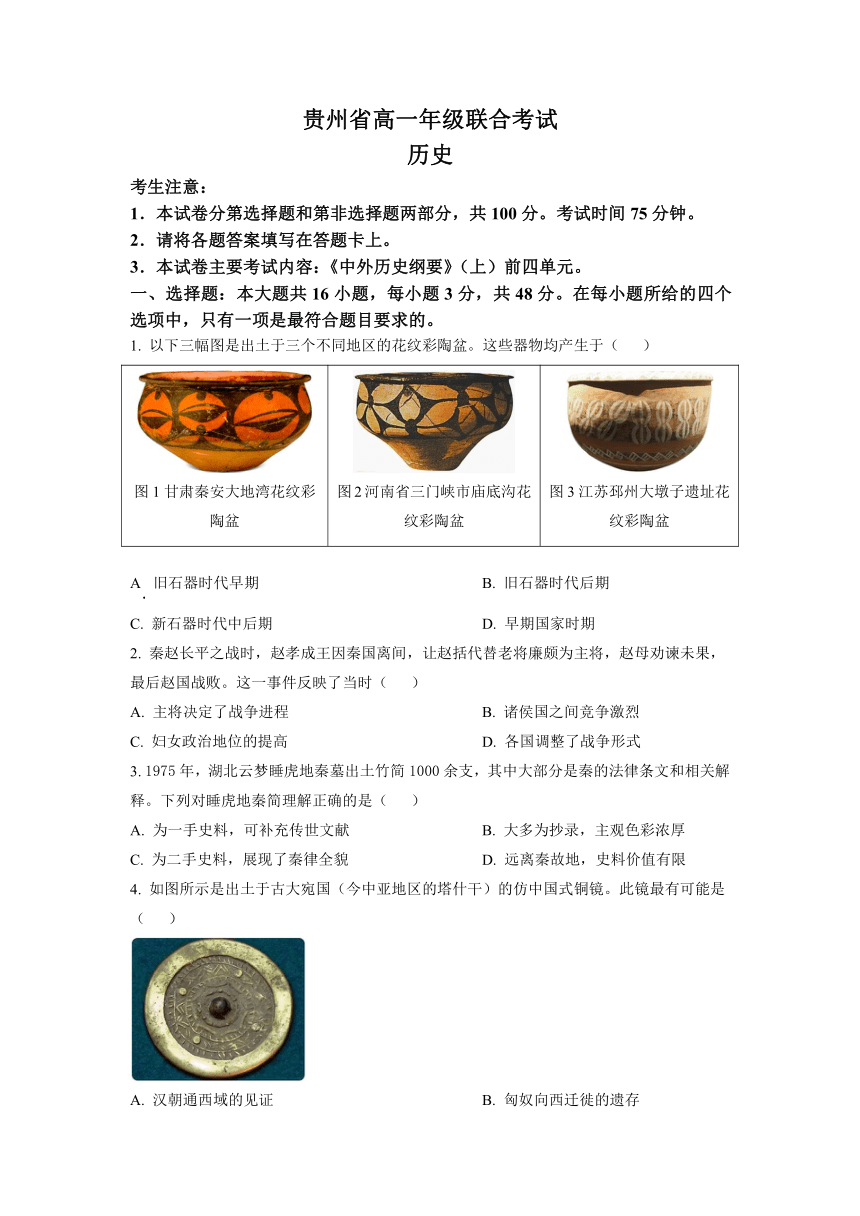

4. 如图所示是出土于古大宛国(今中亚地区的塔什干)的仿中国式铜镜。此镜最有可能是( )

A. 汉朝通西域的见证 B. 匈奴向西迁徙的遗存

C. 宋朝给西夏的岁赐 D. 吐蕃向唐朝进献的贡品

5. 魏晋南北朝时期,士族与庶族的阶级划分森严。《文苑英华》记载:“今服冕之家,流品之人,视寒素之子,轻若仆隶,易如草芥,曾不以为之伍。”《宋书》中又载:“士庶之际,实自天隔。”与之相关的是,当时( )

A. 阶级矛盾不断被激化 B. 统治阶级内部严重分化

C. 政权长期被门阀把持 D. 皇权受士族支持而强化

6. 隋唐以前,黄河中下游水稻种植面积较广。隋唐以来,为应对干旱化趋势,黄河中下游水稻种植面积减少,农作物中粟、麦、黍种植面积位居前列,扁桃、无花果、黄肉桃、绵苹果等也被引入种植。这反映了隋唐时期( )

A. 粟、麦、黍的产量远高于水稻 B. 水稻在长江流域广泛种植

C. 北方居民饮食结构多元化 D. 气候变化影响农业的分布

7. “冀马燕犀动地来,自埋红粉自成灰。君王若道能倾国,玉辇何由过马嵬。”这首诗描述了一个悲剧故事,与这一故事相关的历史事件是( )

A. 黄巢起义 B. 安史之乱 C. 隋末农民起义 D. 陈胜吴广起义

8. 《通典》评论说:“我开元、天宝之中,一岁贡举,凡有数千,而门资、武功、艺术、胥吏,众名杂目,百户千途,入为仕者,又不可胜纪。”这说明唐代科举制( )

A. 缩小了选官的范围 B. 延续了九品中正制

C. 导致政府机构臃肿 D. 成为重要的选官制度

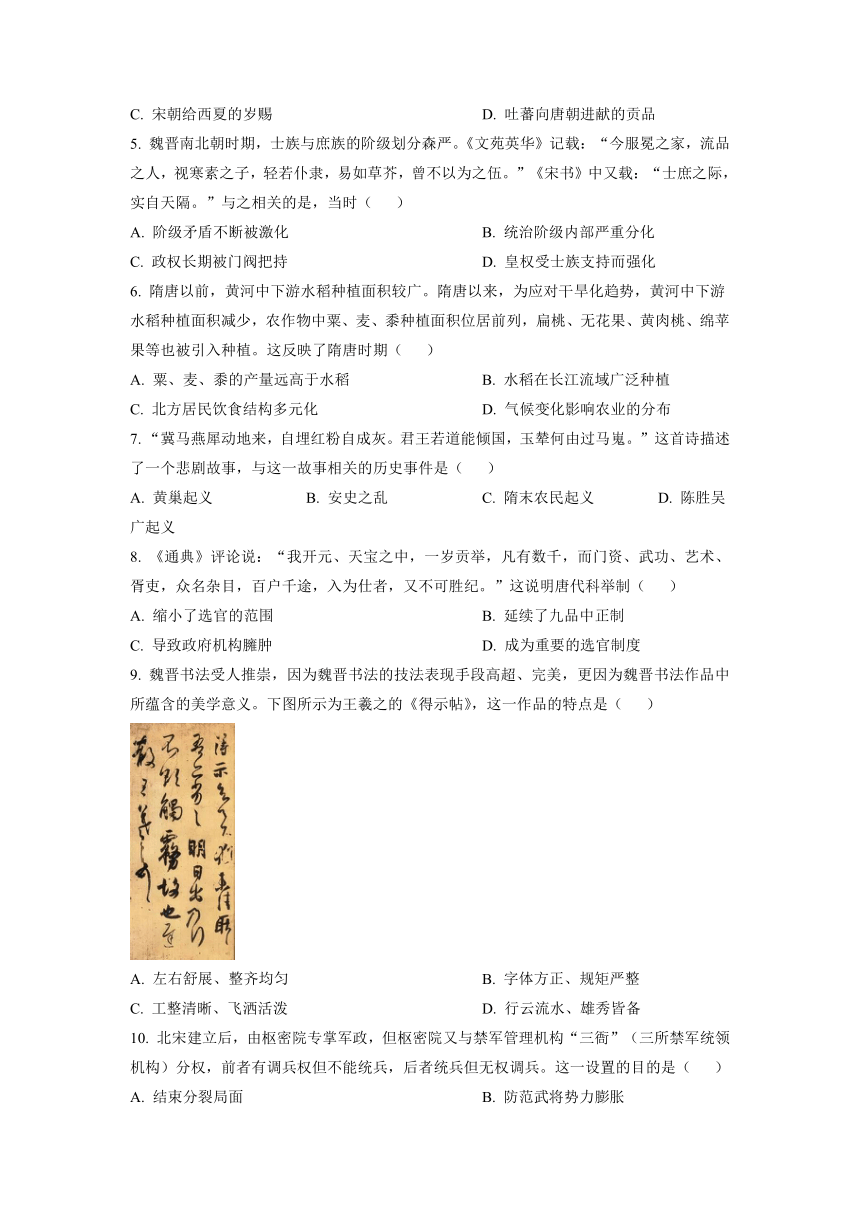

9. 魏晋书法受人推崇,因为魏晋书法的技法表现手段高超、完美,更因为魏晋书法作品中所蕴含的美学意义。下图所示为王羲之的《得示帖》,这一作品的特点是( )

A. 左右舒展、整齐均匀 B. 字体方正、规矩严整

C. 工整清晰、飞洒活泼 D. 行云流水、雄秀皆备

10. 北宋建立后,由枢密院专掌军政,但枢密院又与禁军管理机构“三衙”(三所禁军统领机构)分权,前者有调兵权但不能统兵,后者统兵但无权调兵。这一设置的目的是( )

A. 结束分裂局面 B. 防范武将势力膨胀

C. 提高军队实力 D. 大力提高文官地位

11. 著名学者张帆曾对某位封建帝王有如下评价:“在位29年,勤于政事,作风简朴,拔擢人材,整顿吏治,减轻赋役,尊崇儒学,政治清明,政局稳定,经济恢复并趋于繁荣,颇有盛世景象,史称大定之治。”这位皇帝是( )

A. 后周世宗 B. 金世宗 C. 宋太祖 D. 元世祖

12. 美国学者哈特威尔认为:北宋生铁年产量已经达到7.5万到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。据此可知,北宋( )

A. 工业领域出现变革 B. 冶铁业的兴盛

C. 民用煤炭需求量大 D. 自然经济瓦解

13. 据史料记载,宋真宗有次到国子监视察,问及书籍刊刻情况,官员邢昺答:“国初不及四千,今十余万,经、传、正义皆备。”当时国子监所刻书籍,不仅“定价出售”,还“例许士人纳纸墨钱自印”,且“工价低廉”。这反映出当时( )

A 印刷术推动了文化知识传播 B. 商业发展促进文学繁荣

C. 活字印刷已取代了雕版印刷 D. 雕版印刷限于官方书籍

14. 曾任明朝内阁首辅的徐溥称:“国家设文渊阁,命学士居之,诚欲其谟谋政事,讲论经史,培养本原,匡弼阙失,非欲其阿谀顺旨,惟言莫违也。”这反映出当时( )

A. 内阁职责的多样性 B. 内阁大臣掌国家实权

C. 君主专制日益削弱 D. 皇帝与内阁矛盾尖锐

15. 清康熙帝曾自恃道:“听政有年,稍有暧昧之处,皆洞悉之……人不能欺朕,亦不敢欺朕,密奏之事,惟朕能行之耳。”下列与之相关的事件是( )

A. 设置枢密院 B. 设立特务机构 C. 建立军机处 D. 实行奏折制度

16. 明万历年间,利玛窦在神宗的许可之下刊印《坤舆万国全图》,向中国人展现了世界的整体轮廓。尽管整幅地图的地理信息、图形轮廓和文字说明多有错漏之处,但它无疑是当时东亚最详尽的世界地图。这表明当时( )

A. 东亚国家整体孤立闭塞 B. 西方殖民者准备入侵明王朝

C. 中国地理学领先于西方 D. 统治者对外部世界有所关注

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 莫高窟中所发现的绘制于北魏的《萨堹那太子本生图》,以连环绘画的方式,将故事发展的顺序表现在画面上。该图叙述了太子从出家到圆寂的故事,主要描绘了太子舍生饲虎等悲剧性场面。在这一作品中,灰冷色调与阴暗的气氛相配合,整个洞窟的气氛凝重,完美地渲染出了主题的气氛。绘制于唐朝时期的《西方净土变》,构图宏伟,气魄庞大,巨大的画面从整体到局部控制得恰当自如,浑然一体,在技法上亦能看出画家的高深修养。围绕着经变(指描绘佛经内容或佛传故事的绘画),还穿插了许多生活的场景,如宴饮、阅兵、行医、行旅、耕作等,简练真实而有生趣。

——摘编自胡光泽《浅谈魏晋南北朝时期与隋唐时期敦煌壁画的比较》

材料二 像早期壁画中富于西域犍陀罗风格的造像,以及隋代洞窟中大量出现的各类具有浓厚波斯萨珊风格的联珠纹样、三兔藻井,隋唐五代洞窟壁画观音经变中的胡商遇盗图,直接反映丝绸之路交通往来的张骞出使西域图,维摩诘经变中大规模出现的各国王子问疾图,五台山图中大量的交通贸易图像,降魔经变中来自世界各地的士兵形象,其他经变中反映丝绸之路风情的大量图像,如各类音乐、舞蹈、交通、军事、服饰、家具、图案、颜料、技术等,都是敦煌壁画留给我们今天认识丝绸之路、理解丝绸之路、发展丝绸之路文化不可多得的珍贵资料。

——摘编自沙武田《丝路成就敦煌,敦煌提升丝路》

(1)根据材料一,分别概括《萨堹那太子本生图》与《西方净土变》的艺术特征并分析其形成的原因。

(2)根据材料二,简述敦煌出土壁画的史料价值。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代的主要城市

主要城市 概况

京口(今江苏镇江)、吴江、绍兴 兼有纺织业和商业

平江(今江苏苏州)和成都 纺织业十分发达,又是地区商业都会

泉州、广州 当时主要的对外贸易中心

景德镇和河北曲阳、河南临汝 主要陶瓷产地

邢台、彭城(今江苏徐州) 主要冶铁中心

陵井监(今四川仁寿) 主要产盐地

鄂州(今湖北武昌) 真州(今江苏仪征) “盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会” 两淮、江浙诸路的主要货物集散地,商税收入之多“不可思议”

材料二 宋朝对人民生活的若干必需品,如盐、茶、酒、矾、香、醋等,实行征榷制度,即由政府专卖。官府对上述物品的征榷形式不同。有的是交给民户生产,由国家预先贷给生产者一定的本钱,全部产品归国家收购,再由国家销售,或由经榷货务同意的商人销售,如茶、大部分盐、矾等;有的是由国家控制部分产品的销售。农产品不在征榷之中。农产品主要包括粮食、茶叶、蔬菜、水果等,以及部分布帛或丝和麻。不同农产品流向城市的方式有所不同。粮食和布帛在农产品中所占的比重最大,且产地分散。农户大都将多余的粮食运到附近的墟市或镇市上出售或在行铺交换其他物品,行铺汇集到一定数量后再贩运到邻近城市乃至地区性经济中心城市,有相当一部分粮食(主要是米)还要由东南地区等主产地远途贩运到首都。多余的布帛也多在墟市或镇市上出售或交换。多余的丝、麻则被农户拿到镇市上卖给机户,或由商贩收购后卖给机户;机户织成布帛后再由商人收购贩运到城市。而茶叶和水果等往往集中于特定的地区,由商人贩运到全国各地销售。

——以上材料均摘编自史仲文、胡晓林《中国全史》

(1)根据材料一,指出宋代城市的主要类型。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋代工商业发展原因。

19. 阅读材料,完成下列要求

材料一 元代在东北地区设辽阳行省,大批汉人被流放到黑龙江的奴尔干城一带;并在蒙古地区进行了有史以来的第一次屯田,在漠北蒙古设岭北行省,调动大批蒙古人、汉人、南人在和林(今蒙古国乌兰巴托),梅海等地屯田6万多亩;在云南(原大理国属地)设云南行省,汉人张立道做劝农使时,“教民播种,为陂池以备水旱”,并介绍内地养蚕植桑的经验。

——摘编自齐涛《古代中国经济史》

材料二 雍正帝为进一步巩固对广大西南地区的统治,在改土归流的基础上推行一系列开发政策。雍正帝在灵活处理土司、土官问题后派遣了一批忠诚、廉明、吃苦的流官以安定局面。针对土税繁多且杂乱的现象,雍正采取轻收、划一赋税,按内地“摊丁入亩”征收。雍正还在西南地区丈量土地、鼓励开垦,对大量无主荒地或生荒地,发给牛种、给予银两、分给房屋,鼓励垦种。官府在改流区发展水利、设置水利专官,开发水路交通也是其中的重要内容,如清廷在苗区组织苗民修筑公路,北达四川,东入贵州。在少数民族地区还普遍开设学校,批准各州县科举之名额。

——摘编自启智《清史通鉴》

(1)根据材料一,概括元朝政府开发边疆的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明雍正帝开发西南地区的历史背景及其影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 “秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守而窺周室,有席卷天下,包举字内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯,于是秦人拱手而取西河之外”,“秦人富强,天子致胙于孝公,诸侯毕贺”。

——据[西汉]贾谊《过秦论》、[西汉]司马迁《史记》等整理

从材料中提取一条信息,指出其所反映相关史实,并结合中国古代史知识加以阐述。(要求:信息准确,史论结合,阐述清晰。

历史

考生注意:

1.本试卷分第选择题和第非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前四单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 以下三幅图是出土于三个不同地区的花纹彩陶盆。这些器物均产生于( )

图1甘肃秦安大地湾花纹彩陶盆

图2河南省三门峡市庙底沟花纹彩陶盆

图3江苏邳州大墩子遗址花纹彩陶盆

A 旧石器时代早期 B. 旧石器时代后期

C. 新石器时代中后期 D. 早期国家时期

2. 秦赵长平之战时,赵孝成王因秦国离间,让赵括代替老将廉颇为主将,赵母劝谏未果,最后赵国战败。这一事件反映了当时( )

A. 主将决定了战争进程 B. 诸侯国之间竞争激烈

C. 妇女政治地位的提高 D. 各国调整了战争形式

3. 1975年,湖北云梦睡虎地秦墓出土竹简1000余支,其中大部分是秦的法律条文和相关解释。下列对睡虎地秦简理解正确的是( )

A. 为一手史料,可补充传世文献 B. 大多为抄录,主观色彩浓厚

C. 为二手史料,展现了秦律全貌 D. 远离秦故地,史料价值有限

4. 如图所示是出土于古大宛国(今中亚地区的塔什干)的仿中国式铜镜。此镜最有可能是( )

A. 汉朝通西域的见证 B. 匈奴向西迁徙的遗存

C. 宋朝给西夏的岁赐 D. 吐蕃向唐朝进献的贡品

5. 魏晋南北朝时期,士族与庶族的阶级划分森严。《文苑英华》记载:“今服冕之家,流品之人,视寒素之子,轻若仆隶,易如草芥,曾不以为之伍。”《宋书》中又载:“士庶之际,实自天隔。”与之相关的是,当时( )

A. 阶级矛盾不断被激化 B. 统治阶级内部严重分化

C. 政权长期被门阀把持 D. 皇权受士族支持而强化

6. 隋唐以前,黄河中下游水稻种植面积较广。隋唐以来,为应对干旱化趋势,黄河中下游水稻种植面积减少,农作物中粟、麦、黍种植面积位居前列,扁桃、无花果、黄肉桃、绵苹果等也被引入种植。这反映了隋唐时期( )

A. 粟、麦、黍的产量远高于水稻 B. 水稻在长江流域广泛种植

C. 北方居民饮食结构多元化 D. 气候变化影响农业的分布

7. “冀马燕犀动地来,自埋红粉自成灰。君王若道能倾国,玉辇何由过马嵬。”这首诗描述了一个悲剧故事,与这一故事相关的历史事件是( )

A. 黄巢起义 B. 安史之乱 C. 隋末农民起义 D. 陈胜吴广起义

8. 《通典》评论说:“我开元、天宝之中,一岁贡举,凡有数千,而门资、武功、艺术、胥吏,众名杂目,百户千途,入为仕者,又不可胜纪。”这说明唐代科举制( )

A. 缩小了选官的范围 B. 延续了九品中正制

C. 导致政府机构臃肿 D. 成为重要的选官制度

9. 魏晋书法受人推崇,因为魏晋书法的技法表现手段高超、完美,更因为魏晋书法作品中所蕴含的美学意义。下图所示为王羲之的《得示帖》,这一作品的特点是( )

A. 左右舒展、整齐均匀 B. 字体方正、规矩严整

C. 工整清晰、飞洒活泼 D. 行云流水、雄秀皆备

10. 北宋建立后,由枢密院专掌军政,但枢密院又与禁军管理机构“三衙”(三所禁军统领机构)分权,前者有调兵权但不能统兵,后者统兵但无权调兵。这一设置的目的是( )

A. 结束分裂局面 B. 防范武将势力膨胀

C. 提高军队实力 D. 大力提高文官地位

11. 著名学者张帆曾对某位封建帝王有如下评价:“在位29年,勤于政事,作风简朴,拔擢人材,整顿吏治,减轻赋役,尊崇儒学,政治清明,政局稳定,经济恢复并趋于繁荣,颇有盛世景象,史称大定之治。”这位皇帝是( )

A. 后周世宗 B. 金世宗 C. 宋太祖 D. 元世祖

12. 美国学者哈特威尔认为:北宋生铁年产量已经达到7.5万到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。据此可知,北宋( )

A. 工业领域出现变革 B. 冶铁业的兴盛

C. 民用煤炭需求量大 D. 自然经济瓦解

13. 据史料记载,宋真宗有次到国子监视察,问及书籍刊刻情况,官员邢昺答:“国初不及四千,今十余万,经、传、正义皆备。”当时国子监所刻书籍,不仅“定价出售”,还“例许士人纳纸墨钱自印”,且“工价低廉”。这反映出当时( )

A 印刷术推动了文化知识传播 B. 商业发展促进文学繁荣

C. 活字印刷已取代了雕版印刷 D. 雕版印刷限于官方书籍

14. 曾任明朝内阁首辅的徐溥称:“国家设文渊阁,命学士居之,诚欲其谟谋政事,讲论经史,培养本原,匡弼阙失,非欲其阿谀顺旨,惟言莫违也。”这反映出当时( )

A. 内阁职责的多样性 B. 内阁大臣掌国家实权

C. 君主专制日益削弱 D. 皇帝与内阁矛盾尖锐

15. 清康熙帝曾自恃道:“听政有年,稍有暧昧之处,皆洞悉之……人不能欺朕,亦不敢欺朕,密奏之事,惟朕能行之耳。”下列与之相关的事件是( )

A. 设置枢密院 B. 设立特务机构 C. 建立军机处 D. 实行奏折制度

16. 明万历年间,利玛窦在神宗的许可之下刊印《坤舆万国全图》,向中国人展现了世界的整体轮廓。尽管整幅地图的地理信息、图形轮廓和文字说明多有错漏之处,但它无疑是当时东亚最详尽的世界地图。这表明当时( )

A. 东亚国家整体孤立闭塞 B. 西方殖民者准备入侵明王朝

C. 中国地理学领先于西方 D. 统治者对外部世界有所关注

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 莫高窟中所发现的绘制于北魏的《萨堹那太子本生图》,以连环绘画的方式,将故事发展的顺序表现在画面上。该图叙述了太子从出家到圆寂的故事,主要描绘了太子舍生饲虎等悲剧性场面。在这一作品中,灰冷色调与阴暗的气氛相配合,整个洞窟的气氛凝重,完美地渲染出了主题的气氛。绘制于唐朝时期的《西方净土变》,构图宏伟,气魄庞大,巨大的画面从整体到局部控制得恰当自如,浑然一体,在技法上亦能看出画家的高深修养。围绕着经变(指描绘佛经内容或佛传故事的绘画),还穿插了许多生活的场景,如宴饮、阅兵、行医、行旅、耕作等,简练真实而有生趣。

——摘编自胡光泽《浅谈魏晋南北朝时期与隋唐时期敦煌壁画的比较》

材料二 像早期壁画中富于西域犍陀罗风格的造像,以及隋代洞窟中大量出现的各类具有浓厚波斯萨珊风格的联珠纹样、三兔藻井,隋唐五代洞窟壁画观音经变中的胡商遇盗图,直接反映丝绸之路交通往来的张骞出使西域图,维摩诘经变中大规模出现的各国王子问疾图,五台山图中大量的交通贸易图像,降魔经变中来自世界各地的士兵形象,其他经变中反映丝绸之路风情的大量图像,如各类音乐、舞蹈、交通、军事、服饰、家具、图案、颜料、技术等,都是敦煌壁画留给我们今天认识丝绸之路、理解丝绸之路、发展丝绸之路文化不可多得的珍贵资料。

——摘编自沙武田《丝路成就敦煌,敦煌提升丝路》

(1)根据材料一,分别概括《萨堹那太子本生图》与《西方净土变》的艺术特征并分析其形成的原因。

(2)根据材料二,简述敦煌出土壁画的史料价值。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代的主要城市

主要城市 概况

京口(今江苏镇江)、吴江、绍兴 兼有纺织业和商业

平江(今江苏苏州)和成都 纺织业十分发达,又是地区商业都会

泉州、广州 当时主要的对外贸易中心

景德镇和河北曲阳、河南临汝 主要陶瓷产地

邢台、彭城(今江苏徐州) 主要冶铁中心

陵井监(今四川仁寿) 主要产盐地

鄂州(今湖北武昌) 真州(今江苏仪征) “盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会” 两淮、江浙诸路的主要货物集散地,商税收入之多“不可思议”

材料二 宋朝对人民生活的若干必需品,如盐、茶、酒、矾、香、醋等,实行征榷制度,即由政府专卖。官府对上述物品的征榷形式不同。有的是交给民户生产,由国家预先贷给生产者一定的本钱,全部产品归国家收购,再由国家销售,或由经榷货务同意的商人销售,如茶、大部分盐、矾等;有的是由国家控制部分产品的销售。农产品不在征榷之中。农产品主要包括粮食、茶叶、蔬菜、水果等,以及部分布帛或丝和麻。不同农产品流向城市的方式有所不同。粮食和布帛在农产品中所占的比重最大,且产地分散。农户大都将多余的粮食运到附近的墟市或镇市上出售或在行铺交换其他物品,行铺汇集到一定数量后再贩运到邻近城市乃至地区性经济中心城市,有相当一部分粮食(主要是米)还要由东南地区等主产地远途贩运到首都。多余的布帛也多在墟市或镇市上出售或交换。多余的丝、麻则被农户拿到镇市上卖给机户,或由商贩收购后卖给机户;机户织成布帛后再由商人收购贩运到城市。而茶叶和水果等往往集中于特定的地区,由商人贩运到全国各地销售。

——以上材料均摘编自史仲文、胡晓林《中国全史》

(1)根据材料一,指出宋代城市的主要类型。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋代工商业发展原因。

19. 阅读材料,完成下列要求

材料一 元代在东北地区设辽阳行省,大批汉人被流放到黑龙江的奴尔干城一带;并在蒙古地区进行了有史以来的第一次屯田,在漠北蒙古设岭北行省,调动大批蒙古人、汉人、南人在和林(今蒙古国乌兰巴托),梅海等地屯田6万多亩;在云南(原大理国属地)设云南行省,汉人张立道做劝农使时,“教民播种,为陂池以备水旱”,并介绍内地养蚕植桑的经验。

——摘编自齐涛《古代中国经济史》

材料二 雍正帝为进一步巩固对广大西南地区的统治,在改土归流的基础上推行一系列开发政策。雍正帝在灵活处理土司、土官问题后派遣了一批忠诚、廉明、吃苦的流官以安定局面。针对土税繁多且杂乱的现象,雍正采取轻收、划一赋税,按内地“摊丁入亩”征收。雍正还在西南地区丈量土地、鼓励开垦,对大量无主荒地或生荒地,发给牛种、给予银两、分给房屋,鼓励垦种。官府在改流区发展水利、设置水利专官,开发水路交通也是其中的重要内容,如清廷在苗区组织苗民修筑公路,北达四川,东入贵州。在少数民族地区还普遍开设学校,批准各州县科举之名额。

——摘编自启智《清史通鉴》

(1)根据材料一,概括元朝政府开发边疆的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明雍正帝开发西南地区的历史背景及其影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 “秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守而窺周室,有席卷天下,包举字内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯,于是秦人拱手而取西河之外”,“秦人富强,天子致胙于孝公,诸侯毕贺”。

——据[西汉]贾谊《过秦论》、[西汉]司马迁《史记》等整理

从材料中提取一条信息,指出其所反映相关史实,并结合中国古代史知识加以阐述。(要求:信息准确,史论结合,阐述清晰。

同课章节目录