第一单元大单元教学设计学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第一单元大单元教学设计学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 555.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 21:44:22 | ||

图片预览

文档简介

课题 选择性必修上册第一单元群文阅读 主备人 常莎莎

教材分析 在中国民族危亡的时代,那一个个革命者,用他们的精神感召、流血牺牲,唤醒了更多的民众,一起拯救了我们这个伟大的民族和国家。本单元的六篇文章《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《别了,不列颠尼亚》《县委书记的好榜样-焦裕禄》《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》,共同构成中国革命传统文化单元。这些作品中,通过各位作者对当时革命事件的记述,展现革命英雄的革命精神和情怀。

教学目标 梳理本单元的课文内容,概括主要事件。 分析不同时期中国精神的内涵,理解当下青少年的使命与担当。 区分实用性文体,学习写作技巧。

教学重点 分析不同时期中国精神的内涵,理解当下青少年的使命与担当。

教学难点 区分实用性文体,学习写作技巧。

教学用时 4

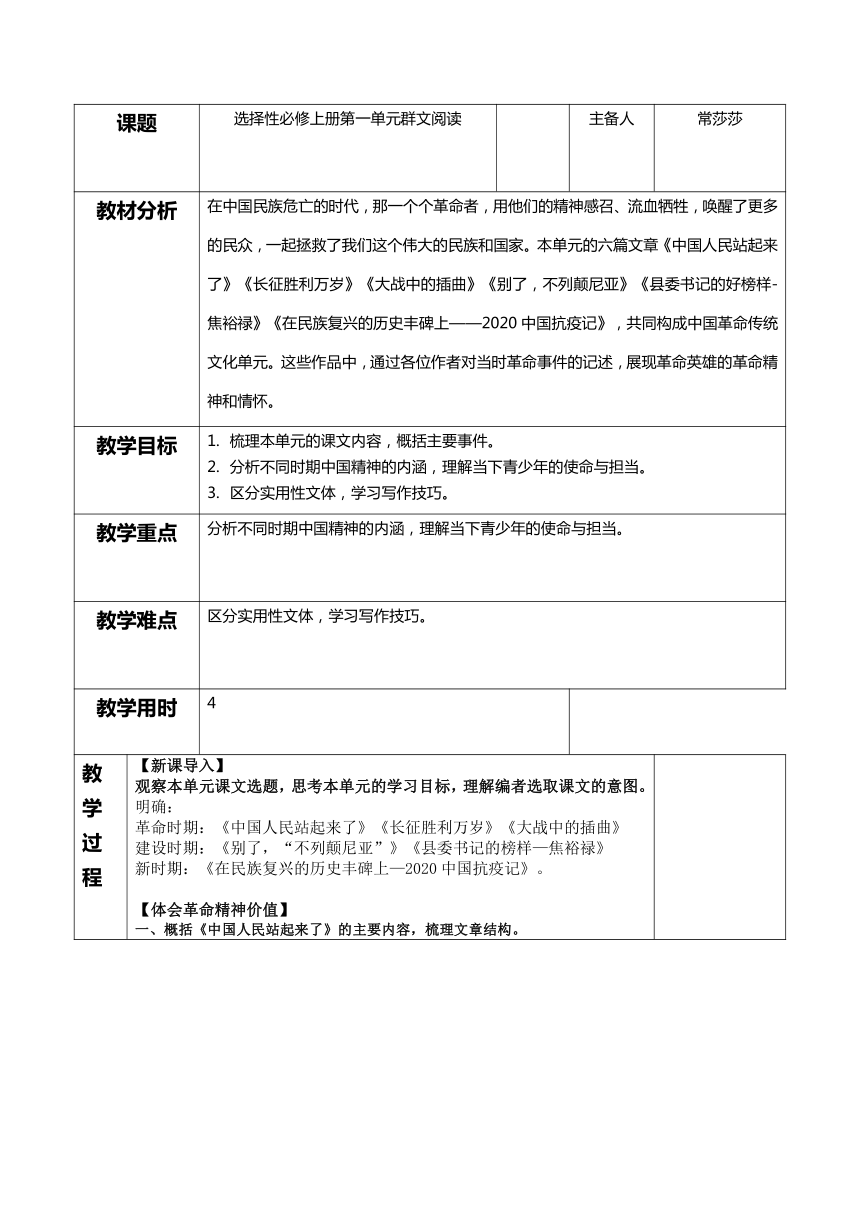

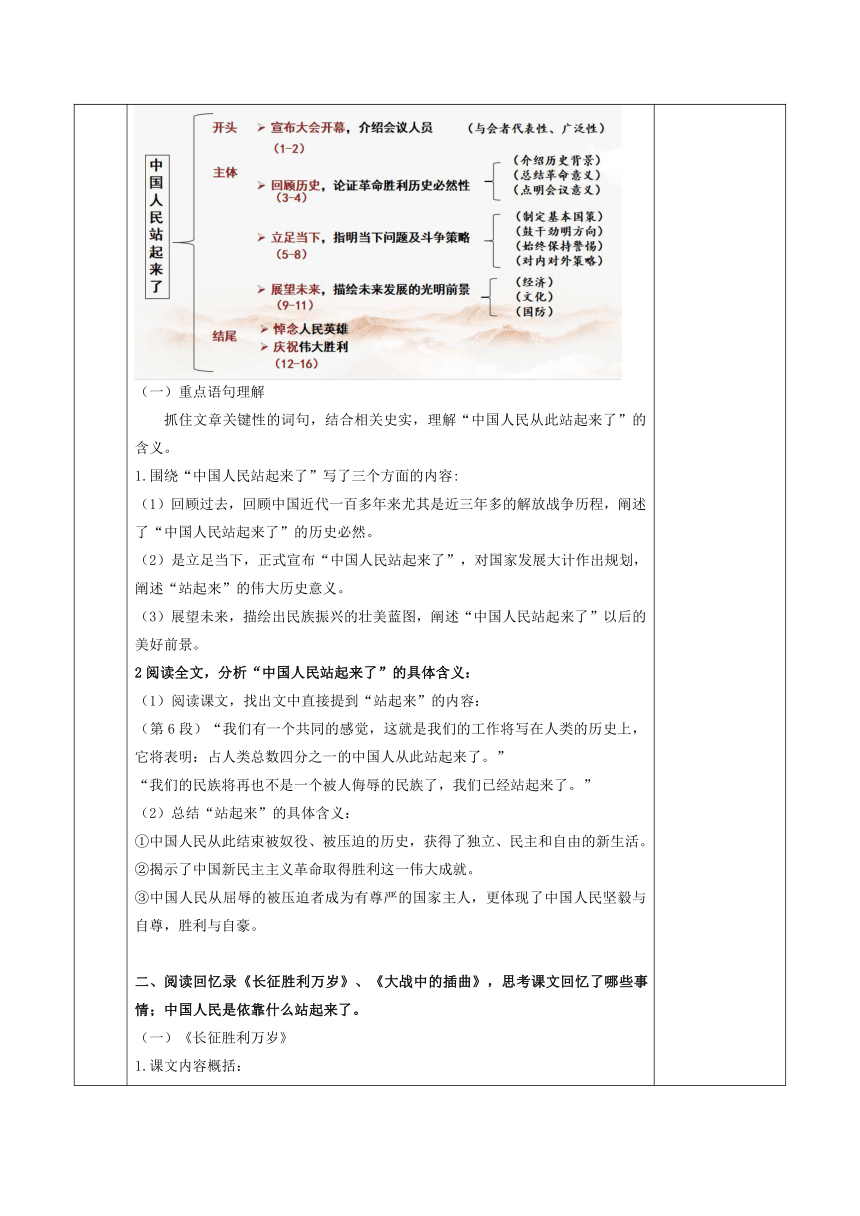

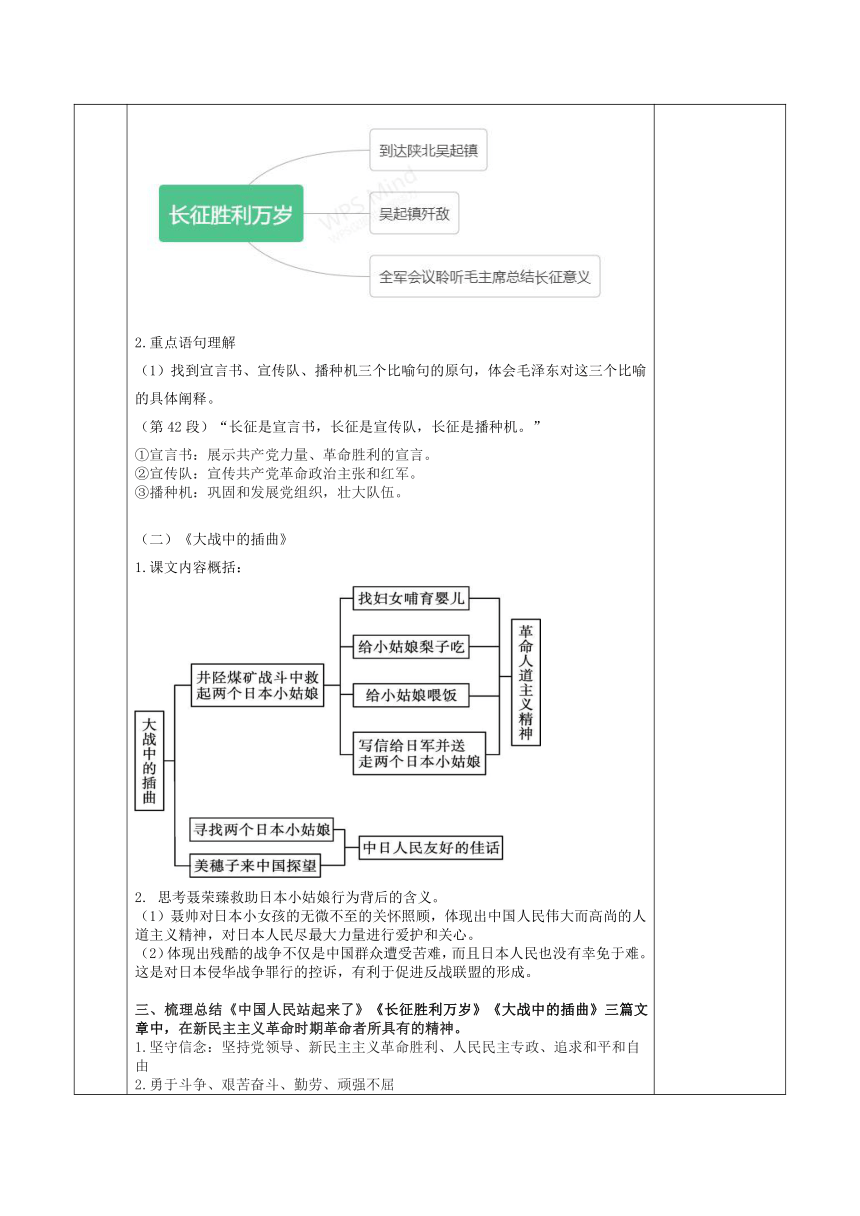

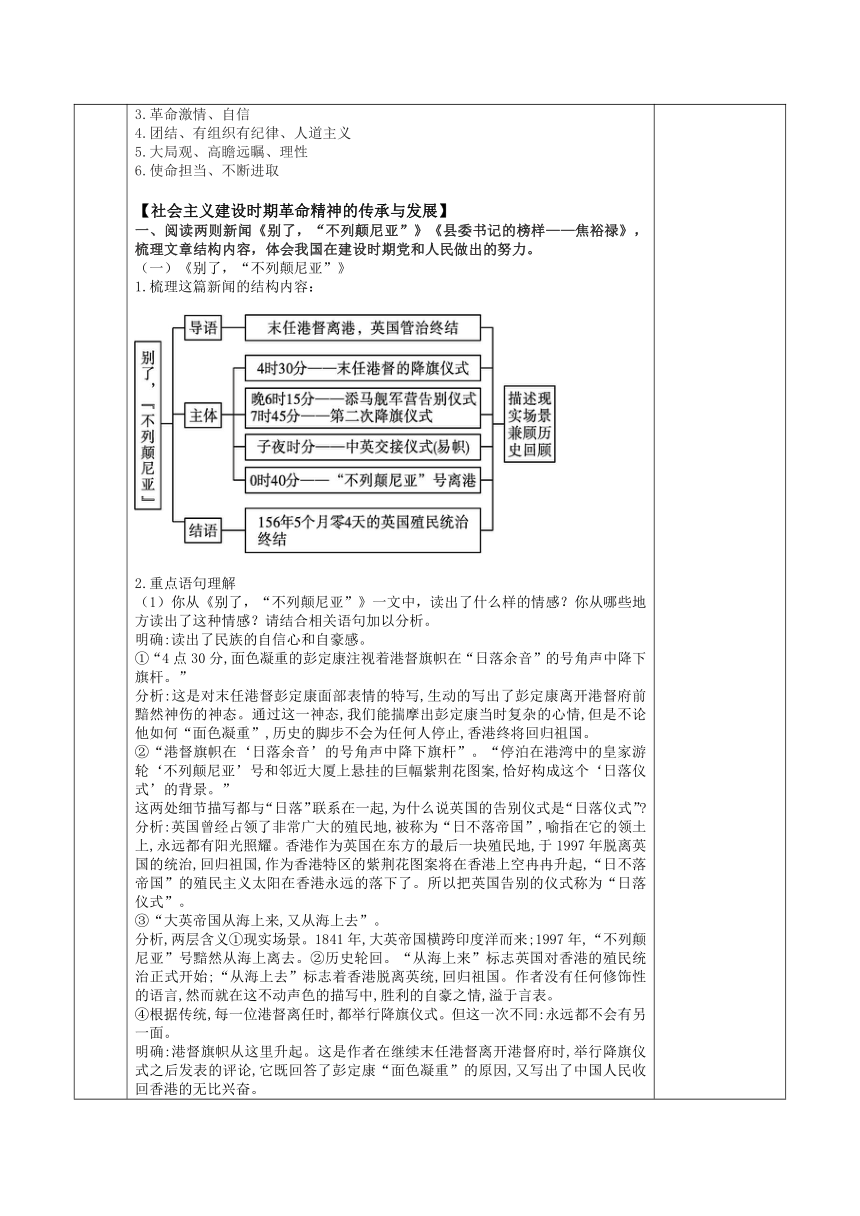

教学过程 【新课导入】 观察本单元课文选题,思考本单元的学习目标,理解编者选取课文的意图。 明确: 革命时期:《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《大战中的插曲》 建设时期:《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样—焦裕禄》 新时期:《在民族复兴的历史丰碑上—2020中国抗疫记》。 【体会革命精神价值】 一、概括《中国人民站起来了》的主要内容,梳理文章结构。 (一)重点语句理解 抓住文章关键性的词句,结合相关史实,理解“中国人民从此站起来了”的含义。 1.围绕“中国人民站起来了”写了三个方面的内容: (1)回顾过去,回顾中国近代一百多年来尤其是近三年多的解放战争历程,阐述了“中国人民站起来了”的历史必然。 (2)是立足当下,正式宣布“中国人民站起来了”,对国家发展大计作出规划,阐述“站起来”的伟大历史意义。 (3)展望未来,描绘出民族振兴的壮美蓝图,阐述“中国人民站起来了”以后的美好前景。 2阅读全文,分析“中国人民站起来了”的具体含义: (1)阅读课文,找出文中直接提到“站起来”的内容: (第6段)“我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站起来了。” “我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。” (2)总结“站起来”的具体含义: ①中国人民从此结束被奴役、被压迫的历史,获得了独立、民主和自由的新生活。 ②揭示了中国新民主主义革命取得胜利这一伟大成就。 ③中国人民从屈辱的被压迫者成为有尊严的国家主人,更体现了中国人民坚毅与自尊,胜利与自豪。 阅读回忆录《长征胜利万岁》、《大战中的插曲》,思考课文回忆了哪些事情;中国人民是依靠什么站起来了。 《长征胜利万岁》 1.课文内容概括: 2.重点语句理解 (1)找到宣言书、宣传队、播种机三个比喻句的原句,体会毛泽东对这三个比喻的具体阐释。 (第42段)“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。” ①宣言书:展示共产党力量、革命胜利的宣言。 ②宣传队:宣传共产党革命政治主张和红军。 ③播种机:巩固和发展党组织,壮大队伍。 《大战中的插曲》 1.课文内容概括: 思考聂荣臻救助日本小姑娘行为背后的含义。 (1)聂帅对日本小女孩的无微不至的关怀照顾,体现出中国人民伟大而高尚的人道主义精神,对日本人民尽最大力量进行爱护和关心。 (2)体现出残酷的战争不仅是中国群众遭受苦难,而且日本人民也没有幸免于难。这是对日本侵华战争罪行的控诉,有利于促进反战联盟的形成。 三、梳理总结《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《大战中的插曲》三篇文章中,在新民主主义革命时期革命者所具有的精神。 1.坚守信念:坚持党领导、新民主主义革命胜利、人民民主专政、追求和平和自由 2.勇于斗争、艰苦奋斗、勤劳、顽强不屈 3.革命激情、自信 4.团结、有组织有纪律、人道主义 5.大局观、高瞻远瞩、理性 6.使命担当、不断进取 【社会主义建设时期革命精神的传承与发展】 一、阅读两则新闻《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》,梳理文章结构内容,体会我国在建设时期党和人民做出的努力。 (一)《别了,“不列颠尼亚”》 1.梳理这篇新闻的结构内容: 2.重点语句理解 你从《别了,“不列颠尼亚”》一文中,读出了什么样的情感?你从哪些地方读出了这种情感?请结合相关语句加以分析。 明确:读出了民族的自信心和自豪感。 ①“4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。” 分析:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动的写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。 ②“港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”。“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。” 这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式” 分析:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。 ③“大英帝国从海上来,又从海上去”。 分析,两层含义①现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。 ④根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面。 明确:港督旗帜从这里升起。这是作者在继续末任港督离开港督府时,举行降旗仪式之后发表的评论,它既回答了彭定康“面色凝重”的原因,又写出了中国人民收回香港的无比兴奋。 ⑤将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。 明确:“消失”是“逐渐减少以至没有”的意思,它很形象地描写出查尔斯王子和末任港督乘坐的“不列颠尼亚”号驶离香港驶入大海的情形,并暗示着这艘船以及船上的人彻底离开香港,永远不能再以征服者的姿态出现再这片土地上。 赏析写作手法:本文是如何表现香港回归,英国对香港156年统治的结束这一主题的? 明确:第4段以及2、3、7、11自然段是这则消息的背景材料,有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。这样一来,就像电影中的闪回一样,将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且背景材料的引用也使得现实的场景有历史的厚重感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵——英国对香港156年统治的终结。这些背景材料对事件做了必要的补充,使得每一个仪式都显示出历史的跨度、厚度,因而虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。 (补充知识点:新闻背景的作用) (1)补充新闻内容,交代……具体信息,有利于读者了解新闻发生的原因、发展的来龙去脉。 (2)丰富文章内容,让读者全面了解……方面的内容,突出新闻人物……的特点/品质。 (3)突出新闻主旨,表达作者情感倾向,理解新闻的意义和价值。 (4)增强新闻的知识性、趣味性,使新闻更有可读性与感染力,吸引读者兴趣。 (5)历史背景:今昔对比,揭示事件的历史意义,增强作品的历史感、文化感、纵深感。 (二)《县委书记的榜样——焦裕禄》 1.梳理文章结构和内容: 引子:焦裕禄来到兰考的背景,初到兰考的作为。 第一节:焦裕禄身先士卒,带领县委班子深入一线进行细致地调查研究。 第二节:兰考县遭遇洪灾,焦裕禄同志带领兰考人民全力救灾。 第三节:焦裕禄身患肝癌,但心中只有人民,不顾自身。 第四节:焦裕禄因肝癌住院,即使在病中依旧没有忘记关心兰考县的人民。 第五节:焦裕禄的精神永远流传,带给人民无穷的精神力量。 2.阅读全文,思考:在县委书记焦裕禄身上,你看到了他对新民主主义革命时期革命精神的哪些继承和发展? ①坚守信念:党的领导。强国的决心(国家建设) ②勇于挑战、顽强奋斗。[自力更生] ③建设热情、不畏困难、乐观自信。[实干精神 、敬业(工作细致)、无私奉献] ④严于律己、廉洁奉公、公仆情怀 ⑤实事求是。[讲科学、善学习] ⑥使命感、责任与担当。[创造精神] (奋斗目标的改变:由民族解放变为强国建设(抵抗自然灾害) 精神表现变化:自力更生、实干精神 、敬业(工作细致)、无私奉献、严于律己、廉洁奉公、公仆情怀、讲科学、善学习、创造精神) 【革命精神的新时代化】 一、阅读《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》,概括文章每个章节的主题,归纳我国抗疫取得成效的原因。 1.梳理文章结构,概括每个章节的主题。 思考:伟大的抗疫精神是如何继承和发扬革命精神的? 明确:新时代的伟大抗疫精神是与战争年代革命者的革命精神一脉相承的。共产党员、基层干部、白衣战士、志愿者、岗位坚守者、八方驰援者,他们在疫情期间,挺立着“中华民族不屈的脊梁”,体现出自强不息、百折不挠的坚强意志,万众一心、众志成城的团结精神,顾全大局、甘于奉献的担当意识,一方有难、八方支援的仁爱之心,命运与共、天下一家的社会理想。他们作为新时代社会主义建设者,体现了新时代广大中国人民对革命精神的继承发扬。 【区分文体,学习写作】 《中国人民站起来了》是一篇开幕词,根据课文的内容,总结开幕词的特点。 明确:开幕词是在重要会议或重大活动开始时,为会议主持人或主要领导人讲话所用的文稿。开幕词的主要特点是宣告性和引导性。不论召开什么重要会议,或开展什么重要活动,按照惯例,一般都要由主持人或主要领导人致开幕词,这是一个必不可少的程序,标志着会议或活动的正式开始。 开幕词通常要阐明会议或活动的性质、宗旨、任务、要求和议程安排等,集中体现了大会或活动的指导思想,起着定调的作用,对引导会议或活动朝着既定的正确方向顺利进行,保证会议或活动的圆满成功,有着重要的意义。 联系《长征胜利万岁》《大战中的插曲》两篇课文,总结回忆录的写作内容和特点。 明确:回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。 关于一系列事件的记录,通常由参加者所写而不像历史那样拘于形式和完备。一种自传体描述,其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。 对比阅读《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样—焦裕禄》,比较新闻消息和通讯的异同点。 明确: 相同点:两者都是新闻体裁,都具有真实性。 不同点:(1)从内容上看:消息内容广泛,但多是高度概括的报道,较少作细节探究。通讯报道的是有影响、有特点的人和事,可以选择典型的事例,全面深入地报道事物的来龙去脉。反映事物的本质。 (2)从表达上看:消息以简洁的记叙为主,语言简洁明快。通讯虽也以记叙为主,但是可以灵活运用描写、抒情、议论等表达方式,以及比喻、拟人、排比、反问等修辞手法来增强语言表现力。 (3)从时效性来看:消息对时效性的要求更高,它应该比通讯来得更快。 四、文体总结(表格呈现) 【当代青年的继承与发扬】 阅读材料,思考当代青年应该如何继承与发扬伟大的革命精神。 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话: 中华民族是世界上伟大的民族,有着5000多年源远流长的文明历史,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。1840年鸦片战争以后,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起,实现中华民族伟大复兴,就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,浴血奋战、百折不挠,创造了新民主主义革命的伟大成就。 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,自力更生、发愤图强,创造了社会主义革命和建设的伟大成就。 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,解放思想、锐意进取,创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就。 未来属于青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高举马克思主义思想火炬,在风雨如晦的中国苦苦探寻民族复兴的前途。一百年来,在中国共产党的旗帜下,一代代中国青年把青春奋斗融入党和人民事业,成为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任,统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。 请根据本单元所学,结合当下社会现象、事件等,思考:在新时代,中国青年该如何继承与发展革命传统精神,助力中华民族伟大复兴。 【可参考的角度】 1.志气、骨气、底气 2.物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明,人民富裕、国家强盛、中国美丽 3.构建人类命运共同体,和平、和睦、和谐。发展、合作、共赢。团结 4.忧患意识、居安思危、敢于斗争,善于斗争 ……

教材分析 在中国民族危亡的时代,那一个个革命者,用他们的精神感召、流血牺牲,唤醒了更多的民众,一起拯救了我们这个伟大的民族和国家。本单元的六篇文章《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《别了,不列颠尼亚》《县委书记的好榜样-焦裕禄》《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》,共同构成中国革命传统文化单元。这些作品中,通过各位作者对当时革命事件的记述,展现革命英雄的革命精神和情怀。

教学目标 梳理本单元的课文内容,概括主要事件。 分析不同时期中国精神的内涵,理解当下青少年的使命与担当。 区分实用性文体,学习写作技巧。

教学重点 分析不同时期中国精神的内涵,理解当下青少年的使命与担当。

教学难点 区分实用性文体,学习写作技巧。

教学用时 4

教学过程 【新课导入】 观察本单元课文选题,思考本单元的学习目标,理解编者选取课文的意图。 明确: 革命时期:《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《大战中的插曲》 建设时期:《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样—焦裕禄》 新时期:《在民族复兴的历史丰碑上—2020中国抗疫记》。 【体会革命精神价值】 一、概括《中国人民站起来了》的主要内容,梳理文章结构。 (一)重点语句理解 抓住文章关键性的词句,结合相关史实,理解“中国人民从此站起来了”的含义。 1.围绕“中国人民站起来了”写了三个方面的内容: (1)回顾过去,回顾中国近代一百多年来尤其是近三年多的解放战争历程,阐述了“中国人民站起来了”的历史必然。 (2)是立足当下,正式宣布“中国人民站起来了”,对国家发展大计作出规划,阐述“站起来”的伟大历史意义。 (3)展望未来,描绘出民族振兴的壮美蓝图,阐述“中国人民站起来了”以后的美好前景。 2阅读全文,分析“中国人民站起来了”的具体含义: (1)阅读课文,找出文中直接提到“站起来”的内容: (第6段)“我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站起来了。” “我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。” (2)总结“站起来”的具体含义: ①中国人民从此结束被奴役、被压迫的历史,获得了独立、民主和自由的新生活。 ②揭示了中国新民主主义革命取得胜利这一伟大成就。 ③中国人民从屈辱的被压迫者成为有尊严的国家主人,更体现了中国人民坚毅与自尊,胜利与自豪。 阅读回忆录《长征胜利万岁》、《大战中的插曲》,思考课文回忆了哪些事情;中国人民是依靠什么站起来了。 《长征胜利万岁》 1.课文内容概括: 2.重点语句理解 (1)找到宣言书、宣传队、播种机三个比喻句的原句,体会毛泽东对这三个比喻的具体阐释。 (第42段)“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。” ①宣言书:展示共产党力量、革命胜利的宣言。 ②宣传队:宣传共产党革命政治主张和红军。 ③播种机:巩固和发展党组织,壮大队伍。 《大战中的插曲》 1.课文内容概括: 思考聂荣臻救助日本小姑娘行为背后的含义。 (1)聂帅对日本小女孩的无微不至的关怀照顾,体现出中国人民伟大而高尚的人道主义精神,对日本人民尽最大力量进行爱护和关心。 (2)体现出残酷的战争不仅是中国群众遭受苦难,而且日本人民也没有幸免于难。这是对日本侵华战争罪行的控诉,有利于促进反战联盟的形成。 三、梳理总结《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《大战中的插曲》三篇文章中,在新民主主义革命时期革命者所具有的精神。 1.坚守信念:坚持党领导、新民主主义革命胜利、人民民主专政、追求和平和自由 2.勇于斗争、艰苦奋斗、勤劳、顽强不屈 3.革命激情、自信 4.团结、有组织有纪律、人道主义 5.大局观、高瞻远瞩、理性 6.使命担当、不断进取 【社会主义建设时期革命精神的传承与发展】 一、阅读两则新闻《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》,梳理文章结构内容,体会我国在建设时期党和人民做出的努力。 (一)《别了,“不列颠尼亚”》 1.梳理这篇新闻的结构内容: 2.重点语句理解 你从《别了,“不列颠尼亚”》一文中,读出了什么样的情感?你从哪些地方读出了这种情感?请结合相关语句加以分析。 明确:读出了民族的自信心和自豪感。 ①“4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。” 分析:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动的写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。 ②“港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”。“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。” 这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式” 分析:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。 ③“大英帝国从海上来,又从海上去”。 分析,两层含义①现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。 ④根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面。 明确:港督旗帜从这里升起。这是作者在继续末任港督离开港督府时,举行降旗仪式之后发表的评论,它既回答了彭定康“面色凝重”的原因,又写出了中国人民收回香港的无比兴奋。 ⑤将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。 明确:“消失”是“逐渐减少以至没有”的意思,它很形象地描写出查尔斯王子和末任港督乘坐的“不列颠尼亚”号驶离香港驶入大海的情形,并暗示着这艘船以及船上的人彻底离开香港,永远不能再以征服者的姿态出现再这片土地上。 赏析写作手法:本文是如何表现香港回归,英国对香港156年统治的结束这一主题的? 明确:第4段以及2、3、7、11自然段是这则消息的背景材料,有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。这样一来,就像电影中的闪回一样,将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且背景材料的引用也使得现实的场景有历史的厚重感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵——英国对香港156年统治的终结。这些背景材料对事件做了必要的补充,使得每一个仪式都显示出历史的跨度、厚度,因而虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。 (补充知识点:新闻背景的作用) (1)补充新闻内容,交代……具体信息,有利于读者了解新闻发生的原因、发展的来龙去脉。 (2)丰富文章内容,让读者全面了解……方面的内容,突出新闻人物……的特点/品质。 (3)突出新闻主旨,表达作者情感倾向,理解新闻的意义和价值。 (4)增强新闻的知识性、趣味性,使新闻更有可读性与感染力,吸引读者兴趣。 (5)历史背景:今昔对比,揭示事件的历史意义,增强作品的历史感、文化感、纵深感。 (二)《县委书记的榜样——焦裕禄》 1.梳理文章结构和内容: 引子:焦裕禄来到兰考的背景,初到兰考的作为。 第一节:焦裕禄身先士卒,带领县委班子深入一线进行细致地调查研究。 第二节:兰考县遭遇洪灾,焦裕禄同志带领兰考人民全力救灾。 第三节:焦裕禄身患肝癌,但心中只有人民,不顾自身。 第四节:焦裕禄因肝癌住院,即使在病中依旧没有忘记关心兰考县的人民。 第五节:焦裕禄的精神永远流传,带给人民无穷的精神力量。 2.阅读全文,思考:在县委书记焦裕禄身上,你看到了他对新民主主义革命时期革命精神的哪些继承和发展? ①坚守信念:党的领导。强国的决心(国家建设) ②勇于挑战、顽强奋斗。[自力更生] ③建设热情、不畏困难、乐观自信。[实干精神 、敬业(工作细致)、无私奉献] ④严于律己、廉洁奉公、公仆情怀 ⑤实事求是。[讲科学、善学习] ⑥使命感、责任与担当。[创造精神] (奋斗目标的改变:由民族解放变为强国建设(抵抗自然灾害) 精神表现变化:自力更生、实干精神 、敬业(工作细致)、无私奉献、严于律己、廉洁奉公、公仆情怀、讲科学、善学习、创造精神) 【革命精神的新时代化】 一、阅读《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》,概括文章每个章节的主题,归纳我国抗疫取得成效的原因。 1.梳理文章结构,概括每个章节的主题。 思考:伟大的抗疫精神是如何继承和发扬革命精神的? 明确:新时代的伟大抗疫精神是与战争年代革命者的革命精神一脉相承的。共产党员、基层干部、白衣战士、志愿者、岗位坚守者、八方驰援者,他们在疫情期间,挺立着“中华民族不屈的脊梁”,体现出自强不息、百折不挠的坚强意志,万众一心、众志成城的团结精神,顾全大局、甘于奉献的担当意识,一方有难、八方支援的仁爱之心,命运与共、天下一家的社会理想。他们作为新时代社会主义建设者,体现了新时代广大中国人民对革命精神的继承发扬。 【区分文体,学习写作】 《中国人民站起来了》是一篇开幕词,根据课文的内容,总结开幕词的特点。 明确:开幕词是在重要会议或重大活动开始时,为会议主持人或主要领导人讲话所用的文稿。开幕词的主要特点是宣告性和引导性。不论召开什么重要会议,或开展什么重要活动,按照惯例,一般都要由主持人或主要领导人致开幕词,这是一个必不可少的程序,标志着会议或活动的正式开始。 开幕词通常要阐明会议或活动的性质、宗旨、任务、要求和议程安排等,集中体现了大会或活动的指导思想,起着定调的作用,对引导会议或活动朝着既定的正确方向顺利进行,保证会议或活动的圆满成功,有着重要的意义。 联系《长征胜利万岁》《大战中的插曲》两篇课文,总结回忆录的写作内容和特点。 明确:回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。 关于一系列事件的记录,通常由参加者所写而不像历史那样拘于形式和完备。一种自传体描述,其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。 对比阅读《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样—焦裕禄》,比较新闻消息和通讯的异同点。 明确: 相同点:两者都是新闻体裁,都具有真实性。 不同点:(1)从内容上看:消息内容广泛,但多是高度概括的报道,较少作细节探究。通讯报道的是有影响、有特点的人和事,可以选择典型的事例,全面深入地报道事物的来龙去脉。反映事物的本质。 (2)从表达上看:消息以简洁的记叙为主,语言简洁明快。通讯虽也以记叙为主,但是可以灵活运用描写、抒情、议论等表达方式,以及比喻、拟人、排比、反问等修辞手法来增强语言表现力。 (3)从时效性来看:消息对时效性的要求更高,它应该比通讯来得更快。 四、文体总结(表格呈现) 【当代青年的继承与发扬】 阅读材料,思考当代青年应该如何继承与发扬伟大的革命精神。 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话: 中华民族是世界上伟大的民族,有着5000多年源远流长的文明历史,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。1840年鸦片战争以后,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起,实现中华民族伟大复兴,就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,浴血奋战、百折不挠,创造了新民主主义革命的伟大成就。 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,自力更生、发愤图强,创造了社会主义革命和建设的伟大成就。 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,解放思想、锐意进取,创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就。 未来属于青年,希望寄予青年。一百年前,一群新青年高举马克思主义思想火炬,在风雨如晦的中国苦苦探寻民族复兴的前途。一百年来,在中国共产党的旗帜下,一代代中国青年把青春奋斗融入党和人民事业,成为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任,统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。 请根据本单元所学,结合当下社会现象、事件等,思考:在新时代,中国青年该如何继承与发展革命传统精神,助力中华民族伟大复兴。 【可参考的角度】 1.志气、骨气、底气 2.物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明,人民富裕、国家强盛、中国美丽 3.构建人类命运共同体,和平、和睦、和谐。发展、合作、共赢。团结 4.忧患意识、居安思危、敢于斗争,善于斗争 ……