第七单元 大单元教学设计 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元 大单元教学设计 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 98.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 21:46:47 | ||

图片预览

文档简介

统编版(2019)必修上第七单元 大单元教学设计

在实施新课标、新教材的过程中,教学设计的“变身”势在必行。“老剧本”显然不能演绎“新剧情”,特别是“大单元”的教学设计,早已不是先前“教学目标、重难点、课堂导入”等等单线流水式的若干步骤所能呈现的。那么,“三新”视域下,大单元的助学设计以什么样貌呈现最适恰

一、教学时段:

大单元学习设计应以“课时-学段-单元”梯度呈现教学时段,而不是先前一律等分的课时。

比如必修上第七单元总共 9 课时,分为4个学段:启动课(第一课时)--立项课(第二课时)--探究课(第三到第八课时)--写作课(第九课时)。其中,第三学段分为群文阅读,包括《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》(3课时);比较阅读,包括《赤壁赋》《登泰山记》(3课时)。

二、统整式设计:

相比之前的链条式教学设计,大单元助学案在设计上更倾向于全面性、立体化、动态感的统整式学习设计。

(一)抓大放小

统整式学案设计的着眼点不是一节一堂的教学目标,而是从顶层着眼,层层下放:立德树人--四层四翼--核心素养--任务群--单元目标--学段目标--课时目标。这种“层层下放”式的设计视域,要求教师有一种自上而下的设计格局,树立“大概念”,抓住“大单元”,尽量以“大任务”“大项目”“大活动”引领整合“大课堂”。

不是说“知识目标”流于碎、小就不重要了,而是自下而上,延用字--词--句--段--篇章--文意的线性学习模式过于单一且效能低下。课堂是宝贵的学习场、生命场,课堂是促成思维萌动、碰撞、生长的生成地;不是单纯让学生摄取信息,识记知识点,重复某种技能的训练场。“小”的知识和能力目标,应予各种“任务”“作业”的形式,安排在课前或课后让学生尽量独立完成。

那么,如何提炼设计本单元的核心概念和主题任务呢?仔细研读文本、课标以及单元目标都必不可少。

本单元人文主题:

围绕“自然情怀”,感受自然之美,提升感悟力,激发对自然生活的热爱,培养与自然和谐相处的理念,探寻民族文化观念、民族审美心理。

本单元学科素养:

感知文学作品、涵泳品味。领悟作品内涵,把握作者情感态度,获得审美体验。从不同层面鉴赏文学作品,对作品的表现角度和艺术价值有独到的思考,感受文辞之美。捕捉创作灵感,运用一定的艺术手法,学会情、景、理交融,用自己喜欢的文体样式写作。

本单元专题任务:

1.感悟自然之美

2.品味人文情思

3.积淀文化人格

4.写出我的境遇

综上,本单元的核心概念——“人与自然”

本单元的主题任务—— 审美、鉴赏、写作

(二)单元启动(第一课时)

有方向感的单元学案设计,提倡在每个单元模块开启时,要安排一节单元开启课,类似项目化学习的“立项”。让学生对本单元的学习内容整体感知,初步触摸,并讨论单元对应的大概念,大问题,确定主题任务以及基本的学习方法。

第一课时:依学定教,尊重学生阅读初体验

问题设计一:

你最喜欢本单元里哪一篇文章?为什么?说说理由(要有证据,有出处,引导学生在原文中找一找,读一读,析一析。)

问题设计二:

你觉得哪一篇和哪一篇比怎么样,谈谈优劣高下。(学生们各持己见,引发他们争论、论辩。)

第一课时(备案):“问题”突击战

提问:在阅读的过程中,你有没有觉得哪里写的不太好?有没有莫名其妙的地方?费解的地方?不懂的地方?(不需要讨论,独立思考,说出自己真实的阅读体验,只要是真的问题,就一定是有价值的。)

课后作业:

设计一个图表,把大家的发言归纳整理一下,进行对比、梳理、赏析。或者写一段赏析的文字。(这个作业把划分表格的维度和图表设计的创意留给学生。不是让他们单纯地填,而是依自己思维去创建图表)

(三)单元立项(第二课时)—— 领悟自然中的生命哲学

单元主题任务一:

你觉得这几篇文章里人与自然的关系是怎样的?请用一个词概括。

(答案预设:逃逸、治愈、启迪、开悟、抚慰、净化、超脱、回归······)

(任务设计意图:一字立骨,考查思维穿透力和文本感悟力)

单元主题任务二:

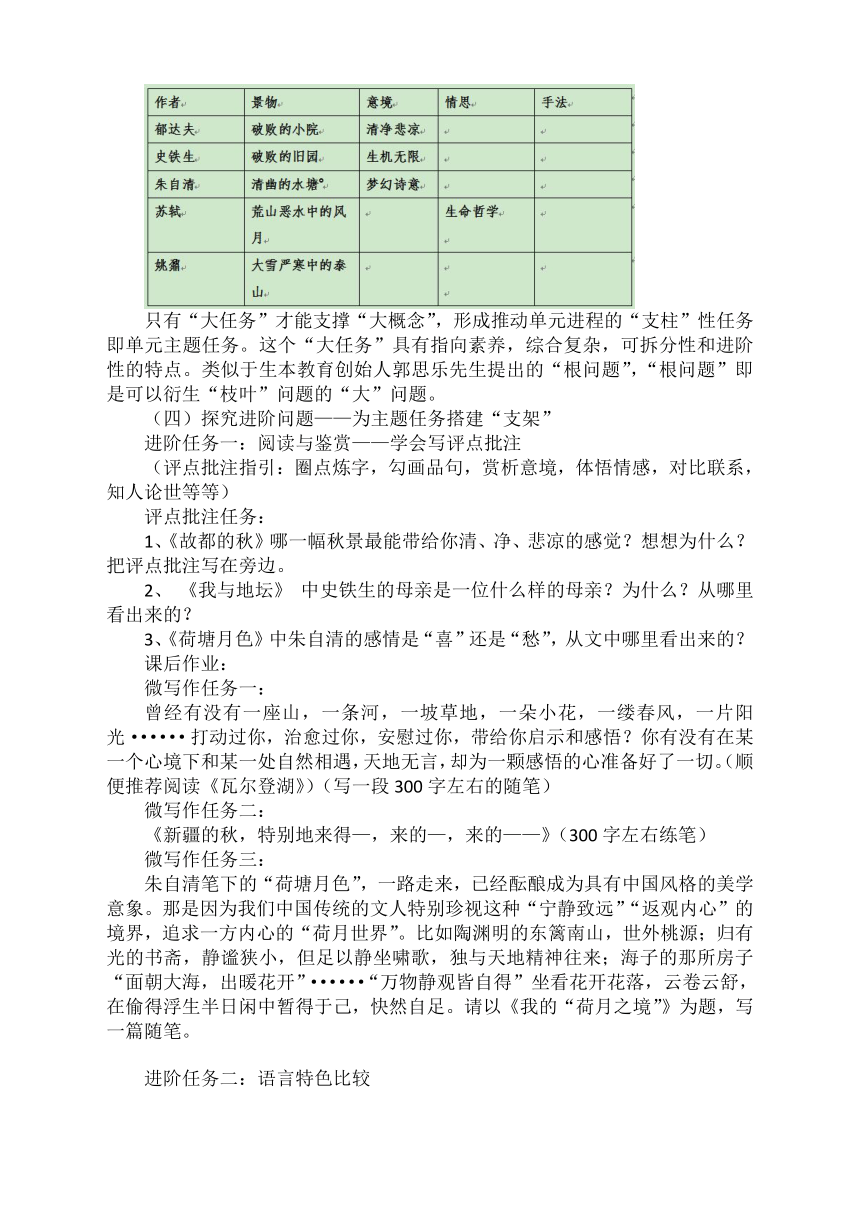

你觉得苏东坡、郁达夫、史铁生、姚鼐、朱自清他们各自笔下的景物都有哪些特点?为什么选取这些景?作者是怎样写景的?为什么这么写?蕴含着作者怎样的感情?(可以选取自己喜欢的一位作家作品,也可以比较阐述和综合阐述)

(设计意图:学会鉴赏探究,梳理思维理路)

只有“大任务”才能支撑“大概念”,形成推动单元进程的“支柱”性任务即单元主题任务。这个“大任务”具有指向素养,综合复杂,可拆分性和进阶性的特点。类似于生本教育创始人郭思乐先生提出的“根问题”,“根问题”即是可以衍生“枝叶”问题的“大”问题。

(四)探究进阶问题——为主题任务搭建“支架”

进阶任务一:阅读与鉴赏——学会写评点批注

(评点批注指引:圈点炼字,勾画品句,赏析意境,体悟情感,对比联系,知人论世等等)

评点批注任务:

1、《故都的秋》哪一幅秋景最能带给你清、净、悲凉的感觉?想想为什么?把评点批注写在旁边。

2、 《我与地坛》 中史铁生的母亲是一位什么样的母亲?为什么?从哪里看出来的?

3、《荷塘月色》中朱自清的感情是“喜”还是“愁”,从文中哪里看出来的?

课后作业:

微写作任务一:

曾经有没有一座山,一条河,一坡草地,一朵小花,一缕春风,一片阳光······打动过你,治愈过你,安慰过你,带给你启示和感悟?你有没有在某一个心境下和某一处自然相遇,天地无言,却为一颗感悟的心准备好了一切。(顺便推荐阅读《瓦尔登湖》)(写一段300字左右的随笔)

微写作任务二:

《新疆的秋,特别地来得—,来的—,来的——》(300字左右练笔)

微写作任务三:

朱自清笔下的“荷塘月色”,一路走来,已经酝酿成为具有中国风格的美学意象。那是因为我们中国传统的文人特别珍视这种“宁静致远”“返观内心”的境界,追求一方内心的“荷月世界”。比如陶渊明的东篱南山,世外桃源;归有光的书斋,静谧狭小,但足以静坐啸歌,独与天地精神往来;海子的那所房子“面朝大海,出暖花开”······“万物静观皆自得”坐看花开花落,云卷云舒,在偷得浮生半日闲中暂得于己,快然自足。请以《我的“荷月之境”》为题,写一篇随笔。

进阶任务二:语言特色比较

进阶任务三:探寻山水文化

活动: 赏读山水意趣“知者乐水,仁者乐山”是中国文化的传统,《赤壁赋》、《登泰山记》,一乐水,一乐山,均为名篇,各具意趣。试从文中找出重点语句并说说景物的各自特点。

(五)整体推进与单点突破相结合

任务一:《赤壁赋》

主客问答,儒道对话。“主客问答”是赋体文章的特色,在文中也是儒道的对话,是苏轼内心两个自我的辩论。找找体现“儒”与“道”思想的语句,并体会苏轼的复杂情思。

任务二:意象与意境

1、北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

2、大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。

任务:

1、找出两段文字的意象,概括其意境特征。

2、再从本单元其他文章中推荐一两幅景物图,分析意象,画面意境特征。

设计意图:

通过本活动,让学生体会景物描写与意象的关系,比如,郁达夫从槐花、落蕊意象的寻常、细微、柔软中分析了秋天景物给读者带来的微妙与逼真。寂静无人,独自徘徊,静静享受那种欣喜、闲适,落寞之感从秋天落蕊图的意境之中传递出来。从而再让学生思考自己先前的景物描写意象、意境、画面是否能关照人物心理。

任务三:景与理

1、《我与地坛》成就了史铁生,史铁生成就了地坛。找出文本第一部分的景物描写,小组讨论这三处景物对作者获得生命启迪分别有什么作用?

2、《赤壁赋》前两段的景物描写与主客问答阐发人生哲理的关联在哪里?

(六)写作课——归纳整理,成果落实

论文写作:

回顾单元主题任务,进阶性任务,以及各个问题有没有得到解决?发现答案之间的关联,梳理思考理路,自拟标题,完成一篇“人与自然”关系的小论文。

图标梳理:

设计表格,梳理写景技法。

文学写作:

小组合作,截取课内某一处写景文字,改编为一首自由诗,选择合适的背景音乐,展演出来。

学习支架:

1、诵读名家的视频,资料《散文诵读的技巧》。

2、阅读资料,杨道麟《试论经典散文的美学特征》

3、手机制作微电影。

三、流动预设性:

新助学案承认课堂是流动变化的。教学现场是一个不断生成新问题,冒出新现象,呈现新结果的思维交汇、碰撞、变化、成长的生命场。课堂是不拘的,活泼的,常新的。基于此,设计者尽可能放下过多的操控欲,放下对手边一纸教案的执着,放下几个环节几个步骤的固化模式,把树人立德大概念,核心素养大方向,经典解读真功夫把握住,就能在“以生为本”的看似“随机”的课堂中闪烁出灵光。

坚持学案设计的预设性而非设定行。一切是为了学生更好的学,而非老师更好的教。学生是脚,设计是鞋,在课堂上要有随时扔掉设计图纸的勇气。

比如《荷塘月色》的综合实践主题任务如下:

如果你觉得《荷塘月色》意境很美,感情很美,或者文章的某一点能契合你心,可以用语言,也可以用你喜欢的、熟悉的方式传达出来。

(充分发挥想象力,形式灵活多样,不拘一格,鼓励创新)

如果你觉得不那么美,那么可以给大家展示一篇你觉得更美的文章,说说原因,比较一下高下异同。

大任务以极大的开放性调动了学生参与的积极性。于是课堂便收获了无限创意:现代诗歌、古诗词、书法、绘画、艺术字,楼盘小区广告词、朱自清纪念馆、文化衫、纪念品、扇面、香包、摆件、吊坠、书签、主题餐馆、旗袍、菜肴等等。这是“根”问题的优势,但是课堂是让思维萌芽,抽穗的地方,不是走马灯式的展示。教师要有一双慧眼,善于倾听和发现,灵敏捕捉,抓住教机。发现小小萌芽,发现学生的“思维增长点”“灵感触发点”“能力提升点”和“个人闪光点”,加足火力,提炼升华,争取“点”“点”生花。

我问“团扇”的设计者,为什么不设计成“折扇”?她说设计成“折扇”就没有了月亮。再问“团团圆圆”的感受是从哪里来的?引导大家一起返回原文,在文字中寻找灵感的来源,一起细读,精析。最后发现,作者朱自清和传统的文人一样,对团圆的祈望渗透在思乡、归家、妻儿亲情、甚至游走的路线上。

我发现学生作品明显呈现两个派系,两种风格。一种是香囊、摆件、团扇等淡雅的“小清新”系风格;而另一些学生则是水墨、素描、版画等“黑白阴影系”。于是,启发学生回到文本,回到朱自清内心,学会知人论世,找到灵感来源和心理依据。比如,清新派的作者能从文本中找到体现作者“偷得浮生半日闲”的轻松、惬意、美好的文句,体会作者心境的余裕和荷月意境的美好。而黑白派能则从文中找到“淡淡哀愁”的文字,这时可以联系写作背景,看看那个年代知识分子内心的苦闷和家国情怀。两种风格相映成趣,因为“光与影本来就有着和谐的旋律”。

学生王璐瑶的小诗,抓住一个“半”字,就可以比较赏析多首意境暗合的古诗词,并进而引导学生领悟作者倾向于中庸的人生哲学和“花未全开月未圆,人间小满胜万全”的美学意境。

《荷塘月色》读后感

高一24班 王路瑶

给我半个清静的夜

半个清凉的月

半塘幽沉的绿水

和永生的晚风

这夜里

我忘记了我

从何而来

因何而去

树的名字,路的名字,我的名字

伴随这寂静睡去了

我的眼角淌出月色

身畔传来

万籁空濛

最后,我还会问一道附加题,“如果你的作品上只能刻或绣上一句话,你会选文中哪一句?”自己认为这个问题最能考查学生鉴赏水平的高下。答案是丰富多彩的,启发学生表达,各陈理由。“我且受用这无边的荷香月色好了”以缥缈微妙的意境,深邃淡逸的况味成为首选。

如果有同学拿着季羡林的《清塘荷韵》,林清玄的《莲花开落》,席慕蓉的《莲的心事》等散文来做比较,发表评论,那么课堂就是另一番样子。

讲姚鼐的《登泰山记》,一个学生提问:“姚鼐顶风冒雪爬山,为何不顾危险疲累,数了七千多级台阶?为何在文章写完之后,又加一句干巴巴的对石头的记录?”这样的问题不可轻易放过,它如同“钩子”,可以深挖出一大串有关对桐城派“义理、考据、辞章”的写作风格以及姚鼐其人其文的探索。

不愤不启,不悱不发,问题最接近于智慧。如果课堂是被学生的问题引领而不是被老师设计安排,那将是最好的课堂。

课堂是水,掌控课堂可以依据设计讲得滴水不漏;而动态流动,生成性的课堂则是将一捧碎玉撒成绚丽的彩虹。

在实施新课标、新教材的过程中,教学设计的“变身”势在必行。“老剧本”显然不能演绎“新剧情”,特别是“大单元”的教学设计,早已不是先前“教学目标、重难点、课堂导入”等等单线流水式的若干步骤所能呈现的。那么,“三新”视域下,大单元的助学设计以什么样貌呈现最适恰

一、教学时段:

大单元学习设计应以“课时-学段-单元”梯度呈现教学时段,而不是先前一律等分的课时。

比如必修上第七单元总共 9 课时,分为4个学段:启动课(第一课时)--立项课(第二课时)--探究课(第三到第八课时)--写作课(第九课时)。其中,第三学段分为群文阅读,包括《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》(3课时);比较阅读,包括《赤壁赋》《登泰山记》(3课时)。

二、统整式设计:

相比之前的链条式教学设计,大单元助学案在设计上更倾向于全面性、立体化、动态感的统整式学习设计。

(一)抓大放小

统整式学案设计的着眼点不是一节一堂的教学目标,而是从顶层着眼,层层下放:立德树人--四层四翼--核心素养--任务群--单元目标--学段目标--课时目标。这种“层层下放”式的设计视域,要求教师有一种自上而下的设计格局,树立“大概念”,抓住“大单元”,尽量以“大任务”“大项目”“大活动”引领整合“大课堂”。

不是说“知识目标”流于碎、小就不重要了,而是自下而上,延用字--词--句--段--篇章--文意的线性学习模式过于单一且效能低下。课堂是宝贵的学习场、生命场,课堂是促成思维萌动、碰撞、生长的生成地;不是单纯让学生摄取信息,识记知识点,重复某种技能的训练场。“小”的知识和能力目标,应予各种“任务”“作业”的形式,安排在课前或课后让学生尽量独立完成。

那么,如何提炼设计本单元的核心概念和主题任务呢?仔细研读文本、课标以及单元目标都必不可少。

本单元人文主题:

围绕“自然情怀”,感受自然之美,提升感悟力,激发对自然生活的热爱,培养与自然和谐相处的理念,探寻民族文化观念、民族审美心理。

本单元学科素养:

感知文学作品、涵泳品味。领悟作品内涵,把握作者情感态度,获得审美体验。从不同层面鉴赏文学作品,对作品的表现角度和艺术价值有独到的思考,感受文辞之美。捕捉创作灵感,运用一定的艺术手法,学会情、景、理交融,用自己喜欢的文体样式写作。

本单元专题任务:

1.感悟自然之美

2.品味人文情思

3.积淀文化人格

4.写出我的境遇

综上,本单元的核心概念——“人与自然”

本单元的主题任务—— 审美、鉴赏、写作

(二)单元启动(第一课时)

有方向感的单元学案设计,提倡在每个单元模块开启时,要安排一节单元开启课,类似项目化学习的“立项”。让学生对本单元的学习内容整体感知,初步触摸,并讨论单元对应的大概念,大问题,确定主题任务以及基本的学习方法。

第一课时:依学定教,尊重学生阅读初体验

问题设计一:

你最喜欢本单元里哪一篇文章?为什么?说说理由(要有证据,有出处,引导学生在原文中找一找,读一读,析一析。)

问题设计二:

你觉得哪一篇和哪一篇比怎么样,谈谈优劣高下。(学生们各持己见,引发他们争论、论辩。)

第一课时(备案):“问题”突击战

提问:在阅读的过程中,你有没有觉得哪里写的不太好?有没有莫名其妙的地方?费解的地方?不懂的地方?(不需要讨论,独立思考,说出自己真实的阅读体验,只要是真的问题,就一定是有价值的。)

课后作业:

设计一个图表,把大家的发言归纳整理一下,进行对比、梳理、赏析。或者写一段赏析的文字。(这个作业把划分表格的维度和图表设计的创意留给学生。不是让他们单纯地填,而是依自己思维去创建图表)

(三)单元立项(第二课时)—— 领悟自然中的生命哲学

单元主题任务一:

你觉得这几篇文章里人与自然的关系是怎样的?请用一个词概括。

(答案预设:逃逸、治愈、启迪、开悟、抚慰、净化、超脱、回归······)

(任务设计意图:一字立骨,考查思维穿透力和文本感悟力)

单元主题任务二:

你觉得苏东坡、郁达夫、史铁生、姚鼐、朱自清他们各自笔下的景物都有哪些特点?为什么选取这些景?作者是怎样写景的?为什么这么写?蕴含着作者怎样的感情?(可以选取自己喜欢的一位作家作品,也可以比较阐述和综合阐述)

(设计意图:学会鉴赏探究,梳理思维理路)

只有“大任务”才能支撑“大概念”,形成推动单元进程的“支柱”性任务即单元主题任务。这个“大任务”具有指向素养,综合复杂,可拆分性和进阶性的特点。类似于生本教育创始人郭思乐先生提出的“根问题”,“根问题”即是可以衍生“枝叶”问题的“大”问题。

(四)探究进阶问题——为主题任务搭建“支架”

进阶任务一:阅读与鉴赏——学会写评点批注

(评点批注指引:圈点炼字,勾画品句,赏析意境,体悟情感,对比联系,知人论世等等)

评点批注任务:

1、《故都的秋》哪一幅秋景最能带给你清、净、悲凉的感觉?想想为什么?把评点批注写在旁边。

2、 《我与地坛》 中史铁生的母亲是一位什么样的母亲?为什么?从哪里看出来的?

3、《荷塘月色》中朱自清的感情是“喜”还是“愁”,从文中哪里看出来的?

课后作业:

微写作任务一:

曾经有没有一座山,一条河,一坡草地,一朵小花,一缕春风,一片阳光······打动过你,治愈过你,安慰过你,带给你启示和感悟?你有没有在某一个心境下和某一处自然相遇,天地无言,却为一颗感悟的心准备好了一切。(顺便推荐阅读《瓦尔登湖》)(写一段300字左右的随笔)

微写作任务二:

《新疆的秋,特别地来得—,来的—,来的——》(300字左右练笔)

微写作任务三:

朱自清笔下的“荷塘月色”,一路走来,已经酝酿成为具有中国风格的美学意象。那是因为我们中国传统的文人特别珍视这种“宁静致远”“返观内心”的境界,追求一方内心的“荷月世界”。比如陶渊明的东篱南山,世外桃源;归有光的书斋,静谧狭小,但足以静坐啸歌,独与天地精神往来;海子的那所房子“面朝大海,出暖花开”······“万物静观皆自得”坐看花开花落,云卷云舒,在偷得浮生半日闲中暂得于己,快然自足。请以《我的“荷月之境”》为题,写一篇随笔。

进阶任务二:语言特色比较

进阶任务三:探寻山水文化

活动: 赏读山水意趣“知者乐水,仁者乐山”是中国文化的传统,《赤壁赋》、《登泰山记》,一乐水,一乐山,均为名篇,各具意趣。试从文中找出重点语句并说说景物的各自特点。

(五)整体推进与单点突破相结合

任务一:《赤壁赋》

主客问答,儒道对话。“主客问答”是赋体文章的特色,在文中也是儒道的对话,是苏轼内心两个自我的辩论。找找体现“儒”与“道”思想的语句,并体会苏轼的复杂情思。

任务二:意象与意境

1、北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

2、大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。

任务:

1、找出两段文字的意象,概括其意境特征。

2、再从本单元其他文章中推荐一两幅景物图,分析意象,画面意境特征。

设计意图:

通过本活动,让学生体会景物描写与意象的关系,比如,郁达夫从槐花、落蕊意象的寻常、细微、柔软中分析了秋天景物给读者带来的微妙与逼真。寂静无人,独自徘徊,静静享受那种欣喜、闲适,落寞之感从秋天落蕊图的意境之中传递出来。从而再让学生思考自己先前的景物描写意象、意境、画面是否能关照人物心理。

任务三:景与理

1、《我与地坛》成就了史铁生,史铁生成就了地坛。找出文本第一部分的景物描写,小组讨论这三处景物对作者获得生命启迪分别有什么作用?

2、《赤壁赋》前两段的景物描写与主客问答阐发人生哲理的关联在哪里?

(六)写作课——归纳整理,成果落实

论文写作:

回顾单元主题任务,进阶性任务,以及各个问题有没有得到解决?发现答案之间的关联,梳理思考理路,自拟标题,完成一篇“人与自然”关系的小论文。

图标梳理:

设计表格,梳理写景技法。

文学写作:

小组合作,截取课内某一处写景文字,改编为一首自由诗,选择合适的背景音乐,展演出来。

学习支架:

1、诵读名家的视频,资料《散文诵读的技巧》。

2、阅读资料,杨道麟《试论经典散文的美学特征》

3、手机制作微电影。

三、流动预设性:

新助学案承认课堂是流动变化的。教学现场是一个不断生成新问题,冒出新现象,呈现新结果的思维交汇、碰撞、变化、成长的生命场。课堂是不拘的,活泼的,常新的。基于此,设计者尽可能放下过多的操控欲,放下对手边一纸教案的执着,放下几个环节几个步骤的固化模式,把树人立德大概念,核心素养大方向,经典解读真功夫把握住,就能在“以生为本”的看似“随机”的课堂中闪烁出灵光。

坚持学案设计的预设性而非设定行。一切是为了学生更好的学,而非老师更好的教。学生是脚,设计是鞋,在课堂上要有随时扔掉设计图纸的勇气。

比如《荷塘月色》的综合实践主题任务如下:

如果你觉得《荷塘月色》意境很美,感情很美,或者文章的某一点能契合你心,可以用语言,也可以用你喜欢的、熟悉的方式传达出来。

(充分发挥想象力,形式灵活多样,不拘一格,鼓励创新)

如果你觉得不那么美,那么可以给大家展示一篇你觉得更美的文章,说说原因,比较一下高下异同。

大任务以极大的开放性调动了学生参与的积极性。于是课堂便收获了无限创意:现代诗歌、古诗词、书法、绘画、艺术字,楼盘小区广告词、朱自清纪念馆、文化衫、纪念品、扇面、香包、摆件、吊坠、书签、主题餐馆、旗袍、菜肴等等。这是“根”问题的优势,但是课堂是让思维萌芽,抽穗的地方,不是走马灯式的展示。教师要有一双慧眼,善于倾听和发现,灵敏捕捉,抓住教机。发现小小萌芽,发现学生的“思维增长点”“灵感触发点”“能力提升点”和“个人闪光点”,加足火力,提炼升华,争取“点”“点”生花。

我问“团扇”的设计者,为什么不设计成“折扇”?她说设计成“折扇”就没有了月亮。再问“团团圆圆”的感受是从哪里来的?引导大家一起返回原文,在文字中寻找灵感的来源,一起细读,精析。最后发现,作者朱自清和传统的文人一样,对团圆的祈望渗透在思乡、归家、妻儿亲情、甚至游走的路线上。

我发现学生作品明显呈现两个派系,两种风格。一种是香囊、摆件、团扇等淡雅的“小清新”系风格;而另一些学生则是水墨、素描、版画等“黑白阴影系”。于是,启发学生回到文本,回到朱自清内心,学会知人论世,找到灵感来源和心理依据。比如,清新派的作者能从文本中找到体现作者“偷得浮生半日闲”的轻松、惬意、美好的文句,体会作者心境的余裕和荷月意境的美好。而黑白派能则从文中找到“淡淡哀愁”的文字,这时可以联系写作背景,看看那个年代知识分子内心的苦闷和家国情怀。两种风格相映成趣,因为“光与影本来就有着和谐的旋律”。

学生王璐瑶的小诗,抓住一个“半”字,就可以比较赏析多首意境暗合的古诗词,并进而引导学生领悟作者倾向于中庸的人生哲学和“花未全开月未圆,人间小满胜万全”的美学意境。

《荷塘月色》读后感

高一24班 王路瑶

给我半个清静的夜

半个清凉的月

半塘幽沉的绿水

和永生的晚风

这夜里

我忘记了我

从何而来

因何而去

树的名字,路的名字,我的名字

伴随这寂静睡去了

我的眼角淌出月色

身畔传来

万籁空濛

最后,我还会问一道附加题,“如果你的作品上只能刻或绣上一句话,你会选文中哪一句?”自己认为这个问题最能考查学生鉴赏水平的高下。答案是丰富多彩的,启发学生表达,各陈理由。“我且受用这无边的荷香月色好了”以缥缈微妙的意境,深邃淡逸的况味成为首选。

如果有同学拿着季羡林的《清塘荷韵》,林清玄的《莲花开落》,席慕蓉的《莲的心事》等散文来做比较,发表评论,那么课堂就是另一番样子。

讲姚鼐的《登泰山记》,一个学生提问:“姚鼐顶风冒雪爬山,为何不顾危险疲累,数了七千多级台阶?为何在文章写完之后,又加一句干巴巴的对石头的记录?”这样的问题不可轻易放过,它如同“钩子”,可以深挖出一大串有关对桐城派“义理、考据、辞章”的写作风格以及姚鼐其人其文的探索。

不愤不启,不悱不发,问题最接近于智慧。如果课堂是被学生的问题引领而不是被老师设计安排,那将是最好的课堂。

课堂是水,掌控课堂可以依据设计讲得滴水不漏;而动态流动,生成性的课堂则是将一捧碎玉撒成绚丽的彩虹。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读