第8课 百家争鸣 课件

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

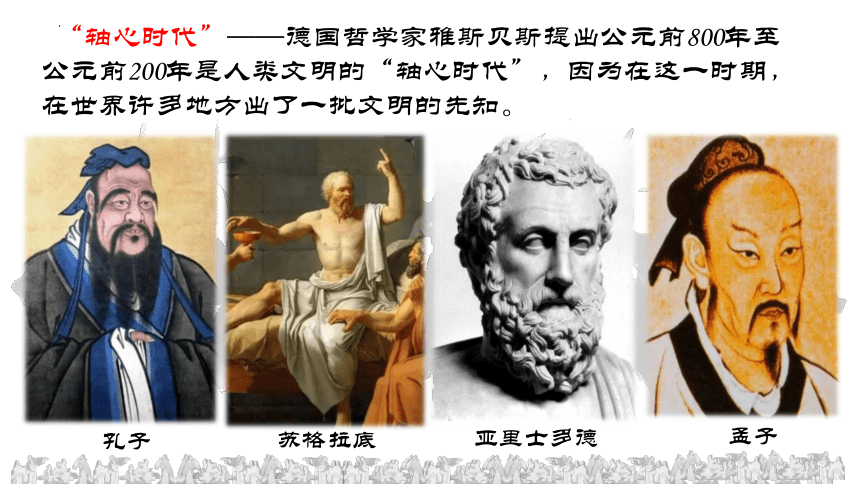

“轴心时代”——德国哲学家雅斯贝斯提出公元前800年至公元前200年是人类文明的“轴心时代”,因为在这一时期,在世界许多地方出了一批文明的先知。

孔子

苏格拉底

亚里士多德

孟子

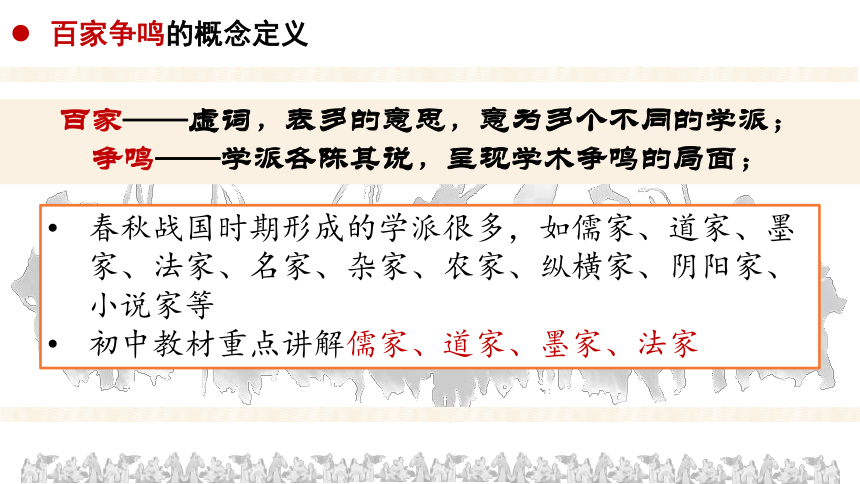

百家争鸣的概念定义

百家——虚词,表多的意思,意为多个不同的学派;

争鸣——学派各陈其说,呈现学术争鸣的局面;

春秋战国时期形成的学派很多,如儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、阴阳家、小说家等

初中教材重点讲解儒家、道家、墨家、法家

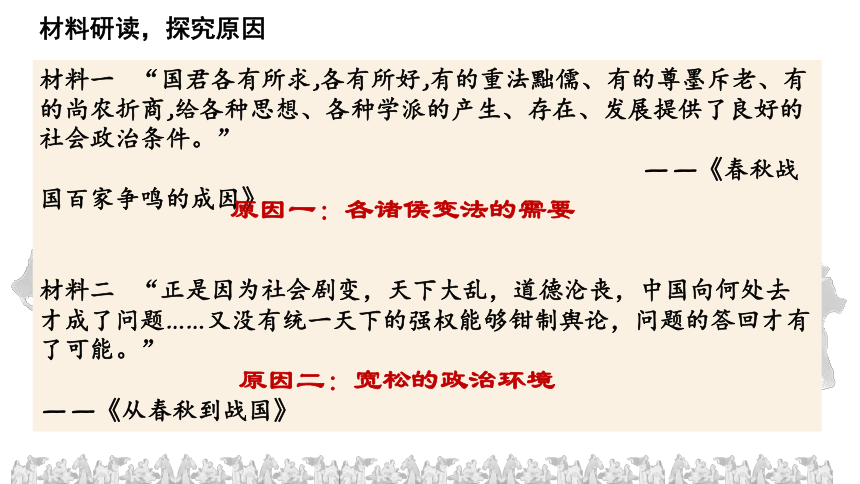

材料研读,探究原因

材料一 “国君各有所求,各有所好,有的重法黜儒、有的尊墨斥老、有的尚农折商,给各种思想、各种学派的产生、存在、发展提供了良好的社会政治条件。”

——《春秋战国百家争鸣的成因》

材料二 “正是因为社会剧变,天下大乱,道德沦丧,中国向何处去才成了问题……又没有统一天下的强权能够钳制舆论,问题的答回才有了可能。”

——《从春秋到战国》

原因一:各诸侯变法的需要

原因二:宽松的政治环境

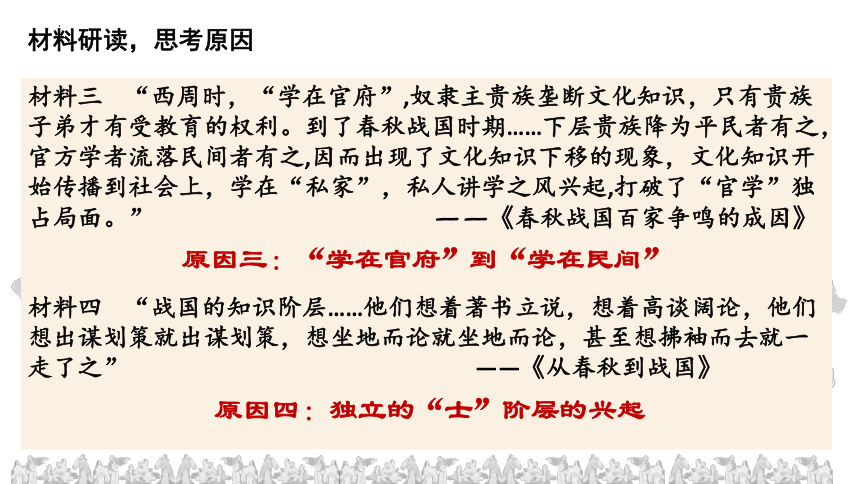

材料研读,思考原因

材料三 “西周时,“学在官府”,奴隶主贵族垄断文化知识,只有贵族子弟才有受教育的权利。到了春秋战国时期……下层贵族降为平民者有之,官方学者流落民间者有之,因而出现了文化知识下移的现象,文化知识开始传播到社会上,学在“私家”,私人讲学之风兴起,打破了“官学”独占局面。” ——《春秋战国百家争鸣的成因》

材料四 “战国的知识阶层……他们想着著书立说,想着高谈阔论,他们想出谋划策就出谋划策,想坐地而论就坐地而论,甚至想拂袖而去就一走了之” ——《从春秋到战国》

原因三:“学在官府”到“学在民间”

原因四:独立的“士”阶层的兴起

原因一:各诸侯变法的需要

原因二:宽松的政治环境

原因三:“学在官府”到“学在民间”

原因四:独立的“士”阶层的兴起

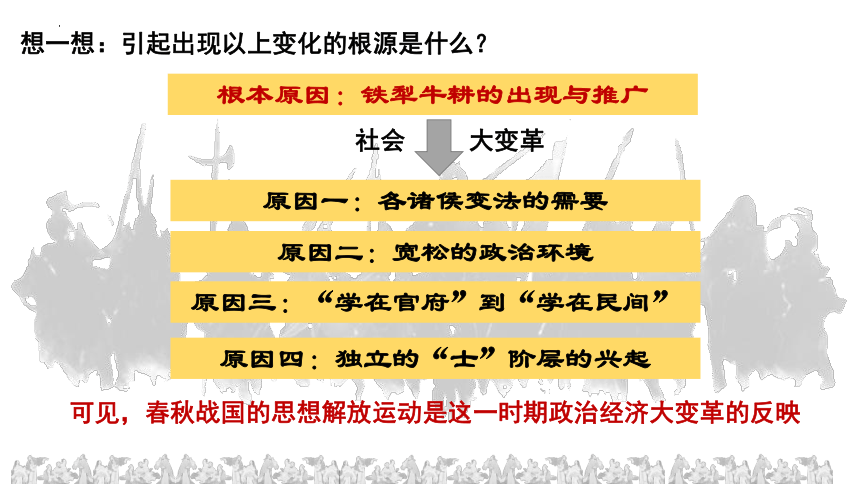

想一想:引起出现以上变化的根源是什么?

根本原因:铁犁牛耕的出现与推广

可见,春秋战国的思想解放运动是这一时期政治经济大变革的反映

社会 大变革

内容

学习

一、儒家

姓名:

字 :

籍贯:

阶级地位:

生活年代:

历史地位:

孔丘

鲁国

春秋时期

思想家、教育家、儒家的创始人

个人名片

仲尼

没落贵族(士)

(一)孔子的思想

“仁”的含义是什么呢?

“仁,亲也,从人从二”

——《说文解字》

《说文解字》

解释:两个人的“亲”的关系,就是爱

材料一 樊迟问仁,子曰:“爱人。”

——《论语》

对外:仁者爱人

(一)孔子的思想

“仁”的含义是什么呢?

材料二 “已所不欲,勿施于人”“吾日三省吾身”“君子求诸已”

——《论语》

《郭店楚简》

“仁,从身从心”

——《郭店楚简》

解释:身为我也,表示心中对自我的思考。

对内:克己、修己、成己

注:孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集

材料三 子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,而亲仁”

材料四 颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁” ——《论语》

(一)孔子的思想

问题2:个人如何践行“仁”呢?

孝——孝顺父母

悌——尊敬兄长

解释1:克(克制)己(自己私欲)复(恢复)礼(西周的制度)

解释2:克(能够)已(亲自)复(实践)礼(西周的制度)

(一)孔子的思想

材料一 在周礼记载,“乐”可以“和邦国谐万民”,所以西周提倡用乐感染人,提高人的文化修养,使得社会和谐发展。要求统治者敬天保民,爱惜民力,下级服从上级,上下级相互爱护。

——易中天《百家争鸣》

阅读材料一,思考孔子为什么会倡导西周的制度呢?

对西周制度的认同,其实也是对西周爱惜民力、社会和谐的统治思想的认同,也是对西周初年的太平盛世的向往

孔子所生活的春秋现实生活如何呢?

(一)孔子的思想

2.政治思想——为政以德

材料二 子过泰山侧 ,有妇人哭于墓者而哀,夫子式而听之,使子路问之,曰:“子之哭也,壹似重有忧者。”而曰:“然。昔者吾舅死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政。”夫子曰:“小子识之:苛政猛于虎也。” ——《礼记》

苛政猛于虎

教材第39页,材料研读:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语》

(一)孔子的思想

3.教育思想

关于孔子的教育思想,我们在语文课文《论语》十二章中有细致的讲解,你能举例一些孔子的教育思想吗?

举例:“有教无类”

“温故而知新,可以为师矣”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”

——有教无类

兴办私学,相传孔子弟子三千,其中有七十二贤人

万世师表

孔子曾受业于老子,晚年修订六经,即《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》

孔子去世后,其弟子把孔子及弟子的言行思想记录下来,整理编撰成儒家经典《论语》

4.文化贡献——整理古籍

孟子

孟子,名轲,字子舆,战国时期邹城人,儒家学派代表人物,与孔子并称为“孔孟”

生于忧患,死于安乐

得道多助,失道寡助

鱼我所欲也

(二)孟子和荀子

“梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?……不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”

故事一:寡人之于国也

材料提现了体现了孟子的什么观念?

1.思想核心: 提出“仁政”思想

2.君民关系:

民贵君轻”思想

3.伦理观:

主张“性本善”

4.战争观:

春秋无义战

1.思想核心:

提出“仁政”

荀子

荀子,名况,字卿,战国末期赵国人,战国时期儒家的集大成者,时人尊称“荀卿”

天行有常,不为尧存,不为桀亡

制天命而用之

政治主张:实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序

战国时期,儒、墨、道、法、兵等诸子百家对急剧的社会变化提出不同看法,纷纷著书立说宣传自己的主张,形成了百家争鸣的局面,提出“实行礼法维护社会等级”的思想主张的是( )

A.儒家

B.墨家

C.道家

D.法家

A

老子

姓李名耳,字聃,中国古代伟大的思想家、哲学家,道家学派创始人

独立不改,周行而不殆

二、道家

材料 “老子的哲学和希腊哲学一起作为世界哲学的源头。” ——黑格尔

道生一,一生二,二生三,三生万物

材料一 “道,可道,非常道,名,可名,非常名” ——《道德经》

1.思想核心——“道”

解释:可以道清楚的规律(原则、方法)不是永恒不变的规律;可以下定义的概念不是永恒不变的概念。

因此,道即无,人民要顺道生活,主张无为而治。

2.政治主张——无为而治

材料二 “天地不仁,以万物为刍狗”

——《道德经》

3.朴素的辩证法

——任何事物都有矛盾对立的两个方面,而且可以相互转化

祸兮福之所以,福兮祸之所伏

请你说一说“塞翁失马”的故事?

庄子

庄周梦蝶

——庄子梦到自己成为了蝴蝶,画面栩栩如生,甚至梦醒许久方知梦中蝴蝶是自己,于是感慨道:不知道是庄周梦中变成了蝴蝶,还是蝴蝶梦中变成了庄周。

你还知道庄子的哪些故事呢?

顺应自然和民心

追求精神的自由、人格的独立

三、墨家

墨子

主张“兼爱”“非攻”

故事一:楚国打宋国,墨子问楚王:“有人明明有好车却去偷破车,明明有锦衣却要偷别人的破衣,明明有美食却要偷别人的糟糠,这是什么人?”

三、墨家

墨子

材料一 主张不分男女老少,亲疏远及,尊卑贵贱,一视同仁,类似于西方的博爱。

材料二 仁爱的出发点是亲情,即父母子女之间与生俱来不证自明的爱,然后将心比心,推已及人,从爱父母子女,到父老乡亲……最世界充满爱。 ——易中天《百家争鸣》

问:儒墨两家都讲究爱,这两种爱又有什么区别呢?

儒家讲究社会等级和尊卑,墨家的“兼爱”爱得无差别

韩非子

韩非,战国时期韩国人。韩王之子,荀子学生,李斯同学,战国时期法家代表人物

法不阿贵,刑不绕曲

刑过不为大臣,赏善不遗匹夫

四、法家

“故明君之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师;无私剑之捍,以斩首为勇。”

——《韩非子》

主张君主治国将“法”(法令)“术”(权术)“势”(威势)相结合;推崇改革,树立君王的权威,建立中央集权专制统治。

解释:有圣明君主的国家,没有文献典籍,以法治国,没有先王的思想遗产,以执法的官吏为师,没有私斗,以上阵斩首级者为勇武

习题1.某校七年级学生在学习了“百家争鸣”一课后,结合课文内容和生活实际,围绕如何遏制校园内“损坏公务”的行为进行分组讨论,产生了若干观点,假如用法家思想去解决应该是( )

A. 破坏公物属于道德方面的问题,可以通过说服教育解决。

B. 损坏公物属于犯罪行为,应依照法律条款惩罚。

C. 损坏公物属于无意识行为,可以让学生闭门思过自行解决。

D. 损坏公物属于奢侈浪费行为,要提倡节约。

习题2.在“百家争鸣”的时代,社会影响最大的是儒墨两家,故有“非儒即墨”之说,然而诸侯国更推崇的是法家思想,其原因在于( )

A.主张兼爱,反对战争 B.顺其自然,无为而治

C.提倡法治专制集权 D.仁者爱人,为政以德

小试牛刀

B

C

学派 代表人物 生活年代 主要思想

儒家 孔子 春秋 “仁”的学说、以德治国、有教无类

孟子 战国 “仁政”、“民贵君轻”

荀子 战国 “礼治”

道家 老子 春秋 一切事物都有对立面,对立双方能够相互转化;“无为而治”;“道法自然”

庄子 战国 主张治国要顺应自然和民心

墨家 墨子 战国 主张“兼爱”、“非攻”等

法家 韩非子 战国 以法治国,建立中央集权专制统治

总结归纳

狭义上,“百家争鸣” 局面的形成主要是战国时期

春秋时期的代表孔子和老子是诸子百家思想发端的代表,到了战国,旧制度进一步瓦解,思想学术进一步自由活跃,形成了“百家争鸣”的繁荣局面

影响

探究

稷下学宫集中了当时各家各派的学者,互相争辩,共同研讨,著书立说。一时间百家争鸣、百花齐放,蔚为大观。学宫位于齐国都城临淄的稷门附近地区,因此后世将其命名为“稷下学宫”。它创建于齐桓公在位时期,并在齐宣王时期达到鼎盛阶段。一直到秦国灭亡六国,稷下学宫才走向消亡。

在鼎盛时期,学宫曾容纳了当时诸子百家中的所有学派,有道、儒、法、名、兵、农、阴阳、纵横诸家,汇集了天下贤士多达千人左右。其中著名的学者有孟子、淳于髡、邹衍、慎到、接予、季真、荀子等。尤其是荀子,曾三次担任过学宫的“祭酒”(学宫之长)。

性质:中国古代第一次思想解放运动

汉初实行的黄老学说,汉武帝时期的罢黜百家,独尊儒术,此后历朝历代的治术,其实都是兼取儒法,杂用王霸(法家),学界和士林,则儒道互补,三教合流。

——易中天《百家争鸣》

阅读材料,思考战国时期的百家争鸣带来了怎样的影响呢?

百家争鸣不仅体现了当时学术流派的激烈争辩和思想的取长补短,还影响了后世思想的兼容并蓄,融合创新。

为我国古代文化的发展奠定基础,对后世有非常重要而深远的影响。

历史意义

“轴心时代”——德国哲学家雅斯贝斯提出公元前800年至公元前200年是人类文明的“轴心时代”,因为在这一时期,在世界许多地方出了一批文明的先知。

孔子

苏格拉底

亚里士多德

孟子

百家争鸣的概念定义

百家——虚词,表多的意思,意为多个不同的学派;

争鸣——学派各陈其说,呈现学术争鸣的局面;

春秋战国时期形成的学派很多,如儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、阴阳家、小说家等

初中教材重点讲解儒家、道家、墨家、法家

材料研读,探究原因

材料一 “国君各有所求,各有所好,有的重法黜儒、有的尊墨斥老、有的尚农折商,给各种思想、各种学派的产生、存在、发展提供了良好的社会政治条件。”

——《春秋战国百家争鸣的成因》

材料二 “正是因为社会剧变,天下大乱,道德沦丧,中国向何处去才成了问题……又没有统一天下的强权能够钳制舆论,问题的答回才有了可能。”

——《从春秋到战国》

原因一:各诸侯变法的需要

原因二:宽松的政治环境

材料研读,思考原因

材料三 “西周时,“学在官府”,奴隶主贵族垄断文化知识,只有贵族子弟才有受教育的权利。到了春秋战国时期……下层贵族降为平民者有之,官方学者流落民间者有之,因而出现了文化知识下移的现象,文化知识开始传播到社会上,学在“私家”,私人讲学之风兴起,打破了“官学”独占局面。” ——《春秋战国百家争鸣的成因》

材料四 “战国的知识阶层……他们想着著书立说,想着高谈阔论,他们想出谋划策就出谋划策,想坐地而论就坐地而论,甚至想拂袖而去就一走了之” ——《从春秋到战国》

原因三:“学在官府”到“学在民间”

原因四:独立的“士”阶层的兴起

原因一:各诸侯变法的需要

原因二:宽松的政治环境

原因三:“学在官府”到“学在民间”

原因四:独立的“士”阶层的兴起

想一想:引起出现以上变化的根源是什么?

根本原因:铁犁牛耕的出现与推广

可见,春秋战国的思想解放运动是这一时期政治经济大变革的反映

社会 大变革

内容

学习

一、儒家

姓名:

字 :

籍贯:

阶级地位:

生活年代:

历史地位:

孔丘

鲁国

春秋时期

思想家、教育家、儒家的创始人

个人名片

仲尼

没落贵族(士)

(一)孔子的思想

“仁”的含义是什么呢?

“仁,亲也,从人从二”

——《说文解字》

《说文解字》

解释:两个人的“亲”的关系,就是爱

材料一 樊迟问仁,子曰:“爱人。”

——《论语》

对外:仁者爱人

(一)孔子的思想

“仁”的含义是什么呢?

材料二 “已所不欲,勿施于人”“吾日三省吾身”“君子求诸已”

——《论语》

《郭店楚简》

“仁,从身从心”

——《郭店楚简》

解释:身为我也,表示心中对自我的思考。

对内:克己、修己、成己

注:孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集

材料三 子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,而亲仁”

材料四 颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁” ——《论语》

(一)孔子的思想

问题2:个人如何践行“仁”呢?

孝——孝顺父母

悌——尊敬兄长

解释1:克(克制)己(自己私欲)复(恢复)礼(西周的制度)

解释2:克(能够)已(亲自)复(实践)礼(西周的制度)

(一)孔子的思想

材料一 在周礼记载,“乐”可以“和邦国谐万民”,所以西周提倡用乐感染人,提高人的文化修养,使得社会和谐发展。要求统治者敬天保民,爱惜民力,下级服从上级,上下级相互爱护。

——易中天《百家争鸣》

阅读材料一,思考孔子为什么会倡导西周的制度呢?

对西周制度的认同,其实也是对西周爱惜民力、社会和谐的统治思想的认同,也是对西周初年的太平盛世的向往

孔子所生活的春秋现实生活如何呢?

(一)孔子的思想

2.政治思想——为政以德

材料二 子过泰山侧 ,有妇人哭于墓者而哀,夫子式而听之,使子路问之,曰:“子之哭也,壹似重有忧者。”而曰:“然。昔者吾舅死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政。”夫子曰:“小子识之:苛政猛于虎也。” ——《礼记》

苛政猛于虎

教材第39页,材料研读:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语》

(一)孔子的思想

3.教育思想

关于孔子的教育思想,我们在语文课文《论语》十二章中有细致的讲解,你能举例一些孔子的教育思想吗?

举例:“有教无类”

“温故而知新,可以为师矣”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”

——有教无类

兴办私学,相传孔子弟子三千,其中有七十二贤人

万世师表

孔子曾受业于老子,晚年修订六经,即《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》

孔子去世后,其弟子把孔子及弟子的言行思想记录下来,整理编撰成儒家经典《论语》

4.文化贡献——整理古籍

孟子

孟子,名轲,字子舆,战国时期邹城人,儒家学派代表人物,与孔子并称为“孔孟”

生于忧患,死于安乐

得道多助,失道寡助

鱼我所欲也

(二)孟子和荀子

“梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?……不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”

故事一:寡人之于国也

材料提现了体现了孟子的什么观念?

1.思想核心: 提出“仁政”思想

2.君民关系:

民贵君轻”思想

3.伦理观:

主张“性本善”

4.战争观:

春秋无义战

1.思想核心:

提出“仁政”

荀子

荀子,名况,字卿,战国末期赵国人,战国时期儒家的集大成者,时人尊称“荀卿”

天行有常,不为尧存,不为桀亡

制天命而用之

政治主张:实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序

战国时期,儒、墨、道、法、兵等诸子百家对急剧的社会变化提出不同看法,纷纷著书立说宣传自己的主张,形成了百家争鸣的局面,提出“实行礼法维护社会等级”的思想主张的是( )

A.儒家

B.墨家

C.道家

D.法家

A

老子

姓李名耳,字聃,中国古代伟大的思想家、哲学家,道家学派创始人

独立不改,周行而不殆

二、道家

材料 “老子的哲学和希腊哲学一起作为世界哲学的源头。” ——黑格尔

道生一,一生二,二生三,三生万物

材料一 “道,可道,非常道,名,可名,非常名” ——《道德经》

1.思想核心——“道”

解释:可以道清楚的规律(原则、方法)不是永恒不变的规律;可以下定义的概念不是永恒不变的概念。

因此,道即无,人民要顺道生活,主张无为而治。

2.政治主张——无为而治

材料二 “天地不仁,以万物为刍狗”

——《道德经》

3.朴素的辩证法

——任何事物都有矛盾对立的两个方面,而且可以相互转化

祸兮福之所以,福兮祸之所伏

请你说一说“塞翁失马”的故事?

庄子

庄周梦蝶

——庄子梦到自己成为了蝴蝶,画面栩栩如生,甚至梦醒许久方知梦中蝴蝶是自己,于是感慨道:不知道是庄周梦中变成了蝴蝶,还是蝴蝶梦中变成了庄周。

你还知道庄子的哪些故事呢?

顺应自然和民心

追求精神的自由、人格的独立

三、墨家

墨子

主张“兼爱”“非攻”

故事一:楚国打宋国,墨子问楚王:“有人明明有好车却去偷破车,明明有锦衣却要偷别人的破衣,明明有美食却要偷别人的糟糠,这是什么人?”

三、墨家

墨子

材料一 主张不分男女老少,亲疏远及,尊卑贵贱,一视同仁,类似于西方的博爱。

材料二 仁爱的出发点是亲情,即父母子女之间与生俱来不证自明的爱,然后将心比心,推已及人,从爱父母子女,到父老乡亲……最世界充满爱。 ——易中天《百家争鸣》

问:儒墨两家都讲究爱,这两种爱又有什么区别呢?

儒家讲究社会等级和尊卑,墨家的“兼爱”爱得无差别

韩非子

韩非,战国时期韩国人。韩王之子,荀子学生,李斯同学,战国时期法家代表人物

法不阿贵,刑不绕曲

刑过不为大臣,赏善不遗匹夫

四、法家

“故明君之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师;无私剑之捍,以斩首为勇。”

——《韩非子》

主张君主治国将“法”(法令)“术”(权术)“势”(威势)相结合;推崇改革,树立君王的权威,建立中央集权专制统治。

解释:有圣明君主的国家,没有文献典籍,以法治国,没有先王的思想遗产,以执法的官吏为师,没有私斗,以上阵斩首级者为勇武

习题1.某校七年级学生在学习了“百家争鸣”一课后,结合课文内容和生活实际,围绕如何遏制校园内“损坏公务”的行为进行分组讨论,产生了若干观点,假如用法家思想去解决应该是( )

A. 破坏公物属于道德方面的问题,可以通过说服教育解决。

B. 损坏公物属于犯罪行为,应依照法律条款惩罚。

C. 损坏公物属于无意识行为,可以让学生闭门思过自行解决。

D. 损坏公物属于奢侈浪费行为,要提倡节约。

习题2.在“百家争鸣”的时代,社会影响最大的是儒墨两家,故有“非儒即墨”之说,然而诸侯国更推崇的是法家思想,其原因在于( )

A.主张兼爱,反对战争 B.顺其自然,无为而治

C.提倡法治专制集权 D.仁者爱人,为政以德

小试牛刀

B

C

学派 代表人物 生活年代 主要思想

儒家 孔子 春秋 “仁”的学说、以德治国、有教无类

孟子 战国 “仁政”、“民贵君轻”

荀子 战国 “礼治”

道家 老子 春秋 一切事物都有对立面,对立双方能够相互转化;“无为而治”;“道法自然”

庄子 战国 主张治国要顺应自然和民心

墨家 墨子 战国 主张“兼爱”、“非攻”等

法家 韩非子 战国 以法治国,建立中央集权专制统治

总结归纳

狭义上,“百家争鸣” 局面的形成主要是战国时期

春秋时期的代表孔子和老子是诸子百家思想发端的代表,到了战国,旧制度进一步瓦解,思想学术进一步自由活跃,形成了“百家争鸣”的繁荣局面

影响

探究

稷下学宫集中了当时各家各派的学者,互相争辩,共同研讨,著书立说。一时间百家争鸣、百花齐放,蔚为大观。学宫位于齐国都城临淄的稷门附近地区,因此后世将其命名为“稷下学宫”。它创建于齐桓公在位时期,并在齐宣王时期达到鼎盛阶段。一直到秦国灭亡六国,稷下学宫才走向消亡。

在鼎盛时期,学宫曾容纳了当时诸子百家中的所有学派,有道、儒、法、名、兵、农、阴阳、纵横诸家,汇集了天下贤士多达千人左右。其中著名的学者有孟子、淳于髡、邹衍、慎到、接予、季真、荀子等。尤其是荀子,曾三次担任过学宫的“祭酒”(学宫之长)。

性质:中国古代第一次思想解放运动

汉初实行的黄老学说,汉武帝时期的罢黜百家,独尊儒术,此后历朝历代的治术,其实都是兼取儒法,杂用王霸(法家),学界和士林,则儒道互补,三教合流。

——易中天《百家争鸣》

阅读材料,思考战国时期的百家争鸣带来了怎样的影响呢?

百家争鸣不仅体现了当时学术流派的激烈争辩和思想的取长补短,还影响了后世思想的兼容并蓄,融合创新。

为我国古代文化的发展奠定基础,对后世有非常重要而深远的影响。

历史意义

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史