第1课 中华文明的起源与早期国家+知识探究与拓展课件--2023-2024学年高一上学期纲要上(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家+知识探究与拓展课件--2023-2024学年高一上学期纲要上(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-06 10:20:43 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第三课时 知识探究与拓展

这里的文明主要指社会发展到比较高级的阶段。其出现的主要标志有:聚落中心的形成、阶级的出现、大型公共工程的兴建、文字的产生、世袭权力的产生、国家的形成等。

(1)据教材指出新石器时代的哪些文化遗存可以说明中国已经进入了早期文明阶段?

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢;

良渚古城的城墙、玉器、祭坛神庙;

陶寺遗址中的大小墓葬区分现象及宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器等;

说明这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层,甚至已具有早期国家管理的形态。说明中华历史已进入文明阶段。

一、知识探究

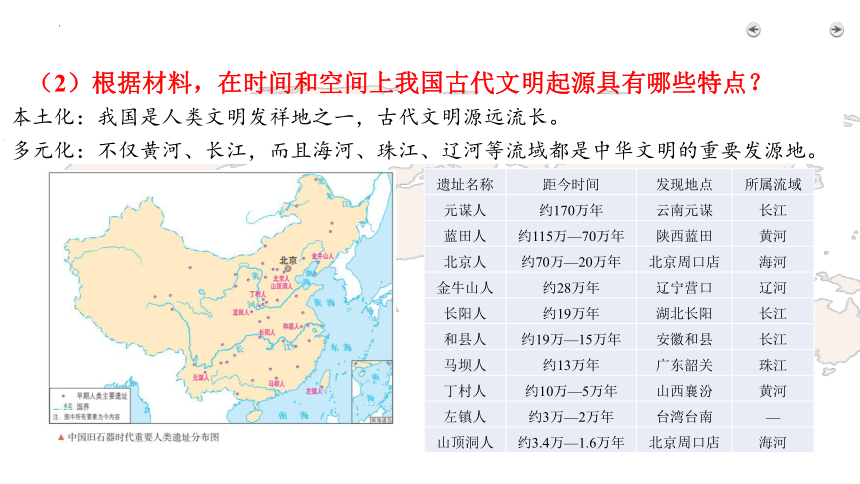

(2)根据材料,在时间和空间上我国古代文明起源具有哪些特点?

本土化:我国是人类文明发祥地之一,古代文明源远流长。

多元化:不仅黄河、长江,而且海河、珠江、辽河等流域都是中华文明的重要发源地。

遗址名称 距今时间 发现地点 所属流域

元谋人 约170万年 云南元谋 长江

蓝田人 约115万—70万年 陕西蓝田 黄河

北京人 约70万—20万年 北京周口店 海河

金牛山人 约28万年 辽宁营口 辽河

长阳人 约19万年 湖北长阳 长江

和县人 约19万—15万年 安徽和县 长江

马坝人 约13万年 广东韶关 珠江

丁村人 约10万—5万年 山西襄汾 黄河

左镇人 约3万—2万年 台湾台南 —

山顶洞人 约3.4万—1.6万年 北京周口店 海河

材料二 古代黄河中下游地区之所以取得长足发展并取得文明中心的地位,首先得益于它以平原、河谷与山间盆地为主,沃野千里、河流纵横、交通便利,而且位于古代中国的文化中央,可以广泛接触周边文化并吸取营养。而南方暖湿的气候利于作物成长,但也造成森林密布、沼泽遍布,在人烟稀少且以使用木石工具为主的条件下,农田的垦辟比北方更难。此外,南方地势复杂,多高山大壑,山河阻隔,不利于它们的交流与整合。

——据《中国大通史·史前》整理

变化:黄河中下游逐渐取得文明中心地位,文明发展呈现多元一体的特点。

原因:黄河中下游地区自然地理条件优越,文明取得长足发展。

(3)对比上图,分析新石器时代我国文化遗址在分布上发生的变化及原因。

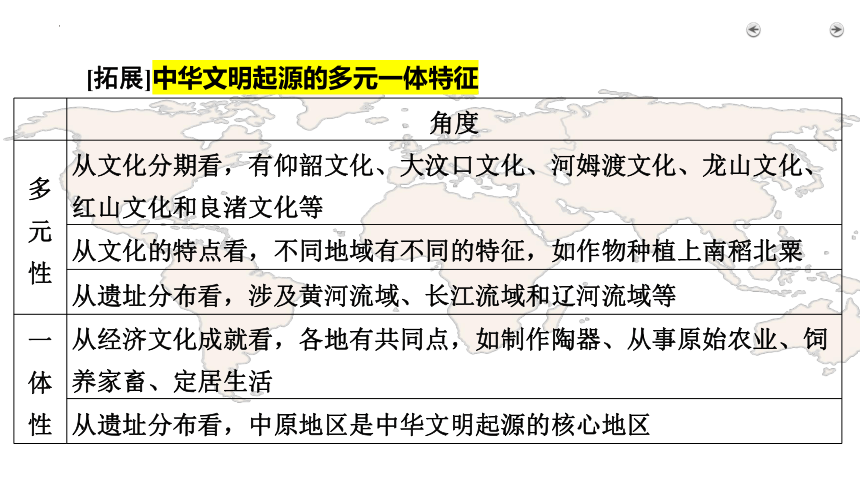

[拓展]中华文明起源的多元一体特征

角度

多元性 从文化分期看,有仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化和良渚文化等

从文化的特点看,不同地域有不同的特征,如作物种植上南稻北粟

从遗址分布看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等

一体性 从经济文化成就看,各地有共同点,如制作陶器、从事原始农业、饲养家畜、定居生活

从遗址分布看,中原地区是中华文明起源的核心地区

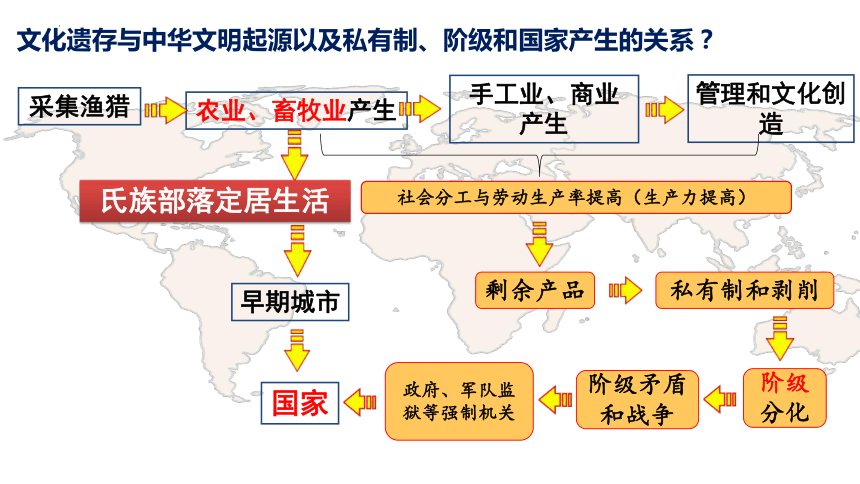

农业、畜牧业产生

氏族部落定居生活

手工业、商业产生

采集渔猎

管理和文化创造

早期城市

社会分工与劳动生产率提高(生产力提高)

剩余产品

私有制和剥削

阶级分化

阶级矛盾和战争

政府、军队监狱等强制机关

国家

文化遗存与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系?

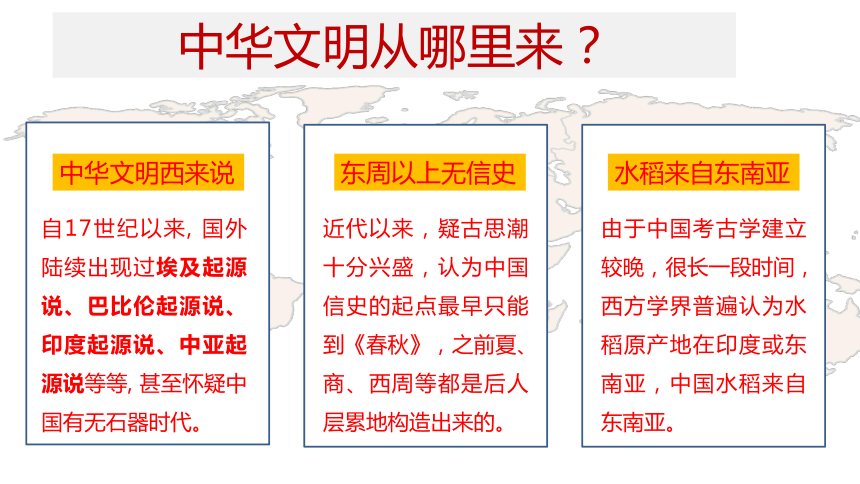

中华文明从哪里来?

自17世纪以来, 国外陆续出现过埃及起源说、巴比伦起源说、印度起源说、中亚起源说等等, 甚至怀疑中国有无石器时代。

近代以来,疑古思潮十分兴盛,认为中国信史的起点最早只能到《春秋》,之前夏、商、西周等都是后人层累地构造出来的。

由于中国考古学建立较晚,很长一段时间,西方学界普遍认为水稻原产地在印度或东南亚,中国水稻来自东南亚。

中华文明西来说

东周以上无信史

水稻来自东南亚

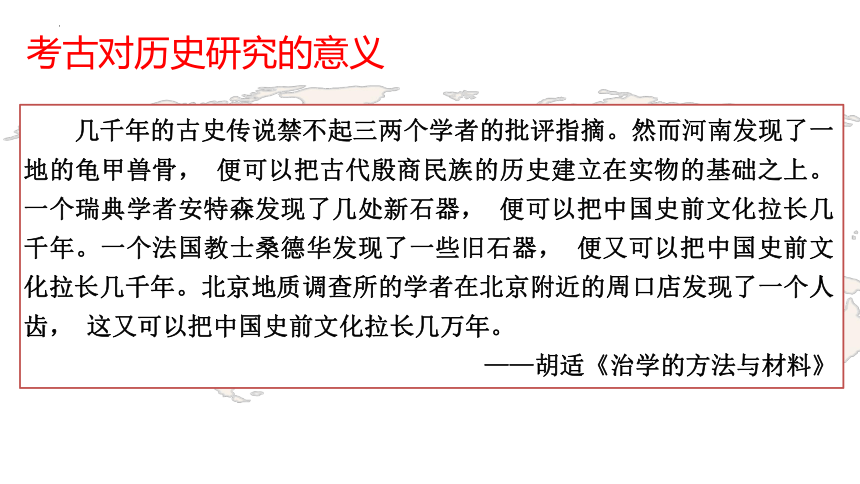

考古对历史研究的意义

出土的商代甲骨

仰韶文化的陶器

河姆渡出土稻壳

元谋人门齿化石

几千年的古史传说禁不起三两个学者的批评指摘。然而河南发现了一地的龟甲兽骨, 便可以把古代殷商民族的历史建立在实物的基础之上。一个瑞典学者安特森发现了几处新石器, 便可以把中国史前文化拉长几千年。一个法国教士桑德华发现了一些旧石器, 便又可以把中国史前文化拉长几千年。北京地质调查所的学者在北京附近的周口店发现了一个人齿, 这又可以把中国史前文化拉长几万年。

——胡适《治学的方法与材料》

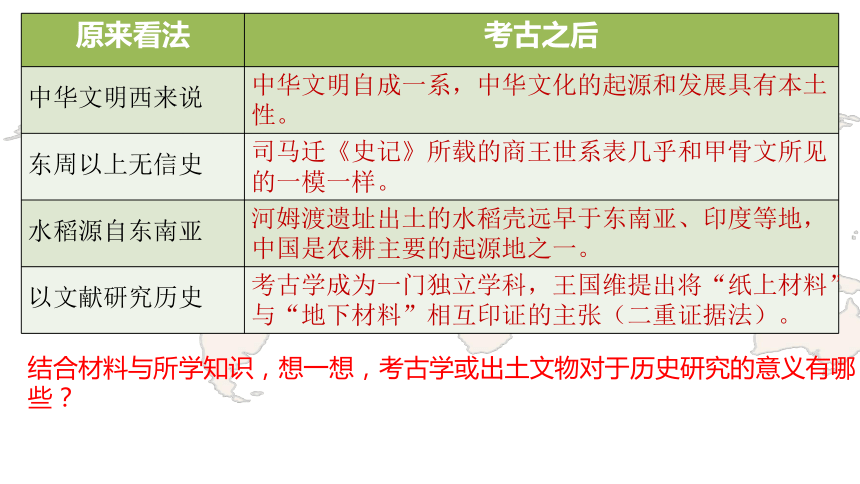

考古对历史研究的意义

原来看法 考古之后

中华文明西来说 中华文明自成一系,中华文化的起源和发展具有本土性。

东周以上无信史 司马迁《史记》所载的商王世系表几乎和甲骨文所见的一模一样。

水稻源自东南亚 河姆渡遗址出土的水稻壳远早于东南亚、印度等地,中国是农耕主要的起源地之一。

以文献研究历史 考古学成为一门独立学科,王国维提出将“纸上材料”与“地下材料”相互印证的主张(二重证据法)。

结合材料与所学知识,想一想,考古学或出土文物对于历史研究的意义有哪些?

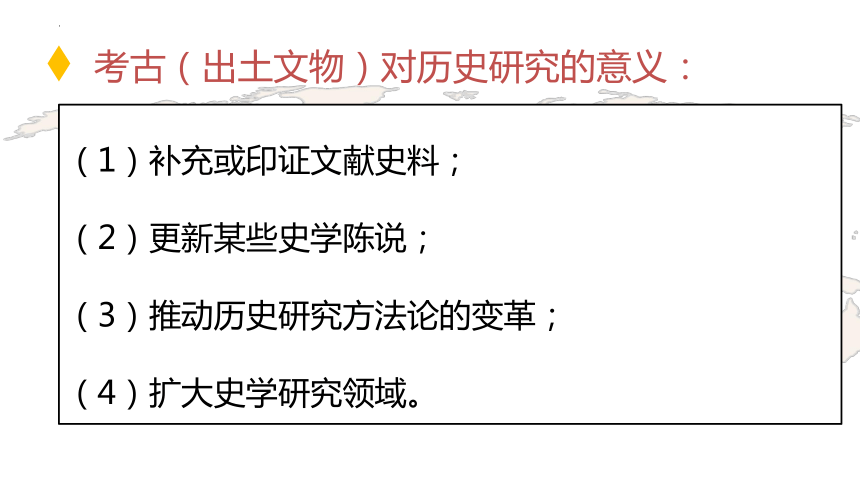

考古(出土文物)对历史研究的意义:

(1)补充或印证文献史料;

(2)更新某些史学陈说;

(3)推动历史研究方法论的变革;

(4)扩大史学研究领域。

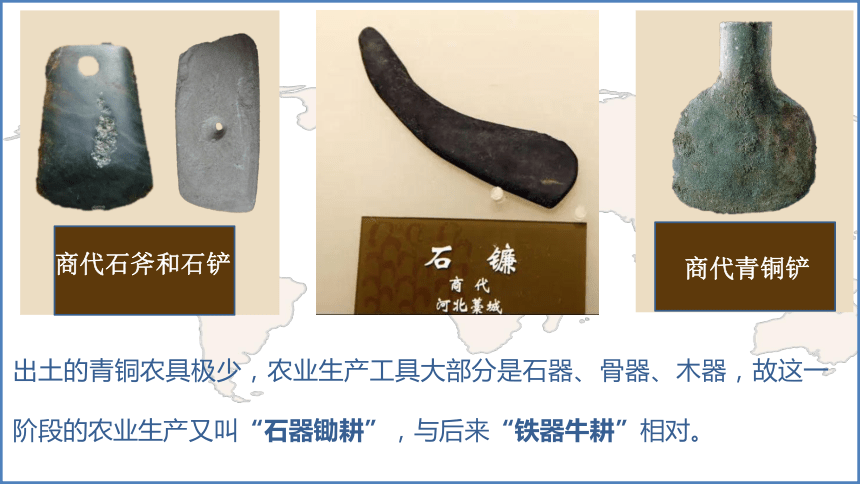

商代石斧和石铲

商代青铜铲

出土的青铜农具极少,农业生产工具大部分是石器、骨器、木器,故这一阶段的农业生产又叫“石器锄耕”,与后来“铁器牛耕”相对。

井田制

是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟。西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。

到春秋时期,由于铁制农具的出现和牛耕的普及等诸多原因井田制逐渐瓦解。

井田

生产工具落后,生产效率低下,农夫集体耕作。

众人协田(集体劳作)想象图

财、贷、贵、贱、贫、贿、赂、赋、

账、购、赠、赊、赏、赐、赌……

工商食官

商周政府占有工商业者并进行垄断性经营的制度。手工业和商业掌握在官府和贵族手里,为统治阶层服务,工匠和商人对官府、贵族有很大依赖性,不完全拥有自由人的权利。

春秋战国时期这一制度被打破。

在西周,王室和各诸侯国拥有各种手工业作坊,占有大量手工业者即“百工”,并设工官管理。作坊内设有监工,督促众工劳动;生产用料及食宿皆由官府提供,按工师设计的官方“图程”生产各种器物。

【学思之窗】P5 关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

两部文献时代不同,作者立场和思想不同,所获取的史料不同。

反映出世袭制取代禅让制并非风平浪静,可能存在激烈斗争。

商

周

商王

“王”字最初是斧钺之形,代表军事统率权,君主称王,暗示着君主是由军事首领演化而来的。

商朝统治中心地区主要在河南,但其势力影响范围极广,据图描述其四至。

服的原始意象:手按住一个跪着的人,后在左边添加了枷锁符号。

征服、制服、克服、驯服、收服、屈服、臣服、降服、心悦诚服

服从、服务、服侍、服刑、服役、服输、心服口服、你服不服?

内外服制度:以军事武力为依托而形成的支配关系,松散联盟。通过这一制度,商朝扩大了势力范围,但对地方的控制也相对松散。

殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。

——《礼记》

商人为祭祀鬼神、祖先、天、帝而肆无忌惮、毫不吝惜地杀牲甚至杀人进行祭祀或殉葬。

侯家庄甲种Ⅰ式大型墓墓道旁的人牲(部分),头、身分置,分组排列。

神权政治

占卜卜骨

“民”的构字为用针、刃等物刺瞎(一只)眼睛。原初应指奴隶,后引申为被统治者,即庶民、百姓。

严刑峻法贯穿于有商一代,是殷商政治的显著特点……商代的刑罚名目繁多,极其残酷。如捆绑、断足、割鼻、砍头、活埋、水溺、火焚等。

——《中国历史 先秦卷》

百姓怨望而诸侯有畔(叛)者,於是纣乃重刑辟,有炮烙之法。

——《史记 殷本纪》

商

周

纣王临时凑集的奴隶阵前倒戈,引导周军进攻商都,纣王自焚而死,商朝灭亡。

——纲要上P6

目睹这一场景,新的统治者会是什么感受?

人无于水监,当于民监。 ——《尚书·酒诰》

民之所欲,天必从之。——《尚书·泰誓上》

天视自我民视,天听自我民听。 ——《尚书·泰誓中》

惟王子子孙孙永保民。——《尚书·梓材》

中华文化重视以人为本。周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。 ——选必三P4

从“残民事神”到“敬天保民”是中国古代政治文明的巨大进步!

周武王初封

1.分封神农氏、黄帝、尧、舜、禹的后人;

2.分封纣王的儿子武庚管理殷商遗民,同时在其周围分封自己的三个弟弟,为“三监”。

3.承认原先存在的各地方国;

4.少数的功臣、同姓亲族。

武王照顾了哪些人的利益?

这样做的目的是什么?

他的目的达到了吗?

成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔(叛)周,公乃摄行政当国。管叔(武王弟弟)﹑蔡叔(武王弟弟)髃弟疑周公,与武庚(商纣王之子)作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚﹑管叔,放蔡叔。 ——《史记》

如果武庚叛周可以理解,那么武王几个弟弟叛乱就有些费解了,从材料看是什么原因?

武庚叛乱的理由可能有哪些?

不满周公“摄政当国”,即在权力的分配上与周公产生矛盾!

莱夷

九

夷

山戎

鬼方

蜀人

鬼方

羌人

犬戎

巴人

镐京

洛邑

同姓诸侯国

异姓诸侯国

西周分封制下的诸侯国分布有哪些特点?

同姓诸侯国

异姓诸侯国

集中在黄河流域中下游地区,长江以南较少;

同姓诸侯占据交通要道,占据中原等富庶地区;

分封的地区以平原和盆地为主,大多沿河流分布;

以中原为中心的统一文化圈,与周边游牧民族对峙。

同姓封国拱卫王都,异性封国大体处于外围地区;

诸侯分封有一个隆重的册命仪式,往往在宗庙举行。让受封诸侯在神前宣誓,誓词内容主要为“无违王命”、“夹辅周室”等。

一方面明确诸侯与周王的隶属关系,有助于约束诸侯,同时这种约束又相当孱弱。

(外服地区)由于与商人没有血缘亲属关系,与商王的臣属关系取决于商人势力的消长……在整个西周时代,我们没有看到像商代那样的诸侯对朝廷时叛时服的情况(地方土著除外)。 ——《中国大通史》

在一片广大的地区内

基本都是“姬”

说同样的雅言

生活方式相同

制度文化相似

共同体

分封制——权力财产分配制度

①背景:经济基础:井田制(土地公有制);

政治基础:周疆域扩大大而控制力弱,巩固统治需要;

②概念:原始含义——封邦建国;(商人已有分封)

③概况:第一次:武王灭商

第二次:周公东征;(推行分封起重要作用)

④目的:封邦建国,以藩屏周(巩固西周统治)

⑤内容:

分封对象 同姓亲族(主体)、功臣、姻亲和原来的附属国等

分封形式 经济基础:授土经济基础)

政治地位:授民、授爵(公、侯、伯、子、男)

诸侯义务 镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职等

诸侯权利 世袭统治权,层层分封、设置官员、武装、赋役等

分封国家 鲁、齐、燕、卫、宋、晋等

等级序列 天子—诸侯—卿大夫—士(庶人奴隶为直接生产者)

分封制——权力财产分配制度

⑦特点:

周王地位:全国最高统治者,天下共主;

臣属关系明确:诸侯是周王臣属关系,必须服从周王命令;

以血缘为纽带,较大独立性;

层层分封,等级森严——血缘贵族政治

同姓宗族为主体,居于富庶或战略要地。分布地区主要在黄河中下游。

⑧作用:

积 极 稳定统治秩序,扩大了周人的势力范围。

确立了周王天下共主的地位,巩固统治。

促进了社会经济生产持续发展。

使西周贵族集团形成了严格的等级序列。

打破部落国家和方国联盟状态,政权由松散趋向严密,使得周政治文化有长期的稳定性和延续性。

促文化交流、认同和民族融合,华夏族形成奠定基础。

消极 诸侯相对独立,势力逐渐增强,王权衰弱,血缘关系淡化。诸侯争霸兼并战争,导致割据称霸的局面。(“礼乐征伐自天子出”被“礼乐征伐自诸侯出”取代)

分封制受挑战瓦解:平王东迁、诸侯称王、相王问鼎、升爵、卿大夫夺位(三家分晋、田氏代齐)等。

⑨遗存:

秦末、楚汉之争,项羽分封诸王 汉初,郡国并行制,七国之乱

西晋:晋武帝分封宗室,八王之乱 明代:明太祖分封诸子,靖难之役

姓氏起源:陈、宋、鲁等 地名起源:陈、宋、鲁等

再分封

立宗法

制礼乐

公乃摄行政当国。管叔﹑蔡叔髃弟疑周公,与武庚作乱,畔周。

宗法:以父系血缘为基础而形成的宗族秩序法则。

法即法则,是维护某一秩序的规定

部首为宀的字

家、室、寓、宫、

寝、宿、宅、寨、

示字旁(简化为礻)的字

神、祈、祷、祝、

福、祀、祥、祸、

宗

字义释读

宀

示

宗,尊祖庙也。——《说文解字》

立嫡以长不以贤,

立子以贵不以长。

——《春秋 公羊传》

分封制与宗法制相结合,形成政权与族权的结合。

宗法制—权力继承制度

①概况:确立于夏,发展于商,完备于周

②概念:宗法即宗族法规,按父系血统亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度。

【注意】宗法制由原始社会父系家长制直接演变而来,早在原始氏族时期就有所萌芽,西周时期成为一种维系贵族间关系的完整制度。

③基础:父系血缘关系

④目的:

解决家族成员在权力、财产继承上的矛盾,协调家族内部关系;

保持贵族政治特权、爵位和财产不致分散或受到削弱;

确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,维系统治秩序。

⑤核心内容:嫡长子继承制

嫡长子:土地、财产和权力主要继承者,主祭祖先的特权;

立嫡原则:“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”,嫡子(王后、皇后、长妻生的第一个男性孩子)中的长子,无嫡子从庶子中选择母亲身份最高贵,同等条件下年长优先。

嫡子与庶子关系:双重性,血缘上兄弟关系和政治上君臣关系。

⑥特点:

嫡长子继承制,严格大宗小宗体系,小宗必须服从大宗,大小宗具有相对性;

宗法和政治等级具有一致性。

⑦作用:

积 极

有利于统治集团内部的稳定和团结。

注重家庭关系,提倡尊老爱幼,有利于社会和谐与稳定。

尊宗敬祖,认祖归宗,寻根祭祖风俗,强大凝聚力。

消 极

传宗接代,重男轻女思想,等级观念严重。

宗族派别严重,家族本位,任人唯亲

瓦 解

大小宗易位:废长立幼,大夫专政,贵族没落,平民崛起等;

人才选拔标准变化:世官制身份等级限制转用人唯才;

集权体制兴起,变革裁抑贵族;(吴起,商鞅变法)

定额谷禄代替土地分封;

贵族

平民

奴隶

天子

诸侯

卿大夫

士

公

侯

伯

子

男

等级森严

再分封

立宗法

制礼乐

乐:和谐

礼:秩序

乐者为同,礼者为异;同则相亲,异则相敬……礼义立则贵贱等矣,乐文同则上下知矣……乐至则无怨,礼至则不争。 ——《礼记·乐记》

天子曰崩,诸侯曰薨,大夫曰卒,士曰不禄,庶人曰死。

——《礼记》

同样是去世

礼乐制——权力认同制度

①概念:即周礼。礼:维护贵族等级制度的各种典章制度和礼仪规定。

乐:融合等级差异,缓和社会矛盾的音乐和舞蹈。

②目的:天下归心;巩固贵族地位,协调统治阶级内部矛盾,解决权力认同问题。

③实质:维护分封制与宗法制的工具。

④瓦解:春秋后期,出现“礼崩乐坏”局面。

⑤对后世的影响:礼乐文化影响了儒家思想,历代封建统治者均重视礼乐教化和礼乐制度,试图以此规范社会生活,维护统治秩序。

【归纳总结】中国古代早期政治制度的特点(夏商周)

特 点 神权与王权相结合。

血缘关系为纽带:政权和族权相结合的贵族政治,形成“家国一体”的局面。

等级森严:以分封制和宗法制为核心,形成严格等级序列。

尚未高度集权。

具有相对的延续性和稳定性(夏商周政治制度及理念为后代王朝沿袭)。

第三课时 知识探究与拓展

这里的文明主要指社会发展到比较高级的阶段。其出现的主要标志有:聚落中心的形成、阶级的出现、大型公共工程的兴建、文字的产生、世袭权力的产生、国家的形成等。

(1)据教材指出新石器时代的哪些文化遗存可以说明中国已经进入了早期文明阶段?

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢;

良渚古城的城墙、玉器、祭坛神庙;

陶寺遗址中的大小墓葬区分现象及宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器等;

说明这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层,甚至已具有早期国家管理的形态。说明中华历史已进入文明阶段。

一、知识探究

(2)根据材料,在时间和空间上我国古代文明起源具有哪些特点?

本土化:我国是人类文明发祥地之一,古代文明源远流长。

多元化:不仅黄河、长江,而且海河、珠江、辽河等流域都是中华文明的重要发源地。

遗址名称 距今时间 发现地点 所属流域

元谋人 约170万年 云南元谋 长江

蓝田人 约115万—70万年 陕西蓝田 黄河

北京人 约70万—20万年 北京周口店 海河

金牛山人 约28万年 辽宁营口 辽河

长阳人 约19万年 湖北长阳 长江

和县人 约19万—15万年 安徽和县 长江

马坝人 约13万年 广东韶关 珠江

丁村人 约10万—5万年 山西襄汾 黄河

左镇人 约3万—2万年 台湾台南 —

山顶洞人 约3.4万—1.6万年 北京周口店 海河

材料二 古代黄河中下游地区之所以取得长足发展并取得文明中心的地位,首先得益于它以平原、河谷与山间盆地为主,沃野千里、河流纵横、交通便利,而且位于古代中国的文化中央,可以广泛接触周边文化并吸取营养。而南方暖湿的气候利于作物成长,但也造成森林密布、沼泽遍布,在人烟稀少且以使用木石工具为主的条件下,农田的垦辟比北方更难。此外,南方地势复杂,多高山大壑,山河阻隔,不利于它们的交流与整合。

——据《中国大通史·史前》整理

变化:黄河中下游逐渐取得文明中心地位,文明发展呈现多元一体的特点。

原因:黄河中下游地区自然地理条件优越,文明取得长足发展。

(3)对比上图,分析新石器时代我国文化遗址在分布上发生的变化及原因。

[拓展]中华文明起源的多元一体特征

角度

多元性 从文化分期看,有仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化和良渚文化等

从文化的特点看,不同地域有不同的特征,如作物种植上南稻北粟

从遗址分布看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等

一体性 从经济文化成就看,各地有共同点,如制作陶器、从事原始农业、饲养家畜、定居生活

从遗址分布看,中原地区是中华文明起源的核心地区

农业、畜牧业产生

氏族部落定居生活

手工业、商业产生

采集渔猎

管理和文化创造

早期城市

社会分工与劳动生产率提高(生产力提高)

剩余产品

私有制和剥削

阶级分化

阶级矛盾和战争

政府、军队监狱等强制机关

国家

文化遗存与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系?

中华文明从哪里来?

自17世纪以来, 国外陆续出现过埃及起源说、巴比伦起源说、印度起源说、中亚起源说等等, 甚至怀疑中国有无石器时代。

近代以来,疑古思潮十分兴盛,认为中国信史的起点最早只能到《春秋》,之前夏、商、西周等都是后人层累地构造出来的。

由于中国考古学建立较晚,很长一段时间,西方学界普遍认为水稻原产地在印度或东南亚,中国水稻来自东南亚。

中华文明西来说

东周以上无信史

水稻来自东南亚

考古对历史研究的意义

出土的商代甲骨

仰韶文化的陶器

河姆渡出土稻壳

元谋人门齿化石

几千年的古史传说禁不起三两个学者的批评指摘。然而河南发现了一地的龟甲兽骨, 便可以把古代殷商民族的历史建立在实物的基础之上。一个瑞典学者安特森发现了几处新石器, 便可以把中国史前文化拉长几千年。一个法国教士桑德华发现了一些旧石器, 便又可以把中国史前文化拉长几千年。北京地质调查所的学者在北京附近的周口店发现了一个人齿, 这又可以把中国史前文化拉长几万年。

——胡适《治学的方法与材料》

考古对历史研究的意义

原来看法 考古之后

中华文明西来说 中华文明自成一系,中华文化的起源和发展具有本土性。

东周以上无信史 司马迁《史记》所载的商王世系表几乎和甲骨文所见的一模一样。

水稻源自东南亚 河姆渡遗址出土的水稻壳远早于东南亚、印度等地,中国是农耕主要的起源地之一。

以文献研究历史 考古学成为一门独立学科,王国维提出将“纸上材料”与“地下材料”相互印证的主张(二重证据法)。

结合材料与所学知识,想一想,考古学或出土文物对于历史研究的意义有哪些?

考古(出土文物)对历史研究的意义:

(1)补充或印证文献史料;

(2)更新某些史学陈说;

(3)推动历史研究方法论的变革;

(4)扩大史学研究领域。

商代石斧和石铲

商代青铜铲

出土的青铜农具极少,农业生产工具大部分是石器、骨器、木器,故这一阶段的农业生产又叫“石器锄耕”,与后来“铁器牛耕”相对。

井田制

是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟。西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。

到春秋时期,由于铁制农具的出现和牛耕的普及等诸多原因井田制逐渐瓦解。

井田

生产工具落后,生产效率低下,农夫集体耕作。

众人协田(集体劳作)想象图

财、贷、贵、贱、贫、贿、赂、赋、

账、购、赠、赊、赏、赐、赌……

工商食官

商周政府占有工商业者并进行垄断性经营的制度。手工业和商业掌握在官府和贵族手里,为统治阶层服务,工匠和商人对官府、贵族有很大依赖性,不完全拥有自由人的权利。

春秋战国时期这一制度被打破。

在西周,王室和各诸侯国拥有各种手工业作坊,占有大量手工业者即“百工”,并设工官管理。作坊内设有监工,督促众工劳动;生产用料及食宿皆由官府提供,按工师设计的官方“图程”生产各种器物。

【学思之窗】P5 关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

两部文献时代不同,作者立场和思想不同,所获取的史料不同。

反映出世袭制取代禅让制并非风平浪静,可能存在激烈斗争。

商

周

商王

“王”字最初是斧钺之形,代表军事统率权,君主称王,暗示着君主是由军事首领演化而来的。

商朝统治中心地区主要在河南,但其势力影响范围极广,据图描述其四至。

服的原始意象:手按住一个跪着的人,后在左边添加了枷锁符号。

征服、制服、克服、驯服、收服、屈服、臣服、降服、心悦诚服

服从、服务、服侍、服刑、服役、服输、心服口服、你服不服?

内外服制度:以军事武力为依托而形成的支配关系,松散联盟。通过这一制度,商朝扩大了势力范围,但对地方的控制也相对松散。

殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。

——《礼记》

商人为祭祀鬼神、祖先、天、帝而肆无忌惮、毫不吝惜地杀牲甚至杀人进行祭祀或殉葬。

侯家庄甲种Ⅰ式大型墓墓道旁的人牲(部分),头、身分置,分组排列。

神权政治

占卜卜骨

“民”的构字为用针、刃等物刺瞎(一只)眼睛。原初应指奴隶,后引申为被统治者,即庶民、百姓。

严刑峻法贯穿于有商一代,是殷商政治的显著特点……商代的刑罚名目繁多,极其残酷。如捆绑、断足、割鼻、砍头、活埋、水溺、火焚等。

——《中国历史 先秦卷》

百姓怨望而诸侯有畔(叛)者,於是纣乃重刑辟,有炮烙之法。

——《史记 殷本纪》

商

周

纣王临时凑集的奴隶阵前倒戈,引导周军进攻商都,纣王自焚而死,商朝灭亡。

——纲要上P6

目睹这一场景,新的统治者会是什么感受?

人无于水监,当于民监。 ——《尚书·酒诰》

民之所欲,天必从之。——《尚书·泰誓上》

天视自我民视,天听自我民听。 ——《尚书·泰誓中》

惟王子子孙孙永保民。——《尚书·梓材》

中华文化重视以人为本。周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。 ——选必三P4

从“残民事神”到“敬天保民”是中国古代政治文明的巨大进步!

周武王初封

1.分封神农氏、黄帝、尧、舜、禹的后人;

2.分封纣王的儿子武庚管理殷商遗民,同时在其周围分封自己的三个弟弟,为“三监”。

3.承认原先存在的各地方国;

4.少数的功臣、同姓亲族。

武王照顾了哪些人的利益?

这样做的目的是什么?

他的目的达到了吗?

成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔(叛)周,公乃摄行政当国。管叔(武王弟弟)﹑蔡叔(武王弟弟)髃弟疑周公,与武庚(商纣王之子)作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚﹑管叔,放蔡叔。 ——《史记》

如果武庚叛周可以理解,那么武王几个弟弟叛乱就有些费解了,从材料看是什么原因?

武庚叛乱的理由可能有哪些?

不满周公“摄政当国”,即在权力的分配上与周公产生矛盾!

莱夷

九

夷

山戎

鬼方

蜀人

鬼方

羌人

犬戎

巴人

镐京

洛邑

同姓诸侯国

异姓诸侯国

西周分封制下的诸侯国分布有哪些特点?

同姓诸侯国

异姓诸侯国

集中在黄河流域中下游地区,长江以南较少;

同姓诸侯占据交通要道,占据中原等富庶地区;

分封的地区以平原和盆地为主,大多沿河流分布;

以中原为中心的统一文化圈,与周边游牧民族对峙。

同姓封国拱卫王都,异性封国大体处于外围地区;

诸侯分封有一个隆重的册命仪式,往往在宗庙举行。让受封诸侯在神前宣誓,誓词内容主要为“无违王命”、“夹辅周室”等。

一方面明确诸侯与周王的隶属关系,有助于约束诸侯,同时这种约束又相当孱弱。

(外服地区)由于与商人没有血缘亲属关系,与商王的臣属关系取决于商人势力的消长……在整个西周时代,我们没有看到像商代那样的诸侯对朝廷时叛时服的情况(地方土著除外)。 ——《中国大通史》

在一片广大的地区内

基本都是“姬”

说同样的雅言

生活方式相同

制度文化相似

共同体

分封制——权力财产分配制度

①背景:经济基础:井田制(土地公有制);

政治基础:周疆域扩大大而控制力弱,巩固统治需要;

②概念:原始含义——封邦建国;(商人已有分封)

③概况:第一次:武王灭商

第二次:周公东征;(推行分封起重要作用)

④目的:封邦建国,以藩屏周(巩固西周统治)

⑤内容:

分封对象 同姓亲族(主体)、功臣、姻亲和原来的附属国等

分封形式 经济基础:授土经济基础)

政治地位:授民、授爵(公、侯、伯、子、男)

诸侯义务 镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职等

诸侯权利 世袭统治权,层层分封、设置官员、武装、赋役等

分封国家 鲁、齐、燕、卫、宋、晋等

等级序列 天子—诸侯—卿大夫—士(庶人奴隶为直接生产者)

分封制——权力财产分配制度

⑦特点:

周王地位:全国最高统治者,天下共主;

臣属关系明确:诸侯是周王臣属关系,必须服从周王命令;

以血缘为纽带,较大独立性;

层层分封,等级森严——血缘贵族政治

同姓宗族为主体,居于富庶或战略要地。分布地区主要在黄河中下游。

⑧作用:

积 极 稳定统治秩序,扩大了周人的势力范围。

确立了周王天下共主的地位,巩固统治。

促进了社会经济生产持续发展。

使西周贵族集团形成了严格的等级序列。

打破部落国家和方国联盟状态,政权由松散趋向严密,使得周政治文化有长期的稳定性和延续性。

促文化交流、认同和民族融合,华夏族形成奠定基础。

消极 诸侯相对独立,势力逐渐增强,王权衰弱,血缘关系淡化。诸侯争霸兼并战争,导致割据称霸的局面。(“礼乐征伐自天子出”被“礼乐征伐自诸侯出”取代)

分封制受挑战瓦解:平王东迁、诸侯称王、相王问鼎、升爵、卿大夫夺位(三家分晋、田氏代齐)等。

⑨遗存:

秦末、楚汉之争,项羽分封诸王 汉初,郡国并行制,七国之乱

西晋:晋武帝分封宗室,八王之乱 明代:明太祖分封诸子,靖难之役

姓氏起源:陈、宋、鲁等 地名起源:陈、宋、鲁等

再分封

立宗法

制礼乐

公乃摄行政当国。管叔﹑蔡叔髃弟疑周公,与武庚作乱,畔周。

宗法:以父系血缘为基础而形成的宗族秩序法则。

法即法则,是维护某一秩序的规定

部首为宀的字

家、室、寓、宫、

寝、宿、宅、寨、

示字旁(简化为礻)的字

神、祈、祷、祝、

福、祀、祥、祸、

宗

字义释读

宀

示

宗,尊祖庙也。——《说文解字》

立嫡以长不以贤,

立子以贵不以长。

——《春秋 公羊传》

分封制与宗法制相结合,形成政权与族权的结合。

宗法制—权力继承制度

①概况:确立于夏,发展于商,完备于周

②概念:宗法即宗族法规,按父系血统亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度。

【注意】宗法制由原始社会父系家长制直接演变而来,早在原始氏族时期就有所萌芽,西周时期成为一种维系贵族间关系的完整制度。

③基础:父系血缘关系

④目的:

解决家族成员在权力、财产继承上的矛盾,协调家族内部关系;

保持贵族政治特权、爵位和财产不致分散或受到削弱;

确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,维系统治秩序。

⑤核心内容:嫡长子继承制

嫡长子:土地、财产和权力主要继承者,主祭祖先的特权;

立嫡原则:“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”,嫡子(王后、皇后、长妻生的第一个男性孩子)中的长子,无嫡子从庶子中选择母亲身份最高贵,同等条件下年长优先。

嫡子与庶子关系:双重性,血缘上兄弟关系和政治上君臣关系。

⑥特点:

嫡长子继承制,严格大宗小宗体系,小宗必须服从大宗,大小宗具有相对性;

宗法和政治等级具有一致性。

⑦作用:

积 极

有利于统治集团内部的稳定和团结。

注重家庭关系,提倡尊老爱幼,有利于社会和谐与稳定。

尊宗敬祖,认祖归宗,寻根祭祖风俗,强大凝聚力。

消 极

传宗接代,重男轻女思想,等级观念严重。

宗族派别严重,家族本位,任人唯亲

瓦 解

大小宗易位:废长立幼,大夫专政,贵族没落,平民崛起等;

人才选拔标准变化:世官制身份等级限制转用人唯才;

集权体制兴起,变革裁抑贵族;(吴起,商鞅变法)

定额谷禄代替土地分封;

贵族

平民

奴隶

天子

诸侯

卿大夫

士

公

侯

伯

子

男

等级森严

再分封

立宗法

制礼乐

乐:和谐

礼:秩序

乐者为同,礼者为异;同则相亲,异则相敬……礼义立则贵贱等矣,乐文同则上下知矣……乐至则无怨,礼至则不争。 ——《礼记·乐记》

天子曰崩,诸侯曰薨,大夫曰卒,士曰不禄,庶人曰死。

——《礼记》

同样是去世

礼乐制——权力认同制度

①概念:即周礼。礼:维护贵族等级制度的各种典章制度和礼仪规定。

乐:融合等级差异,缓和社会矛盾的音乐和舞蹈。

②目的:天下归心;巩固贵族地位,协调统治阶级内部矛盾,解决权力认同问题。

③实质:维护分封制与宗法制的工具。

④瓦解:春秋后期,出现“礼崩乐坏”局面。

⑤对后世的影响:礼乐文化影响了儒家思想,历代封建统治者均重视礼乐教化和礼乐制度,试图以此规范社会生活,维护统治秩序。

【归纳总结】中国古代早期政治制度的特点(夏商周)

特 点 神权与王权相结合。

血缘关系为纽带:政权和族权相结合的贵族政治,形成“家国一体”的局面。

等级森严:以分封制和宗法制为核心,形成严格等级序列。

尚未高度集权。

具有相对的延续性和稳定性(夏商周政治制度及理念为后代王朝沿袭)。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进