14.2 《荷塘月色》课件(共42张PPT)统编版高中语文必修 上册

文档属性

| 名称 | 14.2 《荷塘月色》课件(共42张PPT)统编版高中语文必修 上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-06 07:25:24 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

一日不见,如三月兮

同学们还记得我们学校的校标是什么吗?

学校把“清荷”作为育人的校园文化,有何寓意?

你知道哪些关于“荷”或“月”的诗文句?这些诗句旨在表现什么?

散文家朱自清笔下对于“荷”的精彩描写。

第2课 荷塘月色

第二单元

朱自清

学习目标

1. 能掌握文本常识,积累字词,理解散文表现情感的方式。

2. 能理清全文结构,体会文章表达的思想感情,感受的精神追求。

3. 能在鉴赏文本和意象中培养审美情趣,能关注课堂外的社会,能追寻理想。

本文写了朱自清一次怎样的经历

预习检查

作家作品 —— 朱自清

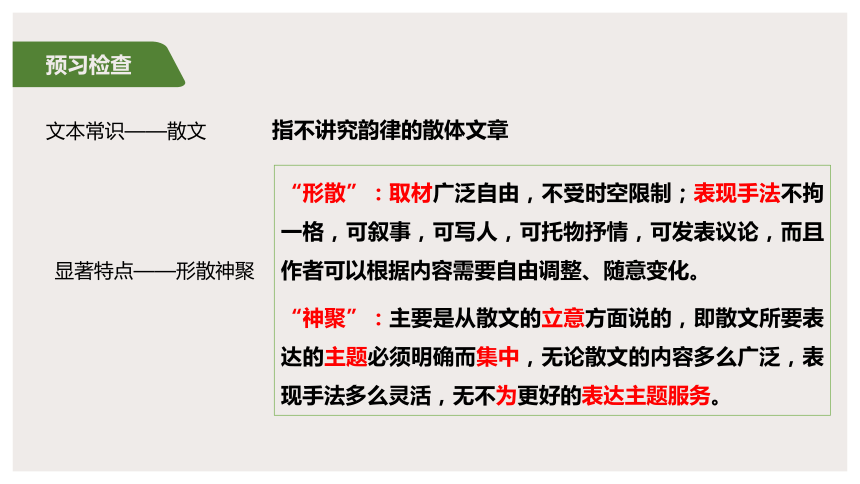

预习检查

文本常识——散文

指不讲究韵律的散体文章

显著特点——形散神聚

“形散”:取材广泛自由,不受时空限制;表现手法不拘一格,可叙事,可写人,可托物抒情,可发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。

“神聚”:主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为更好的表达主题服务。

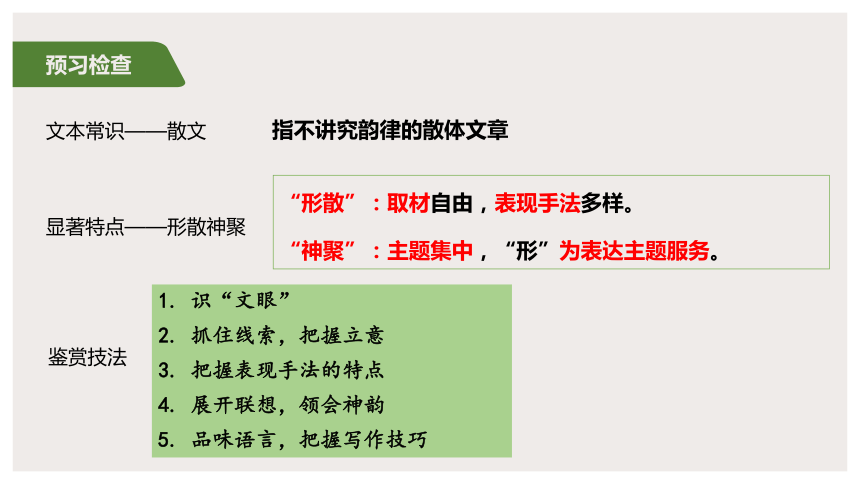

预习检查

文本常识——散文

指不讲究韵律的散体文章

显著特点——形散神聚

“形散”:取材自由,表现手法多样。

“神聚”:主题集中,“形”为表达主题服务。

鉴赏技法

1. 识“文眼”

2. 抓住线索,把握立意

3. 把握表现手法的特点

4. 展开联想,领会神韵

5. 品味语言,把握写作技巧

读文本,理结构

1

任务一 语言知识强化

读文本,理结构

说一说,画一画,写一写:

阅读本文后,你积累了哪些字词,给同学们分享一下。

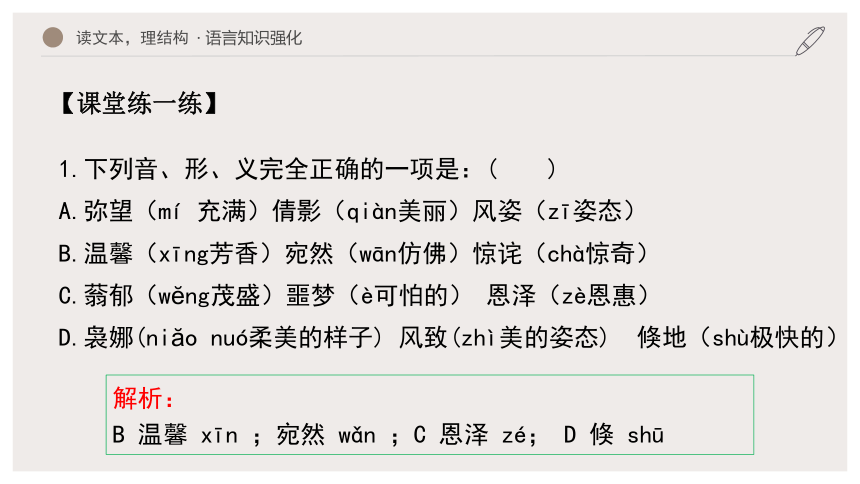

读文本,理结构 · 语言知识强化

【课堂练一练】

1.下列音、形、义完全正确的一项是:( )

A.弥望(mí 充满)倩影(qiàn美丽)风姿(zī姿态)

B.温馨(xīng芳香)宛然(wān仿佛)惊诧(chà惊奇)

C.蓊郁(w ng茂盛)噩梦(è可怕的) 恩泽(zè恩惠)

D.袅娜(ni o nuó柔美的样子) 风致(zhì美的姿态) 倏地(shù极快的)

解析:

B 温馨 xīn ;宛然 wǎn ;C 恩泽 zé; D 倏 shū

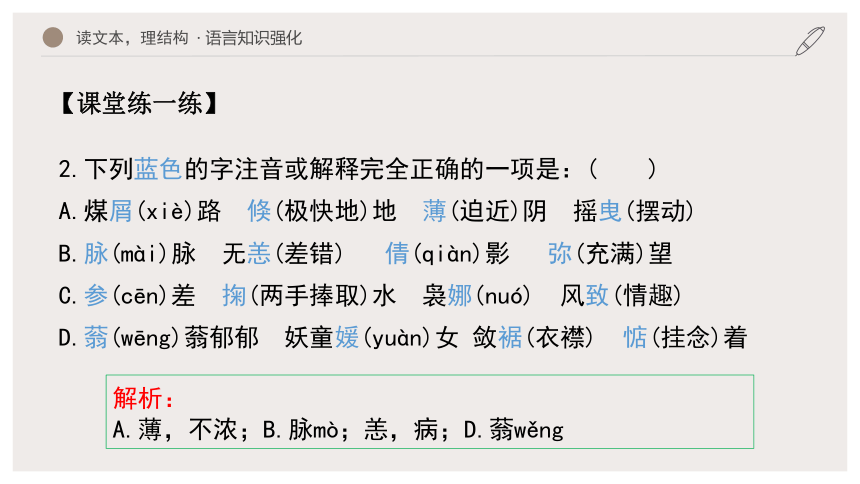

读文本,理结构 · 语言知识强化

【课堂练一练】

2.下列蓝色的字注音或解释完全正确的一项是:( )

A.煤屑(xiè)路 倏(极快地)地 薄(迫近)阴 摇曳(摆动)

B.脉(mài)脉 无恙(差错) 倩(qiàn)影 弥(充满)望

C.参(cēn)差 掬(两手捧取)水 袅娜(nuó) 风致(情趣)

D.蓊(wēng)蓊郁郁 妖童媛(yuàn)女 敛裾(衣襟) 惦(挂念)着

解析:

A.薄,不浓;B.脉mò;恙,病;D.蓊wěng

任务二 整体把握文章内容

读文本,理结构

读一读,想一想,说一说:

请概述每段大意。

读文本,理结构 · 把握文章结构

【一起做一做】说大意,划分结构

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8、9.

读文本,理结构 · 把握文章结构

【综合、归纳:划分段落结构】

第一部分(第1—3段)写“观荷缘起”(情)

第二部分(第4—6段)写“荷塘月色”(景)

第三部分(第7—10段)写“月下遐思”(情)

任务三 抓住线索,把握立意

读文本,理结构

读一读,议一议,说一说:

串联本文的线索是什么?

提示:1. 全文写了朱自清一次怎样的经历

2. 作者为何要去经历这次“经历”?

读文本,理结构 · 抓住线索,把握立意

月下散步(游园)

游记散文

游踪

出家门

踱小路

观菏塘

赏四周

回家

观荷塘

出家门

踱小路

赏四周

回家

首尾呼应

读文本,理结构 · 抓住线索,把握立意

作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

不宁静

得宁静

不宁静

寻宁静

失宁静

文眼

读文本,理结构 · 抓住线索,把握立意

写作线索:两条

得宁静

不宁静

寻宁静

失宁静

游踪

情感

:明线

:暗线

观荷塘

出家门

踱小路

赏四周

淡淡的忧愁

淡淡的喜悦

品语言,鉴赏美

2

学习任务 品语言,鉴赏美

品语言,鉴赏美

读一读,画一画,想一想,说一说:

文中有很多写景的句子,请每位同学选取一二,予以品读、鉴赏分享。

品语言,鉴赏美

品鉴语言的支点:

1. 用词:炼字

2. 表现手法:修辞,情景交融等

3. 写景角度:远近结合、动静相宜、虚实相生、正侧面描写等

品语言,鉴赏美

品鉴语言的支点:

1. 用词:炼字

2. 表现手法:修辞,情景交融等

3. 写景角度:远近结合、动静相宜、虚实相生、正侧面描写等

说一说:

文中有很多写景的句子,请每位同学选取一二,予以品读、鉴赏分享。

品语言,鉴赏美

作者对景物的描写——第4、5段

找出第4、5段写景的切入点及特征

月光下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

月光

月影

光与影

曲曲折折

田田 亭亭的舞女的裙

袅娜 羞涩 星星 明珠 美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电 凝碧

脉脉

泻 浮 (实) 洗 笼(虚)

灌木的黑影,杨柳的倩影 画(实)

梵阿玲上奏着的名曲(虚)

(素淡 宁静)

(朦胧 柔和)

观察角度

远——近

上——下

静——动

品语言,鉴赏美

作者对景物的描写——第6段

荷塘的四周

杨柳

树梢

树缝

树上

水里

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

远山

灯光

蝉声

蛙声

(清幽 热闹)

观察角度

远——近

静——动

品语言,鉴赏美

叶:

田田

上

静

4段 月下荷塘

花:

多姿

香:

缕缕

波:

凝碧

素淡宁静

→

→

动

5段 塘上月色

月光:

泻

青雾:

浮

洗

叶花:

月影:

和谐

朦胧柔和

(正面描写)

(侧面烘托)

6段 四周景色

树色、树姿

树梢、远山

树缝、灯光

蝉鸣、蛙声

静

清幽热闹

→

动

下

景物描写

品语言,鉴赏美

表现手法

1. 比喻修辞

本体 喻体 原句 相似点

荷叶

白花(荷花)

荷香

舞女的裙

一粒粒的明珠

碧天里的星星

渺茫的歌声

舞动的裙与叶子自然舒展的形态很相似

月光下白色荷花与一粒粒的明珠相似

白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似

渺茫的歌声和微风中荷香的断断续续,若有若无

品语言,鉴赏美

在通感中,颜色似乎会有温度,味道似乎会有形象,冷暖似乎会有重量。如“温暖的红色”和“清冷的蓝色”,仿佛视觉和触觉相通,如说“光亮”,也说“响亮”;仿佛视觉和听觉相通,如“热闹”和“冷静”;仿佛触觉和听觉相通,如“夕阳依旧垒,寒磬/满空林”和“红杏枝头春意/闹。

表现手法

2. 通感

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移,“以感觉写感觉”。(视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉等)

品语言,鉴赏美

表现手法

3. 叠词的使用

远远近近

高高低低

写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,语言平实自然。

重重

阴阴

隐隐约约

传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。

叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。

探主题,识作者

3

学习任务 探主题,识作者

探主题,识作者

想一想,说一说:

1. “形散神聚”:作者在情境交融中表现出了什么样的情感?(主题)

2. 深入探究:结合背景,了解作者的精神品质。

探主题,识作者

作者在“不宁静”的现实生活中寻找“宁静”,通过对荷塘月色的景物描写对江南采莲和南塘忧思的联想,表现了对荷塘美景的热爱和对自由生活的追求与向往——有哀愁,向往自由。

初探主题

探主题,识作者

为什么作者“这几天心理颇不宁静”?

背景知识

1916-1920年, 北京大学读书 ,毕业后回杭州任教(经历了五四运动)

1924年,国共合作进行大革命,打倒军阀,推翻帝国主义。

1925年,年受聘于清华大学,回到北京(新思想的策源地)

1926年,亲历三一八惨案,从死人堆里爬出来(《执政府大屠杀记》)

1927年,四一二政变,大革命失败,给朱自清思想带来极大的震撼,其思想和创作发生很大转折,由日常生活的抒情小品,转向抨击现实丑恶的杂文。

1927年7月,《荷塘月色》—— 为排遣愁绪而出门散步

探主题,识作者

作为一名知识分子,写出了一名担忧民族前途命运的爱国志士的焦虑,表现出了一个民主战士强烈的爱国主义情怀。——忧国爱国

再探主题

探主题,识作者

1. 朱自清的精神状态。

解读作者

拓展阅读:

辛亥革命掀起了我国现代革命的高潮,随着马列主义在中国的传播,孙中山联俄、联共、扶助工农三大政策的实施,南方革命成为全国人民不得不关注的国家大事,每一个人在这场大革命时代也将做……

探主题,识作者

1. 朱自清的精神状态。

解读作者

拓展阅读: 仿徨、惶惶然、无所适从

被围困之感或已成了当时知识分子的集体恶梦。 作为读书人,传统的学而优则仕的道路早已断绝,择业选择极其有限,更有各种社会力量的压迫,各种恶势力的摧逼,所以逗留在“夹缝中间”,既不能上也不能下。(“三条路“: 参加革命,反革命,逃避) 国学

营造了一种“被围困”的意境。(第6段)

探主题,识作者

2. 作者为何会想起“江南”?

解读作者

(1)文章内容:先交待了,“这几天心里颇不宁静“隐约暗示时代背景,也为“我”的月下赏荷提供了充分的理由,然后正笔描写荷香月色,接着顺理成章由荷到莲,又由采莲到江南。

“荷香月色”眼前之景——实景;“江南采莲”是联想,是心境——虚写

由实到虚,向读者传达了其隐秘在内心世界的丰富情感。

探主题,识作者

2. 作者为何会想起“江南”?

解读作者

(2)作者为何会想起“江南”?

惦忆江南——怀念家乡,想念家人?

探主题,识作者

2. 作者为何会想起“江南”?

解读作者

我流离转徙,

我流离转徙;

脚尖儿踏呀,

却踏不上自己的国土!……

我宁愿回我的故乡;

回去!回去!

归来的我挣扎挣扎,

拔烟尘而见自己的国土!……

1922年长诗《毁灭》

我的南方,

我的南方,

哪儿是山乡水乡!

哪儿是醉乡梦乡!

五年来的彷徨,

羽毛般地飞扬。

1925年《我的南方》

“江南”“南方”“故乡”“国土”等应非实指,而是一种隐喻——心中的净土,理想的王国,心中的江南。(不能求之于外,只能存之于心)

探主题,识作者

3. 作者在寻找“宁静”,也是在寻找自我。

解读作者

“背着手踱着步“,边走边想。

荷塘一行,是“我”的一次短短的精神之旅,是一次典型的自我寻找和自我发现之旅。作者没有忘情于美景,一直走,且“但热闹是它们的,我什么也没有。”

“惦着江南了”——外界的纷扰并不足以动摇“我”心,因为“我”心中自有一幅明净的图画:“采莲南塘秋,莲花过人头,低头弄莲子,莲子清如水。”

不被外物所左右,不因环境而摇动,始终保持了精神独立性的自我形象。

探主题,识作者

3. 作者在寻找“宁静”,也是在寻找自我。

解读作者

在那个动乱的时代,他没有妄自菲薄,也没有超脱现实,没有放弃对于社会的责任,能保持悠闲的态度和冷静的思维,对人处事会显得忠厚公允不偏倚。(彷徨中冷静)

这一代知识分子因为“失去了领导的地位,逗留在这夹缝中间,渐渐感觉着不自由。他们只能保守自己,这也算是节罢。( 朱自清《论气节》)(坚定自己的信念)

“表现了我们民族的英雄气概。”(毛泽东)朱自清最终用行动证明了自己的信念, 表现了那个时代知识分子最坚贞不屈的品格。(有民族气节的知识分子)

他之所以能够站住脚跟并不断前进,其共同点是既有强烈的使命感, 又能脚踏实地,在解剖别人的同时解剖自己, 在观察现实的同时分析历史,发现自我,认清了自己的身份,进一步坚定了信念。这种精神,也正是民族的可贵精神支柱。 这值得我们去学习!

探主题,识作者

“我”是一个彷徨着的“孤独者”形象,处在黑暗势力的包围当中,但是在某种信念的支撑下,并没有沦为时代的落伍者,不颓废,也不发狂,而这个信念的源泉,在于他独特的思想、高洁的品格,在于文中形象化描绘的荷塘月色和他心中的“江南”。他能洞察历史、认清自我、坚定信念,表现了知识分子身上优秀的民族的精神。

三探主题

小结

荷塘月色

本次课,通过师生合作的方式,共同学习了朱自清及其笔下的荷塘月色美景,学习文学大家的用词造句功夫,走进朱自清月下独处的心境,看他抑郁、孤寂和苦闷的心情,仿佛也看到他想超脱现实自得其乐,而又不可排遣心中的忧虑,这是一个追求进步的知识分子对现实的矛盾及他对自由宁静生活的向往。

作业:

荷塘月色

1.整理课堂笔记,做好知识卡片。

2.完成练习册配套习题。

3.背诵读第4、5段。

4.用“通感”修辞,造两个句子。

5.预习《灯》。

一日不见,如三月兮

同学们还记得我们学校的校标是什么吗?

学校把“清荷”作为育人的校园文化,有何寓意?

你知道哪些关于“荷”或“月”的诗文句?这些诗句旨在表现什么?

散文家朱自清笔下对于“荷”的精彩描写。

第2课 荷塘月色

第二单元

朱自清

学习目标

1. 能掌握文本常识,积累字词,理解散文表现情感的方式。

2. 能理清全文结构,体会文章表达的思想感情,感受的精神追求。

3. 能在鉴赏文本和意象中培养审美情趣,能关注课堂外的社会,能追寻理想。

本文写了朱自清一次怎样的经历

预习检查

作家作品 —— 朱自清

预习检查

文本常识——散文

指不讲究韵律的散体文章

显著特点——形散神聚

“形散”:取材广泛自由,不受时空限制;表现手法不拘一格,可叙事,可写人,可托物抒情,可发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。

“神聚”:主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为更好的表达主题服务。

预习检查

文本常识——散文

指不讲究韵律的散体文章

显著特点——形散神聚

“形散”:取材自由,表现手法多样。

“神聚”:主题集中,“形”为表达主题服务。

鉴赏技法

1. 识“文眼”

2. 抓住线索,把握立意

3. 把握表现手法的特点

4. 展开联想,领会神韵

5. 品味语言,把握写作技巧

读文本,理结构

1

任务一 语言知识强化

读文本,理结构

说一说,画一画,写一写:

阅读本文后,你积累了哪些字词,给同学们分享一下。

读文本,理结构 · 语言知识强化

【课堂练一练】

1.下列音、形、义完全正确的一项是:( )

A.弥望(mí 充满)倩影(qiàn美丽)风姿(zī姿态)

B.温馨(xīng芳香)宛然(wān仿佛)惊诧(chà惊奇)

C.蓊郁(w ng茂盛)噩梦(è可怕的) 恩泽(zè恩惠)

D.袅娜(ni o nuó柔美的样子) 风致(zhì美的姿态) 倏地(shù极快的)

解析:

B 温馨 xīn ;宛然 wǎn ;C 恩泽 zé; D 倏 shū

读文本,理结构 · 语言知识强化

【课堂练一练】

2.下列蓝色的字注音或解释完全正确的一项是:( )

A.煤屑(xiè)路 倏(极快地)地 薄(迫近)阴 摇曳(摆动)

B.脉(mài)脉 无恙(差错) 倩(qiàn)影 弥(充满)望

C.参(cēn)差 掬(两手捧取)水 袅娜(nuó) 风致(情趣)

D.蓊(wēng)蓊郁郁 妖童媛(yuàn)女 敛裾(衣襟) 惦(挂念)着

解析:

A.薄,不浓;B.脉mò;恙,病;D.蓊wěng

任务二 整体把握文章内容

读文本,理结构

读一读,想一想,说一说:

请概述每段大意。

读文本,理结构 · 把握文章结构

【一起做一做】说大意,划分结构

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8、9.

读文本,理结构 · 把握文章结构

【综合、归纳:划分段落结构】

第一部分(第1—3段)写“观荷缘起”(情)

第二部分(第4—6段)写“荷塘月色”(景)

第三部分(第7—10段)写“月下遐思”(情)

任务三 抓住线索,把握立意

读文本,理结构

读一读,议一议,说一说:

串联本文的线索是什么?

提示:1. 全文写了朱自清一次怎样的经历

2. 作者为何要去经历这次“经历”?

读文本,理结构 · 抓住线索,把握立意

月下散步(游园)

游记散文

游踪

出家门

踱小路

观菏塘

赏四周

回家

观荷塘

出家门

踱小路

赏四周

回家

首尾呼应

读文本,理结构 · 抓住线索,把握立意

作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

不宁静

得宁静

不宁静

寻宁静

失宁静

文眼

读文本,理结构 · 抓住线索,把握立意

写作线索:两条

得宁静

不宁静

寻宁静

失宁静

游踪

情感

:明线

:暗线

观荷塘

出家门

踱小路

赏四周

淡淡的忧愁

淡淡的喜悦

品语言,鉴赏美

2

学习任务 品语言,鉴赏美

品语言,鉴赏美

读一读,画一画,想一想,说一说:

文中有很多写景的句子,请每位同学选取一二,予以品读、鉴赏分享。

品语言,鉴赏美

品鉴语言的支点:

1. 用词:炼字

2. 表现手法:修辞,情景交融等

3. 写景角度:远近结合、动静相宜、虚实相生、正侧面描写等

品语言,鉴赏美

品鉴语言的支点:

1. 用词:炼字

2. 表现手法:修辞,情景交融等

3. 写景角度:远近结合、动静相宜、虚实相生、正侧面描写等

说一说:

文中有很多写景的句子,请每位同学选取一二,予以品读、鉴赏分享。

品语言,鉴赏美

作者对景物的描写——第4、5段

找出第4、5段写景的切入点及特征

月光下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

月光

月影

光与影

曲曲折折

田田 亭亭的舞女的裙

袅娜 羞涩 星星 明珠 美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电 凝碧

脉脉

泻 浮 (实) 洗 笼(虚)

灌木的黑影,杨柳的倩影 画(实)

梵阿玲上奏着的名曲(虚)

(素淡 宁静)

(朦胧 柔和)

观察角度

远——近

上——下

静——动

品语言,鉴赏美

作者对景物的描写——第6段

荷塘的四周

杨柳

树梢

树缝

树上

水里

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

远山

灯光

蝉声

蛙声

(清幽 热闹)

观察角度

远——近

静——动

品语言,鉴赏美

叶:

田田

上

静

4段 月下荷塘

花:

多姿

香:

缕缕

波:

凝碧

素淡宁静

→

→

动

5段 塘上月色

月光:

泻

青雾:

浮

洗

叶花:

月影:

和谐

朦胧柔和

(正面描写)

(侧面烘托)

6段 四周景色

树色、树姿

树梢、远山

树缝、灯光

蝉鸣、蛙声

静

清幽热闹

→

动

下

景物描写

品语言,鉴赏美

表现手法

1. 比喻修辞

本体 喻体 原句 相似点

荷叶

白花(荷花)

荷香

舞女的裙

一粒粒的明珠

碧天里的星星

渺茫的歌声

舞动的裙与叶子自然舒展的形态很相似

月光下白色荷花与一粒粒的明珠相似

白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似

渺茫的歌声和微风中荷香的断断续续,若有若无

品语言,鉴赏美

在通感中,颜色似乎会有温度,味道似乎会有形象,冷暖似乎会有重量。如“温暖的红色”和“清冷的蓝色”,仿佛视觉和触觉相通,如说“光亮”,也说“响亮”;仿佛视觉和听觉相通,如“热闹”和“冷静”;仿佛触觉和听觉相通,如“夕阳依旧垒,寒磬/满空林”和“红杏枝头春意/闹。

表现手法

2. 通感

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移,“以感觉写感觉”。(视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉等)

品语言,鉴赏美

表现手法

3. 叠词的使用

远远近近

高高低低

写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,语言平实自然。

重重

阴阴

隐隐约约

传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。

叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。

探主题,识作者

3

学习任务 探主题,识作者

探主题,识作者

想一想,说一说:

1. “形散神聚”:作者在情境交融中表现出了什么样的情感?(主题)

2. 深入探究:结合背景,了解作者的精神品质。

探主题,识作者

作者在“不宁静”的现实生活中寻找“宁静”,通过对荷塘月色的景物描写对江南采莲和南塘忧思的联想,表现了对荷塘美景的热爱和对自由生活的追求与向往——有哀愁,向往自由。

初探主题

探主题,识作者

为什么作者“这几天心理颇不宁静”?

背景知识

1916-1920年, 北京大学读书 ,毕业后回杭州任教(经历了五四运动)

1924年,国共合作进行大革命,打倒军阀,推翻帝国主义。

1925年,年受聘于清华大学,回到北京(新思想的策源地)

1926年,亲历三一八惨案,从死人堆里爬出来(《执政府大屠杀记》)

1927年,四一二政变,大革命失败,给朱自清思想带来极大的震撼,其思想和创作发生很大转折,由日常生活的抒情小品,转向抨击现实丑恶的杂文。

1927年7月,《荷塘月色》—— 为排遣愁绪而出门散步

探主题,识作者

作为一名知识分子,写出了一名担忧民族前途命运的爱国志士的焦虑,表现出了一个民主战士强烈的爱国主义情怀。——忧国爱国

再探主题

探主题,识作者

1. 朱自清的精神状态。

解读作者

拓展阅读:

辛亥革命掀起了我国现代革命的高潮,随着马列主义在中国的传播,孙中山联俄、联共、扶助工农三大政策的实施,南方革命成为全国人民不得不关注的国家大事,每一个人在这场大革命时代也将做……

探主题,识作者

1. 朱自清的精神状态。

解读作者

拓展阅读: 仿徨、惶惶然、无所适从

被围困之感或已成了当时知识分子的集体恶梦。 作为读书人,传统的学而优则仕的道路早已断绝,择业选择极其有限,更有各种社会力量的压迫,各种恶势力的摧逼,所以逗留在“夹缝中间”,既不能上也不能下。(“三条路“: 参加革命,反革命,逃避) 国学

营造了一种“被围困”的意境。(第6段)

探主题,识作者

2. 作者为何会想起“江南”?

解读作者

(1)文章内容:先交待了,“这几天心里颇不宁静“隐约暗示时代背景,也为“我”的月下赏荷提供了充分的理由,然后正笔描写荷香月色,接着顺理成章由荷到莲,又由采莲到江南。

“荷香月色”眼前之景——实景;“江南采莲”是联想,是心境——虚写

由实到虚,向读者传达了其隐秘在内心世界的丰富情感。

探主题,识作者

2. 作者为何会想起“江南”?

解读作者

(2)作者为何会想起“江南”?

惦忆江南——怀念家乡,想念家人?

探主题,识作者

2. 作者为何会想起“江南”?

解读作者

我流离转徙,

我流离转徙;

脚尖儿踏呀,

却踏不上自己的国土!……

我宁愿回我的故乡;

回去!回去!

归来的我挣扎挣扎,

拔烟尘而见自己的国土!……

1922年长诗《毁灭》

我的南方,

我的南方,

哪儿是山乡水乡!

哪儿是醉乡梦乡!

五年来的彷徨,

羽毛般地飞扬。

1925年《我的南方》

“江南”“南方”“故乡”“国土”等应非实指,而是一种隐喻——心中的净土,理想的王国,心中的江南。(不能求之于外,只能存之于心)

探主题,识作者

3. 作者在寻找“宁静”,也是在寻找自我。

解读作者

“背着手踱着步“,边走边想。

荷塘一行,是“我”的一次短短的精神之旅,是一次典型的自我寻找和自我发现之旅。作者没有忘情于美景,一直走,且“但热闹是它们的,我什么也没有。”

“惦着江南了”——外界的纷扰并不足以动摇“我”心,因为“我”心中自有一幅明净的图画:“采莲南塘秋,莲花过人头,低头弄莲子,莲子清如水。”

不被外物所左右,不因环境而摇动,始终保持了精神独立性的自我形象。

探主题,识作者

3. 作者在寻找“宁静”,也是在寻找自我。

解读作者

在那个动乱的时代,他没有妄自菲薄,也没有超脱现实,没有放弃对于社会的责任,能保持悠闲的态度和冷静的思维,对人处事会显得忠厚公允不偏倚。(彷徨中冷静)

这一代知识分子因为“失去了领导的地位,逗留在这夹缝中间,渐渐感觉着不自由。他们只能保守自己,这也算是节罢。( 朱自清《论气节》)(坚定自己的信念)

“表现了我们民族的英雄气概。”(毛泽东)朱自清最终用行动证明了自己的信念, 表现了那个时代知识分子最坚贞不屈的品格。(有民族气节的知识分子)

他之所以能够站住脚跟并不断前进,其共同点是既有强烈的使命感, 又能脚踏实地,在解剖别人的同时解剖自己, 在观察现实的同时分析历史,发现自我,认清了自己的身份,进一步坚定了信念。这种精神,也正是民族的可贵精神支柱。 这值得我们去学习!

探主题,识作者

“我”是一个彷徨着的“孤独者”形象,处在黑暗势力的包围当中,但是在某种信念的支撑下,并没有沦为时代的落伍者,不颓废,也不发狂,而这个信念的源泉,在于他独特的思想、高洁的品格,在于文中形象化描绘的荷塘月色和他心中的“江南”。他能洞察历史、认清自我、坚定信念,表现了知识分子身上优秀的民族的精神。

三探主题

小结

荷塘月色

本次课,通过师生合作的方式,共同学习了朱自清及其笔下的荷塘月色美景,学习文学大家的用词造句功夫,走进朱自清月下独处的心境,看他抑郁、孤寂和苦闷的心情,仿佛也看到他想超脱现实自得其乐,而又不可排遣心中的忧虑,这是一个追求进步的知识分子对现实的矛盾及他对自由宁静生活的向往。

作业:

荷塘月色

1.整理课堂笔记,做好知识卡片。

2.完成练习册配套习题。

3.背诵读第4、5段。

4.用“通感”修辞,造两个句子。

5.预习《灯》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读