2.3 群落的演替 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3 群落的演替 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-06 22:18:52 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第2章 群落及其演替

第3节 群落的演替

1.概述群落演替的概念,运用进化和适应观、结构与功能观分析群落的形成和演替,认同群落演替是有客观规律的。

2.阐明一个群落替代另一个群落的演替过程,包括初生演替和次生演替两种类型。

3.基于人类活动对群落演替的影响,分析人与自然的关系,认同退耕还林、还草、还湖的必要性,强化生命观念和社会责任。

【学习目标】

学习重点:

1.初生演替和次生演替的区别。

2.群落的演替过程。

学习难点:

群落的演替过程。

【学习重难点】

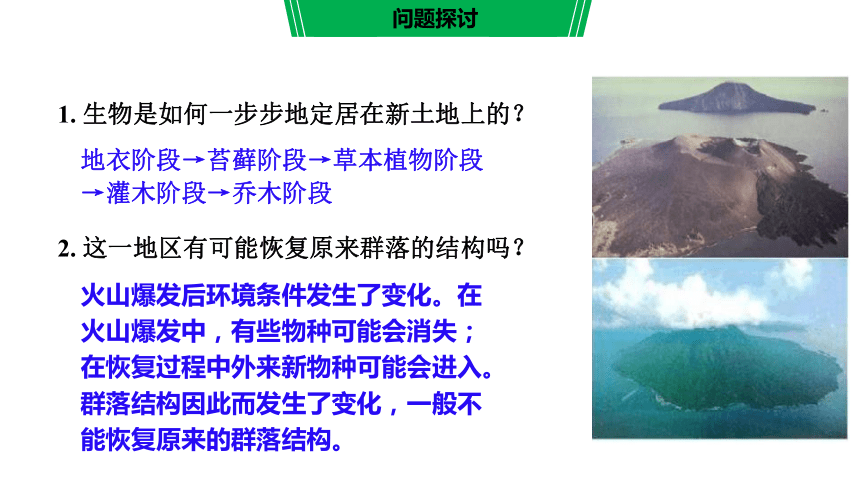

1883年8月,印度尼西亚喀拉喀托火山爆发,岩浆滚滚而出,所到之地生物全部死亡,成了一片裸地。几年后地面上长出了小草,出现了一种蜘蛛。到1909年,有202种动物在这块新的土地上生活。1919年动物增加到621种,1934年增加到88种。在此期间,植株逐渐繁茂起来,形成了小树林。

喀拉喀托火山爆发的情景

问题探讨

1. 生物是如何一步步地定居在新土地上的?

地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段

2. 这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?

火山爆发后环境条件发生了变化。在火山爆发中,有些物种可能会消失;在恢复过程中外来新物种可能会进入。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。

问题探讨

岩浆覆盖的区域,几年后长出了小草,小动物逐渐来这里定居,后来这里又长出了树木,形成了森林。这里的生物群落悄然变化,不断发展。像这样,随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫作群落演替。

问题探讨

裸岩阶段

思考:

光裸的岩地上是怎样长出森林的呢?

初生演替

1

——发生在裸岩上的演替

一、演替的类型

地衣阶段:地衣首先在裸岩上定居。地衣分泌的有机酸可加速岩石风化形成土壤的过程。于是,土壤颗粒和有机物逐渐增多。

一、演替的类型

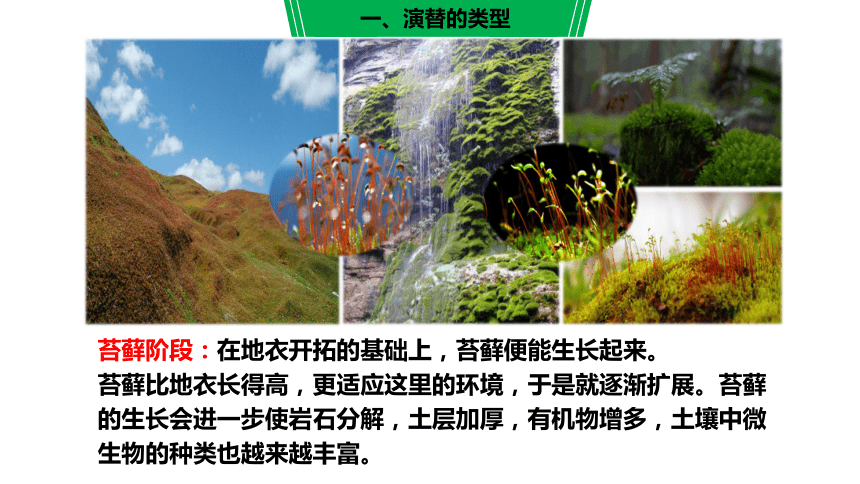

苔藓阶段:在地衣开拓的基础上,苔藓便能生长起来。

苔藓比地衣长得高,更适应这里的环境,于是就逐渐扩展。苔藓的生长会进一步使岩石分解,土层加厚,有机物增多,土壤中微生物的种类也越来越丰富。

一、演替的类型

草本植物阶段:在土壤能保持一定水分时,草本植物的种子就能够萌发生长。竞争的结果是较高的草本植物逐渐占据了优势。这时,各种昆虫和其他小动物开始进入这个地区。在动植物的共同作用下,土壤中的有机物越来越丰富,土壤的透气性越来越好。

一、演替的类型

灌木阶段:灌木和小乔木开始生长。灌木比草本植物更高大,“剥夺”了草本植物的阳光,逐渐取代了部分草本植物。灌木的生长起到了遮阴、避风等作用,同时提供了更为丰富的食物,于是成为许多鸟类的栖息地。物种的多样化使群落的结构较为稳定,抵御环境变化的能力增强。

一、演替的类型

乔木阶段:在灌木群落所形成的湿润土壤上,各种乔木的种子萌发出来,乔木比灌木具有更强的获得阳光的能力,因而最终占据了优势,成为茂盛的树林。树林的形成进一步改善了生物生存的环境,物种进一步多样化,生物与环境之间的关系变的更加丰富多样,于是,群落演替到了相对稳定的森林阶段。

一、演替的类型

讨论

1. 光裸岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?地衣被苔藓取代了吗?

地衣分泌的有机酸可加速岩石风化形成土壤,并积累起有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,结果逐渐取代了地衣。

3. 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指“优势取代”,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

一、演替的类型

在上述演替的过程中,土壤中的有机物越来越丰富,群落中物种丰富度逐渐加大,食物网越来越复杂,群落的结构也越来越复杂。地衣称之为陆地生态环境的开路先锋。

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

乔木阶段

裸岩上的演替过程

总结

一、演替的类型

土壤表层的有机物逐渐增多,土壤的保水能力也逐渐增强,这将更有利于植物的生长。几年后,一些小灌木便会生长起来,并成为灌木丛。

灌木丛

农田弃耕后,很快就会长满一年生杂草。在杂草的覆盖下,土壤条件会得到改善,一些多年生杂草会“接踵而至”。

农田弃耕

一年生杂草

多年生杂草

次生演替

2

——发生在弃耕农田上的演替

一、演替的类型

再经过一段时间,乔木开始出现。高大的乔木占据了更多的空间,灌木逐渐减少,乔木逐渐蔚然成林。

乔木林

树林

在气候条件适宜的情况下,从弃耕的农田演替出树林,需要数十年时间。如果在干旱的荒漠地区,群落的演替就很难形成树林,或许只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

一、演替的类型

讨论

1. 从演替的起点来看,发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替有什么不同?这两种演替还有哪些差异?

从演替的起点看,裸岩上的演替是从一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、后来植被彻底消失了的地方开始的演替。弃耕农田上的演替是在原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

其他差异还有:裸岩上的演替速度慢,经历的阶段相对较多;弃耕农田上的演替速度快,经历的阶段相对较少;等等。

2. 这两种演替有哪些共同点?

共同点:从结构简单发展为结构复杂,群落中的物种数量和群落层次增多,土壤、光能得到更充分的利用,最终群落会发展成一个与所处环境相适应的相对稳定的状态,等等。

一、演替的类型

3. 演替都会发展为森林吗?一个群落最终演替到什么阶段,主要受哪些因素的影响?

不一定。主要受当地气候条件,地形和土壤环境,生物的繁殖、迁入和迁出,群落内种群间的相互关系,人类活动等因素的影响。

总结

初生演替

次生演替

初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。如沙丘、火山岩、冰川泥上的演替。

次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如火灾后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上的演替。

沙丘

火山岩

冰川泥

火灾后的草原

过量砍伐的森林

弃耕的农田

一、演替的类型

类型 内容 初生演替 次生演替

起点

速度

发展趋势

经历阶段

实例

相同点 初生演替和次生演替的比较

起始于从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方。

原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至保留植物种子和其它的繁殖体

缓慢

较快

趋向于形成新群落

趋向于恢复原来的群落

相对较多

相对较少

沙丘、火山岩、冰川泥等

火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田等

都是从结构简单群落发展为结构复杂的群落,物种数量和群落层次增多,土壤、光能得到更充分地利用。

归纳总结

一、演替的类型

生物间的相互作用

生物的迁入、迁出

人类的活动

群落外界环境的变化:如气候、土壤条件等

内因

外因

适应变化的种群数量增长或得以维持,不适应的数量减少甚至被淘汰

群落演替

影响群落演替的因素

3

一、演替的类型

在某一地区,群落演替的结果往往是环境和群落内的生物共同作用而决定的。但人类活动对群落演替的影响有时超过其他因素的影响。

资料1 我国的黄土高原历史上曾郁郁葱葱,从东南到西北,依次分布着温带落叶阔叶林、疏林灌丛草原、温带草原等。然而,现在的黄土高原上,森林和草原的覆盖率比历史上大幅度下降,很多黄土丘陵呈光秃状态。除了气候变化的因素,人类活动是导致这一地区出现濯濯童山的主要原因:自秦代以来,由于移民屯垦和大量砍伐森林,黄土高原的农业发展很快,环境却年复一年地遭到破坏,导致大片森林和草原消失。

二、人类活动对群落演替的影响

资料2 自20世纪60年代起,长江中游某湖泊进行了大规模的围湖造田,湖水面积缩减近50%。对该湖泊多种生物的调查表明,水生植物、鱼类的物种丰富度下降,占优势的物种发生变化(下表)。

某湖泊20世纪60年代和80年代水生植物和鱼类的调查统计表

生物类群 20世纪60年代 20世纪80年代

水生植物 种类 92种 68种

占优势的物种 菱、竹叶眼子菜、苦草、黑藻 微齿眼子菜、菰、金鱼藻、黑藻

鱼类 种类 74种 54种

占优势的物种 鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼 鲫鱼、黄颡鱼、红鳍鲌

二、人类活动对群落演替的影响

讨论

1. 上述资料中,人类活动使群落演替向什么方向进行?

人类活动使群落演替朝着物种丰富度降低、结构简单的方向进行。

2. 人类活动对上述群落的演替速度有什么影响?

人类活动加快了这种演替的速度。

3. 如果去除人类活动,这些群落又会向什么方向演替?

去除人类活动、这些群落一般会朝着人类活动出现之前的状态进行演替,趋向于恢复原来的群落,物种丰富度会增加,结构会变得复杂。

二、人类活动对群落演替的影响

人类的许多活动正在影响着群落的演替,往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

砍伐森林可以短期改变森林群落的物种组成和物种丰富度,进而改变群落的演替方向。

实例

过度放牧则可能很快导致土地荒漠化,使草原生物群落演替为荒漠生物群落。

未经处理的污水直接排入河流,可能给水生生物带来灭顶之灾。

二、人类活动对群落演替的影响

封山育林、治理沙漠、管理草原,甚至建立人工群落等,人类活动也可以使群落朝着物种增多、结构复杂的方向演替。在自然界,群落的演替是普遍现象,而且有一定规律,人类掌握了这些规律,预测群落的未来,从而正确掌握群落的动向,使之朝着对人类有益的方向发展。

思考:人类对群落演替的影响都是不良的吗?

封山育林

治理沙漠

人工群落

二、人类活动对群落演替的影响

60年前毛乌素沙漠

现在的毛乌素沙漠

1984年的铁边城三谷尧村

现在的铁边城三谷尧村

三、退耕还林、还草、还湖

我国是一个农业大国,为处理好经济发展同人口、资源、环境的关系,走可持续发展道路,我国明确提出退耕还林、还草、还湖和退牧还草,颁布了《退耕还林条例》,自2003年1月20日起施行。截至2013年,全国共有25个省(自治区、直辖市)参与这项工程,累计完成退耕还林4.47亿亩。这项浩大的工程堪称世界上规模最大的生态工程。

2014年启动了新一轮退耕还林还草工程;

2015年将这项工程列为生态文明体制改革的组成部分;

2018年,我国启动了大规模国土绿化行动。

未来的美丽中国会有更多的蓝天白云、绿水青山!

三、退耕还林、还草、还湖

生物间的相互作用

生物的迁入、迁出

人类的活动

群落外界环境的变化:如气候、土壤条件等

内因

外因

适应变化的种群数量增长或得以维持,不适应的数量减少甚至被淘汰

群落演替

往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

概 念

一个群落被另一个群落代替的过程。

初生演替

类

型

本 质

优势取代

次生演替

区别

课堂小结

Thanks

第2章 群落及其演替

第3节 群落的演替

1.概述群落演替的概念,运用进化和适应观、结构与功能观分析群落的形成和演替,认同群落演替是有客观规律的。

2.阐明一个群落替代另一个群落的演替过程,包括初生演替和次生演替两种类型。

3.基于人类活动对群落演替的影响,分析人与自然的关系,认同退耕还林、还草、还湖的必要性,强化生命观念和社会责任。

【学习目标】

学习重点:

1.初生演替和次生演替的区别。

2.群落的演替过程。

学习难点:

群落的演替过程。

【学习重难点】

1883年8月,印度尼西亚喀拉喀托火山爆发,岩浆滚滚而出,所到之地生物全部死亡,成了一片裸地。几年后地面上长出了小草,出现了一种蜘蛛。到1909年,有202种动物在这块新的土地上生活。1919年动物增加到621种,1934年增加到88种。在此期间,植株逐渐繁茂起来,形成了小树林。

喀拉喀托火山爆发的情景

问题探讨

1. 生物是如何一步步地定居在新土地上的?

地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段

2. 这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?

火山爆发后环境条件发生了变化。在火山爆发中,有些物种可能会消失;在恢复过程中外来新物种可能会进入。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。

问题探讨

岩浆覆盖的区域,几年后长出了小草,小动物逐渐来这里定居,后来这里又长出了树木,形成了森林。这里的生物群落悄然变化,不断发展。像这样,随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫作群落演替。

问题探讨

裸岩阶段

思考:

光裸的岩地上是怎样长出森林的呢?

初生演替

1

——发生在裸岩上的演替

一、演替的类型

地衣阶段:地衣首先在裸岩上定居。地衣分泌的有机酸可加速岩石风化形成土壤的过程。于是,土壤颗粒和有机物逐渐增多。

一、演替的类型

苔藓阶段:在地衣开拓的基础上,苔藓便能生长起来。

苔藓比地衣长得高,更适应这里的环境,于是就逐渐扩展。苔藓的生长会进一步使岩石分解,土层加厚,有机物增多,土壤中微生物的种类也越来越丰富。

一、演替的类型

草本植物阶段:在土壤能保持一定水分时,草本植物的种子就能够萌发生长。竞争的结果是较高的草本植物逐渐占据了优势。这时,各种昆虫和其他小动物开始进入这个地区。在动植物的共同作用下,土壤中的有机物越来越丰富,土壤的透气性越来越好。

一、演替的类型

灌木阶段:灌木和小乔木开始生长。灌木比草本植物更高大,“剥夺”了草本植物的阳光,逐渐取代了部分草本植物。灌木的生长起到了遮阴、避风等作用,同时提供了更为丰富的食物,于是成为许多鸟类的栖息地。物种的多样化使群落的结构较为稳定,抵御环境变化的能力增强。

一、演替的类型

乔木阶段:在灌木群落所形成的湿润土壤上,各种乔木的种子萌发出来,乔木比灌木具有更强的获得阳光的能力,因而最终占据了优势,成为茂盛的树林。树林的形成进一步改善了生物生存的环境,物种进一步多样化,生物与环境之间的关系变的更加丰富多样,于是,群落演替到了相对稳定的森林阶段。

一、演替的类型

讨论

1. 光裸岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?地衣被苔藓取代了吗?

地衣分泌的有机酸可加速岩石风化形成土壤,并积累起有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,结果逐渐取代了地衣。

3. 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指“优势取代”,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

一、演替的类型

在上述演替的过程中,土壤中的有机物越来越丰富,群落中物种丰富度逐渐加大,食物网越来越复杂,群落的结构也越来越复杂。地衣称之为陆地生态环境的开路先锋。

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

乔木阶段

裸岩上的演替过程

总结

一、演替的类型

土壤表层的有机物逐渐增多,土壤的保水能力也逐渐增强,这将更有利于植物的生长。几年后,一些小灌木便会生长起来,并成为灌木丛。

灌木丛

农田弃耕后,很快就会长满一年生杂草。在杂草的覆盖下,土壤条件会得到改善,一些多年生杂草会“接踵而至”。

农田弃耕

一年生杂草

多年生杂草

次生演替

2

——发生在弃耕农田上的演替

一、演替的类型

再经过一段时间,乔木开始出现。高大的乔木占据了更多的空间,灌木逐渐减少,乔木逐渐蔚然成林。

乔木林

树林

在气候条件适宜的情况下,从弃耕的农田演替出树林,需要数十年时间。如果在干旱的荒漠地区,群落的演替就很难形成树林,或许只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

一、演替的类型

讨论

1. 从演替的起点来看,发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替有什么不同?这两种演替还有哪些差异?

从演替的起点看,裸岩上的演替是从一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、后来植被彻底消失了的地方开始的演替。弃耕农田上的演替是在原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

其他差异还有:裸岩上的演替速度慢,经历的阶段相对较多;弃耕农田上的演替速度快,经历的阶段相对较少;等等。

2. 这两种演替有哪些共同点?

共同点:从结构简单发展为结构复杂,群落中的物种数量和群落层次增多,土壤、光能得到更充分的利用,最终群落会发展成一个与所处环境相适应的相对稳定的状态,等等。

一、演替的类型

3. 演替都会发展为森林吗?一个群落最终演替到什么阶段,主要受哪些因素的影响?

不一定。主要受当地气候条件,地形和土壤环境,生物的繁殖、迁入和迁出,群落内种群间的相互关系,人类活动等因素的影响。

总结

初生演替

次生演替

初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。如沙丘、火山岩、冰川泥上的演替。

次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如火灾后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上的演替。

沙丘

火山岩

冰川泥

火灾后的草原

过量砍伐的森林

弃耕的农田

一、演替的类型

类型 内容 初生演替 次生演替

起点

速度

发展趋势

经历阶段

实例

相同点 初生演替和次生演替的比较

起始于从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方。

原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至保留植物种子和其它的繁殖体

缓慢

较快

趋向于形成新群落

趋向于恢复原来的群落

相对较多

相对较少

沙丘、火山岩、冰川泥等

火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田等

都是从结构简单群落发展为结构复杂的群落,物种数量和群落层次增多,土壤、光能得到更充分地利用。

归纳总结

一、演替的类型

生物间的相互作用

生物的迁入、迁出

人类的活动

群落外界环境的变化:如气候、土壤条件等

内因

外因

适应变化的种群数量增长或得以维持,不适应的数量减少甚至被淘汰

群落演替

影响群落演替的因素

3

一、演替的类型

在某一地区,群落演替的结果往往是环境和群落内的生物共同作用而决定的。但人类活动对群落演替的影响有时超过其他因素的影响。

资料1 我国的黄土高原历史上曾郁郁葱葱,从东南到西北,依次分布着温带落叶阔叶林、疏林灌丛草原、温带草原等。然而,现在的黄土高原上,森林和草原的覆盖率比历史上大幅度下降,很多黄土丘陵呈光秃状态。除了气候变化的因素,人类活动是导致这一地区出现濯濯童山的主要原因:自秦代以来,由于移民屯垦和大量砍伐森林,黄土高原的农业发展很快,环境却年复一年地遭到破坏,导致大片森林和草原消失。

二、人类活动对群落演替的影响

资料2 自20世纪60年代起,长江中游某湖泊进行了大规模的围湖造田,湖水面积缩减近50%。对该湖泊多种生物的调查表明,水生植物、鱼类的物种丰富度下降,占优势的物种发生变化(下表)。

某湖泊20世纪60年代和80年代水生植物和鱼类的调查统计表

生物类群 20世纪60年代 20世纪80年代

水生植物 种类 92种 68种

占优势的物种 菱、竹叶眼子菜、苦草、黑藻 微齿眼子菜、菰、金鱼藻、黑藻

鱼类 种类 74种 54种

占优势的物种 鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼 鲫鱼、黄颡鱼、红鳍鲌

二、人类活动对群落演替的影响

讨论

1. 上述资料中,人类活动使群落演替向什么方向进行?

人类活动使群落演替朝着物种丰富度降低、结构简单的方向进行。

2. 人类活动对上述群落的演替速度有什么影响?

人类活动加快了这种演替的速度。

3. 如果去除人类活动,这些群落又会向什么方向演替?

去除人类活动、这些群落一般会朝着人类活动出现之前的状态进行演替,趋向于恢复原来的群落,物种丰富度会增加,结构会变得复杂。

二、人类活动对群落演替的影响

人类的许多活动正在影响着群落的演替,往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

砍伐森林可以短期改变森林群落的物种组成和物种丰富度,进而改变群落的演替方向。

实例

过度放牧则可能很快导致土地荒漠化,使草原生物群落演替为荒漠生物群落。

未经处理的污水直接排入河流,可能给水生生物带来灭顶之灾。

二、人类活动对群落演替的影响

封山育林、治理沙漠、管理草原,甚至建立人工群落等,人类活动也可以使群落朝着物种增多、结构复杂的方向演替。在自然界,群落的演替是普遍现象,而且有一定规律,人类掌握了这些规律,预测群落的未来,从而正确掌握群落的动向,使之朝着对人类有益的方向发展。

思考:人类对群落演替的影响都是不良的吗?

封山育林

治理沙漠

人工群落

二、人类活动对群落演替的影响

60年前毛乌素沙漠

现在的毛乌素沙漠

1984年的铁边城三谷尧村

现在的铁边城三谷尧村

三、退耕还林、还草、还湖

我国是一个农业大国,为处理好经济发展同人口、资源、环境的关系,走可持续发展道路,我国明确提出退耕还林、还草、还湖和退牧还草,颁布了《退耕还林条例》,自2003年1月20日起施行。截至2013年,全国共有25个省(自治区、直辖市)参与这项工程,累计完成退耕还林4.47亿亩。这项浩大的工程堪称世界上规模最大的生态工程。

2014年启动了新一轮退耕还林还草工程;

2015年将这项工程列为生态文明体制改革的组成部分;

2018年,我国启动了大规模国土绿化行动。

未来的美丽中国会有更多的蓝天白云、绿水青山!

三、退耕还林、还草、还湖

生物间的相互作用

生物的迁入、迁出

人类的活动

群落外界环境的变化:如气候、土壤条件等

内因

外因

适应变化的种群数量增长或得以维持,不适应的数量减少甚至被淘汰

群落演替

往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

概 念

一个群落被另一个群落代替的过程。

初生演替

类

型

本 质

优势取代

次生演替

区别

课堂小结

Thanks