2023-2024学年人教版化学九上同步教学 1.2 化学是一门以实验为基础的科学 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年人教版化学九上同步教学 1.2 化学是一门以实验为基础的科学 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 178.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-06 19:15:29 | ||

图片预览

文档简介

1.2 化学是一门以实验为基础的科学

一、单选题

1.为了区别酱油和陈醋,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋。”就这一过程而言,属于科学探究环节中的

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.解释与结论

2.通过探究实验“我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同”以下结论正确的是( )

A.我们呼出的气体不含氮气

B.我们呼出的气体极易溶于水

C.我们呼出的气体能使木条燃烧更旺

D.我们呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊

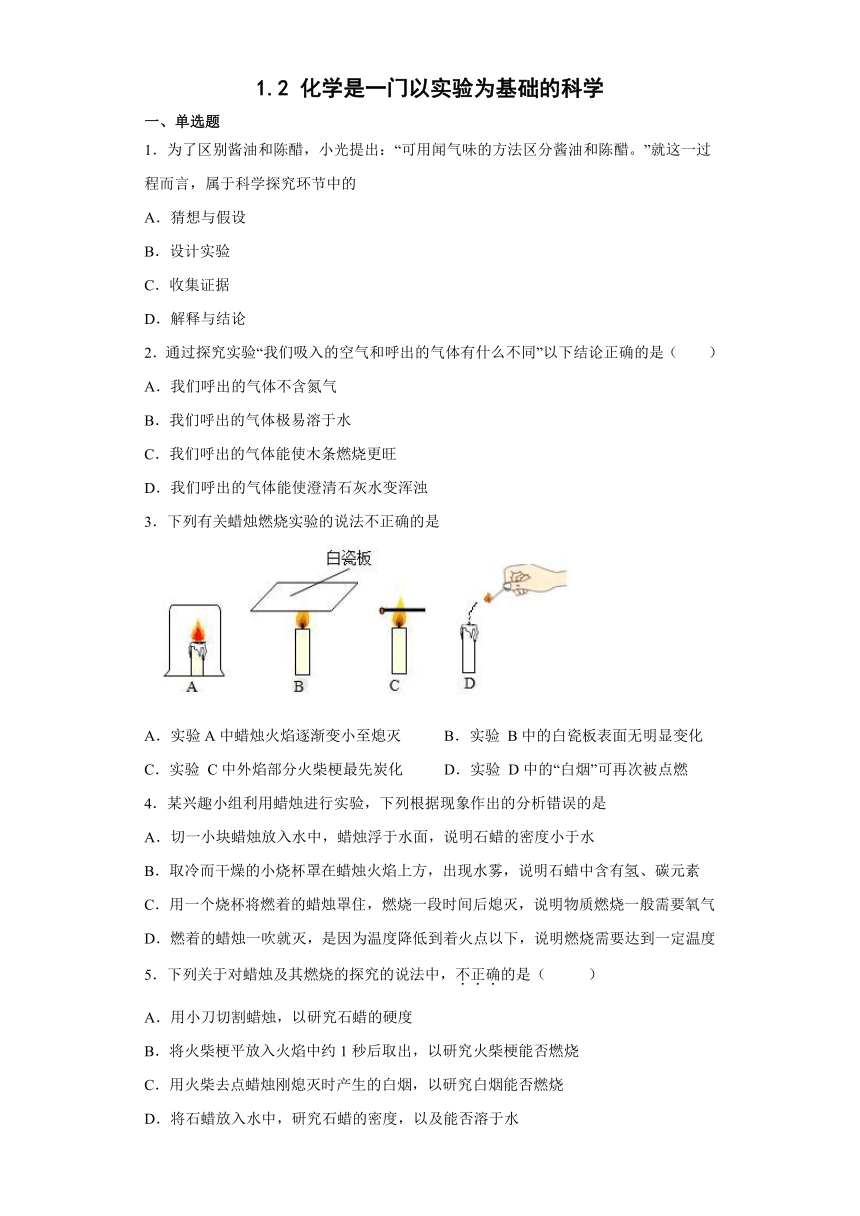

3.下列有关蜡烛燃烧实验的说法不正确的是

A.实验A中蜡烛火焰逐渐变小至熄灭 B.实验 B中的白瓷板表面无明显变化

C.实验 C中外焰部分火柴梗最先炭化 D.实验 D中的“白烟”可再次被点燃

4.某兴趣小组利用蜡烛进行实验,下列根据现象作出的分析错误的是

A.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

B.取冷而干燥的小烧杯罩在蜡烛火焰上方,出现水雾,说明石蜡中含有氢、碳元素

C.用一个烧杯将燃着的蜡烛罩住,燃烧一段时间后熄灭,说明物质燃烧一般需要氧气

D.燃着的蜡烛一吹就灭,是因为温度降低到着火点以下,说明燃烧需要达到一定温度

5.下列关于对蜡烛及其燃烧的探究的说法中,不正确的是( )

A.用小刀切割蜡烛,以研究石蜡的硬度

B.将火柴梗平放入火焰中约1秒后取出,以研究火柴梗能否燃烧

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,以研究白烟能否燃烧

D.将石蜡放入水中,研究石蜡的密度,以及能否溶于水

6.某同学在做蜡烛燃烧的探究实验时,用燃着的火柴去点蜡烛刚熄灭的白烟,火焰会顺着白烟将蜡烛重新点燃,此白烟的主要成分是

A.水蒸气 B.二氧化碳 C.炭粒 D.石蜡的固体小颗粒

7.下表的探究实验中,“对问题的回答”属于“实验方案设计”的是

选项 问 题 对问题的回答

A 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? 主要成分是未燃烧的石蜡蒸汽形成的固体小颗粒

B 火焰为什么会向上? 热气流上升,形成对流,还可补充氧气

C 蜡烛火焰温度哪层最高? 外焰氧气浓度大,反应剧烈,温度高

D 蜡烛燃烧后的产物是什么? 用干燥烧杯罩在火焰上方,观察;稍后迅速将烧杯倒置,倒入适量澄清石灰水,振荡,观察

A.A B.B C.C D.D

8.化学实验是研究物质性质的重要手段,根据实验现象,可推断出物质的性质。下列实验中,根据实验现象作出的推断有误的是

A.石蜡屑放入水中,石蜡屑浮于水面:石蜡密度小于水

B.吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是石蜡小颗粒

C.毛玻片放在石蜡火焰上不久后变黑:石蜡不完全燃烧后产生了炭黑

D.石蜡火焰上罩上干冷烧杯后内壁出现水雾:石蜡中含有水

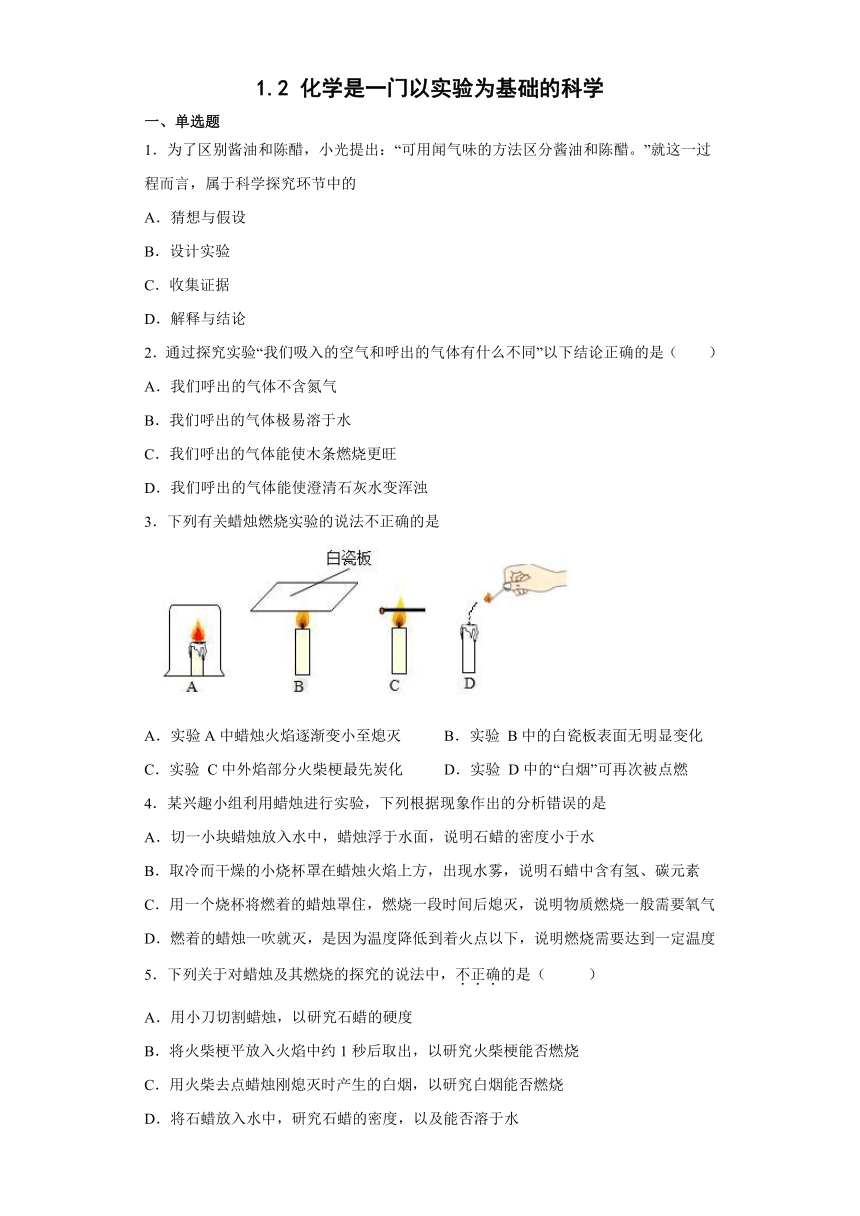

9.小明进行“人体呼出的气体中的CO2是否比吸入的空气中CO2含量多”的探究实验,实验操作及观察到的现象如图所示,那么小明得出的结论正确的是

A.空气中不含二氧化碳

B.人体只呼出二氧化碳

C.人体呼出的气体中不含有氧气

D.人体呼出的气体中含有的二氧化碳比空气中的二氧化碳含量多

10.把一根燃着的木条,分别伸入装有人呼出的气体和普通空气的集气瓶内,观察到木条在盛有空气的集气瓶内燃烧更旺,由此说明 ( )

A.空气是由氮气和氧气组成

B.呼出气体中氧气的含量比空气中小

C.呼出气体中氧气含量比空气中大

D.呼出的气体是二氧化碳

11.区分一瓶人体吸入的空气和呼出的气体,可行的方法是

(1)闻气味(2)观察颜色(3)分别倒入等量的石灰水并振荡(4)将燃着的木条伸入瓶中

A.(3)(4) B.(1)(3)(4) C.(2)(3)(4) D.全部

12.英国科学家法拉第曾用蜡烛(主要成分石蜡)做过一个有趣的“母子火焰”实验,如图所示。据此实验,下列有关分析中正确的是( )

A.这一现象说明石蜡的熔点较低

B.要使实验成功,导管不宜过长

C.子火焰中被燃烧的物质是石蜡分解产生的氢气

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

13.同学们在做人体吸入空气与呼出气体的探究实验时,部分同学向收集有呼出气体的集气瓶中加入适量澄清石灰水并振荡后,发现澄清石灰水并未浑浊。此时下列做法中错误的是( )

A.检查收集呼出气体的装置和实验方法是否有错误

B.检查澄清石灰水是不是失效

C.再次实验,看是不是还会出现相同实验现象

D.向老师请教这个实验的实验现象和结论,然后填写实验报告

14.在对人体吸入空气和呼出气体的探究实验中,下列说法错误的是( )

A.判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含氮气且不被人体吸收

B.证明呼出的气体含较少氧气的依据是:呼出的气体能使燃着木条燃烧更旺

C.证明呼出的气体含水蒸气较多的依据是:呼出的气体在玻璃片上出现水雾

D.证明呼出的气体含有较多的二氧化碳的依据是:呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊

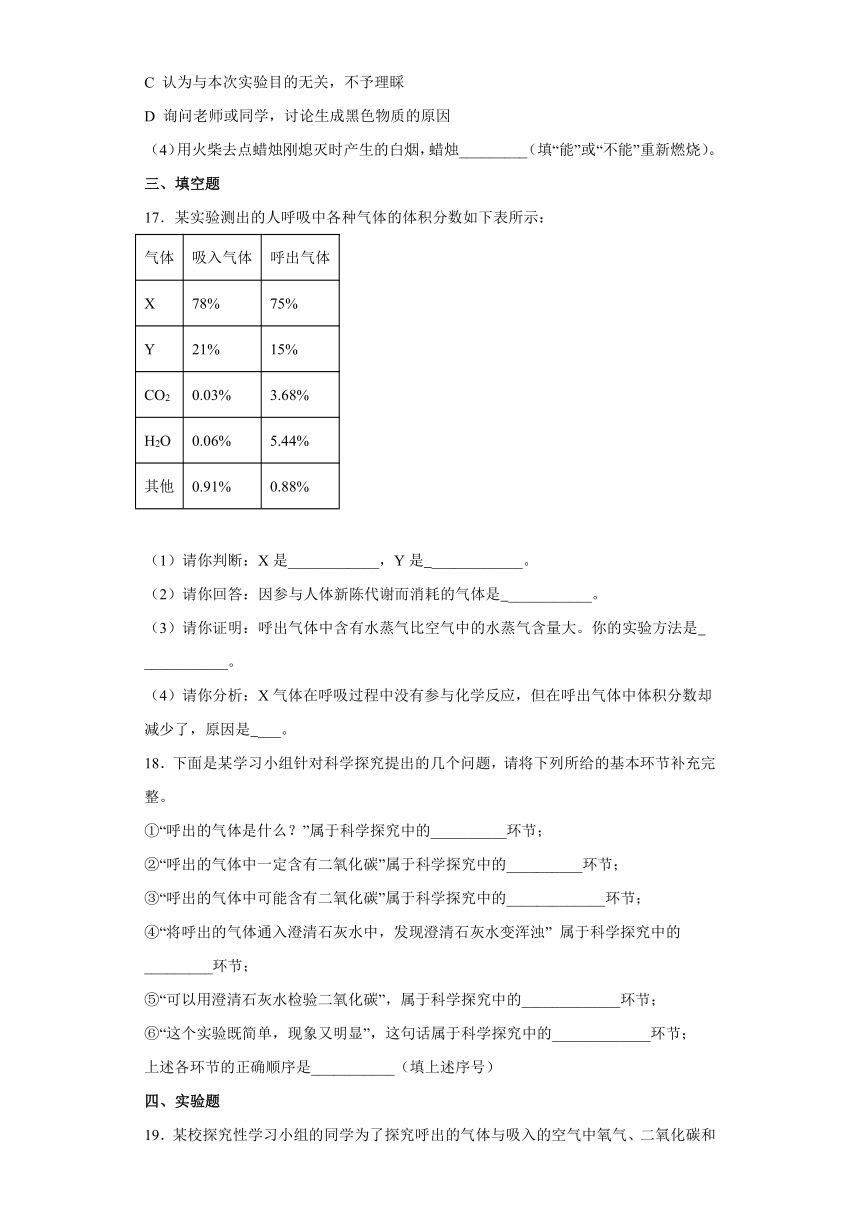

15.燃烧时氧气,二氧化碳和水蒸气含量的变化,形成三条曲线,如图所示说法不正确的是

A.用注射器抽气并振荡,可观察到石灰水变浑浊

B.蜡烛在燃烧后生成了和的曲线是a和c

C.数字化实验能为科学探究提供更为直观的证据

D.微型实验可探究得出蜡烛燃烧以后的部分产物

二、科学探究题

16.化学兴趣小组的同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。

(1)贝贝取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。

结论:石蜡的密度比水___________;

(2)芳芳点燃蜡烛,观察到火焰分为外焰、内焰、焰心三层。把一根火柴梗放在火焰中(如图)约1s后取出可以看到火柴梗的a处最先碳化。

结论:蜡烛火焰的________温度最高;

(3)婷婷在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是___________;

A 反复实验,并观察是否有相同现象

B 查找资料,探究生成的黑色固体是什么

C 认为与本次实验目的无关,不予理睬

D 询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(4)用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,蜡烛_________(填“能”或“不能”重新燃烧)。

三、填空题

17.某实验测出的人呼吸中各种气体的体积分数如下表所示:

气体 吸入气体 呼出气体

X 78% 75%

Y 21% 15%

CO2 0.03% 3.68%

H2O 0.06% 5.44%

其他 0.91% 0.88%

(1)请你判断:X是____________,Y是 ____________。

(2)请你回答:因参与人体新陈代谢而消耗的气体是 ___________。

(3)请你证明:呼出气体中含有水蒸气比空气中的水蒸气含量大。你的实验方法是 ___________。

(4)请你分析:X气体在呼吸过程中没有参与化学反应,但在呼出气体中体积分数却减少了,原因是 ___。

18.下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所给的基本环节补充完整。

①“呼出的气体是什么?”属于科学探究中的__________环节;

②“呼出的气体中一定含有二氧化碳”属于科学探究中的__________环节;

③“呼出的气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的_____________环节;

④“将呼出的气体通入澄清石灰水中,发现澄清石灰水变浑浊” 属于科学探究中的_________环节;

⑤“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的_____________环节;

⑥“这个实验既简单,现象又明显”,这句话属于科学探究中的_____________环节;

上述各环节的正确顺序是___________(填上述序号)

四、实验题

19.某校探究性学习小组的同学为了探究呼出的气体与吸入的空气中氧气、二氧化碳和水蒸气的含量有什么不同,设计了简单的实验方案,其主要操作步骤如下图所示.

(1)图1收集气体的方法叫做___________法,整个实验中需要收集________瓶呼出气体;

(2)图2中向呼出气体中滴加澄清石灰水现象____________________;向吸入空气中滴加澄清石灰水现象_________________;结论是:呼出气体中二氧化碳含量__________(填“大于”或“小于”)空气

(3)图3中向呼出气体中伸入燃着木条现象________________________;向吸入空气中伸入燃着木条现象__________________________;结论是:呼出气体中氧气含量________(填“大于”或“小于”)空气

(4)图3中对着干燥玻璃片哈气,现象________________________,结论是:呼出气体中水蒸气含量_____________(填“大于”或“小于”)空气。

20.某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入的气体成分的含量有什么不同,其主要操作步骤如图所示。

请根据图示将主要的实验操作步骤及观察到的现象填入表中:

实 验 步 骤 实验现象及结论

(1)取两个空集气瓶,用玻璃片将瓶口盖好,这样两瓶空气样品就收集好了。再用排水法收集两瓶人呼出的气体。

(2)将 ① ________________________分别插入空气样品和呼出气体的样品中,观察现象。 现象:② _________________ ;结论:由此判断人呼出气体中氧气含的量比空气中的少。

(3)向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入 ① _______,振荡,观察现象。 现象:② ___________________ ;结论:由此判断人呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的多。

(4)取两块干燥的玻璃片,对其中的一块哈气,对比观察两块玻璃片上发生的现象。 现象: ____________________;结论:由此判断人呼出气体中水蒸气含的量比空气中的多。

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

科学探究包括提出问题、猜想与假设、收集资料、设计实验方案、得出结论、实验反思与评价,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,这属于设计实验方案。

故选B。

2.D

【解析】

【详解】

A、氮气不能供给人体呼吸,含量基本不变,因为人体没有吸收氮气,故选项说法错误。

B、我们呼出的气体中含有氮气、氧气、稀有气体等,难溶于水,故选项说法错误。

C、我们呼出的气体含氧气少,木条熄灭,故选项说法错误。

D、我们呼出的气体含有较多的二氧化碳,能使澄清石灰水变浑浊,故选项说法正确。

故选:D。

3.B

【解析】

【详解】

A、随着蜡烛的燃烧,烧杯内氧气逐渐减少,且二氧化碳逐渐增多,蜡烛火焰会逐渐变小直至熄灭,故A正确;

B、石蜡燃烧不充分会产生炭黑,实验2白瓷板表面有黑色物质出现,故B不正确;

C、温度越高,火柴梗越易碳化,实验3外焰部分的火柴梗最先炭化,故C正确;

D、实验 D中的“白烟”是固体的蜡烛颗粒,具有可燃性,可再次被点燃,故D正确。故选B。

4.B

【解析】

【详解】

A、蜡烛能浮在水面上,说明蜡烛的密度小于水的密度,故正确;

B、把冷小烧杯放在蜡烛火焰的上方有水雾产生,根据反应前后元素种类不变,说明石蜡中含有氢元素,而不能判断碳氧元素,故不正确;

C、燃着的蜡烛用烧杯罩住,火焰熄灭,说明燃烧一般需要氧气,故正确;

D、蜡烛一吹即灭,说明温度降至蜡烛的着火点以下,从而说明燃烧需要温度达到着火点,故正确。

故选B。

5.B

【解析】

【详解】

A、用小刀可将石蜡切下,石蜡很容易被小刀切断,说明石蜡的硬度较小,可以研究石蜡的硬度,故选项说法正确;

B、温度越高,木条碳化的越快,将火柴梗迅速平放入火焰中约1秒后取出,可以说明蜡烛火焰的哪一部分温度最高,故选项说法错误;

C、用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,可以研究白烟能否燃烧,故选项说法正确;

D、将石蜡放入水中,可以探究能否溶于水,由石蜡浮于水面,说明石蜡的密度比水的小,故选项说法正确。

故选:B。

6.D

【解析】

【详解】

A、用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛又重新燃烧起来,说明白烟具有可燃性、常温下为固体(白烟),水蒸气不具有可燃性,故A错误;

B、用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛又重新燃烧起来,说明白烟具有可燃性,二氧化碳不具有可燃性,且是气体,故C错误;

C、炭粒是黑色颗粒,故C错误;

D、用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛又重新燃烧起来,说明白烟具有可燃性,白烟是石蜡蒸汽凝成的石蜡的固体小颗粒,故D正确。故选D。

7.D

【解析】

【详解】

A、“主要成分是未燃烧的石蜡蒸汽形成的固体小颗粒”属于结论,故A错误;

B、“热气流上升,形成对流,还可补充氧气”属于解释原因,故B错误;

C、“外焰氧气浓度大,反应剧烈,温度高”,属于实验现象分析,故C错误;

D、“用干燥烧杯罩在火焰上方,观察;稍后迅速将烧杯倒置,倒入适量澄清石灰水,振荡,观察”,属于设计的实验方案,故D正确。故选D。

8.D

【解析】

【详解】

A、石蜡屑放入水中,石蜡屑浮于水面:石蜡密度小于水;故选项正确,但不符合题意;

B、吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是石蜡小颗粒;故选项正确,但不符合题意;

C、毛玻片放在石蜡火焰上不久后变黑:石蜡不完全燃烧后产生了炭黑;故选项正确,但不符合题意;

D、石蜡火焰上的火焰上罩上干冷烧杯后内壁出现水雾:石蜡中含有氢元素;故选项错误,但符合题意;

故选:D。

9.D

【解析】

【详解】

A、空气中含有0.03%体积的二氧化碳,二氧化碳含量低,不能使澄清石灰水变浑浊,错误;

B、人体呼出的气体除了二氧化碳外,还有氮气、水蒸气等,错误;

C、人体呼出的气体中含有少量的氧气,错误;

D、人体呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊,而空气不能使澄清石灰水变浑浊,故人体呼出的气体中含有的二氧化碳比空气中的二氧化碳含量多,正确;

故选D。

10.B

【解析】

【详解】

A、把一根燃着的木条,分别伸入装有呼出气体和普通空气的集气瓶内,观察到木条在空气瓶内燃烧较旺,说明空气中氧气含量比呼出气体高,不能说明空气是由氮气和氧气组成的,故选项说法错误;B、木条在空气瓶内燃烧较旺,说明在呼出的气体中支持燃烧的氧气的含量大幅下降,则呼出的气体中氧气要比空气中含量小,故选项说法正确;C、燃着的木条,分别伸入装有呼出气体和普通空气的集气瓶内,观察到木条在空气瓶内燃烧较旺,说明呼出气体中氧气含量比空气中小,而不是大,故选项说法错误;D、呼出的气体主要是氮气,二氧化碳含量相对增加,还含有水蒸气,其它气体等,不完全是二氧化碳,故选项说法错误。故选B。

点睛:人呼吸时把空气中的氧气转化为二氧化碳,同时从体内带出水蒸气,人体呼出气体和空气中的氧气、二氧化碳、水蒸气含量不同,据此结合常见气体的检验方法分析判断即可。

11.A

【解析】

【详解】

(1)人体吸入的空气和呼出的气体均没有气味,用闻气味的方法不能鉴别;

(2)人体吸入的空气和呼出的气体均没有颜色,用观察颜色的方法不能鉴别;

(3)呼出气体中含有较多的二氧化碳,分别倒入等量的石灰水并振荡,能使石灰水变浑浊的是呼出的气体,无明显现象的是空气,可以鉴别;

(4)氧气含量越多,燃烧越旺。将燃着的木条伸入瓶中,能使燃着的木条熄灭的是呼出的气体,木条正常燃烧的是空气,可以鉴别。故(3)(4)可以鉴别。故选A。

【点睛】

在鉴别(区分)物质时,首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性,然后根据性质的不同,选择适当的试剂,出现不同的现象才能鉴别。

12.B

【解析】

【详解】

A、蜡烛中主要物质在温度不高的条件下能变为石蜡蒸汽,说明蜡烛中主要物质的沸点较低,故A错误。

B、该实验成功的关键是导气管不能太长,如果导气管太长,由于温度的降低,石蜡蒸汽会在导管中冷凝,不能从导气管的末端导出,使实验不成功,故B正确。

C、在燃着蜡烛火焰的焰心上插一根导管,在另一端导管口点燃产生“子火焰”,子火焰中被燃烧的物质白烟,是石蜡蒸汽,故C错误。

D、导管的一端要插入母火焰的中心部位,是因为母火焰中心部分未与氧气充分接触燃烧,仍为石蜡蒸汽,而不是该处氧气充足,故D错误。故选B。

13.D

【解析】

【详解】

A.检查收集呼出气体的装置和实验方法是否有错误,做法正确;

B.检查澄清石灰水是不是失效,做法正确;

C.再次实验,看是不是还会出现相同实验现象,避免偶然性,做法正确;

D.不能未经再次实验就填写实验报告,做法错误。

故选:D。

14.B

【解析】

【详解】

A、空气中有氮气而氮气不被人体吸收,故呼出气体中含氮气,故A正确;

B、证明呼出气体中氧气含量少的依据是,呼出的气体能使燃着的木条燃烧熄灭,故B错误;

C、对着干燥玻璃片哈气形成水雾,说明呼出气体中水蒸气含量多,故C正确;

D、呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊,说明呼出的气体含有较多的二氧化碳,故D正确。故选B。

15.B

【解析】

【详解】

A、蜡烛燃烧会生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故选项正确;

B、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,所以其气体浓度应均为升高,故生成了二氧化碳和水的曲线应是a和b,故选项错误;

C、数字化实验能为科学探究提供更为直观的证据,故选项正确;

D、微型实验中澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳,故可探究得出蜡烛燃烧以后的部分产物,故选项正确。

故选B。

16. 小 外焰 C 能

【解析】

【详解】

(1)蜡烛放在水中浮在水面上,则蜡烛的密度比水小;

(2)火柴梗的a处最先碳化,则a处温度最高,故外焰的温度最高;

(3)实验中遇到与理论现象不一样的地方不能置之不理,需有探究精神,采用各种方法验证该现象出现的原因,ABD都是可行的做法;

(4)刚熄灭时产生的白烟是蜡烛蒸汽,故用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,蜡烛能重新燃烧。

17. 氮气 氧气 氧气 对着干冷的玻璃片上呼气 呼吸产生了气体,使气体的总体积增加

【解析】

【详解】

(1)空气中氮气的体积分数为78%,故X是氮气;氧气的体积分数是21%,故Y是氧气;

(2)氧气能支持呼吸,故因参与人体新陈代谢而消耗的气体是氧气;

(3)要想证明呼出气体中含有水蒸气比空气中的水蒸气含量大。可对着干冷的玻璃片上呼气,玻璃片上有水雾出现,说明呼出气体中水蒸气含量高;

(4)氮气没有参与化学反应,但是呼出气体中氮气的体积分数减小,说明呼吸产生了气体,使气体的总体积增加。

18. 提出问题 得出结论 猜想与假设 收集证据(或进行试验) 设计实验 反思与评价 ①③⑤④②⑥

【解析】

【分析】

发展科学探究包含的能力要素环节有:提出问题、猜想与假设、制订计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思评价、表达与交流,

【详解】

①“呼出的气体是什么?”提出疑问,属于提出问题环节。故填:提出问题。

②“呼出的气体中一定含有二氧化碳” ,“一定”语气肯定,信心十足,有证据得出肯定答案,属于得出结论环节。故填:得出结论。

③“呼出的气体中可能含有二氧化碳”,“可能”猜想的语气,属于猜想与假设环节。故填:猜想与假设。

④“将呼出的气体通入澄清石灰水中,发现澄清石灰水变浑浊” 属于动手实验环节,同时可以看到相应的现象也是在收集证据。故填:收集证据(或进行试验)。

⑤“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,还没做,想着可以用什么方法做,属于设计方案环节。故填:设计实验。

⑥“这个实验既简单,现象又明显”,回头看实验,对整个实验进行反思,这句话属于反思评价实验。故填:反思与评价。

通过以上分析可知,上述各环节的正确顺序是:1、提出问题:①“呼出的气体是什么?”;2、做出猜想:③“呼出的气体中可能含有二氧化碳”;3、设计方案:⑤“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”;4、进行实验(收集证据):“将呼出的气体通入澄清石灰水中,发现澄清石灰水变浑浊”;5、得出结论: ②“呼出的气体中一定含有二氧化碳”6、反思评价:“这个实验既简单,现象又明显”。故填:①③⑤④②⑥。

【点睛】

本题通过对呼出气体的成分探究,让同学体会并掌握科学探究的环节,学会认识世界的科学方法。

19. 排水 2 澄清石灰水变浑浊 无明显现象 大于 木条熄灭 继续燃烧 小于 出现水雾 大于

【解析】

【分析】

呼吸前后气体成分会有变化,主要是呼吸后氧气含量降低,二氧化碳和水会有所增大。检验的方法是采用对比实验的方法进行,依据已知的物质的性质分别对空气样品和呼出气体进行对比试验,根据现象不同判断气体成分的不同。

【详解】

(1)图1收集气体的方法叫做排水法,整个实验中要做燃着的木条分别在空气和呼出气体对比实验和二氧化碳分别在空气和呼出气体对比实验,需要收集2瓶呼出气体;

(2)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,呼出气体中二氧化碳含量大于空气中二氧化碳含量。图2中向呼出气体中滴加澄清石灰水,现象澄清石灰水变浑浊;向空气中滴加澄清石灰水现象无明显现象;结论是:呼出气体中二氧化碳含量大于空气中二氧化碳含量;

(3)氧气具有助燃性,木条在呼出气体熄灭。图3中向呼出气体中伸入燃着木条现象木条熄灭;向空气中伸入燃着木条现象继续燃烧;结论是:呼出气体中氧气含量小于空气 ;

(4)水蒸气遇冷液化。图4中对着干燥玻璃片哈气,现象出现水雾,结论是:呼出气体中水蒸气含量大于空气。

【点睛】

呼吸作用进行时人体吸收掉一部分氧气,呼出一定量的二氧化碳并排泄出一定量的水蒸气。

20. 燃着的小木条 空气样品的集气瓶小木条正常燃烧一段时间后熄灭,呼出气体样品的集气瓶小木条很快熄灭 滴数、浓度都相同的澄清石灰水 空气样品的集气瓶无明显现象,呼出气体的集气瓶澄清石灰水变白色浑浊 哈气的玻璃片上有水雾

【解析】

【详解】

(2)实验结论为:人呼出气体中氧气含量比空气中的少。氧气具有助燃性,所以检验氧气的含量多少,可将燃着的小木条分别插入空气样品和呼出气体的样品中,空气中氧气含量多,木条正常燃烧一段时间后,由于消耗了氧气,木条熄灭,呼出气体中氧气含量少,故燃着的小木条很快熄灭,故实验现象为:空气样品的集气瓶小木条正常燃烧一段时间后熄灭,呼出气体样品的集气瓶小木条很快熄灭;

(3)实验结论为:人呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的多。二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故可用澄清石灰水来检验二氧化碳含量的多少,故向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入滴数、浓度都相同的澄清石灰水,振荡,观察现象。空气中二氧化碳含量少,澄清石灰水不变浑浊,呼出气体中二氧化碳含量高,澄清石灰水变浑浊,故实验现象为:空气样品的集气瓶无明显现象,呼出气体的集气瓶澄清石灰水变白色浑浊;

(4)实验结论为:人呼出气体中水蒸气含的量比空气中的多。故取两块干燥的玻璃片,对其中的一块哈气,对比观察两块玻璃片上发生的现象。由于呼出气体中水蒸气含量高,因此实验现象为:哈气的玻璃片上有水雾。

一、单选题

1.为了区别酱油和陈醋,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋。”就这一过程而言,属于科学探究环节中的

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.解释与结论

2.通过探究实验“我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同”以下结论正确的是( )

A.我们呼出的气体不含氮气

B.我们呼出的气体极易溶于水

C.我们呼出的气体能使木条燃烧更旺

D.我们呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊

3.下列有关蜡烛燃烧实验的说法不正确的是

A.实验A中蜡烛火焰逐渐变小至熄灭 B.实验 B中的白瓷板表面无明显变化

C.实验 C中外焰部分火柴梗最先炭化 D.实验 D中的“白烟”可再次被点燃

4.某兴趣小组利用蜡烛进行实验,下列根据现象作出的分析错误的是

A.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

B.取冷而干燥的小烧杯罩在蜡烛火焰上方,出现水雾,说明石蜡中含有氢、碳元素

C.用一个烧杯将燃着的蜡烛罩住,燃烧一段时间后熄灭,说明物质燃烧一般需要氧气

D.燃着的蜡烛一吹就灭,是因为温度降低到着火点以下,说明燃烧需要达到一定温度

5.下列关于对蜡烛及其燃烧的探究的说法中,不正确的是( )

A.用小刀切割蜡烛,以研究石蜡的硬度

B.将火柴梗平放入火焰中约1秒后取出,以研究火柴梗能否燃烧

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,以研究白烟能否燃烧

D.将石蜡放入水中,研究石蜡的密度,以及能否溶于水

6.某同学在做蜡烛燃烧的探究实验时,用燃着的火柴去点蜡烛刚熄灭的白烟,火焰会顺着白烟将蜡烛重新点燃,此白烟的主要成分是

A.水蒸气 B.二氧化碳 C.炭粒 D.石蜡的固体小颗粒

7.下表的探究实验中,“对问题的回答”属于“实验方案设计”的是

选项 问 题 对问题的回答

A 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? 主要成分是未燃烧的石蜡蒸汽形成的固体小颗粒

B 火焰为什么会向上? 热气流上升,形成对流,还可补充氧气

C 蜡烛火焰温度哪层最高? 外焰氧气浓度大,反应剧烈,温度高

D 蜡烛燃烧后的产物是什么? 用干燥烧杯罩在火焰上方,观察;稍后迅速将烧杯倒置,倒入适量澄清石灰水,振荡,观察

A.A B.B C.C D.D

8.化学实验是研究物质性质的重要手段,根据实验现象,可推断出物质的性质。下列实验中,根据实验现象作出的推断有误的是

A.石蜡屑放入水中,石蜡屑浮于水面:石蜡密度小于水

B.吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是石蜡小颗粒

C.毛玻片放在石蜡火焰上不久后变黑:石蜡不完全燃烧后产生了炭黑

D.石蜡火焰上罩上干冷烧杯后内壁出现水雾:石蜡中含有水

9.小明进行“人体呼出的气体中的CO2是否比吸入的空气中CO2含量多”的探究实验,实验操作及观察到的现象如图所示,那么小明得出的结论正确的是

A.空气中不含二氧化碳

B.人体只呼出二氧化碳

C.人体呼出的气体中不含有氧气

D.人体呼出的气体中含有的二氧化碳比空气中的二氧化碳含量多

10.把一根燃着的木条,分别伸入装有人呼出的气体和普通空气的集气瓶内,观察到木条在盛有空气的集气瓶内燃烧更旺,由此说明 ( )

A.空气是由氮气和氧气组成

B.呼出气体中氧气的含量比空气中小

C.呼出气体中氧气含量比空气中大

D.呼出的气体是二氧化碳

11.区分一瓶人体吸入的空气和呼出的气体,可行的方法是

(1)闻气味(2)观察颜色(3)分别倒入等量的石灰水并振荡(4)将燃着的木条伸入瓶中

A.(3)(4) B.(1)(3)(4) C.(2)(3)(4) D.全部

12.英国科学家法拉第曾用蜡烛(主要成分石蜡)做过一个有趣的“母子火焰”实验,如图所示。据此实验,下列有关分析中正确的是( )

A.这一现象说明石蜡的熔点较低

B.要使实验成功,导管不宜过长

C.子火焰中被燃烧的物质是石蜡分解产生的氢气

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

13.同学们在做人体吸入空气与呼出气体的探究实验时,部分同学向收集有呼出气体的集气瓶中加入适量澄清石灰水并振荡后,发现澄清石灰水并未浑浊。此时下列做法中错误的是( )

A.检查收集呼出气体的装置和实验方法是否有错误

B.检查澄清石灰水是不是失效

C.再次实验,看是不是还会出现相同实验现象

D.向老师请教这个实验的实验现象和结论,然后填写实验报告

14.在对人体吸入空气和呼出气体的探究实验中,下列说法错误的是( )

A.判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含氮气且不被人体吸收

B.证明呼出的气体含较少氧气的依据是:呼出的气体能使燃着木条燃烧更旺

C.证明呼出的气体含水蒸气较多的依据是:呼出的气体在玻璃片上出现水雾

D.证明呼出的气体含有较多的二氧化碳的依据是:呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊

15.燃烧时氧气,二氧化碳和水蒸气含量的变化,形成三条曲线,如图所示说法不正确的是

A.用注射器抽气并振荡,可观察到石灰水变浑浊

B.蜡烛在燃烧后生成了和的曲线是a和c

C.数字化实验能为科学探究提供更为直观的证据

D.微型实验可探究得出蜡烛燃烧以后的部分产物

二、科学探究题

16.化学兴趣小组的同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。

(1)贝贝取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。

结论:石蜡的密度比水___________;

(2)芳芳点燃蜡烛,观察到火焰分为外焰、内焰、焰心三层。把一根火柴梗放在火焰中(如图)约1s后取出可以看到火柴梗的a处最先碳化。

结论:蜡烛火焰的________温度最高;

(3)婷婷在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是___________;

A 反复实验,并观察是否有相同现象

B 查找资料,探究生成的黑色固体是什么

C 认为与本次实验目的无关,不予理睬

D 询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(4)用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,蜡烛_________(填“能”或“不能”重新燃烧)。

三、填空题

17.某实验测出的人呼吸中各种气体的体积分数如下表所示:

气体 吸入气体 呼出气体

X 78% 75%

Y 21% 15%

CO2 0.03% 3.68%

H2O 0.06% 5.44%

其他 0.91% 0.88%

(1)请你判断:X是____________,Y是 ____________。

(2)请你回答:因参与人体新陈代谢而消耗的气体是 ___________。

(3)请你证明:呼出气体中含有水蒸气比空气中的水蒸气含量大。你的实验方法是 ___________。

(4)请你分析:X气体在呼吸过程中没有参与化学反应,但在呼出气体中体积分数却减少了,原因是 ___。

18.下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所给的基本环节补充完整。

①“呼出的气体是什么?”属于科学探究中的__________环节;

②“呼出的气体中一定含有二氧化碳”属于科学探究中的__________环节;

③“呼出的气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的_____________环节;

④“将呼出的气体通入澄清石灰水中,发现澄清石灰水变浑浊” 属于科学探究中的_________环节;

⑤“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的_____________环节;

⑥“这个实验既简单,现象又明显”,这句话属于科学探究中的_____________环节;

上述各环节的正确顺序是___________(填上述序号)

四、实验题

19.某校探究性学习小组的同学为了探究呼出的气体与吸入的空气中氧气、二氧化碳和水蒸气的含量有什么不同,设计了简单的实验方案,其主要操作步骤如下图所示.

(1)图1收集气体的方法叫做___________法,整个实验中需要收集________瓶呼出气体;

(2)图2中向呼出气体中滴加澄清石灰水现象____________________;向吸入空气中滴加澄清石灰水现象_________________;结论是:呼出气体中二氧化碳含量__________(填“大于”或“小于”)空气

(3)图3中向呼出气体中伸入燃着木条现象________________________;向吸入空气中伸入燃着木条现象__________________________;结论是:呼出气体中氧气含量________(填“大于”或“小于”)空气

(4)图3中对着干燥玻璃片哈气,现象________________________,结论是:呼出气体中水蒸气含量_____________(填“大于”或“小于”)空气。

20.某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入的气体成分的含量有什么不同,其主要操作步骤如图所示。

请根据图示将主要的实验操作步骤及观察到的现象填入表中:

实 验 步 骤 实验现象及结论

(1)取两个空集气瓶,用玻璃片将瓶口盖好,这样两瓶空气样品就收集好了。再用排水法收集两瓶人呼出的气体。

(2)将 ① ________________________分别插入空气样品和呼出气体的样品中,观察现象。 现象:② _________________ ;结论:由此判断人呼出气体中氧气含的量比空气中的少。

(3)向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入 ① _______,振荡,观察现象。 现象:② ___________________ ;结论:由此判断人呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的多。

(4)取两块干燥的玻璃片,对其中的一块哈气,对比观察两块玻璃片上发生的现象。 现象: ____________________;结论:由此判断人呼出气体中水蒸气含的量比空气中的多。

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

科学探究包括提出问题、猜想与假设、收集资料、设计实验方案、得出结论、实验反思与评价,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,这属于设计实验方案。

故选B。

2.D

【解析】

【详解】

A、氮气不能供给人体呼吸,含量基本不变,因为人体没有吸收氮气,故选项说法错误。

B、我们呼出的气体中含有氮气、氧气、稀有气体等,难溶于水,故选项说法错误。

C、我们呼出的气体含氧气少,木条熄灭,故选项说法错误。

D、我们呼出的气体含有较多的二氧化碳,能使澄清石灰水变浑浊,故选项说法正确。

故选:D。

3.B

【解析】

【详解】

A、随着蜡烛的燃烧,烧杯内氧气逐渐减少,且二氧化碳逐渐增多,蜡烛火焰会逐渐变小直至熄灭,故A正确;

B、石蜡燃烧不充分会产生炭黑,实验2白瓷板表面有黑色物质出现,故B不正确;

C、温度越高,火柴梗越易碳化,实验3外焰部分的火柴梗最先炭化,故C正确;

D、实验 D中的“白烟”是固体的蜡烛颗粒,具有可燃性,可再次被点燃,故D正确。故选B。

4.B

【解析】

【详解】

A、蜡烛能浮在水面上,说明蜡烛的密度小于水的密度,故正确;

B、把冷小烧杯放在蜡烛火焰的上方有水雾产生,根据反应前后元素种类不变,说明石蜡中含有氢元素,而不能判断碳氧元素,故不正确;

C、燃着的蜡烛用烧杯罩住,火焰熄灭,说明燃烧一般需要氧气,故正确;

D、蜡烛一吹即灭,说明温度降至蜡烛的着火点以下,从而说明燃烧需要温度达到着火点,故正确。

故选B。

5.B

【解析】

【详解】

A、用小刀可将石蜡切下,石蜡很容易被小刀切断,说明石蜡的硬度较小,可以研究石蜡的硬度,故选项说法正确;

B、温度越高,木条碳化的越快,将火柴梗迅速平放入火焰中约1秒后取出,可以说明蜡烛火焰的哪一部分温度最高,故选项说法错误;

C、用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,可以研究白烟能否燃烧,故选项说法正确;

D、将石蜡放入水中,可以探究能否溶于水,由石蜡浮于水面,说明石蜡的密度比水的小,故选项说法正确。

故选:B。

6.D

【解析】

【详解】

A、用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛又重新燃烧起来,说明白烟具有可燃性、常温下为固体(白烟),水蒸气不具有可燃性,故A错误;

B、用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛又重新燃烧起来,说明白烟具有可燃性,二氧化碳不具有可燃性,且是气体,故C错误;

C、炭粒是黑色颗粒,故C错误;

D、用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛又重新燃烧起来,说明白烟具有可燃性,白烟是石蜡蒸汽凝成的石蜡的固体小颗粒,故D正确。故选D。

7.D

【解析】

【详解】

A、“主要成分是未燃烧的石蜡蒸汽形成的固体小颗粒”属于结论,故A错误;

B、“热气流上升,形成对流,还可补充氧气”属于解释原因,故B错误;

C、“外焰氧气浓度大,反应剧烈,温度高”,属于实验现象分析,故C错误;

D、“用干燥烧杯罩在火焰上方,观察;稍后迅速将烧杯倒置,倒入适量澄清石灰水,振荡,观察”,属于设计的实验方案,故D正确。故选D。

8.D

【解析】

【详解】

A、石蜡屑放入水中,石蜡屑浮于水面:石蜡密度小于水;故选项正确,但不符合题意;

B、吹灭燃着的蜡烛,可观察到一缕白烟,用火柴去点,蜡烛重新燃烧:白烟的主要成分是石蜡小颗粒;故选项正确,但不符合题意;

C、毛玻片放在石蜡火焰上不久后变黑:石蜡不完全燃烧后产生了炭黑;故选项正确,但不符合题意;

D、石蜡火焰上的火焰上罩上干冷烧杯后内壁出现水雾:石蜡中含有氢元素;故选项错误,但符合题意;

故选:D。

9.D

【解析】

【详解】

A、空气中含有0.03%体积的二氧化碳,二氧化碳含量低,不能使澄清石灰水变浑浊,错误;

B、人体呼出的气体除了二氧化碳外,还有氮气、水蒸气等,错误;

C、人体呼出的气体中含有少量的氧气,错误;

D、人体呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊,而空气不能使澄清石灰水变浑浊,故人体呼出的气体中含有的二氧化碳比空气中的二氧化碳含量多,正确;

故选D。

10.B

【解析】

【详解】

A、把一根燃着的木条,分别伸入装有呼出气体和普通空气的集气瓶内,观察到木条在空气瓶内燃烧较旺,说明空气中氧气含量比呼出气体高,不能说明空气是由氮气和氧气组成的,故选项说法错误;B、木条在空气瓶内燃烧较旺,说明在呼出的气体中支持燃烧的氧气的含量大幅下降,则呼出的气体中氧气要比空气中含量小,故选项说法正确;C、燃着的木条,分别伸入装有呼出气体和普通空气的集气瓶内,观察到木条在空气瓶内燃烧较旺,说明呼出气体中氧气含量比空气中小,而不是大,故选项说法错误;D、呼出的气体主要是氮气,二氧化碳含量相对增加,还含有水蒸气,其它气体等,不完全是二氧化碳,故选项说法错误。故选B。

点睛:人呼吸时把空气中的氧气转化为二氧化碳,同时从体内带出水蒸气,人体呼出气体和空气中的氧气、二氧化碳、水蒸气含量不同,据此结合常见气体的检验方法分析判断即可。

11.A

【解析】

【详解】

(1)人体吸入的空气和呼出的气体均没有气味,用闻气味的方法不能鉴别;

(2)人体吸入的空气和呼出的气体均没有颜色,用观察颜色的方法不能鉴别;

(3)呼出气体中含有较多的二氧化碳,分别倒入等量的石灰水并振荡,能使石灰水变浑浊的是呼出的气体,无明显现象的是空气,可以鉴别;

(4)氧气含量越多,燃烧越旺。将燃着的木条伸入瓶中,能使燃着的木条熄灭的是呼出的气体,木条正常燃烧的是空气,可以鉴别。故(3)(4)可以鉴别。故选A。

【点睛】

在鉴别(区分)物质时,首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性,然后根据性质的不同,选择适当的试剂,出现不同的现象才能鉴别。

12.B

【解析】

【详解】

A、蜡烛中主要物质在温度不高的条件下能变为石蜡蒸汽,说明蜡烛中主要物质的沸点较低,故A错误。

B、该实验成功的关键是导气管不能太长,如果导气管太长,由于温度的降低,石蜡蒸汽会在导管中冷凝,不能从导气管的末端导出,使实验不成功,故B正确。

C、在燃着蜡烛火焰的焰心上插一根导管,在另一端导管口点燃产生“子火焰”,子火焰中被燃烧的物质白烟,是石蜡蒸汽,故C错误。

D、导管的一端要插入母火焰的中心部位,是因为母火焰中心部分未与氧气充分接触燃烧,仍为石蜡蒸汽,而不是该处氧气充足,故D错误。故选B。

13.D

【解析】

【详解】

A.检查收集呼出气体的装置和实验方法是否有错误,做法正确;

B.检查澄清石灰水是不是失效,做法正确;

C.再次实验,看是不是还会出现相同实验现象,避免偶然性,做法正确;

D.不能未经再次实验就填写实验报告,做法错误。

故选:D。

14.B

【解析】

【详解】

A、空气中有氮气而氮气不被人体吸收,故呼出气体中含氮气,故A正确;

B、证明呼出气体中氧气含量少的依据是,呼出的气体能使燃着的木条燃烧熄灭,故B错误;

C、对着干燥玻璃片哈气形成水雾,说明呼出气体中水蒸气含量多,故C正确;

D、呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊,说明呼出的气体含有较多的二氧化碳,故D正确。故选B。

15.B

【解析】

【详解】

A、蜡烛燃烧会生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故选项正确;

B、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,所以其气体浓度应均为升高,故生成了二氧化碳和水的曲线应是a和b,故选项错误;

C、数字化实验能为科学探究提供更为直观的证据,故选项正确;

D、微型实验中澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳,故可探究得出蜡烛燃烧以后的部分产物,故选项正确。

故选B。

16. 小 外焰 C 能

【解析】

【详解】

(1)蜡烛放在水中浮在水面上,则蜡烛的密度比水小;

(2)火柴梗的a处最先碳化,则a处温度最高,故外焰的温度最高;

(3)实验中遇到与理论现象不一样的地方不能置之不理,需有探究精神,采用各种方法验证该现象出现的原因,ABD都是可行的做法;

(4)刚熄灭时产生的白烟是蜡烛蒸汽,故用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,蜡烛能重新燃烧。

17. 氮气 氧气 氧气 对着干冷的玻璃片上呼气 呼吸产生了气体,使气体的总体积增加

【解析】

【详解】

(1)空气中氮气的体积分数为78%,故X是氮气;氧气的体积分数是21%,故Y是氧气;

(2)氧气能支持呼吸,故因参与人体新陈代谢而消耗的气体是氧气;

(3)要想证明呼出气体中含有水蒸气比空气中的水蒸气含量大。可对着干冷的玻璃片上呼气,玻璃片上有水雾出现,说明呼出气体中水蒸气含量高;

(4)氮气没有参与化学反应,但是呼出气体中氮气的体积分数减小,说明呼吸产生了气体,使气体的总体积增加。

18. 提出问题 得出结论 猜想与假设 收集证据(或进行试验) 设计实验 反思与评价 ①③⑤④②⑥

【解析】

【分析】

发展科学探究包含的能力要素环节有:提出问题、猜想与假设、制订计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思评价、表达与交流,

【详解】

①“呼出的气体是什么?”提出疑问,属于提出问题环节。故填:提出问题。

②“呼出的气体中一定含有二氧化碳” ,“一定”语气肯定,信心十足,有证据得出肯定答案,属于得出结论环节。故填:得出结论。

③“呼出的气体中可能含有二氧化碳”,“可能”猜想的语气,属于猜想与假设环节。故填:猜想与假设。

④“将呼出的气体通入澄清石灰水中,发现澄清石灰水变浑浊” 属于动手实验环节,同时可以看到相应的现象也是在收集证据。故填:收集证据(或进行试验)。

⑤“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,还没做,想着可以用什么方法做,属于设计方案环节。故填:设计实验。

⑥“这个实验既简单,现象又明显”,回头看实验,对整个实验进行反思,这句话属于反思评价实验。故填:反思与评价。

通过以上分析可知,上述各环节的正确顺序是:1、提出问题:①“呼出的气体是什么?”;2、做出猜想:③“呼出的气体中可能含有二氧化碳”;3、设计方案:⑤“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”;4、进行实验(收集证据):“将呼出的气体通入澄清石灰水中,发现澄清石灰水变浑浊”;5、得出结论: ②“呼出的气体中一定含有二氧化碳”6、反思评价:“这个实验既简单,现象又明显”。故填:①③⑤④②⑥。

【点睛】

本题通过对呼出气体的成分探究,让同学体会并掌握科学探究的环节,学会认识世界的科学方法。

19. 排水 2 澄清石灰水变浑浊 无明显现象 大于 木条熄灭 继续燃烧 小于 出现水雾 大于

【解析】

【分析】

呼吸前后气体成分会有变化,主要是呼吸后氧气含量降低,二氧化碳和水会有所增大。检验的方法是采用对比实验的方法进行,依据已知的物质的性质分别对空气样品和呼出气体进行对比试验,根据现象不同判断气体成分的不同。

【详解】

(1)图1收集气体的方法叫做排水法,整个实验中要做燃着的木条分别在空气和呼出气体对比实验和二氧化碳分别在空气和呼出气体对比实验,需要收集2瓶呼出气体;

(2)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,呼出气体中二氧化碳含量大于空气中二氧化碳含量。图2中向呼出气体中滴加澄清石灰水,现象澄清石灰水变浑浊;向空气中滴加澄清石灰水现象无明显现象;结论是:呼出气体中二氧化碳含量大于空气中二氧化碳含量;

(3)氧气具有助燃性,木条在呼出气体熄灭。图3中向呼出气体中伸入燃着木条现象木条熄灭;向空气中伸入燃着木条现象继续燃烧;结论是:呼出气体中氧气含量小于空气 ;

(4)水蒸气遇冷液化。图4中对着干燥玻璃片哈气,现象出现水雾,结论是:呼出气体中水蒸气含量大于空气。

【点睛】

呼吸作用进行时人体吸收掉一部分氧气,呼出一定量的二氧化碳并排泄出一定量的水蒸气。

20. 燃着的小木条 空气样品的集气瓶小木条正常燃烧一段时间后熄灭,呼出气体样品的集气瓶小木条很快熄灭 滴数、浓度都相同的澄清石灰水 空气样品的集气瓶无明显现象,呼出气体的集气瓶澄清石灰水变白色浑浊 哈气的玻璃片上有水雾

【解析】

【详解】

(2)实验结论为:人呼出气体中氧气含量比空气中的少。氧气具有助燃性,所以检验氧气的含量多少,可将燃着的小木条分别插入空气样品和呼出气体的样品中,空气中氧气含量多,木条正常燃烧一段时间后,由于消耗了氧气,木条熄灭,呼出气体中氧气含量少,故燃着的小木条很快熄灭,故实验现象为:空气样品的集气瓶小木条正常燃烧一段时间后熄灭,呼出气体样品的集气瓶小木条很快熄灭;

(3)实验结论为:人呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的多。二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故可用澄清石灰水来检验二氧化碳含量的多少,故向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入滴数、浓度都相同的澄清石灰水,振荡,观察现象。空气中二氧化碳含量少,澄清石灰水不变浑浊,呼出气体中二氧化碳含量高,澄清石灰水变浑浊,故实验现象为:空气样品的集气瓶无明显现象,呼出气体的集气瓶澄清石灰水变白色浑浊;

(4)实验结论为:人呼出气体中水蒸气含的量比空气中的多。故取两块干燥的玻璃片,对其中的一块哈气,对比观察两块玻璃片上发生的现象。由于呼出气体中水蒸气含量高,因此实验现象为:哈气的玻璃片上有水雾。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件