5.2《 大学之道》课件(共27张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《 大学之道》课件(共27张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 587.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 06:19:49 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第5课 大学之道

《礼记》

1.理解并积累文中重要的文言实词、虚词、特殊句式等;背诵全文。

2.了解《大学》的有关知识;

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

学习目标

一、文化常识

《大学》,原是《小戴礼记》里一篇。《礼记》,旧说为曾子所作,相传为西汉礼学家戴圣所编,是讨论古代教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终与《中庸》《论语》《孟子》合为“四书”。

《大学》的核心思想:明德,格物,通过日新月异的努力,达到至善至美。

1.作品解读

所谓“大学”,是与“小学”相对而言的。

按照朱熹的说法,古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等基础的社会生活知识与礼仪;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。

“小学”学习的内容更多是立足社会所需要的生存和生活技能,而大学则在于道德的提升,这种提升,不仅指自我提升,也包括影响别人,对社会起到推进和示范作用,使整个社会都能达到一种完美的道德之境。

“大学”与“小学”

大学之道,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

一、文化常识

2. 知识拓展

二、诵读感悟

阅读任务:

1. 有节奏地诵读全文,把握好语气、语调、停顿等。

2. 疏通语句,感知文意,梳理结构。

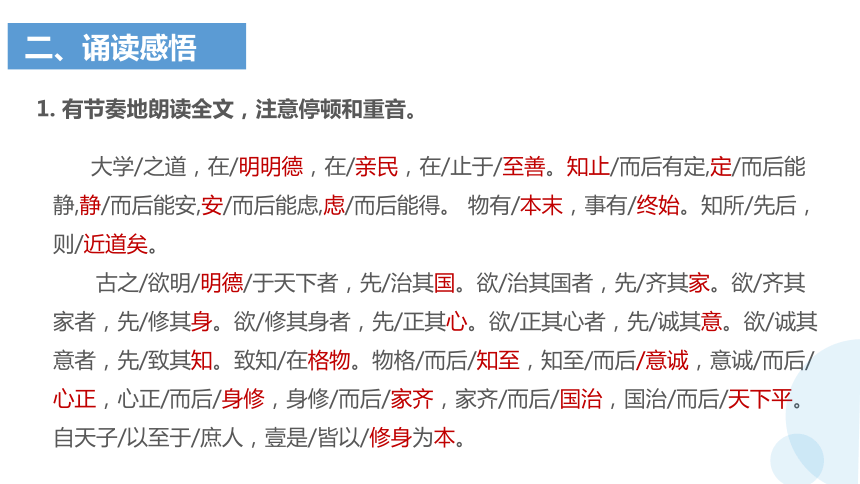

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

二、诵读感悟

1. 有节奏地朗读全文,注意停顿和重音。

二、诵读感悟

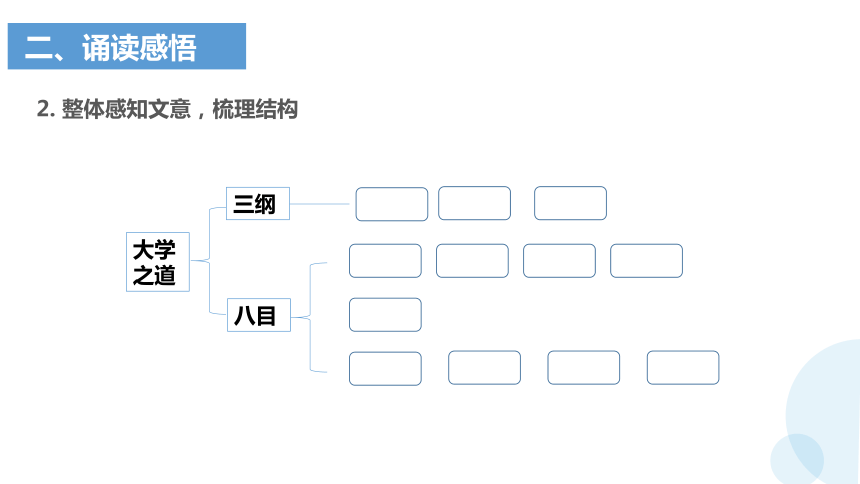

2. 整体感知文意,梳理结构

大学之道

三纲

八目

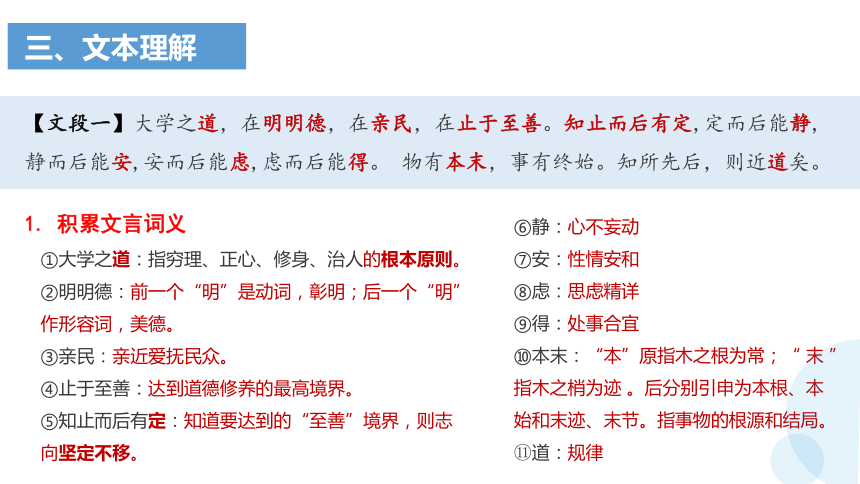

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

②明明德:前一个“明”是动词,彰明;后一个“明”作形容词,美德。

③亲民:亲近爱抚民众。

④止于至善:达到道德修养的最高境界。

⑤知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

⑥静:心不妄动

⑦安:性情安和

⑧虑:思虑精详

⑨得:处事合宜

⑩本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

道:规律

三、文本理解

1. 积累文言词义

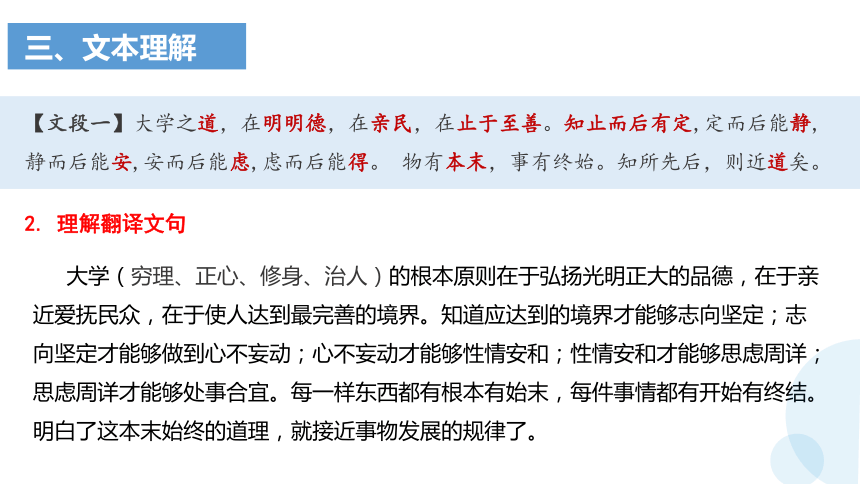

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

大学(穷理、正心、修身、治人)的根本原则在于弘扬光明正大的品德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

三、文本理解

2. 理解翻译文句

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

“三纲”指“明明德”“亲民”“止于至善”。在“三纲”之中,“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点,“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。为下文引出“八目”做准备。

三、文本理解

3. 应如何理解“三纲”的具体所指及其内部关联?

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

三、文本理解

4. 分析本段的论证层次。

【文段二】古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本理解

1. 积累文言词义

①齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

②修其身:修养自身的品性。

③致其知:获得知识。

④格物:推究事物的原理。

⑤知至:对外物之理认识充分。

⑥庶人:指平民百姓。

⑦壹是:一律,一概。

⑧本:根本。

【文段二】古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本理解

2. 理解翻译文句

古代那些要想在天下弘扬美好品德的人,先要治理好国家。要想治理好国家,先使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身。要想修养自身,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。推究事物的原理之后才能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家族,管理好家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。

【文段二】古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本理解

3. “八目”的内容是什么?之间关系如何?

修身

格物

致知

诚意

正心

过程

齐家

治国

平天下

目标

在“八目”之中,修身是中枢环节,围绕这个环节,论述前后依次递进,往前是格物、致知、诚意、正心,对应“三纲”中的明明德阶段,修身是前四者的发展终点;往后是齐家、治国、平天下,对应“三纲”中的亲民阶段,修身是后三者的发展起点。

三、文本理解

4. “八目”之间是如何递进论述的?

在对“修、齐、治、平”的论述,先由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。

再由小至大,条目之间是因果关系:格物而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

条目之间脉络清晰,无论是由大至小的条件关系,还是由小至大的因果关系,都剖析深刻,逻辑严密。

齐家

治国

平天下

修身

诚意

正心

格物

致知

内修

外治

独善其身

兼济天下

“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

三、文本理解

5. “八目”的内容是如何突出“修身”的?

四、明确主旨

《大学之道》是儒家进行人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。文章提出“三纲”和“八目”,强调治国平天下和个人道德修养的一致性,将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

五、艺术特色

1.论证结构严谨,条理清晰。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

2.运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

3.句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

思考交流:尝试从论证方式、修辞和朗读节奏等层面,评述本文在论证上的特点。

1. 积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

六、辩证思考

有人说,本文关于“大学之道”的论述,既有其积极的一面,也有消极的一面。请尝试从这两方面进行分析。

2. 消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

六、辩证思考

有人说,本文关于“大学之道”的论述,既有其积极的一面,也有消极的一面。请尝试从这两方面进行分析。

七、随堂检测

1.古今异义

致知在格物古义: 。今义:规格,格式。

推究

七、随堂检测

2.一词多义

(1)本①壹是皆以修身为本( )②此之谓失其本心( )③抑本其成败之迹( )④凡植木之性,其本欲舒( )⑤若止印三二本( )

根本

本来的,原来的

推究,考察

根

书册的计量单位

七、随堂检测

2.一词多义

(2)诚

①欲正其心者,先诚其意

②战败而亡,诚不得已

③帝感其诚

④诚能见可欲,则思知足以自戒

使……诚实

实在,的确

真心,诚心

果真,如果

七、随堂检测

3.词类活用

(1)欲治其国者,先齐其家

(2)欲正其心者,先诚其意

(3)在明明德

使动用法,使……整齐

使动用法:正,使……端正;诚,使……诚实

使动用法,使……明显,彰明

七、随堂检测

4.文言句式

古之欲明明德于天下者 ____________

状语后置句

(1)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:________________,_______________,_______________,_______________。

(2)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:________________,_______________。

(3)《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:______________,_______________。

(4)《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:________________,________________,_______________。

(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(3)致知在格物,格物而后知至。

(4)身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

七、随堂检测

5.情境默写

1.完成练习册;

2.背诵全文。

3.预习《人皆有不忍人之心》

八、布置作业

第5课 大学之道

《礼记》

1.理解并积累文中重要的文言实词、虚词、特殊句式等;背诵全文。

2.了解《大学》的有关知识;

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

学习目标

一、文化常识

《大学》,原是《小戴礼记》里一篇。《礼记》,旧说为曾子所作,相传为西汉礼学家戴圣所编,是讨论古代教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终与《中庸》《论语》《孟子》合为“四书”。

《大学》的核心思想:明德,格物,通过日新月异的努力,达到至善至美。

1.作品解读

所谓“大学”,是与“小学”相对而言的。

按照朱熹的说法,古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等基础的社会生活知识与礼仪;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。

“小学”学习的内容更多是立足社会所需要的生存和生活技能,而大学则在于道德的提升,这种提升,不仅指自我提升,也包括影响别人,对社会起到推进和示范作用,使整个社会都能达到一种完美的道德之境。

“大学”与“小学”

大学之道,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

一、文化常识

2. 知识拓展

二、诵读感悟

阅读任务:

1. 有节奏地诵读全文,把握好语气、语调、停顿等。

2. 疏通语句,感知文意,梳理结构。

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

二、诵读感悟

1. 有节奏地朗读全文,注意停顿和重音。

二、诵读感悟

2. 整体感知文意,梳理结构

大学之道

三纲

八目

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

②明明德:前一个“明”是动词,彰明;后一个“明”作形容词,美德。

③亲民:亲近爱抚民众。

④止于至善:达到道德修养的最高境界。

⑤知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

⑥静:心不妄动

⑦安:性情安和

⑧虑:思虑精详

⑨得:处事合宜

⑩本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

道:规律

三、文本理解

1. 积累文言词义

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

大学(穷理、正心、修身、治人)的根本原则在于弘扬光明正大的品德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

三、文本理解

2. 理解翻译文句

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

“三纲”指“明明德”“亲民”“止于至善”。在“三纲”之中,“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点,“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。为下文引出“八目”做准备。

三、文本理解

3. 应如何理解“三纲”的具体所指及其内部关联?

【文段一】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

三、文本理解

4. 分析本段的论证层次。

【文段二】古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本理解

1. 积累文言词义

①齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

②修其身:修养自身的品性。

③致其知:获得知识。

④格物:推究事物的原理。

⑤知至:对外物之理认识充分。

⑥庶人:指平民百姓。

⑦壹是:一律,一概。

⑧本:根本。

【文段二】古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本理解

2. 理解翻译文句

古代那些要想在天下弘扬美好品德的人,先要治理好国家。要想治理好国家,先使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身。要想修养自身,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。推究事物的原理之后才能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家族,管理好家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。

【文段二】古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

三、文本理解

3. “八目”的内容是什么?之间关系如何?

修身

格物

致知

诚意

正心

过程

齐家

治国

平天下

目标

在“八目”之中,修身是中枢环节,围绕这个环节,论述前后依次递进,往前是格物、致知、诚意、正心,对应“三纲”中的明明德阶段,修身是前四者的发展终点;往后是齐家、治国、平天下,对应“三纲”中的亲民阶段,修身是后三者的发展起点。

三、文本理解

4. “八目”之间是如何递进论述的?

在对“修、齐、治、平”的论述,先由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。

再由小至大,条目之间是因果关系:格物而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

条目之间脉络清晰,无论是由大至小的条件关系,还是由小至大的因果关系,都剖析深刻,逻辑严密。

齐家

治国

平天下

修身

诚意

正心

格物

致知

内修

外治

独善其身

兼济天下

“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

三、文本理解

5. “八目”的内容是如何突出“修身”的?

四、明确主旨

《大学之道》是儒家进行人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。文章提出“三纲”和“八目”,强调治国平天下和个人道德修养的一致性,将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

五、艺术特色

1.论证结构严谨,条理清晰。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

2.运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

3.句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

思考交流:尝试从论证方式、修辞和朗读节奏等层面,评述本文在论证上的特点。

1. 积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

六、辩证思考

有人说,本文关于“大学之道”的论述,既有其积极的一面,也有消极的一面。请尝试从这两方面进行分析。

2. 消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

六、辩证思考

有人说,本文关于“大学之道”的论述,既有其积极的一面,也有消极的一面。请尝试从这两方面进行分析。

七、随堂检测

1.古今异义

致知在格物古义: 。今义:规格,格式。

推究

七、随堂检测

2.一词多义

(1)本①壹是皆以修身为本( )②此之谓失其本心( )③抑本其成败之迹( )④凡植木之性,其本欲舒( )⑤若止印三二本( )

根本

本来的,原来的

推究,考察

根

书册的计量单位

七、随堂检测

2.一词多义

(2)诚

①欲正其心者,先诚其意

②战败而亡,诚不得已

③帝感其诚

④诚能见可欲,则思知足以自戒

使……诚实

实在,的确

真心,诚心

果真,如果

七、随堂检测

3.词类活用

(1)欲治其国者,先齐其家

(2)欲正其心者,先诚其意

(3)在明明德

使动用法,使……整齐

使动用法:正,使……端正;诚,使……诚实

使动用法,使……明显,彰明

七、随堂检测

4.文言句式

古之欲明明德于天下者 ____________

状语后置句

(1)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:________________,_______________,_______________,_______________。

(2)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:________________,_______________。

(3)《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:______________,_______________。

(4)《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:________________,________________,_______________。

(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(3)致知在格物,格物而后知至。

(4)身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

七、随堂检测

5.情境默写

1.完成练习册;

2.背诵全文。

3.预习《人皆有不忍人之心》

八、布置作业