教科版(2017秋) 六年级上册3.不简单的杠杆 (教学设计)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋) 六年级上册3.不简单的杠杆 (教学设计) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 130.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《不简单的杠杆》教学设计

【教学目标】

1. 利用杠杆可以帮助我们撬起一些重物。

2. 改变用力点的位置、支点的位置会影响杠杆的作用效果。

3. 能利用杠杆完成撬动大石块的任务。

4.能通过实验记录单的结果分析支点、用力点对杠杆作用的影响

【教学重难点】

教学重点:用石块、钢尺进行模拟实验,认识杠杆的作用效果。

教学难点:整理、分析数据并发现杠杆的省力规律。

【教学准备】

为学生准备:钢尺、一大一小两块石块、有格子且标明起点A终点B的宽纸带、作为杠杆支点的积木。

教师准备:教学课件。

【教学过程】

一、教学引入

播放阿基米德关于“给我一个支点和一根足够长的棍,我就能撬起整个地球。”的视频。提出:这个观点是否成立

师:有同学觉得可以成立,有同学可能觉得无稽之谈。其实呀,这里面包含了杠杆原理。同学们学习了这节课后,也许你会有新的认识。今天我们就来研究一下这不简单的杠杆。(板书课题:不简单的杠杆)

二、聚焦:撬动大石块

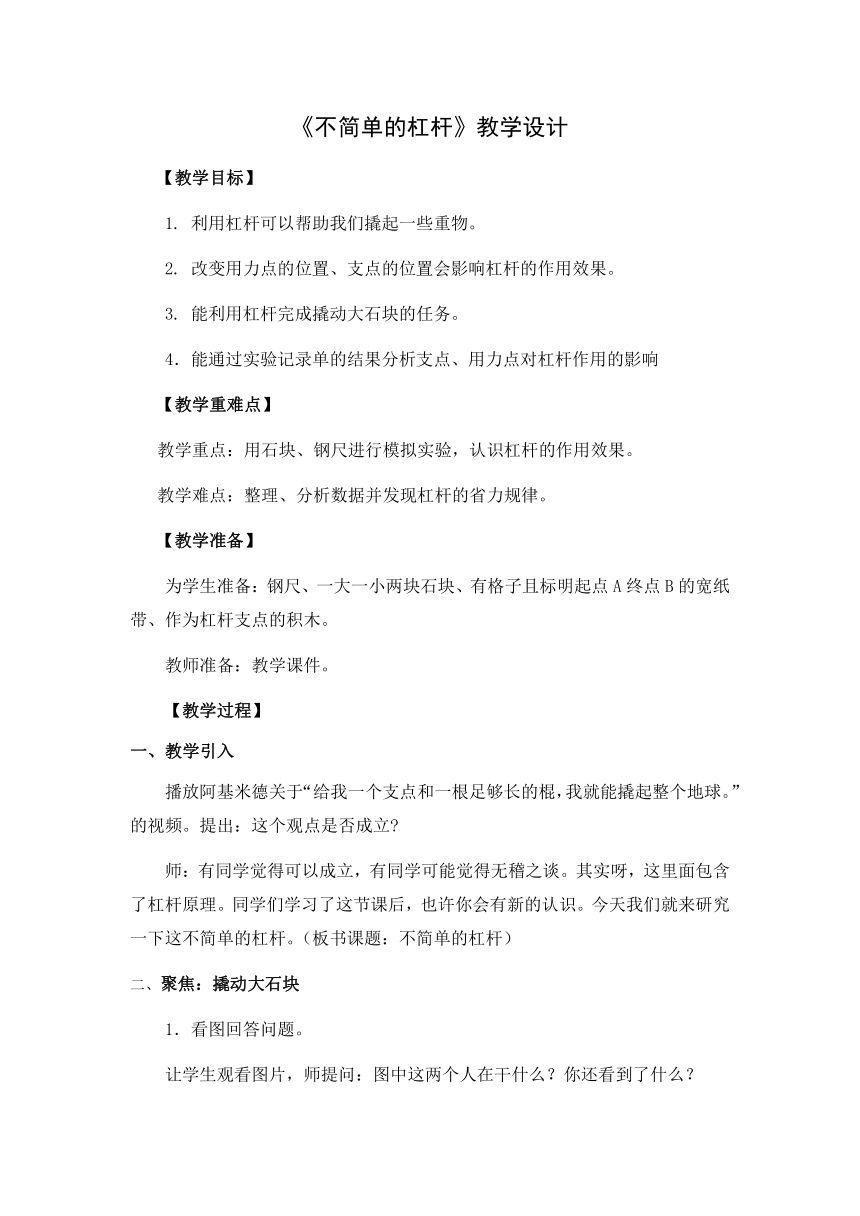

1.看图回答问题。

让学生观看图片,师提问:图中这两个人在干什么?你还看到了什么?

石头水泥板非常重,如果直接搬动需要非常大的力,但是工人用一根小小的撬棍就能轻松撬动,说明撬棍有什么作用?上节课我们学过的省力工具叫什么?

2.师讲解:像撬棍这样的工具叫作杠杆。杠杆和斜面一样,都是一种简单机械,即能改变力的基本机械设备。

3.师提问:你们在生活中使用过杠杆类的工具吗?

三、探索一:认识杠杆

1.师提问:哪些位置使它们发挥作用呢?

2.师讲解:这些杠杆类工具都有三个点使这些工具发挥作用。它们分别是支点、用力点和阻力点。支点:支撑着杠杆、杠杆围绕其转动的位置。用力点:在杠杆上用力的位置。阻力点:杠杆克服阻力的位置。

3.观察杠杆装置的特点,画出杠杆的简单示意图。

四、探索二:用小石块撬动大石块

1. 用一块小石块和钢尺将一块大石块从A处撬到B处。

2. 任务活动至少进行3-4次。第1次先让学生尝试把大石块从A处撬到B处。因为大多数学生都是第1次做这样的活动,让学生先“玩”,积累经验之后,再完成后面的探索任务。

五、探索三:用力点对杠杆作用的影响

1.师提问:使用撬棍能够撬起很重的石头,让我们感觉很省力,那是不是所有情况下撬棍都可以撬动重物,都可以省力呢?你们认为什么会影响杠杆的作用?它会有怎样的影响呢?让我们用实验验证一下。

2.布置任务:指导学生分组实验并完成实验记录单。

3.师提问:改变小石块的位置,你们有什么发现?

4.学生分小组汇报:小石块离积木太近,就不能撬动大石块;小石块离积木越远,大石块被撬动的距离越远。

5.师总结:用力点离支点越远,杠杆越省力。

六、探索四:支点对杠杆作用的影响

1.师提问:杠杆的作用除了与用力点有关,还可能与什么有关?

2.布置任务:引导学生研讨、设计实验方案,分组进行实验并完成实验记录单。

3.师提问:改变积木的位置,你们有什么发现?

4.学生分小组汇报:积木离大石块越近,大石块被撬动的距离越远。

5.师小结:阻力点离支点越近,杠杆越省力。

6.师提问:在模拟测试中,你们是否成功地将重物撬动到了指定地点?杠杆在撬动中有什么作用?

7.师追问:在测试过程中,你们做了哪些尝试,有什么发现?

8:师小结:科学家通过大量的实验总结出了杠杆的三条作用规律:

(1)用力点到支点的距离>阻力点到支点的距离,杠杆省力。

(2)用力点到支点的距离<阻力点到支点的距离,杠杆费力。

(3)用力点到支点的距离=阻力点到支点的距离,杠杆既不省力也不费力。

七、拓展:

1.提问:当工人用撬棍撬起水泥板时,撬棍属于什么杠杆?为什么?

2.拓展:出示图片它们分别属于什么杠杆呢?你们是如何判断的?

八、全课小结

你有什么发现和收获吗?

九、板书设计

不简单的杠杆

【教学目标】

1. 利用杠杆可以帮助我们撬起一些重物。

2. 改变用力点的位置、支点的位置会影响杠杆的作用效果。

3. 能利用杠杆完成撬动大石块的任务。

4.能通过实验记录单的结果分析支点、用力点对杠杆作用的影响

【教学重难点】

教学重点:用石块、钢尺进行模拟实验,认识杠杆的作用效果。

教学难点:整理、分析数据并发现杠杆的省力规律。

【教学准备】

为学生准备:钢尺、一大一小两块石块、有格子且标明起点A终点B的宽纸带、作为杠杆支点的积木。

教师准备:教学课件。

【教学过程】

一、教学引入

播放阿基米德关于“给我一个支点和一根足够长的棍,我就能撬起整个地球。”的视频。提出:这个观点是否成立

师:有同学觉得可以成立,有同学可能觉得无稽之谈。其实呀,这里面包含了杠杆原理。同学们学习了这节课后,也许你会有新的认识。今天我们就来研究一下这不简单的杠杆。(板书课题:不简单的杠杆)

二、聚焦:撬动大石块

1.看图回答问题。

让学生观看图片,师提问:图中这两个人在干什么?你还看到了什么?

石头水泥板非常重,如果直接搬动需要非常大的力,但是工人用一根小小的撬棍就能轻松撬动,说明撬棍有什么作用?上节课我们学过的省力工具叫什么?

2.师讲解:像撬棍这样的工具叫作杠杆。杠杆和斜面一样,都是一种简单机械,即能改变力的基本机械设备。

3.师提问:你们在生活中使用过杠杆类的工具吗?

三、探索一:认识杠杆

1.师提问:哪些位置使它们发挥作用呢?

2.师讲解:这些杠杆类工具都有三个点使这些工具发挥作用。它们分别是支点、用力点和阻力点。支点:支撑着杠杆、杠杆围绕其转动的位置。用力点:在杠杆上用力的位置。阻力点:杠杆克服阻力的位置。

3.观察杠杆装置的特点,画出杠杆的简单示意图。

四、探索二:用小石块撬动大石块

1. 用一块小石块和钢尺将一块大石块从A处撬到B处。

2. 任务活动至少进行3-4次。第1次先让学生尝试把大石块从A处撬到B处。因为大多数学生都是第1次做这样的活动,让学生先“玩”,积累经验之后,再完成后面的探索任务。

五、探索三:用力点对杠杆作用的影响

1.师提问:使用撬棍能够撬起很重的石头,让我们感觉很省力,那是不是所有情况下撬棍都可以撬动重物,都可以省力呢?你们认为什么会影响杠杆的作用?它会有怎样的影响呢?让我们用实验验证一下。

2.布置任务:指导学生分组实验并完成实验记录单。

3.师提问:改变小石块的位置,你们有什么发现?

4.学生分小组汇报:小石块离积木太近,就不能撬动大石块;小石块离积木越远,大石块被撬动的距离越远。

5.师总结:用力点离支点越远,杠杆越省力。

六、探索四:支点对杠杆作用的影响

1.师提问:杠杆的作用除了与用力点有关,还可能与什么有关?

2.布置任务:引导学生研讨、设计实验方案,分组进行实验并完成实验记录单。

3.师提问:改变积木的位置,你们有什么发现?

4.学生分小组汇报:积木离大石块越近,大石块被撬动的距离越远。

5.师小结:阻力点离支点越近,杠杆越省力。

6.师提问:在模拟测试中,你们是否成功地将重物撬动到了指定地点?杠杆在撬动中有什么作用?

7.师追问:在测试过程中,你们做了哪些尝试,有什么发现?

8:师小结:科学家通过大量的实验总结出了杠杆的三条作用规律:

(1)用力点到支点的距离>阻力点到支点的距离,杠杆省力。

(2)用力点到支点的距离<阻力点到支点的距离,杠杆费力。

(3)用力点到支点的距离=阻力点到支点的距离,杠杆既不省力也不费力。

七、拓展:

1.提问:当工人用撬棍撬起水泥板时,撬棍属于什么杠杆?为什么?

2.拓展:出示图片它们分别属于什么杠杆呢?你们是如何判断的?

八、全课小结

你有什么发现和收获吗?

九、板书设计

不简单的杠杆

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来