3.2.1 气压带风带的形成(教案)

文档属性

| 名称 | 3.2.1 气压带风带的形成(教案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 160.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 气压带风带第一课时:气压带风带的形成

学科 高中地理

教材 地理选择性必修第一册 (人教版)

教学目标及教学重点、难点

教学目标:1. 运用示意图、说明气压带的形成。2. 运用示意图、说明风带的形成。教学重难点: 理解气压带风带的形成

教学过程

教学环节 主要教学活动 设置意图

导入新课 【展示】 哥伦布发现新大陆之后,“马纬度”的故事。 【提问】 为什么南、北纬 30°附近的海面上经常无风 通过故事引出问题 情景,引发学生思考

1、大气环流 概念及作 用 1、大气环流概念及作用1.1 概念: 全球性有规律的大气运动,通常称为大气 环流。1.2 作用: 把热量和水气从一个地区输送到另一个地 区,从而使高低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和 水汽得到交换。 理清概念, 有助于 教学开展。

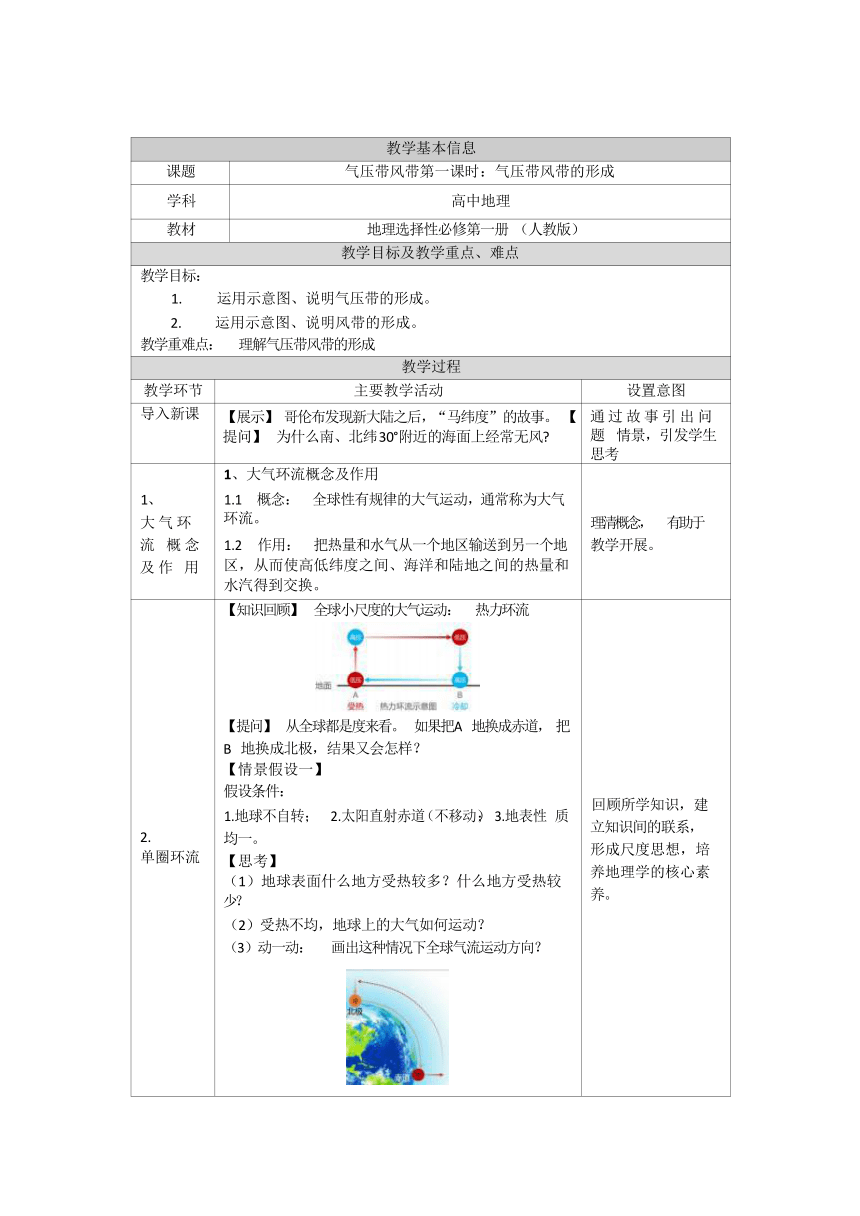

2.单圈环流 【知识回顾】 全球小尺度的大气运动: 热力环流【提问】 从全球都是度来看。 如果把 A 地换成赤道, 把 B 地换成北极,结果又会怎样?【情景假设一】假设条件:1.地球不自转; 2.太阳直射赤道(不移动); 3.地表性 质均一。【思考】 (1)地球表面什么地方受热较多?什么地方受热较 少?(2)受热不均,地球上的大气如何运动?(3)动一动: 画出这种情况下全球气流运动方向? 回顾所学知识,建 立知识间的联系, 形成尺度思想,培 养地理学的核心素 养。

【教师总结】单圈环流的影响因素为: 高低纬度的受 热不均

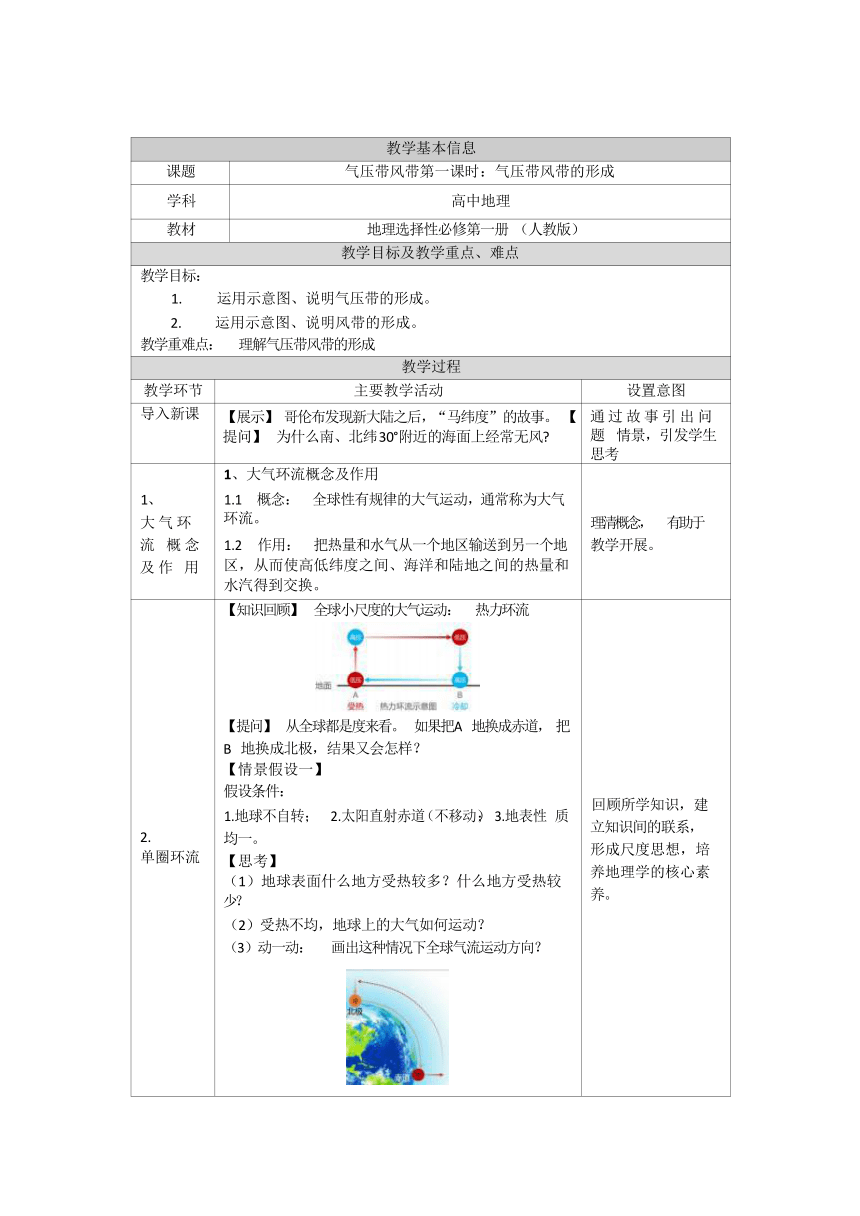

【情景假设一】假设条件:1.地球不自转; 2. 太阳直射赤道(不移动); 3.地表性质均一。【思考】(1)由于地转偏向力的影响,会导致空气在运动过程中 如何变化? 情景假设, 基于三 个假设条件,由浅 入深,便于学生理 解三圈环流的形 成。

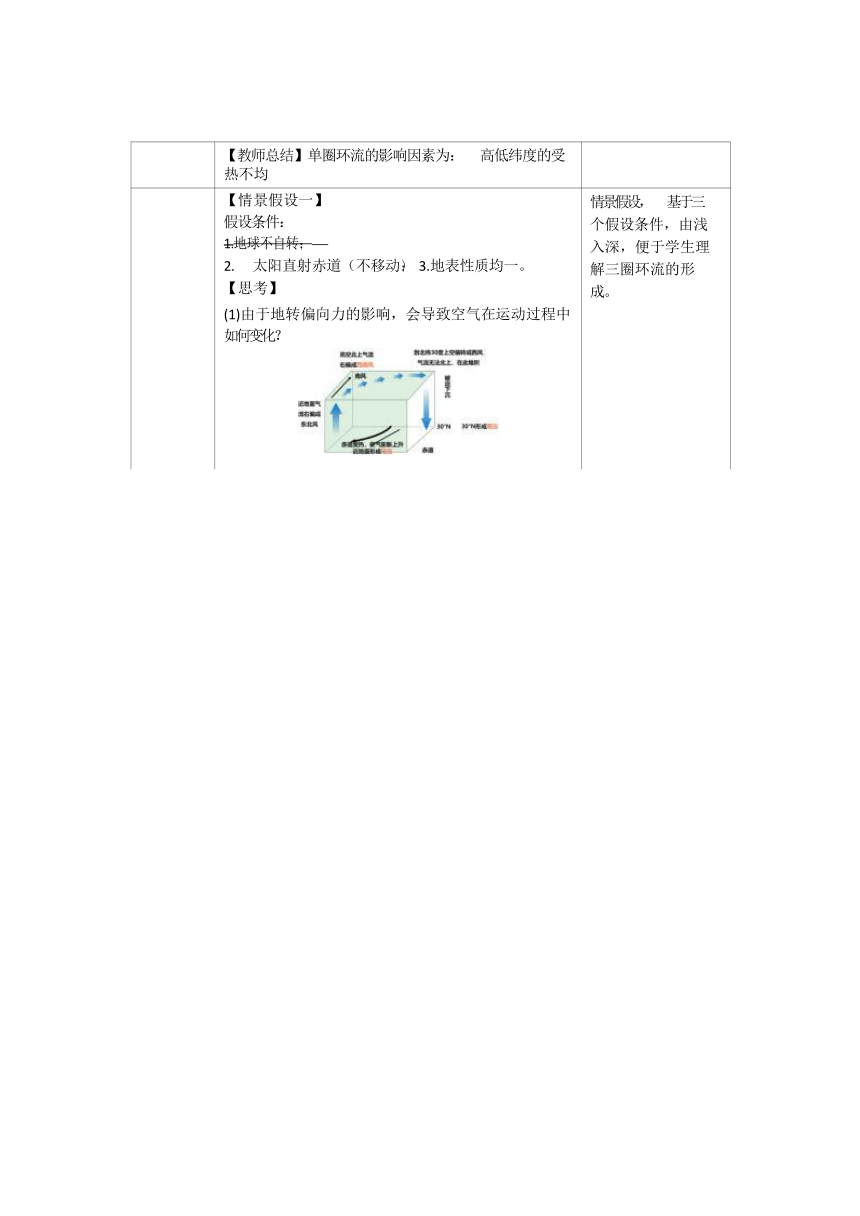

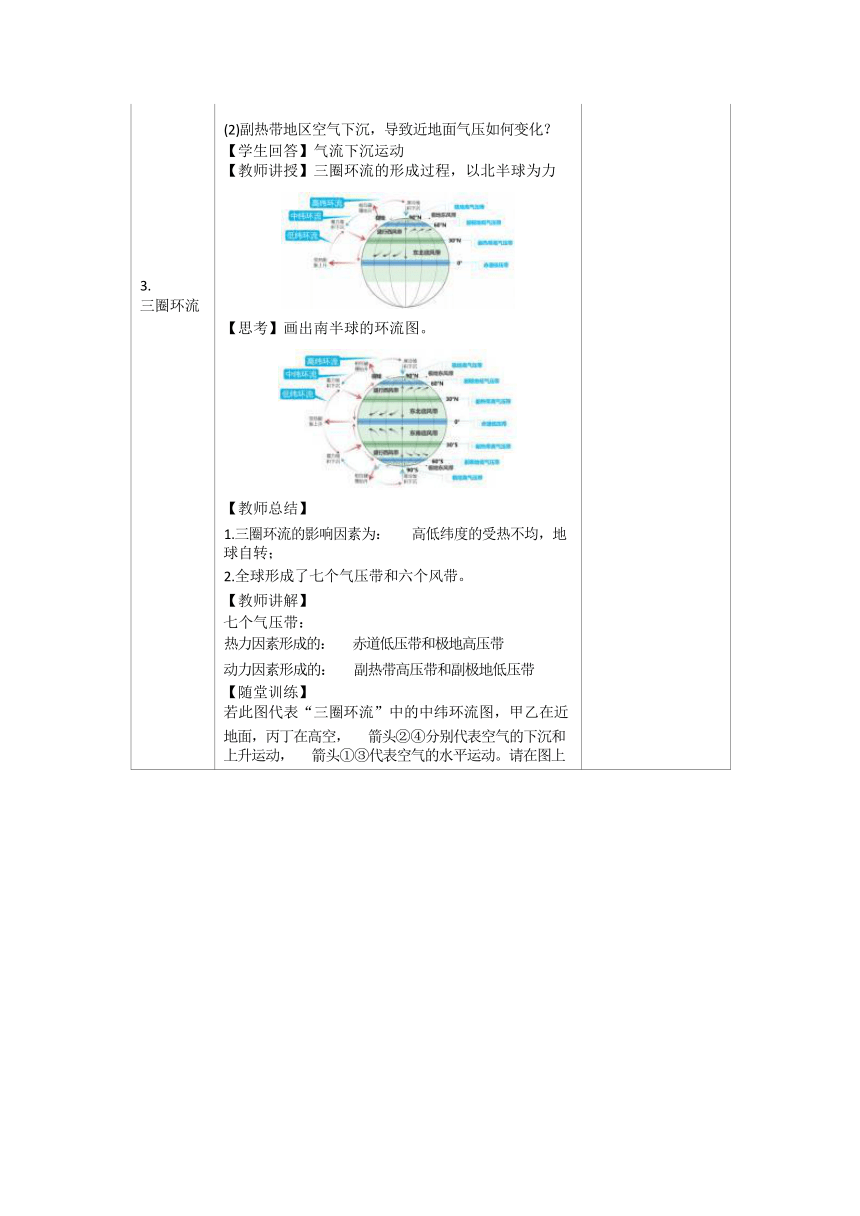

3.三圈环流 (2)副热带地区空气下沉,导致近地面气压如何变化? 【学生回答】气流下沉运动【教师讲授】三圈环流的形成过程,以北半球为力【思考】画出南半球的环流图。【教师总结】1.三圈环流的影响因素为: 高低纬度的受热不均,地 球自转;2.全球形成了七个气压带和六个风带。【教师讲解】七个气压带:热力因素形成的: 赤道低压带和极地高压带动力因素形成的: 副热带高压带和副极地低压带 【随堂训练】若此图代表“三圈环流”中的中纬环流图,甲乙在近地面,丙丁在高空, 箭头②④分别代表空气的下沉和 上升运动, 箭头①③代表空气的水平运动。请在图上

适当位置, 标注出近地面气压带和风带的名称。【教师讲解】三圈环流,气压带和风带的特点1、气流运动的方向低压带:气流上升高压带: 气流下沉风带: 北撇南捺2 、气压带、风带性质(温度与湿度)1) 高气压带空气下沉, 水汽受热难以凝结,气候比 较干燥。2) 低气压带空气上升, 水汽冷却容易凝结,气候比 较湿润。3) 风从高纬吹向低纬, 水汽受热难以凝结,气候比 较干燥。4) 风从低纬吹向高纬, 水汽冷却容易凝结,气候比较湿润。归纳为:【随堂训练】读“地球上的气压带和风带示意图”,完成 1~2 题。 1.图中气压带甲的成因是( B ) 归纳气压带和风带 的特点,为气压带 和风带对气候的影 响奠定基础。

随堂练习, 活学活 用,检测学生课堂 学习的效果。

A.海陆热力差异B.气流堆积下沉C.气流受热上升D.气流受冷下沉2.关于气压带的叙述,正确的是( C )A.地球上共有 4 个低压带, 3 个高压带B.高压带都是由热力原因形成的C.低压带控制下的地区都是地球上的多雨地带 D.由极地高压带吹出来的风是偏北风【思考】在三圈环流基础上, 如果太阳直射点在南北 回归线之间移动,此时全球气压带风带又会发生什么 变化?

4、全球气压 带风带的 季节性移 动 【情景假设一】假设条件:1.地球不自转; 2. 太阳直射赤道(不移动); 3.地表性质均一。【教师讲解】展示气压带风带随太阳直射点移动的动图。由于太阳直射点的南北移动, 气压带和风带在一年内 作周期性的季节移动。在北半球, 与二分日相比,气压带和风带的位置大致 是: 夏季偏北,冬季偏南影响因素: 高低纬度的受热不均、地球自转、太阳直 射点南北移动补充各气压带和风带的纬度范围,便于学生学习气压 带和风带移动对气候类型的影响。【回答导入的问题】 为什么南、北纬 30°附近的海面 上经常无风 副热带高压带,盛行下沉气流,空气作 垂直运动, 而风的形成是空气作水平运动。【随堂训练】如图为“三圈环流局部示意图”,图中箭头表示气流 运动方向。读图,回答 3~4 题。3.图中③地( D )A.位于 60°N 附近C.多为晴朗的天气4.若全球气压带、风带位置北移, 则( D )A.太阳直射南半球 B.①地受低压控制C.②地受信风控制 D.正值北半球夏季 利用动图, 直观教 学,将抽象的知识 具象化,便于学生 理解。

课堂小结 【师生总结】 总结今天所学知识 梳理重点知识 构建知识结构为第二课时的学习 奠定基础。

B.盛行下沉气流 D.降水多锋面雨

课题 气压带风带第一课时:气压带风带的形成

学科 高中地理

教材 地理选择性必修第一册 (人教版)

教学目标及教学重点、难点

教学目标:1. 运用示意图、说明气压带的形成。2. 运用示意图、说明风带的形成。教学重难点: 理解气压带风带的形成

教学过程

教学环节 主要教学活动 设置意图

导入新课 【展示】 哥伦布发现新大陆之后,“马纬度”的故事。 【提问】 为什么南、北纬 30°附近的海面上经常无风 通过故事引出问题 情景,引发学生思考

1、大气环流 概念及作 用 1、大气环流概念及作用1.1 概念: 全球性有规律的大气运动,通常称为大气 环流。1.2 作用: 把热量和水气从一个地区输送到另一个地 区,从而使高低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和 水汽得到交换。 理清概念, 有助于 教学开展。

2.单圈环流 【知识回顾】 全球小尺度的大气运动: 热力环流【提问】 从全球都是度来看。 如果把 A 地换成赤道, 把 B 地换成北极,结果又会怎样?【情景假设一】假设条件:1.地球不自转; 2.太阳直射赤道(不移动); 3.地表性 质均一。【思考】 (1)地球表面什么地方受热较多?什么地方受热较 少?(2)受热不均,地球上的大气如何运动?(3)动一动: 画出这种情况下全球气流运动方向? 回顾所学知识,建 立知识间的联系, 形成尺度思想,培 养地理学的核心素 养。

【教师总结】单圈环流的影响因素为: 高低纬度的受 热不均

【情景假设一】假设条件:1.地球不自转; 2. 太阳直射赤道(不移动); 3.地表性质均一。【思考】(1)由于地转偏向力的影响,会导致空气在运动过程中 如何变化? 情景假设, 基于三 个假设条件,由浅 入深,便于学生理 解三圈环流的形 成。

3.三圈环流 (2)副热带地区空气下沉,导致近地面气压如何变化? 【学生回答】气流下沉运动【教师讲授】三圈环流的形成过程,以北半球为力【思考】画出南半球的环流图。【教师总结】1.三圈环流的影响因素为: 高低纬度的受热不均,地 球自转;2.全球形成了七个气压带和六个风带。【教师讲解】七个气压带:热力因素形成的: 赤道低压带和极地高压带动力因素形成的: 副热带高压带和副极地低压带 【随堂训练】若此图代表“三圈环流”中的中纬环流图,甲乙在近地面,丙丁在高空, 箭头②④分别代表空气的下沉和 上升运动, 箭头①③代表空气的水平运动。请在图上

适当位置, 标注出近地面气压带和风带的名称。【教师讲解】三圈环流,气压带和风带的特点1、气流运动的方向低压带:气流上升高压带: 气流下沉风带: 北撇南捺2 、气压带、风带性质(温度与湿度)1) 高气压带空气下沉, 水汽受热难以凝结,气候比 较干燥。2) 低气压带空气上升, 水汽冷却容易凝结,气候比 较湿润。3) 风从高纬吹向低纬, 水汽受热难以凝结,气候比 较干燥。4) 风从低纬吹向高纬, 水汽冷却容易凝结,气候比较湿润。归纳为:【随堂训练】读“地球上的气压带和风带示意图”,完成 1~2 题。 1.图中气压带甲的成因是( B ) 归纳气压带和风带 的特点,为气压带 和风带对气候的影 响奠定基础。

随堂练习, 活学活 用,检测学生课堂 学习的效果。

A.海陆热力差异B.气流堆积下沉C.气流受热上升D.气流受冷下沉2.关于气压带的叙述,正确的是( C )A.地球上共有 4 个低压带, 3 个高压带B.高压带都是由热力原因形成的C.低压带控制下的地区都是地球上的多雨地带 D.由极地高压带吹出来的风是偏北风【思考】在三圈环流基础上, 如果太阳直射点在南北 回归线之间移动,此时全球气压带风带又会发生什么 变化?

4、全球气压 带风带的 季节性移 动 【情景假设一】假设条件:1.地球不自转; 2. 太阳直射赤道(不移动); 3.地表性质均一。【教师讲解】展示气压带风带随太阳直射点移动的动图。由于太阳直射点的南北移动, 气压带和风带在一年内 作周期性的季节移动。在北半球, 与二分日相比,气压带和风带的位置大致 是: 夏季偏北,冬季偏南影响因素: 高低纬度的受热不均、地球自转、太阳直 射点南北移动补充各气压带和风带的纬度范围,便于学生学习气压 带和风带移动对气候类型的影响。【回答导入的问题】 为什么南、北纬 30°附近的海面 上经常无风 副热带高压带,盛行下沉气流,空气作 垂直运动, 而风的形成是空气作水平运动。【随堂训练】如图为“三圈环流局部示意图”,图中箭头表示气流 运动方向。读图,回答 3~4 题。3.图中③地( D )A.位于 60°N 附近C.多为晴朗的天气4.若全球气压带、风带位置北移, 则( D )A.太阳直射南半球 B.①地受低压控制C.②地受信风控制 D.正值北半球夏季 利用动图, 直观教 学,将抽象的知识 具象化,便于学生 理解。

课堂小结 【师生总结】 总结今天所学知识 梳理重点知识 构建知识结构为第二课时的学习 奠定基础。

B.盛行下沉气流 D.降水多锋面雨

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪