24《诗词曲五首》课件(共102张PPT)

文档属性

| 名称 | 24《诗词曲五首》课件(共102张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 09:14:14 | ||

图片预览

文档简介

(共102张PPT)

十五从军征

(汉)《乐府诗集》

《乐府诗集》是一本书,现存汉乐府民歌40余篇,多为东汉时期作品,汉乐府民歌大多是叙事诗,这些诗真实地表达了人民的喜怒哀乐。有的反映了劳动人民的穷困生活;有的揭露了战争给人民带来的痛苦;有的表现了反对封建婚姻、追求美好爱情的愿望;有的揭露了贵族的腐朽生活和社会的黑暗。

《孔雀东南飞》与《木兰诗》合称“乐府双璧”。

乐府诗集

在汉朝,男子23岁起正式服兵役,直到56岁止。如遇战争,还要做好随时从军的准备,兵役时间可能会更长。这位老兵身处汉武帝时期,汉武帝是一个野心勃勃、好大喜功的人,年年对匈奴发起战争,于是,文中的主人公就“十五从军征,八十始得归”。

背景介绍

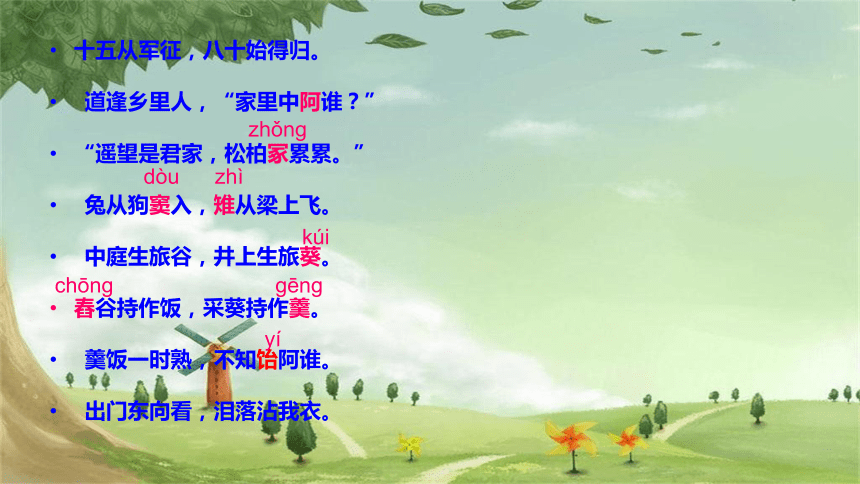

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人,“家里中阿谁?”

“遥望是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

zhǒng

dòu

zhì

kúi

gēng

yí

chōng

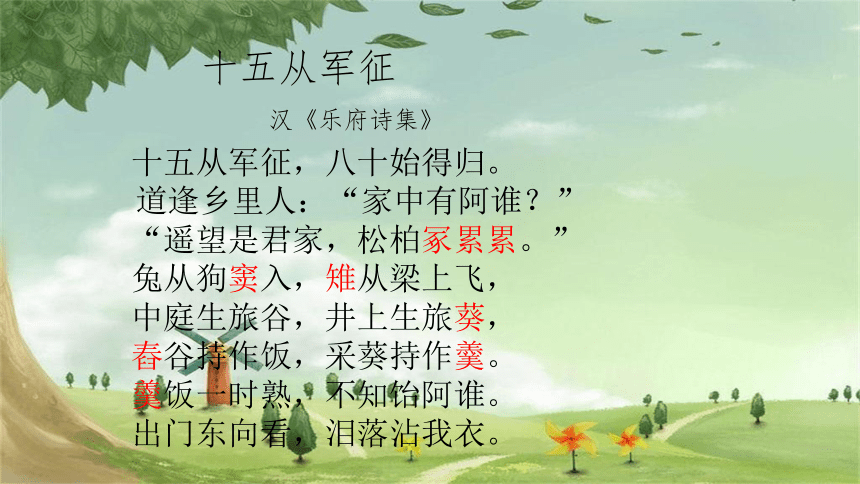

十五从军征

汉《乐府诗集》

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”

“遥望是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞,

中庭生旅谷,井上生旅葵,

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

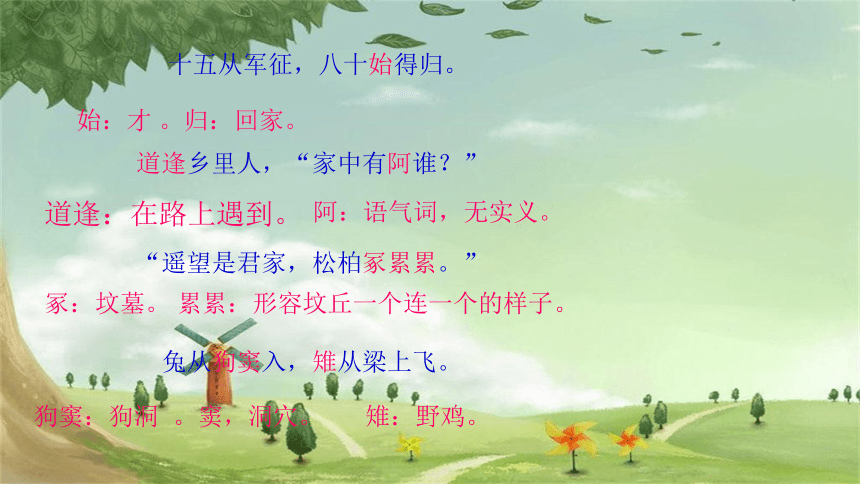

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人,“家中有阿谁?”

“遥望是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

始:才 。归:回家。

道逢:在路上遇到。

阿:语气词,无实义。

冢:坟墓。 累累:形容坟丘一个连一个的样子。

狗窦:狗洞 。窦,洞穴。 雉:野鸡。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

中庭:庭院中间。旅谷:旅,野生。旅谷,野生的谷子。

舂:放在石臼里把谷物的皮捣掉。

持:拿着。 作:当作。

沾:洒落。

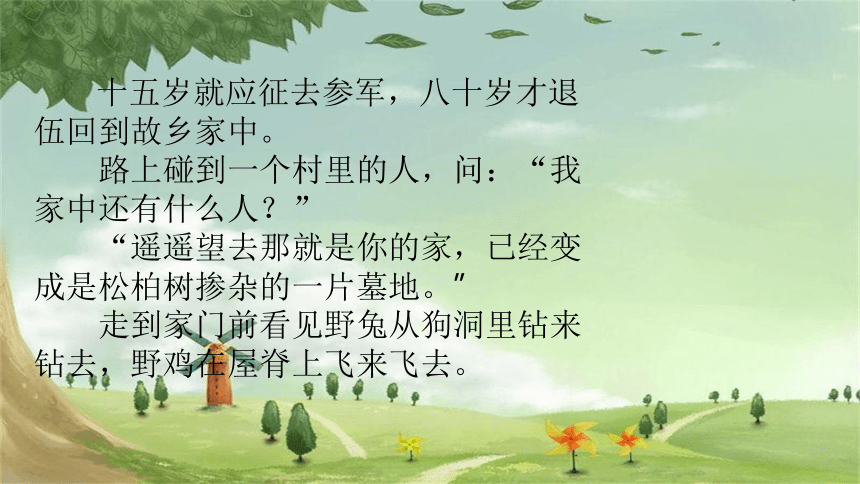

十五岁就应征去参军,八十岁才退伍回到故乡家中。

路上碰到一个村里的人,问:“我家中还有什么人?”

“遥遥望去那就是你的家,已经变成是松柏树掺杂的一片墓地。”

走到家门前看见野兔从狗洞里钻来钻去,野鸡在屋脊上飞来飞去。

院子里杂草丛生,长着野生的谷子,野生的葵菜环绕着井台。

采集野谷舂米来做饭,摘下葵叶煮汤算是菜。

汤和饭一会儿都做好了,却不知应该送给谁一起分享。

手执拐杖走出大门向着东方张望,老泪纵横洒落在征衣上 。

理解句子“十五从军征,八十始得归”。

这句话极言从军之久,用两个数字概括了老兵悲苦的一生。“八十”与“十五”相对照,突出其“从军征”时间之久;“始得归”与“从军征”相呼应,则表明他中途一直未能回来。 这也就极其自然地引出下文——老兵在归乡途中与乡里人的对话。

“征”字表明主人公离乡、现在才回乡的原因----连年战争,被征入伍。

十五从军征,

八十始得归。

老兵回到家乡,他听到了什么,看到了什么,又做了什么?画出诗句并作批注。

听到:

“遥望是君家,

松柏冢累累。”

(遥遥望去那就是你的家,已经变成是松柏树掺杂的一片墓地)

远看

主人公的思想脉络由六十五年的征战生活进入邈邈旷野、漫漫古道,对亲人和家园的现状由茫然无际的想象到急切地、盼知又怕知地询问。

乡邻不忍直接戳痛老翁,婉转地用象征死亡的松柏和坟茔回答他,这是以哀景写哀情的铺陈写法。

看到:

兔从狗窦入,

雉从梁上飞,

中庭生旅谷,

井上生旅葵。

近看

这两句是近看,承接上文加以描绘。 “兔”与“雉”(野鸡),均是动物,一在“狗窦”(下方),一在“梁上”(上方);“旅谷”“旅葵”,均是未经种植而自生自长的植物,一在“中庭”(庭院中),一在“井上”(井台上)。由远望到近看,写出一派凄凉破败的景象。家中空无一人,老人举目无亲,其凄楚、悲哀心情可以想象。

做的:

舂谷持作饭,

采葵持作羹。

羮饭一时熟,

不知饴阿谁。

“不知饴阿谁”一句,进一步突出极端老翁孤独凄凉的处境和心情。令人对不合理的兵役制度产生极度痛恨之情。

“不知饴阿谁”一句,进一步突出老翁孤独凄凉的处境和心情。令人对不合理的兵役制度产生极度痛恨之情。

出门东向看,

泪落沾我衣。

动作、神态描写,进一步抒发老兵心中的悲哀。突出老兵 “出门东向看” 与 “泪落沾我衣” 这一细节,将举目无亲、孤身一人的老兵形象刻画得栩栩如生,将其悲痛欲绝的茫然之情抒发得淋漓尽致 。

老兵的遭遇仅仅是他一个人吗 一个家庭吗?是什么造成了老百姓们悲惨的生活呢?

(封建社会不合理的兵役制度、连年的战争)

畅所欲言:

全诗由远而近叙事,

大体脉络如下:

经历:得归→归途→返家→出门

情感:迫切→ 希望破灭→彻底绝望→ 茫然

行为:归→ 问 → 做饭 → 看,泪落

主旨:

这首诗中描绘了一位少年从军数十年后返回故里时,看到家破人亡的情景。反映了当时老百姓共同的命运,以及当时整个社会现实的动乱和黑暗,揭露了封建兵役制度对劳动人民的残酷奴役和迫害。

远望:

近看

狗窦:

梁上:

中庭:

井上:

十五从军征,八十始得归

兔入

雉飞

生旅谷

生旅葵

舂谷、作饭、采葵、作羹

泪沾我衣

兵役给人民带来的沉重灾难

十五从军征

从军之久:

回乡所见:

行动:

回乡心情:

1.语言描写,通过过路人说出的哀景来写出哀情;

2.环境描写,写出了家中的荒凉景像;

3.动作、神态描写,写出老兵举目无亲孤身一人而又悲痛欲绝的茫然之情。

本诗的描写手法及其作用:

全诗运用白描手法绘景写人,层次分明,语言质朴,且以哀景写哀情,情真意切,颇具特色,也颇能体现汉乐府即景抒情的艺术特点。

写作特点

一:注音:

葵、羹、贻、柏、冢累累、 舂、窦

二、填空:

(1)《十五从军征》 选自———朝———— ,是一首————诗,诗中描绘了——————————的情景, 揭露了————————。

(2)诗中表现老人从征历时之久的诗是————,————。

(3)描写久经征战的士兵归来时家中凄凉景象的句子是———— ,————,————,———— 。

(4)暗示老人孤苦伶仃,无依无靠的诗句是 ————,————。

(5)表现老兵极度伤心的诗句是————,————。

当堂检测

白雪歌送武判官归京

唐 岑参

学习目标

1.体味诗的意境,感悟诗人情怀。

2.理解作者寓情于景、情景交融的写法。

3.送别诗的比较阅读。

名:岑参(cén shēn)

时:唐代

地:江陵(今湖北省江陵县)

评:边塞诗人

作:《岑嘉州集》,诗气势豪放,色彩鲜明,风格多样,与高适齐名,并称“高岑”。

文学常识积累

常识积累

解题:

唐玄宗天宝十三年( 754 ),岑参再度出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官。同任判官的武某归京, 岑参便写下了这首咏雪送别之作。“白雪歌”即“白雪之歌”,“送武判官归京”点明本诗是一首雪中送别诗。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

zhé

sàn

qīn

zhuó

pí

pá

qiāng

qiú

chè

听读诗文注意读音、语调、停顿

折(zhé) 散(sàn)

薄( bó ) 裘(qiú )

衾(qīn ) 置(zhì )

掣(chè ) 瀚(hàn )

阑 (lán ) 琵琶(pí pá)

羌(qiāng ) 凝(níng )

齐读课文读准字音、语调、停顿

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

呼呼的北风卷地而来,连白草也被刮倒了。塞北的天空,才八月就已雪花纷飞。

好像是一夜之间春风突然吹来,千树万树的梨花同时盛开。

雪花飘进珠帘沾湿了帐幕,穿着狐皮大衣不觉得暖和,织锦的被子也显得太单薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

将军、都护的角弓冻得无法拉开,他们的铁甲战衣也寒冷得无法披戴。

辽阔的边塞地区覆盖着厚厚的冰层,万里长空阴云暗淡,好像凝固了似的一动不动。

军中主帅在营幕里设置酒席欢送回京的客人,伴奏助兴的有胡琴、琵琶和羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风擎红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

傍晚送客出辕门,又见大雪纷飞,被冻僵的红旗,就是强劲的北风也无法让它招展。

在轮台的东门,我送您踏上归途,分手时大雪已掩没了天山上的道路。

山路曲折,山峰环绕,渐渐看不到您的身影,雪地上只留下您马儿走过的脚印。

从诗的题目来看,此诗的内容由两部分组成:一部分写雪景,一部分写雪中送别。试用将此诗分成两部分,并用简洁的语句概括每部分的内容。

想一想

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

咏雪——瀚海雪景图

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

送别——风雪送客图

合作交流

1.《白雪歌送武判官归京》咏雪部分描绘了怎样的画面?用自己的语言描述出来。

2.《白雪歌送武判官归京》中诗人写出了对友人怎样的情感?哪些语句表现了这种情感?是怎样表现出来的?

3. 既然是送别,为什么要咏雪?二者有什么联系?

4. 赏识诗句:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

1.《白雪歌送武判官归京》咏雪部分描绘了怎样的画面?用自己的语言描述出来。

北风席卷着大地,把强韧的白草都折断了,塞北的天空,农历八月就飞起了雪花。就像是忽然刮了一夜春风,使千树万树开满了梨花。大风把雪吹进了珠帘里,沾湿了罗幕,就连狐裘、锦衾等御寒品也挡不住严寒。将军的角弓被冻得拉都拉不开,都护的铁衣冰冷得难以着身。沙漠结冰百丈纵横,万里长空凝聚着惨淡愁云。

2.《白雪歌送武判官归京》中诗人写出了对友人怎样的情感?哪些语句表现了这种情感?是怎样表现出来的?

依依惜别和无限惆怅之情。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。(设宴演奏饯别方式)

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。(边塞奇寒背景)

轮台东门送君去,去时雪满天山路。(送程之远,路之难行担忧)

山回路转不见君,雪上空留马行处。(目送归去之依恋)

3、既然是送别,为什么要咏雪?二者有什么联系?

借景抒情,情景交融。为送别设置背景,渲染气氛;在边地奇异雄伟的风光,在大风雪的背景下,送别带上了雄浑悲壮的色彩。

4、赏识诗句:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

(1)精妙的用词。“忽”显示塞外气候变换的奇特和作者看到奇丽雪景的惊喜之情。

(2)新奇的比喻。以梨花喻雪,不仅写出了雪的皎洁,仿佛也闻到阵阵花香,将肃杀的冬雪当作春光来欣赏,给人以欣喜和暖意。

(3)春意盎然的意境和昂扬乐光的精神。只有乐观和热爱生活的人,才能表现出这种化苦为乐,积极向上的乐观情怀。

悟情

这首诗以 为线索,生动地描绘了唐代西北边塞 奇丽风光,抒发了诗人因朋友返京而产生的 之情。

雪

冰天雪地

依依惜别和无限惆怅

练习巩固

1.这首诗作者 , 代诗人,他和 并举,同为 诗派的代表诗人

2.请写出诗中咏雪的千古名句。

——————————————————

3.哪两句诗表现了雪天苦寒的生活情景

———————————————————

4.哪两句诗又表现了边塞冰天雪地、阴云重重的景象

——————————————————————

忽如一夜春风来, 千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

岑参

唐

高适

边塞

练习巩固

5.诗人在这首诗中,抒发了许多真情实感,然

而诗人在送友人归京时又产生了怎样的情感

————————————————————

6.诗人将雪中送别写得独具特色,从哪些诗句中能够看出

————————————————————

因朋友返京而产生的无限惆怅之情。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

品诗

话题:雪与情

品诗

活动一:品雪

选择你喜欢的关于雪的一个词和一个句子进行赏析,并说说你的理由。

品诗

“长安柳枝春欲来,

洛阳梨花在前开。”

“梁园二月梨花飞,

却似梁王雪下时。”

“梨花千树雪,

柳叶万条烟。”

品诗

活动二:绘雪

请选择一个自己喜欢的画面,试着用散文化的语言描述出来,选一句或者两句都可以。

示例:北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

茫茫的边塞,强劲的北风呼啸而来,飞沙走石,白草被拦腰折断,在狂风吹卷之下,不停地打着滚儿……

悟情

唐代天宝年 间,李唐王朝与西北少数民族边境战事不断,许多文人也纷纷投入军人幕府,寻求个人发展,岑参是就是其中之一。

他怀着建功立业的志向,两度出塞,度过了六年艰苦的军旅生涯,对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会,《白雪歌送武判官归京》就是他第二次出塞充任安西北庭节度判官,在轮台幕府中送友人回京时所作。

小结

如何品诗、悟情

1、注意题目。

2、品味关键词、句,注意修辞。

3、关注背景资料。

4、运用联想和想象体会意、境。

用诗

引用:假如记忆可以移植,我要移植杜甫的记忆。有了他的记忆,我会感受他的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山”的伟大之心;也会体味他的“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈胸襟,品味他的“星垂平野阔,月涌大江流”,欣赏他的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。

化用:“前不见青山,后不见绿水,念天地之污染,独怆然而涕下。”(仿《登幽州台歌》)

背一背全文

据下面提供的诗句译文,请你写出相应的原句。

1、一夜之间,所有树枝上挂满了雪,就像春天里千万朵绽放的梨花。

2、雪花透过珠帘,沾湿了罗幕,穿上狐裘衣服也不觉得暖和,丝绸锦缎做的被子都让人觉得有些单薄了。

3、将士们都冻得拉不开弓弩,盔甲也很难穿在身上。

4、在大沙漠上纵横交错着百丈厚的坚冰,愁云暗淡无光,在万里长空凝聚着。

5、傍晚在辕门外,纷纷大雪飘落,红旗被冰雪冻硬,强劲的北风也不能让它飘动。

6、山岭迂回,道路曲折,看不见您的身影,雪地上只留下马蹄印。

南乡子

登京口北固亭有怀

辛弃疾

北固山图

北固山在镇江市区北面长江边上, 山壁陡峭,形势险固,南朝梁武帝曾题书“天下第一江山”盛赞。雄居山巅的甘露寺,有许多有关三国时代吴国的传说和遗迹 。

辛弃疾 字幼安,号“稼轩居士,南宋爱国词人、军事家和政治家。 思想内容︰抒写恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋统治者屈辱投降的不满。风格 ︰ 豪放 热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为“苏辛”。作品有《稼轩长短句》。

书法作品欣赏

①南乡子:词牌名。京口:今江苏镇江市。北固亭在镇江东北固山上,西临长江。

②神州:中原地区。

③兴亡:指国家兴衰,朝代更替。

④悠悠:长远悠久。

⑤兜鍪:即头盔,此处借指士兵。鍪,音móu。万兜鍪:千军万马。

⑥休:停止。

⑦坐断:占据、割据。

⑧曹刘:指曹操与刘备。

⑨生子当如孙仲谋:曹操率大军南下,见孙权的军队威武雄壮,感叹道:“生子当如孙仲谋!”仲谋,孙权的字。

何处望神州?满眼风光北固楼。

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。然而,却沦陷金人 之手。

千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。

上片

问江山

问兴亡

壮丽河山,风景不再,山河变色

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去

纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋!

生子当如孙仲谋,刘景升儿子若豚犬耳!”

当年孙权在青年时代,做了三军的统帅,他能独霸东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

曹操

孙权

下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。

这首词时空纵横开阖,气势宏大,融典故入词,借古讽今, 寄情委婉深沉,达到很高的艺术境界。

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾

过零丁洋

1.反复朗诵诗歌,领略诗人深沉的爱国情怀。

2.深入理解名句,培养品味语言鉴赏诗歌的能力。

3.加强合作学习,养成自主、探究、交流的良好习惯。

学习目标

?

走近作者

文天祥,宋理宗宝佑四年(1256)考取进士第一名。历任湖南提刑,知赣州。恭帝德佑元年(1275)元兵渡江,文天祥起兵勤王。临安危急,奉命至元营议和,因坚决抗争被扣留,后冒险脱逃,拥立益王赵罡,至福建募集将士,进兵江西,恢复州县多处。后兵败被俘至元大都,终以不屈被害。封信国公。作品有《文山先生全集》。

背景资料

这是一首咏志诗。祥兴元年(1278)十二月,文天祥兵败被俘。第二年元月,元军出珠江口,进军南宋最后据点崖山,文天像被押解同行,过零丁洋时写了这首诗,决心以死殉国。后来元军统帅张弘范逼他招降宋军抗战将领张世杰等,文天祥严正拒绝,说:“我自救父母不得,乃教人背父母,可乎?”遂出此诗以明心志。张弘范见诗中辞意坚决,“但称‘好人!好诗!’竟不能逼。”

整体感知

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

回想我早年由科举入仕历尽苦辛,如今战火消歇已熬过了四个周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

国家危在旦夕恰如狂风中的柳絮,个人又哪堪言说似骤雨里的浮萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,零丁洋身陷元虏可叹我孤苦零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

人生自古以来有谁能够长生不死,我要留一片爱国的丹心映照汗青。

细读感悟

1.首联回顾了诗人怎样的经历?

写了个人和国家的两件大事:一是21岁读经书入仕途;二是在国家危急存亡关头,起兵勤王抗元。

2.颔联“风飘絮”“雨打萍”比喻什么?

“风飘絮”比喻国家命运惨淡,危在旦夕;“雨打萍”比喻自己家破人亡,孤苦伶仃。

3.颈联两个“惶恐”两个“零丁”各有什么含义“表达了作者怎样的思想感情?

前者各表地名,后者各表心绪。写出了形势的险恶和境况的危苦。

4.尾联表明了诗人怎样的气节?

表明诗人舍生取义,以死明志的决心。

感知诗歌主题

辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?

留取丹心照汗青。

首联

颔联

颈联

尾联

自己走上仕途,

国家危亡,勤政抗元。

国家分裂,命运艰辛,

形势险恶,境况危机

慷慨正义,舍生取义。直抒胸意。

个

人

国

家

抒发了作者以身殉国的浩然正气,充分体现他的民族气节。

比喻

双关

板书设计

叙 事

步入仕途

起兵抗元

国家危难

命运艰辛

形势险恶

境况危苦

抒 情

舍生取义

名垂青史

比喻

对偶

追忆抗元经历,表现忧国之痛和以死明志、为国捐躯的豪情壮志

课堂小结

通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。

山坡羊 · 潼关怀古

张养浩

兴,百姓苦;

亡,百姓苦。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,

宫阙万间都做了土。

峰峦如聚,

波涛如怒,

山河表里潼关路。

张养浩(1270--1329) 元散曲家。字希孟,号云庄,济南(今属山东)人。曾 任监察御史,以批评时政为权贵所忌,免官。后复官至礼部尚书,参议中书省事。辞职归隐,屡召不赴。天历二年关中大旱,出任陕西行台中丞,办理赈灾,以积劳病卒。其散曲多描写弃官后田园隐逸生活,对官场黑暗时流露不满。又能诗,有《云庄休居自适小乐府》《云庄类稿》。他的作品题材广泛,风格清逸而豪放。

这首小令是作者路过潼关时写的。

《元史·张养浩传》说:“天历二年,关中大旱,饥民相食,特拜(张养浩)为陕西行台中丞。……登车就道,遇饥者则赈之,死者则葬之。”并说他“到官四月,忧劳以死”。就他的作品和有关史料看,他对元朝的黑暗统治深感不满,对人民的疾苦相当关心。他在“关中大旱,饥民相食”之时写的这首《山坡羊》,尽管题为“怀古”,实际上重在“伤今”,其揭露、批判的锋芒,既指向历史上历朝累代的统治者,更指向当时的元朝统治者。

张养浩自幼才学过人,因评时政,得罪当权者被罢官,为避祸不得不隐姓埋名;后被召起,官至礼部尚书。50岁时辞官归隐于济南云庄,关中旱灾时被重新任命,赶赴陕西救赈灾民。多年的宦海沉浮,让他把功名富贵都参破,不再在意统治者对自己的评判;济南云庄的归隐生活,不仅让他欣赏礼赞自然的风光,更让他体察民生只艰辛;尊奉孟子民本之思想,让他深深懂得民生之重要;刚正不阿、仗义执言的性格,让他有勇气面对现实说出心中真实的想法。

元代百姓生活之苦被作家以怀古的形式表现出来。这种忧民之心使他“到官四月,倾囊以赈灾民,每抚膺痛哭,遂得病不起。”这是一个有良知的读书人真实的本性和真实的生活,也是当时社会所难得一见的。

山坡羊 潼关怀古

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

1.给这首曲划分层次,概括大意。

第一层,前三句,写潼关的雄伟气势。

第二层,中间四句,写作者途径潼关时的所见所感。

第三层,后两句,总写作者的感慨。

2.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?

“如聚”形容潼关在重重山峦的包围之中。

“如怒”形容黄河之水汹涌澎湃。

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

作者从东方走来,纵目四望,看到了潼关。

“峰峦如聚”

第一句写山,一个“聚”字,不仅写出“峰峦”的众多,而且赋予众多的峰峦以生命和意志,从而表现出它们向潼关聚集的动势。那许多峰峦,仿佛为了同一目的,从不同的方向奔来,拱卫潼关。

“波涛如怒”

第二句写河,一个“怒”字,不仅概括了黄河波翻浪涌、奔腾咆哮的气势,而且赋予它以生命和

感情。它为什么发“怒”呢?这就给读者打开了驰骋想象的广阔天地。

“山河表里潼关路”

总括山、河,归到“潼关”。一“路”字,表明诗人此时正行进在“潼关路”上,那“峰峦如聚”“波涛如怒”“山河表里”的景象,都是他亲眼看见的,因而都涂上了他的感彩。他在“潼关路”上行进,其目的地,就是用潼关作东方屏障的“西都”。因此,在看清了眼前的潼关形胜之后,自然要遥望“西都”了,“潼关路”三字,既收束上文,又为向“望西都”过渡架好了桥梁。

3.“望西都,意踌躇”描写了怎样的情景?

却是一片荒凉,顿生悲哀伤感之情。 写作者远望长安,往日辉煌的西都,如今都做了土。

望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

“望西都”

潼关内有高山,外有大河,形势险要,为兵家所必争,关系着在关中建都的那些封建王朝的兴亡。因此。当诗人在“潼关路”上“望西都”的时候,自然就想到历代的兴亡了。关中,曾经有西周、秦、西汉、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等10个王朝在那里建都,历时达千年之久。那些都城,可以统称“西都”。当他“望西都”之时,由于想到了那许多王朝的兴亡带给老百姓的苦难,心情很沉重……

4.怎样理解“宫阙万间都做了土”?

这是国家由盛到衰的真实写照。

“意踌躇”

踌躇,本指犹豫不决,徘徊不前。这里在前面加一“意”字,形象地表现了心潮起伏,思想上找不到出路的苦闷。“意踌躇”一顿,下面所写,就是“意踌躇”的原因和内容。

“伤心秦汉经行处”

上承“望西都”,下启“宫阙万间都做了土”。所谓“处”,指的正是“西都”。

“宫阙万间都做了土”

点出无限伤感的原因。 “宫阙万间都作了土”,便是这由盛到衰的过程的真实写照,是何等令人“伤心”啊!这一层看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景读者很容易想象。

5.为什么说“兴,百姓苦;亡,百姓苦”?请展开讨论。

一代王朝兴起,必大兴土木,建筑宫殿,劳民伤财的是百姓——苦;一代王朝灭亡,首当其冲,深受其害的还是百姓——苦。

“亡,百姓苦”

王朝灭亡之际战乱频繁,民不聊生。

“兴”,怎么也“百姓苦”呢?

王朝之“兴”必大兴土木,搜刮民脂民膏,百姓不堪其苦。像秦王朝兴起时,筑长城,开驰道,造官室,劳役繁重,百姓受尽了苦。“兴,百姓苦”一句,发人所未发,深刻而警策。兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”、“亡”受苦的都是百姓。

“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”

诗人从“望西都”所激起的情感波涛中理出了这样的思路,并循着这样的思路,倾吐出惊心动魄的诗句:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。 ”

“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”是全曲之眼,是全曲主题的开拓和深化。正因为最后两句就使得这首曲的境界大大高出同题材的其它作品。这首曲可贵之处在于它有深切的人文关怀,有对老百姓疾苦深切同情与关怀。

诗人一针见血地指出了封建统治阶级与劳动人民的根本对立,敢于为百姓的苦难大声疾呼,这是难能可贵的。

这首小令语言精练,形象鲜明且富有人民性,是整个元散曲中的优秀作品。

归纳总结

小令,以深邃的历史眼光揭示出一条颠扑不破的真理:「兴,百姓苦;亡,百姓苦。」即不管封建王朝如何更迭,在他们的争城夺地的战争中蒙受灾难的,还是那些无辜的老百姓。它像一支高烧的红烛,照亮了人们的眼睛,使之认识到象征封建政权的宫阙,它的兴建是无数老百姓的白骨垒起来的;它的倒塌也有无数老百姓的白骨做了它的殉葬品。表达了诗人对劳动人民深切的同情。

内 容 评 析

作业:

1.完成课后练习。

2.认真准备综合性学习——古诗苑漫步。

十五从军征

(汉)《乐府诗集》

《乐府诗集》是一本书,现存汉乐府民歌40余篇,多为东汉时期作品,汉乐府民歌大多是叙事诗,这些诗真实地表达了人民的喜怒哀乐。有的反映了劳动人民的穷困生活;有的揭露了战争给人民带来的痛苦;有的表现了反对封建婚姻、追求美好爱情的愿望;有的揭露了贵族的腐朽生活和社会的黑暗。

《孔雀东南飞》与《木兰诗》合称“乐府双璧”。

乐府诗集

在汉朝,男子23岁起正式服兵役,直到56岁止。如遇战争,还要做好随时从军的准备,兵役时间可能会更长。这位老兵身处汉武帝时期,汉武帝是一个野心勃勃、好大喜功的人,年年对匈奴发起战争,于是,文中的主人公就“十五从军征,八十始得归”。

背景介绍

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人,“家里中阿谁?”

“遥望是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

zhǒng

dòu

zhì

kúi

gēng

yí

chōng

十五从军征

汉《乐府诗集》

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”

“遥望是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞,

中庭生旅谷,井上生旅葵,

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人,“家中有阿谁?”

“遥望是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

始:才 。归:回家。

道逢:在路上遇到。

阿:语气词,无实义。

冢:坟墓。 累累:形容坟丘一个连一个的样子。

狗窦:狗洞 。窦,洞穴。 雉:野鸡。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

中庭:庭院中间。旅谷:旅,野生。旅谷,野生的谷子。

舂:放在石臼里把谷物的皮捣掉。

持:拿着。 作:当作。

沾:洒落。

十五岁就应征去参军,八十岁才退伍回到故乡家中。

路上碰到一个村里的人,问:“我家中还有什么人?”

“遥遥望去那就是你的家,已经变成是松柏树掺杂的一片墓地。”

走到家门前看见野兔从狗洞里钻来钻去,野鸡在屋脊上飞来飞去。

院子里杂草丛生,长着野生的谷子,野生的葵菜环绕着井台。

采集野谷舂米来做饭,摘下葵叶煮汤算是菜。

汤和饭一会儿都做好了,却不知应该送给谁一起分享。

手执拐杖走出大门向着东方张望,老泪纵横洒落在征衣上 。

理解句子“十五从军征,八十始得归”。

这句话极言从军之久,用两个数字概括了老兵悲苦的一生。“八十”与“十五”相对照,突出其“从军征”时间之久;“始得归”与“从军征”相呼应,则表明他中途一直未能回来。 这也就极其自然地引出下文——老兵在归乡途中与乡里人的对话。

“征”字表明主人公离乡、现在才回乡的原因----连年战争,被征入伍。

十五从军征,

八十始得归。

老兵回到家乡,他听到了什么,看到了什么,又做了什么?画出诗句并作批注。

听到:

“遥望是君家,

松柏冢累累。”

(遥遥望去那就是你的家,已经变成是松柏树掺杂的一片墓地)

远看

主人公的思想脉络由六十五年的征战生活进入邈邈旷野、漫漫古道,对亲人和家园的现状由茫然无际的想象到急切地、盼知又怕知地询问。

乡邻不忍直接戳痛老翁,婉转地用象征死亡的松柏和坟茔回答他,这是以哀景写哀情的铺陈写法。

看到:

兔从狗窦入,

雉从梁上飞,

中庭生旅谷,

井上生旅葵。

近看

这两句是近看,承接上文加以描绘。 “兔”与“雉”(野鸡),均是动物,一在“狗窦”(下方),一在“梁上”(上方);“旅谷”“旅葵”,均是未经种植而自生自长的植物,一在“中庭”(庭院中),一在“井上”(井台上)。由远望到近看,写出一派凄凉破败的景象。家中空无一人,老人举目无亲,其凄楚、悲哀心情可以想象。

做的:

舂谷持作饭,

采葵持作羹。

羮饭一时熟,

不知饴阿谁。

“不知饴阿谁”一句,进一步突出极端老翁孤独凄凉的处境和心情。令人对不合理的兵役制度产生极度痛恨之情。

“不知饴阿谁”一句,进一步突出老翁孤独凄凉的处境和心情。令人对不合理的兵役制度产生极度痛恨之情。

出门东向看,

泪落沾我衣。

动作、神态描写,进一步抒发老兵心中的悲哀。突出老兵 “出门东向看” 与 “泪落沾我衣” 这一细节,将举目无亲、孤身一人的老兵形象刻画得栩栩如生,将其悲痛欲绝的茫然之情抒发得淋漓尽致 。

老兵的遭遇仅仅是他一个人吗 一个家庭吗?是什么造成了老百姓们悲惨的生活呢?

(封建社会不合理的兵役制度、连年的战争)

畅所欲言:

全诗由远而近叙事,

大体脉络如下:

经历:得归→归途→返家→出门

情感:迫切→ 希望破灭→彻底绝望→ 茫然

行为:归→ 问 → 做饭 → 看,泪落

主旨:

这首诗中描绘了一位少年从军数十年后返回故里时,看到家破人亡的情景。反映了当时老百姓共同的命运,以及当时整个社会现实的动乱和黑暗,揭露了封建兵役制度对劳动人民的残酷奴役和迫害。

远望:

近看

狗窦:

梁上:

中庭:

井上:

十五从军征,八十始得归

兔入

雉飞

生旅谷

生旅葵

舂谷、作饭、采葵、作羹

泪沾我衣

兵役给人民带来的沉重灾难

十五从军征

从军之久:

回乡所见:

行动:

回乡心情:

1.语言描写,通过过路人说出的哀景来写出哀情;

2.环境描写,写出了家中的荒凉景像;

3.动作、神态描写,写出老兵举目无亲孤身一人而又悲痛欲绝的茫然之情。

本诗的描写手法及其作用:

全诗运用白描手法绘景写人,层次分明,语言质朴,且以哀景写哀情,情真意切,颇具特色,也颇能体现汉乐府即景抒情的艺术特点。

写作特点

一:注音:

葵、羹、贻、柏、冢累累、 舂、窦

二、填空:

(1)《十五从军征》 选自———朝———— ,是一首————诗,诗中描绘了——————————的情景, 揭露了————————。

(2)诗中表现老人从征历时之久的诗是————,————。

(3)描写久经征战的士兵归来时家中凄凉景象的句子是———— ,————,————,———— 。

(4)暗示老人孤苦伶仃,无依无靠的诗句是 ————,————。

(5)表现老兵极度伤心的诗句是————,————。

当堂检测

白雪歌送武判官归京

唐 岑参

学习目标

1.体味诗的意境,感悟诗人情怀。

2.理解作者寓情于景、情景交融的写法。

3.送别诗的比较阅读。

名:岑参(cén shēn)

时:唐代

地:江陵(今湖北省江陵县)

评:边塞诗人

作:《岑嘉州集》,诗气势豪放,色彩鲜明,风格多样,与高适齐名,并称“高岑”。

文学常识积累

常识积累

解题:

唐玄宗天宝十三年( 754 ),岑参再度出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官。同任判官的武某归京, 岑参便写下了这首咏雪送别之作。“白雪歌”即“白雪之歌”,“送武判官归京”点明本诗是一首雪中送别诗。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

zhé

sàn

qīn

zhuó

pí

pá

qiāng

qiú

chè

听读诗文注意读音、语调、停顿

折(zhé) 散(sàn)

薄( bó ) 裘(qiú )

衾(qīn ) 置(zhì )

掣(chè ) 瀚(hàn )

阑 (lán ) 琵琶(pí pá)

羌(qiāng ) 凝(níng )

齐读课文读准字音、语调、停顿

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

呼呼的北风卷地而来,连白草也被刮倒了。塞北的天空,才八月就已雪花纷飞。

好像是一夜之间春风突然吹来,千树万树的梨花同时盛开。

雪花飘进珠帘沾湿了帐幕,穿着狐皮大衣不觉得暖和,织锦的被子也显得太单薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

将军、都护的角弓冻得无法拉开,他们的铁甲战衣也寒冷得无法披戴。

辽阔的边塞地区覆盖着厚厚的冰层,万里长空阴云暗淡,好像凝固了似的一动不动。

军中主帅在营幕里设置酒席欢送回京的客人,伴奏助兴的有胡琴、琵琶和羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风擎红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

傍晚送客出辕门,又见大雪纷飞,被冻僵的红旗,就是强劲的北风也无法让它招展。

在轮台的东门,我送您踏上归途,分手时大雪已掩没了天山上的道路。

山路曲折,山峰环绕,渐渐看不到您的身影,雪地上只留下您马儿走过的脚印。

从诗的题目来看,此诗的内容由两部分组成:一部分写雪景,一部分写雪中送别。试用将此诗分成两部分,并用简洁的语句概括每部分的内容。

想一想

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

咏雪——瀚海雪景图

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

送别——风雪送客图

合作交流

1.《白雪歌送武判官归京》咏雪部分描绘了怎样的画面?用自己的语言描述出来。

2.《白雪歌送武判官归京》中诗人写出了对友人怎样的情感?哪些语句表现了这种情感?是怎样表现出来的?

3. 既然是送别,为什么要咏雪?二者有什么联系?

4. 赏识诗句:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

1.《白雪歌送武判官归京》咏雪部分描绘了怎样的画面?用自己的语言描述出来。

北风席卷着大地,把强韧的白草都折断了,塞北的天空,农历八月就飞起了雪花。就像是忽然刮了一夜春风,使千树万树开满了梨花。大风把雪吹进了珠帘里,沾湿了罗幕,就连狐裘、锦衾等御寒品也挡不住严寒。将军的角弓被冻得拉都拉不开,都护的铁衣冰冷得难以着身。沙漠结冰百丈纵横,万里长空凝聚着惨淡愁云。

2.《白雪歌送武判官归京》中诗人写出了对友人怎样的情感?哪些语句表现了这种情感?是怎样表现出来的?

依依惜别和无限惆怅之情。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。(设宴演奏饯别方式)

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。(边塞奇寒背景)

轮台东门送君去,去时雪满天山路。(送程之远,路之难行担忧)

山回路转不见君,雪上空留马行处。(目送归去之依恋)

3、既然是送别,为什么要咏雪?二者有什么联系?

借景抒情,情景交融。为送别设置背景,渲染气氛;在边地奇异雄伟的风光,在大风雪的背景下,送别带上了雄浑悲壮的色彩。

4、赏识诗句:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

(1)精妙的用词。“忽”显示塞外气候变换的奇特和作者看到奇丽雪景的惊喜之情。

(2)新奇的比喻。以梨花喻雪,不仅写出了雪的皎洁,仿佛也闻到阵阵花香,将肃杀的冬雪当作春光来欣赏,给人以欣喜和暖意。

(3)春意盎然的意境和昂扬乐光的精神。只有乐观和热爱生活的人,才能表现出这种化苦为乐,积极向上的乐观情怀。

悟情

这首诗以 为线索,生动地描绘了唐代西北边塞 奇丽风光,抒发了诗人因朋友返京而产生的 之情。

雪

冰天雪地

依依惜别和无限惆怅

练习巩固

1.这首诗作者 , 代诗人,他和 并举,同为 诗派的代表诗人

2.请写出诗中咏雪的千古名句。

——————————————————

3.哪两句诗表现了雪天苦寒的生活情景

———————————————————

4.哪两句诗又表现了边塞冰天雪地、阴云重重的景象

——————————————————————

忽如一夜春风来, 千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

岑参

唐

高适

边塞

练习巩固

5.诗人在这首诗中,抒发了许多真情实感,然

而诗人在送友人归京时又产生了怎样的情感

————————————————————

6.诗人将雪中送别写得独具特色,从哪些诗句中能够看出

————————————————————

因朋友返京而产生的无限惆怅之情。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

品诗

话题:雪与情

品诗

活动一:品雪

选择你喜欢的关于雪的一个词和一个句子进行赏析,并说说你的理由。

品诗

“长安柳枝春欲来,

洛阳梨花在前开。”

“梁园二月梨花飞,

却似梁王雪下时。”

“梨花千树雪,

柳叶万条烟。”

品诗

活动二:绘雪

请选择一个自己喜欢的画面,试着用散文化的语言描述出来,选一句或者两句都可以。

示例:北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

茫茫的边塞,强劲的北风呼啸而来,飞沙走石,白草被拦腰折断,在狂风吹卷之下,不停地打着滚儿……

悟情

唐代天宝年 间,李唐王朝与西北少数民族边境战事不断,许多文人也纷纷投入军人幕府,寻求个人发展,岑参是就是其中之一。

他怀着建功立业的志向,两度出塞,度过了六年艰苦的军旅生涯,对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会,《白雪歌送武判官归京》就是他第二次出塞充任安西北庭节度判官,在轮台幕府中送友人回京时所作。

小结

如何品诗、悟情

1、注意题目。

2、品味关键词、句,注意修辞。

3、关注背景资料。

4、运用联想和想象体会意、境。

用诗

引用:假如记忆可以移植,我要移植杜甫的记忆。有了他的记忆,我会感受他的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山”的伟大之心;也会体味他的“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈胸襟,品味他的“星垂平野阔,月涌大江流”,欣赏他的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。

化用:“前不见青山,后不见绿水,念天地之污染,独怆然而涕下。”(仿《登幽州台歌》)

背一背全文

据下面提供的诗句译文,请你写出相应的原句。

1、一夜之间,所有树枝上挂满了雪,就像春天里千万朵绽放的梨花。

2、雪花透过珠帘,沾湿了罗幕,穿上狐裘衣服也不觉得暖和,丝绸锦缎做的被子都让人觉得有些单薄了。

3、将士们都冻得拉不开弓弩,盔甲也很难穿在身上。

4、在大沙漠上纵横交错着百丈厚的坚冰,愁云暗淡无光,在万里长空凝聚着。

5、傍晚在辕门外,纷纷大雪飘落,红旗被冰雪冻硬,强劲的北风也不能让它飘动。

6、山岭迂回,道路曲折,看不见您的身影,雪地上只留下马蹄印。

南乡子

登京口北固亭有怀

辛弃疾

北固山图

北固山在镇江市区北面长江边上, 山壁陡峭,形势险固,南朝梁武帝曾题书“天下第一江山”盛赞。雄居山巅的甘露寺,有许多有关三国时代吴国的传说和遗迹 。

辛弃疾 字幼安,号“稼轩居士,南宋爱国词人、军事家和政治家。 思想内容︰抒写恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋统治者屈辱投降的不满。风格 ︰ 豪放 热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为“苏辛”。作品有《稼轩长短句》。

书法作品欣赏

①南乡子:词牌名。京口:今江苏镇江市。北固亭在镇江东北固山上,西临长江。

②神州:中原地区。

③兴亡:指国家兴衰,朝代更替。

④悠悠:长远悠久。

⑤兜鍪:即头盔,此处借指士兵。鍪,音móu。万兜鍪:千军万马。

⑥休:停止。

⑦坐断:占据、割据。

⑧曹刘:指曹操与刘备。

⑨生子当如孙仲谋:曹操率大军南下,见孙权的军队威武雄壮,感叹道:“生子当如孙仲谋!”仲谋,孙权的字。

何处望神州?满眼风光北固楼。

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。然而,却沦陷金人 之手。

千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。

上片

问江山

问兴亡

壮丽河山,风景不再,山河变色

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去

纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋!

生子当如孙仲谋,刘景升儿子若豚犬耳!”

当年孙权在青年时代,做了三军的统帅,他能独霸东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

曹操

孙权

下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。

这首词时空纵横开阖,气势宏大,融典故入词,借古讽今, 寄情委婉深沉,达到很高的艺术境界。

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾

过零丁洋

1.反复朗诵诗歌,领略诗人深沉的爱国情怀。

2.深入理解名句,培养品味语言鉴赏诗歌的能力。

3.加强合作学习,养成自主、探究、交流的良好习惯。

学习目标

?

走近作者

文天祥,宋理宗宝佑四年(1256)考取进士第一名。历任湖南提刑,知赣州。恭帝德佑元年(1275)元兵渡江,文天祥起兵勤王。临安危急,奉命至元营议和,因坚决抗争被扣留,后冒险脱逃,拥立益王赵罡,至福建募集将士,进兵江西,恢复州县多处。后兵败被俘至元大都,终以不屈被害。封信国公。作品有《文山先生全集》。

背景资料

这是一首咏志诗。祥兴元年(1278)十二月,文天祥兵败被俘。第二年元月,元军出珠江口,进军南宋最后据点崖山,文天像被押解同行,过零丁洋时写了这首诗,决心以死殉国。后来元军统帅张弘范逼他招降宋军抗战将领张世杰等,文天祥严正拒绝,说:“我自救父母不得,乃教人背父母,可乎?”遂出此诗以明心志。张弘范见诗中辞意坚决,“但称‘好人!好诗!’竟不能逼。”

整体感知

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

回想我早年由科举入仕历尽苦辛,如今战火消歇已熬过了四个周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

国家危在旦夕恰如狂风中的柳絮,个人又哪堪言说似骤雨里的浮萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,零丁洋身陷元虏可叹我孤苦零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

人生自古以来有谁能够长生不死,我要留一片爱国的丹心映照汗青。

细读感悟

1.首联回顾了诗人怎样的经历?

写了个人和国家的两件大事:一是21岁读经书入仕途;二是在国家危急存亡关头,起兵勤王抗元。

2.颔联“风飘絮”“雨打萍”比喻什么?

“风飘絮”比喻国家命运惨淡,危在旦夕;“雨打萍”比喻自己家破人亡,孤苦伶仃。

3.颈联两个“惶恐”两个“零丁”各有什么含义“表达了作者怎样的思想感情?

前者各表地名,后者各表心绪。写出了形势的险恶和境况的危苦。

4.尾联表明了诗人怎样的气节?

表明诗人舍生取义,以死明志的决心。

感知诗歌主题

辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?

留取丹心照汗青。

首联

颔联

颈联

尾联

自己走上仕途,

国家危亡,勤政抗元。

国家分裂,命运艰辛,

形势险恶,境况危机

慷慨正义,舍生取义。直抒胸意。

个

人

国

家

抒发了作者以身殉国的浩然正气,充分体现他的民族气节。

比喻

双关

板书设计

叙 事

步入仕途

起兵抗元

国家危难

命运艰辛

形势险恶

境况危苦

抒 情

舍生取义

名垂青史

比喻

对偶

追忆抗元经历,表现忧国之痛和以死明志、为国捐躯的豪情壮志

课堂小结

通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。

山坡羊 · 潼关怀古

张养浩

兴,百姓苦;

亡,百姓苦。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,

宫阙万间都做了土。

峰峦如聚,

波涛如怒,

山河表里潼关路。

张养浩(1270--1329) 元散曲家。字希孟,号云庄,济南(今属山东)人。曾 任监察御史,以批评时政为权贵所忌,免官。后复官至礼部尚书,参议中书省事。辞职归隐,屡召不赴。天历二年关中大旱,出任陕西行台中丞,办理赈灾,以积劳病卒。其散曲多描写弃官后田园隐逸生活,对官场黑暗时流露不满。又能诗,有《云庄休居自适小乐府》《云庄类稿》。他的作品题材广泛,风格清逸而豪放。

这首小令是作者路过潼关时写的。

《元史·张养浩传》说:“天历二年,关中大旱,饥民相食,特拜(张养浩)为陕西行台中丞。……登车就道,遇饥者则赈之,死者则葬之。”并说他“到官四月,忧劳以死”。就他的作品和有关史料看,他对元朝的黑暗统治深感不满,对人民的疾苦相当关心。他在“关中大旱,饥民相食”之时写的这首《山坡羊》,尽管题为“怀古”,实际上重在“伤今”,其揭露、批判的锋芒,既指向历史上历朝累代的统治者,更指向当时的元朝统治者。

张养浩自幼才学过人,因评时政,得罪当权者被罢官,为避祸不得不隐姓埋名;后被召起,官至礼部尚书。50岁时辞官归隐于济南云庄,关中旱灾时被重新任命,赶赴陕西救赈灾民。多年的宦海沉浮,让他把功名富贵都参破,不再在意统治者对自己的评判;济南云庄的归隐生活,不仅让他欣赏礼赞自然的风光,更让他体察民生只艰辛;尊奉孟子民本之思想,让他深深懂得民生之重要;刚正不阿、仗义执言的性格,让他有勇气面对现实说出心中真实的想法。

元代百姓生活之苦被作家以怀古的形式表现出来。这种忧民之心使他“到官四月,倾囊以赈灾民,每抚膺痛哭,遂得病不起。”这是一个有良知的读书人真实的本性和真实的生活,也是当时社会所难得一见的。

山坡羊 潼关怀古

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

1.给这首曲划分层次,概括大意。

第一层,前三句,写潼关的雄伟气势。

第二层,中间四句,写作者途径潼关时的所见所感。

第三层,后两句,总写作者的感慨。

2.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?

“如聚”形容潼关在重重山峦的包围之中。

“如怒”形容黄河之水汹涌澎湃。

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

作者从东方走来,纵目四望,看到了潼关。

“峰峦如聚”

第一句写山,一个“聚”字,不仅写出“峰峦”的众多,而且赋予众多的峰峦以生命和意志,从而表现出它们向潼关聚集的动势。那许多峰峦,仿佛为了同一目的,从不同的方向奔来,拱卫潼关。

“波涛如怒”

第二句写河,一个“怒”字,不仅概括了黄河波翻浪涌、奔腾咆哮的气势,而且赋予它以生命和

感情。它为什么发“怒”呢?这就给读者打开了驰骋想象的广阔天地。

“山河表里潼关路”

总括山、河,归到“潼关”。一“路”字,表明诗人此时正行进在“潼关路”上,那“峰峦如聚”“波涛如怒”“山河表里”的景象,都是他亲眼看见的,因而都涂上了他的感彩。他在“潼关路”上行进,其目的地,就是用潼关作东方屏障的“西都”。因此,在看清了眼前的潼关形胜之后,自然要遥望“西都”了,“潼关路”三字,既收束上文,又为向“望西都”过渡架好了桥梁。

3.“望西都,意踌躇”描写了怎样的情景?

却是一片荒凉,顿生悲哀伤感之情。 写作者远望长安,往日辉煌的西都,如今都做了土。

望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

“望西都”

潼关内有高山,外有大河,形势险要,为兵家所必争,关系着在关中建都的那些封建王朝的兴亡。因此。当诗人在“潼关路”上“望西都”的时候,自然就想到历代的兴亡了。关中,曾经有西周、秦、西汉、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等10个王朝在那里建都,历时达千年之久。那些都城,可以统称“西都”。当他“望西都”之时,由于想到了那许多王朝的兴亡带给老百姓的苦难,心情很沉重……

4.怎样理解“宫阙万间都做了土”?

这是国家由盛到衰的真实写照。

“意踌躇”

踌躇,本指犹豫不决,徘徊不前。这里在前面加一“意”字,形象地表现了心潮起伏,思想上找不到出路的苦闷。“意踌躇”一顿,下面所写,就是“意踌躇”的原因和内容。

“伤心秦汉经行处”

上承“望西都”,下启“宫阙万间都做了土”。所谓“处”,指的正是“西都”。

“宫阙万间都做了土”

点出无限伤感的原因。 “宫阙万间都作了土”,便是这由盛到衰的过程的真实写照,是何等令人“伤心”啊!这一层看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景读者很容易想象。

5.为什么说“兴,百姓苦;亡,百姓苦”?请展开讨论。

一代王朝兴起,必大兴土木,建筑宫殿,劳民伤财的是百姓——苦;一代王朝灭亡,首当其冲,深受其害的还是百姓——苦。

“亡,百姓苦”

王朝灭亡之际战乱频繁,民不聊生。

“兴”,怎么也“百姓苦”呢?

王朝之“兴”必大兴土木,搜刮民脂民膏,百姓不堪其苦。像秦王朝兴起时,筑长城,开驰道,造官室,劳役繁重,百姓受尽了苦。“兴,百姓苦”一句,发人所未发,深刻而警策。兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”、“亡”受苦的都是百姓。

“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”

诗人从“望西都”所激起的情感波涛中理出了这样的思路,并循着这样的思路,倾吐出惊心动魄的诗句:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。 ”

“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”是全曲之眼,是全曲主题的开拓和深化。正因为最后两句就使得这首曲的境界大大高出同题材的其它作品。这首曲可贵之处在于它有深切的人文关怀,有对老百姓疾苦深切同情与关怀。

诗人一针见血地指出了封建统治阶级与劳动人民的根本对立,敢于为百姓的苦难大声疾呼,这是难能可贵的。

这首小令语言精练,形象鲜明且富有人民性,是整个元散曲中的优秀作品。

归纳总结

小令,以深邃的历史眼光揭示出一条颠扑不破的真理:「兴,百姓苦;亡,百姓苦。」即不管封建王朝如何更迭,在他们的争城夺地的战争中蒙受灾难的,还是那些无辜的老百姓。它像一支高烧的红烛,照亮了人们的眼睛,使之认识到象征封建政权的宫阙,它的兴建是无数老百姓的白骨垒起来的;它的倒塌也有无数老百姓的白骨做了它的殉葬品。表达了诗人对劳动人民深切的同情。

内 容 评 析

作业:

1.完成课后练习。

2.认真准备综合性学习——古诗苑漫步。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读