3.2 气压带和风带(教案)(表格式)

文档属性

| 名称 | 3.2 气压带和风带(教案)(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 气压带和风带

第一课时 气压带和风带的形成

【教材分析】

本节内容属于教材第三章第二节第一课时,在之前的课程中,已经对本节所涉及的高压、低压、热力环流、风、锋面等概念有介绍。初中地理也已经对全球气候类型分布有了解。根据课标要求,本节落实“运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响”这一内容。因此,本节有两个主要内容。

一、气压带和风带的形成:从大气热力环流和风的形成及风向的转变入手,阐述气压带和风带的形成过程和气压带风带的移动;

二、海陆分布对气压带和风带的影响:受海陆分布和下垫面等因素的影响,形成了世界上复杂多样的气候。着重阐述1月和7月海陆分布对气压带和风带的影响,理解东亚和南亚季风的形成。

【教学目标与核心素养】

1.综合思维:综合分析气压带、风带的形成,季节移动及对气候的影响;分析海陆分布对大气环流的影响。

2.区域认知:结合图文材料,认识不同地区大气环流(气压带、风带、季风)的特点。

3.地理实践力:绘制全球气压带、风带示意图,并能运用大气环流的相关知识分析大气环流对当地气候和天气的影响。

【教学重难点】

重点:气压带和风带的形成和分布及其运动规律

难点:北半球冬、夏季气压中心分布,气压带和风带对气候的影响

【课前准备】

教师准备:教材、课件、教案、学案。

学生准备:结合学案预习。

【设计思路】

1、通过旧知识(热力环流和风的形成)回顾、情景设计(麦哲伦航行)导入新课,顺利引入大气环流的概念。

2、运用多媒体动画演示,分不同的情境假设,以小组讨论的形式,学习单圈环流和三圈环流,并能绘制气压带、风带示意图。

【教学过程】

主要环节与时间 教学活动 学生活动

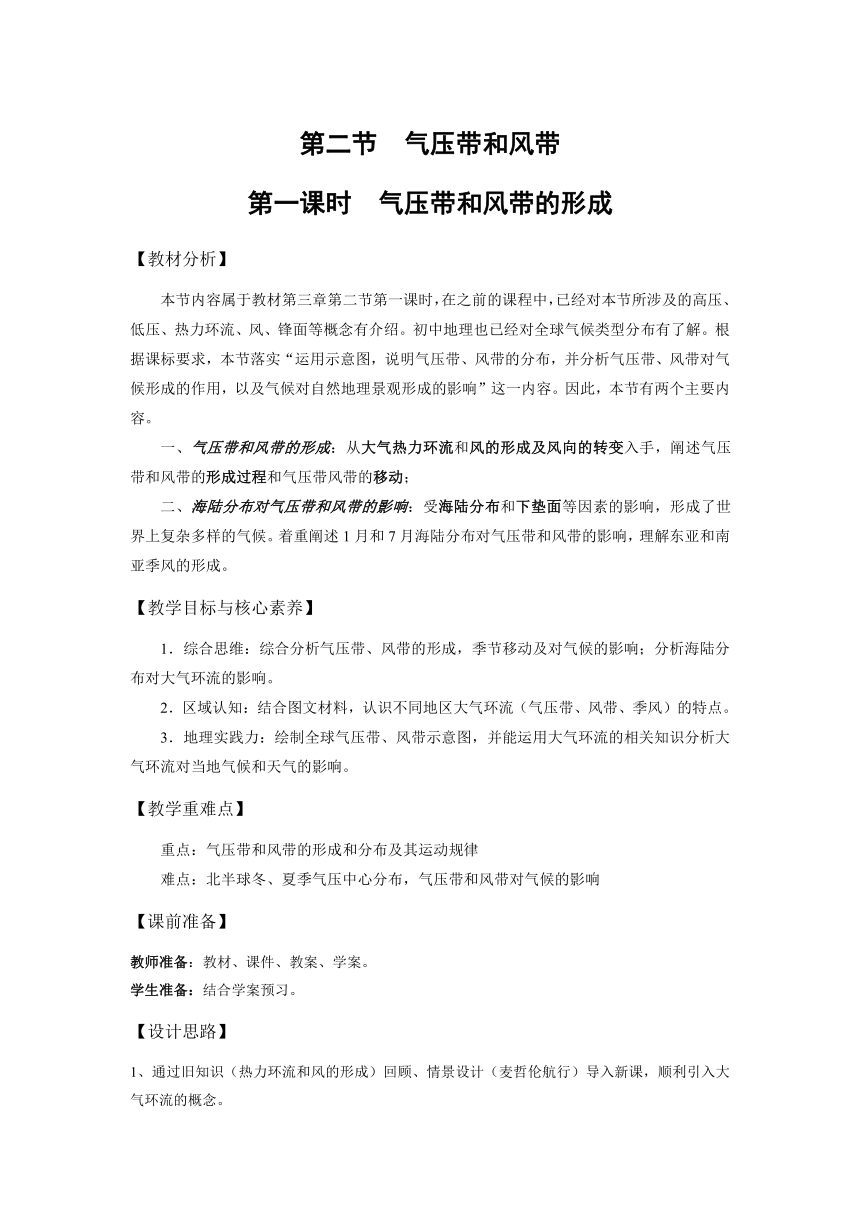

知识回顾1、热力环流2、风 【提问】请同学回答什么是“热力环流”?【回答】热力环流由于地表冷热不均而形成的空气环流。【教师讲解】举例子回顾一下。地面的A点和B点,接收的太阳辐射不同,A点受热多,它周围的空气受热膨胀,空气密度减小,气压降低;B点遇冷,空气收缩下沉,相对于空气流出的A点,B点就是高压区。在高空,A点是空气汇入,B点是空气流出,A点相对于B点是高压。这就在高空和近地面都形成了气压差,气流都从高压区流向低压区。这样,地面和高空的气流产生了垂直运动和水平运动,就形成了一个简单的环流圈。【提问】请同学回答什么是风,风向转变的成因是什么?【回答】大气的水平运动形成风。【教师讲解】以北半球为例。在近地面,受气压梯度力、地转偏向力、摩擦力的影响,气流逐渐向右偏转,风向与等压线斜交。在高空,没有下垫面摩擦力的作用,风向向右偏转,逐渐和等压线平行。 回顾高一地理2.2,回答热力环流的基本概念,风的形成和风向转变的成因

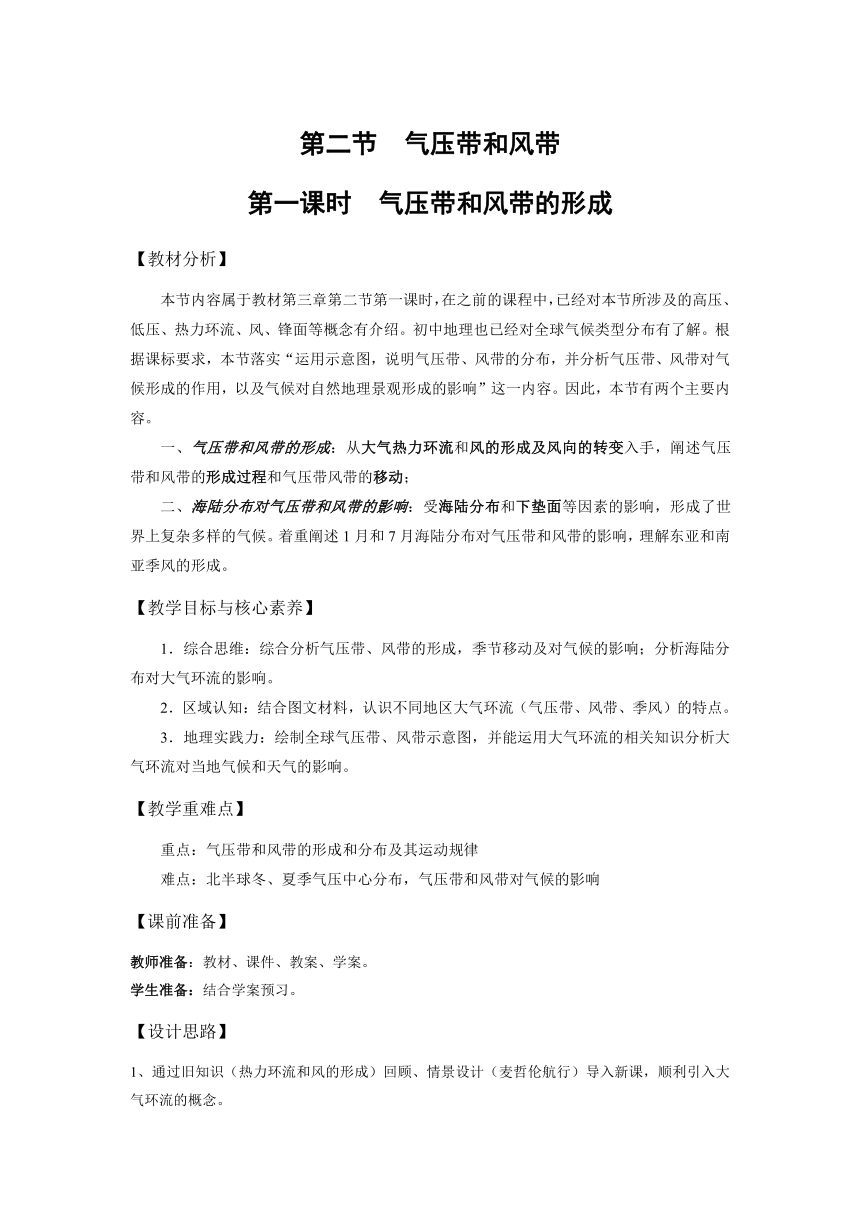

新课导入麦哲伦环球航行 以麦哲伦环球航行故事导入,并提出问题,如ppt所示。 思考

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 一、大气环流【提问】1、什么是大气环流?2、大气环流有什么意义?(请同学结合课本P48内容回答)【回答】【教师讲解】结合幻灯片讲解1、大气环流的概念:全球性有规律的大气运动。2、大气环流的作用:①调节水分分布和热量平衡:把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,从而使高纬度和低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换;②形成天气和气候的重要因素。 阅读课本思考回答总结

过渡 既然大气环流是一个全球性的、有规律的大气运动,而且地球不仅公转还自转,下垫面还非常不统一,那么大气环流的全球性、规律性是如何体现的?

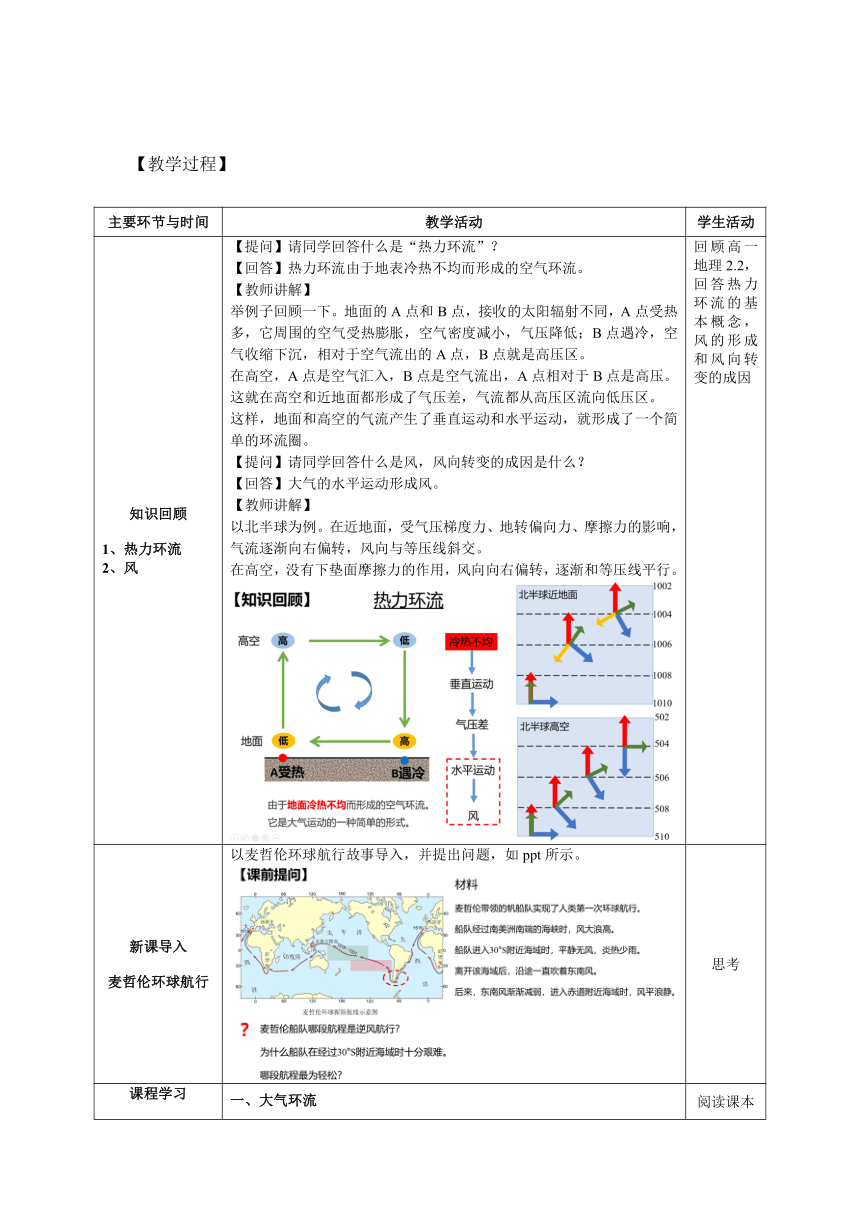

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 假设一:地球静止、地表均一① 地球不公转←太阳直射赤道,热力差异② 地球不自转←无地转偏向力③ 地表均一←无海陆、地形差异合作探究1:单圈环流——假设“地表均匀且地球不自转不公转”,赤道和极地之间形成的热力环流【学生讨论3mins】绘制学案单圈环流示意图;并请一组同学上台展示成果。【教师讲解】假设地球静止、地表均一,太阳直射赤道,赤道和两极受热不均。赤道附近的空气受热膨胀上升,极地寒冷空气下沉堆积。赤道近地面空气流失,形成低压带;极地空气下沉,近地面形成了相对的高压区。对于高空,赤道上空有空气流入,形成高压;极地上空,空气流出,形成低压。,近地面和高空都存在高低气压差,大气从高压流向低压,形成单圈环流。由此可见,引起大气运动的原因是受热不均,也称为热力因素。 学生小组讨论回答问题做笔记

过渡 假设二:地球自转、地表均一① 地球不公转←太阳直射赤道,热力差异② 地球自转←地转偏向力,北右南左③ 地表均一←无海陆、地形差异

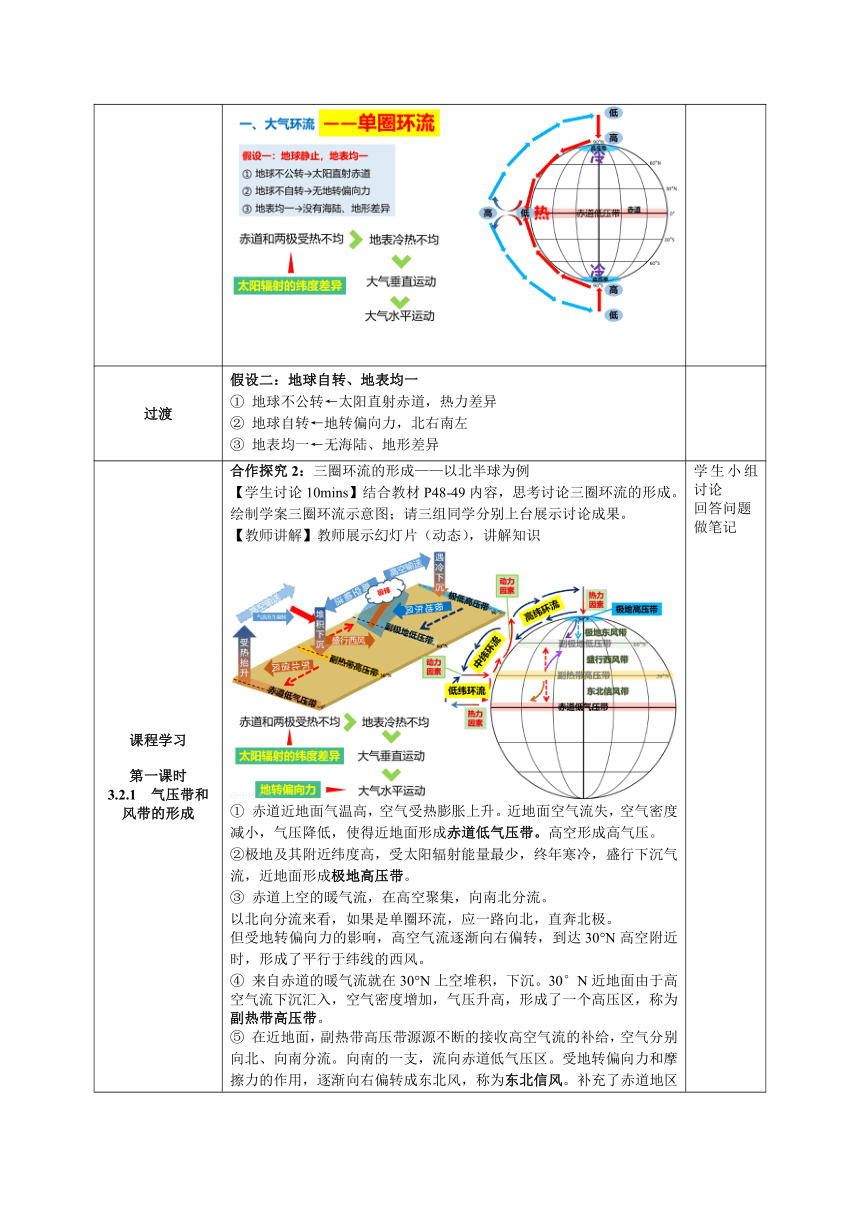

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 合作探究2:三圈环流的形成——以北半球为例【学生讨论10mins】结合教材P48-49内容,思考讨论三圈环流的形成。绘制学案三圈环流示意图;请三组同学分别上台展示讨论成果。【教师讲解】教师展示幻灯片(动态),讲解知识① 赤道近地面气温高,空气受热膨胀上升。近地面空气流失,空气密度减小,气压降低,使得近地面形成赤道低气压带。高空形成高气压。②极地及其附近纬度高,受太阳辐射能量最少,终年寒冷,盛行下沉气流,近地面形成极地高压带。③ 赤道上空的暖气流,在高空聚集,向南北分流。以北向分流来看,如果是单圈环流,应一路向北,直奔北极。但受地转偏向力的影响,高空气流逐渐向右偏转,到达30°N高空附近时,形成了平行于纬线的西风。④ 来自赤道的暖气流就在30°N上空堆积,下沉。30°N近地面由于高空气流下沉汇入,空气密度增加,气压升高,形成了一个高压区,称为副热带高压带。⑤ 在近地面,副热带高压带源源不断的接收高空气流的补给,空气分别向北、向南分流。向南的一支,流向赤道低气压区。受地转偏向力和摩擦力的作用,逐渐向右偏转成东北风,称为东北信风。补充了赤道地区损失的气流。这样就在赤道和30°N之间形成一个低纬度环流圈。⑥ 而从副热带高压带向北分流的气流,又逐渐向右偏转成西南风,称为盛行西风。⑦ 极地高压带向南的气流,逐渐向右偏转成东北风,称为极地东风。⑧ 在60°N附近,与低纬度来的盛行西风相遇。上节课的学习我们知道,暖气团和冷气团相遇,暖气团被迫爬升到冷气团之上,形成一个极锋。近地面就形成一个相对的低压区,称为副极地低压带。⑨ 副极地低压带上空的气流,又分别向赤道和极地分流,形成了两个完整的环流圈,分别是30°N~60°N的中纬度环流圈,和60°N~90°N的高纬度环流圈。这就是北半球的三圈环流,4个气压带和3个风带。其中,赤道低气压带和极低高压带是高、地纬度的受热不均引起的,也就是热力因素;副热带高压带是气流下沉堆积形成的,副极地低气压带是冷热气流相遇抬升形成的,是动力因素。由此可见,三圈环流的形成原因是高低纬度地区的受热不均(热力因素)和地转偏向力。 学生小组讨论回答问题做笔记

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 合作探究3:三圈环流的形成【学生讨论5mins】绘制学案示意图,南半球的三圈环流;请一组同学展示讨论成果。【教师讲解】对称于北半球,在30°S是副热带高压带,60°S是副极地低压带,南极是极地高压带。在副热带高压带和赤道低压带之间是东南信风带。在副热带高压带和副极地低压带之间是刮西北风,也叫盛行西风带。在副极地低压带和极地高压带之间是东南风,极地东风带。这样,就在全球得到了7个气压带和6个风带。

课堂小结 1、七压六风 零三六九 四高三低 相间排列 南北分布 同名异信2、气压带的成因有两类,热力因素和动力因素。赤低和极高是热力因素形成,副热和副低是动力因素。 总结记笔记

回答问题 【解决课前提问】请同学回答课前提出的三个问题。1、麦哲伦船队哪段航程是逆风航行?答:穿越南美洲南端时,逆风航行,南半球的盛行西风带,风大浪高。2、为什么船队在经过30°S附近海域时十分艰难。答:副热带高气压控制,气流下沉,无雨,天气炎热。3、哪段航程最轻松?答:南半球低纬度海域,东南信风带,顺风航行。 回答问题

过渡 假设三:地球自转、公转,地表均一① 地球公转←太阳直射点的南北移动② 地球自转←地转偏向力,北右南左③ 地表均一←无海陆、地形差异

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 合作探究4:1、气压带和风带为什么会移动?2、移动规律是怎样的?【教师讲解】1、地球公转,太阳并不是一直直射赤道,直射点在一年内做周期性的南北回归运动,由于太阳直射点的移动,气压带和风带也做季节性移动。2、北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致是夏季偏北,冬季偏南。 学生小组讨论回答问题做笔记

课堂总结 根据以上的学习,我们可以发现:1、高、低纬度间的热量差异,是形成大气环流的基础条件。2、地球的自转运动,形成了三圈环流,得到了7个气压带和六个风带。3、地球公转的影响,太阳直射点的回归运动,气压带和风带随着季节做周期性的南北运动。

板书设计 §3.2 气压带和风带一、大气环流(全球 有规律)单圈环流三圈环流←七气压带、六风带气/风带季节移动←太阳直射点回归运动

学案 单圈环流三圈环流

第一课时 气压带和风带的形成

【教材分析】

本节内容属于教材第三章第二节第一课时,在之前的课程中,已经对本节所涉及的高压、低压、热力环流、风、锋面等概念有介绍。初中地理也已经对全球气候类型分布有了解。根据课标要求,本节落实“运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响”这一内容。因此,本节有两个主要内容。

一、气压带和风带的形成:从大气热力环流和风的形成及风向的转变入手,阐述气压带和风带的形成过程和气压带风带的移动;

二、海陆分布对气压带和风带的影响:受海陆分布和下垫面等因素的影响,形成了世界上复杂多样的气候。着重阐述1月和7月海陆分布对气压带和风带的影响,理解东亚和南亚季风的形成。

【教学目标与核心素养】

1.综合思维:综合分析气压带、风带的形成,季节移动及对气候的影响;分析海陆分布对大气环流的影响。

2.区域认知:结合图文材料,认识不同地区大气环流(气压带、风带、季风)的特点。

3.地理实践力:绘制全球气压带、风带示意图,并能运用大气环流的相关知识分析大气环流对当地气候和天气的影响。

【教学重难点】

重点:气压带和风带的形成和分布及其运动规律

难点:北半球冬、夏季气压中心分布,气压带和风带对气候的影响

【课前准备】

教师准备:教材、课件、教案、学案。

学生准备:结合学案预习。

【设计思路】

1、通过旧知识(热力环流和风的形成)回顾、情景设计(麦哲伦航行)导入新课,顺利引入大气环流的概念。

2、运用多媒体动画演示,分不同的情境假设,以小组讨论的形式,学习单圈环流和三圈环流,并能绘制气压带、风带示意图。

【教学过程】

主要环节与时间 教学活动 学生活动

知识回顾1、热力环流2、风 【提问】请同学回答什么是“热力环流”?【回答】热力环流由于地表冷热不均而形成的空气环流。【教师讲解】举例子回顾一下。地面的A点和B点,接收的太阳辐射不同,A点受热多,它周围的空气受热膨胀,空气密度减小,气压降低;B点遇冷,空气收缩下沉,相对于空气流出的A点,B点就是高压区。在高空,A点是空气汇入,B点是空气流出,A点相对于B点是高压。这就在高空和近地面都形成了气压差,气流都从高压区流向低压区。这样,地面和高空的气流产生了垂直运动和水平运动,就形成了一个简单的环流圈。【提问】请同学回答什么是风,风向转变的成因是什么?【回答】大气的水平运动形成风。【教师讲解】以北半球为例。在近地面,受气压梯度力、地转偏向力、摩擦力的影响,气流逐渐向右偏转,风向与等压线斜交。在高空,没有下垫面摩擦力的作用,风向向右偏转,逐渐和等压线平行。 回顾高一地理2.2,回答热力环流的基本概念,风的形成和风向转变的成因

新课导入麦哲伦环球航行 以麦哲伦环球航行故事导入,并提出问题,如ppt所示。 思考

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 一、大气环流【提问】1、什么是大气环流?2、大气环流有什么意义?(请同学结合课本P48内容回答)【回答】【教师讲解】结合幻灯片讲解1、大气环流的概念:全球性有规律的大气运动。2、大气环流的作用:①调节水分分布和热量平衡:把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,从而使高纬度和低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换;②形成天气和气候的重要因素。 阅读课本思考回答总结

过渡 既然大气环流是一个全球性的、有规律的大气运动,而且地球不仅公转还自转,下垫面还非常不统一,那么大气环流的全球性、规律性是如何体现的?

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 假设一:地球静止、地表均一① 地球不公转←太阳直射赤道,热力差异② 地球不自转←无地转偏向力③ 地表均一←无海陆、地形差异合作探究1:单圈环流——假设“地表均匀且地球不自转不公转”,赤道和极地之间形成的热力环流【学生讨论3mins】绘制学案单圈环流示意图;并请一组同学上台展示成果。【教师讲解】假设地球静止、地表均一,太阳直射赤道,赤道和两极受热不均。赤道附近的空气受热膨胀上升,极地寒冷空气下沉堆积。赤道近地面空气流失,形成低压带;极地空气下沉,近地面形成了相对的高压区。对于高空,赤道上空有空气流入,形成高压;极地上空,空气流出,形成低压。,近地面和高空都存在高低气压差,大气从高压流向低压,形成单圈环流。由此可见,引起大气运动的原因是受热不均,也称为热力因素。 学生小组讨论回答问题做笔记

过渡 假设二:地球自转、地表均一① 地球不公转←太阳直射赤道,热力差异② 地球自转←地转偏向力,北右南左③ 地表均一←无海陆、地形差异

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 合作探究2:三圈环流的形成——以北半球为例【学生讨论10mins】结合教材P48-49内容,思考讨论三圈环流的形成。绘制学案三圈环流示意图;请三组同学分别上台展示讨论成果。【教师讲解】教师展示幻灯片(动态),讲解知识① 赤道近地面气温高,空气受热膨胀上升。近地面空气流失,空气密度减小,气压降低,使得近地面形成赤道低气压带。高空形成高气压。②极地及其附近纬度高,受太阳辐射能量最少,终年寒冷,盛行下沉气流,近地面形成极地高压带。③ 赤道上空的暖气流,在高空聚集,向南北分流。以北向分流来看,如果是单圈环流,应一路向北,直奔北极。但受地转偏向力的影响,高空气流逐渐向右偏转,到达30°N高空附近时,形成了平行于纬线的西风。④ 来自赤道的暖气流就在30°N上空堆积,下沉。30°N近地面由于高空气流下沉汇入,空气密度增加,气压升高,形成了一个高压区,称为副热带高压带。⑤ 在近地面,副热带高压带源源不断的接收高空气流的补给,空气分别向北、向南分流。向南的一支,流向赤道低气压区。受地转偏向力和摩擦力的作用,逐渐向右偏转成东北风,称为东北信风。补充了赤道地区损失的气流。这样就在赤道和30°N之间形成一个低纬度环流圈。⑥ 而从副热带高压带向北分流的气流,又逐渐向右偏转成西南风,称为盛行西风。⑦ 极地高压带向南的气流,逐渐向右偏转成东北风,称为极地东风。⑧ 在60°N附近,与低纬度来的盛行西风相遇。上节课的学习我们知道,暖气团和冷气团相遇,暖气团被迫爬升到冷气团之上,形成一个极锋。近地面就形成一个相对的低压区,称为副极地低压带。⑨ 副极地低压带上空的气流,又分别向赤道和极地分流,形成了两个完整的环流圈,分别是30°N~60°N的中纬度环流圈,和60°N~90°N的高纬度环流圈。这就是北半球的三圈环流,4个气压带和3个风带。其中,赤道低气压带和极低高压带是高、地纬度的受热不均引起的,也就是热力因素;副热带高压带是气流下沉堆积形成的,副极地低气压带是冷热气流相遇抬升形成的,是动力因素。由此可见,三圈环流的形成原因是高低纬度地区的受热不均(热力因素)和地转偏向力。 学生小组讨论回答问题做笔记

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 合作探究3:三圈环流的形成【学生讨论5mins】绘制学案示意图,南半球的三圈环流;请一组同学展示讨论成果。【教师讲解】对称于北半球,在30°S是副热带高压带,60°S是副极地低压带,南极是极地高压带。在副热带高压带和赤道低压带之间是东南信风带。在副热带高压带和副极地低压带之间是刮西北风,也叫盛行西风带。在副极地低压带和极地高压带之间是东南风,极地东风带。这样,就在全球得到了7个气压带和6个风带。

课堂小结 1、七压六风 零三六九 四高三低 相间排列 南北分布 同名异信2、气压带的成因有两类,热力因素和动力因素。赤低和极高是热力因素形成,副热和副低是动力因素。 总结记笔记

回答问题 【解决课前提问】请同学回答课前提出的三个问题。1、麦哲伦船队哪段航程是逆风航行?答:穿越南美洲南端时,逆风航行,南半球的盛行西风带,风大浪高。2、为什么船队在经过30°S附近海域时十分艰难。答:副热带高气压控制,气流下沉,无雨,天气炎热。3、哪段航程最轻松?答:南半球低纬度海域,东南信风带,顺风航行。 回答问题

过渡 假设三:地球自转、公转,地表均一① 地球公转←太阳直射点的南北移动② 地球自转←地转偏向力,北右南左③ 地表均一←无海陆、地形差异

课程学习第一课时3.2.1 气压带和风带的形成 合作探究4:1、气压带和风带为什么会移动?2、移动规律是怎样的?【教师讲解】1、地球公转,太阳并不是一直直射赤道,直射点在一年内做周期性的南北回归运动,由于太阳直射点的移动,气压带和风带也做季节性移动。2、北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致是夏季偏北,冬季偏南。 学生小组讨论回答问题做笔记

课堂总结 根据以上的学习,我们可以发现:1、高、低纬度间的热量差异,是形成大气环流的基础条件。2、地球的自转运动,形成了三圈环流,得到了7个气压带和六个风带。3、地球公转的影响,太阳直射点的回归运动,气压带和风带随着季节做周期性的南北运动。

板书设计 §3.2 气压带和风带一、大气环流(全球 有规律)单圈环流三圈环流←七气压带、六风带气/风带季节移动←太阳直射点回归运动

学案 单圈环流三圈环流

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪